Les experts ont toujours existé ; cependant, tout au long de l’histoire, leur statut social et leur place dans la société ont changé en fonction de la vision du monde politique et social dominante. La notion d’expertise est étroitement liée à l’émergence de la modernité et à la complexité croissante des relations sociales et du fonctionnement économique de la société. Le discours légitimant en faveur de l’expertise, qui adhère au principe général de la gouvernance technocratique au niveau de la « gouvernance mondiale », est que la complexité des défis de la mondialisation libérale impose aux acteurs politiques de transférer leur pouvoir de décision à la société civile et aux autres acteurs non étatiques du marché, étant donné que seuls les professionnels possédant des compétences spécifiques peuvent obtenir des résultats optimaux. Dans ce contexte, le cœur du problème de la technocratie et de l’expertocratie est dans leur incompatibilité avec les principes fondamentaux de la démocratie, puisqu’ils ne détiennent aucune légitimité populaire et représentative issue des élections.

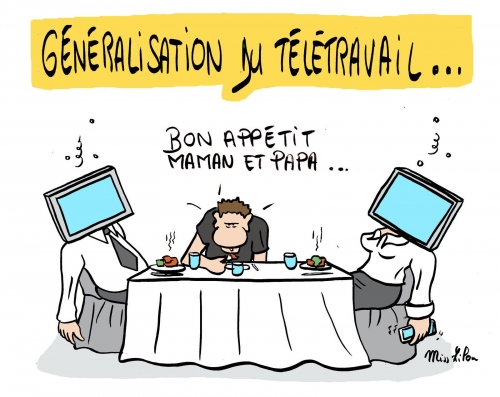

Les"experts" en Belgique: une programmation particulièrement pernicieuse visant à détruire totalement la société, son système de travail, ses établissements d'enseignement, son système de santé, la convivialité sociale la plus élémentaire et les fondements anthropologiques les plus profonds, exprimés par la famille.

Technicisation du politique et règne du « scientifiquement correct »

La crise du Covdi-19 a mis en lumière le clivage politique entre partisans de la « technicisation » du pouvoir politique qui s’appuie sur des experts et les « populistes » qui cherchent à renforcer le rôle du peuple dans le processus décisionnel. Avec l’avènement du nouveau langage néo-orwellien du pouvoir biopolitique, qui a émergé dans le cadre de la médicalisation de l’espace public, un nouveau politiquement correct a émergé, le prétendu « scientifiquement correct » imprégné de technoscientisme, afaiblissant les thèses alternatives en les reléguant au répertoire complotiste. Cependant, il faut garder à l’esprit que les experts ne forment pas un bloc monolithique, et la notion de « consensus scientifique » semble de plus en plus vague et difficile à atteindre, alors que de nombreux experts parlent de « populisme scientifique » en se référant à des thèses alternatives et critiques. Les racines philosophiques de l’expertocratie, tout comme celles de la technocratie, se retrouvent dans le constructivisme mécaniciste des Lumières puis chez les « socialistes utopiques » du xixe siècle et dans l’idéologie du saint-simonisme. Les thèses saint-simoniennes trouveront plus tard un terrain fertile dans la « gestion » et la technocratisation graduelle de la politique décrites par James Burnham dans La Révolution managériale. La notion d’expertise, née en Grande-Bretagne au xvie siècle à travers les figures d’experts médiateurs, entre progressivement dans la sphère scientifique à travers les sciences sociales contemporaines dans le cadre des études scientifiques et technologiques qui analysent les relations entre technologie et pouvoir.

La technocratisation du politique est en même temps un processus de désessentialisation de l’activité politique. Les politiciens se désengagent de plus en plus des questions délicates et complexes, transférant la responsabilité aux « experts » qui ne sont pas seulement là pour des conseils mais aussi pour formater idéologiquement l’opinion publique. Il ne faut pas oublier qu’aucune science n’est totalement neutre et qu’elle est elle-même le fruit d’un processus idéologique complexe. Transférer la responsabilité de la sphère politique publique aux experts revient à dépolitiser la politique, ce qui s’apparente à un déni du politique. Depuis Aristote et Platon, l’homme s’interroge sur la place et le pouvoir de la politique dans la société. Aujourd’hui, la confusion des rôles et des fonctions est favorisée comme dans de nombreux autres segments sociaux, et l’action publique et politique est soumise au paradigme du « solutionisme », au répertoire technique, ce qui signifie que la prise de décision politique est réduite au niveau du choix d’une solution particulière.

Dans ce contexte, « le gouvernement des choses remplace le gouvernement des hommes » : l’expertise est en fait le reflet de notre époque moderne où l’expert autonomise et s’approprie de plus en plus la fonction politique en fragmentant notre environnement social en domaines de spécialisation technocentrique. La politique en tant que res publica, « chose publique », sera toujours orientée vers le but suprême et la dernière fin (telos), alors que la science, l’expertise, ne pose jamais la question des buts ultimes car elles relèvent de l’ordre instrumental, des moyens. Parce que la politique technocratique moderne néglige et supprime la question du « pourquoi » et des buts ultimes, approuvant exclusivement la question des méthodes et des moyens, on peut dire qu’elle est une forme de despotisme technocratique. Le pluralisme sans véritable pluralisme, la démocratie soumise à des procédures et des décisions d’experts, l’apologie du « consensus scientifique » au nom de la complexité se transforment progressivement en leviers idéologiques technocratiques de chantage et de domination. Max Weber a établi une distinction classique entre scientifiques et politiciens (Le Savant et le politique) : la politique est le domaine de la prise de décisions souveraines tandis que la science et le savant analysent les structures politiques et sociales. Dans le contexte d’une menace pour la santé et d’une menace « inconnue » comme le virus, l’éthique de responsabilité weberienne du politique et l’éthique des convictions du scientifique devraient être des domaines de responsabilités séparées.

Médicalisation de la société

L’omniprésence médiatique d’experts médicaux est également un symptôme du processus de médicalisation de la vie quotidienne publique et privée. Ce processus, qui se manifeste à travers un large éventail de mesures sanitaires et biopolitiques, est le résultat d’un long processus d’émergence de la médecine moderne et de sa consécration en tant qu’institution sociale. Présentée comme une innovation positive et un progrès social qui réduit le taux de mortalité, la médicalisation a produit une pathologisation des comportements sociaux et des problèmes sociaux comme la médicalisation de la criminalité. Ce phénomène a rencontré diverses critiques qui portent sur les excès de la médicalisation : l’invention de nouvelles maladies et la consommation excessive de médicaments., l’acharnement thérapeutique. Le philosophe Georges Canguilhem critique le réductionnisme biomédical, estimant que le corps humain ne peut être réduit à des mécanismes physico-chimiques, tandis que son disciple Michel Foucault décrira la domination de l’autorité médicale dans la sphère privée, utilisant le terme de « médicalisation » pour démontrer l’importance dominante de la médecine dans la vie sociale. La marchandisation de la santé se développe parallèlement au processus de médicalisation de l’existence, qui fait de la santé une sorte de religion séculière où le corps a définitivement remplacé l’âme selon la clé « biopolitique » de Michel Foucault. Nous trouvons les racines idéologiques de la médicalisation dans l’idéologie hygiéniste qui, en exploitant la tendance hypocondriaque des individus, aboutit à un contrôle croissant des habitudes de vie, conciliant puritanisme moral et homogénéisation conformiste des comportements, avec l’acceptation de modèles et de pratiques politiques et économiques néfastes. Les grandes « croisades » de marketing et « les guerres publiques » contre l’alcool ou le tabac, fondées sur les textes quasi sacrés de la santé publique, s’inscrivent dans cette biopolitique qui instrumentalise le « droit au bonheur » afin de standardiser les comportements en les intégrants dans la logique de consommation du marché.

L’impératif de santé, de la performance corporelle comme levier néo-darwinien d’homogénéisation sociale, est le reflet de la règle de la biocratie, une forme de règle basée sur une « vie saine », c’est-à-dire sur la maîtrise de la « vie nue » évoquée par Giorgio Agamben (Homo sacer). Bien sûr, bien que la santé soit une catégorie existentielle significative et désirable, elle ne peut jamais être une valeur absolue en soi, car nous la perdons tous tôt ou tard, et aujourd’hui elle est fixée comme valeur ultime à partir du moment où l’homme est matériellement émancipé et privé de transcendance, pour être finalement réduit au produit du marché. Le même impératif de santé est le reflet de la démonisation de la mort, le dernier démon que la société moderne cherche à exorciser à travers des mesures palliatives et thérapeutiques de prolongation artificielle de la vie. Cette foi aveugle dans la science et les experts révèle la survivance d’un résidu de l’ancienne pensée magique. La figure moderne faustienne du « savant fou » aujourd’hui prend la forme du « médecin démiurge », d’un expert-magicien, un techno-chamane miraculeux au jargon hermétique (éco, psycho, médico techno-quelque chose), qui s’appuie un réseau médiatique qui l’invite et le chouchoute régulièrement.

Il n’est pas étonnant aujourd’hui, comme le souligne l’écrivain allemand Arnold Stadler, que les virologues se substituent aux théologiens, car nous avons complètement négligé voire refoulé la dimension existentielle de la mort, dans la lutte constante pour la santé et contre les virus. Selon lui, les experts sont devenus omniprésents comme « les grands prêtres de la nouvelle religion de la santé, qui est terrestre et laïque ». La conception théologique chrétienne de la santé est substantiellement opposée à la version moderne de la théologie sécularisée de la santé, le corps et la santé se situant dans le contexte d’une perspective eschatologique de salut. En outre, un nouveau catéchisme anthropocentrique, vérifiable à l’heure du Covid-19 avec une panoplie d’injonctions ritualisées : distance sociale, port du masque, etc. intronise l’impératif de santé en véritable nouvelle religion laïque, la maladie et la mort étants perçues en tant que péchés. L’obsession de la forme physique, du bien-être, le bougisme sportif, le fanatisme végan et du produit « bio-good food », sont les leviers du nouveau hip-consommatisme du capitalisme vert. En effet, la responsabilité à l’égard de la santé se transforme en devoir qui sous-entend la culpabilité, la mauvaise conscience d’être malade, et puis on en vient peu à peu à des dispositifs de repentance, de confession qui sont au cœur du pouvoir pastoral.

Pouvoir pastoral et gouvernement des âmes

La gestion de la crise sanitaire du Covid-19 révèle l’existence d’un pouvoir qui n’est plus seulement étatique et identifiable, mais aussi l’omniprésence de techniques d’assujettissement douces, moléculaires, singulières, méthodes diffuses de pouvoir que Michel Foucault appelle le « pouvoir pastoral ». On se souvient que, depuis l’avènement des Lumières, un bon nombre de concepts et règles qui relevaient de l’ordre religieux et théologique ont été sécularisés, modifiés, adaptés afin de légitimer non seulement le principe séculier de la raison d’État aux xvie et xviie siècles, mais aussi l’État-providence à la fin du xixe et au début du xxe siècle avec l’État gestionnaire et technocratique. C’est ainsi que le mode de gouvernementalité libérale, loin d’être exclusivement profane et areligieux, fait appel à des techniques de pouvoir « moléculaires », indolores, et discrètes, qui au lieu de soumettre les citoyens à l’ordre démocratique ou au souverain par l’exercice du monopole de violence légitime, entend gouverner la conscience, et recueillir l’adhésion volontaire et passive des sujets. Dans le cadre du pouvoir pastoral, l’ensemble des théories et des pratiques classiques de la souveraineté (du roi, du prince, du peuple), les principes de philosophie politique de commandement de l’arkhè, tout comme les théories marxistes et juridiques, font défaut, dans la mesure où les techniques de direction et de gouvernement des âmes et consciences échappent aux formes modernes de commandement et d’obéissance. Tout comme le faisait remarquer Michel Foucault, « gouverner », ce n’est pas la même chose que « régner », ce n’est pas non plus la même chose que « commander », ce n’est pas, enfin, la même chose que « faire la loi ».

Michel Foucault énonce l’originalité de ce pouvoir pastoral qu’il caractérise comme « micro » et le distingue des pratiques et

des théories modernes du pouvoir qu’il désigne comme « macro ». Le pouvoir pastoral est « une étrange technologie de pouvoir traitant l’immense majorité des hommes en troupeau avec une poignée de pasteurs ». À la différence de la souveraineté, il ne s’exerce pas sur un territoire (cité, royaume, principauté, République), mais sur une « multiplicité en mouvement » (« troupeau » pour les pasteurs de l’Église et « population » pour les élus de la République). Le pouvoir pastoral, tout comme le biopouvoir des corps et le gouvernement de « la vie nue » chez Giorgio Agamben, s’applique aux « sujets vivants », leurs comportements quotidiens, leur subjectivité et leur conscience, en établissant des rapports complexes et sociétaux. Alors que la gestion de la crise sanitaire met en exergue la montée en puissance de l’expertocratie et de la médicalisation de la vie quotidienne, refait surface la figure emblématique et sacerdotale du pasteur qui, selon Foucault, n’est fondamentalement ni un policier, ni un juge, ni un juriste, mais un « médecin » qui use d’un pouvoir « bienfaisant ». Il soigne à la fois le troupeau et les brebis du troupeau, qu’il prend en charge une à une. À la différence de la souveraineté politique et de l’ordre juridique fondés sur la soumission à la loi, ce pouvoir pastoral s’exerce de manière collective, et de manière « distributive » (« d’individu à individu »). Le pouvoir pastoral a recours à des techniques d’individualisation, par le biais d’une « économie subtile des âmes » qui combine des mérites et les fautes-omissions, créant une relation de dépendance intégrale, un rapport de soumission non pas à la loi ou à des principes « raisonnables », en privant l’individu de sa libre volonté. Ce pouvoir pastoral qui ne s’appuie pas sur les technologies répressives est vérifiable dans le milieu de la santé, où la pratique de la confession, des techniques de l’aveu, de l’examen de conscience, est largement utilisée à des fins de normalisation en agissant sur la sensibilité de chaque sujet. Ainsi, le pasteur doit « rendre compte de tous les actes de chacune des brebis, de tout ce qui a pu leur arriver à chacune d’entre elles, de tout ce qu’elles ont pu faire à chaque moment de bien ou de mal ».

Parallèlement à la gouvernance biopolitique qui s’exerce au niveau global, visible et normative, le pouvoir pastoral, lui, s’exerce au niveau microlocal, hors de l’espace public. D’autre part, par-delà les hiérarchies d’argent, de richesse, de statut ou de naissance propre aux oligarchies libérales et capitalistes au niveau global, le pouvoir pastoral, qui opère dans l’opacité de la relation privée (d’individu à individu, d’institution à individu), dans le quotidien de l’usine, de l’école, de l’hôpital, génère des relations de pouvoir des hiérarchies, plus subtiles et beaucoup moins transparentes, qui sont à la base de la servitude volontaire, dans la mesure où il soumet le sujet qui renonce à toute forme de volonté autonome à des réseaux où chacun asservit l’autre, et où tout le monde est asservi à tout le monde.

Jure Georges Vujic (Polémia, 13 avril 2021)

Notes:

Giorgio Agamben, Homo Sacer – I. Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, éditions du Seuil, 1997.

Michel Foucault, Sécurité, territoire, population, Paris, Seuil, 2004.

Michel Foucault, « Omnes et singulatim », in Dits et écrits, tome II.

Michel Foucault, « Histoire de la médicalisation », C.N.R.S. Editions, « Hermès, La Revue », 1988/2, n° 2.

François-Bernard Huyghe, Les Experts ou l’Art de se tromper de Jules Verne à Bill Gates, Paris, Plon, 1996.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le fatum est d’abord le sentiment de l’unité du monde. Diogène Laerce (3ème s. av. JC) dit : « Dieu, l'Intellect, le Destin et Zeus ne font qu'un » (Vies et doctrines des philosophes illustres, VII, 135, Livre de poche / Classique, 1999). Il est ensuite, avec les stoïciens, le sentiment des causalités nécessaires pour que les choses adviennent, de l’interaction de toutes choses (ou encore principe de sympathie universelle), et du principe de non-contradiction qui régit le réel : une chose ne peut être et ne pas être. « Le destin est la somme de toutes les causes », résume Marc-Aurèle en une formule qui est celle du stoïcisme tardif, de plus en plus causaliste. Le fatum c’est l’acceptation que la volonté, et le caractère de chacun, puissent ne pas suffire à changer les choses et soi-même. Ce n’est pas le renoncement à essayer de forger son destin, à avoir des ambitions pour soi et les autres. Le sentiment du fatum n’est pas le nihilisme.

Le fatum est d’abord le sentiment de l’unité du monde. Diogène Laerce (3ème s. av. JC) dit : « Dieu, l'Intellect, le Destin et Zeus ne font qu'un » (Vies et doctrines des philosophes illustres, VII, 135, Livre de poche / Classique, 1999). Il est ensuite, avec les stoïciens, le sentiment des causalités nécessaires pour que les choses adviennent, de l’interaction de toutes choses (ou encore principe de sympathie universelle), et du principe de non-contradiction qui régit le réel : une chose ne peut être et ne pas être. « Le destin est la somme de toutes les causes », résume Marc-Aurèle en une formule qui est celle du stoïcisme tardif, de plus en plus causaliste. Le fatum c’est l’acceptation que la volonté, et le caractère de chacun, puissent ne pas suffire à changer les choses et soi-même. Ce n’est pas le renoncement à essayer de forger son destin, à avoir des ambitions pour soi et les autres. Le sentiment du fatum n’est pas le nihilisme.  Après ce que Jan Patocka a justement appelé la « traversée de la mort » (Essais hérétiques, op. cit.), représentée par les heurs et malheurs, drames inouïes et désillusions du XXème siècle, se pose la question des fondements de la volonté. Vouloir, mais pour quoi faire ? L’énergie est un bien, mais il faut aussi l’appliquer à un bien. Le bilan de la traversée du XXème siècle est double. 1/ le nihilisme acharné, destructeur et radicalisé, le nihilisme qui dit que « puisque certaines choses sont fichues, que tout soit fichu ». 2/ le nihilisme « mou » qu’est la fatigue.

Après ce que Jan Patocka a justement appelé la « traversée de la mort » (Essais hérétiques, op. cit.), représentée par les heurs et malheurs, drames inouïes et désillusions du XXème siècle, se pose la question des fondements de la volonté. Vouloir, mais pour quoi faire ? L’énergie est un bien, mais il faut aussi l’appliquer à un bien. Le bilan de la traversée du XXème siècle est double. 1/ le nihilisme acharné, destructeur et radicalisé, le nihilisme qui dit que « puisque certaines choses sont fichues, que tout soit fichu ». 2/ le nihilisme « mou » qu’est la fatigue.

Toutefois, entre les choix et les conséquences des choix se glisse le hasard. C’est le clinamen d’Epicure. C’est une déviation dans la chute des atomes qui fait qu’ils ne tombent pas exactement où on les attend et que la vie nait de cette déviation, de cet écart entre l’attendu et l’inattendu. Le tragique du fatum, c’est cela, c’est l’incertitude du destin. Elle a de quoi faire peur. « La pensée du hasard est une pensée d’épouvante », indique Clément Rosset (Logique du pire, PUF, 1971). Mais l’homme est celui qui détermine, non pas le triomphe du Bien, mais sa forme, non pas le triomphe du Beau, mais encore sa forme.

Toutefois, entre les choix et les conséquences des choix se glisse le hasard. C’est le clinamen d’Epicure. C’est une déviation dans la chute des atomes qui fait qu’ils ne tombent pas exactement où on les attend et que la vie nait de cette déviation, de cet écart entre l’attendu et l’inattendu. Le tragique du fatum, c’est cela, c’est l’incertitude du destin. Elle a de quoi faire peur. « La pensée du hasard est une pensée d’épouvante », indique Clément Rosset (Logique du pire, PUF, 1971). Mais l’homme est celui qui détermine, non pas le triomphe du Bien, mais sa forme, non pas le triomphe du Beau, mais encore sa forme.

Au demeurant, la croyance, comme l'opinion, sont affaires subjectives, souvent superficielles et étroites. On se demande pourquoi les hommes sont si attachés à leurs croyances: ils aiment l'étroitesse, ils s'y croient à l'abri, - grave illusion. Ils croient pour n'avoir pas à éprouver. La citerne croupissante leur semble préférable à la source vive... Et moins ils éprouvent et plus ils veulent faire croire, imposer leurs croyances qui ne reposent alors que sur leur incommensurable vanité.

Au demeurant, la croyance, comme l'opinion, sont affaires subjectives, souvent superficielles et étroites. On se demande pourquoi les hommes sont si attachés à leurs croyances: ils aiment l'étroitesse, ils s'y croient à l'abri, - grave illusion. Ils croient pour n'avoir pas à éprouver. La citerne croupissante leur semble préférable à la source vive... Et moins ils éprouvent et plus ils veulent faire croire, imposer leurs croyances qui ne reposent alors que sur leur incommensurable vanité.

Le vaste enlaidissement de tout ne doit pas nous dissimuler que la beauté demeure, et l'enlaidissement même, dans sa planification, dans sa volonté, témoigne de la souveraineté de la beauté qui sera humiliée, recouverte, insultée mais jamais défaite. Le brin d'herbe perce le goudron.

Le vaste enlaidissement de tout ne doit pas nous dissimuler que la beauté demeure, et l'enlaidissement même, dans sa planification, dans sa volonté, témoigne de la souveraineté de la beauté qui sera humiliée, recouverte, insultée mais jamais défaite. Le brin d'herbe perce le goudron.  Anna Calosso:

Anna Calosso:  Anna Calosso:

Anna Calosso:

Goethe était, pour la culture européenne, un véritable aimant. Les intellectuels de premier rang des 19ème et 20ème siècles s'y sont confrontés. Pour n'en citer que quelques-uns: Hegel, Schelling, Nietzsche, George, Löwith. Même le père de l'anthroposophie, Rudolf Steiner, comme le reconnaît James Webb, avait dans le "génie de Weimar" un point de référence essentiel. De plus, un poète, un homme de lettres et un philosophe de sa stature ne pouvait être négligé par les vives curiosités qui animaient les recherches de Steiner. Chargé d'éditer les écrits scientifiques du penseur romantique, Steiner a traité ce domaine particulier mais très important de la recherche de Goethe dans un volume qui a été récemment porté à la connaissance des lecteurs par Iduna editrice (pour les commandes:

Goethe était, pour la culture européenne, un véritable aimant. Les intellectuels de premier rang des 19ème et 20ème siècles s'y sont confrontés. Pour n'en citer que quelques-uns: Hegel, Schelling, Nietzsche, George, Löwith. Même le père de l'anthroposophie, Rudolf Steiner, comme le reconnaît James Webb, avait dans le "génie de Weimar" un point de référence essentiel. De plus, un poète, un homme de lettres et un philosophe de sa stature ne pouvait être négligé par les vives curiosités qui animaient les recherches de Steiner. Chargé d'éditer les écrits scientifiques du penseur romantique, Steiner a traité ce domaine particulier mais très important de la recherche de Goethe dans un volume qui a été récemment porté à la connaissance des lecteurs par Iduna editrice (pour les commandes:  Avec ce "type", la nature joue, donnant naissance à la multiplicité de la vie. Contrairement à Darwin, qui considérait que la dimension constante de la nature n'existait pas, étant donné la présence vérifiable de la variabilité des aspects extérieurs du monde végétal et animal, Goethe est parti à la recherche de cette dernière, découvrant: 1) le "type", c'est-à-dire la loi qui se manifeste dans les organismes (l'animalité de l'animal); 2) l'action réciproque d'interaction entre l'organisme et la nature inorganique (adaptation et lutte pour l'existence). Darwin ne s'était arrêté que sur ce dernier aspect. En 1790, Goethe expose sa théorie de la métamorphose: "Ce concept est celui d'une expansion et d'une contraction alternées" (p. 21) des entités. Dans la graine, la plante est contractée. Avec les feuilles, sa première expansion se produit. Dans le calice, les forces reviennent se contracter en un point axial, tandis que la corolle témoigne d'une nouvelle expansion. Étamines et pistil sont l'expression de la contraction suivante, fruit de la dernière expansion végétale, qui cache en elle la nouvelle graine. C'est un processus d'entéléchie cyclique. Quant aux différences entre le monde animal et le monde humain, la science de l'époque pensait que seuls les animaux possédaient, entre les deux parties symétriques de la mâchoire supérieure, l'os intermaxillaire. Goethe, en 1784, a montré l'inanité de cette thèse. Cela impliquait que les éléments: "répartis chez les animaux, se réunissent en harmonie dans la figure humaine" (p. 35). Goethe l'avait déjà compris dans ses études de physiognomonie, où la structure osseuse du corps humain renvoyait à la position proéminente de la tête, indiquant, d'un point de vue symbolique, le destin spirituel, et non chosal, de l'être humain. Bref, pour Goethe, dans les organismes: "Toutes les qualités sensibles apparaissent [...] comme les conséquences d'un état qui n'est plus perceptible par les sens" (p. 47). Le savant y parvenait grâce à ce que Spinoza avait défini comme une connaissance d'un troisième type, la scientia intuitiva. En effet, rappelle Steiner, le deus sive natura de Spinoza est le contenu idéal du monde, c'est Dieu qui se donne dans les entités, car quelque chose de la physis est vivifié de l'intérieur, par l'idée. Alors que le concept de l'intellect est une somme d'observation et d'analyse, l'idée est le résultat de l'expérience directe et non médiatisée de la raison. Il s'agit là, selon Steiner, d'un idéalisme empirique. Goethe, en dialogue avec les grands noms de l'idéalisme, reconnaît à la pensée la faculté d'aller au-delà du sensible, la capacité de saisir l'idée comme ‘’forme’’ de la nature: "La perception de l'idée dans la réalité est la véritable communion de l'homme " (p. 84). C'est un processus de ‘’cosmisation’’ de l'humain.

Avec ce "type", la nature joue, donnant naissance à la multiplicité de la vie. Contrairement à Darwin, qui considérait que la dimension constante de la nature n'existait pas, étant donné la présence vérifiable de la variabilité des aspects extérieurs du monde végétal et animal, Goethe est parti à la recherche de cette dernière, découvrant: 1) le "type", c'est-à-dire la loi qui se manifeste dans les organismes (l'animalité de l'animal); 2) l'action réciproque d'interaction entre l'organisme et la nature inorganique (adaptation et lutte pour l'existence). Darwin ne s'était arrêté que sur ce dernier aspect. En 1790, Goethe expose sa théorie de la métamorphose: "Ce concept est celui d'une expansion et d'une contraction alternées" (p. 21) des entités. Dans la graine, la plante est contractée. Avec les feuilles, sa première expansion se produit. Dans le calice, les forces reviennent se contracter en un point axial, tandis que la corolle témoigne d'une nouvelle expansion. Étamines et pistil sont l'expression de la contraction suivante, fruit de la dernière expansion végétale, qui cache en elle la nouvelle graine. C'est un processus d'entéléchie cyclique. Quant aux différences entre le monde animal et le monde humain, la science de l'époque pensait que seuls les animaux possédaient, entre les deux parties symétriques de la mâchoire supérieure, l'os intermaxillaire. Goethe, en 1784, a montré l'inanité de cette thèse. Cela impliquait que les éléments: "répartis chez les animaux, se réunissent en harmonie dans la figure humaine" (p. 35). Goethe l'avait déjà compris dans ses études de physiognomonie, où la structure osseuse du corps humain renvoyait à la position proéminente de la tête, indiquant, d'un point de vue symbolique, le destin spirituel, et non chosal, de l'être humain. Bref, pour Goethe, dans les organismes: "Toutes les qualités sensibles apparaissent [...] comme les conséquences d'un état qui n'est plus perceptible par les sens" (p. 47). Le savant y parvenait grâce à ce que Spinoza avait défini comme une connaissance d'un troisième type, la scientia intuitiva. En effet, rappelle Steiner, le deus sive natura de Spinoza est le contenu idéal du monde, c'est Dieu qui se donne dans les entités, car quelque chose de la physis est vivifié de l'intérieur, par l'idée. Alors que le concept de l'intellect est une somme d'observation et d'analyse, l'idée est le résultat de l'expérience directe et non médiatisée de la raison. Il s'agit là, selon Steiner, d'un idéalisme empirique. Goethe, en dialogue avec les grands noms de l'idéalisme, reconnaît à la pensée la faculté d'aller au-delà du sensible, la capacité de saisir l'idée comme ‘’forme’’ de la nature: "La perception de l'idée dans la réalité est la véritable communion de l'homme " (p. 84). C'est un processus de ‘’cosmisation’’ de l'humain.

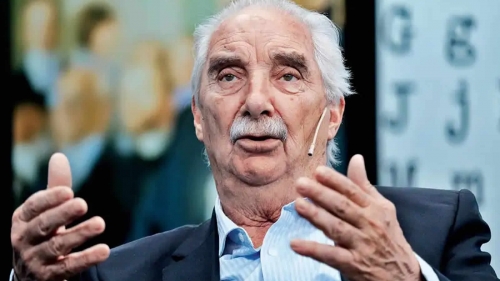

Carlos X. Blanco, un ancien étudiant de Gustavo Bueno et de moi-même au début des années 1980 à l'université d'Oviedo, a publié un livre intitulé Ensayos Antimaterialistas (Letras Inquietas, La Rioja, 2021). Il me le dédie et utilise en même temps certaines de mes idées philosophiques pour développer ce que l'on pourrait appeler une critique assimilatrice, et non simplement destructrice, de la philosophie de Gustavo Bueno. Ce faisant, il tente de montrer que le "matérialisme" de Bueno est un vestige de ses débuts philosophiques, proches du marxisme, qui reste toutefois intact chez la majorité de ses interprètes et disciples actuels. Mais c’est un matérialisme qui doit être dûment critiqué et éliminé car il est à l'origine du caractère dogmatique que certains perçoivent dans l'œuvre par ailleurs très précieuse et créative de Gustavo Bueno. Mais si le matérialisme est éliminé, il semblerait que, pour certains, les fondements ou le mortier de la philosophie de Bueno et du ‘’buénisme’’ soient également éliminés. Les différentes parties du corpus buénien, telles que la ‘’Théorie de la science’’, l'Anthropologie, la ‘’Théorie de la religion’’ ou la ‘’Théorie politique’’, pour ne citer que les parties dans lesquelles Bueno a apporté des innovations très précieuses, seraient laissées en vrac. C'est pourquoi il n'est pas si facile de procéder à une telle élimination sans courir le risque que l'unité systématique, dont se réclame la philosophie de Bueno, s'effondre.

Carlos X. Blanco, un ancien étudiant de Gustavo Bueno et de moi-même au début des années 1980 à l'université d'Oviedo, a publié un livre intitulé Ensayos Antimaterialistas (Letras Inquietas, La Rioja, 2021). Il me le dédie et utilise en même temps certaines de mes idées philosophiques pour développer ce que l'on pourrait appeler une critique assimilatrice, et non simplement destructrice, de la philosophie de Gustavo Bueno. Ce faisant, il tente de montrer que le "matérialisme" de Bueno est un vestige de ses débuts philosophiques, proches du marxisme, qui reste toutefois intact chez la majorité de ses interprètes et disciples actuels. Mais c’est un matérialisme qui doit être dûment critiqué et éliminé car il est à l'origine du caractère dogmatique que certains perçoivent dans l'œuvre par ailleurs très précieuse et créative de Gustavo Bueno. Mais si le matérialisme est éliminé, il semblerait que, pour certains, les fondements ou le mortier de la philosophie de Bueno et du ‘’buénisme’’ soient également éliminés. Les différentes parties du corpus buénien, telles que la ‘’Théorie de la science’’, l'Anthropologie, la ‘’Théorie de la religion’’ ou la ‘’Théorie politique’’, pour ne citer que les parties dans lesquelles Bueno a apporté des innovations très précieuses, seraient laissées en vrac. C'est pourquoi il n'est pas si facile de procéder à une telle élimination sans courir le risque que l'unité systématique, dont se réclame la philosophie de Bueno, s'effondre.

Un exemple célèbre de ce qui est considéré comme une procédure philosophique non scolastique est celui de Descartes lorsqu'il commence sa philosophie par le doute, au lieu de partir du réalisme aristotélicien, comme le faisait Francisco Suarez ou les néo-scolastiques espagnols de son époque, sans le remettre en question. Descartes, réfléchissant aux nouveaux résultats obtenus dans les mathématiques et la physique de son époque, tente de procéder d'une nouvelle manière méthodique pour aborder les questions philosophiques. C'est cette procédure qui le conduit à la philosophie idéaliste moderne, qui apparaît alors comme un résultat et non comme un point de départ. De même, Kant, réfléchissant sur ce qu'il appelle le factum de la nouvelle physique de Newton, en vient à jeter les bases d'une nouvelle Théorie de la connaissance et de la science qui provoque l'apparition d'une Philosophie critique, comme alternative à la Métaphysique dogmatique, et qui marque le terrain sur lequel la philosophie contemporaine va se déployer.

Un exemple célèbre de ce qui est considéré comme une procédure philosophique non scolastique est celui de Descartes lorsqu'il commence sa philosophie par le doute, au lieu de partir du réalisme aristotélicien, comme le faisait Francisco Suarez ou les néo-scolastiques espagnols de son époque, sans le remettre en question. Descartes, réfléchissant aux nouveaux résultats obtenus dans les mathématiques et la physique de son époque, tente de procéder d'une nouvelle manière méthodique pour aborder les questions philosophiques. C'est cette procédure qui le conduit à la philosophie idéaliste moderne, qui apparaît alors comme un résultat et non comme un point de départ. De même, Kant, réfléchissant sur ce qu'il appelle le factum de la nouvelle physique de Newton, en vient à jeter les bases d'une nouvelle Théorie de la connaissance et de la science qui provoque l'apparition d'une Philosophie critique, comme alternative à la Métaphysique dogmatique, et qui marque le terrain sur lequel la philosophie contemporaine va se déployer. En revanche, dans d'autres ouvrages du dernier Bueno, notamment à partir de L'Espagne face à l'Europe (1999), il entreprend de traiter dans le domaine de la philosophie de l'histoire un thème classique de la réflexion philosophique d'Ortega y Gasset, avec lequel il aborde la signification historique et politique de notre nation. L'horizon du socialisme soviétique vers lequel pointait le premier Bueno des Ensayos materialistas sera désormais remplacé, après la chute du mur de Berlin, par le nouvel horizon d'une future communauté hispanique fondée sur les vestiges culturels de l'Empire espagnol qui survivent encore après son naufrage politique. Avec cela, un virage à 180º se produit dans la recherche d'une influence politique de sa philosophie qui, s'éloignant des groupes marxistes testimoniaux ou de ce qu'il appelle la "gauche indéfinie", commence à avoir ses premiers effets sur les groupes politiques montants de la politique espagnole comme Vox. L'objectif est de sauver une Espagne "catholique" de l'impérialisme protestant anglo-saxon et du fanatisme musulman, qui menace à nouveau aujourd'hui. Indépendamment de la signification de ce tournant, ce qui est frappant, c'est qu'il implique clairement l'abandon par Bueno de l'horizon politique marxiste et la recherche de nouveaux fondements philosophico-historiques pour les problèmes de l'Espagne. C'est pourquoi nous pensons que nous devons également partir à la recherche de nouvelles bases pour sa philosophie fondamentale, sa gnoséologie, son ontologie, et ainsi de suite. C'est ce que, en tant que disciple direct et collaborateur depuis des années du programme d'application du ‘’bon matérialisme philosophique’’ au domaine de l'Histoire de la philosophie, nous avons proposé sans recevoir aucune réponse. Seules quelques personnes proches de nous nous ont encouragés dans la tâche d’une révision critique de l'œuvre de Don Gustavo afin de chercher son amélioration critique dans ses fondements avec notre proposition philosophique appelée ‘’Pensée Habile’’. L'un d'entre eux a été Carlos X. Blanco. C'est avec ses mots que nous terminons ces réflexions, en recommandant vivement la lecture de son livre, dont le titre rend justice à son contenu, en raison de sa prose agréable et brillante, typique d'un tel genre philosophique, contrairement au propre livre de Bueno qui, au lieu d'appartenir à un tel genre, appartient, malgré son titre, au genre du Traité, d'un Traité d'ontologie dense, complexe et aride :

En revanche, dans d'autres ouvrages du dernier Bueno, notamment à partir de L'Espagne face à l'Europe (1999), il entreprend de traiter dans le domaine de la philosophie de l'histoire un thème classique de la réflexion philosophique d'Ortega y Gasset, avec lequel il aborde la signification historique et politique de notre nation. L'horizon du socialisme soviétique vers lequel pointait le premier Bueno des Ensayos materialistas sera désormais remplacé, après la chute du mur de Berlin, par le nouvel horizon d'une future communauté hispanique fondée sur les vestiges culturels de l'Empire espagnol qui survivent encore après son naufrage politique. Avec cela, un virage à 180º se produit dans la recherche d'une influence politique de sa philosophie qui, s'éloignant des groupes marxistes testimoniaux ou de ce qu'il appelle la "gauche indéfinie", commence à avoir ses premiers effets sur les groupes politiques montants de la politique espagnole comme Vox. L'objectif est de sauver une Espagne "catholique" de l'impérialisme protestant anglo-saxon et du fanatisme musulman, qui menace à nouveau aujourd'hui. Indépendamment de la signification de ce tournant, ce qui est frappant, c'est qu'il implique clairement l'abandon par Bueno de l'horizon politique marxiste et la recherche de nouveaux fondements philosophico-historiques pour les problèmes de l'Espagne. C'est pourquoi nous pensons que nous devons également partir à la recherche de nouvelles bases pour sa philosophie fondamentale, sa gnoséologie, son ontologie, et ainsi de suite. C'est ce que, en tant que disciple direct et collaborateur depuis des années du programme d'application du ‘’bon matérialisme philosophique’’ au domaine de l'Histoire de la philosophie, nous avons proposé sans recevoir aucune réponse. Seules quelques personnes proches de nous nous ont encouragés dans la tâche d’une révision critique de l'œuvre de Don Gustavo afin de chercher son amélioration critique dans ses fondements avec notre proposition philosophique appelée ‘’Pensée Habile’’. L'un d'entre eux a été Carlos X. Blanco. C'est avec ses mots que nous terminons ces réflexions, en recommandant vivement la lecture de son livre, dont le titre rend justice à son contenu, en raison de sa prose agréable et brillante, typique d'un tel genre philosophique, contrairement au propre livre de Bueno qui, au lieu d'appartenir à un tel genre, appartient, malgré son titre, au genre du Traité, d'un Traité d'ontologie dense, complexe et aride :  "Le dogmatisme ontologique, déséquilibré par rapport aux analyses gnoséologiques très fines proposées par Bueno et son École au fil des ans, avec lesquelles il est en décalage, est la clé qui peut nous illustrer le peu de stabilité de cette École à partir de la deuxième ou troisième génération, et la difficulté à ouvrir des débats internes et à accueillir la critique constructive - une difficulté le plus souvent reconnue par les observateurs, sauf par ceux qui sont délibérément ancrés dans l'esprit sectaire. L'engagement marxiste initial des Essais matérialistes, à savoir une sorte de nouvelle fondation du matérialisme dialectique et une contribution explicite à la réalisation d'une "société sans classes", est ce qui a alourdi la philosophie de ce grand homme qu'était Don Gustavo Bueno, et a également fait avorter de façon permanente la continuité de son École" (Carlos X. Blanco, Ensayos antimaterialistas, Letras Inquietas, 2021, pgs.131-132).

"Le dogmatisme ontologique, déséquilibré par rapport aux analyses gnoséologiques très fines proposées par Bueno et son École au fil des ans, avec lesquelles il est en décalage, est la clé qui peut nous illustrer le peu de stabilité de cette École à partir de la deuxième ou troisième génération, et la difficulté à ouvrir des débats internes et à accueillir la critique constructive - une difficulté le plus souvent reconnue par les observateurs, sauf par ceux qui sont délibérément ancrés dans l'esprit sectaire. L'engagement marxiste initial des Essais matérialistes, à savoir une sorte de nouvelle fondation du matérialisme dialectique et une contribution explicite à la réalisation d'une "société sans classes", est ce qui a alourdi la philosophie de ce grand homme qu'était Don Gustavo Bueno, et a également fait avorter de façon permanente la continuité de son École" (Carlos X. Blanco, Ensayos antimaterialistas, Letras Inquietas, 2021, pgs.131-132).

L'influence de Carl Schmitt en Chine dépasse largement le cercle des philosophes politiques. Gao Quanxi (photo) et Chen Duanhong, éminents représentants du constitutionnalisme politique chinois, ont utilisé l'élaboration théorique de Schmitt pour comprendre en profondeur la nature de la Constitution de la République populaire.

L'influence de Carl Schmitt en Chine dépasse largement le cercle des philosophes politiques. Gao Quanxi (photo) et Chen Duanhong, éminents représentants du constitutionnalisme politique chinois, ont utilisé l'élaboration théorique de Schmitt pour comprendre en profondeur la nature de la Constitution de la République populaire.

Selon Schmitt, toute Constitution positive découle d'une décision politique fondatrice. La Constitution se réfère directement au moment politique (à la décision du Sujet en possession du pouvoir constituant), tandis que le droit constitutionnel se réfère aux normes de la Constitution.

Selon Schmitt, toute Constitution positive découle d'une décision politique fondatrice. La Constitution se réfère directement au moment politique (à la décision du Sujet en possession du pouvoir constituant), tandis que le droit constitutionnel se réfère aux normes de la Constitution. Gao Quanxi et Chen Duanhong soutiennent tous deux la thèse selon laquelle la Constitution chinoise se situe dans une sorte de juste milieu entre l'exceptionnalisme et l'ordinaire. Cependant, si le premier tente de réduire l'espace d'action du Parti par rapport à la Constitution en vue de la "normalisation" définitive, le second (et cela le rend plus proche du modèle de leadership théorisé par Xi Jinping) exalte le rôle et le pouvoir constituant permanent du Parti. Ce pouvoir coexiste avec le "pouvoir constitué" de l'Assemblée nationale populaire. Le parti exerce ainsi un pouvoir décisionnel ; ses choix, s'ils s'avèrent avantageux, sont repris sous forme d'amendements à la Constitution ou, dans le cas contraire, ils peuvent être suspendus.

Gao Quanxi et Chen Duanhong soutiennent tous deux la thèse selon laquelle la Constitution chinoise se situe dans une sorte de juste milieu entre l'exceptionnalisme et l'ordinaire. Cependant, si le premier tente de réduire l'espace d'action du Parti par rapport à la Constitution en vue de la "normalisation" définitive, le second (et cela le rend plus proche du modèle de leadership théorisé par Xi Jinping) exalte le rôle et le pouvoir constituant permanent du Parti. Ce pouvoir coexiste avec le "pouvoir constitué" de l'Assemblée nationale populaire. Le parti exerce ainsi un pouvoir décisionnel ; ses choix, s'ils s'avèrent avantageux, sont repris sous forme d'amendements à la Constitution ou, dans le cas contraire, ils peuvent être suspendus.

Joseph Arthur de Gobineau et les deux lois du genre humain

Joseph Arthur de Gobineau et les deux lois du genre humain

Un élève de Donà, le jeune Michele Ricciotti, a récemment publié une monographie consacrée au philosophe, qui s'impose comme un livre important dans la littérature critique sur le sujet. Nous nous référons à "Prouver l'ego". Julius Evola et la philosophie, paru dans le catalogue de l'éditeur InSchibboleth (pour les commandes :

Un élève de Donà, le jeune Michele Ricciotti, a récemment publié une monographie consacrée au philosophe, qui s'impose comme un livre important dans la littérature critique sur le sujet. Nous nous référons à "Prouver l'ego". Julius Evola et la philosophie, paru dans le catalogue de l'éditeur InSchibboleth (pour les commandes :

Pour se procurer les livres de Robert Steuckers sur la Révolution Conservatrice :

Pour se procurer les livres de Robert Steuckers sur la Révolution Conservatrice :

Le monde naturel, en toutes ses expressions, anthropologiques et sociales, ne connaît guère l'égalité, soit-elle de constitution, d'intelligence ou de connaissance. Le monde naturel tel qu'il est, lorsqu'il naît, ne connaît pas non plus l'égalité morale entre les hommes mais la moralité du glaive et la proportionnalité de la violence. En effet, la maîtrise des conceptions éthiques ou des vérités transcendantes est individuelle et unique et l'accès au divin, hors de la raison humaine, est, pour ainsi dire, miraculeux. La grâce et la doctrine de la foi appartiennent aux élus de Dieu et ne peuvent se partager, en tant que biens spirituels supérieurs et discriminants. La grâce et la doctrine de la foi s'opposent aux théories du contrat qui font dériver la constitution des communautés politiques d'une convention ou d'un pacte, totalement imaginaires, entre égaux.

Le monde naturel, en toutes ses expressions, anthropologiques et sociales, ne connaît guère l'égalité, soit-elle de constitution, d'intelligence ou de connaissance. Le monde naturel tel qu'il est, lorsqu'il naît, ne connaît pas non plus l'égalité morale entre les hommes mais la moralité du glaive et la proportionnalité de la violence. En effet, la maîtrise des conceptions éthiques ou des vérités transcendantes est individuelle et unique et l'accès au divin, hors de la raison humaine, est, pour ainsi dire, miraculeux. La grâce et la doctrine de la foi appartiennent aux élus de Dieu et ne peuvent se partager, en tant que biens spirituels supérieurs et discriminants. La grâce et la doctrine de la foi s'opposent aux théories du contrat qui font dériver la constitution des communautés politiques d'une convention ou d'un pacte, totalement imaginaires, entre égaux. Par ailleurs, et au niveau idéologique, la séduction totalitaire de l'égalité et l'absorption de l'individu dans la masse font vivre le sujet en dehors de sa nature concrète, dans la généralité abstraite d'un concept qui le prive de sa volonté et lui interdit de réaliser sa propre valeur. Pour les « intellectuels collectifs », ce nirvana égalitariste fait fi du néant intérieur et leur permet d'aimer l'humanité par substitution, à travers une relation anonyme, fondée sur une éthique sans spiritualité ou sentiments, qui a son corrélat immédiat dans une morale utilitariste et dans un juridisme bureaucratique diffus. Le transfert de la relation d'amour vers l'idée ou vers l'humanité s'accompagne de la perversion qui consiste à oublier son peuple, sa société et sa culture pour un secours sans frontières aux démunis de l'Histoire. Le cosmopolitisme intellectuel pratiqué comme sentiment abstrait et comme amour de l'humanité prend la forme d'un élan généreux et gratuit pour les malheureux du monde, l'immigré, l'étranger, le clandestin, le misérable, le sans abri, le damné de la mer qui est la forme éthérée de l'emprise du désordre sur notre monde et sur sa culture. Si l'égalité globale cache sa tare congénitale dans le monisme de la « raison pure » et sous la façade de l'idéal démocratique, elle perd le sens du lien social qui la justifie, et se nourrit d'une ukaze philosophique et justificative, fondée sur le mythe de la paix et sur l'impératif catégorique de référence kantienne.

Par ailleurs, et au niveau idéologique, la séduction totalitaire de l'égalité et l'absorption de l'individu dans la masse font vivre le sujet en dehors de sa nature concrète, dans la généralité abstraite d'un concept qui le prive de sa volonté et lui interdit de réaliser sa propre valeur. Pour les « intellectuels collectifs », ce nirvana égalitariste fait fi du néant intérieur et leur permet d'aimer l'humanité par substitution, à travers une relation anonyme, fondée sur une éthique sans spiritualité ou sentiments, qui a son corrélat immédiat dans une morale utilitariste et dans un juridisme bureaucratique diffus. Le transfert de la relation d'amour vers l'idée ou vers l'humanité s'accompagne de la perversion qui consiste à oublier son peuple, sa société et sa culture pour un secours sans frontières aux démunis de l'Histoire. Le cosmopolitisme intellectuel pratiqué comme sentiment abstrait et comme amour de l'humanité prend la forme d'un élan généreux et gratuit pour les malheureux du monde, l'immigré, l'étranger, le clandestin, le misérable, le sans abri, le damné de la mer qui est la forme éthérée de l'emprise du désordre sur notre monde et sur sa culture. Si l'égalité globale cache sa tare congénitale dans le monisme de la « raison pure » et sous la façade de l'idéal démocratique, elle perd le sens du lien social qui la justifie, et se nourrit d'une ukaze philosophique et justificative, fondée sur le mythe de la paix et sur l'impératif catégorique de référence kantienne.

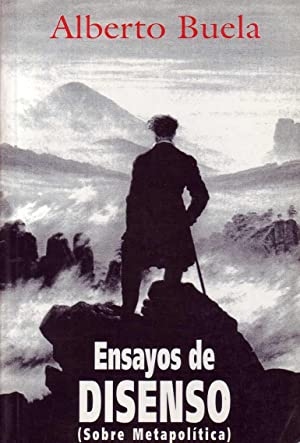

Avec Silvio Maresca nous réalisons tous deux, pour la télévision, un programme appelé "Disenso", qui porte sur la métapolitique et la philosophie, et cela depuis 2012 ; ce programme est accessible sur youtube. Et après avoir interviewé presque tous ceux qui essaient de faire de la philosophie en Argentine (s'il en reste, que nous aurions oubliés, nous les invitons à participer), nous avons commencé à traiter divers sujets philosophiques et ce commentaire en fait partie.

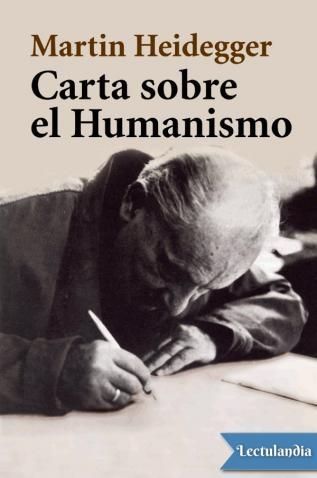

Avec Silvio Maresca nous réalisons tous deux, pour la télévision, un programme appelé "Disenso", qui porte sur la métapolitique et la philosophie, et cela depuis 2012 ; ce programme est accessible sur youtube. Et après avoir interviewé presque tous ceux qui essaient de faire de la philosophie en Argentine (s'il en reste, que nous aurions oubliés, nous les invitons à participer), nous avons commencé à traiter divers sujets philosophiques et ce commentaire en fait partie. Rien n'est plus éloigné de l'opinion de Heidegger, qui développe, à partir de là, la thèse centrale de la Lettre, selon laquelle la culture humaniste, en raison de sa rationalité moderne, celle de la raison calculatrice, ne pouvait nous apporter que la Seconde Guerre mondiale, avec sa civilisation de la technique à laquelle ont collaboré aussi bien le gigantisme nord-américain que le marxisme soviétique.

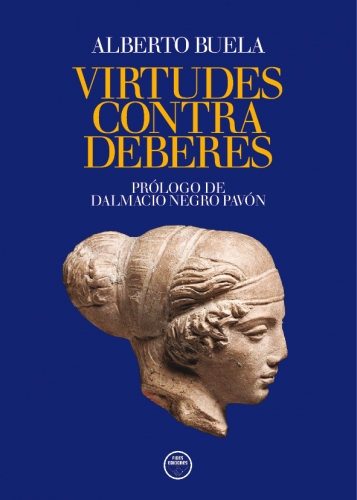

Rien n'est plus éloigné de l'opinion de Heidegger, qui développe, à partir de là, la thèse centrale de la Lettre, selon laquelle la culture humaniste, en raison de sa rationalité moderne, celle de la raison calculatrice, ne pouvait nous apporter que la Seconde Guerre mondiale, avec sa civilisation de la technique à laquelle ont collaboré aussi bien le gigantisme nord-américain que le marxisme soviétique. A quoi Heidegger répond brièvement en disant que l'éthique prédominante de la modernité a été l'éthique des normes, du devoir-être, qui se fonde sur l'éthique kantienne et la projection politique pratique de la morale bourgeoise, mais que tant l'éthique que l'ontologie sont des disciplines philosophiques établies depuis Platon, que les penseurs avant lui ne connaissaient pas en tant que telles.

A quoi Heidegger répond brièvement en disant que l'éthique prédominante de la modernité a été l'éthique des normes, du devoir-être, qui se fonde sur l'éthique kantienne et la projection politique pratique de la morale bourgeoise, mais que tant l'éthique que l'ontologie sont des disciplines philosophiques établies depuis Platon, que les penseurs avant lui ne connaissaient pas en tant que telles.

La praxis marxiste est un dépassement de la contemplation (theorein) de l'Être social. Il serait préférable de dire qu'il s'agit d'une super-contemplation. La praxis marxiste, et non une quelconque "science du matérialisme historique", consiste à affronter le passé. Le prendre en charge, le questionner, se dire ce qu'il y a de lui en moi, et ce que je peux faire, ce que nous pouvons faire pour éviter que ce passé ne devienne despotique. Comme le dit mon ami Diego Fusaro, bon élève de Gramsci et de Preve à la fois, il s'agit de "défataliser l'existant". Le passé non affronté, le passé assumé sans autre forme de procès, comme une roue inexorable à laquelle nous sommes liés et au type de laquelle nous sommes condamnés à participer, est un passé qui, en tant que tel, n'est pas modifiable. Saint Thomas a déjà dit dans la Summa Theologiae que ni Dieu ni le passé ne peuvent le changer (ce serait une autre chose de dire que Dieu aurait pu faire en sorte que le passé soit différent). Il n'existe aucun pouvoir, aussi divin soit-il, qui puisse transmuter le passé. Mais il existe un pouvoir, celui de la raison et de la compréhension humaines, qui est capable de "défataliser" le passé. Et comment le passé peut-il être défloré ? En rendant aux masses populaires leur capacité de résistance à l'Horreur. En rendant à la conscience collective de la société son sentiment d'être des sujets dotés d'un pouvoir pratique.

La praxis marxiste est un dépassement de la contemplation (theorein) de l'Être social. Il serait préférable de dire qu'il s'agit d'une super-contemplation. La praxis marxiste, et non une quelconque "science du matérialisme historique", consiste à affronter le passé. Le prendre en charge, le questionner, se dire ce qu'il y a de lui en moi, et ce que je peux faire, ce que nous pouvons faire pour éviter que ce passé ne devienne despotique. Comme le dit mon ami Diego Fusaro, bon élève de Gramsci et de Preve à la fois, il s'agit de "défataliser l'existant". Le passé non affronté, le passé assumé sans autre forme de procès, comme une roue inexorable à laquelle nous sommes liés et au type de laquelle nous sommes condamnés à participer, est un passé qui, en tant que tel, n'est pas modifiable. Saint Thomas a déjà dit dans la Summa Theologiae que ni Dieu ni le passé ne peuvent le changer (ce serait une autre chose de dire que Dieu aurait pu faire en sorte que le passé soit différent). Il n'existe aucun pouvoir, aussi divin soit-il, qui puisse transmuter le passé. Mais il existe un pouvoir, celui de la raison et de la compréhension humaines, qui est capable de "défataliser" le passé. Et comment le passé peut-il être défloré ? En rendant aux masses populaires leur capacité de résistance à l'Horreur. En rendant à la conscience collective de la société son sentiment d'être des sujets dotés d'un pouvoir pratique. L'action d'une masse libre (sans peur) implique nécessairement la "contemplation" du passé, et son assomption ontologique adéquate. Le passé en tant que tel n'est pas modifiable, mais évacuer l'ombre de ce passé qui pèse sur nous est de la responsabilité de ceux parmi nous qui se rangent du côté de l'action des masses, d'un vulgaire qui a perdu sa peur.

L'action d'une masse libre (sans peur) implique nécessairement la "contemplation" du passé, et son assomption ontologique adéquate. Le passé en tant que tel n'est pas modifiable, mais évacuer l'ombre de ce passé qui pèse sur nous est de la responsabilité de ceux parmi nous qui se rangent du côté de l'action des masses, d'un vulgaire qui a perdu sa peur.

Cependant, l'objectivation et l'aliénation ne sont pas la même chose. Nous revenons à A. Prior :

Cependant, l'objectivation et l'aliénation ne sont pas la même chose. Nous revenons à A. Prior : Marx s'inscrit dans la meilleure tradition idéaliste et, avant elle, dans la tradition réaliste aristotélicienne. Ce que Marx a brillamment et grandiosement construit, c'est une ontologie de l'être social, une ontologie de l'homme en tant qu'être essentiellement communautaire qui, depuis son arrivée au niveau de lacivilisation, a toujours lutté contre les forces désintégratrices, dissolvantes, atomistiques. L'ontologie de l'être social est, à la fois, theoria, contemplation de cette réalité qui inclut l'être individuel et collectif lui-même, les êtres contemplatifs, mais en même temps, elle est, nécessairement, une philosophie de la praxis : de l'action consciente dans la société, action qui cherche la transformation des structures politico-économiques qui, parce qu'elles sont injustes, sont irrationnelles et parce qu'elles sont irrationnelles, elles sont injustes.

Marx s'inscrit dans la meilleure tradition idéaliste et, avant elle, dans la tradition réaliste aristotélicienne. Ce que Marx a brillamment et grandiosement construit, c'est une ontologie de l'être social, une ontologie de l'homme en tant qu'être essentiellement communautaire qui, depuis son arrivée au niveau de lacivilisation, a toujours lutté contre les forces désintégratrices, dissolvantes, atomistiques. L'ontologie de l'être social est, à la fois, theoria, contemplation de cette réalité qui inclut l'être individuel et collectif lui-même, les êtres contemplatifs, mais en même temps, elle est, nécessairement, une philosophie de la praxis : de l'action consciente dans la société, action qui cherche la transformation des structures politico-économiques qui, parce qu'elles sont injustes, sont irrationnelles et parce qu'elles sont irrationnelles, elles sont injustes. "Ce que fait Althusser n'est pas tant de confondre la pensée avec le réel que de priver le réel de ses propres déterminants en affirmant l'inconnaissabilité du réel, réduisant ainsi le réel à la théorie."

"Ce que fait Althusser n'est pas tant de confondre la pensée avec le réel que de priver le réel de ses propres déterminants en affirmant l'inconnaissabilité du réel, réduisant ainsi le réel à la théorie."

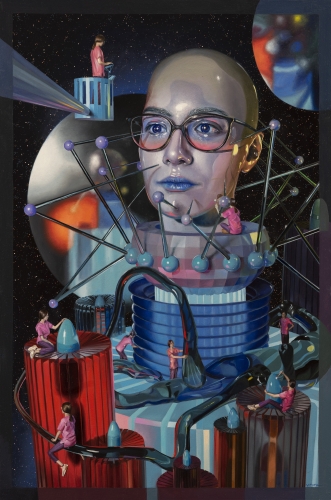

Le pouvoir disciplinaire n'est pas entièrement dominé par la négativité. Il s'articule de manière inhibitrice plutôt que permissive. En raison de sa négativité, le pouvoir disciplinaire ne peut décrire le régime néolibéral, qui brille par sa positivité. La technique de pouvoir propre au néolibéralisme prend une forme subtile, souple, intelligente et échappe à toute visibilité. Le sujet soumis n'est même pas conscient de sa soumission. La toile de la domination lui est complètement cachée. C'est pourquoi il se prétend libre.

Le pouvoir disciplinaire n'est pas entièrement dominé par la négativité. Il s'articule de manière inhibitrice plutôt que permissive. En raison de sa négativité, le pouvoir disciplinaire ne peut décrire le régime néolibéral, qui brille par sa positivité. La technique de pouvoir propre au néolibéralisme prend une forme subtile, souple, intelligente et échappe à toute visibilité. Le sujet soumis n'est même pas conscient de sa soumission. La toile de la domination lui est complètement cachée. C'est pourquoi il se prétend libre.

Faye aspire à ressusciter certaines institutions, dans la mesure où elles incarnent la Tradition. Or, si certaines de ces institutions méritent effectivement d’être rebâties, c’est moins en raison de leur caractère traditionnel que parce qu’elles renforcent le groupe et l’individu et maximisent leur potentiel. Ainsi, éduquer les garçons dans une perspective d’endurcissement est davantage compatible avec leur tempérament masculin que le fait de récompenser leurs émois. Toutefois, l’éducation devrait moins être adaptée au sexe de l’enfant qu’à son caractère : c’est seulement dans la mesure où les filles sont statistiquement plus féminines que les garçons que leur éducation valorise moins le courage physique et davantage ce que les gauchistes appellent l’intelligence “émotionnelle” (qui est par ailleurs corrélée au QI, comme tous les autres types d’intelligence : les individus à faible quotient intellectuel tendent à être moins sensibles et empathiques).

Faye aspire à ressusciter certaines institutions, dans la mesure où elles incarnent la Tradition. Or, si certaines de ces institutions méritent effectivement d’être rebâties, c’est moins en raison de leur caractère traditionnel que parce qu’elles renforcent le groupe et l’individu et maximisent leur potentiel. Ainsi, éduquer les garçons dans une perspective d’endurcissement est davantage compatible avec leur tempérament masculin que le fait de récompenser leurs émois. Toutefois, l’éducation devrait moins être adaptée au sexe de l’enfant qu’à son caractère : c’est seulement dans la mesure où les filles sont statistiquement plus féminines que les garçons que leur éducation valorise moins le courage physique et davantage ce que les gauchistes appellent l’intelligence “émotionnelle” (qui est par ailleurs corrélée au QI, comme tous les autres types d’intelligence : les individus à faible quotient intellectuel tendent à être moins sensibles et empathiques). La droite peut et doit être unifiée sur le plan électoral : partout, il nous faut nous rallier au principal parti de droite nationaliste (en France, le “Rassemblement national”). En revanche, il serait chimérique de croire que l’unité idéologique peut être atteinte : être attiré par une droite transhumaniste est moins une question de raisonnement qu’une question de tempérament. Les personnalités de droite orientées vers le passé seront naturellement portées vers le conservatisme, et celles orientées vers l’avenir (la minorité) embrasseront la droite prométhéenne. Cette dernière manquera toujours de séduire les conservateurs, mais elle peut toutefois devenir un mouvement de pensée influent.

La droite peut et doit être unifiée sur le plan électoral : partout, il nous faut nous rallier au principal parti de droite nationaliste (en France, le “Rassemblement national”). En revanche, il serait chimérique de croire que l’unité idéologique peut être atteinte : être attiré par une droite transhumaniste est moins une question de raisonnement qu’une question de tempérament. Les personnalités de droite orientées vers le passé seront naturellement portées vers le conservatisme, et celles orientées vers l’avenir (la minorité) embrasseront la droite prométhéenne. Cette dernière manquera toujours de séduire les conservateurs, mais elle peut toutefois devenir un mouvement de pensée influent. La liberté individuelle (ce que Faye appelle la “liberté abstraite”) peut même être considérée comme un principe de droite. Ce n’est pas la liberté ni l’égalité qui sont de gauche, mais l’égalitarisme. Si l’égalité juridique est de droite, c’est qu’elle permet une véritable concurrence, facteur de progrès. L’égalité des résultats est de gauche, car elle supprime la concurrence et l’allocation des ressources aux plus talentueux, ce qui est facteur de déclin.

La liberté individuelle (ce que Faye appelle la “liberté abstraite”) peut même être considérée comme un principe de droite. Ce n’est pas la liberté ni l’égalité qui sont de gauche, mais l’égalitarisme. Si l’égalité juridique est de droite, c’est qu’elle permet une véritable concurrence, facteur de progrès. L’égalité des résultats est de gauche, car elle supprime la concurrence et l’allocation des ressources aux plus talentueux, ce qui est facteur de déclin.

Au cœur de l’Occident décadent, vous parlez souvent de « l’individu postmoderne » en le comparant au dernier homme décrit dans Ainsi parlait Zarathoustra. Qu’est-ce que cet «individu postmoderne»?

Au cœur de l’Occident décadent, vous parlez souvent de « l’individu postmoderne » en le comparant au dernier homme décrit dans Ainsi parlait Zarathoustra. Qu’est-ce que cet «individu postmoderne»?

Je commencerai par Goethe. Conversation avec Eckermann (11828) :

Je commencerai par Goethe. Conversation avec Eckermann (11828) : Le savant de glace aura énervé d’autres génies en occident ; on va y revenir. Et à l’heure où nous sommes persécutés, ruinés et animalisés par l’affairisme pharmaceutique, il est bon de rappeler cette phrase de Goethe sur cette invasion pas comme les autres, que le Knock de Jules Romains a magnifiquement révélée en son temps :

Le savant de glace aura énervé d’autres génies en occident ; on va y revenir. Et à l’heure où nous sommes persécutés, ruinés et animalisés par l’affairisme pharmaceutique, il est bon de rappeler cette phrase de Goethe sur cette invasion pas comme les autres, que le Knock de Jules Romains a magnifiquement révélée en son temps : On prépare donc le troupeau à l’abattoir des guerres ou du réchauffement climatique :

On prépare donc le troupeau à l’abattoir des guerres ou du réchauffement climatique : « Au milieu de cela, remarquez une contradiction phénoménale : l'état matériel s'améliore, le progrès intellectuel s'accroît, et les nations au lieu de profiter s'amoindrissent : d'où vient cette contradiction ?

« Au milieu de cela, remarquez une contradiction phénoménale : l'état matériel s'améliore, le progrès intellectuel s'accroît, et les nations au lieu de profiter s'amoindrissent : d'où vient cette contradiction ?