mercredi, 04 mai 2022

Le problème de l'hybris

Le problème de l'hybris

Alexander Bovdunov

https://www.geopolitika.ru/es/article/el-problema-de-la-hibris

Les Grecs anciens considéraient l'ὕβρις (Hýbris) de manière négative et utilisaient ce mot pour parler d'un mixte qui est le produit de l'orgueil, de l'arrogance et de la confiance excessive en soi.

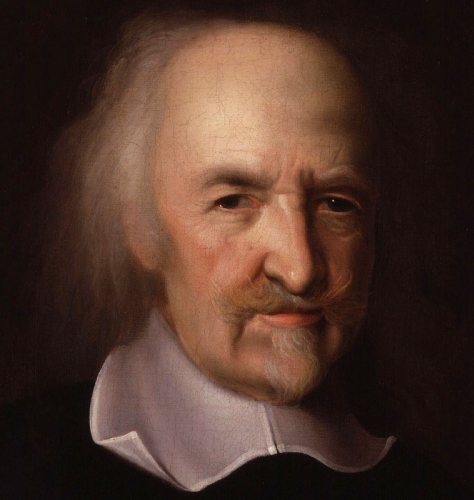

Le politologue réaliste Hans Morgenthau (photo) avait l'habitude de faire remarquer que le concept d'ὕβρις avait une signification assez particulière dans l'Histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Contrairement aux néo-réalistes, les réalistes anglo-saxons proposent de revenir aux penseurs classiques (c'est-à-dire les Grecs) et de retrouver des catégories telles que "équilibre des forces", "puissance" et "anarchie internationale" pour comprendre la réalité.

Le politologue réaliste Hans Morgenthau (photo) avait l'habitude de faire remarquer que le concept d'ὕβρις avait une signification assez particulière dans l'Histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Contrairement aux néo-réalistes, les réalistes anglo-saxons proposent de revenir aux penseurs classiques (c'est-à-dire les Grecs) et de retrouver des catégories telles que "équilibre des forces", "puissance" et "anarchie internationale" pour comprendre la réalité.

Les réalistes soutiennent que l'ὕβρις a été la cause du déclin et de la défaite d'Athènes, car c'est le déclin de la vertu qui a finalement provoqué la chute de cette polis grecque. Selon les réalistes, la maîtrise de soi est l'un des fondements du pouvoir et ne pas la pratiquer ne peut que conduire au désastre. Morgenthau a écrit que "l'arrogance qui apparaît dans les tragédies grecques et chez Shakespeare se retrouve chez des personnages historiques bien connus tels qu'Alexandre, Napoléon et Hitler".

Le succès et l'ivresse du pouvoir conduisent à l'ὕβρις et font que les dirigeants d'un État - et par extension l'État lui-même - finissent par surestimer leur capacité à contrôler le monde entier: c'est l'arrogance qui, dans les tragédies grecques, conduit au désastre. Les Grecs considéraient l'ὕβρις comme une caractéristique des Titans qui conduisait les hommes à la perte de la peripeteia - c'est-à-dire l'épuisement de la fortune - et finalement à la nemesis - le châtiment divin.

Toutefois, ce n'est pas seulement l'équilibre des forces qui assure la stabilité d'un État, mais aussi l'ordre, la loi et le "nomos" (c'est-à-dire la modération). Le manque de retenue et l'arrogance conduisent à l'anomie, et l'anomie ne peut être surmontée sans le rétablissement de l'ordre. On pourrait dire que la tragédie grecque nous aide à comprendre les relations internationales.

Or, la seule superpuissance qui existe aujourd'hui, les États-Unis, a commencé à être détruite par sa propre "arrogance", notamment en raison de son abolition et de sa violation des lois écrites et non écrites du droit international (nomos). Cela a conduit les Américains non seulement à revendiquer et à conquérir de plus en plus de territoires, mais les a également poussés à une confrontation directe avec la Russie et la Chine. Le conflit actuel en Ukraine est une conséquence directe du déclin des États-Unis et est causé par leur propre perte de puissance. Cependant, les tragédies nous rappellent qu'il est possible d'exorciser et de purifier ces maux, en retrouvant le caractère sacré de la loi et en rétablissant l'ordre et la justice, comme le raconte la tragédie d'Antigone de Sophocle: un nouvel ordre naît de la tragédie déclenchée par la "légalité" d'un État corrompu par l'ὕβρις.

Nous pouvons aller plus loin et souligner que le Titanisme ne se caractérise pas seulement par l'excès mais aussi par la défense d'un ordre juridique injuste qui ignore les limites des actions et de la pensée. Si nous voulons contrer ces défauts, nous devons envisager les choses de manière claire et globale, c'est-à-dire au moyen d'une "théorie".

17:05 Publié dans Définitions, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, hybris, réalisme politique, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 14 avril 2022

Le diagnostic du déclin occidental (vu par Spengler)

Le diagnostic du déclin occidental (vu par Spengler)

Il y a cent ans, Spengler publiait son essai monumental "Le déclin de l'Occident". Maintenant, la maison d'édition Aragno publie le deuxième volume de l'ouvrage en traduction italienne. L'occasion de reparler des concepts mis en avant par le philosophe allemand de l'histoire.

par Gennaro Malgieri

Source: https://www.barbadillo.it/103985-la-diagnosi-del-declino-occidentale-vista-da-spengler/

Une admirable description de la décadence des formes organiques, voilà ce qu'offre la fresque d'Oswald Spengler à ses lecteurs dans les pages du deuxième volume du Déclin de l'Occident, publié en 1922, il y a cent ans. Aujourd'hui, ils réapparaissent dans toute leur dramaturgie préconçue. Les "perspectives de l'histoire universelle" dans lesquelles l'auteur s'attarde, avec des références très cultivées, cachées dans les plis du temps des civilisations, sont celles parmi lesquelles, depuis quelques millénaires, nous, héritiers du faustianisme en liquidation, errons, perdus, contemplant parfois avec complaisance notre état de paria. La plante qui a poussé, grandi et s'est développée est en train de mourir. Le morphologue a l'obligation morale de nous sauver de nos illusions. Les civilisations sont des plantes. L'homme est une plante. Son début est sa fin. Avec lui, la Kultur se termine puis renaît, mais la perspective ne nous empêche pas de vivre avec la Zivilisation notre destin extrême.

Les civilisations, comme toutes les formes de vie, appartiennent au "monde organique" et répondent donc à un principe biologique. C'est pourquoi elles sont dotées d'une âme qui les caractérise. Avoir une histoire, cultiver un destin, c'est adhérer aux dictats de l'âme. Dans la période ascendante d'une civilisation (Kultur), les valeurs spirituelles et morales prédominent, donnant un sens à l'existence des êtres qui vivent selon les préceptes de la loi naturelle; l'existence communautaire est organisée en ordres, castes et hiérarchies ; un profond sentiment religieux domine dans le cœur des peuples, imprégnant l'art, la politique, l'économie et la littérature. Lorsque la civilisation vieillit et que son âme se flétrit, elle passe au stade de la "civilisation" (Zivilisation); le principe de la qualité est remplacé par celui de la quantité ; l'artisanat est remplacé par la technologie ; l'envahissement de la massification des goûts et des coutumes écrase les différences ; la ville, évoquant la vie de la campagne et organisée à l'échelle humaine, est remplacée par la mégalopole comme forme extrême de l'indifférentisme, une termitière sans dimension humaine ; les sociétés sont nivelées, l'hédonisme et l'argent sont les seules valeurs reconnues. Ce n'est que lorsque, avec l'avènement de la civilisation", écrit Spengler, "commence la marée basse de tout le monde des formes, que les structures des simples conditions de vie apparaissent nues et dominantes : Les temps viennent où le dicton vulgaire selon lequel "la faim et le sexe" sont les vrais moments de l'existence, cesse d'être ressenti comme une impudeur, les temps où ce n'est pas devenir fort en vue d'une tâche, mais le bonheur du plus grand nombre, le bien-être et le confort, panem et circenses, qui constituent le sens de la vie et où la grande politique cède la place à la politique économique comprise comme une fin en soi".

Des mots qui semblent avoir été écrits en ces temps troublés : ils ont été pensés il y a plus d'un siècle, lorsque Spengler a voulu créer, vers les années 1910, un grand roman historique et s'est retrouvé, transporté par le sentiment de décadence, à décrire ce qui allait inévitablement se produire. L'heure du coucher du soleil est notre heure. Celui qui nous a mis devant ce destin sévère, aussi livide que les couchers de soleil d'hiver, est notre contemporain. Ses avertissements doivent être accueillis avec le sérieux et la préoccupation qu'ils méritent. Le politiquement correct, l'organisation gluante du consensus égalitaire, la culture de l'annulation, l'homologation des coutumes, des vices et de l'absence de vertus, la construction du "dernier homme" voué au happy end et à l'existence de fellah sont autant d'éléments d'un déclin qui ne peut être endigué, tandis que la gloire effrayante du nihilisme se réjouit de nos destins rétrécis.

Le deuxième volume du Déclin - publié quatre ans après le premier, qui a secoué les consciences les plus alertes de l'époque, et réédité il y a quelques années par Nino Aragno (pp. 787, € 40,00) dans son habituel format élégant et son remarquable choix graphique - est la manière la plus solennelle, compte tenu de l'époque, de déclarer un anticonformisme absolu dépourvu de justification. Et Spengler noue l'élémentaire avec le complexe, identifiant les symptômes de la décadence dans le mode de vie de l'Occidental qui a écrit sa fin dans le mode de vie standardisé.

Voici les plus essentiels. La monumentalité des logements et des structures esthétiques, hideuses par définition puisqu'elles sont inspirées par le critère de l'utilité et non de la beauté pour réconforter nos petites âmes corrompues pour la plupart inadaptées à comprendre la grandeur, le pouvoir vulgaire de l'argent comme moteur de la vie bovine que nous menons, l'arrogance du démos inculte qui pousse la modernité jusqu'au sentiment de divertissement de masse nauséabond et terrifiant, sont les éléments qui connotent la fin de la Civilisation, les signes éloquents de la Civilisation.

Le "royaume" dans lequel tout cela se déroule est la ville. C'est le portrait tragique de Spengler qu'il a formulé avec une heureuse et dramatique clairvoyance au début des années 1920, lorsque la deuxième partie du Déclin prenait forme : "Le colosse de pierre appelé 'cosmopolis' se dresse à la fin du cycle de vie de chaque grande civilisation. L'homme de la civilisation, façonné psychiquement par la campagne, devient la proie de sa propre création, la ville ; il est obsédé par sa créature, devient son organe exécutif et finalement sa victime. Cette masse de pierre est la ville absolue. Son image, telle qu'elle se dessine en lignes d'une beauté grandiose dans le monde de lumière de l'œil humain, recueille le sublime symbolisme mortuaire de tout ce qui est définitivement "devenu". L'histoire millénaire du style a finalement transformé la pierre spiritualisée des bâtiments gothiques en la matière désanimée de ce désert démoniaque et saxicole (= qui vit sur le roc, sur les rochers)".

Spengler dit, et nous ne pouvons que le constater, que les maisons qui composent les villes n'ont rien des origines archaïques du style ionique ou baroque, elles ne rappellent pas l'ancienne demeure paysanne, ce ne sont pas des maisons dans lesquelles les dieux peuvent trouver une place, comme sur les petits autels des maisons helléniques et romaines. Ce sont des maisons désacralisées. Les villes sont des agrégations anonymes dans lesquelles on célèbre la frénésie orgiaque d'une vie sans but, comme l'aurait dit le plus grand poète allemand du 20ème siècle, Gottfried Benn, dans ses poèmes déchirants: "Les maisons sont les atomes dont elles sont composées". La deuxième partie du Déclin célèbre le mythe de la Zivilisation faustienne.

Le chapitre intitulé "L'âme de la ville", qui constitue le cœur du livre, propose les tons, les couleurs et les angoisses qui seront rendus célèbres par le chef-d'œuvre de Fritz Lang, Metropolis (1927). À l'arrière-plan se trouve "notre" avenir, le monde romain, dont le faustisme trace inévitablement les contours politiques. La monumentalité et la corruption, la domination de l'argent comme force prépondérante des pouvoirs obscurs du démos, c'est-à-dire les éléments constitutifs du césarisme, se mêlent à une perception de la modernité que l'on pourrait qualifier de psychédélique. Et dans ce tourbillon d'éléments hétérogènes, au centre duquel se prépare la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, l'œil de Spengler voit plus et mieux que ses contemporains. Ses "erreurs", a écrit Ernst Jünger, "sont plus significatives que les vérités de ses adversaires".

De la dissolution des formes organiques aux baraquements. La métaphore de la décadence est complète. Et pour la compléter, elle se déploie dans le déclin de la prolificité, dans la virilité flétrie, dans la fin de la fonction royale et maternelle des femmes, dans le repli de l'amour sur une sexualité dépourvue de séduction et d'érotisme, dans l'existence du guerrier réduit à un militarisme bureaucratique dépourvu d'héroïsme.

Spengler ne néglige aucun aspect du chemin de transformation de la vie associée jusqu'à son déclin.

La deuxième partie du Déclin est l'admirable ascension de l'intelligence dans le vertige de l'histoire de l'homme occidental. Contrairement à la première partie, le "paysage" domine la description morphologique. Et ce qui en ressort sont des joyaux de génie authentique dans la composition et la décomposition des âges jusqu'à nos jours.

Dans des pages à la fois séduisantes et choquantes, comme une tempête nocturne qui nous empêche de dormir, l'œil de Spengler poursuit le tourbillon des éléments constitutifs de la civilisation et, tout étourdi que nous soyons, réussit à nous faire comprendre l'état dans lequel nous nous trouvons. Le char de la civilisation est descendu jusqu'à nous. Les marchandises qu'il transporte sont de peu de valeur. Que se passera-t-il après le naufrage de la dernière illusion, le césarisme ? Spengler répond à cette question par la phrase qui clôt son livre prophétique, tirée des Épîtres à Lucilius de Lucius Anneus Seneca : Ducunt fata volentem, nolentem trahunt (Le destin guide ceux qui veulent être guidés et entraîne ceux qui ne le veulent pas).

On ne peut rien ajouter d'autre, sinon que face à tous les couchers de soleil de nos fragiles existences, la prière reste le dernier acte de l'esprit, tandis que l'intelligence, se tournant vers les pages de Spengler, peut saisir les signes d'un destin qui n'est qu'apparemment indéchiffrable. Ce que l'on ne comprend pas, c'est parce que l'on ne le connaît pas. Oswald Spengler paie sa dette d'homme du vingtième siècle envers l'humanité souffrante dont il fait partie en enlevant les voiles de la réalité qui dissimulent les falsifications de la modernité afin de nous relier au passé, dans la vision cyclique de l'histoire, non pas pour le restaurer, mais pour comprendre l'avenir pour ceux qui l'auront.

@barbadilloit

Gennaro Malgieri

16:51 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oswald spengler, livre, déclin de l'occident, révolution conservatrice, philosophie, philosophie de l'histoire, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 13 avril 2022

Le crépuscule des démocraties libérales

Le crépuscule des démocraties libérales

par Andrea Zhok

Source: https://www.ideeazione.com/il-crepuscolo-delle-liberaldemocrazie/

I. Les démocraties fantastiques et où les trouver

Dans les discussions publiques sur le conflit russo-ukrainien, au-delà des arguments nombreux et souvent confus, la dernière ligne du front mental semble suivre une seule opposition : celle entre "démocraties" et "autocraties". Tous les faits peuvent être vrais ou faux, tous les arguments peuvent être valables ou non, mais en fin de compte, l'essentiel est que, Dieu merci, d'un côté il y a "nous", les démocraties, et de l'autre côté ce que la démocratie n'est pas. D'un côté de l'abîme se trouveraient les "démocraties", identifiables aux démocraties libérales qui se sont développées sous l'aile des États-Unis (Europe occidentale, Canada, Australie, Israël, et peu d'autres), et de l'autre côté se trouveraient les "autocraties", ou "pseudo-démocraties corrompues" (essentiellement impossibles à distinguer des autocraties).

Ce grand projet se nourrit de préjugés tenaces, comme l'idée que les démocraties sont naturellement pacifiques et ne font jamais la guerre - sauf, bien sûr, lorsqu'elles y sont contraintes par les infâmes "non-démocraties". Le motif est aussi vague qu'imperméable, aussi opaque dans ses détails qu'il est ferme dans la foi qu'il insuffle.

Pourtant, lorsque nous examinons les situations en détail, nous découvrons une image curieusement en dents de scie.

Andrea Zhok

Nous pouvons découvrir, par exemple, que dans l'histoire, pourtant brève, des démocraties (qui, à quelques exceptions près, commence après 1945), les conflits entre elles n'ont pas manqué (de la guerre du Cachemire entre le Pakistan et l'Inde, aux guerres de Paquisha et Cenepa entre le Pérou et l'Équateur, en passant par les guerres entre les républiques yougoslaves, jusqu'à la guerre des Six Jours - avec le Liban et Israël gouvernés par des démocraties, etc.)

Et puis, nous pouvons découvrir que la démocratie par excellence, les États-Unis, est curieusement le pays impliqué dans le plus grand nombre de conflits au monde (102 depuis sa naissance, 30 depuis 1945), des conflits, personne n'en doute, auxquels les États-Unis ont été contraints malgré eux par des autocraties malfaisantes et corrompues; et pourtant, il reste singulier qu'aucune de ces autocraties belliqueuses ne puisse, même de loin, rivaliser avec les États-Unis en termes de niveau d'activité guerrière.

Mais en dehors de ces points, qui peuvent être considérés comme des accidents, les véritables questions sont les suivantes : qu'est-ce qui constitue l'essence d'une démocratie ? Et pourquoi une démocratie peut-elle être considérée comme un ordre institutionnel de valeur ?

II. La démocratie : procédure ou idéal ?

Il y a ceux qui pensent que la démocratie est simplement un ensemble de procédures, sans essence fonctionnelle ou idéale. Par exemple, la procédure électorale au suffrage universel serait caractéristique des démocraties. Mais il est clair que la tenue d'élections n'est pas une condition suffisante pour être considéré comme démocratique: après tout, des élections ont également eu lieu sous le fascisme. Et qu'en est-il de la combinaison d'avoir des élections et un système multipartite ? Du moins, si l'on s'en tient à la perception de l'opinion publique occidentale, ces conditions ne semblent pas non plus suffisantes, puisque dans les médias, on entend parler de pays où se tiennent régulièrement des élections multipartites (par exemple, la Russie, le Venezuela et l'Iran) comme d'autocraties, ou du moins de non-démocraties. Mais si c'est le cas, alors nous devrions nous demander un peu plus loin ce qui qualifie réellement un système démocratique comme tel. Quelle est la signification d'une démocratie ? Qu'est-ce qui lui donne de la valeur ?

Le sujet est vaste, controversé et ne peut être traité de manière exhaustive ici, mais je vais essayer de fournir, de manière quelque peu affirmative, quelques traits de base qui dessinent le cœur d'un ordre démocratique authentique.

Je crois qu'une démocratie tire ses mérites fondamentaux de deux cas idéaux, le premier plus explicite, le second un peu moins :

1) L'acceptation d'un pluralisme des besoins. Il est juste que tous les sujets d'un pays - s'ils sont capables de comprendre et de vouloir - aient la possibilité concrète de faire entendre leurs besoins, de les exprimer, et d'avoir une représentation politique capable de les assumer. Cette idée est principalement de nature défensive, et sert à exclure la possibilité que seule une minorité soit en mesure d'imposer politiquement son agenda et de faire valoir ses besoins, au détriment des autres.

2) L'acceptation d'un pluralisme de visions. Deuxièmement, nous pouvons également trouver une idée positive, concernant la dimension fondatrice du "peuple". Une vision du monde et de l'action collective dans le monde tire ses avantages, ses forces et ses vérités du fait qu'elle peut bénéficier d'une pluralité de points de vue, non restreints à une classe, un groupe culturel ou un contexte expérientiel. Si, dans la communication interne d'une démocratie (au sens étymologique du terme "politique"), une synthèse de ces différentes perspectives expérientielles est réalisée, alors, en principe, une vision plus riche et plus authentique du monde peut être obtenue. Cette idée n'est pas simplement défensive, mais donne à la pluralité des perspectives sociales une valeur proactive : la "vérité" sur le monde dont nous faisons l'expérience n'est pas le monopole d'un groupe particulier, mais émerge de la multiplicité des perspectives sociales et expérientielles. Cette dernière idée est plus ambitieuse et part du principe qu'un biais expérientiel tend de toute façon à créer une vision abstraite et limitative du monde, et que cette limitation est intrinsèquement porteuse de problèmes.

Ces deux instances, cependant, représentent en quelque sorte des idéalisations qui nécessitent l'existence de mécanismes capables de transférer ces instances dans la réalité. Il doit donc exister des pratiques sociales, des lois, des coutumes et des institutions capables de transformer le pluralisme des besoins et le pluralisme des visions en représentation et en action collectives.

Le mécanisme électoral n'est que l'un de ces mécanismes, et on peut se demander s'il est le plus important, bien que l'exposition périodique à un système d'évaluation directe soit d'une certaine manière cruciale en tant que méthode de contrôle et de correction par le bas.

Maintenant, la vérité est que le système de pratiques, de lois, de coutumes et d'institutions qui permet aux instances démocratiques susmentionnées de se concrétiser est extrêmement vaste et complexe. En fait, nous avons affaire à un système de conditions, dans lequel le dysfonctionnement grave d'un seul facteur peut suffire à compromettre l'ensemble. Une politique non représentative de la volonté du peuple, un pouvoir judiciaire conditionné par des puissances extérieures, un système économique soumis au chantage, un système médiatique vendu, etc. Tous ces facteurs, et chacun d'entre eux à lui seul, peuvent briser la capacité du système institutionnel à répondre aux instances idéales 1) et 2) ci-dessus.

En revanche, prenons le cas d'un système souvent mentionné comme manifestement antidémocratique, à savoir le système politique chinois. Il n'est pas caractérisé par le multipartisme (bien que des partis autres que le parti communiste aient été récemment autorisés). Toutefois, il s'agit d'une république et non d'une autocratie, car il existe des élections régulières qui peuvent effectivement choisir des candidats alternatifs (les députés du Congrès du peuple, qui peuvent élire des députés du Congrès du peuple à un niveau successivement plus élevé, dans un système ascendant jusqu'au Congrès national du peuple, qui élit le président de l'État). S'agit-il d'une démocratie ? Si nous avons les démocraties occidentales à l'esprit, certainement pas, car il lui manque plusieurs aspects. Cependant, dans une certaine mesure, il s'agit d'un système qui, au moins dans cette phase historique, semble s'accommoder au moins des instances négatives (1) mentionnées ci-dessus : il accueille les besoins et les demandes d'en bas et y répond de manière satisfaisante. Est-ce un heureux accident ? S'agit-il d'une "démocratie sui generis" ?

Si, d'autre part, nous examinons le système politique russe, nous sommes ici confrontés à quelque chose de plus similaire en termes de structure aux systèmes occidentaux, puisque nous avons ici des élections avec plusieurs partis en compétition. Mais ces élections sont-elles équitables ? Ou bien le conditionnement de la liberté de la presse et de l'information est-il déterminant ? Là aussi, il y a eu une amélioration des conditions de vie de la population au cours des vingt dernières années, ainsi que quelques ouvertures limitées en termes de droits, mais avons-nous affaire à une démocratie complète ?

III. Démocraties formelles et oligarchies économiques

Ces modèles (Chine, Russie), que l'on qualifie souvent de non-démocratiques, sont certes différents des démocraties libérales du modèle anglo-saxon, mais cette diversité présente également des aspects intéressants dans une perspective proprement démocratique, au sens des exigences 1) et 2). L'aspect le plus intéressant est une moindre exposition à l'influence de puissances économiques indépendantes, étrangères à la sphère politique.

Ce point, il faut le noter, peut être lu à la fois comme un plus et un moins en termes démocratiques. Certains diront que parmi les composantes sociales dont les intérêts doivent être pris en compte dans une démocratie (personne dans une démocratie ne doit être sans voix), il doit aussi y avoir les intérêts des classes aisées, et que par conséquent les systèmes qui ne sont pas sensibles à ces demandes seraient démocratiquement défectueux.

Ici, cependant, nous nous trouvons près d'un point critique. Nous pouvons prétendre que, dans le monde moderne, les représentants des pouvoirs économiques sont un pouvoir à côté des autres, un corps social à côté des autres : il y aurait des représentants des retraités, des métallurgistes, des agriculteurs directs, des enseignants, des défenseurs des droits des animaux et puis aussi des fonds d'investissement internationaux, comme un groupe de pression à côté des autres. Seulement, il s'agit, bien sûr, d'une fraude pieuse. Dans le monde d'aujourd'hui, suite à l'évolution du système capitaliste moderne, le pouvoir de loin le plus influent et le plus omnivore est représenté par les grands détenteurs de capitaux, qui, lorsqu'ils agissent dans l'intérêt de leur classe, exercent un pouvoir qui ne peut être limité par aucune autre composante sociale. Pour cette raison, c'est-à-dire en raison du rôle anormal en termes de pouvoir que peut exercer le capital aujourd'hui, il peut arriver que des formats institutionnels moins "démocratiquement réceptifs" dans des pays à la "démocratie imparfaite" offrent une plus grande résistance aux demandes du capital que dans des pays plus démocratiques sur le papier.

Ce point doit être bien compris, car il est en effet très délicat.

D'une part, le fait que les démocraties, en l'absence d'une surveillance robuste et de correctifs forts, peuvent rapidement dégénérer en ploutocraties, c'est-à-dire en règne de facto d'élites économiques étroites, ne fait aucun doute. Il s'agit d'une tendance structurelle que seuls les aveugles ou les hypocrites peuvent nier. D'autre part, cela ne signifie pas en soi que les systèmes qui se présentent comme potentiellement "résistants à la pression ploutocratique" le sont réellement, ni qu'ils sont effectivement capables de promouvoir un agenda d'intérêts proches du peuple (le cas historique du fascisme italien, inventeur de l'expression "démoplutocratie", reste là comme un avertissement).

Dans cette phase historique, le problème vu du point de vue d'une démocratie libérale occidentale n'est pas d'idéaliser d'autres systèmes ou d'imiter d'autres modèles, qui se montrent peut-être à ce moment-là capables de servir les intérêts de leur propre peuple. Pour tout dire, on peut affirmer que le système institutionnel chinois de ces dernières décennies gagne en crédit pour sa capacité à améliorer, non seulement sur le plan économique, la condition de son immense population. Mais il s'agit d'un système qui a évolué sur des bases culturelles et historiques très spécifiques, qui ne peuvent être reproduites ou transférées. Il est donc approprié de l'étudier, il est juste de le respecter dans sa diversité, mais nous devons également éviter les idéalisations ou les improbables "transferts de modèles".

L'importance historique de l'existence d'une pluralité de modèles est à la fois géopolitique et culturelle. Sur le plan géopolitique, le pluralisme multipolaire peut limiter les tentations impériales d'un seul agent historique : avec toutes les limites de l'URSS, sa simple existence après la Seconde Guerre mondiale a produit de plus grands espaces d'opportunités en Occident, grâce au stimulus fourni par l'existence d'un modèle social alternatif auquel se comparer. La multipolarité est une sorte de "démocratie entre les nations", et permet d'obtenir au niveau des communautés historiques les mêmes effets que ceux qui sont idéalement promus en interne par une démocratie : l'acceptation d'une pluralité de besoins et d'une pluralité de visions.

IV. Options crépusculaires

Le problème auquel nous sommes maintenant confrontés, avec une urgence et une gravité terribles, est que le système des démocraties libérales occidentales montre des signes clairs d'avoir atteint un point de non-retour. Après cinquante ans d'involution néolibérale, le bloc des démocraties libérales occidentales est dans un état de faillite démocratique avancée. Après la crise de 2008, et de plus en plus, nous avons assisté à un alignement des intérêts des grandes puissances financières, un alignement dépendant de la perception d'une crise naissante qui fera époque et qui impliquera tout le monde, y compris les représentants du grand capital.

Des choses connues depuis longtemps, mais dont la prise de conscience avait jusqu'alors été tenue à l'écart de la conscience opérationnelle, se présentent désormais comme des évidences qui ne peuvent plus être contournées par les grands acteurs économiques.

Il est bien connu que le système économique capitaliste issu de la révolution industrielle a besoin de s'étendre, de s'agrandir et de croître indéfiniment afin de répondre aux attentes qu'il génère (et qui le maintiennent en vie). Il est également bien connu qu'un système de croissance infinie est autodestructeur à long terme : il est destructeur pour l'environnement pour des raisons logiques, mais bien avant d'atteindre des crises environnementales définitives, il semble être entré en crise au niveau politique, car la surextension du système de production mondial l'a rendu de plus en plus fragile. L'arrêt du processus de mondialisation, dont on parle en ce moment, n'est pas un événement parmi d'autres, mais représente le blocage de la principale direction de croissance de ces dernières décennies. Et le blocage de la phase d'expansion pour ce système est équivalent au début d'un effondrement/changement de système.

Les lecteurs de Marx, en entendant évoquer l'idée d'un effondrement systémique, pourraient bien lui souhaiter bonne chance : après tout, la prophétie sur la non-durabilité du capitalisme a une tradition riche et prolifique. Malheureusement, l'idée que le renversement du capitalisme devrait déboucher sur un système idéalement égalitaire, un viatique pour la réalisation du potentiel humain, est longtemps apparue comme une perspective souffrant d'une mécanique peu crédible.

La situation qui se dessine aux yeux des acteurs économiques internationaux les plus attentifs et les plus puissants est plutôt la suivante. Face à une promesse de croissance de plus en plus instable et incertaine, il n'y a essentiellement que deux directions possibles, que nous pourrions appeler les options : a) "cataclysmique" et b) "néo-féodale".

a) Les processus dégénératifs déclenchés par les crises naissantes peuvent aboutir à une grande destruction des ressources (comme ce fut le cas la dernière fois, lors de la Seconde Guerre mondiale), une destruction telle qu'elle contraint le système à se rétrécir, tant sur le plan économique que démographique, ouvrant ainsi la voie à une réédition de la perspective traditionnelle, à un nouveau cycle identique aux précédents, où la croissance est la solution invoquée à tous les maux (chômage, dette publique, etc.). Il est difficile de dire si quelqu'un poursuit effectivement activement une telle voie, mais il est probable qu'au sommet de la pyramide alimentaire actuelle, cette perspective est perçue comme une possibilité à accepter sans tapage particulier, comme une option intéressante et non malvenue.

b) En l'absence d'événements cataclysmiques, l'autre voie ouverte aux grands détenteurs de capitaux est la consolidation de leur pouvoir économique dans des formes de pouvoir moins mobiles que le pouvoir financier, moins dépendantes des vicissitudes du marché. Le pouvoir économique aspire désormais à passer de plus en plus d'une forme liquide à une forme "solide", que ce soit sous forme de propriété territoriale ou immobilière, ou sous forme de pouvoir politique direct ou (ce qui revient au même) médiatique. Cette option, un peu comme celle qui s'est produite à la chute de l'Empire romain, devrait permettre aux grands détenteurs de capitaux de se transformer directement en autorités ultimes, en une sorte de nouvelle aristocratie, un nouveau féodalisme, mais sans investiture spirituelle.

Toutefois, ce double scénario peut également prendre la forme d'oscillations entre des mises en œuvre partielles de ces options. Il est fort probable que, comme c'est le cas pour les sujets habitués à "différencier les portefeuilles" afin de réduire les risques, au sommet, les deux options (a) et (b) sont envisagées en parallèle, pesées et préparées simultanément. C'est là un trait typique de la rationalité capitaliste et spécifiquement néolibérale : on ne se fixe jamais sur une perspective unique, qui en tant que telle est toujours contingente et renonçable : ce qui compte, c'est la configuration créée par l'oscillation entre les différentes options, à condition que cette oscillation permette de rester en position de prééminence. Ainsi, il est possible que le résultat de cette double option soit une oscillation entre deux versions partielles : des destructions plus circonscrites d'un cataclysme mondial, combinées à des appropriations plus circonscrites du pouvoir politique et médiatique d'un saut systémique dans un nouveau féodalisme postmoderne.

Cette troisième option est la plus probable et la plus insidieuse, car elle peut prolonger une agonie sociopolitique sans fin pendant des décennies, effaçant progressivement le souvenir d'un monde alternatif dans la population. La phase dans laquelle nous nous trouvons est celle de l'accélération de ces processus. Les médias des démocraties libérales sont déjà presque à l'unisson sur toutes les questions clés, créant des agendas de "questions du jour" avec leurs interprétations obligatoires. Il est ici important de réaliser que dans les systèmes de masse et d'extension tels que les modernes, il n'est jamais important d'avoir un contrôle à 100% du champ. La survie des instances et des voix minoritaires, fragilisées et dépourvues de capitaux pour les soutenir, n'est ni un risque ni une entrave. Un contrôle à 100% n'est souhaitable que dans les formes où la dimension politique est prioritaire, où une opinion minoritaire peut gagner les esprits et devenir l'opinion majoritaire. Mais si la politique est en fait déjà détenue par des forces extra-politiques, telles que les structures de financement ou le soutien des médias, une dissidence marginale peut être tolérée (du moins jusqu'à ce qu'elle devienne dangereuse).

Les démocraties libérales occidentales, qui jouent aujourd'hui le rôle du chevalier de l'idéal offensé par la brutalité autocratique, sont en vérité depuis longtemps des théâtres fragiles dans lesquels la démocratie est une suggestion et, pour certains, une nostalgie, avec peu ou rien de réel derrière elle. Avec la politique et les médias déjà massivement soumis au chantage - ou à la solde - nos démocraties fantasment sur la représentation d'un monde qui n'existe plus, s'il a jamais existé.

Par rapport aux systèmes qui n'ont jamais prétendu être pleinement démocratiques, nos systèmes ont un problème supplémentaire : ils ne sont pas le moins du monde conscients d'eux-mêmes, de leurs propres limites et donc aussi du danger qu'ils courent. Les démocraties libérales occidentales sont habituées à être cette partie du monde qui a traité le reste de la planète comme son propre pied-à-terre au cours des deux derniers siècles ; à partir de cette attitude de supériorité et de suffisance, les citoyens des nations occidentales sont incapables de se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, ils sont incapables de se représenter sauf sous la forme de leur propre autoreprésentation idéale (souvent cinématographique), ils ne peuvent même pas imaginer que des formes de vie et de gouvernement autres que les leurs puissent exister.

L'Occident se retranche, comme un dernier bastion, derrière des bribes de sagesse commune, comme le célèbre aphorisme de Churchill : "La démocratie est la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes les autres qui ont été essayées jusqu'à présent. Cette brillante boutade, maintes fois répétée, intègre le geste consolateur de penser que, oui, nous avons peut-être beaucoup de défauts, mais une fois que nous leur avons rendu un hommage formel, nous n'avons plus à nous en préoccuper, car nous sommes toujours, sans comparaison, ce que l'histoire humaine a produit de mieux.

Les Romains ont dû se répéter quelque chose comme ça jusqu'à la veille du jour où les Wisigoths d'Alaric ont mis Rome à sac.

22:26 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocraties libérales, actualité, théorie politique, andrea zhok, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 12 avril 2022

Défense de la méthode scolastique : le meilleur outil pour apprendre à "bien penser"

Défense de la méthode scolastique: le meilleur outil pour apprendre à "bien penser"

José Antonio Bielsa Arbiol

Le grand problème de la pédagogie de notre temps est son incapacité à se renouveler de manière cohérente, c'est-à-dire à le faire en fonction des exigences qu'une réalité complexe requiert, ou devrait requérir. L'échec du système éducatif espagnol, biaisé dans sa méthodologie et sectaire dans ses programmes, se reflète dans ce bilan: jour après jour, de plus en plus de jeunes terminent leurs études réglementées sans avoir atteint un niveau minimal de compréhension de l'écrit, et encore moins la simple articulation des idées selon un ordre rationnel, c'est-à-dire logique. L'hyper-fragmentation des récits qui répudient la vie nue, une tendance malsaine à aplatir les solides normes de compréhension d'antan, fait de la perception du monde une expérience douloureuse, voire malsaine, face au maelström de saleté et de laideur qui sont monnaie courante sur le marché postmoderne.

La grande réussite des technocrates de l'Ordre nouveau n'est autre que "la destruction progressive de l'esprit des personnes instruites". Face à la crise des valeurs qui traverse et secoue l'Occident, nous devrions sérieusement nous demander si les meilleures solutions ne consistent pas à revenir aux modèles cognitifs d'il y a trente ans. Dans le cas de l'Espagne, la désastreuse LOGSE a donné le coup de grâce à un système qui, jusqu'alors, était pour le moins efficace pour les besoins de la vie ordinaire. Aujourd'hui, cependant, le système ne parvient plus, tout au plus, qu'à "produire" des inadaptés sociaux et autres excroissances qui ne peuvent être assimilés dans un système éducatif traditionnel.

Face à tous ces fiascos et ces désertions, les grands maîtres de la pensée médiévale nous proposent des solutions, toutes plus solides les unes que les autres, pour nous sortir de l'impasse (il ne serait pas déraisonnable de se tourner à nouveau vers la Silicon Valley, quartier général où l'élite mondiale du savoir met en pratique les méthodes d'apprentissage les plus conservatrices pour ses élus...). Il est urgent, en somme, d'abolir l'empire des "images" a-signifiantes et de réhabiliter au plus vite la MÉTHODE SCOLASTIQUE : Elle seule peut nous protéger de la farce pédagogique actuelle, qui rend impossible aux nouvelles générations l'exercice de la simple pensée ; en effet, la devise de la méthode scolastique affirmait que "la pensée est un métier dont les lois sont minutieusement fixées".

Pour arriver à cette affirmation, la Méthode part du principe que la philosophie est une science fondée sur son propre langage, et que la connaissance repose sur la démonstration: il faut connaître les lois de la discussion et de l'inférence, et savoir les appliquer à la réalité, afin qu'elles ne restent pas de simples mots d'esprit. A l'heure de la dissolution paranoïaque-narcissique, du relativisme grossier et du personnalisme inerte, la Méthode Scolastique propose une sorte de gymnastique intellectuelle rigoureuse en classe; pour systématiser ce plan d'étude, la Méthode consolide la compréhension de la Réalité au moyen de l'appréhension du Langage (comme nous le savons : l'homme est homme en tant qu'animal de langage) ; l'utilisation correcte de la Méthode dans le système Scolastique présuppose au moins trois phases, à savoir :

- I) la Lectio ou lecture du texte par l'enseignant, lecture qui comporte trois niveaux : a) le niveau grammatical ; b) l'explication du sens du texte ; et c) l'approfondissement du sens du texte ;

- II) la Disputatio ou discussion, qui permet d'aller au-delà de la première compréhension du texte, en signalant de nouveaux problèmes (qui sont également discutés) ; et

- III) la Determinatio : à la fin de la discussion, l'enseignant fournit sa solution.

(Nous laisserons de côté les disputationes de quodlibet, des disputationes publiques tenues deux ou trois fois par an).

Par son énorme richesse et ses perfections intrinsèques, la méthode scolastique a marqué l'âge d'or de la pensée occidentale, et a apporté avec elle de grands progrès tant dans l'ordre cognitif que dans les domaines de la logique et de la philosophie du langage.

Le meilleur de l'Europe, lorsqu'elle s'appelait "chrétienté", provenait de l'intégration parfaite de la Raison et de la Foi. Antithèse pure et douloureuse de notre funeste présent, dirigé par des sophistes éphémères, ennemis jurés du christianisme et de l'exercice droit, précis et équanime de la "bien-pensance".

Le livre Cristocentrismo : La imperecedera doctrina escolástica (Letras Inquietas, 2022) est disponible sur Amazon :

21:55 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, livre, scholastique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 10 avril 2022

L'homme habite géopolitiquement la Terre

L'homme habite géopolitiquement la Terre

par Gennaro Scala

Source : Gennaro Scala & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/geo-politicamente-abita-l-uomo

Le livre en question est une réflexion "métapolitique" sur la géopolitique, c'est-à-dire qu'il dépasse les questions spécifiques que traite cette discipline pour s'interroger sur le "pourquoi", sur les questions fondamentales dont découlent les questions géopolitiques et politiques tout court. Pourquoi s'occuper de géo-politique ? D'un point de vue immédiat, chaque État ne peut ignorer les questions géopolitiques, sous peine de graves conséquences. Un certain niveau de connaissances géopolitiques, c'est-à-dire des relations entre les États, est nécessaire à la classe politique de chaque État. Cependant, tous les États n'en ont pas besoin et ne peuvent pas l'utiliser de la même manière, cela dépend de la capacité d'action, qui dépend à son tour de la puissance d'un État. Un État qui est totalement subordonné aux politiques internationales d'un autre État, et il en existe, il faut le savoir, n'a guère besoin de connaissances géopolitiques puisque la décision sur les politiques internationales sera dictée par d'autres. Mais ce peu ne signifie pas zéro, un certain degré de connaissances géopolitiques est toujours nécessaire, une marge de manœuvre subsiste toujours, même si elle est devenue beaucoup plus étroite que la "souveraineté limitée" dont a bénéficié l'Italie de l'après-guerre jusqu'à l'effondrement de l'URSS. Mais si c'est le niveau immédiat d'où découle le besoin de connaissances géopolitiques, on ne peut s'y arrêter, sinon nous aurions une géopolitique purement nationaliste.

Le livre en question est une réflexion "métapolitique" sur la géopolitique, c'est-à-dire qu'il dépasse les questions spécifiques que traite cette discipline pour s'interroger sur le "pourquoi", sur les questions fondamentales dont découlent les questions géopolitiques et politiques tout court. Pourquoi s'occuper de géo-politique ? D'un point de vue immédiat, chaque État ne peut ignorer les questions géopolitiques, sous peine de graves conséquences. Un certain niveau de connaissances géopolitiques, c'est-à-dire des relations entre les États, est nécessaire à la classe politique de chaque État. Cependant, tous les États n'en ont pas besoin et ne peuvent pas l'utiliser de la même manière, cela dépend de la capacité d'action, qui dépend à son tour de la puissance d'un État. Un État qui est totalement subordonné aux politiques internationales d'un autre État, et il en existe, il faut le savoir, n'a guère besoin de connaissances géopolitiques puisque la décision sur les politiques internationales sera dictée par d'autres. Mais ce peu ne signifie pas zéro, un certain degré de connaissances géopolitiques est toujours nécessaire, une marge de manœuvre subsiste toujours, même si elle est devenue beaucoup plus étroite que la "souveraineté limitée" dont a bénéficié l'Italie de l'après-guerre jusqu'à l'effondrement de l'URSS. Mais si c'est le niveau immédiat d'où découle le besoin de connaissances géopolitiques, on ne peut s'y arrêter, sinon nous aurions une géopolitique purement nationaliste.

Ce n'est pas le cas de Fabio Falchi pour qui la géopolitique découle de notre "être au monde" et d'une certaine manière d'"habiter la terre". En tant que mortels, nous habitons "poétiquement" la terre, le mot étant la "maison de l'être" et concernant donc notre être chez nous dans le monde, mais nous sommes des êtres situés entre le ciel et la terre, donc le poétique présuppose l'impoétique, autant l'homme habite poétiquement la terre, autant il l'habite géo-politiquement. Ce "poétique vs. impoétique" se traduit philosophiquement dans l'opposition "Heidegger vs. Schmitt" (chapitre II), Schmitt venant rappeler que l'occupation de la terre par l'homme se fait à partir d'une partition, et la géopolitique s'en occupe, mais c'est donner la prévalence à "l'être-contre-les-autres". En jouant dialectiquement Heidegger contre Schmitt et vice versa, cependant, la priorité "ontologique" de "l'être-avec-les-autres" est rétablie (p.52), tout en reconnaissant l'être contre une possibilité toujours présente dans les relations humaines.

Fabio Falchi veut retrouver l'opposition terre-mer de Schmitt, tout en rejetant, avec Heidegger, l'opposition ami-ennemi comme opposition ultime, ontologique, fondatrice de la politique. Je pense plutôt qu'il s'agit d'un mythe taillé dans le conflit Allemagne-Angleterre, l'histoire n'est pas marquée par cette éternelle opposition entre les puissances terrestres et maritimes (à ces dernières s'ajoutent, avec la technologie moderne, des puissances qui s'appuient sur le contrôle du ciel), cette opposition ne s'applique guère à l'histoire ancienne, comme le reconnaît aussi Falchi, et même avec la "révolution spatiale" qui a eu lieu avec la découverte des Amériques et la navigation sur l'ensemble du globe, elle ne devient pas plus valable. Le problème est plutôt de surmonter le mondialisme, le rêve de domination mondiale, qui est né de l'expansion mondiale des puissances européennes. L'Allemagne du siècle dernier était certes une puissance qui s'appuyait davantage sur des forces terrestres, mais elle a hérité du rêve de la domination mondiale anglo-saxonne, qu'elle a finalement voulu réaliser "par voie terrestre" par l'invasion de la Russie, pour laquelle elle s'est inspirée de la "conquête de l'Ouest".

Ainsi, s'il est juste de rétablir le fondement universaliste de l'appartenance humaine commune, tout en reconnaissant que c'est précisément le fait d'être ensemble qui peut aboutir à être contre, ou à la possibilité toujours présente d'un conflit, comment l'appartenance commune peut-elle prévaloir sur la tendance également inhérente au conflit ? Ce qui, traduit en termes géopolitiques universels, signifie pour moi aujourd'hui: comment éviter le choc des civilisations ? À cette fin, il est notamment essentiel de rétablir le sens de la limitation humaine par rapport à la volonté illimitée de puissance qui a donné naissance à la technologie. Et à cet égard, Heidegger est si utile, étant parmi ceux qui se sont le plus concentrés sur le problème, si trompeur car la différence ontologique et l'oubli de l'être sont à mon avis de mauvaises réponses. Le concept de différence ontologique de Heidegger est celui qu'il faut le plus dépasser; il crée une fracture entre l'être et le devenir, reproduisant les anciens dualismes. Identifier l'être à tout ce qui n'est pas l'être signifie une dé-substantiation de l'Être, qui est au contraire ce qu'il y a de plus réel, c'est l'ens realissimus. Pensé à travers la différence ontologique, l'être est la non-entité, la ni-entité. Identité donc de l'être et du néant. Et nous revenons ici au célèbre début de la Science de la Logique, d'où partent les réflexions de Heidegger. Il y aurait un discours à faire sur la nature problématique de la dialectique hégélienne que nous ne pouvons pas faire ici, sur lequel Enrico Berti a écrit des pages fondamentales. Certes, l'être ne peut être réduit à une entité déterminée, mais c'est ce que nous faisons dans la mesure où nous parlons de l'être avec l'article déterminatif.

L'être ne peut être oublié car, en tant qu'êtres humains limités, nous ne pouvons pas l'embrasser, mais ce que nous ne pouvons pas oublier, c'est que notre connaissance de la nature, et notre capacité à connaître et à contrôler certains phénomènes naturels, est toujours petite comparée à la puissance infinie de la Nature qui nous a engendrés. L'Être est le monde infini qui a également engendré l'homme; il ne peut être embrassé par un être fini tel que l'être humain, mais seulement pensé comme un au-delà. Nous n'approchons l'être qu'à travers l'être de manière finie et déterminée, mais il s'agit toujours d'une réduction, car, et c'est l'une des acquisitions les plus importantes de la science moderne, même le grain de sable a des déterminations infinies si on l'analyse en profondeur. Réfléchir sur l'être, c'est réfléchir sur les limites de la connaissance humaine, mais aussi sur le caractère merveilleux de cette connaissance. Que serait un monde s'il ne présentait pas plus de défis et de mystères à l'homme?

Fabio Falchi conclut son ouvrage en rappelant que le rétablissement du sens de l'émerveillement envers la Physis est fondamental face à un appareil technocratique qui voudrait réduire le monde à quelque chose d'entièrement manipulable et contrôlable. Une "question métaphysique" que la pensée faible (pensiero debole) d'un Vattimo voudrait plutôt effacer, montrant une convergence fondamentale avec la pensée néo-libérale à laquelle il dit vouloir s'opposer. Cacciari saisit entre autres un point crucial lorsqu'il rappelle le double sens du terme grec Thauma, qui désigne un rapport au monde dans lequel la terreur et l'émerveillement ont la même origine. D'autre part, Heidegger (et Severino lui-même) n'a privilégié que l'aspect de l'angoisse inhérente à la finitude de l'être humain, qui est "in-éradicable", mais c'est précisément cela qui peut être transformé en émerveillement devant le monde, qui transforme le court voyage de la vie en quelque chose qui a un sens et une valeur.

Cependant, si nous devons rétablir l'idée de la subordination inévitable de l'être humain à la Nature, nous ne pouvons pas rétablir le "sens du sacré" des anciens, qui découlait du sens naturel, pour ainsi dire, de la subordination de l'être humain à la Nature. L'être humain s'est libéré de sa dépendance à l'égard de certains phénomènes naturels, ce qui a été un chemin positif et, dans l'ensemble, obligatoire, puisque l'"animal nu" appelé homme, qui n'a pas de griffes pour se défendre ni de membres rapides pour courir, a dû développer la technologie. Cette voie a toutefois abouti à la domination de la Technique, qui est une forme d'hybris, l'illusion de pouvoir contrôler et manipuler le monde à volonté. Dans cette voie, le sentiment de subordination de l'être humain à la Nature doit être reconstitué sur une nouvelle base.

Établir une relation adéquate avec la transcendance de la Nature, avec l'Être, avec Dieu, ou quelle que soit la façon dont on souhaite désigner le monde infini qui nous a engendrés, est également fondamental pour la géopolitique. Car établir une relation adéquate avec la transcendance signifie rétablir le sens de la limite pour l'être humain. En termes géopolitiques, cela signifie une inversion de l'absurdité du projet occidental de contrôle total des êtres humains sur la Terre. Il y a des limites à ne pas franchir, et celles-ci devraient être les nouveaux Hercules de demain, qui ne sont plus géographiques mais politiques.

Une limite à ne pas franchir au-delà de laquelle il existe un risque de déclencher un conflit de civilisations, qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Il convient de rappeler l'extraordinaire pertinence du Canto XXVI de Dante, qui commence par la condamnation de l'impérialisme de Florence qui "per mare e per terra batte l'ale", son désir d'expansion sans limites. Dans "l'in-éliminabilité" de la dimension conflictuelle, qui est une dimension in-éliminable de l'habitation de la terre, comme le souligne à juste titre Falchi, se révèle à mon avis la subordination de l'être humain à la nature. C'est la même conclusion à laquelle Tolstoï est parvenu lorsqu'il a voulu raconter "la guerre et la paix". Cela ne signifie pas que le conflit est inévitable, cela signifie que le conflit doit être "façonné" (pour utiliser la terminologie de Tolstoï), il doit être régi et orienté vers des formes qui ne sont pas destructrices pour tous les prétendants.

Je considère que celui de Fabio Falchi est un travail de réflexion méritoire et assez rare dans le panorama intellectuel italien asphyxié, pour la profondeur et l'ampleur des vues, sur les fondements de la (géo)politique, cependant, un effort devrait être fait pour surmonter ce bloc de la culture européenne, dont parle Pierluigi Fagan, selon lequel "la philosophie occidentale pratique, sa politique et son éthique sont arrêtées au 19ème siècle". En effet, nous ballottons entre Heidegger, Nietzsche et Marx, souvent dans un mélange de ceux-ci. La philosophie italienne d'après-guerre a fait des pas en avant qu'il faut valoriser par rapport à la philosophie allemande, je pense à la critique de Heidegger par Severini, mais aussi à la critique de la dialectique par Enrico Berti. Heidegger a été "sacralisé" par une certaine intellectualité européenne, surtout de gauche, comme l'écrit Dominique Janicaud dans Heidegger en France, car "la destruction de la métaphysique" correspondait à la nécessité de se débarrasser des "récits" progressistes, une opération certes nécessaire mais qui a ensuite conduit à une adhésion nihiliste aux valeurs fondamentales du néolibéralisme, même si elle était ensuite assaisonnée d'un anarchisme inoffensif, comme l'observe Fabio Falchi à propos de Vattimo. Je ne connais pas suffisamment la philosophie de Vattimo, je ne peux donc exprimer qu'un jugement consciemment sommaire, mais je peux dire qu'en première lecture, le "nihilisme libérateur" de Vattimo ne me convainc pas du tout. Je ne crois pas que "ce qui rend libre est vrai", mais plutôt que la communauté ne peut être fondée que sur une base de vérité. La vérité n'est pas l'imposition du discours dominant. Une formulation qui n'échappe pas à l'objection classique du relativisme, puisqu'elle aussi voudrait être une vérité. Heidegger doit être "dépassé", selon le sens hégélien du terme, sinon notre critique de ses élèves "gauchistes" est nécessairement faible. Le concept de vérité de Vattimo doit être rejeté.

Le problème est que cette faiblesse envers un certain nihilisme découle d'un problème précis qui est un vide difficilement surmontable. Heidegger a pensé et agi du point de vue de la défense de la civilisation européenne, pour laquelle il a pensé utiliser le nihilisme produit par la décadence de cette même civilisation, un court-circuit qui l'a conduit à rejoindre le nazisme, qui a fonctionné comme un accélérateur de la décadence européenne. Pour nous, cependant, cet effondrement est déjà un fait accompli, en effet il n'y a plus rien à défendre, seulement les décombres. Bien que cette question ne soit pas mentionnée dans le livre, je sais bien, connaissant un peu la pensée de l'auteur, qu'elle est en arrière-plan. Il n'est pas mentionné parce qu'il ne s'agit pas d'un problème soluble, mais il reste un problème classé sans être surmonté. La "racine terrestre" ne peut se trouver que dans sa propre culture. Notre culture d'appartenance aurait dû être cette civilisation européenne dans laquelle s'inscrit l'État-nation individuel. Cependant, elle s'est effondrée avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale, nous laissant dans l'étrange hybride qu'est la "civilisation occidentale", un non-lieu destiné à se dissoudre. Mais si nous ne pouvons pas penser dans la perspective d'une appartenance à la civilisation européenne, quand bien même cette appartenance n'épuiserait pas ou ne serait pas l'horizon ultime de notre " être au monde ", nous pouvons penser dans la perspective d'une renaissance, dans la conviction d'une renaissance, puisque la civilisation est ce qui renaît toujours des germes laissés par la précédente. Même si cette renaissance ne signifie pas que la civilisation européenne renaîtra comme avant. Je me rends compte qu'il s'agit d'une solution idéale au problème, appartenir à une véritable civilisation est autre chose, mais je ne pense pas que nous puissions faire mieux pour le moment. Je pense donc que l'approche à dominante universaliste du livre est fondée, nous ne pouvons traiter que des "problèmes universels" sachant qu'ils restent déconnectés de l'ancrage à une véritable civilisation. Cet universalisme dans lequel l'intellectualité italienne a déjà dû se confiner en d'autres occasions, comme Gramsci l'a déjà noté. Mais je crois que préserver la perspective de la renaissance nous permet de considérer les problèmes nationaux en perspective, en ayant une direction, dans la collation d'un potentiel futur grand espace européen qui est le sujet et non seulement l'objet de la politique des autres "grands espaces" existant actuellement sur Terre.

10:40 Publié dans Géopolitique, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : géopolitique, philosophie, martin heidegger, terre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 07 avril 2022

La philosophie avant la philosophie: une étude innovante de Luca Grecchi

La philosophie avant la philosophie: une étude innovante de Luca Grecchi

Giovanni Sessa

Source: https://www.paginefilosofali.it/la-filosofia-prima-della-filosofia-uno-studio-innovativo-di-luca-grecchi-giovanni-sessa/

Les historiens de l'antiquité et les philologues débattent des origines de la philosophie depuis des siècles. Par convention, la plupart des auteurs pensent que cette forme de pensée, qui a caractérisé le cours historique de l'homme européen jusqu'à aujourd'hui, est née avec les présocratiques au sixième siècle avant J.-C., dans les colonies ioniennes d'Asie mineure. À partir des années 1970, l'enseignement de Giorgio Colli s'est orienté vers des époques plus archaïques, puisque l'éminent spécialiste de la sagesse grecque affirmait que la philosophie était née en continuité avec le mythe, et non en opposition avec lui. Une étude de Luca Grecchi est récemment parue dans le catalogue de la maison d'édition Scholé, productrice d'une innovation importante à ce sujet. Nous nous référons à La filosofia prima della filosofia. Creta, XX secolo a.C., Magna Grecia, VIII secolo a.C. (pp. 198, euro 22.00). Le volume est précédé d'une introduction de l'archéologue Daniela Lefèvre-Novaro. L'auteur, maître de conférences à l'Université de Milan-Bicocca, a déjà publié plusieurs ouvrages sur le sujet.

Dans ces pages, il part de l'hypothèse aristotélicienne selon laquelle ce qui est en acte doit avoir été préalablement en puissance. Or, si tous les exégètes s'accordent à rapporter qu'il est possible de parler d'actualisation de la philosophie, à partir du sixième siècle avant J.-C., il est nécessaire de pousser l'investigation jusqu'aux siècles précédents pour identifier le terrain "potentiel" d'où aurait surgi la philosophie. Grecchi pose cette définition de la philosophie comme fil rouge de son propre travail exégétique : "une connaissance visant à la recherche de la vérité du tout, caractérisée par la méthode dialectique, ayant comme fondement de sens et de valeur l'homme compris dans son universalité" (p. 13). La philosophie traite de deux contenus, négligés par les sciences, la vérité et le bien : c'est une discipline qui exige une praxis capable de renverser dans une action vertueuse les acquisitions du niveau théorique. Telle était donc la philosophie dans le monde antique : "Il ne peut être accidentel [...] que la philosophia se soit formée dans la Grèce antique" (p. 17) et non en Orient, où le prérequis politique et social d'un tel développement, la polis, faisait défaut.

En utilisant une approche multidisciplinaire, dans laquelle un rôle important est attribué aux données archéologiques, Grecchi s'emploie à démontrer que le processus d'incubation de la graine philosophique peut être daté d'une époque très ancienne "et dans un lieu inattendu, à savoir au vingtième siècle avant J.-C. en Crète. Cet enracinement a influencé, de manière décisive, l'ensemble de la culture grecque jusqu'à l'époque classique" (p. 16). Et si la polis était le milieu qui permettait à la fleur philosophique de se manifester dans toute sa luxuriance, c'est encore en Crète que l'on peut retrouver l'origine de la cité-état, notamment à la lumière des études historico-archéologiques de Doro Levi et Henri Van Effenterre.

La philosophie est déjà en gestation dans les fragments des Présocratiques et c'est la connaissance qui est en quelque sorte présente, avant que le terme lui-même ne devienne communément utilisé avec Platon. Homère et Hésiode la connaissaient, mais elle avait son antécédent dans la "Crète des premiers palais, qui constitue, sur le sol hellénique, la plus ancienne expérience politique et culturelle dont nous ayons la trace" (p. 24). L'auteur rejette la lecture habituelle de l'époque minoenne, qui tend à voir l'île comme le site d'un système monarchique rigide à ce moment de l'histoire. Au contraire : "La civilisation palatiale [...] constituait [...] l'une des expériences politiques et culturelles les plus communautaires qui aient jamais existé dans tout le monde antique" (p. 25).

Dans les Palais, pour la première fois en Grèce, une réflexion a été menée sur l'ensemble compris dans ses trois éléments constitutifs : la nature, le divin et l'humain. Les gens de cette époque ont décidé comment vivre, sur quelles valeurs fonder leur coexistence civile, ils se sont interrogés sur les relations à entretenir avec les dieux et avec la nature et, surtout, ils ont remis en question la répartition des ressources, de l'espace et des biens. Ils sont arrivés à : "une 'planification communautaire' élaborée [...] Elle était [...] organisée de telle sorte que tous contribuent, de manière coopérative, au meilleur développement de la vie sociale" (p. 29). Le système palatial crétois est devenu un paradigme pour toute la civilisation hellénique. L'auteur retrace les signes de continuité entre les civilisations minoenne et mycénienne et les preuves tout aussi pertinentes de la relation entre cette dernière et l'ère classique. L'expérience sociopolitique de la Crète "avec ses palais, qui servaient de centre de coordination politique, économique, social, culturel et religieux, constituait [...] le modèle pour les siècles à venir" (p. 31), le modèle du poleis classique, dans le climat spirituel duquel se sont épanouies les écoles philosophiques fondées sur la co-philosophie et la dimension dialogique.

Sur l'île, il était entendu que le processus économique devait être confié à la planification communautaire, et non laissé à la merci du jeu des intérêts particuliers. La philosophie n'est pas seulement née face à l'émerveillement induit par la rencontre avec la physis, mais elle a été une tentative de faire taire l'angoisse existentielle qui naît chez l'homme de la conscience que notre vie est exposée au danger et à la mort. Grecchi, avec une argumentation pertinente, décrit les aspects les plus pertinents de la civilisation minoenne, en partant de la période néolithique et en soulignant les apports qu'elle a su tirer de l'Orient, il fait l'éloge de son harmonie sociale et dresse un tableau clair de l'origine de l'écriture. Il traverse les siècles que l'historiographie officielle s'obstine à définir comme "obscurs", pour pénétrer au cœur de l'œuvre d'Homère. Enfin, il montre le lien étroit entre les dynamiques sociales et culturelles dans les poleis qui ont surgi au 8e siècle avant J.-C. en Grande-Grèce et en Sicile, où la philosophie a trouvé le terrain propice pour s'épanouir définitivement.

Le livre a le mérite de montrer clairement que l'époque contemporaine est structurellement antithétique à l'épanouissement de la philosophie, tant sur le plan économique et social qu'existentiel. Cette connaissance, si elle était réellement pratiquée, comme une recherche de la vie bonne, produirait un écho dissonant par rapport au système techno-scientifique, par rapport auquel, au contraire, les "philosophies" de la rue jouent un rôle accessoire. L'analyse de Grecchi, bien que novatrice, semble négliger la pertinence du mythe dans la naissance de la philosophie. Pour remonter aux origines de la Sagesse, c'est dans cette direction qu'il faut retourner pour regarder : alors, derrière l'harmonie sociale crétoise, se révélera le visage conflictuel, chaotique de la vie. Le visage de Dionysos, le dieu né dans une caverne du mont Ida.

Giovanni Sessa.

17:37 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philosophie, philosophie grecque, antiquité grecque, crète, crète antique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 05 avril 2022

Martin Heidegger, la Russie et la philosophie politique

Martin Heidegger, la Russie et la philosophie politique

Leonid Savin

Source: https://www.geopolitica.ru/it/article/martin-heidegger-russia-e-filosofia-politica

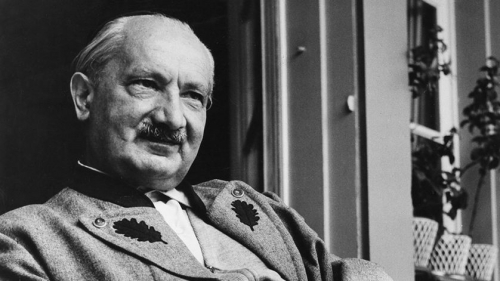

Les œuvres de Martin Heidegger ont récemment fait l'objet d'un intérêt accru dans plusieurs pays. Si les interprétations de ses textes varient considérablement, il est intéressant de constater que l'héritage de Heidegger est constamment critiqué par les libéraux, quel que soit le lieu et l'objet de la critique, qu'il s'agisse du travail de Heidegger en tant que professeur d'université, de son intérêt pour la philosophie de la Grèce antique et des interprétations connexes de l'antiquité, ou de sa relation avec le régime politique en Allemagne avant et après 1945. On a l'impression que les libéraux s'efforcent intentionnellement de diaboliser Heidegger et ses œuvres, mais la profondeur et l'ampleur de la pensée de ce philosophe allemand ne leur laissent aucun répit. Il est clair que c'est parce que les idées de Heidegger sont porteuses d'un message pertinent pour la création d'un projet contre-libéral qui peut être réalisé sous les formes les plus diverses. C'est l'idée du "Dasein" appliquée à une perspective politique. Nous en parlerons plus en détail ci-dessous, mais il est d'abord nécessaire d'entreprendre une brève excursion dans l'histoire de l'étude des idées de Martin Heidegger en Russie.

En Union soviétique, les idées de Martin Heidegger n'étaient pas connues du grand public, principalement parce que l'apogée de ses activités a coïncidé avec le régime nazi en Allemagne. Heidegger lui-même, comme de nombreux idéologues de la révolution conservatrice en Allemagne, a critiqué de nombreux aspects du national-socialisme, mais à l'époque soviétique, toute philosophie qui ne suivait pas la tradition marxiste était traitée comme bourgeoise, fausse et nuisible. La seule exception est peut-être le travail de Vladimir Bibikhin (photo), bien que ses traductions de "L'Être et le temps" et d'autres ouvrages de Heidegger n'aient été publiées en Russie qu'après l'effondrement de l'Union soviétique. En outre, ces traductions ont été critiquées à plusieurs reprises pour leur approche trop simpliste, leurs interprétations terminologiques incorrectes, leurs erreurs linguistiques, etc. Les cours de Bibikhin sur le premier Heidegger à l'Université d'État de Moscou n'ont été dispensés qu'en 1990-1992, c'est-à-dire à la fin de la Perestroïka, lorsque les horizons de ce qui était autorisé en URSS s'élargissaient. Cela dit, il convient de noter qu'un cercle de partisans des idées de Martin Heidegger s'était formé dans la sphère universitaire à Moscou dès les années 1980. Une situation similaire est apparue à Saint-Pétersbourg, qui s'est ensuite manifestée dans les activités de traduction et d'édition.

En Union soviétique, les idées de Martin Heidegger n'étaient pas connues du grand public, principalement parce que l'apogée de ses activités a coïncidé avec le régime nazi en Allemagne. Heidegger lui-même, comme de nombreux idéologues de la révolution conservatrice en Allemagne, a critiqué de nombreux aspects du national-socialisme, mais à l'époque soviétique, toute philosophie qui ne suivait pas la tradition marxiste était traitée comme bourgeoise, fausse et nuisible. La seule exception est peut-être le travail de Vladimir Bibikhin (photo), bien que ses traductions de "L'Être et le temps" et d'autres ouvrages de Heidegger n'aient été publiées en Russie qu'après l'effondrement de l'Union soviétique. En outre, ces traductions ont été critiquées à plusieurs reprises pour leur approche trop simpliste, leurs interprétations terminologiques incorrectes, leurs erreurs linguistiques, etc. Les cours de Bibikhin sur le premier Heidegger à l'Université d'État de Moscou n'ont été dispensés qu'en 1990-1992, c'est-à-dire à la fin de la Perestroïka, lorsque les horizons de ce qui était autorisé en URSS s'élargissaient. Cela dit, il convient de noter qu'un cercle de partisans des idées de Martin Heidegger s'était formé dans la sphère universitaire à Moscou dès les années 1980. Une situation similaire est apparue à Saint-Pétersbourg, qui s'est ensuite manifestée dans les activités de traduction et d'édition.

À partir de la fin des années 1990, d'autres œuvres de ce penseur allemand ont commencé à être traduites et publiées. La qualité des traductions s'est considérablement améliorée (et a été réalisée par plusieurs auteurs) et l'héritage de Heidegger a commencé à être enseigné dans plusieurs universités russes. Les principaux concepts philosophiques de Heidegger sont devenus objets d'étude obligatoires pour les étudiants des facultés de philosophie. Toutefois, l'étude des idées philosophiques ne signifie pas que les étudiants deviendront des philosophes ou qu'ils feront appel à certains concepts de ce type en ce qui concerne les processus politiques. Platon et Aristote sont étudiés dans les écoles depuis le début, mais qui est sérieux lorsqu'il s'agit d'utiliser les idées de ces anciens philosophes grecs pour discuter de questions sociopolitiques aujourd'hui ?

L'intérêt pour les idées de Martin Heidegger dans le contexte de la politique russe a été déclenché au début des années 2000 par divers articles et présentations du philosophe et géopoliticien russe Alexandre Douguine.

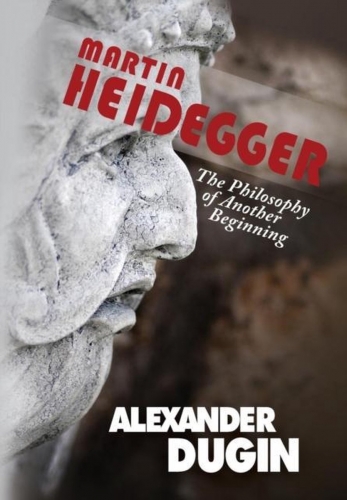

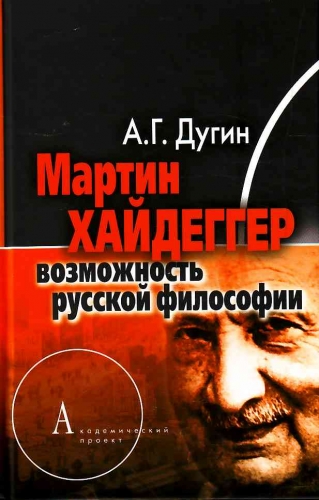

Par la suite, ces matériaux ont été systématisés et présentés dans des textes volumineux. En 2010, la maison d'édition "Academic Project" a publié le livre d'Alexandre Douguine "Martin Heidegger : la philosophie d'un autre commencement" qui a été logiquement suivi l'année suivante par "Martin Heidegger : la possibilité d'une philosophie russe". En 2014, les deux ouvrages ont été publiés par le même éditeur en un seul volume intitulé "Martin Heidegger : le dernier Dieu". L'interprétation des idées de Heidegger par Douguine est liée à l'histoire des idées russes, au christianisme orthodoxe et à une voie particulière de développement de l'État, y compris la théorie de l'eurasianisme.

Inutile de dire qu'il serait insensé de relater la doctrine philosophique de Heidegger dans une courte publication dans un journal. Des centaines de volumes comprenant des œuvres entières, des conférences et des journaux intimes ont été publiés rien qu'en Allemagne. Pour notre propos, concentrons-nous uniquement sur quelques dispositions qui, à notre avis, sont applicables dans un contexte politique.

Tout d'abord, il convient de noter que Heidegger a utilisé de nombreux néologismes pour décrire le déroulement du temps et de l'être. L'un de ces concepts clés est le Dasein, que l'on traduit souvent par "être-là". Le philosophe français Henry Corbin a traduit ce terme par "réalité humaine", mais pour une compréhension authentique et complète, il est préférable de ne pas traduire ce terme et bien d'autres de Heidegger. Ils doivent être donnés dans l'original avec quelque chose de similaire dans la langue maternelle de chacun. Par exemple, das Man (le "on") exprime un Dasein inauthentique qui est tombé dans la banalité, alors que dans l'existant authentique, le Dasein a la propriété d'être face à la mort - Sein zum Tode - qui représente la terreur essentielle. La terreur s'oppose à la crainte, qui imprègne le monde de choses extérieures et le monde intérieur de préoccupations vides. Il est intéressant de noter ici le fait que la politique occidentale moderne et le libéralisme en tant que tel sont construits sur la peur. Cette tendance remonte à plusieurs siècles et est directement liée à la formation de la philosophie occidentale (européenne).

Ajoutons qu'une autre des propriétés du Dasein est la spatialité, puisque l'espace est dépendant du Dasein, alors que d'autre part il n'est pas fonction du temps. Le Dasein existe conditionnellement entre l'externe et l'interne, le passé et le présent, la marge et l'instant. Le Dasein a des paramètres existentiels : être-dans-le-monde (In-der-Welt-Sein), être-avec (Mit-sein), se soucier (die Sorge), le jeté-là (Geworfenheit), Befindlichkeit (syntonie, sofindingness, disposition), peur (Furcht), compréhension (Verstehen), parole (Rede) et humeur (Stimmung).

Un autre élément important de la philosophie de Heidegger est le "quadruple" (Geviert) comprenant le Ciel, les Déités, la Terre et les Mortels - qui sont représentés de la manière suivante : le Ciel en haut à gauche, les Déités (immortels) en haut à droite, les Mortels (personnes) en bas à gauche et la Terre en bas à droite. Un axe passe entre le peuple et les dieux et un autre entre le Ciel et la Terre. Le centre du "quadruple" est le modus le plus authentique de l'existence du Dasein.

Il convient également de noter que Heidegger fait une distinction entre le passé et ce qui est passé, entre le présent et ce qui est maintenant, et entre le futur et ce qui est imminent. Le Dasein, selon Heidegger, doit faire un choix fondamental entre l'imminent et le futur, c'est-à-dire le choix de l'existence authentique et de la confrontation directe (Seyn). Alors l'imminent deviendra l'avenir. Si le Dasein choisit l'existence inauthentique, alors l'imminent ne sera qu'imminent et ne verra donc pas le jour.

En détaillant tous ces éléments de la philosophie de Heidegger, Alexandre Douguine pose une question : peut-on parler d'un Dasein russe spécifique ? Quelles sont ses existences ? En quoi diffère-t-il du Dasein européen ? Douguine en arrive à la conclusion qu'il existe un Dasein russe particulier, et pas seulement russe, car au cœur de chaque civilisation, il existe une "présence pensante" particulière, le Dasein, qui détermine la structure du Logos d'une civilisation donnée. Il s'ensuit que chaque peuple (civilisation) possède son propre ensemble spécial d'existentiels.

Et c'est ici que nous pouvons trouver la dimension politique du Dasein telle que Douguine la voit dans le concept proposé de la Quatrième théorie politique.

Douguine s'est concentré sur trois théories politiques déclarées universelles : le libéralisme, le marxisme et le fascisme (national-socialisme). Tous ont leur propre sujet d'histoire.

L'expérience historique a montré que le monde libéral occidental a tenté d'imposer sa volonté à tous les autres par la force. Selon cette idée, tous les systèmes publics sur Terre sont des variantes du système libéral occidental [1] et leurs caractéristiques distinctives devraient disparaître avant que la conclusion de cette ère mondiale n'approche [2].

Jean Baudrillard affirme également qu'il ne s'agit pas d'un choc des civilisations, mais d'une résistance quasi innée entre une culture homogène universelle et ceux qui résistent à cette mondialisation [3].

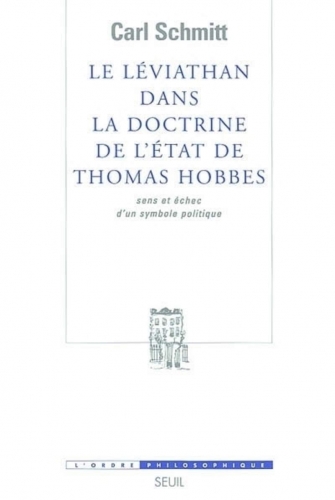

Outre le libéralisme, deux autres idéologies sont connues pour avoir tenté d'atteindre la suprématie mondiale : le communisme (c'est-à-dire le marxisme sous ses différents aspects) et le fascisme/socialisme national. Comme le fait très bien remarquer Alexandre Douguine, le fascisme est apparu après ces deux idéologies et a disparu avant elles. Après la désintégration de l'URSS, le marxisme né au XIXe siècle a également été définitivement discrédité. Le libéralisme basé principalement sur l'individualisme et une société atomistique, les droits de l'homme et l'État Léviathan décrit par Hobbes est apparu à cause du bellum omnium contra omnes [4] et a perduré pendant longtemps.

Il est ici nécessaire d'analyser la relation de ces idéologies dans les contextes des époques et des lieux temporaires dont elles sont issues.

Nous savons que le marxisme était une idée plutôt futuriste : le marxisme prophétisait la victoire future du communisme dans une époque qui restait néanmoins incertaine. En ce sens, il s'agit d'une doctrine messianique, étant donné le caractère inévitable de sa victoire qui marquerait l'aboutissement et la fin du processus historique. Mais Marx était un faux prophète et la victoire n'a jamais eu lieu.