Les prolégomènes de l'attaque allemande contre l'URSS (22 juin 1941)

Les prolégomènes de l'attaque allemande contre l'URSS (22 juin 1941)

Dr. Ulrich Müller

Plus d'une génération après la fin de la seconde guerre mondiale, l'historiographie souffre encore et toujours de la mise au secret des archives de guerre alliées. Ce sont surtout les archives de Moscou qui demeurent inaccessibles aux historiens. Malgré cela, les historiens ont pu, au cours des dernières décennies, réfuter pour l'essentiel la thèse des vainqueurs: celle d'une attaque-surprise de Hitler contre une “Union Soviétique qui ne voulait que la paix”. Un historien diplômé, qui s'est spécialisé dans ces questions, nous donne un survol des opinions sur cet épisode de la seconde guerre mondiale et dresse le bilan de l'historiographie allemande sur ce sujet.

Les accords secrets du 23 août 1939

La politique étrangère de Hitler a été telle qu'en 1939 les Polonais se sont sentis très menacés. Hitler, comme chacun le sait, demandait aux Polonais de négocier à propos du Corridor et de la Ville Libre de Dantzig, créations du Traité de Versailles. Les Polonais ont pu se montrer intransigeants —au contraire des Tchèques pendant l'automne 1938— parce qu'ils jouissaient depuis le 31 mars 1939 d'une garantie britannique, qui, chose étonnante, s'étendait très loin. La Grande-Bretagne avait promis de venir en aide à la Pologne en cas de guerre. Ce pacte d'assistance anglo-polonais, auquel la France s'est jointe rapidement, ne pouvait fonctionner sur le plan militaire que si une autre grande puissance continentale y adhérait. Or seule l'Union Soviétique pouvait entrer en ligne de compte dans cette optique.

Les Etats capitalistes, France et Angleterre, courtisèrent assidûment l'URSS au cours de l'été 1939. Mais les négociations échouèrent parce que les Polonais se méfiaient des Russes. Les Polonais refusèrent que les Russes obtiennent le droit de traverser leur territoire pour aller garnir l'hypothétique front occidental de la Pologne. Varsovie craignait que les Russes ne profitent de l'occasion pour régler un vieux contentieux et pour demeurer en Pologne orientale, territoire qu'ils réclamaient depuis longtemps.

Ce fut la grande chance de Hitler. Dans n'importe quel livre scolaire, on mentionne la surprise de l'opinion publique internationale quand, le 23 août 1939, l'entrée en vigueur du pacte Hitler-Staline est annoncée officiellement. Le monde pouvait à peine croire que deux ennemis mortels, sur le plan idéologique, la Russie communiste et le Reich national-socialiste, arrivaient à s'entendre et à régler pacifiquement leurs différends d'un coup et pour dix ans.

Mais les accords secrets qui accompagnaient le pacte sont, à notre avis, bien plus intéressants à étudier et leurs conséquences sont plus importantes. L'opinion publique internationale n'a appris leur existence qu'après la seconde guerre mondiale et l'URSS continue à les nier.

Dans ce protocole secret, les signataires avaient prévu un partage de la Pologne: la partie occidentale du pays, avec la Lithuanie, étaietn attribués à la sphère des intérêts allemands; la partie orientale à la sphère des intérêts soviétiques. La Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Bessarabie tombaient également dans l'orbite soviétique.

Une semaine plus tard, le 1 septembre 1939, les Allemands attaquent la Pologne. Hitler a pu attaquer sans trop de risques; il savait que l'Armée Rouge ne bougerait pas et qu'il n'y aurait pas de guerre sur deux fronts.

Les Soviétiques en Pologne en 1939

Quel fut le comportement de Staline après le 1 septembre 1939? Il a d'abord attendu de voir comment les choses évoluaient; il pensait que les Anglais et les Français allaient attaquer l'Allemagne immédiatement. Les Etats capitalistes se seraient affrontés ce qui, conformément à l'idéologie de Staline, n'aurait profité qu'à la seule URSS.

Pour prolonger la guerre entre l'Allemagne et la Pologne, Staline alla même jusqu'à promettre secrètement des armes aux Polonais, pour qu'ils poursuivent leur lutte contre les Allemands. Il n'a pas pu mettre ce projet à exécution, parce que la Wehrmacht a avancé trop rapidement, à la surprise générale, et parce que le Kremlin a été complètement surpris par la rapide victoire allemande, malgré les affirmations contraires de Molotov (1). Quand le sort de la Pologne était presque réglé, les Soviétiques se sont décidés à pénétrer en Pologne le 17 septembre 1939. Le désarroi était tel que certaines unités polonaises ont cru que les Russes volaient à leur secours (2).

Comme ni Moscou ni Varsovie n'avaient déclaré la guerre formellement, les Polonais désarmés ont été considérés par les Russes comme des criminels. Beaucoup d'entre eux aboutirent dans des camps pénitentiaires d'URSS (3).

Dans ce contexte, on connaît généralement le massacre par les Soviétiques de quelque 15.000 officiers polonais, prisonniers de l'Armée Rouge. “On en a acquis la certitude ultérieurement, les officiers polonais ont été exécuté d'une balle dans la nuque au début de l'année 1940 et jetés dans des fosses communes. L'une de ces fosses a été découverte en avril 1943 par des soldats allemands près de Katyn dans les environs de Smolensk. Des représentants de la Croix-Rouge internationale l'ont visitée. Elle contenait environ 4800 cadavres” (4).

Sur base du droit des gens, les Soviétiques ont incorporé immédiatement dans leurs structures étatiques les territoires attribués à leur sphère d'influence. A l'aide de leurs techniques manipulatoires bien éprouvées, ils ont fait élire dès octobre 1939 des représentants pour les assemblées nationales ouest-ukrainienne et biélorusse. Ces deux assemblées ont tenu diète séparément: l'une à Lvov (Lemberg; Lviv) en Ukraine; l'autre à Bialystok en Biélorussie. Les orateurs se sont succédé à la tribune pour dire que leur rêve le plus cher était d'être annexés à l'URSS (5). A la suite de quoi, les deux assemblées nationales ont voté à l'unanimité pour l'annexion aux RSS de Biélorussie et d'Ukraine (6).

Dans les terrioires nouvellement acquis, les Soviétiques ont immédiatement dépossédé la “classe des exploitateurs et des propriétaires terriens”, ce qui englobait non seulement les gros propriétaires terriens polonais mais aussi tous les paysans, tous les entrepreneurs, petits industriels et commerçants. Tous perdirent définitivement leurs avoirs. On ferma également les écoles supérieures, les universités, les instituts de recherches et les bibliothèques; de même, toutes les églises et toutes les synagogues (7).

Une bonne partie de la population de cette ex-Pologne orientale a été déportée par les Soviétiques: environ 1,2 million de personnes en 1939 et 1940. Beaucoup de Polonais tentèrent d'échapper au filet des organes de sécurité soviétiques. Ils gagnèrent la Lithuanie ou la Roumanie en grand nombre, mais la plupart d'entre eux se réfugia dans les zones occupées par les Allemands. Des milliers d'entre eux demandèrent aux autorités allemandes de rejoindre leurs familles, et, au grand étonnement d'un Khroutchev, parmi ces demandeurs d'asile, il y avait beaucoup de Juifs, qui souhaitaient s'installer dans les territoires sous contrôle allemand, sans craindre, apparemment, la terreur nazie (8).

Le Traité qui règle les problèmes de frontières, le Traité d'amitié et les accords commerciaux

Comment s'est agencée la collaboration germano-soviétique en Pologne occupée? Le 28 septembre 1939, Allemands et Soviétiques signent un traité d'amitié qui règle en même temps les problèmes de frontières entre les deux puissances; ce traité confirme en gros les conventions en matières territoriales prises le 23 août 1939, mais avec les modifications suivantes: le Reich englobe désormais dans sa sphère d'influence la plus grande partie de la Pologne jusqu'au cours de la rivière Bug; en contrepartie, l'URSS prend la Lithuanie dans sa propre sphère d'influence.

Tout aussi importants ont été les accords commerciaux d'une durée d'un an, signés le 11 février 1940 entre l'Union Soviétique et le Reich. Le volume des transactions s'élevait à 800 millions de RM. Selon ces accords, le Reich allait prendre livraison de matières premières indispensables à la guerre, du pétrole et divers minerais, des céréales, etc. dans des quantités telles qu'elles réduisaient presque à néant les effets du blocus britannique. L'Allemagne payait ces livraisons de matériels d'équipement de marine et de machines-outils (9).

Ces accords ne constituaient pas un traité commercial ordinaire mais bien plutôt un traité d'aide réciproque. La preuve? L'URSS devait importer des matières premières pour pouvoir les vendre à l'Allemagne (par exemple le caoutchouc) (10). Autre clause importante pour l'Allemagne dans cet accord: l'URSS mettait ses chemins de fer à la disposition du commerce allemand pour le transit du pétrole roumain vers l'Allemagne; de même, pour les marchandises en transit à travers la Pologne soviétisée et venant du Proche-Orient et de l'Extrême-Orient.

Qui plus est, l'Union Soviétique n'a même pas tenté de cacher à l'opinion publique internationale son option en faveur du Reich. Au contraire: quand Hitler occupe au printemps 1940 le Danemark et la Norvège, puis la France, Molotov lui envoie très officiellement des félicitations. Sur le plan idéologique également, les Soviétiques tentèrent de justifier les actions de leurs nouveaux amis face aux critiques et aux questions des partis communistes occidentaux.

Les premières tensions entre Berlin et Moscou

Les Soviétiques se sont efforcés, dans un premier temps, d'occuper réellement les territoires que Hitler leur avait permis d'inclure dans leur sphère d'intérêts. Des pressions d'ordre politique et militaire ont rapidement vaincu la résistance des gouvernements estonien, letton et lithuanien: ceux-ci accordèrent à l'Armée Rouge des points d'appui sur leur territoire.

Les Finlandais ne se plièrent pas aux exigences soviétiques. Le 30 novembre 1939, l'URSS attaque la Finlande. Malgré la supériorité des Soviétiques, les forces finlandaises parvinrent à tenir jusqu'en mars 1940. Le 12 mars 1940, Finlandais et Soviétiques négocient un traité de paix à Moscou. La Finlande cède plusieurs territoires caréliens à l'URSS.

Même si l'inclusion des Pays Baltes dans l'URSS s'était faite avec l'assentiment de Hitler, en pratique, les conflits n'ont pas tardé à survenir.

Le 20 juin 1940, les troupes soviétiques avaient envahi la Lithuanie complètement, jusqu'à la frontière de la Prusse orientale, alors que dans l'accord secret du 28 septembre 1939, les deux dictateurs étaient convenus qu'une bande territoriale située au sud-ouest de la Lithuanie devait revenir au Reich, qui, de cette façon, corrigerait le tracé de sa frontière. Il a fallu des négociations serrées pour que le 10 janvier 1940, à l'occasion de nouveaux accords économiques, l'URSS consente à donner une compensation de 7,5 millions de dollars-or à l'Allemagne pour que celle-ci renonce à cette bande territoriale (11). Mais les rapports germano-soviétiques devenaient de jour en jour plus problématiques en Europe du Sud-Est. Dans cette région du continent, Hitler, dans le fameux protocole secret, n'avait donné carte blanche aux Soviétiques que pour la Bessarabie roumaine. Le 28 juin 1940, Staline frappe dans cette région et, après avoir lancé un ultimatum, il y fait entrer ses troupes. Mais il ne se contente pas de la Bessarabie mais s'empare du même coup de la Boukovine du Nord, qui appartenait, elle aussi, à la Roumanie (12).

Hitler aurait pu se sentir offenser, car il tenait absolument à ce que la Roumanie demeure stable, parce qu'elle lui livrait d'importantes quantités de pétrole.

On remarquera que Staline passe à l'action au moment où Hitler tient la victoire en France. Sans doute, le dictateur georgien voulait-il s'assurer une part de butin. Hitler a dû accepter le fait accompli, car, sans les livraisons de matériels soviétiques, il n'aurait jamais pu mener la campagne de France. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il a affirmé devant Molotov le 1 août 1940 (13).

Mais les rapports germano-soviétiques ne pouvaient demeurer harmonieux vu la situation dans les Balkans. Ce que prouvent par exemple les demandes maintes fois réitérées du Roi Carol de Roumanie à l'Allemagne, d'envoyer une mission militaire à Bucarest (14). En août 1940, Hitler décide de convoquer les petites puissances régionales à l'arbitrage de Vienne, où les puissances de l'Axe garantissent l'intégrité territoriale de la Roumanie (15): une mesure qui était dirigée exclusivement contre l'URSS et qui entendait faire barrage aux désirs d'expansion soviétiques dans la région. Cette décision a évidemment hypothéqué les relations entre Soviétiques et Allemands. Et quand la Wehrmacht fit transiter des troupes à travers la Finlande neutre pour prendre position sur les côtes de l'Océan Arctique dans la région de Kirkenes, Molotov émit une plainte, comme quoi le Reich avait enfreint le droit en faisant pénétrer des unités numériquement importantes de son armée dans un territoire attribué à la sphère d'influence soviétique (16). L'Allemagne a alors justifié ses intérêts en Finlande et en Roumanie par la nécessité d'obtenir de ces pays des matières premières nécessaires à la guerre: le pétrole roumain et le nickel finlandais.

On voit que les rapports entre les deux dictateurs étaient déterminés par l'envie et la méfiance, tout au long de l'année 1940. Chacun d'eux voyait en l'autre son futur adversaire et veillait, avec mesquinerie, que l'autre n'interfère pas dans sa zone d'influence.

La visite de Molotov à Berlin, les 12 et 13 novembre 1940

Dans la perspective qui est celle d'aujourd'hui, on peut se demander si en 1940 il n'aurait pas été possible d'éviter la guerre avec l'URSS. L'historiographie donne des réponses très diversifiées à cette question.

Qu'on se rappelle la situation politique de 1940. Fin juin, la France capitule. Il fallait donc mettre l'Angleterre à genoux. Quand il est apparu au grand jour que ce n'était pas possible, Hitler forgea le 27 septembre 1940 le Pacte Tripartite entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon, pacte qui devait rester ouvert à la Russie, ce qu'il est très intéressant de noter (17). C'était une tentative de reconduire la répartition des forces de 1939 et de trouver un modus vivendi avec les Soviétiques.

Hitler partait du principe que les Anglais capitulerait assez vite s'ils constataient qu'une guerre germano-soviétique n'était plus possible. C'est-à-dire que l'URSS n'était plus prête à jouer le rôle d'allié continental de l'Angleterre. Enfin, les Etats-Unis auraient été contraints de bien réfléchir avant d'entrer officiellement en guerre, vu qu'ils auraient dû affronter un immense bloc continental formé par l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la Russie. L'idée d'un bloc continental était l'idée favorite du ministre allemand des affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop. A ce bloc, devaient s'ajouter ultérieurement la France et l'Espagne.

Mais les pourparlers décisifs eurent lieu les 12 et 13 novembre 1940 à Berlin.

C'est Ribbentrop qui prit la parole le premier: il expliqua aux Soviétiques quelle était la position allemande; il exprima sa conviction que l'Angleterre était déjà vaincue. Or, en totale contradiction avec cette assertion de Ribbentrop, les très officiels “Actes de la politique étrangère allemande”, dans lesquels la conversation toute entière a été consignée, mentionnent que les délégations se sont rendues dans les abris anti-aériens du Ministère des affaires étrangères du Reich, car on annonçait des attaques de la RAF, et que les pourparlers finaux y ont eu lieu”. Molotov, qui avait le sens de l'humour, dit à Ribbentrop, en le saluant cordialement lors de son départ, qu'il ne s'était nullement formalisé de cette alerte aérienne, car cela lui avait permis de s'entretenir en long et en large —pendant deux heures et demie— avec le Ministre des affaires étrangères du Reich (18).

Ribbentrop avait soumis à son homologue soviétique un projet de traité tout prêt, qui reposait sur l'hypothèse d'un fin imminente des hostilités. L'Allemagne, le jour où la paix serait signée, se contenterait de parfaire les révisions territoriales qui s'imposaient en Europe. Les aspirations territoriales allemandes du futur se porteront vers l'Afrique centrale. En contrepartie, Ribbentrop suggère à Molotov d'infléchir le poids de l'Union Soviétique vers le Sud, en direction de l'Océan Indien. Quoi qu'il en soit, les Soviétiques recevraient pour toujours le droit de franchir les détroits avec leurs navires de guerre.

Les intentions des Allemands étaient claires: Staline aurait dû laisser à Hitler les mains libres en Europe centrale et orientale; en contrepartie, Staline auraient eu les mains libres en Asie.

Dans sa réponse, Molotov ne releva même pas l'offre allemande mais suggéra un modus vivendi différent, démontrant simultanément que l'URSS n'entendait pas être tenue à l'écart des affaires européennes. Molotov, en pratique, exigea le droit de s'immiscer dans toutes les questions ouvertes de l'Europe de l'époque. L'URSS s'intéressait à la Turquie, à la Bulgarie, à la Roumanie, à la Hongrie, à la Yougoslavie, à la Grèce, à la Finlande et à la Pologne. Les Soviétiques voulaient même discuter du futur statut de la neutralité suédoise. Le Ministre des affaires étrangères soviétique termina son exposé en signalant que la Russie montrerait également dans l'avenir un vif intérêt pour le contrôle aux accès à la Mer Baltique et à la Mer du Nord (Skagerrak et Kattegat) (19).

Moscou n'avait jamais exprimé ses desiderata de façon aussi explicite. Göring a décrit plus tard la réaction de la délégation allemande: “Nous sommes presque tous tombés de nos chaises” (20).

Pourquoi les Soviétiques ont-ils subitement adopté une position aussi dure? Probablement parce que Roosevelt venait d'être réélu le 5 novembre 1940. Le Président des Etats-Unis s'était fait l'avocat de meilleures relations entre son pays et l'URSS et voulait aider l'Angleterre (21).

Hitler était bien forcé d'interpréter les affirmations de Molotov dans ce sens et de constater que Staline voulait utiliser le Reich pour parfaire une seconde expansion vers l'Ouest de l'URSS. Staline, de surcroît, savait parfaitement que Hitler dépendait de Moscou à cause des matières premières venues des Balkans et de l'espace soviétique. Cet atout, Staline le jouait sans vergogne. Restait ensuite l'éventualité que l'URSS se range du côté des Anglais: l'Armée Rouge avait fait avancer 100 divisions et les avait massées de la Baltique aux Carpathes. Hitler, du coup, devait se sentir menacé par l'URSS et dépendant d'elle; les Soviétiques pouvaient le faire chanter (22). De plus, les services secrets allemands avaient eu vent des conversations secrètes entre Russes et Américains: faits dont Hitler devait désormais tenir compte (23).

Idéologue ou pragmatique?

L'historiographie contemporaine conteste l'importance de la visite de Molotov à Berlin. L'école représentée par Andreas Hillgruber n'accorde à cette visite qu'une importance réduite. Hillgruber part du principe que Hitler voulait la guerre contre l'URSS dès le départ. La façon dont le Führer entama cette guerre, la brutalité avec laquelle il l'a menée, signifient, pour Hillgruber que Hitler considérait cette guerre comme la sienne.

Or cette thèse on ne peut la prouver qu'en faisant référence à l'idéologie nationale-socialiste, qui réclamait de l'“espace vital” pour le peuple allemand à l'Est, justifiait la lutte contre les “races inférieures” (Slaves et Juifs) et annonçait le combat final contre la bolchévisme qu'elle haïssait. Tels sont les facteurs énumérés par les historiens qui attribuent à Hitler, à partir de 1920 environ, la volonté de mener une guerre de conquête à l'Est. Ils lui concèdent toutefois d'avoir souhaité une pause de quelques années après avoir vaincu la France et l'Angleterre (qu'il croyait vaincre rapidement après juin 1940). Après cette pause, Hitler, d'après les historiens de l'école de Hillgruber, aurait mis son programme à exécution et amorcé la conquête de l'URSS. Vu sous cet angle, les conversations de Berlin n'aurait pas eu d'autre signification que de gagner du temps.

Ce qui fait problème: c'est l'importance que l'on accorde, dans ce contexte, à l'idéologie et au programme de la NSDAP. Question: Hitler était-il vraiment marqué par une idéologie, comme on le dit aujourd'hui? N'a-t-il pas été, le plus souvent, un pragmatique qui calculait ses coups à froid? On se souvient surtout du sort des Tyroliens du Sud que Hitler, s'il avait suivi son “idéologie”, aurait dû incorporer dans le Reich; mais Hitler a plutôt agi en machiavélien: il a sacrifié l'irrédentisme sud-tyrolien au profit de son alliance avec Mussolini. Il a eu exactement le même comportement avec la Pologne: il n'a pas tenu compte des intérêts de la minorité allemande de ce pays entre 1934 et 1938, parce qu'il ne jugeait pas opportun de se préoccuper d'elle dans le cadre de sa politique étrangère de ces années-là.

Mis à part ces exemples ou d'autres faits de même nature, nous devons formuler une objection de principe: les historiens ne devraient pas croire aveuglément, sans émettre de critiques, que les affirmations de nature idéologique de tel ou tel individu ou de telle ou telle formation politique sont automatiquement transposées dans la réalité dès que l'occasion se présente. Tous les systèmes marqués par une idéologie —et le système marxiste offre sur ce chapitre suffisamment d'exemples— ont pour caractéristique que, dès qu'ils se hissent au pouvoir, ils se transforment sous la pression du réel et finissent par présenter un visage purement pragmatique. Pourquoi dès lors Hitler constituerait-il une exception? Les historiens devraient se garder, de prendre des formules de nature idéologique pour des éléments de preuve, qui plus est, de preuves définitives, pour expliquer que tel acte positif ou tel acte condamnable ont été commis en leur nom. En premier lieu, il faut avancer les faits que prouvent les sources, pour pouvoir juger d'un événement historique.

En 1982, une controverse scientifique a eu lieu sur cette question de méthode dans les colonnes de la revue Geschichte in Wissenschaft und Unterricht (n°4, 1982).

Hillgruber, une fois de plus, y a réitéré sa thèse habituelle: Hitler aurait toujours voulu la guerre contre l'URSS pour des raisons d'ordre idéologique. Mais l'historien militaire Stegemann s'est opposé à cette interprétation; pour lui, ce sont, en première instance, des considérations d'ordre stratégique qui ont conduit Hitler à attaquer l'Union Soviétique. Pour preuve, Stegemann évoque la politique de Staline pendant l'été 1940, que nous venons d'exposer; cette politique menaçait dangereusement les intérêts allemands et Hitler a fini par considérer l'URSS comme un allié potentiel de l'Angleterre (24). Ensuite, Stegemann a avancé d'autres arguments: dès juin 1940, alors que l'armistice n'avait pas encore été signé avec la France et que des combats se déroulaient encore entre Français et Allemands, Hitler a ordonné que l'on réduise les effectifs de l'armée de terre de 155 à 120 divisions et que l'industrie militaire devait concentrer ses efforts sur l'aviation et la marine (25). Ce sont là des mesures qui montrent à l'évidence que le Reich ne préparait pas une guerre de conquête à l'Est.

Hitler a évoqué pour la première fois l'idée d'en découdre militairement avec l'URSS à la date du 22 juillet 1940. Halder a consigné ses dires dans son journal. Et les motivations qui animaient le Führer étaient essentiellement d'ordre stratégique. Hitler, ensuite, a fait part de sa décision à Jodl, Brauchitsch et Halder, en la justifiant sur un plan stratégique. C'était le 31 juillet 1940. L'attaque contre l'Union Soviétique aurait servi de dérivatif pour obliger l'Angleterre à accepter la paix. Mais cette “décision” n'a rien eu de définitif, car Hitler s'est efforcé de trouver d'autres solutions. Du 31 juillet au 5 décembre 1940, on ne trouve plus une seule trace d'un tel projet; Hitler ne montre plus le moindre intérêt pour une campagne à l'Est. Ce n'est que le 18 décembre 1940, un peu plus de quatre semaines après la visite de Molotov à Berlin, que Hitler a donné l'ordre, fatidique, de préparer l'“Opération Barbarossa”.

Hitler juge incorrectement le potentiel de l'Armée Rouge

En prenant en considération la défaite allemande de 1945 et la puissance militaire soviétique actuelle, on a trop rapidement tendance à juger l'acte de Hitler comme totalement insensé. En effet, beaucoup de nos contemporains pensent que c'est un acte dément d'avoir osé attaquer, sans motif impérieux, un pays aussi puissant que la Russie soviétique. Qui plus est, en envahissant l'URSS, Hitler s'obligeait à mener une guerre sur deux fronts, dont l'issue ne pouvait être qu'une défaite inéluctable. Mais pour juger correctement de cette décision de Hitler, il faut tenir compte de l'état des connaissances de l'époque; seule une telle prise en compte permet un jugement historique solide. L'Armée Rouge avait alors dans le monde entier une très mauvaise réputation. Fin mai 1941, par exemple, le Foreign Office britannique conclut que l'URSS capitulerait rapidement, avant ou après la menace d'une attaque allemande. Si les choses en arrivaient là, les Britanniques bombarderaient Bakou, le centre pétrolier soviétique, de façon à ce que les Allemands ne puissent pas s'emparer de cette matière première indispensable à la poursuite de la guerre (26). Hitler, ses conseillers militaires et bon nombre d'autres experts militaires étrangers estimaient que le sort de l'URSS aurait été réglé en une campagne d'été de 9 à 18 semaines (27).

Cette mésestimation des capacités de l'Armée Rouge et de la résistance du peuple russe abonde plutôt dans le sens de Stegemann et de ceux qui disent que Hitler a été essentiellement motivé par des raisons stratégiques. Hitler a cru qu'il était possible, concrètement, d'éliminer l'URSS par une Blitzkrieg, après avoir épuisé toutes les possibilités de coopération avec le partenaire soviétique en automne 1940.

Hitler pouvait espérer se débarrasser du maître-chanteur qui le menaçait sur son flanc oriental, ôter à l'Angleterre la possibilité de manœuvrer contre lui un “allié continental” et montrer aux Etats-Unis que toute intervention directe dans la guerre européenne était désormais impossible puisque le Reich contrôlait à son profit toute la puissance économique russe. Nous constatons donc que Hitler —tout en restant dans le cadre de sa stratégie globale— avançait toujours des motifs plausibles et réalisables pour justifier sa décision d'attaquer l'URSS.

Pourquoi les Allemands ont-ils si mal évaluer le potientiel de l'Armée Rouge? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, cette mésestimation remonte à la jonction entre unités de la Wehrmacht et unités de l'Armée Rouge en Pologne en septembre 1939. Les militaires allemands ont eu une mauvaise impression de l'Armée Rouge. Leurs rapports mentionnent une discipline qui laissait à désirer et une disparité dans les uniformes. Enfin, les équipements, signalaient ces rapports, étaient totalement obsolètes et, souvent, les obusiers étaient encore tirés par des tracteurs (28).

Cette mauvaise impression des militaires allemands, Staline l'a-t-elle délibérément provoquée? On doit prendre ce soupçon en compte. Même si au cours de la guerre de l'hiver 39/40 contre la Finlande, les Soviétiques s'étaient également servi d'armes obsolètes. Sur cette guerre, les militaires soviétiques ont même fait tourner un film de propagande, dont le titre était “En perçant la ligne Mannerheim”. Ce film est tombé entre les mains des services secrets allemands, qui l'ont montré à l'état-major. On y voyait effectivement des mitrailleuses d'un autre âge, ce qui a convaincu l'état-major général allemand que l'Armée Rouge n'avait qu'une faible valeur combative, incapable, qui plus est, de venir rapidement à bout des Finlandais (29).

Vraisemblablement, ce film a été délibérément fourni aux Allemands, sinon Staline aurait verrouillé son territoire sans laisser la moindre faille pour que l'étranger ne prenne pas connaissance de la véritable valeur combative du soldat soviétique. En toute apparence, le dictateur géorgien voulait montrer piètre figure afin de suggérer aux Allemands qu'aucun danger ne les guettait de l'Est.

Une agression?

Le 22 juin 1941 à 3 heures 15, Hitler attaque l'Union Soviétique. On parle de cet événement majeur de la deuxième guerre mondiale comme d'une “agression”; dans le langage courant, ce terme désigne une attaque-surprise, que la victime n'avait pas introduite dans ses calculs. Dans le cas de l'Opération Barbarossa, l'effet de surprise n'a pas joué, donc le terme “agression” nous apparaît inapproprié. Staline, bien sûr, savait depuis longtemps quels étaient les plans de Hitler.

Plusieurs discours de Staline prouvent que le dictateur soviétique considérait la guerre comme inévitable, notamment son allocution du 5 mai 1941 aux lauréats de l'Académie militaire. Dans ce discours, dont le contenu est attesté par de nombreux témoins, Staline a dit, textuellement: “L'Armée Rouge doit se faire à l'idée que l'ère de la paix est terminée et que l'ère de l'expansion violente du front socialiste a commencé. Celui qui ne reconnaît pas la nécessité de passer à l'offensive est soit un petit bourgeois soit un idiot” (30). Le pouvoir soviétique devait donc temporairement retenir l'adversaire en engageant des négociations, pour pouvoir s'opposer à lui dans de meilleurs conditions en 1942 (31).

Signe extérieur de la tension qui règnait entre Allemands et Soviétiques: en avril 1941 la propagande anti-allemande est à nouveau tolérée à Moscou (32).

Même l'observateur qui ne connaît pas grand'chose à l'art militaire admettra qu'on ne peut pas transporter vers leurs zones de rassemblement plus de trois millions de soldats allemands, avec leur matériel, sans que l'ennemi ne s'en aperçoive. Les Soviétiques n'ont pas cessé de renforcer leurs effectifs le long de leurs frontières occidentales, amenant des divisions de Sibérie orientale et concentrant les masses compactes de leur armée de terre à proximité de la frontière, de façon à ce que les observateurs allemands aient l'impression que l'Armée Rouge était sur le point d'attaquer (33).

Chars et unités de cavalerie avaient également été massées dans des positions exposées; beaucoup de terrains d'aviation avaient été aménagé à proximité des frontières. “Les travaux d'aménagement n'avaient pas encore été terminés au début de la guerre, si bien que les avions étaient alignés en rangs serrés sur les terrains d'aviation presque prêts; de cette façon, ils offraient des cibles idéales pour les appareils de la Luftwaffe”. De même, les forces terrestres et aériennes, les dépôts logistiques, les stocks de carburants et les réserves en cas de mobilisation avaient été disposés d'une façon jugée erronée aujourd'hui, à proximité immédiate de la nouvelle frontière entre les deux puissances. Dès le début des hostilités, tout cela a évidemment été perdu pour les Soviétiques (34). Ils avaient construit des routes et des ponts, tracé des chemins, bâti des refuges pour leurs troupes mais avaient renoncé à installer dans l'arrière-pays des relais de communication et des postes de commandement. Ce choix, qui s'est avéré fatidique, montre bien que les Soviétiques ne pensaient pas devoir défendre leur pays en profondeur. Mais les mesures qu'ils ont effectivement prises (concentration des troupes très près des frontières, etc.) ne signifient-t-elles pas que Staline mettaient en œuvre ses plans offensifs (35)?

Ce qui, jusqu'ici, ne pouvait être lu que dans les souvenirs des officiers ou entendu dans les propos de table des soldats, pénètre petit à petit, depuis 1983, dans la littérature scientifique consacrée à l'histoire de la seconde guerre mondiale. Toutefois, l'historien Förster relativise les thèses qui évoquent les intentions offensives des Soviétiques; à ce propos, il écrit: “Du fait que les Soviétiques ne donnent pas encore accès à leurs documents, on ne peut pas répondre en toute certitude à la question de savoir si oui ou non les Soviétiques avaient l'intention de passer à l'offensive” (36). Le dilemme est connu: les archives soviétiques ne sont pas accessibles aux historiens, si bien qu'on ne peut trouver ni la preuve ni l'indice d'un ordre quelconque, prouvant que les Soviétiques avaient bel et bien l'intention de lancer une offensive.

Ce qui frappe les observateurs, ce sont les énormes concentrations de troupes soviétiques dans le saillant de Lemberg (Lvov) et dans la région de Bialystok. De telles concentrations ne peuvent s'expliquer pour des raisons purement défensives; en effet, comme l'admet Joukov lui-même, en cas d'attaque, ces masses concentrées de troupes risquent d'être contournées en profondeur, puis encerclées et détruites (37).

Förster avance l'hypothèse que l'URSS a vraisemblablement envisagé d'entrer en guerre durant l'hiver 1940/41, avant la campagne victorieuse des Allemands dans les Balkans (38). “Lorsque nous disons que les préparatifs militaires se faisaient en vue d'une offensive soviétique, ... , nous défendons finalement le même point de vue que celui du Général Vlassov, qui, au début de la guerre {germano-soviétique], commandait le 4° Corps mécanisé dans la région de Lemberg (Lvov), et qui, en cette qualité, devait être plus ou moins au courant des intentions du commandemant soviétique” (39). On ne peut dire avec certitude qu'une seule chose: Staline, en disposant ses troupes à l'Ouest, se ménageait indubitablement des possibilités, de quelque façon que la situation évolue (40).

Enfin, il est intéressant de juger la puissance respective des Soviétiques et des Allemands à la date du 22 juin 1941. Ce jour-là, sur le Front de l'Est, se trouvaient 3.050.000 soldats allemands et 600.000 alliés de l'Axe (Roumains, Finlandais et Hongrois). Face à eux, 2.900.000 soldats soviétiques, mais qui pouvaient rapidement recevoir des renforts de l'intérieur du pays. Sur le plan matériel, les Soviétiques étaient nettement supérieurs. Ainsi, face aux 3648 chars et canons d'assaut allemands, se trouvaient 14.000 à 15.000 chars soviétiques; face aux 2510 avions allemands, 8000 à 9000 avions soviétiques.

Hitler a pu facilement exploiter, dans sa propagande, le fait que les Soviétiques avaient concetré autant d'hommes et de matériels le long de sa frontières orientale. Lorsque, dans la nuit du 22 juin 1941, la rupture définitive entre Berlin et Moscou a été consommée, Hitler, dans son mémorandum, a reproché au gouvernement soviétique et à Staline d'avoir concentré l'ensemble des forces soviétiques “le long de la frontière, prêtes à bondir” (41). Pour justifier la guerre, les Allemands reprochaient aux Soviétiques d'avoir pénétré dans les Pays Baltes et en Finlande, en Bessarabie et en Boukovine du Nord, et d'avoir exercé une pression constante sur la Turquie, la Roumanie, la Bulgarie et la Yougoslavie (42).

Résumé

1. Hitler et Staline ont coopéré de 1939 à juin 1941; tous deux ont profité largement de cette coopération.

2. Hitler a pu mener ses campagnes en Europe occidentale parce que l'Union Soviétique n'a pas bougé et lui a livré d'impressionnantes quantités de matériels.

3. L'harmonie entre Moscou et Berlin ne s'est pas rompue pour des motifs idéologiques mais parce qu'il s'est avéré, au plus tard en novembre 1940, lors de la visite de Molotov à Berlin, que les deux dictateurs avaient quasiment les mêmes visées territoriales, notamment l'acquisition de territoires et d'influences en Europe centrale et orientale.

4. La question de savoir si Hitler aurait attaqué l'URSS ultérieurement et dans d'autres circonstances, si Moscou avait accepté d'adhérer en 1940 à son projet de “bloc continental”, demeure ouverte.

5. L'URSS n'était pas un “pays pacifique”: elle avait forcé la main à six de ses voisins depuis 1939, en utilisant des moyens militaires: la Finlande, la Lettonie, l'Estonie, la Lithuanie, la Pologne et la Roumanie.

6. L'URSS, cela va de soi, a intérêt à diffuser la thèse que Hitler l'a attaquée en 1941 pour des motifs idéologiques. Si, dans l'opinion publique internationale, elle passe pour la victime innocente d'une théorie folle de la race et de l'espace vital, elle peut, simultanément, faire oublier les années —celles où il y avait du butin à prendre— où ses intérêts ont été identiques à ceux des Allemands.

Notes

1) Hellmuth Günther Dahms, Die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, Munich, 1983, p. 104.

2) Ibidem.

3) Ibidem, p. 120.

4) Alfred Schickel, Polen und Deutsche, Bergisch Gladbach, 1984, p. 232.

5) Hellmuth Günther Dahms, op. cit., p. 121.

6) Ibidem.

7) Ibidem.

8) Ibidem, p. 122.

9) Förster, “Der Angriff auf die Sowjetunion”, in Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 4, Stuttgart, 1983, p. 104.

10) Ibidem, p. 96.

11) Andreas Hillgruber, Hitlers Strategie, Politik und Kriegsführung 1940/41, Frankfurt, 1965, p. 231.

12) Ibidem, p. 110.

13) Ibidem, p. 105.

14) Hellmuth Günther Dahms, op. cit., p. 213.

15) Ibidem, p. 214.

16) Ibidem, p. 215.

17) Ibidem, p. 220.

18) Akten zur auswärtigen deutschen Politik, Serie D, Bd. 11, 1, pp. 472 et suivantes.

19) Ibidem.

20) Hellmut Diwald, Geschichte der Deutschen, Frankfurt, 1979, p. 156.

21) Hellmuth Günther Dahms, op. cit., p. 223.

22) Ibidem, p. 225.

23) Hellmut Diwald, op. cit., p. 157.

24) Bernd Stegemann, “Politik und Kriegführung in der 1. Phase der deutschen Initiative”, in Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 2, Stuttgart, 1979, p. 39.

25) Andreas Hillgruber, “Noch einmal Hitlers Wendung gegen die Sowjetunion 1940”, in Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 4, 1982, Stuttgart.

26) Hellmuth Günther Dahms, op. cit., p. 261.

27) Ibidem, p. 262.

28) Erich Helmdach, Täuschungen und Versäumnisse, Kriegsausbruch 1939/41, Berg, 1979, p. 114.

29) Ibidem.

30) Förster, op. cit., p. 73.

31) Hellmuth Günther Dahms, op. cit., p. 261.

32) Ibidem, p. 268.

33) Ibidem, p. 266.

34) Förster, op. cit., p. 69.

35) Ibidem.

36) Ibidem.

37) Ibidem.

38) Ibidem, p. 70.

39) Ibidem, p. 71.

40) Ibidem.

41) Ibidem, p. 75.

42) Hellmuth Günther Dahms, op. cit., p. 268.

In 2009, we mark the 150th birthday of Knut Hamsun (1859-1952). The Norwegian novelist, born Knut Pedersen, is, along with Hendrik Ibsen, the most widely read and translated Norwegian writer of all. In 1890, Knut Hamsun made his debut with his stylistically innovative novel Hunger. From the start, this novel was a great success and was the beginning of a long and productive literary career. In 1920, Knut Hamsun won the Nobel Prize for literature. His influence on European and American literature is immense and incalculable. Writers like Ernest Hemingway, Henry Miller, Louis-Ferdinand Celine, Hermann Hesse, Franz Kafka, Thomas Mann, and I. B. Singer were inspired by the talent of Knut Hamsun. Singer called him the “father of modern literature.” In Flanders, two writers, Felix Timmermans and Gerald Walschap, were inspired by the Norwegian Nobel Prize-winner.

In 2009, we mark the 150th birthday of Knut Hamsun (1859-1952). The Norwegian novelist, born Knut Pedersen, is, along with Hendrik Ibsen, the most widely read and translated Norwegian writer of all. In 1890, Knut Hamsun made his debut with his stylistically innovative novel Hunger. From the start, this novel was a great success and was the beginning of a long and productive literary career. In 1920, Knut Hamsun won the Nobel Prize for literature. His influence on European and American literature is immense and incalculable. Writers like Ernest Hemingway, Henry Miller, Louis-Ferdinand Celine, Hermann Hesse, Franz Kafka, Thomas Mann, and I. B. Singer were inspired by the talent of Knut Hamsun. Singer called him the “father of modern literature.” In Flanders, two writers, Felix Timmermans and Gerald Walschap, were inspired by the Norwegian Nobel Prize-winner.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Les prolégomènes de l'attaque allemande contre l'URSS (22 juin 1941)

Les prolégomènes de l'attaque allemande contre l'URSS (22 juin 1941)

Les personnalités qui ont émis des critiques sévères à l'encontre de la justice répressive belge, ne nient pas pour autant la nécessité de punitions justes et appropriées, surtout pour trois motifs: 1) Le soutien apporté aux manœuvres arbitraires de l'ennemi, qui ont causé des dommages à la population ou lui ont apporté des souffrances inutiles; en clair, cela signifie réclamer des peines exemplaires pour les auxiliaires de la police allemande, surtout ceux qui ont agi pour des mobiles vénaux; 2) Le soutien apporté à l'armée ennemie après

Les personnalités qui ont émis des critiques sévères à l'encontre de la justice répressive belge, ne nient pas pour autant la nécessité de punitions justes et appropriées, surtout pour trois motifs: 1) Le soutien apporté aux manœuvres arbitraires de l'ennemi, qui ont causé des dommages à la population ou lui ont apporté des souffrances inutiles; en clair, cela signifie réclamer des peines exemplaires pour les auxiliaires de la police allemande, surtout ceux qui ont agi pour des mobiles vénaux; 2) Le soutien apporté à l'armée ennemie après La Kriegsmarine et l'Opération Barbarossa

La Kriegsmarine et l'Opération Barbarossa

19 janvier 1940: Il est un plan concocté par les Franco-Britanniques en 1940 que l’on oublie généralement de mentionner dans les histoires de la seconde guerre mondiale: celui que Daladier a demandé à Gamelin de mettre au point pour attaquer l’URSS, alors alliée à l’Allemagne dans le cadre du pacte germano-soviétique ou pacte Molotov/Ribbentrop, dans le Caucase, afin de s’emparer des puits de pétrole d’Azerbaïdjan et des oléoducs qui acheminent le brut dans les républiques soviétiques au Sud de la chaîne caucasienne. C’est le 19 janvier 1940 que Daladier convie Gamelin à s’atteler à cette tâche, qui n’aura pas de lendemain mais qui préfigure tout de même toute l’affaire géorgienne d’août 2008. La France, n’ayant été rien d’autre que la réserve continentale de chair à canon pour l’empire britannique, a donc été conviée à lancer une opération destinée à réaliser un vieux voeu de l’impérialisme anglais, conçu avant la première guerre mondiale, mais mis sous le boisseau car Londres avait besoin de la chair à canon russe pour éliminer l’Allemagne, non pas tant celle de Guillaume II, mais celle, plus cohérente, de l’Amiral von Tirpitz, qui entend épauler le développement industriel et commercial allemand dans le monde entier et en Amérique latine en particulier, par une flotte aguerrie, capable de se mesurer aux autres flottes de guerre de la planète. Avant de donner l’ordre à Gamelin de travailler à un plan d’invasion du Caucase méridional, le gouvernement français avait décidé le 8 janvier 1940 de créer une armée d’Orient en Syrie, sous les ordre du Général Weygand, celui-là même qui avait aidé les Polonais à refouler les Soviétiques au-delà de la Ligne Curzon, autre démarcation inventée dans les bureaux londoniens pour élargir au maximum l’espace entre l’Allemagne et la nouvelle URSS, prêtes à s’allier sous la double impulsion de Rathenau et de Tchitchérine qui s’étaient rencontrés à Rapallo en 1922. Il est évident qu’une occupation des champs pétrolifères caucasiens aurait privé également la Wehrmacht allemande de son carburant.

19 janvier 1940: Il est un plan concocté par les Franco-Britanniques en 1940 que l’on oublie généralement de mentionner dans les histoires de la seconde guerre mondiale: celui que Daladier a demandé à Gamelin de mettre au point pour attaquer l’URSS, alors alliée à l’Allemagne dans le cadre du pacte germano-soviétique ou pacte Molotov/Ribbentrop, dans le Caucase, afin de s’emparer des puits de pétrole d’Azerbaïdjan et des oléoducs qui acheminent le brut dans les républiques soviétiques au Sud de la chaîne caucasienne. C’est le 19 janvier 1940 que Daladier convie Gamelin à s’atteler à cette tâche, qui n’aura pas de lendemain mais qui préfigure tout de même toute l’affaire géorgienne d’août 2008. La France, n’ayant été rien d’autre que la réserve continentale de chair à canon pour l’empire britannique, a donc été conviée à lancer une opération destinée à réaliser un vieux voeu de l’impérialisme anglais, conçu avant la première guerre mondiale, mais mis sous le boisseau car Londres avait besoin de la chair à canon russe pour éliminer l’Allemagne, non pas tant celle de Guillaume II, mais celle, plus cohérente, de l’Amiral von Tirpitz, qui entend épauler le développement industriel et commercial allemand dans le monde entier et en Amérique latine en particulier, par une flotte aguerrie, capable de se mesurer aux autres flottes de guerre de la planète. Avant de donner l’ordre à Gamelin de travailler à un plan d’invasion du Caucase méridional, le gouvernement français avait décidé le 8 janvier 1940 de créer une armée d’Orient en Syrie, sous les ordre du Général Weygand, celui-là même qui avait aidé les Polonais à refouler les Soviétiques au-delà de la Ligne Curzon, autre démarcation inventée dans les bureaux londoniens pour élargir au maximum l’espace entre l’Allemagne et la nouvelle URSS, prêtes à s’allier sous la double impulsion de Rathenau et de Tchitchérine qui s’étaient rencontrés à Rapallo en 1922. Il est évident qu’une occupation des champs pétrolifères caucasiens aurait privé également la Wehrmacht allemande de son carburant. Archives de Synergies Européennes - 1991

Archives de Synergies Européennes - 1991

30 décembre 1939: Les Japonais trouvent des alliés en Chine parmi les dissidents du Kuo-Min-Tang (KMT) nationaliste. Leur chef de file est Wang Tsing-wei, ancien ministre des affaires étrangères du KMT, donc une figure de proue et non un militant subalterne de cette formation nationaliste et républicaine chinoise. Wang Tsing-wei avait été l’un des principaux concurrents de Tchang Kai-chek dans la lutte pour la direction du KMT. Evincé, il se met au service d’une politique japonaise prônant la paix et invitant tous les Asiatiques à construire le “nouvel ordre asiatique” ou la “sphère de coprospérité d’Asie orientale”. Il s’était réfugié d’abord à Hanoï en Indochine française et, de là, avait appelé à cette paix voulue par les Japonais.

30 décembre 1939: Les Japonais trouvent des alliés en Chine parmi les dissidents du Kuo-Min-Tang (KMT) nationaliste. Leur chef de file est Wang Tsing-wei, ancien ministre des affaires étrangères du KMT, donc une figure de proue et non un militant subalterne de cette formation nationaliste et républicaine chinoise. Wang Tsing-wei avait été l’un des principaux concurrents de Tchang Kai-chek dans la lutte pour la direction du KMT. Evincé, il se met au service d’une politique japonaise prônant la paix et invitant tous les Asiatiques à construire le “nouvel ordre asiatique” ou la “sphère de coprospérité d’Asie orientale”. Il s’était réfugié d’abord à Hanoï en Indochine française et, de là, avait appelé à cette paix voulue par les Japonais.

L’area su cui l’Italia mirava a esercitare il controllo comprendeva la penisola araba, l’Iraq, la Siria, la Palestina, l’Egitto, il Maghreb e la costa orientale africana fino al Tanganica, tutti Paesi alla ricerca dell’indipendenza. I movimenti anticolonialisti in lotta contro la Francia e l’Inghilterra non arrivavano, allora, ad azioni unitarie di vaste proporzioni: la rivoluzione del Partito Wafd in Egitto (1919-1920), il movimento Destour in Tunisia (1922-1929), o anche i fermenti antisionistici in Palestina (1922-1929), permettono di concludere che le intenzioni italiane potevano realizzarsi solo contro la resistenza araba e franco-britannica.

L’area su cui l’Italia mirava a esercitare il controllo comprendeva la penisola araba, l’Iraq, la Siria, la Palestina, l’Egitto, il Maghreb e la costa orientale africana fino al Tanganica, tutti Paesi alla ricerca dell’indipendenza. I movimenti anticolonialisti in lotta contro la Francia e l’Inghilterra non arrivavano, allora, ad azioni unitarie di vaste proporzioni: la rivoluzione del Partito Wafd in Egitto (1919-1920), il movimento Destour in Tunisia (1922-1929), o anche i fermenti antisionistici in Palestina (1922-1929), permettono di concludere che le intenzioni italiane potevano realizzarsi solo contro la resistenza araba e franco-britannica.

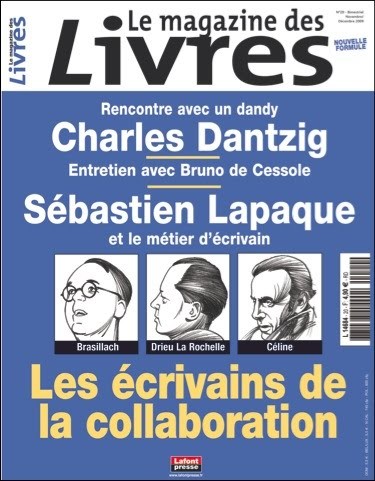

Ce qui frappe dans beaucoup de ces réponses, c’est leur réticence. Ainsi M. de Montherlant ne voit dans cette enquête qu’une « recherche académique ». M. Georges Ripert, doyen de la Faculté de Droit de Paris, regrette que « dirigeant une maison où il y a beaucoup de jeunes gens, il lui soit impossible d’accorder d’interview » ; quant à Ferdinand Céline, il répond sans ambages « qu’il donnerait toutes les cathédrales du monde pour arrêter la tuerie », ce qui est une plaisante façon de ne rien dire.

Ce qui frappe dans beaucoup de ces réponses, c’est leur réticence. Ainsi M. de Montherlant ne voit dans cette enquête qu’une « recherche académique ». M. Georges Ripert, doyen de la Faculté de Droit de Paris, regrette que « dirigeant une maison où il y a beaucoup de jeunes gens, il lui soit impossible d’accorder d’interview » ; quant à Ferdinand Céline, il répond sans ambages « qu’il donnerait toutes les cathédrales du monde pour arrêter la tuerie », ce qui est une plaisante façon de ne rien dire.

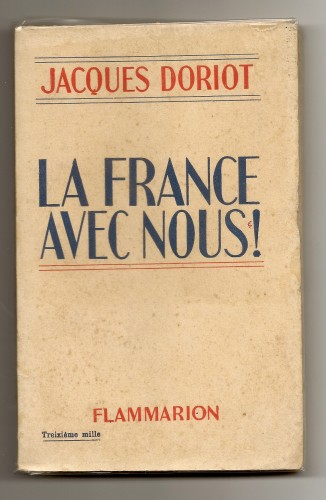

Formé dans les écoles du Komintern à Moscou, député communiste à 25 ans, maire de Saint-Denis à 32, Jacques Doriot fut au sein du PCF le grand rival de Maurice Thorez. Pour avoir refusé de se plier aux exigences de Staline et prôné trop tôt un rapprochement avec les socialistes, il est exclu du Parti en 1934.

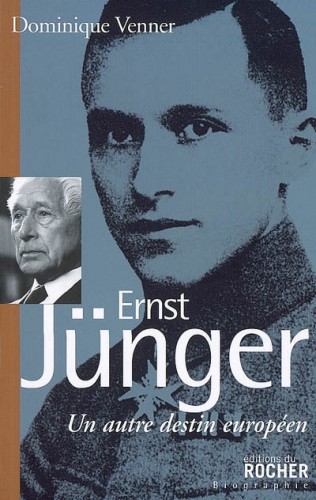

Formé dans les écoles du Komintern à Moscou, député communiste à 25 ans, maire de Saint-Denis à 32, Jacques Doriot fut au sein du PCF le grand rival de Maurice Thorez. Pour avoir refusé de se plier aux exigences de Staline et prôné trop tôt un rapprochement avec les socialistes, il est exclu du Parti en 1934. "Ernst Jünger", de Dominique Venner

"Ernst Jünger", de Dominique Venner ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1997