Les néoréactionnaires sont-ils solubles dans la pensée?

par Claude Bourrinet

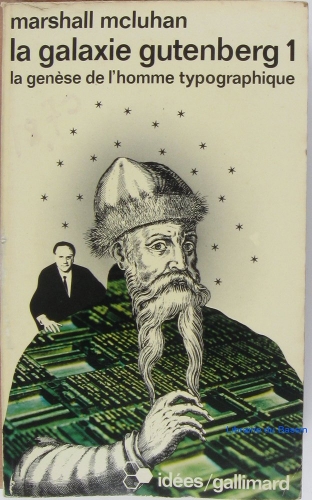

La galaxie Gutenberg et l’humanisme européen

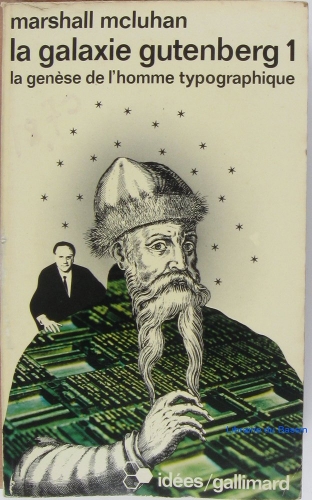

On se souvient peut-être de la thèse que Marshall McLuhan, en 1962, avait soutenue dans un essai brillant: The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. La cybernétique n’en était alors qu’à ses balbutiements. Elle venait de fêter ses vingt ans, et promettait un bel avenir.

McLuhan avait d’abord analysé la formation d’un nouvel homme, d’une nouvelle conscience, d’une civilisation inédite générée par l’invention de l'imprimerie à caractères mobiles par Gutenberg (vers 1450). La diffusion du livre imprimé à une échelle inimaginable alors avait instauré la suprématie de la vision et de la linéarité au détriment des autres sens.

McLuhan avait d’abord analysé la formation d’un nouvel homme, d’une nouvelle conscience, d’une civilisation inédite générée par l’invention de l'imprimerie à caractères mobiles par Gutenberg (vers 1450). La diffusion du livre imprimé à une échelle inimaginable alors avait instauré la suprématie de la vision et de la linéarité au détriment des autres sens.

Sa vision anthropologique repose sur un postulat : l’homme est un être protéique, modulable, dont la nature est d’être sans nature fixe, en tout cas d’un point de vue psychologique, social, politique. Toutefois, en 1937, à l’âge de 26 ans, il s’était converti au catholicisme romain. Et il est resté un catholique fervent et pratiquant jusqu’à sa mort. On ne peut donc affirmer que, pour lui, la personne n’existait pas, contrairement, par exemple, à la thèse déconstructiviste d’un Foucault, pour qui le moi, l’individu, est un concept vide susceptible d’emprunter tous les oripeaux sociaux et psychiques en fonction des jeux de pouvoirs. «L’homme s’effacera comme à la limite de la mer un visage de sable», affirmait-il. Pour lui, le concept moderne d’individu/de sujet est un produit historique récent et transitoire des savoirs (épistémè) des XVIIIᵉ-XIXᵉ siècles, pas du tout comme une réalité éternelle ou substantielle.

C’est justement à cette période, précédée tout de même par un XVIIe siècle, phase problématique, de crise, de transition, où les certitudes s’ébranlent, que fait référence McLuhan lorsqu’il décrit les effets produit par la « galaxie Gutenberg ».

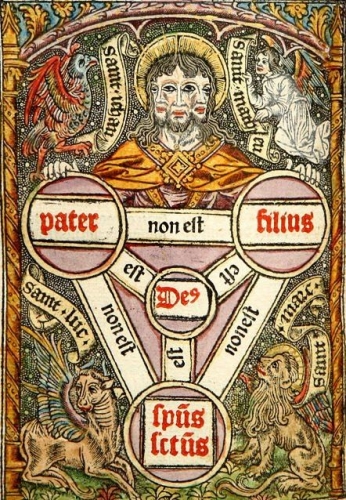

Si l’homme (socialisé, l’homme de «culture») est un être modulable, il l’est surtout par le médium (en l’occurrence, le livre imprimé), qui est un prolongement de nos sens (surtout la vue), et découpe, transforme, structure le monde perçu et interprété. Le lien dialectique entre le mot, le signe, et le lecteur, induit l’émergence d’un individu coupé du réel sensoriellement présent (le livre du monde), individualiste et analytique (d’où le succès de la Réforme dans certaines régions européennes, et de la science moderne), et donnant naissance à un humanisme érudit, aux « collèges » où un corpus livresque est livré à la mémoire et à la répétition, et où ces trésors de culture permettent la spécialisation. La personne humaine est considérée alors comme le faisait le cicéronisme : c’est un être éducable, dont on favorise les bons penchants par l’étude, la discipline intellectuelle, et la construction commune, encouragée par les échanges (circulation des livres, « académies », cercles etc.) humains et savants.

Les cultures orales antérieures étayaient la diffusion du savoir sur l’oralité. Le livre manuscrit – d’abord le papyrus, le rouleau (volumen), puis le parchemin, notamment le codex, était rare, cher, et particulièrement périssable. La lecture silencieuse ne s’est imposée dans l’ensemble des «lettrés» qu’à la fin du moyen-âge (bien qu’il y eût parfois des pratiques isolées de cette sorte). Une lecture était une «performance» (au sens théâtral). Elle engageait physiquement le lecteur (et l’auditoire), qui devait régler sa voix, son souffle, son regard en fonction de son public. En outre, elle se pratiquait au sein d’un groupe bien caractérisé, singulier, qu’il fût une assemblée de croyants, dans le cadre d’un office religieux, ou un groupe d’étudiants écoutant le maître ou l’un des leurs, lors d’une leçon universitaire, ou bien, de manière plus intime, dans un lieu privé, comme le manoir d’un noble, ou la maison d’un bourgeois, quand on donnait vie aux romans de la Quête du Graal, par exemple, ou à des Fabliaux. Cet exercice renforçait les liens identitaires des participants, et donnait vie à une relation autant sociale que culturelle (les auditeurs pouvaient réagir au fil de la lecture, par exemple). Ajoutons que cette oralité concernait aussi la transmission, l’élaboration de contes, de légendes, de mythes, dont la multiplicité et la richesse des variantes (tant à l’oral que dans les productions manuscrites) délivraient d’une uniformisation et d’une universalisation de la pensée, dont le livre imprimé, puis les mass media modernes, se feront les vecteurs trop souvent. Le monde était considéré comme un enchâssement de fidélités, et chacun y avait sa place, pourvu qu’il appartînt à un groupe social, à ce qu’on appellera au XVIIe siècle, une « condition ».

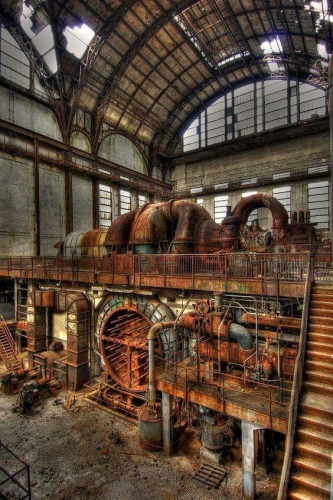

L’âge cybernétique

En 1962, l’âge électrique/électronique est en train d’envahir le monde occidental. A la radio a succédé la télévision, et, dans les années 70/80, internet s’est imposé. L’oralité et l’image semblent de nouveau supplanter l’écrit, le livre, et la simultanéité de l’échange de messages envoyés à partir d’un clavier ou d’un micro rend vaine la macération, la lente digestion intellectuelle et émotionnelle que prodiguait l’usage du livre. Le tempo du véhicule charriant « informations », « connaissances », « affects » etc. s’est accéléré, voire emballé. Le savoir s’est fragmenté, émietté, et simplifié, formatant des cerveaux et des estomacs à sa mesure. Dans le même temps, des connivences, des solidarités, souvent fluctuantes, éphémères, fondées sur des goûts ou des répulsions communs, créent des « réseaux », et même des groupes de pression. La planète leur sert d’espace d’expression, mais le monde, le « village global » ainsi suscité double le monde réel : il est devenu une bulle où des simulacres, des créations électroniques, ont plus de présence, souvent fantasmée, que la réalité.

Cette schizophrénie est devenue un mode d’existence, et les geeks sont une espèce nouvelle. Plus généralement, l’outil informatique est devenu un instrument d’arraisonnement du monde. Il organise de plus en plus le travail, et modèle la représentation de la vie. On a pu assimiler le cerveau à un ordinateur. Qui contrôle internet contrôle le monde. Une nouvelle caste, aussi assurée de sa supériorité présumée que l’était la classe érudite de l’ancien monde, avance sa maîtrise technique, les connexions qu’elle entretient avec les intérêts d’argent, les besoins économiques, et avec les nouveaux lieux de pouvoir, comme la Silicon Valley, pour s’ériger en nouvelle upper class.

Cette schizophrénie est devenue un mode d’existence, et les geeks sont une espèce nouvelle. Plus généralement, l’outil informatique est devenu un instrument d’arraisonnement du monde. Il organise de plus en plus le travail, et modèle la représentation de la vie. On a pu assimiler le cerveau à un ordinateur. Qui contrôle internet contrôle le monde. Une nouvelle caste, aussi assurée de sa supériorité présumée que l’était la classe érudite de l’ancien monde, avance sa maîtrise technique, les connexions qu’elle entretient avec les intérêts d’argent, les besoins économiques, et avec les nouveaux lieux de pouvoir, comme la Silicon Valley, pour s’ériger en nouvelle upper class.

« Le medium est le message »

Quelle est la langue de la cybernétique ? Le langage usité dans des contextes de communication extérieurs à son univers est constitué de phrases, de lexèmes, de morphèmes, qui produisent des sèmes, des unités de sens. Ces éléments structurels sont unis par une syntaxe modulable, complexe, capable de réaliser une pensée élaborée, ou de suggérer finement un ensemble de sensations ou d’émotions. Plus un individu est doté d’un bagage riche en quantité et en qualité de ce genre de briques langagières, idiomatiques, plus il approfondit sa dimension intérieure, et varie ses relations avec son entourage.

Le « mème » (mot valise construit à partir de « gène » ( unité de transmission biologique (ADN)) et de « mimeme », inspiré du grec mimêsis ( imitation) est une unité de transmission culturelle. Un mème, dans ce sens large, est n'importe quelle idée, comportement, style, mélodie, croyance, mode, expression ou rituel qui se réplique d’un cerveau à un autre par imitation, ou plutôt, dans le cas d’internet, par contagion. Comme dans le monde des espèces décrit par Darwin, il s’adapte, peut muter, ou phagocyter d’autres mèmes. L’internaute n’est, somme toute, qu’un truchement, un transmetteur. Ce phénomène d’inondation, de propagation sémiotique, encourage l’uniformisation des réactions et des idées, voire des comportements. Si la cybernétique crée des tribus, elles se reconnaissent par des signes partagés et reconnaissables. Des réactions similaires rompent avec d’autres monomanies tribales, mais soudent de manière holistique les membres du groupe.

Les signes et stimuli sont loin d’appartenir au domaine de la langue. La consommation du Web est surtout celle de l’image et du son. D’une certaine manière, on retrouve la civilisation de l’oralité antérieure à l’avènement de l’imprimé, mais sans cette incorporation sociale, culturelle, civilisationnelle, dont nous avions souligné la mise en œuvre dans de véritables singularités humaines, dans une société qui privilégiait la confiance et la fidélité. En revanche, le monde cybernétique, bien générateur de fusion, est un univers atomisé. Chacun est seul devant son écran. Et son usage, au lieu de ménager un équilibre entre le moi et la collectivité, invite à déverser, les inhibitions de la sociabilité abolies, des fantasmes, des pulsions, des affects violents, des lubies délirantes, des vulgarités, qu’on n’oserait pas exprimer dans un cadre inter-relationnel normal et codifié (par la pudeur, la morale, l’éducation…).

La néoréaction, ou la fin de l’Occident

Les Etats-Unis d’Amérique ont toujours une certaine avance dans la course vers l’abîme de notre dégénérescence. Le phénomène de la néoréaction, qui se fixe pour objectif de ré-accélérer le capitalisme en Occident, a la réputation d’inspirer le pouvoir trumpien. Son influence dépasse le cadre politique, et touche les décideurs véritables, ceux qui détiennent le pouvoir véritable, et particulièrement les cadres de la Silicon Valley.

Elle se présente comme une contre-culture de droite, mais cette étiquette n’est qu’un enfantillage, car son ambition dépasse les limites de la dichotomie droite/gauche. Certes, l’ennemi affiché est l’égalitarisme progressiste, mais sa portée est plus large, et plus dangereuse qu’une simple posture droitière. Du reste, elle s’oppose à la droite conservatrice, et se présente comme transgressive. Il ne faut pas la placer dans la filiation de Joseph de Maistre, Thomas Carlyle, Louis de Bonald, Donoso Cortés, Nicolás Gómez Dávila ou Karl Ludwig von Haller, bien qu’on puisse trouver dans sa/ses discours des citations des uns et des autres.

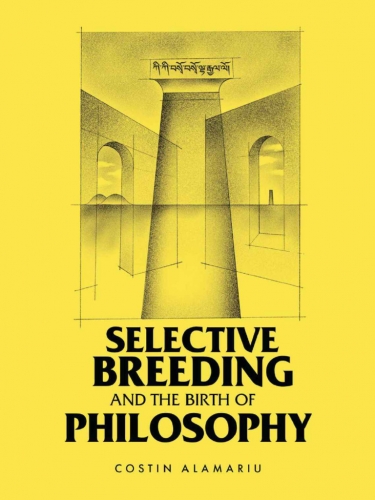

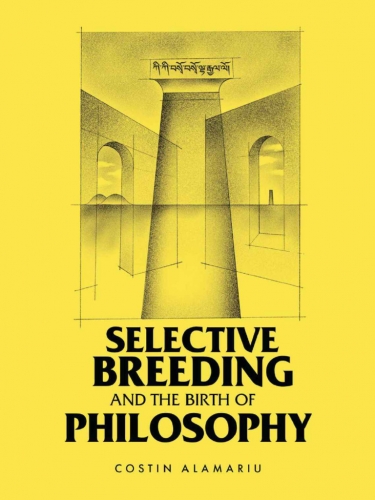

Son émergence est assez récente. Elle est née dans ce bain de culture pullulant de toutes sortes de bacilles douteux qu’est internet. A partir de blogs, de forums, de réseaux, dès 2010, des producteurs d’idées (comme aurait dit Céline) ont surgi hors du bocal, comme Curtis Yarvin, Nick Land, Costin Vlad Alamariu (photo). Les auteurs sont des ingénieurs, des blogueurs, des informaticiens, des start-uppers autodidactes, un milieu inculte et prétentieux assez proliférant, et qui se prend pour une élite.

Sa « culture » reflète le milieu où elle évolue : importance de la science-fiction, ou du fantastique d’épouvante, chez HP Lovecraft, par exemple.

Elle est volontiers provocatrice, mais fuit, comme il est normal, toute pensée structurée et cohérente.

Si on y trouve des références « élaborées », elles se présentent sous une forme légère et adaptée à des intelligences rétives à l’effort cognitif, et la patiente et longue lecture évocatrice de la rumination des vaches, image que Gracq aimait beaucoup. Ses productions sont farcies de citations, d’aphorismes, de condensés, de reader’s digest, bric-à-brac qui peut donner l’illusion d’en savoir beaucoup à peu de frais. La répétition ad nauseam des mèmes, qui crépitent comme une mitrailleuse électronique, s’impose aux consciences et aux cervelles.

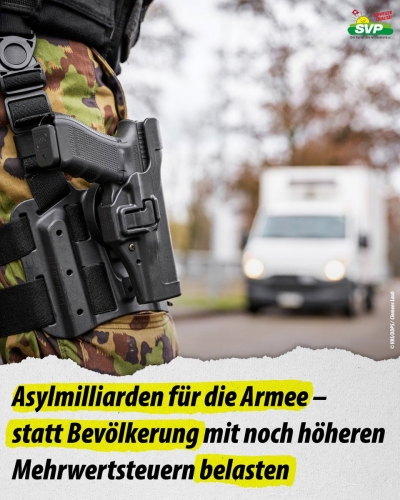

Il n’est pas question ici d’analyser en détail la « pensée » que ce courant véhicule, mais qui, idéologiquement, n’est pas si insolite qu’il le dit de lui-même. On y retrouve le culte de l’inégalité, sociale et raciale, l’idéologie libertarienne ultra-libérale, individualiste, une technophilie débridée, et s’y mêlent aussi, aussi étrange que cela puisse paraître aux yeux d’un Français, des délires théologiques, eschatologiques, traditionalistes, un messianisme qui se concilie très bien avec un productivisme conquérant, un projet de conquérir l’ensemble de la nature, de Mars aux abîmes marins, avec l’aide de l’IA.

Mais ce qui frappe surtout, c’est l’abandon complet des inhibitions, des pudeurs, des tabous qui pouvaient freiner les appétits capitalistes du Vieux monde, ou, du moins, susciter une mauvaise conscience parmi ses membres. L’humanisme soucieux des démunis, des misères de la terre, et le souci de la nature, tout cela vole en éclat avec jubilation. L’idée d’instituer un pouvoir féroce, d’écraser le faible sans barguigner, de conquérir les terres d’autrui, d’écraser l’adversaire au nom de la raison du plus fort, de piller, de s’enrichir sans vergogne, n’est associée à aucune honte ni scrupules, et se trouve même considérée comme l’expression d’une certaine excellence.

La technique ne pense pas, comme dit Heidegger. Elle fonctionne. L’homme est un rouage du fonctionnement. On lui demande d’être efficace, techniquement, bien sûr, mais aussi économiquement. Il ne s’agit pas de se polluer la vie avec de la poésie et de l’art, des rêves ou les délices de la contemplation. Le mot d’ordre, c’est l’action, et le succès. Un succès illimité. Comme l’affirmait Spengler, le prométhéisme et le faustisme, qui caractérisent le déclin de l’Occident, s’affichent comme un mouvement continu et sans bornes. Tous les moyens sont bons pour y parvenir, y compris les régimes les plus autoritaires.

On retrouve là les thèses de Johann Chapoutot, qui a fait un lien entre le management et les théories nazies.

Pour Heidegger, la technique est la phase ultime de la métaphysique, dans sa version nihiliste.

Les néoréactionnaires en Europe

Bien entendu, les « accélérationnistes » sont nombreux en Grande Bretagne. Le techno-libertarianisme est un capitalisme ultra, et l’Angleterre est la patrie du capitalisme.

La néoréaction a aussi été favorisé par le déconstructivisme du structuralisme français, et c’est pourquoi elle est présente dans certains mouvements de la gauche radicale. Mais c’est un mouvement très minoritaire, même à l’extrême droite où, pourtant, on a vu une catholique conservatrice comme Chantal Delsol inviter Peter Thiel à l’Institut de France. Le niveau lamentable de la «pensée» de cet «intellectuel» américain situe l’étiage très bas de certains chantres français du conservatisme. Car on peut déceler, parfois, des champions de ce technocapitalisme furieux, par exemple dans la revue Eléments, un Rochedy, par exemple.

Mais, en général, tant en France qu’en Italie, sans doute moins en Allemagne, les résistances à cette idéologie fumeuse et dangereuse sont assez fortes, et sa pénétration est faible. Sans doute s’y méfie-t-on de la technique, et l’Amérique n’est-elle pas perçue comme une amie. Mais il se peut aussi que, comme le dit Emmanuel Todd, certaines valeurs traditionnelles, issue d’un vieux fonds humaniste, chrétien, antique, subsiste-t-il, pour renforcer cette méfiance. La philosophie européenne, contrairement à l’empirisme logique et aux théories analytiques anglo-saxonnes, qui privilégient le « comment » sur le « pourquoi », se souvient que son souci est ontologique, c’est celui de l’être, et sa longue mémoire laisse ressurgir des souvenirs littéraires, artistiques, culturelles, où la pure contemplation et le plaisir gratuit de vivre et d’être heureux étaient le sommet de l’existence (sans oublier l’attention à la dignité de l’homme, quelle que soit son origine).

L’idéologie néoréactionnaire apparaît comme le dernier cri de rage d’une civilisation qui est en train de périr. Rappelons ce qu’écrivait D.H. Lawrence, dans son roman Le Serpent à plumes :

L’idéologie néoréactionnaire apparaît comme le dernier cri de rage d’une civilisation qui est en train de périr. Rappelons ce qu’écrivait D.H. Lawrence, dans son roman Le Serpent à plumes :

« Était-ce l’Amérique le grand continent de la mort, le grand Non! opposé au Oui! de l’Europe, de l’Asie et même de l’Afrique? Était-ce le grand creuset où les hommes venus des continents créateurs étaient refondus, non pour une création nouvelle, mais pour être réduits à l’homogénéité de la mort? Les grands continents-États étaient-ils les agents de la destruction mystique ! Arrachant, arrachant l’âme créée en l’homme, jusqu’à ce qu’enfin ils arrachent le germe en croissance, et le laissent créature de mécanisme et de réaction automatique, avec une seule inspiration, le désir d’arracher le vif de toute créature vivante spontanée. Était-ce là la clé de l’Amérique : le désir de détruire la connexion organique humaine en chaque homme ? Arracher, arracher, arracher à chaque âme individuelle jusqu’à ce qu’elle soit sans racines, frémissante, arrachée. Et au-delà, le désir que chaque homme détruise dans sa propre âme les racines de toute affection et même de la passion physique et du désir, si bien que l’humanité devienne enfin un arbre d’individus innombrables et isolés, tous frémissants et s’affirmant eux-mêmes, mais sans racines ni au ciel ni sur la terre, seulement l’éternel frémissement de l’auto-affirmation et du mécanisme. Était-ce cela, l’Amérique?»

Sommaire:

Sommaire:

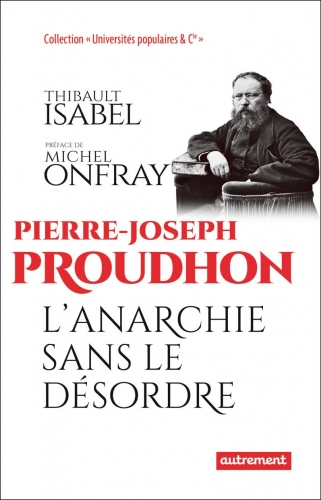

Du reste, étrangement, la figure de Proudhon vient à la rescousse pour étayer le projet libertarien. Onfray a toujours eu un penchant pour un théoricien qui, soit dit en passant, aurait pu gêner le sioniste fanatique qu’il est. Pour ma part, entre Proudhon et Marx, je choisis le deuxième. Non pour ses lubies utopistes et prophétiques, dont je fais la part, car au fond, elles appartiennent à la Vieille Europe depuis l’Antiquité (songeons au mythe de l’Âge d’or), mais parce que Marx a pensé l’avènement de la grande industrie militarisée (contrairement à Proudhon, qui n’avait que des réflexes de petit artisan), et parce que Marx, en hégélien qu’il était, savait concevoir de manière très large ce qu’était la grande Histoire, en prenant en considération les rapports réels de forces (qui ne se résolvent pas en l’opposition entre «petits» et «gros», ni dans la réduction de l’aliénation en un simple «vol» («La propriété», c’est le vol »)). Marx analysait en termes de rapports sociaux complexes, et le capitalisme, pour lui, qui était une phase de l’accumulation des forces productives, n’était pas une question morale, mais une nécessité historique 'en cela, il était hegelien). Ce que j’aime en Marx, c’est qu’il échappe à la posture moralisatrice (même s’il a des phrases aiguisées contre les ravages du capitalisme et de l’argent, mais le Manifeste est un outil de propagande).

Du reste, étrangement, la figure de Proudhon vient à la rescousse pour étayer le projet libertarien. Onfray a toujours eu un penchant pour un théoricien qui, soit dit en passant, aurait pu gêner le sioniste fanatique qu’il est. Pour ma part, entre Proudhon et Marx, je choisis le deuxième. Non pour ses lubies utopistes et prophétiques, dont je fais la part, car au fond, elles appartiennent à la Vieille Europe depuis l’Antiquité (songeons au mythe de l’Âge d’or), mais parce que Marx a pensé l’avènement de la grande industrie militarisée (contrairement à Proudhon, qui n’avait que des réflexes de petit artisan), et parce que Marx, en hégélien qu’il était, savait concevoir de manière très large ce qu’était la grande Histoire, en prenant en considération les rapports réels de forces (qui ne se résolvent pas en l’opposition entre «petits» et «gros», ni dans la réduction de l’aliénation en un simple «vol» («La propriété», c’est le vol »)). Marx analysait en termes de rapports sociaux complexes, et le capitalisme, pour lui, qui était une phase de l’accumulation des forces productives, n’était pas une question morale, mais une nécessité historique 'en cela, il était hegelien). Ce que j’aime en Marx, c’est qu’il échappe à la posture moralisatrice (même s’il a des phrases aiguisées contre les ravages du capitalisme et de l’argent, mais le Manifeste est un outil de propagande).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Pour 2026, le cabinet de conseil Falkensteg prévoit également une augmentation supplémentaire du nombre de faillites de moyennes et grandes entreprises. Selon Jonas Eckhardt (photo), nous pouvons nous attendre à une augmentation de 10 à 20%. Les principales causes ont déjà été mentionnées: des consommateurs incertains qui reportent leurs achats (construction automobile et mécanique), des coûts énergétiques élevés (en raison de la transition énergétique verte) et une bureaucratie, une réglementation sans équivalent en Europe, même en Flandre.

Pour 2026, le cabinet de conseil Falkensteg prévoit également une augmentation supplémentaire du nombre de faillites de moyennes et grandes entreprises. Selon Jonas Eckhardt (photo), nous pouvons nous attendre à une augmentation de 10 à 20%. Les principales causes ont déjà été mentionnées: des consommateurs incertains qui reportent leurs achats (construction automobile et mécanique), des coûts énergétiques élevés (en raison de la transition énergétique verte) et une bureaucratie, une réglementation sans équivalent en Europe, même en Flandre.

McLuhan avait d’abord analysé la formation d’un nouvel homme, d’une nouvelle conscience, d’une civilisation inédite générée par l’invention de l'imprimerie à caractères mobiles par Gutenberg (vers 1450). La diffusion du livre imprimé à une échelle inimaginable alors avait instauré la suprématie de la vision et de la linéarité au détriment des autres sens.

McLuhan avait d’abord analysé la formation d’un nouvel homme, d’une nouvelle conscience, d’une civilisation inédite générée par l’invention de l'imprimerie à caractères mobiles par Gutenberg (vers 1450). La diffusion du livre imprimé à une échelle inimaginable alors avait instauré la suprématie de la vision et de la linéarité au détriment des autres sens.

Cette schizophrénie est devenue un mode d’existence, et les geeks sont une espèce nouvelle. Plus généralement, l’outil informatique est devenu un instrument d’arraisonnement du monde. Il organise de plus en plus le travail, et modèle la représentation de la vie. On a pu assimiler le cerveau à un ordinateur. Qui contrôle internet contrôle le monde. Une nouvelle caste, aussi assurée de sa supériorité présumée que l’était la classe érudite de l’ancien monde, avance sa maîtrise technique, les connexions qu’elle entretient avec les intérêts d’argent, les besoins économiques, et avec les nouveaux lieux de pouvoir, comme la Silicon Valley, pour s’ériger en nouvelle upper class.

Cette schizophrénie est devenue un mode d’existence, et les geeks sont une espèce nouvelle. Plus généralement, l’outil informatique est devenu un instrument d’arraisonnement du monde. Il organise de plus en plus le travail, et modèle la représentation de la vie. On a pu assimiler le cerveau à un ordinateur. Qui contrôle internet contrôle le monde. Une nouvelle caste, aussi assurée de sa supériorité présumée que l’était la classe érudite de l’ancien monde, avance sa maîtrise technique, les connexions qu’elle entretient avec les intérêts d’argent, les besoins économiques, et avec les nouveaux lieux de pouvoir, comme la Silicon Valley, pour s’ériger en nouvelle upper class.

L’idéologie néoréactionnaire apparaît comme le dernier cri de rage d’une civilisation qui est en train de périr. Rappelons ce qu’écrivait D.H. Lawrence, dans son roman Le Serpent à plumes :

L’idéologie néoréactionnaire apparaît comme le dernier cri de rage d’une civilisation qui est en train de périr. Rappelons ce qu’écrivait D.H. Lawrence, dans son roman Le Serpent à plumes :

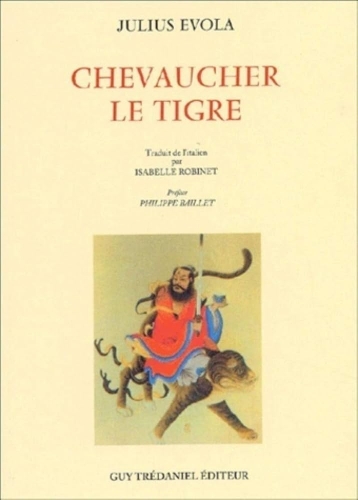

Evola aborde ce problème dans le treizième chapitre de son ouvrage Cavalcare la tigre («Chevaucher le tigre»), sous le titre «Sartre : prison sans murs». Cette forme de « négation » – la négation du pouvoir –, tout comme la liberté, le choix et la responsabilité, se révèlent être des symptômes d’une ère nihiliste, dans laquelle la liberté se réduit au soi et à sa subjectivité. Comme l’homme est condamné à cette seule liberté d’être, la liberté elle-même lui inspire la peur. En fin de compte, cette pseudo-responsabilité se transforme en conscience de «l’absurdité». La liberté moderne en soi est ce qui trouble le sujet; pour y échapper, le sujet moderne se réfugie dans le consumérisme.

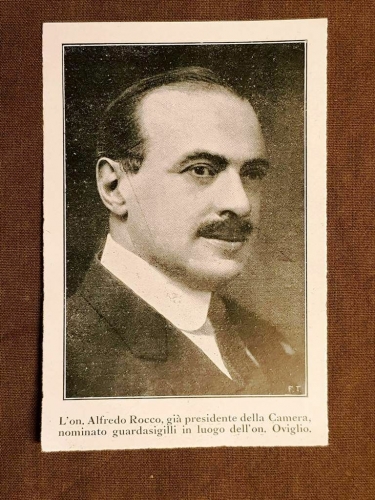

Evola aborde ce problème dans le treizième chapitre de son ouvrage Cavalcare la tigre («Chevaucher le tigre»), sous le titre «Sartre : prison sans murs». Cette forme de « négation » – la négation du pouvoir –, tout comme la liberté, le choix et la responsabilité, se révèlent être des symptômes d’une ère nihiliste, dans laquelle la liberté se réduit au soi et à sa subjectivité. Comme l’homme est condamné à cette seule liberté d’être, la liberté elle-même lui inspire la peur. En fin de compte, cette pseudo-responsabilité se transforme en conscience de «l’absurdité». La liberté moderne en soi est ce qui trouble le sujet; pour y échapper, le sujet moderne se réfugie dans le consumérisme. Pendant plus d’un demi-siècle, l’histoire des sciences humaines a été manipulée dans le sens de ce qu’on appelle l’esprit moderne. Pendant cette période, les voix les plus authentiques du continent européen ont été houspillées dans l’exil intellectuel: des penseurs comme Julius Evola, Giovanni Gentile, Alfredo Rocco (photo) en Italie, ou – en République de Weimar et au-delà – Carl Schmitt, Ernst Jünger et Martin Heidegger en Allemagne. Tous avaient développé une conscience du «vrai vouloir national» et n’hésitaient pas à s’approcher de ce pouvoir qui, selon eux, incarnait cette volonté.

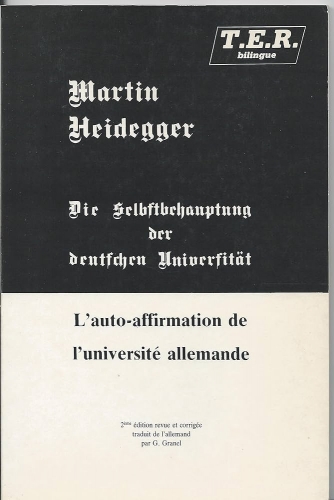

Pendant plus d’un demi-siècle, l’histoire des sciences humaines a été manipulée dans le sens de ce qu’on appelle l’esprit moderne. Pendant cette période, les voix les plus authentiques du continent européen ont été houspillées dans l’exil intellectuel: des penseurs comme Julius Evola, Giovanni Gentile, Alfredo Rocco (photo) en Italie, ou – en République de Weimar et au-delà – Carl Schmitt, Ernst Jünger et Martin Heidegger en Allemagne. Tous avaient développé une conscience du «vrai vouloir national» et n’hésitaient pas à s’approcher de ce pouvoir qui, selon eux, incarnait cette volonté. Heidegger s’est approché de cette aspiration du côté des nationaux-socialistes, et dans son discours de 1933, «La défense de l’université allemande», il évoque explicitement cette possibilité. Pour Heidegger, le «Führer» était l’expression de cette volonté et de cette défense du «peuple allemand», et l’université, en tant que lieu d’émergence et de possibilité du savoir, devait mûrir, participer sans doute à cette «direction» et lier sa volonté à cette «direction». Cette essence devient sérieusement claire, de rang et de pouvoir, lorsque en premier lieu et à tout moment, ce sont les guides eux-mêmes qui sont guidés – guidés par l’intransigeance de la mission spirituelle, qui impose le destin du peuple allemand dans le façonnement de son histoire.

Heidegger s’est approché de cette aspiration du côté des nationaux-socialistes, et dans son discours de 1933, «La défense de l’université allemande», il évoque explicitement cette possibilité. Pour Heidegger, le «Führer» était l’expression de cette volonté et de cette défense du «peuple allemand», et l’université, en tant que lieu d’émergence et de possibilité du savoir, devait mûrir, participer sans doute à cette «direction» et lier sa volonté à cette «direction». Cette essence devient sérieusement claire, de rang et de pouvoir, lorsque en premier lieu et à tout moment, ce sont les guides eux-mêmes qui sont guidés – guidés par l’intransigeance de la mission spirituelle, qui impose le destin du peuple allemand dans le façonnement de son histoire.