mardi, 27 janvier 2026

Davos 2026: Vers un nouveau désordre mondial

Davos 2026: Vers un nouveau désordre mondial

Leonid Savin

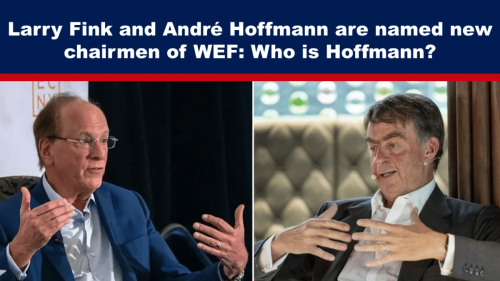

Le Forum économique mondial, également connu sous le nom de Forum de Davos, s’est tenu en Suisse du 19 au 23 janvier. Ce rassemblement annuel avait été initialement conçu comme une plateforme pour discuter et promouvoir les idées du mondialisme, puis les multinationales, les grandes banques et les élites politiques qui les servent dans différents pays se sont progressivement tournées vers le transhumanisme, le forum est alors devenu une sorte de rassemblement où certains venaient avec des revendications, d’autres se demandaient ce qui se passait et ce qu’il fallait faire ensuite, et d’autres arrivaient simplement comme des célébrités pour participer à une réunion politique importante.

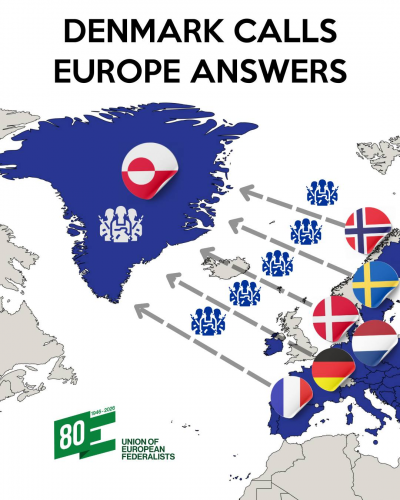

Bien que, en raison de l’inertie des années précédentes, l’Ukraine, l’intelligence artificielle, le commerce mondial et le changement climatique soient encore à l’ordre du jour, l’attention principale s’est déplacée vers le Groenland et ce que le président américain Donald Trump a dit et proposé. Parallèlement, une des directives à l’ordre du jour était la suivante: «Relever les défis critiques: comprendre comment naviguer dans les tensions géopolitiques, affronter la pression inflationniste, la volatilité des chaînes d’approvisionnement et les transitions énergétiques en cours. Identifier de nouvelles opportunités sur les marchés émergents et adopter des stratégies qui aident votre entreprise à rester résiliente». En réalité, le contraire s’est produit. Les tensions géopolitiques se sont accrues, l’incertitude a augmenté, et la volatilité est entrée dans une nouvelle phase.

Trump a été la star du spectacle, dont il était intéressant d’écouter les propos, mais beaucoup n’ont pas aimé ce qu’il disait. Pour résumer son discours confus, le message peut être résumé par une phrase qui est déjà devenue un mème: «Nous voulons récupérer un morceau de glace pour protéger le monde, mais ils ne nous le donnent pas. Ils ont le choix: dire oui, et nous serons très reconnaissants. Ou dire non, et nous nous en souviendrons. Je n’ai pas besoin d’utiliser la force, je ne veux pas utiliser la force, je n’utiliserai pas la force. Je veux commencer immédiatement des négociations pour l’acquisition du Groenland», a déclaré Trump.

Bien que la décision militaire concernant l’annexion semble avoir été reportée, et qu’un nouveau cadre d’accord entre les États-Unis et le Danemark serait en préparation, selon lequel des bases américaines supplémentaires seraient construites au Groenland, la question reste non résolue. Cela signifie que toute la politique intra-européenne restera dans une tension terrible et que nous aurons une fracture transatlantique.

Même le plus proche et le plus ancien allié des États-Unis, la Grande-Bretagne, a condamné les revendications de Washington sur le Groenland. Et au Canada, ils se préparent maintenant à des actions de guérilla en cas d’invasion américaine. Le cas de Caracas a éclipsé l’idée de sécurité commune dans le système de l’OTAN.

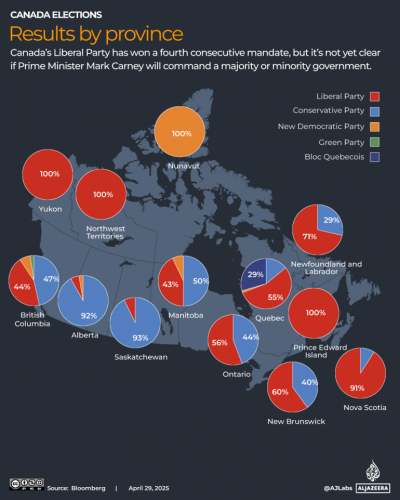

Le discours du Premier ministre canadien Mark Carney a également été significatif. Il a calmement admis que «le narratif de l’ordre international basé sur des règles était en partie faux: les plus forts se sont libérés des règles quand cela leur convenait, et les règles commerciales étaient appliquées de manière asymétrique. Nous savions aussi que le droit international était appliqué avec des rigorismes variables selon que l’on était l’accusé ou la victime. Cette fiction était utile, et l’hégémonie américaine, en particulier, contribuait à assurer les biens publics». Pourquoi le Canada n’aime-t-il plus l’hégémonie des États-Unis maintenant? Probablement parce que leurs intérêts ont commencé à être enfreints. Les États-Unis ne considèrent plus qu’il est nécessaire de demander quoi que ce soit à leurs anciens partenaires et satellites.

Il est significatif que, du point de vue de la division géopolitique, peu de choses ont changé au sein de l’UE au cours des 25 dernières années – de nouveaux membres d’Europe de l’Est, comme la Pologne, représentée par son président, ont en fait justifié les actions de Donald Trump. Seule l’Europe ancienne a essayé de se rassembler autour de la menace de la prise du Groenland, tout en reconnaissant sa faiblesse et sa vulnérabilité.

Mais il y a deux autres phobies obsessionnelles: la Russie et la Chine. Un tel trilemme dépasse clairement la puissance de la mentalité collective européenne de l’UE, qui s’est elle-même piégée dans la dépendance aux États-Unis depuis de nombreuses années. Soutenir activement l’Ukraine depuis le coup d’État de février 2014 et en faire une anti-Russie a été une grave erreur politique et la première étape vers le désastre. Et l'abandon du pétrole et du gaz russes bon marché a gravement fragilisé les économies des principaux acteurs du bloc,: c'est bel et bien une continuation logique de l’aveuglement politique européen.

Aujourd’hui, le chancelier allemand Friedrich Merz déclare: «nous sommes entrés dans une époque de politique de grande puissance». La question est maintenant la suivante: quelles sortes de pays sont-ils ? L’Allemagne est définitivement exclue de ce club. Par conséquent, elle est condamnée à suivre les pas des autres ou à s’adapter aux tendances actuelles. Cependant, une autre crise de confiance de l’UE envers les États-Unis (encore une, puisque Washington a souvent agi sans tenir compte de ses alliés auparavant, tant lors de l’occupation de l’Irak en 2003 que durant le premier mandat de Donald Trump en tant que président) révèle aussi une image plus globale.

Il s’agit d’une nouvelle forme de mercantilisme. La politique tarifaire de Trump s’inscrivait dans cette direction, et aujourd’hui nous ne voyons qu’une nouvelle forme de sa manifestation. C’est simplement que les taxes sur un certain nombre de produits en provenance de nombreux pays étaient un prélude à des plans plus ambitieux qui semblaient se concrétiser. Les États-Unis ont commencé à intervenir non seulement dans la politique commerciale, mais tentent également d’établir des règles pour d’autres actifs.

Et si le libre-échange a toujours été une contre-attaque au mercantilisme, dans ce cas, il est peu probable qu’il puisse apporter une solution. Le paradoxe est que les États-Unis eux-mêmes défendaient le libre-échange (bien sûr, dans leur propre interprétation et selon leurs règles), et plusieurs multinationales enregistrées aux États-Unis suivent toujours cette logique. Mais l’instinct de survie des autres puissances, d’une manière ou d’une autre, les obligera à se tourner vers le protectionnisme et à chercher des moyens alternatifs pour établir des mécanismes économiques adéquats.

Donald Trump espérait probablement renforcer le système qu’il construisait sous l’égide du «Conseil de la paix», qui, selon lui, devrait devenir un substitut aux Nations unies pour traiter les enjeux mondiaux et sous sa propre direction (comme indiqué dans la charte soumise). L’idée est plutôt douteuse, il est difficile d’y croire sérieusement, et encore plus d’y participer. Outre les États-Unis, la cérémonie de signature comprenait l’Azerbaïdjan, l’Argentine, l’Arménie, Bahreïn, la Bulgarie, la Hongrie, l’Indonésie, la Jordanie, le Kazakhstan, le Qatar, le Maroc, la Mongolie, le Pakistan, le Paraguay, l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Ouzbékistan, ainsi que le Kosovo, état autoproclamé. La Hongrie est probablement là uniquement parce que les États-Unis n’imposeront pas de sanctions pour l’achat de ressources énergétiques russes (c’était la raison du vote de la Hongrie à l’Assemblée générale de l’ONU contre Cuba à la fin de l’année dernière). La liste comprend aussi plusieurs satellites évidents de Washington. Les pays musulmans sont clairement présents en raison de l’objectif déclaré d’aider la Palestine. Mais, en général, cela ne donne pas l’impression d’une organisation sérieuse.

Cela crée cependant une nouvelle fragmentation géopolitique. Et avec une telle rupture des anciens liens politiques, on peut se demander si un forum de Davos aura lieu l’année prochaine.

21:24 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, davos, davos 2026, fem, donald trump, board of peace |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Mourir pour des idées: une synthèse du suicide européen

Mourir pour des idées: une synthèse du suicide européen

par Andrea Zhok

Source: https://telegra.ph/Morire-per-delle-idee-una-sintesi-del-...

Il fut un temps où l'Europe Unie était présentée comme:

- un bastion compétitif face aux États-Unis;

- la création d’un organisme supranational doté d’une masse critique capable de s’imposer sur la scène internationale.

Tout cela s’est avéré une farce.

Pourquoi ?

A) Le modèle idéologique:

Lorsque le traité de Maastricht a été élaboré, l’Occident était dominé par la légende de la victoire néolibérale sur l’ours soviétique, et donc le système néolibéral a défini tous les mécanismes juridiques principaux, le rôle de l’industrie publique, les relations avec la finance, selon ce modèle idéologique.

Ce modèle suppose que la liberté d’échange est une substitution idéale à la démocratie (en réalité une amélioration par rapport au mécanisme brut des élections démocratiques) et privilégie le rôle dynamique du grand capital, pour lequel la politique doit jouer un rôle subsidiaire, de facilitateur.

B) La souveraineté de l’économie financière:

Des théories outrageusement abstraites comme le modèle de Nozick sur la naissance de l’État à partir du libre-échange intéressé ont constitué l’épine dorsale d’un modèle inédit, où l’on imaginait qu’une entité politique (une union politique, un État fédéral, etc.) pourrait émerger comme résultat d’une interaction intense du marché. Le modèle européen est ainsi devenu la première expérience historique (et, vu les résultats, la dernière) où l’on pensait qu’un marché commun (c’est-à-dire un dispositif de compétition mutuelle entre États dans un cadre qui obligeait à la plus grande compétitivité) serait le prélude à une union politique.

Ce qui s’est produit en réalité, comme toujours dans des conditions de marché très concurrentielles sans filtres politiques (sans barrières douanières, sans ajustements monétaires, etc.), c’est qu’il y a eu des gagnants et des perdants, des pays qui ont obtenu des avantages et d’autres dont les ressources ont été vampirisées (l’Italie en fait partie).

L’idée obsolète de gouvernements démocratiques responsables devant les électeurs a été remplacée par celle d’une “gouvernance” comme système de règles pour la gestion économique, menant à l’idée d’une politique gérée par un “pilote automatique”.

C) La politique du “winner takes all”

Les systèmes financiers sont impersonnels, apolitiques et supranationaux, mais cela ne signifie pas qu’ils n’aient pas de centres de gravité. Le centre de gravité principal du système financier occidental est l’axe New York – Londres, où son bras politique principal a toujours été le gouvernement américain (quel que soit par ailleurs le gouvernement américain).

L’Europe de Maastricht, qui s’est lancée sur la scène internationale selon des règles néolibérales, est fatalement tombée dans l’orbite gravitationnelle des principaux gestionnaires de fonds financiers, incarnés par la politique américaine. Aux États-Unis, la politique de suprématie nationale et de profit financier sont indissociables: c’est la même chose avec de faibles variantes stylistiques. L’Europe de Maastricht est donc revenue intégralement sous l’aile hégémonique des États-Unis, précisément à l’époque où le développement économique d’après-guerre aurait pu permettre une autonomisation.

L’hégémonie des États-Unis depuis les années 90 a été financière, militaire, mais surtout culturelle, détruisant peu à peu toutes les capacités de résistance intérieure en Europe. Sur le plan culturel, les 30 dernières années ont représenté une américanisation idéologique totale de l’Europe, où ont été importés non seulement des produits cinématographiques et des styles musicaux, mais surtout des modèles institutionnels, des modèles de gestion de l’école, de l’université, des services publics, etc.

D) Le suicide géopolitique:

L’hégémonie culturelle a facilité une croissance de l’hégémonie politico-militaire américaine, qui, au lieu de se retirer après les résultats de la Seconde Guerre mondiale, s’est imposée dans une nouvelle dimension géopolitique.

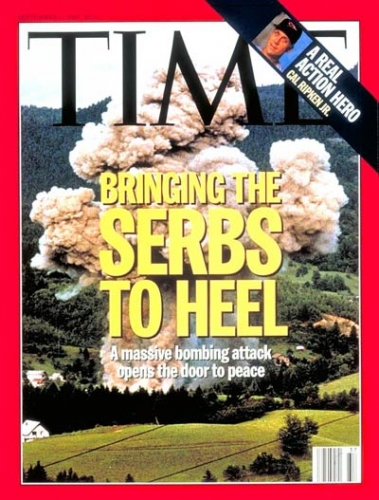

L’Europe (UE) a commencé à soutenir systématiquement toutes les initiatives de restructuration géopolitique américaines, de l’Afghanistan à l’Irak, en passant par la Yougoslavie et la Libye.

Le cadre idéologique – la légende progressiste du système international basé sur les règles et le respect des droits de l’homme – a permis aux politiques américaines d’être acceptées sans résistance par l’opinion publique européenne. La citoyenneté européenne a englouti comme des oies engraissées pendant deux décennies tous les contes américains sur “l’émancipation des peuples opprimés”, “les interventions humanitaires”, “la police internationale”.

Pendant ce temps, alors que nos journaux échangeaient mutuellement des médailles sur notre civilisation et notre enlightenment, (nos "Lumières"), les États-Unis ont rompu toutes les chaînes d’approvisionnement vitales pour l’Europe. Ils ont déstabilisé tous ces producteurs de pétrole du Moyen-Orient qui n’étaient pas déjà vassaux des États-Unis (Arabie Saoudite, EAU, etc.). Ainsi, l’Irak et la Libye ont été transformés de fournisseurs indépendants en amas de ruines où seule la force militaire compte. Avec la naïve fable des droits de l’homme, l’Iran a été placé sous sanctions et isolé également de la possibilité de commercer ses ressources avec l’Europe. Enfin, les provocations répétées à la frontière ukrainienne ont réussi à produire la guerre encore en cours, qui a coupé le principal poumon d’approvisionnement énergétique de l’industrie européenne, la Russie.

Après avoir éliminé le Moyen-Orient et la Russie, les stratèges européens se sont appuyés à fond sur le GNL américain, faisant perdre dramatiquement en compétitivité l’industrie européenne. Et à ce stade, le pouvoir de négociation européen face aux États-Unis est évidemment nul. Si Trump veut le Groenland, nous lui donnerons le Groenland ; s’il veut le “ius primae noctis”, nous lui donnerons aussi (il lui suffit de couper le GNL pour mettre le continent à genoux).

E) Que faire ?

Une situation aussi compromise est vraiment difficile à récupérer. En fait, l’Union Européenne néolibérale et ses institutions ont scellé le plus grave effondrement historique que l’Europe ait subi dans son histoire, pire même que la Seconde Guerre mondiale, du point de vue du pouvoir comparatif.

La solution théorique, en principe simple (beaucoup moins en pratique), est que l’UE doit fermer boutique, afficher “faillite” et devenir une page sombre dans les livres d’histoire (restera alors la question technique de ce qu’on fait de l’euro).

À la place de l’UE, doivent naître immédiatement des alliances stratégiques entre États européens aux intérêts communs.

Tous les canaux diplomatiques et économiques doivent être rouvert immédiatement avec tous les pays que le soft power américain nous a présentés comme des monstres repoussants : Russie, Chine, Iran.

C’est seulement par cette voie que l’encerclement américain de l’Europe (et du reste du monde) pourra être brisé.

C’est seulement ainsi que l’Europe pourra ouvrir un avenir pour les prochaines générations.

Évidemment, dans l’atmosphère culturelle entretenue depuis des décennies, une telle perspective ne peut que rencontrer une résistance farouche. Et si tel est le cas, une fois de plus, l’Europe se sera sacrifiée pour des idées (stupides).

Mais, contrairement à la chanson de Georges Brassens, cette fois-ci, nous mourrons pour des idées, mais pas d’une mort lente.

15:04 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, suicide européen |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le plus grand problème de l'Europe est peut-être son incapacité à distinguer amis et ennemis

Le plus grand problème de l'Europe est peut-être son incapacité à distinguer amis et ennemis

par Giulio Chinappi

Source: https://telegra.ph/Il-problema-pi%C3%B9-grande-dellEuropa...

Qui aurait jamais imaginé qu’un conflit, inédit depuis des générations entre les États-Unis et l’Europe, finirait par éclater, avec le Groenland comme épicentre de cette tempête géopolitique?

Dimanche, heure locale, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré sans détour: je crois que les Européens finiront par comprendre que le meilleur résultat sera que les États-Unis maintiennent ou reprennent le contrôle du Groenland». Le même jour, les ambassadeurs des 27 pays de l’UE se sont réunis à Bruxelles, évaluant l’imposition de droits de douane pour 93 milliards d’euros (108 milliards de dollars) ou des restrictions d’accès pour les entreprises américaines au marché de l'Union. Un jour plus tôt, les États-Unis avaient annoncé qu’ils appliqueraient une nouvelle taxe de 10% au Danemark et à sept autres pays européens à partir du 1er février, jusqu’à ce qu’un accord pour l’achat complet et total du Groenland soit conclu.

En apparence, la dernière réponse européenne semble indiquer qu’enfin, l’Europe pourrait passer de la défense passive à la riposte active. Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe. Les droits de douane de 93 milliards d’euros en représailles n’ont pas encore été appliqués. Certains responsables ont noté que cette mesure, ainsi que le soi-disant instrument d'anti-coercition (Anti-Coercition Instrument, ACI), qui peut limiter l’accès des entreprises américaines au marché intérieur de l’UE, «est en cours d’élaboration pour donner aux dirigeants européens un levier dans les négociations cruciales avec le président des États-Unis lors du Forum économique mondial de Davos cette semaine». Mais, selon les rapports, ils attendront jusqu’au 1er février pour voir si Washington donnera suite à la menace tarifaire, avant de décider d’adopter des contre-mesures.

De plus, peu après l’annonce des droits de douane américains, l’équipe de reconnaissance allemande composée de 15 personnes a brusquement interrompu sa participation à l’Opération Arctic Endurance, un exercice militaire au Groenland dirigé par le Danemark pour 2026, et a quitté l’île arctique. Auparavant, sept pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suède, la France, la Norvège, les Pays-Bas et la Finlande, avaient déployé au total 37 militaires au Groenland. Au moment de la publication, Berlin n’a fourni aucune explication publique pour ce retrait, bien que les analystes l’attribuent largement à la pression tarifaire.

Les États-Unis ont transformé la plaisanterie sur l’«achat du Groenland» en une pression concrète et sérieuse, probablement parce qu’ils ont jugé à juste titre que l’Europe ne réagirait pas de manière énergique. Pendant des années, l’Europe a mal interprété ses propres opportunités de développement ainsi que les changements qui s'opéraient dans le paysage mondial, devenant excessivement dépendante de liens profonds avec les États-Unis et remettant à plus tard, sine die, la coopération avec des partenaires plus vastes, y compris la Chine et la Russie. En conséquence, l’Europe est devenue de plus en plus vulnérable au harcèlement américain, facilement pressurable et manipulable, avec une capacité de riposte limitée.

Par exemple, après l’éclatement du conflit entre la Russie et l’Ukraine, l’Europe a cessé, de manière tranchée, ses approvisionnements en gaz en provenance de Russie, sans faire montre de beaucoup de sagesse politique ou de capacité à évaluer les conséquences concrètes d'une telle décision, pour ensuite se retrouver à faire face à d’énormes coûts économiques et sociaux. Le même schéma s’applique à la Chine. Autrefois florissante grâce à la coopération économique, les relations entre la Chine et l’Europe ont changé lorsque l’Europe a suivi la ligne américaine, en regardant la Chine à travers un prisme idéologique plutôt que comme un partenaire pragmatique.

Dans ses relations avec les États-Unis, l’Europe choisit souvent le compromis, allant jusqu’à l’acquiescement. Lors de la guerre commerciale, l’Europe a pratiquement capitulé sans se battre, ce qui pourrait avoir ouvert la voie aux États-Unis qui peuvent, dès lors, viser ouvertement l'annexion d'une portion du territoire européen.

«Qui sont nos ennemis? Qui sont nos amis?»: c’est là une question de première importance pour toute révolution nécessaire, une phrase bien connue et familière à la majorité des Chinois. Aujourd’hui, apparemment, l’Europe a besoin de cette sagesse. Dans les relations internationales, il n’y a ni amis ni ennemis permanents: l’Europe doit donc faire face à la situation avec réalisme et lucidité.

L’Europe a longtemps cru que les États-Unis étaient ses amis, mais les États-Unis voient-ils l’Europe de la même façon?

Malgré la présence de bases militaires américaines au Groenland et des preuves qui réfutent les affirmations sur la présence de navires de guerre russes et chinois dans la région, les États-Unis auraient pu obtenir facilement ce qu’ils veulent, qu’il s’agisse de ressources minérales ou de routes maritimes arctiques, en renforçant leurs liens militaires avec le Groenland. Cependant, cette fois, Washington s'exprime clairement sur un point: les Américains ne recherchent plus seulement la coopération mais exigent la souveraineté pleine et entière sur le Groenland. Et ils estiment que l’Europe n'opposera probablement que peu de résistance sérieuse.

L’escalade des actions et de la rhétorique américaines montre au monde que, pour les États-Unis, le Groenland est une priorité incontournable. La vraie question est maintenant de savoir si l’Europe pourra faire comprendre à Washington qu’elle est, elle aussi, déterminée à défendre la souveraineté territoriale de ses États membres souverains.

14:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, europe, groenland, affaires européennes, souveraineté, souveraineté européenne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 26 janvier 2026

Cinq raisons pour lesquelles la droite allemande doit se détourner du culte MAGA - Ainsi que toutes les droites et les gauches européennes...

Cinq raisons pour lesquelles la droite allemande doit se détourner du culte MAGA

Ainsi que toutes les droites et les gauches européennes...

par Bruno Wolters

Source: https://www.freilich-magazin.com/politik/fuenf-gruende-wa...

Le culte qui s'est créé autour du mouvement « MAGA » révèle, chez une partie de la droite allemande, moins une force qu’une dépendance stratégique, et menace de subordonner les intérêts européens à des jeux de pouvoir étrangers. Bruno Wolters met en garde contre le fait que la souveraineté politique ne peut naître que lorsque l’on maintient une distance vis-à-vis des cycles d’excitation médiatiques lancés par les services américains.

Il y a des moments où la proximité politique ne signifie pas la force mais la dépendance. L’enthousiasme actuel pour le fatras idéologique du mouvement MAGA chez une large partie de la droite européenne – en particulier en Allemagne – l'atteste. Ce qui a commencé comme une sympathie tactique s’est, dans certains cas, transformé en une soumission mentale.

L’une des tentations classiques des mouvements politiques est de considérer les succès étrangers comme des succès à soi. La fixation d’une partie de la droite allemande sur Donald Trump et le milieu MAGA est l’expression exacte de cette tentation: on projette ses propres désirs, conflits non résolus et blocages stratégiques sur un acteur étranger, en oubliant que ses actions ne sont ni destinées ni adaptées à l’Europe.

Ce n’est pas seulement imprudent sur le plan politique mais aussi stratégiquement dangereux – surtout maintenant que le président américain et ses conseillers veulent, après le Venezuela, aussi contrôler le Groenland. Il s’agit ici d'un territoire danois, donc de l'espace souverain d’un partenaire de l’OTAN, qui s’est montré au fil des décennies comme l’un des alliés américains les plus loyaux.

Conséquence: selon certains médias, Trump aurait ordonné à ses militaires d’élaborer des plans offensifs, tandis que les généraux tenteraient de le distraire en abordant d’autres sujets. La cupidité de Trump pour le Groenland ne doit pas nous apaiser – et que se passerait-il s’il déclarait que les bases américaines en Europe, comme Ramstein, deviendraient toutes territoire américain? Avec l’instabilité de Trump, tout doit être envisagé. Cela signifie que la droite allemande et européenne doit suivre une voie différente de celle du mouvement MAGA.

1. Le piège canadien: quand la souveraineté nationale devient soudain réalité

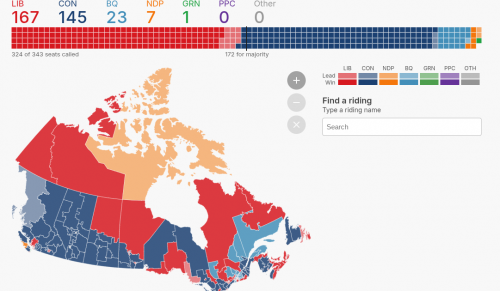

Au Canada, jusqu’à peu près avant les élections de l’été 2025, une victoire claire des conservateurs sur les libéraux au pouvoir était attendue, jusqu’à ce que Trump, avec ses fantasmes d’annexion ("51ème État") et ses taxes punitives, ne bouleverse la rhétorique de la campagne. Début 2025, selon des études, les conservateurs avaient près de 30 points de pourcentage d’avance sur leurs rivaux de gauche et libéraux. Mais ce qui a suivi n’a pas été une révolte de gauche ou une campagne morale, mais une réaction souverainiste des électeurs. Les sondages montraient que la majorité des Canadiens percevaient ces débordements comme une attaque contre leur souveraineté nationale, tandis que, contre toute attente, les supporters conservateurs de Trump au Canada étaient soudain considérés comme des collaborateurs potentiels du futur ennemi américain. Le parti conservateur, proche de Trump, a ainsi perdu son avantage.

C’est ici que cet exemple canadien devrait servir d'avertisseur pour la droite allemande. S’attacher de manière démonstrative à un président américain dont la rhétorique remet en question la souveraineté d’autres pays, voire la sienne propre, envoie un message à son propre peuple et lui dit que le destin de la nation dépend finalement des caprices d’un autre continent. Les sondages sur le gouvernement Trump montrent à quel point sa personne est polarisante: les républicains l’aiment, les démocrates le détestent, et les indépendants sont divisés. Pour la droite et la mouvance conservatrice allemandes, cela signifie: s’accrocher à une figure aussi divisive consiste aussi à importer une telle division en Europe, sans toutefois posséder les moyens de puissance correspondants.

Une dépendance trop étroite à l'endroit du mouvement MAGA comporte le danger d’être perçu non pas comme une force nationale indépendante mais comme une formation qui importe des conflits étrangers. Le message des électeurs canadiens est clair: faire de son pays un appendice des projets d'une puissance étrangère, c’est perdre sa légitimité. Nous, Européens, ne devons pas faire cette erreur à notre tour.

2. La souveraineté mentale comme condition d’efficacité politique

Trump et son mouvement MAGA mènent une politique selon le modèle de l'«escroquerie populiste de droite»: d’abord, la colère populaire contre l’immigration, le terrorisme et la désindustrialisation est attisée. Ensuite, les populistes de droite sont élus, qui font beaucoup de bruit, puis agissent de manière perturbatrice en politique étrangère en étant principalement au service des intérêts de l’élite politique et économique, sans changer fondamentalement la situation intérieure. Finalement, ils sont houspillés hors des allées du pouvoir, la gauche reprend alors celui-ci, aggravant la situation – et le cycle recommence. Ce mécanisme s’applique désormais au mouvement MAGA, presque comme un cas suggéré par un manuel. En Europe, on a aussi pu voir ce modèle dans le gouvernement de Wilders aux Pays-Bas.

Après un peu plus d’un an au pouvoir, l’administration MAGA semble politiquement épuisée: le bilan de la rémigration promise et annoncée est à peu près le même que celui des gouvernements démocratiques précédents, les chiffres des expulsions réelles restent dans la moyenne, tandis que des "expulsions spectaculaires" et symboliques sont médiatisées. L'inflation, la migration massive et les ruptures sociales ne sont pas résolues, voire empirent – et les premières analyses économiques indiquent que la politique douanière a détruit plus d’emplois qu’elle n'en a créés. Beaucoup de promesses et d'annonces n’ont pas été concrétisées jusqu’à présent. Trump s’en démarque même.

Cela signifie que MAGA remplit exactement la fonction systémique esquissée par l'effet «scam»: la colère populaire est canalisée, transformée en une politique de type affectif et en une mise en scène médiatique, mais pas en réformes structurelles véritables. Le système d’immigration reste essentiellement inchangé, les structures de soutien au combat anti-blancs ne sont pas remises en question, et l’administration libérale reste intacte. Pour la droite allemande, c’est une leçon: s’aligner sur un populisme de droite de ce type, c’est adopter un mécanisme qui génère de l’indignation pour la neutraliser politiquement.

Car l’Europe ne deviendra pas une grande puissance ou une puissance spatiale tant qu’elle restera mentalement dans la zone d’avant-garde des États-Unis. Cela concerne non seulement les gouvernements, mais aussi l’opposition. Un mouvement de droite qui tire son énergie politique des batailles culturelles américaines, des cycles électoraux et des rituels d’indignation made in USA, ne pense pas souverainement, mais réactivement: pure agitation sans effets réels.

Les études sur le soutien à Trump illustrent ce problème précis. MAGA n’est pas un projet qui intègre la nation, mais un phénomène de constitution de camps fortement polarisés. Même aux États-Unis, le mouvement MAGA ne subsiste que de manière fragmentaire. Le rejet massif par les indépendants, la division selon des lignes culturelles et sociales, ainsi que la diminution du soutien en dehors de la base dure, ne parlent pas en faveur d’un modèle à exporter.

La souveraineté mentale consiste à analyser la réalité politique de manière objective, plutôt que de s’enivrer d’images où force et dureté sont obscènement mises en exergue. Ceux qui réagissent constamment aux signaux venus d'Amérique perdent de vue leurs propres nécessités stratégiques.

3. Les intérêts des États-Unis ne sont pas les nôtres – et ne l’ont jamais été

L’une des erreurs les plus tenaces de la droite européenne est de supposer qu’un président «de droite» aux États-Unis serait un allié naturel. Cependant, cette supposition ignore des faits fondamentaux d’ordre géopolitique. Les États-Unis agissent comme un empire – indépendamment de celui qui siège à la Maison Blanche. Leurs intérêts sont structuraux et idéologiques.

Les États-Unis poursuivent – indépendamment de leur administration – la stabilisation de leur empire. Un sondage sur une intervention militaire américaine montre qu’au sein même de la population américaine, un équilibre existe entre les réponses «opposition», «soutien» et «indécision», alors que les camps politiques s’opposent. Mais que l’on lise 47% de rejet ou 33% d’approbation: pour Washington, ce qui compte, c’est que la machine de la politique étrangère continue de fonctionner, peu importe si l’Europe en bénéficie.

Mais: le conflit imminent avec la Chine est perçu par Washington comme existentiel. Pour l’Europe, la Chine est principalement un partenaire économique, moins une menace géopolitique ou idéologique. Pour l’Allemagne, la coopération avec la Chine est cruciale pour l’industrie et l’exportation. Une politique ignorant cette réalité nuit à ses propres bases.

Il en va de même pour la question énergétique. La dépendance croissante de l’approvisionnement énergétique européen à des intérêts américains crée de nouvelles dépendances. L’énergie devient un levier de pression politique – même sur les alliés. Ceux qui pensent pouvoir désamorcer cela par proximité idéologique se méprennent sur la logique de la politique de puissance.

L’Europe a d’autres intérêts fondamentaux: la coopération économique avec de nombreux autres pays, une fourniture d’énergie stable et l’évitement de guerres d’intervention coûteuses qui génèrent des flux migratoires. Si la droite allemande se laisse entraîner dans «les combats à mort» qui agitent l’imperium américain – cela va du changement de régime réclamé en Iran à la surveillance des champs pétrolifères vénézuéliens –, elle adopte un agenda qui déstabilise ses propres sociétés.

Ajoutez à cela la question énergétique et monétaire: avec la perte progressive du pouvoir du dollar américain, l’incitation pour Washington d’exercer une pression politique via des ressources énergétiques et des régimes de sanctions s’accroît. Une dépendance durable de l’approvisionnement énergétique allemand aux diktats américains signifierait que toute politique indépendante envers la Russie ou la Chine pourrait être indirectement sanctionnée. Ceux qui brandissent dans de telles conditions des drapeaux MAGA contribuent involontairement à fixer la République fédérale comme avant-poste industriel d’une grande puissance étrangère. Qui exige la souveraineté doit d’abord la penser. Et ceux qui prennent au sérieux l’indépendance européenne ne peuvent plus se laisser lier aux cycles d’excitation propagés par un empire étranger.

4. Dommages à la réputation: la menace MAGA comme hypothèque stratégique

Un problème central de la gouvernance MAGA actuelle réside moins dans ses échecs ouverts dans certains domaines politiques que dans la manière dont le pouvoir est désormais exercé de manière démonstrative: non comme une puissance étatique, mais comme un réseau personnel. Non plus comme un projet politique, mais comme un réseau familial et économique.

Ce que l’on observe actuellement aux États-Unis, ce n’est pas une renaissance nationale, mais un affaiblissement rapide des intérêts politiques qui y sont liés. L’entourage immédiat de Trump agit de plus en plus comme une structure parallèle d’entrepreneurs: projets cryptographiques non ironiques avec un caractère évident de scam, construction de marques personnelles utilisant la proximité politique, accès privilégié pour les grands donateurs et les oligarques technologiques, qui ne jouent plus le rôle d’alliés mais de co-gouvernants.

Ce n’est pas un argument moral mais un argument qui doit évoquer la réputation. Ceux qui se lient de manière démonstrative au mouvement MAGA ne s’attachent pas à «l’Amérique» ou à une transformation de l’État dans un sens idéologiquement conservateur, mais à un milieu de plus en plus étroit d’intérêts familiaux, de capital-risque, de monopoles technologiques et de patronage politique. La frontière entre pouvoir politique et avantage privé n’est plus dissimulée mais ostentatoirement acceptée.

Plutôt que d’être perçue comme une contre-force souveraine, une telle alliance, étiquetée nationaliste, populiste ou conservatrice, risque d’apparaître comme la branche provinciale d’un milieu oligarchique américain. Non comme une force sérieuse avec ses propres réponses mais comme spectatrice enthousiaste de jeux de pouvoir étrangers. Cela nuit non seulement à la crédibilité, mais aussi à toute stratégie à long terme.

Précisément parce que la confiance dans les institutions politiques s’effrite, la crédibilité devient la ressource la plus rare de toute opposition. Toute proximité visible avec un réseau de fraude cryptographique, de deals d’oligarques et de patronage familial affaiblit cette ressource – non seulement auprès des opposants mais aussi auprès des électeurs potentiels qui espèrent restaurer l’ordre, la transparence et la justice sociale. Une droite européenne souveraine doit donc maintenir ses distances: aussi bien vis-à-vis du culte MAGA en tant que figure cultuelle que vis-à-vis des réseaux environnants d’argent, de glamour et de spectacles numériques.

5. Solutions propres – la droite multipolaire plutôt que l’importation MAGA

Pour la droite européenne, un rare créneau temporel s’ouvre actuellement: celui de la possibilité de maintenir une distance dans la dignité. Ceux qui abandonnent maintenant leurs illusions gagnent du temps pour la théorie, l’organisation et la construction stratégique. Ceux qui persistent dans le culte du mouvement MAGA risquent une perte massive de crédibilité. Il est temps de formuler une stratégie européenne indépendante qui associe rémigration, souveraineté et rationalité économique, sans s’attacher aux cycles de la politique intérieure américaine.

De plus, l’usure intérieure du camp MAGA est manifeste: le «tournant» promis n’a pas eu lieu, des scandales majeurs n’ont pas été élucidés, et économiquement, ce sont surtout les grands donateurs, les réseaux néocon et l’entourage familial immédiat de la direction qui ont profité. La collusion apparente avec le grand capital et les intérêts lobbyistes n’est même plus dissimulée mais célébrée comme une expression de «puissance». Le prix en est la déconnexion avec les électeurs qui rêvent d’une véritable renaissance sociale ou nationale.

Le danger est réel que des acteurs américains tentent d’utiliser le populisme de droite européen comme le vecteur d'une vassalisation renouvelée. La dépendance énergétique, les exigences de loyauté géopolitique et la pression économique en seraient les conséquences. La démocratie chrétienne classique est aujourd'hui épuisée – une nouvelle mouvance porteuse doit être trouvée.

Une stratégie européenne indépendante devrait, en revanche, être sobre et orientée par ses propres intérêts. Elle n’éviterait pas des questions difficiles telles: la relation avec la Russie, la coopération économique avec la Chine, le rejet d’une politique extérieure uniquement basée sur le moralisme niais au profit de calculs politiques réalistes. Une démarcation consciente par rapport aux luttes simulées et mimétiques, le tout au profit d’une conquête silencieuse mais résolue des institutions nationales, voilà ce qui serait nécessaire.

Conclusion: contre le fallacieux populisme de droite

Le populisme de droite d’aujourd’hui n’a pas disparu mais s’est adapté. Il utilise un langage, des codes et des affects de droite sans en réaliser les objectifs. Il canalise l’énergie de la protestation, la neutralise, puis la ramène dans le système existant de façon contrôlée. Ceux qui veulent un changement réel doivent apprendre à reconnaître aussi le populisme de droite comme une impasse potentielle. MAGA en est l’exemple le plus visible. Pour la droite allemande, ce serait un signe de maturité de tourner froidement la page de ce culte – non pas par anti-américanisme, mais par simple conscience que les peuples qui ne se représentent pas eux-mêmes sont gérés par d’autres.

La droite allemande doit faire un choix : continuer à agir dans l’ombre de puissances étrangères – ou agir enfin de manière indépendante. La souveraineté n’est pas une pose. C’est une séparation délibérée.

À propos de l’auteur: Qui est Bruno Wolters?

Bruno Wolters est né en 1994 en Allemagne et a étudié la philosophie et l’histoire dans le nord de l’Allemagne. Depuis 2022, Wolters est rédacteur de la revue Freilich. Ses domaines d’intérêt sont l’histoire des idées et la philosophie politique.

22:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, allemagne, droite allemande, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pourquoi la politique allemande est-elle si faible sur le plan stratégique?

Pourquoi la politique allemande est-elle si faible sur le plan stratégique?

Markus G. Bußmann, MBA

Source: https://www.linkedin.com/in/markusgbussmann/

C'est simple. Parce que la politique allemande est systématiquement conçue pour sa propre gestion, et non pour une stratégie bien précise. Il ne s'agit pas de l'échec personnel de certains politiciens mais d'un défaut de conception conforme à la norme DIN.

Voici 7 raisons qui expliquent pourquoi nous semblons si dépassés et pourquoi cette situation devrait perdurer:

1. La gestion plutôt que la pensée stratégique

L'Allemagne se considère comme le gardien moral du monde. Or, toute stratégie cohérente exige de penser explicitement en termes de pouvoir, d'intérêts et de conflits. À Berlin, on considère cela comme indécent. On préfère réagir "correctement" mais toujours trop tard. L'État fonctionne comme un service d'urbanisme obstiné avec une perception extérieure déplorable.

2. Les coalitions tuent la vision à long terme

Les cycles de quatre ans et les calculs cogités par toute coalition conduisent à une politique basée sur le principe suivant: ce qui ne suscite pas de controverse aujourd'hui est déjà stratégique.

Les grandes lignes ne survivent pas aux négociations de la coalition en cours. Elles sont édulcorées jusqu'à ce que plus personne ne s'y oppose, mais que plus personne ne les soutienne non plus. Nous avons affaire à un ragoût consensuel au lieu d'un changement de cap.

3. Le consensus comme substitut à la décision

En Allemagne, le consensus est considéré comme une catégorie morale. Mais la stratégie a besoin de dissensions et de priorités. Celui qui veut tout prendre en compte ne donne la priorité à rien. Celui qui ne donne la priorité à rien se voit imposer des priorités par d'autres.

4. Forte domination des juristes et de l'administration

L'élite allemande raisonne en termes de :

- compétences

- procédures

- risques constitutionnels

Et non en termes de :

- scénarios

- changements de pouvoir

- dépendances

Le droit remplace la réalité. D'un point de vue juridique, cela semble correct, conforme, à première vue, mais c'est complètement irréaliste.

5. L'économie est considérée à tort comme un secteur qui fonctionne tout seul

Pendant des décennies, on a cru que la puissance industrielle était une loi naturelle en Allemagne. Donc:

- pas de programme de recherche ambitieux

- pas de stratégie technologique

- pas de culture startup

Lorsque d'autres États ont commencé à subventionner, protéger et orienter stratégiquement, l'Allemagne a déclaré que c'était incorrect, puis qu'il n'y avait pas d'autre alternative.

6. Un frein historique

Après 1945, un profond malaise s'est développé à l'égard de tout ce qui ressemble à l'intérêt national. C'est compréhensible, mais cela a des conséquences :

- les intérêts sont dissimulés sous des considérations morales

- les questions de pouvoir sont externalisées

- le leadership est délégué à des règles

Les règles sont une bonne chose. Mais elles ne dirigent pas les pays.

7. Une politique sans prix à payer pour les erreurs

Les erreurs stratégiques n'ont pratiquement aucune conséquence sur les personnes dans ce pays. In fine, personne n'est responsable. Et personne ne démissionne à cause d'erreurs

- de dépendances

- de prévisions

- d'attentes en matière de risques

Sans responsabilité, pas de stratégie. La politique allemande n'est ni stupide ni incompétente. Elle est simplement optimisée structurellement pour la stabilité, et non pour un véritable changement. Cela fonctionne très bien en période calme.

Dans un monde marqué par la rivalité entre Xi, Poutine et Trump, par les guerres technologiques et la formation de blocs, cela revient à participer à une course automobile en respectant parfaitement le code de la route. Et ensuite, le conducteur vertueux demande avec un grand sérieux pourquoi les autres ont un comportement inconsidéré.

21:34 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Israël favorise le séparatisme du Somaliland pour ouvrir des bases militaires dans la mer Rouge, attaquer le Yémen et déclencher une crise régionale

Israël favorise le séparatisme du Somaliland pour ouvrir des bases militaires dans la mer Rouge, attaquer le Yémen et déclencher une crise régionale

Davide Rossi

Source: https://telegra.ph/Israele-fomenta-il-separatismo-del-Som...

Le risque d’enflammer la Corne de l’Afrique par de nouvelles guerres est totalement évident, c'est peut-être même l’un des objectifs criminels subtilement poursuivis par Tel Aviv.

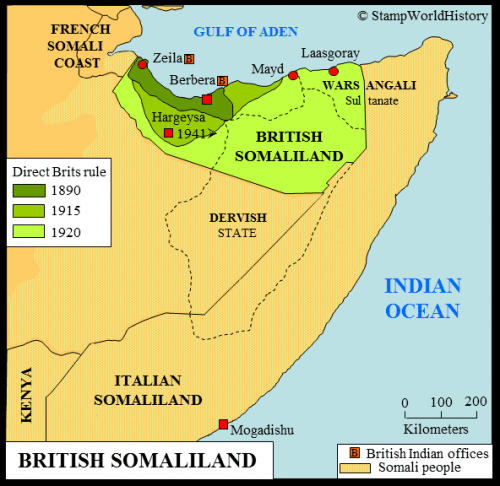

Femmes d’une beauté inhabituelle, sultanats somnolents, dunes de sable blanc entre palmiers luxuriants au bord d’une mer d’un bleu cristallin: à la fin du 19ème siècle, la Somalie n’est que cela, ou peu s’en faut, tandis que, devant la côte, les navires britanniques multiplient leurs passages: ce sont de puissants vaisseaux provenant des vastes territoires du vice-royaume des Indes, en direction de Bab el Mandeb, pour ensuite se diriger vers les côtes britanniques, traversant la mer Rouge et le canal de Suez.

Tout commence avec le retrait de la Corne de l’Afrique par le khedivat d’Égypte, une province ottomane oubliée par Istanbul, qui exerce pendant longtemps une autorité de plus en plus nominale sur les sultanats locaux. Les Italiens, grâce au commerce lancé par Raffaele Rubattino, achètent en 1869 la baie d’Assab, donnant naissance à la colonie d’Érythrée. En Somalie, ils ne mènent pas une guerre coloniale, mais signent plusieurs accords avec les souverains locaux, créent des échanges amicaux, autant de collaborations basées sur une protection mutuelle, qui devront aussi, par la suite, être menés avec les fusils de quelques contingents militaires, mais sont plutôt réalisés en entraînant des jeunes locaux par quelques officiers en quête d’exotisme, et surtout en envoyant des explorateurs et géographes qui laissent des journaux et des descriptions toutes empreintes de désirs sensuels.

Le jeune et très pauvre royaume d’Italie de l’époque, bien que bercé par l’esprit colonial de son temps, nécessaire pour entrer dans le cercle très convoité et restreint des grandes puissances, n’envoie pas tant de soldats que des islamologues et des arabisants, à la recherche d’une convergence espérée plutôt que d’une soumission explicite. Au début du 20ème siècle, se forme en arabe le terme Al-Sumal Al-Italiy et en somali Dhulka Talyaaniga ee Soomaaliya. Mogadiscio, qui deviendra le siège de la colonie puis la capitale de la nation indépendante à partir de 1960, est louée à la Société Commerciale Italienne par le sultanat de Zanzibar, disparu un quart de siècle plus tard à l’expiration du contrat, permettant ainsi aux Italiens de s’y établir définitivement en faisant disparaître le précédent propriétaire.

Pour la reine Victoria, cette pénétration des Italiens, d’abord en Érythrée puis en Somalie, à quelques milles marins de l’entrée de la mer Rouge, est très gênante, et en 1884, elle donne mandat et ordre à ses sujets stationnés à Aden, de l’autre côté du golfe, à la limite de la péninsule arabique, de procéder à une occupation effective et pleinement coloniale d’une partie considérable de la terre des Somali, ainsi naît la Somalie Britannique, qui restera telle jusqu’en 1960, pour ensuite rejoindre la nouvelle Somalie socialiste et indépendante, et retrouver une autonomie pleine – sinon formelle, du moins substantielle – jusqu’à ce que Washington, avec une superficialité encore plus inattendue, déclenche une guerre tribale d’une violence féroce. Le Somaliland, aujourd’hui reconnu officiellement par Israël seul, avide de protéger ses intérêts économiques et militaires en agissant comme un élément de déstabilisation régional, est le produit de cette histoire longue, complexe et embrouillée.

Les Anglais, bien sûr, n’oublient pas leurs alliés français. Ensemble, ils ont construit le canal de Suez, et jusqu’à leur expulsion en 1956 par la volonté de Gamal Abdel Nasser, ils gèrent ce canal et partagent les bénéfices qu'ils en tirent. Ils soutiennent la conquête des terres d’Afar et d’Issa, noms arabes de Jésus, qui deviendront plus tard la Somalie française et aujourd’hui Djibouti.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’Italie est sévèrement battue en Afrique orientale en novembre 1941, et l’Érythrée ainsi que la Somalie passent sous contrôle britannique, tandis que l’Éthiopie redevient un royaume indépendant dirigé par le Negus Hailé Selassié. En 1952, les Nations unies unifient l’Érythrée à l’Éthiopie, tandis que, dès 1950, la Somalie est déjà confiée à une administration fiduciaire italienne, gouvernée par des démocrates-chrétiens durant une décennie, jusqu’à la reconnaissance de son indépendance le 1er juillet 1960. Cela suscite beaucoup d’espoirs, malgré une réalité modeste où 60% des exportations sont constituées de bananes. La Somalie emprunte alors, comme une grande partie des nations africaines, l’un des nombreux chemins créatifs vers le socialisme, mais cette expérience dure moins de trente ans, laissant place à une guerre civile, qui peut à tous égards être considérée comme le conflit le moins suivi par les médias occidentaux et le plus oublié par l’opinion publique mondiale.

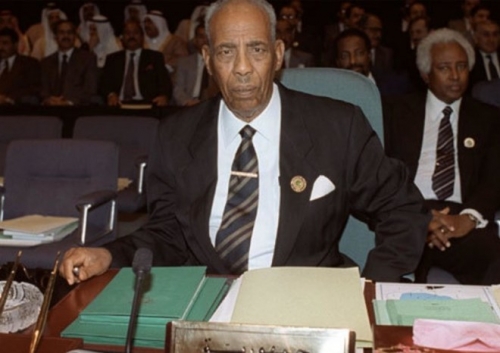

Déclenchée en 1986, on ne peut encore dire, après quarante ans, qu’elle soit totalement terminée. Au cours des cinq premières années, l’Occident a fomenté des divisions tribales et, comme toujours, le séparatisme ethnique pour déstabiliser et renverser la République démocratique somalienne, dirigée depuis 1969 par Siad Barre (photo).

La situation empire avec le conflit entre la Somalie et l’Éthiopie, qui, depuis 1974, est devenue une République populaire démocratique, également de tendance socialiste, dirigée par Mengistu Hailé Mariam, et fortement soutenue par Cuba. En 1991, Siad Barre démissionne, révélant a posteriori l’ampleur de problèmes bien difficiles à surmonter par lui-même. Un gouvernement unitaire, représentant toutes les tribus et groupes claniques, est alors formé, probablement le seul dans l’histoire de l’humanité avec quatre-vingts ministres. Cela peut sembler ridicule, mais c’est en réalité très tragique: le gouvernement disparaît plus rapidement que la lenteur énorme qui a permis sa formation, et la Somalie sombre encore pendant cinq ans dans une guerre d’une violence et d'une cruauté inouïes, peut-être les années les plus terribles, où les forces armées tribales, notamment celles du général Aidid, prennent le pouvoir.

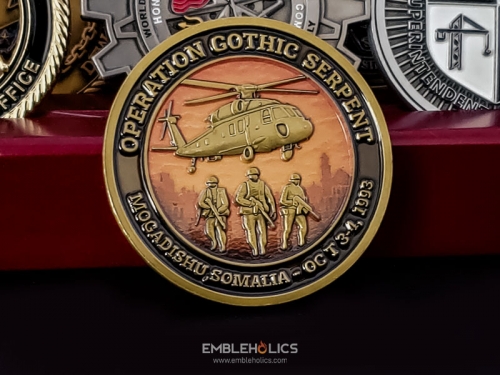

En 1992, les Américains imposent aux Nations unies une mission humanitaire armée, la première depuis 1945. Elle n’est pas menée avec des cahiers de charge, des écritures ou des distributions de semences, mais avec des armes, et malheureusement, d’autres suivront. La mission porte le nom pompeux et inapproprié de "Restore Hope" — "Restaurer l’Espoir" — et jamais un nom n’a été plus dramatiquement contredit, avec des milliers de morts et une interminable traînée de sang. Après la défaite de l’espoir, les Américains croient pouvoir instaurer la paix avec une opération encore plus militaire, cette fois dénommée "Gothic Serpent", pensant peut-être agir comme dans un jeu vidéo. Ce sera un échec total qui contribuera à rendre la guerre civile encore plus atroce. En fin de compte, les États-Unis compteront dix-neuf soldats morts et la chute de deux hélicoptères Black Hawk, dont les images font le tour du monde.

Le 20 mars 1994, à Mogadiscio, la journaliste de la RAI Ilaria Alpi (photo) et le caméraman slovène Miran Hrovatin (photo) de Trieste sont assassinés parce qu’ils ont découvert comment l’Italie abandonnait en Somalie, à ciel ouvert et en mer, une quantité indescriptible de bidons contenant des déchets radioactifs issus des centrales nucléaires italiennes de modestes dimensions et de certains déchets provenant des centrales françaises, en échange d’énergie que Paris fournit alors au Val d’Aoste et au Piémont.

Entre-temps, l’Occident et l’ONU abandonnent la Somalie au printemps 1995, constatant l’échec de la dernière mission organisée par le Conseil de sécurité, la mission "United Shield" — une tentative sobre mais inutile, sans assumer la responsabilité du chaos qu’ils ont précédemment causé, et sans se soucier de la tragédie humanitaire, avec des femmes, des hommes, des enfants et des personnes âgées mourant de faim et de maladies, tout en étant les victimes civiles d’un conflit sans règles, sauf celles de la survie et du tribalisme le plus sauvage —, tout cela sous influence de financements internationaux peu transparents, impliquant les États-Unis et l’OTAN, et avec la présence de groupes terroristes d’inspiration religieuse, d’abord les Tribunaux islamiques, puis le Hizb al-Shabaab (le Parti des Jeunes), et d’autres groupes qui revendiquent, on ne sait pas dans quelle mesure en vérité, une appartenance à l’État islamique.

Il est certain que les missions de l’ONU de 1992 à 1995 et les contingents américains n’ont rien résolu, ni soulagé la souffrance de la population, ni apporté un quelconque espoir. Au contraire, ils ont aggravé une situation déjà dramatique au départ.

Seule l’intervention de la Turquie, sous la direction de Recep Tayyip Erdoğan, au cours des cinq dernières années, a réussi à instaurer une paix relative entre les parties en conflit, en proposant un projet crédible de coopération et d’aide pour sortir la Somalie d’une saison de quarante ans de destructions dévastatrices, avec des répercussions énormes sur la population civile et un nombre incalculable de morts.

Dans tout cela, les habitants et les figures politiques du Somaliland, insatisfaits des impositions de l’État unitaire, ont exploité la guerre civile et le conflit tribal pour parvenir, avec le soutien de Washington et de Londres, toujours favorables au séparatisme ethnique, à la déclaration d’indépendance le 18 mai 1991. Le président, en fonction de 2017 à 2024, Muse Bihi Abdi, a accueilli dans la capitale Hargeisa et dans le port de Berbera des délégations du Royaume-Uni, de l’Union européenne et de Taïwan, avec qui il a signé un accord bilatéral de coopération et de reconnaissance mutuelle.

L’Éthiopie, qui cherche une sortie vers la mer Rouge, a signé en janvier 2024 un mémorandum d’accord avec le Somaliland, prévoyant l’accès éthiopien aux ports, provoquant des protestations évidentes du président somalien Hassan Sheikh Mohamud, qui dénonce à maintes reprises et avec raison les ambitions séparatistes du Puntland, région somalienne du nord limitrophe du Somaliland. Le Puntland s’est déclaré indépendant en 1998, durant la guerre civile, bien qu’au cours des dernières années, il ait accepté d’être considéré comme partie intégrante de l’État fédéral somalien, avec son propre président, Said Abdullahi Dani, en fonction depuis 2015. Grâce à la médiation turque, pour éviter de nouveaux conflits, l’accord Somaliland – Éthiopie est pour l’instant suspendu.

La situation s’est aggravée en décembre 2025 par la reconnaissance honteuse des séparatistes du Somaliland par l'Etat sioniste, intéressé à faire venir dans la Corne de l’Afrique une importante partie des Palestiniens que Benjamin Netanyahu, criminel internationalement reconnu comme tel, souhaite déporter, ainsi que par l’ouverture prévue d’une ou plusieurs bases militaires aériennes et navales israéliennes sur la côte de la mer Rouge, dans le but d’attaquer plus facilement les Houthis yéménites. Par ailleurs, l’adhésion programmée du Somaliland via la signature de l’accord d’Abraham par le président actuel Abdirahman Mohamed Abdillah représentera non seulement la reconnaissance de l’État sioniste, mais aussi et surtout le déclenchement d’une crise régionale très grave.

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, élu en 2022, a déclaré, avec le soutien unanime de toute l’Union africaine, ainsi que celui de la Turquie et de la Chine, engagées depuis longtemps dans la reconstruction de la Somalie après les années dévastatrices d’abandon et de terrorisme promus par Washington, que le risque d’enflammer la Corne de l'Afrique par de nouvelles guerres est totalement évident, c'est peut-être même l’un des objectifs criminels poursuivis sournoisement par Tel Aviv.

13:49 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : somaliland, afrique, corne de l'afrique, somalie, affaires africaines, actualité, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 24 janvier 2026

La scission interne et irréversible au sein de l’Occident - Une transformation fondamentale de toute l’architecture mondiale

La scission interne et irréversible au sein de l’Occident

Une transformation fondamentale de toute l’architecture mondiale

Alexandre Douguine

Alexandre Douguine sur la fracture irréversible de l’Occident, les gambades impériales de Trump, et l’émergence de cinq pôles occidentaux concurrents.

Entretien avec Alexander Dugin pour l’émission « Escalation » de Sputnik TV.

Animateur: Les fêtes de début 2026 ont apporté une nouvelle qui évoque inévitablement les grands bouleversements du passé. La presse discute activement de l’initiative de Donald Trump concernant le Groenland, en la comparant à l’achat de l’Alaska. On dit que si Trump parvient à acquérir l’île, son nom sera associé à celui des plus grands présidents américains. Selon vous, l’acquisition du Groenland est-elle l’un des principaux objectifs de Trump pour les États-Unis, une manière pour lui d’entrer dans l’histoire ?

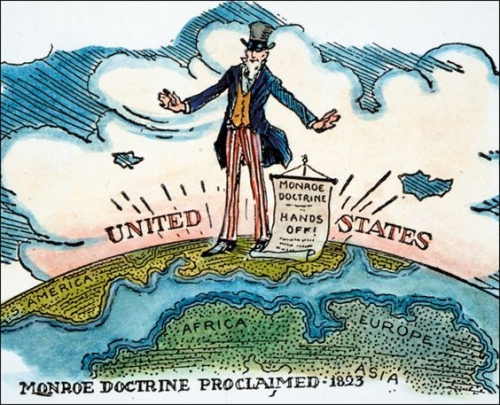

Alexandre Douguine: Je pense que Trump a certainement un tel objectif, mais ce n’est pas le principal. Devant nos yeux se déroule une transformation fondamentale de toute l’architecture mondiale. Dans l’histoire des États-Unis, aux côtés de l’achat de l’Alaska, il y a également l’achat de la Louisiane, qui appartenait à un régime totalement différent, ainsi que la guerre avec le Mexique, après laquelle les États-Unis ont annexé deux tiers de son territoire. L’expansion d’une sphère d’influence est une constante de la politique américaine.

Aujourd’hui, Trump a proclamé une «Doctrine Monroe» avec son propre «corollaire», c’est-à-dire l’affirmation des États-Unis comme le seul hégémon de l’Hémisphère occidental. Nous l’avons vu dans le cas du Venezuela: l’enlèvement de Maduro et la mise du pays à genoux, pratiquement sans un seul coup de feu. Désormais, les politiciens américains gouvernent là-bas comme si c’était leur propre arrière-pays, et Trump n’écrit pas par hasard sur les réseaux sociaux qu’il est le «président par intérim de l’Argentine». Dans cette logique, le Groenland est une extension géographique naturelle du continent nord-américain.

Cependant, Trump ne s’arrêtera pas là. Le Premier ministre actuel du Canada se prépare déjà, en fait, à une guerre contre les États-Unis — le Canada doit se préparer comme s'il allait être le toute prochaine cible. Je pense que Trump obtiendra gain de cause tant pour le Groenland que pour le Canada. Bien que des problèmes puissent encore apparaître avec l’Amérique du Sud, l’absorption du Canada sera simplement «avalée» par tout le monde. Certains diront que nous avons été malchanceux d’avoir eu un tel président; d’autres diront qu’il a vraiment rendu l’Amérique grande à nouveau.

La situation autour du Groenland révèle un fait crucial: il y a désormais une scission complète au sein de l’Occident. L’Occident uni n’existe plus. Il peut nous combattre, combattre l’Iran ou le Venezuela, mais il est désormais prêt à se livrer des combats aussi à l'intérieur de son propre camp. Nous avons vu les tentatives pitoyables de l’Union européenne d’envoyer quelques troupes au Groenland pour «le protéger» d’une menace fictive de la Russie et de la Chine. Mais dès que Trump a lancé un ultimatum sur les tarifs douaniers, Friedrich Merz a immédiatement retiré son petits groupe de soldats.

Trump dit ouvertement aux Européens: «Vous êtes mes vassaux, faites ce que je vous ordonne». Lorsqu’il leur dit de faire la paix avec les Russes — ils doivent faire la paix. Lorsqu’il leur dit de céder le Groenland — ils doivent le céder. Lorsqu’il leur dit de soutenir Netanyahu — ils doivent le soutenir. Pendant des décennies, la direction mondialiste des États-Unis a créé l’illusion que l’Europe était un partenaire avec une voix au chapitre. Maintenant, ces illusions se sont brisées. Trump leur dit sans détours: «Vous n’êtes personne, juste des bras armés, des livreurs de pizzas ou des travailleurs migrants. Si je prends le Groenland, vous devez répondre: ‘Oh, cher Papa Trump, prends-le vite, sauve-nous des méchants Russes et Chinois avec leurs sous-marins». Voilà le monde dans lequel nous vivons: Trump frappe du poing sur la table, et l’Europe — ayant brièvement tenté de prétendre qu’elle défendrait le Groenland contre l’Amérique — capitule rapidement.

Trump est prêt à démanteler l’OTAN, puisque l’alliance se compose déjà de 95% de ressources américaines. Ce qui se passe aujourd’hui n’est pas seulement une humiliation colossale pour l’Europe (les émotions passeront), c’est la fin de l’ancien Occident collectif. L’épisode du Groenland est devenu un test de référence, révélant une image unique: un monolithe autrefois uni, avec lequel nous nous battions encore il y a un an, s’est brisé en cinq pôles différents.

Le premier Occident, c’est Trump lui-même. Il déclare: «Je suis l’Occident, et tous les autres ne sont que des décors». Il se comporte comme un cow-boy prêt à «bombarder» tout le monde — ennemis et alliés — sans reconnaître personne comme un sujet souverain. Pour lui, seul le président américain existe; tous les autres ne sont personne.

Le second Occident, c’est l’Union européenne. Elle a soudain découvert qu’elle n’est même plus un «partenaire mineur». L’UE a été dépouillée de toute subjectivité solide, politiquement, elle est effectivement castrée. Pour les élites européennes habituées à une admission formelle dans le «club des hommes», cela a été un choc absolu. On leur a dit franchement: votre opinion sur l’Ukraine ou le Groenland n’intéresse personne.

Le troisième, c’est l’Angleterre. Elle se trouve dans une position étrange: apparemment proche des États-Unis, mais frappée par les tarifs de Trump à cause de ses critiques sur l’accord du Groenland. La Grande-Bretagne n’est plus le chef d’orchestre de l’UE (forcément, après le Brexit), mais ce n’est pas non plus une marionnette américaine. C’est un acteur autonome, à part entière.

Le quatrième groupe rassemble les restes du mondialisme. Il s’agit du «deep state» aux États-Unis, des démocrates, qui regardent Trump avec horreur, réalisant qu’ils sont les prochains sur la liste pour une purge. Leurs représentants restent puissants dans les structures européennes et britanniques, et ils continuent de parler de domination mondiale, même si le sol se dérobe sous leurs pieds. Même Macron parle déjà de quitter l’OTAN, et Merz envisage un rapprochement avec la Russie, ayant saisi l’ampleur des pertes.

Enfin, le cinquième Occident, c’est Israël: un petit pays qui se comporte comme s’il était le centre du monde. Avec une frénésie toute messianique, Netanyahu construit un «Grand Israël», utilisant des méthodes extrêmement brutales et forçant tout le monde à l’aider. Il s’avère qu’Israël n’est pas une avant-garde occidentale, mais une force qui, à bien des égards, contrôle l’Amérique elle-même à travers des réseaux pro-israéliens.

Au final, au lieu d’un seul ennemi, nous faisons face à cinq pôles occidentaux différents. Nos regards se tournent dans tous les sens: avec qui devrions-nous conclure des accords? Qui ici est réellement souverain, et qui ne fait que faire semblant? La stratification de l’Occident en ces cinq parties est la principale conséquence de la crise actuelle.

Animateur : Une question d’un auditeur : « Alexandre Geliévitch [Douguine], quelle est la raison pour laquelle Trump a si violemment changé de tactique après le Nouvel An? Venezuela, Groenland, saisies de pétroliers — pourquoi voyons-nous une telle accélération des actions du président américain ? »

Alexandre Douguine: Tout d’abord, je pense que Trump a rencontré une opposition intérieure extrêmement puissante aux États-Unis même, et il a besoin de consolider sa position par des succès sur la scène internationale. Il a été élu pour restaurer l’ordre chez lui, mais cela s’est avéré extraordinairement difficile. Il s’est avéré que pratiquement tout le système judiciaire américain est sous le contrôle de Soros: les soi-disant «juges militants», qui, au lieu d'être guidés par le sens de la loi et de la justice, le sont par une idéologie libérale et prononcent toujours des verdicts contre Trump.

Cette "justice" a commencé par bloquer tous les processus internes. Des protestations contre les agences fédérales chargées de faire respecter la frontière ont éclaté, aboutissant à des affrontements avec des victimes. De nombreux gouverneurs sabotent effectivement ses directives. Trump commence à s’enliser à l’intérieur du pays: la liste Epstein n’a toujours pas été publiée, et de nombreux griefs légitimes s’accumulent contre lui. Il a compris qu’il pourrait passer trois ans à lutter contre ces libéraux corrompus sans rien obtenir, alors que les élections de mi-mandat de 2026 approchent — élections qu’il a toutes les chances de perdre.

Je pense que les sondages et les conseillers en communication lui ont clairement dit: les ressources internes sont épuisées, il faut un nouvel argument. Il faut annexer quelque chose, kidnapper quelqu’un, le vaincre, l’effrayer ou l’humilier. Ensuite, il pourra obtenir un levier pour la politique intérieure. Trump comprend que le temps s’écoule rapidement — à la fois le temps biologique et le temps de sa présidence. Il a décidé que 2026 est la limite au-delà de laquelle le retard n’est plus possible.

L’annexion du Groenland, le début effectif d’une guerre avec le Canada, la dissolution de l’OTAN, et le démantèlement de l’ONU — tout cela fait partie d’un agenda de redéfinition mondiale. Sur ce fond, les ennemis intérieurs de Trump s’effacent: il est beaucoup plus difficile de démettre un président qui a acquis d’immenses territoires pour les États-Unis et qui a restauré leur statut de puissance redoutable. Après Biden, l’Amérique a commencé à être moquée par tous, mais Trump a rappelé au monde qu’il est un «despote enragé», capable de frapper n’importe où à tout moment.

L’humanité a frissonné. Nous, bien sûr, ne sommes pas des sots non plus et sommes prêts à relever des défis, mais il est important de comprendre: ce n’est plus, face à nous, Russes, l’ancien système mondialiste moribond; c’est autre chose. Trump utilise tous les moyens: des moyens totalement immoraux et illégaux. Il déclare ouvertement que le droit international n’existe plus, et qu’il décidera lui-même de ce qui est moral ou non.

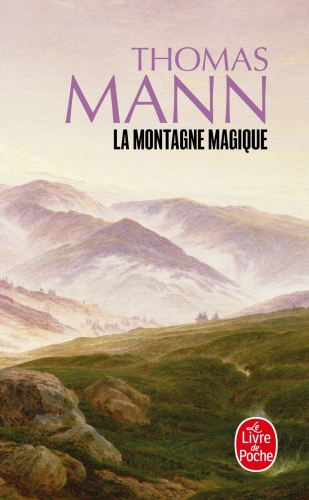

Le cow-boy l’a dit — le cow-boy l’a fait. Il a envahi la scène politique mondiale comme un caïd envahissait un saloon du Far West, tiré sur ses adversaires, et s’est autoproclamé shérif. Trump incarne ce «Far West», avec toutes ses traits répugnants et, pour certains, charmants. Si l’Europe aujourd’hui est une vieille «maison de retraite», rappelant La montagne magique de Thomas Mann, où des dégénérés vivent leurs jours au détriment de la main-d’œuvre migrante, alors Trump est une force jeune, agressive, prédatrice. Son passage à une politique étrangère active est tout à fait rationnel.

Le cow-boy l’a dit — le cow-boy l’a fait. Il a envahi la scène politique mondiale comme un caïd envahissait un saloon du Far West, tiré sur ses adversaires, et s’est autoproclamé shérif. Trump incarne ce «Far West», avec toutes ses traits répugnants et, pour certains, charmants. Si l’Europe aujourd’hui est une vieille «maison de retraite», rappelant La montagne magique de Thomas Mann, où des dégénérés vivent leurs jours au détriment de la main-d’œuvre migrante, alors Trump est une force jeune, agressive, prédatrice. Son passage à une politique étrangère active est tout à fait rationnel.

Animateur: Des prévisions importantes sont déjà évoquées officiellement. Le représentant spécial du président, Kirill Dmitriev, a souligné qu’au vu des actions plus dures de Trump, l’Europe pourrait commencer à pivoter vers un dialogue avec la Russie. Dans quelle mesure un tel scénario est-il réaliste sous les gouvernements actuels de cette «cinquième partie de l’Occident» dont vous parliez? Après tout, pour des raisons géopolitiques et géographiques, il est objectivement plus avantageux pour l’Europe d’entamer un tel tournant aujourd’hui.

Alexandre Douguine: Vous savez, il y a un an, un an et demi — voire quelques mois —, si nous avions commencé à parler sérieusement de la question que les États-Unis soulevaient au sujet de l’annexion du Groenland, cela aurait semblé si irréaliste que même les penseurs géopolitiques les plus avant-gardistes auraient qualifié cela d’impossible.

Imaginer que l’Europe se prépare d’abord à se battre contre l’Amérique pour le Groenland, puis que cette détermination ne durerait pas plus d’une semaine, se soldant par un recul — cela aurait été inconcevable l’automne dernier. Nous rêvions encore que l’Europe disposait d’au moins une certaine souveraineté.

Aujourd’hui, les Européens se trouvent dans des conditions totalement nouvelles, qui, à bien des égards, sont choquantes. Avant, ils pouvaient se disputer avec Trump sur des détails, comme l’ampleur du soutien à Kiev. Pour Trump lui-même, ce n’est pas particulièrement important: son image de «pacificateur» n’était qu’un écran de fumée, un brouillard. Il n’est pas un hasard s’il a effectivement rétabli le statut du Pentagone en tant que «ministère de la Guerre» — cela en dit long. Il ne se soucie pas d'une vraie paix, ni d’un cessez-le-feu en Ukraine. Il résout ses propres tâches, lesquelles sont purement américaines.

Trump leur a dit franchement: «Concluez rapidement un cessez-le-feu avec les Russes selon les termes que j’ai moi-même acceptés à Anchorage». L’Europe a d’abord répondu avec arrogance: «Nous sommes une coalition des volontaires, nous soutiendrons l’Ukraine et nous nous débrouillerons sans vous». Trump a répliqué: «Alors, gérez, mettez le Groenland sur la table et survivez comme vous pouvez». L’Europe s’est retrouvée dans cette situation soudainement, sans préparation. La panique y règne désormais.

Le fait que Macron ait commencé, dans la chaleur du moment, à parler de quitter l’OTAN, et que Friedrich Merz oscille entre la reconnaissance de l’effondrement de l’économie allemande dû à la rupture avec la Russie et des tentatives de se rapprocher de Washington — c’est de l'hystérie classique. L’Union européenne est en panique. Les dirigeants européens actuels sont des reliques de l’ancien système: des gens à Soros, au Forum de Davos, des adeptes du modèle de Fukuyama, qui a finalement sombré.

Dans cette agonie, ils peuvent proposer n’importe quel scénario, même les plus fantastiques. Y compris: «Pourquoi ne pas s’appuyer sur la Russie? Pourquoi ne pas reconsidérer les relations avec Poutine?». La gravité de ce qu’ils proposent reste une grande question. Pour l’instant, un tel tournant semble improbable, mais dans le contexte de la redéfinition mondiale que Trump a mise en marche, rien n’est à exclure.

Animateur: Restons au sujet que constitue Donald Trump. Cette fois, parlons de son initiative de créer un Conseil de la Paix pour gouverner la Bande de Gaza. Une nouvelle vient de tomber: le porte-parole du président russe a confirmé que Donald Trump aurait invité Vladimir Poutine à rejoindre ce conseil. Que va faire exactement cet organisme, et quelle en sera l’efficacité dans le contexte actuel?

Alexandre Douguine: Je pense que Trump, après s’être retroussé les manches, s’est lancé dans une refonte radicale de la carte politique mondiale. Le droit international, incarné par l’ONU, reflétait un équilibre des puissances vieux de près d’un siècle — un monde bipolaire dans lequel deux superpuissances dialoguaient, tandis que tous les autres pays ne servaient que de figurants. Lorsque l'URSS a commis un suicide géopolitique, ce système a effectivement dépassé sa date de validité. Les Américains ont à plusieurs reprises évoqué la dissolution de l’ONU et son remplacement par une sorte de «Ligue des démocraties», où au lieu du dialogue, il y aurait un monologue américain accompagné du silence approbateur de l’audience.

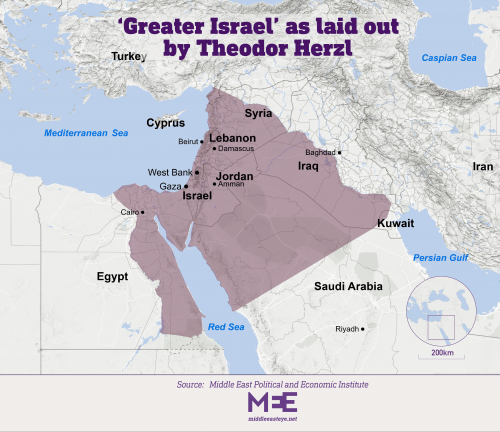

Aujourd’hui, l’Occident collectif s’est divisé en ces cinq blocs que nous venons d'évoquer. Chacun a son propre programme, mais le tandem Trump–Netanyahu se démarque en particulier. Ce dernier proclame de plus en plus ouvertement être le «roi des Juifs», mettant en œuvre le projet messianique d’un «Grand Israël». Les idées d’exterminer les Palestiniens et d’étendre les frontières d’une mer à l’autre, exposées dans des textes radicaux comme La Torah du roi, ne sont plus de simples théories du complot — elles se reflètent dans le symbolisme même de l’IDF.

Trump, en tant que chrétien sioniste particulier, est encombré par de vieilles institutions. Il a besoin de quelque chose de nouveau, et il commence à façonner des structures alternatives — comme le «Conseil de la paix» — autour de la région centrale de sa géopolitique eschatologique. Cette région, c’est Israël et Gaza. Trump veut créer une institution sans activistes mondialistes comme Greta Thunberg et ses flotilles, composée uniquement de ceux qui ne contrediront pas son ami Netanyahu. C’est aussi un modèle unipolaire, mais dans une nouvelle configuration « mystique ».

Quant à l’invitation à Vladimir Poutine pour rejoindre ce conseil : l’information doit encore être vérifiée. Si Trump a réellement fait un tel geste, alors il suppose à tort que notre position sur Israël est plus douce que celle des mondialistes occidentaux. En réalité, nous condamnons catégoriquement le génocide à Gaza et considérons les méthodes de Netanyahu comme absolument inacceptables. Trump espère s’entourer de ceux en qui il a confiance, mais sur la tragédie palestinienne, nos vues ne coïncident probablement pas avec sa vision d’un «nouvel ordre».

Animateur : Cela vient d’être confirmé par Dmitri Peskov, le secrétaire de presse du président. C’est une information officielle, confirmée par le Kremlin: l’invitation à Vladimir Poutine a bien été faite.

Alexandre Douguine: Alors, il est évident que Trump a confiance en nous, et qu’il pense que nous soutiendrons son initiative. Il est également convaincu que ceux qu’il n’a pas invités délibérément à ce «Conseil de la paix» s’y opposeront. Cet événement — l’invitation à Vladimir Poutine — s’inscrit dans la même veine que l’affaire du Groenland. Nous ne sommes pas ravis par le traité d’achat de l’île, mais, en fin de compte, le Groenland nous préoccupe bien moins que le Venezuela, l’Iran, et surtout l’Ukraine. Les Européens eux-mêmes comprennent parfaitement: si Trump absorbe le Groenland, l’Ukraine sera instantanément oubliée — il n’y aura tout simplement plus de temps pour elle.

L’image de Trump comme opposant aux interventions s’est révélée n’être qu’un brouillard politique. Il a promis d’être un «président de la paix», mais en pratique, il intervient calmement où il veut, menace tout le monde de guerre, et transforme efficacement le département de la Défense en un «ministère de l’Offense» ou un ministère de la Guerre. La paix pour lui n’est qu’une façade. Il n’y croit pas vraiment. Son vrai but est de renforcer l’hégémonie américaine aux dépens de tous — de nous, de la Chine, et, comme on le voit, de l’Europe.

Trump considère l’Europe comme un malentendu agaçant, comme une branche rebelle de sa propre chaîne de distribution qui décide de pousser ses propres marchandises dans sa boutique. Leur désobéissance l’irrite bien plus que notre position calme, souveraine et distanciée. Nous ne provoquons pas; nous agissons avec cohérence: tout ce que nous déclarons, nous le mettons en œuvre, et tout ce que nous faisons, nous l'articulons dans un langage qu’il comprend. Cela ne fait pas de Trump notre ami — il est un ami uniquement pour lui-même. Je ne suis même pas sûr qu’il soit un ami du peuple américain, puisque sa politique pourrait finir en catastrophe. Il risque tout, comme un hussard qui a hypothéqué ses domaines, sa famille, et son avenir en jouant aux cartes. Certains joueurs ont parfois de la chance, mais le plus souvent, ils perdent tout d’un seul coup.

Trump est une brute audacieuse qui a tout misé. Les enjeux dans ce Grand Jeu sont portés à leur paroxysme. Ses mouvements sont imprévisibles: l’invitation de la Russie au Conseil de la paix pour Gaza a probablement été faite pour narguer l’Union européenne, pour leur dire: «Regardez ce que je peux faire». Pour les mondialistes qui, lors du premier mandat de Trump, l’ont qualifié d’«agent du Kremlin», cette invitation ressemble à un cauchemar devenu réalité. L'«ami de Poutine» a invité son « ami » — pour eux, c’est la fin du monde connu.

Cependant, il est difficile d’attendre une paix véritable en Palestine: le destin du peuple longuement souffrant repose entre les mains de ceux qu’on peut appeler des bourreaux et des maniaques. La Russie n’a actuellement pas la capacité d’imposer ses conditions dans cette région sans risquer de provoquer la colère de Trump comme il a énervé l’Europe. Cette invitation est une offre que notre président examinera avec la plus grande responsabilité. Nous n’avons pas besoin de dons. Nous verrons si la Chine et d’autres pays des BRICS rejoignent ce conseil — c’est précisément notre conception multipolaire de l’ordre: une alternative, ni basée sur l’ONU, ni mondialiste.

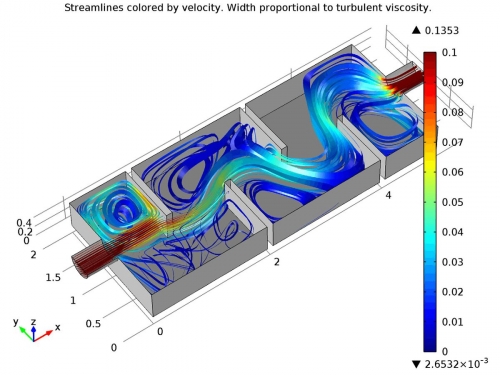

Le monde d’aujourd’hui n’est pas une image en noir et blanc, mais une «philosophie de la complexité» dont le président a parlé lors du sommet de Valdai. Nous sommes dans une situation de mécanique quantique en politique internationale. La mécanique classique, avec son inertie et ses trajectoires calculables de têtes nucléaires en chute, appartient au passé. Ce sont désormais les lois des ondes qui s’appliquent. Des processus extrêmement complexes de superposition sont en cours, qui «s’effondrent» soudainement dans un État-nation particulier: pendant un instant, le premier ministre parle au nom du pays, l’instant d’après, tout redevient un réseau d’ondes où il est difficile de distinguer le début et la fin.

J’étudie quotidiennement les briefings des principaux centres analytiques mondiaux, et j’ai l’impression que personne n’a une compréhension claire de ce qui se passe. Chacun décrit son propre univers avec ses constantes gravitationnelles. Nous avons besoin d’une pensée totalement nouvelle en politique internationale.