Freud's Follies: Psychoanalysis as a Religion, Cult, and Political Movement

Kevin MacDonald

Ex: http://www.wermodandwermod.com/

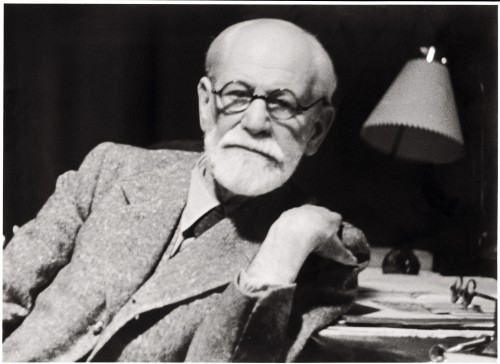

We begin to grasp that the deviser of psychoanalysis was at bottom a visionary but endlessly calculating artist, engaged in casting himself as the hero of a multivolume fictional opus that is part epic, part detective story, and part satire on human self-interestedess and animality. This scientifically deflating realization . . . is what the Freudian community needs to challenge if it can. (Frederick Crews, The Memory Wars: Freud's Legacy in Dispute, pp. 12-13)

Since its inception, psychoanalysis has been denounced as a pseudoscience. By the early 1960's philosophers of science such as Michael Polanyi, Karl Popper, Ernst Nagel and Sidney Hook had noted the self-authenticating nature of psychoanalytic assertions. More recently, highly critical accounts of psychoanalysis from Henri Ellenberger (1970), Frank Sulloway (1992/1979), Adolph Grünbaum (1984), Frank Cioffi (1969, 1970, 1972), and, most recently, Malcolm Macmillan (1991) have appeared.

These critiques have been entirely irrelevant to the perpetuation of psychoanalysis as an intellectual movement. That in itself says a great deal, and we will have to investigate why this might be so.

The good news is that there are signs that psychoanalysis may finally be on the ropes, pummeled most effectively by the work of Frederick Crews. Crews published three book review essays in the prestigious New York Review of Books (NYRB) on recent revisionist scholarship on psychoanalysis and the recovered memory movement. Predictably, the Crews' articles provoked an impassioned response'one of the largest in NYRB history'from the psychoanalytic and recovered memory establishments. Fortunately, the NYRB has published almost the entire exchange in book form under the title The Memory Wars: Freud's Legacy in Dispute (Crews et al, 1995).

One tip off to the pseudoscientific nature of psychoanalysis is to describe its institutional structure. In a real science there are no central organizations that function to ensure doctrinal conformity, expel those who deviate from the accepted truth, and present a united front to the world. It has long been apparent to observers, however, that this is exactly what psychoanalysis has done and continues to do. As Crews notes, psychoanalysis 'conducted itself less like a scientific-medical enterprise than like a politburo bent upon snuffing out deviationism' (Crews, 1995, p. 110). Perhaps the first person to notice and be repelled by this aspect of psychoanalysis was the famous Swiss psychiatrist Eugen Bleuler. Bleuler briefly flirted with psychoanalysis. But when he left the psychoanalytic movement in 1911, he said to Freud 'this 'who is not for us is against us,' this 'all or nothing,' is necessary for religious communities and useful for political parties. I can therefore understand the principle as such, but for science I consider it harmful.' (in Gay 1987, pp. 144-145). The quotation is telling. To become a psychoanalyst was like joining a religious or political movement and not at all like becoming a scientist.

The apex of the authoritarian, anti-scientific institutional structure of psychoanalysis was the Secret Committee of hand-picked loyalists sworn to uphold psychoanalytic orthodoxy, described by Phyllis Grosskurth in The Secret Ring: Freud's Inner Circle and the Politics of Psychoanalysis: By insisting the Committee must be absolutely secret, Freud enshrined the principle of confidentiality.

The various psychoanalytic societies that emerged from the Committee were like Communist cells, in which the members vowed eternal obedience to their leader. Psychoanalysis became institutionalized by the founding of journals and the training of candidates; in short an extraordinarily effective political entity. (Grosskurth 1991, p. 15)

There were repeated admonitions for the Committee to present a 'united front' against all opposition, for 'maintaining control over the whole organization', for 'keeping the troops in line' and 'reporting to the commander' (Grosskurth 1991, p. 97). Consider Otto Rank's astonishing letter of 1924 in which he attributes his heretical behavior in questioning the Oedipal complex to his own neurotic unconscious conflicts, promises to see things 'more objectively after the removal of my affective resistance,' and is thankful that Freud 'found my explanations satisfactory and has forgiven me personally' (Grosskurth 1991, p. 166). Grosskurth notes how 'Freud seems to have acted as the Grand Inquisitor, and Rank's groveling 'confession' could have served as a model for the Russian show trials of the 1930's' (Grosskurth 1991, p. 167). Freud viewed the entire episode as a success; Rank had been cured of his neurosis 'just as if he had gone through a proper analysis' (quoted in Grosskurth 1991, p. 168).

The staunch Freud disciple, Fritz Wittels (1924) decried the 'suppression of free criticism within the Society.... Freud is treated as a demigod, or even as a god. No criticism of his utterances is permitted.' He tells us that Freud's Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie is 'the psychoanalyst's Bible. This is no mere figure of speech. The faithful disciples regard one another's books as of no account. They recognize no authority but Freud's; they rarely read or quote one another. When they quote it is from the Master, that they may give the pure milk of the word' (p. 142-143). Freud 'had little desire that [his] associates should be persons of strong individuality, and that they should be critical and ambitious collaborators. The realm of psychoanalysis was his idea and his will, and he welcomed anyone who accepted his views' (p. 134). The others were simply expelled.

All of the major figures around Freud appear to have been extremely submissive personalities who absolutely revered Freud as father figure. Indeed, the members appear to have self-consciously viewed themselves as loyal sons to Freud the father-figure (complete with sibling rivalry as the 'brothers' jockeyed for position as the 'father's' favorite), while Freud viewed his close followers as his children, with power to interfere in their personal lives (Grosskurth 1991, p. 123; see also Hale 1995, p. 29).

Ernest Jones, Freud's worshipful biographer and the official head of the movement after the expulsion of Jung, 'grasped the fact that to be a friend of Freud's meant being a sycophant. It meant opening oneself completely to him, to be willing to pour out all one's confidences to him' (Grosskurth 1991, 48). Masson (1990, 152) suggests that 'Jones believed that to disagree with Freud (the father) was tantamount to patricide (father murder).' When S��ndor Ferenczi, a central figure in the inner circle of psychoanalysis during the 1920's, disagreed with Freud on the reality of childhood sexual abuse, Jones called him a 'homicidal maniac' (p. 152).

Regarding Ferenczi, Grosskurth (1991) notes that '(t)he thought of a disagreement with Freud was unbearable ...' (p. 141); 'There were occasions when he rebelled against his dependency, but always he returned repentant and submissive' (pp. 54-55). Similarly, Masson (1990) describes Kurt Eissler, the closest confidant of Anna Freud's inner circle in the 1960's, by saying that 'What he felt for Freud seemed to border on worship' (p. 121). '(H)e held one thing sacred, and hence beyond criticism: Freud' (p. 122). It was common among the disciples to imitate Freud's personal mannerisms, and even among analysts who did not know Freud personally, there were 'intense feelings, fantasies, transferences, identifications' (Hale 1995, 30).

Evidence for the essentially cult-like nature of psychoanalysis is the unique role of disciples who are able to trace themselves back to Freud in a direct line of descent. 'The idea of being a chosen disciple, privileged to have direct contact with the master, has survived and is continued in the procedures of many of the training programs of the institutes' (Arlow & Brenner 1990, 5; see also Masson 1990, 55, 123). 'The intensely filial relationships to Freud of the first generation were gradually replaced by a highly emotional relationship to a fantasied Freud, still the primal founder, but also to organizations, to peers, to superiors in the institute hierarchy'above all'to the training analyst, the training analyst's analyst, and, if possible, back to Freud and his circle became a determinant of psychoanalytic prestige' (Hale 1995, 32).

Unlike a real science, there is a continuing role for Freud's writings as what one might term the sacred texts of the movement, both in teaching and in the current psychoanalytic literature. Arlow and Brenner (1988) note that Studies of Hysteria and The Interpretation of Dreams are almost 100 years old, but continue to be standard texts in psychoanalytic training programs. They also describe 'the recurrent appearance in the analytic literature of articles redoing, extending, deepening, and modifying Freud's early case histories' (p. 5). Indeed, it is remarkable just to simply scan psychoanalytic journal articles and find how many references there are to Freud's work which was written well over 60 years ago. In examining 6 issues of Psychoanalytic Quarterly from 1988-1989, I found 92 references to Freud in 33 articles. Only 4 articles had no references to Freud, and of these, one had no references at all and one had only one reference. As Wittels (1924, 143) noted early on: 'The faithful disciples regard one another's books as of no account. They recognize no authority but Freud's; they rarely read or quote one another. When they quote it is from the Master, that they may give the pure milk of the word.'

The continued use of Freud's texts in instruction and the continuing references to Freud's work would not be conceivable in a real science. While Darwin is venerated for his scientific work as the founder of the modern science of evolutionary biology, studies in evolutionary biology only infrequently refer to his writings because the field has moved so far beyond his work. The Origins of Species and The Descent of Man are important texts in the history of science, but are not used for current instruction. Moreover, central features of Darwin's account, such as his views on inheritance, have been completely rejected by modern workers. With Freud, however, there is continuing slavish loyalty to the master, at least within an important subset of the movement.

Besides Rank, other deviators, Fleiss, Adler, Jung, and Ferenczi, were diagnosed as suffering from a variety of psychiatric disorders and therefore needing further psychoanalysis to bring them back to the true faith. Freud 'never tired of repeating the now notorious contention that the opposition to psychoanalysis stemmed from 'resistances'' arising from emotional sources (Esterson 1993, 216). He attributed Jung's defection to 'strong neurotic and egotistic motives' (quoted in Gay 1988, 481). Even Peter Gay, the psychoanalytic loyalist and historian of the movement, writes that 'These ventures into character assassination are instances of the kind of aggressive analysis that psychoanalysts, Freud in the vanguard, at once deplored and practiced. This ... was the way that analysts thought about others, and about themselves.' The practice was 'endemic among analysts, a common professional deformation' (1988, p. 481).

This practice continues to this day. A common thread of the letters sent by the many aggrieved psychoanalysts in response to Crews' articles was that they were 'composed in a state of bitter anger by a malcontent with a vicious disposition' (Crews, 1995, p. 293). Crews' Freud bashing was typically explained in terms of botched transferences and Oedipal complexes gone awry. Another recent case is that of Jeffrey Masson (see Masson 1990) who suffered similar questionings of his sanity for challenging the central Freudian dogma of the Oedipal complex.

None of this is new to people even marginally acquainted with the scholarship on psychoanalysis. But it bears repeating because psychoanalysis, unlike a scientific theory but very much like certain religious or political movements, has essentially been immune from attacks leveled at it either from inside or outside the movement. Insiders who dissented from central doctrines were simply expelled and often went on to found their own psychoanalytically-oriented sects, typically with the same disregard for canons of scientific method as the parent religion. There is a long line of such expelled dissenters in the history of psychoanalysis, and the list continues to lengthen with the recent expulsion of Jeffrey Masson. Moreover, the central core of loyalists that has always existed in psychoanalysis functions to preserve the image of Freud as a heroic scientist to the point that many of Freud's papers have been locked away from the prying eyes of scholars for periods extending as far ahead as the 22nd Century.

The entire enterprise begins to appear more and more like an authoritarian religious cult than a scientific movement. Indeed, several authors have pointed out that psychoanalysis has many features in common with brainwashing (Bailey 1960, 1965; Salter 1996). Frank Sulloway (1979b) describes the indoctrination characteristic of training analyses in which any objection by the analysand is viewed as a resistance to be overcome. And even Shelly Orgel (1990), who remains a defender of the psychoanalytic faith, writes of the feelings of many contemporary analysands that their analysts had behaved aggressively toward them, turning them into devoted and passive followers of their highly idealized analyst, a role that was facilitated by the 'unquestioned authority' (p. 14) of the analyst.

Jeffrey Masson (1990) provides fascinating insight into psychoanalysis as thought control and aggression. Masson's training analysis involved a completely one-sided relationship in which the analyst had all of the power and in which the trainee was expected to put up with any and all indignities. Leaving the training analyst would have meant giving up psychoanalysis because the training analyst would claim that the trainee was unfit for a career as a psychoanalyst. The result of the analysis was an idealization of the training analyst and expressions of fealty regarding the worth of the training analyst's writings. Masson was more or less blackmailed into agreeing to include his own training analyst's name on a paper he was writing or be forced to re-enter analysis (pp. 83-83). Masson comments that 'Being in such an analysis is like growing up with a despotic parent' (p. 86), since the qualities it requires in the prospective analysts are meekness and abject obedience.

I suggest that the inculcation of passive and devoted followers via the aggression and thought control represented by psychoanalysis has always been an important aspect of the entire project. At a deep level, the fundamentally pseudoscientific structure of psychoanalysis implies that disputes cannot be resolved in a scientific manner, with the result that, as John Kerr (1992) notes, the only means of resolving disputes involves the exercise of personal power. The result was that the movement was doomed to develop into a mainstream orthodoxy punctuated by numerous sectarian deviations originated by individuals expelled from the orthodox movement. These heretical offshoots then replicated the fundamentally irrational pseudoscientific structure of the original. '(E)ach major disagreement over theory or therapy seemed to require a new validating social group, a psychoanalytic tradition that recent splits within Freudian institutes seem only to confirm' (Hale 1995, 26). Perhaps the most bizarre such offshoot was the movement initiated by Wilhelm Reich's, well-covered in Joel Carlinsky's Skeptic (Vol. 2, No. 3) article 'Epigones of Orgonomy.'

All of this is well-known, but there are several aspects of the recent controversy that are new. First, recent scholarship on psychoanalysis shows not only that psychoanalysis was never more than a pseudoscience but that Freud engaged in scientific fraud from the get-go in developing his theories. Allen Esterson's (1992) Seductive Mirage: An Exploration of the Work of Sigmund Freud demonstrates convincingly that Freud's patients did not volunteer any information on seduction or primal scenes at all. The seduction stories that provide the proffered empirical basis of the Oedipal complex were in fact a construction by Freud who then interpreted his patients' distress on hearing his constructions as confirmation. Freud then deceptively obscured the fact that his patients' stories were reconstructions and interpretations based on his a priori theory. He also retroactively changed the identity of the fancied seducers from non-family members (servants, etc.) when his Oedipal story required fathers instead.

Esterson provides numerous other examples of deception (and self-deception) and notes that they were typically couched in Freud's brilliant and highly convincing rhetorical style. And because of the reconstructive, interpretive manner of theory construction, the authority of the psychoanalyst became the only criterion of the truth of psychoanalytic claims. The movement, in order to be successful, would have to be, of necessity, highly authoritarian'a point brought out most forcefully in John Kerr's (1992) A Most Dangerous Method: The Story of Jung, Freud, and Sabina Spielrein. The movement was authoritarian from the beginning and has remained so throughout its history.

Now 100 years after its inception, the theory of the Oedipal complex, childhood sexuality, and the sexual etiology of the neuroses remain without any independent empirical validation and play no role whatever in mainstream developmental psychology. From an evolutionary perspective, the idea that children would have a specifically sexual attraction to their opposite sex parent is extremely implausible, since such an incestuous relationship would result in inbreeding depression (see MacDonald 1986). The proposal that boys desire to kill their fathers conflicts with the general importance of paternal provisioning of resources in understanding the evolution of the family (MacDonald, 1988; 1992a,b): Boys who had succeeded in killing their fathers and having sex with their mothers would not only be left with genetically inferior offspring, they would also be deprived of paternal support and protection. Modern developmental studies indicate that many fathers and sons have very close, reciprocated affectional relationships beginning in infancy, and the normative pattern in Western societies is for mothers and sons to have very intimate and affectionate, but decidedly non-sexual relationships. Most violence occurs with adoptive relatives (Daly & Wilson, 1981).

The continued life of these concepts in psychoanalytic circles is testimony to the continuing unscientific nature of the entire enterprise. Indeed, Kurzweil (1989, 89) notes that 'In the beginning, the Freudians tried to 'prove' the universality of the Oedipus complex; later on, they took it for granted. Ultimately, they no longer spelled out the reasons for the pervasiveness of childhood sexuality and its consequences in the cultural monographs: they all accepted it.' What started out as a speculation in need of empirical support ended up as a fundamental a priori assumption.

Another trend in recent scholarship is the increasing attention paid to the ethical dimensions of psychoanalysis as Freud actually practiced it. Freud seems to have been remarkably indifferent to his patient's suffering, but his ethical lapses extend far beyond a lack of empathy. Crews recounts the case of Horace Frink, an American psychoanalyst who was having an affair with a bank heiress. Freud diagnosed Frink as a latent homosexual (!) and advised him to divorce his wife and marry the heiress, with the stated aim of tapping into the heiress' funds for a financial contribution to psychoanalysis. To make the plan work, the heiress had to divorce her husband as well. All of this came about, but the two abandoned spouses were devastated and soon died, Frink's new wife sued for divorce, and Frink himself sank into depression and repeated attempts at suicide.

And then there is the case of Dora Bauer. In what could pass as a story line on a daytime soap opera, Freud diagnosed the teen-aged Dora as suffering from hysteria for refusing to have a sexual relationship with a married man, Herr K., as a sort of quid pro quo so that her father could continue to have an affair with Herr K.'s wife. Crews comments that 'In short, a sexually and morally uninhibited [Dora] rounded into psychic trim by Freud, would have been of service to both her father and Herr K., the two predatory males who, unlike any of the women in the story, basked in the glow of Freud's unwavering respect' (Crews, 1995, p. 52). The Dora case is typical also in that the patient's diagnosis was based entirely on preconceived ideas and circular reasoning in which the patient's negative emotional response to the psychoanalytic hypothesis was construed as evidence for the hypothesis.

A third aspect of recent scholarship focuses on the very pernicious effect psychoanalysis has had on psychotherapeutic practice, particularly the phenomenon of the Recovered Memory Therapy (RMT). Crews terms RMT the stepchild of psychoanalysis. At the time when the articles originally appeared in the NYRB, Crews was content to claim only a genealogical relationship between psychoanalysis and RMT. He now documents a much closer relationship between the two movements. A significant number of psychoanalysts are now rejecting the orthodox psychoanalytic theory that claims of infantile sexual abuse are illusory manifestations of Oedipal desires. These renegade psychoanalysts are now in fact adopting Freud's earlier seduction theory of 1896 in which neurosis was conceptualized as the result of actual sexual abuse. Crews notes, Freud developed this theory in the same manner as he did the Oedipal story that replaced it: by making suggestions to patients and doggedly persisting in his explanation until the patient acknowledged the 'truth' of the psychoanalytic explanation. Crews emphasizes that there is no end to the possible harmful social and moral influences of such a theory in the hands of its pseudoscientific practitioners, including bankruptcy, breaking up of families, and imprisonment of family members, all of which have been well described in John Hochman's Skeptic article (Vol. 2, #3).

Because of its belief in the reality of memories of childhood sexual abuse, the RMT movement must be viewed as a psychoanalytic heresy. As with all of the previous psychoanalytic heresies, however, RMT shares a commitment to a methodology that results in self-validation of theoretical claims. Unverifiable phenomena have been at the very center of psychoanalysis and its intellectual offspring from the beginning. The following quotation from Freud is an exemplar of the type of attitude that carries over into the RMT movement:

The work keeps on coming to a stop and they keep on maintaining that this time nothing has occurred to them. We must not believe what they say, we must always assume, and tell them, too, that they have kept something back.... We must insist on this, we must repeat the pressure and represent ourselves as infallible, till at last we are really told something.... There are cases too in which the patient tries to disown [the memory] even after its return. 'Something has occurred to me now, but you obviously put it into my head.' ... In all such cases, I remain unshakably firm. I ... explain to the patient that [these distinctions] are only forms of his resistance and pretexts raised by it against reproducing this particular memory, which we must recognize in spite of all this. (SE, 2:279-280; in Crews, p. 209)

Recently the RMT movement has coalesced around the assertion that sexually abused subjects experience a dissociation'a withdrawal of the victim's sense of self from the scene of the trauma. As Crews points out, dissociation is the perfect psychoanalytic-style vehicle for creation of a pseudoscience, since there is no way to disprove its existence and recovered memories never need be tested by comparing them with conscious memories. After all, if children dissociate themselves from the experience, one could not expect them to have any memories of the event.

As a result, the therapist may suppose that the patient had experienced sexual trauma even without any external evidence or memory of the event. Recovered Memory Therapists, in the words of one such practitioner, 'must validate the patient's belief that abuse occurred, or risk reenacting the role of denying parent, which may have enabled the abuse in the first place' (Crews, p. 25n21). The technique ensures validation and indeed finds a moral rationale for insisting on validation. But it cannot provide even the beginnings of a search for truth.

Several spectacular case studies illustrate the pathetic consequences of this pseudoscientific technique. That of Eileen Franklin Lipsker is particularly fascinating because Lipsker has more recently 'remembered' several other crimes that could not have possibly occurred. Crews shows that even before this turn of events Lipsker had developed increasingly bizarre 'memories' about her father, including a murder that no one else, including the police, had heard about and a supposed rape by Eileen's godfather that was aided by the father. The 'memories' were gradually elaborated as a result of the suggestions of a psychotherapist and their veracity attested to by Lenore Terr, a professor of psychiatry at the University of California-San Francisco. Terr used the aura of science surrounding her academic affiliation to convince the jury that that an expert like herself could distinguish authentic from non-authentic repressed memories.

Then there is the fantastic case of the Ingram family of Olympia, Washington in which Paul Ingram confessed to a myriad of crimes whose memory he had completely repressed, including repeatedly raping both his daughters and one son, getting his daughters to perform sexual favors for his friends, torturing the girls, getting his wife to have sex with animals, and murdering and cannibalizing a great many babies at Satanic rituals. The truly remarkable thing about this example is the willingness of people to be convinced of the bizarre and impossible'a phenomenon that Skeptic readers are only too familiar with. The belief among a significant number of professionals in psychology that such repressed memories are a commonplace greatly facilitates the public's credulity. No fewer than five psychologists and counselors encouraged Ingram in his hallucinations. However, a skeptical psychologist finally asked Ingram about a completely fictitious accusation that Ingram had encouraged his children to have sex while he watched. Sure enough, the next day Ingram came up with a highly detailed repressed memory of watching his children have sex. Ingram, who pleaded guilty to the crimes after belatedly coming to believe in his innocence, is now serving 20 years in prison for 6 counts of child molestation.

Like psychoanalysis itself, RMT has become a political movement bent on enforcing an official orthodoxy. Indeed, given the history of psychoanalysis, it is not in the least surprising that RMT would likewise be an authoritarian political movement. A leading proponent of RMT, Judith Lewis Herman, states that 'Advances in the field occur only when [women] are supported by a political movement powerful enough to legitimate an alliance between investigators and patients and to counteract the ordinary social processes of silencing and denial' (Crews, p. 160). RMT has been behind lengthening the statutes of limitations in some states to periods of 30 years or more to provide enough time for repressed memories of crimes to surface. And, as with any such political movement, it seems superfluous to note that big money is involved, in the case of RMT ranging from fees for therapy, the publication industry, and the litigation industry spawned by this movement.

Perhaps the most notable thing about the uproar over Crews' book is that much of its importance stems from where his articles were originally published, and that says a lot. The original articles were published in the NYRB, that bastion of the intellectual left, which, as Crews notes, is 'almost like pet owners who had negligently or maliciously consigned their parakeet to the mercies of an ever-lurking cat' (Crews, 1995, p. 288). The implication is that publications like the NYRB have been instrumental in propagating psychoanalytic and similar doctrines as scientifically and intellectually reputable for decades, and it also suggests that had Crews published his articles in a less visible and less politicized medium they could have been safely ignored as has commonly been the practice over the long history of psychoanalysis.

To this we must add a discussion of the very central role of psychoanalysis in the intellectual left of this century and the role of publications like the NYRB in maintaining and nourishing the scientific veneer of psychoanalysis. The influence of psychoanalysis has hardly been confined to psychotherapeutic practice, but has been a pervasive influence on 20th-century Western culture. In the eyes of many, Freud is the most towering intellectual figure of the century, second perhaps only to Marx.

For his part, Crews seems to regard the influence as entirely benign, so much so that he thinks psychoanalysis may have been justified because of its cultural influences even if it is entirely lacking as a scientific enterprise. He states that there is 'some merit' to the idea that psychoanalysis and its practitioners exercised a benign cultural influence by ridding psychiatry of 'sinister theories of hereditary degeneration and racial inferiority,' and by 'their candor about sex, their cultivation of a developmental perspective, their addressing of the problems and opportunities posed by transference, and their belief in deep and intricate continuities among a patient's disparate productions of symptom and language.... To be progressive, after all, a psychological movement needn't put forward accurate hypotheses; it need only raise useful new questions and attract followers who are eater to put aside the older dispensation' (p. 70-71).

But whether one views the cultural influences of psychoanalysis as benign is largely a political, rather than a scientific matter. Psychoanalysis never, at any stage of its history, approached the status of a scientific discipline. What was really central to psychoanalysis and why it seems impervious to all rational objections is that first and foremost psychoanalysis achieved and retained its status over the decades because it had become a pillar of the intellectual and cultural left, what Paul Hollander (1991) has dubbed 'the adversary culture.'

There is in fact a very long association between psychoanalysis and the political and cultural left. Support of radical and Marxist ideals was common among Freud's early followers. Leftist attitudes have been common in later years among psychoanalysts (Hale 1995, 31; Kurzweil 1989, 36, 284), among the groups in Berlin and Vienna during the post-World War I era (Kurzweil 1989; 46-47), in the post-revolutionary Soviet Union where all of the top psychoanalysts were Bolsheviks and Trotsky supporters and were among the most powerful political figures in the country (Chamberlain 1995), and in America from the 1920's to the present (Torrey 1992, 33, 93ff; 122-123). Given the institutional structure of psychoanalysis as an authoritarian political movement, one is left with the conclusion that one of the century's major intellectual and cultural forces was in fact a highly disciplined political movement masquerading as science.

Psychoanalysis has proved to be a veritable treasure trove of ideas for those intent on developing radical critiques of Western culture, beginning with Freud's own Totem and Taboo and Civilization and Its Discontents. Recent Freudian scholarship shows very clearly that Freud tended to make dogmatic claims about the source of his patients' unhappiness based on nothing more than his own suggestions. His failure to follow even the minimum standards of scientific or rational intellectual inquiry extended to his cultural writings as well. Freud's wider speculations on human culture rest on a number of extremely naive, pre-scientific conceptualizations of human sexual behavior and its relation to culture. Particularly outrageous was Freud's 'primal horde' story of how over many generations sons had killed their fathers in order to mate with their mothers until Oedipal guilt had forced them to repress this activity. The theory is not only completely speculative and indeed attempts to explain a non-existent phenomenon'the Oedipal complex, but also requires Lamarckian inheritance, a theory that, at least by the time of Civilization and Its Discontents (where the doctrine was reaffirmed), had been completely rejected by the scientific community.

This was a self-consciously speculative theory, but Freud's speculations clearly had an agenda. Rather than provide speculations which reaffirmed the moral and intellectual basis of the culture of his day, his speculations were an integral part of his war on culture'so much so that he viewed Totem and Taboo as a victory over Rome and the Catholic Church (Rothman & Isenberg, 1974). In Freud's eyes he was the Carthaginian general Hannibal fighting the evil Romans that to him represented Western civilization. Peter Gay notes that Freud was proud of his enemies'the persecuting Roman Catholic Church, the hypocritical bourgeoisie, the obtuse psychiatric establishment, the materialistic Americans'so proud, indeed, that they grew in his mind into potent specters far more malevolent and far less divided than they were in reality. He likened himself to Hannibal, to Ahasuerus, to Joseph, to Moses, all men with historic missions, potent adversaries, and difficult fates. (Peter Gay 1988, p. 604)

Gay states that 'A charged and ambivalent symbol, Rome stood for Freud's most potent concealed erotic, and only slightly less concealed aggressive wishes ....' Rome was 'a supreme prize and incomprehensible menace' (Gay 1988, p. 132). Freud himself described this 'Hannibal fantasy' as 'one of the driving forces of [my] mental life' (McGrath 1974, p. 35; see also Sulloway 1979).

In this regard, it is interesting to note that Totem and Taboo and Civilization and Its Discontents present the view that the restrictions on sexual behavior, so apparent as an aspect of Western culture during Freud's life, are the source of art, love, and even civilization itself. Freud's conceptions of the origins and function of sexual repression in Western societies contain, as Peter Gay (1988, p. 329) notes, some of Freud's 'most subversive conjectures.' Neurosis and unhappiness are the price to be paid for civilization because neurosis and unhappiness are the inevitable result of repressing sexual urges. As countercultural guru Herbert Marcuse wrote concerning this aspect of Freud's thought:

The notion that a non-repressive civilization is impossible is a cornerstone of Freudian theory. However, his theory contains elements that break through this rationalization; they shatter the predominant tradition of Western thought and even suggest its reversal. His work is characterized by an uncompromising insistence on showing the repressive content of the highest values and achievements of culture. (Marcuse, 1974, p. 17)

Western culture has been placed on the couch, and the role of psychoanalysis is to help the patient adjust somewhat to a sick, psychopathology-inducing society: 'While psychoanalytic theory recognizes that the sickness of the individual is ultimately caused and sustained by the sickness of his civilization, psychoanalytic therapy aims at curing the individual so that he can continue to function as part of a sick civilization without surrendering to it altogether' (Marcuse 1974, p. 245).

Freud appears to have been well aware that his conjectures were entirely speculative. Freud was 'amused' when Totem and Taboo was termed a 'just so' story by a British anthropologist in 1920, and stated only that his critic 'was deficient in phantasy' (in Gay 1988, p. 327), apparently a concession that the work was indeed fanciful. Freud stated that 'It would be nonsensical to strive for exactitude with this material, as it would be unreasonable to demand certainty' (quoted in Gay, 1988, p. 330). Similarly, Freud described Civilization and Its Discontents as 'an essentially dilettantish foundation' on which 'rises a thinly tapered analytic investigation' (quoted in Gay 1988, p. 543). And Freud was well aware that his attack on religion in The Future of an Illusion was scientifically weak, describing it by noting that 'the analytic content of the work is very thin' (quoted in Gay 1988, 524).

Freud's countercultural writings scarcely exhaust the mischief wreaked by psychoanalysis. The works of Herbert Marcuse, Norman Brown, Wilhelm Reich, Jaques Lacan, Erich Fromm and a host of neo-Freudians come to mind immediately, but this barely scratches the surface. Psychoanalysis influenced thought in a wide range of areas, including sociology, child rearing, criminology, anthropology, literary criticism, art, literature, and the popular media such as TV and the movies to the point that, as Kurzweil (1989, p. 102) notes, 'something like a culture of psychoanalysis was being established.' E. F. Torrey (1992. p. 37) describes in some detail the spread of the movement in the United States, originally through the actions of a small group of activists with access to the popular media, the academic world, and the arts, to a pervasive influence in the 1950's. 'It is a long road from a beachhead among New York intellectuals to a widespread influence in almost every phase of American life. Literature, drama, anthropology, sociology, child rearing, education, criminology, and many other parts of American thought and culture were to become permeated by Freud.'

Given this association of psychoanalysis and the Left, it is not surprising that Crews' critique of psychoanalysis was itself analyzed and found to be as an attack on the Left: Eli Zaretsky (1994, p. 67) states such critiques 'are continuous with the attack on the Left that began with the election of Richard Nixon in 1968.... They continue the repudiation of the revolutionary and utopian possibilities glimpsed in the 1960s.'

Psychoanalysis was indeed an integral component of the countercultural movement of the 1960's and a central pillar of the intellectual zeitgeist of prominent countercultural figures such as Herbert Marcuse. In Eros and Civilization (1974/1955) Marcuse points the way to a non-exploitative utopian socialist civilization that would result from the complete end of sexual repression in a manner that goes beyond Freud's ideas in Civilization and Its Discontents only in its even greater optimism regarding the beneficial effects of ending sexual repression. Marcuse accepts Freud's theory that Western culture is pathogenic due to the repression of sexual urges, paying homage to the one who 'recognized the work of repression in the highest values of Western civilization'which presuppose and perpetuate unfreedom and suffering' (p. 240).

Attacks on psychoanalysis are therefore correctly perceived by Zaretsky as attacking a cornerstone of left/radical political culture. It is surely correct that psychoanalysis brought us a greater candor about sex. It is also reasonable to suppose that its influence has since extended far beyond sexual candor to become an obsession with sexual behavior. From its beginnings, psychoanalytic perspectives on sexuality have drawn the criticism of those concerned about the harmful influence of Freudian ideas on mainstream family life.

Freud's ideas have in fact often been labeled as subversive. Indeed, '[Freud himself] was convinced that it was in the very nature of psychoanalytic doctrine to appear shocking and subversive. On board ship to America he did not feel that he was bringing that country a new panacea. With his typically dry wit he told his traveling companions, 'We are bringing them the plague'' (Mannoni 1971, 168).

Peter Gay terms Freud's work generally as 'subversive' (1987, 140), his sexual ideology in particular as 'deeply subversive for his time' (p. 148); and his Totem and Taboo as containing 'subversive conjectures' (p. 327) in its analysis of culture. Rothman and Isenberg (1974) convincingly argue that Freud actually viewed the Interpretation of Dreams as a victory over the Catholic Church and that he viewed Totem and Taboo as a successful attempt to analyze the Christian religion in terms of defense mechanisms, primitive drives and neurotic symptomatology. Gay notes that 'while the implications of Darwin's views were threatening and unsettling, they were not quite so directly abrasive, not quite so unrespectable, as Freud's views on infantile sexuality, the ubiquity of perversions, and the dynamic power of unconscious urges' (p. 144).

And the contrast between Freud and Darwin as scientists could scarcely be more clear. Darwin spent years patiently collecting his data and was hesitant to publish his work, agreeing to do so only after another scientist, Alfred Russel Wallace, came up with similar ideas. Freud, on the other hand, conducted his career more like a one man PR firm with himself as his only client.

While Darwin was satisfied with revising his work after further reflection and absorbing palpable hits by rational critics, while he trusted the passage of time and the weight of his argumentation, Freud orchestrated his wooing of the public mind through a loyal cadre of adherents, founded periodicals and wrote popularizations that would spread the authorized word, dominated international congresses of analysis until he felt too frail to attend them and after that through surrogates like his daughter Anna. (Gay 1987, 145)

There was a great deal of hostility to psychoanalysis in the German-speaking world centering around the perceived threat of psychoanalysis to mainstream Christian sexual ethics, including the acceptance of masturbation and premarital sex (Kurzweil, 1989, p. 18). By the second decade of the 20th century in America Freud was firmly associated with the movement for sexual freedom and social reform, and he had become the target of social conservatives (Torrey 1992, 16ff). As late as 1956 a psychiatrist discussing psychoanalysis in the American Journal of Psychiatry complained that 'Is it possible that we are developing the equivalent of a secular church, supported by government monies, staffed by a genital-level apostolate unwittingly dispensing a broth of existential atheism, hedonism, and other dubious religio-philosophical ingredients?' (Johnson 1956, p. 40).

And, although other factors are undoubtedly involved, it is remarkable that the increasing trend toward and acceptance of what an evolutionist would term low-investment parenting (i.e., parenting that involves a low level of resources available for children) in America largely coincides with the triumph of the psychoanalytic and radical critiques of American culture represented by the political and cultural success of the counter-cultural movement of the 1960's. Since 1970 the rate of single parenting has increased from 1/10 families to 1/3 families (Norton & Miller 1992), and there have been dramatic increases in teenage sexual activity and teenage childbearing without marriage (Furstenberg 1991). There is excellent evidence for an association among teenage single parenting, poverty, lack of education, and poor developmental outcomes for children (e.g., Dornbusch & Gray 1988; Furstenberg & Brooks-Gunn 1989; McLanahan & Booth 1989; Wilson 1993, a, b).

Indeed, all of the negative trends related to the family show very large increases that developed at the same time as the triumph of the countercultural movement beginning in the mid-1960's (Herrnstein & Murray 1994; Kaus, 1995), including increases in trends toward lower levels of marriage, 'cataclysmic' increases in divorce rates (Herrnstein & Murray, 1994; p. 172), and higher rates of illegitimacy. In the case of divorce and illegitimacy rates, the data indicate an enormous shift upward during the 1960's from previously existing trend lines, with the upward trend lines established during that period continuing into the present. For good, bad, or both, the 1960's marked a watershed period in American cultural history.

The sexual revolution is 'the most obvious culprit' underlying the decline in the importance of marriage (Herrnstein & Murray 1994, 544) and its concomitant increase in low-investment parenting.

What is striking about the 1960s 'sexual revolution,' as it has properly been called, is how revolutionary it was, in sensibility as well as reality. In 1965, 69 percent of American women and 65 percent of men under the age of thirty said that premarital sex was always or almost always wrong; by 1972, these figures had plummeted to 24 percent and 21 percent... In 1990, only 6 percent of British men and women under the age of thirty-four believed that it was always or almost always wrong. (Gertrude Himmelfarb 1995, 236)

Psychoanalysis has a lot to answer for. The contemporary upsurge of victims of RMT and the long line of individual victims like Horace Frink and Dora Bauer are only a small part of its moral wreckage. But don't expect either psychoanalysis or RMT to die soon. Because they are fundamentally religious and political rather than scientific, these movements have a life of their own and will expire only when they are perceived as no longer serving the personal or political interests of their advocates.

Indeed, one might note that precisely the same sort of uproar greeted the publication of Derek Freeman's expos�� of another pillar of the cultural left'Margaret Mead's work in Samoa (see Caton, 1990; Freeman, 1983; 1991). Here the idealized father figure was Franz Boas who quite self-consciously originated his movement in order to combat evolutionary approaches to anthropology, replacing Darwinian (and some hyper- and pseudo-Darwinian) approaches with the ideology that human nature is infinitely malleable and that humans are entirely a product of their culture. The Boasian school has dominated anthropology since the 1920's, and this school and its postmodern offspring seem to be in no danger of losing ground to the new breed of evolutionists who have sprung up as a result of the sociobiological revolution in the biological sciences.

The fact that the NYRB published Crews' attacks on psychoanalysis may be a vital sign that the life of psychoanalysis as an underpinning of the intellectual left is weakening. The NYRB is only one of many elements of the vast media and intellectual network that has supported psychoanalysis throughout the century, but all signs are that psychoanalysis has become an intellectual and scientific embarrassment to all save the truest of true believers. The fact that its scientific stature has been utterly discredited in such a prestigious forum and by someone who is sympathetic to the cultural influences it has generated suggests that psychoanalysis may well have lost its political punch.

But skeptics need not fear having nothing left to be skeptical of. Look for a new, cult-like, politically-inspired, scientific-sounding ideology to take its place soon at a university and psychotherapeutic clinic near you. It's also a safe bet that critics of such movements will be diagnosed/cleared/re-associated/analyzed/deconstructed as suffering from mental/moral/spiritual disorder:

What passes today for Freud bashing is simply the long-postponed exposure of Freudian ideas to the same standards of noncontradiction, clarity, testability, cogency, and parsimonious explanatory power that prevail in empirical discourse at large. Step by step, we are learning that Freud has been the most overrated figure in the entire history of science and medicine'one who wrought immense harm through the propagation of false etiologies, mistaken diagnoses, and fruitless lines of inquiry.

Still the legend dies hard, and those who challenge it continue to be greeted like rabid dogs. (Crews 1995, 298-299)

Spoken like a true Skeptic!

References

Arlow, J. A., & Brenner, C. (1988). The future of psychoanalysis. Psychoanalytic Quarterly, LVII, 1-14.

Bailey, P. 1960. Rigged radio interview with illustrations of various 'ego-ideals.' Perspectives in Biology and Medicine 4, 199-265.

Bailey, P. 1965. Unserene: A Tragedy in Three Acts. Springfield, IL: Charles Thomas.

Caton, Hiram. (Ed.) 1990. The Samoa Reader: Anthropologists Take Stock. Lanham, MD: University Press of America.

Chamberlain, L. 1995. Freud and the eros of the impossible. Times Literary Supplement, August 25, pp. 9-10.

Cioffi, Frank. 1969. Wittgenstein's Freud. In Studies in the Philosophy of Wittgenstein (P. Winch (ed.). London: Routledge & Kegan Paul.

Cioffi, Frank. 1970. Freud and the idea of a pseudo-science. In Explanation in the Behavioural Sciences. R. Borger & F. Cioffi (eds.). Cambridge: Cambridge University Press.

Cioffi, Frank. 1972. Wollheim on Freud. Inquiry, 15, 171-186.

Crews, Frederick, et al. 1995. The Memory Wars: Freud's Legacy in Dispute. New York: New York Review.

Crews, Frederick. 1996. The verdict on Freud. Psychological Science, 7, 63-67.

Daly, M., & Wilson, M. (1980). Abuse and neglect of children in evolutionary perspective. In R. D. Alexander and D. W. Tinkle (Eds.), Natural Selection and Social Behavior. New York: Chiron Press.

Dornbusch, S. M., & Gray, K. D. 1988. Single parent families. In S. M. Dornbusch & M. Strober (Eds.), Feminism, Children, and the New Families. New York: Guilford Press.

Ellenberger, Henri. 1970. The Discovery of the Unconscious. New York: Basic Books.

Esterson, Allen. 1992. Seductive Mirage: An Exploration of the Work of Sigmund Freud. Chicago: Open Court.

Freeman, Derek. (1983). Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth. Cambridge University Press.

Freeman, Derek. (1991). On Franz Boas and the Samoan researches of Margaret Mead. Current Anthropology, 32, 322-330.

Furstenberg, Frank F. 1991. As the pendulum swings: Teenage childbearing and social concern. Family Relations, 40, 127-138.

Furstenberg, Frank F., & Brooks-Gunn, Jeanne. 1989. Teenaged pregnancy and childbearing. American Psychologist, 44, 313-320.

Gay, Peter. 1987. A Godless Jew: Freud, Atheism, and the Making of Psychoanalysis. New Haven: Yale University Press.

Gay, Peter. 1988. Freud: A Life for Our Time. New York: W. W. Norton.

Grosskurth, Phyllis. 1991. The Secret Ring: Freud's Inner Circle and the Politics of Psychoanalysis. Boston: Addison-Wesley.

Grünbaum, Adolf. 1984. The Foundations of Psychoanalysis. Berkeley: University of California Press.

Hale, Nathan G. 1995. The Rise and Crisis of Psychoanalysis in the United States: Freud and the Americans, 1917-1985. New York: Oxford University Press.

Herrnstein, Richard J., & Murray, Charles. 1994. The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life. New York: Free Press.

Himmelfarb, Gertrude. 1995. The De-Moralization of Society: From Victorian Virtues to Modern Values. New York: Knopf.

Hollander, Paul. (1991). The Survival of the Adversary Culture. New Brunswick, NJ: Transaction.

Johnson, H. 1956. Psychoanalysis: Some critical comments. American Journal of Psychiatry, 113, 36-40.

Kaus, Mickey. (1995). The End of Equality, 2nd ed. New York: Basic Books.

Kerr, John. 1992. A Most Dangerous Method: The Story of Jung, Freud, and Sabina Spielrein. New York: Knopf.

Kurzweil, E. 1989. The Freudians: A Comparative Perspective. New Have: Yale University Press.

MacDonald, Kevin. 1986. Civilization and Its Discontents Revisited: Freud as an Evolutionary Biologist. Journal of Social and Biological Structures, 9, 213-220.

MacDonald, Kevin. 1988. Social and Personality Development: An Evolutionary Synthesis. New York: Plenum.

MacDonald, Kevin 1992a. Warmth as a developmental construct: An evolutionary analysis. Child Development, 63, 753-773.

MacDonald, Kevin 1992b. A Time and a Place for Everything: A Discrete Systems Perspective on the Role of Children's Rough and Tumble Play in Educational Settings. Early Education and Development. 3, 334-355.

MacMillan, Malcolm. 1991. Freud Evaluated: The Completed Arc. The Hague: Elsevier North Holland.

Mannoni, Octave. (1971). Freud, trans. R. Belice. New York: Pantheon Books.

Marcuse, Herbert. 1964. One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Boston: Beacon Press.

Masson, Jeffrey M. 1984. The Assault on Truth: Freud's Suppression of the Seduction Theory. New York: Farrar, Straus, and Giroux.

Masson, Jeffrey M. 1990. Final Analysis: The Making and Unmaking of a Psychoanalyst. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Co.

McGrath, W. J. 1974a. Freud as Hannibal: The politics of the brother band. Central European History, 7, 31-57.

McLanahan, S., & Booth, K. 1989. Mother-only families: Problems, prospects, and politics. Journal of Marriage and the Family, 51, 557-580.

Norton, A. J., & Miller, L. F. 1992. Marriage, divorce, and remarriage in the 1990's. U. S. Bureau of the Census Current Population Reports Special Studies P23-180.

Orgel, Shelly. 1990. The future of psychoanalysis. Psychoanalytic Quarterly, LIX, 1-20.

Rothman, Stanley, & Isenberg, P. 1974a. Sigmund Freud and the politics of marginality. Central European History, 7, 58-78.

Salter, Frank. 1996. A comparative analysis of brainwashing techniques. In Irenaus Eibl-Eibesfeldt and Frank Salter (Eds.), Ideology, Warfare, and Indoctrinability. Proceedings of the Symposium on Ideology, Warfare, and Indoctrinability sponsored by the Max Planck Society at Ringberg Castle, Germany, January 12, 1995; In press.

Sulloway, Frank. 1992. Freud: Biologist of the Mind. New York: Basic Books; originally published 1979.

Sulloway, Frank. 1979. Freud as conquistador. The New Republic (August), 25-31.

Torrey, E. F. 1992. Freudian Fraud: The Malignant Effect of Freud's Theory on American Thought and Culture. New York: HarperCollins Publishers.

Wilson, James Q. 1993a. The Moral Sense. New York: The Free Press.

Wilson, James Q. 1993b. The family-values debate. Commentary, 95(4), 24-31.

Wittels. F. (1924). Sigmund Freud: His Personality, His Teaching, & His School, trans. E. and C. Paul. London: George Allen & Unwin.

Zaretsky, Eli. (1994. The attack on Freud. Tikhun, 9 (May/June), 65-70

First Published in Skeptic, 4(3), 94–99. Reprinted in The Encyclopedia of Pseudoscience, Michael Shermer (Ed.). ABC-CLIO, December 2002.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

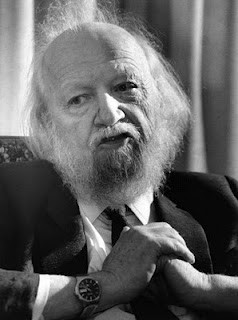

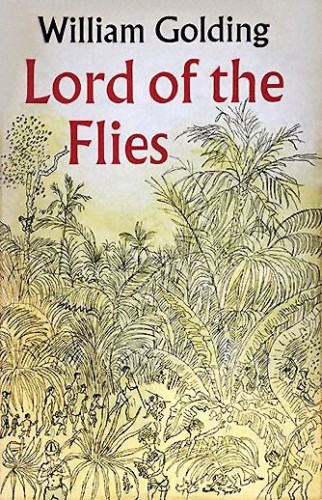

Digg Né le 19 septembre 1911, William Golding peut être considéré comme le grand marginal de la littérature anglaise contemporaine. Le vécu existentiel, pour lui, a été le plus intense pendant la seconde guerre mondiale, où il a servi dans la marine —Golding était présent quand le Bismarck a coulé et au moment du débarquement anglo-américain de Normandie. Il a pris conscience de ce que les hommes pouvaient mutuellement s’infliger. Les expériences de la guerre ont conduit Golding, qui, avant les hostilités, croyait encore au perfectionnement de l’homme en tant qu’être social, à penser “que l’homme produit de la méchanceté comme les abeilles produisent du miel”. Le produit littéraire de cette grande désillusion est un roman, paru en 1954, et intitulé “Lord of the Flies” (en français: “Sa Majesté des Mouches”). Ce roman a permis à Golding d’acquérir la célébrité car il est devenu un succès international.

Né le 19 septembre 1911, William Golding peut être considéré comme le grand marginal de la littérature anglaise contemporaine. Le vécu existentiel, pour lui, a été le plus intense pendant la seconde guerre mondiale, où il a servi dans la marine —Golding était présent quand le Bismarck a coulé et au moment du débarquement anglo-américain de Normandie. Il a pris conscience de ce que les hommes pouvaient mutuellement s’infliger. Les expériences de la guerre ont conduit Golding, qui, avant les hostilités, croyait encore au perfectionnement de l’homme en tant qu’être social, à penser “que l’homme produit de la méchanceté comme les abeilles produisent du miel”. Le produit littéraire de cette grande désillusion est un roman, paru en 1954, et intitulé “Lord of the Flies” (en français: “Sa Majesté des Mouches”). Ce roman a permis à Golding d’acquérir la célébrité car il est devenu un succès international.  Dans “Lord of the Flies” —le titre, rappellons-le, est une traduction littérale du concept hébraïque de “Belzébuth”, le “Seigneur des Mouches”— le tête de porc fichée sur un pieu, que les “chasseurs” offrent en sacrifice pour conjurer le danger d’un “monstre” qui les menacerait, symbolise le Mal. En voyant cette tête de porc, entourée d’une dégoûtante nuée de mouches, Simon, qui finira martyr, reconnaît que l’homme lui-même est ce “monstre”, une créature déchue.

Dans “Lord of the Flies” —le titre, rappellons-le, est une traduction littérale du concept hébraïque de “Belzébuth”, le “Seigneur des Mouches”— le tête de porc fichée sur un pieu, que les “chasseurs” offrent en sacrifice pour conjurer le danger d’un “monstre” qui les menacerait, symbolise le Mal. En voyant cette tête de porc, entourée d’une dégoûtante nuée de mouches, Simon, qui finira martyr, reconnaît que l’homme lui-même est ce “monstre”, une créature déchue.

Le rapport Homme Sauvage/Carnaval a des racines très anciennes et se pose comme conditio sine qua non de nombreuses manifestations célébrées dans les pays de l’arc alpin à l’occasion des pratiques folkloriques qui précèdent et annoncent le printemps. Disons, pour la clarté de notre exposé, que le modèle typique de l’Homme Sauvage, tel qu’il est décrit par l’iconographie récurrente en ces régions, n’est présent sans altération formelle aucune qu’en de rares occasions. En fait, son modèle typique n’a pas subi de modifications substantielles et s’est incarné en d’autres figures, hybrides celles-là, qui indiquent toutefois sa présence, sans altérer sa signification primitive. On constatera que, dans les carnavals traditionnels, l’Homme Sauvage représente une sorte de synthèse de toutes les autres figures que l’on appelle généralement lors du Carnaval et que l’on représente alors par le truchement de masques, comme ceux de l’homme-arbre, de l’ours, de l’arlequin, du fou. Parmi toutes ces figures du Carnaval, l’Homme Sauvage exprime quelques particularités, qu’il symbolise par son image et par les aspects culturels qu’il a suscités. Dans la fête du Carnaval, l’Homme Sauvage est surtout présent dans les Alpes orientales, où il apparaît sous le masque de “Salvanèl”, amalgamé, depuis des temps plus récents, à d’autres figures, parmi lesquelles nous pouvons compter, à côté du personnage typique du Sauvage (Selvaggio): Arlequin, la “Capra Barbana” ou encore la “Dame Sauvage”. Preque toujours, nous avons affaire à des masques ombrés et ambigus, comme nous l’apprend dal Taschi, qui a étudié la fête piémontaise de la “Capra, dello stagnino e della barba” (“de la Chèvre, du ferblantier et de la barbe”).

Le rapport Homme Sauvage/Carnaval a des racines très anciennes et se pose comme conditio sine qua non de nombreuses manifestations célébrées dans les pays de l’arc alpin à l’occasion des pratiques folkloriques qui précèdent et annoncent le printemps. Disons, pour la clarté de notre exposé, que le modèle typique de l’Homme Sauvage, tel qu’il est décrit par l’iconographie récurrente en ces régions, n’est présent sans altération formelle aucune qu’en de rares occasions. En fait, son modèle typique n’a pas subi de modifications substantielles et s’est incarné en d’autres figures, hybrides celles-là, qui indiquent toutefois sa présence, sans altérer sa signification primitive. On constatera que, dans les carnavals traditionnels, l’Homme Sauvage représente une sorte de synthèse de toutes les autres figures que l’on appelle généralement lors du Carnaval et que l’on représente alors par le truchement de masques, comme ceux de l’homme-arbre, de l’ours, de l’arlequin, du fou. Parmi toutes ces figures du Carnaval, l’Homme Sauvage exprime quelques particularités, qu’il symbolise par son image et par les aspects culturels qu’il a suscités. Dans la fête du Carnaval, l’Homme Sauvage est surtout présent dans les Alpes orientales, où il apparaît sous le masque de “Salvanèl”, amalgamé, depuis des temps plus récents, à d’autres figures, parmi lesquelles nous pouvons compter, à côté du personnage typique du Sauvage (Selvaggio): Arlequin, la “Capra Barbana” ou encore la “Dame Sauvage”. Preque toujours, nous avons affaire à des masques ombrés et ambigus, comme nous l’apprend dal Taschi, qui a étudié la fête piémontaise de la “Capra, dello stagnino e della barba” (“de la Chèvre, du ferblantier et de la barbe”).

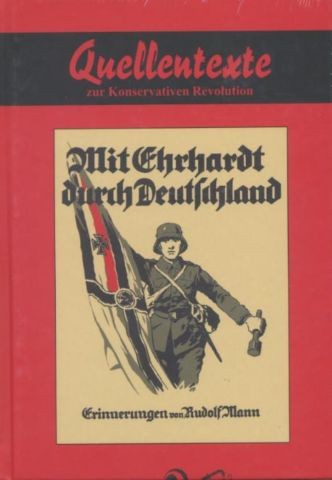

Au début du mois de mars 1920, Ehrhardt entre en rébellion contre l’ordre de dissolution et rejoint le putsch dit de Kapp, mené par un haut fonctionnaire prussien, Wolfgang Kapp, et par un général d’infanterie, Walther von Lüttwitz. La mission de la Brigade Ehrhardt était d’occuper le quartier gouvernemental de la capitale. Au cours de ce putsch, Ehrhardt a fait savoir ce qu’il entendait par “application de la violence” en cas de coup d’Etat: après que les fonctionnaires berlinois aient refusé de travailler pour le gouvernement putschiste, Ehrhardt aurait dit: “Eh bien, nous allons coller au mur les trois premiers fonctionnaires qui refusent de travailler. On verra bien alors si le reste va se mettre à travailler ou non”. Lorsque Kapp refusa d’appliquer cette mesure drastique, Ehrhardt a lâché ce commentaire: “Alors le putsch est fichu!”.

Au début du mois de mars 1920, Ehrhardt entre en rébellion contre l’ordre de dissolution et rejoint le putsch dit de Kapp, mené par un haut fonctionnaire prussien, Wolfgang Kapp, et par un général d’infanterie, Walther von Lüttwitz. La mission de la Brigade Ehrhardt était d’occuper le quartier gouvernemental de la capitale. Au cours de ce putsch, Ehrhardt a fait savoir ce qu’il entendait par “application de la violence” en cas de coup d’Etat: après que les fonctionnaires berlinois aient refusé de travailler pour le gouvernement putschiste, Ehrhardt aurait dit: “Eh bien, nous allons coller au mur les trois premiers fonctionnaires qui refusent de travailler. On verra bien alors si le reste va se mettre à travailler ou non”. Lorsque Kapp refusa d’appliquer cette mesure drastique, Ehrhardt a lâché ce commentaire: “Alors le putsch est fichu!”. Dès ce moment, les nationaux-socialistes considèreront Ehrhardt comme une personnalité peu fiable. Le Capitaine a perdu aussi beaucoup de son prestige dans les rangs des droites allemandes. En avril 1924, vu l’imminence d’un procès pénal, Hermann Ehrhardt quitte le Reich pour l’Autriche; il revient en octobre 1926 après une amnistie générale décrétée par le Président Paul von Hindenburg. En 1931, Ehrhardt fonde le groupe “Gefolgschaft” (littéralement: la “Suite”), qui, malgré la perte de prestige subie par Ehrhardt, parvient encore à rassembler plus de 2000 de ses adhérants, ainsi que des nationaux-socialistes et des communistes déçus. Ils voulaient empêcher Hitler de prendre le pouvoir et fustigeaient la “mauvaise politique de la NSDAP”. Ehrhardt entretenait des rapports avec Otto Strasser et l’aile socialiste de la NSDAP. En 1933, Ehrhardt s’installe sur les terres du Comte von Bredow à Klessen dans le Westhavelland. En juin 1934, quand Hitler élimine Röhm, Ehrhardt aurait normalement dû faire partie des victimes de la purge. Il a réussi à prendre la fuite à temps devant les SS venus pour l’abattre, en se réfugiant dans la forêt toute proche. Les sicaires ne l’ont que mollement poursuivi car, dit-on, beaucoup de membres de sa Brigade avaient rejoint les SS. Ehrhardt s’est d’abord réfugié en Suisse puis, en 1936, en Autriche, où son épouse, le Princesse Viktoria zu Hohenlohe-Öhringen possédait un château à Brunn im Walde dans le Waldviertel. Ehrhardt n’a plus fait autre chose que gérer ces terres, que participer à des chasses au gibier et que s’adonner à la sylviculture. Il s’est complètement retiré de la politique.

Dès ce moment, les nationaux-socialistes considèreront Ehrhardt comme une personnalité peu fiable. Le Capitaine a perdu aussi beaucoup de son prestige dans les rangs des droites allemandes. En avril 1924, vu l’imminence d’un procès pénal, Hermann Ehrhardt quitte le Reich pour l’Autriche; il revient en octobre 1926 après une amnistie générale décrétée par le Président Paul von Hindenburg. En 1931, Ehrhardt fonde le groupe “Gefolgschaft” (littéralement: la “Suite”), qui, malgré la perte de prestige subie par Ehrhardt, parvient encore à rassembler plus de 2000 de ses adhérants, ainsi que des nationaux-socialistes et des communistes déçus. Ils voulaient empêcher Hitler de prendre le pouvoir et fustigeaient la “mauvaise politique de la NSDAP”. Ehrhardt entretenait des rapports avec Otto Strasser et l’aile socialiste de la NSDAP. En 1933, Ehrhardt s’installe sur les terres du Comte von Bredow à Klessen dans le Westhavelland. En juin 1934, quand Hitler élimine Röhm, Ehrhardt aurait normalement dû faire partie des victimes de la purge. Il a réussi à prendre la fuite à temps devant les SS venus pour l’abattre, en se réfugiant dans la forêt toute proche. Les sicaires ne l’ont que mollement poursuivi car, dit-on, beaucoup de membres de sa Brigade avaient rejoint les SS. Ehrhardt s’est d’abord réfugié en Suisse puis, en 1936, en Autriche, où son épouse, le Princesse Viktoria zu Hohenlohe-Öhringen possédait un château à Brunn im Walde dans le Waldviertel. Ehrhardt n’a plus fait autre chose que gérer ces terres, que participer à des chasses au gibier et que s’adonner à la sylviculture. Il s’est complètement retiré de la politique.

Lei è il massimo studioso mondiale del libero muratore Arturo Reghini (photo), Pagano e Pitagorico. Egli dimostrò l’origine italico-pitagorica della massoneria negando che la culla della medesima fosse cristiano-giudaica. Evidenziò anche la decadenza della Massoneria storpiata da innesti inaccettabili. Il Cristianesimo, tramite il peggior volto del Fascismo prostituitosi allo Stato pontificio, e la stessa massoneria hanno, a nostro parere, contrastato l’insigne maestro. Forse aveva ragione il massone Renè Guenon quando affermava che “Non è vero che la Massoneria è nata nel 1717: è morta.”?

Lei è il massimo studioso mondiale del libero muratore Arturo Reghini (photo), Pagano e Pitagorico. Egli dimostrò l’origine italico-pitagorica della massoneria negando che la culla della medesima fosse cristiano-giudaica. Evidenziò anche la decadenza della Massoneria storpiata da innesti inaccettabili. Il Cristianesimo, tramite il peggior volto del Fascismo prostituitosi allo Stato pontificio, e la stessa massoneria hanno, a nostro parere, contrastato l’insigne maestro. Forse aveva ragione il massone Renè Guenon quando affermava che “Non è vero che la Massoneria è nata nel 1717: è morta.”? Quel che è avvenuto alla sapienza pagana negli anni della decadenza dell’impero romano è noto. Molti storici hanno documentato con ricchezza di informazioni gli orrori della religione asiatica. Recentemente è apparso anche un film molto bello su Ipazia che da solo dice molto. E’ inutile però rimpiangere il passato. La nostalgia serve a ben poco. Occorre confrontarsi con la realtà di oggi e definire uno stile di vita e di pensiero che renda possibile una rifioritura dell’albero piantato sulle nostre radici sepolte, un rinascimento vero.

Quel che è avvenuto alla sapienza pagana negli anni della decadenza dell’impero romano è noto. Molti storici hanno documentato con ricchezza di informazioni gli orrori della religione asiatica. Recentemente è apparso anche un film molto bello su Ipazia che da solo dice molto. E’ inutile però rimpiangere il passato. La nostalgia serve a ben poco. Occorre confrontarsi con la realtà di oggi e definire uno stile di vita e di pensiero che renda possibile una rifioritura dell’albero piantato sulle nostre radici sepolte, un rinascimento vero.

Tirpitz (1849-1930) German admiral and politician, was born at Kiistrin March Iq 1849. He entered the Prussian navy in 1865, and by 1890 had risen to be chief-of-staff of the Baltic station in the Imperial navy. In 1892 he was in charge of the work of the chief-of-staff in the higher command of the navy. He was promoted to be rear-admiral in 1895, and in 1896 and 1897 he was in command of the cruiser division in east Asiatic waters. In 1899 he reached the rank of vice-admiral and in 1903 that of admiral. For the long period of 19 years, from 1897 to 1916, he was Secretary of State for the Imperial navy, and in this capacity advocated the navy bills of 1898, 1900, 1907 and 1912 for increasing the German fleet and successfully carried them through the Reichstag. In 1911 he received the rank of grand-admiral, and he retired in 1916.

Tirpitz (1849-1930) German admiral and politician, was born at Kiistrin March Iq 1849. He entered the Prussian navy in 1865, and by 1890 had risen to be chief-of-staff of the Baltic station in the Imperial navy. In 1892 he was in charge of the work of the chief-of-staff in the higher command of the navy. He was promoted to be rear-admiral in 1895, and in 1896 and 1897 he was in command of the cruiser division in east Asiatic waters. In 1899 he reached the rank of vice-admiral and in 1903 that of admiral. For the long period of 19 years, from 1897 to 1916, he was Secretary of State for the Imperial navy, and in this capacity advocated the navy bills of 1898, 1900, 1907 and 1912 for increasing the German fleet and successfully carried them through the Reichstag. In 1911 he received the rank of grand-admiral, and he retired in 1916.

Ex: http://mediabenews.wordpress.com/