Notes :

[1] A ce sujet, lire Philip Giraldi, « Rumors of War » (Foundation for strategic studies).

[2] L’Union européenne illustre la petite histoire favorite de Richard Holbrooke ; l’équipe de baseball de Charlie Brown (Peanuts) a été écrasée, et il s’étonne ; « comment pouvons-nous perdre quand nous sommes tellement sincères ? » (cité dans Foreign Affairs, may-june 2019).

[3] La lecture du livre de Philippe de Villiers, « J’ai tiré sur le fil du mensonge… » (Flammarion, 2018) interroge ; comment peut-il encore y avoir en France des rues, des lycées et des places qui portent le nom de ces deux collaborateurs au service de puissances étrangères, dont l’un a servi sous l’uniforme allemand, et qui tous les deux rendaient compte à Washington des débats stratégiques de leur Nation ?

[4] Quand Robert Kagan s’interroge sur le possible retour de la question allemande en Europe, il témoigne de l’inquiétude américaine devant l’inconscience géopolitique de l’Union.

[5] Voir la remarquable analyse de Charles et Louis-Vincent Gave, « Clash of Empires », Gavekal Books, January 2018.

[6] Cité dans « Pierre Manent, le regard politique », Flammarion, 2010.

dimanche, 26 mai 2019

L’Inde et les Nouvelles routes de la soie

L’Inde et les Nouvelles routes de la soie

« Le ciel et l’océan d’Asie sont assez grands pour que le dragon et l’éléphant dansent ensemble, ce qui amènera à une véritable ère asiatique », a dit un diplomate chinois à la Conférence sur les Nouvelles routes de la Soie à Bombay en 2017[1]. Démontrant ainsi l’importance pour la Chine d’une participation indienne qui légitimerait la devise de Xi Jinping : « l’Asie pour les Asiatiques ».

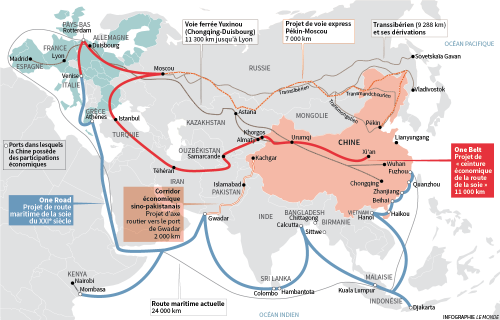

Il y a quelques années, la « One Belt One Road », a pris le nom de « Belt Road Initiative », afin de corriger l’impression d’une route unique qui courrait à travers l’Eurasie et l’Océan Indien[2]. Cette initiative est le plus souvent dénommée « Nouvelles routes de la Soie » en français. Il s’agit en réalité d’un réseau de coopération régional, initié par les Chinois, avec des projets d’envergure mondiale, qui devrait traverser 65 pays. Ces projets de connectivité et d’infrastructure cherchent à connecter la Chine à ses voisins asiatiques, et d’accéder à l’Europe via l’Asie Centrale et l’Océan indien. Pour ce faire, voies ferroviaires, routes et ports devraient être construits ou modernisés. Il s’agit en réalité de rassembler en un grand programme différentes initiatives qui lui précèdent. Pour autant, les discussions se font principalement sur un mode bilatéral[3].

L’Inde se trouve directement sur les Nouvelles routes de la Soie. Pour certains[4], il s’agit d’une opportunité pour l’Inde, qui serait à même de choisir les projets qui créeraient des bénéfices durables (notamment dans le Nord-Est de l’Inde), tout en rejetant ceux qui seraient entièrement à l’avantage de la Chine. « L’éléphant » serait en effet l’un des rares pays à avoir une économie et un régime politique suffisamment forts pour résister aux désirs hégémoniques du « dragon ».

Cette vue n’est néanmoins pas celle de la majorité des hommes politiques indiens, qui s’inquiètent aujourd’hui des conséquences de cette poussée chinoise. En effet, les Nouvelles routes de la Soie menacent directement l’Inde sur son territoire, et semblent se resserrer en étau autour du pays. L’Inde attaque la Chine sur son manque de transparence avec le soutien européen, américain, et asiatique et africain dans une certaine mesure, mais il est peu probable que cela suffise, d’où le lancement d’initiatives indiennes et de coopérations dans la région.

I/ Un passage controversé par le Cachemire et un encerclement régional

Le projet est particulièrement controversé sur la partie nord-ouest de l’Inde avec le « China Pakistan Economic Corridor » (CPEC). Ce projet de couloir économique est constitué de prêts et d’investissements qui pourraient atteindre la somme de 60 milliards de dollars, sur une distance de 2700 km[5]. Ce réseau est un ensemble d’autoroutes, de lignes ferroviaires, d’oléoducs, de ports, et de parcs de technologie de l’information[6]. Il s’étend de la préfecture de Kashgar (dans la région chinoise du Xinjiang) jusqu’au port de Gwadar (province du Baloutchistan au Pakistan), permettant un accès à la mer d’Arabie. Or, ce couloir passe par un territoire indien et occupé illégalement par le Pakistan depuis de nombreuses années[7]. Si l’on peut considérer, comme le fait Talmiz Ahmad[8], que cela permettra de développer le Pakistan et donc de réduire les causes de l’extrémisme, il n’en demeure pas moins que la souveraineté de l’Inde est mise à mal, et cela renforce la position du Pakistan sur ce territoire. Il ne faut pas oublier que la Chine estime avoir droit au Ladakh, dans la région du Jammu et Cachemire, ce qui rend les Indiens d’autant plus soupçonneux vis-à-vis du CPEC. En outre, et nous y reviendrons, le risque persiste de voir les Chinois transformer ces installations civiles en base navale militaire.

Ce projet a rencontré de nombreuses critiques au sein même du Pakistan, notamment car il risque de réveiller des tensions entre le centre et les unités fédérées, mais aussi au sein mêmes des provinces. Cela est dû aux inégalités que le CPEC risque de causer en ce qui concerne le développement économique et la distribution des ressources[9]. Il est par ailleurs probable que le Penjab pakistanais soit le principal bénéficiaire des projets d’infrastructure et industriels, alors même qu’il s’agit déjà de la province la plus riche et la plus influente du pays sur le plan politique. Mais même là, les Penjabi résisteront sans doute à l’achat de leurs terres par l’Etat.

La situation au Baloutchistan semble tout aussi compliquée en raison des sentiments qui y règnent déjà d’une exploitation et d’un abandon de la part du pouvoir central. La province ne recevra en outre aucun des bénéfices directs du port de Gwadar, et la colère des habitants n’en devient que plus plausible, d’autant que la zone devient hautement militarisée et que les locaux sont déplacés et privés de leur lien vital à leurs terres. Le CPEC ne résoudrait donc en rien les problèmes considérés comme à la racine du problème extrémiste, contrairement à ce qu’espère Talmiz Ahmad, puisque cela pourrait, au contraire, accentuer les inégalités.

En vérité, le CPEC ne constitue que l’un des aspects de la menace chinoise pour l’Inde à travers ce projet. Six des pays voisins ont ainsi signé des accords avec la Chine : le Pakistan donc, mais aussi Sri Lanka, le Bangladesh, le Népal, la Birmanie, et l’Afghanistan. Il n’est pas surprenant, dans ce contexte, que l’Inde voie d’un très mauvais œil ce projet. Ces pays ont un réel besoin d’infrastructure, et apprécient une aide économique non-conditionnée par des engagements de gouvernance ou de transparence[10].

L’un des aspects qui inquiètent le plus l’Inde est en vérité la présence chinoise dans l’Océan Indien. Ses agissements en Mer de Chine méridionale, notamment la construction d’îles[11], pourraient être reproduits. Dans la mesure où Beijing a officiellement établi à Djibouti sa première base militaire à l’étranger en 2017[12], ces inquiétudes ont tendance à se confirmer. Ainsi, la crainte de voir le port de Gwadar se transformer en base navale militaire grandit. Des ports sont également construits en Birmanie, à Sri Lanka. Des sous-marins chinois ont même accosté au Pakistan et à Sri Lanka[13]. Le port sri lankais de Hambantota est d’ailleurs le parfait exemple de la stratégie chinoise : son emplacement stratégique, son financement chinois dont le remboursement est insoutenable pour le pays d’emprunt, et finalement la cession du port et de plus de 6000 hectares alentours pour 99 ans en 2017[14]. L’accord avec la Chine aurait en outre inclus un échange de renseignement dès le départ[15].

II/ Le gouvernement de Modi a fait appel au besoin de transparence et d’égalité

Pour faire face à ce défi, l’Inde a appelé à ce que les projets transnationaux suivent « des normes internationales universellement reconnues, l’Etat de droit, la transparence et les standards internationaux »[16] – une remarque qui fait clairement référence aux Nouvelles routes de la Soie. En effet, il devient évident que les projets sont unilatéraux : non seulement l’endettement envers la Chine n’est pas viable pour les pays ayant contracté des prêts, mais les transferts de compétences semblent inexistants puisque des travailleurs chinois sont envoyés sur place, n’offrant donc aucun emploi aux locaux[17]. En outre, des études de faisabilité au sujet du port sri lankais précité avait estimé que le port ne fonctionnerait pas, et se sont avérées juste puisque 34 bateaux seulement s’y sont rendus en 2012 (contre 3667 dans le port de Colombo, selon le rapport annuel du ministère des Finances cité par Maria Abi-Habib)[18]. Or, tandis que l’Inde avait refusé, la Chine a proposé des prêts, à des taux plus importants que n’importe quel autre prêteur[19]. Ces pratiques sont aussi considérées comme alimentant la corruption (notamment la campagne du président ayant accepté l’accord chinois dans le cas de Ceylan) et les comportements autocratiques dans des démocraties en difficulté[20].

Les reproches exprimés par l’Inde sont soutenus non seulement par l’Europe, mais aussi par les Etats-Unis, le Japon, et l’Australie. S’il est vrai que l’Italie et les pays de l’Est sont particulièrement courtisés par Pékin, toute l’Union européenne est concernée, et elle essaie actuellement de faire front commun[21].

Ces critiques sont également de plus en plus virulentes au sein des organisations internationales et des pays asiatiques et africains, qui commencent à résister à la Chine. Ainsi, au Bangladesh, China Harbour devrait être interdit de contrats futurs en raison d’accusations de corruption envers cette entreprise, qui aurait tenté de soudoyer un fonctionnaire au ministère des Routes[22]. De la même façon, la société-mère, China Communications Construction Company avait été interdite de participer à des projets de la Banque mondiale pour huit ans en 2009, après des actes de corruption aux Philippines[23].

Les accords avec la Chine commencent même à se retourner contre les gouvernements impliqués lors d’élections. En Malaisie, le nouveau Premier Ministre a été élu après avoir remis en cause les investissements chinois dans la campagne – et a annulé un projet de route ferroviaire à 20 milliards de dollars et plusieurs projets de gazoducs et d’oléoducs d’une valeur de 3 milliards de dollars[24]. Aux Maldives, le nouveau Ministre des Finances a remis en cause la préférence chinoise du Premier Ministre, et s’est tourné vers l’Inde[25]. En Afrique, enfin, certains pays annulent ou ralentissent les projets, à cause des énormes dettes qui les accompagnent[26].

L’aspect environnemental, souvent oublié, doit pourtant être pris en compte, et est source d’inquiétudes pour les ONG comme les think tanks : les projets proposés par la Chine auront en effet un impact considérable sur les zones concernées. Ceci est particulièrement vrai du fait que les principaux corridors d’infrastructure traverseront des espaces sensibles écologiquement, et les routes et voies ferroviaires vont mettre en danger les plantes et les animaux des écosystèmes aux alentours. Plus de 265 espèces en danger seraient affectées, et l’accès à des zones reculées jusqu’ici pourrait augmenter le risque de braconnage[27]. Les nouvelles routes de la Soie seront, en outre, un moyen pour la Chine d’exporter une économie qui s’appuie sur les énergies fossiles[28] – dont on connaît déjà les effets néfastes. Pour autant, le pays produit également nombre de technologies liées aux énergies renouvelables, terrain sur lequel elle est en compétition directe avec l’Inde. Le gouvernement Modi a d’ailleurs imposé des taxes à l’importation des panneaux solaires chinois, mais cela ne suffira sans doute pas, là encore, à contrer son rival.

III/ L’Inde doit, pour faire face au désir d’expansion chinoise, créer ses propres projets de coopération

Il est évident, au regard du défi qui se pose à l’Inde, qu’elle doit réagir. S’il est vrai que ses voisins cherchent à contrebalancer les deux puissances, ils semblent aujourd’hui se détourner du projet chinois, et cela peut constituer une opportunité pour la République indienne.

Le Japon, les Etats-Unis, l’Union européenne ou encore les Emirats arabes unis ont démontré un intérêt à travailler avec l’Inde en Afrique, afin de contrer la Chine et d’éviter l’endettement de ces pays[29]. Une coopération avec le Japon, en particulier, semble se développer, à travers le Asia Africa Growth Corridor. Ils pourraient notamment travailler ensemble sur des projets en Birmanie, à Sri Lanka et au Bangladesh[30].

L’Inde pourrait également investir davantage dans le groupe BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation). Etabli en 1997 avec l’intention d’organiser des sommets tous les deux ans, il n’a pourtant vu que trois sommets en deux décennies. Le contexte géopolitique régional a néanmoins relancé une certaine dynamique au sein de ce groupe régional, qui inclue l’Inde, le Bangladesh, le Boutan, la Birmanie, le Népal, Sri Lanka et la Thaïlande. Les secteurs de coopération sont nombreux, puisqu’ils comprennent le commerce, la technologie, l’énergie, le transport, le tourisme, la pêche, l’agriculture, la santé, la lutte contre la pauvreté, le contre-terrorisme, l’environnement, la culture, les contacts entre les peuples et le changement climatique[31]. Des programmes tels la voie ferroviaire trilatérale entre l’Inde, la Birmanie et la Thaïlande et le projet Kaladan, qui permet un accès à la mer pour les États du nord-est de l’Inde via Myanmar, par exemple, doivent encore être finalisés[32]. Il faudra pour cela parvenir à convaincre le Népal et la Thaïlande, qui n’ont pas voulu envoyer plus que des observateurs au premier exercice militaire du groupe afin de ne pas contrarier la Chine[33], que cette coopération est également dans leur intérêt.

Il est tout aussi crucial pour l’Inde de s’assurer que les régions isolées du sous-continent soient mieux connectées à l’ensemble du pays. En effet, un certain nombre de capitales des États du nord-est ne bénéficient ni de ligne ferroviaire pour accéder à leur capitale[34], ni internet : seule 35% de la population de ces États aurait accès à internet[35]. Ainsi le gouvernement a annoncé en 2017 son intention de construire l’« Himalayan rail-express », une ligne ferroviaire rapide qui devrait relier Leh (Jammu et Cachemire) à Hawai (Arunachal Pradesh)[36]. La région du Ladakh au Cachemire fait elle aussi l’objet d’influences chinoises, par la voie de la restauration de monastères bouddhistes, méthode qu’elle emploie également au Tibet[37]. Il faut noter que la visite du Dalai Lama en Arunachal Pradesh a causé des remous[38], et il n’est pas impossible que ce haut lieu du bouddhisme tibétain (où le sixième Dalai Lama est né) fasse l’objet de tentatives d’actions similaires à celles dévoilées au Cachemire.

Dans un tel contexte de tensions et de jeux d’influence, il est aisé de comprendre les réticences de l’Inde vis-à-vis du projet chinois des Nouvelles routes de la Soie. Cette initiative apparaît de plus en plus clairement comme unilatérale, au seul avantage de la Chine. Il est vrai que cette dernière essaie d’impliquer l’Inde, ce qui lui permettrait d’éviter la confrontation. Mais le rival historique ne semble pas près de se laisser convaincre, pour les multiples raisons que nous avons pu évoquer, et qui concernent sa sécurité sur les plans internes comme externes. Dans ce contexte, la coopération avec ses voisins tout comme avec d’autres puissances semble primordiale pour l’Inde.

Cela ne signifie pas une confrontation directe entre les deux puissances asiatiques – elles auraient toutes deux beaucoup à perdre. Elles travaillent d’ailleurs ensemble sur d’autres projets : c’est le cas en Afghanistan. En octobre 2018, elles ont ainsi lancé un programme de formation pour des diplomates afghans, et cela devrait être suivi d’autres projets[39].

[1] AHMAD Talmiz, « India needs to take a fresh look at the Belt and Road Initiative Proposal », The Wire, 2 juillet 2018.

[2] Art. Cit.

[3] BARUAH Darshana M. , « India’s answer to the Belt and Road: A Roadmap for South Asia », Carnegie India, 21 août 2018.

[4] SHAHANE Girish, « India stands to gain the most and risks the least by joining China’s One Belt One Road initiative », Scroll.in, 14 juillet 2018

[5] International Crisis Group, « China-Pakistan Economic Corridor: Opportunities and Risks », Rapport n°297, 29 juin 2018.

[7] Ibid.

[8] AHMAD Talmiz, art. cit.

[9] International Crisis Group, doc. cit.

[10] MARLOW Iain, LI Dandan, « How Asia Fell Out of Love With China’s Belt and Road Initiative », Bloomberg, 10 décembre 2018.

[11] COURMONT Barthélémy, « Mais que se passe-t-il en mer de Chine méridionale ? », IRIS, 27 août 2018.

[13] Ibid.

[14] ABI-HABIB Maria, « How China Got Sri Lanka to Cough Up a Port », New York Times, 25 juin 2018.

[15] Art. cit.

[16] SIROHI Seema, « India-US-EU Combine Halts China’s Belt and Road Initiative at the UN », The Wire, 12 décembre 2018.

[17] Art. cit.

[18] ABI-HABIB M., art. cit.

[19] Ibid.

[20] Ibid.

[21] RFI, « L’Europe s’interroge sur sa position face aux ambitions économiques de la Chine », 23 mars 2019.

[22] Art. cit.

[23] Ibid.

[24] MARLOW I., LI D., art. cit.

[25] Ibid.

[26] CHAUDHURY Dipanjan Roy, « Europe, Japan, US, UAE prefer India for joint infrastructure projects in Africa », Economic Times, 24 novembre 2018.

[27] LA SHIER Brian, « Exploring the Environmental Repercussions of China’s Belt and Road Initiative », Environmental and Energy Study Institute, 3 octobre 2018.

[28] Doc. cit.

[29] CHAUDHURY D.R., art. cit.

[30] SINGH Gurjit, « India, Japan and the Asia Africa Growth Corridor », Gateway House, 17 janvier 2019.

[31] India Today Web Desk, « What is BIMSTEC summit? Facts you need to know », India Today, 30 août 2018.

[32] HUSSAIN Nazia, « Can BIMSTEC Finally Become Relevant? », The Diplomat, 2 novembre 2018.

[33] HAIDAR Suhasini, PERI Dinakar, « BIMSTEC embarrassment for India », The Hindu, 11 septembre 2018.

[34] HAIDAR Faizan, « By 2020, capitals of all northeastern states to have rail connectivity », Hindustan Times, 10 mai 2018.

[35] KALITA Prabin, «Northeast states lag behind in internet, mobile connectivity », Times of India, 18 décembre 2018.

[36] BARUAH D. M., Ibid.

[37] PATIL Sameer, « China targets India’s Ladakh », Gateway House, 21 juin 2018.

[38] Press Trust of India, « Dalai Lama’s Arunachal Pradesh visit negatively impacts border dispute, says China », Economic Times, 12 juillet 2018.

[39] MIGLANI Sanjeev, « India, China launch joint training for Afghanistan, plan more projects », Reuters, 15 octobre 2018.

Références

ABI-HABIB Maria, « How China Got Sri Lanka to Cough Up a Port », New York Times, 25 juin 2018. URL : https://www.nytimes.com/2018/06/25/world/asia/china-sri-l.... Consulté le 8 avril 2019.

AHMAD Talmiz, « India needs to take a fresh look at the Belt and Road Initiative Proposal », The Wire, 2 juillet 2018. URL : https://thewire.in/diplomacy/india-needs-to-take-a-fresh-.... Consulté le 5 avril 2019.

BARUAH Darshana M., « India’s answer to the Belt and Road: A Roadmap for South Asia », Carnegie India, 21 août 2018. URL : https://carnegieindia.org/2018/08/21/india-s-answer-to-be.... Consulté le 5 avril 2019.

CHAUDHURY Dipanjan Roy, « Europe, Japan, US, UAE prefer India for joint infrastructure projects in Africa », Economic Times, 24 novembre 2018. URL : https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/infrast.... Consulté le 8 avril 2018.

COURMONT Barthélémy, « Mais que se passe-t-il en mer de Chine méridionale ? », IRIS, 27 août 2018. URL : http://www.iris-france.org/116542-mais-que-se-passe-t-il-.... Consulté le 5 avril 2019.

DEJOUHANNET Lucie, « DP 8109 : L’Inde, puissance en construction », La documentation française, 26 août 3016. URL : https://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/territoire.... Consulté le 23 avril 2019.

GAUTHE Thierry, « Cartographie. Avec les nouvelles routes de la soie, la Chine tisse une toile mondiale », Courrier international, 14 septembre 2018. URL : https://www.courrierinternational.com/grand-format/cartog.... Consulté le 9 avril 2019.

HAIDAR Faizan, « By 2020, capitals of all northeastern states to have rail connectivity », Hindustan Times, 10 mai 2018. URL : https://www.hindustantimes.com/india-news/by-2020-capital.... Consulté le 8 avril 2019.

HAIDAR Suhasini, PERI Dinakar, « BIMSTEC embarrassment for India », The Hindu, 11 septembre 2018. URL : https://www.thehindu.com/news/national/bimstec-embarrassm.... Consulté le 8 avril 2019.

HUSSAIN Nazia, « Can BIMSTEC Finally Become Relevant? », The Diplomat, 2 novembre 2018. URL : https://thediplomat.com/2018/11/can-bimstec-finally-becom.... Consulté le 8 avril 2019.

India Today Web Desk, « What is BIMSTEC summit? Facts you need to know », India Today, 30 août 2018. URL : https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affa.... Consulté le 8 avril 2019.

International Crisis Group, « China-Pakistan Economic Corridor: Opportunities and Risks », Rapport n°297, 29 juin 2018. URL : https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/pakistan/297-.... Consulté le 5 avril 2019.

KALITA Prabin, «Northeast states lag behind in internet, mobile connectivity », Times of India, 18 décembre 2018. URL : https://timesofindia.indiatimes.com/city/guwahati/northea.... Consulté le 8 avril 2019.

LA SHIER Brian, « Exploring the Environmental Repercussions of China’s Belt and Road Initiative », Environmental and Energy Study Institute, 3 octobre 2018. URL : https://www.eesi.org/articles/view/exploring-the-environm.... Consulté le 8 avril 2019.

MARLOW Iain, LI Dandan, « How Asia Fell Out of Love With China’s Belt and Road Initiative », Bloomberg, 10 décembre 2018. URL : https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-10/how-as.... Consulté le 5 avril 2019.

MIGLANI Sanjeev, « India, China launch joint training for Afghanistan, plan more projects », Reuters, 15 octobre 2018. URL : https://www.reuters.com/article/us-india-china-afghanista.... Consulté le 5 avril 2019.

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, direction des Archives (pôle géographique), « Asie méridionale », avril 2019. URL : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/jpg/asie_meridionale_c.... Consulté le 23 avril 2019.

PATIL Sameer, « China targets India’s Ladakh », Gateway House, 21 juin 2018. URL : https://www.gatewayhouse.in/china-targets-indias-ladakh/. Consulté le 8 avril 2019.

Press Trust of India, « Dalai Lama’s Arunachal Pradesh visit negatively impacts border dispute, says China », Economic Times, 12 juillet 2018. URL : https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/dalai-l.... Consulté le 8 avril 2019.

RFI, « L’Europe s’interroge sur sa position face aux ambitions économiques de la Chine », 23 mars 2019. URL : http://www.rfi.fr/europe/20190322-europe-economiques-chin.... Consulté le 5 avril 2019.

SHAHANE Girish, « India stands to gain the most and risks the least by joining China’s One Belt One Road initiative », Scroll.in, 14 juillet 2018. URL : https://scroll.in/article/882411/india-stands-to-gain-the.... Consulté le 5 avril 2019.

SINGH Gurjit, « India, Japan and the Asia Africa Growth Corridor », Gateway House, 17 janvier 2019. URL : https://www.gatewayhouse.in/japan-aagc/. Consulté le 5 avril 2019.

SIROHI Seema, « India-US-EU Combine Halts China’s Belt and Road Initiative at the UN », The Wire, 12 décembre 2018. URL : https://thewire.in/diplomacy/india-china-belt-and-road-un.... Consulté le 5 avril 2019.

00:13 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inde, routes de la soie, asie, affaires asiatiques, politique internationale, géopolitique, eurasie, eurasisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 25 mai 2019

Les routes de la soie au prisme du néo-eurasisme de Douguine : retour de Béhémoth ou triomphe du Léviathan ?

Les routes de la soie au prisme du néo-eurasisme de Douguine : retour de Béhémoth ou triomphe du Léviathan ?

« La Grande Eurasie n’est pas un arrangement géopolitique abstrait, mais, sans exagération, un projet à l’échelle civilisationnelle, tourné vers l’avenir.»

Vladimir Poutine, mai 2017

« L’histoire mondiale est l’histoire de la lutte des puissances maritimes contre les puissances continentales et des puissances continentales contre les puissances maritimes »

Carl Schmitt, 1942

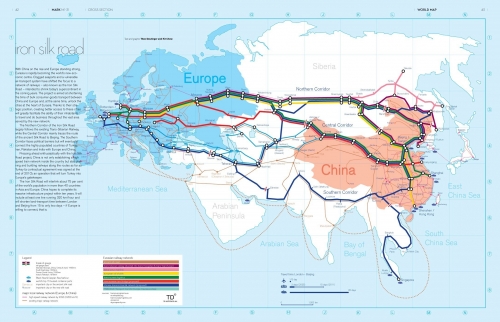

Au cœur de la stratégie politique et commerciale internationale de la Chine depuis 2013, le système multi-vectoriel de projets des nouvelles routes de la soie (appelé officiellement Belt and Road Initiative, BRI1 depuis mai 2017), qui souhaite connecter les économies chinoises, européennes, africaines et centre-asiatiques par une densification des réseaux d’infrastructures de transports et de communication, se concrétise chaque jour un peu plus sérieusement. Avec ses différents volets (construction d’infrastructures terrestres et maritimes, coopération économique, énergétique et sociétale), c’est sans doute l’entreprise la plus ambitieuse au monde et, au vu du potentiel de développement économique et des implications géopolitiques qu’elle comporte2, elle suscite de plus en plus de partenariats.

Le 9 avril dernier s’est ainsi tenu à Bruxelles le 21ème sommet Chine-Union Européenne, occasion pour l’UE de déterminer une position commune vis-à-vis de la BRI et de discuter des synergies possibles avec son plan européen de connectivité Europe-Asie4, alors que, l’une après l’autre, les nations européennes signent bilatéralement des engagements dans le projet5.

Bien plus que les timides rapprochements des Européens, c’est la perspective de l’édification d’un axe Moscou-Pékin autour de cette initiative qui soulève les analyses géopolitiques les plus audacieuses : Ressurgirait la vieille menace, préfigurée par Mackinder en 1904 dans les propos concluants son « Pivot géographique de l’histoire »6, d’une Chine qui offrirait aux ressources immenses du continent une large façade océanique (ce qui caractérisait pour lui le véritable « péril jaune » menaçant la liberté du monde). En somme un « empire terrien eurasiatique » dominant le Heartland pourrait émerger et reléguer les puissances maritimes occidentales au second rang dans la rivalité générale pour la domination mondiale.Un tel traitement nous ramènerait aux fondamentaux de la discipline par une réappropriation de la dialectique Terre-Mer pour analyser le phénomène routes de la soie. Elle fascine toujours autant de par sa dimension symbolique et son caractère quelque peu réducteur, la rendant accessible au plus grand nombre.

Cela dit, il est vrai que depuis 2014 Russie et Chine ont opéré un rapprochement bilatéral notable7 et coopèrent de plus en plus activement au travers de la BRI : ainsi en mai 2015 fut-il décidé que l’initiative d’intégration continentale portée par la Russie, l’Union économique eurasiatique (UEE), y soit raccordée8 et en novembre 2017 la « route maritime du Nord » est devenue un des corridors de la BRI9. On relève aussi l’imbrication de l’initiative avec le développement de la coopération sino-russe au sein de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS)10.

De facto, une certaine unification continentale dans l’espace eurasiatique semble donc s’esquisser11. Ceci pourrait alors confirmer la portée heuristique persistante de la clé de lecture Terre-Mer. Mais c’est surtout lorsque l’on entre dans une géopolitique des perceptions que cette dialectique conserve sa pertinence : Il existe en effet un paradigme géopolitique affirmant explicitement la nécessité pour la Russie de briser l’hégémonie des puissances maritimes et de reconstituer une unité politique sur la masse continentale eurasiatique, notamment en développant un partenariat stratégique avec la Chine. Cette vision est portée par les auteurs constituant le mouvement d’idée du néo-eurasisme12. C’est une doctrine très en vue en Russie mais aussi dans d’autres États d’Asie Centrale, notamment au Kazakhstan où l’(ex-)président Nursultan Nazarbaev la soutient explicitement13.

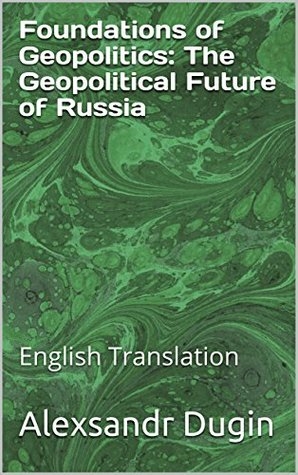

Parmi les différents faisceaux composant le mouvement néo-eurasiste, un auteur se distingue : Alexandre Douguine14. Sa pensée, bien que plus marginale aujourd’hui, a connu ses heures de gloire et continue d’inspirer une partie des élites dirigeantes russes, tout en nourrissant bien des fantasmes chez les commentateurs étrangers15. S’il est issu de la pensée eurasiste classique, il y adjoint des filiations intellectuelles peu habituelles qui singularisent ses propositions, les amenant dans un registre métapolitique, métahistorique et culturaliste : Le monde des phénomènes n’est pour lui que le reflet des puissances archétypales qui le meuvent depuis l’invisible et sa pensée s’inscrit dans la bataille gramscienne16 pour l’« hégémonie culturelle »17.

Les analyses ne manquent pas pour venir questionner les convergences et les limites des projets russes et chinois au-regard des ambitions géopolitiques eurasistes, mais elles s’inscrivent généralement sur des plans stratégique, économique, financier, juridique. Dans cette étude, nous souhaiterions sortir de l’empire des faits pour plonger plus profondément dans le monde des idées. Nous proposerons une lecture du phénomène nouvelles routes de la soie à travers le prisme de la doctrine géopolitique d’Alexandre Douguine, en essayant de nous approprier son discours original, structurant la vision-du-monde de certains acteurs impliqués dans le complexe de la BRI.

Nous nous demanderons donc si la Belt and Road Initiative participe de la constitution d’un bloc continental eurasien face à la thalassocratie atlantiste compatible avec les fondamentaux proposés par Alexandre Douguine pour la politique étrangère russe.

Nous exposerons synthétiquement les contenus de la doctrine géopolitique douguinienne et nous verrons que si les projets de la BRI s’inscrivent bien dans un renversement de la hiérarchie des puissances à l’échelle globale marqué par une revalorisation de l’« île mondiale » – donc à un balancement au profit de la Terre –, l’initiative pourrait constituer, sur un plan plus culturaliste, une submersion du continent par la Mer.

Les fondamentaux de la géopolitique d’Alexandre Douguine : la dialectique Terre-Mer revisitée par la « pensée de la Tradition »

Alexandre Douguine s’inscrit dans une filiation géopolitique a priori classique, à la suite de Ratzel (1882, 1900), Mahan (1892), Castex (1935), Mackinder (1904), Spykman (1944), puisqu’il reprend la récurrente opposition Terre-Mer : « La civilisation thalassique, anglo-saxonne […] serait irréductiblement opposée à la civilisation continentale, russe-eurasienne »19, et le cœur de leur affrontement serait le contrôle du Rimland20. Il a surtout hérité des conceptions allemandes, adoptant un prisme foncièrement culturaliste21 : Il associe comme intrinsèques à la civilisation thalassique les attributs de « protestante, d’esprit capitaliste » tandis que la civilisation continentale serait « orthodoxe et musulmane, d’esprit socialiste ». Il figure parmi les tenants d’une approche plutôt déterministe de cette dichotomie, prise non seulement comme clé de compréhension de la politique au niveau global mais aussi comme véritable « explication de l’histoire ». C’est là toute l’originalité de notre auteur, puisqu’il établit un parallélisme entre cette dichotomie, devenue classique en géopolitique, et la dialectique Tradition-Modernité.

Ce second couple conceptuel n’est pas appréhendé selon ses présentations dans la littérature anthropologique ou sociologique, mais entendu selon l’acception originale portée par une école parfois qualifiée de « pensée de la Tradition »22 qui présente des catégories de pensée très éloignées de celles que l’on rencontre habituellement dans le monde académique contemporain et déployée à la suite de l’œuvre du Français René Guénon. La Tradition renvoie chez ces auteurs « traditionistes »23 à une « Sagesse Éternelle » (Sophia Perennis), une connaissance sacrée, immuable et transcendante transmise aux hommes depuis l’origine de l’humanité. Cette Tradition connaîtrait cependant nécessairement un processus d’obscurcissement à travers les âges (afin que toutes les possibilités de l’Être se manifestent, même les plus inférieures), l’avènement du monde moderne correspondant selon eux à la dernière étape de cette dégradation, une ère chaotique précédent la résorption du monde dans l’incréé – ce que l’on retrouve dans les traditions spirituelles comme étant la « fin des temps ». Pour de tels auteurs, la politique ou l’histoire n’ont de sens qu’en tant qu’elles révèlent l’incarnation de principes métaphysiques – ou archétypes – c’est pourquoi nous évoquions en introduction les termes de métapolitique24 et de métahistoire.

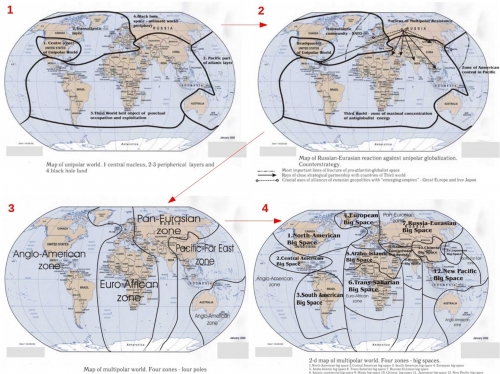

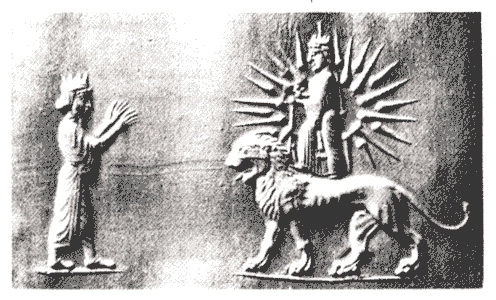

Douguine reprend ces conceptions et s’inscrit parmi ces auteurs traditionistes : Chez lui, la puissance maritime « atlantiste » représenterait les forces de dissolution entraînant le monde moderne vers le chaos, tandis que l’Eurasie aurait pour vocation d’être le bastion de la Tradition, le katechon paulinien25 résistant à la venue des Temps. Ainsi dans son œuvre « l’eschatologie se mêle à la géopolitique », puisqu’il la déploie à partir de postulats visant à se positionner politiquement en fonction des fins dernières de l’homme et des entités politiques. Ce prisme métaphysique l’amène à étudier la politique, l’histoire ou la géographie seulement à travers les principes supérieurs qu’elles incarnent. La Russie et les puissances eurasiatiques deviennent l’incarnation de l’archétype structurant « Terre » (Béhémoth), représentant la Tradition, tandis que les stratégies des États-Unis et de leurs alliés sont lues comme faisant le jeu de l’archétype dissolvant « Mer » (Léviathan), associé aux idéologies modernes. Depuis ces postulats, Douguine propose de « constituer un grand bloc continental eurasien » (versant géopolitique) qui se veut « une force intégratrice, un esprit de renaissance »26 (versant eschatologique) en vue d’édifier un modèle multipolaire pour le système international.

Afin de réaliser cette ambition il propose dès les années 1990, en tant qu’« impératif stratégique majeur » pour la Russie, d’intégrer les pays de la CEI dans une Union Eurasienne fédéraliste : « une seule formation stratégique, unie par une seule volonté et par un seul but de civilisation commune »27. À partir de cette base, il appelle cette entité eurasienne à se rapprocher de ses « partenaires naturels » car en situation de « complémentarité symétrique » avec la Russie : UE, Japon, Iran, Inde. Ceux-ci pourraient devenir de véritable « sujets » des Relations internationales et de la mondialisation s’ils participaient à la sortie du système uni-polaire américano-centré (dans lequel ils n’en seraient que des « objets ») pour construire ensemble la multipolarité. Leur partenariat avec la Russie serait pour Douguine gagnant-gagnant, un renforcement mutuel, étant donné qu’ils ont chacun des éléments vitaux à échanger. D’autres formations géopolitiques intéressées par la multipolarité seraient ensuite encouragées à appuyer ce projet de ré-agencement du système international : Chine, Pakistan, pays arabes… alors que le Tiers-Monde serait plutôt partagé en zones d’influence pour des champions régionaux (le Pacifique constituerait la zone d’influence nippone, l’ Afrique la zone d’influence européenne… ici aussi on retrouve l’influence de l’école géopolitique allemande et des pan-ideen de Haushofer). La thalassocratie étasunienne serait quant à elle refoulée dans l’espace américain (sa zone d’influence naturelle). Ainsi aurait-on des entités géopolitiques puissantes avec leurs zones d’influences propres et un certain équilibre entre les pôles. Cet équilibre multipolaire permettrait alors à la puissance tellurique de laisser se redéployer la Tradition.

La question que nous poursuivons ici est de savoir si la BRI serait pour Douguine un vecteur potentiel pour ses propositions. Participe-t-elle de l’élan vers la « multipolarité traditionnelle » qu’il appelle de ses vœux ? Voyons alors quels élément dans les projets des nouvelles routes de la soie peuvent être décryptés comme participants des ambitions telluriques néo-eurasistes de réagencement du système international dont nous connaissons maintenant les fondamentaux.

La BRI, facteur d’intégration eurasiatique dans le cadre d’une redistribution globale des cartes de la puissance : quelle compatibilité avec le projet multipolaire néo-eurasiste ?

Vers la multi-polarisation

De prime abord, on peut considérer la BRI comme s’inscrivant dans une stratégie d’émancipation de l’uni-polarité américano-centrée. Comme évoqué en introduction, la BRI vise à développer des lignes de communication routières, ferroviaires et maritimes pour relier la Chine à l’Europe et à l’Afrique orientale, via l’Asie Centrale, le Caucase, la Russie, l’Iran, la Turquie… Couplée avec les initiatives menées dans l’OCS et l’UEE, l’initiative s’imbrique donc dans une stratégie générale d’intégration du Rimland avec la masse eurasiatique29, passant outre les instances multilatérales et les canaux de communications ouverts et normés par les États-Unis.

Ces ambitions pourraient donc bien conduire à la définition de normes non-américaines ou non-occidentales30. On le voit par exemple dans le système d’institutions financières élaboré pour financer les projets de la BRI : Banque asiatique d’investissements pour les infrastructures, Fonds Routes de la soie, Nouvelle banque de développement des BRICS, associés à un appel aux fonds souverains des États impliqués dans le projet et aux banques commerciales, les projets se financeraient hors de l’orbite de la Banque mondiale (présidée depuis 1944 par un Américain) et du Fonds monétaire international, symboles de la domination internationale des normes américaines.

Vers la re-continentalisation

L’économie mondiale est à l’heure actuelle essentiellement dépendante des flux maritimes. Cette maritimisation des flux a conduit à une littoralisation des activités de production et donc de la démographie mondiale. En effet, puisqu’il faut exporter via les ports, les entreprises se sont rapprochées des côtes, entraînant alors des mouvements de population à la recherche d’emplois. La BRI, en faisant la part belle aux tracés terrestres, pourrait participer d’une re-continentalisation des supports logistiques de l’économie mondiale et, ce faisant, d’une re-continentalisation de ses pôles de productions.

C’est notamment le vecteur ferroviaire qui semble le plus porteur, grâce à une capacité d’emport supérieure et un coût inférieur de 80 % au transport aérien, pour des échanges deux fois plus rapide que par voie maritime31. Si 7500 conteneurs ont transité sur des trains intercontinentaux en 2012, l’objectif est de porter ce nombre à 7.500.000 pour 2020. Pour profiter de ces flux logistiques, de grandes entreprises telles Hewlett Packard ou Ford se sont déjà délocalisées depuis les côtes chinoises vers l’intérieur des terres pour se positionner sur ces lignes de trains prometteuses32.

Compatibilité de la BRI avec le projet néo-eurasiste : Multipolarité et continentalité ne suffisent pas, l’aspect culturel demeure le plus important

Ces dimensions, « terrestre » et multipolaire, semblent faire entrer la BRI en résonance avec les ambitions du projet néo-eurasiste d’Alexandre Douguine. À l’occasion du Belt and Road Forum de mai 2017, Vladimir Poutine a pu adopter la rhétorique néo-eurasiste en affirmant que grâce à des «formats d’intégration tels que la CEEA, l’OBOR, l’OCS et l’ASEAN, nous pouvons bâtir les bases d’un partenariat eurasien plus vaste» offrant une «occasion unique de créer un cadre de coopération commun qui va de l’Atlantique jusqu’au Pacifique, pour la première fois dans l’histoire». Il ajoute «La Grande Eurasie n’est pas un arrangement géopolitique abstrait, mais, sans exagération, un projet à l’échelle civilisationnelle, tourné vers l’avenir.»33.

Pour autant, même si la BRI renforçait l’organisation multipolaire du système international, et à supposer que la Chine laissera une place à la Russie dans ce nouvel ordre malgré l’asymétrie de leur relation, cela ne toucherait pas l’essence du projet néo-eurasiste. Car, au vu de ce que nous avons esquissé plus haut concernant la pensée traditionnelle, dans la philosophie archétypale douguinienne ce n’est pas la forme qui importe mais le fond, l’esprit. Aussi sa critique de l’uni-polarité thalassocratique ne concerne pas tant la maritimisation de l’économie mondiale que l’esprit maritime qui uniformiserait le monde. C’est pourquoi même si on assistait au reflux de la thalassocratie américaine par la multi-polarisation du système international et à une re-continentalisation de l’économie et de la démographie, une maritimisation culturelle du continent pourrait avoir lieu (un changement du « morphotype » sans modification du « psychotype »).

Cet esprit maritime est caractérisé par Carl Schmitt, l’une des racines intellectuelles d’Alexandre Douguine, qui veut montrer (selon Alain de Benoist, préfaçant la dernière édition de Terre et Mer de Schmitt) la relation logique entre la vie maritime et le libre-échangisme, le capitalisme, le libéralisme, l’individualisme, le parlementarisme, le droit-de-l’hommisme, le constitutionnalisme34… De plus, la « société liquide » (Bauman, 2000) trans-nationaliste créée par la civilisation océanique marchande amènerait peu à peu au délitement du politique, à l’enfoncement dans le fluctuant, le mouvant, le nomade, le réticulaire, le transitoire, à la fragmentation des identités et des sociétés dans l’homogénéité des flots35. Ce sont ces caractéristiques qui sont accolées chez Douguine à la thalassocratie et à la modernité. Le combat eurasiste ne serait donc pas gagné si cette mentalité continuait de s’imposer aux esprits. La multipolarité sans le souffle de la Tradition et la verticalité de la Terre ne serait pas plus souhaitable pour le néo-eurasiste que le système actuel.

Or la BRI est imprégnée à un certain niveau par cette mentalité moderniste : esprit marchand, capitalistique, libre-échangiste et faisant une large place aux marchés financiers ; réticulation de l’espace eurasien, recherche de la vitesse, du mouvement transfrontalier plutôt que de l’ancrage (les marchandises, les capitaux, les travailleurs seront amenés à migrer) ; le tout étant porté par une Chine maoïste, et donc héritière des idées révolutionnaires de 1789, athée, technocratique, pragmatique.

Bien évidemment, les dimensions libérales et constitutionnalistes qui termineraient de caractériser l’esprit maritime sont absentes. Nous sommes essentiellement face dans l’espace eurasien à des puissances (semi-)autoritaires, des démocratures (Max Liniger-Goumaz, 1992) pour qui la souveraineté, le politique, l’Ordre et l’identité (caractéristiques telluriques) sont encore des valeurs importantes (c’est pourquoi Douguine accorde une certaine dimension « traditionnelle » à l’idéologie socialiste, pourtant moderne36). Néanmoins, si l’on suit les auteurs de tendance contre-révolutionnaire, l’esprit moderne-maritime s’est imposé en Occident parce qu’une caste marchande transnationale a pu se constituer et se renforcer jusqu’à s’imposer politiquement pour ensuite dissoudre peu à peu cet ordre politique. Aussi la BRI pourrait-elle donc être l’ouverture nécessaire à la constitution d’une telle caste dans l’espace eurasiatique qui viendrait à terme renverser les valeurs telluriques prônés par Douguine.

Conclusion

Nous avons eu pour but dans cette étude de caractériser le projet des nouvelles routes de la soie au regard de la dialectique Terre-Mer « pérennialiste » d’Alexandre Douguine, qui peut être prise comme un croisement des pensées de Carl Schmitt et de René Guénon. La question était donc de savoir si ces projets constituaient une opportunité pour l’acheminement vers un système international multipolaire accompagné d’une réaffirmation des principes telluriques traditionnels dans l’ordre international – une « domination culturelle » de Béhémoth – ou au contraire s’ils favorisaient l’ouverture vers une diffusion de la mentalité thalassique et moderniste à tout l’espace eurasiatique – le « triomphe » de Léviathan.

Nous avons vu que la coopération stratégique sino-russe autour de la BRI, dans l’hypothèse où la Chine maintiendrait un partenariat équitable envers la Russie, pourrait conduire à une multi-polarisation du système international, avec un continent eurasiatique autonome vis-à-vis de la thalassocratie étasunienne, ce qui constitue le premier versant (géopolitique) du projet néo-eurasiste d’Alexandre Douguine. Cependant, si l’on considère les choses en profondeur et d’un point de vue culturel, l’initiative pourrait porter les germes de l’esprit moderne-maritime qu’il pourfend, le versant eschatologique de son projet serait alors condamné. En vue de constituer ce front de la Tradition37 qu’il appelle de ses vœux, son combat pour l’hégémonie culturelle ne s’arrêterait pas là, il lui faudra encore proposer un modèle permettant d’intégrer les tendances marchandes modernes dans un ordre tellurique politique traditionnel à l’échelle continentale et de maintenir les ancrages identitaires des peuples eurasiatiques.

Ainsi, au regard des fondamentaux de la vision douguinienne, nous pensons que les projets de la BRI pourraient caractériser une véritable croisée des chemins pour les Relations internationales : En effet, l’initiative porte en elle l’opportunité de voir se réaffirmer un ordre du monde basé sur des principes différents de ceux de la mentalité moderne occidentale, tout en comportant le risque de voir cette mentalité se diffuser rapidement au sein du « cœur du monde ». Au-delà même de la perspective eschatologique supportée par Douguine, nous pouvons y voir un réel enjeu en matière de diversité culturelle mondiale : la tension entre différentialisme et uniformisation, représentée chez Schmitt ou Douguine par le combat entre Béhémoth et le Léviathan (la Terre et la Mer au plan non plus géographique mais presque purement mental), est bien réelle !

***

Au delà de cette étude particulière, l’influence de Douguine sur la politique mérite selon nous d’être questionnée et étudiée, cet auteur connaissant une visibilité certaine tant en Russie que dans certaines mouvances idéologiques ouest-européennes. Cependant, si son discours géopolitique rencontre un certain écho et peut emporter l’adhésion parmi les élites russes, l’aspect « gnostique » de ses théories reste bien plus marginal (car estimé irrationnel, idéaliste, hors des critères de la pensée moderne, ou incompris, de par sa difficulté d’accès pour le grand public). Aussi est-il probable que si en apparence le néo-eurasisme et la politique étrangère russe convergent, le dessein recherché soit tout autre : D’un côté nous aurions une politique étrangère réaliste, somme toute moderne bien que conservatrice mais utilisant par opportunité la rhétorique néo-eurasiste, de l’autre une vision traditionnelle métaphysique dont les ambitions ne sont portées que par une minorité restreinte. Nous pensons toutefois que des études politologiques sur l’influence de sa pensée dans le champ des idées et des mouvements politiques serait pertinentes.

Sur un plan plus théorique, une étude conceptuelle sérieuse du couple Tradition-Modernité, confronté avec la réalité empirique, pourrait également offrir selon nous une clé herméneutique intéressante pour la discipline géopolitique, cette dialectique entendue dans son sens guénonien renvoyant à des double-mouvements (différenciation-uniformisation, conservatisme-progressisme, ancrage-nomadisme…) que l’on peut retrouver au cœur de la plupart des rivalités de puissance dans l’espace mondial.

Notes:

1 En chinois, le programme s’intitule Yidai yilu, « Une ceinture, une route » (« One Belt One Road », OBOR). En anglais, l’expression officiellement utilisée par Pékin est toutefois Belt and Road Initiative (BRI).

2 Pour une présentation synthétique du projet, voir notamment : LASSERRE Frédéric et MOTTET Eric, « L’initiative Belt and Road, stratégie chinoise du Grand Jeu ? », Diplomatie, numéro 90, 2018/1, pp. 36-40.

3 Visible sur : « First Chinese Train Arrives in Tehran to Revive Silk Road », Strategic Demands Online, 15 février 2016. URL: https://strategicdemands.com/eurasia-newsilkroad/

4 Voir « 21e sommet Chine Union Européenne: vers plus de connectivité ! », OBOReurope, 11 avril 2019.

URL: https://www.oboreurope.com/fr/21e-sommet-chine-union-euro...,consulté le 11 avril 2019.

5 Ont déjà été signés des memorandums ou accords d’intégration entre la RPC et le Luxembourg, l’Italie, la Grèce, le Portugal, mais aussi la Lettonie, la Croatie, la Bulgarie ou Monaco. La Deutsche Bahn s’implique aussi financièrement, notamment par des investissement sur la principale ligne ferroviaire Pologne-Chine Voir « Qu’est que l’accord entre la Chine et l’Italie ? », OBOReurope, 24 mars 2019 (URL : https://www.oboreurope.com/fr/accord-chine-italie/, consulté le 11 avril 2019) et CLAIRET Sophie, « Pourquoi l’Europe risque de se perdre sur les nouvelles routes de la soie ? », GeoSophie, 6 janvier 2017 (URL : https://geosophie.eu/2017/02/05/pourquoi-leurope-risque-d..., consulté le 8 avril 2019).

6 MACKINDER Halford, « The Geographical Pivot of History », The Geographical Journal, vol. 23, 1904/4, pp. 421-437, p. 437 pour ces propos.

7 Voir BOULEGUE Mathieu, « La « lune de miel » sino-russe face à l’(incompatible) interaction entre l’Union Economique Eurasienne et la Belt & Road Initiative », Diploweb, 15 octobre 2017.

URL : https://www.diploweb.com/La-lune-de-miel-sino-russe-face-... consulté le 9 avril 2019.

8 Voir ALEXEEVA Olga, « Le partenariat stratégique Chine-Russie : une alliance durable ? », Areion 24 news, 25 janvier 2019.

URL : https://www.areion24.news/2019/01/25/le-partenariat-strat... consulté le 9 avril 2019.

9 Voir « La route polaire et l’initiative Belt and Road », OBOReurope, 7 novembre 2017 (URL: https://www.oboreurope.com/fr/route-polaire/, consulté le 10 avril 2019). Voir aussi BRUNEAU Michel, L’Eurasie. Continent, empire, idéologie ou projet, Paris, CNRS éditions, 2018, pp. 294-295.

10 Laquelle a une réalité géopolitique conséquente : elle vise à faire coopérer politiquement des pays représentants 2.758.000.000 d’habitants, 38% des approvisionnements en gaz naturel, 20% du pétrole, 40% du charbon et 50% de l’uranium disponibles sur la planète. Voir DUPUY Emmanuel, « Les nouvelles Routes de la Soie et l’Asie Centrale : l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) en première ligne… », La Vigie, 16 novembre 2017 (URL : https://www.lettrevigie.com/blog/2017/11/16/les-nouvelles..., consulté le 4 avril 2019)

11 BOUCHARD Renaud et PORFIRYEV Boris, « L’économie russe et le basculement géostratégique », conférence donné dans le cadre du séminaire Franco-Russe « L’intégration eurasiatique en perspective / Евразийская интеграция в перспективе », Paris, EHESS, 14 septembre 2016 – 16 septembre 2016. URL : http://renaudbouchard.canalblog.com/archives/2016/09/22/3..., consulté le 6 avril 2019.

12 L’expression néo-eurasisme distingue ces auteurs du mouvement d’idées qualifié d’eurasisme classique, héritier du mouvement slavophile du XIXème siècle et qui finira par se rapprocher de la « révolution conservatrice » allemande. Pour l’histoire intellectuelle de ces mouvements, voir notamment : MEAUX (de) Lorraine, La Russie et la tentation de l’Orient, Paris, Fayard, 2010, 436 pages ; DRESSLER Wanda (dir.), Eurasie : espace mythique ou réalité en construction ?, Bruxelles, 2009, Bruylant, 410 pages (particulièrement pp. 49-68 et 95-106) ; SEDGWICK Mark, Contre le Monde Moderne. Le traditionalisme et l’histoire intellectuelle secrète du XXème siècle, Paris, Dervy, 2008, 380 pages (particulièrement pp/ 287 et ss.).

13 LARUELLE Marlène, « Le néo-eurasisme russe. L’empire après l’empire ? », Cahiers du monde russe [En ligne], 42/1, 2001, mis en ligne le 01 janvier 2007, pp. 71-94.URL: https://journals.openedition.org/monderusse/8437#bodyftn2, consulté le 5 avril 2019.

14 Philosophe, géopoliticien, écrivain et militant politique, né le 7 janvier 1962 à Moscou.

15 Par ses théories et son apparence physique, Alexandre Douguine est régulièrement qualifié de « Raspoutine », de « conseiller occulte du Kremlin », nourrissant des analyses assez éloignées de la réalité de son influence et parfois teintées d’un esprit « complotiste ».

16 Le concept d’hégémonie culturelle a été pensé par Antonio Gramsci, qui a décrit comment une classe dominante faisait aussi reposer son pouvoir sur une domination culturelle, à travers des outils tels que l’école ou les médias. Il s’agit alors pour les forces d’opposition de conquérir les esprits en diffusant au maximum leurs idéologies avant de pouvoir renverser le rapport de domination (préalable sans lequel le nouveau pouvoir ne saurait être accepté par la population), d’où la formule utilisée de « bataille gramscienne ».

17 MOHAMMEDI Adlène, « Le « néo-eurasisme » d’Alexandre Douguine : une revanche de la géographie sur l’histoire ? », Philitt, 4 juillet 2016. URL : https://philitt.fr/2016/07/04/le-neo-eurasisme-dalexandre... , consulté le 4 avril 2019.

18 Photographie publiée en ligne sur le site Geopolitica.ru. URL : https://www.geopolitica.ru

19 Le Prophète de l’Eurasisme. Alexandre Douguine, Paris, Avatar Éditions, 2006, pp. 16.

20 Définit par Spykman comme « une région intermédiaire située […] entre le Heartland (cœur du monde) et les mers périphériques […] vaste zone tampon de conflits entre la puissance maritime et la puissance terrestre. Orientée des deux côtés, elle doit fonctionner de manière amphibie et se défendre aussi bien sur terre qu’en mer », car « Celui qui domine le Rimland domine l’Eurasie ; celui qui domine l’Eurasie tient le destin du monde entre ses mains ». Voir SPYKMAN Nicolas, The Geography of the Peace, New York, Harcourt, Brace and Co, 1944, p. 43.

21 La dialectique Terre-Mer est appréhendée dans la littérature géopolitique de façon plus ou moins pragmatique – conception surtout présente chez les Anglo-saxons – ou plus ou moins culturaliste – appréhension plutôt rencontrée chez les auteurs Allemands.

22 Formulation retenue par Christophe Boutin, voir BOUTIN Christophe, Politique et tradition. Julius Evola dans le siècle (1898-1974), Paris, Éditions Kimé, 1992, 513 pages ; Id., « Tradition et réaction : la figure de Julius Evola », In., « Les pensées réactionnaires », Mil neuf cent, n°9, 1991, pp. 81-97.

23 Néologisme proposé par le philosophe Pierre Riffard pour éviter les confusions avec le terme de « traditionalistes », utilisé aussi pour parler de courants politiques ou religieux réactionnaires. Voir : RIFFARD Pierre, L’Ésotérisme, Paris, Robert Laffont, 2003 (1990), 1032 pages. On rencontre parfois le terme « pérennialistes », bien qu’il vise plutôt la frange du mouvement développée sur le continent nord-américain. Voir HOUMAN Setareh, De la Philosophia Perennis au pérennialisme américain, Milan, Archè, 2010, 622 pages.

24 Le mot métapolitique est « à celui de politique ce que le mot métaphysique est à celui de physique […] la métaphysique de la politique » (MAISTRE Joseph (de), Considérations sur la France suivi de l’Essai sur le principe générateur des constitutions, Bruxelles, 2006 (1797), Éditions Complexe, p. 227), et vise à donner à une philosophie politique un fondement d’universalité par la référence à une vérité transcendante, le but étant d’orienter l’être et la société vers cette sphère, de traduire cette transcendance dans la réalité sociale en réfléchissant à l’organisation idéale de la Cité. Sous cette acception, le concept est à distinguer tant de la théologie politique (qui est le transfert de concepts théologiques dans le processus de construction de l’État) que du conservatisme (car il ne se réfère pas au passé mais à la métaphysique immuable, éternelle, supra-temporelle) ou de l’intégrisme (car il ne se réfère pas à une tradition spirituelle particularisée, mais à une Vérité absolue devant être supérieure à ces traditions). Voir BISSON David, René Guénon. Une politique de l’esprit, Paris, Pierre Guillaume de Roux, 2013, 527 pages, pp. 130 et s., qui utilise le triptyque infra-politique, politique, méta-politique comme clé méthodologique pour analyser l’impact de l’œuvre de Guénon.

25 Entité évoqué par l’apôtre saint Paul, le katechon est un être dont la nature n’est pas précisée et qui a pour vocation d’empêcher la venue de l’Antéchrist. Ce dernier ne peut se manifester pleinement tant que cette entité est dans le monde Voir dans la Bible les versets : 2 Thes. 2, 6-7.

26 Le Prophète de l’Eurasisme, op. cit, p. 19.

27 Ibid., p. 29.

28 Visible sur le site du mouvement EVRAZIA : http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article.... La carte 1 représente le monde unipolaire actuelle, la 2 la contre-stratégie que doit déployer la Russie pour briser l’uni-polarité, la 3 révèle les futures grandes zones d’influence souhaitées par le projet néo-eurasiste et la 4 les « grands espaces » géopolitiques au sein de ces zones.

29 STRUYE DE SWIELANDE Tanguy, « La Chine et ses objectifs géopolitiques à l’aube de 2049 », in « Regards géopolitiques », Bulletin du Conseil québécois d’études géopolitiques, volume 2, n°1, printemps 2016, pp. 24-28.

30 GARCIN Thierry, « Le chantier – très géopolitique – des Routes de la soie », Diploweb, 18 février 2018.

URL : https://www.diploweb.com/Le-chantier-tres-geopolitique-de..., consulté le 10 avril 2019.

31 LASSERRE Frédéric et MOTTET Eric, « L’initiative Belt and Road, stratégie chinoise du Grand Jeu ? », op. cit.

32 FRANKOPAN Peter, Les Routes de la Soie. L’histoire du cœur du monde, Bruxelles, Éditions Nevicata, 2017, p. 622.

33 ESCOBAR Pepe, « Vladimir Poutine s’aligne avec Xi Jinping pour élaborer un nouvel ordre mondial (commercial) », RTFrance, 17 mai 2017.

URL : https://francais.rt.com/opinions/38470-vladimir-poutine-a..., consulté le 9 avril 2019.

34 Voir SCHMITT Carl, Terre et Mer (1942), Paris, Pierre Guillaume de Roux, 2017, p. 63.

35 Ibid., p. 66-67.

36 De toute manière, selon les postulats métaphysiques retenus par les auteurs comme Douguine, il n’existe aucun étant « pur » : tout ce qui est manifesté est constitué d’un dosage entre les différentes polarités. Concrètement, il ne peut exister d’entité entièrement tellurique ou entièrement thalassique.

37 En référence à l’ouvrage : DOUGUINE Alexandre, Pour le Front de la Tradition, Nantes, Ars Magna, 2017.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

––, Le Prophète de l’Eurasisme. Alexandre Douguine, Paris, Avatar Éditions, 2006, 349 p.

BISSON David, René Guénon. Une politique de l’esprit, Paris, Pierre Guillaume de Roux, 2013, 527 pages

BRUNEAU Michel, L’Eurasie. Continent, empire, idéologie ou projet, Paris, CNRS éditions, 2018, 352 pages.

BOUTIN Christophe, Politique et tradition. Julius Evola dans le siècle (1898-1974), Paris, Éditions Kimé, 1992, 513 pages

DRESSLER Wanda (dir.), Eurasie : espace mythique ou réalité en construction ?, Bruxelles, 2009, Bruylant, 410 pages.

FRANKOPAN Peter, Les Routes de la Soie. L’histoire du cœur du monde, Bruxelles, Éditions Nevicata, 2017, 732 pages.

HOUMAN Setareh, De la Philosophia Perennis au pérennialisme américain, Milan, Archè, 2010, 622 pages.

MAISTRE Joseph (de), Considérations sur la France suivi de l’Essai sur le principe générateur des constitutions, 2006 (1797), Éditions Complexe

MEAUX (de) Lorraine, La Russie et la tentation de l’Orient, Paris, Fayard, 2010, 436 pages.

RIFFARD Pierre, L’Ésotérisme, Paris, Robert Laffont, 2003 (1990), 1032 pages.

SCHMITT Carl, Terre et Mer (1942), Paris, Pierre Guillaume de Roux, 2017, 240 pages.

SEDGWICK Mark, Contre le Monde Moderne. Le traditionalisme et l’histoire intellectuelle secrète du XXème siècle, Paris, Dervy, 2008, 380 pages.

SPYKMAN Nicolas, The Geography of the Peace, New York, Harcourt, Brace and Co, 1944, 66 pages.

Articles

BOUTIN Christophe, « Tradition et réaction : la figure de Julius Evola », in., « Les pensées réactionnaires », Mil neuf cent, n°9, 1991, pp. 81-97.

LASSERRE Frédéric et MOTTET Eric, « L’initiative Belt and Road, stratégie chinoise du Grand Jeu ? », Diplomatie, numéro 90, 2018/1, pp. 36-40.

MACKINDER Halford, « The Geographical Pivot of History », The Geographical Journal, vol. 23, 1904/4, pp. 421-437.

STRUYE DE SWIELANDE Tanguy, « La Chine et ses objectifs géopolitiques à l’aube de 2049 », in « Regards géopolitiques », Bulletin du Conseil québécois d’études géopolitiques, volume 2, n°1, printemps 2016, pp. 24-28.

Articles en ligne

ALEXEEVA Olga, « Le partenariat stratégique Chine-Russie : une alliance durable ? », Areion 24 news, 25 janvier 2019.URL : https://www.areion24.news/2019/01/25/le-partenariat-strat...

BOUCHARD Renaud et PORFIRYEV Boris, « L’économie russe et le basculement géostratégique », conférence donné dans le cadre du séminaire Franco-Russe « L’intégration eurasiatique en perspective / Евразийская интеграция в перспективе », Paris, EHESS, 14 septembre 2016 – 16 septembre 2016. http://renaudbouchard.canalblog.com/archives/2016/09/22/3...

BOULEGUE Mathieu, « La « lune de miel » sino-russe face à l’(incompatible) interaction entre l’Union Economique Eurasienne et la Belt & Road Initiative », Diploweb, 15 octobre 2017 https://www.diploweb.com/La-lune-de-miel-sino-russe-face-...

CLAIRET Sophie, « Pourquoi l’Europe risque de se perdre sur les nouvelles routes de la soie ? », GeoSophie, 6 janvier 2017.URL : https://geosophie.eu/2017/02/05/pourquoi-leurope-risque-d...

DUPUY Emmanuel, « Les nouvelles Routes de la Soie et l’Asie Centrale : l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) en première ligne… », La Vigie, 16 novembre 2017 URL : https://www.lettrevigie.com/blog/2017/11/16/les-nouvelles...

ESCOBAR Pepe, « Vladimir Poutine s’aligne avec Xi Jinping pour élaborer un nouvel ordre mondial (commercial) », RTFrance, 17 mai 2017.URL : https://francais.rt.com/opinions/38470-vladimir-poutine-a...

GARCIN Thierry, « Le chantier – très géopolitique – des Routes de la soie », Diploweb, 18 février 2018. URL : https://www.diploweb.com/Le-chantier-tres-geopolitique-de...

LARUELLE Marlène, « Le néo-eurasisme russe. L’empire après l’empire ? », Cahiers du monde russe [En ligne], 42/1, 2001, mis en ligne le 01 janvier 2007, pp. 71-94. https://journals.openedition.org/monderusse/8437#bodyftn2

MOHAMMEDI Adlène, « Le « néo-eurasisme » d’Alexandre Douguine : une revanche de la géographie sur l’histoire ? », Philitt, 4 juillet 2016.https://philitt.fr/2016/07/04/le-neo-eurasisme-dalexandre...

« 21e sommet Chine Union Européenne: vers plus de connectivité ! », OBOReurope, 11 avril 2019.

URL: https://www.oboreurope.com/fr/21e-sommet-chine-union-euro...

« La route polaire et l’initiative Belt and Road », OBOReurope, 7 novembre 2017.URL: https://www.oboreurope.com/fr/route-polaire/

« Qu’est que l’accord entre la Chine et l’Italie ? », OBOReurope, 24 mars 2019 https://www.oboreurope.com/fr/accord-chine-italie/

Cartes

BOUCHARD Renaud et PORFIRYEV Boris, « L’économie russe et le basculement géostratégique », conférence donné dans le cadre du séminaire Franco-Russe « L’intégration eurasiatique en perspective / Евразийская интеграция в перспективе », Paris, EHESS, 14 septembre 2016 – 16 septembre 2016.http://renaudbouchard.canalblog.com/archives/2016/09/22/3...

« First Chinese Train Arrives in Tehran to Revive Silk Road », Strategic Demands Online, 15 février 2016 URL: https://strategicdemands.com/eurasia-newsilkroad/

« Les nouvelles routes de la soie : le cauchemar de Brzezinski passe par l’Asie centrale », Investig’action, 10 octobre 2018.

URL : https://www.investigaction.net/fr/les-nouvelles-routes-de...

Sitographie

Site Geopolitica.ru. URL : https://www.geopolitica.ru

Site du mouvement EVRAZIA : http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article....

00:50 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, alexandre douguine, nouvelle droite russe, routes de la soie, eurasisme, eurasie, europe, affaires européennes, asie, affaires asiatiques, politique internationale, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 24 mai 2019

La coopération stratégique et scientifique entre la Russie et la Chine se précise

La coopération stratégique et scientifique entre la Russie et la Chine se précise

par Jean-Paul Baquiast

Ex: http://www.europesolidaire.eu

Une question restait posée : la Russie s'associerait-elle à cette démarche ou, à l'inverse, y verrait-elle une concurrence dangereuse pour les relations qu'elle a depuis longtemps établies avec ses voisins du sud au sein de l'Union économique eurasiatique.

La réponse vient d'être donnée à la seconde Conférence de la BRI qui vient de se tenir à Pékin. Elle rassemblait 37 chefs d'Etat, dont Vladimir Poutine en personne. Celui-ci vient d'annoncer son intention d'associer la Route Polaire Maritime russe à la BRI. Cette route est de plus en plus fréquentée pendant la période de fonte des glaces, période qui ne cesse de s'allonger avec le réchauffement climatique. Ceci devrait faire de l'Arctique une zone de coopération où pourraient se retrouver de nombreux intérêts refoulés vers le nord par ces changements de température. La Chine voit déjà dans la Route polaire un élément majeur de son ouverture au reste du monde.

C'est d'abord la diminution des temps de transport maritime qui l'intéresse. La route du port chinois de Dalian à Rotterdam sera raccourcie de 10 jours par rapport au passage par le détroit de Malacca et le canal de Suez. Par ailleurs, un accès aux ressources de l'Arctique sera précieuse pour un pays surpeuplé et sans grandes ressources propres tel que la Chine.

Quelques jours auparavant, dans le cadre de l'International Arctic Forum qui se tenait à St Petersbourg début Avril, la Russie avait mis l'accent sur l'importance de ce qui est nommé un Grand Partenariat Euroasiatique non seulement pour la coopération économique mais pour celle en matière scientifique. Lors de cette conférence, Chine et Russie ont signé un accord de coopération scientifique pour l'Arctique créant un China-Russia Arctic Research Center.

Dans un premier temps, il s'agira de réaliser des constructions durables sur des plateformes flottant sur la glace et des brise-glaces plus performants. Sans attendre on y étudiera des méthodes permettant de préserver les milieux naturels fragiles de cette partie du monde.

Sur ce plan, beaucoup de scientifiques resteront dubitatifs. On peut craindre que les objectifs économiques l'emportent sur les préoccupations de préservation. D'autant plus qu'à plus long terme des dizaines de millions de personne chassées de chez elles par le réchauffement et la désertification chercheront à se reconvertir non seulement dans le nord de la Sibérie mais dans l'Arctique.

Celle-ci est sans doute trop loin de l'Europe pour qu'elle s'intéresse, hormis quelque peu les pays scandinaves (et Total). Ce sera dommage pour elle.

00:35 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, chine, actualité, politique internationale, europe, affaires européennes, asie, affaires asiatiques, eurasie, eurasisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 23 mai 2019

Après l'offensive américaine contre Huawei, Pékin va-t-il déclencher la guerre des terres rares ?

Après l'offensive américaine contre Huawei, Pékin va-t-il déclencher la guerre des terres rares ?

par Jean-Paul Baquiast

Ex: http://www.europesolidaire.eu

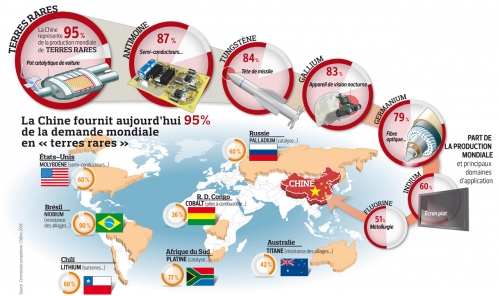

Il était prévisible que Pékin riposterait sur ce terrain à l'offensive américaine contre Huawei, menacé par un embargo américain sur des composants électroniques qui lui sont indispensables. Washington vise à exclure Huawei de toutes les applications de demain, telles que la 5 G, au prétexte que le géant chinois pourrait espionner les firmes américaines travaillant pour la défense.

Or le président chinois Li Jinping vient de visiter une société productrice de terres rares. Même s'il n'a fait aucune déclaration à ce sujet, il est évident que cette visite n'était pas de routine. Elle voulait faire peser la menace d'un embargo chinois sur l'exportation de terres rares. Pékin prend son temps cependant avant de déclencher la guerre. Il craint manifestement que les Américains ne trouvent des substituts aux terres rares.

Cependant cela demandera du temps et nécessitera des crédits de recherche considérables. Dans les prochains mois, l'arme des terres rares serait donc utilisable et pourrait considérablement affecter toutes les filières technologiques américaines, ainsi d'ailleurs que les Européens qui en sont totalement dépendants. On notera cep que la France pourrait extraire des terres rares dans son domaine maritime, mais avec de grands risques pour la vie océanique

La Chine produit actuellement 95¨des terres rares nécessaires à l'industrie. Les Etats-Unis en importent environ 80%. Un consultant américain, président de ThREE Consulting, a prévenu qu'un embargo chinois pourrait compromettre tous les fabricants non chinois de produits électroniques, y compris ceux utilisée dans le domaine de l'aviation commerciale et de l'industrie militaire.

En 2014 l'Organisation Mondiale du Commerce avait accusé la Chine d'enfreindre les règles de la concurrence en limitant les exportations de ces terres, au prétexte des dégâts à l'environnement provoqués par leur extraction.

Ceci dit l'United States Geological Survey avait estimé en 2018 que la planète disposait de 120 millions de tonnes de gisements, dont 44 millions en Chine, mais aussi 22 au Brésil et 18 en Russie. Ces deux derniers pays avaient jusqu'ici préféré ne pas exploiter leurs réserves, compte tenu du fait que cette exploitation rejette des quantités considérables de produits toxiques et peut-être radioactifs. La Chine apparemment ne s'en préoccupe pas.

Une intervention de Pékin bloquant ou rendant difficiles les exportations de terres rares sera considérée aux Etats-Unis comme une accélération de la guerre commerciale. De plus, dans le cas encore improbable de conflits militaires avec la Chine dans le Pacifique Sud, il s'agira d'une arme qui devra être prise en considération par les stratèges du Pentagone.

09:30 Publié dans Actualité, Economie, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chine, huawei, terres rares, économie, minerais, guerre économique, géopolitique, actualité, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 22 mai 2019

Rand Corp : comment abattre la Russie

Rand Corp : comment abattre la Russie

Contraindre l’adversaire à s’étendre excessivement pour le déséquilibrer et l’abattre : ce n’est pas une prise de judo mais le plan contre la Russie élaboré par la Rand Corporation, le plus influent think tank étasunien qui, avec un staff de milliers d’experts, se présente comme la plus fiable source mondiale de renseignement et d’analyse politique pour les gouvernants des États-Unis et leurs alliés.

La Rand Corp* se vante d’avoir contribué à élaborer la stratégie à long terme qui permit aux États-Unis de sortir vainqueurs de la guerre froide, en contraignant l’Union Soviétique à consommer ses propres ressources économiques dans la confrontation stratégique. C’est de ce modèle que s’inspire le nouveau plan, “Overextending and Unbalancing Russia”, publié par la Rand. Selon ses analystes, la Russie reste un puissant adversaire des États-Unis dans certains domaines fondamentaux. Pour cela les USA doivent poursuivre, avec leurs alliés, une stratégie d’ensemble à long terme qui exploite ses vulnérabilités. Ainsi va-t-on analyser divers moyens pour obliger la Russie à se déséquilibrer, en indiquant pour chacun les probabilités de succès, les bénéfices, les coûts et les risques pour les USA.

Les analystes de la Rand estiment que la plus grande vulnérabilité de la Russie est celle de son économie, due à sa forte dépendance par l’exportation de pétrole et de gaz, dont les recettes peuvent être réduites en alourdissant les sanctions et en augmentant l’exportation énergétique étasunienne. Il s’agit de faire e sorte que l’Europe diminue l’importation de gaz naturel russe, en le remplaçant par du gaz naturel liquéfié transporté par mer depuis d’autres pays.

Une autre façon de nuire dans le temps à l’économie de la Russie est d’encourager l’émigration de personnel qualifié, notamment des jeunes Russes avec un niveau élevé d’instruction. Dans le domaine idéologique et informatif, il faut encourager les contestations internes et en même temps miner l’image de la Russie à l’extérieur, en l’excluant de forums internationaux et en boycottant les événements sportifs internationaux qu’elle organise.

Dans le domaine géopolitique, armer l’Ukraine permet aux USA d’exploiter le point de plus grande vulnérabilité extérieure de la Russie, mais cela doit être calibré pour garder la Russie sous pression sans arriver à un grand conflit dans lequel elle aurait le dessus.

Dans le domaine militaire les USA peuvent avoir des bénéfices élevés, avec des coûts et des risques bas, par l’accroissement des forces terrestres des pays européens de l’OTAN dans une fonction anti-Russie. Les USA peuvent avoir de hautes probabilités de succès et de forts bénéfices, avec des risques modérés, surtout en investissant majoritairement dans des bombardiers stratégiques et missiles d’attaque à longue portée dirigés contre la Russie.

Sortir du Traité FNI et déployer en Europe de nouveaux missiles nucléaires à portée intermédiaire pointés sur la Russie leur assure de hautes probabilités de succès, mais comporte aussi de hauts risques.

En calibrant chaque option pour obtenir l’effet désiré -concluent les analystes de la Rand- la Russie finira par payer le prix le plus haut dans la confrontation avec les USA, mais ceux-ci aussi devront investir de grosses ressources en les soustrayant à d’autres objectifs. Ils pré-annoncent ainsi une forte augmentation ultérieure de la dépense militaire USA/OTAN aux dépens des dépenses sociales.

Voilà l’avenir que nous trace la Rand Corporation, le think tank le plus influent de l’État profond, c’est-à-dire du centre souterrain du pouvoir réel détenu par les oligarchies économiques, financières et militaires, celui qui détermine les choix stratégiques non seulement des USA mais de tout l’Occident.

Les “options” prévues par le plan ne sont en réalité que des variantes de la même stratégie de guerre, dont le prix en termes de sacrifices et de risques est payé par nous tous.

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio

*La RAND Corporation : Research ANd Development (recherche et développement)

- Source : Il Manifesto (Italie)

09:42 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, russie, états-unis, rand corporation, politique internationale, géopolitique, géostratégie, guerre froide |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 21 mai 2019

Japan’s Political Ambitions could be Jeopardized by its Energy Dependence

Japan’s Political Ambitions could be Jeopardized by its Energy Dependence

There has been much talk of Japan recently, which has significantly intensified its foreign policy: Japan is working together with the United States to promote the Indo-Pacific strategy with multilateral support within the framework of the US-Japan-India-Australia quadrilateral security dialogue (QUAD), which involves strengthening the Japan Self-Defense Forces and intensive peace treaty negotiations with Russia.

It is a well-known fact that one of the aims of a country’s foreign policy is to ensure the state experiences progressive internal social and economic development. For Japan’s high-tech and industrialized economy, which does not have enough of its own national energy resources to satisfy all its energy needs, one of the most important preconditions for economic growth is to secure an uninterrupted imported energy supply. However, to succeed in solving this problem, it is necessary to highlight two key factors here: a sufficient supply and a competitive price. Let’s try to gain an insight into what the Japanese economy needs in terms of energy resources and where the supply comes from.

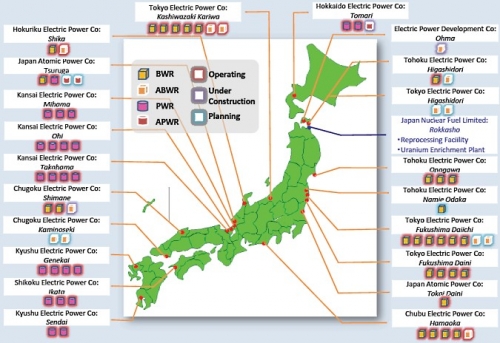

Although Japan’s total area exceeds 370 thousand square kilometers; today, the county does not have enough natural resources to meet its own energy needs. This is largely linked to the aggressive exploitation of natural resources which took place in the past, which you can get a good sense of by looking at a map of all the mining enterprises which used to operate in Japan, along with all the oil and gas fields.

Japan is the world’s third largest oil consumer, second only to the US and China. The Japanese consume about two billion barrels of oil a year, 99.7 percent of which is imported. Tokyo weighs in heavy on imports in world rankings, bypassing Beijing to take second place. A significant risk factor threatening Japan’s oil supply is the conflict in the Middle East — violent, simmering flare-ups which could boil over — as Japan sources more than 86 percent of all its imported oil from the region (Saudi Arabia – 31.1%, UAE – 25.4%, Qatar – 10.2%, Iran – 11.5%, Kuwait – 8.2%).

Therefore, it is no wonder that the Japanese authorities are anxiously monitoring the situation in the Asia Pacific gas market. China is the leading buyer of liquefied natural gas (LNG) from the Asia Pacific, whose demands for “blue fuel” are only set to grow.