vendredi, 27 février 2026

Guerre contre la drogue au Mexique

Guerre contre la drogue au Mexique

Leonid Savin

Nouvelle phase de conflit et rôle des États-Unis

Le 22 février, dans l’État mexicain de Jalisco, lors d’une opération spéciale, selon les autorités, le chef du cartel de la drogue « Nouvelle Génération Jalisco », Nemesio Oseguera Cervantes, alias « El Mencho » (photo, ci-dessous), a été tué. Il était l’un des criminels les plus recherchés du Mexique, et les États-Unis avaient offert une récompense de 15 millions de dollars pour son arrestation. Il est accusé d’activités criminelles depuis les années 1990, y compris de trafic de drogues, d'enlèvements, d'assassinats, de trafic d’armes et d'extorsion. Avant la création de « Nouvelle Génération Jalisco », Nemesio a travaillé dans les cartels de Milenio et de Sinaloa, ainsi que dans la police (après avoir purgé une peine de trois ans aux États-Unis pour trafic d’héroïne dans les années 90). Des rumeurs circulaient auparavant sur sa mort, due à une maladie, mais une enquête officielle n’a pas confirmé cette version.

En réponse aux informations du gouvernement, les représentants du cartel «Nouvelle Génération Jalisco» ont lancé des raids et des actes de vandalisme avec des tirs indiscriminés. On a repéré des attaques contre 50 agences bancaires, l’aéroport de Guadalajara, une base de la garde nationale, ainsi que des blocages routiers et de nombreux incendies criminels. Selon les données officielles, plus de 10 personnes ont été tuées et au moins 50 ont été blessées. D’après les photos et vidéos publiées, au moins un avion, des dizaines de bus et de véhicules ont été brûlés, et une attaque contre un hôpital a eu lieu.

Outre l'État de Jalisco, des troubles ont également eu lieu dans d’autres régions du Mexique. Dans l’État voisin d’Oaxaca, les écoles ont été fermées. Étant donné les tentatives de bloquer les autoroutes dans des États qui appartiennent officiellement à d’autres cartels, il est possible que d’autres groupes criminels paramilitaires aient exprimé leur solidarité avec «Nouvelle Génération Jalisco». Ces actions étaient tout à fait prévisibles – car si le gouvernement commence à éliminer des dirigeants de cartels, d’autres pourraient suivre. Par conséquent, le gouvernement de Claudia Sheinbaum, qui suit la ligne de Donald Trump, risque d'aggraver le conflit intérieur, ce qui aura des conséquences politiques, et sera exploité par ses opposants.

Si l’on considère l’histoire des cartels de drogue au Mexique, ils ont évolué au fil des décennies et, d’organisations criminelles, ils sont devenus une puissante écosphère, qui constitue une sorte d’État dans l’État. Comme dans le cas de la Colombie sous Pablo Escobar, lorsque les barons de la drogue remplaçaient les services publics, les cartels mexicains ne se contentent pas d’activités illégales, mais achètent aussi la loyauté des populations locales via des projets sociaux tels que la construction d’hôpitaux et d’écoles. Les combattants des cartels sont bien équipés, disposent d’armes modernes, de véhicules blindés et de moyens de communication avancés. Fait intéressant, la guerre en Ukraine leur a apporté une expérience supplémentaire: il est connu que des représentants de cartels ont été envoyés dans les territoires contrôlés par Kiev pour acquérir de l’expérience dans l’utilisation de drones, pour ensuite utiliser ces connaissances contre les forces de l’ordre mexicaines. Cela a été reconnu aussi par les médias occidentaux, où le cartel «Nouvelle Génération Jalisco» a été spécifiquement mentionné.

Au total, il y a 16 grands cartels de drogue au Mexique, certains coopèrent entre eux, d’autres sont en conflit. Ils ont des liens avec des organisations similaires en Équateur, en Colombie, au Pérou et en Bolivie, pays d’où provient la cocaïne. Au Mexique, des drogues synthétiques comme la méthamphétamine et le fentanyl sont aussi produites, et des raids réguliers sont menés contre des laboratoires de drogue. Les principaux marchés de consommation sont les États-Unis, mais aussi les pays de l’UE, où la drogue est livrée par voie maritime.

Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est que presque toutes les armes à feu en possession des membres des cartels sont fabriquées aux États-Unis, et sont souvent de type militaire. Depuis le début de la guerre contre la drogue en 2006, initiée par la direction américaine et ayant coûté la vie à des dizaines de milliers de Mexicains, personne n’a pu expliquer comment ces armes ont atterri chez les cartels. Cependant, il est évident que leurs tentacules ont pénétré profondément non seulement dans le système gouvernemental mexicain, mais aussi chez le voisin du nord. En effet, une partie des revenus issus de la vente de drogue a été historiquement utilisée par les services secrets américains comme budget spécial pour les opérations secrètes, et certains itinéraires du trafic mondial de drogue ont été planifiés par ces mêmes agences. Étant donné que la CIA et le Pentagone ne sont que des exécutants avec un appui politique, il existe sans aucun doute, tant chez les républicains que chez les démocrates, des groupes qui profitent directement du trafic de drogue (comme les fonds occultes pour les campagnes électorales).

Cependant, Donald Trump a tendance à accuser les autres et à chercher des problèmes à l’étranger, inventant parfois des organisations inexistantes, comme dans le cas du cartel «Los Soles», que l’on attribuait au président vénézuélien Nicolás Maduro. Même la mention du groupe vénézuélien «Tren de Aragua» dans le trafic international de drogue par le Département d’État et la Maison Blanche allait à l’encontre des recherches américaines, qui affirmaient que ce groupe ne constitue pas une telle organisation.

L’expérience de la Colombie et de l’Équateur a montré que les méthodes préventives de lutte contre ces organisations, dans le cadre de l’aide fournies par les États-Unis, sont peu efficaces. De nouveaux leaders remplacent ceux qui sont tués, la spirale de violence tourne toujours, et la société en souffre davantage. Les experts, engagés dans ce domaine depuis de nombreuses années, ont reconnu que suivre les directives des États-Unis ne ferait qu’aggraver la situation, qui sera utilisée pour une ingérence constante de Washington. Pour une solution durable, d’autres mécanismes, d’autres formats et d’autres plateformes, tant régionales qu’internationales, sont nécessaires. Bien qu’il y ait eu aussi des exemples locaux de succès, comme en Équateur sous Rafael Correa, où la criminalité grave a diminué de manière significative en quelques années. Par conséquent, dans les efforts pour améliorer la sécurité des citoyens et éliminer la criminalité organisée au Mexique, il faut adopter une approche souveraine, plutôt que de réagir uniquement aux menaces du voisin.

17:03 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, mexique, cartels, drogues, narco-trafic |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le "monde l'eau" de Golovine comme seuil d'accès à l'Anima Mundi

Le "monde l'eau" de Golovine comme seuil d'accès à l'Anima Mundi

Martin Kovac

ARS INVISIBILITATIS : Stratégie de disparition verticale pour les agents de l'«Anima Mundi» à l'ère de la Quantité Totale.

« Le chemin vers l'Esprit passe par l'Eau. L'Anima Mundi est une porte qu'il est impossible de contourner, on ne peut que la traverser».

SOLUTIO : De la nécessité de liquéfier l'Esprit dans le processus hermétique du Retour.

La topographie de la conscience moderne est dominée par l'élément Terre (Hylé). Nous vivons à une époque de « sécheresse ontologique », où la réalité est perçue comme un ensemble d'objets séparés et rigides, définis par des paramètres mesurables et des frontières rigides. L'ego, fortifié dans sa carapace de matérialisme, est devenu prisonnier de sa propre fixation. Cependant, Evgueni Golovine, dans sa tradition radicale, propose une carte pour s'en échapper: l'ascension vers le «Monde de l'eau».

En y regardant de plus près à travers le prisme du néoplatonisme, nous découvrons que le « monde de l'eau » de Golovine n'est pas une simple métaphore des émotions ou du subconscient, mais une rencontre avec l'Anima Mundi (l'âme du monde) dans sa fonction primaire et dissolvante.

L'architecture fluide de l'âme

Le néoplatonisme enseigne qu'il existe un médiateur entre l'Esprit pur (Noos) et la Matière lourde (Hylé) : l'Anima Mundi. C'est un champ vivifiant qui imprègne tout. Pour l'homme moderne, dont la perception s'est sclérosée, ce médiateur est toutefois inaccessible. Pour pouvoir revenir à l'Unité (Epistrophé), nous devons d'abord abandonner la Matière.

C'est là qu'intervient l'impératif de Golovine: entrer dans l'Eau.

Cet acte n'est pas une « expérience », mais un changement radical d'état de conscience. Le «monde de l'eau» est un état ontologique où l'Anima Mundi cesse d'être un concept théorique et devient une réalité tangible et fluide. L'eau fonctionne ici comme Menstruum Universale – un solvant universel qui élimine les dépôts de fausse individualité.

Phase SOLVE : Dissolution de l'ego

La maxime alchimique Solve et Coagula (Dissoudre et coaguler) nous donne la clé pour comprendre ce processus. Avant qu'une nouvelle cristallisation de l'esprit à un niveau supérieur (Coagula) puisse avoir lieu, l'ancienne forme doit être détruite (Solve). Le «monde de l'eau» de Golovine est le domaine de la fluidité radicale. Y entrer signifie la mort volontaire du «moi» profane. Les frontières rigides qui définissent notre identité sociale et biologique (notre «moi» sec) commencent à se dissoudre au contact de l'Anima Mundi. C'est le moment où nous réalisons que le « moi » n'est pas une île isolée, mais une vague dans l'océan de l'Âme du monde.

Ce processus est dangereux. Les néoplatoniciens mettaient en garde contre «l'humidification de l'âme», qui conduit à la chute dans la génération et la sensualité. Golovine renverse cependant cette crainte : sans humidification, il n'y a pas de vie. Sans dissolution dans l'Anima Mundi, nous restons prisonniers de la matière morte. Le risque n'est pas l'eau elle-même, mais l'incapacité à nager dedans. Nous arrivons ici au cœur du problème. L'entrée dans le «Monde de l'eau» n'est pas le but ultime (celui-ci étant le Feu/l'Unité), mais un seuil critique. C'est une initiation.

Le «Monde de l'eau» de Golovine EST une entrée phénoménologique dans l'Anima Mundi au stade Solve. C'est un acte de sacrifice de la forme au profit de l'essence. Dans cet espace fluide, ce ne sont pas les lois de la mécanique qui s'appliquent, mais celles de la sympathie, de la résonance et de la métamorphose. C'est le moment où la conscience apprend à « respirer sous l'eau », c'est-à-dire à exister en dehors du soutien des dogmes matérialistes rigides et du temps linéaire. Seul celui qui se dissout dans l'Anima Mundi (l'Eau) sans se noyer, celui qui conserve sa verticalité intérieure même au milieu du chaos des vagues, peut commencer à s'élever en elle. Tout comme l'eau se transforme en vapeur sous l'effet de la chaleur, l'âme « dissoute », réchauffée par l'éros intérieur vers la Vérité, commence à se transformer. L'eau lourde devient de l'air léger (Pneuma), prêt à entrer dans la sphère de Noos. Sans l'immersion de Golovine, cependant, cette ascension ne serait pas possible; nous resterions seulement de la poussière sèche à la surface de la Terre, rêvant de voler, mais incapables de quitter la gravité.

Nous sommes maintenant confrontés à un problème stratégique: comment survivre dans un «monde moderne» qui est par essence l'antithèse de l'âme? La modernité est la tyrannie de la quantité (Regnum Quantitatis). C'est un monde qui ne reconnaît que ce qui peut être pesé, mesuré, indexé et vendu. Ceux qui restent «matière solide» seront broyés par les rouages du déterminisme. La seule défense n'est pas la fuite physique (impossible dans le Panoptique mondial), mais l'invisibilité ontologique.

Voici la procédure opérationnelle pour atteindre l'état de Pneuma (Air/Esprit), indétectable par les «capteurs» du matérialisme. Mettez le «masque liquide».

Le système moderne chasse les «identités». Il exige que vous soyez défini : par votre profession, vos opinions politiques, votre profil de consommateur. Acceptez la leçon de Golovine sur l'eau. Soyez conforme en apparence, mais complètement détaché intérieurement. Portez votre rôle social comme un masque (Persona), et non comme un visage. Soyez dans le récipient (le monde), mais soyez le liquide, pas la paroi du récipient. Pour le système, vous êtes « visibles » (vous remplissez une fonction), mais votre essence n'est pas affectée par cette fonction. Sublimez-vous. Réchauffez votre eau intérieure avec le feu de l'intuition intellectuelle (Noos).

Si vous déplacez votre centre de gravité – votre «moi» – dans la sphère de la pensée et de l'esprit, vous devenez insaisissable pour le matérialisme. Votre corps est là, mais votre conscience opère à une fréquence que le radar matérialiste ne peut capter, car il la considère comme «irréelle». Cessez de vous définir par «la possession» ou «l'être». Définissez-vous de manière apophatique (négative): «Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce statut, je ne suis pas cette réussite». Dès l'instant où vous renoncez à prétendre «être quelqu'un» aux yeux du monde, vous devenez Ulysse dans la caverne du Cyclope. Vous dites: «Je m'appelle Personne (Outis). » Le Cyclope (la force aveugle de la matière qui n'a qu'un seul œil – l'esprit quantifiant) ne peut pas vous atteindre, car il ne peut pas viser «Personne».

Pour que le « moi fluide » ne se dissolve pas dans le chaos (ce qui est le risque de la simple anarchie), il doit être ancré en haut, et non en bas. Maintenez une connexion constante avec l'Unité (Hen). Votre tête doit respirer dans l'Hyper-ouranos (le monde des archétypes), tandis que vos pieds marchent sur Terre. C'est l'état de « veille éveillée ». Pour le monde, vous dormez (vous ne vous intéressez pas à ses jouets, ses drames et ses peurs), mais pour l'Esprit, vous êtes pleinement éveillé.

Vous êtes toujours physiquement présent dans la polis moderne, vous payez vos impôts et vous saluez vos voisins. Mais ontologiquement, vous êtes un étranger. Vous êtes un agent de l'Anima Mundi qui opère dans les arrières de l'ennemi (la Matière) sans être découvert. C'est cela, la véritable invisibilité: être dans le monde, mais pas du monde.

16:37 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : evgueni golovine, tradition, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La justice sans vérité: Rawls et la neutralisation morale du libéralisme post-métaphysique

La justice sans vérité: Rawls et la neutralisation morale du libéralisme post-métaphysique

Santiago Mondejar Flores

Source: https://posmodernia.com/la-justicia-sin-verdad-rawls-y-la...

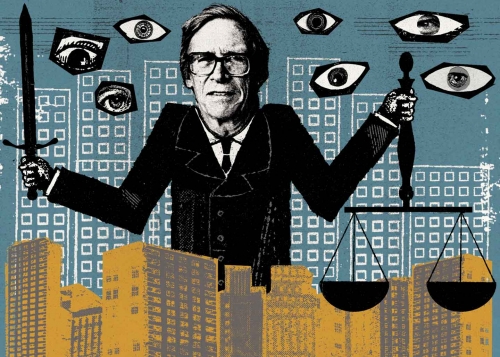

Alors que la théorie politique contemporaine célèbre avec un rituel académique l'œuvre de John Rawls comme l'aboutissement d'une réflexion libérale raisonnable et modérée, nous devons considérer cette jubilation pour ce qu'elle est à bien des égards: la cristallisation philosophique d'une époque moralement affaiblie, d'une civilisation qui a remplacé la recherche du bien par la gestion prudente des préférences, la vérité par le consensus, la dignité par la neutralité (MacIntyre, 1981 ; Taylor, 1989).

Rawls fait sans aucun doute preuve d'une grande et brillante technique, mais il adopte également une attitude épistémologique et morale qui renvoie à ce que l'on pourrait appeler l'hypostase de la justice: la transformation de la justice en un fétiche, qui n'est pas très différent du fétiche libéral de la liberté absolue, promu dans d'autres contextes comme la sphère inviolable de l'individu et la transaction rationnelle sans poids moral ultime (Deneen, 2018). C'est cette hypostase que nous devons soumettre à la critique, car il ne s'agit pas d'une erreur mineure, mais d'un renoncement profond à une dimension incontournable de la vie morale humaine.

Le projet rawlsien, tel qu'il se déploie dans A Theory of Justice et ses développements ultérieurs, repose sur une décision méthodologique qui est en même temps une déclaration de foi: la justice n'a pas besoin d'être ancrée dans une conception substantive du bien, il suffit qu'elle soit acceptable pour des agents rationnels placés dans des conditions idéales d'impartialité (Rawls, 1971).

Le projet rawlsien, tel qu'il se déploie dans A Theory of Justice et ses développements ultérieurs, repose sur une décision méthodologique qui est en même temps une déclaration de foi: la justice n'a pas besoin d'être ancrée dans une conception substantive du bien, il suffit qu'elle soit acceptable pour des agents rationnels placés dans des conditions idéales d'impartialité (Rawls, 1971).

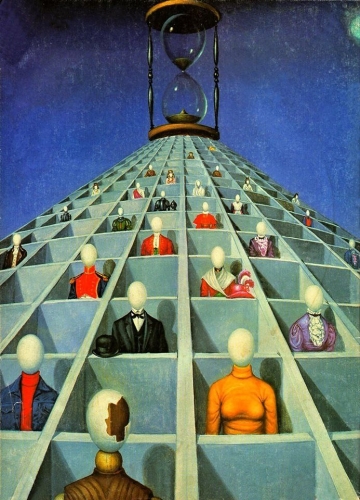

La célèbre « position originelle » et son voile d'ignorance ne sont donc pas des outils heuristiques neutres permettant de découvrir une vérité morale; ils constituent un artifice conceptuel conçu pour balayer sous le tapis toute question gênante sur ce qui constitue une bonne vie, une nature humaine orientée vers le bien ou une hiérarchie de valeurs qui transcende le consensus contingent d'une société libérale avancée (Sandel, 1982).

Chez Rawls, la justice se légitime par son acceptabilité, et non par sa vérité. Et si la justice se définit par son acceptabilité, et non par sa vérité, alors nous ne sommes plus face à une éthique, mais à une technique de stabilisation sociale (Williams, 1985).

Cette neutralité axiologique — que Rawls présente comme une vertu — est, du point de vue d'une réflexion morale plus exigeante, un symptôme d'épuisement philosophique. Car renoncer à une conception substantive du bien n'équivaut pas à une ouverture pluraliste compréhensive, mais à un silence délibéré sur les tensions morales les plus profondes (Taylor, 1992). La tradition classique concevait la justice comme une vertu orientée vers la réalisation de possibilités humaines objectivement valables.

Pour Aristote, la justice et le bien commun étaient intrinsèquement liés; pour Kant, la moralité — y compris la justice — repose sur des impératifs catégoriques qui ne peuvent dépendre d'accords contingents. Rawls, en faisant abstraction de ces fondements, confie la force normative de la justice au consensus entre agents rationnels. Mais le consensus n'est pas la vérité, et l'acceptabilité n'est pas la correction morale (MacIntyre, 1988). L'universalisme que proclame Rawls est un universalisme formel, un vide qui peut accueillir des conceptions incompatibles du bien à condition qu'elles s'ajustent à ses conditions procédurales.

La position originelle, conçue comme l'appareil justificatif des principes de justice, révèle clairement cette renonciation. Sous le voile de l'ignorance, les agents ne savent rien de leur personne concrète: ils ne connaissent pas leur talent, leur statut social, leurs priorités vitales. Cette abstraction extrême élimine du jugement moral tous les facteurs qui font de la vie humaine un événement moralement significatif (Sandel, 1982).

Il n'y a pas de passions, pas d'histoire, pas de conflit tragique entre le devoir et le désir. Il n'y a qu'une rationalité calculatrice qui tente d'équilibrer les attentes dans des conditions artificielles. Dans ce panorama, la justice ne répond plus à une urgence morale — comme elle répondrait à la fragilité, à la vulnérabilité, à l'inégalité réelle des vies incarnées — mais à une prudence rationnelle qui cherche à atténuer les risques (Walzer, 1983). Ainsi conçue, la justice devient un contrat destiné à protéger ses propres intérêts potentiels, et non une exigence morale qui transforme la vie des sujets.

Le caractère appauvri de cette conception apparaît de manière paradoxale si on la compare à l'élaboration contemporaine de la liberté comme totémisme. Dans l'analyse culturelle de notre époque, la liberté absolue — la revendication de l'autodétermination sans sanction morale ou sociale — a été élevée au rang de mythe qui fonctionne comme un placebo face à la désorientation morale de la modernité tardive (Taylor, 2007).

Cette liberté sans ancrage dans une compréhension du bien devient une illusion, un masque qui cache le vide de notre orientation éthique. De manière analogue, chez Rawls, la justice devient une idolâtrie: une structure formelle technocratique vénérée pour sa neutralité, même si, au fond, elle ne fait qu'administrer des préférences sans soutenir aucune vie morale au-delà de la simple coexistence pacifique (Mouffe, 2005).

Si ce diagnostic culturel peut être identifié comme le mal de notre époque – une foi dans la liberté comme absolu, dans l'économie comme critère ultime de sens, dans la transaction comme modèle d'interaction humaine –, alors Rawls n'en est pas l'antidote, mais sa synthèse la plus raffinée. Sa théorie ne sauve pas la moralité de l'indifférence postmoderne, mais l'intègre dans un schéma de légitimation rationnelle (Deneen, 2018).

La neutralité axiologique, célébrée comme le respect de la pluralité, est, d'un autre point de vue, le même renoncement qui se répand aujourd'hui sous la forme de célébrations culturelles du choix personnel: la suspension des jugements sur le bien au profit du respect procédural des décisions subjectives (Taylor, 1992).

L'égalitarisme de Rawls ne sauve donc pas la justice de cette renonciation; il la reconfigure simplement. La priorité des principes de justice n'est pas de nier les inégalités en elles-mêmes, mais de s'assurer que les inégalités sont acceptables selon des critères procéduraux (Rawls, 1971). Ce résultat est-il préférable à une inégalité arbitraire ? Peut-être. Mais moralement, la question de savoir pourquoi nous devrions le préférer implique de faire appel à une conception du bien humain que Rawls a exclue de sa théorie. La justice rawlsienne devient ainsi une justice fonctionnelle: elle sert à administrer des sociétés complexes, mais ne donne aucune indication sur les vies qui méritent d'être vécues ni sur les raisons pour lesquelles certains biens ont plus de valeur que d'autres (Walzer, 1983).

Cette désactivation n'est pas un accident marginal, mais est inhérente au projet de neutralité post-métaphysique que Rawls assume dans Political Liberalism (Rawls, 1993). Là, l'idée que la société doit être légitime pour les citoyens porteurs de doctrines compréhensives diverses semble, à première vue, être une défense contre la tyrannie morale.

Cette désactivation n'est pas un accident marginal, mais est inhérente au projet de neutralité post-métaphysique que Rawls assume dans Political Liberalism (Rawls, 1993). Là, l'idée que la société doit être légitime pour les citoyens porteurs de doctrines compréhensives diverses semble, à première vue, être une défense contre la tyrannie morale.

Cependant, une telle neutralité n'est pas une suspension de la moralité, mais une consécration tacite d'une morale libérale particulière, historiquement située et rarement soumise à un examen critique (Sandel, 1998). L'exigence critique est suspendue sur l'autel de l'acceptabilité et de la stabilité sociale.

Cette suspension ne reste pas confinée au plan théorique et n'est pas politiquement inoffensive. Lorsque la légitimité de l'ordre politique repose exclusivement sur la correction procédurale et non sur une conception substantive — bien que contestée — du bien commun, l'autorité morale des institutions s'affaiblit progressivement (Williams, 2005).

Là où la justice ne peut plus faire appel à des vérités normatives fortes, le pouvoir recourt à la légalité formelle, à l'efficacité administrative et à l'expertise technique pour maintenir l'obéissance. Ce déplacement n'est pas accidentel, mais structurel.

Une société qui a renoncé à délibérer publiquement sur les fins de la vie en commun n'élimine pas le conflit moral, mais le réintroduit sous la forme d'une gestion technocratique, d'une réglementation intensive ou d'une décision exceptionnelle (Mouffe, 2005 ; Schmitt, 1922/2005).

En ce sens, le libéralisme rawlsien ne fonctionne pas comme un rempart contre l'autoritarisme, mais comme l'un des cadres qui affaiblissent les défenses morales contre celui-ci. En réduisant la politique à la bonne application de procédures par des institutions supposées impartiales, il déplace la légitimité de l'orientation vers le bien commun vers la conformité à des règles abstraites (Williams, 1985).

Lorsque ces procédures cessent de générer la loyauté civique – en raison d'inégalités persistantes, de crises sécuritaires ou de fragmentation culturelle –, le procéduralisme manque de ressources internes pour se renouveler. Le vide normatif laissé par la neutralité est comblé par des formes de pouvoir qui promettent l'ordre, la décision et l'efficacité là où le libéralisme ne peut offrir que des garanties formelles (Deneen, 2018).

Les expressions contemporaines de l'illibéralisme et de l'autoritarisme démocratique formellement irréprochable ne doivent pas être comprises comme de simples régressions pré-libérales, mais comme des réponses symptomatiques à l'appauvrissement moral de l'ordre libéral.

Là où la justice a été réduite à une technique de stabilisation et la liberté à un choix sans orientation, la revendication de sens revient sous des formes plus brutales: décision sans délibération, autorité sans légitimité morale partagée, ordre sans justice substantive (Mouffe, 2018). La coercition apparaît alors comme un substitut à la persuasion morale que le libéralisme neutre lui-même a désactivée.

Bibliographie

Deneen, P. J. (2018). Why liberalism failed. Yale University Press.

MacIntyre, A. (1981). After virtue: A study in moral theory. University of Notre Dame Press.

MacIntyre, A. (1988). Whose justice? Which rationality? University of Notre Dame Press.

Mouffe, C. (2005). On the political. Routledge.

Mouffe, C. (2018). For a left populism. Verso.

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.

Rawls, J. (1993). Political liberalism. Columbia University Press.

Sandel, M. J. (1982). Liberalism and the limits of justice. Cambridge University Press.

Sandel, M. J. (1998). Liberalism and the limits of justice (2nd ed.). Cambridge University Press.

Schmitt, C. (2005). Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty (G. Schwab, Trans.). University of Chicago Press. (Original work published 1922)

Taylor, C. (1989). Sources of the self: The making of the modern identity. Harvard University Press.

Taylor, C. (1992). The ethics of authenticity. Harvard University Press.

Taylor, C. (2007). A secular age. Harvard University Press.

Walzer, M. (1983). Spheres of justice: A defense of pluralism and equality. Basic Books.

Williams, B. (1985). Ethics and the limits of philosophy. Harvard University Press.

Williams, B. (2005). In the beginning was the deed: Realism and moralism in political argument. Princeton University Press.

15:24 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john rawls, justice, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ésotérisme, néo-athéisme et Epstein

Ésotérisme, néo-athéisme et Epstein

par Bruna Frascolla

Source: https://telegra.ph/Esoterismo-neoateismo-ed-Epstein-02-19

Les documents Epstein ont révélé l'implication de figures de proue du néo-athéisme auprès du pédophile. Le néo-athéisme étant lié au sionisme, la relation entre Jeffrey Epstein, juif pratiquant, et le néo-athéisme ne peut se limiter à un soutien utilitaire visant exclusivement les découvertes scientifiques. Examinons les figures de proue du néo-athéisme.

Le néo-athéisme, en tant que mouvement organisé et phénomène Internet, a émergé dans les années 2000. Il s'adressait à un public jeune, intéressé par la science et, en effet, il est difficile de trouver un vulgarisateur scientifique qui ne soit pas au moins agnostique. Cette catégorie, telle que nous la connaissons aujourd'hui – le vulgarisateur scientifique expert en médias – a probablement eu son premier représentant en la personne de Carl Sagan (1934-1996) (photo), un scientifique médiocre à la recherche d'OVNI qui avait un accès privilégié aux médias et se présentait comme une sorte d'incarnation de la rationalité, ce qui implique d'être un athée scientiste qui explique la religion comme une simple conséquence de l'ignorance et des peurs humaines. Cependant, ce grand prêtre de la rationalité s'est enthousiasmé pour le projet de la NASA visant à enseigner l'anglais aux dauphins sous l'influence du LSD et a même fondé l'« Ordre du Dauphin », une société secrète composée de scientifiques intéressés par les extraterrestres. Au lieu d'être un athée agressif (il convient de rappeler qu'il était américain et que les États-Unis ont des préjugés à l'égard des athées), Sagan a adopté une philosophie spinozienne et a cité Einstein. Il n'était donc qu'un athée juif parmi d'autres.

Le néo-athéisme, en tant que mouvement organisé et phénomène Internet, a émergé dans les années 2000. Il s'adressait à un public jeune, intéressé par la science et, en effet, il est difficile de trouver un vulgarisateur scientifique qui ne soit pas au moins agnostique. Cette catégorie, telle que nous la connaissons aujourd'hui – le vulgarisateur scientifique expert en médias – a probablement eu son premier représentant en la personne de Carl Sagan (1934-1996) (photo), un scientifique médiocre à la recherche d'OVNI qui avait un accès privilégié aux médias et se présentait comme une sorte d'incarnation de la rationalité, ce qui implique d'être un athée scientiste qui explique la religion comme une simple conséquence de l'ignorance et des peurs humaines. Cependant, ce grand prêtre de la rationalité s'est enthousiasmé pour le projet de la NASA visant à enseigner l'anglais aux dauphins sous l'influence du LSD et a même fondé l'« Ordre du Dauphin », une société secrète composée de scientifiques intéressés par les extraterrestres. Au lieu d'être un athée agressif (il convient de rappeler qu'il était américain et que les États-Unis ont des préjugés à l'égard des athées), Sagan a adopté une philosophie spinozienne et a cité Einstein. Il n'était donc qu'un athée juif parmi d'autres.

Les personnages principaux

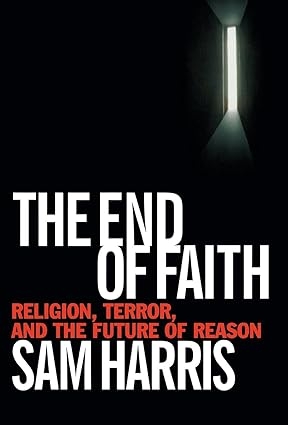

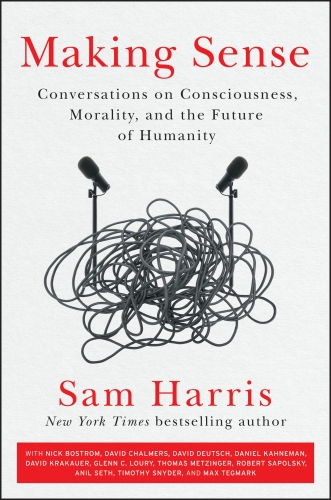

Les étapes historiques du néo-athéisme sont éditoriales. En 2004, le jeune journaliste californien Sam Harris (né en 1967) a publié The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, une diatribe contre la « religion organisée » comme cause de tous les maux. Le livre fut un best-seller, un résultat impressionnant compte tenu du fait qu'il s'agissait des États-Unis, mais explicable par le traumatisme récent de l'attaque des tours jumelles. Selon l'argumentation du pionnier, le simple fait d'être religieux suffit pour commettre des attentats terroristes. En ce qui concerne son parcours religieux, Sam Harris est le fils d'un père quaker et d'une mère juive, ce qui fait de lui un juif selon la Halacha.

Il convient de noter que Sam Harris n'est pas un athée compatible avec le rationalisme typique des vulgarisateurs scientifiques, car il est adepte de l'ésotérisme, s'est ouvert à la « spiritualité » grâce aux drogues et s'est même rendu au Tibet pour étudier la méditation avec le Dalaï Lama. Peut-être que le problème de Harris réside exclusivement dans la « religion organisée », c'est-à-dire la religion avec des institutions et des doctrines solides, plutôt que dans les religions désorganisées qui vénèrent des gourous ésotériques. En 2009, après avoir atteint la célébrité, sa recherche de la moralité scientifique lui a valu un doctorat en neurosciences (pas en philosophie : en neurosciences !), mais il n'a pas poursuivi de carrière universitaire.

Il convient de noter que Sam Harris n'est pas un athée compatible avec le rationalisme typique des vulgarisateurs scientifiques, car il est adepte de l'ésotérisme, s'est ouvert à la « spiritualité » grâce aux drogues et s'est même rendu au Tibet pour étudier la méditation avec le Dalaï Lama. Peut-être que le problème de Harris réside exclusivement dans la « religion organisée », c'est-à-dire la religion avec des institutions et des doctrines solides, plutôt que dans les religions désorganisées qui vénèrent des gourous ésotériques. En 2009, après avoir atteint la célébrité, sa recherche de la moralité scientifique lui a valu un doctorat en neurosciences (pas en philosophie : en neurosciences !), mais il n'a pas poursuivi de carrière universitaire.

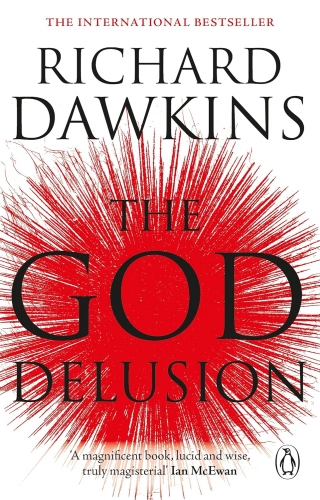

Le deuxième nom important dans la chronologie est celui de l'Anglais Richard Dawkins (né en 1949), professeur à Oxford, qui mène une vie indépendante de l'activisme athée. Dawkins incarne au mieux l'idéal du néo-athée : c'est un véritable scientifique avec une œuvre reconnue, il présente le darwinisme comme la preuve que la science contredit la religion (qu'il considère tacitement comme synonyme de créationnisme), il est athée depuis son adolescence et considère toutes les personnes religieuses comme des fanatiques.

Après le succès éditorial de Sam Harris, l'éditeur a accepté sa vieille proposition d'écrire un livre contre la religion. En 2006, The God Delusion trouve éditeur, un livre radical selon lequel quiconque croit en Dieu est littéralement délirant. Quant à ses origines, Dawkins est né au Kenya britannique, fils de parents anglicans. C'est lui qui a lancé la mode de se définir comme « culturellement chrétien » ou « culturellement anglican » (Pinker se définit comme « culturellement juif ») – et puis on se demande comment un scientifique super-scientifique peut être culturellement délirant.

Après le succès éditorial de Sam Harris, l'éditeur a accepté sa vieille proposition d'écrire un livre contre la religion. En 2006, The God Delusion trouve éditeur, un livre radical selon lequel quiconque croit en Dieu est littéralement délirant. Quant à ses origines, Dawkins est né au Kenya britannique, fils de parents anglicans. C'est lui qui a lancé la mode de se définir comme « culturellement chrétien » ou « culturellement anglican » (Pinker se définit comme « culturellement juif ») – et puis on se demande comment un scientifique super-scientifique peut être culturellement délirant.

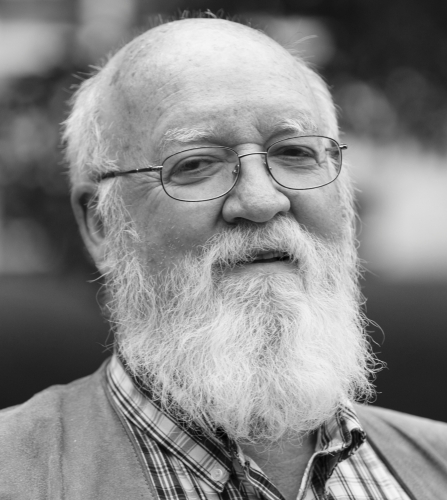

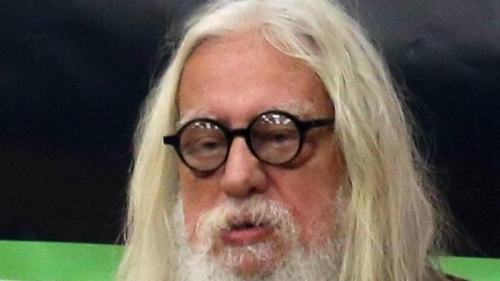

Le philosophe américain Daniel Dennett (1942-2024) est le personnage le plus intéressant quand on examine ses origines. Son père était titulaire d'un doctorat en études islamiques et il a passé son enfance au Liban parce que son père y travaillait pour l'OSS (un précurseur de la CIA). Le nom complet de Daniel Dennett était Daniel Clement Dennett III, et son père était Daniel Clement Dennett Jr. Il a écrit trois livres importants en rapport avec notre sujet: Consciousness Explained (1991), dans lequel il propose une explication matérialiste de l'esprit ou de l'âme (toute conscience et toute pensée coïncideraient avec l'activité cérébrale) ; Darwin’s Dangerous Idea (1995), qui fonde la moralité sur le darwinisme (en accord avec la thèse de Harris) ; et, pendant le phénomène du néo-athéisme, il a publié Breaking the Spell (2006), dans lequel il tente de trouver des explications évolutionnistes à l'existence de la religion.

Dans ce livre, au lieu de se définir comme athée, il se déclare « bright » et encourage un mouvement appelé The Brights, composé de « naturalistes philosophiques ». Cela inclurait à la fois des athées radicaux comme Dawkins et des personnalités nuancées comme Einstein (Daniel Dennett, photo, ci-contre).

Dans ce livre, au lieu de se définir comme athée, il se déclare « bright » et encourage un mouvement appelé The Brights, composé de « naturalistes philosophiques ». Cela inclurait à la fois des athées radicaux comme Dawkins et des personnalités nuancées comme Einstein (Daniel Dennett, photo, ci-contre).

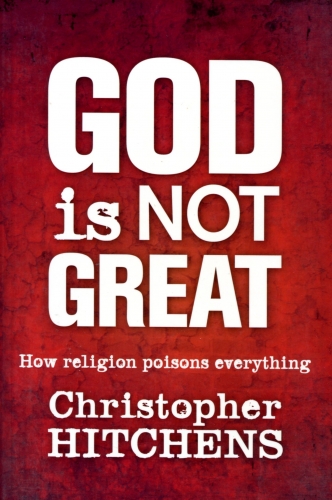

Enfin, il y a le journaliste anglais Christopher Hitchens (1949-2011). Il a suivi un parcours libéral de gauche pendant la majeure partie de sa vie, avec une parenthèse au sein du Parti travailliste et du trotskisme. Il était ami avec d'importantes figures de l'antisionisme tels qu'Edward Said, Israel Shahak et Noam Chomsky. Cependant, son parcours change en 2001, lorsqu'il soutient l'invasion de l'Irak, encouragé par l'attaque des tours jumelles. En 2007, en pleine vague de néo-athéisme, il publie God is Not Great, dans lequel il rejette la phrase arabe « Allahu Akbar ». Quant à ses origines, il a été élevé dans la religion chrétienne et ce n'est qu'à l'âge de 38 ans qu'il a découvert que sa mère était d'origine juive, après quoi il a commencé à s'identifier comme juif. Selon la nécrologie publiée par le magazine identitaire juif Tablet Mag, Hitchens considérait l'athéisme comme un remède juif pour éviter le totalitarisme. Dans le même article, nous apprenons que sa mère était une fanatique du New Age qui s'est suicidée avec son amant, un ancien pasteur qui l'avait conduite vers la secte d'un gourou indien. Loin de rejeter la folie comme un bon athée rationaliste, Hitchens considérait l'adhésion de sa mère à cette mode comme une caractéristique dialectique du judaïsme.

Considérations

Une chose qui m'a toujours frappé dans le néo-athéisme, c'est l'invraisemblance de sa thèse principale: que toutes les personnes religieuses sont ignorantes, et que seuls les athées sont scientifiques et intelligents. L'athéisme était très rare avant le siècle dernier, et le seul grand scientifique dont nous sachions qu'il était sans équivoque athée est Darwin. Le fait que cette idée se soit répandue dans le pays d'Isaac Newton est encore plus absurde, car ce génie scientifique, en plus d'être un exégète biblique obstiné enclin au mysticisme, était aussi une sorte de proto-créationniste, qui croyait en un Créateur expert en mathématiques et qui a inspiré les Boyle Lectures. Il ne serait pas exagéré d'affirmer que le néo-athéisme visait à combattre le fantôme de Newton afin de séparer le christianisme de la science, en faisant croire aux gens que si l'on est chrétien, on est stupide. Si l'on est juif, cependant, il existe de nombreuses preuves scientifiques que le QI est lié à la race – preuves fournies, entre autres, par James Watson, prix Nobel et énième scientifique à apparaître dans les Epstein Files.

Eh bien, en regardant ces courtes biographies, je constate que seul l'un des « quatre cavaliers » correspond à l'image de l'athée sans équivoque qui méprise tout ce qui n'est pas un miroir. L'initiateur de cette tendance, Sam Harris, est un ésotériste qui croit que la science peut remplacer la religion en fournissant un guide moral scientifiquement correct. Il pourrait être considéré comme un spinoziste, un type qui croit que Dieu est la même chose que la nature. Hitchens considérait l'athéisme comme une vertu juive, son athéisme est donc lié à cette religion ethnique. Celui qui se rapproche le plus du radicalisme du gentil Dawkins est le tout aussi gentil Dennett. Tous deux partagent une agressivité darwinienne qui ne semble pas ouverte à la déification de la nature, que Darwin décrit comme un monde réel où règne la loi du plus fort. Cependant, Dennett suit l'aspect moins médiatisé de Darwin, qui considère la solidarité sociale comme un mécanisme évolutif de l'espèce : alors que Dawkins fragmente les individus pour parler d'un gène égoïste, Dennett préfère prêter attention à la sélection des collectivités altruistes. De plus, au lieu de se positionner simplement comme athée, il a préféré rejoindre un mouvement de brillants « naturalistes » autoproclamés. À l'exception de Dawkins, tous indiquent une zone ambiguë entre athéisme et déisme, ouvrant la voie à toute charlatanerie de type New Age dans laquelle on peut insérer des chiffres et affirmer qu'il s'agit de science. Rien de très différent de Sagan qui s'émerveille devant les dauphins sous l'effet du LSD.

Or, la divinisation de la nature expliquerait également la vénération d'un juif religieux comme Epstein pour les mécanismes de la sélection naturelle. Il est courant de souligner la relation entre le calvinisme et le darwinisme en raison du concept de prédestination. Cependant, un déisme spinoziste et matérialiste conduirait à une divinisation du mécanisme même de la sélection naturelle.

Une question qui est un éléphant dans la pièce est le sionisme. D'un point de vue rationnel, le sionisme devrait être rejeté par les athées qui détestent la « religion organisée », car Israël est un État religieux fondé sur une promesse faite par Dieu à Abraham.

Cependant, les trois néo-athées ont pour habitude de se concentrer sur l'islam : c'est comme si Israël était un État laïc et que le conflit existait uniquement parce que les musulmans sont fanatiques, et non parce que leurs biens (ainsi que ceux des chrétiens) ont été volés. Dennett ne semble pas avoir commenté le sujet, mais il n'était pas très versé dans les médias. Hitchens, bien qu'il se définisse comme antisioniste et argumente sur la base du libéralisme, soutenait en pratique l'État d'Israël car il appuyait avec enthousiasme l'invasion de l'Irak. Les Juifs sont représentés comme des êtres rationnels et éclairés (même si le fanatisme religieux juif n'est pas absent en Israël) ; seuls les Palestiniens sont des personnes religieuses, obscurantistes et pleines de haine.

Et puisque Epstein nous a amenés à ce point, il convient de rappeler une fois de plus que deux des personnalités mentionnées se trouvaient à bord du Lolita Express d'Epstein (Dawkins et Dennett) et que Sam Harris a reçu des fonds d'Epstein pour son ONG d'athées qui se considèrent comme géniaux (Edge Foundation, ou Edge.Org).

Et puisque Epstein nous a amenés à ce point, il convient de rappeler une fois de plus que deux des personnalités mentionnées se trouvaient à bord du Lolita Express d'Epstein (Dawkins et Dennett) et que Sam Harris a reçu des fonds d'Epstein pour son ONG d'athées qui se considèrent comme géniaux (Edge Foundation, ou Edge.Org).

Nous avons également discuté des convictions d'Epstein dans un article précédent, et ici réapparaît le matérialisme psychique, qui fait de l'âme une chose matérielle située dans le cerveau, même si nous ne pouvons pas la voir. Dennett fournit les bases philosophiques de cette conviction. En ce qui concerne les correspondances avec la Renaissance, l'idée darwinienne d'une moralité inhérente à la nature trouve un précédent dans De rerum natura, car ce ne sont pas seulement les corps biologiques qui sont composés selon un ordre, mais aussi les corps sociopolitiques, qui se constituent spontanément et se désintègrent lorsqu'ils souffrent d'un désordre interne.

Un autre sujet intrigant que nous n'avons pas encore abordé (car je suis encore en train de me mettre à jour) est la tentative, pendant la Renaissance, de dépasser la division du christianisme occidental par une nouvelle religion fondée sur les révélations d'Hermès Trismégiste. Les hermétistes croyaient que Moïse, Pythagore et Platon s'étaient rendus en Égypte pour apprendre toute leur sagesse de ce personnage, Hermès. De cette manière, le christianisme aurait pu revenir à ses véritables racines avec le judaïsme, car Hermès était le maître de Moïse. C'est de là que proviennent l'hermétisme, la kabbale chrétienne et le début du mouvement occultiste.

Enfin, une question demeure : si l'occultisme ne professe pas publiquement tout ce en quoi il croit, est-il possible que l'athéisme militant soit la couche exotérique d'une religion hermétique ? Se pourrait-il qu'avec l'essor du scientisme, le surnaturel (ou pré-naturel) ait été privatisé pour de petits cercles d'initiés qui fréquentent d'étranges fêtes dans des temples situés sur des îles privées, tandis que toutes les institutions affirment que rien de surnaturel n'existe ?

14:52 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ésotérisme, athéisme, néo-athéisme, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 26 février 2026

Le "Board of Peace" de Trump. Que faut-il en penser?

Le "Board of Peace" de Trump. Que faut-il en penser?

par Daniele Perra

Source : Daniele Perra & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/board-of-peace

Comme tout ce qui touche au « trumpisme », le « Board of Peace » semble voué à un échec (scientifiquement recherché) qui oscille entre le tragique et le ridicule. D'après les premières indiscrétions, la bande de Gaza serait divisée en cinq parties, chacune gérée par l'un des cinq pays qui ont actuellement accepté d'envoyer des troupes: le Kosovo, le Kazakhstan, l'Albanie, le Maroc et l'Indonésie. Ce sont tous des pays à majorité musulmane (ce qui, en théorie, devrait faciliter la coopération avec la population gazaouie). Cependant, aucun d'entre eux (à l'exception du Maroc et de l'Indonésie, mais dans une mesure limitée) n'a d'expérience dans la confrontation avec des groupes insurrectionnels armés. Au contraire, dans le cas de l'Albanie et du Kosovo (qui, entre autres, ne dispose même pas de véritables forces armées, étant un protectorat de l'OTAN), on peut ouvertement parler de soutien à des groupes terroristes. L'Albanie héberge le groupe terroriste iranien MeK ; le Kosovo est né de la lutte du groupe terroriste UCK, bien connu également pour le trafic de stupéfiants et d'êtres humains.

Il est donc peu probable qu'ils parviennent à convaincre le Hamas de déposer les armes.

Tout cela, bien sûr, au profit d'Israël qui se sentirait (à nouveau) autorisé à intervenir militairement (comme il le fait déjà, malgré le prétendu cessez-le-feu). Enfin, l'objectif fondamental ne semble pas du tout être la stabilisation, mais plutôt de créer le chaos dans le but précis de pousser les Palestiniens hors du territoire et de spéculer autant que possible. Dans ce sens, le rôle de plus en plus prépondérant du promoteur immobilier et gendre de Trump, Jared Kushner (fils de Charles Kushner, l'un des meilleurs «amis» de Netanyahu), dans les plans géopolitiques de la nouvelle administration Trump n'est pas surprenant. Après tout, ce rôle était déjà apparu avec force dans les dossiers Epstein.

14:23 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, donald trump, palestine, gaza, board of peace |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Iran est une petite Russie mais plus grande...

L'Iran est une petite Russie mais plus grande...

Cristi Pantelimon

Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005135564621

La relation entre les États-Unis et l’Iran comporte tous les ingrédients du vieux nœud gordien. L'actuel Alexandre le Grand des États-Unis, Trump, n’a pas, en revanche, l’option de la force face à ce nœud complexe.

L’Iran n’est pas seulement soutenu par la Chine, mais il est aussi le symbole de la résistance de l’Eurasie face à l’ingérence américaine, qui, après l’Afghanistan, s’est de plus en plus affaiblie dans la région. De plus, l’Iran est le symbole de la résistance de l’islam face à Israël, ce qui complique énormément la tâche de Trump.

D’un côté, Trump a besoin d’Israël pour faire pression sur le monde arabe ; de l’autre, il a besoin du monde arabe (y compris l’Iran) pour diminuer la pression du lobby israélien aux États-Unis (tel que le définissent John Mearsheimer et d'autres). Un Israël remis à sa place lui garantirait une retraite honorable du front moyen-oriental, afin d’essayer un retour ailleurs (au Japon, en Australie, au Groenland?).

D’un autre côté, un Iran dans le camp sino-russe ne convient pas à long terme aux plans américains visant à étouffer partiellement l’économie chinoise.

Tel est l'actuel nœud gordien !

Trump n’a aucune option gagnante.

L’interview de Tucker Carlson avec l’ambassadeur Mike Huckabee est une tentative de faire pression sur Israël, dans le sens de dévoiler les tendances hégémoniques israéliennes dans la région, qui, bien sûr, attendent la réponse des Arabes/musulmans. Mais la situation générale de la région ne suit plus la symbolique politique habituelle.

Les États-Unis vont frapper dans le vide, comme l’année dernière ; Israël frappera pleinement quand il le pourra ; et l’Iran restera dans la sphère d’influence de la Chine.

Le nœud gordien ne se dénouera pas, et l’Asie ne cédera pas cette fois.

12:50 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, iran, eurasie, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 24 février 2026

Coup de gueule numérique: l'interdiction des réseaux sociaux enferme la jeunesse dans une chambre d’écho de gauche

Merz soutient les projets d’interdiction

Coup de gueule numérique: l'interdiction des réseaux sociaux enferme la jeunesse dans une chambre d’écho de gauche

Source: https://derstatus.at/politik/digitaler-maulkorb-social-me...

Le couvre-feu numérique pour les jeunes arrive-t-il ? Alors qu’on parle officiellement de protection, la suspicion grandit car il ne s’agit nullement d'une prévention de la dépendance, mais d'un contrôle, d'un monopole de l’interprétation et d'une influence politique généralisée sur toute une génération. Et d’une surveillance potentielle de tous les citoyens comme “effet secondaire utile”.

Le gouvernement discute d’une interdiction graduelle

En Allemagne aussi, une interdiction progressive des médias sociaux pour les enfants et les jeunes est à l’étude. Le prétexte: prétendument “protéger les jeunes contre la dépendance, le stress psychique, la haine et la désinformation”. La SPD a présenté à la mi-février 2026 un document pour impulsion au projet. Le parti socialiste exige une interdiction totale pour les enfants de moins de 14 ans, avec un blocage technique d’accès par les plateformes, sous peine de sanctions allant jusqu’au blocage du réseau. Pour les 14-16 ans, une “version jeunesse” obligatoire doit être instaurée: sans recommandations algorithmiques, sans défilement infini ni systèmes de récompense, avec une vérification obligatoire de l'âge.

La CDU a discuté, lors de son congrès, la proposition du Land du Schleswig-Holstein. Celle-ci prévoit un âge minimum légal de 16 ans pour les plateformes ouvertes telles qu’Instagram, TikTok ou Facebook, avec vérification obligatoire de l'âge. Il existe un large soutien pour cette proposition, mais certains prônent une régulation plutôt qu’une interdiction totale. Le chancelier Friedrich Merz a exprimé dans le podcast “Machtwechsel” “beaucoup de sympathie” pour les deux propositions. Il a souligné que beaucoup de jeunes adolescents de 14 ans sont en ligne jusqu’à cinq heures par jour. Cela nuirait, selon lui, à la socialisation, à la concentration et au développement de la personnalité. Lui aussi avance la “protection des enfants” pour se justifier par un motif louable.

Imposer une chambre d’écho: tel est le calcul politique

Le danger réside dans le fait que de nombreux citoyens pourraient percevoir cette initiative comme une “bonne” mesure visant la protection de l’enfance. En Autriche, où une mesure similaire est envisagée, le système produit facilement des sondages suggérant qu'une majorité de citoyens soutient le projet. Mais, du point de vue populiste et patriotique, il ne faut en aucun cas approuver tout cela sans émettre de critique. Même à des fins électorales. Car, depuis la campagne pour les élections européennes, l’idée qu’il pourrait y avoir une stratégie politique derrière ce "beau projet" ne constitue plus une théorie du complot.

Lors de cette campagne électorale, l’AfD a particulièrement gagné des suffrages auprès des jeunes électeurs, et même l’opposition soulignait, entre autres choses, l’efficacité de leur offensive sur TikTok & Co. La capacité de l'AfD, malgré l'environnement parfois très à gauche dans lequel baignent les jeunes en subissant une propagande constante qui prône des idées “woke”, à atteindre les jeunes avec des contenus patriotiques et critiques du système s'avère particulièrement menaçante pour les élites au pouvoir. Sans internet, beaucoup de jeunes seraient enfermés dans une chambre d’écho de gauche, qui, dans le pire des cas, serait composée d'une famille aux idées de gauche, de camarades de classe campés à gauche et de professeurs militants de gauche.

Si on prive désormais les jeunes de la possibilité de s’informer en dehors des médias mainstream, on étouffe dans l’œuf leur contestation potentielle des narratifs dominants. Toute opposition à l'hégémonie en place de la part des jeunes serait rapidement reléguée au rang d'une simple rébellion juvénile fortuite. Que les médias sociaux puissent être une arme à double tranchant n’est rien de nouveau. Le danger qu'il y a à être exposé pendant de longues heures de loisirs improductifs et psychiquement destructeurs ne peut être nié. Mais ces médias sociaux restent aussi, pour l’instant, les seuls moyens pertinents pour transmettre aux jeunes des idées d’opposition sans qu'ils aient à subir le filtre méprisant du mainstream.

Briser la bulle d’échos de gauche

De plus, chacun doit être conscient qu’une vérification de l’âge donnerait aux gouvernants encore plus de pouvoir sur ce qui est écrit en ligne, puisqu’il faudrait déposer ses pièces d’identité. Et cela signifie, dans le pire des cas, que même les personnes de 80 ans devraient prouver qu’elles ont en réalité plus de 14 ans. Rappelons que des raids policiers ont déjà eu lieu à cause de memes inoffensifs en ligne, dans un réseau partiellement anonyme, ce qui constitue un nouveau levier pour faire fuir les personnes politiquement indésirables sur Internet.

Le fait que les revendications pour une telle interdiction s’intensifient presque simultanément dans tout l’Occident, surtout lorsque les élites perdent leur contrôle politique, doit faire retentir tous les signaux d'alarme. Cela ressemble à une synchronisation concertée pour nuire à l’opposition contre les élites souvent mondialistes et pour reprendre le pouvoir d’interprétation. Justement celles que l’on a commencé à perdre lors des récentes manifestations de “gilets jaunes” – ou des protestations contre la crise migratoire, le coronaturlutuvirus et la guerre en Ukraine.

+++ Suivez-nous sur Telegram : t.me/DerStatus & sur Twitter/X : @derStatus_at +++

13:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, allemagne, affaires européennes, réseaux sociaux, censure |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

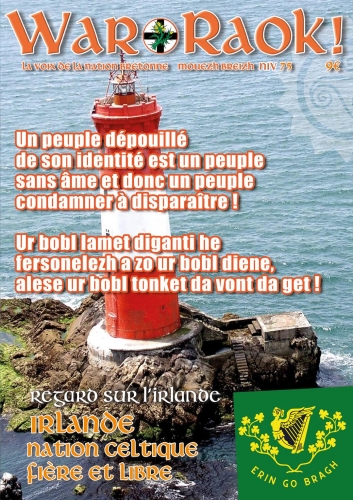

Parution du numéro 75 de War Raok

Parution du numéro 75 de War Raok

EDITORIAL

Bientôt une messe de requiem ?

Le titre va très certainement vous interpeller ? Oui, sans aucun doute. Maintenant voici la question que vous allez vous poser : qui peut bien être l’illustre personnage, l’illustre défunt méritant un tel hommage ? Un tel honneur au point de lui dédier une messe de requiem ! Illustre n’est peut-être pas le terme exact : voyou, malfrat, usurpateur, autocrate, violent serait plus adapté… Rassurez-vous notre filou est toujours parmi nous, toujours présent, toujours aussi nocif même s’il se trouve en phase terminale et que son pronostic vital est engagé. Il n’est pas question, et je dirais même que c’est hors de propos, de souhaiter la mort d’un malade en fin de vie. Laissons le mourir, s’éteindre lentement… mais aucune pitié, aucune compassion pour un être qui a tant fait souffrir mon peuple.

Un peu de patience pour la messe de requiem

Vous avez peut-être enfin reconnu notre mystérieux agonisant ? Eh oui, il s’agit bien de la république française et de ses bas-fonds, de son État, État malfaisant qui a privé et prive toujours le peuple breton de ses libertés fondamentales, mais également les peuples basque, corse, catalan, occitan, flamand… peuples qu’il n’a même pas la décence de reconnaître officiellement ! Une exception en Europe faut-il le souligner !

Héritier et fier de sa révolution bolchevique de 1789, (révolution honorée tant par la gauche que par la droite française soit dit en passant), cet État français a fait couler les larmes, le sang dans une logique à la fois impérialiste et totalitaire.

Ah elle est belle cette France des lumières, France patrie des Droits de l’homme et des libertés, de la démocratie, ou plutôt devrais-je dire de la démocratie raréfiée ! France qui ose constamment, sans aucune gêne, sans aucune pudeur s’arroger, s’approprier et clamer le célèbre principe « des peuples à disposer d’eux-mêmes » et le refuser aux peuples qu’elle maintient arbitrairement sous tutelle ! Peuples privés de toute existence légale et de vie nationale. La vision de la France reste une vision hégémonique, coloniale, une vision figée qui n’aspire qu’à la domination. La France a bâillonné la Bretagne, vieille nation souveraine pendant plus de dix siècles. Elle a effacé son histoire, piétiné sa culture, interdit sa nationalité, miné ses institutions, confisqué son identité... La France, mythe, fausse religion ne nous a apporté ni civilisation, ni progrès mais uniquement un total asservissement.

Aujourd’hui, elle est devenue la France des bougies ! Les lumières sont éteintes.

Ouvrir les pages de War Raok, c’est un peu comme « on arme un fusil » !

Cet éditorial est le premier de l’année 2026 et la revue, qui fête ses 26 années de parution, tient à rester fidèle à sa ligne politique, à la défense des libertés bretonnes, à l’autodétermination du peuple breton et se veut une véritable ligne de faille, une brèche dans la coque d’une Europe aujourd’hui malade et agonisante. En écartant systématiquement les imposteurs, aucune haine, aucun esprit de revanche, aucun propos violents, injurieux ou déplacés, mais des analyses, des articles pertinents et sérieux pour informer le lecteur et forger ainsi de futurs sympathisants, voire militants à la cause nationale bretonne. Il est malheureusement fort regrettable que certains continuent de refuser de faire face à la réalité, préférant la fuite, s’obstinant encore à jouer dans un bac à sable et se voilant la face. Ne pas ôter ce voile… c’est se mentir à soi-même.

Padrig MONTAUZIER, directeur de publication.

* * *

SOMMAIRE de WAR RAOK n°75

Buhezegezh vreizh, page 2

Éditorial, page 3

Buan ha Buan, page 4

Tribune libre

La Vallée des Saints : un rêve brisé, page 10

Politique

La gauche, la droite... la liberté, la démocratie !, page 12

L’impertinence de la démocratie parlementaire, page 13

Chroniques bretonnes

Aux origines de l'hermine, page 16

Hent an Dazont

Votre cahier de 4 pages en breton, page 19

Un regard sur l’Irlande, page 23-31

Mythologie, gaélique, culture, éducation,

immigration, nationalisme…

Tradition

Des célébrations de Samhain à Halloween, page 32

Histoire de Bretagne

L’Édit du Plessis-Macé, page 34

Nature

Le courlis cendré, page 36

Lip-e-bav

Recette végétarienne de la galette bretonne, page 37

Keleier ar Vro

La mémoire de l’abbé Marcel Blanchard attaquée, page 38

Bretagne sacrée

Le tombeau de Saint-Lénard, page 39.

12:59 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bretagne, irlande, pays celtiques, revue, terroirs, racines, régions |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Connaissiez-vous Mario Merlino?

Connaissiez-vous Mario Merlino?

par Georges Feltin-Tracol

Le 4 février 2026 à Rome décède à l’âge de 81 ans Mario Merlino. Inconnu en France, ce militant a su ouvrir des perspectives originales sinon durables en politique.

Né à Rome le 2 juin 1944, Mario Merlino grandit au sein d’une famille fasciste. Inscrit à l’université de la capitale italienne, il adhère très tôt au FUAN (Front universitaire d’action nationale), la branche étudiante du MSI (Mouvement social italien) qu’il intègre en 1962. Il adopte aussitôt la ligne d’opposition interne de Giorgio Almirante (1914 - 1988).

Contrairement aux clichés paresseux véhiculés par une presse en mal de sensations fortes, le MSI n’a jamais été une formation monolithique. Diverses sensibilités antagonistes le traversent dès sa fondation. Outre une tendance monarchiste qui tend vers la droite de la démocratie chrétienne, on recense selon les années la faction droitière d’Arturo Michelini (1909 - 1969), la tendance révolutionnaire de Giorgio Almirante, l’aile socialiste nationale du géographe et géopoliticien Ernesto Massi (1909 - 1997) et la faction nationaliste-révolutionnaire d’obédience évolienne de Pino Rauti (1926 - 2012). De 1954 à 1969, Michelini s’impose en homme fort du MSI. Son programme conservateur – libéral et atlantiste agace Merlino. Il quitte le MSI en 1965 et se rallie d’abord au Centre d’étude Ordre Nouveau de Pino Rauti. Puis, à la demande de son vieil ami Stefano Della Chiaie (1936 – 2019), il se tourne vers Avanguardia Nazionale (« Avant-garde nationale »).

À la fin de la décennie 1960, l’Italie entre dans une période d’agitation marquée par un regain d’activisme de la part des nationalistes et des gauchistes. Les heurts se multiplient dans toute la péninsule. Mario Merlino contribue par exemple à la « bataille de Valle Giulia » (photo), le 1er mars 1968, prémices des « Années de plomb ». Ce jour-là, les étudiants néo-fascistes et gauchistes font cause commune et affrontent les policiers. Si l’extrême gauche occupe dans la foulée la faculté des Lettres, le FUAN s’empare de la faculté de Droit. Fait intéressant, suite à cet événement, l’écrivain, poète et réalisateur communiste Pier Paolo Pasolini applaudit l’action de la police et dénigre en revanche les étudiants.

Mario Merlino se rend quelques semaines en Grèce alors dirigée par les colonels. Ce qu’il y observe ne l’enchante guère. La présence informelle, mais réelle, de la CIA le dérange; il ne peut pas approuver le maintien du capitalisme atlantiste aux portes du « Rideau de Fer » alors qu’il réclame un dialogue méditerranéen ainsi qu’une entente géopolitique avec les gouvernements nationalistes arabes.

La coopération soudaine, momentanée et inattendue entre néo-fascistes et gauchistes amène Mario Merlino à s’infiltrer dans le Cercle Bakounine riche en activistes anarchistes. En référence aux événements du 22 mars 1968 à Nanterre, il fonde en octobre 1969, à la suite du Cercle Bakounine, le Cercle du 22 mars où se rencontrent des néo-fascistes et des anarchistes. Ce cercle a une durée éphémère. Les autorités italiennes l’accusent bientôt de terrorisme après l’explosion de trois bombes à Rome en décembre 1969. Arrêté, il passe trois ans en détention préventive. En février 1979, la cour d’assises le condamne à quatre ans de prison pour « association subversive ». L’appel confirme cette condamnation. Mais cette dernière sentence est à son tour cassée en 1985. En 1987, la Cour suprême italienne acquitte définitivement Mario Merlino.

Traducteur de Robert Brasillach, auteur de pièces de théâtre inspirées par l’écrivain japonais Yukio Mishima, Mario Merlino enseigne l’histoire et la philosophie dans un lycée scientifique romain. Au cours de ces années effrénées, Mario Merlino conçoit une théorie politique paradoxale, voire oxymorique : l’anarcho-fascisme qu’il ne faut surtout pas confondre avec le national-anarchisme pensé et promu par le Britannique Troy Southgate, l’Allemand Peter Töpfer, le Néerlandais Tim Mudde et le Français Hans Cany.

Traducteur de Robert Brasillach, auteur de pièces de théâtre inspirées par l’écrivain japonais Yukio Mishima, Mario Merlino enseigne l’histoire et la philosophie dans un lycée scientifique romain. Au cours de ces années effrénées, Mario Merlino conçoit une théorie politique paradoxale, voire oxymorique : l’anarcho-fascisme qu’il ne faut surtout pas confondre avec le national-anarchisme pensé et promu par le Britannique Troy Southgate, l’Allemand Peter Töpfer, le Néerlandais Tim Mudde et le Français Hans Cany.

Ce rapprochement n’est cependant pas incongru pour la scène politique italienne où œuvre le « transformisme » politico-parlementaire. Le plus éclatant demeure les manœuvres du président de la région autonome de Sicile, Silvio Milazzo (1903 – 1982). Soucieux d’accéder à cette fonction, l’élu démocrate-chrétien négocie avec les responsables régionaux du MSI et du PCI. Le 30 octobre 1958, il obtient ce poste grâce à leurs voix. Ce choix commun suscite l’indignation des démocrates-chrétiens et de l’Église catholique. Elle a reçu l’approbation préalable de Palmiro Togliatti, secrétaire du PCI, de Giorgio Almirante et de Domenico Leccisi (1920 – 2008), fondateur du fugace et clandestin Parti démocratique fasciste (1945 – 1946), favorable à la démocratie organique.

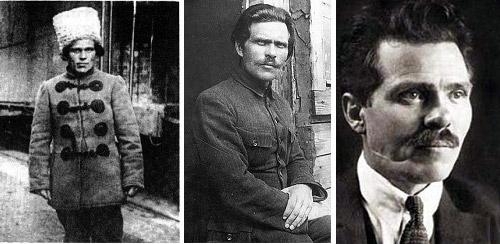

« Fanatisme de la liberté intégrale », l’anarchisme est une bien mauvaise appellation comme d’ailleurs son synonyme peu usité, l’acratie. Les préfixes privatifs a- et an- ne doivent toutefois pas effacer la réalité de l’archie (arkhê) et de la cratie (kratos), facteurs consubstantiels à la vie humaine en collectivité. Comment l’anarchisme qui postule l’absence d’État peut-il s’associer au fascisme qui fait de l’État la clé de voûte du cadre social ? Du point de vue fasciste, l’anarchisme serait plus proche du national-socialisme qui envisage, lui aussi, le dépérissement de l’État au profit de la communauté holiste de peuple ethnique malgré une bureaucratie nihiliste d’ampleur inégalée vers 1944 – 1945 sans oublier le caractère polycratique et charismatique du régime hitlérien. Mario Merlino estime que des précédents historiques démontrent la propension des anarchistes engagés à la discipline collective. Il fait référence à la Commune de Paris en 1871, à la révolte de Kronstadt en 1921, à l’épopée militaire de Nestor Makhno (1888 - 1934) (photos), chef de l’« Armée verte » (ou Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne) pendant la guerre civile russe ou à la « Colonne Durruti » de Buenaventura Durruti (1896 - 1936) en pleine Guerre d’Espagne. On pourrait aussi comprendre Pierre-Joseph Proudhon (1809 – 1865) et son fédéralisme mutualiste comme un corporatisme égalitaire à rebours des corporations hiérarchisées traditionnelles. En fait, la principale convergence entre le fascisme et l’anarchisme demeure certainement l’insistance accordée à l’action directe, ce qui ferait de Georges Sorel (1847 – 1922), l’auteur des Réflexions sur la violence en 1908, le penseur-modèle de l’anarcho-fascisme… La thèse est vraiment osée.

Plus prosaïquement, Mario Merlino cherchait à recruter de jeunes anarchistes virulents afin de les attirer vers un néo-fascisme révolutionnaire anti-bourgeois et ainsi mettre à bas un régime détestable et détesté, à savoir la République italienne élevée sur les ruines fumantes du Ventennio. L’anarcho-fascisme s’apparente à une autre agrégation politique anti-Système originaire des marges militantes: le phénomène « nazi-maoïste » autour de l’action et des écrits de l’éditeur dissident Franco Freda.

On retrouve des situations semblables dans la France des années 1970 quand les rédacteurs maoïstes de L’Humanité rouge, l’organe officiel du PCMLF (Parti communiste marxiste-léniniste de France), combattent les campagnes trotskystes anti-militaristes, approuvent le programme nucléaire français et soutiennent la réunification de l’Allemagne devenue neutraliste. En Allemagne, le KPD (Parti communiste allemand) adopte un tournant nationaliste en 1932 et s’ouvre à certains membres des SA (Sections d’assaut) déjà déçus par le renoncement implicite des objectifs socialistes du national-socialisme. Dans les dernières années de sa courte vie, le meneur de la contestation étudiante ouest-allemande, Rudi Dutschke (1940 - 1979), prend des positions nationales-neutralistes en faveur de la réunification allemande. D’abord exilé à Cuba pour cause d’activités révolutionnaires, Günter Maschke (1943 – 2022) retourne en Allemagne révolutionnaire-conservateur et va se consacrer à l’étude magistrale de l’œuvre de Carl Schmitt. Enfin, l’inventeur de l’ethno-différentialisme, Henning Eichberg (1942 - 2017), adhère sous l’impulsion de sa seconde épouse au Parti populaire socialiste danois (SF).

On retrouve des situations semblables dans la France des années 1970 quand les rédacteurs maoïstes de L’Humanité rouge, l’organe officiel du PCMLF (Parti communiste marxiste-léniniste de France), combattent les campagnes trotskystes anti-militaristes, approuvent le programme nucléaire français et soutiennent la réunification de l’Allemagne devenue neutraliste. En Allemagne, le KPD (Parti communiste allemand) adopte un tournant nationaliste en 1932 et s’ouvre à certains membres des SA (Sections d’assaut) déjà déçus par le renoncement implicite des objectifs socialistes du national-socialisme. Dans les dernières années de sa courte vie, le meneur de la contestation étudiante ouest-allemande, Rudi Dutschke (1940 - 1979), prend des positions nationales-neutralistes en faveur de la réunification allemande. D’abord exilé à Cuba pour cause d’activités révolutionnaires, Günter Maschke (1943 – 2022) retourne en Allemagne révolutionnaire-conservateur et va se consacrer à l’étude magistrale de l’œuvre de Carl Schmitt. Enfin, l’inventeur de l’ethno-différentialisme, Henning Eichberg (1942 - 2017), adhère sous l’impulsion de sa seconde épouse au Parti populaire socialiste danois (SF).

En 2014, Mario Merlino salue la révolte de l’Euromaïdan et les initiatives du Secteur Droit. Il enjoint néanmoins les Ukrainiens à rejeter toute influence de l’Union dite européenne. Plus que jamais, il réclame une Europe des peuples libérée de la tutelle des financiers et de la bureaucratie parasitaire. Sa pensée radicale ne l’empêche pas de s’exprimer devant les cénacles de l’Alliance nationale et de Forza Nuova (« Force nouvelle »). Mario Merlino restera très probablement dans l’histoire des idées comme le partisan de la complémentarité entre le fascisme et l’anarchisme, le précurseur d’une troisième voie anticonformiste, l’exceptionnel ordonnateur de l’alliance entre le Feu et la Glace.

GF-T

« Vigie d’un monde en ébullition », n° 182, mise en ligne le 19 février 2026 sur Radio Méridien Zéro.

12:39 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, mario merlino, italie, anarcho-fascisme, anarchisme, msi |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 21 février 2026

Lors d'une réunion informelle de l'UE à Larnaca, l'Irlande demande davantage d'efforts pour la remigration…

Lors d'une réunion informelle de l'UE à Larnaca, l'Irlande demande davantage d'efforts pour la remigration…

Peter Logghe

Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94

Vous n’en avez rien lu ni entendu dans nos médias mainstream flamands, l’intérêt était apparemment « modéré », comme il se doit. Mais lors d’un sommet informel de l’UE à Larnaca (Chypre), où tous les ministres de la Justice et de l’Intérieur des États membres de l’UE se sont réunis le 23 janvier pour discuter notamment de migration et de la lutte contre la migration illégale, le ministre irlandais Niall Collins a plaidé de manière argumentée pour une politique de retour plus forte et plus ferme, en d’autres termes, la remigration.

Niall Collins est ministre du parti de centre-droit Fianna Fáil, et en tant que membre du gouvernement irlandais, il est responsable du Droit international, des réformes juridiques et de la Justice en ce qui concerne la jeunesse. En Chypre, il a suscité l’émoi en plaidant «pour une politique durable de retour et de réintégration», toujours dans le plein respect des droits de l’homme. «Nous devons accélérer considérablement le rythme du retour», a déclaré Collins. Il ne s’agit pas seulement des étrangers ayant commis de graves crimes, mais aussi de ceux qui mettent en danger la sécurité du pays d’accueil.

L’Irlande dépense jusqu’à 10.000 euros par famille qui retourne

Cela ne se limite pas à de simples souhaits politiques: depuis l’automne 2025, Niall Collins a augmenté les primes pour le retour volontaire en Irlande. La petite île verte «encourage les demandeurs d’asile à retirer leur demande d’asile pendant le traitement de leur dossier, à quitter l’île et à retourner dans leur pays d’origine. En échange, une aide financière de 2500 euros par personne est proposée, jusqu’à 10.000 euros maximum pour une famille entière», rapporte InfoMigrants.

InfoMigrants est une filiale de France Médias Monde et de la chaîne publique allemande Deutsche Welle

InfoMigrants est une filiale de France Médias Monde et de la chaîne publique allemande Deutsche Welle

Pour les migrants qui sont en procédure d’appel (c’est-à-dire qui ont fait appel contre le rejet de leur demande d’asile par les autorités irlandaises) et qui retournent volontairement, les aides financières sont limitées à 1500 euros par personne et à 6000 euros maximum par famille. «Ce soutien est essentiel pour faciliter financièrement l’intégration dans le pays d’origine», explique le ministre Niall Collins. «Ainsi, nous pourrons certainement augmenter le nombre de remigrants».

Pourquoi nos médias mainstream restent-ils si silencieux à ce sujet? Ce n’est pas parce que de plus en plus d’États membres abandonnent progressivement l’«axiome des frontières ouvertes»? Ce n’est tout de même pas parce que le ministre irlandais plaide pour une politique de remigration...?

20:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, niall collins, fianna fail, irlande, europe, affaires européennes, union européenne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

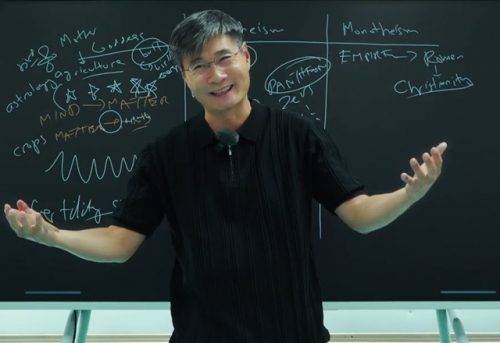

La Noomachie comme alchimie politique selon Evgueni Golovine

La Noomachie comme alchimie politique selon Evgueni Golovine

Martin Kovac

Bron: https://www.facebook.com/martin.kovac.3511

L'œuvre monumentale de Douguine, Noomachie (la Guerre des logos), n'est pas seulement une théorie des relations internationales, mais une tentative d'opérations magiques à l'échelle des civilisations. En y regardant de plus près, on constate que l'architecture de ce temple de la pensée est une systématisation des visions ésotériques de « l'Amiral » de l'underground soviétique, Evgueni Golovine.

La guerre qui précède l'histoire

Pour l'homme moderne, la guerre est un conflit pour les ressources, les territoires ou les sphères d'influence. Pour Alexandre Douguine, la véritable guerre ne se déroule pas sur le terrain, mais dans le Nous – dans l'Intellect. Le concept de Noomachie chez Douguine repose sur l'hypothèse qu'il n'existe pas une seule vérité ni un seul esprit humain. Il y a trois « Logos » inconciliables – trois façons de créer le monde – qui s'affrontent dans une lutte éternelle à la mort et à la vie.

L'histoire n'est pas un progrès linéaire de la barbarie aux Lumières, mais un drame cyclique où domine l'un de ces principes. Pour comprendre ce conflit métaphysique, il faut revenir aux idées du Cercle Južinskij (Youjinski).

Evgueni Golovine et Alexandre Douguine en 2003.

La figure centrale de ce groupe, auquel Alexandre Douguine a adhéré en 1980, était Evgueni Golovine (1938–2010). Poète, alchimiste et mystique, surnommé « l'Amiral » par ses disciples, il était le centre silencieux d'une tempête intellectuelle. C'est lui qui a apporté au cercle les idées de l'ésotérisme traditionnel, de l'alchimie et du mythe de l'Hyperborée – la patrie originelle de l'esprit du Nord. Pour Golovine, le monde n'était pas une «réalité objective», mais un texte ou une alchimie à retentir, qu'il faut lire ou briser correctement.

Trois Logos : Apollon, Cybèle et Dionysos

La Noomachie de Douguine repose sur une triade, qui est une application directe des leçons hermétiques de Golovine sur l'histoire de la philosophie:

- Logos d'Apollon (Père Céleste): lumière, verticalité, ordre, distance. C'est le monde des idées platoniciennes, où l'essentiel est en haut et la matière en bas n'est qu'une ombre. C'est le principe de « l'exclusion » – la vérité n'est qu'une.

- Logos de Cybèle (Grande Mère) : obscurité, horizontalité, matière, chair. C'est le monde du matérialisme, où « tout vient d'en bas ». L'homme n'est qu'un animal intelligent, l'esprit n'est qu'une chimie du cerveau. Cybèle gouverne par la masse, le marché et la technologie.

- Logos de Dionysos (Logos Obscur) : la clé se trouve ici. Dionysos est l'intermédiaire. Il n'est ni la lumière stérile d'Apollon, ni la boue de Cybèle. C'est le « soleil de minuit », un dieu qui meurt et ressuscite. C'est le principe du paradoxe.

Le diagnostic de la modernité chez Douguine est impitoyable: nous vivons à l'époque du Triomphe de Cybèle. La civilisation occidentale, le libéralisme, le capitalisme et le matérialisme scientifique sont des manifestations de la domination du Logos Noir de la Mère Terre. L'esprit a été englouti par la matière. La verticalité a été renversée et remplacée par l'horizontalité.

L'alchimie de l'eau noire: la clé de Golovine

L'originalité de la conception de Douguine – et l'endroit où elle correspond le plus avec celle de Golovine – réside dans la distinction entre « Ténébreux » et « Noir ». La plupart des penseurs occidentaux (y compris Nietzsche) avaient tendance à tout jeter dans un même sac, irraisonnable et ténébreux. Golovine enseignait cependant une fine distinction d'ordre alchimique. Il y a la Nigredo – le noir fécond, l'obscurité de la terre dont naît la vie (Dionysos). Et il y a l'Aqua Nigra – l'eau noire, liquide putréfié qui dissout les formes et mène à la destruction de l'esprit dans la boue de la matière. Golovine soutenait que la modernité n'était pas dionysiaque (comme certains romantiques le pensaient), mais une magie de l'Aqua Nigra. C'est un processus de décomposition, non d'extase. Douguine a emprunté cette idée pour purifier Dionysos. La Russie, dans son rôle géopolitique, ne doit pas être « l'empire de la lumière » (ce qui serait naïf), mais le porteur d'une force capable de descendre dans l'enfer de la modernité sans s'y dissoudre.

Reine des Neiges et Sujet Radical