Pedro Baños Bajo, coronel del Ejército de Tierra y Diplomado de Estado Mayor, es uno de los mayores especialistas en Geopolítica, Estrategia, Defensa, Seguridad, Terrorismo, Inteligencia y Relaciones Internacionales a nivel mundial; su situación militar de reserva es uno de esos lujos que España no debería permitirse. Ha sido jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo, en Estrasburgo y profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, perteneciente al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en Madrid. Durante la presidencia española de la Unión Europea fue miembro del equipo de la Dirección General de Política de Defensa, del Ministerio de Defensa. Estuvo al frente de la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad, de la Secretaría General de Política de Defensa, como Jefe del Área de Análisis Geopolítico. Fue asesor militar en el Parlamento Europeo. Ha cursado estudios en España, Alemania, Francia, Estados Unidos, Bélgica, Turquía, Reino Unido, Israel y China, y en la actualidad colabora con medios de comunicación e imparte conferencias en universidades y fundaciones -tanto en España como en el extranjero- sobre Estrategia, Geopolítica, Inteligencia, Terrorismo, Relaciones Internacionales, Defensa y Seguridad.

Recientemente ha publicado “Así se domina el mundo. Desvelando las claves del poder mundial”, que pronto verá en las librerías su sexta edición.

Ha escrito usted un libro interesantísimo; analiza usted desde los Estados y las organizaciones supranacionales hasta la mente del individuo. Es un mundo complejo. ¿Qué actores son los más importantes dentro de esta complejidad?

Yo sigo pensando que los Estados. Por encima de todo, los Estados. Se habla de los agentes no estatales, el terrorismo no estatal… pero los principales agentes son los Estados. Estamos hablando de que hay estados poderosísimos que, sin lugar a dudas, tienen una capacidad para ejercer su influencia de modo omnímodo, no sólo porque el Estado detente el monopolio de la violencia, sino porque estos Estados tienen una fuerza gigantesca.

Comenta en el libro que el Estado es un ser vivo. Por lo menos algunos de ellos… ¿Qué variables podemos tener para medir la vida real de un Estado?

Hay una serie de parámetros que miden, por ejemplo, el desarrollo social y el desarrollo industrial de un país. Como, por ejemplo, el consumo de ciertas materias primas, de ciertas sustancias, minerales... Por supuesto, hay otros parámetros para medir el desarrollo social, que pueden ser hasta cuantos teléfonos móviles tiene un país. Hay muchos parámetros que lo pueden medir. Y es verdad que son Estados vivos porque necesitan básicamente dos cosas; alimentarse y crecer. Que es, por un lado, mantener a la población, proveer todos los recursos para la supervivencia humana, y por otro lado, seguir manteniendo su desarrollo industrial, por lo tanto necesita consumir permanentemente, necesita alimentar su sangre, su industria, su sabia.

Y eso lo tienen que hacer todos los Estados.

España, se puede entrever dentro de su libro, que es un estado mariachi….

Sí, hay que pensar que aquí hay los típicos matoncillos de patio del colegio. Pero los líderes del patio del colegio son muy pocos, todos los demás hacemos la ola. Somos los seguidores, los adláteres de estos poderosos. Cada uno se ha alineado o se ha afiliado con un poderoso del patio y a nosotros nos ha tocado el bando de EE.UU. Pero también hay algunos países -como pasa con los niños del patio del colegio- que no quieren pertenecer a ningún grupo. Pero es muy peligroso, porque al final suelen ser los perjudicados.

Ciertamente, coronel; estamos hablando que hay estados independientes, pero son muy pocos y siempre están presionados para juntarse con uno u otro bando.

Así es.

¿Si España es un Estado mariachi, un Estado que va en coalición con su banda de malos, al tener la soberanía enajenada en muchos aspectos, ¿podríamos hablar de estados zombis?

Principalmente, son Estados que no pueden sustraerse al influjo de los poderosos. Más que zombis, yo los llamaría títeres. Porque muchas veces no actúan en su propio beneficio sino en beneficio del jefe. Es verdad que podríamos acusar a los gobiernos europeos de seguir, algunas veces en exceso, las directrices de EE.UU. Pero también es muy difícil, como comento, sustraerse al gran poder que tiene EE.UU. en todos los órganos.

También comenta en su último libro una cita de Maquiavelo que decía que “siempre son estos Estados los que suelen hacer el trabajo sucio de los grandes para mejorar su imagen frente a ellos…” Estamos también con otros actores, como son las organizaciones supranacionales, como la UE, o incluso la OTAN se podría contar como tal ¿Están estas organizaciones tomando forma de Estado independiente, o son claras herramientas de los Estados fuertes, de los matones del colegio?

Son herramientas. Primero hay unas organizaciones internacionales donde no se pierde soberanía, otras supranacionales como es la UE donde, teóricamente, se pierde soberanía, pero vemos que hay parte de la soberanía que se retiene a toda costa por parte de los estados, como es el caso de las fuerzas armadas. Se puede decir que la pérdida de soberanía es parcial, incluso dentro de la UE hay países que se niegan a seguir algunas de las directrices marcadas por Bruselas. Pero es verdad que, en el caso de la OTAN, es un instrumento geopolítico en manos de EEUU, que es el que más aporta en todos los órdenes. No sólo en términos económicos sino también de material.

Coronel Baños, estamos viendo como todos los países miembros de la OTAN están apoyando, con dinero o con tropas, en un trabajo que parece diseñado nada más para acorralar Rusia. Tenemos ahora una fuerza en Europa, la PESCO, que también está obligando a poner el 2% del PIB de los países europeos para financiarla ¿Qué razón tendría estar dentro de la OTAN una vez que se haya creado esta fuerza, si llegara a ser operativa?

Como estamos hablando la OTAN es básicamente EE.UU. por su capacidad de aportar medios estratégicos. Europa está empezando a tener aviones de transporte estratégico, pero también hablamos, por ejemplo, de sistemas de comunicaciones. A día de hoy, el sistema Galileo no tiene ni punto de comparación con el sistema de posicionamiento global GPS, el sistema americano. Estamos hablando de una disparidad de medios entre organizaciones, enorme. En armamento nuclear estamos hablando de unas pocas cabezas que tengan Francia o Reino Unido, comparado con las miles de cabezas nucleares que tiene Estados Unidos, estamos hablando de barómetros completamente diferentes. Para hacernos una idea; la armada de EE.UU. es más poderosa que todo el resto de las armadas del mundo juntas, no de las europeas juntas, sino de todas las armadas del mundo juntas. Con lo cual estamos hablando de jugar en ligas completamente diferentes. El presupuesto americano de defensa es casi 100 veces el de España, para calcular la diferencia (risa).

En estas iniciativas como la que usted señala, PESCO, llevaron tanto tiempo hablar de ellas, que creo poco. La primera iniciativa para crear una comunidad europea de la defensa es de los años cincuenta, y fracasó también. Aquí surgen muchísimos problemas, acabas que comentar el tema del presupuesto, del aporte con respecto al PIB; hay países que aportan más del 2% -muy pocos- pero hay otros que no llegan al 0,5% del PIB. La media en Europa está ahora en el 1,4% del PIB ¿De verdad hay gente que piensa que países, como España, pueden pasar del 0,9% al 2%, aunque sea en pocos años? Desde luego tendría que evolucionar muchísimo la economía para que la población permitiera (habiendo recortes en educación, en sanidad, o en unas pensiones que prácticamente ya no se pueden sostener) que se duplicase el presupuesto de defensa. Más aun si no explicamos a la población cuáles van a ser los objetivos de esa duplicación del presupuesto. Eso hay que unirlo a varios aspectos más; lo primero es que no solamente el porcentaje frente al PIB son las fuerzas que tú puedas aportar, evidentemente no es lo mismo un país que pueda tener dos mil soldados -pensemos en el caso de Malta o Luxemburgo- que países como Alemania, Francia, Italia o España. El problema que se plantea es ver si pasaría como en la OTAN, que al final las misiones son decididas básicamente por Estados Unidos y, obviamente, no van a ser en su perjuicio sino en su beneficio. Aquí podría pasar exactamente igual. Hay muchas circunstancias que a mí me hacen desconfiar. A lo mejor, una idea podía ser una Europa de defensa de dos velocidades, pero tampoco sería una solución.

Entonces, ¿no ve factible que la UE, con sus organismos, llegue a alcanzar el nivel de desarrollo que tiene ahora mismo EEUU?

Entonces, ¿no ve factible que la UE, con sus organismos, llegue a alcanzar el nivel de desarrollo que tiene ahora mismo EEUU?

No, por supuesto que no; porque si hablamos de la OTAN estamos hablando de un liderazgo fuerte, que es el que dirige la organización. ¿Aquí, quién la dirigiría? ¿Permitiría Francia que fuera Alemania? ¿Alemania dejaría este papel protagonista a Francia? Ya tenemos el problema servido. Después, como comento, aunque nos juntásemos y subiésemos el presupuesto al 4%, no llegaríamos ni de lejos a hacerle sombra a EE.UU. Además, crear la PESCO no es, según nos han trasmitido nuestros políticos, abandonar la OTAN. Simplemente sería reforzar el pilar europeo dentro de la OTAN, que por otro lado ya es algo que reclama EE.UU, que dice que ya está bien de soportar nuestra defensa a costa de su erario público.

Es cierto que hemos enajenado nuestra defensa a los Estados Unidos, después si los EEUU quieren disponer de ella como quieran, ya es cosa suya. ¿Qué trabas podrían llegar a poner los EE.UU. pare frenar estos avances en la autodefensa de Europa, en el Galileo, en las misiones externas exclusivamente europeas?

Hoy por hoy, no le preocupa por lo que estamos hablando; nuestros avances son muy tímidos, no vamos a engañarnos. Hasta que el sistema Galileo pudiera llegar a hacer sombra al GPS, todavía quedaría muchísimo por desarrollar. En todo lo demás, básicamente ocurre lo mismo. Mientras este núcleo fortalecido de la defensa europea siguiera estando dentro de la OTAN, y mientras EE.UU. siguiera manejando este instrumento, tampoco sería algo que perjudicara a los Estados Unidos. Más al contrario; aportaría menos dinero, que igual le serviría para reforzar sus servicios sociales o asuntos internos, y por otro lado seguiría manejando la organización. Otra cosa sería si, hipotéticamente, nos convirtiéramos en un rival geopolítico, esos sería otra cuestión.

La principal preocupación de EE.UU. es evitar la unión de Rusia con la Unión Europea. ¿Se está intentando evitar la unión de Rusia con la UE?

Esa es la principal preocupación de EE.UU. Y esa es la realidad. Para cualquiera que entienda de geopolítica, es algo obvio. Como han intentado a lo largo de la historia todos los países omnímodos o imperialistas; el que surja una unión que les perjudicara a ellos. Es evidente.

Brzezinski también estaba diciendo, en su antiguo libro del tablero mundial, que el campo de juegos iba a ser Eurasia, que intentar balcanizar Eurasia siempre iba a ser un objetivo de los EE.UU.

Por supuesto.

Afirma usted que España es un estado mariachi -incluso dentro de la UE-. Pero España era un país que estaba industrializado, que tenía sus parámetros bien organizados, su empleo, su industria, su PIB… Para entrar en la UE, nos obligaron a desindustrializarnos ¿Se puede decir que nos quitaron una escalera que era nuestra y que ahora no nos dejan subir?

Buena pregunta, porque hoy en día hay una sensación rara. Siendo verdad que hemos ganado muchas cosas -como infraestructuras y demás-, por otro lado la vida se ha encarecido mucho desde la entrada del euro. Porque los sueldos prácticamente no han subido, pero sí ha subido todo lo demás. Solo hay que ver lo que en el año 2000 costaba cualquier cosa, en comparación con los sueldos que había en aquel momento, y lo que cuesta hoy en día. Simplemente, hay que ver los alquileres en Madrid, en comparación con los sueldos. Hay mucha gente que empieza a verlo con mucho recelo. Son esos recelos, esas desilusiones, las que fomentan el auge de extremismos políticos, enmarcando también, dentro de ellos, el nacionalismo.

Vemos, coronel Baños, que hay gente que ha subido con su escalera, que tienen países industrializados y que están abogando claramente por el libre comercio. Nosotros nos hemos quedado como un país de servicios que no tiene nada con lo que es competir dentro de lo que es el libre comercio ¿Tiene futuro esta Europa de las dos velocidades?

El que haya una Europa de dos velocidades va en contra de los principios de la propia UE, como el principio de igualdad soberana. Con todo el esfuerzo que se ha hecho para incorporar países en la UE, las dos velocidades es ir en contra del esfuerzo. Ahora estamos viendo que igual no todos los países podían haber ingresado en la UE. ¿Qué significan las dos velocidades?, ¿dejar una serie de países al margen?, ¿qué países van a quedar al margen? Porque cuando se habló de dejar al margen a Polonia, inmediatamente Polonia alzó la voz “Yo para eso no he ingresado en la UE”, además es un país importante, por población y por territorio, no es un país pequeño. Igual hay que hacerlo para sobrevivir como UE, que por supuesto la UE debe reinventarse a toda costa, pero marginar países miembros no creo que sea la mejor de las soluciones.

El Lawfare, que como explica en su libro es el uso de las leyes contra la soberanía de otros países, ¿qué incidencia está teniendo en España dentro de la UE? Porque ya tenemos muchos aspectos en los que no somos soberanos, ni en la economía, ni en la moneda, ni en la defensa…

No hay un objetivo claro de perjudicar a España, ni mucho menos. Pero es verdad que las leyes internacionales, que el derecho internacional, es una herramienta más en manos de los poderosos, que son los que lo pueden ejercer. En el libro expongo muchos casos de ello, por ejemplo; hay muchos países que están saliendo de la Corte Penal Internacional (CPI) porque consideran que sólo perjudica a los débiles, a los que no tienen esa capacidad de defensa.

¿A África…?

Como África. Es una realidad, lo estamos viendo. ¿Por qué ahora mismo no se está interviniendo en la República Democrática del Congo cuando hay un desastre humanitario gigantesco? O, lo mismo, en Yemen. En Yemen, como quien está atacando es Arabia Saudí y evidentemente es aliado de los poderosos, no hay interés casi ni de que aparezca en las noticias, en los telediarios... En cambio, en otros conflictos en los que hay interés, nos machacan sistemáticamente con ese tipo de noticias.

Ahora que menciona Yemen, comenta usted en su libro que todos los países que están siendo díscolos con el sistema internacional, dentro de Oriente Medio, eran los que tenían una buena relación directa con la URSS y en los que todavía se supone que Rusia tiene una influencia más directa ¿Están los poderosos luchando contra los vestigios de la URSS?

Sí, en cierto modo la guerra fría no ha terminado. Hay escenarios clarísimos donde sigue vigente. Como es el escenario de Corea del Norte; en este país perdura la guerra fría pura y dura. Además de intereses económicos, como reflejo en mi libro, hay intereses ideológicos clarísimos. No cabe duda que la guerra fría sigue en cierto modo vigente. Sobre todo ante una Rusia, que no es que quiera recuperar el esplendor absoluto que tuvo en su momento la URSS, pero sí es cierto que quiere tener parte de la influencia que llegó a tener la URSS; pero como EE.UU., intenta influir en toda América, en Europa o allí donde puede. Cuando nos dicen que parece que Rusia quiere conquistar el mundo, que quiere invadir a toda Europa, hay que ver que EE.UU. tiene cerca de 800 bases repartidas por todo el mundo. Vamos a ver el mapa, vamos a ser honestos y vamos a ver quién rodea a quién.

La influencia se suele ejercer más con el soft power, como comenta usted en el libro, que con el hard power…

Sobre todo ese soft power que era lo que pretendía, y así lo explicaba el presidente Obama en su Estrategia de Seguridad Nacional del 2015. Ahora parece que le quieren dar la vuelta a la tortilla. Pero el objetivo es el mismo; ser el gran dominador del mundo. Dominarlo tanto con las armas como con las mentiras. La falacia es un arma de guerra, es un arma de guerra muy poderosa.

Todos los poderes políticos necesitan de la credibilidad de la población. En un mundo mediatizado, donde la política es una estructura narrativa basada en informaciones bastante inconcretas, ¿tiene esto una solución racional o incluso puede ser mejor que las poblaciones no tengan nada que ver con las decisiones de los gobiernos?

Desde que existe información existe desinformación, manipulación de la información. Desde el origen de los tiempos y a partir de la aparición de la imprenta, de una manera mucho más palpable. Hoy en día, con la tecnología actual, desde los medios de comunicación se permite hacerlo de una manera diferente. Pero el procedimiento, la base, es exactamente la misma. El otro día veía que iba a haber una comisión europea contra las fake news… pero vamos a ver, cualquiera que entienda un poco de qué va este mundo sabe que la primera fake news es la política y, la política institucional. Tanto estatal como comunitaria. Todos los días nos están bombardeando con noticias que no son ciertas. Nos dan una imagen que no corresponde con la realidad de los países. Ni sobre la realidad de Europa; eso son también fake news. Lo que pasa ahora, que parece que todos nuestros males tienen que provenir de Rusia, que parece quiere causarnos el mayor de los perjuicios, pues parece que únicamente Rusia elabora fake news. Y sin embargo, es algo clásico, tradicional.

También el mundo parece estar dividido tanto en Estados poderosos, con sus gigantescas estructuras militares, como en sistemas mediáticos, como es el sistema mediático occidental, que tiene el enemigo creado con la satanización de Rusia ¿Qué otros enemigos creados podemos encontrar por el mundo?

Tenemos, claramente, a Corea del Norte, y tenemos a Irán. Además ese Irán basado en la hipocresía internacional, donde se crean y destruyen países por antojo. Recordemos que desde el año 79 era el gran Satán. Pero cuando llegó Obama y alcanzó un acuerdo nuclear y les dijo que les iba a desbloquear trescientos mil millones de dólares que tenían en cuentas congeladas, de repente nos decían -y podemos ir a la hemeroteca- que Irán iba a ser la solución de Oriente Medio. Irán iba a ser quien iba a solucionar todos los problemas, en parte porque iba a acabar con el Estado Islámico. Y, de repente, llega Trump y dice de nuevo que Irán es el malo malísimo, la peor de las dictaduras, un régimen brutal… ¿A quién creemos? ¿Hace dos años a Obama o ahora a Trump? Para que veas cómo nos manejan, nos condicionan y ¡además nos lo creemos! El problema es que cuando intentas mirarlo de manera objetiva, independiente e imparcial, y tratas de transmitirlo a la población, la gente está ya tan condicionada por lo que le han bombardeado que dicen “no, no, no, este hombre está equivocado, la verdad es lo que nos acaban de decir”.

La información con más carga emocional ¿es al final la que más hondo cala?

Por supuesto, y curiosamente es más fácil jugar con las emociones y los sentimientos de lo que la gente se cree. Pongo ejemplos en el libro de cómo consiguen en 48 horas hacernos cambiar el modo de ver el mundo, es facilísimo.

Si, al final, se basa todo en la comunicación persuasiva y en las narrativas de corte emocional. En un sistema mediático es más barato y efectivo convencer a la gente que imponerle políticas por la fuerza. ¿Va a suponer este hecho un cambio en el campo marcial, lo ha supuesto ya?

Claro, hoy en día se basa sobre todo de hacer la guerra en la mente de las personas. Para que nos hagamos una idea un poco gráfica; la guerra siempre ha sido para doblegar voluntades. Doblegar las voluntades de los líderes, es decir, que el líder al final firmase la rendición. ¿Qué ponían los líderes en medio? A los ejércitos. Hoy en día se trata de sortear al ejército, atacando directamente a las poblaciones y a los líderes, y por supuesto a la mente de las poblaciones y la mente de los líderes. Si tú convences a las poblaciones para que fuercen a sus líderes a tomar decisiones que beneficien al adversario, estás ganando la guerra.

Afirma en el libro que todo de lo que estamos hablando, los Estados, los poderes militares, el poder mediático… al final, todo responde nada más que a razones económicas, a razones comerciales.

Todos los conflictos, todas las guerras tienen un componente económico. En algunos casos es el prioritario, en otros casos, no lo es. Pero el económico es un componente que todos los conflictos tienen. Si hablamos ahora mismo del conflicto de Siria, del absoluto drama humanitario que hay allí, hay que ver cuestiones de trazados de gaseoductos y oleoductos. Porque no es lo mismo que haya un gobierno chií y que también lo haya en Irán, por lo tanto el gas y el petróleo provengan de Irán, y salga al Mediterráneo para que venga a Europa para que lo consumamos los europeos, a que allí haya un gobierno favorable al mundo suní, y que ese petróleo venga de los países suníes del Golfo Pérsico. Se ve que siempre detrás de los conflictos hay un componente económico. En el libro lo explico. La guerra, cómo se hace; con dinero, con dinero y con más dinero. Y el dinero que has gastado lo tienes que rentabilizar, y eso lo haces obteniendo beneficios económicos del conflicto en el que has entrado.

Coronel Baños, en su libro habla de beneficios económicos, de comercio, de las grandes masas de dinero, del sistema bancario, de la familia Rothschild -que precisamente se hizo lo grande que es gracias a la falacia que divulgó sobre la batalla de Waterloo- ¿Cómo está configurado a día de hoy el mundo, dentro y sobre los Estados, en familias económicas?

El poder económico es muy importante, condiciona incluso a los propios Estados. Sobre todo porque en algunos ambientes, sabes que nosotros, en el mundo católico, el tener dinero o el ser pudiente, está mal visto; lo que se dice de que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. En cambio, si vas a mundo protestante, en general, está bien visto. El calvinista -como Rockefeller- piensa que cuanto más rico eres más aportas a la sociedad, por lo tanto ser rico es algo socialmente beneficioso. En muchos países, la unión entre la política y la economía es muy íntima. Aquí nos cuesta todavía apoyar como Estado a nuestras industrias, porque pensamos que se van a enriquecer por ello, pero no pensamos que si esa industria se enriquece va, por ejemplo, a pagar impuestos a los funcionarios. En el libro pongo ejemplos de cómo EE.UU. ha llevado a cabo golpes de Estado para favorecer a sus empresas, para favorecer a sus industrias, principalmente las de energía. Evidentemente, existe una fuerte relación entre el poder económico y el poder político. Hoy en día, en EE.UU. las donaciones a los grandes partidos son secretas, y se aportan grandes cantidades, y antes o después los receptores tendrán que devolver el favor. Hay que pensar que el poder, quien lo tiene, no aparece en ningún sitio. La familia Rothschild se supone que se compone de unos doscientos miembros que nadie sabe ni quiénes son, ni dónde están, ni se sabe nada sobre ellos. Se dice que el poder lo tiene el Club Bilderbeg, pero el Club Bilderberg no es nadie, porque hay alguien detrás que lo maneja. Como en la Cumbre de Davos. De lo que podamos ver y nos puedan transmitir no es lo importante, lo importante son las reuniones en paralelo que se realizan. Hay gente que paga fortunas por poder participar en esas reuniones en “petit comité” que es donde realmente se manejan los hilos del mundo.

Cuando hace diez años hablabas del Club Bilderberg te llamaban conspiranoico. A día de hoy salen sus reuniones anunciadas en los noticieros de la televisión y se ve que el poder va cambiando de escenario.

¡Se anuncian las reuniones y las listas de asistentes! Es información totalmente transparente, dónde y quién asiste, como Albert Rivera de Ciudadanos. Se les llama para ver qué opinan, qué piensan… pero hay gente por encima manejando todo eso.

Al final, lo que somos los ciudadanos nos limitamos a producir y a consumir. Somos una especie de hámster dentro de una rueda.

Y muchas veces, lo hacemos felices. Aunque sepamos que somos el hámster dentro de la rueda, estamos encantados de no tener que preocuparnos de buscar la comida fuera. Sabemos lo complejo que es el mundo, sabemos cómo nos manejan, cómo nos manipulan… pero es muy fácil decir que los problemas los solucionen otros. Yo tengo mis problemas personales, mis problemas laborales en mi pequeño mundo, pero lo demás ¿Qué me abusan? Pues que me abusen. Muchas veces es inconcebible cómo soportamos tales abusos, tanto de la política nacional como internacional. Además, lo aceptamos con una pasividad absoluta. La gente dice ¿Cómo se pueden permitir estos casos de corrupción, estos escándalos? ¡Y en todos los niveles! Esto es para que hubiese habido una revolución clarísima. En cambio, nos tienen tan adormecidos, tan anestesiados… Como explico en mi libro, hay muchos Estados corruptos donde los poderes para poder ser muy corruptos tienen que permitir, a los de abajo, participar de pequeñas corruptelas, así parece que están todos en el mismo barco. Y no estamos todos en el mismo barco.

Es una de las formas que expone en el libro de compartir el poder. También habla de que no hemos salido a las calles a protestar, pese a las informaciones que han salido, porque la narrativa en el sistema mediático consigue redirigirse de tal manera, que la atención se centra más en quién ha dicho la información, en desprestigiar a la fuente, que en la información misma.

Es un efecto interesante, porque aquí el asunto de Wikilieaks, por ejemplo, se sabe que la gente no se va a poner a leer miles de cables diplomáticos oficiales ¡Que todo lo que dice Wikileaks son cables diplomáticos oficiales, entre diplomáticos o servicios de inteligencia de un país! Aquí ahora nos preocupamos de que “es que ha sido Rusia quien lo ha desvelado” -que puede ser un problema- pero lo verdaderamente interesante es lo que dicen los cables. Del asunto de Wikileaks es que son cables propios, no son cables que hayan sido copiados o imitados.

Es un efecto interesante, porque aquí el asunto de Wikilieaks, por ejemplo, se sabe que la gente no se va a poner a leer miles de cables diplomáticos oficiales ¡Que todo lo que dice Wikileaks son cables diplomáticos oficiales, entre diplomáticos o servicios de inteligencia de un país! Aquí ahora nos preocupamos de que “es que ha sido Rusia quien lo ha desvelado” -que puede ser un problema- pero lo verdaderamente interesante es lo que dicen los cables. Del asunto de Wikileaks es que son cables propios, no son cables que hayan sido copiados o imitados.

Es uno de los problemas de la democracia, y de la división sectorial del trabajo, una persona trabajadora normal, en una democracia, está obligada a una jornada laboral en su puesto de trabajo, pero después se supone que tiene que tener otra jornada para informarse de todas estas cosas.

La gente llega a su casa cansada. Tiene sus problemas y su pequeño mundo. Nos ponemos frente al televisor y nos anestesian, nos bombardean con informaciones sobre lo que está pasando, pero no nos explican el porqué ni el para qué. Y cuando nos explican el porqué y el para qué son razones viciadas completamente. La gente, que no tiene por qué saber de estos temas, como yo no sé de cirugía del cerebro -por ejemplo- (a mí me pueden contar cualquier cosa de neurocirugía y me lo voy a creer), con estos temas que nos afectan a todos por igual, directa y permanentemente, la gente que no tiene por qué saber, y cuando intenta saber esta tan condicionado por la información viciada que tampoco se va a enterar.

Al final es un sistema de valores que hay que creérselo. Tienes que comulgar con ello. Coronel, como apunta en su libro, el ser humano necesita de creencias metafísicas. Hay en el libro una cita de Freud que es determinante; retirar el cristianismo de Europa no se va a poder hacer, a no ser que se sustituya por un sistema de creencias exactamente igual, pero diferente ¿Estamos haciendo un tránsito las sociedades occidentales antes sociedades cristianas, hacia unas sociedades con otras creencias?

Sí, de hecho hay que pensar cómo se ha transformado el mundo en muy poco tiempo. El mundo que yo conocí, hace 40 años, no tiene nada que ver con el actual. El modelo social que había en España es completamente diferente. Que nadie piense que estos cambios surgen por generación espontánea. Hay agentes que lo van condicionando, que lo van transformando. No digo ni para mejor ni para peor, pero es una realidad. Además, como expongo en el libro, hay una pérdida de valores donde todo se cuestiona, todo se banaliza, todo es posible, todo es… y ¿por qué no?, llegará un momento en que habrá una sociedad completamente diferente. No digo ni mejor ni peor, no sé si nos hará más felices o más desgraciados, pero que vamos a ser una sociedad con ese tipo de valores diferentes sin lugar a dudas.

En su libro comenta que las sociedades multiétnicas tienden a conflictos étnicos. Habla también en el libro de George Soros como percusor y mecenas de todas estas políticas de mentes y puertas abiertas ¿Cree que todas estas políticas pueden estar encaminadas a crear esta clase de conflictos étnicos dentro de los estados occidentales para ser más manejables?

Yo no lo descartaría. Lo que sí que es cierto es que la diversidad, que debería enriquecernos, muchas veces es utilizada para dividirnos. No es tampoco una fábula, lo cierto es que ahora mismo estos movimientos migratorios, en muchos casos de musulmanes, están rompiendo Europa. Se muestra con datos objetivos lo que está pasando. En estos países del grupo de Visegrado, principalmente en Polonia y en Hungría, donde las declaraciones de sus líderes políticos principales, como es el caso de Viktor Orban (el primer ministro de Hungría) que ha dicho que no quiere un solo refugiado por el mero hecho de ser musulmanes. Están volviendo a levantar fronteras, están construyéndose muros; ahora mismo, hay doce muros fronterizos construyéndose en Europa. Estamos viendo que se rompe Europa porque ya no se cumplen las directrices de Bruselas. Estamos hablando de que se produce un desorden social una vez que se produce ese multiculturalismo. A lo mejor, nosotros en España lo aceptamos muchos mejor porque nosotros siempre hemos sido un cruce de culturas, de religiones, hasta de razas ¿Qué sucede? Que nosotros lo aceptamos mucho mejor que otros países donde se consideran, o consideraban, más étnicamente puros en todos los conceptos sociales. Nosotros cuando estamos en el extranjero nos relacionamos más, aceptamos cualquier relación. Además caemos bien y se nos quiere por eso precisamente.

Sabemos entonces cómo el sistema nos está manejando. Sabemos cómo están atacando nuestras sociedades desde sitios abstractos, indescriptibles, pero con políticas bastante concretas. La palabra de moda de este año, la más buscada en Google dicen, la más consultada, ha sido Aporafobia. Se supone que significa odio a los pobres. Como con otras fobias surgidas de la nada se empezara a legislar para blindarlas jurídica y socialmente. En su libro, coronel Baños, habla de cómo a los pobres se les puede utilizar, se les puede radicalizar con unos fines concretos. No hay que ser muy listo para saber que si desde el sistema mediático nos han dicho que esa ha sido la palabra de moda es porque el sistema económico-político se prepara para generar millones de pobres ¿Qué religiones o ideologías nos pueden vender para radicalizar a la gente y provocar que se revolucione?

Pues surgirán por todos los lados porque mira; yo cuando hablo de pobre lo enmarco en un concepto mucho más amplio. Amplio desde el concepto de la persona desilusionada, desmotivada, frustrada…

¿Como el vendedor de fruta que se inmoló en Túnez del que habla en su libro?

Claro. Ese vendedor de fruta de Túnez lo tenemos aquí en España, lo tenemos en Europa, y cada vez hay más casos. A me gustaría que nuestros políticos aprendieran la lección de lo que ha pasado no hace mucho en Irán, hace poco en Túnez: las aspiraciones legítimas, sobre todo de los jóvenes, para pedir mejoras socio-económicas. Aquí lo entendemos como movilizaciones en búsqueda de una democracia occidental, y no es eso. Buscan mejoras socio-económicas. Hablamos de una juventud, en el caso de Túnez, que el 60% de los licenciados están en paro. Y sin ninguna perspectiva de trabajar en lo que han estudiado. En España no estamos de una manera muy diferente. Aquí tenemos una juventud que la tenemos adormecida, anestesiada, drogada, con el fin de que no surja esa revolución. Pero hay que ver lo que va a pasar a muy corto plazo. Tenemos una generación que en muchos casos no tiene capacidad para vivir por sí misma. Aunque esté trabajando, requiere de ayuda, o ayuda familiar o ayuda estatal. Eso significa, aunque estén mantenidos artificialmente, muchos no están cotizando a la Seguridad Social ni el sistema de pensiones. Si nosotros los mayores vamos a tener difícil tener una pensión, ellos directamente no lo van a tener. Pensemos el monstruo que estamos creando. Estamos abocados a una revolución, y todavía no estamos aprendiendo la lección de lo que está sucediendo.

Estamos teniendo ya todos los elementos de frustración en la sociedad española como para crear una yihad, acorde a su libro. ¿Nos falta el mecenas y la voluntad de los líderes políticos de arriba?

Claro. Al final alguien utilizara esta situación de modo torticero. Será una ideología política, será una religión, pero alguien lo utilizará, que no quepa ninguna duda. Cuando hay desesperanza la gente intenta agarrarse a algo que le ofrece una esperanza, incluso sabiendo que puede llegar a fracasar, ¡pero cuando la persona está ya fracasada…! Tiene que tener al menos esa ilusión. Porque no hay nada más desesperante en la vida que pensar que no se tiene futuro para uno mismo o para sus hijos. Eso es lo más desesperante del mundo. Y la desesperación genera tensiones y las tensiones revoluciones.

He visto doctoras en nanotecnología trabajando de dependientas en una tienda…

El otro día me contaban que dos camareros de una cafetería de universidad, eran los dos licenciados, ingenieros. Muchas veces nos hablan de los logros en los últimos cuarenta años. Si lo analizamos con tranquilidad, nos preguntamos ¿Dónde están los logros? En el año 77, los intereses hipotecarios estaban al 22%, hora están negativos. En aquel año, una familia, trabajando un solo miembro de la familia, aportaba entre el 20-30% de su sueldo para pagar esa hipoteca y la pagaba entre cinco y diez años. Hoy en día, trabajando los dos padres, y aportando el 50% de los dos sueldos, esa misma hipoteca la pagan entre 30 y 50 años. Que me explique alguien en que hemos progresado; nos han hecho mucho más esclavos.

Y encima han roto la estructura familiar, nos han hecho más esclavos y más débiles…

Antes había movilidad social, que era uno de los pilares de la democracia. Una persona saliendo de las clases más humildes, trabajando, con honradez, con seriedad, echándole horas, pues esa persona podía pasar a clase media. Hoy en día, es al revés; es la clase media la que está pasando a clase baja, y cada vez más. Hoy en día, un joven, lo más seguro, a pesar de toda la formación que tenga, puede que no salga en toda su vida de clase baja. No va a poder llegar a la clase media en la que vivían sus padres y sus abuelos. En el año 77, una persona que había terminado una carrera, una ingeniería, arquitectura, abogacía, era un señor de por vida, tenía la vida resuelta de por vida; podía tener cuántos hijos quisiera, varias casas, lugares de recreo… hoy en día, muchísimos arquitectos están trabajando de falsos autónomos, encima ganando una miseria. Me contaban un caso de una persona que tenía dos hijos con carreras técnicas que le decían “nos habéis engañado, hemos estudiado y no tenemos ni para vivir” y eran estudiantes de Matrículas de Honor. Ese es el monstruo que estamos creando. Y después salen las fake news diciendo que todo va bien, que todo está mejorando, que todo es maravilloso y fantástico. En el año 77, el 3% de la población era licenciado superior, ahora más del 30% ¿Qué sucede? Que la gente con acceso a buenos puestos de trabajo, bien remunerados, sigue siendo el 3%. Que son los hijos de la gente pudiente, que ha podido estudiar en el extranjero, que hablan varios idiomas, han ido a universidades prestigiosas, esos evidentemente encuentran trabajo… Todos estos monstruos que han creado que son las universidades de pueblo ¿Cuánta gente que estudia en esas universidades va a encontrar trabajo? Además muchas de esas carreras que se sabe desde el origen que no van a tener salidas laborales, que no van a ejercer nunca ¿De qué sirven? Sólo sirven para generar frustraciones. Porque estamos haciendo dos enseñanzas diferentes. Porque no es lo mismo el que está estudiando en un colegio público de un barrio periférico de Madrid que el que está estudiando en un colegio exclusivo que cuesta de 500 a 1500 euros al mes. No es lo mismo ni por el círculo de relaciones, ni por enseñanza, ni por los idiomas que aprenden… estamos marcando una diferencia desde el principio. Eso lo tienes que unir luego con la enseñanza posterior. Podemos mirar los hijos de nuestros políticos y ver cuántos están estudiando en una universidad de una pequeña provincia, o cuantos están estudiando en las mejores universidades en el extranjero.

Volvemos otra vez al tema de la desindustrialización de España. Esto es algo que se tenía que saber ¿Cómo se pueden hacer tantas universidades generando gente preparada académicamente para un sistema laboral que no los va a poder absorber?

Porque aquí no se hacen planteamientos a largo plazo, se hacen planteamientos políticos a corto plazo. Aquí hay intereses políticos, además intereses políticos muy localistas. En toda Europa. Una de las debilidades, también de las ventajas, de la democracia es la alternancia en el poder. Mientras China hace planes estratégicos a 50 años vista, o Rusia, que no tiene que dar cuenta a ningún parlamento ni a ninguna oposición, nuestros políticos aquí están preocupados principalmente de ganar las siguientes elecciones, además de dar el codazo a su compañero de al lado para que no le vaya a quitar el puesto. Muchas veces es más fácil estar haciendo políticas que te garanticen un voto temporal para mantenerte o llegar al poder que estar haciendo políticas de Estado, que igual te perjudican pero benefician al país a largo plazo. Para la ciudadanía, lo más sencillo es “si en mi pueblo que tiene quinientos habitantes, me ponen un hospital y un helicóptero medicalizado, y me ponen cuatro UVIs móvil, pues ¡qué bueno es el alcalde! Pero no piensan que después puede ser un lastre económico. La gente piensa que el dinero crece de los árboles, después no piensan que el alcalde tendrá que poner el suelo para construir cuatro veces más caro porque alguien tendrá que pagar el hospital, el helicóptero y las UVIs móvil, y lo van a pagar los hijos o los nietos de los que lo están disfrutando. Pero el político se ha mantenido en el poder unos cuantos años y ha triunfado personalmente. Pero no ha hecho un beneficio para el pueblo.

Al final son otras potencias vecinas las que se acaban beneficiando de esto. Porque si hay otros países que se dicen amigos y aliados que absorben nuestros médicos generados a mucho más bajo coste que en sus propios países, y se los están llevando allí a pagarles unos sueldos irrisorios en relación a su preparación. Después estamos viendo como desde países pudientes sí que llegan inversores y compran los terrenos del pueblo de ese alcalde porque ellos sí que pueden comprar una casita con esos precios de construcción a primera línea de mar ¿Están empobreciendo España artificialmente?

Sí, porque además nosotros nos estamos quedando principalmente para el sector servicios. Sí que es cierto que tenemos multinacionales fuertes, bancos fuertes. Pero es el sector servicios una parte muy sustancial, muy importante del PIB ¿Pero y si mañana cambia la situación? ¿Y si mañana, Dios no lo quiera, sufrimos varios atentados que hacen huir el turismo? ¿Y si se abren otras zonas de turismo, como los Balcanes, de qué vamos a vivir nosotros? Como bien dices, ¿para qué quieres tres mil ingenieros si no hay fábricas donde trabajar? ¿Para qué miles de arquitectos si no hay edificios que construir? Eso es lo que tenemos que pensar. Además, la alta tecnología que tenemos, que como aquí no sabemos fomentar, potenciar y retener a nuestros mejores científicos, pues las “start u”p españolas las está comprando China a precio de saldo.

Estamos generando capital humano de gran calidad para otros a bajo coste. Para terminar; España, como ente socio político ha tenido que mutar sobre sí misma por lo menos tres veces en la historia para poder sobrevivir ¿Sobrevivirá España a los cambios a los que está expuesta?

Sobrevivirá ¿Sabes por qué? Por el pueblo español. Somos un pueblo, que aparte de ser generoso, tolerante, que aceptamos la diversidad, somos un pueblo muy especial, que tenemos mucha imaginación. Somos un pueblo trabajador, que no nos achantamos por nada. Y lo demostramos cuando salimos a cualquier sitio. Somos un pueblo capaz de con cuatro alambres hacer un coche. Eso somos nosotros, los españoles. Y lo demostramos constantemente, incluso con nuestros jóvenes obligados a salir al extranjero que llaman la atención por su capacidad de hacer las cosas, y sobre todo con esa imaginación, con esa iniciativa. El pueblo español sabrá salir adelante. No con nuestros dirigentes, digo con el pueblo español. Cuando hemos tenido que salir fuera hemos salido, y hemos hecho dinero pero sin hacer enemigos. Somos diferentes, yo he dado muchas vueltas por el mundo, la capacidad creativa, de iniciativa de imaginación que tiene el pueblo español lo tienen muy pocos pueblos en el mundo. Sigo teniendo mucha esperanza y mucha fe en el pueblo español que es el mejor valor que tenemos en España.

Después de todos los bombardeos mediáticos para olvidarnos de nosotros mismos ¿Sigue habiendo una idiosincrasia española dentro del sistema de naciones?

Yo creo que sí, a pesar de estos movimientos centrífugos, sí que creo que tenemos una idiosincrasia especial, y va a ser muy difícil acabar con ella. Eso es lo que nos une en cierto modo a todos. Todos los pueblos que han pasado con esas diversidades nos han formado de una manera muy especial, porque sabemos que esa diversidad nos ha enriquecido, sabemos que cuando una raza se mantiene demasiado pura acaba debilitándose. Esa diversidad, aquí ha sido favorable, porque nos ha fortalecido.

2/ Faut-il, dès lors que la Chine s’est ainsi clairement « réveillée », « trembler », ainsi que Napoléon, s’il faut en croire Alain Peyrefitte, nous l’a conseillé ?

2/ Faut-il, dès lors que la Chine s’est ainsi clairement « réveillée », « trembler », ainsi que Napoléon, s’il faut en croire Alain Peyrefitte, nous l’a conseillé ?

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

It is clearly visible that from such an organic approach, Ratzel understood territorial expansion to be a natural, living process, similar to the growth of living organisms.

It is clearly visible that from such an organic approach, Ratzel understood territorial expansion to be a natural, living process, similar to the growth of living organisms.

But all of these disciplines, which Kjellen cultivated in parallel with geopolitics, did not receive more widespread recognition aside from the term “Geopolitics,” which steadily became established in quite varied circles.

But all of these disciplines, which Kjellen cultivated in parallel with geopolitics, did not receive more widespread recognition aside from the term “Geopolitics,” which steadily became established in quite varied circles. In his book “Mitteleuropa” (1915), Naumann gave a geopolitical diagnosis that matches exactly with the concepts of Rudolf Kjellen. From Naumann’s point of view, to withstand competition from such organized geopolitical formations like England (and its colonies), the USA, and Russia, the peoples inhabiting Central Europe should unify and organize in new integrative, political-economic ways in this space. The axis of this space, would of course, naturally, be Germany.

In his book “Mitteleuropa” (1915), Naumann gave a geopolitical diagnosis that matches exactly with the concepts of Rudolf Kjellen. From Naumann’s point of view, to withstand competition from such organized geopolitical formations like England (and its colonies), the USA, and Russia, the peoples inhabiting Central Europe should unify and organize in new integrative, political-economic ways in this space. The axis of this space, would of course, naturally, be Germany.

Liberalism is also no match for realism. At its core, liberalism assumes that the individuals who make up any society sometimes have profound differences about what constitutes the good life, and these differences might lead them to try to kill each other. Thus a state is needed to keep the peace. But there is no world state to keep countries at bay when they have profound disagreements. The structure of the international system is anarchic, not hierarchic, which means that liberalism applied to international politics cannot work. Countries thus have little choice but to act according to balance-of-power logic if they hope to survive. There are special cases, however, where a country is so secure that it can take a break from realpolitik and pursue truly liberal policies. The results are almost always bad, largely because nationalism thwarts the liberal crusader.

Liberalism is also no match for realism. At its core, liberalism assumes that the individuals who make up any society sometimes have profound differences about what constitutes the good life, and these differences might lead them to try to kill each other. Thus a state is needed to keep the peace. But there is no world state to keep countries at bay when they have profound disagreements. The structure of the international system is anarchic, not hierarchic, which means that liberalism applied to international politics cannot work. Countries thus have little choice but to act according to balance-of-power logic if they hope to survive. There are special cases, however, where a country is so secure that it can take a break from realpolitik and pursue truly liberal policies. The results are almost always bad, largely because nationalism thwarts the liberal crusader.

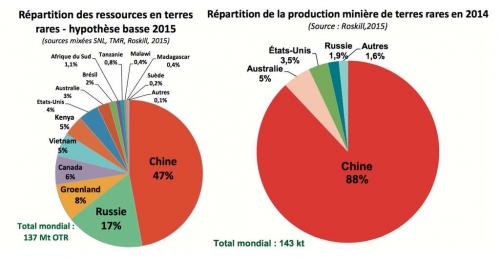

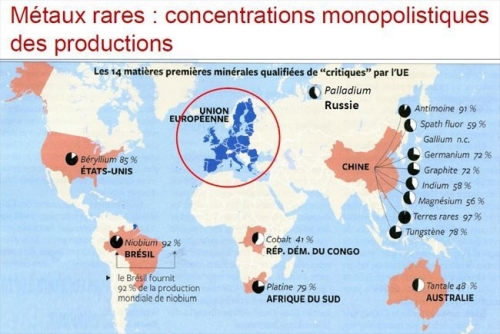

Son constat est édifiant : « L’extraction et le raffinage des terres rares sont très polluants (p. 94). » Pis, « la production de métaux indispensables à un monde plus propre est un processus polluant (p. 43) ». Cela n’empêche pas les États et les grandes entreprises multinationales de prospecter partout, y compris dans l’espace avec l’exploitation future des astéroïdes. Les États-Unis de Barack Obama ont déjà légiféré sur ce sujet particulier. Et ce n’est pas tout ! « La bataille des terres rares (et de la transition énergétique et numérique) est bel et bien en train de gagner le fond des mers (p. 242). » Deuxième domaine maritime mondial, la France détient des atouts stratégiques et économiques non négligeables avec son outre-mer océanien, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie (avec Clipperton) et Wallis-et-Futuna riches en terres rares sous-marines. L’auteur découvre la spécificité de cet archipel méconnu où règnent trois rois et où s’applique comme en Nouvelle-Calédonie « voisine » le droit coutumier dérogatoire des codes hexagonaux. Il garde sur ce point un regrad parisien et centralisateur obsolète.

Son constat est édifiant : « L’extraction et le raffinage des terres rares sont très polluants (p. 94). » Pis, « la production de métaux indispensables à un monde plus propre est un processus polluant (p. 43) ». Cela n’empêche pas les États et les grandes entreprises multinationales de prospecter partout, y compris dans l’espace avec l’exploitation future des astéroïdes. Les États-Unis de Barack Obama ont déjà légiféré sur ce sujet particulier. Et ce n’est pas tout ! « La bataille des terres rares (et de la transition énergétique et numérique) est bel et bien en train de gagner le fond des mers (p. 242). » Deuxième domaine maritime mondial, la France détient des atouts stratégiques et économiques non négligeables avec son outre-mer océanien, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie (avec Clipperton) et Wallis-et-Futuna riches en terres rares sous-marines. L’auteur découvre la spécificité de cet archipel méconnu où règnent trois rois et où s’applique comme en Nouvelle-Calédonie « voisine » le droit coutumier dérogatoire des codes hexagonaux. Il garde sur ce point un regrad parisien et centralisateur obsolète.

Koudrine emploie des porte-parole à la Chambre des Comptes et dans une organisation politique qu’il entretient, le Comité d’Initiative Civile. Cette organisation, créée par Koudrine en 2012 à la suite de sa

Koudrine emploie des porte-parole à la Chambre des Comptes et dans une organisation politique qu’il entretient, le Comité d’Initiative Civile. Cette organisation, créée par Koudrine en 2012 à la suite de sa

Entonces, ¿no ve factible que la UE, con sus organismos, llegue a alcanzar el nivel de desarrollo que tiene ahora mismo EEUU?

Entonces, ¿no ve factible que la UE, con sus organismos, llegue a alcanzar el nivel de desarrollo que tiene ahora mismo EEUU?

Es un efecto interesante, porque aquí el asunto de Wikilieaks, por ejemplo, se sabe que la gente no se va a poner a leer miles de cables diplomáticos oficiales ¡Que todo lo que dice Wikileaks son cables diplomáticos oficiales, entre diplomáticos o servicios de inteligencia de un país! Aquí ahora nos preocupamos de que “es que ha sido Rusia quien lo ha desvelado” -que puede ser un problema- pero lo verdaderamente interesante es lo que dicen los cables. Del asunto de Wikileaks es que son cables propios, no son cables que hayan sido copiados o imitados.

Es un efecto interesante, porque aquí el asunto de Wikilieaks, por ejemplo, se sabe que la gente no se va a poner a leer miles de cables diplomáticos oficiales ¡Que todo lo que dice Wikileaks son cables diplomáticos oficiales, entre diplomáticos o servicios de inteligencia de un país! Aquí ahora nos preocupamos de que “es que ha sido Rusia quien lo ha desvelado” -que puede ser un problema- pero lo verdaderamente interesante es lo que dicen los cables. Del asunto de Wikileaks es que son cables propios, no son cables que hayan sido copiados o imitados.

Le danger du « patriotisme constitutionnel », théorisé par le grand gourou du système en Allemagne, Jürgen Habermas, est celui d’un état d’esprit qui vénère la norme, et rien que la norme, et évacue la force, et même et surtout la simple force des choses, écrit le politologue français d’origine libanaise Zaki Laïdi. En évacuant toute force et toute simple force des choses, le patriotisme constitutionnel, cher à Habermas et défendu avec jactance par Daniel Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt, est un pur déni du réel, qui place l’Europe dans un état de faiblesse très inquiétant, tout en interdisant les remèdes, d’avance condamnés comme étant les expressions morbides du populisme, nouveau croquemitaine des intellocrates et des médiacrates, au service de la superclasse.

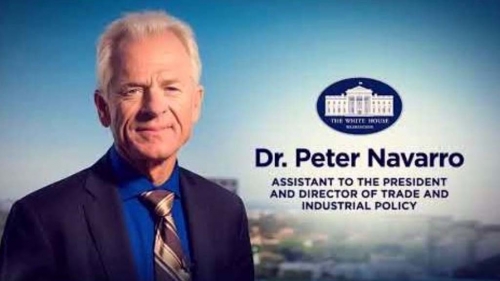

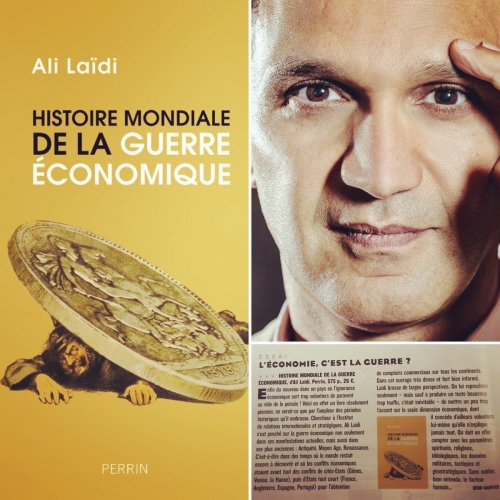

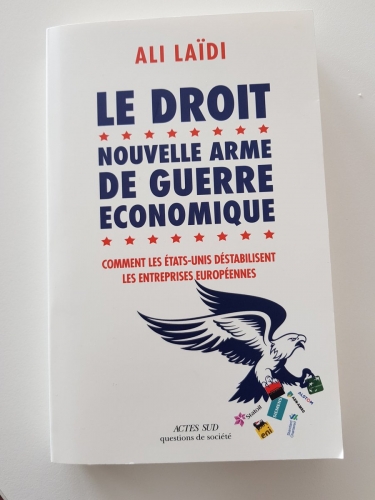

Le danger du « patriotisme constitutionnel », théorisé par le grand gourou du système en Allemagne, Jürgen Habermas, est celui d’un état d’esprit qui vénère la norme, et rien que la norme, et évacue la force, et même et surtout la simple force des choses, écrit le politologue français d’origine libanaise Zaki Laïdi. En évacuant toute force et toute simple force des choses, le patriotisme constitutionnel, cher à Habermas et défendu avec jactance par Daniel Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt, est un pur déni du réel, qui place l’Europe dans un état de faiblesse très inquiétant, tout en interdisant les remèdes, d’avance condamnés comme étant les expressions morbides du populisme, nouveau croquemitaine des intellocrates et des médiacrates, au service de la superclasse. Après le pompage des données sensibles de nos entreprises les plus performantes, qui se poursuit allègrement, sans rencontrer ni critiques ni résistances, une nouvelle arme a été sortie de la panoplie américaine : le droit. Depuis une dizaine d’années, depuis la crise de 2008, de grandes entreprises européennes subissent les foudres des procureurs du département de la Justice américaine et l’assaut des agences de régulations financières. Elles sont accusées de violer les embargos imposés à Cuba, à la Corée du Nord et surtout à l’Iran. Les amendes qu’on leur inflige montent à des millions voire des milliards de dollars. Tour à tour, Siemens, la banque ABN Amro, Technip, la BNP, Alstom, la Société Générale, etc. ont été dans le collimateur ; ces multinationales européennes figurent au top dix des plus lourdes sanctions imposées par Washington, en attendant d’être rejointes demain par Airbus ou de passer sous pavillon américain, écrit Ali Laïdi, chercheur auprès de l’IRIS et spécialiste des guerres économiques. Cette attaque systématique et continue contre nos entreprises est le résultat de la doctrine Clinton, car, depuis qu’elle a été énoncée, les Etats-Unis n’ont plus d’alliés mais se trouvent face à des « cibles étrangères » qu’il convient de viser et de frapper quand elles risquent de dépasser en ampleur leurs équivalentes américaines ou de développer des technologies supérieures à celles créées par leurs concurrentes d’Outre-Atlantique. Les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles à New York ont servi de prétexte, sous Bush II, pour planétariser des lois qui ne s’adressaient, jusqu’alors, qu’aux entreprises et aux citoyens américains. Les terroristes wahhabites ont bon dos : l’action terroriste spectaculaire qu’on leur attribue a permis de lancer une attaque systématique contre le véritable ennemi européen, dont il faut, par la coercition juridique, vassaliser les meilleures entreprises, surtout en Allemagne et en France.

Après le pompage des données sensibles de nos entreprises les plus performantes, qui se poursuit allègrement, sans rencontrer ni critiques ni résistances, une nouvelle arme a été sortie de la panoplie américaine : le droit. Depuis une dizaine d’années, depuis la crise de 2008, de grandes entreprises européennes subissent les foudres des procureurs du département de la Justice américaine et l’assaut des agences de régulations financières. Elles sont accusées de violer les embargos imposés à Cuba, à la Corée du Nord et surtout à l’Iran. Les amendes qu’on leur inflige montent à des millions voire des milliards de dollars. Tour à tour, Siemens, la banque ABN Amro, Technip, la BNP, Alstom, la Société Générale, etc. ont été dans le collimateur ; ces multinationales européennes figurent au top dix des plus lourdes sanctions imposées par Washington, en attendant d’être rejointes demain par Airbus ou de passer sous pavillon américain, écrit Ali Laïdi, chercheur auprès de l’IRIS et spécialiste des guerres économiques. Cette attaque systématique et continue contre nos entreprises est le résultat de la doctrine Clinton, car, depuis qu’elle a été énoncée, les Etats-Unis n’ont plus d’alliés mais se trouvent face à des « cibles étrangères » qu’il convient de viser et de frapper quand elles risquent de dépasser en ampleur leurs équivalentes américaines ou de développer des technologies supérieures à celles créées par leurs concurrentes d’Outre-Atlantique. Les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles à New York ont servi de prétexte, sous Bush II, pour planétariser des lois qui ne s’adressaient, jusqu’alors, qu’aux entreprises et aux citoyens américains. Les terroristes wahhabites ont bon dos : l’action terroriste spectaculaire qu’on leur attribue a permis de lancer une attaque systématique contre le véritable ennemi européen, dont il faut, par la coercition juridique, vassaliser les meilleures entreprises, surtout en Allemagne et en France.

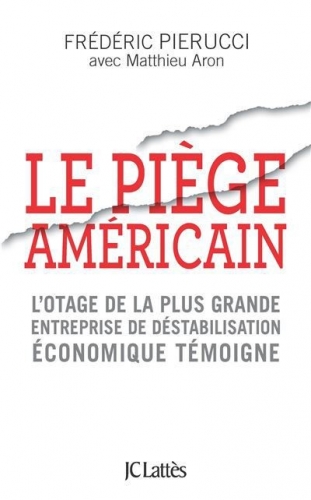

Le sort des cadres chinois de Huawei, poursuivis par la « justice » américaine, laisse préfigurer le pire aux Européens qui transgresseraient les interdits formulés par le Deep State américain. Le récit que vient de nous livrer Frédéric Pierucci dans son livre intitulé « Le piège américain » est affolant : ce cadre d’Alstom a été emprisonné pendant de longs mois aux Etats-Unis pour faire chanter les dirigeants de l’entreprise française qui ont fini par la céder à un consortium américain, avec toute la complaisance de Macron.

Le sort des cadres chinois de Huawei, poursuivis par la « justice » américaine, laisse préfigurer le pire aux Européens qui transgresseraient les interdits formulés par le Deep State américain. Le récit que vient de nous livrer Frédéric Pierucci dans son livre intitulé « Le piège américain » est affolant : ce cadre d’Alstom a été emprisonné pendant de longs mois aux Etats-Unis pour faire chanter les dirigeants de l’entreprise française qui ont fini par la céder à un consortium américain, avec toute la complaisance de Macron.  Face à cette puissance numérique du tout-virtuel, du Big Data, du « hors sol » et du « cloud », la Chine –et je le dis avec amertume parce que j’aurais voulu que ce fut notre Europe qui le fasse- formule le projet intéressant des « routes de la soie », propose ainsi une organisation continentale, celle des géomètres romains, aurait dit Carl Schmitt, renoue avec la pensée du développement chez Friedrich List, entend vertébrer le monde plutôt que le fluidifier et le sublimer dans le « cloud ». Elle parie pour le temps long. Face à cette tâche qu’elle aurait dû suggérer et entreprendre elle-même, l’Europe, dit Empereur, « a souscrit béatement au grand récit de la mondialisation heureuse et de la fin de l’histoire », annoncée au début des années 1990 par Francis Fukuyama. En souscrivant à ces fables sans consistance, elle a évité ainsi la pensée du long terme, que Chinois, sur le plan tellurique, et Américains, sur le plan numérique, ont pourtant toujours eu en tête. Le présentisme obtus des Européens est une erreur fatale. Ce « présent idéal », mais figé, correspondait peut-être à des temps désormais révolus, ceux de la coexistence pacifique qui édulcorait la guerre froide, ceux des Trente Glorieuses qui se sont muées en Trente Piteuses, ou encore ceux de la perestroïka de Gorbatchev. Or le monde est redevenu « normal », c’est-à-dire multipolaire et conflictuel, précise Empereur. Voilà pourquoi un projet de refondation est impératif pour l’UE, aujourd’hui, alors que les peuples renâclent : les Européens, en effet, ont le sentiment diffus que leurs institutions bruxelloises ne sont qu’un fatras technocratique oppressant qui s’auto-justifie par une idéologie vertuiste, tissée de repentance et de culpabilité. Les Européens, ajoute Empereur, « ne disposent ni de la puissance numérique actuellement dominée par les Américains et sans doute demain par les Chinois et sont coupés de toute profondeur stratégique non seulement par leur situation géographique de petit cap de l’Asie mais aussi par l’interdiction absolue qui leur est faite, par leurs alliés anglo-saxons, de s’entendre avec la Russie dans une perspective eurasiatique. (…). Cette stratégie d’interdiction géopolitique est totalement contraire aux intérêts européens ». Pire : ces dernières semaines, à l’occasion de la soixante-troisième conférence sur la sécurité à Munich, Mike Pence, porte-paroles du gouvernement américain, a tenté de forcer Merkel à refuser et à saborder le projet de gazoduc Nord Stream 2 et a déconseillé aux Européens de commercer avec l’Iran. Macron prendra le relais en répétant les admonestations de Pence, ruinant ainsi le binôme franco-allemand, reposant sur une volonté d’émancipation européenne. Sans le gaz russe, l’Europe germanique et bénéluxienne ne peut tout simplement pas survivre ; sans l’apport du commerce iranien, l’Europe est condamnée à la stagnation et à ne disposer que de fonds réduits pour ses « recherches et développements », alors que ceux-ci sont urgentissimes pour rattraper ses retards dans le numérique et dans d’autres domaines de pointe.

Face à cette puissance numérique du tout-virtuel, du Big Data, du « hors sol » et du « cloud », la Chine –et je le dis avec amertume parce que j’aurais voulu que ce fut notre Europe qui le fasse- formule le projet intéressant des « routes de la soie », propose ainsi une organisation continentale, celle des géomètres romains, aurait dit Carl Schmitt, renoue avec la pensée du développement chez Friedrich List, entend vertébrer le monde plutôt que le fluidifier et le sublimer dans le « cloud ». Elle parie pour le temps long. Face à cette tâche qu’elle aurait dû suggérer et entreprendre elle-même, l’Europe, dit Empereur, « a souscrit béatement au grand récit de la mondialisation heureuse et de la fin de l’histoire », annoncée au début des années 1990 par Francis Fukuyama. En souscrivant à ces fables sans consistance, elle a évité ainsi la pensée du long terme, que Chinois, sur le plan tellurique, et Américains, sur le plan numérique, ont pourtant toujours eu en tête. Le présentisme obtus des Européens est une erreur fatale. Ce « présent idéal », mais figé, correspondait peut-être à des temps désormais révolus, ceux de la coexistence pacifique qui édulcorait la guerre froide, ceux des Trente Glorieuses qui se sont muées en Trente Piteuses, ou encore ceux de la perestroïka de Gorbatchev. Or le monde est redevenu « normal », c’est-à-dire multipolaire et conflictuel, précise Empereur. Voilà pourquoi un projet de refondation est impératif pour l’UE, aujourd’hui, alors que les peuples renâclent : les Européens, en effet, ont le sentiment diffus que leurs institutions bruxelloises ne sont qu’un fatras technocratique oppressant qui s’auto-justifie par une idéologie vertuiste, tissée de repentance et de culpabilité. Les Européens, ajoute Empereur, « ne disposent ni de la puissance numérique actuellement dominée par les Américains et sans doute demain par les Chinois et sont coupés de toute profondeur stratégique non seulement par leur situation géographique de petit cap de l’Asie mais aussi par l’interdiction absolue qui leur est faite, par leurs alliés anglo-saxons, de s’entendre avec la Russie dans une perspective eurasiatique. (…). Cette stratégie d’interdiction géopolitique est totalement contraire aux intérêts européens ». Pire : ces dernières semaines, à l’occasion de la soixante-troisième conférence sur la sécurité à Munich, Mike Pence, porte-paroles du gouvernement américain, a tenté de forcer Merkel à refuser et à saborder le projet de gazoduc Nord Stream 2 et a déconseillé aux Européens de commercer avec l’Iran. Macron prendra le relais en répétant les admonestations de Pence, ruinant ainsi le binôme franco-allemand, reposant sur une volonté d’émancipation européenne. Sans le gaz russe, l’Europe germanique et bénéluxienne ne peut tout simplement pas survivre ; sans l’apport du commerce iranien, l’Europe est condamnée à la stagnation et à ne disposer que de fonds réduits pour ses « recherches et développements », alors que ceux-ci sont urgentissimes pour rattraper ses retards dans le numérique et dans d’autres domaines de pointe.  Les dépenses militaires américaines, surtout après l’aventure vietnamienne et après le projet de « guerre des étoiles » cher à Reagan, ont servi à lancer une industrie numérique qui assure la domination américaine sur la planète entière. Les Européens n’ont jamais eu le réflexe de coordonner leurs actions pour être à l’avant-garde des innovations scientifiques et technologiques.

Les dépenses militaires américaines, surtout après l’aventure vietnamienne et après le projet de « guerre des étoiles » cher à Reagan, ont servi à lancer une industrie numérique qui assure la domination américaine sur la planète entière. Les Européens n’ont jamais eu le réflexe de coordonner leurs actions pour être à l’avant-garde des innovations scientifiques et technologiques.

Politik ist ein Spiel von Macht und Herrschaft. Sie dreht sich in ihrem Kern um Interessen – um Interessen und ihre Durchsetzung. Die Frage, die sich hier unweigerlich stellt, ist die danach, welche Interessen Deutschland hat und was es zu unternehmen bereit ist, diese Interessen durchzusetzen.

Die wichtigsten Interessen sind dabei diejenigen, die in direktem Zusammenhang mit der Selbsterhaltung Deutschlands stehen. Deutschland ist zwar Exportweltmeister, aber damit überhaupt irgendein Endprodukt oder ein Zwischenprodukt Deutschland verläßt, sind Rohstoffe ein entscheidendes Importprodukt. Neben Rohöl und Erdgas als Primärenergieträger, sind das vor allem Metalle und seltene Erden. Sie sind für die deutsche Wirtschaft überlebenswichtig.

Die Gewährleistung der Versorgung mit diesen Rohstoffen wird als Versorgungssicherheit bezeichnet. Sie ist das erste und wahrscheinlich bedeutendste Interesse, wenn es um die Selbsterhaltung Deutschlands geht.

Das zweite Interesse in diesem Zusammenhang ist die Sicherheit. Sie hat zwei Dimensionen: die innere und die äußere Sicherheit. Beide überschneiden sich gelegentlich. Zur inneren Sicherheit gehören Dinge wie die Vermeidung von Kriminalität, der Schutz des Eigentums oder der körperlichen Unversehrtheit. In den Bereich der äußeren Sicherheit fallen Dinge wie die Abwehr von direkten Angriffen, der Schutz vor den Gefahren der Migration oder die Bekämpfung des Terrorismus.

Erst als drittes Interesse im Hinblick auf die Selbsterhaltung Deutschlands ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln zu nennen. Deutschland ist nur im Hinblick auf solche Nahrungsmittel auf den Import angewiesen, die hier nicht produziert werden können. Nahrungsmittel der Grundversorgung gehören hier nicht dazu. Das bedeutet, daß die Versorgung mit Nahrungsmitteln primär gegen Bedrohungen von innen geschützt werden müssen.

Ein mögliches Krisenszenario wäre etwa die Verseuchung des Trinkwassers einer Millionenstadt wie Köln oder München mit Chemikalien durch Terroristen. Versorgungssicherheit, die Abwehr krimineller, terroristischer und kriegerischer Aktivitäten sowie die Versorgung mit Nahrungsmitteln – diese drei wesentlichen Interessen der deutschen Selbsterhaltung müssen mit allen Mitteln geschützt werden. Dazu gehört letztlich auch der Einsatz der Bundeswehr, im Inneren genauso wie gegen eine äußere Bedrohung.

Gereon Breuer: Geopolitik. Das Spiel nationaler Interessen zwischen Krieg und Frieden. BN-Anstoß VI. Chemnitz 2015. Sonderangebot: 5 Euro statt 8,50 Euro. Hier bestellen!