Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°336. Au sommaire :

Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°336. Au sommaire :

- Marc Laudelout : Bloc-notes

- Claude Duneton : Un engagement lyrico-stylistique

- François Pignon : Retour en juillet 1961…

- *** : La vente du cinquantenaire

- Francis Bergeron : Paris Céline

- P. S. : Montaigne dans « Voyage au bout de la nuit »

- Jean-Claude Demeilliez : Céline à Dinard

- Robert Le Blanc : Céline en Bretagne, le grand retour

Un numéro de 24 pages, 6 € frais de port inclus.

Abonnement pour l’année 2012 (11 numéros) : 50 €

Le Bulletin célinien

B.P. 70

Gare centrale

BE 1000 Bruxelles

lundi, 05 décembre 2011

Bulletin célinien n°336 décembre 2011

Le Bulletin célinien n°336 décembre 2011

Le Bulletin célinien n°336 - Bloc-notes

En cette année du cinquantenaire, un ultime colloque Céline s’est déroulé le 9 novembre à Paris sous l’égide de la Fondation Singer-Polignac. André Derval y prononça une communication sur « L’accueil critique de Céline, du vivant de l’auteur ». C’était l’occasion de lui demander si, dans le dossier de presse de la période concernée, il avait pu constater des accusations du même genre formulées par des exégètes céliniens. De sa réponse, j’ai essentiellement retenu que, selon lui, il n’y a nullement dérive et qu’accuser Céline d’avoir appelé à l’extermination, comme le fait Viviane Forrester dans la préface citée, ne fait pas nécessairement référence au génocide mais peut aussi s’appliquer, par exemple, à un pogrom. Certes (2). Mais je ne suis pas certain qu’un lecteur contemporain lisant « extermination des juifs » ne songe pas ipso facto aux événements de la deuxième guerre mondiale. Je ne suis pas davantage certain que certains spécialistes de Céline ne récusent pas ce commentaire de François Gibault selon lequel, après la guerre, « Bagatelles et L’École (…) apparaissaient à la lueur des événements que l’on sait comme des appels au massacre » [ce qu’ils ne sont donc pas, ndlr], et qu’« à la lumière de ce que l’on venait de découvrir en Allemagne, ces pamphlets prenaient un tour tragique (…), tandis que Céline lui-même prenait figure d’assassin. » Et d’ajouter : « Céline, mieux que tout autre, savait qu’il n’avait pas voulu l’holocauste et qu’il n’en avait pas même été l’involontaire instrument (3) ». Au risque de me répéter, je dirai qu’il ne s’agit nullement d’exonérer Céline de ses excès, ni même de nier qu’il a manqué de compassion à une époque où elle eût été requise. Autre chose est de lui dénier tout regard compassionnel, ne voyant que « manœuvre ressemblant fort à de l’opportunisme, dont l’auteur ne sort pas grandi (4) » là où d’autres — tel un Yves Pagès, peu suspect de complaisance à l’égard de Céline – perçoivent une réelle humanité. Dira-t-on bientôt que la figure du sergent Alcide dans Voyage au bout de la nuit est une construction habile totalement dénuée de sincérité ?

On n’a assurément pas fini de disserter du cas Céline. Un mot, pour conclure : s’il était ce monstre cynique, inaccessible à la pitié et indifférent au sort de ses contemporains, aurait-il écrit cette œuvre dont l’émotion et la sensibilité sont les caractéristiques premières ? Que ce pamphlétaire, avec tout le génie qui fut le sien, se soit fourvoyé, il était le premier à l’admettre. Sans pour autant formuler le moindre reniement, on le sait. Mais Céline serait-il Céline sans ses outrances et cette démesure qui lui vaut encore tant d’inimitiés ? Au moins ne faudrait-il pas lui prêter des idées qui ne furent pas les siennes.

Marc LAUDELOUT

1. Viviane Forrester, « La peau dernière », préface à Pierre Duverger, Derniers clichés, Imec-Écriture, 2011.

2. François Gibault, préface aux Lettres de prison à Lucette Destouches et à Maître Mikkelsen, Gallimard, 1998.

3. Dans Bagatelles pour un massacre, Céline écrit : « Les Juifs à Jérusalem, un peu plus bas sur le Niger, ils ne me gênent pas ! ils me gênent pas du tout !... Je leur rends moi tout leur Congo, toute leur Afrique ! »

4. André Derval, « Singulier ou pluriel ? Céline, du nombre... », Revue des Deux mondes, n° 6, juin 2011, p. 141.

00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, céline, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 04 décembre 2011

"EL TRABAJADOR" DE ERNST JÜNGER

"EL TRABAJADOR" DE ERNST JÜNGER

Ex: http://sangreyespiritu.blogspot.com/

Principal ensayo del siempre polémico, incomprendido o mal entendido genio de Heidelberg. Publicado originalmente en 1932 la obra no se ha sustraido a una serie de revisiones por su autor adaptando ciertas reflexiones a secuencias vitales cuya magnitud es imposible de menospreciar. El vigor intelectual, el futurismo de sus planteamientos, así como la altura insospechada de una perspectiva que resulta desconcertadora para aquellos que no están preparados para la visión de horizontes nunca explorados, configuran la actual vigencia de esta obra. Incluso sigue aportando claves para lo que será el desarrollo de la modernidad en el siglo XXI.

Principal ensayo del siempre polémico, incomprendido o mal entendido genio de Heidelberg. Publicado originalmente en 1932 la obra no se ha sustraido a una serie de revisiones por su autor adaptando ciertas reflexiones a secuencias vitales cuya magnitud es imposible de menospreciar. El vigor intelectual, el futurismo de sus planteamientos, así como la altura insospechada de una perspectiva que resulta desconcertadora para aquellos que no están preparados para la visión de horizontes nunca explorados, configuran la actual vigencia de esta obra. Incluso sigue aportando claves para lo que será el desarrollo de la modernidad en el siglo XXI.

00:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 02 décembre 2011

Céline et la question de l’anarchie

Céline et la question de l’anarchie

par Charles-Louis Roseau

Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/

« De droite » ou « de gauche », on a souvent qualifié Louis-Ferdinand Céline d’anarchiste. Le romancier, quant à lui, se réclamait parfois de ce mouvement. Pourtant, on sait bien qu’il est peu prudent de prendre les dires de l’auteur pour argent comptant, ce d’autant que les assertions céliniennes de la veille sont souvent démenties par les déclarations du lendemain. J’admire infiniment les auteurs qui ont la patience et la culture suffisantes pour décortiquer la pensée politique de Céline et la présenter comme un tout cohérent, systémique, comme une sorte de mécanique dans laquelle chaque rouage s’ordonne et s’ajuste aux engrenages qui précèdent et qui suivent. J’avoue, en ce qui me concerne, ne pas parvenir à m’élever suffisamment haut pour jeter sur le discours politique célinien un regard synthétique. Ce qui me rassure, en revanche, c’est que les études confirment, en les étoffant de maints exemples et arguments, une intuition qui m’assaille dès qu’il s’agit d’analyser le raisonnement célinien. Je parle évidemment de la tendance contradictoire permanente sur laquelle le romancier a bâti son discours. Céline n’est jamais tout à fait « de droite », ni « de gauche ». Jamais tout à fait « fasciste », ni complètement « anarchiste ». Souvent un peu « patriote », mais parfois absolument « antimilitariste ». Les concepts politiques forgés depuis le XVIIIe siècle à grand renfort de nuances, d’alinéas et d’exceptions qui confirment la règle, seraient-ils inaptes à qualifier une réalité terriblement complexe ? Ou, peut-être, est-ce le discours célinien, dont les échos innombrables ponctuèrent les péripéties politiques du siècle dernier, qui, trop alambiqué, refuse de rentrer dans les cases de la boîte à classification ?

« De droite » ou « de gauche », on a souvent qualifié Louis-Ferdinand Céline d’anarchiste. Le romancier, quant à lui, se réclamait parfois de ce mouvement. Pourtant, on sait bien qu’il est peu prudent de prendre les dires de l’auteur pour argent comptant, ce d’autant que les assertions céliniennes de la veille sont souvent démenties par les déclarations du lendemain. J’admire infiniment les auteurs qui ont la patience et la culture suffisantes pour décortiquer la pensée politique de Céline et la présenter comme un tout cohérent, systémique, comme une sorte de mécanique dans laquelle chaque rouage s’ordonne et s’ajuste aux engrenages qui précèdent et qui suivent. J’avoue, en ce qui me concerne, ne pas parvenir à m’élever suffisamment haut pour jeter sur le discours politique célinien un regard synthétique. Ce qui me rassure, en revanche, c’est que les études confirment, en les étoffant de maints exemples et arguments, une intuition qui m’assaille dès qu’il s’agit d’analyser le raisonnement célinien. Je parle évidemment de la tendance contradictoire permanente sur laquelle le romancier a bâti son discours. Céline n’est jamais tout à fait « de droite », ni « de gauche ». Jamais tout à fait « fasciste », ni complètement « anarchiste ». Souvent un peu « patriote », mais parfois absolument « antimilitariste ». Les concepts politiques forgés depuis le XVIIIe siècle à grand renfort de nuances, d’alinéas et d’exceptions qui confirment la règle, seraient-ils inaptes à qualifier une réalité terriblement complexe ? Ou, peut-être, est-ce le discours célinien, dont les échos innombrables ponctuèrent les péripéties politiques du siècle dernier, qui, trop alambiqué, refuse de rentrer dans les cases de la boîte à classification ?

Qu’en est-il de l’anarchie chez Céline ? Céline est-il anarchiste ? Je l’avoue tout de suite : ce n’est pas à cette dernière question que j’entends répondre. Je me souviens d’une étude que j’ai faite en 2007 à propos des anarchistes francophones sur Internet (1). J’avais envoyé un questionnaire aux webmasters de tous les sites dignes d’intérêt répertoriés sur la toile. L’un d’entre eux m’avait répondu : « Juste un conseil, ne vous lancez pas dans les tendances de l'anarchisme, vous risqueriez d'y perdre votre tête, conservez juste les affiliations, cela suffira à votre propos, les unes ne reflétant pas les autres. Des gens de la même tendance pouvant être soit à la fois, soit séparément dans diverses organisations ou groupe ou revue ou, ou, ou… La mouvance libertaire est, comme les sables, mouvante. » J’ai gardé ce conseil dans un coin de ma tête. Encore aujourd’hui, je ne manque pas de l’appliquer ; cela m’évite de dire des bêtises. Pour se prononcer sur l’anarchisme de Céline, il faudrait donc concevoir clairement et l’homme et le concept… J’en suis malheureusement bien loin. Alors que faire ? M’arrêter ? Le lecteur qui, entamant cet article, se réjouissait d’avance à l’idée de pouvoir « ranger » Céline dans une mouvance, sera sans doute déçu. Il peut en rester là. Celui qui, au contraire, se demande pourquoi on cherche encore à savoir si Céline est anarchiste, celui-ci, qu’il n’hésite pas à me suivre.

L’anarchisme est l’un de ces courants politiques sur lesquels plus on lit, moins on en sait. Quelle que soit l’approche, chaque livre allonge la liste des complexités, des nuances et des diversités internes. Cela ne facilite vraiment pas la tâche, surtout quand il convient d’être synthétique. Historiquement, la définition moderne et politique de l’anarchie naît avec l’État-nation. C’est après la Révolution française, et, plus particulièrement, au cours du XIXe siècle, que le mouvement, ses penseurs et ses principes se sont peu à peu mis en place. Mais quels principes au juste ? Si l’on en croit les auteurs de L’Encyclopédie anarchiste : « Ce qui existe et ce qui constitue ce qu’on peut appeler la doctrine anarchiste, c’est un ensemble de principes généraux, de conceptions fondamentales et d’applications pratiques sur lesquels l’accord s’est établi entre individus qui pensent en ennemis de l’autorité et luttent isolément ou collectivement, contre toutes les disciplines et contraintes politiques, économiques, intellectuelles et morales qui découlent de celle-ci. Il peut donc y avoir et, en fait, il y a plusieurs variétés d’anarchistes, mais tous ont un trait commun qui les sépare de toutes les autres variétés humaines. Ce point commun, c’est la négation du principe d’autorité dans l’organisation sociale et la haine de toutes les contraintes qui procèdent des institutions fondées sur ce principe. (2) » Cette définition pour le moins générique qui, tout en suggérant des sous-ensembles, se garde bien de les détailler, semble englober le cas célinien. En effet, on connaît les critiques que l’auteur adresse à la morale, à la religion, au capitalisme, à la démocratie et au militarisme. L’empreinte anarchiste est d’autant plus vivace, chez Céline, qu’il en est de la littérature comme de la vie : la première impression est souvent la plus vivace. Dans cette perspective, Voyage au bout de la nuit, le roman liminaire, celui par lequel tout lecteur commence son périple célinien, n’en finit jamais d’orienter les opinions. Il est sans doute le roman le plus réaliste de Céline. L’auteur y fustige la guerre, y dénonce la marchandisation des hommes, la misère des classes populaires, les méfaits du colonialisme et du capitalisme… De ce fait, il a été et est toujours perçu comme un roman politique, à tendance populiste, dont l’auteur refusait de prendre parti. Il suffit pour s’en convaincre de consulter les échos parus dans la presse à partir de 1932 (3) : on y parle de roman révolutionnaire, de cri, de souffle nouveau, de peinture réaliste et misérabiliste… À l’époque où chaque intellectuel se devait de choisir un camp et où le communisme figurait la seule expression envisageable de la révolte, tout individu qui, bien qu’ayant des sympathies pour les idées révolutionnaires, refusait de s’encarter, se voyait dédaigneusement taxé d’anarchisme (4) . N’est pas le cas de Bardamu qui, dans les premières pages de Voyage au bout de la nuit, se voit traiter d’ « anarchiste » parce qu’il refuse de défendre la « race française » chère à Arthur Ganate ? C’est donc par défaut que Céline est devenu anarchiste, un peu comme ces étrangers que l’on traitait de « rastaquouères » à la fin du XIXe siècle. Parce qu’il convenait de lui donner une étiquette, mais qu’aucune ne lui correspondait véritablement.

Pourtant, à y regarder de plus près, de l’anarchiste, Louis-Ferdinand Céline n’a que la posture. Très vite, il se présente comme le reclus, le révolté incompris dont la parole rebelle perturbe la bienséance et l’équilibre politique établi. Tout au long de sa carrière, il alimentera cette image d’insoumis, d’abord par ses discours, puis, à la fin de sa vie, à l’aide de photos le représentant en guenilles, lui, l’homme du peuple, dans son « en-dehors » de Meudon. Il y a en effet une forme d’anarchisme ostentatoire chez Céline, mais qu’on ne s’y trompe pas, elle n’entretient aucun rapport avec le politique. Car « la vérité de ce monde, c’est la mort », et il n’y a rien à espérer, rien à construire, rien à autogérer, tant l’homme est viscéralement pourri. La seule once d’anarchisme présente chez Céline, on la doit donc, je pense, à son incroyable égoïsme. À cette indestructible conviction qui fait de l’ego la seule réalité possible, le point de départ et le critère de tout jugement. Il faut relire les lettres d’Afrique (5) pour saisir l’émergence de cette individualisme égocentrique et contestataire qui inscrit Destouches dans la droite lignée du philosophe allemand Max Stirner (6) et de certains de ses homologues français, à commencer par Georges Palante… On parlera alors d’anarchisme « littéraire », « philosophique », « apolitique », « du mépris », « de droite »… N’en reste pas moins qu’il s’agit avant tout d’une posture : d’un « être au monde » ostensible qui n’engage que soi.

Pourtant, à y regarder de plus près, de l’anarchiste, Louis-Ferdinand Céline n’a que la posture. Très vite, il se présente comme le reclus, le révolté incompris dont la parole rebelle perturbe la bienséance et l’équilibre politique établi. Tout au long de sa carrière, il alimentera cette image d’insoumis, d’abord par ses discours, puis, à la fin de sa vie, à l’aide de photos le représentant en guenilles, lui, l’homme du peuple, dans son « en-dehors » de Meudon. Il y a en effet une forme d’anarchisme ostentatoire chez Céline, mais qu’on ne s’y trompe pas, elle n’entretient aucun rapport avec le politique. Car « la vérité de ce monde, c’est la mort », et il n’y a rien à espérer, rien à construire, rien à autogérer, tant l’homme est viscéralement pourri. La seule once d’anarchisme présente chez Céline, on la doit donc, je pense, à son incroyable égoïsme. À cette indestructible conviction qui fait de l’ego la seule réalité possible, le point de départ et le critère de tout jugement. Il faut relire les lettres d’Afrique (5) pour saisir l’émergence de cette individualisme égocentrique et contestataire qui inscrit Destouches dans la droite lignée du philosophe allemand Max Stirner (6) et de certains de ses homologues français, à commencer par Georges Palante… On parlera alors d’anarchisme « littéraire », « philosophique », « apolitique », « du mépris », « de droite »… N’en reste pas moins qu’il s’agit avant tout d’une posture : d’un « être au monde » ostensible qui n’engage que soi. [Photo :Louis Lecoin] L’anarchie célinienne, me semble-t-il, fonctionne comme un trompe l’œil : réaliste de loin et improbable de près. Si l’auteur aime à paraître anarchiste, il ne voit aucun intérêt, je pense, à l’être concrètement. Les anarchistes, quant à eux, n’ont pas l’air de considérer le romancier comme un porte-parole. Et, quand, touché par tel ou tel discours, l’un des leurs se tourne vers l’écrivain, la main ne reste jamais longtemps tendue. L’usage de la référence anarchiste se situe donc ailleurs que dans le champ du politique et de l’engagement solidaire. Il relève au contraire d’une stratégie personnelle, voire tout à fait intime, liée à des vertus symboliques et esthétiques. Dans son essai sur Céline (12), Michel Bounan présente l’écrivain comme un conservateur antisémite et réactionnaire qui se serait sciemment « déguisé » en anarchiste pour mieux véhiculer ses idées. Sans tomber dans les excès d’une telle démonstration, il ne me semble pas déplacé de retenir la thèse du travestissement utilitaire. Comme il le fit pour son statut d’ancien combattant, Céline se serait donc fabriqué, ou simplement contenté d’entretenir, une image d’écrivain anarchiste. Il faut bien reconnaître que la verve révolutionnaire de ses premiers romans, tout comme le récit fantasmé de son enfance populaire et son statut de clochard céleste, ont contribué à alimenter la veine populiste qui participe de la symbolique anarchiste. De même, sa position d’écrivain frondeur, ses frasques judiciaires, son exil et son passage en prison le rangent, du moins en apparence, aux côtés des réfractaires. Pour le non-initié, ou pour l’intellectuel libertaire davantage soucieux de la posture que de l’engagement pratique, Céline pouvait donc aisément passer pour un anarchiste. Mais comment expliquer ce camouflage... Dont je ne saurais même pas m’aventurer à dire s’il était conscient ou non ? À y regarder de plus près, l’idéologie libertaire, vidée de ses applications pratiques, figure l’aboutissement de la marche initiée au siècle des Lumières. Les notions de critique, d’individu et de libre-pensée, qui s’inscrivent au cœur même de la mouvance libertaire, sont également des gages de qualité qui surent s’imposer dans l’histoire politique et littéraire. Dans cette perspective, l’étiquette anarchiste possède des vertus fédératrices qui ne purent que servir les intérêts du romancier. De plus, si l’anarchie reste un concept d’autant plus nébuleux qu’on le regarde de loin, il n’en reste pas moins une pensée politique légitime, humaniste, voire romantique, que seuls les réactionnaires d’un autre temps remettent radicalement en cause. De ce point de vue, Céline avait quelques avantages médiatiques à passer pour un anarchiste : d’abord parce qu’il est inconcevable d’être simultanément libertaire et fasciste. Mais aussi, parce qu’ainsi, sa cause devenait encore plus noble et tolérable.

[Photo :Louis Lecoin] L’anarchie célinienne, me semble-t-il, fonctionne comme un trompe l’œil : réaliste de loin et improbable de près. Si l’auteur aime à paraître anarchiste, il ne voit aucun intérêt, je pense, à l’être concrètement. Les anarchistes, quant à eux, n’ont pas l’air de considérer le romancier comme un porte-parole. Et, quand, touché par tel ou tel discours, l’un des leurs se tourne vers l’écrivain, la main ne reste jamais longtemps tendue. L’usage de la référence anarchiste se situe donc ailleurs que dans le champ du politique et de l’engagement solidaire. Il relève au contraire d’une stratégie personnelle, voire tout à fait intime, liée à des vertus symboliques et esthétiques. Dans son essai sur Céline (12), Michel Bounan présente l’écrivain comme un conservateur antisémite et réactionnaire qui se serait sciemment « déguisé » en anarchiste pour mieux véhiculer ses idées. Sans tomber dans les excès d’une telle démonstration, il ne me semble pas déplacé de retenir la thèse du travestissement utilitaire. Comme il le fit pour son statut d’ancien combattant, Céline se serait donc fabriqué, ou simplement contenté d’entretenir, une image d’écrivain anarchiste. Il faut bien reconnaître que la verve révolutionnaire de ses premiers romans, tout comme le récit fantasmé de son enfance populaire et son statut de clochard céleste, ont contribué à alimenter la veine populiste qui participe de la symbolique anarchiste. De même, sa position d’écrivain frondeur, ses frasques judiciaires, son exil et son passage en prison le rangent, du moins en apparence, aux côtés des réfractaires. Pour le non-initié, ou pour l’intellectuel libertaire davantage soucieux de la posture que de l’engagement pratique, Céline pouvait donc aisément passer pour un anarchiste. Mais comment expliquer ce camouflage... Dont je ne saurais même pas m’aventurer à dire s’il était conscient ou non ? À y regarder de plus près, l’idéologie libertaire, vidée de ses applications pratiques, figure l’aboutissement de la marche initiée au siècle des Lumières. Les notions de critique, d’individu et de libre-pensée, qui s’inscrivent au cœur même de la mouvance libertaire, sont également des gages de qualité qui surent s’imposer dans l’histoire politique et littéraire. Dans cette perspective, l’étiquette anarchiste possède des vertus fédératrices qui ne purent que servir les intérêts du romancier. De plus, si l’anarchie reste un concept d’autant plus nébuleux qu’on le regarde de loin, il n’en reste pas moins une pensée politique légitime, humaniste, voire romantique, que seuls les réactionnaires d’un autre temps remettent radicalement en cause. De ce point de vue, Céline avait quelques avantages médiatiques à passer pour un anarchiste : d’abord parce qu’il est inconcevable d’être simultanément libertaire et fasciste. Mais aussi, parce qu’ainsi, sa cause devenait encore plus noble et tolérable.Il est toujours malvenu de conclure une réflexion sur une série d’hypothèses. Les certitudes, comme le meilleur, sont pour la fin. Je souhaiterais donc clore cet article sur un lien qui, sans aucun doute, rapproche Céline de l’anarchie. Cette attache d’ordre esthétique a été étudiée en détails par Yves Pagès dans son livre sur la pensée politique de l’auteur (13). Il s’agit de l’influence des anarchistes de la Belle Epoque sur l’œuvre célinienne. Plutôt que de résumer cette brillante étude, j’invite le lecteur à la parcourir. Il y découvrira combien le jeune Destouches dut être impressionné par la série d’attentats anarchistes qui ponctuèrent son enfance et sévirent souvent dans son quartier. Il y croisera les figures de Caserio, d’Emile Henry, d’Auguste Vaillant, de Liabeuf, ou encore de tous ceux qui formèrent la bande à Bonnot. Les polémistes insoumis aussi : Libertad, Zo d’Axa… Étrangement, certains de ces personnages semblent refaire surface dans l’œuvre célinienne. On pense évidemment à Bardamu, mais aussi au Borokrom de Guignol’s Band. Dès lors, on ne peut que tomber d’accord avec Yves Pagès. Le projet littéraire célinien est semblable aux combats de ces libertaires accrochés au tournant des siècles. C’est une révolte individuelle perdue d’avance.

Un cri populaire d’autant plus déchirant qu’il est conscient de sa propre fin. L’acte d’un forcené assiégé qui refuse de se rendre.

Charles-Louis ROSEAU

Le Petit Célinien, 19 novembre 2011.

1 - Charles-Louis Roseau, Les Anarchistes francophones et Internet, Mémoire de Master sous la direction de Véronique Richard, Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées (Celsa), Paris IV – La Sorbonne, 2007.

2 - Sébastien Faure (sous la direction de), Encyclopédie anarchiste, Paris, Œuvre internationale des Éditions anarchistes, 4 Vol, 1934-1935.

3 - André Derval – textes réunis et présentés par – Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, Critiques 1932 – 1935, Paris, Ed. de l’IMEC, 1993.

4 - Le 9 décembre 1932, Paul Nizan écrit dans l’Humanité : « Céline n'est pas parmi nous : impossible d'accepter sa profonde anarchie, son mépris, sa répulsion générale qui n'acceptent point le prolétariat. Cette révolte pure peu le mener n'importe où : parmi nous, contre nous ou nulle part. Il lui manque la révolution.» Cité dans Ibid., p. 61.

5 - Louis-Ferdinand Céline, Cahiers Céline n°4 – Lettres et premiers écrits d’Afrique 1916 – 1917, textes réunis et présentés par Jean-Pierre Dauphin, Paris, Gallimard, 1978.

6 - Max Stirner, L’Unique et sa propriété, Lausanne, l’Âge d’homme, 1972. Paru en Allemagne en 1845, ce livre a été traduit pour la première fois en français en 1899.

7 - Cité dans Lettres, édition établie par Henri Godard et Jean-Paul Louis, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 2009, p. 416.

8 - Cité par Bruno Jouy dans Voyage au bout de la nuit, Etude d’une réception, Thèse de Doctorat sous la direction de Pierre Lainé, Université de Bretagne occidentale, 1992.

9 - Lettres, Op. cit., p. 1243.

10 - Jean Vita, « Céline et l’enfance », dans Défense de l’Homme, N°17, février 1950, p.25-27. Dans cet article initialement paru en 1944, l’auteur présente Céline comme un « anarchiste ».

11 - Une synthèse complète de cette étude publiée sur trois numéros est disponible sur : http://florealanar.wordpress.com/2011/01/26/un-peu-dhistoire/

12 - Michel Bounan, L’Art de Céline et son Temps, Editions Allia, Paris, 2004.

13 - Yves Pagès, Les Fictions du politique chez L.-F Céline, « L’Univers historique », Paris, Le Seuil, 1994.

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, anarchie, anarchisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 28 novembre 2011

Bestandsaufnahme der deutschen Seele nach dem Jahrhundertkrieg: Joachim Fernaus „Disteln für Hagen“

| Bestandsaufnahme der deutschen Seele nach dem Jahrhundertkrieg: Joachim Fernaus „Disteln für Hagen“ |

|

Geschrieben von: Martin Böcker |

|

Ex: http://www.blauenarzisse.de/ |

|

Als Joachim Fernau eben das getan hat, sich den Nibelungen genähert, war er kein junger Mensch mehr. Disteln für Hagen erschien 1966. Damals war der „erfolgreiche Geschichtsfeuilletonist“ (SPIEGEL) 56 Jahre alt. Im zweiten Weltkrieg wurde der in Posen Geborene und in Schlesien Aufgewachsene als Kriegsberichterstatter eingesetzt. Er arbeitete in München als Schriftsteller und freier Journalist, sein erstes Buch Deutschland, Deutschland über alles…, 1952 erschienen, war bereits ein Bestseller. Der flapsige Blick auf die Nationalhelden So nahm sich Fernau das Recht heraus, ziemlich flapsig über Siegfried, Hagen, Gunther, Gernot, Brunhild und die schöne Kriemhild zu berichten und darüber, was nach dem Jahrhundertkrieg noch von ihnen übrig war. Eine Bestandsaufnahme der deutschen Seele wollte er versuchen, so lautet auch der Untertitel des Buches. Er erzählt die Nibelungen-Geschichte nach, und immer wieder kommentiert er sie in „Rondos“, kurzen Zwischenstücken, in denen er die Sage aus seiner Sicht erläutert, also den „Bestand“ aufnimmt. Das ist an einigen Stellen sehr unterhaltsam. Wer die Sage noch nicht kennt, findet hier einen lesenswerten Einstieg. Fernau schafft andererseits Distanz zwischen sich und dem ersten „deutschen“ Nibelungendichter. Der Journalist und Schriftsteller vergleicht die „deutsche“ Version der Sage mit ihren nordischen, skandinavischen und isländischen Vorgängern. So deckt er allerlei beschönigende Brüche auf, will damit der „deutschen Seele“ auf die Spur kommen. Wenn der deutsche Nibelungendichter bei der Ankunft Siegfrieds in Worms schreibt, dass die Wormser „den Herren“ entgegen liefen, weil das so „Fug und Recht“ war, dann schreibt Fernau: „Sie gafften und staunten und umkreisten die blendenden Gestalten; sie hingen mit den Blicken an den gewaltigen Pferdestärken, sie riefen sich ihre Mutmaßungen zu und waren entzückt, wenn die Fremden nur lächelten.“ Immer wieder kommt er mit diesem hämischen Spott. Fernau der Kindskopf bläst den Staub vom ehrwürdigen Epos

Fernaus wichtigstes Indiz in seiner Argumentation über die deutsche Seele ist die „Saalschlacht“ (besser wohl: das „Saalschlachten“) am Ende der Nibelungensage. Wie die Deutschen in den vier Jahren des ersten Weltkrieges blieb Hagen dort bis zum Ende treu. Doch was hat Hagen getan? Wer ist Hagen? Fernau gibt die Antworten: Er ermordete Siegfried, verriet Kriemhild und versenkte ihren Schatz, vernichtete die Donau-Fähre und machte so jeden Rückzug unmöglich, ermordete den wehrlosen Sohn Etzels, seines ahnungslosen Gastgeber, und traf damit eine Entscheidung über den Kopf seines Königs hinweg. Hagens falsche Treue und ein Blick auf die Untiefen der deutschen Seele Wer war treu, sagen Sie es mir!“ fragt der Autor – irgendwie verzweifelt und empört – in die Runde. Hagen, so impliziert der ehemalige Kriegsberichterstatter, war es nicht. Doch was fasziniert „uns Deutsche“ so an diesen gerissenen, kampfstarken, weltgewandten Helden? Was hat diese „schauerlich-imposante Geradlinigkeit“? Es ist die Idee, sagt Fernau. Der Schriftsteller schließt mit beißendem Spott: „Keiner kann der Idee so treu sein wie der Deutsche. Wo die Idee fehlt, schafft er sie. Wo das nicht möglich ist, ist er nicht treu.“ Damit glaubt Fernau, die Essenz der deutschen Seele ermittelt zu haben. Dieser Gedanke ist anziehend, so kann man ihm angesichts Luther, Marx, Wilhelm II., Hitler und den Grünen doch einiges abgewinnen. „Schreckliche Zutaten, sagen Sie? Ja, das ist wahr. Aber seien Sie ohne Sorge; wenn Sie wüssten, womit die Kuchen anderer Völker gebacken sind!“ schreibt der Journalist und Buchautor. Er wirbt für einen klaren, offenen Blick der Deutschen auf sich selbst. Nicht die Welt soll an uns genesen, sondern wir selbst. Denn die Geschichte ist sicher noch nicht zu Ende. Joachim Fernau: Disteln für Hagen. 11. Auflage. Herbig Verlag. 224Seiten, gebunden. 6,95 Euro. Joachim Fernau - Leben und Werk in Text und Bildern. Herausgegeben von Götz Kubitschek und Erik Lehnert. Edition Antaios. 144 Seiten, gebunden. 14 Euro. |

00:05 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, livre, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, joachim fernau |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 27 novembre 2011

Goethe and the Indo-European religiosity

Goethe and the Indo-European religiosity

Hans Friedrich Karl Günther

The greatest ideas of mankind have been conceived in the lands between India and Germania, between Iceland and Benares (where Buddha began to teach) amongst the peoples of Indo-European language; and these ideas have been accompanied by the Indo-European religious attitude which represents the highest attainments of the mature spirit. When in January 1804, in conversation with his colleague, the philologist Riemer, Goethe expressed the view that he found it “remarkable that the whole of Christianity had not brought forth a Sophocles”, his knowledge of comparative religion was restricted by the knowledge of his age, yet he had unerringly chosen as the precursor of an Indo-European religion the poet Sophocles, “typical of the devout Athenian… in his highest, most inspired form”,41 a poet who represented the religiosity of the people, before the people (demos) of Athens had degenerated into a mass (ochlos). But where apart from the Indo-European, has the world produced a more devout man with such a great soul as the Athenian, Sophocles?

Where outside the Indo-European domain have religions arisen, which have combined such greatness of soul with such high flights of reason (logos, ratio) and such wide vision (theoria)? Where have religious men achieved the same spiritual heights as Spitama Zarathustra, as the teachers of the Upanishads, as Homer, as Buddha and even as Lucretius Carus, Wilhelm von Humboldt and Shelley?

Goethe wished that Homer’s songs might become our Bible. Even before the discovery of the spiritual heights and power of the pre-Christian Teuton, but especially after Lessing, Winckelmann and Heinrich Voss, the translator of Homer, the Indo-European outlook renewed itself in Germany, recalling a world of the spirit which was perfected by great German poets and thinkers during the late eighteenth and early nineteenth centuries.

Since Goethe’s death (1832), and since the death of Wilhelm von Humboldt (1835), the translator of the devout Indo-European Bhagavad Gita, this Indo-European spirit, which also revealed itself in the pre-Christian Teuton, has vanished.

Goethe had a premonition of this decline of the West: even in October 1801 he remarked in conversation with the Countess von Egloffstein, that spiritual emptiness and lack of character were spreading — as if he had foreseen what today characterises the most celebrated literature of the Free West. It may be that Goethe had even foreseen, in the distant future, the coming of an age in which writers would make great profits by the portrayal of sex and crime for the masses. As Goethe said to Eckermann, on 14th March 1830, “the representation of noble bearing and action is beginning to be regarded as boring, and efforts are being made to portray all kinds of infamies”. Previously in a letter to Schiller of 9th August 1797, he had pointed out at least one of the causes of the decline: in the larger cities men lived in a constant frenzy of acquisition and consumption and had therefore become incapable of the very mood from which spiritual life arises. Even then he was tortured and made anxious, although he could observe only the beginnings of the trend, the sight of the machine system gaining the upper hand; he foresaw that it would come and strike (Wilhelm Meisters Wanderjahre, Third Book, Chapter 15, Cotta’s Jubilee edition, Vol. XX, p. 190). In a letter to his old friend Zelter, on 6th June 1825, he pronounced it as his view that the educated world remained rooted in mediocrity, and that a century had begun “for competent heads, for practical men with an easy grasp of things, who [...] felt their superiority above the crowd, even if they themselves are not talented enough for the highest achievements”; pure simplicity was no longer to be found, although there was a sufficiency of simple stuff; young men would be excited too early and then torn away by the vortex of the time. Therefore Goethe exhorted youth in his poem Legacy of the year 1829:

In increasing degree since approximately the middle of the nineteenth century poets and writers as well as journalists — the descendants of the “competent heads” by whom Goethe was alarmed even in the year 1801 — have made a virtue out of necessity by representing characterlessness as a fact. With Thomas Mann this heartless characterlessness first gained world renown. Mann used his talent to conceal his spiritual desolation by artifices which have been proclaimed by contemporary admirers as insurpassable. But the talent of the writers emulating Thomas Mann no longer sufficed even to conceal their spiritual emptiness, although many of their readers, themselves spiritually impoverished, have not noticed this.

The freedom of the Press, which was introduced through the constitution of May 1816 into the Duchy of Weimar and which had already been demanded by Wieland with his superficial judgment would, Goethe declared, do nothing more than give free rein to authors with a deep contempt of public opinion (Zahme Xenien, Goethes Sämtliche Werke, Cotta’s Jubilee edition, Vol. IV, p. 47; Annalen (Annals) 1816, same edition, Vol. XXX, p. 298). In the Annalen of 1816, he remarked that every right-thinking man of learning in the world foresaw the direct and incalculable consequences of this act with fright and regret. Thus even in his time, Goethe must have reflected how little the men of the Press, were capable of combining freedom with human dignity.

When the descendants of the competent heads of the beginning of the nineteenth century rose, through their talents, to the upper classes, where due to a lower birthrate their families finally died out, the eliminating process of social climbing in Europe seized hold of less capable heads and bore them away into the vortex of the time. Their culture has been described most mercilessly by Friedrich Nietzsche in his lectures of the year 1871-72: Concerning the Future of Our Educational Institutions (Pocket edition, Vol. I, 1906, pp. 314, 332-333, 396). Nietzsche above all concentrated on famous contemporary writers, “the hasty and vain production, the despicable manufacturing of books, the perfected lack of style, the shapelessness and characterlessness or the lamentable dilution of their expressions, the loss of every aesthetic canon, the lust for anarchy and chaos” — which he described as if he had actually seen the most celebrated literature of the Free West, whose known authors no longer mastered their own languages even to the extent still demanded by popular school teachers around 1900. These vociferous heralds of the need for culture in an era of general education were rejected by Nietzsche who in this displayed true Indo – European views – as fanatical opponents of the true culture, which holds firm to the aristocratic nature of the spirit. If Nietzsche described the task of the West as to find the culture appropriate to Beethoven, then the serious observer today will recognise only too well the situation which Nietzsche foresaw and described as a laughing stock and a thing of shame.

In the year 1797, Friedrich Schiller composed a poem: Deutsche Grösse. Full of confidence in the German spirit he expressed the view that defeat in war by stronger foes could not touch German dignity which was a great moral force. The precious possession of the German language would also be preserved. Schiller (Das Siegesfest) certainly knew what peoples had to expect of war:

| For Patrocles lies buried and Thersites mes back; |

but he must have imagined that the losses of the best in the fight could be replaced. The dying out of families of dignity and moral stature (megalopsychia and magnanimitas), had then not yet begun in Europe.

In the year 1929, just a decade after the First World War had ended, that Peloponnesian war of the Teutonic peoples, which caused both in England and in Germany excessively heavy losses of gifted young men, of officers and aristocrats, Oskar Walzel (Die Geistesströmungen des 19. Jahrhunderts, 1929, p. 43), Professor of German literature at the university of Bonn, gave it as his opinion that after this war the trend to de-spiritualise Germany had gained ground far more rapidly than hitherto: “Is there in German history in general such an identical want of depth in men to be observed as at present?” But for the Germans it is poor consolation that this “de-spiritualising” is just as marked in other Western countries. Another sign of this trend is that today many famous writers are no longer capable of preserving the precious possession of the German language. Other Western languages are also neglecting their form and literature, but this again is poor consolation for the Germans. Such neglect is considered by many writers today as characteristic of, and part of the process of gaining their freedom and liberation from all traditional outlooks. Goethe criticised this as a false idea of freedom (Maxims and Reflections, Goethes Sämtliche Werke, Cottas Jubiläumsausgabe, Vol. IV, p. 229) in the following words:

“Everything which liberates our spirit, without increasing our mastery of ourselves, is pernicious.”

Thus, by freedom Goethe also understood the dignity of the freeborn, not the nature and mode of life of the freed slave.

From The Religious Attitudes of The Indo-Europeans, London 1967. Translated by Vivian Bird.

00:09 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : indo-européens, philosophie, littérature, goethe, allemagne, littérature allemande, lettres allemandes, lettres |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 25 novembre 2011

Emil Cioran e o Culto à Morte

O ensaísta franco-romeno, Emile Cioran, sugere que uma conscientização da futilidade existencial representa a única arma contra delírios teológicos e ideológicos que têm balançando a Europa por séculos. Nascido na Romênia em 1911, Cioran desde muito cedo se identificou com o velho provérbio Europeu de que geografia significa destino. Da sua região nativa, de onde uma vez vagou pelas hordas de Scythian e Sarmatian, e na qual mais recentemente, vampiros e Draculas políticos estão tomando o pedaço, ele herdou um típico talento “balkanesque” de sobrevivência. Dezenas de povos gregos antigos evitavam esta área, e quando as circunstâncias políticas os forçaram a fugir, escolheram uma nova pátria na Sicília ou na Itália – ou hoje, como Cioran, na França. “Nossa época” escreve Cioran, “vai ser marcada pelo romantismo de pessoas apátridas. Já a imagem do universo está no passo de que ninguém terá direitos civis.”[1] Similarmente a esses compatriotas exilados, Eugene Ionesco, Stephen Lupasco, Mircea Eliade, e muitos outros, Cioran vem para compreender muito cedo que o senso de futilidade existencial pode melhor ser curado pela crença em um conceito histórico cíclico, que exclui qualquer noção de chegada de um Messias ou a continuação do progresso tecno-econômico.

A atitude política, estética e existencial, de Cioran em relação a ser e tempo é um esforço para restaurar o pensamento pré-Socrático, o qual o Cristianismo, logo a herança do racionalismo e do positivismo, empurrou para a periferia da especulação filosófica. Nesse ensaio e aforisma, Cioran tenta lançar uma fundação de uma filosofia de vida que, paradoxalmente, consiste na refutação total de todo o viver. Em uma era de história acelerada lhe parece sem sentido especular sobre o aperfeiçoamento humano ou sobre o “fim da história”. “O futuro”, escreve Cioran, “vão e vejam por si mesmos se realmente desejam. Eu prefiro me agarrar ao inacreditável presente e ao inacreditável passado. Eu os deixo a oportunidade de encarar o inacreditável.”[2] Antes dos empreendimentos humanos em devaneios sobre a sociedade futurista, ele devia primeiro imergir a si mesmo na insignificância da sua vida, e finalmente restaurar a vida para o que ela é de fato: uma hipótese trabalhosa. Em uma de suas litografias, o pintor francês J. Valverde, do século XVI, esboçou um homem que tinha tirado sua própria pele. Esse incrível homem, segurando uma faca em uma das mãos e sua pele recém tirada na outra, assemelha-se a Cioran, que agora ensina aos seus leitores como melhor tirar a máscara das ilusões políticas. Homens sentem medo somente na sua pele, não no esqueleto. Como seria para uma mudança, pergunta Cioran, se o homem poderia ter pensado em algo não relacionado ao ser? Nem tudo que transparece teimoso tem causado dores de cabeça? “E eu tenho pensado em todos que eu conheço”, escreve Cioran, “em todos que não estão mais vivos, há muito chafurdando em seus caixões, para sempre isentos da sua carne – e medo.”[3]

A interessante característica de Cioran é a tentativa de lutar contra o niilismo existencial por significados niilistas. Diferente de seus contemporâneos, Cioran é averso ao pessimismo chic dos intelectuais modernos que lamentam paraísos perdidos, e que continuam pontificando sobre o fim do progresso econômico. Inquestionavelmente, o discurso literário da modernidade tem contribuído para essa disposição do falso pessimismo, embora esse pessimismo pareça ser mais induzido por apetites econômicos frustrados, e menos, pelo que Cioran fala, “alienação metafísica”. Contrário ao existencialismo de J.P. Sartre, que foca na ruptura entre ser e não-ser, Cioran lamenta a divisão entre a linguagem e a realidade e, portanto, a dificuldade de transmitir inteiramente a visão da insignificância existencial. Em um tipo de alienação popularizada por escritores modernos, Cioran detecta o ramo da moda do “parnasianismo” que elegantemente mascara uma versão aquecida de uma crença frustrada em andamento. Como uma atitude crítica em relação aos seus contemporâneos, talvez seja a razão do por quê Cioran nunca teve elogios caindo aos montes sobre ele, e por quê seus inimigos gostam de apelida-lo de “reacionário”. Para rotular Cioran de filósofo do niilismo pode ser melhor apropriado em vista do fato de quê ele é um blasfemador teimoso que nunca se cansa de chamar Cristo, São Paulo, e todo o clérigo cristão, tão bem quanto seus seculares marxistas freudianos, de sucessores totais da mentira e mestres da ilusão. Ao atenuar Cioran para uma categoria ideológica e intelectual preconcebida não se pode fazer justiça ao seu temperamento complexo, nem refletir objetivamente sua filosofia política complicada. Cada sociedade, democrática ou despótica, tenta silenciar aqueles que encarnam a negativa da sacrossanta teologia política. Para Cioran, todo os sistemas devem ser rejeitados pela simples razão de que eles glorificam o homem como criatura final. Somente no louvor do não-ser, e na total negação da vida, argumenta Cioran, a existência do homem se torna suportável. A grande vantagem de Cioran é, como ele diz, “eu vivo somente porque é meu poder morrer quando eu quiser; sem a idéia de suicídio, eu tenho me matado já há muito tempo atrás.”[4] Essas palavras testemunham a alienação de Cioran da filosofia de Sisyphus, bem como sua desaprovação do pathos moral do trabalho infestado de esterco. Dificilmente um caráter bíblico ou moderno democrata poderia querer contemplar de maneira similar a possibilidade de quebrar o ciclo do tempo. Como Cioran diz, o supremo senso de beatitude é alcançável somente quando o homem compreende que ele pode, em qualquer momento, terminar com sua vida; somente nesse momento isso significará uma nova “tentação de existir”. Em outras palavras, poderia ser dito que Cioran desenha sua força vital do constante fluxo de imagens de morte saudada, assim interpretando irrelevante todas as tentativas de qualquer compromisso ético ou político. O homem deveria, por uma mudança, argumenta Cioran, tentar funcionar como uma bactéria saprófita; ou melhor, como uma ameba da era Paleozóica. Como forma primordial de existência pode suportar o terror do ser e do tempo mais facilmente. Em um protoplasma, ou em espécies mais arcaicas, há mais beleza que em todos os filósofos da vida. E para reiterar este ponto, Cioran acrescenta: “Oh, como eu gostaria de ser uma planta, mesmo que eu teria que ser um excremento de alguém!”[5]

Talvez Cioran poderia ser retratado como arruaceiro, ou como os franceses diriam, “trouble fete”, do qual os aforismas suicidas ofendem a sociedade burguesa, mas de quem as palavras também chocam os socialistas modernos sonhadores. Em vista da sua aceitação da idéia da morte, assim como sua rejeição de todas as doutrinas políticas, não é de admirar que Cioran não mais se sente imposto ao egoísta amor da vida. Por isso, não há razão para ele no refletir sobre a estratégia de vida; alguém deveria, primeiro, começar a pensar sobre a metodologia da morte ou, melhor ainda, como nunca ter nascido. “A humanidade tem regredido muito”, escreve Cioran, e “nada prova isso melhor que a impossibilidade de encontrar uma única nação ou tribo na qual o nascimento de uma criança causa luto e lamentação”[6] Onde estão aqueles tempos sacros, pergunta Cioran, quando os bogumils balcânicos e os cátaros franceses viram no nascimento de uma criança um castigo divino? As gerações atuais, ao invés de alegrarem-se quando seus queridos morrem, estão aturdidos com terror e descrença na visão da morte. Ao invés de lamentar e lutar quando sua prole nasce, organizam festividades em massa:

“Se embargá-los é um mal, a causa desse mal deve ser vista no escândalo do nascimento – porque para nascer significa ser embargado. O propósito da separação deveria ser a supressão de todos os vestígios desse escândalo – o sinistro e o menos tolerável dos escândalos.”[7]

A filosofia de Cioran carrega uma forte marca de Friedrich Nietzsche e das Upanishads indianas. Embora seu incorrigível pessimismo muitas vezes chama a “Weltschmerz” de Nietzsche, sua linguagem clássica e sua rígida sintaxe raramente tolera narrativas românticas ou líricas, nem as explosões sentimentais que pode-se encontrar na prosa de Nietzsche. Ao invés de recorrer à melancolia trovejante, o humor paradoxal de Cioran expressa algo o qual, em primeiro lugar, nunca deveria ter sido construído verbalmente. A fraqueza da prosa de Cioran reside, provavelmente, na sua falta de organização temática. Quando seus aforismos são lidos como notas destruídas de uma boa construção musical, e também sua linguagem é bastante hermética, em que o leitor tem de tatear o significado.

Quando alguém lê a prosa de Cioran é confrontado por um autor que impõe um clima de gélido apocalipse, que contradiz completamente a herança do progresso. A verdadeira alegria está em não-ser, diz Cioran, que é, na convicção de que cada ato de criação intencional perpetua o caos cósmico. Não há propósito nas deliberações intermináveis sobre um melhor sentido da vida. A história inteira, seja a história lembrada ou a história mítica, é repleta de cacofonia de tautologias teológicas e ideológicas. Tudo é “éternel retour”, um carrossel histórico, com aqueles que estão hoje no topo, terminando amanhã no fundo do poço.

“Eu não posso desculpar a mim mesmo por ter nascido. É como se, ao insinuar a mim mesmo nesse mundo, eu profanasse algum mistério, traísse algum importante noivado, executasse um erro de gravidade indescritível.”[8]

Não significa que Cioran seja completamente isolado dos tormentos físicos e mentais. Ciente da possibilidade de um desastre cósmico, e persuadido neurologicamente de que algum outro predador pode em qualquer momento privar-se do seu privilégio para assim morrer, ele implacavelmente evoca um conjunto de imagens de morte em camas. Não é um verdadeiro método aristocrático de aliviar a impossibilidade d ser?

“A fim de vencer a ansiedade ou temor tenaz, não há nada melhor do que imaginar seu próprio funeral: método eficiente e acessível a todos. A fim de evitar recorrer a isso durante o dia, o melhor é entrar nessas virtudes logo após se levantar. Ou talvez fazer uso disso em ocasiões especiais, semelhante ao Papa Inocêncio IX que mandou pintarem ele morto em sua cama. Ele lançaria um olhar para aquela pintura toda vez que tivesse uma decisão importante a fazer...”[9]

Primeiramente, já se deve ter sido tentado a dizer que Cioran é afeiçoado em mergulhar nas suas neuroses e idéias mórbidas, como se pudessem ser usadas para inspirar sua criatividade literária. Tão emocionante que ele encontra seu desgosto pela vida que ele próprio sugere que “aquele que consegue adquiri-lo tem um futuro o qual fará tudo prosperar; sucesso assim como derrota.”[10] Tal franca descrição de seus espasmos emocionais o faz confessar que sucesso, para ele, é tão difícil adquirir quanto a falha. Tanto um como o outro lhe causam dor-de-cabeça.

O sentimento da futilidade sublime com relação a tudo que engloba a vida vai de mão à mão com a atitude pessimista de Cioran com respeito ao surgimento e à decadência dos impérios e dos Estados. Sua visão da circulação do tempo histórico lembra Vico's corsi e ricorsi, e seu cinismo sobre a natureza humana desenha na “biologia” histórica de Spengler. Tudo é um carrossel, e todo sistema está condenado a perecer no momento em que toma entrada na cena histórica. Pode-se detectar nas profecias sombrias de Cioran os pressentimentos do estóico imperador romano Marcus Aurelius, quem ouviu na distância do Noricum o galope dos cavalos bárbaros, e quem discerniu através da neblina de Panonia as pendentes ruínas do império romano. Embora hoje os atores sejam diferentes, a configuração permanece similar; milhões de novos bárbaros começaram a bater nos portões da Europa, e em breve tomarão posse daquilo que está dentro dela:

“Independentemente do quê o mundo se tornará no futuro, os ocidentais assumirão o papel do Graeculi do império romano. Necessitados de e desprezados por novos conquistadores, não terão nada para oferecer a não ser a imposturice da sua inteligência ou o brilho de seu passado.”[11]

Este é o momento da rica Europa arrumar-se e ir embora, e ceder a cena histórica para outros povos mais viris. A civilização se torna decadente quando toma a liberdade como certa; seu desastre é iminente quando se torna tolerante a todo tosco de lá de fora. No entanto, apesar de que os furacões políticos estão à espreita no horizonte, Cioran, como Marcus Aurelius, está determinado a morrer com estilo. Seu senso do trágico ensinou-o a estratégia do ars moriendi, o tornando preparado para qualquer surpresa, independente da sua magnitude. Vitoriosos e vítimas, heróis e capangas, eles todos não se revezam nesse carnaval da história, lamentando e lamentando seu destino enquanto no fundo do poço, e tomando vingança enquanto no topo? Dois mil anos de história greco-cristã é uma mera ninharia em comparação à eternidade. Uma civilização caricatural está agora tomando forma, escreve Cioran, na qual os que estão criando estão ajudando aqueles que a querem destruir. A história não tem sentido e, portanto, na tentativa de torna-la significativa, ou esperar disso uma explosão final de teofania, é uma quimera auto-destrutiva. Para Cioran, há mais verdade nas ciências ocultas do que em todas as filosofias que tentam dar sentido de vida. O homem se tornará finalmente livre quando ele tirar sua camisa de força do finalismo e do determinismo, e quando ele compreender que a vida é um erro acidental que saltou de uma circunstância astral desconcertante. Provas? Uma pequena torção da cabeça claramente mostra que a história, de fato, se resume a uma classificação do policiamento: “afinal de contas, a barganha histórica não é a imagem da qual as pessoas têm do policiamento das épocas?”[12] Suceder na mobilização das massas em nome de algumas idéias obscuras, para as permitir farejar sangue, é um caminho certeiro para o sucesso político. As mesmas massas, as quais carregaram nos ombros a revolução francesa em nome da igualdade e da fraternidade, não têm muitos anos atrás também carregado nos ombros um imperador de roupas novas – um imperador em cujo nome corriam descalços de Paris a Moscou, de Jena para Dubrovnik? Para Cioran, quando uma sociedade cai fora das utopias políticas, não há mais esperanças, e consequentemente não se pode mais haver vida. Sem utopia, escreve Cioran, as pessoas são forçadas a cometer suicídio; graças à utopia, elas cometem homicídio.

Hoje em dia não há mais utopia. A democracia de massa tomou seu lugar. Sem a democracia a vida possui algum sentido; agora, a democracia não possui vida em si mesmo. Afinal, Cioran argumenta, se não fosse por um lunático da Galiléia, o mundo seria um lugar muito chato. Ai, ai, quantos lunáticos hoje estão incubando hoje suas auto-denominadas derivativas teológicas e ideológicas. “A sociedade está mal organizada”, escreve Cioran, “ela não faz nada contra os lunáticos que morrem tão cedo.”[13] “Provavelmente todos os profetas e adivinhos políticos deveriam imediatamente ser condenados à morte, porque quando a ralé aceita um mito – prepare-se para massacres ou, melhor, para uma nova religião.”[14]

Inequivocamente, como os ressentimentos de Cioran contra a utopia poderiam aparecer, ele está longe de ridicularizar sua importância criativa. Nada poderia ser mais repugnante para ele do que o vago clichê da modernidade que associa a busca pela felicidade com uma sociedade da busca pelo prazer da paz. Desmistificada, desencantada, castrada, e incapaz de prever a tempestade que virá, a sociedade moderna está condenada à exaustão espiritual e à morte lenta. Ela é incapaz de acreditar em qualquer coisa, exceto na pseudo-humanidade dos seus chupa-cabras futuros. Se uma sociedade realmente desejasse preservar seu bem biológico, argumenta Cioran, sua tarefa primordial é aproveitar e alimentar sua “calamidade substancial”; isso deve manter um cálculo da sua capacidade de auto-destruição. Afinal, seus nativos Balkans, nos quais seus vampiros seculares hoje novamente dançam ao tom da carnificina, não têm também gerado uma piscina de espécimes vigorosas prontas para o cataclisma de amanhã? Nessa área da Europa, na qual interminavelmente se estraga pelos tremores políticos e terremotos reais, uma nova história está hoje sendo feita – uma história da qual provavelmente recompensará sua população pelo sofrimento passado.

“Qualquer que fosse seu passado, e independente de sua civilização, esses países possuem um estoque biológico do qual não se pode encontrar no Ocidente. Maltradados, deserdados, precipitados no martírio anônimo, tornados a parte entre miséria e insubordinação, eles irão, talvez, no futuro, ter uma recompensa por tantas provações, tanto por humilhação como por covardia.”[15]

Não é o melhor retrato da anônima Europa “Oriental” da qual, segundo Cioran, está pronta hoje para acelerar a história do mundo? A morte do comunismo na Europa Oriental pode provavelmente inaugurar o retorno da história para toda a Europa. Por causa da “melhor metade” da Europa, a única que nada em ar condicionado e salões assépticos, que a Europa está esgotada de idéias robustas. Ela é incapaz de odiar e sofrer, logo de liderar. Para Cioran, a sociedade se torna consolidada no perigo e atrofia: “Nesses lugares onde há paz, higiene e saque do lazer, psicoses também se multiplicam...eu venho de um país no qual nunca se ensinou a conhecer o sentido da felicidade, mas também nunca se tem produzido um único psicoanalista.”[16] A maneira cru dos canibais do novo Leste, sem “paz e amor”, determinará a direção da história de amanhã. Aqueles que passaram pelo inferno sobrevivem mais facilmente do que aqueles que somente conheceram o clima acolhedor de um paraíso secular.

Essas palavras de Cioran são objetivas na decadente França ‘la Doulce’ na qual as conversas da tarde sobre a obesidade ou a impotência sexual de alguém se tornaram maiores bafafás nas preocupações diárias. Incapazes de montar resistência contra os conquistadores de amanhã, essa Europa Ocidental, de acordo com Cioran, merece ser punida da mesma maneira da nobreza do regime antigo, o qual na véspera da Revolução Francesa, ria de si mesmo, enquanto louva a imagem do ‘bon sauvage’. Quantos dentre aqueles bons aristocratas franceses estavam cientes de que os mesmos bon sauvage estavam prestes ter suas cabeças roladas nas ruas de Paris? “No futuro”, escreve Cioran, “se a humanidade é para nascer novamente, serão os parias, com mongóis por todas os lados, com a escora dos continentes.”[17] A Europa está se escondendo na sua própria imbecilidade em frente a um fim catastrófico. Europa? “A podridão que cheira agradável, um corpo perfumado.”[18]

Apesar das tempestades que virão, Cioran está seguro com a noção de que pelo menos ele é o último herdeiro do “fim da história”. Amanhã, quando o real apocalipse começar, e como o perigo das proporções titânicas tomam forma final no horizonte, então, até o mundo “arrependido” desaparecerá de seu vocabulário. “Minha visão do futuro”, continua Cioran, “ é tão clara que se eu tivesse crianças eu iria estrangula-las imdediatamente”.[19]

Depois de uma boa lida do opus de Cioran pode-se concluir que ele é essencialmente um satírico que ridiculariza o estúpido arrepio existencial das massas modernas. Pode-se ser tentado a argumentar que Cioran oferece um elegante manual de suicídio designado para aqueles que, assim como ele, tem deslegitimado o valor da vida. Mas assim como Cioran diz, o suicídio é cometido por aqueles que não são mais capazes de agir no otimismo, e.g., para aqueles em que o fio da alegria e da felicidade rasga em pedaços. Aqueles assim como ele, os pessimistas cautelosos, “dado que eles não têm nenhuma razão para viver, porque eles teriam para morrer?”[20] A impressionante ambivalência do trabalho literário de Cioran consiste nos pressentimentos apocalípticos em uma mão, umas evocações entusiastas de horror na outra. Ele acredita que a violência e a destruição são os principais ingredientes da história, porque o mundo sem violência é condenado ao colapso. Ainda se admira do por quê Cioran é assim oposto ao mundo da paz, se, pela sua lógica, esse mundo de paz poderia ajudar a acelerar sua própria morte cravada, e assim facilitar sua imersão na insignificância? Claro que sim, Cioran nunca moraliza sobre a necessidade da violência; antes, de acordo com os cânones dos seus queridos antecessores reacionários Joseph de Maistre e Nichollo Machiavelli, ele afirma que “a autoridade, não a verdade, faz a lei”, e que, consequentemente, a credibilidade de uma mentira política também determinará a magnitude da justiça política. Admitido que isso seja correto, como ele explica o fato de que a autoridade, pelo menos do modo como ele a vê, somente perpetua o ser odioso do qual ele tão fortemente deseja para absolver a si mesmo? Esse mistério nunca será conhecido a não ser por ele mesmo. Cioran admite, entretanto, que apesar da aversão à violência, todo o homen, incluindo a ele, tem, pelo menos uma vez na sua vida, contemplado como se assa uma pessoa viva, ou como se corta a cabeça de uma pessoa:

“Convencido de que os problemas da sociedade vêm das pessoas mais velhas, eu tenho concebido o plano de liquidar todos os cidadãos que passarem dos quarenta – o início da esclerose e da mumificação. Eu cheguei a acreditar que isso foi um ponto de virada quando cada humano se tornou um insulto à sua nação e um fardo à sua comunidade...Aqueles que ouviram isto não apreciaram esse discurso e me consideraram um canibal...Esta minha intenção deve ser condenada? Ela somente expressa algo que cada homem, que está ligado ao seu país, deseja do fundo do seu coração: a liquidação de metade de seus compatriotas.”[21]

O elitismo literário de Cioran é sem comparação na literatura moderna, e por causa disso ele muitas vezes aparece como um incômodo para orelhas sentimentais e modernas domadas com canções de ninar da eternidade terrestre ou êxtase espiritual. O ódio de Cioran em relação ao presente e ao futuro, seu desrespeito à vida, continuará certamente contrariando os apóstolos da modernidade que nunca descansam de cantarolar vagas promessas sobre o “melhor-aqui-e-agora”. Seu humor paradoxal é tão devastador que não se pode toma-lo pelo valor literal, especialmente quando Cioran descreve a si mesmo.

Seu formalismo na linguagem, sua impecável escolha das palavras, apesar de algumas similaridades com autores modernos do mesmo calibre elitista, o torna difícil de seguir. Pode-se admirar o arsenal de palavras de Cioran como “abulia”, “esquizofrenia”, “apatia”, etc, que realmente mostram um ‘nevrosé’ que ele diz ser.

Se alguém pudesse atenuar a descrição de Cioran em um curto parágrafo, então deveria descreve-lo como um autor que parece na veneração moderna do intelecto, um diagrama de moralismos espirituais e da transformação feia do mundo. De fato, para Cioran, a tarefa do homem é lavar-se a si mesmo na escola da futilidade existencial, por futilidade não é desespero; a futilidade não é uma recompensa para aqueles que desejam livrar-se a si mesmos da vida epidêmica e do vírus da esperança. Provavelmente, esta pintura melhor convém o homem que descreve a si mesmo como um fanático, sem nenhuma convicção – um acidente encalhado no cosmos que projeta olhares nostálgicos em direção de seu rápido desaparecimento.

Ser livre é livrar-se a si mesmo para sempre da noção de recompensa; esperar nada das pessoas e deuses; renunciar não só esse e outros mundos, mas salvar-se a si mesmo; destruir até mesmo essa idéia de correntes entre correntes. (Le mauvais demiurge, p. 88.)

2. De l'inconvénient d'etre né (Paris: Gallimard, 1973), p. 161-162. (my translation) (The Trouble with Being Born, translated by Richard Howard: Seaver Bks., 1981)

3. Cioran, Le mauvais démiurge ( Paris: Gallimard, 1969), p. 63. (my translation)

4. Syllogismes de l'amertume, p. 87. (my trans.)

5. Ibid., p. 176.

6. De l'inconvénient d'etre né, p. 11. (my trans.)

7. Ibid., p. 29.

8. Ibid., p. 23.

9. Ibid., p. 141.

10. Syllogismes de l'amertume, p. 61. (my trans.)

11. La tentation d'exister, (Paris: Gallimard, 1956), p. 37-38. (my trans.) (The temptation to exist, translated by Richard Howard; Seaver Bks., 1986)

12. Syllogismes de l'amertume, p. 151. (my trans.)

13. Ibid., p. 156.

14. Ibid., p. 158.

15. Histoire et utopie (Paris: Gallimard, 1960), p. 59. (my trans.) ( History and Utopia, trans. by Richard Howard, Seaver Bks., 1987).

16. Syllogismes de l'amertume, p. 154. (my trans.)

17. Ibid., p. 86.

18. De l'inconvénient d'etre né, p. 154. (my trans.)

19. Ibid. p. 155.

20. Syllogismes de l'amertume, p. 109.

21. Histoire et utopie (Paris: Gallimard, 1960), p. 14. (my trans.)

00:10 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, pessimisme, cioran, france, roumanie, lettres, lettres françaises, lettres roumaines, littérature roumaine, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 20 novembre 2011

Der Dandy der Leere – E.M.Cioran

Der Dandy der Leere – E.M.Cioran

Cioran, der »Dandy der Leere, neben dem selbst Stoiker wie unheilbare Lebemänner wirken« (Bernard-Henri Lévy), war einer der einflussreichsten kulturkritischen Denker des 20. Jahrhunderts. Sein widersprüchliches Leben ist noch nie so detailreich rekonstruiert worden wie in der vorliegenden Biografie von Bernd Mattheus. In bisweilen schmerzlicher Nähe zu den Äußerungen des Selbstmord- Theoretikers beleuchtet er auch die bislang wenig bekannte Zeit vor seiner Emigration nach Frankreich.

Emil M. Cioran, geboren 1911 im rumänischen Sibiu (Hermannstadt), studierte an der Universität Bukarest, wo er mit Mircea Eliade und Eugène Ionesco eine lebenslange Freundschaft schloß. Nach einem längeren Aufenthalt in Berlin emigrierte er 1937 nach Paris; seit dieser Zeit schreibt er auf französisch. Der Verfasser von stilistisch brillanten Aphorismen und Essays pessimistischster Prägung erregt schließlich mit der 1949 erschienenen Schrift »Lehre vom Zerfall« großes Aufsehen. Das Buch, das ihn international bekannt machte, wurde von Paul Celan ins Deutsche übersetzt und begründete seinen Ruf als unerbittlicher Skeptiker. Es folgen viele weitere kompromisslose Werke wie »Syllogismen der Bitterkeit« oder »Die verfehlte Schöpfung«. Bis in die späten 1980er Jahre bleibt Ciorans finanzielle Lage prekär, 1995 stirbt der Aristokrat des Zweifels und der Luzidität als gefeierter Denker in Paris.

Die vorliegende Biografie Ciorans ist die bislang gründlichste Gesamtdarstellung von Leben und Werk dieses Ausnahmedenkers. Bernd Mattheus gelingt nicht nur eine präzise Rekonstruktion Ciorans Lebens, sondern auch eine verblüffende Verlebendigung des »nach Kierkegaard einzigen Denkers von Rang, der die Einsicht unwiderruflich gemacht hat, daß keiner nach sicheren Methoden verzweifeln kann.« Peter Sloterdijk

Bernd Mattheus

Cioran

Portrait eines radikalen Skeptikers

367 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag

3 Abbildungen

ISBN 978-3-88221-891-6

€ 28,90 / CHF 40,50

Stimmen

»Komplementär zur Werkausgabe sollte man das im Matthes & Seitz Verlag erschienene vorzügliche biographische Porträt des Cioran-Übersetzers Bernd Mattheus heranziehen. Bei aller Bewunderung ist es nicht blind für die Abgründe und Widersprüche dieses Lebens und Werkes. Es bietet auch genealogisch Erhellendes, das heißt bei Cioran stets: Verdüsterndes, so zu der tiefambivalenten Beziehung zu seiner Mutter.«

Ludger Lütkehaus, Badische Zeitung, 16. April 2011

»Die spannende und nicht nur in politischen Fragen differenzierte Cioran-Biografie von Bernd Mattheus gibt Einblick in die geistesgeschichtlichen Zusammenhänge und das turbulente Leben Ciorans, der gerne auch mal die Einladung eines französischen Staatspräsidenten ausschlug.«

Tobias Schwartz, Märkische Allgemeine, 26./27. Juni 2010

»So ausführlich und aus neuesten französischen wie auch rumänischen Quellen gespeist, ist Ciorans Leben bislang auf Deutsch noch nicht dargestellt worden.«

Cornelius Hell, Die Furche, 24. Juli 2008

»In einem anregenden wie irritierenden Buch fasst er Cioran mitunter ganz aus der Nähe, mit wenig schmeichelhaften Zügen.«

Karl- Markus Gauß, Kommune, Juni/Juli 2008

»Bernd Mattheus porträtiert diesen trostlosen Misanthropen nicht. Er lässt ihn einfach zu Wort kommen. Es ist ein seltsamens und in gewisser Weise schon wieder ein faszinierendes Buch.«

Walter van Rossum, WDR, 17. Juli 2008

»Sein Leben ist noch nie so detailreich rekonstruiert worden wie in der vorliegenden Biographie von Bernd Mattheus. Mattheus gelingt nicht nur eine präzise Rekonstruktion Ciorans Leben, sondern auch eine verblüffende Verlebendigung des nach Kierkegaard ›einzigen Denkers von Rang‹.Mattheus liefert damit eine vorzügliche Monographie zum Werk Ciorans in Form einer Biographie, die viel Neues in sich birgt.«

Daniel Bigalke, Buchtips.net

»Ciorans Biograf Bernd Mattheus hat nun ein Porträt des radikalen Auflösers vorgelegt, das ein differnziertes, facettenreiches Bild zeichnet.«

Wolfgang Müller, taz, 24. Mai 2008

»Als Mattheus ein junger Mann war, in den siebziger Jahren, war er mit Cioran in Paris bekannt. Die Biographie spart nicht mit Kritik, lässt aber immer die Symphatie des Autors für den exzentrischen Rumänen durchscheinen, was das Buch lesenswert macht. Eine einfühlsame, kluge Biographie.«

Franziska Augstein, Süddeutsche Zeitung, 7. April 2008

00:05 Publié dans Littérature, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres françaises, littératurefrançaise, lettres roumaines, littérature roumaines, philosophie, france, roumanie, e. m. cioran |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 18 novembre 2011

Zeitenthobenheit und Raumschwund

Zeitenthobenheit und Raumschwund

Ernst Jünger hat ein umfängliches Reisewerk hinterlassen. Im Laufe seines Lebens unternahm er mehr als 80 Reisen, etliche auch an exotische Orte in Übersee. Ausgehend von größtenteils unbekannten Dokumenten des Nachlasses – authentischen Reisenotizen und unveröffentlichten Briefen –, fügt Weber der Biografie dieses Jahrhundertmenschen das bislang ungeschriebene Kapitel eines intensiven Reiselebens hinzu.

Jünger reflektierte die Moderne als Beschleunigungsgeschichte und dokumentierte die um (Selbst-)Bewahrung bemühten Versuche, die katastrophalen Umbrüche, den permanenten Wandel des 20. Jahrhunderts literarisch zu bewältigen. Ernst Jüngers ›Ästhetik der Entschleunigung‹ liefert damit nicht nur eine Ästhetik des Tourismus und der literarischen Moderne, sondern hält auch Verhaltensregeln für eine Epoche bereit, in der das Zeit-für-sich-haben immer weniger möglich erscheint.

Jan Robert WEBER

Ästhetik der Entschleunigung

Ernst Jüngers Reisetagebücher

(1934 - 1960)

525 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag

ISBN 978-3-88221-558-8

€ 39,90 / CHF 53,90

00:05 Publié dans Littérature, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettrees allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, weimar, ernst jünger |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 12 novembre 2011

Lovecraft Contra a Modernidade

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lovecraft, modernité, littérature, littérature américaine, lettres, lettres américaines |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 11 novembre 2011

Le ballet des asticots

Le ballet des asticots

par Pierre Chalmin

Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/

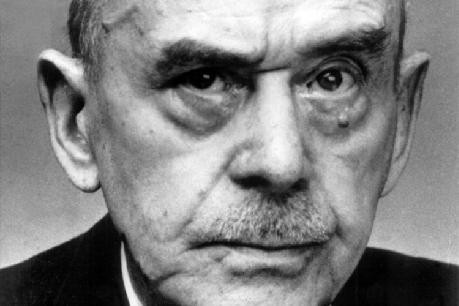

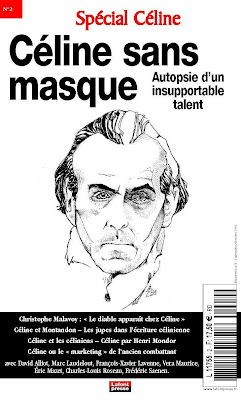

À propos de Joseph Vebret, Céline, l’infréquentable ? (Jean Picollec éditeur) et n°2 de la revue Spécial Céline, Céline sans masque. Autopsie d'un insupportable talent (Le Magazine des Livres, Lafont Presse, septembre/octobre 2011). «Celui qui parle de l’avenir est un coquin. C’est l’actuel qui compte. Invoquer sa postérité, c’est faire un discours aux asticots.» Céline, Voyage au bout de la nuit.

À propos de Joseph Vebret, Céline, l’infréquentable ? (Jean Picollec éditeur) et n°2 de la revue Spécial Céline, Céline sans masque. Autopsie d'un insupportable talent (Le Magazine des Livres, Lafont Presse, septembre/octobre 2011). «Celui qui parle de l’avenir est un coquin. C’est l’actuel qui compte. Invoquer sa postérité, c’est faire un discours aux asticots.» Céline, Voyage au bout de la nuit.On remet Céline en route, c’est tous les jours en cette glorieuse année du cinquantenaire de sa mort. Je commence à en avoir assez, je le dis tout net, et l’effet s’avère désastreux sur mes nerfs de ces fastidieuses compilations d’opinions ressassées, de tant de livres inutiles, de numéros «hors-série» fumeux fabriqués avec des bouts de chandelles, de tous ces avis doctes et cons et mille fois entendus de tout le monde et de n’importe qui : tant de broutilles indigentes, de temps perdu et de papier gâché… Je sais bien qu’il s’agit d’une industrie, que les illettrés aussi doivent gagner leur vie, etc. Permettez qu’étant femme du monde et non pas putain, je décline l’invitation à partouzer. On me proposa jadis d’écrire un petit ouvrage évoquant notre sujet : Les Céliniens, j’avais déjà mon idée, mon angle d’attaque. On me sait las méchant. On a renoncé. Je n’eusse rien pu écrire de toute façon, on ne diffame pas la canaille, à quoi serviraient sinon les lois ?

Bref, je reçois deux nouvelles publications d’anniversaire – cent et cent-unième, deux cent et deux cent-unième publiées en cette année faste ? – relatives à Céline, et Asensio me somme, avec ses grâces habituelles – pistolet sur la tempe – d’en rendre compte.

Je contemple la couverture du premier objet : Spécial Céline, c’est déjà le n° 2, – un troisième est annoncé en novembre ! –, qui s’intitule Céline sans masque. Une réminiscence de Sipriot et son Montherlant. Sous-titré : Autopsie d’un insupportable talent. Je bondis. Qui peut commettre une telle ânerie ? Je renvoie aux dictionnaires, n’importe lequel : ça ne veut rien dire. Je soupèse l’objet : 135 grammes. Pour 128 pages imprimées sur du papier torchon. Dites un prix ?… 17,50 euros ! C’est publié par Lafont Presse, un trust énorme. Ça doit leur coûter dans les 30 centimes à imprimer, et encore j’exagère peut-être, il y a longtemps que je n’ai pas joué à l’éditeur… J’ouvre et je lis le nom des deux compères éditorialistes à qui l’on doit je présume les jolis titres : MM. Joseph Vebret et David Alliot. David Alliot, je le connais, il publie un livre par trimestre sur Céline depuis quelques années. Joseph Vebret, un de ses amis me l’avait jadis décrit comme le plus désintéressé des amateurs de littérature, le plus fauché, le plus gratuit… (C’est peu de temps après que je l’ai vu deviser – oh ! quelques instants ! on n’a plus guère de patience à mon âge – avec Houellebecq, le passage juste où Houellebecq explique sa supériorité sur Baudelaire. Je me suis arrêté trente secondes plus tard, je pensais que Vebret se lèverait et partirait, que la messe était dite. Et puis pas du tout, ils continuaient de disserter sur le «génie» de Houellebecq : parce que c’est ainsi, Houellebecq a du génie, Céline du «talent» seulement…). Curieux de le retrouver là.

Second objet qui cette fois ressemble à un livre : Céline l’Infréquentable ? Publié par Jean Picollec, un ami de longue date. 208 pages, 16 euros. Je souffle un peu. Miséricorde ! l’auteur, c’est précisément et encore Joseph Vebret. Je saute à la page de faux-titre… «À Jules, parce que» : parce que quoi ? qu’est-ce que cette puérilité ! Tout de suite envie de le jeter aux orties «parce que merde»… Même page, trois épigraphes. Le nom du destinataire de la première est mal orthographié : lire «Marcel Lafaÿe»; deuxième citation, de Philippe Muray… sortie de son contexte et qui exprime exactement le contraire de ce que Muray a longuement écrit, expliqué, disséqué dans son Céline (je renvoie à ma contribution – bénévole ! – au copieux Muray à paraître à la mi-octobre aux éditions du Cerf, où précisément je traite le sujet); enfin, pied de page, dernière citation, de Gide cette fois, un article de la NRF d’avril 1938 (du 1er avril exactement, mais notre citateur n’y est pas allé chercher et c’est dommage parce que cet article, consacré entre autres à Bagatelles pour un massacre, recèle mille fois plus intéressant que la pauvre phrase qu’il en extrait) : «Les juifs, Céline et Maritan»… «Maritan» pour Maritain ! l’association est pourtant explicite quand on sait un peu d’histoire littéraire…