Luc-Olivier d’Algange

Dans le triple mouvement de la vague

« La mer, le bleu Protée »

Borges

Tant que nous ne comprenons pas qu'il y a une coalition de forces destinées à nous restreindre, nous démoraliser, nous faire taire et finalement, nous tuer, nous demeurons à sa merci, livrés aux tumultes sans espérances. Notre alliée majeure sera la distance, celle que nous prenons avec l'amer discours global que l'on nous tient et l'universelle tristesse diffuse, répandue en marées noires sur nos consciences, - distance prise et maintenue entre les hommes qui, se refusant à vivre en tas, se saluent de loin en loin, et parfois cheminent ensembles, non en touristes mais en fils de roi, - tels les Pléiades de Gobineau.

*

N'attendons pas de nous croire abandonnés de tous pour savoir que nous sommes seuls. Devançons l'appel que nous font les forêts, les nuages, les prairies, et prenons les chemins de traverse. Notre mémoire nous précède: nous ne savons pas encore ce dont nous nous souviendrons, croyant l'ignorer. La sapience du cœur bruissant de tous les temps est sise dans chaque seconde justement honorée. Elle nous fait signe, divulguée et cachée, héraclitéenne par nature dans l'immanence irisée de transcendance. Elle nous revient à la fois comme héritage et comme pressentiment; elle revient d'en-deçà, d'en-dessous et le monde est l'écume de la vague qu'elle roule et dont nous sommes sculptés, témoins de pierre.

*

L'âme verdoie. Le souffle s'avive. La joie, secrète éclosion, est gnose qui divague d'éons en éons, jusqu'au-delà de Dieu qui n'est qu'un IL ! La voici saisissable dans l'éclat de la lumière du fond de la noire prunelle. Toute la lumière possible est dans la nuit. Le bel honneur sera d'y demeurer fidèle, ordonné à ses impondérables racines, à ses éclairs d'orage d'été sous le ciel gagné par le grand silence d'avant-tonnerre.

*

Nous venons d'avant, et c'est ainsi qu'aujourd'hui est déjà derrière nous, dans cette pénombre où se perdent les cris et les rages.

*

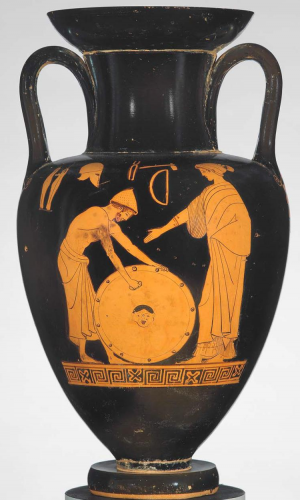

Souvent la plénitude à l'improviste survient et aussitôt les forces adverses adviennent pour s'en venger. La plus grande puissance intérieure est ainsi confrontée, par la fatalité d'un temps dominé par le ressentiment, à la plus grande menace. La beauté conquise excite l'animosité de ceux auxquels elle se refuse. Ce qui n'est pas est en guerre permanente contre ce qui est, - qui doit ainsi recourir à l'éthique héroïque pour ne pas disparaitre. Espérons qu'aux rêveurs, aux intercesseurs et aux désintéressés revienne aussi le privilège du Bouclier de Vulcain afin qu'ils survivent encore un peu dans ce monde désastré.

*

Quelques personnes connues, aimées peut-être, ou même simplement entrevues suffisent à sauver la vie de quelques autres, à lui donner un sens, une ampleur qui, en leur absence, se fussent refusés.

*

La grande entreprise d'avilissement se poursuit dans l'activisme planificateur des cupides et des moroses. Quiconque prétend vouloir y échapper et entraîner quelques autres dans cette échappée belle sera jugé hérétique, autrement dit, dans l'actuel jargon antiphrastique, « réactionnaire » voire pire. La perte du sens des mots est l'un des signes des temps les plus notables et les plus sinistres. Ah que reviennent l'approfondissement de l'été sous le règne des dieux impondérables, le scintillement épiphanique de la lumière sur la surface des eaux, la simple beauté de la voile latine, la ruée des orages lumineux, - et la grande désinvolture délivrée, tragique et joyeuse, devant la vie et la mort !

*

Une sapience nous en viendra, en ressacs odysséens et divines anamnèses, dont Porphyre détenait le secret.

*

Le moderne est celui qui juge que rien de ce qui lui est donné n'est assez bon pour lui, ni la terre, ni le ciel, ni les dieux, ni ses semblables. D'où son activisme modificateur, ses technologies arrogantes et despotiques et sa rage qui change tout legs en décombres, - et avec cela, moralisateur hystérique contre toute vertu au sens antique.

*

La force ne fut, n'est et ne sera jamais ailleurs que dans le calme. L'ennemi, en nous, et en dehors de nous, le sait bien: tout ce qui nous fait perdre notre calme nous affaiblit et nous dispose à la défaite.

*

L'homme chevaleresque n'est pas l'homme sans défaut et sans faiblesse, ni même un homme perfectible: il est celui qui, de ses faibles forces humaines, s'efforce vers une beauté qui, peut-être, va l'anéantir. Cependant, toute existence qui n'est pas une quête du Graal est un interminable avilissement.

*

La mémoire heureuse est une croisée de chemins qui portent vers le cœur le souvenir des allées, le parfum des prairies, la rumeur des cités mystérieuses. La mémoire malheureuse est une comptabilité de déceptions, de remords et de griefs, sous éclairage artificiel.

*

« Là où il n'y a plus de dieux règnent les spectres ». Ce propos de Novalis, si nous en tirons les fils jusqu'à nous, dit à peu près ce qu'il faut savoir de notre temps. Il nous reste, à nous qui sommes relégués aux marges d'une société devenue l'ennemie de notre civilisation, à opposer à cette réalité spectrale, le réel immense, tantôt lapidaire, tantôt diffus qui, par bonheur, quelquefois, se laisse accueillir dans la ressource de notre langue accordée à la grammaire du monde.

*

Sitôt que les anciennes civilités, qui sont l'enseignement des siècles, sont contraintes de battre en retraite, une torve barbarie s'installe, utilitaire et fondamentaliste. Tout ce que Villon, Rabelais, Montaigne, Cyrano de Bergerac, le Prince de Ligne, Villiers de l'Isle-Adam ou Valery Larbaud tentèrent de nous apprendre, disparaît et nous sommes laissés sans défense devant les néons, les écrans, les banquiers et les barbus fanatisés.

*

Le monde est plein de dieux et d'œuvres, qui sont la preuve de la générosité humaine, et réserve ainsi à ceux qui les honorent, des forces sensibles et consolatrices dont nul acharnement nihiliste ne peut venir à bout. Tout au plus peut-il restreindre encore l'aire heureuse, mais si limitée qu'elle soit, même réduite à une tête d'épingle, voire à une pointe invisible, elle demeure cette prodigieuse trouée dans l'espace-temps d'où reviendront d'improbables épiphanies.

*

Il est bon et juste quelquefois, face à l'outrecuidance du pouvoir, - celui de l'argent, qui s'exerce sous le couvert de la loi, celui du guichet et de la bêtise accréditée par le plus grand nombre, - de réveiller quelque ancien mépris aristocratique et de se souvenir que ces oppresseurs ne sont jamais que des esclaves promus ou des maîtres dérogés et avilis.

*

Ce qui empêche la plupart des êtres humains de saisir leur bonheur, c'est d'ignorer, en préalable, l'immensité du désastre où ils se trouvent et l'abomination de leur condition. Enfin, tout nous sera ôté de ce que nous aimions et de ce qui nous aimait, et que nous eussions aimé davantage si nous n'avions pas été si vétilleux et vindicatifs, si aveugle à la magnificence du don offert.

La condition humaine est telle que, dans Le Septième Sceau, sur cette rive austère, où l'on voit le chevalier pâle jouer aux échecs contre la Mort.

*

Ce jour, ce soleil dans les nuées, cette cité au bord de la mer, sont tant plus vastes que nous qu'il est juste de s'y laisser dissoudre nos craintes et nos acrimonies, et même de nous y perdre jusqu'à disparaître.

*

Paradoxe notre temps: plus loin nos racines plongent dans le passé, jusqu'aux nappes phréatiques de notre civilisation même, et plus nous nous trouvons exilés sur les terres qui furent celles de nos légendes et de nos songes. Qu'est-ce qu'un homme, dans l'actuelle société française, dont les pensées s'accordent naturellement à l'Astrée d'Honoré d'Urfé ou à la promenade nervalienne « par-delà les portes de cornes et d'ivoire » ? Un exilé d'entre les exilés, parlant à ses contemporains une langue devenue presque incompréhensible.

*

Et c'est bien ce qui vient à l'esprit lorsqu'on assiste à tant de débats et discussion simplificateurs et acrimonieux. Parlons d'autre chose ! Parlons des livres oubliés et des plages désertes, des mystères du sommeil et de la musique des morts, qui, selon Nicolas Gomez Davila, persiste sous le vacarme des vivants. Parlons de l'Ange du crépuscule et de l'avant-matin, des Ennéades de Plotin et de L'Antre des Nymphes de Porphyre. Parlons de la paracelsienne « signature des choses ». Parlons de la peau frémissante et des chevelures ensoleillées des amantes. Parlons des poètes, des saints et des héros, des arcanes de notre pays, des demeures philosophales, de l'or du temps, de la belle gradation qui unit le sensible et l'intelligible, parlons des astres et de la pluie.

*

Les bien-pensants sont, désormais, en permanente crise anaphylactique: toute libre pensée, même à des doses infinitésimales, les révulse. Un ministre nous dit que tel intellectuel aurait « perdu ses repères » et voici une horde d'obséquieux de surenchérir, tout heureux de nuire avec l'aval du gouvernement. Le spectacle qu'ils offrent est à la fois comique et sinistre: sauts de puces s'évertuant, comme au cirque, à complaire à l'Empire du Bien. Que se disent à l'envi ces moralisateurs dans la citerne croupissante de leur cervelle ? « Si je puis être un homme de talent, que je sois au moins celui qui le juge et le condamne ! ». Il y a, chevillée au corps de tous les moralisateur, et pourrissant leur âme, cette rancœur, cette volonté de pouvoir aigrie, pour laquelle la fin justifie les moyens, - et qui participe, par le fait, à l'enlaidissement du monde.

*

Il est bon de reconnaître le moment où il faut sortir du débat, prendre le Large et reconquérir la souveraineté de l'Instant dont le prisme diffracte et diffuse les clartés de tous les temps, - où le passé le plus lointain donne son halo discernable au moment présent, lequel contient la toute-possibilité d'un monde recommencé. Les « « réalistes » appliqués comme de bons élèves à traiter des « questions de société » participent de ce qu'ils dénoncent parfois, et nous emprisonnent dans une fatalité forgée. Leurs adversaires semblent être les seuls points d'appui de leur pensée mais ces joutes valent moins de celles des raseteurs du port de Sète. Mieux vaut, sur une terrasse, attarder son regard sur une page d'Horace ou la chevelure d'une amie où vient se prendre la lumière du soir qui tombe. Là nous trouverons la force du vrai combat.

*

Rituel personnel: réciter chaque jour, en fondations de notre raison d'être, les raisons de notre gratitude et faire l'éloge de ce qui nous est donné, à commencer par ce ciel de Merveilles au-dessus de nos têtes, ce Graal d'azur renversé, ou ces nuages dont le mouvement, si nous le traduisons en notre âme, est la plus belle symphonie du monde.

*

Ce qui importe n'est pas en nous mais dans un ailleurs proche comme un souffle, un ailleurs qui bat dans notre propre veine jugulaire par l'intercession de l'air et de la lumière.

*

Seul sur une terrasse au bord de la mer, je suis dieu.

*

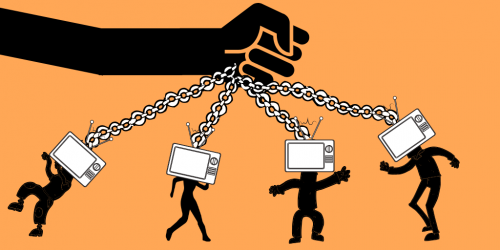

La fameuse technique dont on nous ressasse les avantages est avant tout une technique de contrôle et de dépendance. Chacun de ses « progrès » accroît l'emprise sur nous des « fournisseurs de service » que nous payons pour être contrôlés par eux. La servitude volontaire interdit d'y résister, même pour protester contre elle puisque les moyens de protestation sont eux-mêmes souvent conditionnés par un abonnement internet. Reste le papier, la magie concrète d'une page imprimée qui n'est pas une information virtuelle mais une chose concrète, comme un arbre ou une pierre. Adressons un signe d'une rive à l'autre. Quittons l'écran. Ouvrons un livre.

*

Toutes les grandes œuvres littéraires, même les plus classiques de forme et d'apparence, sont éperdues. Elles sont des signes jetés au monde, brefs scintillements dans la course vers la mort.

*

Le plus grand calme est conquis par ceux qui, entourés d'énervés, y résistent. Le calme est précisément un nerf, une nervure dont l'absence a pour conséquence l'inconséquente agitation de la plupart.

*

Le bien commun par excellence est notre langue. Ceux qui l'altèrent, l'offensent, la dénaturent, l'enlaidissent, la restreignent et la réduisent sont, têtes de poissons pourries, nos ennemis. Notons bien, en passant, que la plupart de ceux que l'on dit illettrés offensent moins la langue française de nos prétendues élites politiques, « communicationnelles » ou technocratiques. La « faute de français », en l'occurrence, est un péché véniel.

*

Une seule phrase accordée aux ressources de l'intelligence et de la langue française suffit à contrebattre la totalité du mécanique bredouillis global dominant, - de même que l'infini déhiscent dans une goutte de rosée, ou d’un regard, fait contrepoids à la close totalité, - de même encore que la source vive nous fait oublier la citerne croupissante. Une fois écrite ou entendue, cette phrase devient inaltérable et tomberions-nous en prostration ou mélancolie noire, vaincus par les vengeurs et les moroses, elle demeurerait, claquant dans l'air vif de l'amitié, étendard d'une irrécusable victoire, d'un symbole actif.

*

« Etre de bonne race », cette formule qui fut encore familière, et sans arrière-pensées, aux homme du dix-septième siècle, ne veut pas dire que nous appartenons à une race au sens biologique, scientiste, qui serait meilleure que d'autres, qui seraient mauvaises, mais qu'une fidélité nous porte, venue du fonds des temps, dont nous nous efforcerons, sans toujours y parvenir, d'être digne: rien n'est acquis qui ne soit encore à reconquérir.

*

« Orare et laborare ». Il faut entendre dans cette formule initiatique et alchimique, tout de même autre chose qu'aller au bureau et assister à la messe du dimanche.

*

« Réalistes » est le nom que se donnent ceux qui ne voient en toute chose que les raisons d'être les plus basses et les plus communes. Le réel polyphonique, imprévisible, vaste et prodigieux leur échappe, et lorsqu'ils l'entrevoient, ils ferment la porte et verrouillent à triple tour.

*

Quelle crainte anime ceux qui veulent nous amoindrir, nous dissiper, nous diffamer, nous démoraliser, nous faire taire ? Pourquoi tant s'évertuer ? Serait-ce que nos songeries, nos spéculations sont, pour eux, et pour le monde dans lequel ils s'enferment et veulent nous enfermer, une menace ? Nos ennemis ne sont ainsi pas les derniers à nous révéler les fins dernières de nos plus innocentes et improvisées audaces. Ils semblent tant assurés de leur victoire et de notre fragilité que nous finissons par en douter, et par nous croire plus forts que nous ne l'imaginions au départ. De tout grand rêveur confronté à leurs hostilités et à leurs mépris, ils forgent un héros malgré lui, - et préparent ainsi la venue du « nouveau règne » qu'évoquait Stefan George.

*

La société de consommation, outre sa nature polluante et inepte, a pour conséquence d'atteindre en l'homme le sens de la gratitude et de la valeur: tout ce qui lui est donné sera pour lui sans valeur, et achetant tout le reste, c'est à dire presque rien, il n'aura jamais à remercier. Ainsi sommes-nous entourés de ces femmes et de ces hommes qui se plaignent de la faiblesse de leur pouvoir d'achat, ou, pire encore, qui en usent comme inépuisable vengeance contre l'insatisfaction fatale où il les plonge. Les plus belles heures sont altérées par leurs reproches et leurs griefs fracassant. Rien, ni personne, n'est assez bon pour eux. Ils ne comprendront la beauté de ce qui leur fut offert qu'au seuil de la perdre. Une grâce ultime leur sera donnée, - dans un éclair de lucidité avant la mort. En attendant, l'étincelle d'or dans l'iris des Rares Heureux leur insupporte et ils feront tout pour l'éteindre. Tout leur sera bon, de la tyrannie domestique jusqu'aux massacres de masse, en passant par tous les systèmes d'asservissement que la société imbrique les uns dans les autres à la manière des poupées russes. Quelle sera leur victoire ? Un spectre délétère flottant sur les décombres.

*

J'éprouve, à la longue, un léger agacement, à l'égard de ceux qui, se fiant à quelques signes extérieurs, me font valoir leurs mérites en suggérant que, pour moi, par contraste, tout a toujours été plus facile. Je ferai un jour (lorsqu'il y aura prescription) le récit de mes témérités et de mes efforts, et je doute que ces futurs retraités méritants, plus ou moins cossus, en eussent affronté le quart.

*

La seule question, en fin, qui se pose aux réfractaires: comment n'être pas détruits par la bêtise et la laideur. La réponse est sans doute dans le secret du recommencement. Ce jour qui se lève est éternellement le premier jour; il dispose autour de nous tous les recours du temps et l'éternité même, facettée de nostalgies et de pressentiments.

*

Ecrire pour jeter quelques éclats avant la nuit: immense orgueil, vaste humilité.

*

L'histoire de la philosophie, en situant les philosophes dans une logique progressive, entre leurs prédécesseurs et leurs successeurs qui les caducisent, passe largement à côté de ce qui, dans leurs œuvres, s'adresse à nous avec amitié et hors du temps. Cet « hors du temps » est l'actualisation même, l'acte d'être de la pensée, sa profonde raison d'être. Tout le reste est anecdote et commérages, instrumentalisations et publicité. Lisons, par exemple Plotin, comme s'il avait écrit la veille de ce jour, et pour nous seuls.

*

Dans tout esprit qui mérite attention, il y a, sous la plus grande exactitude de ses formulations, quelque chose de vague, d'incertain et de nuageux, sur lequel reposent, en vols précis, telle des escadres ailées, les signes discernables de la pensée.

*

Par-delà les classes sociales visibles, qui conforment des apparences et des pouvoirs, les êtres humains obéissent aux lois de leur caste invisible, c'est-à-dire à une orientation majeure vers l'esprit, vers le combat ou vers les affaires économiques. Ce qu'ils sont au monde s'en trouvera destiné d'une certaine façon.

*

En ces temps dominés par la caste économique, les hommes d'esprit et de courage sont relégués, voire persécutés, - les instances auxquelles ils se réfèrent contredisant un pouvoir qui voudrait absorber en lui tout autorité pour finalement l’abolir. Un règne étrange en découle, celui que nous vivons, où la pensée calculante domine, où la fin justifie les moyens et où la subjectivité outrecuide dans un pathos vengeur à l'égard de tout ce qui s'accorde au souffle, à l'héroïsme, au lointain. Règne à la fois morose et hyperactif, informe et furieusement enlaidisseur dont la loi de fer est le plus vaste programme d'avilissement. Nous constatons que ce programme est déjà largement réalisé en observant les progrès de la servitude volontaire (que les esclaves nomment « Progrès »,- tout court, comme une pendaison, et avec une majuscule).

*

Dans ce monde, les esclaves demandent des comptes aux derniers hommes libres, leur imposent leur confusion, leur vacarme, leurs stupidités ostensibles et les manifestations incessantes de leurs griefs immémoriaux. L'homme libre est leur haïssable mauvaise conscience et sa seule existence, tel un remord affreux, révèle la vie magnifique à laquelle ils ont renoncé, ou pire encore, qu'ils ont bafouée ou insultée, - et dont ils ont éradiqué, avant même que n'en eclosent les corolles solaires, les plus infimes surgeons.

*

Cependant, leur grande entreprise de découragement est vaine car ceux qui y travaillent ne peuvent comprendre que, par nature, quand bien même serait-elle vaincue, la caste héroïque des hommes de courage ne peut être découragée et que les serviteurs de la souveraineté de l'Esprit ne peuvent servir un autre maître. La caste économique raisonne selon ses propres normes et ne parvient à concevoir qu'il y eût encore des hommes plus intensément dévoués à leurs actions non-lucratives qu'elle-même ne s'y emploie. Là est sa faiblesse: le manque d'imagination. Le sens même de l'action désintéressée et noble lui échappe, et par voie de conséquence, risque de la surprendre au moment où elle se croira définitivement établie. Ce qui se nomme périr dans son triomphe.

*

Les théories conspirationnistes ont le charme frelaté des romans feuilletons du dix-neuvième siècle: l'illusion s'y cultive que le combat contre des Puissants dissimulés tirant leurs ficelles à travers les nations, est encore possible, pour ainsi dire d'homme à homme. Or la situation est bien pire. La servitude est généralement volontaire et les tireurs de ficelles n'en sont que les agents indéfiniment remplaçables.

*

L'Ame du monde attend d'être sauvée par des âmes humaines.

*

Sauf à sa cupidité, le Moderne renonce bien vite à tout, - à la souveraineté de son pays, à sa civilisation, à ses dieux, à ses légendes, à son bonheur, à sa liberté, et à ce bien commun par excellence qu'est sa langue - si tant est qu'il puisse acheter un peu du fatras inutile que la publicité lui vante comme nécessaire à son « estime de soi », pour user du jargon des psychologues. De ces grands renoncements qui sont l'envers de sa petite avidité, il ira jusqu'à faire une « morale », arguant qu'en tout ce à quoi il renonce, il y eut, et demeure, un germe du Mal. L'éthique la plus vile se trouve ainsi parée des atours conviviaux d'une dictature du Bien, loisible de s'exercer, en représailles, contre ceux qui persistent dans l'être, dans l'anamnèse, - dans la fidélité à la source de Mnémosyne.

*

Héritiers de la plus lointaine culture européenne, nous sommes menacés, comme le furent avant nous les belles cultures amérindiennes, dans la terreur et la désolation, et nous le sommes, non point abstraitement, « en général », mais concrètement, individuellement, un par un, - les vecteurs de cette menace n'étant pas seulement une armée discernable, mais une glue, un poison, une atteinte portée par ceux qui nous entourent, voire par nous-mêmes, lorsque nous défaillons. D'où l'importance de sauvegarder les chants, échelles du vent, de demeurer fidèle à Orphée et à Empédocle et de boire à la source de Mnémosyne avant notre mort, - et même, et surtout, après elle, comme il est dit sur une feuille d'or trouvée à Pharsale.

*

Dans son grief hystérique qui est, ni plus ni moins, un processus concerté d'anéantissement, ce monde tient pour rien tout ce que nous sommes et veut en tout, nous faire devenir ce que nous ne sommes pas, - c'est-à-dire, rien du tout.

*

Notre force surhumaine est le cœur de notre plus extrême fragilité humaine.

*

On peut suivre le courant commun ou nager à contre-courant vers les hauteurs, la source. L'effort n'est pas le même. Certains sur les berges honorent et remercient, d'autres tirent à vue, profitant de ce que l'effort même interdit de riposter.

*

Les faibles prennent presque toujours parti pour ce qu'il y a de plus fort, - l'argent, la technique, le progrès, la médiocrité, le plus grand nombre, - contre les plus forts qui deviennent ainsi, fors leur courage, les plus fragiles.

*

Ce qui manque à l'extrême à nos contemporains, c'est bien le « double-regard » que nous enseigne Platon: voir en même temps la plénitude du présent et sa fin, son achèvement, la vie et la mort, et, par voir de conséquence, la beauté tragique de l'heure heureuse, à la fois passagère et éternelle. Les grands gâcheurs (et gâcheuses) sont là, épris de saccage, emprisonnés dans leurs subjectivité ulcérée, dans une insatisfaction qui nourrit l'esprit de vengeance, tous engoncés dans leurs problèmes qu'ils veulent faire les nôtres afin de faire à leur ressemblance, tristes et vindicatifs, aveugles à l'inépuisable beauté du monde et aux « allusions instigatrices » qu'il persiste à nous lancer dans le chaos et la déroute, signes d'intelligence, hirondelles de mars.

*

Question décisive. Comment être heureux au milieu des tristes, vifs avec les avachis, exercer son intellect face à celles et à ceux dont les « affects » saturent et fourvoient l'entendement, comment survivre sous les assauts des plaintifs ? Comment ne pas accuser ceux qui nous accusent, et ne pas se plaindre de ceux qui font de leurs plaintes une accusation ? Une seule réponse: la désinvolture, qui, certes, nous sera comptée comme le crime suprême.

*

Autre signe des temps: ces incessants procès pour « mauvaise moralité » que l'on fait, de façon rétrospective ou contemporaine, à nos écrivains, - procès que l'on dirait inquisitoriaux s'ils n'étaient pires, - par la supériorité spectaculaire qu'elle donne aux Médiocres de se faire les juges d'hommes plus talentueux et courageux qu'ils ne le seront jamais.

*

A ceux qui ont été amenés quelquefois à se poser la question « Comment faire pour survivre à cette journée », de vastes et heureuse perspectives s'ouvriront les autres jours.

*

On rencontre des gens qui, inépuisables dans leur apologie de la médiocrité, se vantent de leur modestie, de leur absence de vanité et de prétention. « Voyez comme je suis si modeste en ce miroir ! ». Le dandy le plus flamboyant, le Calender le plus radical, l'artiste le plus mégalomane sont, à les comparer d'une humilité rafraîchissante.

*

Prendre conscience que l'on veut nous clouer le bec, nous réduire au silence, à tout prix, sous n'importe quel prétexte, demeure un diapason moral sur lequel nous pourrons toujours accorder notre musicale façon d'être dans un monde qui n'aime que vacarme et discordance. Puisons les ressources du chant dans le silence des âmes bien-nées.

*

Qu'aimons-nous chez autrui ? La bienveillance et le courage à suivre sa voie, la force au cœur de la fragilité, et quelques nuances d'âme éperdue.

(…)

(Caetera desiderantur)

Luc-Olivier d’Algange.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Entre-temps, l'un des éléments fondateurs sur lesquels se construit toute l'œuvre de Dante est la vision que - en adaptant à la pensée du poète suprême un concept cher au théologien Raimon Panikkar, comme le propose Gianni Vacchelli dans sa belle "initiation" à Dante - nous pourrions définir comme cosmo-théandrique en ce qu'elle articule, dans une perspective trinitaire, théologie, cosmologie et anthropologie. Selon cette vision traditionnelle, dont Dante est le porte-parole et que nous connaissons bien à travers la Divine Comédie, l'homme ne naît pas par hasard et n'est pas non plus jeté de manière inexplicable dans une existence dénuée de sens dont le seul but est la mort, mais il a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, comme l'élément central d'un cosmos ordonné au sein duquel, en utilisant la liberté qui est un élément essentiel de sa personne, il traverse son existence terrestre pour rejoindre son Créateur à la fin de celle-ci.

Entre-temps, l'un des éléments fondateurs sur lesquels se construit toute l'œuvre de Dante est la vision que - en adaptant à la pensée du poète suprême un concept cher au théologien Raimon Panikkar, comme le propose Gianni Vacchelli dans sa belle "initiation" à Dante - nous pourrions définir comme cosmo-théandrique en ce qu'elle articule, dans une perspective trinitaire, théologie, cosmologie et anthropologie. Selon cette vision traditionnelle, dont Dante est le porte-parole et que nous connaissons bien à travers la Divine Comédie, l'homme ne naît pas par hasard et n'est pas non plus jeté de manière inexplicable dans une existence dénuée de sens dont le seul but est la mort, mais il a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, comme l'élément central d'un cosmos ordonné au sein duquel, en utilisant la liberté qui est un élément essentiel de sa personne, il traverse son existence terrestre pour rejoindre son Créateur à la fin de celle-ci.

La proposition de Brague pose naturellement une série de problèmes et de nœuds à résoudre, dont celui d'identifier une forme d'investiture pour un gouvernement néo-impérial capable de concilier la participation populaire et le caractère sacré de la fonction et des objectifs : dans ce cas aussi, on pourrait s'inspirer de l'expérience romaine-chrétienne avec des modifications et des ajouts appropriés pour l'adapter au présent.

La proposition de Brague pose naturellement une série de problèmes et de nœuds à résoudre, dont celui d'identifier une forme d'investiture pour un gouvernement néo-impérial capable de concilier la participation populaire et le caractère sacré de la fonction et des objectifs : dans ce cas aussi, on pourrait s'inspirer de l'expérience romaine-chrétienne avec des modifications et des ajouts appropriés pour l'adapter au présent.

![Légalité_légitimité_par_Carl_Schmitt_[...]Schmitt_Carl_bpt6k3040486k.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/00/02/3605638423.JPEG)

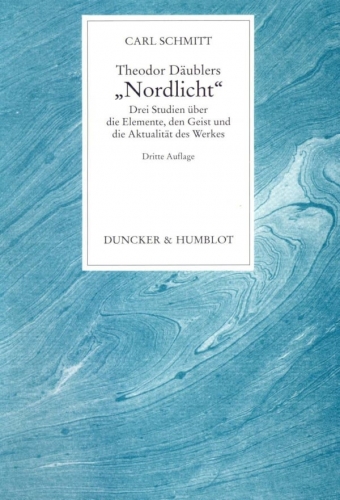

Après 1936, Schmitt s'est présenté comme l'"ami" et le "frère" du grand Thomas Hobbes, et tout comme Hobbes était le géniteur de l'État souverain, Schmitt voulait être le diagnosticien de sa fin. Der Leviathan in der Staatslehre der Thomas Hobbes (1938) de Schmitt a démontré l'"échec" de ce grand symbole. Avec le "Léviathan", que Schmitt interprète de quatre manières : comme un dieu mortel, comme un grand homme, comme une non-créature et comme une machine, Hobbes a tenté d'utiliser la "totalité mythique" du symbole pour restaurer l'unité politico-théologique de l'État qui avait été détruite par la guerre civile religieuse. En faisant de la foi une affaire privée, en séparant la croyance intérieure (fides) et le credo extérieur (confessio), Hobbes a greffé le "germe de la mort" qui a "détruit le puissant Léviathan de l'intérieur et vaincu le dieu mortel" (19).

Après 1936, Schmitt s'est présenté comme l'"ami" et le "frère" du grand Thomas Hobbes, et tout comme Hobbes était le géniteur de l'État souverain, Schmitt voulait être le diagnosticien de sa fin. Der Leviathan in der Staatslehre der Thomas Hobbes (1938) de Schmitt a démontré l'"échec" de ce grand symbole. Avec le "Léviathan", que Schmitt interprète de quatre manières : comme un dieu mortel, comme un grand homme, comme une non-créature et comme une machine, Hobbes a tenté d'utiliser la "totalité mythique" du symbole pour restaurer l'unité politico-théologique de l'État qui avait été détruite par la guerre civile religieuse. En faisant de la foi une affaire privée, en séparant la croyance intérieure (fides) et le credo extérieur (confessio), Hobbes a greffé le "germe de la mort" qui a "détruit le puissant Léviathan de l'intérieur et vaincu le dieu mortel" (19).

Cette idée est complétée par la préface et le manuel du révolutionnaire. L'auteur y explique que le socialisme a toujours échoué parce que, jusqu'à présent, l'inégalité des biens n'a pas empêché l'humanité de survivre. Mais cela change avec la mondialisation. Un monde de plus en plus complexe nécessite un nouvel homme, meilleur que tous les précédents, qui serait capable de le gérer. Le surhomme devient une nécessité. Mais comment en fournir un ? George Bernard Shaw voit la solution dans l'eugénisme d'État. Si l'humanité y accède, il ne s'agira, selon Shaw, que d'un changement quantitatif, puisque l'État a toujours choisi des partenaires pour ses dirigeants : les héritiers du trône. Cependant, puisque les pays modernes ne sont plus gouvernés par des monarques mais par le peuple, il est nécessaire de rechercher rationnellement des contreparties à ce nouveau souverain, les masses démocratiques. Les oligarchies, juge l'écrivain, sont tombées parce qu'elles n'ont pas trouvé un seul surhomme à leur tête. La démocratie peut donc d'autant moins fonctionner que nous n'élevons pas un électorat de surhommes (2).

Cette idée est complétée par la préface et le manuel du révolutionnaire. L'auteur y explique que le socialisme a toujours échoué parce que, jusqu'à présent, l'inégalité des biens n'a pas empêché l'humanité de survivre. Mais cela change avec la mondialisation. Un monde de plus en plus complexe nécessite un nouvel homme, meilleur que tous les précédents, qui serait capable de le gérer. Le surhomme devient une nécessité. Mais comment en fournir un ? George Bernard Shaw voit la solution dans l'eugénisme d'État. Si l'humanité y accède, il ne s'agira, selon Shaw, que d'un changement quantitatif, puisque l'État a toujours choisi des partenaires pour ses dirigeants : les héritiers du trône. Cependant, puisque les pays modernes ne sont plus gouvernés par des monarques mais par le peuple, il est nécessaire de rechercher rationnellement des contreparties à ce nouveau souverain, les masses démocratiques. Les oligarchies, juge l'écrivain, sont tombées parce qu'elles n'ont pas trouvé un seul surhomme à leur tête. La démocratie peut donc d'autant moins fonctionner que nous n'élevons pas un électorat de surhommes (2).

L'auteur affirme qu'il n'a trouvé qu'une inspiration marginale pour son surhomme chez Nietzsche. Teilhard de Chardin, quant à lui, ne revendique pas l'influence de Shaw, bien que son surhomme ait plusieurs points de contact avec celui de Shaw. Comme George Bernard Shaw, le paléontologue jésuite n'appelle pas à un "individu supérieur" mais à l'ensemble du surhomme. Dans l'œuvre de Teilhard aussi, l'évolution elle-même prend le contrôle, ayant appris à se connaître à travers le cerveau humain. Il appelle lui aussi à un "eugénisme" qui, toutefois, ne se souciera pas de la race. Et les deux philosophes voient le moteur de l'évolution dans la clarification de la conscience. Pour le penseur chrétien, cette clarification consiste en une convergence toujours plus étroite des esprits individuels ; pour Shaw, en une meilleure connaissance de soi et de la réalité, à laquelle doit conduire la concurrence sans frein des opinions. Mais parallèlement, GBS cherche aussi à dépasser le "particularisme" par le "service de la vie", une force universelle commune à tous les hommes et à tous les animaux (3). Pourtant, le surhomme de Shaw a un objectif différent de celui de Teilhard - il ne cherche pas à fusionner avec Dieu, bien qu'il ne soit pas non plus dépourvu de certains éléments religieux.

L'auteur affirme qu'il n'a trouvé qu'une inspiration marginale pour son surhomme chez Nietzsche. Teilhard de Chardin, quant à lui, ne revendique pas l'influence de Shaw, bien que son surhomme ait plusieurs points de contact avec celui de Shaw. Comme George Bernard Shaw, le paléontologue jésuite n'appelle pas à un "individu supérieur" mais à l'ensemble du surhomme. Dans l'œuvre de Teilhard aussi, l'évolution elle-même prend le contrôle, ayant appris à se connaître à travers le cerveau humain. Il appelle lui aussi à un "eugénisme" qui, toutefois, ne se souciera pas de la race. Et les deux philosophes voient le moteur de l'évolution dans la clarification de la conscience. Pour le penseur chrétien, cette clarification consiste en une convergence toujours plus étroite des esprits individuels ; pour Shaw, en une meilleure connaissance de soi et de la réalité, à laquelle doit conduire la concurrence sans frein des opinions. Mais parallèlement, GBS cherche aussi à dépasser le "particularisme" par le "service de la vie", une force universelle commune à tous les hommes et à tous les animaux (3). Pourtant, le surhomme de Shaw a un objectif différent de celui de Teilhard - il ne cherche pas à fusionner avec Dieu, bien qu'il ne soit pas non plus dépourvu de certains éléments religieux.

D'un point de vue général, il convient de rappeler qu'à la fin des années 1990, la thèse de la "fin de l'histoire" de Fukuyama a dicté le paradigme des recherches sur le sujet. Heureusement, il est aujourd'hui possible de soutenir qu'il aurait été bien plus judicieux de faire référence à la fin de l'histoire, comme nous le rappelle à juste titre Siniscalco. L'exégèse de Thompson part précisément de cette hypothèse. Il semble, en effet, suivre la position qu'Ernst Jünger a présentée dans au Mur du temps, afin de reconnaître ce qui pourrait être donné au-delà de l'âge historique proprement dit. L'Américain, avec une instrumentation culturelle archéo-futuriste, tente de détecter: "dans le présent, les constantes du passé et les germes du futur [...] il identifie ainsi certaines conjonctures dont il fait l'hypothèse qu'elles pourraient devenir vraies dans le futur post-industriel et post-nihiliste" (p. V). L'expérience proposée nous oblige à rester sur la ligne du nihilisme, en attendant des rayons de lumière dans les ombres sombres du temps présent, afin d'identifier le profil d'un possible nouveau départ. Il ne s'agit donc pas d'une des nombreuses plaintes des passatistes concernant l'état actuel des choses, bien au contraire ! Un regard sur l'histoire trouve sa raison d'être dans le constat de l'inanité du présent, mais il ne nous pousse pas en arrière, vers le passé, mais suggère le projet d'une autre modernité. Une modernité qui ne se construit plus sur le paradigme du rapport de calcul.

D'un point de vue général, il convient de rappeler qu'à la fin des années 1990, la thèse de la "fin de l'histoire" de Fukuyama a dicté le paradigme des recherches sur le sujet. Heureusement, il est aujourd'hui possible de soutenir qu'il aurait été bien plus judicieux de faire référence à la fin de l'histoire, comme nous le rappelle à juste titre Siniscalco. L'exégèse de Thompson part précisément de cette hypothèse. Il semble, en effet, suivre la position qu'Ernst Jünger a présentée dans au Mur du temps, afin de reconnaître ce qui pourrait être donné au-delà de l'âge historique proprement dit. L'Américain, avec une instrumentation culturelle archéo-futuriste, tente de détecter: "dans le présent, les constantes du passé et les germes du futur [...] il identifie ainsi certaines conjonctures dont il fait l'hypothèse qu'elles pourraient devenir vraies dans le futur post-industriel et post-nihiliste" (p. V). L'expérience proposée nous oblige à rester sur la ligne du nihilisme, en attendant des rayons de lumière dans les ombres sombres du temps présent, afin d'identifier le profil d'un possible nouveau départ. Il ne s'agit donc pas d'une des nombreuses plaintes des passatistes concernant l'état actuel des choses, bien au contraire ! Un regard sur l'histoire trouve sa raison d'être dans le constat de l'inanité du présent, mais il ne nous pousse pas en arrière, vers le passé, mais suggère le projet d'une autre modernité. Une modernité qui ne se construit plus sur le paradigme du rapport de calcul. At the Edge of History a été publié pour la première fois aux États-Unis en 1971. Thompson a reçu une éducation polyvalente et une carrière universitaire immédiate, bien qu'elle se soit terminée trop tôt. Formé aux textes de philosophie des sciences d'A. N. Whitehead, il ne dédaigne pas la pratique du yoga, l'étude de l'ésotérisme et s'intéresse profondément à la biologie et à l'écologie, ce qui l'amène à remettre en question le "canon" moderne. Il a été influencé par Sri Aurobindo et a fréquenté David Spangler, une figure importante du monde du New Age. Son anti-modernisme se manifeste par son observation du déclin du libéralisme, non seulement en tant que doctrine politique, mais aussi en tant que noyau de l'imagination de l'homme occidental. Il estime que le libéralisme ne pourra plus servir d'image directrice aux nouvelles générations. Il note également comment le progressisme a été "le mythe le plus faux de tous les mythes réels de notre histoire" (p. 126). En outre, la "fin" de l'histoire, comme l'a souligné Massimo Cacciari, n'est rien d'autre que le progrès infini de notre époque, qui a perdu la mémoire de toute substance. Un temps privé de profondeur, rempli par la consommation et la mercurialité des technologies de l'information. À cet égard, nous ne devons pas espérer le retour idyllique du bon sauvage, mais viser à "surmonter l'aveuglement scientifique dans un nouveau paradigme capable de concilier la satisfaction de la nature verticale [...] de l'homme avec le développement technologique" (p. X).

At the Edge of History a été publié pour la première fois aux États-Unis en 1971. Thompson a reçu une éducation polyvalente et une carrière universitaire immédiate, bien qu'elle se soit terminée trop tôt. Formé aux textes de philosophie des sciences d'A. N. Whitehead, il ne dédaigne pas la pratique du yoga, l'étude de l'ésotérisme et s'intéresse profondément à la biologie et à l'écologie, ce qui l'amène à remettre en question le "canon" moderne. Il a été influencé par Sri Aurobindo et a fréquenté David Spangler, une figure importante du monde du New Age. Son anti-modernisme se manifeste par son observation du déclin du libéralisme, non seulement en tant que doctrine politique, mais aussi en tant que noyau de l'imagination de l'homme occidental. Il estime que le libéralisme ne pourra plus servir d'image directrice aux nouvelles générations. Il note également comment le progressisme a été "le mythe le plus faux de tous les mythes réels de notre histoire" (p. 126). En outre, la "fin" de l'histoire, comme l'a souligné Massimo Cacciari, n'est rien d'autre que le progrès infini de notre époque, qui a perdu la mémoire de toute substance. Un temps privé de profondeur, rempli par la consommation et la mercurialité des technologies de l'information. À cet égard, nous ne devons pas espérer le retour idyllique du bon sauvage, mais viser à "surmonter l'aveuglement scientifique dans un nouveau paradigme capable de concilier la satisfaction de la nature verticale [...] de l'homme avec le développement technologique" (p. X).

La justice est une valeur qui est réalisée par les citoyens dans leur ensemble selon un parallélisme absolu avec la réalisation de la même chose de la part de l'âme individuelle: la politique est donc "le soin de l'âme" et ce qui prend soin de la santé de l'âme, prend également soin de "la polis elle-même".

La justice est une valeur qui est réalisée par les citoyens dans leur ensemble selon un parallélisme absolu avec la réalisation de la même chose de la part de l'âme individuelle: la politique est donc "le soin de l'âme" et ce qui prend soin de la santé de l'âme, prend également soin de "la polis elle-même". Il s'agit maintenant de développer la prémisse initiale de l'inséparabilité entre la "morale" et la politique ou, si l'on préfère, entre l'éthique individuelle et l'éthique "sociale", c'est-à-dire de souligner comment les deux termes, dans la double existence que nous leur prêtons, n'ont pas de réalité authentique selon l'œuvre de Platon, puisque la justice individuelle ne prend pas un sens proprement "moral" et que le régime platonicien, en outre, ne comporte pas les éléments profanes et temporels que le citoyen moderne attribue nécessairement à l'État. Il s'agit donc de rendre raison de la correspondance analogique entre l'individu et l'État dans la détermination platonicienne de la justice.

Il s'agit maintenant de développer la prémisse initiale de l'inséparabilité entre la "morale" et la politique ou, si l'on préfère, entre l'éthique individuelle et l'éthique "sociale", c'est-à-dire de souligner comment les deux termes, dans la double existence que nous leur prêtons, n'ont pas de réalité authentique selon l'œuvre de Platon, puisque la justice individuelle ne prend pas un sens proprement "moral" et que le régime platonicien, en outre, ne comporte pas les éléments profanes et temporels que le citoyen moderne attribue nécessairement à l'État. Il s'agit donc de rendre raison de la correspondance analogique entre l'individu et l'État dans la détermination platonicienne de la justice.

![Le_rouge_et_le_blanc_[...]Andreu_Pierre_bpt6k33717177.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/02/00/1484539435.JPEG)

Certains livres, ceux qui éclairent des problèmes théoriques et des besoins existentiels déjà présents en nous, peuvent être lus d'une traite. Nous sortons, nous, d'une telle lecture, qui ne nous a pas peu fascinés. Nous faisons référence à un texte capital du philosophe français Gustave Thibon, Nietzsche ou le déclin de l'esprit, qui est paru dans le catalogue d'Iduna editrice (pour les commandes : associazione.iduna@gmail.com, pp. 299, €25.00). Le texte est accompagné d'une préface de Massimo Maraviglia, visant à contextualiser la figure de l'auteur dans le panorama culturel du vingtième siècle et à clarifier le rapport paradoxal qui liait ce dernier au penseur de l'Au-delà de l'homme. En premier lieu, il nous semble que le volume montre comment les choix intellectuels divergents des uns et des autres n'ont pas du tout pesé sur l'exégèse faite par le penseur français. Le catholique Thibon trouve chez le philosophe allemand un trait mystique, totalement négligé par les interprètes proches des perspectives nietzschéennes.

Certains livres, ceux qui éclairent des problèmes théoriques et des besoins existentiels déjà présents en nous, peuvent être lus d'une traite. Nous sortons, nous, d'une telle lecture, qui ne nous a pas peu fascinés. Nous faisons référence à un texte capital du philosophe français Gustave Thibon, Nietzsche ou le déclin de l'esprit, qui est paru dans le catalogue d'Iduna editrice (pour les commandes : associazione.iduna@gmail.com, pp. 299, €25.00). Le texte est accompagné d'une préface de Massimo Maraviglia, visant à contextualiser la figure de l'auteur dans le panorama culturel du vingtième siècle et à clarifier le rapport paradoxal qui liait ce dernier au penseur de l'Au-delà de l'homme. En premier lieu, il nous semble que le volume montre comment les choix intellectuels divergents des uns et des autres n'ont pas du tout pesé sur l'exégèse faite par le penseur français. Le catholique Thibon trouve chez le philosophe allemand un trait mystique, totalement négligé par les interprètes proches des perspectives nietzschéennes. La nature est devenue son premier professeur de sagesse. Il a observé et apprécié sa dimension cyclique, montrant à l'homme le chemin de l'éternité. De la vie rurale qu'il a menée dans son manoir ancestral de Saint-Marcel-d'Ardèche, à laquelle il s'est consacré définitivement après une période d'errance et de voyages, il a tiré l'idée que la limite est le caractère distinctif et insurmontable de la vie. L'étude et la lecture occupaient ses journées, ainsi que les travaux des champs. D'où l'épithète, qui l'a accompagné jusqu'à ses derniers jours, de paysan-philosophe. Ami du premier Maritain, il a accueilli en 1941 Simone Weil, de qui il a appris, comme le rappelle la préface, que: "L'homme désire toujours quelque chose au-delà de l'existence" (p. III). Autodidacte exceptionnel, il est profondément influencé par l'enseignement de Léon Bloy, qui fait de lui un "chrétien extrême": "Je suis un extrémiste à cause de mon attirance pour la théologie négative, la mystique de la nuit, le "Dieu sans base ni appui" qui était celui de saint Jean de la Croix et qui est le mien aujourd'hui" (p. II). Cette tendance spirituelle le met également en contact avec Gabriel Marcel: ce dernier avait compris le caractère énigmatique de l'existence, car il était conscient de "la différence fondamentale entre la pensée scientifique objectivante [...] et une ontologie consciente qui voit (dans la vie) essentiellement le mystère " (p. III).

La nature est devenue son premier professeur de sagesse. Il a observé et apprécié sa dimension cyclique, montrant à l'homme le chemin de l'éternité. De la vie rurale qu'il a menée dans son manoir ancestral de Saint-Marcel-d'Ardèche, à laquelle il s'est consacré définitivement après une période d'errance et de voyages, il a tiré l'idée que la limite est le caractère distinctif et insurmontable de la vie. L'étude et la lecture occupaient ses journées, ainsi que les travaux des champs. D'où l'épithète, qui l'a accompagné jusqu'à ses derniers jours, de paysan-philosophe. Ami du premier Maritain, il a accueilli en 1941 Simone Weil, de qui il a appris, comme le rappelle la préface, que: "L'homme désire toujours quelque chose au-delà de l'existence" (p. III). Autodidacte exceptionnel, il est profondément influencé par l'enseignement de Léon Bloy, qui fait de lui un "chrétien extrême": "Je suis un extrémiste à cause de mon attirance pour la théologie négative, la mystique de la nuit, le "Dieu sans base ni appui" qui était celui de saint Jean de la Croix et qui est le mien aujourd'hui" (p. II). Cette tendance spirituelle le met également en contact avec Gabriel Marcel: ce dernier avait compris le caractère énigmatique de l'existence, car il était conscient de "la différence fondamentale entre la pensée scientifique objectivante [...] et une ontologie consciente qui voit (dans la vie) essentiellement le mystère " (p. III).

Cette accusation n'est pas nouvelle et a été formulée tant par le philosophe allemand Hegel dans sa Phénoménologie de l'esprit que par Isaac Newton dans ses écrits alchimiques. Et c'est vrai, bien sûr.

Cette accusation n'est pas nouvelle et a été formulée tant par le philosophe allemand Hegel dans sa Phénoménologie de l'esprit que par Isaac Newton dans ses écrits alchimiques. Et c'est vrai, bien sûr.

La première étape - la lutte contre le marxisme et ses avatars ultérieurs - semble évidente: Evola, au vu de ce qui s'était passé en URSS et dans les pays où le communisme avait triomphé, avant et après la guerre mondiale, enregistrait une sorte de monstrueuse régression finale, une absence absolue de libertés, la destruction de tout résidu d'organisation "traditionnelle", à commencer par la famille, et une égalité absolue qui équivalait à une dépersonnalisation totale. Il n'est donc pas surprenant que certains des articles d'Evola d'après-guerre aient défendu l'alignement de l'Italie sur les États-Unis ou sur l'OTAN elle-même. En substance, la politique du Mouvement social italien s'inspirait des idées d'Evola et celle-ci en faisait partie (que ses partisans s'en souviennent aujourd'hui ou non: elle ne figure pas dans ses grandes œuvres de pensée, mais elle figure dans les articles qu'il écrivait pour le Secolo d'Italia ou pour le quotidien Roma). Sans oublier, bien sûr, que la lutte contre le marxisme mobilise des membres de différents groupes sociaux qui "réagissent" à la possibilité que l'État tombe entre leurs mains. Jusqu'à présent, cette position n'est rien de plus que celle du centre-droit, et si elle devait s'arrêter là, la proposition d'Evola ne serait pas très différente de celles faites chaque matin par Jiménez Losantos sur ses ondes de la radio. Mais Evola a énoncé une deuxième étape.

La première étape - la lutte contre le marxisme et ses avatars ultérieurs - semble évidente: Evola, au vu de ce qui s'était passé en URSS et dans les pays où le communisme avait triomphé, avant et après la guerre mondiale, enregistrait une sorte de monstrueuse régression finale, une absence absolue de libertés, la destruction de tout résidu d'organisation "traditionnelle", à commencer par la famille, et une égalité absolue qui équivalait à une dépersonnalisation totale. Il n'est donc pas surprenant que certains des articles d'Evola d'après-guerre aient défendu l'alignement de l'Italie sur les États-Unis ou sur l'OTAN elle-même. En substance, la politique du Mouvement social italien s'inspirait des idées d'Evola et celle-ci en faisait partie (que ses partisans s'en souviennent aujourd'hui ou non: elle ne figure pas dans ses grandes œuvres de pensée, mais elle figure dans les articles qu'il écrivait pour le Secolo d'Italia ou pour le quotidien Roma). Sans oublier, bien sûr, que la lutte contre le marxisme mobilise des membres de différents groupes sociaux qui "réagissent" à la possibilité que l'État tombe entre leurs mains. Jusqu'à présent, cette position n'est rien de plus que celle du centre-droit, et si elle devait s'arrêter là, la proposition d'Evola ne serait pas très différente de celles faites chaque matin par Jiménez Losantos sur ses ondes de la radio. Mais Evola a énoncé une deuxième étape.

Le philosophe espagnol José Ortega y Gasset a consacré un ouvrage distinct à la méditation sur l'esprit européen par rapport à ce que l'on pourrait appeler l'esprit national [2].

Le philosophe espagnol José Ortega y Gasset a consacré un ouvrage distinct à la méditation sur l'esprit européen par rapport à ce que l'on pourrait appeler l'esprit national [2].

Revenant sur la critique du pacifisme internationaliste, Crainic souligne que l'esprit actuel de Genève s'écarte de l'esprit de l'unité médiévale de l'Europe, qui était de nature chrétienne, religieuse. Après que l'Europe soit devenue une patrie strictement "nationale" avec l'abandon de l'esprit chrétien, il était naturel qu'au XIXe siècle, le particularisme national devienne une véritable furie destructrice [10] :

Revenant sur la critique du pacifisme internationaliste, Crainic souligne que l'esprit actuel de Genève s'écarte de l'esprit de l'unité médiévale de l'Europe, qui était de nature chrétienne, religieuse. Après que l'Europe soit devenue une patrie strictement "nationale" avec l'abandon de l'esprit chrétien, il était naturel qu'au XIXe siècle, le particularisme national devienne une véritable furie destructrice [10] : "L'esprit de Genève" (l'ouvrage de Robert de Traz dans lequel on tente d'ancrer l'internationalisme pacifiste à l'époque de l'œcuménisme médiéval [12]) ne semble pas à l'auteur roumain être exactement dans la ligne de ce qui est affirmé.

"L'esprit de Genève" (l'ouvrage de Robert de Traz dans lequel on tente d'ancrer l'internationalisme pacifiste à l'époque de l'œcuménisme médiéval [12]) ne semble pas à l'auteur roumain être exactement dans la ligne de ce qui est affirmé.

La prédication catholique arrive en Chine grâce au jésuite de Macerata, Matteo Ricci, qui arrive à Pékin en 1601 et est bien accueilli par l'empereur Chin Tsong, malgré le fait que les gardiens de l'orthodoxie confucéenne, hostiles à la diffusion d'une doctrine qui leur semblait bizarre, avaient exprimé leur opposition à l'introduction du missionnaire et de ses reliques à la cour impériale. "Et les eunuques de Tientsin amenèrent le Père Matteo devant le tribunal - où les Rites répondirent : - L'Europe n'a aucun lien avec notre empire - et ne reçoit jamais notre loi - Quant à ces images, images de dieu en haut et d'une vierge - elles ont peu de valeur intrinsèque. Les dieux montent-ils au ciel sans os - pour que nous croyions à votre sac de leurs os ? - Le tribunal de Han Yu considère donc qu'il est inutile - d'introduire de telles nouveautés dans le PALAIS - nous le considérons comme peu judicieux, et sommes opposés - à recevoir soit ces os, soit le père Matteo" (Chant LVIII). Le père Ricci, qui avait fait cadeau d'une montre au Fils du Ciel, devint pour les Chinois une sorte de saint patron des horlogers ; d'autres jésuites, "Pereira et Gerbillon" (Canto LIX), gagnèrent la confiance de l'empereur K'ang Hsi (1654-1722), "qui joua de l'épinette le jour de l'anniversaire de Johan S. Bach - n'exagérez pas/ il joua au moins sur un tel instrument - et apprit à retenir plusieurs airs (européens)" (Canto LIX). (Canto LIX) ; d'autres encore, comme "Grimaldi, Intercetta, Verbiest, - Couplet" (Canto LX), ont apporté diverses contributions à la diffusion de la culture européenne en Chine. Mais les relations entre l'Empire et les catholiques ne sont pas faciles. Même si les jésuites voulaient identifier Shang-ti, le Seigneur du Ciel, au Dieu de la religion chrétienne et tentaient d'intégrer certains rites confucéens au christianisme, le pape Clément XI condamnait le culte des ancêtres et interdisait la célébration de la messe en chinois: "Les wallahs de l'église européenne se demandent si cela peut être concilié" (Canto LX). De leur côté, les autorités impériales, tout en reconnaissant les mérites des Jésuites, interdisent le prosélytisme missionnaire et la construction d'églises: "Les MISSIONNAIRES ont bien servi à réformer nos mathématiques - et à nous faire des canons - et ils sont donc autorisés à rester - et à pratiquer leur propre religion mais - aucun Chinois ne doit se convertir - et ils ne doivent pas construire d'églises - 47 Européens ont des permis - ils peuvent continuer leur culte, et aucun autre" (Canto LX). Yung Cheng, qui a succédé à K'ang Hsi en 1723, a définitivement banni le christianisme, jugé immoral et subversif des traditions confucéennes: "et il a mis dehors le Xtianisme - les Chinois le trouvaient si immoral - (...) - les Xtiens étant de tels glisseurs et menteurs. - (...) - Les Xtiens perturbent les bonnes coutumes - cherchent à déraciner les lois de Kung - cherchent à briser l'enseignement de Kung' (Canto LXI).

La prédication catholique arrive en Chine grâce au jésuite de Macerata, Matteo Ricci, qui arrive à Pékin en 1601 et est bien accueilli par l'empereur Chin Tsong, malgré le fait que les gardiens de l'orthodoxie confucéenne, hostiles à la diffusion d'une doctrine qui leur semblait bizarre, avaient exprimé leur opposition à l'introduction du missionnaire et de ses reliques à la cour impériale. "Et les eunuques de Tientsin amenèrent le Père Matteo devant le tribunal - où les Rites répondirent : - L'Europe n'a aucun lien avec notre empire - et ne reçoit jamais notre loi - Quant à ces images, images de dieu en haut et d'une vierge - elles ont peu de valeur intrinsèque. Les dieux montent-ils au ciel sans os - pour que nous croyions à votre sac de leurs os ? - Le tribunal de Han Yu considère donc qu'il est inutile - d'introduire de telles nouveautés dans le PALAIS - nous le considérons comme peu judicieux, et sommes opposés - à recevoir soit ces os, soit le père Matteo" (Chant LVIII). Le père Ricci, qui avait fait cadeau d'une montre au Fils du Ciel, devint pour les Chinois une sorte de saint patron des horlogers ; d'autres jésuites, "Pereira et Gerbillon" (Canto LIX), gagnèrent la confiance de l'empereur K'ang Hsi (1654-1722), "qui joua de l'épinette le jour de l'anniversaire de Johan S. Bach - n'exagérez pas/ il joua au moins sur un tel instrument - et apprit à retenir plusieurs airs (européens)" (Canto LIX). (Canto LIX) ; d'autres encore, comme "Grimaldi, Intercetta, Verbiest, - Couplet" (Canto LX), ont apporté diverses contributions à la diffusion de la culture européenne en Chine. Mais les relations entre l'Empire et les catholiques ne sont pas faciles. Même si les jésuites voulaient identifier Shang-ti, le Seigneur du Ciel, au Dieu de la religion chrétienne et tentaient d'intégrer certains rites confucéens au christianisme, le pape Clément XI condamnait le culte des ancêtres et interdisait la célébration de la messe en chinois: "Les wallahs de l'église européenne se demandent si cela peut être concilié" (Canto LX). De leur côté, les autorités impériales, tout en reconnaissant les mérites des Jésuites, interdisent le prosélytisme missionnaire et la construction d'églises: "Les MISSIONNAIRES ont bien servi à réformer nos mathématiques - et à nous faire des canons - et ils sont donc autorisés à rester - et à pratiquer leur propre religion mais - aucun Chinois ne doit se convertir - et ils ne doivent pas construire d'églises - 47 Européens ont des permis - ils peuvent continuer leur culte, et aucun autre" (Canto LX). Yung Cheng, qui a succédé à K'ang Hsi en 1723, a définitivement banni le christianisme, jugé immoral et subversif des traditions confucéennes: "et il a mis dehors le Xtianisme - les Chinois le trouvaient si immoral - (...) - les Xtiens étant de tels glisseurs et menteurs. - (...) - Les Xtiens perturbent les bonnes coutumes - cherchent à déraciner les lois de Kung - cherchent à briser l'enseignement de Kung' (Canto LXI).

Musique :

Musique :

L’hypothèse postmoderne est que ce qui fait société est désormais le présentéisme, et le groupe, ou encore les tribus. C’est la reliance plus que l’appartenance, l’identification plus que l’identité, l’esthétique plutôt que la morale. L’éthique qui découle désormais de l’esthétique. Mais encore, le postmoderne, c’est l’émotion plus que la raison, ou, si on préfère, la raison sensible plus que la raison calculante. C’est l’empathie plus que le contrat écrit. C’est « ce qui est » plutôt que le « devoir-être » kantien. C’est le refus de la croyance au progrès : « Le point nodal de l’idéologie progressiste, dit Maffesoli, c’est l’ambition, voire la prétention, de tout résoudre, de tout améliorer afin d’aboutir à une société parfaite et à un homme potentiellement immortel. » (L’ère des soulèvements). Il s’agit de se libérer de cette prétention. D’autant que le progressisme est indissociable de l’utilitarisme (d’où les liens avec l’américanisation du monde) et qu’il ne tient aucun compte du besoin de symboles, de signes, d’emblèmes, qui font sens plus que le quantifiable. Une société a besoin d’intercesseurs, de totems, de saints, d’échelles qui vont du profane au sacré. Et non d’une coupure franche entre ces deux sphères. Postmodernité : « synergie de l’archaïsme et du développement technologique », dit encore Maffesoli (L’instant éternel, 2000). Cette nouvelle épistémé, comme disait Michel Foucault, ne laisse rien debout de la modernité : « Dégénérescence de quoi, sinon du mythe progressiste ? Corrélativement à l’idéologie du service public, ce progressisme s’emploie à justifier la domination sur la nature, à négliger les lois primordiales de celle-ci, et à construire un monde selon les seuls principes d’un rationalisme dont l’aspect morbide apparaît de plus en plus évident », écrit Maffesoli (L’ère des soulèvements). A partir de là, Maffesoli pône une écosophie, une philosophhie de l’écologie, comme l’avait initié Félix Guattari (Les Trois écologies, 1989 et Qu’est-ce que l’écosophie ? 1985-92, 2013). J’ai évoqué cette naissance d’une écologie philosophique dans Inventaire de la modernité avant liquidation (2007, préface d’Alain de Benoist).

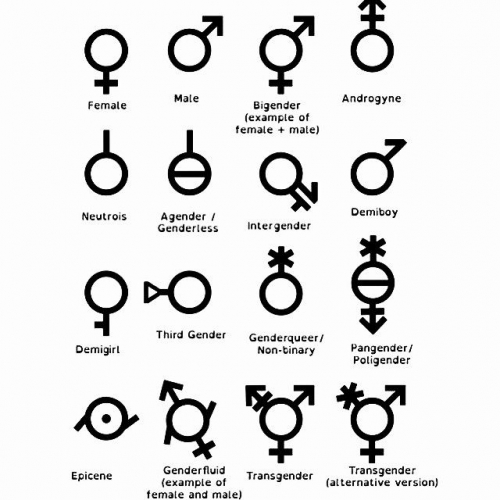

L’hypothèse postmoderne est que ce qui fait société est désormais le présentéisme, et le groupe, ou encore les tribus. C’est la reliance plus que l’appartenance, l’identification plus que l’identité, l’esthétique plutôt que la morale. L’éthique qui découle désormais de l’esthétique. Mais encore, le postmoderne, c’est l’émotion plus que la raison, ou, si on préfère, la raison sensible plus que la raison calculante. C’est l’empathie plus que le contrat écrit. C’est « ce qui est » plutôt que le « devoir-être » kantien. C’est le refus de la croyance au progrès : « Le point nodal de l’idéologie progressiste, dit Maffesoli, c’est l’ambition, voire la prétention, de tout résoudre, de tout améliorer afin d’aboutir à une société parfaite et à un homme potentiellement immortel. » (L’ère des soulèvements). Il s’agit de se libérer de cette prétention. D’autant que le progressisme est indissociable de l’utilitarisme (d’où les liens avec l’américanisation du monde) et qu’il ne tient aucun compte du besoin de symboles, de signes, d’emblèmes, qui font sens plus que le quantifiable. Une société a besoin d’intercesseurs, de totems, de saints, d’échelles qui vont du profane au sacré. Et non d’une coupure franche entre ces deux sphères. Postmodernité : « synergie de l’archaïsme et du développement technologique », dit encore Maffesoli (L’instant éternel, 2000). Cette nouvelle épistémé, comme disait Michel Foucault, ne laisse rien debout de la modernité : « Dégénérescence de quoi, sinon du mythe progressiste ? Corrélativement à l’idéologie du service public, ce progressisme s’emploie à justifier la domination sur la nature, à négliger les lois primordiales de celle-ci, et à construire un monde selon les seuls principes d’un rationalisme dont l’aspect morbide apparaît de plus en plus évident », écrit Maffesoli (L’ère des soulèvements). A partir de là, Maffesoli pône une écosophie, une philosophhie de l’écologie, comme l’avait initié Félix Guattari (Les Trois écologies, 1989 et Qu’est-ce que l’écosophie ? 1985-92, 2013). J’ai évoqué cette naissance d’une écologie philosophique dans Inventaire de la modernité avant liquidation (2007, préface d’Alain de Benoist). Contradictoriel, ce ne veut pas dire seulement la juxtaposition des contraires, cela veut dire leur coincidence. C’est la coincidentia oppositorum de Nicolas de Cuse (De la docte ignorance). C’est pourquoi la raison efficace est forcément une raison sensible. Autrement, elle tourne à vide. Il ne s’agit pas détruire la raison (La destruction de la raison de Georg Lukacs, 1954), il s’agit de la remettre sur un sol. « Rien de grand ne s’est fait sans passion », disait Hegel (La raison dans l’histoire). Saint-Exupéry disait pour sa part : « On ne voit bien qu’avec le cœur. » L’idée est la même. S’appuyant sur cette hypothèse de la place du passionnel, du sensible, du ressenti, Michel Maffesoli va plus loin : il en fait la source de la morale telle qu’elle se réinvente. Le bien devient l’agréable, selon l’hédonisme de George Edward Moore. Une éthique se forge ainsi au-delà des identités. L’éthique est compatible avec le passage des frontières : nationales (je suis d’ici et aussi d’ailleurs), sexuelles (la bisexualité, les expériences « de l’autre côté de sa sexualité habituelle »), professionnelles (l’architecte en train de devenir boulanger, le banquier devenu gestionnaire de parc naturel, …). Ainsi, les identités sont moins importantes – et c’est notamment en cela que consiste le tournant postmoderne – que les identifications. Or, celles-ci sont éventuellement successives et multiples. Et surtout, elles sont un bricolage mental personnel. De ces expériences multiples nait ce que Michel Foucault appelait, peu de temps avant sa mort annoncée, une « esthétique de l’existence », fondé sur un usage raisonné des plaisirs, mais raisonné par la raison sensible. De cette esthétique nait une éthique. « Une morale sans obligation ni sanction », dit Maffesoli.

Contradictoriel, ce ne veut pas dire seulement la juxtaposition des contraires, cela veut dire leur coincidence. C’est la coincidentia oppositorum de Nicolas de Cuse (De la docte ignorance). C’est pourquoi la raison efficace est forcément une raison sensible. Autrement, elle tourne à vide. Il ne s’agit pas détruire la raison (La destruction de la raison de Georg Lukacs, 1954), il s’agit de la remettre sur un sol. « Rien de grand ne s’est fait sans passion », disait Hegel (La raison dans l’histoire). Saint-Exupéry disait pour sa part : « On ne voit bien qu’avec le cœur. » L’idée est la même. S’appuyant sur cette hypothèse de la place du passionnel, du sensible, du ressenti, Michel Maffesoli va plus loin : il en fait la source de la morale telle qu’elle se réinvente. Le bien devient l’agréable, selon l’hédonisme de George Edward Moore. Une éthique se forge ainsi au-delà des identités. L’éthique est compatible avec le passage des frontières : nationales (je suis d’ici et aussi d’ailleurs), sexuelles (la bisexualité, les expériences « de l’autre côté de sa sexualité habituelle »), professionnelles (l’architecte en train de devenir boulanger, le banquier devenu gestionnaire de parc naturel, …). Ainsi, les identités sont moins importantes – et c’est notamment en cela que consiste le tournant postmoderne – que les identifications. Or, celles-ci sont éventuellement successives et multiples. Et surtout, elles sont un bricolage mental personnel. De ces expériences multiples nait ce que Michel Foucault appelait, peu de temps avant sa mort annoncée, une « esthétique de l’existence », fondé sur un usage raisonné des plaisirs, mais raisonné par la raison sensible. De cette esthétique nait une éthique. « Une morale sans obligation ni sanction », dit Maffesoli.  L’habitus, notion que l’on trouve chez Thomas d’Aquin (et dont Pierre Bourdieu a fait un grand usage), et qui est l’hexis d’Aristote, c’est cela : l’éducation à la communication verbale et non verbale, l’acclimatation à un « ensemble de dispositions durables pour l’action et le langage », disait à peu de choses près Pierre Bourdieu. C’est une « connaissance du sang », dit David Herbert Lawrence (comme on pourrait le dire des gens qui se comprennent sans avoir besoin de se parler), qui complète la connaissance rationnelle, et bien souvent la précède. L’école sociologique du quotidien consiste à être attentif à cela, au plaisir et à la sagesse de l’apparence, et cette école est autant celle de Nietzsche que l’école de Chicago avec Erving Goffman, Isaac Joseph, Roger Bastide et ce qu’on a appelé la microsociologie, celle qui concerne « l’aventure de la grisaille » (Roger Caillois). Cette école étudie une grisaille qui peut être sublimée. « Etre ici est splendide » (7e Elégie de Duino, R-M Rilke). La vie s’approuve jusque dans les petites choses. La sociologie dans laquelle s’inscrit Maffesoli rehausse l’intérêt de l’étude du quotidien, le theatrum mundi, étude éclairée par les références que fait Georg Simmel au pont et à la porte : la porte protège l’intériorité, le pont ouvre sur l’extérieur. Cette sociologie du quotidien est une sociologie de l’instant présent, du moment vécu, dans laquelle les grands récits et les arrières-mondes perdent de leur importance, voire même cessent d’exister. Il s’agit de réhabiliter l’instant. Les émotions artistiques ne sont plus surplombantes, elles ne concernent plus l’individu, mais une socialité partagée. L’aura, dit Maffesoli, « enveloppe désormais le quotidien ». C’est une ambiance (Stimmung), dégagée par un lieu ou par un événement qui nous enveloppe, et nous fait plus humain parce que nous sommes plus avec les autres.

L’habitus, notion que l’on trouve chez Thomas d’Aquin (et dont Pierre Bourdieu a fait un grand usage), et qui est l’hexis d’Aristote, c’est cela : l’éducation à la communication verbale et non verbale, l’acclimatation à un « ensemble de dispositions durables pour l’action et le langage », disait à peu de choses près Pierre Bourdieu. C’est une « connaissance du sang », dit David Herbert Lawrence (comme on pourrait le dire des gens qui se comprennent sans avoir besoin de se parler), qui complète la connaissance rationnelle, et bien souvent la précède. L’école sociologique du quotidien consiste à être attentif à cela, au plaisir et à la sagesse de l’apparence, et cette école est autant celle de Nietzsche que l’école de Chicago avec Erving Goffman, Isaac Joseph, Roger Bastide et ce qu’on a appelé la microsociologie, celle qui concerne « l’aventure de la grisaille » (Roger Caillois). Cette école étudie une grisaille qui peut être sublimée. « Etre ici est splendide » (7e Elégie de Duino, R-M Rilke). La vie s’approuve jusque dans les petites choses. La sociologie dans laquelle s’inscrit Maffesoli rehausse l’intérêt de l’étude du quotidien, le theatrum mundi, étude éclairée par les références que fait Georg Simmel au pont et à la porte : la porte protège l’intériorité, le pont ouvre sur l’extérieur. Cette sociologie du quotidien est une sociologie de l’instant présent, du moment vécu, dans laquelle les grands récits et les arrières-mondes perdent de leur importance, voire même cessent d’exister. Il s’agit de réhabiliter l’instant. Les émotions artistiques ne sont plus surplombantes, elles ne concernent plus l’individu, mais une socialité partagée. L’aura, dit Maffesoli, « enveloppe désormais le quotidien ». C’est une ambiance (Stimmung), dégagée par un lieu ou par un événement qui nous enveloppe, et nous fait plus humain parce que nous sommes plus avec les autres.

Le pouvoir de plus en plus éloigné et abstrait ne fait plus rêver. La vie est ailleurs. Le peuple – et pas seulement les errants – fait sécession. Enfin, face à la modernité comme panopticon, visibilité de nos vies par les institutions, des stratégies d’évitement se mettent en place. L’esprit des chemineaux, éteint depuis quelque 150 ans (voir Bertrand Tavernier, Le juge et l’assassin, 1976), revient, sous une formé évidemment différente. Il s’agit, par la flanerie, d’éviter l’assujetissement au monde de la production. D’autant que cheminer, c’est toujours être en quête de quelque chose, ou fuir quelque chose, ce qui n’est pas très différent, comme on le voit dans le chef d’œuvre de Wim Wenders, Paris, Texas (1984). C’est une forme de rebellion passive, au moment où plus grand monde ne croit que les révolutions soient possibles et même souhaitables. L’errance spatiale va avec les rencontres rapides, avec la « dérive des sentiments » (Yves Simon) et, là aussi, le cinéma nous en donne une belle illustration avec Easy rider de Dennis Hopper (1969), avec Taxi Driver de Martin Scorsese (1976), qui montre l’épuisement de la modernité qui enferme chacun dans sa solitude. Ces errances construisent un monde bien plus qu’elles ne fuient le monde. Elles peuvent être un enracinement dynamique, comme l’a étudié Elisée Reclus qui, ce n’est pas un hasard, était socialiste libertaire, tout comme son frêre Onésime Reclus.

Le pouvoir de plus en plus éloigné et abstrait ne fait plus rêver. La vie est ailleurs. Le peuple – et pas seulement les errants – fait sécession. Enfin, face à la modernité comme panopticon, visibilité de nos vies par les institutions, des stratégies d’évitement se mettent en place. L’esprit des chemineaux, éteint depuis quelque 150 ans (voir Bertrand Tavernier, Le juge et l’assassin, 1976), revient, sous une formé évidemment différente. Il s’agit, par la flanerie, d’éviter l’assujetissement au monde de la production. D’autant que cheminer, c’est toujours être en quête de quelque chose, ou fuir quelque chose, ce qui n’est pas très différent, comme on le voit dans le chef d’œuvre de Wim Wenders, Paris, Texas (1984). C’est une forme de rebellion passive, au moment où plus grand monde ne croit que les révolutions soient possibles et même souhaitables. L’errance spatiale va avec les rencontres rapides, avec la « dérive des sentiments » (Yves Simon) et, là aussi, le cinéma nous en donne une belle illustration avec Easy rider de Dennis Hopper (1969), avec Taxi Driver de Martin Scorsese (1976), qui montre l’épuisement de la modernité qui enferme chacun dans sa solitude. Ces errances construisent un monde bien plus qu’elles ne fuient le monde. Elles peuvent être un enracinement dynamique, comme l’a étudié Elisée Reclus qui, ce n’est pas un hasard, était socialiste libertaire, tout comme son frêre Onésime Reclus.  Mais l’abandon des idéaux de la modernité est-il si total dans le peuple lui-même ? Le soutien non négligeable de toute une partie de la population à une politique vaccinale délirante s’agissant d’une maladie covidienne à très faible taux de létalité laisse perplexe. D’autre part, je ne suis sans doute pas le seul à avoir entendu nombre de gens (hors des élites) dire que « nous ne sommes plus au Moyen Age », à propos de telle ou telle évolution sociétale contestable, et être par ailleurs complétement aveugle à la tyrannie croissante de notre pouvoir politique, à son caractère de plus en plus policier, arbitraire et antidémocratique. Or, que sont ces propos aveugles à la tyrannie, et s’enthousiasmant niaisement parce que « nous ne sommes plus au Moyen Age », si ce n’est des formes renouvelées de l’increvable croyance au Progrès ? Je ne demande qu’à croire que la religion du progrès est morte, et à fêter sa disparition, mais est-ce si sûr ? De même, s’il est incontestable que les grands récits politiques sont en voie d’épuisement, ne faut-il pas nuancer ? A droite, un grand récit simpliste de l’identité – nous avons toujours été Européens et seule l’Europe a nourri l’Europe – prend le pas sur les théories plus profondes et plus subtiles (comme celles d’Alain de Benoist, Nous et les autres, Krisis, 2007). A gauche, les théories transgenres et les délires de l’intersectionnalité (quel recul par rapport à Marx, mais aussi par rapport à Michel Foucault !) ne sont-elles pas un nouveau grand récit, une « identité de l’anti-identité », le grand récit d’un « homme sans qualités » (Robert Musil) et d’un « homme sans gravité » (Charles Melman), sans déterminations, refusant tous les héritages, toutes les transmissions, dans un monde de la table rase ?