samedi, 12 mars 2022

Idéologie, propagande et conflit

Idéologie, propagande et conflit

Par Daniele Perra

Source: https://www.eurasia-rivista.com/ideologia-propaganda-e-conflitto/

"Par conséquent, c'est un précepte ou une règle générale de la raison que tout homme doit s'efforcer d'obtenir la paix, dans la mesure où il a l'espoir de l'obtenir, et lorsqu'il ne peut l'obtenir, rechercher et utiliser toutes les aides et tous les avantages de la guerre. La première partie de cette règle contient la première loi fondamentale de la nature, qui est de rechercher la paix et de l'obtenir. La seconde, la somme de la loi de la nature, qui consiste à se défendre par tous les moyens possibles."

(Thomas Hobbes, Léviathan)

Dans son interprétation personnelle de l'œuvre la plus célèbre de Thomas Hobbes, Carl Schmitt souligne combien la figure du Léviathan évoque avant tout "un symbole mythique plein de significations cachées" [1]. Ce mythe, selon le grand juriste allemand, doit être compris avant tout comme une lutte séculaire d'images. En effet, dans le livre de Job, à côté de la figure du Léviathan (l'animal marin le plus fort et le plus indomptable), un autre animal est dépeint avec autant d'importance et de richesse de détails : le Béhémoth terrestre.

Après un rapide examen des interprétations chrétiennes de ce "mythe" (par exemple, selon l'Apocalypse de Jean, dans le célèbre Liber Floridus du 12e siècle, l'Antéchrist est représenté trônant sur Léviathan tandis qu'un démon chevauche Béhémoth), Schmitt se concentre sur l'exégèse juive, où les deux bêtes deviennent des symboles des puissances mondaines et païennes hostiles aux Juifs. "Le Léviathan", affirme Schmitt, "représente les bêtes sur mille montagnes (Psaumes 50:10), c'est-à-dire les peuples païens" [2]. Dans ce sens, l'histoire du monde est présentée comme une lutte des peuples païens les uns contre les autres. En particulier, la lutte se déroule entre le Léviathan - les puissances maritimes - et le Béhémoth - les puissances terrestres.

Béhémoth essaie de déchirer le Léviathan avec ses cornes, tandis que le Léviathan bouche la gueule et les narines de Béhémoth avec ses nageoires, le tuant. Ceci, poursuit Schmitt, est "une belle image de l'étranglement d'une puissance terrestre par un blocus naval" [3] (la référence, bien sûr, est au blocus naval avec lequel les Britanniques ont étranglé l'économie allemande pendant la Première Guerre mondiale). Dans tout cela, les Juifs regardent les peuples de la terre s'entretuer: "pour eux, ces massacres et égorgements mutuels sont légaux et casher. C'est pourquoi ils mangent la chair des peuples tués et en tirent la vie" [4].

Si l'interprétation schmittienne de ce thème biblique est appliquée aux événements actuels, il n'est pas particulièrement difficile d'identifier la Russie et l'Europe respectivement comme le Béhémoth et le Léviathan, et les États-Unis comme ceux qui "se nourrissent de la chair des tués et en vivent".

Dans deux articles publiés sur le site Eurasia, intitulés "L'ennemi de l'Europe" et "Comparaison des modèles géopolitiques", on a tenté d'expliquer comment les Etats-Unis, à travers deux guerres mondiales en l'espace de trente ans (ce n'est pas une coïncidence si l'historien Eric Hobsbawm a parlé d'une "deuxième guerre de trente ans" et Ernst Nolte d'une "guerre civile européenne"), ont réussi à évincer la Grande-Bretagne de son rôle de puissance mondiale, l'épuisant dans une lutte sans merci avec l'Allemagne. La "Grande Guerre" se prête particulièrement bien à ce schéma d'interprétation, puisque les États-Unis ne sont intervenus qu'après s'être transformés de pays débiteur en pays créditeur et après s'être assurés que les concurrents européens sortiraient du conflit, quelle que soit l'issue, dans des conditions économiques désastreuses. Et il ne semble pas déplacé d'utiliser le même schéma d'interprétation pour la crise actuelle en Europe de l'Est, étant donné que, aujourd'hui comme en 1914, les États-Unis sont le plus grand pays débiteur du monde.

Toutefois, une telle approche nécessite une réflexion approfondie. Nous avons choisi de commencer cette analyse par une citation de Thomas Hobbes pour la simple raison que le philosophe anglais reconnaît que l'État est avant tout un système de sécurité destiné à garantir la sécurité de son peuple et à éviter un retour à l'état de nature : la lutte de tous contre tous.

Hobbes déclare expressément qu'il est du devoir de tout homme de rechercher la paix. Mais lorsque cela ne peut être réalisé, il a le droit d'utiliser les avantages de la guerre. Le penseur de Malmesbury, à son crédit, dit aussi autre chose. Plus précisément, il affirme la nécessité du respect des pactes, car : "sans une telle garantie les pactes sont vains et ne sont que des paroles vides, et le droit de tous les hommes à toutes choses demeurant, on est toujours dans la condition de la guerre [...] Mais quand un pacte est fait, alors le rompre est injuste et la définition de l'injustice n'est rien d'autre que le non-respect du pacte" [5].

Hobbes déclare expressément qu'il est du devoir de tout homme de rechercher la paix. Mais lorsque cela ne peut être réalisé, il a le droit d'utiliser les avantages de la guerre. Le penseur de Malmesbury, à son crédit, dit aussi autre chose. Plus précisément, il affirme la nécessité du respect des pactes, car : "sans une telle garantie les pactes sont vains et ne sont que des paroles vides, et le droit de tous les hommes à toutes choses demeurant, on est toujours dans la condition de la guerre [...] Mais quand un pacte est fait, alors le rompre est injuste et la définition de l'injustice n'est rien d'autre que le non-respect du pacte" [5].

Et encore : "C'est pourquoi celui qui rompt l'alliance qu'il a contractée, et qui déclare par conséquent qu'il pense pouvoir le faire avec raison, ne peut être reçu dans une société qui se réunit pour la paix et la défense, si ce n'est par l'erreur de ceux qui le reçoivent, ni, une fois reçu, rester sans que ceux qui voient le danger de leur erreur" [6].

Quelle est l'utilité de ces citations face au conflit actuel en Ukraine ? Il est bon de procéder par ordre. En 1987, les États-Unis et l'Union soviétique ont signé le traité INF - Intermediate-range Nuclear Force Treaty, qui réglementait le placement de missiles balistiques à courte et moyenne portée sur le sol européen. À peu près au même moment, Washington a donné à Moscou des garanties que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'est.

En 2014, l'Ukraine était dirigée par Viktor Ianoukovitch, dont le principal défaut (plus que la corruption généralisée) était d'avoir opté pour une éventuelle entrée du pays dans l'Union économique eurasienne. En effet, dans sa vision, l'ex-république soviétique était censée être un pont entre l'est et l'ouest et non une rupture géographique entre la Russie et le reste de l'Europe. Dans une interview accordée à CNN quelques semaines après le coup d'État à Kiev, le spéculateur ("philanthrope") George Soros a ouvertement déclaré qu'il avait contribué à renverser le "régime pro-russe" afin de créer les conditions nécessaires au développement d'une démocratie de type occidental. Non seulement cela, mais le gouvernement ukrainien post-golpiste a été sélectionné selon une méthodologie d'entreprise. Plus précisément, la sélection a été effectuée par deux cabinets de "chasseurs de têtes", Pedersen & Partners et Korn Ferry, qui ont choisi 24 personnes sur une liste de 185 candidats parmi les étrangers vivant en Ukraine (sans surprise, le gouvernement post-golpiste comprenait un Américain, un Lituanien et un Géorgien) et les Ukrainiens vivant au Canada et aux États-Unis. L'ensemble du processus - et cela ne devrait pas être une surprise - a été financé par Soros lui-même par le biais de la fondation Renaissance et du réseau de conseil politique [7].

Non moins troublant a été le processus de sélection de l'actuel président ukrainien, que la propagande atlantiste, dans un élan d'humour et de blasphème, a comparé à Salvador Allende. Volodymir Zelens'kyi, acteur et comédien d'origine juive aux talents incontestables (étant donné sa capacité à hypnotiser un public occidental déjà enivré par deux années de rhétorique pandémique militariste), avant de se consacrer à la politique était sous contrat avec la télévision privée du puissant oligarque Igor Kolomoisky. Également d'origine juive, ancien président de la Communauté juive unie d'Ukraine et du Conseil européen des communautés juives, Kolomoisky est également connu pour avoir financé les groupes paramilitaires qui massacrent les civils dans le Donbass depuis huit ans et pour avoir placé des primes de 10.000 dollars sur les têtes des miliciens séparatistes (Il va sans dire que ce sont les mêmes groupes qui ont assassiné le journaliste italien Andy Rocchelli (photo, ci-dessous) dans le silence absolu de nos médias, bien plus intéressés à défendre les droits bafoués d'un étudiant égyptien en études de genre).

Biographie: https://www.worldpressphoto.org/andy-rocchelli

Or, pour en revenir à l'affirmation hobbesienne selon laquelle "la définition de l'injustice n'est rien d'autre que le non-respect de l'alliance", on ne peut manquer de rappeler qu'en plus d'avoir accepté une large expansion de l'OTAN vers l'Est, les États-Unis ont opté en 2018 (sous l'administration Trump) pour un retrait unilatéral du FNI, sanctionnant de fait la possibilité d'amener leurs missiles aux frontières de la Russie. Comment la deuxième puissance militaire du monde aurait-elle dû réagir à un tel acte ? Il est bon de commencer par les aspects diplomatiques.

Le 17 décembre 2021, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a publié le projet d'accord sur les garanties de sécurité soumis à l'OTAN et aux États-Unis. Il s'agissait notamment : a) d'exclure toute nouvelle expansion de l'OTAN vers l'est (y compris l'Ukraine) ; b) de ne pas déployer de troupes supplémentaires ; c) d'abandonner les activités militaires de l'OTAN en Ukraine, en Europe de l'Est, dans le Caucase et en Asie centrale ; d) de ne pas déployer de missiles à moyenne et courte portée dans des zones à partir desquelles d'autres territoires peuvent être touchés ; e) de s'engager à ne pas créer de conditions pouvant être perçues comme des menaces ; f) de créer une ligne directe pour les contacts d'urgence [8].

En outre, Moscou a expressément exigé le retrait de la déclaration de Bucarest dans laquelle l'OTAN a établi le principe de la "porte ouverte" en ce qui concerne l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'alliance. Naturellement, Washington et l'OTAN ont rejeté en bloc les demandes russes.

Il est essentiel de souligner ce fait, car la liberté invoquée aujourd'hui par le président ukrainien dans ses appels "sincères" n'est rien d'autre que la "liberté" de ses protecteurs de placer sur le sol ukrainien des missiles qui peuvent atteindre Moscou en quelques minutes, la détruisant avant même qu'elle ait une chance de réagir. Et la rhétorique belliqueuse utilisée par les gouvernements collaborationnistes européens (l'Italie en premier lieu) défend cette idée plutôt bizarre de liberté, sur la base de laquelle (nous le répétons) la deuxième puissance militaire du monde (ainsi que le principal fournisseur d'énergie de l'Europe) ne se voit pas garantir le droit à la sécurité.

Pour cette idée malsaine de la liberté (l'Italie est une fois de plus au premier rang, malgré la présence de plus de 70 têtes nucléaires américaines qui en font une cible directe en cas d'éventuelles représailles), il a été décidé d'envoyer des armes à Kiev (qui finiront dans les mains de groupes paramilitaires plus intéressés par la chasse à leurs concitoyens pro-russes que par la guerre contre les Russes) et de ne soumettre qu'un quart du système bancaire russe à des sanctions.

Au nom de cette idée de liberté, produit de la manipulation idéologico-géographique qui porte le nom d'Occident, le suicide économique et financier de l'Europe a été décidé (à la grande joie de Washington). Et toujours sur la base de cette idée dérangeante de la liberté, une "chasse aux sorcières" a été déclenchée, dans laquelle des artistes de renommée internationale sont priés d'abjurer leur patrie ; dans laquelle des cours sur Dostoïevski sont annulés, pour être ensuite rétablis lorsqu'un auteur ukrainien donne un avis "contradictoire" (comme si le par condicio pouvait s'appliquer à la littérature) ; dans laquelle toute voix en désaccord avec la vulgate officielle est réduite au silence et accusée de pro-poutinisme ; et dans laquelle les trente dernières années d'agression de l'OTAN (dont soixante-dix-huit jours de bombardement de la Serbie) et les huit années précédentes de guerre en Ukraine sont oubliées.

Il existe un terme pour tout cela : la guerre idéologique. La guerre idéologique est une guerre dans laquelle, pour reprendre la définition de Schmitt, l'ennemi est diabolisé et criminalisé. Par conséquent, elle devient digne d'être anéantie. La guerre idéologique ne connaît aucune limite et se fonde sur la subversion de la réalité. C'est la guerre imaginaire des pseudo-intellectuels, des journalistes et des analystes géopolitiques en proie à une surexcitation guerrière. C'est la guerre dans laquelle de faux mythes sont créés : la résistance héroïque des soldats ukrainiens sur l'île aux Serpents (qui se sont rendus sans tirer un coup de feu), le fantôme de Kiev abattant six avions de chasse russes (qui n'ont jamais existé), la résistance ukrainienne retournant les panneaux de signalisation pour confondre l'avancée russe (à l'ère de la guerre technologique). Cette guerre imaginaire est celle dans laquelle la Russie est décrite comme un pays isolé alors qu'en réalité elle renforce sa coopération avec la Chine et le Pakistan (deux puissances nucléaires) et dans laquelle l'UE et l'Anglosphère sont présentées comme le "monde entier".

NOTES

[1] C. Schmitt, Sul Leviatano, Il Mulino, Bologna 2011, p. 39.

[2] Ibid, p. 45.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] T. Hobbes, Leviatano, BUR, Milan 2011, p. 149.

[6] Ibidem, p. 155.

[7] Se Soros e la finanza scelgono il governo dell’Ucraina, www.ilsole24ore.com.

[8] Russie : les garanties de sécurité demandées à l'OTAN sont révélées, www.sicurezzainternazionale.luiss.it.

16:00 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : idéologie, propagande, conflit, thomas hobbes, carl schmitt, actualité, théorie politique, ukraine, europe, affaires européennes, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 11 mars 2022

À l'ère de la perte de la réalité Une nouvelle ère de l'irrationnel commence-t-elle ?

À l'ère de la perte de la réalité

Une nouvelle ère de l'irrationnel commence-t-elle ?

Andreas Mölzer

Source: https://andreasmoelzer.wordpress.com/2022/03/10/im-zeitalter-des-realitatsverlusts/

Quelle fierté n'avons-nous point de vivre à l'époque sublimes de nos belles Lumières, d'une société ouverte et d'une vision du monde libérale et scientifiquement fondée? Nous avions laissé derrière nous le sombre Moyen-Âge, l'époque des guerres de religion à caractère fondamentaliste et le XXe siècle avec ses idéologies totalitaires, le fascisme et le communisme soviétique. Et avec l'effondrement du socialisme réellement existant, on a même cru un moment que l'ère de la paix éternelle était arrivée. La fin de l'histoire et la victoire globale de la démocratie libérale ont été proclamées. La seule superpuissance restante, les États-Unis d'Amérique, a certes tenté d'imposer cette dernière à l'échelle mondiale, ou du moins de faire de cette démocratie libérale la référence pour tout État dans le monde entier.

Comme nous le savons aujourd'hui, il s'agit d'une tentative vaine et probablement insensée. Quant à la société ouverte et à son prétendu caractère éclairé et progressiste, il apparaît de plus en plus clairement que cette magnifique société ouverte est de plus en plus régulée par les impavides maximes du politiquement correct et qu'au lieu d'éclaircir et d'élargir nos horizons, ce sont désormais de nouveaux dogmes qui dominent, issus de tristes courants à la mode comme le féminisme, le gendérisme, le Black Lives Matter, la "wokeness" et autres fadaises du même acabit. Ainsi, en y regardant de plus près, on peut rapidement avoir l'impression que nous ne vivons pas du tout dans une ère éclairée, mais plutôt au début d'une ère d'irrationalité foncière.

Au début de celle-ci se trouve l'hypothèse de "l'homme nouveau", tel que la gauche le conçoit depuis la Révolution française, en passant par le marxisme pour aboutir à l'École de Francfort, et tel qu'elle veut le réaliser à tout prix - par la violence s'il le faut. Cet "homme nouveau", qui nie purement et simplement la nature humaine telle qu'elle s'est développée au cours de l'évolution, avec toutes ses profondeurs et ses abysses, est devenu la source du totalitarisme et des génocides partout où il a été tenté de le faire émerger par la violence, au forceps. Cela était déjà évident lors de la phase meurtrière de la Révolution française, où des milliers de personnes ont dû passer la tête sous la lunette de la guillotine. C'est également évident dans le cas de la politique meurtrière de Joseph Staline en Union soviétique, ainsi que dans le communisme de l'âge de pierre de Pol Pot au Cambodge ou dans la révolution culturelle de Mao Zedong en Chine.

Mais ce n'est pas seulement "l'homme nouveau" dans la société sans classes du socialisme réellement existant qui a donné naissance à de telles monstruosités. L'"homme nouveau" de sang aryen, né de l'illusion raciale et de l'idéologie de l'homme supérieur, devait lui aussi devenir la source d'atrocités terribles. La Seconde Guerre mondiale et le génocide en furent la conséquence. La négation de la nature humaine, qui allait de pair avec la conception de l'"homme nouveau", indiquait déjà un pas vers l'irrationalité. Ceux qui croient pouvoir changer la société en prenant l'attitude de l'ingénieur social et en ignorant, voire en niant l'homme dans ses forces et ses faiblesses, dans ses besoins et ses capacités, et en substituant à la psychologie et à la biologie humaines des prescriptions idéologiques comme mesure de toute chose, doivent finalement recourir à des moyens tyranniques et à l'ignorance de la réalité pour imposer leurs objectifs. Une entreprise qui a douloureusement échoué au siècle dernier, comme nous pouvons facilement le constater avec le fascisme national-socialiste, mais aussi avec le communisme soviétique.

L'hostilité à l'égard de la technique et l'ignorance des connaissances scientifiques, qui sont apparues comme un contre-mouvement à l'idolâtrie absolue de la technique après la révolution industrielle, constituent un pas supplémentaire vers l'ère de l'irrationnel en laquelle nous entrons. Si, après la révolution industrielle et dans le cadre du développement de technologies toujours plus performantes, on a cru que la technique permettrait de résoudre tous les problèmes de l'humanité, une sorte d'idéologie technophobe, d'hostilité à l'égard de la technique, s'est développée au cours des dernières décennies, en quelque sorte comme un mouvement inverse. Ce mouvement irrationnel et idéologisé est porté par les différents partis verts qui se sont constitués à travers l'Europe. La nouvelle gauche, issue du mouvement de 68, a rapidement récupéré le mouvement antinucléaire. Le mouvement hostile à la guerre du Vietnalm a donné naissance au mouvement pour la paix, qui s'est en outre opposé à l'utilisation militaire des armes nucléaires.

C'est sur la base de ces mouvements que se sont développés les partis verts qui, dans les années 80, étaient si puissants qu'ils ont fait leur entrée dans les assemblées et les parlements respectifs. A l'origine, la protection de l'environnement et de la nature était plutôt l'apanage de groupes conservateurs. L'ironie de l'histoire veut que ce soit justement la gauche marxiste, auparavant inspirée par l'Est soviétisé, qui ait réussi à camoufler son idéologie profondément rouge sous un vernis vert.

L'hostilité générale à l'égard de la technique qui en résulte, associée à une certaine critique générale de la croissance et du progrès, implique une nouvelle orientation vers une nouvelle irrationalité rédhibitoire. D'une part, les Verts ont revendiqué tous les bienfaits de l'ère technique et les avantages d'une civilisation hautement technologique, d'autre part, les technologies modernes ont été de plus en plus diabolisées. En outre, une profonde incompréhension du fonctionnement de la technologie elle-même s'est renforcée dans ces cercles. Par méconnaissance et ignorance des lois de la nature, ce sont des couches sociales qui ont la parole dans ces domaines et qui ne peuvent tout simplement plus comprendre comment et pourquoi les choses fonctionnent, sur quelle base les fonctions techniques se déroulent. On appuie sur l'interrupteur et la lumière s'allume. On ne sait pas pourquoi il en est ainsi. Une sorte de croyance au miracle s'est installée, semblable à celle qu'avaient les hommes de l'âge de pierre face aux phénomènes naturels : on ne comprend pas ce qui se passe, on croyait à l'époque à des puissances supérieures et aujourd'hui à l'évidence d'une civilisation hautement technologique.

A cela s'ajoute un autre facteur qui favorise la perte de contact avec la réalité dans notre société : l'oubli croissant de l'histoire. Pour comprendre et évaluer les relations politiques, économiques et sociales, il faudrait une connaissance approfondie de l'évolution historique. Or, ce sont précisément les couches sociales qui se considèrent à la pointe de l'esprit du temps et dont la religion civile politiquement correcte est l'hédonisme qui pratiquent une ascèse informationnelle consciente en matière de connaissances historiques. Et ce, non pas pour parvenir à leurs propres conclusions sans être influencés, mais par ignorance. De même que l'on tente d'ignorer la véritable nature de l'homme, telle qu'elle est donnée biologiquement et psychologiquement, on tente également d'ignorer l'histoire de l'humanité en croyant que l'on est plus intelligent aujourd'hui, ici et maintenant, que toutes les générations qui nous ont précédés.

L'affirmation du philosophe selon laquelle quiconque ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre est totalement étrangère aux porteurs de la nouvelle ère irrationnelle. Même les lois du matérialisme dialectique, telles que nous les connaissons depuis Marx et Engels, ont complètement disparu de la conscience politique et sociale. On est certes de gauche dans l'air du temps, mais on croit pouvoir oublier la connaissance de l'histoire.

Pour l'essentiel, ce sont donc ces trois phénomènes - l'ignorance de la condition humaine biologique et psychologique par la quête de "l'homme nouveau", l'hostilité à la technique et l'ignorance des lois naturelles physiques et chimiques, et l'oubli de l'histoire - qui conditionnent la voie vers une nouvelle ère hautement irrationnelle. Il reste à voir quelles seront les conséquences néfastes de cette perte de contact avec la réalité dans l'ensemble de la société. Si l'humanisme, les Lumières et la recherche scientifique ont permis à l'humanité d'atteindre des sommets dans le cadre de son évolution culturelle, la nouvelle ère de l'irrationnel nous exposera probablement à des dangers que nous pensions avoir surmontés depuis longtemps.

10:32 Publié dans Actualité, Philosophie, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andreas mölzer, irrationalité, réflexions personnelles, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 10 mars 2022

Comment l'individualisme défait le conservatisme

Comment l'individualisme défait le conservatisme

par Brett Stevens

Source: http://www.amerika.org/politics/how-individualism-defeats-conservatism/

Les conservateurs ne succombent pas directement à la gauche ; au contraire, selon la stratégie classique des gauches, ils sont secrètement envahis, divisés contre eux-mêmes, et ainsi subvertis et transformés en véhicule pour ces mêmes idées de gauche. Cela peut être observé dans le conservatisme traditionnel à travers la première loi de O'Sullivan :

- La première loi d'O'Sullivan stipule que toute organisation ou entreprise qui n'est pas expressément de droite deviendra de gauche avec le temps. La loi porte le nom du journaliste britannique et ancien rédacteur en chef de National Review, John O'Sullivan.

... [La motivation première d'un conservateur de gauche] est de signaler sa fidélité à la "seule vraie foi" en désignant l'hérétique le plus proche de lui et en criant "sorcière" [par] l'utilisation de la propriété transitive pour relier l'ennemi ciblé à un mal imaginaire et, bien sûr, l'exigence que la cible abandonne sa position ou risque d'être qualifiée d'hérétique [avec] ses interrogations dérangeantes qui sont jugées hors de portée des gens décents.

...Ils ont toujours été juste à la droite de la gauche officielle... [Leur présence sur l'échiquier politico-intellectuel n'a] jamais été expressément de droite, il s'agissait plutôt d'un véhicule de marketing pour les personnes qui les ont lancés. Tous sont passés à autre chose au fur et à mesure que l'entreprise remplissait son objectif.

En d'autres termes, une opportunité de marché est créée pour les droitiers, mais le meilleur produit est celui qui est comme tout le reste, mais suffisamment différent pour plaire, sans toutefois susciter l'ire du reste du troupeau. En conséquence, il fait fuir la droite de principe et attire les opportunistes, qui se font un revenu juteux en fanfaronnant sur leur différence, mais finissent par céder à la tendance dominante.

L'individualisme de ces opportunistes convertit le conservatisme en une autre forme de gauchisme, et le rend plus prompt à être accepté par le troupeau car il ressemble à ce que font les autres, et les humains ne sont rien d'autre que des conformistes.

La droite ne peut vaincre cela qu'en rendant la grande tente non pas intersectionnelle, mais hiérarchique. Le conservatisme doit redécouvrir ses principes fondamentaux de la manière la plus simple possible et faire dériver tous les autres principes de ceux-ci.

Comme écrit précédemment sur amerika.org, le noyau du véritable conservatisme est double :

- Des résultats éprouvés par le temps, ou un conséquentialisme basé non pas sur la préférence individuelle mais sur les effets observables dans la réalité, ce qui nous permet de faire correspondre la cause à l'effet et de comprendre les principes qui font une société prospère.

- Afin de comprendre pourquoi avoir une société prospère, et à quoi cela ressemble, le conservatisme s'appuie également sur le transcendantalisme ou la compréhension de l'ordre de la nature comme étant plus intelligent que l'humanité, et à travers cela, la découverte d'un désir d'exister en équilibre avec elle.

La forme corrompue du conséquentialisme, détruite de la même manière que le conservatisme l'a été, est une version basée sur les préférences qui assimile les "conséquences" à "ce que les gens pensent qu'ils aiment", dans un gambit utilitaire classique. Le conséquentialisme originel examine les résultats non seulement dans le présent, mais sur toute la durée, afin que nous puissions comparer avec précision et honnêteté différentes actions/causes.

Tant que la droite ne redécouvrira pas cette orientation primitive, elle sera à jamais subvertie parce que ses principes intermédiaires - marchés libres, liberté, liberté, petit gouvernement - sont en fait des orteils trempés dans l'eau tiède et putride du gauchisme, ou suffisamment proches pour que les deux deviennent rapidement identiques dans l'esprit de son public.

S'il revient à une voie distincte incompatible avec le gauchisme, et donc non sujette aux sottises du "bipartisme" et du "compromis", il peut atteindre son objectif de ralentir et éventuellement d'inverser le déclin de la civilisation. Mais lorsque ce conservatisme est transformé en un produit simplifié et juste axé sur la marge, comme un cheeseburger, il redevient la même chose que tout le reste, juste avec un arôme ajouté et sans réelle substance.

11:47 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conservatisme, individualisme, droite, théorie politique, politologie, sciences politiques, john o'sullivan, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le côté obscur des Lumières

Le côté obscur des Lumières

Yoram Hazony

Source: http://novaresistencia.org/2020/08/14/o-lado-sombrio-do-iluminismo/

Dans ce texte, Yoram Hazony, philosophe et président de la "Fondation Edmund Burke", remet en question plusieurs dogmes de la littérature dite des "néo-Lumières".

Sur la base d'éléments historiques et conceptuels, l'auteur démontre que les différents courants conservateurs ont développé leurs propres idées sur la raison, l'équilibre des pouvoirs et la liberté. Ainsi, le siècle des Lumières n'a "inventé" aucune de ces vertus civiques et les a même persécutées et censurées à plusieurs reprises

Actuellement, de nombreuses personnes font la promotion des Lumières. Après le vote du Brexit et l'élection du président Trump, David Brooks a publié une proposition pour le "projet des Lumières", le déclarant attaqué et demandant aux lecteurs de se "lever" et de le sauver. Le magazine Commentary m'a envoyé une lettre demandant un don pour fournir aux lecteurs "les lumières que nous désirons tous si désespérément". Et maintenant, il y a le nouveau livre impressionnant de Steven Pinker, Enlightenment Now, qui pourrait être la déclaration définitive du mouvement néo-Enlightenment qui lutte contre la marée de la pensée nationaliste en Amérique, en Grande-Bretagne et au-delà.

Avons-nous tous la nostalgie des Lumières? Moi pas. J'aime et je respecte M. Pinker, M. Brooks et d'autres personnes de leur camp, mais la philosophie des Lumières n'a pas obtenu une fraction du bien qu'ils prétendent apporter et, au contraire, a causé beaucoup de mal.

Les boosters actuels des Lumières sont un cas intéressant. La science, la médecine, les institutions politiques libres, l'économie de marché - ces choses ont considérablement amélioré nos vies. Ils sont tous, écrit Pinker, le résultat "d'un processus initié par les Lumières à la fin du 18e siècle", lorsque les philosophes "ont remplacé le dogme, la tradition et l'autorité par la raison, le débat et les institutions qui se donnaient pour tâche de rechercher la vérité". Brooks est d'accord, assurant à ses lecteurs que "le projet des Lumières nous a donné le monde moderne". Remerciez donc "des penseurs comme John Locke et Emmanuel Kant, qui ont fait valoir que les gens devraient cesser de se soumettre aveuglément à l'autorité" et plutôt "réfléchir à partir de zéro".

Comme le résume Pinker, "le progrès est un cadeau des idéaux des Lumières et se poursuivra dans la mesure où nous nous consacrons à ces idéaux."

Très peu de cela est vrai. Considérez l'affirmation selon laquelle la Constitution américaine est un produit de la pensée des Lumières, issue du rejet des traditions politiques du passé et de l'application sans retenue de la raison humaine. Pour réfuter cette idée, il suffit de lire les auteurs antérieurs qui ont contribué à asseoir la constitution anglaise. Le traité largement diffusé du 15e siècle In Praise of the Laws of England, écrit par le juriste John Fortescue, explique clairement la procédure régulière de la loi et la théorie aujourd'hui appelée checks and balances. Fortescue écrit que la constitution anglaise établit la liberté personnelle et la prospérité économique en protégeant l'individu et ses biens du gouvernement. Les protections qui figurent dans la Déclaration des droits des États-Unis ont été établies principalement dans les années 1600 par ceux qui ont rédigé les documents constitutionnels de l'Angleterre - des hommes comme John Selden, Edward Hyde et Matthew Hale.

Ces hommes d'État et philosophes ont formulé les principes du constitutionnalisme anglo-américain moderne des siècles avant la création des États-Unis. Cependant, ils n'étaient pas des hommes des Lumières. Ils étaient religieux, nationalistes anglais et conservateurs politiques. Ils connaissaient l'affirmation selon laquelle la raison sans restriction devait refaire la société, mais ils l'ont rejetée en faveur de l'élaboration d'une constitution traditionnelle qui a fait ses preuves. Lorsque Washington, Jay, Hamilton et Madison ont mis en place un gouvernement national pour les États-Unis, ils se sont principalement tournés vers cette tradition conservatrice, en l'adaptant aux conditions locales.

Il n'y a pas non plus beaucoup de vérité dans l'affirmation selon laquelle nous devons la science et la médecine modernes à la pensée des Lumières. Une revendication d'origine plus sérieuse peut être faite par la Renaissance, la période entre le 15e et le 17e siècle, principalement en Italie, en Hollande et en Angleterre. Les rois anglais, liés à la tradition, ont par exemple parrainé des institutions scientifiques innovantes, comme le Collège royal des médecins, fondé en 1518. L'un de ses membres, William Harvey, a découvert la circulation sanguine au début du 17e siècle. La Royal Society of London pour l'amélioration des connaissances naturelles, fondée en 1660, était dirigée par des hommes comme Robert Boyle et Isaac Newton, des figures décisives dans l'évolution de la science physique et de la chimie. Là encore, il s'agissait de personnalités politiquement et religieusement conservatrices. Ils connaissaient les arguments, plus tard associés aux Lumières, pour renverser la tradition politique, morale et religieuse, mais les ont fondamentalement rejetés.

En bref, les principales avancées que les enthousiastes des Lumières d'aujourd'hui veulent revendiquer ont été "déclenchées" bien plus tôt. Et il n'est pas certain que les Lumières aient été utiles lorsqu'elles sont arrivées sur l'avant-scène intellectuelle.

Qu'est-ce donc que les "Lumières" ? Ce terme a été promu pour la première fois par le philosophe Emmanuel Kant, à la fin du 18e siècle. Pinker ouvre son premier chapitre en souscrivant à l'affirmation de Kant selon laquelle la raison seule permet aux êtres humains de sortir de leur "immaturité auto-imposée" en mettant de côté les "dogmes et formules" de l'autorité et de la tradition.

Pour Kant, la raison est universelle, infaillible et a priori - c'est-à-dire indépendante de l'expérience. En ce qui concerne la raison, il existe une réponse éternellement valable et inexactement correcte à toutes les questions de science, de moralité et de politique. L'homme n'est rationnel que dans la mesure où il le reconnaît et passe son temps à essayer d'arriver à cette réponse correcte.

Cette arrogance étonnante repose sur une idée-force : les mathématiques peuvent produire des vérités universelles en partant de prémisses évidentes - ou, comme l'avait dit René Descartes, "d'idées claires et distinctes" - puis en procédant par déductions infaillibles à ce que Kant appelait la "certitude apodictique". Puisque cette méthode fonctionnait en mathématiques, avait insisté Descartes, elle pouvait être appliquée à toutes les autres disciplines. Cette idée a ensuite été adoptée et affinée par Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, John Locke et Jean-Jacques Rousseau, ainsi que par Kant.

Cette vision de la "raison" - et de son pouvoir, libérée des chaînes de l'histoire, de la tradition et de l'expérience - est ce que Kant a appelé les "Lumières". C'est complètement faux. La raison humaine est incapable d'atteindre des réponses universellement valides et inextricablement correctes aux problèmes de la science, de la morale et de la politique en appliquant les méthodes des mathématiques.

Le premier avertissement à ce sujet fut le magnum opus de Descartes en 1644, "Les principes de la philosophie", qui prétendait parvenir à une détermination finale de la nature de l'univers en passant des prémisses évidentes aux déductions infaillibles. Cet ouvrage volumineux est si outrageusement absurde qu'il n'existe aujourd'hui aucune version anglaise complète. Néanmoins, le chef-d'œuvre de Descartes a fait des ravages en Europe et a été pendant des décennies le principal manuel de l'école cartésienne des sciences. Kant a suivi cet exemple douteux avec ses "Fondements métaphysiques de la science naturelle" (1786), dans lesquels il prétendait avoir déduit les lois du mouvement de Newton en utilisant la raison pure, sans preuve empirique.

Il fut un temps où l'on comprenait bien qu'une grande partie du succès du monde moderne provenait de traditions conservatrices qui se méfiaient ouvertement de la raison. Lorsque j'étais étudiant diplômé à Rutgers dans les années 1980, le cours d'introduction à la théorie politique moderne comportait une section intitulée "Critiques des Lumières". Ces personnalités comprenaient des penseurs plus conservateurs tels que David Hume, Adam Smith et Edmund Burke. Ils ont souligné le manque de fiabilité du "raisonnement abstrait", qui, selon eux, pouvait finir par justifier pratiquement n'importe quelle idée, aussi déconnectée de la réalité soit-elle, tant qu'elle semblait évidemment vraie pour quelqu'un.

L'un de ces mythes était l'affirmation de Locke selon laquelle l'État était fondé par un contrat entre des individus libres et égaux - une théorie que les critiques des Lumières considéraient comme historiquement fausse et dangereuse. Bien que la théorie ait fait relativement peu de dégâts dans la Grande-Bretagne plus traditionnelle, elle a entraîné une catastrophe en Europe. Importée en France par Rousseau, elle a rapidement renversé la monarchie et l'État, produisant une série de constitutions ratées, le règne de la Terreur et enfin les guerres napoléoniennes - tout cela au nom de la raison infaillible et universelle. Des millions de personnes sont mortes alors que les armées de Napoléon tentaient de détruire et de reconstruire tous les gouvernements d'Europe, selon la théorie politique jugée correcte et seule autorisée par la philosophie des Lumières. Cependant, Napoléon essayait simplement, selon l'expression de Brooks, de "penser les choses à partir de zéro".

Les défenseurs des Lumières ont tendance à sauter cette partie de l'histoire. Le livre de 450 pages de Pinker ne mentionne pas la Révolution française. Pinker cite Napoléon comme un "exposant de la gloire martiale" mais ne dit rien sur le lancement d'une guerre universelle au nom de la raison. Ces auteurs ont également tendance à transmettre la dette de Karl Marx envers les Lumières. Marx se voyait comme le promoteur de la raison universelle, prolongeant l'œuvre de la Révolution française, insistant pour que les travailleurs du monde cessent (toujours selon les mots de Brooks) de "se soumettre aveuglément à l'autorité". La science que Marx a développée "à partir de rien" a tué des dizaines de millions de personnes au 20e siècle.

Les Lumières ont également propagé le mythe selon lequel les seules obligations morales des gens sont celles qu'ils choisissent librement par le raisonnement. Cette théorie a dévasté la famille, une institution fondée sur des obligations morales que beaucoup de gens, semble-t-il, ne choisiront pas à moins d'être guidés par la tradition. Le livre de Pinker est rempli de graphiques montrant l'amélioration des conditions matérielles au cours des derniers siècles. Il ne nous offre aucun graphique décrivant l'effondrement du mariage ou l'augmentation des naissances hors mariage dans les sociétés des "Lumières". Il n'est pas non plus préoccupé par la destruction de la religion ou de l'État-nation. Kant estimait que les deux étaient en contradiction avec la raison, et Pinker ne voit aucune raison de ne pas être d'accord.

Ce qui nous amène au cœur de ce qui ne va pas avec le mouvement néo-lumières. Pinker fait l'éloge du scepticisme en tant que pierre angulaire du "paradigme des Lumières sur la manière d'obtenir des connaissances fiables", mais les figures de proue de la philosophie des Lumières n'étaient pas des sceptiques. Bien au contraire, leur objectif était de créer leur propre système de vérités universelles et certaines, et dans cette quête, ils étaient aussi rigides que les médiévistes les plus dogmatiques.

Les conservateurs anglo-écossais, de Richard Hooker et Selden à Smith et Burke, recherchaient quelque chose de très différent. Ils défendaient les coutumes nationales et religieuses tout en cultivant un "scepticisme modéré" - une combinaison que le monde anglophone appelle le "bon sens". Si les vieilles institutions n'ont pas besoin d'être réparées de manière évidente, le bon sens veut qu'on les laisse en l'état, car il y a toujours le risque d'aggraver la situation. Cependant, ils ont également vu le potentiel des tentatives d'amélioration des connaissances de l'humanité, tant que la faiblesse et le manque de fiabilité de la raison humaine étaient gardés en vue. Comme l'écrit Newton dans ses "Opticks" : "Argumenter à partir d'expériences et d'observations par induction n'est pas une démonstration de conclusions générales, mais c'est la meilleure façon d'argumenter ce que la nature des choses admet."

Je pense souvent à ces mots modérés et sceptiques ces jours-ci, alors que je suis la transformation politique et culturelle du monde anglophone. Les élites américaines et britanniques, autrefois attachées à un mélange de tradition et de scepticisme, réclament désormais les Lumières. Ils insistent sur le fait qu'ils ont atteint des certitudes universelles. Ils font preuve d'un mépris digne de Kant lui-même envers ceux qui refusent d'adopter leurs dogmes - les qualifiant de "non éclairés", "immatures", "illibéraux", "rétrospectifs", "déplorables", et pire encore.

Si ces élites avaient encore accès au bon sens, elles ne parleraient pas comme ça. L'excès de confiance dans les Lumières a suffisamment dérapé pour justifier de sérieux doutes sur les affirmations faites au nom de la raison - tout comme le doute est précieux pour aborder d'autres systèmes de dogmes. De tels doutes conseilleraient la tolérance à l'égard des différentes façons de penser. Les institutions nationales et religieuses ne correspondent peut-être pas au siècle des Lumières, mais elles peuvent néanmoins avoir des choses importantes à nous apprendre.

La vérité politique la plus importante de notre génération est peut-être celle-ci : vous ne pouvez pas avoir les Lumières et le scepticisme. Vous devez choisir l'un d'entre eux.

11:33 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lumières, idéologie des lumières, philosophie, 18ème siècle, néo-lumières |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Gadamer et la tradition

Luiz Campos

Gadamer et la tradition

Source: http://novaresistencia.org/2019/09/12/gadamer-e-o-tradicionalismo/

Est-il correct de considérer Hans-Georg Gadamer comme un traditionaliste ? Ses remises en question et ses critiques de la modernité et des principes des Lumières montrent qu'il l'est de fait. Le penseur allemand examine l'utilisation de la "méthode", qui cherche à atteindre une vérité incontestable, comme dans la philosophie de Descartes. L'erreur des Lumières a été la confiance aveugle dans la raison comme seul outil d'analyse pour les humains. L'ère moderne se caractérise par le mariage de la méthode et de la raison, une union qui a légitimé la connaissance scientifique comme source de vérité suprême.

Descartes et les Lumières étaient des ennemis de la tradition, cherchant à la critiquer et à la juger. Gadamer, inspiré par des hautes figures du romantisme allemand comme Schleirmacher et Schlegel, et outre son maître Martin Heidegger, cherche à réhabiliter et à approfondir le sens de la tradition. Les philosophes des Lumières ont commis une grande erreur en pensant que toute forme de pensée pouvait se développer en s'isolant de la tradition.

La tradition n'est pas quelque chose qui peut être analysé par une raison qui prétend vainement être pure, car cette même raison fait partie d'une tradition qu'elle tente de juger. Pour Gadamer, la tradition est l'âme qui rend la culture vivante, et non un amas de valeurs illogiques et de connaissances sans fondement. Cette conception de Gadamer dialogue fortement avec notre vision des cultures traditionnelles, ce qui prouve qu'il est un penseur à étudier et à adapter à notre praxis. La tradition, en fait, est quelque chose de vivant, pas un fétiche du passé. Elle brille comme un soleil dont émanent les manifestations culturelles populaires les plus variées.

09:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hans-georg gadamer, gadamer, philosophie, tradition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Nous devons parler de l'échec de la civilisation

Nous devons parler de l'échec de la civilisation

par Brett Stevens

Source: http://www.amerika.org/politics/we-must-talk-about-civilizational-failure/

Les gens avaient l'habitude de parler de l'éléphant dans la pièce, une métaphore pour désigner un sujet de conversation si sensible que tout le monde l'évite et parle de banalités à la place.

La métaphore fonctionne parce que vous pouvez facilement visualiser les gens discutant de toutes sortes de petites choses et ignorant la grande évidence, car c'est là le comportement humain par défaut.

Si vous reprenez une entreprise, un groupe militaire, une église ou un groupe d'amis, vous faites bien de commencer par une chasse à l'éléphant. Si l'entreprise n'est pas performante, il doit y avoir un tel "éléphant" ou quelque chose dont tout le monde nie l'existence.

Dans une entreprise, il s'agit généralement de la concurrence, d'une défaillance du produit ou d'un défaut de la chaîne d'approvisionnement. Dans un groupe, il peut s'agir de personnalités toxiques ou d'une situation où toutes les personnes talentueuses sont parties.

L'éléphant dans la pièce pour nous, en Occident, c'est l'échec patent de la civilisation. Notre civilisation a échoué lorsqu'elle a adopté la pathologie de l'individualisme, se manifestant par l'égalitarisme, y compris par la démocratie.

Son échec était patent à l'époque de la Première Guerre mondiale, et il est alors devenu évident que nous étions devenus fous parce que nous poursuivions des objectifs insensés qui sont paradoxaux par rapport à la réalité qui fonctionne en termes de cycles, de modèles et d'autres structures intangibles.

Nous devons parler de l'échec de la civilisation, de la manière de l'inverser et d'éviter qu'il ne se reproduise.

Tout le reste n'est que distraction. En tant qu'auteur d'une philosophie appelée Parallélisme, je me dois de signaler que nos échecs personnels sont parallèles aux échecs de notre civilisation.

Presque tout le monde en Occident a perdu la raison à ce stade, et presque tout ce qui est accepté comme "fait" ou comme "bien" est en fait une illusion. N.B. : le reste du monde est moins compétent et plus fou, mais cela n'a en fait aucune incidence sur notre avenir.

Les choses semblent sombres en ce moment, mais cela aussi est une illusion.

Nous sommes dans le déni de l'éléphant dans la pièce (EITR/"Elephant in the Room") depuis des siècles, voire plus. Notre civilisation a réussi, et nous avons donc perdu le sens de l'objectif fixé, et c'est alors que les personnes incapables de faire quoi que ce soit ont remplacé les personnes capables de faire quelque chose, en faisant appel à la peur collective de l'insuffisance personnelle.

La socialisation et le statut social ont remplacé la fonction. L'illusion populaire a remplacé l'élan vers la réalité et l'excellence en son sein (arete). L'égoïsme a remplacé la fierté de faire le bien et de faire partie d'une tribu.

Nous avons été dans le déni pendant des siècles. Maintenant, le déni prend fin. Oui, cela fera mal pendant un certain temps, mais une fois que nous aurons passé l'obstacle de notre propre illusion, nous aurons une grande opportunité de faire beaucoup mieux.

09:00 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brett stevens, philosophie, nihilisme, civilisation, déclin, décadence |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 09 mars 2022

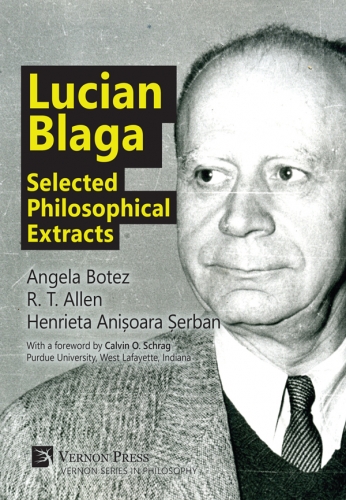

Lucian Blaga: Vision, identité et culture populaire

Augusto Fleck

Vision, identité et culture populaire

Source: http://novaresistencia.org/2022/03/08/visao-identidade-e-cultura-popular/

Il existe un long débat au sein des sphères dissidentes et conservatrices sur la position de la culture populaire, des structures les plus caractéristiques du peuple aux festivals et à l'art produit à l'écart des cercles élitistes et bourgeois. Avec l'aide de la philosophie du poète roumain Lucian Blaga, nous pouvons réfléchir à la manière dont cette culture est proprement le fruit de notre "vision".

Lucian Blaga est un philosophe peu connu en dehors de la sphère universitaire roumaine. Sa poésie, en revanche, est plus répandue et fait même l'objet de traductions en portugais, bien que son impression et sa lecture soient également limitées. Philosophe entre deux mondes, sous l'influence de l'idéalisme et de la poésie d'Allemagne ainsi que de la culture roumaine qui l'entourait, Blaga a également dialogué intensément avec la métaphysique et la phénoménologie.

Dans le domaine de l'épistémologie, il a eu l'audace de réaliser que les catégories kantiennes qui sous-tendaient la physique moderne étaient insuffisantes pour lire adéquatement la nouvelle physique et pour saisir la conscience de la connaissance dans son ensemble, en proposant que dans l'horizon des mystères, non seulement la lumière qui atténue le mystère produit la connaissance, mais qu'il existe un autre type de "cognoscence" qui intensifie et radicalise le mystère jusqu'à sa limite.

Comme produit de ses réflexions, une théorie entièrement nouvelle sur les processus de formation culturelle émerge, puisqu'il a compris l'homme lui-même comme une sorte de mutation ontologiquement culturelle, la culture étant une réponse imagée ou métaphorique de l'homme pour comprendre le mystère qui se trouve au-delà de l'horizon. L'horizon, pour Blaga, est une sorte d'atmosphère axiologique, d'orientation ou de forme, capable de donner un sens à la création culturelle. La culture est donc une manifestation ou une cristallisation anthropologique et géosophique d'horizons spatiaux subconscients.

Comme produit de ses réflexions, une théorie entièrement nouvelle sur les processus de formation culturelle émerge, puisqu'il a compris l'homme lui-même comme une sorte de mutation ontologiquement culturelle, la culture étant une réponse imagée ou métaphorique de l'homme pour comprendre le mystère qui se trouve au-delà de l'horizon. L'horizon, pour Blaga, est une sorte d'atmosphère axiologique, d'orientation ou de forme, capable de donner un sens à la création culturelle. La culture est donc une manifestation ou une cristallisation anthropologique et géosophique d'horizons spatiaux subconscients.

Dans l'ordre, cet horizon spatial subconscient produit chez l'homme une "vision", une capacité qui fait de lui, en fait, un Homme. C'est lorsqu'il contemple l'horizon et réfléchit à sa finitude, qui reflète la finitude même de l'être, que la nature "rompt" avec son imperturbable sommeil conscient et en vient à exister pour le mystère et à le tenter.

Cette vision, bien sûr, est la muse la plus fondamentale du processus créatif et culturel. La culture n'est pas, comme l'a supposé la modernité à bien des égards, un ensemble de structures fonctionnelles produites par l'homme pour le maintien de son bien-être physique et la garantie de ses biens, mais une condition stylistique et linguistique qui donne un sens au sujet, des outils pour traiter le mystère.

Dans le sillage de ce processus, chaque identité qui se forme est une matrice stylistique et structurelle correspondant à la relation entre l'horizon spatial (subconscient), la vision et l'horizon phénoménal de chaque peuple, un "être-avec historique". C'est pourquoi, contrairement aux animaux, la culture humaine posséderait, pour Blaga, tant de différences organisationnelles et dynamiques. Ainsi, exister ne peut réellement avoir un sens qu'à partir d'une vision spécifique sous laquelle nous modulons notre interaction avec le monde. Dans ce sens, Blaga dialogue à la fois avec les "styles civilisationnels" de Spengler, l'être de Heidegger et la cosmologie civilisationnelle de Douguine. Un amalgame presque typiquement roumain de leurs philosophies, pour être précis. Nonobstant la roumanité intrinsèque des images proposées par Blaga, ses catégories proposent une universalisation métaphysique, épistémologique et anthropologique qui peut être adéquate dans un autre système linguistique, tel que le nôtre (ndt: lusophone).

Par conséquent, la culture populaire en tant que création identitaire à partir de la vision est un élément irrémédiablement concret de la relation existentielle et quotidienne de l'homme avec ce qui le rend homme.

Cela nous ramène, en quelque sorte, au problème de la culture populaire vs la culture de masse, tant en ce qui concerne la production artistique que le statut de nos fêtes populaires, sévèrement critiquées pour être barbares, immondes, etc.

La critique de la culture populaire est un thème récurrent dans les milieux conservateurs comme symptôme de décadence. En fait, il ne semblera pas étrange à tout traditionaliste de réaliser que lorsqu'une civilisation s'épuise dans la véritable essence de son esprit et que le crépuscule approche - ou plutôt, lorsque sa vision devient floue et que l'horizon n'est pas plus contemplatif qu'une obscurité métaphysique - l'art même produit sera en quelque sorte d'affecté.

Le problème de cette interprétation et du comportement subséquent, consistant à fétichiser l'exotique et l'exogène culturel, est une mauvaise compréhension de la civilisation même dont on fait partie. Il faut reconnaître qu'à l'orée de notre existence, aucun type de création culturelle ne dialogue avec l'aspect mystérieux et révélateur de l'existence aussi bien que la nôtre. Douguine souligne cet aspect lorsqu'il applique au cosmos la condition d'accès à l'infini, l'unité dans la multiplicité, l'immersion totale dans le particulier comme condition de l'éternel.

Cela ne signifie pas, par exemple, un rejet total de ce qui est extérieur, car les grandes œuvres ont également le pouvoir de toucher le mystère par le biais de métaphores et de les exposer de telle sorte qu'une comparaison soit possible. La philosophie est aussi un art de la traduction.

Les deux éléments les plus troublants s'avèrent être : (1) une aliénation complète du sujet par rapport à son identité culturelle propre, tandis qu'il cherche dans le passé des cultures anciennes et éteintes, dans son sommet et sa mémoire apollinienne, une sorte d'ode à la beauté comme forme catégorique (2); une réduction de l'art populaire contemporain à l'état décadent du monde, une généralisation dangereuse et potentiellement délétère.

Même aux heures les plus sombres de la nuit de la civilisation, chaque peuple possède encore sa puissance immanente et un mouvement vers l'horizon et la cristallisation révélatrice. C'est cela qui potentialise le renouvellement de la puissance vers l'éternel que les fêtes populaires et l'art de notre peuple produisent, à travers notre matrice stylistique, sans avoir à recourir au plâtre effrité et décoloré des époques culturelles antérieures.

En réalité, toutes ces préoccupations et ces excès découlent de la même inquiétude et du même manque de soin qui imprègnent presque tout le travail intellectuel : savoir séparer ce qui est universel et qui relève de la démarche philosophique, anthropologique et métaphysique, de ce qui est particulier et qui reflète un horizon spécifique, qui ne manque pas, même dans l'abîme, de toucher et de dialoguer intimement avec le mystère qui nous rend humains.

11:38 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lucian blaga, philosophie, littérature, littérature roumaine, lettres, lettres roumaines, roumanie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 28 février 2022

Souvenir de Giorgio Locchi, qui a pressenti le "mal américain" avant les autres

Souvenir de Giorgio Locchi, qui a pressenti le "mal américain" avant les autres

par Antonio Pannullo

Ex : http://www.secoloditalia.it

Giorgio Locchi est décédé à Paris, où il vivait depuis les années 50, le 25 octobre 1992. Aujourd'hui, Giorgio Locchi, journaliste, essayiste et écrivain, n'est plus très connu en Italie, surtout des jeunes, mais il est l'un des penseurs qui ont eu le plus d'impact sur la communauté anticommuniste européenne (il n'aimait pas le terme "droite") à partir des années 1970. On sait peu de choses de sa vie privée, et ce que l'on sait, on le doit à la fréquentation systématique de ses "disciples" italiens, des jeunes hommes issus du mouvement missiniste (MSI) des années 1970. Ces jeunes hommes, enflammés par le feu sacré de la politique et le désir de changer ce monde, se rendent à Paris, à Saint-Cloud, où Locchi vit et gagne sa vie comme correspondant du quotidien romain Il Tempo. Parmi ces jeunes hommes, nous nous souvenons certainement de Gennaro Malgieri, Giuseppe Del Ninno, Mario Trubiano, Marco Tarchi et d'autres. Quoi qu'il en soit, bien que méconnu en Italie, Giorgio Locchi a été en quelque sorte le "père noble" des grands bouleversements culturels européens dans la mouvance de la droite (nous n'écrivons le mot "droite" que par convention), lorsque de ce néofascisme missiniste pur est née la dimension culturelle, incarnée par une Nouvelle Droite, comme on l'a appelée en fait plus tard. Cette Nouvelle Droite regardait au-delà du régime fasciste mais pensait plutôt au potentiel, partiellement mis en pratique, de cette philosophie et doctrine européiste et anti-égalitaire, bien que modernisatrice, qui aurait encore beaucoup à dire et à donner à notre civilisation quelque peu décadente (pour être généreux). Ensuite, la figure de Giorgio Locchi a été révélée en France, mais grâce aux Italiens, comme le rappelle Del Ninno. Locchi était l'un des fondateurs du G.R.E.C.E., le Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, créé en 1968 notamment avec Alain de Benoist, un intellectuel et journaliste français bien connu, qui était avec Locchi dès le début, même si de Benoist était plus jeune.

Giorgio Locchi a vécu à Paris pendant de nombreuses années. Il est toutefois né à Rome en 1923, sa famille avait des liens avec le monde du cinéma et du doublage, il était lui-même un ami de la famille de Sergio Leone ; il a fait ses études à l'école classique nazaréenne où, bien que totalement non-catholique, il a gardé son estime et sa gratitude pour les pères piaristes, qui ont toujours respecté sa liberté de pensée et qui lui ont toujours garanti une autonomie maximale de jugement et de critique. Il a poursuivi ses études, notamment en germanistique, musique, sciences politiques, mais surtout en civilisation indo-européenne, sujet sur lequel il nous a laissé un livre et de nombreux écrits.

Les jeunes du Fronte della Gioventù et du MSI des années 1970 et 1980 ont été littéralement foudroyés par son livre Il male americano (Lede editrice), dans lequel Locchi prédisait tout ce qui ne devait pas arriver mais qui nous arrive encore. Pour Locchi, le fait d'avoir été vaincu par une guerre dévastatrice n'annihile pas les idées qui ont conduit à cette guerre. Ils survivent sous les formes et les nuances les plus disparates. Après la création du G.R.E.C.E., que nous appellerions aujourd'hui un think tank, la Nouvelle Droite a commencé à se faire un nom non seulement en France et en Italie, mais dans toute l'Europe occidentale. Et en parlant d'Europe, Locchi voulait se rendre à Berlin à l'époque de la réunification allemande. À partir de ce moment, la signature de Locchi, qui utilisait également le pseudonyme Hans-Jürgen Nigra, a commencé à apparaître dans des magazines proches de la Nouvelle Droite, tels que Nouvelle Ecole, Eléments, Intervento, la Destra, l'Uomo libero et bien sûr notre quotidien Secolo d'Italia. Entre-temps, il a fourni de précieuses informations aux lecteurs italiens avec une superbe correspondance sur les événements en Algérie, sur les Français de 68, et aussi sur la naissance de l'existentialisme.

Comme l'a clairement écrit Gennaro Malgieri dans son admirable hommage à Giorgio Locchi (1923-1992) dans Synergies européennes en février 1993 (ndt: dans la revue Vouloir, pour être exact), les idées de Locchi étaient en fait les idées d'une Europe qui n'existe plus, mais ce n'était pas une raison pour ne pas en défendre ou en illustrer les principes. Ces idées portent sur cette Europe éternelle à laquelle l'Europe économique de notre période d'après-guerre ne ressemble en rien. Par exemple, note encore Malgieri, l'attitude de Locchi à l'égard du fascisme n'est pas une simple nostalgie ou une protestation, mais il a recueilli dans le ferment culturel de cette époque et de cette expérience toutes les idées et initiatives qui n'étaient pas et ne sont pas obsolètes. "Il nous a fait part de ses réflexions à ce sujet dans son ouvrage intitulé L'essence du fascisme (Il Tridente, 1981). Il fait référence à la vision du monde qui a inspiré le fascisme historique, mais qui n'a pas disparu avec la défaite de ce dernier. Ce livre est encore un prodigieux "discours de vérité" au sens grec du terme, qui cherche à écarter du fascisme toutes les explications fragmentaires qui sont faites actuellement et toutes les formes de diabolisation visant à générer des préjugés". Giorgio Locchi a également écrit un livre sur le "mythe surhumaniste".

Dans son enquête, Locchi affirme qu'il n'est pas possible de comprendre le fascisme si l'on ne réalise pas qu'il est la première manifestation politique d'un phénomène spirituel plus large, dont il fait remonter les origines à la seconde moitié du XIXe siècle et qu'il appelle "surhumanisme". Les pôles de ce phénomène, qui ressemble à un énorme champ magnétique, sont Richard Wagner et Friedrich Nietzsche qui, à travers leurs œuvres, ont mélangé le nouveau principe et l'ont introduit dans la culture européenne à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Sur ce, Locchi a écrit le livre Wagner, Nietzsche et le mythe surhumaniste (éditions Akropolis), difficile mais extrêmement lucide, qui a eu les éloges du critique musical Paolo Isotta dans les colonnes du Corriere della Sera.

Locchi nous a laissé des livres peu nombreux mais importants. Sa vie témoigne d'un engagement cohérent, profond et crucial, qu'il serait bon d'explorer davantage aujourd'hui. Il y a quelques années, Francesco Germinario lui a consacré un livre, Tradizione, Mito e Storia (éditions Carocci), dans lequel l'auteur définit les caractéristiques de la droite radicale, en s'attardant sur ses exposants les plus significatifs. Il y a deux ans, au siège romain de Casapound, s'est tenue une conférence sur Giorgio Locchi en présence de son fils Pierluigi et d'Enzo Cipriano, également ami et disciple de Locchi depuis des années.

16:53 Publié dans Hommages, Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio locchi, nouvelle droite, philosophie, hommage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 26 février 2022

Katechon et Antikeimenos, la bataille géopolitique et spirituelle

Katechon et Antikeimenos, la bataille géopolitique et spirituelle

Lorenzo Maria Pacini

Source: https://www.geopolitica.ru/it/article/katechon-e-antikeimenos-la-battaglia-geopolitica-dello-spirito

Il ne s'agit pas d'une guerre qui a commencé en Ukraine il y a quelques heures, ni d'une vicissitude parmi d'autres vicissitudes entre deux nations qui sont déjà en conflit depuis des années. Nous assistons à un affrontement plus général entre deux visions du monde: d'une part, la vision postmoderne, techno-fluide, de l'empire matériel, de la démocratie importée à coup de bombes, des droits de l'homme et des révolutions de couleur qui se révèlent tyrannie, de big tech et de big pharma, de la destruction des identités et de l'assujettissement des masses aux élites du pouvoir oligarchique, soit le Great Reset ; d'autre part, la vision qui affirme l'autodétermination, la liberté, les identités de chaque peuple, la Tradition, les droits fondés sur l'ontologie, l'indépendance financière et la politique visant le bien commun, le Grand Réveil. Il s'agit d'un affrontement apocalyptique, intrinsèquement eschatologique, et ne pas comprendre la portée métaphysique de cette bataille revient à ignorer le cœur de ce qui est là, devant nous, en train de se passer.

Il ne s'agit pas, répétons-le, d'une guerre de simples intérêts, avec d'un côté l'Occident atlantiste qui tente, comme il l'a toujours fait, d'étendre son empire et d'écraser les peuples libres, actuellement représentés par la Russie en tant que leader d'un petit reste dans le monde ; nous ne sommes pas non plus simplement confrontés à deux visions politiques, l'une de la tyrannie libérale et l'autre du national-socialisme démocratique ; nous nous trouvons à un carrefour évolutif pour l'ensemble de l'humanité, une étape qui marque déjà une prise de position et un profond discernement entre ceux qui soutiennent et alimentent l'involution de la grande réinitialisation mondialiste et ceux qui, au contraire, sont les pionniers d'un monde nouveau qui jaillira de l'éveil global des consciences.

La confusion méphistophélique avec laquelle on communique sur ce qui se passe est si grande qu'elle laisse désorienté, mais cela aussi est utile, car seuls les esprits les plus fins parviennent à passer à travers les mailles de ce filet qui sépare l'ivraie du bon grain. C'est plutôt avec le cœur qu'il faut décider quel côté prendre, car ce n'est qu'à travers le cœur que le monde peut changer.

La Russie est actuellement le rempart contre l'hégémonie de l'Occident perverti, qui a trahi ses origines, sa Foi, qui a subjugué la majorité du monde par la violence, les guerres ouvertes et secrètes, la colonisation culturelle et militaire. Avec les autres États qui n'ont plié devant aucun maître politique et qui ont préservé leur identité et leur tradition, il existe une lumière venue d'Orient qui, dans l'effondrement de la dualité de ce monde, agit comme un contrepoids dans l'histoire et nous demande de choisir un camp. Ex oriente lux, disaient les anciens, et c'est précisément ce salut préconçu que nous pouvons reconnaître allégoriquement dans ce moment tragique.

Soyons clairs : la guerre n'est pas le moyen de faire la paix. Pas de guerre, d'aucune sorte. La guerre est un acte qui ne peut engendrer autre chose que la guerre, avant ou après, appelant la vengeance dans le sang même des peuples qui la font et qui la subissent. Ce n'est pas en alimentant davantage cette gigantesque monstruosité que le monde changera, quel que soit le camp dans lequel on décide de se placer. Ce que nous nourrissons vit, donc si nous continuons à nous faire la guerre, le monde ne peut être que guerre.

Or, c'est précisément par le biais de conflits à l'échelle mondiale que, selon les récits eschatologiques des différentes religions, s'établit d'abord le règne du Mal, puis triomphe le règne du Bien ; ce n'est que par l'effondrement total de ce monde tel que nous l'avons construit qu'il sera possible d'en bâtir un nouveau.

Tout ce qui a été prédit doit s'accomplir, c'est pourquoi nous sommes au milieu d'un conflit d'époque, inévitable pour le passage entre deux époques et deux mondes comme celui que nous traversons. C'est la bataille des Katechon contre les Antikeimenos (leurs adversaires qui s'exaltent et se révèlent "accélérationnistes" et eschtologistes, ndt), et les destins sont déjà écrits dans l'un ou l'autre camp.

19:32 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : katechon, religion, théologie, théologie politique, tradition, traditionalisme, philosophie, antikeimenos |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 24 février 2022

La privatisation de la vie et les caprices des consommateurs sont appelés droits civils

La privatisation de la vie et les caprices des consommateurs sont appelés "droits civils"

Diego Fusaro

Source: http://adaraga.com/la-privatizacion-de-la-vida-y-los-caprichos-del-consumidor-se-llaman-derechos-civiles/

La pratique de l'agression menée par le suzerain financier contre le serf en retraite trouve son moment fondamental dans la reconfiguration des droits en tant que marchandises disponibles selon la valeur d'échange.

Alors que les droits étaient autrefois garantis inconditionnellement à chaque membre de la communauté en tant que tel (c'est-à-dire en tant que porteur libre et égal de droits et de devoirs liés à la citoyenneté), ils tendent aujourd'hui de plus en plus à devenir, comme les autres marchandises de la sphère de circulation, des biens achetables et donc dépendants de l'équivalent général et abstrait de la monnaie.

Les figures interconnectées de la citoyenneté et du citoyen, articulées avec l'éthique de l'État-nation souverain, sont désormais éclipsées. Et, conformément à la redéfinition de la société dans son ensemble comme un "système de besoins", ils tendent à être remplacés par les nouveaux profils du client et de la consommation, avec la centralité de la "marchandisation de la citoyenneté", de la forme marchandise et de la valeur d'échange différemment distribuée.

Dans la terminologie de l'essai marxien De la question juive (1843), le profil du bourgeois, de l'individu privatisé qui construit ses relations sur la base du théorème de l'"insupportable sociabilité" (ou, en termes hégéliens, de la "dépendance omnilatérale"), a été globalisé, non pas le profil du citoyen, qui est éclipsé, mais celui du bourgeois. Selon les termes de Das Kapital, "l'indépendance des hommes les uns par rapport aux autres est intégrée dans un système de dépendance omnilatérale imposé aux choses", au sommet de la réification.

C'est, comme on le sait, la socialité compétitive que, de la "main invisible" d'Adam Smith à la "sociabilité insupportable" de Kant en passant par les Dix-huit leçons sur la société industrielle de Raymond Aron (1955-1956), le système planétarisé des besoins promeut dans l'acte même de délégitimer les autres.

Selon les termes de la quatrième thèse de l'Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolite de Kant (1784), "le moyen que la nature utilise pour amener le développement de toutes ses dispositions est son antagonisme dans la société, dans la mesure où cet antagonisme est finalement la cause d'un ordre civil de la société elle-même".

L'harmonie sociale de l'"ordre civil" est ainsi admise et reconnue comme le telos ultime : et, en même temps, on célèbre le chemin qui devrait mener (et qui a historiquement mené) au résultat opposé, à ce nouveau bellum omnium contra omnes planétaire, qui est l'antithèse de l'harmonie sociale.

Cela conduit à ce que Hegel appelle la "perte d'éthicité" (Sittlichkeit) : à ce niveau, la société civile se présente comme le "monde phénoménal de l'éthique". En fait, l'universel éthique n'existe que sous une forme apparente, le particularisme de l'intérêt individuel dé-éthique prévalant et se rapportant à tous les autres intérêts sous la forme d'une dépendance omnilatérale au système d'échange du marché.

La connectivité totale de l'insociable sociabilité est telle que tous, pour ne pas succomber, doivent se soumettre à la lex du libre-échange, qu'ils soient ou non motivés par l'appât du gain.

Célébrés d'un coup de chéquier par la même classe qui travaille avec zèle au démantèlement des droits sociaux et du travail, les soi-disant "droits civils" coïncident aujourd'hui presque entièrement avec les droits du bourgeois ou, plutôt, du consommateur : ce sont des droits sous forme de marchandises, disponibles dans l'abstrait pour tous et dans la pratique seulement pour ceux qui peuvent les payer.

Diego Fusaro : 100% Fusaro, Les essais les plus irrévérencieux et polémiques de Diego Fusaro. Letras Inquietas (juillet 2021).

Pour commander le livre: https://www.amazon.com/100-Fusaro-irreverentes-pol%C3%A9micos-Inquietas/dp/B098WHPB64

16:25 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 22 février 2022

La noologie de l’ancienne tradition chinoise

La noologie de l’ancienne tradition chinoise

Alexandre Douguine

L’ontologie des souffles : le Dionysos jaune

La formule Yin-Yang, sa dimension donnée dans le Tao, et sa distribution dans le calendrier et la carte des cinq éléments, pris ensemble, décrivent la structure de l’ontologie spécifiquement chinoise qui diffère fondamentalement de toutes les autres ontologies. L’ontologie chinoise est basée sur des éléments et des approches qui correspondent à un modèle noologique spécial. L’essence de ce modèle est qu’il n’est pas simplement dominé par le Logos de Dionysos, mais que le Logos de Dionysos est le seul élément connu et accepté dans ce modèle, alors que toutes les autres zones noologiques « subissent » ce « dionysisme » chinois sans même acquérir de fixation autonome. Ici, dans l’ancienne tradition chinoise, le Logos de Dionysos est complet, et l’équilibre qui constitue son essence ne penche dans la direction d’aucun autre Logos – ni vers Apollon, comme c’est le cas dans la majorité des formes indo-européennes de dionysisme [1], ni dans la direction de Cybèle, comme dans de nombreuses cultures d’orientation chtonienne et titanique [2]. Le Yin-Yang et le Tao ne peuvent pas être corrélés avec le modèle platonicien du Logos apollinien, où le centre est le ciel éternel et où le niveau médian est le royaume des phénomènes temporels vivants, ni avec les doctrines matérialistes de la Grande Mère et du Titanisme, qui attachent les phénomènes et les choses à la dure section de l’espace et du temps ou à la figure du démiurge matériel, c’est-à-dire le Logos Noir de Cybèle.

Le Logos chinois se déploie exclusivement et absolument dans la sphère médiane, dans le monde intermédiaire qui est conçu comme le principal et unique. Ni le Ciel et le Yang ni l’Eau et le Yin, c’est-à-dire ni les hauteurs apolliniennes ni les profondeurs cybéliennes n’acquièrent une ontologie autonome ou un Logos particulier. Il n’y a pas d’extrêmes, il y a seulement le centre entre eux, qui les constitue au cours d’un subtil jeu dialectique. Les dieux, les humains, les éléments, les empires, les rites, les animaux, les luminaires, les cycles et les terres représentent tous le déploiement du Logos médian et ne sont que des traces de la pulsation rythmique et dynamique du Centre toujours situé également au milieu entre deux pôles qui sont dépourvus d’être autonome et qui se recoupent l’un l’autre en vertu de la grande harmonie. Ce monde médian se déployant autour du centre absolu peut être imaginé comme un navire qui a levé les ancres l’attachant au Ciel et au Monde Souterrain. Le monde phénoménal de l’ontologie du Yin-Yang n’a pas d’idées et de paradigmes archétypaux, et il ne tient pas non plus la présence matérielle comme une condition nécessaire de la manifestation. L’ontologie chinoise est principalement et fondamentalement légère, comme indiqué par Marcel Granet dans son expression « la magie du souffle ». Nous pouvons ainsi parler d’une « ontologie des souffles » évoluant avec un rythme complexe entre le Ciel et la Base terrestre, en vol libre. Le Ciel et le Monde Souterrain sont contenus dans le Centre et représentent ses projections, jamais complètement détachées de sa matrice vivipare.

Dans son essence, cette structure rappelle remarquablement l’ontologie fondamentale de Heidegger, et comme cela a été remarqué par de nombreux spécialistes, cela indique soit une similarité des approches soit la possibilité que Heidegger lui-même ait emprunté un certain nombre de motifs centraux à la philosophie chinoise (peut-être par l’intermédiaire de la culture japonaise dans sa version bouddhiste zen) [3]. Le Centre chinois, n’étant ni au-dessus du monde ni au-dessous du monde, correspond aussi précisément que possible au Dasein heideggérien et à sa phénoménologie spécifique que nous avons précédemment identifiée sans équivoque au Logos de Dionysos. De plus, la tradition chinoise présente cela sous une forme pure et extrêmement structurée qui nous pousse à rechercher cet Autre Commencement de la philosophie dont parlait Heidegger, et à nous tourner vers l’« ontologie du souffle » de la culture chinoise [4]. Quelque chose de similaire concernant l’importance fondamentale de la philosophie chinoise pour la reconstruction de la Tradition Primordiale fut exprimé par René Guénon [5].

Si nous corrélons la particularité de la zone ontologique de Dionysos dans la tradition chinoise avec les trois états de conscience de la philosophie indienne, nous pouvons noter que le monde médian, intermédiaire, correspond au royaume des rêves. Au-dessus de ce monde l’hindouisme place le monde de l’esprit pur (Svarga, le Ciel, et kāraṇa-śarira, le « corps causal ») et au-dessous de lui les images des formes corporelles (Bhur, la Terre, et shthūla-śarira, le « corps grossier ») [6]. Sur la base de ce modèle, concernant la particularité existentielle qui est dominante dans la culture chinoise, on peut faire la proposition que la culture chinoise est la culture des rêves, le domaine du monde médian où réside le Dasein dans un état d’intense incertitude rythmique ou de « suspension subtile », dont la structure est organisée en accord avec le rythme du Yin-Yang. Le « Dasein jaune » n’est pas seulement dormant, mais exclut la possibilité même d’un éveil. L’éveil est conçu non comme une alternative au sommeil, mais comme une transition vers un autre rêve, juste comme la transition entre l’hiver et le printemps.