vendredi, 16 juin 2023

Alexandre Douguine: Une sociologie de la transition vers le postmoderne

Une sociologie de la transition vers le postmoderne

Alexander Douguine

Source: https://www.geopolitika.ru/article/sociologiya-fazovogo-perehoda-k-postmodernu

La deuxième phase de transition

Le postmoderne est le paradigme vers lequel la transition du paradigme précédent - le moderne - s'effectue actuellement. La transition se déroule sous nos yeux, de sorte que la société actuelle (au moins la société occidentale, mais aussi la société planétaire dans la mesure où elle est influencée par la société occidentale) est une société en transition. Non seulement la société russe est en transition au sens large, mais la matrice sociale qui définit la vie de l'humanité à tel ou tel degré est également en train de changer de nature qualitative aujourd'hui.

Cette transition (ce transit) s'opère stricto sensu du moderne au postmoderne. En même temps, certains principes de la modernité ont déjà été écartés, démystifiés, démantelés, et d'autres restent encore en place. Parallèlement, certains éléments du paradigme postmoderne ont déjà été activement et universellement mis en œuvre, tandis que d'autres restent à l'état de projet, "en route". Cette transitivité complique une analyse sociologique correcte du postmoderne, puisque l'image sociale globale observée aujourd'hui est, en règle générale, une combinaison de parties du moderne en phase de sortie et du postmoderne en phase entrante. En outre, ce processus ne se déroule pas de manière frontale et uniforme, mais varie d'une société à l'autre.

La nécessité de bien comprendre la structure des trois paradigmes

En tout état de cause, pour analyser, d'un point de vue sociologique, le contenu de la société postmoderne, c'est-à-dire pour être un sociologue compétent du 21ème siècle, il est absolument nécessaire de disposer d'un ensemble de connaissances sociologiques sur les trois paradigmes - prémoderne, moderne et postmoderne, de connaître leurs points clés, de comprendre la structure générale des sociétés correspondantes, d'être capable de reconstruire les principaux pôles, strates, statuts et rôles de chaque type de société. Cela est nécessaire pour les raisons suivantes.

1. La phase de transition vers le postmoderne touche aux fondements les plus profonds de la société, y compris ceux qui semblaient avoir été mis en exergue et même dépassés depuis longtemps dans le moderne. Le but de la philosophie postmoderne est de prouver l'insuffisance et la réversibilité de ce "dépassement". Le postmodernisme affirme que "la société moderne n'a pas réussi à faire face à son programme et n'a pas été en mesure d'éliminer complètement le prémoderne". Pour comprendre cette thèse, qui est au cœur du programme sociologique et philosophique du postmodernisme, il est nécessaire de réfléchir à nouveau et sérieusement: qu'est-ce que le prémoderne ?

2. Les structures sociales à transformer radicalement dans le postmoderne n'ont pas été établies à un stade historique antérieur: elles représentent des constantes sociologiques, anthropologiques, psychanalytiques et philosophiques profondes, qui sont restées inchangées tout au long de l'histoire et qui se manifestent de la manière la plus vivante dans les sociétés archaïques, qui ont été explorées sous un nouvel angle par le structuralisme du 20ème siècle. Cela signifie que le postmodernisme n'opère pas seulement avec le passé et l'histoire, mais avec l'éternel et l'intemporel. Ainsi, le thème du "mythos", longtemps oublié, s'avère non seulement pertinent, mais central, et l'étude des sociétés archaïques, d'une initiative périphérique, presque muséale, devient un domaine scientifique dominant.

3. La transition vers le postmoderne implique des changements tout aussi fondamentaux dans la structure globale de la société, comparables à ceux qui ont eu lieu lors de la transition du prémoderne au moderne. De plus, la phase de transition précédente est cruciale dans son contenu et son modèle pour l'étude de la transition actuelle. La symétrie et le contenu de cette symétrie entre les deux est au cœur de tout le paradigme postmoderne.

Ces arguments, auxquels s'ajoutent de nombreuses autres considérations techniques et appliquées, nous permettent de réaliser la loi la plus importante de la sociologie du 21ème siècle : nous ne sommes capables, du point de vue sociologique, de comprendre de manière adéquate la société dans laquelle nous nous trouvons, que si nous possédons non seulement un ensemble d'outils sociologiques de base, mais aussi une compréhension de toutes les différences sociales entre les paradigmes prémoderne-moderne-postmoderne.

Transformation de l'objet de la sociologie dans le postmoderne

Nous ne devons pas oublier que la sociologie a émergé à l'époque de la modernité et que, bien qu'elle soit largement responsable de la critique de la modernité et de la préparation de la transition vers la postmodernité, elle porte de nombreuses traces conceptuelles, philosophiques, méthodologiques et sémantiques de la modernité, qui perdent leur sens et leur adéquation sous nos yeux aujourd'hui. Le passage de la sociologie à la post-sociologie est inévitable, ce qui signifie que le niveau de réflexion sociologique sur la sociologie elle-même, ses principes, ses fondements, son axiomatique, est plus que jamais d'actualité.

Cela découle du phénomène fondamental suivant. Dans la transition vers le postmoderne, l'objet même de la sociologie change. Bien sûr, la société change toujours, à tous les stades. Et à chaque fois, son étude correcte nécessite l'amélioration des outils pertinents. Mais pendant la phase de transition, quelque chose de plus profond change - le registre des disciplines change. Ainsi, toutes les transformations sociales du paradigme prémoderne étaient liées aux changements au sein des religions - leur changement, leur évolution, leur division ou leur fusion, leur corrélation. Lors de la transition vers la modernité, l'ensemble des processus sociaux, des institutions, des doctrines et des structures associés à la religion (et il ne s'agissait pas seulement d'un vaste ensemble, mais de la quasi-totalité) s'est avéré moins pertinent et a été relégué à la périphérie de l'attention. Comme nous l'avons vu, aux yeux d'Auguste Comte, c'est la sociologie en tant que post-religion qui devait prendre la place laissée vacante par la religion.

Au cours de la période prémoderne, l'étude de la société était presque identique à l'étude de sa religion, qui définissait dans un contexte social les propriétés dominantes des institutions, des processus, de la distribution des status, etc. Dans la Modernité, cependant, les études religieuses et la sociologie de la religion sont devenues des orientations d'impact très modeste, et seuls le structuralisme et la psychanalyse, ainsi que certains des pères fondateurs de la sociologie (Durkheim, Mauss, Weber, Sombart) nous ont rappelé leur importance fondamentale - principalement à travers l'étude des conditions sociales à l'origine de la Modernité (Weber, Sombart) ou à travers l'étude des sociétés archaïques (Durkheim tardif, Mauss, Halbwachs, Eliade, Levi-Strauss). Quoi qu'il en soit, de part et d'autre de la frontière du Moderne (la phase de transition précédente) se trouvent deux types de société très différents: la "société traditionnelle" (Prémoderne) et la "société moderne" (Moderne).

Les différences entre elles sont si fondamentales, et les valeurs et principes de base sont si opposés, que l'on peut parler d'antithétisme total. Si le prémoderne est la thèse, le moderne est l'antithèse. Et les sociétés correspondantes, sous de nombreux aspects, sont non seulement qualitativement différentes, mais aussi des objets de recherche opposés. - Ce n'est pas un hasard si F. Tönnies ne place la "société" (Gesellschaft) comme objet de sociologie qu'à l'époque moderne, alors que, selon sa doctrine, mettant l'accent sur la "communauté" (Gemeinschaft) correspond à l'époque prémoderne. Si nous acceptons la théorie de Tönnies, considérée comme un classique incontesté de la sociologie, nous aurions dû diviser la sociologie en une science de la société (Gesellschaft) et du moderne, et une science de la communauté (Gemeinschaft) et du prémoderne ("communologie"). Bien qu'une telle division n'ait pas eu lieu et que la sociologie étudie de la même manière les sociétés traditionnelles et modernes, la transformation de l'objet d'étude lors de la première phase de transition du prémoderne au moderne est si importante que l'idée de les diviser en deux disciplines a été sérieusement discutée lors de la phase de formation de la science. À notre époque, le thème de la "communologie" a été revisité par le célèbre sociologue français Michel Maffesoli.

Post-société et post-sociologie

Il se passe quelque chose de similaire lors de la deuxième phase de transition - de la modernité à la postmodernité. L'objet de recherche - la "société" - change à nouveau de manière irréversible. La société postmoderne est aussi différente de la société moderne que la "société moderne" l'est de la "société traditionnelle" (Gemeinschaft). Par conséquent, on peut provisoirement parler de "post-société" comme d'un nouvel objet d'étude pour la sociologie. Dans le même temps, la sociologie elle-même doit changer afin d'adapter ses méthodes et ses approches à ce nouvel objet. Ainsi, la perspective d'une "postsociologie", d'une nouvelle discipline (post-)scientifique qui étudierait le nouvel objet, se profile à l'horizon.

Quoi qu'il en soit, l'adéquation sociologique minimale dans l'étude des processus qui se déroulent dans la transition vers le postmoderne est directement liée à la compréhension de la logique sous-jacente des trois changements de paradigme. Ceci, entre autres, fait de l'étude du prémoderne avec toutes ses composantes sociologiques - mythe, archaïque, initiation, magie, polythéisme, monothéisme, ethnos, dualité des phratries, structures de parenté, stratégies de genre, hiérarchie, etc. - une condition nécessaire à l'adéquation professionnelle du sociologue, appelé à compléter la taxinomie des objets de cette science par un nouveau maillon - la "post-société".

La correction archéomoderne

La situation est d'autant plus complexe que la chaîne prémoderne-moderne-postmoderne n'est valable que pour les sociétés occidentales - l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. Dans la zone de développement durable et dominant de la civilisation occidentale, nous pouvons clairement enregistrer la transition de la société selon les trois paradigmes, avec le fait que l'affirmation de chaque nouveau paradigme tend à être fondamentale, irréversible et nettoyée des vestiges du précédent. Pour la civilisation occidentale, le processus de changement de paradigme est endogène, c'est-à-dire qu'il est induit par des facteurs internes.

Pour toutes les autres sociétés, le mouvement successif le long de la chaîne des changements de paradigme (y compris les divers sous-cycles que nous avons décrits précédemment) a un caractère externe, exogène (il a lieu soit par la colonisation, soit par la modernisation défensive), ou n'a lieu qu'en partie (le monothéisme islamique est plus "moderne" que le polythéisme), et plus encore que les cultes archaïques, n'a jamais franchi la ligne de la Modernité, s'arrêtant avant elle), soit est totalement absente (de nombreuses ethnies de la planète vivent encore sous des systèmes stables de "retour perpétuel"). Mais comme l'influence de l'Occident est aujourd'hui mondiale, le premier cas - la modernisation exogène (ou acculturation) - s'étend à presque toutes les sociétés, apportant des éléments de modernité même aux tribus les plus archaïques. Cela donne lieu au phénomène de l'archéomoderne.

L'archéomoderne complique le tableau sociologique

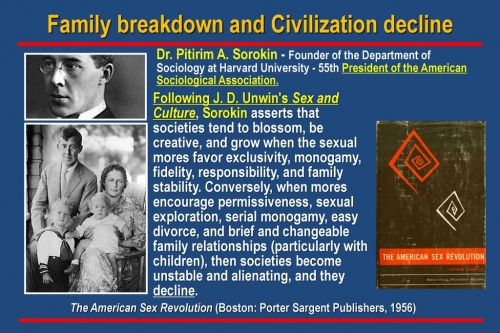

Le problème de l'archéomoderne en sociologie complique considérablement l'analyse des sociétés selon le syntagme historique prémoderne-moderne-postmoderne, car il ajoute à ces trois paradigmes un certain nombre de variantes hybrides, dans lesquelles les façades sociales du moderne sont placées artificiellement et inorganiquement sur la base de structures sociologiques liées au prémoderne. L'archéo-moderne est également spécifique parce que cette combinaison de l'archaïque et du moderne n'est pas du tout en corrélation au niveau de la conscience, n'est pas comprise, n'est pas arrangée, aucun modèle interprétatif généralisant n'apparaît, ce qui crée le phénomène de la "société-décharge" (P. Sorokin). Le moderne bloque le rythme de l'archaïque, et l'archaïque sabote la structuration cohérente du moderne.

L'étude des sociétés archéo-modernes représente une catégorie distincte de tâches sociales, qui peuvent être reléguées à une branche spéciale de la sociologie. L'archéo-moderne ne génère aucun contenu nouveau, puisque chacun de ses éléments peut être assez facilement ramené soit au contexte de la société traditionnelle (au Prémoderne), soit au contexte de la société moderne (au Moderne). Seuls sont originaux les ensembles de dissonances, de non-sens et d'ambiguïtés générés par telle ou telle manifestation de l'archéo-moderne, soit les réserves, les échecs, les erreurs et les coïncidences accidentelles, qui acquièrent parfois le statut de caractéristiques sociales et deviennent dans certains cas constitutifs. Par exemple, une institution sociale incomprise ou un objet technique emprunté au moderne, comme un parlement ou un téléphone portable, peut fonctionner en dehors de tout contexte (en l'absence de démocratie dans la société ou de réseau de téléphonie mobile), comme étant en partie réinterprété en fonction des réalités locales, et en partie comme un simple élément incompris, agissant comme un "objet sacré" dont l'utilité est peu connue - comme une météorite.

L'archéomoderne et le postmoderne : l'apparence trompeuse des similitudes

L'archéomoderne devient un problème sociologique particulièrement difficile lorsqu'on étudie la deuxième phase de transition - du moderne au postmoderne. En effet, certaines propriétés phénoménologiques du postmoderne - en particulier l'appel ironique du postmoderne à l'archaïque afin de montrer au moderne ce dont il n'a pas pu se libérer complètement - ressemblent extérieurement à l'archéomoderne. Mais à la différence que le Postmoderne construit sa stratégie de combinaison de l'incongru (le Prémoderne et le Moderne) de manière artificielle, réfléchie, dans un but subtilement ironique et critique, provocateur (de la part d'un grand esprit), alors que le Moderne réalise des opérations similaires de son propre chef (de la part de la stupidité).

L'archéomoderne est un moderne qui n'a pas abouti et qui n'aboutira probablement plus. Le postmoderne est un moderne qui s'est révélé, mais qui se dépasse pour se révéler encore plus. D'où la distinction sociologique très subtile: le postmoderne imite certains aspects de l'archéo-moderne dans le cadre de son programme poststructuraliste visant à "éclairer les Lumières"; l'archéo-moderne le prend pour argent comptant et ne comprend sincèrement pas en quoi un Occident postmoderne qui reprend de manière ludique des thèmes et cherche à assimiler des ethnies entières (par l'immigration) encore inclues dans la société traditionnelle sera bientôt différent des sociétés archéo-modernes du reste du monde.

La sociologie de la mondialisation (postmoderne et archéomoderne)

Ici se dessine un modèle de mondialisation à deux vitesses. Cette mondialisation repose sur la juxtaposition du postmoderne et de l'archéomoderne. Le postmoderne s'incarne dans la société occidentale, intégrant l'humanité le long de ses lignes de force - selon le principe de la prolifération des logems. C'est une société de l'information, qui décode et recode les flux d'informations ("océan d'infems"). Dans le monde entier, il existe des segments de l'élite qui sont plus intégrés dans la modernité que le reste de la société, et qui sont au moins partiellement capables d'embrasser certaines tendances postmodernes. Ils deviennent les nœuds de la mondialisation dans son aspect logique, rationnel et stratégique.

L'humanité se transforme en un champ homogène avec des centres-portails symétriquement situés, où se concentrent les routeurs d'infems. C'est là que les lois de la postmodernité opèrent et que restent ceux qui sont conscients de ces lois (soit des Occidentaux travaillant par roulement, soit des représentants des élites locales, qui ont maîtrisé les canons et les normes de la post-société).

Tout le reste de l'espace social est laissé à l'archéomoderne, qui perçoit l'affaiblissement de l'impulsion modernisatrice (qui tourmentait l'archaïque à l'époque de la modernité) comme un relâchement, et qui prend volontiers la mondialisation comme une "fenêtre d'opportunité" pour la localisation, c'est-à-dire pour se tourner vers des préoccupations quotidiennes concrètes familières et non généralisées, où l'archaïque et le moderne coexistent dans une forme de conflit atténué, comme un réceptacle de dépôt, creusé et fabriqué. Pour décrire ce double phénomène, le sociologue contemporain Roland Robertson (4) a proposé d'utiliser le terme de l'argot des entreprises japonaises, "glocalisation", pour décrire l'imbrication de deux processus dans la mondialisation - le renforcement des réseaux mondiaux fonctionnant selon l'agenda postmoderne (mondialisation proprement dite), et l'archaïsation des communautés régionales gravitant vers un retour à la culture locale (localisation). Ainsi, le postmoderne est mélangé à l'archéomoderne en une masse difficile à décomposer, dont le déchiffrage sociologique correct exige un grand professionnalisme et une compréhension profonde des mécanismes de fonctionnement de chaque paradigme, pris séparément ainsi que sous des formes hybrides et transitoires.

19:57 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : prémoderne, postmoderne, moderne, alexandre douguine, philosophie, postmodernité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 15 juin 2023

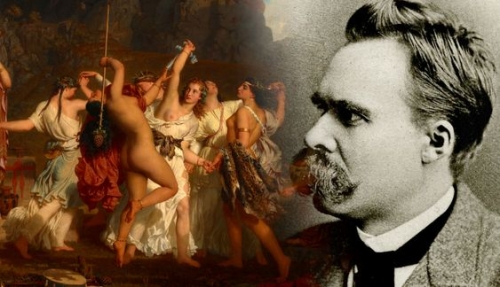

Nietzsche et les Grecs : une compilation de l'Institut italien d'études philosophiques

Nietzsche et les Grecs: une compilation de l'Institut italien d'études philosophiques

Giovanni Sessa

Source: https://www.paginefilosofali.it/nietzsche-e-i-greci-una-silloge-dellistituto-italiano-per-gli-studi-filosofici-giovanni-sessa/

L'expérience spéculative et existentielle de Friedrich Nietzsche représente un tournant dans l'histoire de la pensée européenne, distinguant deux époques différentes de la philosophie : avant Nietzsche et après lui. Cette affirmation est confirmée dans l'ouvrage Nietzsche e i Greci. Tra mito e disincanto (Nietzsche et les Grecs. Entre mythe et désenchantement), actuellement dans les librairies d'Italie grâce aux presses de l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici-Scuola di Pitagora (pp. 175, euro 18.00), édité par Ludovica Boi. Le volume rassemble une série de contributions sur le thème "Nietzsche et les Grecs", élaborées au cours de deux journées d'étude qui se sont tenues les 21 et 22 octobre 2019 dans les locaux de l'Institut au Palazzo Serra di Cassano à Naples. Il s'agissait de réunions et de séminaires organisées dans le cadre du projet "Les Grecs au miroir des Modernes". Le livre se compose de deux parties, chacune contenant trois essais. La préface est signée par Francesco Fronterotta, tandis que l'introduction est signée par l'éditeur.

L'idée centrale, qui traverse tous les essais, est l'existence d'une continuité philologique-philosophique substantielle dans le parcours du penseur de Röcken. Ludovica Boi note que "s'il est indéniable que Nietzsche n'a jamais fait l'éloge de la méthode historiciste [...], il est tout aussi vrai que l'habitus philologique s'est enraciné en lui dès ses jeunes années et ne l'a jamais abandonné" (p. 13). La philologie fut en effet l'instrument avec lequel le penseur de l'éternel retour donna de l'ordre à sa propre nature intuitive et géniale. Nietzsche l'a transformée en : "un savoir-faire d'orfèvre qui contrecarre l'accélération de la modernité tardive [...] avec ses lectures superficielles et hâtives" (p. 13). D'un point de vue général, la civilisation grecque s'est révélée être, pour le philosophe, un marqueur indispensable de sa propre recherche, un engagement intellectuel intensément vécu. Ces deux éléments doivent donc être dûment pris en compte par quiconque entreprend l'exégèse du parcours théorique de l'Allemand, qui ne peut être distingué en "phases" rigidement opposées, puisqu'il met en évidence des traits unitaires. Nietzsche, tout en voulant reproposer le modus vivendi hellénique, reste un moderne, où l'instance épistrophique se conjugue avec le désir de démythification. C'est autour de cette ambiguïté que les auteurs ont développé leur travail herméneutique.

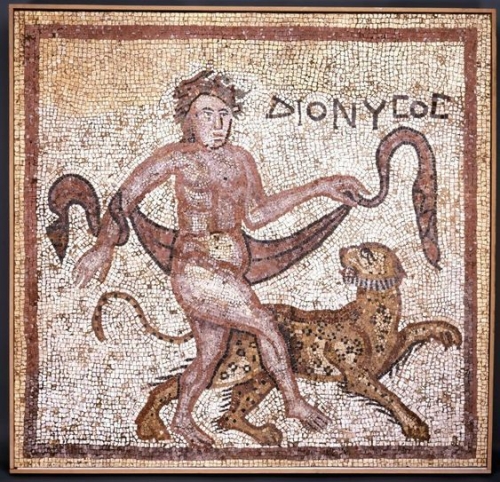

Gherardo Ugolini lit La naissance de la tragédie dans une perspective anti-aristotélicienne, en se concentrant notamment sur le décryptage de la "catharsis tragique". À ce sujet, les lectures de Lessing, Goethe et Bernays étaient pertinentes à l'époque. Le premier était porteur d'une exégèse "morale" de la catharsis, le second l'interprétait à la lumière de l'autonomie de l'esthétique, le troisième dans une clé "médico-pathologique". Nietzsche n'est pas convaincu de l'existence dans les représentations tragiques d'une libération "morale" et, reprenant le langage de Bernays, "ne croit pas du tout au potentiel thérapeutique inhérent à la tragédie" (p. 38). Il nie qu'il puisse y avoir une résolution "positive" de la condition tragique, la tragédie reproduisant l'extase dionysiaque. Dans la tragédie attique, le déchargement du dionysiaque, dont le chœur est témoin, dans le monde des images apolliniennes était évident. La seule catharsis possible était donc dans le dionysiaque : "compris comme la dissolution de l'identité et des catégories spatio-temporelles" (p. 43). Il est resté fidèle à cette conception jusqu'aux œuvres de sa maturité.

Dionysos, tel que saisi par Ludovica Boi, est le fil rouge omniprésent chez Nietzsche. Dans ses premiers écrits, il fait allusion à l'"unité essentielle" (Ur-eine), qui peut être expérimentée par le dépassement du principuum individiationis dans l'expérience extatique. Il la conçoit, en vertu de l'influence schopenhauerienne, en termes transcendantaux. Par la suite, grâce à la leçon tirée du préplatonisme et en particulier d'Héraclite, il s'approche de la coïncidentia oppositorum. Dans les écrits ultérieurs, ce sera précisément la réflexion sur le pouvoir de Dionysos qui déterminera dans sa vision la "dissolution de l'opposition du devenir et de la mort": "dissolution de l'opposition du devenir et de l'être, du moment et de l'éternité, du "monde vrai" et du "monde apparent"" (p. 50). À ce stade, l'"unité essentielle" sera expérimentée en termes de pure immanence, au-delà de tout dualisme ontologique et métaphysique. En conclusion, "Nietzsche radicalise les hypothèses déjà présentes dans la Geburt, en affirmant [...] une divinisation du devenir" (p. 51). Plus précisément, Dionysos symbolise la totalité de l'être ; il enseigne à l'humanité que la mort est liée à la vie. Pour l'auteur, ce dépassement du dualisme représente l'héritage le plus significatif du philosophe, qui réapparaîtra au 20ème siècle dans l'idéalisme magique de Deleuze, Klossowski et Evola.

Max Bergamo traite du "caractère mixte" de Platon. Pour l'exégèse, il utilise des sources inédites telles que les notes du brillant élève de Nietzsche, Jakob Wackernagel. Par "caractère mixte", Nietzsche entend se référer à Platon, le lisant comme un philosophe chez qui l'écho de la sagesse hellénique archaïque pythagorico-heraclitéenne-socratique peut encore être entendu, présent même dans son choix de dialogue, par rapport auquel, en même temps, la spéculation de l'Athénien marque une rupture claire avec l'introduction du dualisme onto-gnoséologique. Le caractère "non original" de Platon aurait été déduit par Nietzsche à la lecture d'un passage de Diogène Laertius. Valeria Castagnini évoque la vie de l'érudit dans sa jeunesse : "exposant le lien entre le choix de la profession académique [...] et le tempérament du jeune Nietzsche" (p.16). On comprend comment, de cette manière, l'universitaire a fait sien un élément qualificatif de l'enseignement de Nietzsche, à savoir le rapport incontournable entre la vie et la pensée, l'existence et la science.

Edmondo Lisena aborde le rapport du philosophe avec les Grecs autour de l'"admirable année" 1875. À cette époque, le penseur était fermement convaincu que seule une pensée "impure" était capable de réagir face à l'illogisme de la réalité, à la dimension chaotique de la vie. Enfin, Andrea Orsucci exerce son analyse des pages de Umano, troppo umano (Humain, trop humain), en tenant compte de la crise des fondements de la connaissance qui se manifeste à la fin du 19ème siècle. La généalogie de l'esprit libre naîtra d'une confrontation étroite avec les développements de la science.

Un recueil extrêmement intéressant qui entre dans le cœur vital de la philosophie de Nietzsche : la potestas dionysiaque.

Giovanni Sessa

16:22 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philosophie, nietzsche, friedrich nietzsche, hellénisme, dionysos |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 14 juin 2023

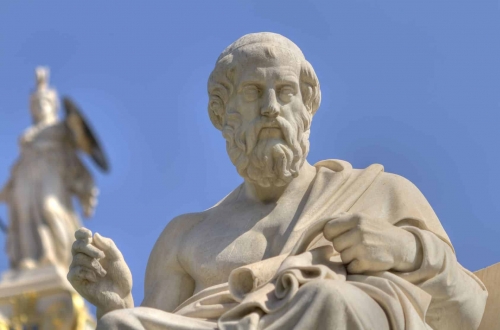

L'Occident contre Platon

L'Occident contre Platon

Lady Fae

Source: https://novaresistencia.org/2023/06/06/o-ocidente-vs-platao/

Qui aurait cru que le plus grand ennemi des mondialistes serait Platon ?

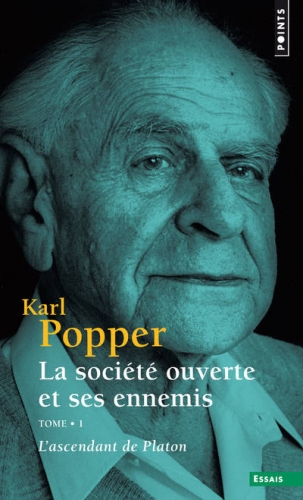

Dans son livre au titre plutôt enfantin The Open Society and it's Enemies, l'auteur Karl Popper affirme clairement que toute analyse visant à retracer des modèles de comportement à travers l'histoire est anti-scientifique et déterministe.

Il affirme que la répétition des schémas historiques mis en évidence par Platon dans son ouvrage "La République" ne repose sur aucune preuve empirique, de sorte que toute la logique platonicienne selon laquelle l'histoire se répète généralement par cycles relève de la foi, et non de la raison.

Cependant, le fait même que le modèle historique, pour se produire, doive d'abord se manifester plusieurs fois dans la réalité et qu'au moins une société donnée doive en faire l'expérience, fait du modèle historique lui-même un fait empirique et inaltérable.

Platon affirme que les démocraties, à long terme, se transforment en tyrannie parce qu'elles pèchent en privilégiant l'individualisme excessif au détriment du sens collectif. La tyrannie elle-même, en revanche, conduit à long terme la population à désirer un plus grand degré de liberté.

Des auteurs comme Ray Dalio, J.D. Unwin et Neil Howe ont déjà écrit des livres qui relatent avec précision les cycles historiques. Je sais que parmi eux, Ray Dalio soutient publiquement qu'il existe un moyen de modifier ces cycles et d'empêcher la phase d'effondrement des civilisations.

Karl Popper, quant à lui, affirme que tous ceux qui étudient l'histoire sont des "déterministes" et qu'ils voient l'histoire comme les religieux voient leurs textes sacrés. Il n'y a pas de nuance chez Popper, si vous remarquez des schémas comme le fait Ray Dalio, vous êtes un déterministe, et la bonne chose à faire est donc d'ignorer ces faits.

Platon devient problématique parce qu'il a fait, il y a 2500 ans, une analyse qui, même aux yeux de l'homme moderne, semble intemporelle. Par conséquent, le philosophe grec qui a assisté de près à la chute de l'aristocratie en faveur de la formation de la République devient l'ennemi numéro un de l'élite d'aujourd'hui.

Popper affirme que même si les cycles historiques sont indémontrables, il existe un moyen de les éviter complètement : par l'ingénierie sociale. Popper utilise le mot "ingénierie sociale" 36 fois dans son volume de 274 pages.

L'agnostique rejette l'idée d'un cours naturel de l'histoire pour embrasser l'idée de comportements induits à grande échelle. Le cycle naturel des choses est vil parce qu'il relève de la métaphysique, alors que le cycle artificiel est bon parce qu'il relève de la science. L'arrogance est ici notoire.

Qu'est-ce que l'Open Society de George Soros si ce n'est la manifestation des idées de Popper ? Popper est un homme qui soutient que les frontières renforcent le sens collectiviste et que tout sens collectiviste est lui-même anti-scientifique puisqu'il s'appuie sur la métaphysique pour se renforcer.

La notion essentialiste de l'Open Society consiste à tuer tout sens "tribal" et "collectiviste" au nom de la méthode scientifique et de la raison. Paradoxalement, Popper rejette l'étude de l'histoire comme non scientifique, car s'il en admettait la scientificité, il devrait ipso facto admettre que sa thèse est mégalomaniaque et nie la réalité culturelle d'innombrables civilisations.

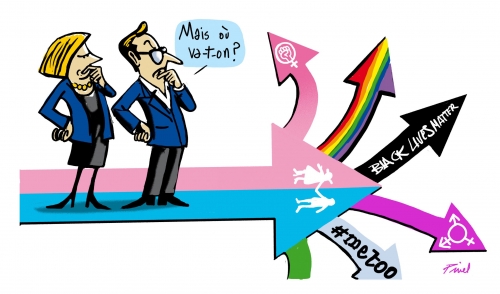

Pour eux, si l'on veut "universaliser" le monde au nom du "progrès scientifique", il faut en finir avec tout sens tribal, en particulier le sens national. Paradoxalement, on tue le sens de la nation et on crée de nouvelles tribus. On remplace les drapeaux nationaux par les drapeaux de sexualités alternatives. Si Popper était humble, il remarquerait que les humains ont un désir latent d'appartenance et que lorsqu'ils tentent d'assassiner un certain sens collectif, ils finissent par en créer un autre.

La différence est que certains sens collectifs aident à construire des civilisations et d'autres à les détruire. Dans leur arrogance, en essayant de mettre fin à la diversité mondiale, les élites ignorent une fois de plus l'histoire. Elles ne voient pas qu'en fin de compte, elles agissent comme de simples colonisateurs.

21:35 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société ouverte, platon, karl popper, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 13 juin 2023

La mort de la logique et certaines de ses conséquences

La mort de la logique et certaines de ses conséquences

Mikhail Deliaguine

Source: https://katehon.com/ru/article/smert-logiki-i-nekotorye-posledstviya-etogo

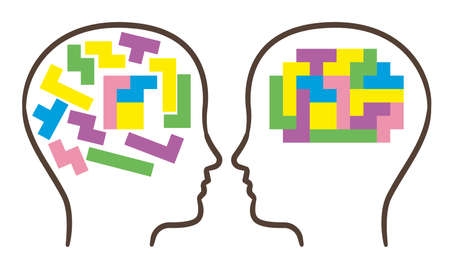

L'ordinateur, en tant qu'expression incarnée de la logique formalisée, d'autant plus que les réseaux sociaux se développent et pénètrent tous les aspects de notre vie dans le processus de formation de l'"Internet pour tous", rend les gens égaux dans leur accès à cette ressource. En raison de l'impossibilité objective de rivaliser avec une ressource également accessible à tous, les personnes et les organisations qui ont traditionnellement rivalisé les unes avec les autres, précisément sur la base des constructions logiques qui sous-tendent la pensée traditionnelle, déplacent la concurrence entre elles vers des formes non conventionnelles et non traditionnelles de pensée extra-logique qui ne nous sont pas familières.

Entre-temps, la pédagogie moderne n'a pas démontré sa capacité à encourager la pensée intuitive chez les enfants, comme elle l'a fait pour l'encouragement de la pensée logique. Il ne fait aucun doute qu'avec le temps, elle assimilera les acquis de la pédagogie expérimentale soviétique des années 60 et sera en mesure de résoudre le problème en assurant le développement de la créativité basée sur l'intuition chez tous les enfants, où qu'ils se trouvent. Mais pour cela, elle doit stopper sa dégradation systémique, causée tactiquement par la primitivisation des systèmes de contrôle de sociétés excessivement complexes dans leurs capacités, et stratégiquement par la formation d'une société de plates-formes qui n'a besoin que d'un nombre limité de spécialistes capables de penser de façon critique et même d'apprendre en tant que tels.

Tant que ces facteurs de dégradation pédagogique ne seront pas éradiqués (et ils ne le seront pas parce qu'ils sont objectifs), l'incapacité à nourrir massivement les capacités de pensée intuitive de plus en plus urgentes des enfants garantit l'aggravation continue de la crise d'une société entière incapable de fournir à ses membres l'adaptation nécessaire à leurs conditions de vie.

L'incapacité des systèmes de gestion à gérer les penseurs intuitifs, dont ils ont pourtant besoin, est également importante. Ce problème est clair depuis la fin des années 30 et il n'y a toujours pas de solution.

Il provoque une crise de gouvernabilité "en tout point" de la société.

La réaction naturelle des systèmes de gouvernance est d'exclure la partie ingouvernable de la société, c'est-à-dire principalement les personnes intuitives et créatives, d'une véritable participation à la prise de décision.

En conséquence, la concurrence se réalise de plus en plus précisément à travers ces formes, nouvelles pour la pensée de masse - à travers l'intuition et les intuitions ("foresights") ou à travers des schémas logiques originaux et complexes qui n'ont pas encore réussi à être fixés dans des algorithmes d'ordinateur.

La concurrence sur la base de ces derniers est vouée à vaincre les "combats d'arrière-garde" de la logique formelle traditionnelle et de la société qui en découle, car avec la formation de l'intelligence artificielle et au fur et à mesure de son développement, l'ordinateur devient de plus en plus original dans ses schémas logiques (qui sont dès lors plus difficiles à comprendre pour la plupart des gens).

Par conséquent, la concurrence entre les personnes et les organisations qu'elles forment s'est déplacée dans la sphère de la pensée extra-logique - en premier lieu, la sphère de l'intuition.

Mais seulement "avant tout" eux ! - parce que les personnes qui pensent de manière extralogique ne cèdent plus au contrôle et que, du fait de la mort de la logique, le nombre de ces personnes (qui ne sont pas productives intuitivement, mais qui sont incapables de logique et qui, par conséquent, ne sont pas productives en principe) augmente.

Ces personnes (qui ne sont pas productives intuitivement, mais incapables de logique et donc, en principe, non productives) sont de plus en plus nombreuses.

En conséquence, ils sont mis à l'écart des décisions, non seulement parce qu'ils sont ingouvernables, mais aussi parce qu'il est juste que ceux qui sont incapables d'apporter une contribution positive à la société ne soient pas influencés par elle.

Retirer la majorité de la société, même imparfaite, de la participation à la gouvernance signifie la mort de la démocratie - ce qui exacerbe encore la crise de la gouvernabilité.

À cet égard, la structure de la société des plateformes sociales est une réponse non seulement au changement des technologies dominantes, mais aussi à la crise sociale et à la crise de gouvernance engendrée par ce changement.

L'insoutenabilité du système renforce la menace d'une autodestruction probable de la civilisation.

21:34 Publié dans Actualité, Philosophie, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, logique, intuition, psychologie, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 11 juin 2023

Wokisme et déconstruction

Wokisme et déconstruction

par Alberto Giovanni Biuso

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/25657-alberto-giovanni-biuso-wokismo-e-decostruzione.html

Les phénomènes collectifs qui portent le nom de cultures woke et cancel (ceux qui, par exemple, génèrent l'abattage de statues de poètes et de penseurs au nom de principes contemporains) peuvent apparaître et être quelque peu bizarres et fanatiques.

Leur nature s'exprime par quelques éléments très clairs: la victimisation élevée au rang de principe méthodologique; la tendance fortement censurante à l'égard de tout ce que les "éveillés" considèrent comme l'expression du Mal absolu; l'aspiration à faire tabula rasa de tout le passé de l'humanité, dont ils estiment devoir réécrire les vicissitudes comme s'il s'agissait d'une page blanche; une dimension fortement médiatisée, très éloignée du sentiment commun à la grande majorité des gens; l'attention consécutive que le wokisme reçoit des médias et des institutions bien qu'il constitue un phénomène circonscrit à une niche; l'analogie singulière avec le fanatisme de la "révolution culturelle" maoïste, qui voulait elle aussi anéantir toute la culture chinoise; la nature profondément américaniste et puritaine de la cancel culture, qui, tout en se présentant souvent sous un aspect "gauchiste" - comme diraient les Français - est en réalité l'exact opposé des traditions les plus fécondes de la gauche, telles que la liberté d'expression, la libération par rapport à tout fondamentalisme religieux, la primauté des questions collectives sur les désirs individuels.

Au contraire, les cultures Woke et Cancel représentent un mélange bizarre de certaines expressions de la culture de "droite" dans ses composantes individualistes et libérales et de la culture de "gauche" dans ses composantes tout aussi individualistes qui tendent à transformer sémantiquement et juridiquement certains désirs individuels légitimes, issus de contextes historiques très précis, en droits naturels.

Tout cela va de soi. Mais il y a quelque chose de plus profond dans le wokisme. C'est en fait aussi l'un des résultats sociaux et culturels les plus significatifs du postmodernisme et du déconstructionnisme. Deux positions philosophiques, qui ces dernières décennies, se sont établies principalement aux États-Unis d'Amérique.

Né également de la vulgarisation par Jacques Derrida de la très fine lecture heideggérienne de Nietzsche, le déconstructionnisme compte parmi ses autres "pères" européens Deleuze et, en partie, Foucault. Ces perspectives philosophiques sont complexes et articulées, mais dans la lecture politique simpliste qu'elles ont reçue aux États-Unis (et, par rebond, en Europe), elles sont devenues des philosophies organiques du libéralisme de salon, avec leur primauté du flux sur la substance des entités, des événements et des processus (qui est également incontestable); et surtout avec leur apologie du désir individuel et avec leur destruction tendancielle de la rationalité classique (et donc aussi scientifique).

Le déconstructionnisme européen conserve une tendance à l'obscurité expressive et à ce que les Français appellent la "préciosité" (en référence à Molière), c'est-à-dire une sorte de snobisme fondé sur la conviction infondée d'être "le meilleur".

Les éléments problématiques du déconstructionnisme philosophique sont amplifiés démesurément dans le wokisme politique, à commencer par les éléments génétiques que le premier a transmis au second.

Tout d'abord, une tendance anthropocentrique cachée ou même niée, qui est évidente chez d'autres philosophes qui ont contribué au déconstructionnisme. Il s'agit surtout de Sartre, pour qui en dehors de l'humain il n'y a pas d'existence ou, s'il y en a une, elle ne vaut pas la peine d'être étudiée, et de Lévinas, qui ne conçoit de dialogue qu'entre les humains et non de l'humain avec le monde, avec le cosmos; monde et cosmos considérés comme substantiellement inexistants puisque "l'autre de l'être, c'est l'homme en tant qu'il n'est pas l'être". On comprend que le seul être qui compte est l'être humain" (Pierre Le Vigan, in Déconstruction ?, numéro 55 de Krisis, avril 2022, p. 22).

Anthropocentrisme qui, dans certaines tendances déconstructionnistes, évolue presque inévitablement vers l'artificialisme comme apogée des capacités humaines à remplacer le matériel par le numérique, et vers le transhumanisme comme remplacement du réel par le virtuel, sous la forme que Jean Baudrillard a précisément indiquée à travers le concept/dispositif du simulacre, c'est-à-dire un monde où le réel est un moment du faux (Debord), où la frontière entre ce qui arrive et ce qui est inventé tend à s'estomper.

C'est là une des racines de l'ingénierie sociale qui est constitutive à la fois du déconstructionnisme et du transhumanisme et qui a trouvé une mise en œuvre très claire dans l'affaire Cov id19. En effet, il s'agissait, et il s'agit toujours, d'une infodémie, d'une épidémie essentiellement médiatique, qui "a permis de déployer au niveau mondial le récit de la "pandémie meurtrière" qui doit servir de mythe fondateur à une dictature sanitaire et informatique mondiale en cours d'élaboration" (Lucien Cerise, ibid., p. 94).

L'expression et la forme de ce mythe fondateur du déconstructionnisme sanitaire et social sont la dissonance cognitive, l'obscurantisme anti-biologique, l'élimination des différences, l'hypermoralisme à caractère religieux.

La dissonance cognitive prend de multiples formes. Au niveau sociologique, par exemple, la double injonction d'accueillir le monde islamique en Europe et de combattre sans merci le patriarcat masculin, deux injonctions manifestement incompatibles entre elles. Au niveau sanitaire et climatique, la dissonance consiste aussi à éliminer la santé par la santé, en induisant un état permanent d'anxiété, de stress et de dépression au nom de la protection contre un virus.

La forme la plus flagrante de l'obscurantisme anti-biologique est la négation pure et simple de l'existence réelle et innée du masculin et du féminin, réduits à une construction purement sociale et culturelle qu'il faut démanteler de toutes les façons, dès les premières années d'école. Il n'y aurait même pas lieu de s'attarder sur cette pathologie évidente - croire que les hommes et les femmes n'existent pas - si elle n'était pas sérieusement soutenue dans divers forums.

Une pathologie qui constitue une preuve supplémentaire et évidente du rejet déconstructionniste et woke de la différence au nom de l'un, d'une identité de remplacement qui doit éliminer toute diversité ontologique, éthique, politique, au nom des valeurs et d'une égalité réduite à la pure uniformité de l'identique: "Philosophiquement, c'est un processus d'abolition du multiple, dans tous les sens du terme et à tous les niveaux de l'existence, pour aller vers toujours plus d'unité normative. (...) Il s'agit d'organiser volontairement l'unité du monde sur la base d'une hallucination collective" (Cerise, ibid., p. 95).

L'outil principal que l'idéologie woke déploie pour atteindre cet objectif est le langage: de l'utilisation du schwa et de l'astérisque à des stratégies plus complexes visant en tout cas à nier l'existence de tout ce qui pourrait constituer une différence sexuelle entre les humains. Et ce de manière cohérente, puisque le déconstructionnisme nie qu'une nature humaine soit donnée, existe, agisse.

L'éliminer en rendant impossible toute restitution linguistique est l'essence du néo-langage dont George Orwell énonce les principes dans les annexes de son célèbre 1984. Par conséquent, les pratiques woke deviennent des formes d'effacement de toute la culture humaine, puisqu'elle est presque entièrement le produit des hommes Homo sapiens, qui sont considérés comme l'origine et la cause efficiente de tous les maux.

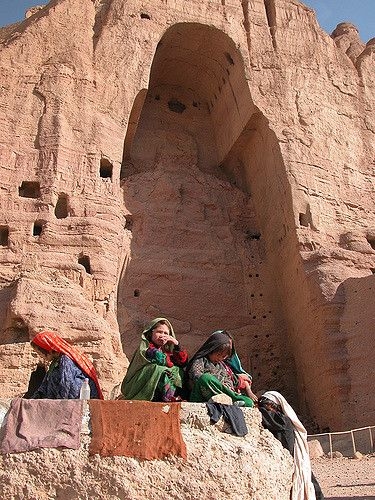

Le déconstructionnisme woke est exactement cela: une barbarie qui prend des formes rarement vues dans l'histoire des sociétés; un analogue pourrait être les militants d'ISIS qui ont démoli "les idoles", les statues de Bouddha, en Afghanistan.

Ce n'est donc pas un hasard si le dernier élément de la taxinomie que je propose ici consiste à "réactiver sur un nouveau terrain, celui de l'hyper-moralisme wokiste, le vieux fanatisme religieux" (Pierre-André Taguieff, p. 63). Taguieff ajoute que contre cette apologie de l'ignorance, il faut activer la gaieté de la science, qui germe aussi d'une gaieté du scepticisme à l'égard de toute vérité et de toute valeur absolues. S'y opposer au nom et sous la forme de la liberté, car "nous voulons que puisse à nouveau s'épanouir, partout en Europe, un débat d'idées ouvert, sans inquisition, sans fanatisme, sans procès d'intention" (David L'Épée, ibid., p. 56), redonnant un sens et une fonction émancipatrice à l'école et à l'université, de plus en plus réduites à des lieux d'endoctrinement moralisateur selon les modes que l'agenda libéral impose aux sociétés occidentales. En effet, l'ignorance n'est pas la "force" - comme le dit le slogan de 1984 - mais l'outil qui produit des esclaves.

Il faut donc agir et penser pour les libertés réelles, contre le fantôme de la liberté pour laquelle "en apparence, je pense et je fais ce que je veux, mais cela doit rester à l'intérieur du cadre circonscrit par les médias, qui définissent le nouveau discours sacré. Transgresser la parole médiatique revient à transgresser un tabou, et cela créé une malaise immédiat, de même nature que la contestation de la parole du prêtre ou du chaman dans une société traditionnelle" (Cerise, ivi, p. 100).

Nous terminons en rappelant une évidence taboue pour l'idéologie woke: la différence (non pas la hiérarchie, qui est à rejeter, mais précisément la différence) entre le masculin et le féminin.

Paul B. Preciado est un militant néo-féministe espagnol, auteur d'un manifeste contre tout "stéréotype de genre" et qui constitue, en même temps, une apologie de l'anus, "zone érogène commune à tous les humains sans différence de sexe, orifice non discriminant et marqueur d'égalité", qui "s'impose comme le nouveau 'centre universel contrasexuel'". D'où cet éloge déconstructionniste de l'anus, socle d'un universalisme enfin libéré de l'emprise des normes hétérosexuelles (...). Se situer par-delà le pénis et le vagin, organes de la différence des sexes, dont il faut cependant souligner qu'il ne s'agit que de 'constructions sociales'" (Taguieff, p. 60). Une telle version analocentrique du monde en dit long sur l'absence totale d'humour qui est une autre des limites de la vision woke de la société.

Tout cela contredit tellement la réalité - la réalité qui existe et se produit, au-delà de toute abstraction déconstructionniste - que c'est finalement insoutenable. Le politiquement correct et la cancel culture voudraient "faire coexister islamisme et gauchisme, féminisme et anti-racisme, relativisme axiologique et néo-puritanisme, et ces contradictions ne sont sans doute pas promises à la vie éternelle" (Yannick Jaffré, p. 11). Même la philosophie de l'anus de Preciado et d'autres ne résistera pas à l'épreuve du temps, fondée sur les rêves d'un visionnaire qui seront déconstruits et annulés par une métaphysique capable de respecter le réel, tout le réel, le réel de la différence.

11:10 Publié dans Actualité, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wokisme, déconstruction, philosophie, sociologie, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 07 juin 2023

Maïeutique sur l'infantilisme critique des tranchées métapolitiques

Maïeutique sur l'infantilisme critique des tranchées métapolitiques

Jorge Sánchez Fuenzalida

Source: https://euro-sinergias.blogspot.com/2023/06/mayeutica-en-torno-al-infantilismo.html

L'infantilisme est une attitude à l'égard des relations humaines qui se caractérise par un esprit dépourvu de perspective de confrontation, c'est-à-dire par une attitude de fermeture et d'annulation à l'égard de ceux qui ne sont pas d'accord avec le dit infantilisme. C'est-à-dire, celui qui n'est pas d'accord avec moi, qui refuse d'admettre que j'ai tout à fait raison ! La vérité d'une philosophie, la sainteté doctrinale inoffensive et fallacieuse de celui qui a dit : Dogme !

Dans la facticité décroissante des tranchées métapolitiques, une chose est claire : le séparatisme critique, infini, puéril, c'est ce que l'on sent, c'est ce que l'on ressent. On peut le goûter, on peut le toucher. Pourquoi est-ce que je soutiens que le séparatisme est en train de se produire ? Oui, en effet : il y a l'idée d'une discussion entre sourds, où personne ne s'écoute, mais où personne ne peut se voir non plus. Il s'agit d'un séparatisme virtuel, sans présence ni langage factuel. Et pourquoi est-elle critique ? Parce qu'elle répond aux logiques dogmatiques de la perfection puriste, où personne ne détient la vérité sinon le critique dans l'infini de sa perfection grandiloquente. Infantile ? Y aurait-il une sorte de symptôme de l'infantilisme de gauche, comme le dit Lénine ? Il y a donc beaucoup de tranchées qui se romantisent avec des idées nominalement de gauche, mais c'est une question de psychologie propre aux gens qui, philosophiquement et discursivement, sont incapables d'aller au cœur du sujet chez les penseurs qu'ils louent. Il s'agit peut-être d'un préjugé du berceau, lié à une haine émotionnelle de l'affirmation vis-à-vis du libéralisme. C'est exactement la même chose de l'autre côté, là-bas, dans la droite puérile, mais ici il s'agit d'aller au fond des choses, de ne pas se laisser emporter par des impressions accommodées par des partis pris et des goûts exclusifs pour tel ou tel philosophe ou théoricien. Il s'agit de se libérer de la critique fondée sur la défense ou le rejet d'une idéologie, il s'agit de converser pour dissiper le désir de connaître la bonne vérité, a priori, issue d'une lecture typique des réseaux du monde virtuel.

Qui doit avoir raison dans la discussion philosophique qui se déroule entre les tranchées ? Est-ce peut-être le plus versé des exposants ? Peut-être le plus profond des penseurs critiques ? Ou celui qui converse à travers celui qui a raison et le plus profond des penseurs ? Qui peut pointer et fixer sa critique sur la poutre dans l'œil de l'autre ? Qui est le gourou, celui qui a l'intellect le plus vigoureux et le plus vivant ? Qui est juste ? Toutes ces questions - et bien d'autres encore - émergent d'un regard serein et calme, sincère et conversationnel, par rapport aux oscillations ferventes et sinistres des nombreuses tranchées qui, dans leur déni dogmatique, ne conversent pas, mais réduisent au silence le pouvoir de celui qui converse sagement et prudemment en maïeutique. Qui sont-ils ? Critiques littéraires ? Maçons de la pègre ? Juges de la vertu ? Qui êtes-vous tous ? Ne me tenez pas rigueur du titre d'exemption : je suis moi aussi circonscrit par cet infantilisme. Moi aussi, j'ai massacré de façon critique les organisations ou les individus qui tentent, à grand-peine, de s'immiscer dans un combat politique qui n'est pas celui des enfants, mais celui des adultes. Grandeur de celui qui a décidé de s'arrêter, de réfléchir et de parler, alors arrêtons de pointer du doigt ! Prudence de celui qui, devant la crudité des choses, cesse de se précipiter pour porter un jugement public ! Prudence de celui qui, dans l'émotion, mais aussi dans la raison, massacre sa propre idolâtrie.

Cet infantilisme, typique de la réalité telle qu'elle est, là, dans les tranchées métapolitiques, est une attitude de confrontation, engoncée dans la prétention de la supériorité morale, voire des mémoires hautaines, mais en même temps, dépourvue d'intellect. C'est un infantilisme qui nous sépare les uns des autres dans la défense dogmatique et religieuse de ceux qui se savent partisans de la défense d'une tradition théorique. Mais cette attitude n'est-elle pas légitime ? Elle l'est certainement. Mais la situation doit être différente dans l'ouverture maïeutique qui cherche à ordonner toutes les idées exprimées par les tranchées, en vertu d'un projet commun qui est plus grand que toutes les particularités. En effet, cette évidence - celle de s'arrêter pour parler - qui reflète au moins le début vertueux de la maturation de l'infantilisme, cherche à bannir de nos rangs le désir impulsif de cet enfant qui, dans la défense maternelle, ne veut pas partager ses jouets ni écouter des raisons ou des justifications ; il faut donc amener cet enfant égocentrique à se confronter à ses propres maux, à ses mauvaises habitudes et à sa mauvaise éducation. Il faut que cet enfant appréhende la dureté du monde ! Il doit comprendre qu'il existe dans un monde dynamique, complexe, imparfait, ouvert, terrible et merveilleux.

La puérilité est l'activité immanente du conseiller de bureau, celui qui n'a pas de présence, qui ne chante pas, qui ne pense pas, qui est enfermé dans son propre verbiage virtuel. C'est habiter le non-monde, c'est vivre dans les vacillations frénétiques du jugement absolu : j'ai raison, personne d'autre n'a le vrai jugement !

L'infantilisme est sans doute un regard critique qui nie la réflexion et condamne la conversation au silence, au conformisme de ceux qui se savaient sages et qui ont fermé les portes du monde réel et de la réalité. L'infantilisme est, à sa juste mesure, une période psychologique, parfois nécessaire, où l'on se retrouve à cheminer dans les possibilités réelles de mûrir, de passer de l'enfant à l'adulte : de quitter ce que l'on était enfant, en temps voulu, pour devenir un adulte responsable du monde qu'il engendre, du monde avec lequel il doit impérativement converser.

En effet, les tranchées métapolitiques ont pour mission de se retrouver dans la conversation maïeutique, dans la conversation qui déverrouille et met à nu leurs propres limites légitimes : nous devons donc nous retrouver dans la conversation qui fait mûrir ce qui, par nature, doit être la cause de la lutte dans la guerre commune des mentalités. La conversation maïeutique découvre nos vérités et les oppose à l'infantilisme dont nous pouvons faire preuve : la conversation nous montre la réalité et l'absurde monotonie de ceux qui vivent dans l'enfance ; l'infantilisme métapolitique est l'excuse de ceux qui ne veulent pas entendre, de ceux qui n'ont rien à dire en dehors de leurs propres abstractions idéalistes.

Cependant, et malgré tout, les tranchées imprégnées de la guerre de l'organisation politique ont deux options existentielles : se fermer dans l'expérience infantile de communautés virtuelles qui ne produisent rien, ou s'ouvrir dans un retour à des relations humaines radicales ; celles qui combinent dans la franchise de ceux qui sont ici pour écouter et dire, ceux qui sont ici aussi pour être entendus, pour faire partie de la conversation qui, dans le mouvement annonciateur de ceux qui voient leur voisin, se déplace volontairement dans l'idée profonde d'aller de l'avant ensemble, en bloc. Allons-nous continuer à nous séparer, dans l'immobilité apparemment fervente et mouvante du monde virtuel ? Il n'y a pas de mouvement, moins développé, dans la stérilité de ceux qui refusent de converser, de connaître et de comprendre leur propre monde.

Tout cela, d'ailleurs, chers lecteurs, nous invite à réfléchir sur la réalité de nos relations, qu'elles soient virtuelles ou radicalement face à face, dans lesquelles nous devons nous demander : que faisons-nous ? Je vous remercie de votre attention.

Pour commander ce livre: https://editorialeas.com/producto/guerra-ideologica/

17:36 Publié dans Philosophie, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, réflexions personnelles, infantilisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

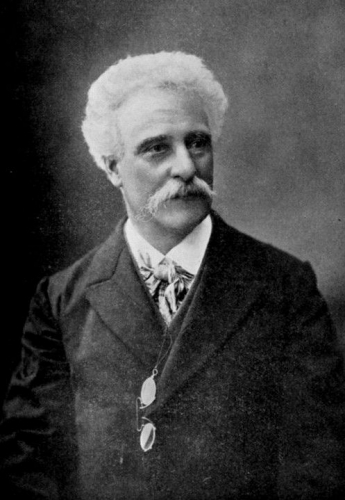

Un rebelle européen aux racines russes

Un rebelle européen aux racines russes

Yana Panina

L'anarchisme classique à travers les yeux du radical russe Mikhaïl Bakounine

L'histoire du véritable anarchisme avec un arrière-plan russe est étroitement liée à la personnalité de Mikhaïl Bakounine, dont la contribution au destin du monde entier s'est avérée colossale. Véritablement russe, éduqué à la philosophie européenne, son objectif principal était de créer un monde où tous les hommes seraient égaux et libres, et où la vie ne serait pas mesurée par l'épaisseur de la bourse ou la hauteur du piédestal social. Les idées utopiques de Bakounine allaient à l'encontre des pensées de Marx, pour qui le radical n'était soudain plus que "ce gros Russe". Qui était-il donc et sa philosophie est-elle encore vivante aujourd'hui ?

Conditions préalables à la formation de l'anarchisme de Bakounine

Mikhaïl Bakounine a "hérité" des idées de liberté et d'égalité de son éducation au sein d'une famille nombreuse et très conviviale. Une petite communauté de 11 enfants, égaux en termes de conditions et de relations, formait une sorte de commune, où chacun grandissait spirituellement et développait sa propre "personnalité" : "... je veux dire une liberté digne de ce nom, une liberté offrant une pleine possibilité de développer toutes les capacités, intellectuelles et morales, cachées en chaque homme...", décrira plus tard Bakounine.

Mikhaïl Alexandrovitch n'était pas le seul représentant de la "nouvelle pensée révolutionnaire". Sa cousine, Catherine, n'était pas en reste. Selon ses souvenirs, dans sa jeunesse, la jeune fille était plutôt une "jeune fille innocente", mais à l'âge adulte, elle est devenue résolue et forte, une véritable manifestation de l'homme libre, comme Bakounine lui-même l'entendait. À force de persévérance, Catherine réussit à se faire engager comme sœur de miséricorde dans la ville assiégée de Sébastopol pendant la guerre de Crimée. "Je devais résister par tous les moyens et avec toute mon habileté au mal que divers fonctionnaires, fournisseurs, etc. infligeaient à nos malades dans les hôpitaux ; et je considérais que c'était mon devoir sacré de lutter et de résister", a déclaré plus tard Catherine pour décrire son véritable objectif. Son esprit rebelle de résistance à la bureaucratie, sa fermeté et sa persévérance ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Nikolaï Pirogov : "Chaque jour et chaque nuit, on pouvait la trouver dans la salle d'opération, assistant aux opérations, alors que des bombes et des missiles traînaient autour d'elle. Elle faisait preuve d'une présence d'esprit difficilement compatible avec la nature d'une femme". Qu'est-ce que cela signifie ? Que Bakounine lui-même, mais aussi tous les membres de sa famille, n'étaient pas seulement de fortes personnalités, mais aussi des personnes qui n'avaient pas peur de s'affirmer, des personnes qui aimaient la liberté et la vérité. L'éducation et l'environnement ont beaucoup influencé le futur anarchiste et révolutionnaire.

Mikhaïl Alexandrovitch n'était pas le seul représentant de la "nouvelle pensée révolutionnaire". Sa cousine, Catherine, n'était pas en reste. Selon ses souvenirs, dans sa jeunesse, la jeune fille était plutôt une "jeune fille innocente", mais à l'âge adulte, elle est devenue résolue et forte, une véritable manifestation de l'homme libre, comme Bakounine lui-même l'entendait. À force de persévérance, Catherine réussit à se faire engager comme sœur de miséricorde dans la ville assiégée de Sébastopol pendant la guerre de Crimée. "Je devais résister par tous les moyens et avec toute mon habileté au mal que divers fonctionnaires, fournisseurs, etc. infligeaient à nos malades dans les hôpitaux ; et je considérais que c'était mon devoir sacré de lutter et de résister", a déclaré plus tard Catherine pour décrire son véritable objectif. Son esprit rebelle de résistance à la bureaucratie, sa fermeté et sa persévérance ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Nikolaï Pirogov : "Chaque jour et chaque nuit, on pouvait la trouver dans la salle d'opération, assistant aux opérations, alors que des bombes et des missiles traînaient autour d'elle. Elle faisait preuve d'une présence d'esprit difficilement compatible avec la nature d'une femme". Qu'est-ce que cela signifie ? Que Bakounine lui-même, mais aussi tous les membres de sa famille, n'étaient pas seulement de fortes personnalités, mais aussi des personnes qui n'avaient pas peur de s'affirmer, des personnes qui aimaient la liberté et la vérité. L'éducation et l'environnement ont beaucoup influencé le futur anarchiste et révolutionnaire.

Les idées de Mikhaïl Bakounine ont également été fortement influencées par l'esprit révolutionnaire de la Russie dans laquelle il est né et a grandi. Le petit Misha a connu le soulèvement de décembre 1925 à l'âge de onze ans. La société a alors l'espoir d'un changement sérieux de l'État, une grande partie de l'aristocratie russe y voit le véritable salut du pays. Divers cercles se forment, auxquels adhèrent de nombreuses personnalités des arts et des sciences et des membres influents de la noblesse russe. En 1835, après avoir été renvoyé d'une école d'officiers et avoir effectué un service militaire insipide, Bakounine s'est retrouvé dans l'un de ces cercles. C'est le manque de liberté de pensée et d'action, ainsi que la discipline rigide et les règles strictes pendant le service militaire qui, selon certains chercheurs, l'ont amené à penser que l'anarchisme était l'avenir de la Russie et, plus tard, de toute l'Europe.

Installé à Moscou, le jeune penseur se fait de nombreuses connaissances : Stankevitch, Pouchkine, Tchaadaïev, Belinsky, Botkine, Katkov, Granovsky, Herzen, Ogarev, pour ne citer que quelques-uns des membres du cercle social de Bakounine. C'est sous l'influence de Stankevitch que Mikhail Aleksandrovitch approfondit l'étude de la philosophie allemande : il commence à s'intéresser aux idées de Kant et de Fichte. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le futur anarchiste est à cette époque convaincu que l'amour de Dieu donne à l'homme la liberté, l'épanouissement personnel et l'indépendance.

À la fin des années 1830, Bakounine est fasciné par les écrits de Hegel qui, selon lui, lui insuffle "une vie complètement nouvelle". Sur la base des doctrines du philosophe allemand, Michael publie un certain nombre de ses travaux sur l'esprit, la connaissance absolue, la réalité et la volonté de Dieu, etc. Inspiré par les enseignements de Hegel, Bakounine s'installe à Berlin en 1840 pour y recevoir une bonne éducation à l'allemande, mais il se désintéresse rapidement de la philosophie théorique et devient un véritable praticien de l'anarchisme, rejoignant les cercles des réformateurs européens, déplaçant "vers la gauche" ses opinions politiques.

Dès 1942, il publie un article intitulé "De la réaction en Allemagne", qui commence à refléter explicitement les idées de l'anarchisme auxquelles il restera fidèle pendant très longtemps: l'égalité sociale et les principes de liberté ne peuvent être atteints que par la destruction complète du modèle d'État politique existant. L'année suivante, Bakounine s'imprègne des idées communistes et publie un article dans lequel il affirme que "le communisme n'est pas une ombre sans vie. Il est né du peuple, et du peuple, une ombre ne peut jamais naître". Les idées plutôt radicales et critiques du "réformateur" ne sont pas du goût des autorités russes et Mikhaïl Bakounine devient littéralement un ennemi public dans son pays, si bien qu'un retour en Russie ne semble plus possible.

Au milieu des années 1840, l'anarchiste rencontre des théoriciens communistes, dont Marx. Ils deviendront bientôt des ennemis jurés pour toujours, mais nous y reviendrons plus tard.

Le rebelle en liberté : le rôle de Mikhaïl Bakounine dans les révolutions européennes de 1848-1849

Mikhaïl Aleksandrovitch a également joué un rôle majeur dans les soulèvements de libération en Pologne. C'est là qu'ont émergé ses idées de panslavisme - l'unification de tous les peuples slaves en une seule fédération. Selon Bakounine, pour construire un monde nouveau et libre, pour une pleine justice politique et sociale, il est nécessaire de couper les systèmes existants avec les racines, de tout détruire jusqu'au sol. Il pensait que grâce aux efforts conjoints des Slaves de l'Ouest et du Sud, il était possible de réaliser un changement en Russie: se libérer du "joug allemand" en renversant les dirigeants qui étaient les principaux ennemis du peuple slave.

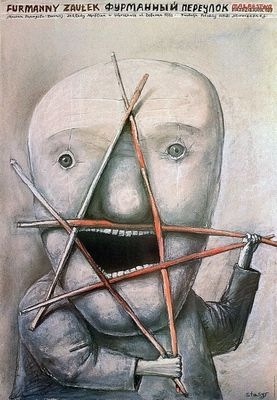

L'esprit de rébellion du maître russe des destinées de l'État a trouvé une application, non seulement dans les mots, mais aussi dans les actes. Bakounine attendait avec impatience la vague révolutionnaire en Europe, et il l'a finalement connue. En 1848, il participe activement à ce que l'on appelle le "printemps des nations", qui touche la France, l'Allemagne, la Pologne et d'autres pays. Le radicalisme de Mikhaïl Alexandrovitch a eu l'occasion de se manifester à Dresde. Le destin a voulu que ce noble russe, qui avait l'expérience du service militaire, se retrouve dans une ville saisie par un gouvernement provisoire. La légende veut qu'on lui ait demandé d'aider à organiser la défense et à stimuler l'esprit révolutionnaire des citoyens. Lorsque les troupes royales ont commencé à avancer, Bakounine a proposé des mesures de protection radicales: tout d'abord, accrocher de grandes œuvres d'art, dont la Madone Sixtine, sur les murs de la ville afin que les militaires, élevés dans l'amour et le respect de l'art et de l'histoire, n'osent pas tirer. Et s'ils avaient osé, ils auraient été traités de barbares et de vandales. Un peu plus tard, Mikhaïl Bakounine fait d'autres propositions: brûler les maisons des aristocrates locaux, faire sauter l'hôtel de ville et couper les arbres anciens qui gêneraient les troupes royales. Le gouvernement provisoire, cependant, décide de ne pas recourir aux idées du révolutionnaire russe et se rend sans combattre.

De quoi témoigne cette affaire, décrite plus tard dans les écrits de Herzen ? Tout d'abord, Bakounine pensait que le peuple russe était prêt pour la révolution, car il était pauvre et possédait déjà "les habitudes et les instincts d'une société démocratique", mais que les Européens devaient d'abord se débarrasser des "échos matériels du passé", dont les symboles sont les œuvres de Raphaël, le vieil hôtel de ville et les arbres centenaires. Et cela doit se faire rapidement, pas lentement.

Après cette tentative de renversement du gouvernement à Dresde, Bakounine est envoyé en exil, revient dans son pays et, après 8 ans d'emprisonnement, est envoyé en Sibérie, où il se marie puis s'enfuit en Europe via le Japon en 1861. L'année 1861 marque un nouveau chapitre dans ses activités philosophiques et pratiques. Au cours des 20 années suivantes, le bakounisme va littéralement envahir toutes les rues, même les plus reculées, des villes européennes, et Mikhaïl lui-même va devenir un symbole du mouvement socialiste.

Idées fondamentales de l'anarchisme, du fédéralisme et de l'État sans État

C'est au cours de cette période que se forge définitivement sa vision athée et matérialiste. Pour Bakounine, l'idéalisme conduit inévitablement "à l'organisation d'un despotisme grossier et à une exploitation mesquine et injuste sous la forme de l'Église et de l'État". Il semble que les opinions d'un homme sur de simples questions philosophiques changent parfois radicalement: jeune et encore immature, Bakounine restait fidèle à Dieu, voyant en lui la véritable liberté de l'homme. Mais au bout d'un certain temps, sous l'influence des idées communistes d'égalité et de fraternité, il a renoncé à la religion, montrant que la foi était l'une des manifestations d'une société déjà rassise, dépassée, opprimée, qui ne se tournait vers Dieu que pour supporter les conditions insupportables de la vie. En même temps, le philosophe pensait que la religion est une partie historique inhérente à toute nation et qu'elle doit être traitée avec soin pour ne pas lui nuire. "Avec l'aide de la religion, l'homme est un animal qui, sortant de l'animalité, fait le premier pas vers l'humanité", écrivait-il.

Il est également intéressant de noter qu'un farouche opposant aux lois et au contrôle de l'État n'a pas nié l'existence possible d'un gouvernement provincial (un parlement composé de deux chambres : des représentants de l'ensemble de la population et des communautés), d'une constitution et d'un tribunal. Les communautés réunies en fédérations devaient "coordonner leur propre organisation avec les principaux fondements de l'organisation provinciale et obtenir pour cela l'autorisation du parlement provincial". En même temps, "la loi communale conservait le droit de s'écarter sur des points mineurs de la loi provinciale, mais pas de ses fondements". Dans la construction de l'État, Bakounine a mis en avant le principe de la "pyramide inversée", où les principaux "pouvoirs décisifs sont concentrés localement". Dans le même temps, il ne nie pas l'existence possible d'une structure de pouvoir verticale et note que toutes les actions des communautés doivent servir les intérêts de l'État lui-même.

Les idées de Mikhaïl Alexandrovitch prévoyaient la création d'un gouvernement national qui rédigerait une constitution, tout comme les provinces, à condition que ces dernières puissent s'en écarter sur des points mineurs. Les pouvoirs du Parlement national auraient inclus le contrôle des activités de l'exécutif élu, la rédaction et l'adoption des lois, l'établissement de relations internationales avec d'autres pays, etc. Sur le même principe, une fédération internationale de pays a été envisagée.

Lutte pour l'Internationale : comment d'anciens amis et compagnons d'armes, Marx et Bakounine, sont devenus des ennemis jurés

L'histoire des relations difficiles entre Bakounine et Marx commence en 1864. Mikhaïl Alexandrovitch se rend en Italie pour diffuser les idées de l'Internationale, où il va à l'encontre de la philosophie du prolétariat et tente de créer sa propre "Société révolutionnaire internationale" secrète, où tous seraient frères. Elle repose sur l'idée de détruire tous les États européens, à l'exception de la Suisse, afin d'éliminer le modèle de pouvoir centralisé. Le plan consistait à créer des communautés qui s'uniraient en fédérations à différents niveaux. Parallèlement, l'anarchiste considérait nécessaire le pouvoir du peuple sous la forme d'une communauté autonome de tous les citoyens adultes, en élisant des représentants des différents fonctionnaires, mais avec la condition obligatoire de leur remplacement permanent, ce qui, selon Bakounine, ne donnerait pas un statut privilégié et garantirait les libertés démocratiques. Tous les aristocrates sont exclus, tous les partisans d'un quelconque privilège,...". Car le mot démocratie ne signifie rien d'autre que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est-à-dire la masse entière des citoyens - et à l'heure actuelle, nous devons ajouter les citoyens qui composent la nation", écrit Mikhaïl Aleksandrovitch.

En 1868, Bakounine prépare un projet de "Fraternité internationale", dans lequel il formule les principes de base de l'anarchisme, qui impliquent "la destruction complète de tout État, de toute église, de toute institution religieuse, politique, bureaucratique, judiciaire, financière, policière, économique, universitaire et fiscale".

En 1868, Bakounine prépare un projet de "Fraternité internationale", dans lequel il formule les principes de base de l'anarchisme, qui impliquent "la destruction complète de tout État, de toute église, de toute institution religieuse, politique, bureaucratique, judiciaire, financière, policière, économique, universitaire et fiscale".

La transition vers le nouveau système devait être le résultat d'une révolution. Ses principaux moteurs, selon Bakounine, sont la paysannerie et la classe ouvrière, qui vouent une haine instinctive aux couches privilégiées de la société. Et leurs principaux outils sont la rébellion et la lutte pour la liberté. Élevé dans la pauvreté et l'esclavage, le peuple russe a une aversion pour l'État, car son principal désir est la terre libre, le travail commun et l'absence de bureaucratie et de propriété foncière. En même temps, seule une jeune intelligentsia révolutionnaire peut rassembler la paysannerie et la classe ouvrière et canaliser leur puissance dans une cause commune.

Il en résultera une société sans aucune autorité, où les gens se soumettront à l'autorité de l'opinion publique, et où les paysans et les ouvriers deviendront les seules classes existant en harmonie - "les uns sont propriétaires du capital et des instruments de production, les autres - de la terre, qu'ils cultivent de leurs mains ; les uns et les autres s'organisent, motivés par leurs besoins et leurs intérêts mutuels, également et en même temps absolument libres, nécessaires et naturels, se contrebalançant réciproquement".

La polémique de Bakounine avec Marx consistait principalement en des perspectives différentes. Tout d'abord, Mikhaïl Bakounine a déclaré que la dictature du prolétariat aboutirait au même résultat que celui auquel les révolutionnaires s'opposaient. En d'autres termes, le gouvernement et le régime politique changeraient, mais leur essence resterait la même, sauf que le pouvoir serait désormais concentré entre les mains du prolétariat. L'État est le vrai mal : "Là où commence l'État, finit la liberté individuelle, et vice versa... S'il y a État, il y a nécessairement domination, donc esclavage ; un État sans esclavage, ouvert ou déguisé, est impensable - c'est pourquoi nous sommes ennemis de l'État.

L'affrontement entre Bakounine et Marx culmine dans la tentative du premier de tirer à lui la couverture d'influence de l'Internationale. En fin de compte, la bataille d'idées s'est transformée en une guerre personnelle entre deux personnalités puissantes de l'époque. Marx estimait que les activités des bakounistes sapaient les idées de la dictature du prolétariat et, en 1972, les partisans de Mikhaïl Alexandrovitch ont été expulsés de l'Internationale.

Les adeptes contemporains du bakounisme

De nos jours, les idées du grand rebelle appartiennent au passé, bien que les adeptes de l'anarchisme russe existent toujours. Aujourd'hui, cependant, il ne s'agit pas seulement d'une alliance contre l'État, mais aussi d'une lutte idéologique contre certains problèmes mondiaux de l'humanité, tels que l'écologie et la protection de l'environnement. Dans le même temps, on observe une certaine crise parmi les anarchistes : il y a de moins en moins d'adeptes en raison du manque d'unité et d'intégrité du mouvement.

En Russie, l'Union anarchiste russe a joué un rôle important à cet égard, car elle a fondé ses idées sur l'anarchisme national et ethnique. En d'autres termes, il s'agit d'une association de personnes de la même nationalité vivant sur le même territoire. Cela inclut le panslavisme de Bakounine et l'idée d'anti-ethnicité de Kropotkine. Oui, les gens croient encore à l'accomplissement de la révolution, et les protestations et les révoltes en sont le principal outil. Mais au début du XXIe siècle, le mouvement des adeptes de Bakounine, de Kropotkine et d'autres philosophes et figures révolutionnaires s'est transformé en une sorte de sous-culture et, dans l'esprit de la plupart des Russes, il est désormais associé à l'impuissance et à l'anarchie. Comme au 19ème siècle, les adeptes de l'anarchisme se positionnent comme un mouvement en dehors de toute force politique, mais en même temps, ils ne sont pas encore devenus une force motrice sérieuse capable d'influencer l'esprit des jeunes et de la société dans son ensemble.

Les idées de Mikhaïl Bakounine sont-elles pertinentes aujourd'hui ? Probablement pas. Dans le contexte actuel de lutte politique permanente, il est nécessaire de disposer d'une autorité centralisée claire, capable de maintenir l'unité du peuple. Même si l'on peut dire que des tentatives de liberté totale ont eu lieu dans les années 1990, il s'agissait d'un défi sérieux à la pérennité de l'État.

Malheureusement, les idées utopiques sur l'existence de fédérations composées de communautés de personnes sont impossibles. On peut être d'accord ou non, mais nous vivons une période de "guerre froide", où chaque pays se bat pour ses propres ressources et intérêts plus que pour des vies humaines. Pour survivre, il faut non seulement s'unir, mais aussi éviter que l'État ne soit détruit par l'absorption de ses petites "communautés", comme lors du schisme féodal. L'appartenance à une nation ne fera qu'engendrer davantage de disputes et de conflits. Certes, la liberté fait partie intégrante de la société démocratique à laquelle chacun aspire aujourd'hui. Mais en même temps, l'émergence d'une plus grande liberté dans certains domaines s'accompagne aussi de l'émergence de plus grands interdits dans d'autres. L'existence de l'anarchisme dans le contexte moderne est donc fortement remise en question. Et qu'elle reste ouverte...

12:46 Publié dans Histoire, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, mikhail bakounine, bakounine, 19ème siècle, anarchisme, révolution, russie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 25 mai 2023

Une civilisation en crise

Une civilisation en crise

par Pierluigi Fagan

Source: https://www.sinistrainrete.info/teoria/25532-pierluigi-fagan-una-civilta-in-crisi.html

Je reproduis le texte d'une intervention en deux posts différents publiés sur ma page fb où je poursuis maintenant mon journal de recherche qui a animé les premières années de ce blog récemment négligé.

En réponse au titre de l'article, clarifions d'abord le point de vue de notre discours. Notre point de vue est historique, nous regardons l'objet civilisation, la civilisation occidentale en particulier, du point de vue du cours historique. Le sujet est vaste et complexe et souffrira d'être réduit à quelques billets.

Cette civilisation, née avec les Grecs il y a deux mille sept cents ans, a été pendant plus de quatre-vingts pour cent de son temps un système local et interne. Pour le reste, à partir du XVIe siècle et jusqu'aux débuts de la période que nous appelons moderne, le système a connu un big bang inflationniste qui s'est étendu à toute la planète, non pas en absorbant l'espace, les peuples et la nature en son sein, mais en les soumettant et en les exploitant. Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas ici de porter des jugements moraux, mais seulement de procéder à une analyse fonctionnelle. Au cours de ces cinq siècles, la civilisation occidentale s'est suralimentée en étant capable de nourrir son petit intérieur d'une domination relative sur un extérieur beaucoup plus vaste, c'est-à-dire qu'elle a pu compter sur de vastes et riches conditions de possibilité.

Au cours de ces cinq siècles, ce que l'on appelle la civilisation occidentale moderne a profondément changé. En termes de composition, elle a connu une migration interne de son point central depuis la Méditerranée grecque puis romaine, d'abord vers la côte nord-ouest de l'Europe, puis elle a traversé la Manche pour s'installer en Angleterre (puis en Grande-Bretagne, puis au Royaume-Uni), puis elle a traversé l'Atlantique pour s'installer en Amérique du Nord. On pourrait aussi dire que, venant d'une région par nature hyper-connectée géographiquement (Europe, Asie, Moyen-Orient, Afrique du Nord), elle s'est progressivement isolée d'abord continentalement, puis insulairement, pour finir par s'installer sur une terre abritée par deux vastes océans.