mardi, 31 août 2021

La nécessité des apocalyptiques: le dernier essai de Geminello Alvi

La nécessité des apocalyptiques: le dernier essai de Geminello Alvi

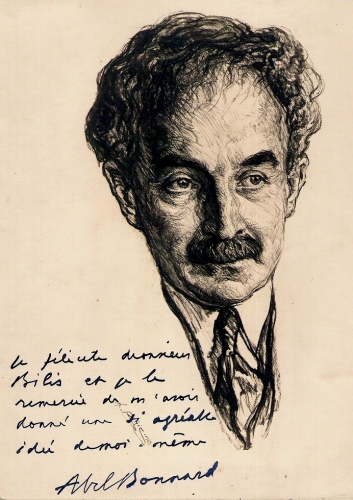

Giovanni Sessa

Ex: ereticamente.net/2021/08/la-necessite-degli-apocalittici-lultimo-saggio-di-geminello-alvi-giovanni-sessa.html

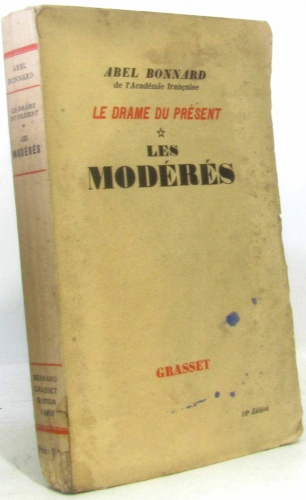

Le dernier projet éditorial de Geminello Alvi peut être défini comme le livre de sa vie. De l'avis de l'auteur, il en est ainsi pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est le résultat des réflexions de cet éminent universitaire sur le texte de l'Apocalypse depuis des décennies. Ensuite, parce que le volume, qui a la prétention justifiée d'être un commentaire du texte sacré, présente, à première vue, un trait labyrinthique et aporétique, en harmonie évidente avec l'Apocalypse elle-même. C'est ce qui rend l'exégèse d'Alvi véritablement "traditionnelle": elle est fidèle à la nature non transparente du texte, et non à ses aspects accessoires. Pour ceux qui sont habitués à des classifications simplistes, le livre est un exemple certainement réussi de non-fiction érudite et cultivée.

Alvi y parcourt les vicissitudes herméneutiques-philologiques que l'Apocalypse a subies au cours des millénaires de son histoire mais, en même temps, il est soutenu par un afflatus "poétique" irrépressible, au sens étymologique grec du terme, qui rend sa lecture, si elle est accompagnée du texte de l'Apocalypse, légère et libératrice. Nous faisons référence à La necessità degli apocalittici (La nécessité des apocalyptiques) publié dans le catalogue Marsilio (pp. 460, €30.00). Le sens du livre est clair dès l'incipit. L'Apocalypse est un texte qui ne peut être normalisé par une approche logico-philologique. Son contenu a un développement en spirale, labyrinthique. Il ne peut être simplement lu, mais nécessite une relecture continue pour révéler de nouvelles portes d'accès. Le sien est : "Une extermination de moins en moins dominable" (p. 11). L'interprète avisé sait que l'Apocalypse est: "encadrée entre le temps accéléré [...] et la fin des temps [...]. Le temps éteint se révèle être le seul vrai " (p. 12). Il parle non seulement au début du christianisme, mais dans tous les précipices du temps. Aujourd'hui plus qu'hier, parce que: "le film à happy end du progrès s'est transformé en cauchemar" (p. 12).

Dans le présent, le progrès a pris le visage de l'horreur. Dans chaque précipitation du temps, la force apocalyptique révèle un espace d'une verticalité impensable, induit la métanoïa chez l'individu qui en devient le porteur et, en un, la métamorphose du monde. Alvi conclut: "La seule révolution nécessaire est celle qu'impose l'Apocalypse, et dont le lecteur obtient une transmutation de lui-même et du monde qui est bien plus que comprendre, elle est agir" (p. 304-305). C'est pourquoi il ne s'attarde pas simplement sur l'analyse du texte, mais présente le monde idéal de quarante-deux "contaminés" par l'Apocalypse qui, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, ont reproposé la gnose chrétienne.

Tout d'abord, l'auteur prévient le lecteur que toute analyse du texte est compromise par les polarités antithétiques qui y apparaissent. Il rappelle donc les apports herméneutiques fournis par Robert Henry Charles et par le théologien Bousset, concernant l'identification probable de l'auteur de l'Apocalypse, retracée par les deux savants non pas à Jean l'Apôtre, mais à Jean le Presbytre. L'analyse d'Alvi procède en stigmatisant négativement la perversion rhétorique de l'Apocalypse, réalisée par des philologues peu avisés, opérant même dans les Églises: "Depuis au moins soixante-dix ans, presque toute la théologie de Rome [...] a en effet jugé l'Apocalypse comme un livre irréfléchi et incompréhensible" (p. 23), au point de la réduire à une œuvre anti-romaine de l'apocalyptique juive tardive. Le point de non-retour, dans la lignée de ces interprétations qui mènent au sociologisme, se trouve dans la thèse du dominicain Boismard, pour qui: "Une équation du premier degré aurait suffi à résoudre les énigmes de l'Apocalypse" (p. 25). L'apocalyptisme ne peut être catalogué par l'esprit abstrait, intellectualiste et combinatoire.

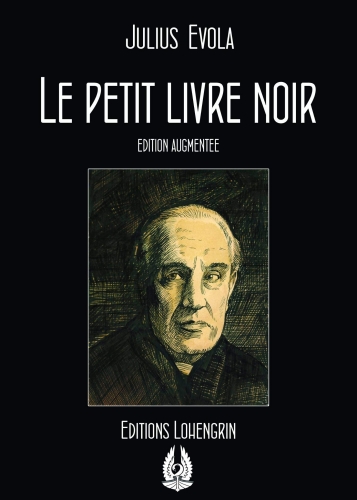

En outre, le critère d'ordre du texte se retrouve dans le retour des chiffres obsessionnels, renvoyant à une arithmétique qualitative et aux rythmes internes de l'écriture. Pour entrer dans les choses vivantes de l'Apocalypse, il faut se sentir "perdu dans ce temps et vouloir être apocalyptique, c'est-à-dire dans la torsion du texte pour être révélé, transmuté à un autre" (p. 29). L'Apocalypse subvertit le temps et l'espace, comme ont pu le faire deux des "apocalyptiques nécessaires", Guido de Giorgio, submergé par l'ouragan de dévotion qui lui a apporté l'expérience de l'inversion du temps, et Pavel Florenskij, à la recherche d'un espace analogique et non euclidien. Les premiers vivaient isolés dans un presbytère de montagne près de Mondovì. Le sodal d'Evola dans le "Groupe Ur" magique, il se rendit en train, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, pour rencontrer Padre Pio en personne à San Giovanni Rotondo: il fut tellement frappé par la rencontre qu'il jeûna pendant deux jours et écrivit, à l'improviste, pendant la célébration de la messe, ces mots: "nous transitoires, toi seul permanent, toi inconcevable infini, nous plate-forme de la mort" (p. 32).

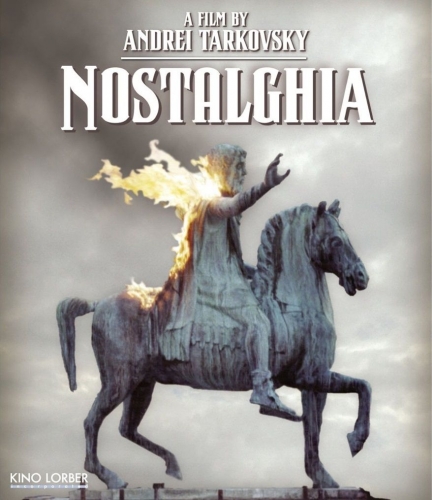

Ce n'est qu'en comprenant la dimension du miracle qu'il est possible d'accéder aux profondeurs apocalyptiques. Florensky était un moine, mathématicien et philosophe. Dans son œuvre, l'espace apocalyptique a trouvé sa pensabilité, suggère Alvi. C'est l'espace dont témoignent les icônes: "géométrie à courbure variable conquise par la prière, imperturbable" (p. 37). C'est l'espace dans lequel l'invisible fait irruption dans le visible, la "porte royale et dorée" ouverte sur l'au-delà. Le réalisateur Tarkovski a eu la même perception lorsqu'il a décrit l'Apocalypse comme étant "la plus grande création poétique qui ait jamais existé sur terre... C'est, en dernière analyse, un récit de notre destin" (p. 37).

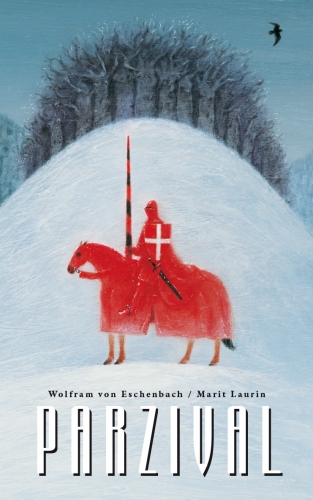

C'est pourquoi, à notre avis, le plexus le plus significatif et le plus révélateur du livre se trouve dans l'analyse du Parsifal de Wagner. Parsifal, le fou pur, fait l'expérience de la subversion de la perception habituelle, il fait l'expérience "du renversement du lien qui proportionne le temps à l'espace écoulé. Pour lui, le temps est désormais éteint, dilaté au-delà de toute distance" (p. 304). Il est nécessaire de ressentir ce que ressent Parsifal : "l'éternel qui s'accélère, la fin de toute mesure, sans précédent" (p. 304), afin d'expérimenter la "libération". De plus, notre auteur sait que de nombreux plexus de l'Apocalypse présentent une régression par rapport au mythe. Le programme exposé par Wagner, dans Religion et art, n'était-il pas une tentative de sauver, à une époque de sécularisation avancée, le Kern "chrétien par une œuvre d'art élevée au mystère" (p. 296)? En bref, le Graal de Parsifal est un rituel de l'ego qui, s'étant engagé sur la voie de la recherche, se trouve être apocalyptique. En conclusion: "Le mythe de Parsifal complète l'Apocalypse" (p. 297).

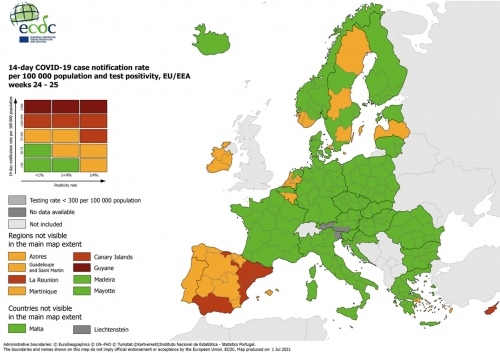

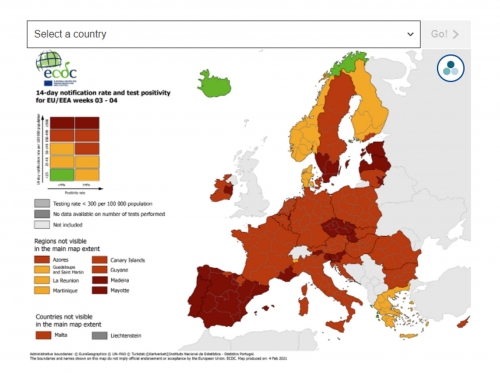

L'Apocalypse sape l'idée de réalité mais, en même temps, possède en elle-même, selon son prologue, un trait fondateur. Par conséquent, face au risque pandémique que nous vivons, occasion qui permet au Pouvoir homologuant de mettre en œuvre la dernière phase de son action dissolvante, il ne reste plus qu'à se tourner vers le salut apocalyptique. En effet: "Le souffle qui infecte est distrait, d'une âme séparée du ciel. Respirer, c'est prier, c'est monter à la colonne" (p. 423).

Giovanni Sessa

Giovanni Sessa est né à Milan en 1957. Il vit à Alatri (Fr) et est professeur de philosophie et d'histoire dans les écoles secondaires, ancien professeur adjoint de philosophie politique à la Faculté des sciences politiques de l'Université "Sapienza" de Rome et ancien professeur contractuel d'histoire des idées à l'Université de Cassino. Ses écrits ont été publiés dans des magazines, des journaux et des périodiques. Ses essais sont parus dans divers volumes et actes de conférences nationales et internationales. Il a publié les monographies Oltre la persuasione. Saggio su Carlo Michelstaedter, Settimo Sigillo, Rome 2008 et La meraviglia del nulla. Vita e filosofia di Andrea Emo, Bietti, Milan 2014, préface de R. Gasparotti, in Appendix Quaderno 122, inédit du philosophe vénitien. Il a également publié un recueil d'essais Itinerari nel pensiero di Tradizione. L'Origine o il sempre possibile, Solfanelli, Chieti 2015. Il est secrétaire de l'École romaine de philosophie politique, collaborateur de la Fondation Evola et porte-parole du Mouvement de pensée "Pour une nouvelle objectivité".

16:27 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : apocalypse, philosophie, religion, tradition, traditionalisme, geminello alvi |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Heidegger et "l'oubli du Soi" : une pensée vigoureuse contre la civilisation technicisée qui est d'actualité tous les jours

Heidegger et "l'oubli du Soi": une pensée vigoureuse contre la civilisation technicisée qui est d'actualité tous les jours

Nicolas Mavrakis

Ex: http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/politica/35085-2021-08-27-09-00-05

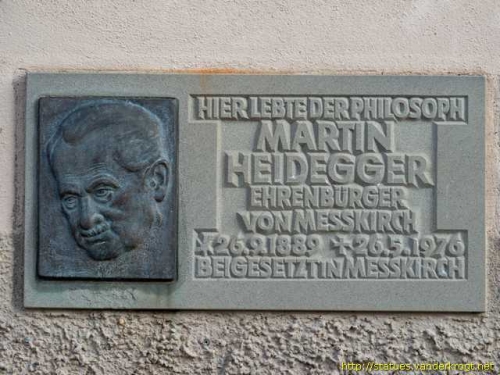

Le 26 mai 1976, "après un réveil agréable le matin", note le biographe Rüdiger Safranski, l'un des plus grands philosophes du siècle, Martin Heidegger, s'endort à nouveau et meurt à l'âge de 87 ans.

Deux jours plus tôt, il avait écrit ses derniers mots, une salutation à Bernhard Welte, un théologien né dans la même ville allemande que lui, Messkirch, non loin de la Forêt Noire, où il évoque l'une des questions pour lesquelles la pensée heideggérienne, à travers le temps et la distance, est toujours présente: "Il faut réfléchir à la manière dont une patrie peut encore exister à l'époque de la civilisation uniformément technicisée du monde".

Cette préoccupation de l'impact de la technologie sur l'existence a accompagné Heidegger tout au long de sa vie. En 1910, à peine âgé de 21 ans, il reprochait déjà à la modernité son "atmosphère étouffante, le fait qu'elle soit une époque de culture extérieure, de vie rapide, de fureur innovatrice radicalement révolutionnaire, de stimuli de l'instant, et, surtout, le fait qu'elle représente une agression sauvage sur le contenu le plus profond de l'âme de la vie et de l'art", rappelle Safranski. Et cette condamnation du vertige provoqué par la technique (la technologie, dirions-nous maintenant) ne ressemble-t-elle pas à ce que n'importe quel critique contemporain reproche aujourd'hui à Internet de faire à nos vies ?

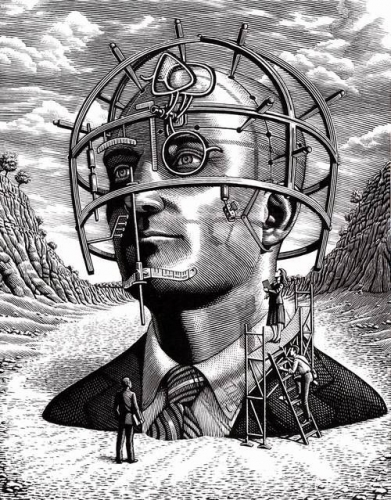

Si nous pensons aux philosophes actuels de la technologie tels que le Sud-Coréen et Allemand Byung-Chul Han, l'Italien Franco "Bifo" Berardi ou le Français Éric Sadin, les grandes lignes de leurs mises en garde contre une civilisation numérisée convergent vers la même chose: à l'ombre des idées de Heidegger, tous répètent à leur manière, avec des formules telles que "société de la performance et de la transparence", "tempête d'info-stimulation" ou "siliconisation du monde", que l'humanité est toujours vidée de son essence par l'avancée de la technologie (sous forme de réseaux sociaux, d'algorithmes et d'écrans), raison pour laquelle nous ne sommes guère plus que des maillons inertes dans un mécanisme de pure exploitation mercantile.

C'est cet "oubli de l'être", selon les mots de Heidegger, qui, au XXIe siècle, fixe encore les coordonnées du conflit entre l'homme et la machine. Pour le comprendre le plus simplement possible, rien de mieux que les mots de l'essayiste argentin Eduardo Grüner dans La obsesión del origen (Ubu Ediciones) : ce que révèle la question de Heidegger sur la technologie, c'est "une logique dont le but est la substitution de la Vérité de l'Être par un Savoir mécaniste qui fait du monde une image efficace, mais dépourvue de fondement et de valeur profonde".

La frénésie d'une technologie débridée

Si Heidegger marque encore de son sceau la pensée portant sur la racine des grandes préoccupations provoquées par les dispositifs technologiques qui entourent notre existence, c'est parce que les ordinateurs, la télévision et les téléphones portables occupent de plus en plus une grande partie de notre temps "et la technologie présente ce fait comme un triomphe de l'esprit", explique l'essayiste argentin Oscar del Barco dans El estupor de la filosofía (Biblioteca Internacional Martin Heidegger). En fait, l'ingérence de la technologie jusque dans l'intimité de la vie est présentée comme ce qui "sauve", écrit del Barco, dans le sens où, comme l'indique la logique exhibitionniste des réseaux sociaux, "la transparence totale est exhibée comme un bonheur".

Le point essentiel est que ce processus conduit à un monde de plus en plus annulé, rigidement rationnel "et simultanément dépourvu de raison", souligne del Barco. Or, ce que le saut technologique numérique actuel nous montre quotidiennement, Heidegger l'a perçu avant (et mieux) sous l'idée d'une nature qui devient objet de calcul, de sorte que l'homme commence aussi à se regarder comme s'il était une chose parmi les choses. En termes heideggériens, l'Être, c'est-à-dire l'essence humaine qui devrait être "non cachée" pour que la vérité puisse advenir, est "voilé" par la technologie.

Quelques ouvrages de l'auteur allemand

Mais la différence entre ce que ces idées signifiaient pour Heidegger et ce qu'elles signifient aujourd'hui pour ses acolytes est marquée par le contexte historique unique du grand penseur allemand. Au début des années 1930, alors qu'au sommet de sa carrière Heidegger est déjà recteur de l'université de Fribourg, la technification de l'existence est contestée par deux grandes puissances idéologiquement antagonistes mais identiquement modernisatrices: le communisme et le capitalisme. Et face à "cette même frénésie sinistre de la technique débridée et de l'organisation sans racines de l'homme standardisé", comme l'écrit Heidegger, c'est alors que le national-socialisme d'Adolf Hitler séduit le philosophe avec ses promesses de récupération des valeurs du sol et de la tradition, comme option de dépassement.

Penser avant et après le nazisme

Parmi les perspectives qui se sont conjuguées au fil des décennies pour comprendre les racines philosophiques du lien entre Heidegger et le nazisme, l'une des plus intéressantes est celle qui trouve le point clé dans le caractère de "révolution conservatrice" du Troisième Reich. En tant que signe d'aversion pour le moderne, la décision de Heidegger en faveur du nazisme (auquel il est affilié et qu'il accompagne en public en tant qu'universitaire jusqu'en 1934, date à laquelle il démissionne de son poste de recteur de Fribourg) pourrait donc être pensée comme une position humaniste et, en même temps, antidémocratique, "repliée sur les valeurs de tradition et de racines représentées par le Führer", comme l'expliquent les Français Luc Ferry et Alain Renaut dans Heidegger et les Modernes.

Selon cette explication, ce que Heidegger aurait valorisé dans le projet de pouvoir nazi, c'est un retour idéal à un "univers pré-moderne", capable d'établir au nom de l'identité et de la tradition germaniques une limite infranchissable à la technification écrasante de l'essence humaine (dont les effets incluent l'échec de la démocratie, puisqu'elle ne fait que reproduire la volonté du pouvoir technique sous l'illusion du vote). Bien que l'enthousiasme n'ait duré que jusqu'en 1934, l'intérêt de cette perspective est qu'elle soulève, à sa manière, un dilemme actuel: est-il possible de limiter le développement technologique? N'est-il pas encore possible, au XXIe siècle, de se demander quelle part de l'internet est positive et quelle part est négative? Et si une telle limite était mesurable et fixée au nom d'une tradition ou d'une utopie, qui la fixerait et comment serait-elle appliquée?

Bien sûr, aucune explication de la relation entre Heidegger et le nazisme ne peut éviter la contradiction entre les modes de pensée abstraits et les rails d'acier qui ont conduit des millions de Juifs vers les camps d'extermination (ce que le philosophe a appris après 1945). Cependant, affirmer que Heidegger était un antisémite est incompatible avec sa vie privée ou publique. Dans ce cas, si sa liaison avec Hannah Arendt, la brillante philosophe juive qu'il a rencontrée à Marbourg alors qu'elle n'était qu'étudiante, est souvent évoquée comme la preuve que Heidegger n'a manifestement pas pratiqué de "nazisme biologique" (comme le prouve également le lien tutélaire avec Leo Strauss, Karl Löwith ou Emmanuel Levinas), son refus de se rendre pendant la guerre dans les pays occupés en tant que représentant officiel de la pensée allemande marque sa nette réserve de "nazi politique". En ce sens, le retrait officiel des professeurs juifs à Fribourg, par exemple, était une politique raciale de la bureaucratie nazie à laquelle Heidegger (malgré ses remarques antisémites parfois caricaturales dans les Cahiers noirs) n'a jamais apporté un mot de soutien public.

Sérénité face aux choses et ouverture au mystère

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et du Troisième Reich, un long débat académique s'ouvrira (et pendant quelques années, Heidegger sera interdit d'enseignement universitaire) pour savoir si l'auteur de l'Être et le temps doit être "radié" en tant que philosophe, ou si, au mieux, il doit lui-même faire le mea culpa qui lui permettra d'être officiellement réhabilité en tant que penseur. Contre toute attente, cependant, Heidegger a maintenu un solide silence sur sa période de sympathie pour le nazisme qui, au fil des ans, a été comblé par l'admiration ouverte de son œuvre par de nouveaux diffuseurs reconnaissants, surtout français, tels que Jean-Paul Sartre, Jacques Lacan, Michel Foucault et Jacques Derrida, entre autres.

À peu près au même moment, la pensée de Heidegger prendra un tournant (ou un "retour en arrière approfondi", comme le note Grüner) vers une version plus étroitement liée à l'événement poétique de l'Être et de son histoire, mouvement avec lequel il reprendra la question de la technique telle qu'elle circule encore chez les philosophes du présent. Ce processus s'est déroulé pendant les années où, banni des milieux universitaires, Heidegger a poursuivi ses séminaires et ses conférences auprès d'un public très différent: la bourgeoisie de Brême et de Munich, villes dans lesquelles il a travaillé avec l'aide d'anciens étudiants, même si les hommes d'affaires, les commerçants et les femmes au foyer qui assistaient à ses leçons dans les clubs et les salons n'avaient pas la formation philosophique nécessaire pour le comprendre pleinement. En 1953, malgré cela, Heidegger prononce à Munich l'une de ses plus importantes conférences, La question de la technique.

Mais c'est en 1955, dans sa ville natale de Messkirch, que Heidegger parle de "sérénité", un concept avec lequel il propose sa propre réponse à l'avancée des machines de la technification, qui marque, encore aujourd'hui, le paradoxe dans lequel se glissent ceux qui dénoncent avec effroi une société numérisée, contre laquelle une attitude de déni ou de fuite n'est pas non plus viable. Cette "sérénité", explique Heidegger, exige une "attitude de oui et de non simultané au monde technique avec un vieux mot: le détachement des choses", de sorte que nous devons laisser les objets techniques "à l'intérieur de notre monde quotidien et en même temps à l'extérieur". Bien sûr, la "sérénité" se réfère à une disponibilité pour un nouveau destin (qui en se produisant clarifie "l'essence de l'Être") plutôt qu'à une pratique concrète et calculée sur les dispositifs qui nous entourent. En attendant, nous devons assumer "la sérénité face aux choses et l'ouverture au mystère".

Un héritage philosophique incandescent pour et contre

Un héritage philosophique incandescent pour et contre

Martin Heidegger n'a pas seulement des adhérents rigoureux parmi les auteurs les plus populaires de la philosophie d'aujourd'hui (dans le nouveau livre de Byung-Chul Han, The Palliative Society, son concept de "terre" est même évoqué comme ce qui se cache contre "une curieuse pénétration calculatrice"), mais même un marxiste aussi étranger à ses idées que Slavoj Žižek le mentionne (également dans son nouveau livre, Like a thief in broad daylight) à la fois pour souligner l'importance d'une pensée prête à avancer contre elle-même et pour rappeler ce que signifie "la fin de la nature" aux mains de la biogénétique. La même piste traverse des auteurs argentins comme Eduardo Grüner et Oscar del Barco, capables d'éclairer les derniers débats autour de Heidegger, mais elle est également palpable dans d'autres lignes d'analyse qui, à partir des prémisses de leur philosophie de la technologie, proposent leurs propres idées pour penser le présent. C'est le cas de La imprevisibilidad de la técnica (UNR editora), de Margarita Martínez et Ingrid Sarchman.

À la lumière des disciples égarés de Heidegger comme le Français Gilbert Simondon ou l'Allemand Peter Sloterdijk, les auteurs tracent un rapport aux machines du XXIe siècle qui échappe à l'"hystérie anti-technologique" qui refuse d'assumer, précisément sous le poids des préceptes heideggériens, que la nature humaine est "le résultat de la technique ambiante".

À partir de là, leurs discussions portent sur des questions aussi diverses que la signification du terme "déconstruction" (inventé par Derrida avant de réapparaître dans les conflits de genre par une réappropriation des concepts de langage technique de Heidegger) ou des processus urbains tels que la "gentrification", qui nous permet de comprendre comment fonctionne ce "spectre de la mélancolie", renouvelant sur une touche vintage la fascination pour les disques vinyles ou les cassettes, objets dont l'extinction est teintée des mêmes tons sépia avec lesquels Instagram expose notre dernier selfie. Et c'est donc à nouveau sur le territoire numérique que nos images virtuelles sont (et sont) mises en tension entre "dévoilement et dissimulation".

En outre, la présence de Heidegger se poursuit parmi ceux qui s'engagent à penser au sein des universités, ainsi que parmi ceux qui, au contraire, pensent au-delà de la salle de classe.

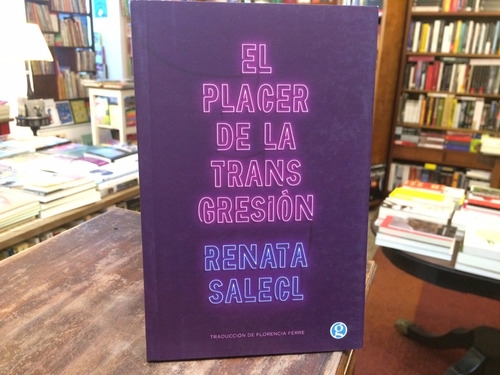

C'est pour cette raison que, même si les chercheurs qui analysent les moindres détails de son œuvre continuent à publier et à discuter de nouveaux livres année après année, dans le même temps, son nom réapparaît aussi bien dans l'œuvre d'un nouvel auteur comme le Chinois Yuk Hui, qui dans Fragmenting the Future (Black Box) tente de "dépasser le discours de Heidegger sur la technologie", et dans les articles de la Slovène Renata Salecl, dont la critique de "l'obsession de l'efficacité" dans El placer de la transgresión (Ediciones Godot) est redevable des mêmes intuitions formulées il y a plus de cent ans par l'un des plus grands et des plus polémiques philosophes du XXe siècle.

14:08 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : martin heidegger, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 28 août 2021

Etat et Nation : la pertinence de Hegel selon Domenico Fisichella

Etat et Nation: la pertinence de Hegel selon Domenico Fisichella

Sur le nouvel essai de l'universitaire conservateur paru chez Pagine editrice

par Giovanni Sessa

SOURCE : https://www.barbadillo.it/100421-stato-e-nazione-lattualita-di-hegel-secondo-domenico-fisichella/

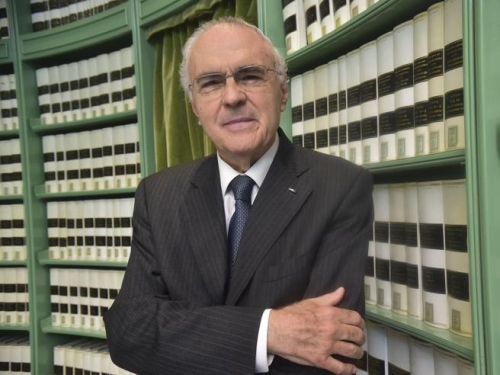

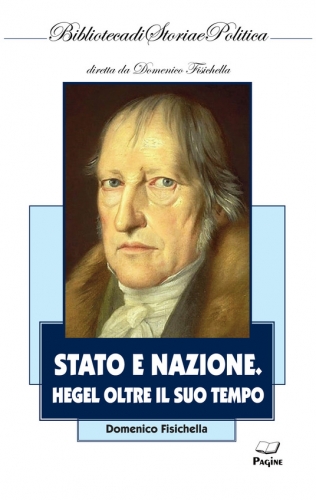

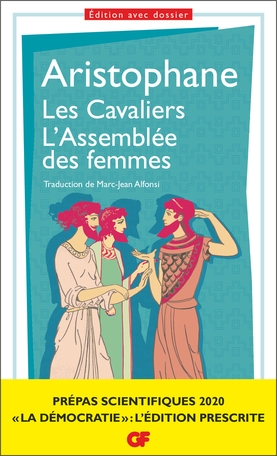

Hegel est, sans aucun doute, l'un des penseurs les plus controversés de l'histoire. Son influence, bien que la distance de la philosophie contemporaine par rapport à l'idéalisme soit évidente, se fait sentir dans de nombreux domaines de la connaissance, de la logique à l'art. La discipline dans laquelle le magistère de l'Allemand est le plus évident aujourd'hui est probablement la philosophie politique. C'est ce que rappelle, avec des accents et des arguments convaincants, un récent ouvrage de Domenico Fisichella, éminent chercheur et professeur de sciences politiques, Stato e Nazione. Hegel e il suo tempo, publié par Pagine editrice (pour les commandes : 06/45468600, pp. 197, €18.00). Le texte vise à valoriser la doctrine hégélienne, le moment de l'État, dont le traitement est diriment par rapport à l'état actuel des choses.

Dans la théorie et la pratique politiques de ces derniers temps, une tendance clairement identifiable a émergé, visant à remplacer l'institution étatique par "l'administration des choses et (par) la gestion des processus de production", en un mot par les procédures de gouvernance. Fisichella ne se contente pas de constater l'inanité d'une telle position, il se réfère également à Hegel, afin que le lecteur sache que l'État n'est en aucun cas voué à "l'extinction". Cet objectif est poursuivi par l'auteur à travers une exégèse astucieuse de la pensée politique du "panlogiste". Il a retracé quatre phases de développement dans l'histoire universelle: orientale, grecque, romaine et chrétienne-germanique, chacune caractérisée à sa manière.

Le point culminant de l'enquête de Hegel se trouve dans le cœur vital de la doctrine de l'État, l'éthique. L'éthicité "doit être comprise comme l'engagement unitaire qui combine la volonté et la rationalité, et qui s'exprime par l'addition en esprit des personnes, des peuples et des institutions" (p. 33). Dans ce sens, la famille est configurée comme la cellule de la tradition, puisque, d'une part, elle exprime l'éthicité dans la sublimation de la sexualité mise en œuvre dans la relation conjugale et, d'autre part, elle détermine le lien entre le présent, le passé et le futur, dans une fonction anti-individualiste et anti-atomiste.

Les classes, les guildes et les corporations réalisent l'éthique au sein de la société civile. Ils sont chargés d'élever l'intérêt particulier au rang de bien commun. Attention, cela ne peut être pleinement réalisé que dans l'Etat qui, pour Hegel, manifeste le Tout. L'histoire est le résultat agonistique des conflits entre différentes entités étatiques, et c'est la "ruse de la raison" qui fait que l'esprit du monde s'incarne, de temps à autre, dans un ethnos donné et dans des "individus cosmico-historiques". Pour l'auteur, le philosophe allemand, en fonction de la dimension polémologique qui sous-tend sa vision des choses, ne considérerait pas possible, à l'ère chrétienne-germanique, la réalisation de la "fin de l'histoire". De plus, pour Hegel, l'État est un a priori, vivant in interiore homine : si le peuple venait à faire fi de l'institution étatique, il serait relégué à la condition de simple "masse". En ce sens, les constitutions ne sont rien d'autre que la transcription juridique de l'ethos d'une gens donnée, et ne peuvent donc pas être définies par un bureau, comme le prétendaient les Lumières. Le cœur vital de l'État est le souverain qui incarne et défend l'équilibre entre les individus, les familles et la société civile. La monarchie vers laquelle Hegel se tourne est tempérée, constitutionnelle, fondée non pas tant sur la division des pouvoirs que sur leur "répartition", comme dans les accords de l'authentique "esprit des lois" de Montesquieu.

Fisichella note que la doctrine de Hegel ne conduit pas à la statolâtrie et au nationalisme, car elle postule un équilibre entre les pouvoirs et les différentes composantes sociales. Hegel avait pour objectif la création d'un État unitaire pour la nation allemande, en ce sens, l'esprit qui anime ses pages sur le sujet est machiavélique, regardant avec admiration le secrétaire florentin.

Une autre de ses références est Montesquieu, déjà cité, qui considérait que l'"exportation de la liberté" appartenait à la culture des Allemands. Ce n'est pas un hasard si l'ère chrétienne-germanique est, selon le théoricien du Geist, l'ère du déploiement de la liberté. Il y a donc chez Hegel une valorisation importante du principe de nationalité, qui ne dégénère jamais en exaltation nationaliste. De plus, la statolâtrie est exclue de son horizon de pensée, car, comme nous l'avons dit, entre les individus et l'État il y a de nombreuses étapes intermédiaires, qui permettent au philosophe de ne pas identifier "la partie avec le tout" (p.120). Même la guerre, dans l'exégèse hégélienne, n'est pas détachée du moment juridique. Elle ne peut pas devenir totale, elle ne peut pas perdre son caractère "conservateur" et devenir destructrice, comme le croyaient au contraire les révolutionnaires.

En ce qui concerne l'"état d'exception", Hegel garantit la nécessité de ne pas séparer les aspects politiques et juridiques. Sa position sur cette question diffère de celle développée au 20ème siècle par Carl Schmitt. L'éminent juriste interprétait la souveraineté de l'État comme un "monopole exclusif de la décision" (p. 130), et non en termes de monopole de la sanction, de la norme. Le souverain schmittien est, à deux moments différents, avant et pendant l'état d'exception, à l'intérieur et à l'extérieur du système juridique. Dans cette perspective, l'ordre normatif est fondé sur la décision. Hegel, dont la pensée est fondée sur le concret, considère au contraire que dans la modernité, le souverain, en tant que chef de la monarchie constitutionnelle, héréditaire et légitime, même face à un état d'exception, ne doit pas suspendre l'ordre existant, puisque la fonction royale lui est coéminente. En effet, la permanence de la fonction royale est suivie du maintien des "garanties qui lui sont liées pour les individus et les groupes sociaux" (p. 135). Hegel, en substance, est en phase avec la critique de la Révolution française par l'intermédiaire, entre autres, de Burke et de Maistre, et parvient à proposer une synthèse positive de la liberté et de l'autorité de l'État.

Sa leçon, suggère Fisichella, est d'un grand intérêt : actuellement, le particularisme politique, la démagogie et les pouvoirs oligarchico-financiers affaiblissent le rôle de l'institution étatique. En conclusion, la leçon politique hégélienne peut être résumée en ces termes: "Non au contractualisme [...], non à la souveraineté populaire, non à la liberté qui déborde sur le libertarisme, oui à l'égalité comme reconnaissance de la personne mais non à l'égalitarisme, [...] oui à l'individualité [...] mais non à l'individualisme, [...] oui enfin à l'organicité comme système" (p. 163).

Giovanni Sessa

14:16 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philosophie, hegel, état, nation, philosophie politique, domenico fisichella, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 27 août 2021

Sur les mensonges et la post-vérité

Sur les mensonges et la post-vérité

Par Alberto Buela*

Ex: https://nomos.com.ar/2020/04/24/sobre-la-mentira-y-la-posverdad/

On constate que relativement peu de penseurs ont traité spécifiquement du sujet du mensonge. L'explication réside dans le fait que les philosophes ont ouvertement traité de son contraire: la vérité. Néanmoins, nous trouvons quelques auteurs significatifs qui ont étudié le mensonge: Saint Augustin dans deux petits livres: De mendacio (395 après J.-C.) et Contra mendacium (420 après J.-C.); Friedrich Nietzsche dans Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral (Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne), de 1873; et Alexandre Koyré dans Réflexions sur le mensonge. En outre, entre Saint Augustin et Nietzsche, il y a quatorze siècles pendant lesquels le sujet est traité par les grandes Summae theologicae, qui donnent aussi un certain traitement, collatéral au sujet de la vérité.

On constate que relativement peu de penseurs ont traité spécifiquement du sujet du mensonge. L'explication réside dans le fait que les philosophes ont ouvertement traité de son contraire: la vérité. Néanmoins, nous trouvons quelques auteurs significatifs qui ont étudié le mensonge: Saint Augustin dans deux petits livres: De mendacio (395 après J.-C.) et Contra mendacium (420 après J.-C.); Friedrich Nietzsche dans Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral (Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne), de 1873; et Alexandre Koyré dans Réflexions sur le mensonge. En outre, entre Saint Augustin et Nietzsche, il y a quatorze siècles pendant lesquels le sujet est traité par les grandes Summae theologicae, qui donnent aussi un certain traitement, collatéral au sujet de la vérité.

La première approche philosophique de tout sujet est étymologique. "Mentir" vient du latin mendacium, qui dérive du verbe mentior/ri (= "mentir"), lui-même issu de l'indo-européen "men" (= "esprit"). Le concept de mensonge est donc lié, tout d'abord, à celui d'esprit, comme nous pouvons le constater dans cette première approche philologique. A partir de là, nous pouvons tenter une première définition en disant que le mensonge consiste à dire quelque chose de contraire à ce que l'on pense ou à manigancer une tromperie par le truchement de son esprit. Et c'est là que se pose le premier problème, à savoir que la catégorie de la tromperie a une plus grande extension que celle du mensonge, puisqu'elle implique la dissimulation, la posture, le mensonge, l'insincérité, la prétention, la dissimulation, l'hypocrisie, le pharisaïsme, la simulation, la cajolerie, la fraude, la tromperie, la fausseté, la duplicité. L'intention délibérée d'affirmer ou de nier quelque chose de contraire à ce que l'on pense vraiment implique quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel. C'est une invention de l'esprit qui, par conséquent, n'a pas d'existence réelle. Les anciens philosophes scolastiques diraient que c'est un "être de raison", ce qui est dans notre esprit et qui s'oppose à l'existant, comme un cercle carré ou le néant absolu. Le mensonge est pensé par l'esprit comme "être", mais il n'a en lui-même aucune entité réelle, mais son être est seulement dans le fait d'être pensé. C'est-à-dire qu'il n'a d'être objectif que dans l'entendement (= quod habet esse objectivum tantum in intellectus).

De l'homme qui ment, à son tour, nous trouvons deux formes fondamentales de mensonge : a) lorsqu'un mensonge est expressément énoncé avec l'intention de tromper, et b) lorsqu'une information est dissimulée. Dans la dissimulation, ou "tuer en se taisant", pour parler en créole, l'information est retenue et la vérité n'est pas dite par omission. Dans le cas du mensonge express, une étape supplémentaire est franchie, car les fausses informations sont présentées comme si elles étaient vraies.

Il existe deux positions très claires sur le mensonge en général: ceux qui le condamnent sous toutes ses formes, purement et simplement (Saint Augustin, Kant, les philosophes analytiques d'aujourd'hui), et ceux qui sont tolérants à l'égard de certaines des formes mentionnées (Platon, Machiavel, Nietzsche).

Platon est le premier à traiter de la justification d'un certain type de mensonge, bien qu'il le condamnait auparavant. Ce qui est le plus intéressant à noter, c'est qu'il condamne le mensonge non seulement parce qu'il est haï par les dieux et les hommes, mais "parce qu'il produit l'ignorance dans l'âme de celui qui est trompé". En d'autres termes, le mensonge doit être combattu non pas tant pour le mal qu'il fait à soi-même que pour le mal qu'il fait aux autres. Immédiatement après, il se demande quand et pour qui le mensonge peut être utile et non détestable. Et il répond, aussi bien pour tromper ses ennemis que pour aider ses amis, quand par un mensonge on peut les empêcher de faire le mal. Ce dernier est le mensonge que l'on donne par tolérance, afin d'éviter un mal plus grand. En un mot, chez Platon, le mensonge lui-même est carrément condamné ou rejeté, mais il est évalué positivement ou négativement selon l'effet qu'il produit.

De plus, le mensonge, comme le mal, peut être réalisé de plusieurs façons, alors que la vérité, comme le bien, ne peut être réalisée que d'une seule façon. Verbigracia, par exemple, un rôti créole peut être très bien cuit, cru, étuvé, grillé, mais il n'est bien cuit que lorsqu'il est "juste à point". Et c'est pourquoi les types et les classifications de mensonges sont presque infinis. Saint Augustin leur donnait déjà une gradation selon qu'ils sont plus ou moins graves.

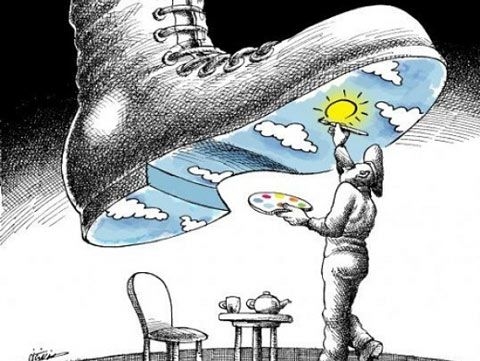

Considération actuelle

Aujourd'hui, le mensonge est partout et dans toutes les activités, mais s'il y en a une qui se distingue, c'est bien l'activité politique et financière à grande échelle. Le journalisme, qui devrait être le lieu de la vérité comme l'enseignent toutes les écoles de la profession, est devenu le canal naturel du mensonge, et les journalistes sont devenus des "analphabètes loquaces" en ne reflétant que ce qui apparaît et en n'examinant pas de manière critique les raisons de cette apparition. L'Internet n'inverse pas la tendance, puisqu'il dispose de multiples agences de diffamation politique et morale, comme Indymedia [et aujourd'hui Twitter]. L'homme (homme ou femme) du peuple a été réduit à un sujet de manipulation médiatique. Quant à ceux qui lisent un peu, ceux qui sont moyennement éduqués, ils ne peuvent échapper à l'emprise du politiquement correct qui, d'une part, leur offre une vision et une version uniformes de la réalité et, d'autre part, les effraie avec le sophisme de la reductio ad hitlerum s'ils pensent différemment. Et même le Pape n'est pas épargné par la pression internationale de ce mensonge. Nous en avons la preuve tous les jours. Après en avoir fini avec cette propédeutique, passons au sujet qui nous occupe: la post-vérité.

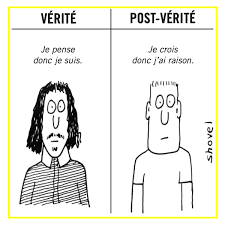

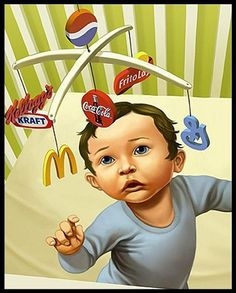

La post-vérité est une nouveauté philosophique inaugurée par les Anglais il y a quelques années avec Jayson Harbin en 2015, où l'on soutient que ce qui est intéressant n'est pas la réalité, mais ce qui est dit de la réalité. Cette position a donné lieu à différents "récits" sur la réalité, en laissant de côté ce qu'elle nous dit d'elle-même. Il s'agit essentiellement des récits politiques et culturels qui prétendent aller au-delà des anciennes idéologies, mais qui finissent par être une fraude. Les partisans de cette nouvelle théorie ont abandonné l'idée de la vérité comme adaequatio intellectus et rei et l'ont remplacée par adaequatio rei ad intellectum. C'est-à-dire que l'adéquation entre l'intellect et la réalité a été remplacée par l'adéquation de la réalité à ce que l'intellect dit d'elle, comme l'ont postulé les idéalistes et les illuministes du 18ème siècle. Ainsi, si nous allons mal dans ces démocraties post-modernes où personne ne s'occupe de nous et où nous sommes tués comme des chiens dans la rue, les partisans de la post-vérité nous disent: l'insécurité n'est qu'une sensation.

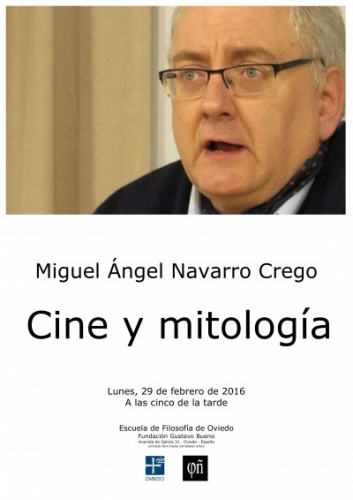

En outre, la post-vérité ne parle jamais d'elle-même. Un bon professeur espagnol, Miguel Navarro Crego, fatigué de donner des explications sur le sujet, déclare: "la post-vérité est le déguisement le plus récent et le plus carnavalesque de ce que l'on a toujours connu sous le nom de tromperie, fraude et mensonge".

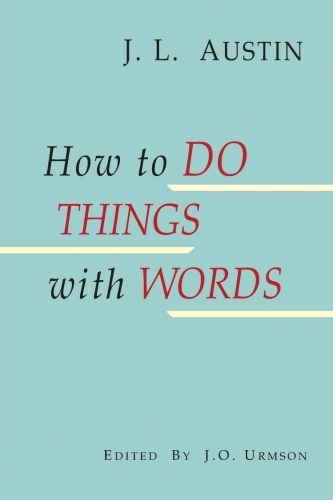

À mon avis, l'idée de post-vérité remonte également à une autre occurrence anglaise: les énoncés performatifs d'Austin dans son livre How to do things with words (1962). Pour lui, le langage ne se contente pas de décrire des faits, mais peut réaliser certains faits en les exprimant. Lorsque nous disons "je promets", puisque nous ne savons pas si cela sera vrai ou faux, nous faisons une promesse. Ou lorsque le prêtre dit "Je te baptise", cela produit le fait du baptême. Cette fonction du langage que les Anglais appellent performative, nos professeurs de base qui imitent toujours, mais qui comme un miroir opaque imitent mal, l'ont traduit par "performative" au lieu de "realizative" en bon espagnol, ce qui rend cette théorie plus compréhensible.

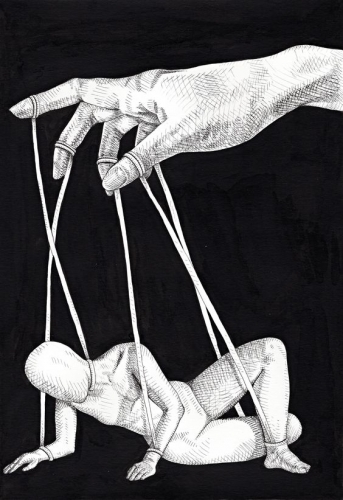

La conséquence politico-logique la plus importante de ces dernières années liée à l'idée de post-vérité est celle soutenue par un Argentin d'origine portugaise, Ernesto Laclau, qui dans son livre La razón populista (2005), compte tenu du fait que le marxisme a perdu le soutien du peuple, affirme que le peuple, les majorités populaires, doivent être remplacées par différents peuples ou collectifs ou différentes minorités, qui sont les véritables destinataires des gouvernements démocratiques. Ces derniers phénomènes sont une création intellectuelle (en Argentine, les Indiens réapparaissent, au Chili, une "république" mapuche, des genres différents au-delà du masculin et du féminin, etc.) Ces nouvelles oppositions dialectiques, gays contre hétérosexuels; Indiens contre Blancs; avorteurs contre pro-vie, etc., viennent remplacer [ou "s'articuler avec"] la dialectique marxiste épuisée entre bourgeois et prolétaires. Bien sûr, cela ne porte pas atteinte aux conditions actuelles de production, mais les consolide plutôt. L'impérialisme international de l'argent sautille sur une seule jambe. À cet égard, José Javier Esparza, peut-être la tête la plus pénétrante de l'Espagne d'aujourd'hui, observe: "Donner politiquement une identité unique à cette diversité d'antagonismes. Pour ainsi dire, le discours politique n'est plus la conséquence d'une réalité sociale objective qu'il tente, avec plus ou moins de succès, de décrire; au contraire, le discours est désormais le créateur de la réalité. En l'occurrence, le discours politique crée, constitue, invente un peuple".

La diffusion de cette théorie de la post-vérité a été largement favorisée par l'anthropologie culturelle américaine, lorsque la théorie du melting-pot n'a pas réussi à intégrer les Noirs dans un projet unitaire de la nation américaine et a créé le multiculturalisme. Cette théorie a mis les peuples hispano-américains en déroute et, si nous avons fait quelque chose de bien dans ce monde, c'est de produire une extraordinaire symbiose entre Indiens et Espagnols, ce qui a donné naissance au créole américain qui, comme le disait Bolívar, n'est ni tellement espagnol ni tellement indien.

On voit ainsi comment la théorie de la post-vérité finit par justifier dans le domaine politique l'exploitation de l'homme par l'homme, dans le domaine culturel le refus de l'intégration, et dans le domaine philosophique elle finit par soutenir que rien n'est vrai ou faux.

Le moment du triomphe de la post-vérité est celui où le préjugé ou l'idée préconçue s'installe dans la conscience du sujet post-moderne. Ce qui l'oblige à écouter et à lire, à voir et à écrire, à ne recevoir que ce qui coïncide avec lui et à rejeter "l'autre et l'autre". Cela se voit lorsque l'on sélectionne uniquement ce qui nous convient et que l'on n'accepte pas la réalité, c'est-à-dire les nouvelles qui ne nous satisfont pas, en changeant de chaîne. La post-vérité divertit l'homme dans de fausses disputes, le chargeant de fake news, et lui faisant croire que, tel un petit dieu, il peut créer par son logos, sa parole.

Mais en réalité, seul Dieu peut créer: "au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu" (en arche en ho logos kai ho logos en pros ton Theon). La fonction de l'homme est d'accompagner la création. Le monde est un cosmos, quelque chose de beau, c'est pourquoi il résonne encore en nous dans le terme "cosmétique" - l'art de l'embellissement. Et si nous l'accompagnons, voire la transformons, sans que cela se voie beaucoup, nous nous embellissons (Stefan George). Et si nous nous embellissons par notre action, nous nous rendons, sans nous en rendre compte, plus beaux. Et ainsi, nous arriverions à nouveau à l'idéal grec de la kalokagatia, l'union du beau et du bon comme perfection.

Quel est alors le mécanisme au niveau de l'action humaine pour se libérer de la formidable oppression du mensonge contemporain? La persévérance dans l'unité de ce qui est dit et de ce qui est fait. Dans l'affirmation toujours de ce qui est, de la vérité. Et dans le choix et la réalisation de ce qui perfectionne, de ce qui est bon. Nous savons que la vie quotidienne peint du gris sur du gris, et qu'il n'y a pas toujours et pas en toutes circonstances des disjonctions de ce genre, mais nous savons aussi que, pour exister véritablement, nous devons retrouver quelque chose d'aussi oublié que les aspects transcendantaux de l'être: unum, verum, bonum, avec tout ce que cela implique. Je m'arrête ici, car comme vous pouvez le constater, nous avons atteint le cœur de la métaphysique et il n'est pas approprié d'en parler ici et maintenant.

*Alberto Buela (1946-), diplômé en philosophie de l'Université de Buenos Aires, a complété sa formation par un doctorat en 1984 à Paris IV-Sorbonne, sous la direction de Pierre Aubenque. Pratiquant la phénoménologie existentielle, il a travaillé sur quatre thèmes spécifiques : le sens de l'Amérique, la métapolitique, la théorie de la dissidence et l'éthique de la vertu. Il a écrit plus de trente livres, quelque deux cents articles universitaires et autant de conférences.

10:13 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, philosophie, alberto buela, vérité, post-vérité, mensonge |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 25 août 2021

L'Occident et l'histoire universelle : pour une critique de l'universalisme abstrait

L'Occident et l'histoire universelle : pour une critique de l'universalisme abstrait

par Vincenzo Costa

Source : Vincenzo Costa & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-occidente-e-la-storia-universale-per-una-critica-dell-universalismo-astratto

"Le libéralisme n'est pas un terrain de rencontre possible pour toutes les cultures, il est l'expression politique d'un certain ensemble de cultures et semble être complètement incompatible avec d'autres ensembles". C'est ce qu'écrivait Charles Taylor, offrant une leçon déjà oubliée, et sur laquelle il convient de réfléchir pour comprendre ce qui se passe actuellement.

1. Valeurs et pouvoir : hypocrisie et complicité

La conquête et l'extermination des indigènes américains après la découverte de l'Amérique ont été justifiées par les Espagnols sur la base de valeurs, de vraies valeurs, comme un acte d'humanité, pour éliminer ces cultures inhumaines, ces coutumes aberrantes. Une tâche de civilisation.

L'extermination des Amérindiens en Amérique du Nord a été justifiée par les mêmes motifs: sauvages, égorgeurs, incapables de respecter les femmes et les enfants.

L'impérialisme et le colonialisme ont toujours été justifiés sur la base de valeurs, d'une mission prétendument civilisatrice, pour apporter aide et réconfort aux faibles et aux opprimés.

Puis vint une critique démystificatrice du colonialisme, qui montrait que derrière les valeurs se cachaient des intérêts féroces, qu'il y avait une lutte entre puissances impérialistes, une lutte géopolitique. Aucune trace de cette prise de conscience ne subsiste aujourd'hui dans la culture progressiste: tout a été effacé d'un coup de balai.

L'anéantissement est toujours le même: les valeurs universelles, qui bien sûr sont si peu universelles qu'elles varient : les valeurs universelles et absolues qui ont justifié l'extermination des Indiens ne sont pas celles qui ont justifié le colonialisme et celles qui justifient la propagande de guerre aujourd'hui envers l'Afghanistan et, en réalité, envers la Chine et envers 5 autres milliards de personnes qui ne sont pas tout à fait disposées à considérer les valeurs de l'Occident comme universelles.

Après tout, les valeurs ne sont jamais évoquées que lorsque cela convient : contre l'Afghanistan, contre la Chine, contre la Russie. En Arabie saoudite, cependant, on assiste à une nouvelle renaissance. Les valeurs montrent la dent d'or, elles sont guidées par les dollars. Ils deviennent non négociables en fonction du marché et des intérêts. Les valeurs sont un fonds de commerce à enrôler dans la grande entreprise libérale-progressiste, qui promet des récompenses à tous ses propagateurs.

2. Contre les talibans ou contre le peuple afghan ?

Dans cette nouvelle campagne de propagande de guerre, prélude à une campagne globale qui finira par impliquer la Chine et la Russie et nous conduira à nous casser les dents, une chose est mise en avant: il faut être du côté du peuple afghan. Et j'aime ça, j'aime beaucoup ça, ça fait partie de ma culture, qui n'est pas universelle et je ne prétends pas qu'elle le soit, mais c'est ma culture: être du côté du peuple.

Mais ce que veut le peuple afghan est précisément ce qui n'est pas clair, et de nombreux analystes, les plus sérieux (pas Botteri ou Saviano) indiquent que les talibans bénéficient du soutien d'une énorme partie du peuple afghan. Je ne sais pas, je ne sais pas comment les choses sont réellement, mais au moins certaines questions devraient être posées :

a) La majorité du peuple afghan se sent-elle opprimée par les talibans ou par les Occidentaux ?

b) Perçoivent-ils les talibans ou l'Occident comme une force d'occupation ?

c) Considèrent-ils la démocratie occidentale comme une force permettant d'organiser le consensus ou ont-ils d'autres moyens d'organiser le consensus ?

d) Perçoivent-ils les valeurs occidentales comme émancipatrices ou comme oppressives et étrangères ?

e) Les femmes afghanes, ou la majorité d'entre elles, celles qui vivent en dehors des grandes villes, désirent-elles des droits occidentaux ? Leur a-t-on demandé ce qu'elles désirent, ce qu'elles considèrent comme une vie digne et souhaitable pour elles ?

f) N'est-il pas vrai qu'en donnant la parole à certaines femmes, nous la retirons à beaucoup, beaucoup trop d'autres femmes ? Il est certain que de très nombreuses femmes ressentent les actions des talibans comme une oppression et une mutilation de leurs droits. Mais le conflit ne devient-il pas alors entre ces femmes et d'autres femmes ? Et pourquoi ces derniers n'ont-ils pas voix au chapitre dans nos journaux ?

g) S'agit-il d'imposer à ces femmes des valeurs occidentales, s'il y en a ? Pour les "rééduquer" ? Botteri est-il le modèle universel de la femme ?

Mais surtout : un régime peut-il tenir debout s'il a l'hostilité de la grande majorité de la population ?

3. L'Occident est-il la Raison qui se déploie dans le monde ?

Il fut un temps où l'Occident s'interprétait comme un point avancé, un leader, un modèle pour toute l'humanité. Il s'est interprété comme l'incarnation de la Raison universelle. Une revendication exorbitante: il avait choisi un lieu particulier pour se manifester : l'Occident. La Raison absolue, avec un rugissement assourdissant, choisissait un coin particulier de la terre pour s'y installer. D'où sa fonction légitime de guide, sa responsabilité de "racheter" les autres peuples de leurs erreurs, de leurs superstitions. Les peuples non occidentaux sont devenus de temps en temps des homoncules, des sauvages, des dégénérés, en tout cas placés à un niveau intermédiaire entre l'animal et l'homme, qui était évidemment l'homme rationnel de l'Occident.

Ce modèle (massivement présent chez Hegel, dans le positivisme, dans la théorie des valeurs, dans le néo-kantianisme) a été démoli au cours du 20ème siècle d'un point de vue théorique. Leví-Strauss, parmi beaucoup d'autres, a montré qu'il n'y a pas LE récit, mais des récits, qu'il n'y a pas une direction unitaire, un telos auquel toutes les cultures doivent adhérer, mais un ensemble de récits, chacun avec son propre dynamisme, son propre schéma évolutif. Les autres cultures ne sont pas des cultures en retard, ce n'est pas le "Moyen Âge" (comme on l'a encore dit, avec un peu d'ignorance massive), ce n'est pas un arrêt du développement : c'est un processus de développement différent, avec son propre dynamisme, que nous devons comprendre si nous voulons dialoguer avec elles.

Et pour ce faire, nous devons abandonner l'idée que toutes les autres cultures n'ont qu'à adopter nos valeurs, abandonner les leurs et devenir occidentales.

Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la reproposition, naïve et sans cohérence théorique, de l'ancien modèle téléologique: nous avons les vraies valeurs universelles, et nous les offrons généreusement aux autres (et certains disent même avec des bombardements), qui doivent les accepter avec gratitude. Ces valeurs sont les valeurs libérales, tout le monde doit devenir libéral, et celui qui n'aime pas les valeurs libérales est arriéré, loin du but ultime.

C'est le retour d'un arsenal théorique que beaucoup d'entre nous croyaient définitivement archivé, et d'autres pensées apparaissaient déjà, la nécessité de regarder, comme l'a dit Patocka, l'après-Europe. Mais non, il faut compter avec cette gigantesque régression culturelle qu'est la culture libérale-progressiste, avec la re-proposition de sa mythologie, son incompréhension de l'histoire. La nouvelle mythologie est celle des valeurs universelles : chaque culture a ses mythes, ses autels, et notre époque a cette mythologie, ses autels et ses prêtres.

Mais c'est une mythologie qui ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe. Il s'agit d'une simple couverture idéologique qui masque le dynamisme de la réalité et produit des actions folles et inutiles, destinées à ne produire que du sang et des morts inutiles.

4. Il existe un noyau philosophique, qui revient aujourd'hui avec force sur le devant de la scène : les valeurs occidentales sont des valeurs universelles. Cette affirmation est-elle légitime ? D'où tire-t-elle sa légitimité ?

En fait, les valeurs universelles de l'Occident ne sont pas seulement relativement mais extrêmement récentes. Jusqu'à il y a quelques années, ils n'étaient même pas des valeurs en Occident. Les valeurs universelles sont donc celles qui, MAINTENANT, au cours de ces mêmes années, se sont imposées comme des valeurs pour nous. Qui, je tiens à le préciser, sont aussi mes valeurs, des valeurs que je défends, dans lesquelles je me reconnais. Mais il faudrait que je sois abandonné par tous les dieux pour penser qu'ils sont universels. Ils ne sont pas universels pour une raison simple : ils ne sont pas universels pour quelque cinq milliards de personnes.

5. Faut-il viser une européanisation du monde ?

La seule façon de sauver l'universalité des valeurs occidentales, étant donné qu'elles sont si récentes, est de présupposer une téléologie de l'histoire. Et en fait, c'est cette approche qui, de manière obscure, sous-tend la façon dont les événements contemporains sont interprétés et aussi les actions qui se sont terminées de manière si désastreuse : ces valeurs sont si belles qu'elles ne peuvent qu'être accueillies chaleureusement par d'autres peuples, elles peuvent être exportées, il suffit de détruire les égorgeurs et les obscurantistes.

Une idée qui était déjà derrière la tentative d'occidentalisation en Iran, dont on sait comment elle s'est terminée, et maintenant en Afghanistan, et que nous verrons bientôt en Libye, en Irak, etc.

Une revendication énorme : l'Occident pense à l'histoire universelle comme à une sorte d'occidentalisation de toute l'humanité. Les autres peuples ont tendance à s'occidentaliser, tandis que nous, si nous sommes conscients de nous-mêmes, ne souhaitons pas devenir des Indiens. L'histoire universelle signifie que d'autres peuples adoptent la culture et les valeurs occidentales, entrent dans l'histoire universelle. Un point caractérise cette idée : l'Occident est le dépositaire des valeurs universelles. L'Occident, cette culture particulière, c'est l'universalité.

Ce modèle ne peut que produire une série généralisée de conflits armés et violents : ce n'est pas un mode de pensée à la hauteur de la réalité historique.

Cette pensée est la pensée talibane de l'Occident. Cela nous mettra en conflit avec la Chine (encore une fois pour les droits universels), la Russie et l'Inde.

6. L'histoire universelle commence aujourd'hui

Ce qui se passe, avec le déclin économique et militaire de l'Occident, c'est une marginalisation progressive de l'Occident, qui cesse d'être à la pointe et devient une culture parmi d'autres. Ce qui s'achève, c'est l'idée que l'histoire universelle consiste en l'occidentalisation de l'ensemble de l'humanité, que le progrès est l'extermination des différences et des cultures non occidentales : celles-ci résistent. Parfois ils le font pacifiquement, au prix de sacrifices, comme en Nouvelle-Zélande, en Australie, parfois en cherchant leur propre voie, comme en Chine, parfois en réagissant violemment, comme dans le monde islamique.

Mais le message est clair :

Les peuples entrent dans l'histoire universelle avec leur identité, sans accepter l'effacement de leur différence.

L'histoire universelle qui ne fait que commencer est un jeu de contamination, de relations entre les différences, et non la réduction des différences à l'unité et au modèle occidental.

Pour commencer à y réfléchir, il faut se débarrasser de cette crampe intellectuelle qu'est l'idée de l'universalité des valeurs, cette folie qui nous conduit à considérer nos valeurs comme si elles étaient les valeurs universelles que tout le monde doit assumer. Chaque culture et chaque époque historique considère ses propres valeurs particulières comme si elles étaient les valeurs universelles, parce que dans un certain horizon historique certaines valeurs apparaissent évidentes, absolument évidentes.

Mais l'évidence aveugle, elle cache les processus de mise en évidence : quelque chose devient évident en supprimant les processus qui le font devenir évident. Les Talibans sont victimes de cet aveuglement, tout comme les libéraux le sont ici.

L'idée de valeurs universelles est une rechute dans le mythe, car le mythe est l'incapacité à se distancier de son propre point de vue, à saisir la différence entre notre représentation du monde et la vérité.

L'Occident à redécouvrir est - pour citer Husserl - l'Occident comme conscience de la différence entre son propre monde et la vérité, la conscience que la vérité est soustraite, et que c'est précisément parce qu'elle est soustraite qu'il y a une histoire. Lorsque cette conscience de la différence est perdue, il n'y a qu'une rechute dans le mythe : l'idée d'Europe est perdue.

16:09 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, occidentalisme, occidentisme, universalisme, valeurs universelles, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Prof. Alberto Buela & Carlo Cambescia: confrontation sur lamétapolitique (août 2021)

Confrontation sur la métapolitique entre les Prof. Carlo Gambescia et Alberto Buela, août 2021

Cette confrontation commence par un de mes articles intitulé : I.- La métapolitique, après un quart de siècle, qui est suivie par les deux réponses de Carlo Gambescia. II.- Buela et le concept de dissidence et III.- La métapolitique du "canon" d'Alberto Buela. Il est suivi de ma réponse: IV.- Commentaire sur Carlo Gambescia et se termine par une synthèse du sociologue romain: V.- Une synthèse de la controverse sur la métapolitique.

I.- La métapolitique, après un quart de siècle par Alberto Buela

À la demande d'un ami qui fait également office de disciple, je vais donner un séminaire de huit classes sur la métapolitique et la dissidence comme méthode. Je vais le faire en étant guidé par la saine intention de faire connaître tout ce qui a été fait au cours des vingt-cinq dernières années.

Lorsque j'ai publié pour la première fois l'ouvrage Qu'est-ce que la métapolitique? en 1995, je n'aurais jamais pensé qu'il serait aussi largement diffusé qu'il l'a été. Il a été traduit en plusieurs langues et a été pris comme texte de base par les auteurs qui ont étudié le sujet.

J'y ai soutenu que trois courants principaux peuvent être distingués dans la métapolitique:

a) celui du traditionalisme philosophique, dirigé par Silvano Panuncio, qui soutient que la métapolitique est la métaphysique de la politique;

b) le courant analytique-herméneutique de Manfred Ridel, qui affirme que la métapolitique ne peut être faite sans la politique, et

c) le courant culturaliste d'Alain de Benoist, qui soutient la thèse que la métapolitique doit être faite sans se mêler de politique.

En ce presque quart de siècle, la discipline a beaucoup progressé. Après la saga de Silvano Panuncio, des œuvres importantes et des penseurs significatifs comme Aldo La Fata et Primo Siena sont apparus. Le premier, à notre demande, nous a aidé à obtenir le premier manuscrit sur la métapolitique : Metapolitica hoc est Tractatus de Repubblica, Philosophice considerata dont l'auteur était le moine cistercien Juan Caramuel y Lobkowitz (gravure, ci-contre), né à Madrid en 1606 et mort à Vigevano (Italie) en 1682, d'où le Fonds Caramuel dans cette ville de Lombardie. Le texte susmentionné est le premier connu à utiliser le terme métapolitique. Le texte a été écrit vers 1650 et se trouve dans les Archives historiques diocésaines de Vigevano. Le professeur La Fata est également le continuateur de la revue Metapolitica publiée à Rome.

En ce presque quart de siècle, la discipline a beaucoup progressé. Après la saga de Silvano Panuncio, des œuvres importantes et des penseurs significatifs comme Aldo La Fata et Primo Siena sont apparus. Le premier, à notre demande, nous a aidé à obtenir le premier manuscrit sur la métapolitique : Metapolitica hoc est Tractatus de Repubblica, Philosophice considerata dont l'auteur était le moine cistercien Juan Caramuel y Lobkowitz (gravure, ci-contre), né à Madrid en 1606 et mort à Vigevano (Italie) en 1682, d'où le Fonds Caramuel dans cette ville de Lombardie. Le texte susmentionné est le premier connu à utiliser le terme métapolitique. Le texte a été écrit vers 1650 et se trouve dans les Archives historiques diocésaines de Vigevano. Le professeur La Fata est également le continuateur de la revue Metapolitica publiée à Rome.

Quant au penseur italo-chilien Primo Siena, il a produit dans ces années-là un livre intitulé L'épée de Persée, dans lequel il soutient que l'une des tâches de la métapolitique est la critique et la démystification de la crypto-politique ou de la politique des loges.

Au sein du courant herméneutique, le Belge Robert Steuckers, l'Espagnol Javier Esparza et l'Italien Carlo Gambescia se sont distingués au cours de ce quart de siècle comme partisans d'une métapolitique qui cherche une issue et un changement de politique. Steukers est un travailleur et un diffuseur culturel infatigable, et ses blogs Euro-Synergies et Synergon-Info (en néerlandais et en allemand) sont des exemples incontestables de son travail éclairé. Esparza est la tête la plus lucide de l'Espagne actuelle, et son ouvrage Curso general de disidencia (1997) conserve toute sa vigueur. Quant à Gambescia, avec son livre Metapolítica : otra visión sobre el poder (2007), il est devenu un auteur de référence.

Enfin, le courant culturaliste a produit d'innombrables penseurs et travaux sur la métapolitique. Les articles d'Alain de Benoist, Marco Tarchi, Alessandro Campi, Alexander Douguine, Paul Gottfried, Ernesto Araújo, etc. peuvent être consultés avec grand profit. Ce courant, certainement le plus productif, n'a pas publié de traité spécifique. Mais c'est celui qui a généré, à partir du marxisme, le plus grand nombre d'ouvrages. Ainsi, Alain Badiou dans son Abrégé de la métapolitique (2010) soutiendra que la métapolitique est un label pour les modes politiques qui cherchent à changer les pratiques politiques établies. Giacomo Marramao, pour sa part, affirmera que la métapolitique a l'exigence d'identifier la diversité idéologique dans le domaine de la politique mondiale, régionale et nationale, en essayant de convertir cette diversité en un concept de compréhension politique.

Du Mexique, la revue sociale-démocrate Metapolítica, dirigée par le professeur César Cansino, est apparue dans une perspective universitaire, dans le but de "restructurer la face visible du public", selon A. Badiou. C'est là que j'ai publié dans le numéro 6 de 1998, Qu'est-ce que la métapolitique ?

En 2007, le professeur Carlo Gambescia observait à juste titre au début de son livre: "La metapolitica non e una disciplina accademica. Per quanto ne sappiamo, non esistono, almeno in Italia, cattedre di metapolitica" (= "La métapolitique n'est pas une discipline académique. Pour autant que nous le sachions, il n'existe pas, du moins en Italie, de chaires de métapolitique"). Sans aucun doute, son domaine d'étude est la science politique. Mais quatorze ans ont passé et nous voyons comment, à l'université de Navarre, des cours de métapolitique ont commencé à être dispensés afin de montrer que tant la nouvelle gauche que la nouvelle droite partagent une préoccupation pour la métapolitique. En même temps, il est indiqué que les deux branches de la métapolitique sont de démystifier les hypothèses politiques et de construire des communautés.

Parmi les universités ibéro-américaines, la seule expérience est celle que nous avons eu l'occasion de mener à l'Université de Feira de Santana (Brésil, 2013) sous la direction du philosophe Nilo Reis. Il serait souhaitable que nos universités imitent cet exemple, pour une meilleure compréhension et un approfondissement de la discipline.

Une rareté académique vient d'être publiée en Colombie: Martin Heidegger. Metapolítica : Cuadernos negros (1931-1938), Ed. Aula Humanidades, Colombie, 2019.

Le côté négatif de la métapolitique est apparu lorsque le terme a commencé à être utilisé uniquement comme une étiquette. Ainsi, le livre de Peter Viereck intitulé Metapolitics : the roots of the Nazi mind, écrit en 1941, a été réédité en 2008, un véritable non-sens dans l'utilisation du terme. Dans la même veine, nous pouvons caractériser le livre de Daniel Estulin, Metapolitics : Global Transformation and the War of Powers (2020), qui confond géostratégie et métapolitique. Et aussi Metapolitis : Public Enemy, Power and Civil Death in the Republican Tradition (2018) de Juan Acerbi, qui n'a rien à voir avec la métapolitique. De nombreux autres ouvrages sont également parus qui utilisent le terme comme une simple étiquette. Cela déroute le lecteur non averti, qui finit par être pris pour une bourrique. En réalité, ce que ces auteurs font, c'est mentir avec le titre, pensant que cela peut leur donner une plus grande diffusion ou un plus grand prestige. Je ne sais pas, mais mentir dans le titre d'un livre est une scélératesse exécrable, puisque sa fonction n'est autre que de tromper.

Le côté négatif de la métapolitique est apparu lorsque le terme a commencé à être utilisé uniquement comme une étiquette. Ainsi, le livre de Peter Viereck intitulé Metapolitics : the roots of the Nazi mind, écrit en 1941, a été réédité en 2008, un véritable non-sens dans l'utilisation du terme. Dans la même veine, nous pouvons caractériser le livre de Daniel Estulin, Metapolitics : Global Transformation and the War of Powers (2020), qui confond géostratégie et métapolitique. Et aussi Metapolitis : Public Enemy, Power and Civil Death in the Republican Tradition (2018) de Juan Acerbi, qui n'a rien à voir avec la métapolitique. De nombreux autres ouvrages sont également parus qui utilisent le terme comme une simple étiquette. Cela déroute le lecteur non averti, qui finit par être pris pour une bourrique. En réalité, ce que ces auteurs font, c'est mentir avec le titre, pensant que cela peut leur donner une plus grande diffusion ou un plus grand prestige. Je ne sais pas, mais mentir dans le titre d'un livre est une scélératesse exécrable, puisque sa fonction n'est autre que de tromper.

Aujourd'hui, la métapolitique en tant que multidiscipline ouvre un monde de significations qui ne peut être confiné à une seule formule, même si pour nous la meilleure reste : l'étude des grandes catégories qui conditionnent l'action politique.

La meilleure façon d'accéder à cette tâche est l'exercice de la dissidence, qui n'est rien d'autre que la capacité méthodologique et existentielle de proposer un autre sens à ce qui est donné et accepté par le statu quo régnant. Comme l'a dit un jour le président tchèque Valclav Havel: "Le dissident n'aspire pas à des postes officiels et ne cherche pas à obtenir des voix. Il ne cherche pas à plaire au public, il ne peut offrir que sa peau".

La dissidence en tant que méthode n'est pas autorisée aux observateurs du monde et de ses problèmes, mais à ceux qui sont engagés dans le monde et ses problèmes. La dissidence, comme accès le plus authentique à la métapolitique, contient une dimension existentielle irréductible au livre, car elle exige l'action. Mais quelle action ? Action sur la politique et non sur le politique. Cette dernière est réservée à la philosophie politique telle qu'elle a été historiquement.

Cette distinction, devenue classique, a été énoncée à l'époque moderne par Carl Schmitt, Julien Freund et Cornelius Castoriadis: les Grecs ont inventé la politique comme organisation du politique. Dans la mesure où le politique (le pouvoir) est possédé ou non... "Le politique dit qui fait la loi, et cela est nécessairement antérieur à toute loi (politique). La politique doit être au service du politique. "Si le politique (un projet national) disparaît et est remplacé par l'économique, comme cela tend à se produire aujourd'hui, la souveraineté collective s'éteint", affirme magistralement Javier Esparza.

La politique réside dans le pouvoir, qui s'exprime par la "décision" et repose sur l'autorité. La politique est une pratique, c'est un art d'exécution, comme disait Perón.

La métapolitique s'intéresse fondamentalement aux catégories présentées comme politiquement neutres (droits de l'homme, progrès, homogénéisation, multiculturalisme, etc.) tout en démasquant les intérêts de groupes ou de lobbies qui interviennent dans le pouvoir. C'est ce qu'il fait lorsqu'il travaille sur la crypto-politique.

Tel est l'état des lieux dans cette néo-discipline. Il existe encore trois courants qui y travaillent très sérieusement et quelques tentatives universitaires pour la normaliser comme discipline académique (le politologue César Cansino au Mexique, le philosophe Nilo Reis au Brésil et le sociologue Carlo Gambescia pour l'Italie). Nous voyons dans les faits comment trois disciplines différentes abordent la métapolitique, ce qui signifie qu'il s'agit d'une science recherchée. Dans le même temps, cependant, nous observons diverses tentatives fallacieuses de diabolisation et de déification, en fonction des intérêts politiques auxquels répondent ses auteurs.

II.- Alberto Buela et le concept de dissidence par Carlo Gambescia

Je ne pense pas que ce soit possible car le sujet est très intéressant, mais même au risque d'ennuyer les lecteurs, je voudrais aujourd'hui revenir sur un point précis de la pensée du professeur Buela : le concept de dissidence.

Je le prends cependant à distance. Parce que les définitions sont importantes. Je tiens à préciser que ma démarche est une approche sociologique de la question, et non une approche philosophique ou une histoire des idées.

Être en désaccord signifie ne pas être d'accord sur une certaine question. En bref, il s'agit de penser différemment.

La dissidence, qui se divise en théorie et en pratique, en tant que forme de relation (au sens de produire des conséquences), est un fait social de grande importance, car elle affecte la division sociale du travail, c'est-à-dire les conditions de vie normales de la société.

Par exemple, si un groupe de travailleurs est mécontent de son salaire, il exprimera son désaccord en faisant grève. La dissidence affectera donc la division sociale du travail, elle aura, pour ainsi dire, des conséquences bien précises : quelles que soient les raisons avancées, bonnes ou mauvaises.

Cela signifie qu'il faut faire une distinction entre la dissidence théorique, sur des idées, sans conséquences immédiates, comme cela arrive souvent lorsqu'un argument, même polémique, disparaît dans les brumes du discours public, et la dissidence pratique, avec des conséquences immédiates, comme dans le cas des travailleurs qui font grève.

D'une manière générale, lorsque le désaccord théorique se transforme en conflit pratique, il y a un risque de préjudice social. Contrairement à la dissidence théorique, la dissidence de conflit a des conséquences sociales réelles.

Quelles ont été, pour ainsi dire, les orientations du pouvoir politique à l'égard de la dissidence ?

Pendant des siècles, la dissidence-conflit a été durement réprimée et assimilée à la dissidence-théorie, tout aussi condamnée. Réprimée et condamnée au point de déclencher, à partir du XVIIe siècle, en réaction sociale, une longue série de révolutions visant à revendiquer, pour la première fois dans l'histoire, le droit à la dissidence en tant que telle.

Cependant, il reste un mérite fondamental des modernes d'avoir affirmé, outre le rôle socialement positif du dissensus, deux questions sociologiquement importantes : 1) la distinction entre dissensus conflictuel et dissensus théorique ; 2) la nécessité de garantir dans les limites du fonctionnement de la division sociale du travail la coexistence du dissensus conflictuel et du dissensus théorique.

Hier, j'ai longuement discuté des intéressantes thèses métapolitiques du professeur Buela. Il attribue à la dissidence un rôle fondamental, voire métapolitique. Plus d'informations ici :

https://cargambesciametapolitics.altervista.org/alberto-buela-e-il-concetto-di-dissenso/

Alberto Buela et le concept de dissidence

Blog de cargambesciametapolitics

"Aujourd'hui, la métapolitique, en tant que pluridiscipline, s'ouvre à un monde de significations qui ne peut être enserré en une formule, de ce fait, pour nous, le meilleur à dire consiste en ceci: la métapolitique est l'étude des grandes catégories qui conditionnent l'action politique. Pour parfaire cette tâche, la forme optimale qui y donne accès est la pratique d'exercer la dissidence, laquelle n'est pas autre chose que la capacité méthodologique et existentielle de proposer une autre vision que celle donnée et proposée par le statu quo en place. Comme l'a dit à de multiples occasions le président tchèque Vaclav Havel: le dissident n'aspire pas à recevoir des postes officiels ni ne cherche à obtenir des voix. Il ne s'agit pas d'aller s'imposer au public; le dissident ne peut offrir que sa peau". La dissidence comme méthode n'est pas le fait des simples observateurs des faits de monde et des problèmes y afférents. La dissidence comme accès le plus spécifique à la métapolitique comprend une dimension existentielle irrréductible au savoir livresque; elle exige l'action. Mais quelle action? L'action sur LA politique et non sur LE politique. Ce dernier est un objet d'étude qui demeure réservé à la philosophie politique, comme cela fut toujours le cas dans l'histoire".

"El disenso (...) exige la acción" (= "La dissidence (...) exige l'action"). Le concept est clair. Cependant, le point essentiel est que l'action (ou la pratique, comme nous avions l'habitude de dire) transforme la théorie de la dissidence en conflit social, en dissidence-conflit. Et ici, nous devons nous rappeler que le conflit est une régularité métapolitique, quelque chose qui se répète dans l'histoire, et qui implique des conséquences précises.

D'abord, sur la division sociale du travail, en la modifiant. Deuxièmement, sur l'accomplissement ordonné des fonctions sociales normales, qui, à leur tour, reposent sur une autre régularité métapolitique : la distinction entre institution et mouvement (2).

Pour donner un exemple, des institutions telles qu'une école, un ministère, une usine, un parlement, ne peuvent survivre à une logique mouvementiste de type assemblée ou référendum.

Tertium non datur. Soit ce sont des institutions, donc fondées sur une logique hiérarchique-organisationnelle, de type méritocratique, soit ce sont des mouvements, fondés sur une logique démagogique-assemblée, pour ainsi dire égalitaire. Les deux logiques s'opposent, avec des conséquences socialement désastreuses.

En bref, pour le dire politiquement, les institutions ne peuvent pas être socialistes et libérales en même temps... Elles ne permettent pas de troisième voie...

Il ne reste alors que la dissidence-théorie et la dissidence-conflit, qui, en tant que régularité métapolitique, nous le répétons, se répète dans le temps. Un désaccord-conflit qui, cependant, respecte, par l'expérience historique, sociologique et métapolitique, la distinction entre institution et mouvement (autre régularité métapolitique). Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de concilier la dissidence (sous ses deux formes) et la division sociale du travail (la forme unique et naturelle du social).

Par conséquent, le désaccord le plus large possible en théorie, en termes de discours public, doit être flanqué d'un désaccord-conflit plus limité, capable de s'arrêter prudemment, afin de ne pas compromettre les fonctions sociales normales, principalement la division sociale du travail.

La tâche de comprendre où s'arrêter n'incombe pas, du moins directement, aux intellectuels, qui ne doivent indiquer, comme nous avons essayé de le montrer dans notre article, que les conditions sociologiques, métapolitiques si l'on veut, préalables à l'exercice d'une dissidence bien tempérée, raisonnée, pour ainsi dire.

La tâche de comprendre puis de traiter la manière d'empêcher les dissensions-conflits de compromettre les fonctions sociales incombe aux hommes politiques.

Par conséquent, la grande question de savoir comment empêcher les conflits sociaux de se transformer en guerre sociale autodestructrice renvoie à la qualité de la classe politique et plus généralement de la classe dirigeante. Aux élites, du gouvernement et de l'opposition, en somme.

Il s'agit de questions d'autodiscipline, de prudence, si tant est qu'il faille faire preuve de sagesse, ou du moins de dosage prudent, de la part de l'élite dans son ensemble, d'un médicament, la dissidence, qui, s'il est "prescrit", vendu et consommé à des doses massives, peut empoisonner et tuer...

https://cargambesciametapolitics.altervista.org/alberto-buela-e-il-concetto-di-dissenso/

Une dernière question. La dissidence est-elle une régularité métapolitique ? C'est en termes de dynamique sociologique entre l'institution et le mouvement. En somme, dans chaque dissident, nous voyons un futur défenseur des institutions, puisque tout mouvement est destiné à périr ou à se transformer en institution s'il gagne. La poésie utopique du mouvement, si vous me permettez cette métaphore, est toujours destinée à se transformer en prose institutionnelle.

Le soi-disant politiquement correct n'est rien d'autre que de la prose libérale, à laquelle s'oppose désormais de la poésie anti-libérale. Elle aussi est destinée à devenir de la prose si elle "gagne".