Ex: http://www.counter-currents.com

Thomas Rohkrämer

Martin Heidegger: Eine politische Biographie

Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2020

“Heidegger passes the comeback test with the grade of fully satisfactory on both sides.”

— Carl Schmitt (1950) [1] [2]

“But what is essential is not counting but the right time — that is, the right moment and the right endurance. ‘For,’ as Hölderlin said, ‘the mindful god does detest untimely growth.'”

— Heidegger, An Introduction to Metaphysics

Céline once said: “Stalingrad. There’s the catharsis for you. The fall of Stalingrad was the end of Europe. There’s a cataclysm. The epicenter was Stalingrad. After that you can say white civilization was finished, really washed up.” [2] [3]

Was he right about that? Stalingrad, the decisive battle for the Germans, was a tragedy and cataclysm, no doubt, but was it really “the end of Europe”? This remark — and this question — have stuck with me since I encountered it here at Counter-Currents last year [4]. It speaks to a problem that I’m most familiar with from the work of Heidegger: Do we have a future?

At the end of the speech he gave when he assumed the rectorate of Freiburg University in May 1933, Heidegger foretells a future when “the spiritual force of the West fails, cracking in its joints, and its worn-out pseudo-culture collapses upon itself, dragging all forces into confusion and leaving them to suffocate in madness.” At this time, however, the cataclysm is not inevitable, for: “Whether such a thing happens or does not happen, that depends solely on whether we as a historical-spiritual Volk yet still again will ourselves — or whether we no longer will ourselves.” [3] [5] For Heidegger here, to truly “will” (or “want,” wollen, the German word is ambiguous) and assert “ourselves” is much more demanding than a thoughtless, vain, greedy insistence on the importance of one’s identity, power, or interests. For us to want and will ourselves, as a people, requires that we “know who we ourselves are,” and this knowing in turn can come only out of rigorous reflection on our Western historical Being — our heritage, our contemporary situation in its crisis, and our future possibilities — that is, it requires the guidance of a “thinking” of the peculiar sort that we now find at work in all of Heidegger’s writings. But, by the end of the war, in May 1945, it had long been clear that this extraordinarily noble effort at last-ditch resistance had failed.

Where then does that leave us, in Heidegger’s view? For a long time, on the basis of a slight acquaintance with his later work, I was of the opinion that, all-in-all, and despite the vague, dimly hopeful intimations of the future — such as his musings on a “homecoming race” (heimkehrenden Geschlecht) in his reading of poet Georg Trakl [4] [6] — Heidegger basically agreed with Céline: “we’re finished . . . really washed up!” But of late, other writings, such as Contributions to Philosophy (which contains the most focused and extensive reflection on what another, new, beginning or “inception” in our history would involve), along with entries in the recently published Black Notebooks from the late 1940s, make me reconsider this opinion. And now this new “political biography” by Thomas Rohkrämer provides much more support for a revision of our understanding of Heidegger’s postwar work. [5] [7]

I had in fact given up reading Heidegger biographies decades ago on account of their unbearable, indignant tone, the way they play up the most trivial details of Heidegger’s rectorship for the sake of scandal, and especially their utter obliviousness to what is truly at stake in his political engagement and thinking. The authors of these books almost invariably seem to see themselves as self-appointed officials on Heidegger’s denazification “cleansing committee” (Bereinigungsausschuss), reconvened a half-century later — and in continuous session ever since — to prosecute him for sins that went undetected and unpunished the first time around. But Rohkrämer’s book is altogether different and worthy of your attention if you have interest in Heidegger — and even if you don’t, for it might spark one. (Yes, unfortunately, the book is in German, but perhaps a favorable review at Counter-Currents will induce the publisher to put out a translation sooner rather than later.)

Rohkrämer’s account is dispassionate and sober, but yet utterly engaging at the same time, the latter by virtue of his keen sense for what the main issues are for Heidegger, as well as a talent for presenting them. He has clearly read — and, I now see, written [6] [8] — much about the men who were grouped together and designated members of the “Conservative Revolution in Germany” (Heidegger, Schmitt, Spengler, Ernst, and Friederich Georg Jünger, among others) on account of their common advocacy of nationalist, elitist, anti-liberal, and generally anti-modern metapolitical ideas in the 1920s and early 30s.

However serious and deep Rohkrämer’s interest in his subject, he maintains a cool, scholarly, objective distance from it by means, for example, of a most frequent use of the word angeblich (“would-be,” “supposed”), in expositing Heidegger’s opinions (as in, “the Germans are the would-be ‘shepherds of being’”).

While Rohkrämer is often critical of Heidegger’s ideas, his criticisms are not unduly obtrusive, for they come in the form of questions that illuminate the matter at hand, rather than serve the usual purpose of self-righteous posturing. For instance, in a discussion of Heidegger’s conception of the genuine work of art as something that opens and grounds a “world,” — with a Greek temple the prime example — Rohkrämer not only sees (as most readers do not) that art here is political in that it shapes the outlook of a community, he goes further and points out something absolutely crucial that Heidegger himself does not make explicit: that this community must be ethnically and culturally homogeneous. “A community founding work of art stands in tension with a pluralistic world. Can the ‘Greek paradigm’ again become alive for a multicultural nation, or is there not a clear affinity to a rigorously ordered community which is united in a communal belief?” [7] [9] And then, to elaborate the point, he considers Leni Riefenstahl’s Triumph of the Will and whether it is not the best contemporary analogue of the Greek temple for the way in which helps establish and unify a people.

Rohkrämer’s treatment of Heidegger on art is just one instance of many where he takes up a theme of Heidegger’s work that is not obviously “political” to many or most readers — religion, “authenticity,” the Greek “inception,” technology are others — and shows how Heidegger’s concern with it is bound up with his radical völkisch metapolitics. This suggests that genuine philosophic thinking itself, for Heidegger, grows out of, or simply is, at root, the highest expression of the care for “one’s own.” [8] [10]

But what I find most useful about this book is the attention paid to the question of the continuity of Heidegger’s ethnonationalist concerns after the war, which was our initial query here: do the peoples of the West have a future, in Heidegger’s view? Is his work still devoted to “another inception” in our history? And if so, how does he do this, after the war, under the oppressive conditions of the American occupation and the new German Bundesrepublik? And, further, if his focus on preparation for “another inception” is maintained throughout the post-war era, why is there the impression that he has given up serious efforts at the “salvation of the West” that he spoke of so movingly in 1937? [9] [11] This is a large constellation of questions, yes, but one might begin to orient oneself here by considering one question posed in a section title in chapter five, the most rewarding part of Rohkrämer’s book: “Continuity in Change: An Unsuccessful Denazification?” The following discussion is less a review of Rohkrämer’s excellent book, than my own rumination on these matters after an initial reading of the Black Notebooks and other texts from the years of occupation.

But first, what does it mean to speak of “völkisch metapolitics” — what is it that Heidegger is supposed to have “continued” or preserved after the war? For, admittedly, Heidegger never uses such a phrase to describe his own thinking or opinions — indeed he always resists, modifies, calls into question, or rejects altogether the use of such words in the meaning they carry in everyday “public” discourse. This holds true for concepts like “Volk,” “politics,” and “nationalism,” as it does for “being,” “world,” “truth,” “death,” “history,” “present,” “past,” “present,” and “future.” This state of affairs, the “uprootedness” or “fallenness” of all language from a stratum of “primordial” signification, is what makes the work of inquiry, understanding, and clarification both necessary and challenging. In any case, Heidegger articulates what we will call his “nationalist” preoccupations in this 1945 explanation of his motivations at the beginning of the preceding decade: “I then saw in the movement coming to power the possibility for an inner gathering and renewal of the Volk, and a way in which it could find its historical-Western determination.” [10] [12] Heidegger, as far as I can tell, never repudiates this “possibility” of German and Western renewal. However, from early on, he did indeed criticize and come to reject National Socialist public ideology and government policy as a way of actualizing this possibility. In other words, what we might call Heidegger’s ethononationalism is to be distinguished from “what is peddled about today as the philosophy of National Socialism” — although it might coincide with the “inner truth and greatness” of the latter that Heidegger affirmed in 1935 — and then reaffirmed in 1953. [11] [13)

You can buy Greg Johnson’s Graduate School with Heidegger here [15]

Heidegger’s criticism of National Socialism can be boiled down to two interrelated points. First, aside from whatever virtues they may have possessed, “these people,” i.e., the leaders of “the movement,” were “too naïve” in their thinking (as Heidegger said in his 1966 interview with the magazine Der Spiegel.) [12] [16] There was no one sufficiently “prepared” or “educated” to understand the depth of the problem posed by modern, technological nihilism, and what would constitute an adequate response. Second, despite its initial will to confront technological machination, National Socialism became manifest as just another form of the “will-to-power,” the metaphysics that governs the planet — then and now — and which was most adequately thought and described by Nietzsche and Ernst Jünger respectively. After an intense, decade-long confrontation with Nietzsche, [13] [17] Heidegger concluded that the very “desire to overcome” nihilism, [14] [18] metaphysics, and modernity has paradoxically led the Germans to become more inextricably entangled in its web.

And, aside from these criticisms, Heidegger came to see that it was an “error” on his own part to have not realized that the time for a new beginning had not yet arrived. “The error of 1933 consisted in the fact that it was not recognized how little prepared the forces were, and how little historically suitable.” [15] [19] But he still insists that the decision in 1933 was “essential” and not an error “in the world-historical sense” because the National Socialist regime was never considered to be an ultimate end or goal, but only a transition to something else, and thus an experience that one must first pass through in order to learn the lesson that must be learned. Whatever the error (or errors — Heidegger gives various descriptions of “der Irrtum 1933”), this self-reflection does not occasion regret, self-reproach — and certainly not guilt — but only further inquiry into the origins of the contemporary crisis, with a view to preparation for another commencement. Although this guiding intention remains throughout his life, from at least the late 1920s until his death in 1976, both the sense of what is possible, and the manner in which it can be communicated, changes at certain junctures, most notably in 1945, with the defeat, occupation, and “denazification” of Germany.

Heidegger’s struggles under persecution during this era are of special interest for us today, given that we all now find ourselves subject to a new stage in what is basically the same process, what Stephen Paul Foster calls “Denazification, American Style [20].” Heidegger can help us confront this problem, for nobody has thought more deeply about this globalist-liberal attempt to irradicate the attachments to “one’s own” — family, Volk, race, community, land, heritage, customs, future — within the peoples of the West, and nobody has done more to prepare for a possible restoration of Western rootedness.

Heidegger’s struggles under persecution during this era are of special interest for us today, given that we all now find ourselves subject to a new stage in what is basically the same process, what Stephen Paul Foster calls “Denazification, American Style [20].” Heidegger can help us confront this problem, for nobody has thought more deeply about this globalist-liberal attempt to irradicate the attachments to “one’s own” — family, Volk, race, community, land, heritage, customs, future — within the peoples of the West, and nobody has done more to prepare for a possible restoration of Western rootedness.

Like most Germans who held official positions in the Third Reich, Heidegger was called before a “cleansing committee,” commissioned to investigate and punish supposed wrongdoings. He recognized that the real aim of the authorities here was to make the Germans feel and think themselves “guilty” in their very being for the suffering that humanity had experienced in the preceding half-century. Heidegger viewed the effect and significance of the occupation, and even the specific efforts to purge him and his work, in the deepest and broadest of terms. “However terrible to bear the destruction and devastation which have descended upon the Germans and their homeland may be, all that never reaches to the self-annihilation which now threatens our being [Dasein] in the betrayal of thinking.” [16] [21]

This process is to be understood as “self-annihilation” — and not simply the assault of foreign enemies — for a number of reasons. Heidegger’s own case was tried before his university senate, and so, as was typical with denazification tribunals, this was a case of “German against German.” [17] [22] And whereas earlier, in 1937, Heidegger saw Germany and Europe as threatened by the foreign, “the Asiatic” (whatever that means), now after the war it becomes clear that the Americans are most properly viewed as Europeans, and that the destruction of Europe — “the work of the Americans” — is in truth Europe’s “self-destruction.” [18] [23]

Moreover, as talk of German “guilt” and “disgrace” dominate public life, Heidegger reprises his early critique of the Christian-moral understanding of “guilt” and responsibility as a way in which Dasein evades and conceals from itself a fundamental awareness of its own groundlessness — i.e., that nothing and no one is ultimately responsible for the way things are. [19] [24] He now speculates on how the “artificially staged” discussion of guilt is a “façade” that conceals the true crisis faced by Germany and the West. [20] [25]

So at age 51 — the prime of life for a philosopher and teacher — Heidegger was expelled from university life: forced into retirement, denied a pension, forbidden to take part in university activities, and worst of all, from his own point of view, denied permission to teach students in any capacity. [21] [26] Considering the magnitude of the atrocities suffered under the Americans and Soviets, one might believe Heidegger fortunate.

But for Heidegger, this ordeal was experienced not so much as a personal affront and loss, but as the annihilation of the possibility of “thinking” itself, and that means the annihilation of the possibility of any future for Germany and the West. [22] [27] This sense of what is at stake here rests upon Heidegger’s own peculiar understanding of what “philosophy” or thinking “can and must be,” and that is (according to An Introduction to Metaphysics [1935]): “a thinking opening of the paths and vistas of the knowing that establishes measure and rank, in which and out of which a Volk conceives its Dasein in the historical-spiritual world and brings it to fulfillment — that knowing which ignites and threatens and necessitates all questioning and appraising.” [23] [28]

Along with Fichte, Shelling, and Hegel, Heidegger had considered the German university to be the “innermost determining center” of the Volk, the place where this national educational mission of philosophy is fulfilled. [24] [29] And he accordingly saw that this leadership role would be lost as authentic philosophy was replaced with “ersatz forms,” content to be the slave of “international moralism.” Newly vacant university positions could now be filled by the cultural Marxists who had left the country in the 1930s, and were now free to exact vengeance on Germany and the West, as Heidegger understood them. [25] [30]

For Heidegger, it was not only the Americans who failed to recognize that the destiny of the West depends entirely on the fate of authentic philosophic thinking. Under the “modern orders that have long prevailed” even the “nationalists of both young and old stamp” — and he here seems to include völkisch nationalists and radical conservatives — never acquired an adequate experience of “the world-wide historical determination of the Germans,” because they never seriously reflected on the questions such as: “who are we?” and “what is ‘our own?’” Heidegger now laments this “betrayal” because the Germans who have ascended to power under the victors are stridently hostile to any concern with the German heritage and destiny.

It is not that they have become indifferent and simply unreflective, rather they have adopted the mission of the enemy: “to pursue like a shadow and hinder every awakening into our own.” [26] [31] Under occupation and denazification, the Germans have made what is most “their own” into their enemy. Heidegger illustrates this now commonplace state of affairs with an odd quotation from an order which Winston Churchill, as Minister of the Navy in WWI, gave to British forces. He directed them to view “their own” vessels as possible enemies: “Be prepared to shadow possibly hostile men-of-war and consider H. M. ships under your command from this point of view.” [27] [32]

Heidegger believed that he was singled out for special persecution because of the danger that his thinking posed to the global liberal order. In a curious document (composed in 1946, but published posthumously in 2000), which presents itself as an unsent letter to an unnamed friend, Heidegger discloses — to us, readers of later generations — what he deliberately kept secret at the time. He writes, “Along with others, you wonder why my ‘denazification’ is still not finished. That can easily be explained. My being pushed to the side [Beseitigung] basically has nothing to do with Naziism. Rather, they sense something unsettling in my thinking, perhaps something uncanny, and they would like to get rid of it — that they at the same time take an interest in it, is only proof of this. . . . And as sharply as the Russians — i.e., European communistic technicism (which is not Russia) — oppose my thinking, just as clearly is it against the Anglo-American technocracy.” [28] [33] All contemporary ruling powers would thus discern a danger in Heidegger’s thought.

At the same time, he hints here that beyond or beneath and against the planetary technocracy there lies something like a “secret Russia” — just as he elsewhere suggests that there is a “secret Germany” and a “secret Evening-land” (i.e., the Occident or West), which has not been destroyed in the war, indeed has not yet emerged. [29] [34] In 1945, Heidegger writes, “Everyone now thinks about our downfall [Untergang]. But we Germans cannot go under, because we have not yet arisen and must first pass through the night.” [30] [35] The question we are left with then is: how do “we” make it through the night of the world, how do “we” prepare ourselves for a new morning?

The anonymous — most likely fictive — correspondent appears to have asked why the formal denazification process has not been terminated, as if to inquire, “why is your case taking so long?” But Heidegger’s response to the question seems to rely on a different sense of the word “unfinished.” With their reeducation efforts, the occupation authorities surely intended to elicit from the “guilty” ones a total repudiation and repentance of the thoughts, opinions, commitments, tastes, attitudes, and sentiments that they associate with what they call “Naziism.” If this is so, Heidegger’s “denazification” would never be “finished,” at least in the sense intended by these authorities.

And this seems to be the point Rohkrämer has in mind when he speaks of Heidegger’s “failed” or “unsuccessful” denazification. Rohkrämer provides much evidence of Heidegger’s resistance to the pressure exerted upon him to recant, “apologize,” admit his supposed “guilt” and alter the anti-liberal, anti-democratic, anti-American, nationalist direction of his thinking. Moreover, after the war, in 1945, precisely when the saving justice of American liberalism is supposed to have cleansed the world of the scourge of “German nihilism,” Heidegger writes that we now experience the full “completion of nihilism” and that the possible future recovery has already been announced in, and only in, “the poetic thinking and singing of the Germans.” [31] [36] Whereas in 1934 Heidegger had spoken of the “darkening of the world” (Weltdüsterung) to describe the historical moment, he now under American domination in 1946 suggests that “the world’s night is approaching its midpoint.” [32] [37] And unlike Celine’s Journey, this “night” may very well lead to morning (although it may require a few hundred years.)

So for Heidegger, the postwar period is truly a “needy time”: the philosopher who united thinking and teaching like no one before, and became the very greatest of teachers, found himself “deplatformed,” barred for the foreseeable future from lecture hall podium and the seminar. In this situation, there is no way Heidegger could openly educate those he calls “the ones to come” [33] [38] — die Zukünftigen — to enact a future “inception” and “homecoming” for Western man, and all of Heidegger’s postwar publications must be read with this in mind. Heidegger must now teach primarily through his writings, and these must, on the one hand, preserve and hold open essential possibilities for the “ones to come” who may live in the very distant future, and on the other hand, be sufficiently intelligible, interesting, and unoffensive to contemporaries that they are studied and preserved for that future.

Given the magnitude of these difficulties, the question as to how Heidegger carries out the task of saving the West in such an unpropitious time looms larger. In the note about his “unfinished” denazification, he claims, “I have been silent in thinking, not only since 1927, since the publication of Being and Time, but rather in this itself and constantly before.” [34] [39] Heidegger thus suggests that he always wrote for publication in a manner that somehow conveys what is essential, even as it preserves itself from both public distortion and persecution: by keeping silent.

This reference to meaningful silence may help explain, for example, why all explicit reference to das Volk — central even to the writings of the late 1930s — just disappears in the postwar publications (but not from the then-unpublished notebooks.) Heidegger obliquely calls attention to his deliberate silence about the Völkische in his response to an interview question about speeches he gave during his rectorate:

I would no longer write the lines you quote. Already in 1934 I would no longer have spoken them. But I would still today and even more decisively than before deliver the speech on the “Self-Assertion of the German University,” although without the reference to nationalism. Society has stepped into the place of the Volk. But in that respect the speech would today be spoken into the wind just as it was then. [35] [40]

Here we see how Heidegger adapts his discourse to altered historical circumstances, and that this adaptation requires consideration of what is politically appropriate and permissible to say, consideration of what is actual today (i.e., a liberal society of individuals in place of a Volk), and consideration of whether what one says will be heard and understood, or “spoken to the wind.” The circumstance that the Volk has been replaced by the liberal society of uprooted, historyless individuals would seem to render the possibility for an “inner gathering and renewal of the Volk” in the future especially problematic. [36] [43]

Rohkrämer helps us see how Heidegger and his compatriots on the political right modified their rhetoric in response to the difficulties posed by the oppressive post-war order. “One could no longer publicly express racism, but [other topics] — anticommunism, thoughts on the national community and the wishes for communal beliefs, the rejection of mass society, the call for an influential spiritual elite, cultural anti-Americanism, and the glorification of the Western tradition — could all very well be discussed.” [37] [44]

But here again, in this context, it is crucial to remind ourselves that throughout the post-war years, Heidegger never loses sight of the fundamental “errors” of National Socialism. I stress this point not as an “apologist” intent on preserving what remains of the academically respectable reputation of Heidegger (and the study of his works) from the presumed stain of fascism. Heidegger himself, and then also the public advocates managed or influenced by him, tried of course to put as much distance as possible between him and National Socialism. And we are grateful for their success: thanks to them, Heidegger’s stature as one of the greatest thinkers of the West has been established, his works are available everywhere, and many very helpful studies (including Rohkrämer’s) have been produced. The possibility of a new inception has thereby been handed down to us and future generations.

Nevertheless, we must recognize that this respectability has been built upon misunderstandings, or partial, superficial understandings, that make aspects of Heidegger’s thinking appealing to the liberal sensibilities of his contemporaries, but which distort or conceal his ethnonationalism. In any case, for us, the serious meaning of his twofold criticism of National Socialism — again, that leaders were unprepared in their thinking, and that the movement was too early because metaphysics had not yet reached its completion through planetary technocracy — is that it points to the necessity of making the hitherto inadequate or missing preparations for a new inception.

Taking only his most public statements into consideration, this task does not appear to be anything one would recognize as “political.” Consider, for example, Heidegger’s famous reply to a menial journalist, who asked if philosophy could do anything about the movement towards an “absolute technological state”: “Let me respond briefly and somewhat ponderously, but from long reflection: philosophy will not be able to effect an immediate transformation of the current condition of the world. This is not only true of philosophy, but of all merely human hitherto thought and endeavor. Only a god can save us. The sole possibility is to prepare a preparedness [eine Bereitschaft vorzubereiten] for the appearance of the god in thinking and poetry, or for the absence of the god in decline.” [38] [45]

What is not made explicit here is that only “a god” can save “us” because only a communal orientation to a god — and not a scientific doctrine or a constitution — can meaningfully unify the German Volk. This völkisch-political dimension to Heidegger’s discourse on gods is however indicated elsewhere, in the difficult, enigmatic writings which were, by their author’s intention, withheld from publication until long after his death, for example, Contributions to Philosophy: “A Volk is only a Volk when it receives its history as apportioned in the finding of its god — that god which compels it to go beyond itself and thus to become a being.” [39] [46] And this political dimension is also at issue, if only obliquely, in Heidegger’s commentaries on Hölderlin, in which the gods require the building of a “house” within the “dwelling site” that must be founded. The poet’s “hymns” about a homecoming of the Germans, and a “founding” of a community united through a god, replaces secular political-metaphysical discourse — such as Hegel’s Philosophy of Right — as a way of thinking about national renewal. [40] [47]

What is not made explicit here is that only “a god” can save “us” because only a communal orientation to a god — and not a scientific doctrine or a constitution — can meaningfully unify the German Volk. This völkisch-political dimension to Heidegger’s discourse on gods is however indicated elsewhere, in the difficult, enigmatic writings which were, by their author’s intention, withheld from publication until long after his death, for example, Contributions to Philosophy: “A Volk is only a Volk when it receives its history as apportioned in the finding of its god — that god which compels it to go beyond itself and thus to become a being.” [39] [46] And this political dimension is also at issue, if only obliquely, in Heidegger’s commentaries on Hölderlin, in which the gods require the building of a “house” within the “dwelling site” that must be founded. The poet’s “hymns” about a homecoming of the Germans, and a “founding” of a community united through a god, replaces secular political-metaphysical discourse — such as Hegel’s Philosophy of Right — as a way of thinking about national renewal. [40] [47]

Thus Heidegger’s postwar focus on seemingly unpolitical topics — the essence of modernity, the problem of nihilism, technology, “poetic dwelling,” modern “homelessness,” language, and the origin and end of the history of the West — in fact serves the purpose of “preparation” for a new “inception,” a new form of ethnonationalist metapolitics in the future, at the right moment. In the conclusion of his book, Rohkrämer brilliantly describes this “continuity” of Heidegger’s concerns, and why they are subversive in a liberal, multicultural society:

Like most right-wing intellectuals, Heidegger deradicalized himself, and yet he remained anti-democratic and elitist, because he expected an awakening of the sense for the holy only from exceptional poets and thinkers. He remained focused on the Völkische, because for him the important things could emerge only out of one, above all his own German tradition, and not out of the effect of a pluralistic mixing and cross-pollination. Also, his conviction that only a god could save humanity points to the denial of plurality: in his vision of an ideal future, men are unified in a communal belief in one god. For being-with-one-another, or at least a harmonious coexistence in a world with different ideals in cultures and sub-cultures, Heidegger offers no answer. [41] [48]

According to Rohkrämer, then, Heidegger’s ideal future would presuppose ethnic, racial, and cultural homogeneity throughout the countries of the West, even as these are to be transformed and grounded anew through revolutionary, founding works of thinkers and poets. While that sounds right, it points to a further difficulty for us: what if the culture of “denazification” (i.e., “modernity”) brings ever more “pluralistic mixing,” such that “the holy heart of the peoples” (Hölderlin) — and thereby the West as a whole — dissolves into a multicultural dystopia?

Heidegger clearly saw that the trajectory of globalization was moving towards a world society and even a world government. [42] [49] And he clearly “hears,” and in his own way responds to, the “call to reflect on the essence of planetary domination” that he speaks of in his exchange with Ernst Jünger on nihilism. [43] [50] At the time that he writes this, in 1950, the peoples of Europe were still fairly homogeneous, and so it would not be surprising if many simply lacked awareness of the perils of encroaching pluralism. And in such a climate of moral opinion, no one, certainly not NSDAP members, was free to openly voice such concerns if he had them — as we today can surely appreciate. But given the depth of his preoccupation with the problem of a world society, and given the continuation of his völkisch concerns after the war, it is likely that Heidegger remains focused on the task of “preserving” and restoring the rootedness and integrity of the peoples of the West. [44] [51] And so we can now return to Heidegger’s postwar work and give it a much more careful reading, animated now by the hope that he can help us in our plight.

* * *

Counter-Currents has extended special privileges to those who donate $120 or more per year.

- First, donor comments will appear immediately instead of waiting in a moderation queue. (People who abuse this privilege will lose it.)

- Second, donors will have immediate access to all Counter-Currents posts. Non-donors will find that one post a day, five posts a week will be behind a “paywall” and will be available to the general public after 30 days.

To get full access to all content behind the paywall, sign up here:

Sanctions économiques et commerciales ? L’Angleterre les applique déjà :

Sanctions économiques et commerciales ? L’Angleterre les applique déjà : « Dans ce gouvernement, il est, dans les temps ordinaires, plus aisé au particulier de constituer en prison son débiteur, qu'au roi de faire arrêter un séditieux, et il est moins dangereux pour sa liberté personnelle d'ourdir une conspiration que d'endosser une lettre de change; c'est ce qu'on appelle la liberté publique. »

« Dans ce gouvernement, il est, dans les temps ordinaires, plus aisé au particulier de constituer en prison son débiteur, qu'au roi de faire arrêter un séditieux, et il est moins dangereux pour sa liberté personnelle d'ourdir une conspiration que d'endosser une lettre de change; c'est ce qu'on appelle la liberté publique. »

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

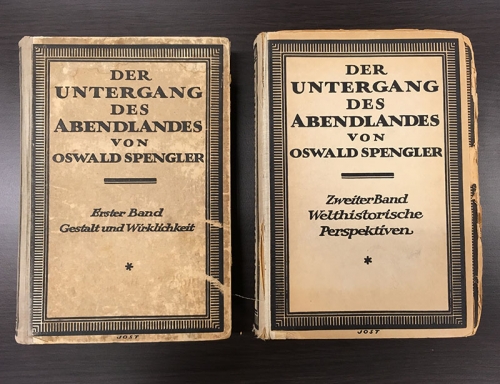

Les évaluations du travail de Spengler étaient différentes, parfois diamétralement opposées. L'une des premières estimations appartient au philosophe et sociologue allemand Georg Simmel (1858-1918). Il a pris connaissance du premier volume du Déclin de l'Occident un mois avant sa mort et a qualifié l'œuvre de Spengler de "philosophie la plus significative de l'histoire après Hegel". Mais le philosophe et culturologue allemand Walter Benjamin (1892-1940) considérait l'auteur du Déclin de l'Occident comme "un petit chien sans intérêt".

Les évaluations du travail de Spengler étaient différentes, parfois diamétralement opposées. L'une des premières estimations appartient au philosophe et sociologue allemand Georg Simmel (1858-1918). Il a pris connaissance du premier volume du Déclin de l'Occident un mois avant sa mort et a qualifié l'œuvre de Spengler de "philosophie la plus significative de l'histoire après Hegel". Mais le philosophe et culturologue allemand Walter Benjamin (1892-1940) considérait l'auteur du Déclin de l'Occident comme "un petit chien sans intérêt". Spengler considère la science historique officielle comme primitive : "Le monde antique, le Moyen Âge, les temps modernes : voilà un schéma incroyablement maigre et vide de sens". Spengler oppose ce schéma linéaire à son schéma morphologique. La morphologie est une science née dans le cadre des sciences naturelles, qui étudie la structure et les formes des différents objets du monde matériel : minéraux, végétaux, organismes vivants. Et Spengler applique le schéma de l'étude morphologique de la nature à la société humaine. Pour Spengler, toute société est un organisme à la structure complexe, aux éléments et aux formes interconnectés. Et cet organisme social s'appelle "culture". Toute culture est précédée par la naissance d'une "âme", par laquelle Spengler entend une nouvelle vision du monde (religieuse ou scientifique) : "Toute nouvelle culture s'éveille avec une certaine nouvelle vision du monde".

Spengler considère la science historique officielle comme primitive : "Le monde antique, le Moyen Âge, les temps modernes : voilà un schéma incroyablement maigre et vide de sens". Spengler oppose ce schéma linéaire à son schéma morphologique. La morphologie est une science née dans le cadre des sciences naturelles, qui étudie la structure et les formes des différents objets du monde matériel : minéraux, végétaux, organismes vivants. Et Spengler applique le schéma de l'étude morphologique de la nature à la société humaine. Pour Spengler, toute société est un organisme à la structure complexe, aux éléments et aux formes interconnectés. Et cet organisme social s'appelle "culture". Toute culture est précédée par la naissance d'une "âme", par laquelle Spengler entend une nouvelle vision du monde (religieuse ou scientifique) : "Toute nouvelle culture s'éveille avec une certaine nouvelle vision du monde".

En réponse à ces attaques, Spengler a déclaré que s'il avait réellement étudié les œuvres d'un cercle aussi large de personnes intelligentes, voire brillantes, il n'aurait pas eu le temps d'écrire ses propres œuvres. Spengler a admis qu'il avait des prédécesseurs: Johann Wolfgang Goethe et Friedrich Nietzsche. Les deux sont les idoles de Spengler. Voici un extrait des notes de Spengler sur Nietzsche : "Il a découvert la tonalité des cultures étrangères. Personne avant lui n'avait la moindre idée du rythme de l'histoire...... Dans le tableau de l'histoire, que les recherches scientifiques ultérieures ont résumé en dates et en chiffres, il a d'abord connu un changement rythmique d'époques, de mœurs et de modes de pensée, de races entières et de grands individus, comme une sorte de symphonie ... Le musicien Nietzsche élève l'art du sentiment au style et au sentiment des cultures étrangères, sans tenir compte des sources et souvent en contradiction avec elles, mais quel sens !". Dans les notes autobiographiques de Spengler, publiées après sa mort, on trouve une telle révélation : "J'ai toujours été un aristocrate. Nietzsche était clair pour moi avant même que je ne le connaisse."

En réponse à ces attaques, Spengler a déclaré que s'il avait réellement étudié les œuvres d'un cercle aussi large de personnes intelligentes, voire brillantes, il n'aurait pas eu le temps d'écrire ses propres œuvres. Spengler a admis qu'il avait des prédécesseurs: Johann Wolfgang Goethe et Friedrich Nietzsche. Les deux sont les idoles de Spengler. Voici un extrait des notes de Spengler sur Nietzsche : "Il a découvert la tonalité des cultures étrangères. Personne avant lui n'avait la moindre idée du rythme de l'histoire...... Dans le tableau de l'histoire, que les recherches scientifiques ultérieures ont résumé en dates et en chiffres, il a d'abord connu un changement rythmique d'époques, de mœurs et de modes de pensée, de races entières et de grands individus, comme une sorte de symphonie ... Le musicien Nietzsche élève l'art du sentiment au style et au sentiment des cultures étrangères, sans tenir compte des sources et souvent en contradiction avec elles, mais quel sens !". Dans les notes autobiographiques de Spengler, publiées après sa mort, on trouve une telle révélation : "J'ai toujours été un aristocrate. Nietzsche était clair pour moi avant même que je ne le connaisse."

Le philosophe de l'histoire porte en lui un archétype, inné et non construit, et lorsque ces objets fluides lui sont présentés, il n'a pas le choix. Il déploie les potentialités de son archétype. Au niveau personnel et gnoséologique, il se passe la même chose que dans le cycle des cultures. L'âme de chaque culture, lorsqu'elle naît dans une parcelle primordiale, est tout entière un immense -mais non infini- rassemblement de possibilités : la biographie de cette culture est l'ensemble des manifestations déjà closes, qui se présentent à son regard et à sa compréhension. Une manifestation historique est déjà une obstruction à des possibilités qui n'ont pas eu lieu.

Le philosophe de l'histoire porte en lui un archétype, inné et non construit, et lorsque ces objets fluides lui sont présentés, il n'a pas le choix. Il déploie les potentialités de son archétype. Au niveau personnel et gnoséologique, il se passe la même chose que dans le cycle des cultures. L'âme de chaque culture, lorsqu'elle naît dans une parcelle primordiale, est tout entière un immense -mais non infini- rassemblement de possibilités : la biographie de cette culture est l'ensemble des manifestations déjà closes, qui se présentent à son regard et à sa compréhension. Une manifestation historique est déjà une obstruction à des possibilités qui n'ont pas eu lieu.

La notion même de "philosophie" devrait acquérir un autre sens. Rappelez-vous les mots de Nietzsche : "Que les dieux aussi philosophent me semble une pensée digne et pieuse, qui peut donner de la joie même au croyant dévot" ? C'est ce qu'il a écrit dans les brouillons de son livre Dionysos. Expérience de la philosophie divine. On sait que Nietzsche se disait élève du philosophe Dionysos. Sans doute, qu'en philosophant on entre dans la sphère du divin. Et, se référant une fois de plus à Nietzsche, on ne peut s'empêcher de souligner que "tous les philosophes sont des gens qui ont fait l'expérience de quelque chose d'inhabituel". Bien plus tôt, à l'époque de la Renaissance, Pic de la Mirandole avait dit quelque chose de similaire: "Si l'on examine la signification et le sens secret des noms sacrés d'Apollon, on verra qu'ils témoignent que Dieu est un philosophe non moins qu'un devin".

La notion même de "philosophie" devrait acquérir un autre sens. Rappelez-vous les mots de Nietzsche : "Que les dieux aussi philosophent me semble une pensée digne et pieuse, qui peut donner de la joie même au croyant dévot" ? C'est ce qu'il a écrit dans les brouillons de son livre Dionysos. Expérience de la philosophie divine. On sait que Nietzsche se disait élève du philosophe Dionysos. Sans doute, qu'en philosophant on entre dans la sphère du divin. Et, se référant une fois de plus à Nietzsche, on ne peut s'empêcher de souligner que "tous les philosophes sont des gens qui ont fait l'expérience de quelque chose d'inhabituel". Bien plus tôt, à l'époque de la Renaissance, Pic de la Mirandole avait dit quelque chose de similaire: "Si l'on examine la signification et le sens secret des noms sacrés d'Apollon, on verra qu'ils témoignent que Dieu est un philosophe non moins qu'un devin".

1.

1. 4.

4. 7.

7. Le

Le

Le fatum est d’abord le sentiment de l’unité du monde. Diogène Laerce (3ème s. av. JC) dit : « Dieu, l'Intellect, le Destin et Zeus ne font qu'un » (Vies et doctrines des philosophes illustres, VII, 135, Livre de poche / Classique, 1999). Il est ensuite, avec les stoïciens, le sentiment des causalités nécessaires pour que les choses adviennent, de l’interaction de toutes choses (ou encore principe de sympathie universelle), et du principe de non-contradiction qui régit le réel : une chose ne peut être et ne pas être. « Le destin est la somme de toutes les causes », résume Marc-Aurèle en une formule qui est celle du stoïcisme tardif, de plus en plus causaliste. Le fatum c’est l’acceptation que la volonté, et le caractère de chacun, puissent ne pas suffire à changer les choses et soi-même. Ce n’est pas le renoncement à essayer de forger son destin, à avoir des ambitions pour soi et les autres. Le sentiment du fatum n’est pas le nihilisme.

Le fatum est d’abord le sentiment de l’unité du monde. Diogène Laerce (3ème s. av. JC) dit : « Dieu, l'Intellect, le Destin et Zeus ne font qu'un » (Vies et doctrines des philosophes illustres, VII, 135, Livre de poche / Classique, 1999). Il est ensuite, avec les stoïciens, le sentiment des causalités nécessaires pour que les choses adviennent, de l’interaction de toutes choses (ou encore principe de sympathie universelle), et du principe de non-contradiction qui régit le réel : une chose ne peut être et ne pas être. « Le destin est la somme de toutes les causes », résume Marc-Aurèle en une formule qui est celle du stoïcisme tardif, de plus en plus causaliste. Le fatum c’est l’acceptation que la volonté, et le caractère de chacun, puissent ne pas suffire à changer les choses et soi-même. Ce n’est pas le renoncement à essayer de forger son destin, à avoir des ambitions pour soi et les autres. Le sentiment du fatum n’est pas le nihilisme.  Après ce que Jan Patocka a justement appelé la « traversée de la mort » (Essais hérétiques, op. cit.), représentée par les heurs et malheurs, drames inouïes et désillusions du XXème siècle, se pose la question des fondements de la volonté. Vouloir, mais pour quoi faire ? L’énergie est un bien, mais il faut aussi l’appliquer à un bien. Le bilan de la traversée du XXème siècle est double. 1/ le nihilisme acharné, destructeur et radicalisé, le nihilisme qui dit que « puisque certaines choses sont fichues, que tout soit fichu ». 2/ le nihilisme « mou » qu’est la fatigue.

Après ce que Jan Patocka a justement appelé la « traversée de la mort » (Essais hérétiques, op. cit.), représentée par les heurs et malheurs, drames inouïes et désillusions du XXème siècle, se pose la question des fondements de la volonté. Vouloir, mais pour quoi faire ? L’énergie est un bien, mais il faut aussi l’appliquer à un bien. Le bilan de la traversée du XXème siècle est double. 1/ le nihilisme acharné, destructeur et radicalisé, le nihilisme qui dit que « puisque certaines choses sont fichues, que tout soit fichu ». 2/ le nihilisme « mou » qu’est la fatigue.

Toutefois, entre les choix et les conséquences des choix se glisse le hasard. C’est le clinamen d’Epicure. C’est une déviation dans la chute des atomes qui fait qu’ils ne tombent pas exactement où on les attend et que la vie nait de cette déviation, de cet écart entre l’attendu et l’inattendu. Le tragique du fatum, c’est cela, c’est l’incertitude du destin. Elle a de quoi faire peur. « La pensée du hasard est une pensée d’épouvante », indique Clément Rosset (Logique du pire, PUF, 1971). Mais l’homme est celui qui détermine, non pas le triomphe du Bien, mais sa forme, non pas le triomphe du Beau, mais encore sa forme.

Toutefois, entre les choix et les conséquences des choix se glisse le hasard. C’est le clinamen d’Epicure. C’est une déviation dans la chute des atomes qui fait qu’ils ne tombent pas exactement où on les attend et que la vie nait de cette déviation, de cet écart entre l’attendu et l’inattendu. Le tragique du fatum, c’est cela, c’est l’incertitude du destin. Elle a de quoi faire peur. « La pensée du hasard est une pensée d’épouvante », indique Clément Rosset (Logique du pire, PUF, 1971). Mais l’homme est celui qui détermine, non pas le triomphe du Bien, mais sa forme, non pas le triomphe du Beau, mais encore sa forme.

Au demeurant, la croyance, comme l'opinion, sont affaires subjectives, souvent superficielles et étroites. On se demande pourquoi les hommes sont si attachés à leurs croyances: ils aiment l'étroitesse, ils s'y croient à l'abri, - grave illusion. Ils croient pour n'avoir pas à éprouver. La citerne croupissante leur semble préférable à la source vive... Et moins ils éprouvent et plus ils veulent faire croire, imposer leurs croyances qui ne reposent alors que sur leur incommensurable vanité.

Au demeurant, la croyance, comme l'opinion, sont affaires subjectives, souvent superficielles et étroites. On se demande pourquoi les hommes sont si attachés à leurs croyances: ils aiment l'étroitesse, ils s'y croient à l'abri, - grave illusion. Ils croient pour n'avoir pas à éprouver. La citerne croupissante leur semble préférable à la source vive... Et moins ils éprouvent et plus ils veulent faire croire, imposer leurs croyances qui ne reposent alors que sur leur incommensurable vanité.

Le vaste enlaidissement de tout ne doit pas nous dissimuler que la beauté demeure, et l'enlaidissement même, dans sa planification, dans sa volonté, témoigne de la souveraineté de la beauté qui sera humiliée, recouverte, insultée mais jamais défaite. Le brin d'herbe perce le goudron.

Le vaste enlaidissement de tout ne doit pas nous dissimuler que la beauté demeure, et l'enlaidissement même, dans sa planification, dans sa volonté, témoigne de la souveraineté de la beauté qui sera humiliée, recouverte, insultée mais jamais défaite. Le brin d'herbe perce le goudron.  Anna Calosso:

Anna Calosso:  Anna Calosso:

Anna Calosso:

Goethe était, pour la culture européenne, un véritable aimant. Les intellectuels de premier rang des 19ème et 20ème siècles s'y sont confrontés. Pour n'en citer que quelques-uns: Hegel, Schelling, Nietzsche, George, Löwith. Même le père de l'anthroposophie, Rudolf Steiner, comme le reconnaît James Webb, avait dans le "génie de Weimar" un point de référence essentiel. De plus, un poète, un homme de lettres et un philosophe de sa stature ne pouvait être négligé par les vives curiosités qui animaient les recherches de Steiner. Chargé d'éditer les écrits scientifiques du penseur romantique, Steiner a traité ce domaine particulier mais très important de la recherche de Goethe dans un volume qui a été récemment porté à la connaissance des lecteurs par Iduna editrice (pour les commandes:

Goethe était, pour la culture européenne, un véritable aimant. Les intellectuels de premier rang des 19ème et 20ème siècles s'y sont confrontés. Pour n'en citer que quelques-uns: Hegel, Schelling, Nietzsche, George, Löwith. Même le père de l'anthroposophie, Rudolf Steiner, comme le reconnaît James Webb, avait dans le "génie de Weimar" un point de référence essentiel. De plus, un poète, un homme de lettres et un philosophe de sa stature ne pouvait être négligé par les vives curiosités qui animaient les recherches de Steiner. Chargé d'éditer les écrits scientifiques du penseur romantique, Steiner a traité ce domaine particulier mais très important de la recherche de Goethe dans un volume qui a été récemment porté à la connaissance des lecteurs par Iduna editrice (pour les commandes:  Avec ce "type", la nature joue, donnant naissance à la multiplicité de la vie. Contrairement à Darwin, qui considérait que la dimension constante de la nature n'existait pas, étant donné la présence vérifiable de la variabilité des aspects extérieurs du monde végétal et animal, Goethe est parti à la recherche de cette dernière, découvrant: 1) le "type", c'est-à-dire la loi qui se manifeste dans les organismes (l'animalité de l'animal); 2) l'action réciproque d'interaction entre l'organisme et la nature inorganique (adaptation et lutte pour l'existence). Darwin ne s'était arrêté que sur ce dernier aspect. En 1790, Goethe expose sa théorie de la métamorphose: "Ce concept est celui d'une expansion et d'une contraction alternées" (p. 21) des entités. Dans la graine, la plante est contractée. Avec les feuilles, sa première expansion se produit. Dans le calice, les forces reviennent se contracter en un point axial, tandis que la corolle témoigne d'une nouvelle expansion. Étamines et pistil sont l'expression de la contraction suivante, fruit de la dernière expansion végétale, qui cache en elle la nouvelle graine. C'est un processus d'entéléchie cyclique. Quant aux différences entre le monde animal et le monde humain, la science de l'époque pensait que seuls les animaux possédaient, entre les deux parties symétriques de la mâchoire supérieure, l'os intermaxillaire. Goethe, en 1784, a montré l'inanité de cette thèse. Cela impliquait que les éléments: "répartis chez les animaux, se réunissent en harmonie dans la figure humaine" (p. 35). Goethe l'avait déjà compris dans ses études de physiognomonie, où la structure osseuse du corps humain renvoyait à la position proéminente de la tête, indiquant, d'un point de vue symbolique, le destin spirituel, et non chosal, de l'être humain. Bref, pour Goethe, dans les organismes: "Toutes les qualités sensibles apparaissent [...] comme les conséquences d'un état qui n'est plus perceptible par les sens" (p. 47). Le savant y parvenait grâce à ce que Spinoza avait défini comme une connaissance d'un troisième type, la scientia intuitiva. En effet, rappelle Steiner, le deus sive natura de Spinoza est le contenu idéal du monde, c'est Dieu qui se donne dans les entités, car quelque chose de la physis est vivifié de l'intérieur, par l'idée. Alors que le concept de l'intellect est une somme d'observation et d'analyse, l'idée est le résultat de l'expérience directe et non médiatisée de la raison. Il s'agit là, selon Steiner, d'un idéalisme empirique. Goethe, en dialogue avec les grands noms de l'idéalisme, reconnaît à la pensée la faculté d'aller au-delà du sensible, la capacité de saisir l'idée comme ‘’forme’’ de la nature: "La perception de l'idée dans la réalité est la véritable communion de l'homme " (p. 84). C'est un processus de ‘’cosmisation’’ de l'humain.

Avec ce "type", la nature joue, donnant naissance à la multiplicité de la vie. Contrairement à Darwin, qui considérait que la dimension constante de la nature n'existait pas, étant donné la présence vérifiable de la variabilité des aspects extérieurs du monde végétal et animal, Goethe est parti à la recherche de cette dernière, découvrant: 1) le "type", c'est-à-dire la loi qui se manifeste dans les organismes (l'animalité de l'animal); 2) l'action réciproque d'interaction entre l'organisme et la nature inorganique (adaptation et lutte pour l'existence). Darwin ne s'était arrêté que sur ce dernier aspect. En 1790, Goethe expose sa théorie de la métamorphose: "Ce concept est celui d'une expansion et d'une contraction alternées" (p. 21) des entités. Dans la graine, la plante est contractée. Avec les feuilles, sa première expansion se produit. Dans le calice, les forces reviennent se contracter en un point axial, tandis que la corolle témoigne d'une nouvelle expansion. Étamines et pistil sont l'expression de la contraction suivante, fruit de la dernière expansion végétale, qui cache en elle la nouvelle graine. C'est un processus d'entéléchie cyclique. Quant aux différences entre le monde animal et le monde humain, la science de l'époque pensait que seuls les animaux possédaient, entre les deux parties symétriques de la mâchoire supérieure, l'os intermaxillaire. Goethe, en 1784, a montré l'inanité de cette thèse. Cela impliquait que les éléments: "répartis chez les animaux, se réunissent en harmonie dans la figure humaine" (p. 35). Goethe l'avait déjà compris dans ses études de physiognomonie, où la structure osseuse du corps humain renvoyait à la position proéminente de la tête, indiquant, d'un point de vue symbolique, le destin spirituel, et non chosal, de l'être humain. Bref, pour Goethe, dans les organismes: "Toutes les qualités sensibles apparaissent [...] comme les conséquences d'un état qui n'est plus perceptible par les sens" (p. 47). Le savant y parvenait grâce à ce que Spinoza avait défini comme une connaissance d'un troisième type, la scientia intuitiva. En effet, rappelle Steiner, le deus sive natura de Spinoza est le contenu idéal du monde, c'est Dieu qui se donne dans les entités, car quelque chose de la physis est vivifié de l'intérieur, par l'idée. Alors que le concept de l'intellect est une somme d'observation et d'analyse, l'idée est le résultat de l'expérience directe et non médiatisée de la raison. Il s'agit là, selon Steiner, d'un idéalisme empirique. Goethe, en dialogue avec les grands noms de l'idéalisme, reconnaît à la pensée la faculté d'aller au-delà du sensible, la capacité de saisir l'idée comme ‘’forme’’ de la nature: "La perception de l'idée dans la réalité est la véritable communion de l'homme " (p. 84). C'est un processus de ‘’cosmisation’’ de l'humain.

Carlos X. Blanco, un ancien étudiant de Gustavo Bueno et de moi-même au début des années 1980 à l'université d'Oviedo, a publié un livre intitulé Ensayos Antimaterialistas (Letras Inquietas, La Rioja, 2021). Il me le dédie et utilise en même temps certaines de mes idées philosophiques pour développer ce que l'on pourrait appeler une critique assimilatrice, et non simplement destructrice, de la philosophie de Gustavo Bueno. Ce faisant, il tente de montrer que le "matérialisme" de Bueno est un vestige de ses débuts philosophiques, proches du marxisme, qui reste toutefois intact chez la majorité de ses interprètes et disciples actuels. Mais c’est un matérialisme qui doit être dûment critiqué et éliminé car il est à l'origine du caractère dogmatique que certains perçoivent dans l'œuvre par ailleurs très précieuse et créative de Gustavo Bueno. Mais si le matérialisme est éliminé, il semblerait que, pour certains, les fondements ou le mortier de la philosophie de Bueno et du ‘’buénisme’’ soient également éliminés. Les différentes parties du corpus buénien, telles que la ‘’Théorie de la science’’, l'Anthropologie, la ‘’Théorie de la religion’’ ou la ‘’Théorie politique’’, pour ne citer que les parties dans lesquelles Bueno a apporté des innovations très précieuses, seraient laissées en vrac. C'est pourquoi il n'est pas si facile de procéder à une telle élimination sans courir le risque que l'unité systématique, dont se réclame la philosophie de Bueno, s'effondre.

Carlos X. Blanco, un ancien étudiant de Gustavo Bueno et de moi-même au début des années 1980 à l'université d'Oviedo, a publié un livre intitulé Ensayos Antimaterialistas (Letras Inquietas, La Rioja, 2021). Il me le dédie et utilise en même temps certaines de mes idées philosophiques pour développer ce que l'on pourrait appeler une critique assimilatrice, et non simplement destructrice, de la philosophie de Gustavo Bueno. Ce faisant, il tente de montrer que le "matérialisme" de Bueno est un vestige de ses débuts philosophiques, proches du marxisme, qui reste toutefois intact chez la majorité de ses interprètes et disciples actuels. Mais c’est un matérialisme qui doit être dûment critiqué et éliminé car il est à l'origine du caractère dogmatique que certains perçoivent dans l'œuvre par ailleurs très précieuse et créative de Gustavo Bueno. Mais si le matérialisme est éliminé, il semblerait que, pour certains, les fondements ou le mortier de la philosophie de Bueno et du ‘’buénisme’’ soient également éliminés. Les différentes parties du corpus buénien, telles que la ‘’Théorie de la science’’, l'Anthropologie, la ‘’Théorie de la religion’’ ou la ‘’Théorie politique’’, pour ne citer que les parties dans lesquelles Bueno a apporté des innovations très précieuses, seraient laissées en vrac. C'est pourquoi il n'est pas si facile de procéder à une telle élimination sans courir le risque que l'unité systématique, dont se réclame la philosophie de Bueno, s'effondre.

Un exemple célèbre de ce qui est considéré comme une procédure philosophique non scolastique est celui de Descartes lorsqu'il commence sa philosophie par le doute, au lieu de partir du réalisme aristotélicien, comme le faisait Francisco Suarez ou les néo-scolastiques espagnols de son époque, sans le remettre en question. Descartes, réfléchissant aux nouveaux résultats obtenus dans les mathématiques et la physique de son époque, tente de procéder d'une nouvelle manière méthodique pour aborder les questions philosophiques. C'est cette procédure qui le conduit à la philosophie idéaliste moderne, qui apparaît alors comme un résultat et non comme un point de départ. De même, Kant, réfléchissant sur ce qu'il appelle le factum de la nouvelle physique de Newton, en vient à jeter les bases d'une nouvelle Théorie de la connaissance et de la science qui provoque l'apparition d'une Philosophie critique, comme alternative à la Métaphysique dogmatique, et qui marque le terrain sur lequel la philosophie contemporaine va se déployer.

Un exemple célèbre de ce qui est considéré comme une procédure philosophique non scolastique est celui de Descartes lorsqu'il commence sa philosophie par le doute, au lieu de partir du réalisme aristotélicien, comme le faisait Francisco Suarez ou les néo-scolastiques espagnols de son époque, sans le remettre en question. Descartes, réfléchissant aux nouveaux résultats obtenus dans les mathématiques et la physique de son époque, tente de procéder d'une nouvelle manière méthodique pour aborder les questions philosophiques. C'est cette procédure qui le conduit à la philosophie idéaliste moderne, qui apparaît alors comme un résultat et non comme un point de départ. De même, Kant, réfléchissant sur ce qu'il appelle le factum de la nouvelle physique de Newton, en vient à jeter les bases d'une nouvelle Théorie de la connaissance et de la science qui provoque l'apparition d'une Philosophie critique, comme alternative à la Métaphysique dogmatique, et qui marque le terrain sur lequel la philosophie contemporaine va se déployer. En revanche, dans d'autres ouvrages du dernier Bueno, notamment à partir de L'Espagne face à l'Europe (1999), il entreprend de traiter dans le domaine de la philosophie de l'histoire un thème classique de la réflexion philosophique d'Ortega y Gasset, avec lequel il aborde la signification historique et politique de notre nation. L'horizon du socialisme soviétique vers lequel pointait le premier Bueno des Ensayos materialistas sera désormais remplacé, après la chute du mur de Berlin, par le nouvel horizon d'une future communauté hispanique fondée sur les vestiges culturels de l'Empire espagnol qui survivent encore après son naufrage politique. Avec cela, un virage à 180º se produit dans la recherche d'une influence politique de sa philosophie qui, s'éloignant des groupes marxistes testimoniaux ou de ce qu'il appelle la "gauche indéfinie", commence à avoir ses premiers effets sur les groupes politiques montants de la politique espagnole comme Vox. L'objectif est de sauver une Espagne "catholique" de l'impérialisme protestant anglo-saxon et du fanatisme musulman, qui menace à nouveau aujourd'hui. Indépendamment de la signification de ce tournant, ce qui est frappant, c'est qu'il implique clairement l'abandon par Bueno de l'horizon politique marxiste et la recherche de nouveaux fondements philosophico-historiques pour les problèmes de l'Espagne. C'est pourquoi nous pensons que nous devons également partir à la recherche de nouvelles bases pour sa philosophie fondamentale, sa gnoséologie, son ontologie, et ainsi de suite. C'est ce que, en tant que disciple direct et collaborateur depuis des années du programme d'application du ‘’bon matérialisme philosophique’’ au domaine de l'Histoire de la philosophie, nous avons proposé sans recevoir aucune réponse. Seules quelques personnes proches de nous nous ont encouragés dans la tâche d’une révision critique de l'œuvre de Don Gustavo afin de chercher son amélioration critique dans ses fondements avec notre proposition philosophique appelée ‘’Pensée Habile’’. L'un d'entre eux a été Carlos X. Blanco. C'est avec ses mots que nous terminons ces réflexions, en recommandant vivement la lecture de son livre, dont le titre rend justice à son contenu, en raison de sa prose agréable et brillante, typique d'un tel genre philosophique, contrairement au propre livre de Bueno qui, au lieu d'appartenir à un tel genre, appartient, malgré son titre, au genre du Traité, d'un Traité d'ontologie dense, complexe et aride :

En revanche, dans d'autres ouvrages du dernier Bueno, notamment à partir de L'Espagne face à l'Europe (1999), il entreprend de traiter dans le domaine de la philosophie de l'histoire un thème classique de la réflexion philosophique d'Ortega y Gasset, avec lequel il aborde la signification historique et politique de notre nation. L'horizon du socialisme soviétique vers lequel pointait le premier Bueno des Ensayos materialistas sera désormais remplacé, après la chute du mur de Berlin, par le nouvel horizon d'une future communauté hispanique fondée sur les vestiges culturels de l'Empire espagnol qui survivent encore après son naufrage politique. Avec cela, un virage à 180º se produit dans la recherche d'une influence politique de sa philosophie qui, s'éloignant des groupes marxistes testimoniaux ou de ce qu'il appelle la "gauche indéfinie", commence à avoir ses premiers effets sur les groupes politiques montants de la politique espagnole comme Vox. L'objectif est de sauver une Espagne "catholique" de l'impérialisme protestant anglo-saxon et du fanatisme musulman, qui menace à nouveau aujourd'hui. Indépendamment de la signification de ce tournant, ce qui est frappant, c'est qu'il implique clairement l'abandon par Bueno de l'horizon politique marxiste et la recherche de nouveaux fondements philosophico-historiques pour les problèmes de l'Espagne. C'est pourquoi nous pensons que nous devons également partir à la recherche de nouvelles bases pour sa philosophie fondamentale, sa gnoséologie, son ontologie, et ainsi de suite. C'est ce que, en tant que disciple direct et collaborateur depuis des années du programme d'application du ‘’bon matérialisme philosophique’’ au domaine de l'Histoire de la philosophie, nous avons proposé sans recevoir aucune réponse. Seules quelques personnes proches de nous nous ont encouragés dans la tâche d’une révision critique de l'œuvre de Don Gustavo afin de chercher son amélioration critique dans ses fondements avec notre proposition philosophique appelée ‘’Pensée Habile’’. L'un d'entre eux a été Carlos X. Blanco. C'est avec ses mots que nous terminons ces réflexions, en recommandant vivement la lecture de son livre, dont le titre rend justice à son contenu, en raison de sa prose agréable et brillante, typique d'un tel genre philosophique, contrairement au propre livre de Bueno qui, au lieu d'appartenir à un tel genre, appartient, malgré son titre, au genre du Traité, d'un Traité d'ontologie dense, complexe et aride :  "Le dogmatisme ontologique, déséquilibré par rapport aux analyses gnoséologiques très fines proposées par Bueno et son École au fil des ans, avec lesquelles il est en décalage, est la clé qui peut nous illustrer le peu de stabilité de cette École à partir de la deuxième ou troisième génération, et la difficulté à ouvrir des débats internes et à accueillir la critique constructive - une difficulté le plus souvent reconnue par les observateurs, sauf par ceux qui sont délibérément ancrés dans l'esprit sectaire. L'engagement marxiste initial des Essais matérialistes, à savoir une sorte de nouvelle fondation du matérialisme dialectique et une contribution explicite à la réalisation d'une "société sans classes", est ce qui a alourdi la philosophie de ce grand homme qu'était Don Gustavo Bueno, et a également fait avorter de façon permanente la continuité de son École" (Carlos X. Blanco, Ensayos antimaterialistas, Letras Inquietas, 2021, pgs.131-132).

"Le dogmatisme ontologique, déséquilibré par rapport aux analyses gnoséologiques très fines proposées par Bueno et son École au fil des ans, avec lesquelles il est en décalage, est la clé qui peut nous illustrer le peu de stabilité de cette École à partir de la deuxième ou troisième génération, et la difficulté à ouvrir des débats internes et à accueillir la critique constructive - une difficulté le plus souvent reconnue par les observateurs, sauf par ceux qui sont délibérément ancrés dans l'esprit sectaire. L'engagement marxiste initial des Essais matérialistes, à savoir une sorte de nouvelle fondation du matérialisme dialectique et une contribution explicite à la réalisation d'une "société sans classes", est ce qui a alourdi la philosophie de ce grand homme qu'était Don Gustavo Bueno, et a également fait avorter de façon permanente la continuité de son École" (Carlos X. Blanco, Ensayos antimaterialistas, Letras Inquietas, 2021, pgs.131-132).

L'influence de Carl Schmitt en Chine dépasse largement le cercle des philosophes politiques. Gao Quanxi (photo) et Chen Duanhong, éminents représentants du constitutionnalisme politique chinois, ont utilisé l'élaboration théorique de Schmitt pour comprendre en profondeur la nature de la Constitution de la République populaire.

L'influence de Carl Schmitt en Chine dépasse largement le cercle des philosophes politiques. Gao Quanxi (photo) et Chen Duanhong, éminents représentants du constitutionnalisme politique chinois, ont utilisé l'élaboration théorique de Schmitt pour comprendre en profondeur la nature de la Constitution de la République populaire.

Selon Schmitt, toute Constitution positive découle d'une décision politique fondatrice. La Constitution se réfère directement au moment politique (à la décision du Sujet en possession du pouvoir constituant), tandis que le droit constitutionnel se réfère aux normes de la Constitution.

Selon Schmitt, toute Constitution positive découle d'une décision politique fondatrice. La Constitution se réfère directement au moment politique (à la décision du Sujet en possession du pouvoir constituant), tandis que le droit constitutionnel se réfère aux normes de la Constitution. Gao Quanxi et Chen Duanhong soutiennent tous deux la thèse selon laquelle la Constitution chinoise se situe dans une sorte de juste milieu entre l'exceptionnalisme et l'ordinaire. Cependant, si le premier tente de réduire l'espace d'action du Parti par rapport à la Constitution en vue de la "normalisation" définitive, le second (et cela le rend plus proche du modèle de leadership théorisé par Xi Jinping) exalte le rôle et le pouvoir constituant permanent du Parti. Ce pouvoir coexiste avec le "pouvoir constitué" de l'Assemblée nationale populaire. Le parti exerce ainsi un pouvoir décisionnel ; ses choix, s'ils s'avèrent avantageux, sont repris sous forme d'amendements à la Constitution ou, dans le cas contraire, ils peuvent être suspendus.

Gao Quanxi et Chen Duanhong soutiennent tous deux la thèse selon laquelle la Constitution chinoise se situe dans une sorte de juste milieu entre l'exceptionnalisme et l'ordinaire. Cependant, si le premier tente de réduire l'espace d'action du Parti par rapport à la Constitution en vue de la "normalisation" définitive, le second (et cela le rend plus proche du modèle de leadership théorisé par Xi Jinping) exalte le rôle et le pouvoir constituant permanent du Parti. Ce pouvoir coexiste avec le "pouvoir constitué" de l'Assemblée nationale populaire. Le parti exerce ainsi un pouvoir décisionnel ; ses choix, s'ils s'avèrent avantageux, sont repris sous forme d'amendements à la Constitution ou, dans le cas contraire, ils peuvent être suspendus.