Archivio - 2003

Piero Pagliani(1) :

ALLA CONQUISTA DEL CUORE DELLA TERRA

Il testo completo su http://www.fedevangelica.it/glam/docglam/42/glam42.exe

Parte I. Potere, egemonia e guerra. La guerra e i cicli sistemici. Tipi di guerra - Violenza, potere politico e potere economico - Le fasi storiche ricorrenti di accumulazione del capitale e le “guerre sistemiche”. I cicli sistemici storici. Il ciclo britannico (Rule Britannia! Britannia rule the waves) - Non “imperialismo” ma “tipi di imperialismo” - L’Impero britannico e l’imperialismo britannico. Il ciclo americano - La crisi del ciclo americano - La fine del ciclo americano (L’Oriente è rosso?). Cala il sipario. La supremazia statunitense come accanimento terapeutico? Dallo scontro tra civiltà allo scontro nelle civiltà: Lo scontro nelle civiltà - La volontà e la rappresentazione - Autori e beneficiari: la pseudo-logica dominante - Perché l’Islam politico - L’impero autoreferenziale statunitense e il cosiddetto “spirito protestante” - I valori occidentali e la loro esportazione. Nota su maggioranza, minoranza e soggetti alternativi. Il sipario strappato: è possibile una resistenza? Appendice A: i primi cicli sistemici. Il ciclo genovese-iberico - Il ciclo olandese - La nascita dello stato-nazione capitalistico inglese.

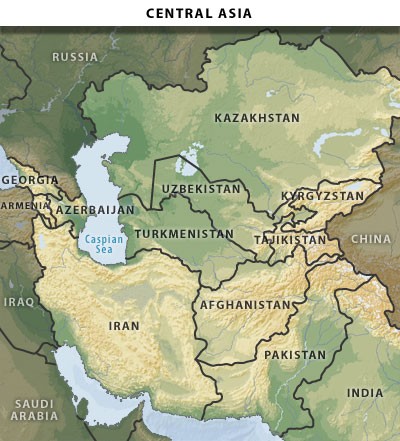

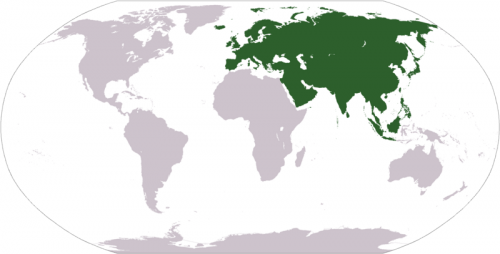

Parte II. La conquista dell’Eurasia. L’Eurasia. Un posto che ne vale la pena. Le caratteristiche uniche dell’Eurasia - L’Heartland: Asia Centrale e Caucaso. Ovvero, la Torre di Babele. Breve profilo dei contendenti principali. La Russia - La Cina - La Turchia - L’Iran - L’Uzbekistan - La geopolitica degli Stati Uniti: dalla crisi egemonica alla conquista dell’Heartland. Impero o Imperialismo?. Il pendolo delle “opportunità”: i punti salienti della storia recente. Cambiamenti strategici nella storia recente dell’Heartland - L’eredità di Bush Jr. - I nuovi schieramenti - Excursus: perché è stato ucciso il Comandante Massud? - La conquista dell’Heartland e la guerra all’Iraq. L’Heartland e la geopolitica delle risorse energetiche. Premessa - Stime delle riserve energetiche in Asia Centrale - Pensieri geostrategici - Le pipeline: tra geopolitica e keynesismo di guerra - Gli sporchi giochi attorno alla BTC - La BTC: un’opera sovvenzionata dall’apparato militare-industriale? Geopolitica delle risorse naturali: ambiente e acqua. Generalità - Cenni sulla questione dell’acqua in Medio Oriente: l’asse “idro-militare” Turchia-Israele - Cenni sulla questione delle risorse idriche in Asia Centrale - Petrolio e acqua: il caso dello Xinjiang - Petrolio e ambiente: il caso del Bosforo. Epilogo. Excursus: di nuovo sull’autoreferenzialità. Appendice B: Il conflitto del Nagorno-Karabakh - Le contraddizioni degli USA nella politica eurasiatica: Sezione 907 contro Silk Road Strategy Act. Appendice C: L’Olocausto Armeno. Gli Armeni - Il genocidio - “Umanità” è un concetto geopolitico, come le direttrici delle pipeline.

------------------------------------------------------------------------

Come è tristemente noto, le guerre sono sempre rivestite da ideali. E’ un meccanismo che gli antichi Romani avevano codificato nel famoso "si vis pacem, para bellum", se vuoi la pace prepara la guerra. Il meccanismo dell’ossimoro, della contraddizione in termini. "Pace è guerra" come, riecheggiando Orwell, giustamente la scrittrice e militante indiana Arundhati Roy intitolava un suo articolo sull’Afganistan. "Guerra Umanitaria", "Guerra Etica" e via celando la verità, con il corredo di "effetti collaterali", "precisione chirurgica", "prezzi giusti da pagare" (da parte delle vittime, ovviamente), ecc. Nonostante l’assordante clamore di questo sistema di inganni, è ormai evidente a tutti che in ogni angolo del mondo milioni di persone in qualche modo hanno capito che i "conflitti locali" degli ultimi tre lustri, giustificati da questi o quei motivi, inventati o reali che siano, fanno in realtà parte di una produzione in serie progettata e realizzata, con gli inevitabili aggiustamenti in corso d’opera, dall’attuale potenza capitalistica dominante, gli USA, e dal suo entourage che incomincia ad assumere forme instabili e cangianti.

Il petrolio: una spiegazione necessaria ma non sufficiente

Moltissime persone hanno anche incominciato ad intuire che il petrolio deve c’entrare non poco in questi conflitti. La guerra del Golfo era paradigmatica, ma anche ai tempi di quella contro la Serbia qualche osservatore controcorrente e attento si era ricordato di un progetto per fare transitare attraverso il Kossovo in direzione dell’Europa occidentale gli idrocarburi fossili provenienti dai terminali sul Mar Nero(2). Probabilmente era un motivo secondario, però forse non così tanto, vista poi l’ampiezza della base di Camp Bondsteel, costruita in Kossovo vicino a oleodotti e corridoi energetici da una affiliata della compagnia petrolifera "Halliburton Oil" di cui Cheney era Direttore Generale(3). Poteva essere una coincidenza. Ma anche l’Afganistan è da anni considerato un territorio di transito preferenziale (rispetto all’invisa Repubblica Islamica dell’Iran) per gli idrocarburi fossili estratti dalla zona del Mar Caspio che saranno diretti verso l’Oceano Indiano. Infatti, un intervento in Afganistan contro i recalcitranti (e irriconoscenti) Talebani era già nell’agenda di Clinton, senza bisogno del destro poi "offerto" da Osama bin Laden. E, similmente, anche l’intervento nel Kossovo era già stato deciso molto prima del preteso "genocidio"(4). E ora di nuovo l’Iraq. A freddo. Anche qui, per pura coincidenza, troviamo il petrolio, esattamente la più grande riserva mondiale dopo l’Arabia Saudita. Petrolio di ottima qualità, economico da estrarre. E, ancora per puro caso, l’oro nero si trova anche in quasi tutti i Paesi elencati nell’agenda antiterrorismo degli Stati Uniti: Iran, Sudan, Indonesia. Il petrolio è quindi un collante evidente dei conflitti avvenuti e di quelli a venire. Ma esiste un’altra coincidenza ancora più interessante: tutti e tre gli "Stati canaglia" canonici sono in Asia. Inoltre, verosimilmente i prossimi obiettivi saranno decisi insieme ad Israele e quindi, riflettendo la strategia geopolitica di questo Paese, che insiste sul Medio Oriente e sull’Asia Centrale (via Turchia), saranno anch'essi concentrati in quest’area(5). Troppe coincidenze fanno, ovviamente, un piano lucido. Ma quale piano? Questo piano ha a che fare solo con il petrolio? O è un piano più vasto?

Il "cuore della terra" e il controllo delle "nuove vie della seta"

Ci sono molti motivi per ritenere che il controllo delle risorse energetiche costituisca un fattore importante di un calcolo più ampio. Secondo il mio modo di vedere i martoriati Iraq e Afganistan, i tristemente noti Kossovo e Bosnia, così come gli sconosciuti, ma anch'essi infelici, Azerbaijan e Georgia e il furbo Uzbekistan sono tutte tappe di quella che definisco "la conquista del cuore della Terra", cioè l’attuazione riveduta e aggiornata della classica "dottrina Brzezinski" di conquista del centro dell’Eurasia, o meglio ancora, prendendo a prestito il nome di una legge statunitense varata all’uopo nel 1999, il Silk Road Strategy Act, sono tappe verso il controllo delle nuove vie della seta, delle risorse energetiche che vi fanno capo e di quelle del Golfo. Ma per un fine strategico più complesso. Le tappe successive potrebbero essere l’Iran, la Siria o anche un’Arabia Saudita già adesso in pesantissima crisi economica e sociale e ulteriormente destabilizzata dal probabile dopo Saddam(6). Più facilmente, con i soldi e non con le armi, ovverosia alla moda dell’Uzbekistan (già da tempo infeudato a Stati Uniti e Israele), sono ormai a portata di mano il Kirghizistan e il Tagikistan(7). Interessante sarà vedere cosa gli Stati Uniti intenderanno fare con il Kazakistan, il cui petrolio è appetito da tutti e potrebbe essere essenziale per dare un senso economico ad un oggetto su cui vale la pena soffermarsi brevemente: la pipeline Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) che unirà i pozzi petroliferi di un Azerbaijan ormai praticamente federato alla Turchia, a un grande terminale petrolifero proprio sulla costa mediterranea del (bellissimo) paese fondato da Atatürk, passando attraverso una Georgia che non vede l’ora di sbarazzarsi della presenza militare russa (che comunque tra qualche anno dovrà sgombrare il campo grazie ai Protocolli di Istanbul). Ma per sperare di fornire alla BTC la quota giornaliera di petrolio imposta dai calcoli economici bisognerà vincere le indecisioni del governo di Astana, alternativamente propenso verso la Cina, la Russia, l’Iran e l’Occidente. Per quanto riguarda il Turkmenistan, per ora apparentemente c’è poco da sperare dato che sembra soddisfatto degli accordi che legano i suoi ricchissimi giacimenti di gas naturale alla rete di gasdotti della russa Gazprom. E, come ben sanno gli Stati Uniti, le pipeline non sono solo corridoi energetici, ma anche diplomatici.

Il keynesismo di guerra delle pipelines.

La BTC, fortemente voluta dal dipartimento di Stato statunitense (e non, si noti bene, da quello dell’energia come sarebbe stato naturale) è un’opera quasi sconosciuta – e specialmente ai nostri più gettonati commentatori – ma per ora è il miglior esempio di attuazione nel nuovo impero formale degli USA di quel "keynesismo di guerra" di cui tanto si parla. Infatti benché non abbia attualmente una prospettiva molto profittevole questa pipeline ha, tuttavia, il nobile compito geostrategico di sottrarre il petrolio del Mar Caspio all’influenza russa, cinese e iraniana e di cementare la "nuova via della seta" Turchia-Georgia-Azerbaijan, che in realtà inizia in Israele e termina nel bel mezzo dell’Asia Centrale a ridosso della Cina. Un vero e proprio paradigma della strategia statunitense. Una strategia che ha l’obiettivo conclamato di contrastare, attraverso il controllo dei principali fattori strategici (posizione geografica e risorse energetiche), la possibilità che in Eurasia si formi un’aggregazione di forze che possa mettere in discussione la supremazia statunitense, la quale, per leggere a ritroso una spudorata ammissione del dottor Kissinger, è solo un altro modo per definire la cosiddetta "globalizzazione". Se questa strategia è evidente, se non altro perché dichiarata senza troppe remore dai responsabili statunitensi, ne sono però meno evidenti le motivazioni più profonde. Al di là delle apparenze, della propaganda e delle certezze anche di sinistra, ritengo che sia più che sensato porsi delle domande, se non altro a partire dalla constatazione che è alquanto strano che gli Stati Uniti sentano minacciata la propria supremazia proprio dopo che l’unica altra superpotenza, l’URSS, è collassata.

I diritti umani come transponder per bombardieri

La vulgata propagandistica narra di una lotta titanica contro un terrorismo internazionale senza obiettivi razionali ma motivato da istinti premoderni se non addirittura primordiali. Una lotta che si complementa con una missione storica: la difesa e l’ampliamento dei diritti umani, della sicurezza globale e della democrazia. Queste sono le motivazioni superficiali, ovvero quelle che si vuole far apparire in superficie, come la punta di un iceberg. Ma già un solo metro sotto il livello del mare spariscono, perché lì iniziano quelle più profonde. Come l’Afganistan insegna, diritti umani, sicurezza e democrazia non sono nemmeno "side effects" della guerra, che purtroppo sono di tipo ben differente. Al contrario, l’uso strumentale dei diritti umani equivale esattamente alla loro cerimonia funebre. Infatti il problema che pone questo scenario è che quando i diritti umani sono utilizzati come armi politiche o quando seguono compatibilità strategiche e non sono invece concepiti come diritti individuali e collettivi universali, indivisibili e inalienabili, diventano inservibili perché ogni richiamo ad essi rischia di diventare un transponder per bombardieri. La motivazione più recepita e variamente elaborata dalla sinistra è invece il petrolio. Come abbiamo visto è sicuramente più pertinente; tuttavia è parziale e questa parzialità rischia di metterne in ombra la pregnanza: perché infatti gli Stati Uniti avrebbero la necessità di acquisire militarmente questo controllo dato che, almeno apparentemente, hanno una forza politica ed economica tale da attrarre e condizionare qualsiasi paese produttore, dall’Arabia Saudita alla Russia? L’utile di breve e medio termine che ne ricaverebbero vale gli altissimi rischi economici, politici e militari che queste aggressioni comportano? La risposta non può consistere nel ribaltare gli assiomi statunitensi e vedere negli USA un "Regno del Male" con l’aggravante di essere guidato da un gruppo dirigente particolarmente ignorante, aggressivo e arrogante (cosa sicuramente vera) che ormai non riesce ad inventarsi nient’altro che la conquista imperialistica diretta delle risorse altrui. E’ chiaramente una spiegazione limitata, a volte frutto di legittima esasperazione, ma non accettabile, per il semplice motivo che in linea di principio anche le spiegazioni che prendono in considerazione fattori irrazionali o mitologici devono comunque inserirli in un quadro analitico razionale.

Il dominio statunitense: parabola di un ciclo sistemico di accumulazione del capitale

Un quadro analitico razionale che ritengo possa inquadrare con successo i fenomeni che stiamo osservando, da quelli più materiali a quelli più ideologici, ci è fornito dall’analisi dei cicli sistemici di accumulazione del capitale, così come è elaborata dalla scuola di pensiero detta del "sistema-mondo", raccolta attorno al "Fernand Braudel Center for the study of Economies, Historical Systems, and Civilizations", dell’Università di Binghamton, New York e guidato da Immanuel Wallerstein, Andre Günder Frank e Giovanni Arrighi e, in posizione più eccentrica e spesso critica, Samir Amin. In particolare, secondo Giovanni Arrighi ogni ciclo sistemico di accumulazione è egemonizzato da una singola potenza e presenta una fase iniziale di espansione materiale basata sulla produzione e sul commercio cui segue una fase di crisi e decadenza, caratterizzata da un disimpegno del capitale dalla produzione e dal commercio e da un suo impegno nella speculazione finanziaria internazionale (si veda G. Arrighi, "Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostro tempo". Il Saggiatore, 1996). Questa espansione finanziaria è alimentata dalla concorrenza tra gli Stati per succedere alla potenza egemone in crisi, concorrenza che richiama il capitale attraverso un’espansione del debito pubblico e le spese per il riarmo che si ampliano a dismisura durante le fasi di crisi sistemica. Seguendo questa analisi arriviamo allora ad uno scenario sorprendente: gli Stati Uniti fanno quel che fanno non perché sono senza rivali ma perché la loro supremazia è in crisi. O, per essere più precisi, perché sono in crisi – e da tempo – i meccanismi di base di riproduzione di questa supremazia. Infatti, secondo la valutazione di molti studiosi, anche appartenenti a scuole di pensiero differenti, gli Stati Uniti stanno vivendo la fase di declino della loro egemonia nata con la fine della II Guerra Mondiale. In termini più ampi, la Superpotenza sta percorrendo la fase discendente di una parabola iniziata alla fine del XIX secolo e che ha raggiunto il suo apice negli anni tra il 1945 e i primi anni settanta del novecento. Di questa crisi potrebbero approfittare (anche qui, non per intrinseca perfidia o per odio antioccidentale, ma per occidentalissimi meccanismi concorrenziali) alcune potenze di dimensione continentale come gli stessi Stati Uniti: in primo luogo la Cina, poi la Russia e, in prospettiva, anche l’India. Questa partita tutta eurasiatica è però estremamente aperta e lo strapotere bellico statunitense la sta spostando su un piano militare. Cosa che è storicamente avvenuta in tutte le precedenti fasi di crisi sistemica individuate da Giovanni Arrighi.

Decadenza e violenza

La fine di un ciclo egemonico è infatti sempre un periodo di violenza, così come il suo inizio. Per la precisione l’egemonia è l’evoluzione di un dominio ottenuto con la forza e, parimenti, l’esaurirsi di un’egemonia favorisce l’uso della forza per far emergere un nuovo dominio. La violenza è dunque un modo iniziale e finale di esercizio del potere. L’esercizio maturo è ottenuto tramite l’egemonia, ovverosia facendo condividere gli scopi del potere anche a chi è soggetto gerarchicamente al potere stesso. Un’egemonia può basarsi su meccanismi ideologici e/o materiali e, si può dire, è compiuta quando li comprende entrambi. Meccanismi ideologici classici sono la fedeltà ad un gruppo etnico, ad una religione o il riconoscimento di un nemico o di interessi comuni, e quindi essi stabiliscono i modi in cui il potere è legittimato e può essere esercitato, anche in termini coercitivi (termini che sono ereditati dai meccanismi violenti con cui inizia la parabola dominio-egemonia-dominio e, per dirla con Marx, ricompaiono quando le cose non vanno più per il loro "corso ordinario"). Sono dinamiche che tendono a raggruppare, a definire spazialmente l’area di egemonia. In generale diremo che sono dinamiche che tendono a territorializzare. Dinamiche che vengono esaltate da eventi come Pearl Harbour o l’11 settembre, o in periodi come la Guerra Fredda. Meccanismi materiali sono quelli di carattere economico, il riconoscersi in un circuito commerciale o produttivo o anche finanziario, come attori e/o beneficiari. Questi meccanismi non sono necessariamente territorializzanti. Anzi spesso tendono alla deterritorializzazione, a rompere le frontiere spaziali. E ciò accade patologicamente quando una giurisdizione territoriale diventa un limite per l’accumulazione del capitale. A partire dagli albori del capitalismo nelle città-stato dell’Italia settentrionale, i due tipi di meccanismi di potere possono considerarsi – in linea di principio – appannaggio di gruppi separati, risultato di un lungo processo di differenziazione tra centri di potere politico territoriale e centri di potere economico, tra Stati e imprese. E’ a questo punto dell’evoluzione storica che si può parlare di "Capitale" come distinto dal "Potere" (territorialista).

La logica del Capitale e la logica del Potere

La divaricazione dei comportamenti di potere e capitale è innanzitutto spiegata dal fatto che il primo segue una logica di spazi-di-luoghi mentre il secondo segue una logica di spazi-di-flussi. La logica degli spazi-di-luoghi è funzionale alla razionalità del potere che è dettata da fattori come la formazione dello Stato, coi suoi meccanismi di riproduzione del controllo del territorio dove il potere è installato, quelli di espansione in ampiezza e le motivazioni ideologiche e morali che si di solito si intrecciano a questi fattori. La logica degli spazi-di-flussi è invece dettata da criteri come il calcolo del rapporto costi-benefici di ogni intrapresa e il controllo della capacità di acquisto, intesi come strumenti organici all’unico scopo della logica puramente capitalistica: generare denaro tramite denaro. E’ la particolare fusione di queste due logiche che permise l’ascesa delle città-stato italiane, dando l’avvio ai grandi cicli di accumulazione del capitale. Una storia che inizia col tentativo da parte dei mercanti europei di recuperare i mezzi di pagamento che si erano concentrati in Oriente e specialmente in Cina, aree che fino a metà del 1700 forniranno la quasi totalità dei prodotti manifatturieri mondiali. Ma perché il capitale si allea col potere tramite il meccanismo del debito pubblico? In sintesi questo matrimonio d’interessi è dovuto in alcune situazioni alla ricerca di protezione territoriale da parte del capitale apolide e, più in generale, ai calcoli del capitale rispetto le capacità del potere con cui si sta alleando di permettergli una successiva espansione materiale. Infatti ad ogni alleanza del capitale con il potere, stipulata durante la fase di espansione finanziaria, che è caratterizzata dal disimpegno del capitale dalle attività di trasformazione della natura, è seguita una fase di espansione materiale, caratterizzata invece dall’impegno del capitale nella produzione e nel commercio di merci, a scala ben maggiore di quella precedente. A sua volta il potere si allea col capitale per consolidarsi ed espandersi, ovvero per coprire i "costi di formazione dello Stato" e i "costi di protezione". Storicamente questa alleanza fa emergere una e una sola potenza capitalistica mondiale la cui egemonia caratterizza un ciclo sistemico di accumulazione. Questa potenza capitalistica sarà quella capace di accentrare il monopolio dei mezzi di pagamento e di "presentare i propri interessi come interessi generali di tutti gli altri agenti (stati-nazione, cittadini) o di un importante gruppo di essi" (Arrighi, op. cit.). E avendo rilevato il potere a spese della potenza egemone declinante (e degli altri contendenti), questa posizione gli permette, per l’appunto, di avviare la nuova grande espansione materiale di cui ha bisogno il capitale. Quando l’espansione materiale incomincia a diventare un limite alla valorizzazione del capitale allora inizia anche il divorzio tra il capitale e la potenza egemone in carica. Questo momento di passaggio è quindi indotto da una crisi generale di accumulazione "che segna il punto più alto del periodo di espansione materiale (D -->M) e dà inizio al periodo di espansione finanziaria (M -->D’)" (ibidem(8)). Come commenta Arrighi, D è segno di libertà di azione da parte del capitale: varie scelte di valorizzazione sono possibili. D -->M è uno specifico impegno del capitale che però viene sottoposto alle rigidità incorporate da M. Infine M -->D’ è un disimpegno grazie al quale il capitale riacquista una libertà d’azione, D’, allargata. E’ con questa dinamica che il capitale affronta la dialettica limite-condizione delle composizioni di potere territoriali storicamente date e le trasforma. Il disimpegno del capitale dalla produzione e commercio di merci inizia quando l’espansione materiale genera capitali che non possono incrementare "se non a patto di non essere più reinvestiti nelle attività che li hanno generati". La ragione di questo fenomeno risiede nel successo stesso dell’espansione materiale che genera pressioni concorrenziali di vario tipo (pressione verso l’alto dei salari, concorrenza per l’approvvigionamento delle materie prime, concorrenza sugli sbocchi commerciali dei prodotti, eccetera). Queste pressioni abbattono il profitto sotto quelle soglie che gli agenti capitalistici ritengono "tollerabili". Si ha allora una crescente fuoriuscita di capitali dall’investimento nelle attività produttive e commerciali e si genera una massa crescente di denaro in cerca di occasioni di profitto(9). La fase di espansione finanziaria, come si è detto, è resa possibile dalla concorrenza tra gli Stati per il capitale mobile, concorrenza che è indotta a sua volta dalla loro rivalità nella successione alla potenza egemone, ancora in carica ma uscente. Questa successione avviene facendo leva su due punti: a) l’acquisizione diretta o indiretta delle reti commerciali-industriali del soggetto egemone uscente; b) la centralizzazione dei mezzi di pagamento internazionali. L’espansione finanziaria è quindi legata a una fase di caos sistemico che genererà una nuova egemonia al cui interno saranno riorganizzati i processi di accumulazione del capitale su scala mondiale. L’inizio della fase discendente di un ciclo egemonico è segnalato da una crisi detta "crisi spia" (s1, s2, …, nel diagramma successivo) perché in effetti è la "spia" di una più profonda e fondamentale crisi sistemica, che lo spostamento verso l’alta finanza (la finanziarizzazione) dissimula e ritarda fino all’avvento della "crisi terminale" (t1, t2, …, nel diagramma). In realtà, "lo spostamento può fare molto più di questo: esso può trasformare per chi lo promuove e lo organizza, la fine dell’espansione materiale in un "momento meraviglioso" di nuova ricchezza e di nuovo potere, come è avvenuto, in misura diversa e secondo modalità differenti, in tutti e quattro i cicli sistemici di accumulazione. Tuttavia, per quanto meraviglioso possa essere questo momento per coloro che traggono maggiormente vantaggio dalla fine dell’espansione materiale dell’economia-mondo, esso non è mai stato l’espressione di una soluzione durevole della crisi sottostante. l contrario è sempre stato il preludio a un aggravamento della crisi e alla definitiva sostituzione del regime di accumulazione ancora dominante con uno nuovo." (ibidem)

Il "momento meraviglioso" in piena crisi sistemica, di cui parla Arrighi, è stato rappresentato ai giorni nostri dalla nuova belle époque reaganiana-clintoniana che ha raddoppiato la classica belle époque a cavallo tra il XIX e il XX secolo.

L’egemonia USA, ultimo ciclo sistemico storico

Fatte queste premesse, si possono individuare i seguenti cicli sistemici (adattamento da Arrighi, op. cit.):

Ci sono molte interessanti osservazioni sono indotte da questo diagramma. Le condensiamo qui indicando solo la continua accelerazione del ritmo (tempo sempre minore per l’ascesa, lo sviluppo e la sostituzione di un regime sistemico) e l’aumento della complessità organizzativa richiesta ad una potenza per poter emergere come dominante (lo si nota tramite la scala sull’ordinata da me aggiunta allo schema di Arrighi). Queste dinamiche sembrano confermare l’osservazione fatta da Marx nel terzo libro del Capitale, secondo la quale "il vero limite della produzione capitalistica è il capitale stesso", ragion per cui la produzione capitalistica supera questa contraddizione "unicamente con dei mezzi che la pongono di fronte agli stessi limiti su scala nuova e più alta". L’ultimo ciclo di espansione materiale inizia con la vittoria degli Stati Uniti nella Guerra dei Trent’anni per la successione all’egemonia britannica (1914-1945) e con la I Guerra Fredda che permette a Truman di vincere le resistenze di un Congresso isolazionista ed estendere su una zona artificialmente limitata del mondo le idee di New Deal mondiale elaborate da Roosevelt (bisogna infatti notare che nei piani di Roosevelt non era contemplata nessuna suddivisione del mondo e anche l’Unione Sovietica vi rientrava a pieno diritto). Per vincere quelle resistenze l’amministrazione Truman invocava un’emergenza internazionale che il sottosegretario di Stato, Acheson, aveva "previsto" in Corea, in Vietnam o a Taiwan. Chissà come Acheson "indovinò" veramente perché, come ebbe a dire, "la Corea arrivò e ci salvò". Era il 1950. La I Guerra Fredda era ormai ufficialmente dichiarata. Il mondo veniva diviso in due e il New Deal poteva propagarsi su un "mondo" in formato ridotto e quindi gestibile: il "Mondo Libero". Come ci ricorda Gore Vidal, le resistenze e le proteste contro la politica estera di Truman e la complementare politica interna di sicurezza nazionale, da parte degli uomini del defunto Roosevelt (come ad esempio l’ex vicepresidente Henry Wallace) furono emarginate o criminalizzate anche con l’accusa di"comunismo" (sic!) (si veda Gore Vidal, "Le menzogne dell’impero". Fazi Editore, 2002) Fu così che sull’onda del più grande riarmo che il mondo avesse mai visto in tempo di pace si costituì lo strumento per continuare a sostenere gli aiuti all’Europa anche dopo la conclusione del Piano Marshall e impedire che innanzitutto il Vecchio Continente (o almeno la sua parte "libera") e poi il Giappone si isolassero dagli Stati Uniti. Gli organismi sovranazionali di governo del mondo, che nella visione di Roosevelt avrebbero dovuto sancire il carattere politico del governo mondiale, furono tenuti sullo sfondo. Le organizzazioni nate con gli accordi di Bretton Woods – cioè Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale – e l’ONU ebbero solo una funzione ancillare nei confronti del governo statunitense (anche la Corea fu un’operazione di "polizia internazionale") oppure furono ostacolate. L’unico effetto rivoluzionario degli accordi di Bretton Woods fu che la produzione del denaro mondiale passò sotto l’esclusivo controllo di una ristretta rete di autorità governative (in linea con il primato della politica sulla finanza codificato dal New Deal rooseveltiano). Tra il 1950 e il 1968 assistiamo così alla più grande espansione materiale della storia del capitalismo (la cosiddetta "Età dell’Oro del capitalismo"), all’ombra di un dominio formale statunitense, speculare a quello sovietico, ovverosia di una struttura gerarchica di Stati con a capo gli USA, dominio a cui cercarono di sottrarsi la Francia gaullista e Cuba. Ma tra 1968 e il 1973 si consuma la "crisi spia" del ciclo americano. La crescente concorrenza internazionale, con conseguente disimpegno dei mezzi di pagamento dagli investimenti produttivi e il progressivo impegno nella speculazione finanziaria – ad esempio nell’Eurovaluta – e una serie di tracolli politico-militari del campo occidentale (guerra del Vietnam, guerra del Kippur) congiunti all’impossibilità da parte delle autorità statali di tenere sotto controllo i flussi monetari generati dalle multinazionali, che seguendo la logica degli spazi-di-flussi sfuggono costantemente alle singole giurisdizioni pur basandosi su di esse, portarono alla fine del gold-dollar-standard (la base aurea mediata dal dollaro che aveva sostenuto il periodo di sviluppo materiale) e all’inedito fenomeno della stagflazione: la stagnazione accompagnata dall’inflazione. Il ciclo americano era entrato in crisi globale a meno di trent’anni dal suo inizio.

Un accanimento terapeutico: cercar di succedere a se stessi

Dopo tentativi del governo statunitense di ridurre alla ragione l’alta finanza, contrastando le manovre speculative con una continua inflazione e un continuo deprezzamento del dollaro, con Reagan assistiamo ad un processo opposto: la ricerca di nuova alleanza tra potere e capitale suggellata dalla trasformazione degli Stati Uniti nel più grande mercato offshore del mondo (deregulation) e con un riarmo sfrenato che trasformò il debito pubblico statunitense in un immenso aspirapolvere di capitali, così potente da risucchiare tutte le eccedenze dei Paesi industrializzati e uccidere sul nascere le speranze di "recupero" dei Paesi che, all’epoca, si dicevano "in via di sviluppo". La politica di Reagan con la sua II Guerra Fredda rappresentò dunque una duplicazione della I Guerra Fredda di Truman, ma per scopi totalmente opposti: mentre Truman voleva risolvere il problema della ridistribuzione della capacità di acquisto concentrata negli Stati Uniti, Reagan aveva invece il problema di riconcentrarla. Un’altra differenza consisteva nel fatto che con la sconfitta del Vietnam gli Stati Uniti abbandonarono la politica di impero formale per entrare in una fase di impero informale dove l’egemonia era esercitata tramite il mercato, più o meno come era successo nel 1800 con il periodo di libero mercato nel Regno Unito durante il precedente ciclo di accumulazione. Nel caso degli USA erano però il crescente deficit commerciale e l’enorme indebitamento pubblico che, congiunti alla supremazia monetaria, politica e militare fungevano da forza centripeta del mercato mondiale. Questa situazione si è estesa all’era Clinton, grazie all’esasperata finanziarizzazione dell’economia trainata dalla forza del dollaro (crescita della bolla speculativa) e alla massiccia terziarizzazione(10). Ed è così che negli anni novanta del secolo scorso, gli Stati Uniti hanno vissuto il culmine del loro "momento meraviglioso". Ma altri meccanismi erano all’opera. L’egemonia statunitense reaganiana-clintoniana era strutturalmente debole. Al contrario dei precedenti storici, ultimo l'Impero Britannico, gli Stati Uniti non avevano, e non hanno, un surplus strutturale da reinvestire all’estero e favorire la crescita (subordinata) dei Paesi che ricadevano sotto il loro tramontante impero informale o che ricadranno sotto il loro futuro dominio. Ne segue che la crescita degli USA e del sistema capitalistico occidentale (Giappone ed Europa) lascia indifferenti, nei migliori dei casi, le sorti del restante i restanti 4/5 del mondo, dato che questo sistema, sia in termini economici, sia in termini culturali, sia in termini politici "non ha più nulla da proporre all’80% della popolazione del pianeta" mondiale (Amin).(S. Amin, "Oltre il capitalismo senile". Edizioni Punto Rosso). La supremazia, statunitense per utilizzare le categorie offerteci dall’approccio del sistema-mondo, si gioca allora esclusivamente sulle attività di formazione e di protezione dello Stato. E’ una supremazia che comunque permette agli Stati Uniti di convertire in forza gravitazionale che agisce sul mercato i loro disavanzi (quello dei conti con l’estero ha ormai superato il 430 miliardi dollari) e di porsi al primo posto nell’ambito degli armamenti e della ricerca scientifica, attività strettamente legata al riarmo, e che consentono loro di ipotecare almeno quattro dei cinque monopoli individuati da Samir Amin coi quali si esercita la supremazia mondiale: monopolio della tecnologia, controllo dell’accesso delle risorse naturali, monopolio dei mezzi di comunicazione e dei media, monopolio degli armamenti di distruzione di massa (cfr. Samir Amin, “Il capitalismo del nuovo millennio”. Edizioni Punto Rosso, 2001). Il quinto monopolio, il controllo mondiale dei flussi finanziari, è invece più problematico. Negli anni novanta si è assistito infatti ad una impressionante crescita asiatica nell’alta finanza. Fatti 100 i beni delle maggiori 50 banche mondiali, la percentuale giapponese è passata dal 18% del 1970 al 48% del 1990, mentre le riserve in valuta estera sono passate dal 10% del 1980 al 50% del 1994. Questa crescita è stata accompagnata da un’eccezionale espansione industriale. L’Unione delle Banche svizzere ha stabilito in un’analisi comparativa che a partire dal 1870 non c’è mai stata una crescita economica paragonabile a quella recente del Sud-Est e dell’Est asiatico iniziata poco dopo la crisi sistemica del 1968-1973 (+ 8% annuo di media). In più questa crescita è avvenuta in un periodo di stagnazione nel resto del mondo e si è propagata come un’onda dal Giappone alle Tigri asiatiche, Corea del Sud, Taiwan, Singapore e Hong Kong, e da lì alla Malaysia, alla Tailandia e all’Indonesia, fino a coinvolgere anche il Vietnam. E ora la Cina. Come si sa, i carghi provenienti dall’Oriente in Europa sono zeppi di merci, mentre quelli in direzione contraria sono mezzi vuoti, riproducendo singolarmente la situazione che avveniva all’inizio del capitalismo seicento anni fa. Similmente, come nella seconda metà dell’800 la produzione industriale britannica era ormai surclassata da quella statunitense e tedesca, allo stesso modo oggi assistiamo al declino industriale dell’Occidente a favore dei nuovi Paesi emergenti(11). "La contraddizione dell’egemonia mondiale USA ha innanzitutto a che fare con un percorso di sviluppo caratterizzato da alti costi di protezione e riproduzione, ovvero sulla formazione di un apparato militare di ampiezza globale ad alta intensità di capitale e sulla diffusione di uno schema di consumo di massa insostenibile e devastante che hanno finito per destabilizzare la potenza degli USA. Al contrario, l’eredità storica dell’Asia dell’Est di minori costi di riproduzione e di protezione hanno dato alle agenzie governative e d’affari della regione un decisivo vantaggio competitivo nella economia globale fortemente integrata. Se questa eredità verrà preservata, è un fatto ancora non chiaro." (Arrighi, op. cit.) Come risultato evidente di questa contraddizione, la sconfitta del Vietnam forzò gli USA a riammettere la Cina nei normali circuiti commerciali e diplomatici mondiali, ampliando il raggio dell’espansione e dell’integrazione regionale, in cui la Cina stessa, con la sua base demografica, le potenzialità di crescita e la disponibilità di forza-lavoro è diventata un gigante assoluto, attraendo quote crescenti di mezzi di pagamento. La Cina ha ormai superato il Giappone nella fornitura di merci agli USA e le autorità cinesi "hanno in mano il destino dei cambi dell’intero continente asiatico." (M. De Cecco, "La Repubblica, Affari & Finanza", 13-1-03) (12). Non è quindi un caso che gli Stati Uniti abbiano previsto che tra il 2017-2020 la Cina diventerà un avversario strategico. L’arcano profondo dell’attacco a Oriente sta forse proprio qui. Evitare che il capitale si allei con l’emergente stato-nazione-continente cinese. E per raggiungere questo obiettivo deve cercare, finché è ancora in tempo e finché ne è ancora capace, di arginare il più possibile la propria decadenza e di occupare, come sanno i giocatori esperti, il "centro della scacchiera". Ed è possibile, anche se con difficoltà. Le difficoltà nascono dal fatto che, per dirla in termini un po’ naïve, gli Stati Uniti non hanno assolutamente tanti soldi da spendere in guerre. E su questo il Movimento deve far leva e fa leva (giustissima la campagna "Non un uomo, non un soldo per la guerra"). Già quella del Golfo fu pagata per oltre il 70% dagli alleati e in special modo da Arabia Saudita, Emirati e – nota oggi dolente – da Giappone e Germania(13).La possibilità deriva invece dal fatto che in parziale contrasto con le fasi di crisi sistemica precedenti, oggi non si assiste ad una fusione della potenza finanziaria e di quella militare in un ordine più alto, ma si assiste invece ad una loro fissione: la centralizzazione della potenza militare negli USA da una parte e dall’altra la dispersione del potere finanziario in un arcipelago asiatico formato da stati-nazione, città-stato, diaspore, che non hanno né singolarmente né collettivamente nessuna possibilità di eguagliare la potenza militare statunitense né, per adesso, la possibilità di sostituirsi agli USA come centro organizzativo della finanza internazionale (Arrighi, op. cit.). Ma non è detto che questa situazione possa perdurare in eterno. Anzi, storicamente ciò non è mai successo. Non ci vorrà moltissimo tempo per arrivare al punto culminante della concorrenza per lo scambio politico con il potere finanziario. Gli Stati Uniti lo sanno benissimo e le date 2017-2020 previste dai suoi strateghi lo stanno a testimoniare.

I diritti umani e le convenzioni internazionali sono pipelines: seguono linee geostrategiche.

In questa situazione gli Stati Uniti, se vorranno mantenere la posizione di potere, dovranno cercare di scambiare la propria capacità bellica e di formazione dello stato con il potere finanziario dell’Asia orientale, eventualmente "mediante una rinegoziazione dei termini dello scambio politico che ha legato il capitalismo dell’est asiatico al keynesismo militare globale degli Stati Uniti durante tutta l’epoca della guerra fredda." (Arrighi, op. cit.). Contemporaneamente dovrà cercare di bloccare sul nascere ogni ipotesi di aggregazione di nuovi complessi o alleanze territoriali capaci di competere con questo piano. I corollari comportamentali di politica internazionale a nostro avviso sono: 1 non permettere un’autonomia politica europea; cercare di indebolire la Russia e, soprattutto, tenerla il più possibile lontana dall’Unione Europea (e l’ammissione nella UE di alcuni Paesi dell’Est e della Turchia potrebbe favorire entrambe queste manovre); 2 indebolire la Cina e cercare di disgregarla (utilizzando a fondo, tanto per iniziare, la questione tibetana e poi, o contemporaneamente, quella degli Uiguri nello Xinjiang(14)); 3 separare l’India (il terzo gigante territoriale asiatico) dall’Asia orientale, centrale e dalla Cina (a questo fine il conflitto in Kashmir è una benedizione da coltivare, assieme alla politica dell’attuale governo, guidato dal Bharatiya Janata Party, che a dispetto del suo proclamato, e spesso facinoroso, nazionalismo indù sta consegnando l’India alle più aggressive multinazionali occidentali). E’ in questo quadro che inseriamo la lotta per il mantenimento e l’incremento dei cinque monopoli - e quindi anche la lotta per il controllo esclusivo delle risorse energetiche - e possiamo ipotizzare che l’attuale III Guerra Fredda, o III Guerra Mondiale, si svolgerà quindi, o meglio si stia già svolgendo, attorno a questi cinque monopoli e al loro intreccio, con la finalità sistemica di ricentralizzare negli USA l’accumulazione di capitali o, per lo meno, di ricentralizzare il comando sui suoi fattori. Io credo perciò che siamo rientrati in una fase di neo-imperialismo, simile all’imperialismo che caratterizzò l’ultimo atto del ciclo britannico, dove, però nessuna potenza neo-imperialista è ancora pronta a raccogliere le sfide della Superpotenza. Dopo la Prima e la Seconda Guerra Fredda, ne stiamo quindi vedendo una terza replica che però non è più solo fredda anche se, forse, non sarà globalmente catastrofica, almeno per questo giro. Una pseudo guerra mondiale o una pseudo guerra fredda che a quanto si riesce a intravedere approderà, se avrà successo, a un’altra stagione di imperialismo formale statunitense, ovvero a un nuovo ordine gerarchico tra Stati con a capo gli USA. In termini generali, gli Stati Uniti stanno rifluendo dall’egemonia al dominio, chiudendo, ad un più alto livello, il cerchio iniziato nel 1945-1947. Infatti, se con Bush padre e con Clinton c’era stata una fase in cui si era pensato di ristabilire un ordine mondiale di tipo rooseveltiano, rivitalizzando e ridefinendo, ad usum delphini, gli organismi di governo internazionali, ora con Bush figlio sembra invece di essere ritornati ad un ridimensionamento unilateralista alla Truman, con le stesse tinte nazionalistiche e con la stessa tendenza all’impero formale. E come già successe allora con De Gaulle, la Francia cerca anche oggi di sganciarsi, seguita però stavolta.da diversi Paesi, tra cui l’altro pilastro dell’Unione Europea, la Germania, aprendo così un conflitto tra le due sponde dell’Atlantico e all’interno della stessa Unione. Conflitto ampiamente "previsto" con stizza e minacce da Martin Feldstein, ora consigliere di Bush, alla vigilia dell’introduzione dell’Euro (cfr. "Il Sole 24 Ore", novembre 1997). Condoleeza Rice dice quindi molto di più di quanto intenda fare quando paragona questo periodo agli anni 1945-1947. Perché questa, suo malgrado corretta, affermazione ci riporta alla mente l’invocazione dell’amministrazione Truman per una "emergenza internazionale" che infatti, come ricorda il professor Chalmers Johnson, venne riproposta tale e quale da D. Cheney, D. Rumsfeld e dagli altri allegri compari del Project for a New American Century, in un loro rapporto del settembre 2000, dove si dichiararono in attesa di "un evento catastrofico e catalizzante come una nuova Pearl Harbour"(15). Come accadde al sottosegretario di Stato di Truman, anche Cheney e Rumsfeld si rivelarono a loro modo "preveggenti" e con l’11 di settembre 2001 ebbero la loro auspicata nuova Pearl Harbour che legittimò la reazione unilaterale e dilagante degli USA. Tuttavia la nuova situazione, cioè il collasso dell’unico possibile contendente degli Stati Uniti, rischia di trasformare questo unilateralismo in un limite fondamentale all’esercizio del potere. Se infatti la strategia da Truman a Reagan si basava sulla possibilità di ritagliarsi una fetta di mondo su cui poter esercitare prima il proprio dominio e, in seguito, la propria egemonia, ora l’espansione globale di questa fetta rischia di portare a ciò che è stato definito un "sovradimensionamento strategico", ovverosia ad avere "interessi così estesi che sarebbe difficile difenderli tutti nello stesso momento e quasi altrettanto difficile abbandonarne uno qualunque senza correre rischi anche maggiori." (P. Kennedy, "Ascesa e declino delle grandi potenze". Garzanti, 1993)

Il Movimento e la guerra, quintessenza della mercificazione della vita umana

Se si accetta questa interpretazione della realtà, allora il rifiuto etico della guerra è costretto a fare in conti con un obiettivo immane: trasformare radicalmente la logica di sviluppo economico, di formazione dello stato e di esercizio della forza che è stata seguita negli ultimi seicento anni. O almeno contrastarla. Un compito non facile, lungo e complesso. Ma non impossibile, perché l’avversario non è poi così invulnerabile come si vuole presentare. Ma è vulnerabile non perché un’organizzazione di fanatici è capace di bombardarlo con un’azione terroristica, frutto avvelenato proprio della logica da contrastare, o perché un satrapo asiatico, altro frutto di questa logica, può in teoria infliggere sensibili perdite agli eserciti che vogliono aggredirlo. Al contrario, lo è perché esso stesso nel corso del tempo ha prodotto il proprio principale anticorpo: la coscienza dell’indivisibilità e dell’universalità dei diritti umani. Una coscienza che nello stesso campo occidentale è cresciuta in modo esponenziale come reazione all’iperconsumismo, alla dilatatissima alienazione economicistica e all’esasperata polarizzazione delle ricchezze, ovverosia come reazione al radicale attacco a valori di base politici, etici, sociali e religiosi elaborati e conquistati nel corso di secoli. Tutto ciò è testimoniato proprio dal carattere composito del movimento contro la globalizzazione liberista e le sue guerre, la cui varietà non dovrebbe destare meraviglia se si pensa che "il capitalismo innovativo e globale non è affatto soltanto anti-proletario (come continuano ad opinare i veteromarxisti operaisti), ma è anche e soprattutto anti-borghese, perché l’ethos nobiliare-borghese si è sempre ostinato a mantenere sfere vitali non mercificabili, o per lo meno non interamente mercificate." (Costanzo Preve, "Il Bombardamento Etico", Editrice CRT, Pistoia, 2000, pag. 39)(16). E non è difficile allora capire perché un’opinione pubblica trasversale, avvilita dall’arroganza economica e politica del potere, già allarmata per i tentativi di privatizzazione della vita cresciuti sull’onda dei successi della bioingegneria e preoccupata per il cattivo stato di salute del pianeta avvertibile tutti i giorni, consideri istintivamente e implicitamente (e giustamente) lo scambio morti-per-petrolio – il più evidente tra gli scambi proposti dall’amministrazione Bush – come l’inaccettabile quintessenza della mercificazione della vita umana. Ed è infatti mia opinione che la guerra, e specialmente la guerra moderna, sia da rubricarsi proprio sotto questa voce. Allo stesso modo possiamo aggiungere che, con tutte le sue contraddizioni, lo stesso risveglio religioso di questi anni non è altro, e proprio da un punto di vista squisitamente laico, che una manifestazione del fatto che l’essere umano è un animale ideologico, ermeneutico e metafisico, e non lo schiavo di una "mano invisibile" che lo inchioda alla pura materialità. E’ questa "dimensione antropologica transtorica" - per usare un concetto di Samir Amin - a spingere l’uomo a fare la propria storia. Ed è la moderna pratica politica laica il terreno più favorevole per compierla, perché "la democrazia moderna si attribuisce subito il diritto d’invenzione, a fare qualcosa di nuovo. Sta tutto qui il senso del segno di uguaglianza che la Filosofia dei Lumi pone tra Ragione ed Emancipazione." (S. Amin, "Oltre la mondializzazione". Editori Riuniti, 1999). Fare la propria storia vuol dire emanciparsi dall’alienazione mercantilistica e capire che un nuovo ciclo di espansione materiale capitalistico presupporrebbe una fase di conflitti crescenti e senza esclusione di colpi e, inoltre, sia che esso venga incentrato di nuovo sugli Stati Uniti sia, a maggior ragione, che venga incentrato su un nuovo stato-continente come la Cina che deve recuperare velocemente le fasi "pesanti" di sviluppo perdute, equivarrebbe con ogni evidenza ad un collasso ecologico-sociale planetario. L’emancipazione dall’alienazione mercantilistica non può quindi limitarsi all’Occidente, ma deve estendersi in ogni parte del mondo, Asia in primo luogo. E sembra anche evidente che questa emancipazione non è più appannaggio esclusivo di un soggetto sociale specifico, come nella tradizione marxista, ma di una rete di soggetti in larga misura ancora da definire e, addirittura, da identificare e che possono variare da Paese a Paese, eppure già reali e operanti. L’alternativa a questa emancipazione potrebbe non esserci, né singolarmente né come specie: "[…] prima di soffocare (o respirare) nella prigione (o nel paradiso) di un impero mondiale postcapitalistico o di una società mondiale di mercato postcapitalistica, l’umanità potrebbe bruciare negli orrori (o nelle glorie) della crescente violenza che ha accompagnato la liquidazione dell’ordine mondiale della guerra fredda. Anche in questo caso la storia del capitalismo giungerebbe al termine, ma questa volta attraverso un ritorno stabile al caos sistemico dal quale ebbe origine seicento anni fa e che si è riprodotto su scala crescente a ogni transizione. Se questo significherà la conclusione della storia del capitalismo o la fine dell’intera storia umana, non è dato sapere." (G. Arrighi, op. cit.)

NOTE

(1) Consulente di una transnazionale statunitense specializzata in informatica e in servizi nel settore petrolifero-energetico. Collaboratore di istituti di ricerca in Europa e in Asia nel campo dell’algebra della logica, sistemi esperti e analisi logico-algebrica di informazioni incomplete, è autore di memorie scientifiche e ha tenuto seminari e conferenze in Canada, Francia, Germania, Giappone, India, Polonia, Romania e Stati Uniti. Per un incarico di consulenza, ha vissuto in Turchia dall’inverno 2000 all’estate 2001. Durante questo soggiorno ha approfondito la propria documentazione sulla politica interna e internazionale di quel paese e delle repubbliche centroasiatiche e transcaucasiche. E’ membro della Chiesa Evangelica Metodista, al cui interno ha promosso la discussione sulle politiche neo-liberiste. (http://www.surf.it/logic)

(2) E’ il caso di Sergio Cararo (si veda il sito http://digilander.libero.it/acta_imperii/balcani01.html).

(3) I termini più generali della questione iugoslava sono verosimilmente quelli discussi da Alberto Negri in http://www.sottovoce.it/conflitti/corridoi1.htm

(4) Così Gerard Segal, ex direttore dell’Istituto Internazionale di Studi Strategici di Londra, un anno prima dell’intervento contro la Serbia: "Dovremo intervenire unilateralmente in Kossovo? La risposta sarà in larga misura un calcolo politico, ma l’interrogativo solleva questioni fondamentali attinenti alle finalità della potenza militare" (La Repubblica, 10-7-1998).

(5) Con la probabile aggiunta eccezionale e precauzionale, appena il gioco si farà duro, della perenne spina nel fianco: Cuba.

(6) Il reddito medio dell’Arabia Saudita è diminuito di più del 50% dall’inizio della reaganomics ad oggi.

(7) "Non con le armi" non è però in ultima analisi una descrizione esatta. La guerra per sottrarre all’influenza Russa i Paesi centrasiatici e transcaucasici si sta combattendo in Cecenia. La Cecenia, infatti, prima della guerra alla Serbia è stata la riprova che la Russia era così debole da non riuscire a venire a capo di un conflitto locale in casa propria (figuriamoci all’estero); dopo l’11 settembre è stata la merce di scambio per ottenere il lasciapassare per l’Asia centrale ex-sovietica, mentre oggi costituisce la situazione di crisi che continua a mantenere la Russia sotto pressione militare e politica. Il conflitto in Cecenia è uno dei tanti il cui compito è quello di non finire, a totale dispetto e dispregio delle sofferenze che provoca.

(8) Nelle classiche formule di Marx, D sta per capitale (denaro), M sta per "merci" (ma possiamo anche intendere M come mezzi o strumenti dell’espansione materiale) mentre D’ è il capitale accresciuto grazie a quei "mezzi"(D'=D+x).

La formula con cui Marx descrive la logica generale di accumulazione del capitale è quindi D -->M -->D’, mentre quella con cui descrive l’accumulazione finanziaria tramite interessi è D -->D’ (il denaro che "procrea" direttamente denaro). Arrighi, su un diverso piano di astrazione, spezza la formula generale di Marx in due momenti storico-logici separati: l’impegno del capitale nella produzione e nel commercio di merci, D -->M, che dà luogo alla dinamica di accumulazione D -->M -->D’ (espansione materiale), e il disimpegno dalla produzione materiale e progressivo impegno nelle attività finanziarie, M -->D’, che innesca il meccanismo di accumulazione abbreviato D -->D’ (espansione finanziaria).

Marx definisce la finanziarizzazione come "una delle leve più energiche dell’accumulazione originaria", associandola così all’inizio del modo di produzione capitalistico, che in quanto tale è caratterizzato invece dalla formula D -->M -->D’ (cfr. , "Il Capitale", Libro I, Vol 3, Sezione VII, cap. 24). Se quindi si concepisce il capitalismo come un unico ciclo sistemico, una nuova fase di finanziarizzazione sarà vista come un sintomo di putrefazione (Lenin) o di decadenza (Keynes) del sistema. E’ di fatto il grande schema a cui si attiene anche Samir Amin, sebbene in modo altamente creativo e per nulla meccanico (dato che al suo interno contempla possibili ‘sottocicli’). Schumpeter, al contrario considerava la finanziarizzazione sintomo della fine di un ciclo di accumulazione e, nella sua scia, Arrighi la considera caratteristica della fine di un ciclo sistemico di accumulazione e di inizio di un ciclo successivo. Va allora notato che lo stesso Marx non parla di un’unica fase iniziale di accumulazione, ma di diverse fasi di accumulazione originaria che si sono susseguite nella Storia, ognuna basandosi sui frutti di quella precedente (Venezia, Olanda, Inghilterra e, presagiva, Stati Uniti). Tuttavia lo schema dei cicli sistemici di accumulazione non è derivabile direttamente da Marx (e in ciò l’interpretazione di Amin sembra più ortodossa di quella di Arrighi).

(9) I famosi "capitali fluttuanti speculativi" oggetto della Tobin tax, cavallo di battaglia di ATTAC, hanno questa origine.

(10) Attualmente è calcolato che il rapporto tra transazioni commerciali e transazioni finanziarie sia 1:80, cifra che illustra bene cosa si intenda per “disimpegno dalla produzione e dal commercio”.

(11) La partecipazione dell'apparato produttivo di Giappone, Germania e USA all'economia internazionale è passata dal 54% nel 1961 al 40% nel 1996 (IFRI-Ramses).

(12) La diaspora capitalistica cinese nel mondo ha contribuito in modo fondamentale a questo processo, sia finanziando direttamente la crescita cinese, sia fungendo da intermediaria finanziaria e commerciale (modello "One Nation, Two Systems").

(13) Per gli USA e gli UK il presidente Chirac è "un verme" non perché senza la Francia non si possa fare la guerra materialmente, ma perché la Francia trascina le posizioni di molti Paesi, in primo luogo la Germania, senza i quali è difficile farla finanziariamente.

(14) "Una volta che il momento è maturo, non sarà impossibile che i nazionalisti separatisti dello Xinjiang, assistiti da forze ostili interne e internazionali, si mettano a contrastare il governo locale e quello centrale e chiedere supporto alla comunità internazionale, proprio come i separatisti albanesi nel Kossovo, Yugoslavia. In quel momento non possiamo escludere la possibilità che il blocco militare della NATO guidato dagli USA agisca contro la Cina in un modo o nell’altro, anche con mezzi militari, con il pretesto di salvaguardare i diritti umani dei gruppi etnici di minoranza." Al Yu, "Kossovo Crisis and Stability in Cina’s Tibet and Xinjiang", Ta Kung Pao, FBIS.CHI-97-223, August 11, 1997.

(15) Cfr. Chalmers Johnson, "I missili di oggi sull’Iraq sono partiti 50 anni fa". Supplemento al N. 5 di Carta, febbraio 2003.

(16) "A proposito infine della tradizione culturale borghese, l’attuale globalizzazione non ‘occidentalizza’ affatto il pianeta (come sostengono noti confusionari sempre pubblicati, recensiti e pubblicizzati), dal momento che essa globalizza un modello di vita rigorosamente post-occidentale, posteriore al declino comune delle occidentalissime classi borghese e proletaria, e nichilisticamente posteriore a tutte le forme di saggezza e di religione occidentali." (Costanzo Preve, op.cit. pag. 47)

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

El vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara Legislativa de Kirguistán, Kabai Karabékov, afirmó que todos los acuerdos referentes a la base que Estados Unidos emplazó en ese país asiático han vencido, y la permanencia de sus tropas es injustificada.

El vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara Legislativa de Kirguistán, Kabai Karabékov, afirmó que todos los acuerdos referentes a la base que Estados Unidos emplazó en ese país asiático han vencido, y la permanencia de sus tropas es injustificada.

De la mort de César en –44 à +138, les Perses se maintiennent à l’ouest dans la région d’Edesse, empêchant les Romains d’exercer un contrôle réel et définitif sur le Proche-Orient et leur barrant l’accès à la Mésopotamie et au Golfe Persique. Avec l’empereur Trajan [photo], la grande stratégie envisagée par César, à la veille de son assassinat, se concrétise: avec dix légions, Trajan s’empare du pays des Daces, dont il fait la seule province romaine au nord du Danube en +105. Comme la maîtrise du cours inférieur du Danube implique la maîtrise totale de l’Anatolie et de la Mer Noire et, qu’à son tour, cette maîtrise permet de contrôler les bassins du Tigre et de l’Euphrate, Trajan, bien conscient de ces réalités géopolitiques, poursuit son grand dessein: il transforme le pays des Nabatéens en une province d’Arabie, se dotant de la sorte d’une base arrière, pour réduire le saillant perse d’Edesse, s’emparer des hautes terres arméniennes et, dans la foulée, de débouler avec ses légions en Mésopotamie. Finalement, les Romains arrivent à Charax, sur les rives du Golfe Persique. Plus jamais une Europe impériale et unie n’y reviendra! Son successeur Hadrien estime, sans nul doute à juste titre car la puissance parthe n’est pas négligeable et le front est désormais trop long, qu’il est trop risqué de poursuivre l’aventure et de mettre ses pas dans ceux d’Alexandre. Il retire les légions de Mésopotamie, rend à l’Arménie son statut de royaume client, non inclus dans l’orbe romaine. Il affronte une révolte juive, celle de Simon-Bar-Kochba (+132 à +135), qui sème le trouble sur ses arrières et rompt les liaisons entre la Méditerranée et la Mésopotamie. Cette révolte coûte à Rome les effectifs d’une légion entière. Neuf légions sur un total de vingt-huit sont stationnées de la Mer Noire à l’Egypte face aux Parthes. Dix sont stationnées entre l’Autriche et l’embouchure du Danube, région où elles font face aux peuples cavaliers (indo-européens) des Roxolans et des Iazyges (qui formeront bientôt le noyau de la cavalerie romaine, modifiant ipso facto le caractère majoritairement fantassin de l’armée). Hadrien n’avait pas eu tort: sa politique purement défensive apporte à l’empire romain une paix de près de deux siècles, qu’on peut considérer comme son âge d’or.

De la mort de César en –44 à +138, les Perses se maintiennent à l’ouest dans la région d’Edesse, empêchant les Romains d’exercer un contrôle réel et définitif sur le Proche-Orient et leur barrant l’accès à la Mésopotamie et au Golfe Persique. Avec l’empereur Trajan [photo], la grande stratégie envisagée par César, à la veille de son assassinat, se concrétise: avec dix légions, Trajan s’empare du pays des Daces, dont il fait la seule province romaine au nord du Danube en +105. Comme la maîtrise du cours inférieur du Danube implique la maîtrise totale de l’Anatolie et de la Mer Noire et, qu’à son tour, cette maîtrise permet de contrôler les bassins du Tigre et de l’Euphrate, Trajan, bien conscient de ces réalités géopolitiques, poursuit son grand dessein: il transforme le pays des Nabatéens en une province d’Arabie, se dotant de la sorte d’une base arrière, pour réduire le saillant perse d’Edesse, s’emparer des hautes terres arméniennes et, dans la foulée, de débouler avec ses légions en Mésopotamie. Finalement, les Romains arrivent à Charax, sur les rives du Golfe Persique. Plus jamais une Europe impériale et unie n’y reviendra! Son successeur Hadrien estime, sans nul doute à juste titre car la puissance parthe n’est pas négligeable et le front est désormais trop long, qu’il est trop risqué de poursuivre l’aventure et de mettre ses pas dans ceux d’Alexandre. Il retire les légions de Mésopotamie, rend à l’Arménie son statut de royaume client, non inclus dans l’orbe romaine. Il affronte une révolte juive, celle de Simon-Bar-Kochba (+132 à +135), qui sème le trouble sur ses arrières et rompt les liaisons entre la Méditerranée et la Mésopotamie. Cette révolte coûte à Rome les effectifs d’une légion entière. Neuf légions sur un total de vingt-huit sont stationnées de la Mer Noire à l’Egypte face aux Parthes. Dix sont stationnées entre l’Autriche et l’embouchure du Danube, région où elles font face aux peuples cavaliers (indo-européens) des Roxolans et des Iazyges (qui formeront bientôt le noyau de la cavalerie romaine, modifiant ipso facto le caractère majoritairement fantassin de l’armée). Hadrien n’avait pas eu tort: sa politique purement défensive apporte à l’empire romain une paix de près de deux siècles, qu’on peut considérer comme son âge d’or.

(Synergies européennes - Bruxelles - mai 2006) - L’objectif des manoeuvres américaines dans le “rimland” entre la Russie et les mers chaudes (Méditerrannée, Océan Indien, Golfe Persique) vise non seulement à empêcher la constitution et la consolidation de tout axe Moscou-Téhéran, voire Beijing-Téhéran, mais aussi à encercler l’Iran, pièce centrale du marché commun que les Etats-Unis veulent faire émerger et appellent “Grand Moyen Orient”, une vaste zone dont ils entendent faire un débouché pour leur propre industrie, complétant ainsi les atouts que leur offre le contrôle économique du continent sud-américain, transformé de facto en un “Ergänzungsraum” (“espace de complément”) depuis l’émergence de l’idéologie panaméricaniste, mais espace aujourd’hui rebelle qui s’auto-organise via des structures unificatrices et continentalistes telles le Mercosur ou la “Communauté andine des nations”, ou via des suggestions indépendantistes, baptisées “bolivaristes” et formulées par le président vénézuélien Hugo Chavez. Ces structures modernes, incarnant un esprit de résistance latino-américain, entraînent une réorientation, encore timide mais certaine, du commerce et de l’économie sud-américains vers l’Europe ou vers l’Asie, diversifiant ainsi les rapports de dépendances; ce qui permet à l’Amérique ibérique de déserrer l’étau du “panaméricanisme” imposé par les Etats-Unis à leur seul profit.

(Synergies européennes - Bruxelles - mai 2006) - L’objectif des manoeuvres américaines dans le “rimland” entre la Russie et les mers chaudes (Méditerrannée, Océan Indien, Golfe Persique) vise non seulement à empêcher la constitution et la consolidation de tout axe Moscou-Téhéran, voire Beijing-Téhéran, mais aussi à encercler l’Iran, pièce centrale du marché commun que les Etats-Unis veulent faire émerger et appellent “Grand Moyen Orient”, une vaste zone dont ils entendent faire un débouché pour leur propre industrie, complétant ainsi les atouts que leur offre le contrôle économique du continent sud-américain, transformé de facto en un “Ergänzungsraum” (“espace de complément”) depuis l’émergence de l’idéologie panaméricaniste, mais espace aujourd’hui rebelle qui s’auto-organise via des structures unificatrices et continentalistes telles le Mercosur ou la “Communauté andine des nations”, ou via des suggestions indépendantistes, baptisées “bolivaristes” et formulées par le président vénézuélien Hugo Chavez. Ces structures modernes, incarnant un esprit de résistance latino-américain, entraînent une réorientation, encore timide mais certaine, du commerce et de l’économie sud-américains vers l’Europe ou vers l’Asie, diversifiant ainsi les rapports de dépendances; ce qui permet à l’Amérique ibérique de déserrer l’étau du “panaméricanisme” imposé par les Etats-Unis à leur seul profit.

Pakistán puede perder el control de su arma nuclear. El movimiento Talibán que antes operaba en el vecino Afganistán toma bajo su control cada vez más comarcas del país, monta allí tribunales de shariat e ignora a los funcionarios del Gobierno central. Pero lo fundamental consiste en que sus “militantes” se encuentran a 60 km de Islamabad. Y su toma es cuestión de tiempo, de continuar la situación de hoy.

Pakistán puede perder el control de su arma nuclear. El movimiento Talibán que antes operaba en el vecino Afganistán toma bajo su control cada vez más comarcas del país, monta allí tribunales de shariat e ignora a los funcionarios del Gobierno central. Pero lo fundamental consiste en que sus “militantes” se encuentran a 60 km de Islamabad. Y su toma es cuestión de tiempo, de continuar la situación de hoy.