Michael O'Meara

Ex: http://www.counter-currents.com/

The following is part of a larger series of articles that was written for an audience of French “revolutionary nationalists” whose image of America is almost categorically negative. Its ostensible aim was to highlight the positive in the heritage we White Nationalists claim. But at a deeper level, it was also an effort to convince myself that America has not been a historical disaster for the white race. The negative interpretation opposed here can be found in the chapter “Anti-Europe” in my New Culture, New Right: Anti-Liberalism in Postmodern Europe

The following is part of a larger series of articles that was written for an audience of French “revolutionary nationalists” whose image of America is almost categorically negative. Its ostensible aim was to highlight the positive in the heritage we White Nationalists claim. But at a deeper level, it was also an effort to convince myself that America has not been a historical disaster for the white race. The negative interpretation opposed here can be found in the chapter “Anti-Europe” in my New Culture, New Right: Anti-Liberalism in Postmodern Europe.

In the United States, the closest thing to Europe’s “new revolutionary nationalism”—which designates liberalism’s cosmopolitan plutocracy as Europe’s chief enemy, resists the de-Europeanization of its capital, population, and territory, and identifies with a biocultural vision of Magna Europa rather than the 19th-century nation-state—is “White Nationalism.” Though a marginal force on the American political scene (theoretically deficient, fragmented into scores of tiny organizations, and with a greater presence in cyberspace than in the public sphere), it nevertheless wages the same fight as its European counterpart and, on the most decisive issue, race, is considerably more advanced. In this spirit, it takes its stand with the “Old America” that is the counter-part to Bush’s “Old Europe,” it considers its people part of Europe’s biosphere, and opposes not just the present Hebraicized administration in Washington, but the anti-White impetus of “the American century.”

Fundamental to White nationalism is the understanding that, historically, America was not a melting pot, but a settler nation: hence a European transplant. Its original settlers (all of whom were Protestant, but not exclusively Puritan or Calvinist) may have had an ambivalent attitude to the Europe they left behind, but they had no intention of shedding their European being for the sake of mixing with races and cultures unlike their own. Their identity as such was rooted in distinctly European life forms, which were opposed to those of the country’s aboriginals and to its imported Black slaves. Specifically, this identity was an Anglo-Protestant one adapted to the nativist environment of colonial America.

At the time of the revolution, 80 percent of the population was of Anglo-Protestant descent. Of the remaining 20 percent, most were Dutch, German, and Swedish, all of whom were Protestant and easily assimilated into the original core population. Only one percent of its people, mainly of French Canadian and Irish origin, was Catholic. The country’s institutions were accordingly reflective of the values and beliefs of its transplanted Anglo-Protestant settlers, just as the state’s republican ideology and the producerist ideology of its popular classes were in harmony with its specific ethnic disposition.

At the time of revolution, the country’s national identity was still an embryonic one. The loyalties of the revolutionary generation were more to the individual colonies that had become states, such as Virginia and Massachusetts, than to the federal republic established in 1789. But despite the absence of a strong state, informed by tradition and aristocracy, the American polity was not simply the cultureless, economic enterprise that certain Nouvelles Droitistes make it out to be and it was certainly not the “nation of nations,” “the first universal nation,” or “the proposition nation” that our virtualist-minded anti-White elites insist on.

Even in this early period there existed an American national identity, buttressed by several hundred years of history; and by the development of specifically American institutions based on instincts of racial superiority and self-reliance; by conflicts with the British crown, which caused its people to see itself as a transplanted nation of Anglo-Protestant descent (though one imbued with freedoms Englishmen had allegedly lost during the Norman Conquest); but above all by an ethnic or biocultural identity rooted in the North European, specifically British (that is, Celt, Norse, and Saxon) stocks of the country’s settlers.

America, thus, may have lacked Europe’s ancient genealogy, cultural legacy, rooted, territorial sense, and distinct ethnic consciousness, but its people spoke a European language, practiced a European religion, had a history informed by European symbols and themes, represented a fusion of European racial stocks, and felt their North European identity to be the defining part of their individual and collective identity. Until quite recently, as Jared Taylor argues, “America was a self consciously European, majority-white nation.”

Accordingly, the Americanized Englishmen who declared their political independence in the late 18th century did not simultaneously declare their autonomy from Europe’s ethnoracial identity. The liberal ideals of the revolutionary generation, in any case, were soon superseded by a Romantic emphasis on the particularisms and “special inner characteristics” of its people—a Romanticism that betrayed the new republic’s rationalist or Enlightenment premises. To these Indian-fighters, slavers, borderland Celts, and Texas revolutionaries, whose physical proximity to non-Whites had a powerful effect in enhancing their racial identity, it was obvious that the world’s peoples lacked the innate capacity to share in “the free government, power, and prosperity of the United States.”

What Tocqueville called the “Anglo-Americans” had not the slightest intention of extending their liberties to Indians or Negroes, nor even to those White men whose (Catholic) religion and (Irish clannish) temperament seemed to disqualify them for republican government. America’s founding liberal principles were, in fact, little more than the ideological gloss of the country’s Anglo-Protestant life forms.

Despite the Calvinist conceit of believing itself “chosen,” America’s political principles had universal import only in the most vacuous theoretical sense. For example, the Puritan vision of America was less a call to world reform than an affirmation of its uniqueness and superiority. And though the principles of American republicanism have since been re-interpreted to justify the present de-Europeanization, this was neither the intention of the Founders nor that of the country’s settlers, for their republic was preeminently a Herrenvolk democracy — germane not to humanity, but to the “historical humanity” that was White America.

In this vein, the US Constitution, which contemporary liberals have re-interpreted for the sake of their multiracial utopia, defended the institution of slavery and posited that a Black’s worth was only 60 percent of a White. The first Congress (1790) voted that only Whites could be naturalized as citizens. And even after the Civil War, the granting of basic civil rights to former negro slaves, as Sam Francis points out, had “nothing to do with voting, holding political office, sitting on juries, intermarriage, getting a job or being promoted . . . which is what civil rights have come to mean today.”

White immigrants were assimilated into the founding stock only after they (or their children) shed the cultural-linguistic identities that separated them from native Whites. As late as the Kennedy Administration (1960), the nationally conscious Irish, the first immigrant group, were still not fully assimilated. The so-called “melting pot” (a 20th-century concept invented by a cosmopolitan “Englishmen,” Israel Zangwill) was similarly selective, accepting only White immigrants as possible Americans (though it did mistakenly think that Jews from European countries were European).

Moreover, this racially defined identity was the legacy of both the popular classes and the country’s ruling elites. For example, Thomas Jefferson, who in a fit of Enlightenment enthusiasm included the phase “all men are created equal” in the Declaration of Independence, never — not for a moment — thought of extending equal rights to Negroes; Abraham Lincoln, the two faced Whig pioneer of the liberal leviathan, wanted to repatriate Blacks back to Africa; and the great liberal crusader, Woodrow Wilson, was an ardent segregationist who thought his cherished “democracy” inappropriate to all but Whites. Until the postwar period, White Americans of virtually every class and denomination saw themselves not as an amalgam of humanity, but as an American nativist variant of Europe’s white Christian nations. The racial vision of America which White nationalists today defend against the anti-European regimes in Washington, London, and Tel Aviv was actually the prevailing vision for most Americans for most of their history.

The racially selective character of America’s republican, and especially egalitarian, rhetoric, was indisputably evident in the country’s enslavement of Negroes, its extermination and/or ethnic cleansing of the aboriginal population, its territorial expansion at the expense of mestizo Mexico, and its effort to prevent Chinese and Japanese immigration. Its racial identity was so deeply rooted in the emerging national consciousness that it imbued Anglo-Americans with the confidence to assimilate different White ethnicities.

In the latter half of the 19th century, as European immigration and intermarriage demoted the prevalence of the British elements and the reigning spirit of American Anglo-Saxonism diminished the immigrants’ attachment to their past, American identity gradually extended beyond its original Anglo-Protestant core to become a European-American Christian identity. Race as such remained primary, for only on the basis of the immigrants’ racial compatibility with Anglo-Americans were they able to assimilate. The later advent of Black nationalism, as Walker Connor argues, testifies to the fact that American nationalism has always been a White nationalism. By the same token, the state’s new-found multicultural ideology inadvertently acknowledges that the historical forms of American identity are incompatible with non-European races and cultures.

From the time of the revolution until the beginning of the Civil Rights revolution (1956), American nationality was articulated almost exclusively in terms of three mutually reinforcing influences: an Anglo-European racial identity, Protestantism, and republicanism. The latter, it needs stressing, owed less to 18th-century liberalism than to the character of Anglo American society, whose small proprietors and farmers defined themselves in terms of self-sufficiency, relative equality, and self-rule.

Though the corporate capitalism and New Class managerialism today stifling this self-sufficiency grew out of the country’s liberal postulates, this was only one (however consequential) of its manifestations, for Anglo Protestant culture also nurtured a conservative, traditionalist, and authoritarian dimension opposed to much of what presently passes for “Americanism,” (just as the feminist, homophile, and ethnomasochistic beliefs of today’s mainstream Protestant denominations would have shocked earlier generations of Protestants). The Reformation heresies that prompted America’s Low Church settlers to accept the Bible’s inerrancy and uphold a literal interpretation of scripture also compelled them to spurn the behavioral, moral, and social principles of a purely materialist society of individualist gratification. Though this type of Protestantism engendered (or expressed) that “spirit of independence, self-reliance, and freedom” which accompanied the rise of capitalism in Northern European and today encourages the cosmopolitan nihilism of the existing order, at the same time its original impetus rejected an indifferent, massifying capitalism destructive of community and morality. In this spirit, it upheld hierarchy, authority, and tradition, opposed modern feudalism (corporate capitalism) and its verso, mob democracy (Communism), privileged the centrality of family, community, and mutuality, and cultivated behaviors and social structures supportive of a communally responsible rather than an atomized individuality.

In a conscious effort to re-engineer the character of the American people, the ruling Judeo-oligarchy has re-christened the republican component of traditional American identity the “American Creed” and made it the sole legitimate basis of American nationality — as if being an American were merely a matter of subscribing to a certain liberal beliefs. Divested of its racial-cultural grounding, and the political responsibilities it once entailed, the liberal, cosmopolitan, and globalist implications of this so-called creed is now used to legitimate the multiracial pluralism that presently assaults the nation’s European heritage. For at least the last two generations, the country’s elites have waged a merciless war on the ethnonational interests of America’s Whites, who are treated with “mingled scorn and apprehension” for hampering the country’s transformation into an economically efficient Brazil.

But if America for racial nationalists is preeminently a European country, it is — admittedly — “also something less than Europe. As a settler nation, America was founded and remains, to use Georges Dumézil’s term, a country of the “Third Function.” Lacking the warrior and priestly functions of its motherland and centered on the productive/reproductive activities of the lowest order, the American people traditionally immersed themselves in economic and mundane activities devoid of High Cultural possibility.

It would be exaggerated, though, to claim, as certain Europeans have, that this emphasis on economics (with its accompanying values of hard work, self reliance, and technical efficiency) made Americans somehow un-European. A middle-class country of the Third Function, America materialistically thrived in the technoeconomic realm. This may have left its culturally-impoverished society of self-made men something less than Europe — but hardly un-European.

While the country’s economic and materialist passions rendered its people vulnerable to the machinations of plutocrats and monopolists, bankers and corporate barons, and, above all, Jewish peddlers and illusionists, this, alas, has been the fate of White people worldwide. In America’s defense it should be emphasized that until the postwar era, when the state and the dominant institutions fell into the hands of corporate managers, social engineers, and alien interests, its popular history was very much a history of struggle against the great economic powers, as these powers endeavored to subordinate the nation to those systemic imperatives threatening the economic self-sufficiency and biocultural identity of its large middle class.

This is evident in the history of Jacksonian producerism, the nativism of the 1840s and ‘50s, the Confederate insurgency of the 1860s, the struggle against Chinese immigration in California in the 1870s, the populist revolt of Midwestern and Southern farmers in the 1880s and ‘90s, the bitter labor wars of the late 19th and early 20th centuries, the rise of the Second Klan in the 1920s, Father Coughlin’s Social Justice movement in the 1930s, etc.

Though lacking an established church and an aristocracy (the First and Second Functions), even here the European racial spirit influenced the formation of the American nation. The yeoman farmers making up the ranks of the Minute Men who bloodied Britain’s imperial troops at Lexington and Concord, the gentlemen warriors like Nathanael Greene, Anthony Wayne, and George Washington who led the revolutionary armies, the Anglo-Celtic frontiersmen and colonists of the Texas Revolution who triumph over massively larger Mexican forces, the gallant Robert E. Lee and Stonewall Jackson of the Confederacy, even George Patton of World War II fame, all these figures stand in the tradition of European arms and are tributes not just to America, but to the warrior spirit of their ancestral homeland.

Moreover, whatever High Culture Americans have known has been European. Disneyland may be the contemporary emblem of America’s Culture Industry, but its relationship to American life is as contrived as is Hollywood’s. The composers, philosophers, and great artists animating the higher reaches of American life have always been European. The few great men of literary stature they have produced— Edgar Allen Poe, T. S. Eliot, Ezra Pound, Henry James, Jack London, William Faulkner — belong to Europe’s Pantheon and are recognized as such. Only an intellectual sleight of hand can justify the argument that the American people are not an organic (however culturally hybrid) expression of Europe’s life-world.

Perhaps more to the point, the growth of the American republic ought to be seen as one of the great feats of modern history, for, from its origins as a small outpost on the outer edge of Western Civilization, it grew, in a remarkably short period, into a great power. Given the prominence of its Third Function, much of course was lost in this process, for America lacked the depths of its motherland, retained a weak grasp of history and tradition, and never developed a political class capable of sustaining its political ideals. Yet beyond the shallow, often philistine character this cultural paucity imparted to American life, the European settlement of North America represented an unprecedented manifestation of Nietzsche’s will to power — an untamed life force — that had transformed a vast wilderness into a flourishing extension of the European life world.

Against those transatlantic critics whose grand pronouncements are based on their familiarity with Los Angeles or New York (both of which have ceased to be American cities), it needs stressing that no White nationalist fails to honor Europe or to distinguish himself from its heirs. His opposition to the New Class, war-mongering, and Zionist hegemonism of the country’s deracinated elites stems, in fact, from his commitment to Europe’s biocultural heritage. This heritage, as such, informs virtually every significant facet of the country’s racial nationalism.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

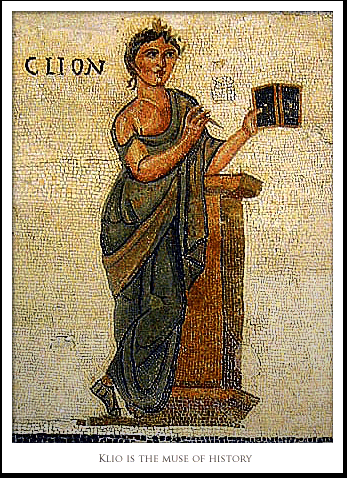

Digg Chacun s’interroge aujourd’hui sur le « sens de l’histoire », c’est-à-dire à la fois sur le but et sur la signication des phénomènes historiques. L’objet de cet article est d’examiner les réponses que notre époque donne à cette double interrogation, en tentant de les ramener, en dépit de leur multitude apparente, à 2 types fondamentaux, rigoureusement antagonistes et contradictoires.

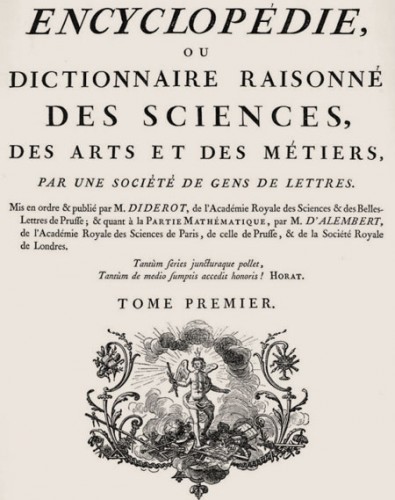

Chacun s’interroge aujourd’hui sur le « sens de l’histoire », c’est-à-dire à la fois sur le but et sur la signication des phénomènes historiques. L’objet de cet article est d’examiner les réponses que notre époque donne à cette double interrogation, en tentant de les ramener, en dépit de leur multitude apparente, à 2 types fondamentaux, rigoureusement antagonistes et contradictoires. Sigue siendo el trabajo del filósofo alemán Emanuel Kant (1724-1804) Was ist Aufklärung?(1784) quien mejor ha definido qué es la Ilustración cuando afirmaba: “es la liberación del hombre de su culpable minoría de edad”. Es decir, de su incapacidad de servirse sólo de la razón sin depender de otra tutela, como lo fue la teología para la Edad Media, donde se afirmaba: philosophia ancilla teologíae= la filosofía es sierva de la teología.

Sigue siendo el trabajo del filósofo alemán Emanuel Kant (1724-1804) Was ist Aufklärung?(1784) quien mejor ha definido qué es la Ilustración cuando afirmaba: “es la liberación del hombre de su culpable minoría de edad”. Es decir, de su incapacidad de servirse sólo de la razón sin depender de otra tutela, como lo fue la teología para la Edad Media, donde se afirmaba: philosophia ancilla teologíae= la filosofía es sierva de la teología. Q.: Aujourd'hui, la démocratie est honorée comme un «veau d'or», disent ses adversaires. Mais est-il possible, de nos jours, de critiquer la démocratie ou de la refuser?

Q.: Aujourd'hui, la démocratie est honorée comme un «veau d'or», disent ses adversaires. Mais est-il possible, de nos jours, de critiquer la démocratie ou de la refuser?

L’homme enraciné est par définition celui qui tire son identité du milieu dans lequel il vit. Ce milieu peut s’entendre largement :

L’homme enraciné est par définition celui qui tire son identité du milieu dans lequel il vit. Ce milieu peut s’entendre largement :