Apolaire ou antipolaire ?

Ex: http://www.dedefensa.org

16 novembre 2013 – ... Effectivement, nous nous sommes arrêtés à l’expression “apolaire”, parce qu’elle contient bien plus que ce qu’elle semble vouloir dire. Notre référence dedefensa.org est des plus simples et des plus proches, puisqu’elle date du 10 novembre 2013, comme conclusion de ces Notes d’analyse :

16 novembre 2013 – ... Effectivement, nous nous sommes arrêtés à l’expression “apolaire”, parce qu’elle contient bien plus que ce qu’elle semble vouloir dire. Notre référence dedefensa.org est des plus simples et des plus proches, puisqu’elle date du 10 novembre 2013, comme conclusion de ces Notes d’analyse :

«D’une certaine façon, il s’agit, expression appropriée tombée miraculeusement par rapport à la politique française totalement invertie de la bouche du ministre Fabius lors d’une récente conférence à Science Po, de la découverte angoissée d’ un monde apolaire (ou bien “zéropolaire”, mais nous préférons nettement la précédente, et la conservons) ; après les épisodes unipolaire et multipolaire, un monde “sans pôle”, qui a perdu toute forme et toute cohésion... Un monde de toutes les opportunités de crises et de tensions souvent surgies par surprise... Un monde de tempêtes, sans vent dominant et où tous les vents prétendent dominer dans une surenchère de souffles furieux, où la tempête lève de tous les côtés.»

L’expression ne date certainement pas de Fabius et de son speechwritrer standard du Quai d’Orsay, mais l’honnêteté nous oblige à dire qu’elle nous vient de cette circonstance. Il faut noter qu’il existe, depuis la fin de la Guerre froide (1989-1991), un historique fourni de la qualification du monde et de ses relations internationales. Cela nous indique le degré de confusion des choses et la nécessité d’autant plus grande de rechercher une définition à la présente identification. Le rappel préliminaire de l’historique de la chose sera un premier pas dans notre recherche d’identité des relations internationales du temps présent.

• Nous partons donc de la Guerre froide, soit 1989-1991, mais encore plus, avec l’élection de Clinton (novembre 1992) comme substantivation de la période. Il n’est rien de plus caractéristique à cet égard que le destin de GH Bush (Bush-père) qui, au sommet d’une gloire extraordinaire avec la victoire du Golfe-I, de février 1991, s’effondra littéralement et fut ignominieusement battu en novembre 1992 par un inconnu venu de l’Alabama. (Cet épisode “chute de Bush-élection de Clinton”, indiquant le vrai désarroi de l’Amérique et conduisant à considérer la guerre du Golfe-I comme un “accident”, un épiphénomène ne comptant guère dans l’agencement des relations internationales).

En un sens, jusqu’en 1995-1996, le monde avec ses relations internationales traversa une période à première vue assez similaire (“apolaire”) à celle que nous identifions aujourd'hui, du point de vue strict de l’organisation informelle des relations internationales. On en trouverait une assez juste identification avec le titre du livre de Gabriel Robin, publié en février 1995 chez Odile Jacob, Un monde sans maître. Robin termina (en 1993) sa carrière diplomatique active comme ambassadeur de France à l’OTAN, où il put montrer tout son “rigorisme gaulliste” en matière de diplomatie, et particulièrement en matière des principes de la diplomatie. Il put ainsi observer, à partir d’un point privilégié, les interrogations sur la confusion de la période, la disparition de l’URSS, les doutes profonds et paralysants de la puissance américaniste, les hésitations européennes et la démission qui suivit avec le choix européen d’une organisation intérieure appelée à se bureaucratiser (Maastricht et la suite) aux dépens d’une politique de sécurité active et créatrice des nations coopérant entre elles (le refus de l’UEO d’intervenir en ex-Yougoslavie dès 1991, – voir le 4 février 2010).

• Nous avons souvent cité cette description du processus de la politique en Europe, exemplaire de la politique générale des relations internationales, et aussi l’évolution de la situation américaniste, dans les extraits de l’ouvrage Chronique de l’ébranlement, cités notamment le 2 septembre 2005. Effectivement, entre 1995 et l’été 1996, le sentiment dépressif et d’une crise d’identité gravissime des USA (voir des textes de William Pfaff, présentés le 23 novembre 2003) bascula, sous la force d’une poussée considérable de virtualisme, et rétablit les USA dans une sorte de narrative impériale que personne ne pouvait songer à contester, alors que les forces financières déchaînées saccageaient la Russie, puis bientôt toute une chaîne d’autres pays. C’est donc à l’automne de 1996 qu’on pourrait déclarer ouverte l’ère “unipolaire” de ce qu’Hubert Védrines allait baptiser l’“hyperpuissance”, – dito, les USA, cela va de soi.

Cette période durerait, selon nous jusqu’à l’été de 2003 (notamment l’événement de l’attentat de fin août 2003 qui réduisit en poussière le siège de l’ONU à Bagdad et tua le représentant de l’Organisation en Irak), lorsqu’il apparut que la “victoire extraordinaire” en Irak s’avérait être un cauchemar dissimulé pour la puissance miliaire US. Dans le séquence, 9/11 est une ultime bouffée de vertige, une fausse “défaite” fournissant l’argument pour un déchaînement impérial conduisant à la conquête du monde. Il s’agit donc d’une succession de narrative, ou d’autant de bulles, toutes de coloration américaniste, jusqu’à l’avatar fondamental que constitue l’attaque de l’Irak et la dépression rapide qui suit, dès l’été 2003. Depuis lors, l’“hyperpuissance” n’a cessé de se déliter, de se déstructurer, de se dissoudre. L’ère unipolaire fut évidemment un montage de bout en bout du point de vue de la dynamique des relations internationales, mais elle exista simplement parce que personne ne la contesta. Le comble de la contradiction, mais aussi l’exposition de la réalité de la situation, fut que cette unipolarité prétendant rassembler toutes les relations internationales vers elle (un universalisme américaniste) s’acheva par une prétention triomphale qui s’exprima par un complet unilatéralisme, consistant de facto en un isolationnisme expansionniste réfutant toute relation diplomatique normale. Cette absence totale de véritables “relations diplomatiques” réduisit l’unipolarité du monde en une action unilatérale des USA, laissant l’influence et la diffusion de leur puissance à leurs instruments autonomes (finance, dollar, puissance militaire, puissance culturelle, informatique, etc.) Il n’y eut donc pas investissement constructif (à son avantage) du monde par les USA mais action unilatérale des USA dans un “reste du monde” (ROW) complètement paralysé et anesthésié.

• Pour faire juste, nous dirions que le passage à un stade “multipolaire” pourrait être annoncé avec la position française à l’ONU, contre l’intervention US en Irak, entre octobre 2002 et février 2003, avec le discours de Villepin du 14 février 2003. Quoi qu’il en soit, c’est lors d’une visite à Moscou à l’automne 2003 que le Français Chirac affirma que nous entrions dans une “ère multipolaire”, où la puissance US ne serait plus la seule à imposer sa loi. On imagine avec quel enthousiasme, son interlocuteur russe, le déjà-président Poutine, appuya cette analyse.

Cette multipolarité fut aussi bien un leurre que l’unipolarité qui avait précédé. Il s’est agi simplement de l’expression du délitement progressif de l’hyperpuissance, entraînant des réactions de divers autres puissances là où cela était possible, créant ainsi cette “apparence de multipolarité”. Avec et après la crise de 2008, cette “apparence de multipolarité” grandit encore avec la formation de ce que nous nommons le “bloc BAO” (voir le Glossaire.dde, le 10 décembre 2012), qui se caractérise par l’effacement de l’“unipolarité” (prépondérance des USA) au sein des “pays occidentaux” : «Désormais, tous les pays du bloc BAO au travers de leurs élites et des psychologies terrorisées de ces élites, se perçoivent égalitairement, c’est-à-dire essentiellement libérés des liens de domination et de sujétion entre les USA et les autres... Cela ne signifie nullement la fin de la corruption et de l’influence US, comme par le passé, mais, contrairement au passé, cette corruption et cette influence s’exerçant à l’avantage de tous et apparaissant de plus en plus invertébrées, de moins en moins spécifiques. De même observe-t-on une homogénéisation des conceptions et des politiques, simplement par disparition de la substance au profit de l’apparence et de l’image...»

Les réactions du bloc BAO vis-à-vis du “printemps arabe” ont montré cet effacement de la domination US dans le camp occidental, avec l’illustration très récente de la phase crisique syrienne d’août-septembre et le dernier épisode, totalement anarchique, des négociations P5+1 à Genève (le 9 novembre). Cette phase et les événements depuis le début de l’automne ont décisivement acté le passage à l’“apolarité”.

• C’est ce dernier épisode du 9 novembre que l’on pourrait prendre, dans notre propos, comme marque symbolique du passage à un stade apolaire, ou “antipolaire”, des relations internationales. Le désordre de l’événement témoigne de ce refus d’une polarité, c’est-à-dire d’une structure où une ou des forces sont capables d’imposer une évidence d’orientation dans un facteur essentiel des relations internationales, où tous les “composants” flottent dans leurs interprétations des choses, où il est devenu impossible de distinguer une logique, pour ne pas parler de “sagesse” qui semble figurer un concept incompréhensible et d'un autre temps, dans toute cette agitation compulsive. Nous décrivions dans notre texte du 15 novembre 2013 les séquences chaotiques qui ont accompagné et poursuivi cette étrange journées :

«Durant cette journée et en prenant en compte ce qui précédait et ce qui a suivi, on a vu l’accord avec l’Iran annoncé comme quasiment fait et signé ; l’intervention des Français le 9 novembre interrompant cette perception en paraissant refuser cet accord “seuls contre tous” et en fait étant perçus comme parlant “au nom d’Israël” (et de l’Arabie, pour vendre quelques canons) ; les USA effectuant une première tentative de rangement en annonçant qu’en fait les Français n’avaient fait qu’exprimer une position générale du bloc BAO et dénonçant les Iraniens pour leur intransigeance (mais que dire des Russes qui font partie du P5+1 et qui ont observé ce désordre avec une certaine position de retrait mais non sans ironie ? On n’en dit rien et on passe à autre chose) ; la narrative évoluant encore et disant que, finalement, les Iraniens n’étaient pas coupables non plus, que personne n’était coupable, simplement qu’on avait été trop vite dans l'interprétation des choses et que tout se présente fort bien pour un accord qui sera mis en forme définitive, on vous l'assure, à partir du 20 novembre.»

En fait de “passage à un stade apolaire, ou 'antipolaire', des relations internationales ”, là aussi nous parlerions plutôt de l’évolution de la perception, c’est-à-dire cette perception, après l’“unipolarité virtualiste” des USA, passant d’une multipolarité factice (“apparence de multipolarité”) à une absence de polarité (“apolaire”) et même, et surtout, à un refus de polarité (“antipolaire”). Mais l’on précisera aussitôt que les deux termes conviennent comme complémentaires : le monde apolaire (pas de pôle) est un fait de situation, et un fait “structurel” par antithèse ; le monde antipolaire (refus du pôle en tant que structure) décrit une “dynamique” de refus, également “dynamique” par antithèse.

Une évolution nécessaire

Comme nous écrivons dans notre abstract de présentation de cet article, «Il s’agit d’un “monde sans pôle” parce qu’il n’y a plus aucune structure pour soutenir un ou plusieurs ‘pôles’. Notre monde apolaire est un monde qui ne veut plus avoir de pôle...» Il faut donc développer cette définition à partir de ce constat de base, déjà éclairé par la remarque précédente établissant définitions et complémentarité des concept d’“apolarité” et d’“antipolarité” ... Ainsi dirions-nous effectivement que le monde apolaire n’est pas seulement un “monde sans pôle” comme un constat statique, disons par “absence de pôle”, mais qu’il est également un monde antipolaire qui repousse quelque pôle que ce soit, et ainsi comme un constat dynamique, une force en action qui interdit et rejette toute prétention de l’un ou de l’autre, ou de plusieurs, à être “un pôle” ou “plusieurs pôles”. Il s’agit d’un monde vivant, activement rétif à toute “structuration polaire”, et d’ailleurs à toute structuration tout court.

La question qui se pose alors est de savoir si ce monde apolaire-antipolaire l’est à cause du traitement qu’on lui impose, ou s’il l’est devenu par modification de nature, modification ontologique, – ou plus clairement dit, par apparition de sa nature réelle après les épisodes faussaires de l’unipolarité et de la multipolarité. Dans ce deuxième cas, les événements dont on aurait fait la cause de son apolarité-antipolarité, en deviennent en vérité les conséquences. Poser la question sous cette forme, c’est, pour notre compte, y répondre évidemment dans le sens de privilégier le deuxième terme de l’alternative : les événements dont nous parlons, qui sont d’une importance dérisoire dans leurs substance, ne peuvent être des modificateurs d’une nature, d’une essence, – par contre, ils peuvent être l’expression de cette modification.

Quels sont ces événements, ou ces types d’événements qui prédominent actuellement ? Il ne s’agit pas d’événements identifiés, mais de “types d’événements”, caractérisés par des spécificités très remarquables ; ils ont tous le caractère essentiel d’être complètement privés d’influence principielle, et, par suite, à la fois instructuré et d’une substance dissolue ou en cours de dissolution. Les conséquences sont à mesure, principalement dans le chef de l’absence totale de la moindre création de situations nouvelles (y compris les pires d’ailleurs, comme des agressions brutales par la guerre, dont on parle continuellement et que personne n’est capable d’imposer).

• Ces événements sont issus d’une agglomération désordonnée et sans structure principielle de caractère tels que la corruption psychologique en général, c’est-à-dire à la fois la faiblesse de la psychologie et l’absence d’expérience et de culture politique ; l’influence pervertie, l’influence par terrorisation de l’esprit, la corruption vénale ; la manipulation de la communication par faiblesse de compréhension, par courte vue, par seul souci de l’apparence, avec l’emploi grossier de narrative successives. Tout le monde est manipulé par les événements, y compris les acteurs les plus subversifs et agressifs (Israël et l’Arabie), et ne fait que ré-agir plutôt qu’agir, sous l’empire d’événements plus hauts et qui sont incompréhensibles à la plupart des acteurs, sinon hors de leur perception, – sans parler d’intuition dont ils sont totalement dépourvus.

• Il en résulte une agitation forcenée, une sorte de “danse de Saint-Guy” d’une activité pseudo-diplomatique et qui n’est qu’anarchique, dont l’affaire du 9 novembre autour du P5+1 est exemplaire. Les discours et les commentaires tentent de rétablir un semblant d’ordre et de maîtrise, sous l’impulsion d’une raison qui est totalement subvertie pour pouvoir montrer une quelconque efficacité structurante ; ils ne parviennent qu’à mettre en évidence la vanité et la vacuité des “actes” qui apparaissent très vite pour ce qu’ils sont, – des impostures d’actes, des narrative d’actes. Bien entendu, la vision longue, l’appréciation stratégique et structurelle, dont tout le monde parle, sont totalement absentes, absolument interdites de se réaliser.

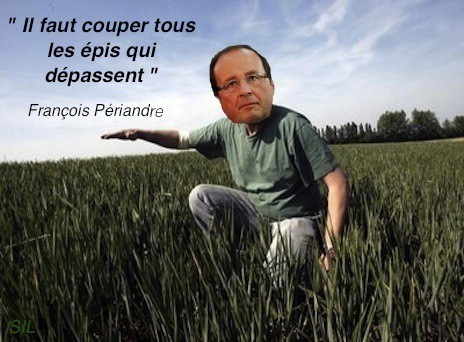

• Tous les acteurs sont touchés par ce conditions, ce qui est logique parce que ces conditions sont universelles. Les plus touchés sont ceux qui sont les plus affectés, eux-mêmes et en eux-mêmes, par ces conditions, c’est-à-dire ceux qui sont totalement étrangers à toute approche principielle de la situation du monde, et surtout à la nécessité de cette approche. On mettra dans cette catégorie, sans surprise bien entendu, les pays du bloc BAO avec des nuances circonstancielles, et les appendices radicaux tels que l’Arabie et Israël, avec l’ajout circonstanciel et remarquablement original par son caractère de contre-emploi de la France dont la politique est conforme aux variations radicales du rôle de ce pays, qui est en général fondamentalement structurant, plus qu’aucune autre entité, et qui peut être catastrophiquement déstructurant (“plus qu’aucune autre entité”) selon les accidents d'époque, qui est aujourd’hui dans une période de basses eaux si catastrophique et déstructurée qu’on peut avancer l’hypothèse, d’ailleurs renforcée par la situation générale également sans précédent, qu’il n’y en eut jamais de telle auparavant. Un seul pays parmi les principaux acteurs échappe à ces jugements catastrophiques, et l’on se doute que c’est la Russie ; mais la Russie ne peut rien de fondamental qui changerait la substance de la situation, parce que cette situation, dépendant de forces métahistoriques extérieures, ne peut être maîtrisée par elle ; elle grogne, elle avertit, elle manœuvre, elle se réfère aux principes mais elle reste à l’intérieur du Système.

Cette description de l’opérationnalité des situations justifie complètement notre identification d’un monde apolaire-antipolaire, un monde sans pôle et qui refuse quelque pôle que ce soit ; c’est-à-dire sans ordre, et qui refuse l’ordre. On aurait tort pourtant de dénoncer cette situation comme calamiteuse en soi, d’en faire un motif per se d’une situation catastrophique comme quelque chose d’inattendu et de profondément dommageable. Cette observation vaut pour deux raisons :

• La première est que cette “situation catastrophique” n’est nullement un accident, un brutal effondrement, mais la concrétisation et la mise à jour de la vérité de la situation du monde. On l’a vu, unipolarité et multipolarité dans la séquence n’ont été que des situations transitoires et complètement faussaires dans la marche vers la mise à jour de la vérité de la situation. Cette évolution s’est accélérée à partir de 2008 et a commencé à montrer ses effets à partir de 2010 avec les réactions au soi-disant “printemps arabes”, cela en conjonction avec l’aggravation constante dans le sens de la déstructuration des situations intérieures et l’accélération de la crise d’effondrement du Système. Il n’y a donc pas d’accident ni de “surprise catastrophique” mais la marche compréhensible et justifiée d’une logique universelle à l’œuvre, ressortant des effets du cycle surpuissance-autodestruction d’un Système ivre de puissance mais de plus en plus soumis, par des forces métahistoriques lui-même, aux contradictions mortelles de cette surpuissance.

• La seconde est que cette déstructuration, ce refus d’un ordre (apolarité-antipolarité), s’exerce contre une structure absolument perverse, contre un ordre faussaire et imposteur, – dito, on s’en doute, celui du Système. (On sait en effet que le paradoxe mortel du Système [voir le 8 juillet 2013] est qu’il a besoin de se structurer de plus en plus pour conduire son œuvre de déstructuration par sa dynamique de surpuissance, se mettant ainsi lui-même en danger de plus en plus grand d’être déstructuré à mesure par les effets de sa propre action, et fondant ainsi la logique de l’équation surpuissance-autodestruction par augmentation très rapide de la tendance à l’autodestruction avec l’accélération de sa surpuissance, avec la perspective, déjà accomplie dans plusieurs domaines comme le technologisme, où la dynamique de la surpuissance s’est transformée en dynamique de l’autodestruction. Le cas de la NSA est révélateur à cet égard : la surpuissance de l’Agence a très largement entamé sa transmutation en dynamique d’autodestruction.) Ce sentiment du “refus d’un ordre [exercé] contre une structure absolument perverse, contre un ordre faussaire et imposteur” engendre la transmutation classique du comportement vers l’antiSystème. La situation est classique pour nous, renvoyant la fois à l'acte de la résistance et à l’acte du contrefeu avec l’opérationnalité tactique du “faire aïkido”. On en est donc au paradoxe où la “situation (en apparence) calamiteuse” du monde apolaire-antipolaire constitue en réalité une opportunité inattendue d’une action antiSystème : le désordre lui même a fini par être antiSystème.

D’une façon générale, il s’agit d’un déroulement logique inéluctable, et tout ce qu’on peut faire ou interpréter dans un sens constructif dans les circonstances actuelles est voué à l’échec si l’on en attend quelque chose de décisif. Même ce qu’on pourrait considérer comme un acte restructurant, comme la prise en main de la situation opérationnelle par le régime d’Assad ou la perspective d’un accord avec l’Iran, engendre des conséquences déstructurantes, même indirectement, qui accentuent les caractères de la situation qu’on décrit. (Ce “même indirectement” signifie que même si tel ou tel “acte restructurant”, – Syrie ou Iran, – arrive à se concrétiser [victoire d’Assad, accord avec l’Iran], les conséquence déstructurantes seront néanmoins supérieures à la structuration accomplie et annuleront tout espoir de restructuration. Cela ne signifie pas qu’il faut s’opposer à ces actes restructurants, mais les considérer pour ce qu’ils sont : des actes antiSystème, tactiques par définition, pendant qu’ils se font mais sans la capacité de créer une véritable situation stratégique nouvelle, hors-Système. L’exemple de l’Irak peut être avancé : la guerre contre l’Irak a été un calvaire pour les USA [le Système], donc parfaitement antiSystème, mais ce qu’il en résulte n’instaure en rien une situation stratégique antiSystème décisive. Par contre l’aspect antiSystème de la guerre d’Irak, contre les USA, a joué son rôle en affaiblissant à mesure les USA.) En fait, la signification du mot “victoire” ou de l’expression “résolution d’un conflit” ayant perdu tout sens, toute “victoire“ ou “résolution d’un conflit” effective, même perçue lorsqu’elle n’était qu’une perspective comme antiSystème, ne se réalise nullement d’une façon structurante décisive et engendre une surenchère de revendications, de manœuvres, de tendances déstabilisatrices, – et là aussi et encore, “tactiquement” antiSystème, – et ainsi de suite. Donc, toujours cette situation paradoxale, qu'on pourrait juger bénéfique et qui ne l'est pas au terme, mais qui l'est dans son opérationnalité et apportant donc sa contribution à l'attaque générale contre le Système.

C’est une situation effectivement sans issue dans le cadre actuel (Système) parce que la seule issue possible est la destruction totale, par effondrement, du Système. (L’autre issue décisive est inacceptable et impensable, et sans le moindre sens, puisqu'il s'agirait d'une victoire du Système qui signifierait une entropisation générale, – voir le processus dd&e ; la voie vers cette “victoire” emporterait le Système lui-même avant que cette entropisation ait été accomplie, ce qui en fait une proposition absurde.) Il n’y a pas lieu d’être optimiste ni pessimiste, mais de constater que ce phénomène (“sans issue”) ne représente en rien un jugement désespérée, puisqu’une “issue” à ce stade impliquerait qu’elle se ferait à l’intérieur du Système, donc promise à retomber sous l’empire du Système, – donc un répit pour le Système dans sa marche vers l’autodestruction. Quant à la réalité du processus d’autodestruction, on peut toujours la contester au nom d’arguments divers, purement intellectuels et surtout spéculatifs, qui s’appuient d’ailleurs selon nous sur l’acceptation de l’empire du règne de la quantité et du triomphe du “déchaînement de la Matière” qui nous est (cette acceptation) complètement étrangère par conviction et par jugement rationnel. Par contre, qui est capable de hausser sa vision à quelques mois de temps constate tous les signes de cette autodestruction ; il n’y a qu’à comparer les prévisions que nous faisions le 10 juin, ou le 15 juin, ou le 1er juillet, sur les conséquences antiSystème de la crise Snowden/NSA, et la mesure des effets diluviens, globaux, inarrêtables de ces conséquences, pour prendre en compte cette hypothèse de l’autodestruction. Qui peut nier aujourd’hui la validité de cette chose absolument impensable il y a cinq mois : la toute-puissance de la NSA d’ores et déjà acceptée partout et qui nous faisait considérer notre avenir comme un “goulag électronique” inéluctable (voir le 1er août 2013), devenue une NSA aux abois qui est l’enjeu d’une lutte féroce, notamment de groupes importants qui ne sont pas loin de vouloir la détruire, au sein même d’un centre-Système comme le Congrès des Etats-Unis, ou dans le chef de puissances au sein du bloc BAO (Allemagne) ou en-dehors de lui (Brésil). Une telle situation était impensable il y a cinq mois ; aujourd’hui, nul ne s’en étonne (pour ceux qui veulent bien prendre le temps de s’en apercevoir, certes)... Le processus d’autodestruction est non seulement à l’œuvre, il est en plus entré, dans certaines situations, dans les actes même de certaines forces du Système passées à l’antiSystème.

C’est à cette lumière qu’il faut voir la situation apolarité-antipolarité du monde. Ce n’est pas une situation génératrice de désordre, c’est une classification actant le désordre du monde, qui existe largement depuis 9/11, qui existait déjà auparavant, et qu’on paraît d’attributs divers et dissimulateurs dont les plus récents furent les fictions d’unipolarité et de multipolarité. Réaliser la vérité de la situation du monde au lieu de rester la dupe d’une dissimulation de cette même situation de la vérité du monde ne peut être en aucun cas considéré comme un événement catastrophique. Cela (la réalisation de la vérité du monde) doit au reste être accompli du point de vue le plus rationnel du monde, en utilisant la raison pour ce qu’elle doit être, – non pas une puissance faite pour changer le monde à mesure de l’hybris du sapiens en posant ainsi son asservissement au Système, mais un outil pour identifier la vérité du monde et donner à l’esprit les moyens lui permettant de mieux se situer et de rechercher ce qui doit lui être bénéfique, – c’est-à-dire l’attaque continuée sans répit ni relâche contre le Système.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

16 novembre 2013 – ... Effectivement, nous nous sommes arrêtés à l’expression “apolaire”, parce qu’elle contient bien plus que ce qu’elle semble vouloir dire. Notre référence dedefensa.org est des plus simples et des plus proches, puisqu’elle date du

16 novembre 2013 – ... Effectivement, nous nous sommes arrêtés à l’expression “apolaire”, parce qu’elle contient bien plus que ce qu’elle semble vouloir dire. Notre référence dedefensa.org est des plus simples et des plus proches, puisqu’elle date du

Der „zweifache Nationsbegriff“ der Ungarn sei einer der Gründe, warum EU-Alteuropa den Magyaren so sehr mißtraut, führt Georg Paul Hefty in einem lesenswerten, leider nicht kostenfrei zugänglichen Beitrag in der Samstags-FAZ vom 5. Mai aus. Politischen Ausdruck findet der „zweifache Nationsbegriff“ in der neuen ungarischen Verfassung, die zwischen Staatsnation und Volk als Sprach- und Abstammungsgemeinschaft differenziert und vor allem

Der „zweifache Nationsbegriff“ der Ungarn sei einer der Gründe, warum EU-Alteuropa den Magyaren so sehr mißtraut, führt Georg Paul Hefty in einem lesenswerten, leider nicht kostenfrei zugänglichen Beitrag in der Samstags-FAZ vom 5. Mai aus. Politischen Ausdruck findet der „zweifache Nationsbegriff“ in der neuen ungarischen Verfassung, die zwischen Staatsnation und Volk als Sprach- und Abstammungsgemeinschaft differenziert und vor allem