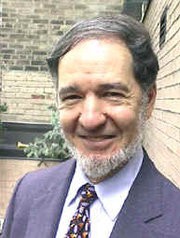

Jared Diamond, biologiste et géographe à l’université de Californie, c’est d’abord l’auteur de deux gros livres, aussi encensés que critiqués. De l’inégalité parmi les sociétés, traduit en 2000 (Gallimard), prétendait tout simplement expliquer le pourquoi de la success story eurasienne. En d’autres mots, il décrivait comment ce continent européen et asiatique, favorisé par son climat et les nombreuses espèces domesticables qu’il abritait, avait au cours de l’histoire longue pris de l’avance sur les autres, et opéré une sortie considérable hors de son aire natale. Les armes, les métaux, mais par-dessus tout les épidémies, apportées par les Occidentaux, avaient assuré le succès de cette expansion mondiale.

Jared Diamond, biologiste et géographe à l’université de Californie, c’est d’abord l’auteur de deux gros livres, aussi encensés que critiqués. De l’inégalité parmi les sociétés, traduit en 2000 (Gallimard), prétendait tout simplement expliquer le pourquoi de la success story eurasienne. En d’autres mots, il décrivait comment ce continent européen et asiatique, favorisé par son climat et les nombreuses espèces domesticables qu’il abritait, avait au cours de l’histoire longue pris de l’avance sur les autres, et opéré une sortie considérable hors de son aire natale. Les armes, les métaux, mais par-dessus tout les épidémies, apportées par les Occidentaux, avaient assuré le succès de cette expansion mondiale.

Effondrement, traduit en 2006 (Gallimard), c’était le contraire : on y apprenait comment les Mayas, les habitants de l’île de Pâques, les Indiens pueblos du Nouveau-Mexique, les Vikings du Groenland, avaient méthodiquement scié la branche de leur propre civilisation en faisant de mauvais choix agricoles, alimentaires ou autres. C’était l’histoire d’autant d’échecs, contenant en germe la menace d’une plus grande catastrophe, mondiale et encore à venir, liée à l’indécrottable propension de l’espèce humaine à détruire son environnement.

Le public a largement plébiscité ces deux ouvrages, comme en témoigne le grand nombre de langues dans lesquelles ils ont été rapidement traduits.

Le public a largement plébiscité ces deux ouvrages, comme en témoigne le grand nombre de langues dans lesquelles ils ont été rapidement traduits.

Les spécialistes n’ont pas toujours aimé l’assurance avec laquelle J. Diamond développe ses thèses, voire ont trouvé qu’elles étaient porteuses d’un message justifiant la colonisation européenne du monde : aux autres revenait la responsabilité de leurs échecs, à nous, le succès historique et la prise de conscience de la réalité des risques à venir. Effondrement, en particulier, eut à essuyer les critiques acerbes d’historiens et d’archéologues de l’île de Pâques. D’après eux, en reprenant la thèse de la déforestation volontaire de l’île par ses habitants autochtones, J. Diamond ne faisait que répandre une vulgate insultante pour les Pascuans, qui, selon eux, avaient surtout été victimes d’épidémies et d’une déportation massive vers le Pérou dans les années 1860. Depuis, la discussion reste ouverte, chacun des cas invoqués par J. Diamond ayant ses spécialistes attitrés : tel est le risque auquel s’exposent ceux qui aiment jouer dans la cour du voisin, un goût que, de toute évidence, J. Diamond possède au plus haut point.

Revoyons son parcours : docteur en physiologie en 1961, il est professeur de ladite matière dès 1966, mais s’intéresse surtout à l’avifaune de la Nouvelle-Guinée, sur laquelle il publie des articles et un livre. À la fin des années 1980, il s’intéresse à l’évolution humaine dans ses rapports avec l’environnement : ce sera pour lui l’occasion de publier un premier gros livre, Le Troisième Chimpanzé (1992), et de se transformer en professeur de géographie, poste qu’il occupe encore actuellement. Ses principaux ouvrages viendront un peu plus tard, mais dans l’intervalle, il travaille sur un thème qui passionne les évolutionnistes, la sélection sexuelle. Cela donne un autre petit livre (Pourquoi l’amour est un plaisir, 1997).

On le voit, les intérêts de J. Diamond sont multiples et changeants, quoique, en réalité, toujours guidés par la même curiosité pour les causes profondes et invisibles, biologiques et physiques, qui font le succès ou le déclin d’une espèce, d’une société ou d’une civilisation. Rassembler des exemples, les comparer, induire une cause probable : telle est la méthode un peu aventureuse qu’en toutes matières, J. Diamond applique, jusqu’à ce nouvel ouvrage, aussitôt traduit. Son titre énigmatique, Le Monde jusqu’à hier, son sous-titre on ne peut plus clair, « Ce que nous apprennent les sociétés traditionnelles », se complètent et déjà suffisent à faire comprendre que J. Diamond, une fois de plus, enfile un autre costume : peu d’évolution, peu de biologie, mais beaucoup d’observation humaine dans ce livre, où l’auteur, plus voyageur qu’anthropologue, compare les mérites respectifs de deux façons d’habiter le monde : l’une moderne, l’autre traditionnelle.

Le Monde jusqu’à hier commence par un souvenir : le spectacle offert par le hall de l’aéroport de Port Moresby, capitale de la Nouvelle-Guinée, il y a quelques années. Qu’y avait-il de si intéressant dans cette scène ?

L’évidence d’une transformation rapide. C’était en 2006, il y avait des écrans sur tous les bureaux, des hôtesses en uniforme et rien ne distinguait cet aéroport d’un autre dans le monde. Lors de mon premier voyage, en 1964, la Nouvelle-Guinée était encore sous mandat australien, le terminal était un hangar en bois, et à Port Moresby, capitale du pays, il n’y avait qu’un seul feu rouge, à l’intersection des deux rues principales et une inscription en pidgin qui contenait un avertissement. C’est ce contraste qui m’a frappé et dont j’ai voulu rendre compte : tant de changements en si peu de temps, c’est sans doute unique dans l’histoire. Ça a été le déclencheur de ce livre.

Pourquoi êtes-vous allé en Nouvelle-Guinée si souvent ?

Au début, par pur goût de l’aventure. J’avais un camarade d’études qui, comme moi, rêvait de connaître les tropiques, et nous étions tous deux amateurs d’oiseaux. Alors, après mon diplôme de physiologie, nous avons arrangé un voyage au Pérou, où nous avons fait de l’alpinisme, puis en Amazonie, et là nous n’avions rien d’autre à faire que de nous promener et d’observer la nature. Nous avons publié deux articles sur les oiseaux, et nous nous sommes demandé quel était l’endroit le plus sauvage du monde : c’était la Nouvelle-Guinée. Nous avons monté une expédition ornithologique, nous y sommes allés, et j’ai adoré ce pays. Depuis, j’y suis retourné chaque fois que possible pour y observer les oiseaux, mais aussi tout le reste, parce que c’est un pays fascinant et qu’une fois que vous y êtes allé, vous trouvez le reste du monde très ennuyeux. Et puis les gens de Nouvelle-Guinée, c’était l’humanité en direct : pas de téléphone, pas de fax. Si vous aviez quelque chose à dire, il fallait le dire en face…

Dans vos précédents livres, il y avait chaque fois une grande question sur les sociétés humaines : pourquoi elles réussissent, pourquoi elles déclinent, de quoi elles dépendent. Ce n’est plus le cas dans celui-ci ?

En fait, j’avais surtout envie de raconter mes voyages, mais mon éditeur m’a mis en garde. Il m’a dit : « Jared, les gens attendent de toi quelque chose de plus ambitieux, de plus universel ». Alors le livre a évolué vers une comparaison des sociétés modernes et des sociétés traditionnelles, avec l’aide d’une quarantaine d’exemples pris dans le monde entier et de références à de grands auteurs de la littérature ethnographique. Les questions de départ sont celles que je me suis posées en Nouvelle-Guinée, mais les réponses sont données de manière plus générale. Cela dit, c’est quand même le plus personnel des récits que j’ai donné de mes expériences, et aussi celui où je me risque le plus à faire des recommandations.

Cette réflexion vous mène à opposer certains traits fondamentaux des sociétés modernes, développées, industrielles à ceux des sociétés traditionnelles. Mais de quelles sociétés s’agit-il ?

Dans le prologue, j’explique qu’il s’agit de sociétés transitionnelles plutôt que traditionnelles, qui peuvent être subordonnées d’assez loin à un État, mais qui conservent encore beaucoup de pratiques du temps de leur autonomie : la façon d’élever les enfants, de traiter les anciens, d’entrer en relation avec autrui. Donc, les villages de Papouasie ou d’Amazonie ne sont pas des images exactes de ce qui a existé dans le passé, mais elles restent suffisamment différentes du mode de vie moderne pour avoir quelque chose à nous apprendre.

Quelle serait la première leçon ?

Je dirai le rapport aux inconnus, aux étrangers. Dans les sociétés traditionnelles, quelle que soit la perméabilité des groupes, vous devez toujours obtenir la permission des gens pour traverser leur territoire. Les gens ne voyagent pas très loin et non sans raison. Même s’ils se marient en dehors de leur village, ils ne passent pas certaines limites dans lesquelles tout le monde sait qui est qui. Ils ne fréquentent pratiquement pas d’inconnus, ou bien, si cela arrive, c’est toujours risqué. Si des étrangers arrivent chez vous, c’est rarement avec de bonnes intentions, et on s’en méfie beaucoup.

Dans le mode de vie moderne, dans les villes, nous croisons des tas d’inconnus chaque jour et parlons à des gens que nous ne connaissions pas cinq minutes avant. C’est tout à fait courant, et normalement sans danger particulier. Les inconnus ne sont pas considérés a priori comme menaçants, mais éventuellement comme des occasions de faire connaissance. Ça fait une certaine différence.

L’homme moderne voyage par goût et trouve normal de se retrouver à des milliers de kilomètres de chez lui. À 12 ans, j’avais déjà été dans différentes régions de États-Unis et du Canada, en France, dans les îles britanniques, en Suède et en Suisse. Mes propres enfants, au même âge, avaient voyagé en Afrique, en Australie et en Europe… Dans les sociétés traditionnelles, il était rare que les gens sortent d’un périmètre très restreint.

Quelle autre différence avez-vous remarquée et soulignée ?

Il y en a une grande dans tout ce qui touche au traitement des conflits et l’administration de la justice. Dans les sociétés étatiques, il y a un monopole de la force. Si vous provoquez un accident par imprudence, l’État vous poursuivra pour avoir enfreint la loi. Son but est de punir pour dissuader. Par ailleurs, il ne s’occupe pas forcément de réparer les torts qui ont pu être commis contre des victimes et leurs proches.

Dans les sociétés sans pouvoir central, cela se passe d’une autre manière. Les différents et les agressions interviennent entre gens qui se connaissent. L’important n’est donc pas tant de faire respecter des lois que de s’assurer que les gens pourront continuer de cohabiter. On se soucie donc de réconciliation, d’apaisement, et pas particulièrement d’être juste. Ou bien, c’est la vengeance qui l’emporte, et dans ce cas rien n’est résolu.

Aux États-Unis ou en France, en cas de divorce ou de dispute familiale autour d’un héritage, la justice intervient pour dire ce qui est légal de faire : elle ne s’occupe pas de savoir si sa décision permettra aux gens de se réconcilier un jour. Ce n’est pas son problème. De manière courante, le système judiciaire moderne contribue à entretenir l’hostilité des gens qui s’adresse à lui. Le mouvement en faveur d’une justice restaurative, très actif au Canada, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, illustre un aspect de ce que nous pourrions apprendre des sociétés traditionnelles. Ce sont des choses que nous pouvons réaliser individuellement, mais qui mériteraient aussi que l’État s’y intéresse. Ça ne remplace pas la justice pénale, mais ça peut intervenir après, comme une aide à la réconciliation et à la réinsertion des gens.

Ces sociétés ne pratiquaient-elles pas, à l’adolescence, des rites d’initiation très humiliants, parfois même très cruels ?

Cela montre seulement que nous n’avons pas à imiter ni admirer tout ce qu’ils font. Certaines choses sont incompatibles avec notre conception du bien et du mal. D’autres choses sont très bonnes, comme le fait d’allaiter les bébés au sein, ou de les porter avec soi, contre son corps. Ce n’est pas toujours très compatible avec les activités professionnelles modernes, mais c’est bon pour les enfants. D’ailleurs, je ne suis pas un utopiste qui dirait que tout ce que l’on observe dans les sociétés traditionnelles est meilleur que ce que nous faisons. Loin de là : il y a des aspects insupportables, dans les mœurs des Papous, comme de liquider les enfants malingres à la naissance, les vieillards impotents, ou encore pour les femmes, de suivre leur mari dans la mort.

Il y a un aspect de la prudence des Papous qui vous a beaucoup plu. Pouvez-vous nous donner une petite leçon de « paranoïa constructive » ?

Ma femme est psychologue clinicienne, et je sais que ce qu’elle appelle « paranoïa » est une véritable maladie mentale. Le terme est assez péjoratif, mais moi je l’emploie dans un autre sens. Un jour que j’installais un campement en Nouvelle-Guinée, je montai la tente sous un arbre qui avait l’air d’être mort. Les Papous qui m’accompagnaient ont refusé tout net de dormir là : ils ont dit que l’arbre pouvait tomber dans la nuit et les écraser. J’avais beau leur expliquer que cet arbre en avait pour des années avant de tomber, ils ont tenu bon. Alors j’ai commencé à réfléchir que, chaque nuit, on entendait des arbres tomber dans la jungle. Même s’il n’y avait probablement pas plus d’une chance sur mille de se trouver en dessous, si je dormais dehors pendant trois ans, le risque était réel.

J’ai été influencé par ce point de vue et l’ai nommé « paranoïa constructive ». Cela correspond à une différence culturelle, liée au mode de vie beaucoup plus incertain de ces gens : pour eux, une chute, une fracture, une blessure peuvent être fatales, car ils n’ont ni médecins ni hôpitaux à portée de main. Ils sont donc beaucoup plus réfléchis que nous le sommes avant d’agir, car ils subissent les conséquences de leurs imprudences. Nous, modernes, n’évaluons pas correctement les risques que nous prenons. Si l’on demande à un Nord-Américain de définir les dangers qu’il pense les plus graves, il parlera de terrorisme, d’accident d’avion, de typhon, de tremblement de terre… Mais l’un des accidents les plus fréquents, c’est de glisser dans sa salle de bain et de se briser un membre, voire le crâne. Les Papous m’ont appris à voir cela. Ils prennent des risques calculés, et seulement lorsque c’est indispensable. Ils font des choses très dangereuses, telles que chasser la nuit ou pêcher dans des rivières infestées de crocodiles, mais ça leur est indispensable et ils font tout pour minimiser les risques.

Êtes-vous inquiet de la manière dont ces sociétés autochtones se transforment sous l’effet de la modernité ?

À certains égards, oui. Dans les conditions d’autrefois, les gens mouraient majoritairement de maladies infectieuses et contagieuses, d’accidents ou de mort violente. Ce n’est plus le cas des habitants des pays développés qui sont protégés par la médecine et meurent de maladies métaboliques et dégénératives : cancers, affections cardiovasculaires, diabètes, etc. Lorsque des populations autrefois isolées ont accès aux soins et changent de mode de vie et d’alimentation, ils sont souvent touchés de plein fouet par ces affections auxquelles ils n’étaient pas exposés avant : en Polynésie et chez les Inuits, l’obésité fait des ravages, à cause du sel, du sucre et des matières grasses, auxquels ces gens n’étaient pas habitués. Un tiers des Papous qui vivent autour de Port Moresby sont diabétiques, et, à une autre échelle, Chinois et Indiens sont aussi en train de devenir diabétiques. En Europe, aux États-Unis, ce sont les plus pauvres qui souffrent le plus de ces maladies métaboliques. Mais dans les pays émergents, ce sont les classes riches qui connaissent l’obésité et le diabète. C’est vraiment déplorable.

______________________________________

Notes :

Jared Diamond, biologiste et géographe, est l’auteur de deux best-sellers au moins, De l’inégalité parmi les sociétés (1998) et Effondrement (2005). Il y examinait par le menu les raisons du succès ou de l’échec des civilisations du passé. Il s’est fait connaître comme lanceur d’alerte environnementale et promoteur d’une démarche expérimentale en histoire. Toutes choses fortement documentées et scientifiquement traitées. Mais c’est aussi un ornithologue voyageur, très amoureux de la Nouvelle-Guinée et de ceux qui l’habitent, encore à l’écart des manières modernes. Son dernier livre tient à la fois du récit, du plaidoyer pour les bons côtés de la vie des peuples autochtones et de la comparaison révélatrice de ce que la modernité a fait aux sociétés humaines.

The historic realm of the Kalash people, now greatly reduced.

The historic realm of the Kalash people, now greatly reduced.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le second récit présente les Beta Israël comme les descendants de la tribu de Dan, une des « Dix tribus perdues » (déportées par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ). En Israël, ce récit tend à devenir dominant, sans doute car il est officiellement accepté par le grand rabbinat israélien en 1973.

Le second récit présente les Beta Israël comme les descendants de la tribu de Dan, une des « Dix tribus perdues » (déportées par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ). En Israël, ce récit tend à devenir dominant, sans doute car il est officiellement accepté par le grand rabbinat israélien en 1973.

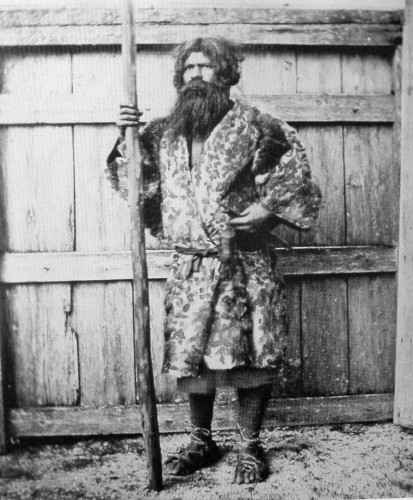

Selon un récent recensement, les Koriaks du Kamtchatka représentent 7200 personnes et habitent le Nord et le Centre de la péninsule. Le nom du peuple provient de l’appellation locale du renne. Mais les Koriaks s’appellent autrement. Les Koriaks établis dans des villages le long des côtes sont surnommés les Nemylans (sédentaires). Les Koriaks nomades sont surnommés les Tchavtchouvènes, ce qui signifie « éleveurs de rennes », et vivent dans la toundra. L’élevage des rennes était une occupation principale, mais pas unique des Tchavtchouvènes. Le renne leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour vivre : ils consomment sa viande, sa peau est utilisée pour la confection de vêtements, ses os rentrent dans la fabrication d’outils, d’articles ménagers divers et sa graisse sert de source d’éclairage. De plus, le renne, qui leur sert de moyen de locomotion, rentre également comme élément de construction de leur habitation mobile : la yaranga. De nos jours, les Koriaks élèvent toujours des rennes, pêchent, chassent et travaillent toujours la fourrure, pratiquent divers artisanats.

Selon un récent recensement, les Koriaks du Kamtchatka représentent 7200 personnes et habitent le Nord et le Centre de la péninsule. Le nom du peuple provient de l’appellation locale du renne. Mais les Koriaks s’appellent autrement. Les Koriaks établis dans des villages le long des côtes sont surnommés les Nemylans (sédentaires). Les Koriaks nomades sont surnommés les Tchavtchouvènes, ce qui signifie « éleveurs de rennes », et vivent dans la toundra. L’élevage des rennes était une occupation principale, mais pas unique des Tchavtchouvènes. Le renne leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour vivre : ils consomment sa viande, sa peau est utilisée pour la confection de vêtements, ses os rentrent dans la fabrication d’outils, d’articles ménagers divers et sa graisse sert de source d’éclairage. De plus, le renne, qui leur sert de moyen de locomotion, rentre également comme élément de construction de leur habitation mobile : la yaranga. De nos jours, les Koriaks élèvent toujours des rennes, pêchent, chassent et travaillent toujours la fourrure, pratiquent divers artisanats. Les Nemylans riverains vivaient principalement de la pêche côtière. Le poisson était attrapé à l’aide de filets tissés avec des tiges d’orties. Leur conception nécessitait un travail laborieux qui pouvait prendre deux années pour un piètre résultat : la solidité n’était pas au rendez-vous et la plupart ne duraient qu’une année. La chasse aux mammifères marins occupait la seconde place dans l’économie des Koriaks sédentaires. Ils sortaient en mer sur des canots faits en peau d’animaux marins et se servaient de harpons propulsés par des arcs, ainsi que de lances. La peau des animaux servait aussi bien pour garnir leurs skis, confectionner des chaussures, sacs, ceintures… Les Nemylans ont également beaucoup développé d’activités domestiques telles que la sculpture sur bois et sur os, le travail des métaux, la conception de vêtements et de tapis. En été, ils sortaient en mer à bord de grand canots dans la baie de la Penjina pour la chasse à la baleine. Les Koriaks sédentaires avaient une habitation pour l’hiver, une pour l’été.

Les Nemylans riverains vivaient principalement de la pêche côtière. Le poisson était attrapé à l’aide de filets tissés avec des tiges d’orties. Leur conception nécessitait un travail laborieux qui pouvait prendre deux années pour un piètre résultat : la solidité n’était pas au rendez-vous et la plupart ne duraient qu’une année. La chasse aux mammifères marins occupait la seconde place dans l’économie des Koriaks sédentaires. Ils sortaient en mer sur des canots faits en peau d’animaux marins et se servaient de harpons propulsés par des arcs, ainsi que de lances. La peau des animaux servait aussi bien pour garnir leurs skis, confectionner des chaussures, sacs, ceintures… Les Nemylans ont également beaucoup développé d’activités domestiques telles que la sculpture sur bois et sur os, le travail des métaux, la conception de vêtements et de tapis. En été, ils sortaient en mer à bord de grand canots dans la baie de la Penjina pour la chasse à la baleine. Les Koriaks sédentaires avaient une habitation pour l’hiver, une pour l’été. Les Itelmènes (ce qui signifie «habitant du lieu» en langue itelmène) seraient la population la plus ancienne du Kamtchatka. Elle compte actuellement 1500 locuteurs et occupe traditionnellement le Sud-ouest du territoire. Leurs premiers contacts avec les Russes remontent à 1697, ceux-ci les nommaient les Kamtchadals. Les Itelmènes étaient alors au stade de la désintégration des communautés primitives. Les Itelmènes construisaient leurs villages au bord des rivières, la pêche leur apportant leur principal moyen de subsistance. Dès la débâcle (fonte des glaces) toute l’activité des Itelmènes se trouvait concentrée sur et au bord de l’eau. D’avril à décembre, ils naviguaient à bord de bateaux plats entièrement sculptés et creusés dans du bois de peupliers. S’ils possédaient des filets semblables à ceux des Koriaks, ils établissaient également des barrages pour capturer les poissons, essentiellement des salmonidés. Ils les préparaient de diverses manières : ils en séchaient une partie, l’autre stockée dans des fosses spéciales afin d’être fermentée. Ils ne pouvaient pas conserver une grosse quantité de poissons car ne possédaient pas de sel. Hormis, la pêche, ils se livraient à la cueillette de plantes médicinales, affaire de femmes, et la chasse (renard, zibeline, ours, mouflon des neiges, otarie de Steller, phoque, loutre de mer), affaire d’hommes. Et comme remèdes contre le scorbut ils utilisaient les graines de cônes du pin de Sibérie et les œufs de salmonidés, ainsi que la graisse de phoque, dont se nourrissent volontiers tous les peuples du nord. Les vêtements des Itelmènes, s’ils ne différaient guère de ceux des Koriaks ou des Tchouktches par leurs lignes, se démarquaient de part leur élégance. La zibeline, le mouflon des neiges, le renard et même du chien étaient utilisés pour la confection de ces vêtements élaborés principalement par les femmes. Ces dernières avaient coutume de porter des perruques qui, par leur solidité et massivité, leur apportaient respect.

Les Itelmènes (ce qui signifie «habitant du lieu» en langue itelmène) seraient la population la plus ancienne du Kamtchatka. Elle compte actuellement 1500 locuteurs et occupe traditionnellement le Sud-ouest du territoire. Leurs premiers contacts avec les Russes remontent à 1697, ceux-ci les nommaient les Kamtchadals. Les Itelmènes étaient alors au stade de la désintégration des communautés primitives. Les Itelmènes construisaient leurs villages au bord des rivières, la pêche leur apportant leur principal moyen de subsistance. Dès la débâcle (fonte des glaces) toute l’activité des Itelmènes se trouvait concentrée sur et au bord de l’eau. D’avril à décembre, ils naviguaient à bord de bateaux plats entièrement sculptés et creusés dans du bois de peupliers. S’ils possédaient des filets semblables à ceux des Koriaks, ils établissaient également des barrages pour capturer les poissons, essentiellement des salmonidés. Ils les préparaient de diverses manières : ils en séchaient une partie, l’autre stockée dans des fosses spéciales afin d’être fermentée. Ils ne pouvaient pas conserver une grosse quantité de poissons car ne possédaient pas de sel. Hormis, la pêche, ils se livraient à la cueillette de plantes médicinales, affaire de femmes, et la chasse (renard, zibeline, ours, mouflon des neiges, otarie de Steller, phoque, loutre de mer), affaire d’hommes. Et comme remèdes contre le scorbut ils utilisaient les graines de cônes du pin de Sibérie et les œufs de salmonidés, ainsi que la graisse de phoque, dont se nourrissent volontiers tous les peuples du nord. Les vêtements des Itelmènes, s’ils ne différaient guère de ceux des Koriaks ou des Tchouktches par leurs lignes, se démarquaient de part leur élégance. La zibeline, le mouflon des neiges, le renard et même du chien étaient utilisés pour la confection de ces vêtements élaborés principalement par les femmes. Ces dernières avaient coutume de porter des perruques qui, par leur solidité et massivité, leur apportaient respect.

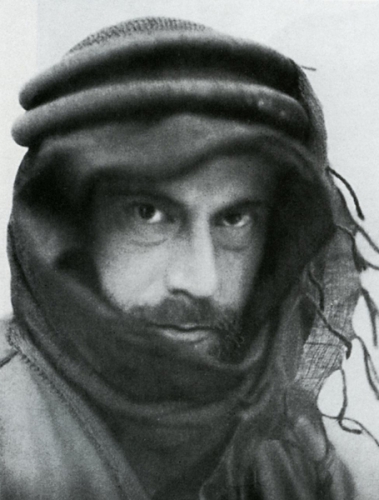

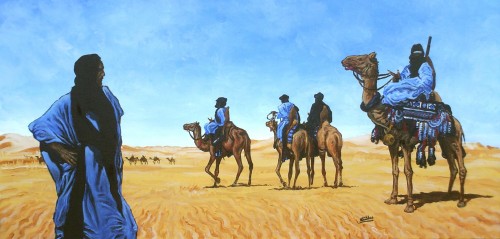

Seine Transformation bedurfte einiger Vorbereitungen. Äußerlich kam es auf die "artrechte Rassentracht" der Beduinen an; zudem übte sich Clauß im "artspezifischen Ausdruck" der Wüstenländer in Gestik und Mimik. Um sich von seinem ganzen Wesen her in einen Beduinen zu verwandeln, war aber noch ein weitere Schritt notwendig: Er musste den Islam, die seiner Ansicht nach "artspezifische Religion" der Araber, annehmen.

Seine Transformation bedurfte einiger Vorbereitungen. Äußerlich kam es auf die "artrechte Rassentracht" der Beduinen an; zudem übte sich Clauß im "artspezifischen Ausdruck" der Wüstenländer in Gestik und Mimik. Um sich von seinem ganzen Wesen her in einen Beduinen zu verwandeln, war aber noch ein weitere Schritt notwendig: Er musste den Islam, die seiner Ansicht nach "artspezifische Religion" der Araber, annehmen.

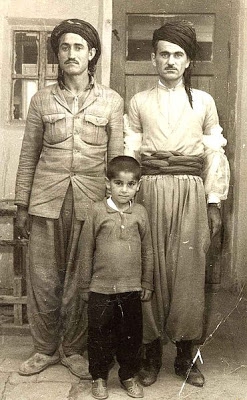

A partir de 1847, l’Empire ottoman connaît une zone administrative nommé « Kurdistan » mais elle est dissoute en 1864. Après l’effondrement de l’empire ottoman en 1918, les Alliés occidentaux victorieux promettent aux Kurdes de leurs accorder un Etat propre et le droit à l’auto-détermination mais, en bout de course, de larges portions de l’aire de peuplement kurde ont été attribuées à la Syrie (sous mandat français) et surtout à l’Irak (sous mandat britannique). Par ailleurs, les Turcs de Mustafa Kemal, par leur victoire dans leur guerre d’indépendance, conservent le reste du Kurdistan et contraignent les franco-britanniques à accepter une révision du Traité de Sèvres. Sous l’impulsion d’Atatürk, leader des forces indépendantistes et nationalistes turques, de nombreux Kurdes se joignent au mouvement antioccidental parce qu’on leur promet simultanément de larges droits à l’autonomie dans l’Etat turc nouveau qui doit s’établir après la victoire des forces nationalistes. Les kémalistes avaient en effet promis aux Kurdes que cet Etat nouveau serait binational. Ces promesses n’ont pas été tenues : le jeune Etat, né de la victoire des armes kémalistes, ne reconnait pas les Kurdes comme minorité ethnique lors de la signature du Traité de Lausanne de 1923. La réaction ne se fait pas attendre : plusieurs insurrections éclatent entre 1925 et 1938 dans l’aire de peuplement kurde de la nouvelle Turquie. Toutes sont matées par l’armée turque, supérieure en nombre et en matériels.

A partir de 1847, l’Empire ottoman connaît une zone administrative nommé « Kurdistan » mais elle est dissoute en 1864. Après l’effondrement de l’empire ottoman en 1918, les Alliés occidentaux victorieux promettent aux Kurdes de leurs accorder un Etat propre et le droit à l’auto-détermination mais, en bout de course, de larges portions de l’aire de peuplement kurde ont été attribuées à la Syrie (sous mandat français) et surtout à l’Irak (sous mandat britannique). Par ailleurs, les Turcs de Mustafa Kemal, par leur victoire dans leur guerre d’indépendance, conservent le reste du Kurdistan et contraignent les franco-britanniques à accepter une révision du Traité de Sèvres. Sous l’impulsion d’Atatürk, leader des forces indépendantistes et nationalistes turques, de nombreux Kurdes se joignent au mouvement antioccidental parce qu’on leur promet simultanément de larges droits à l’autonomie dans l’Etat turc nouveau qui doit s’établir après la victoire des forces nationalistes. Les kémalistes avaient en effet promis aux Kurdes que cet Etat nouveau serait binational. Ces promesses n’ont pas été tenues : le jeune Etat, né de la victoire des armes kémalistes, ne reconnait pas les Kurdes comme minorité ethnique lors de la signature du Traité de Lausanne de 1923. La réaction ne se fait pas attendre : plusieurs insurrections éclatent entre 1925 et 1938 dans l’aire de peuplement kurde de la nouvelle Turquie. Toutes sont matées par l’armée turque, supérieure en nombre et en matériels.  In 1989 verscheen bij het Davidsfonds het boek '

In 1989 verscheen bij het Davidsfonds het boek '

Les Guanches ont été identifiés successivement comme des aventuriers scandinaves égarés, des Celtes venus de la péninsule ibérique, des tribus cousines des Basques. Certains caractères culturels font évoquer une proximité avec les populations précolombiennes d’Amérique du Sud et Centrale. De nos jours, ils sont reconnus comme des descendants de tribus libyco-berbères venues du Maroc dont les côtes sud ne sont distantes que d’une centaine de km. En amazigh ils sont nommés Igwanciyen. En effet le lien de parenté entre Guanches et Berbères est attesté par les similitudes de leurs toponymes, leurs pratiques culturelles, leurs rites mortuaires et les gravures rupestres. De même, les yeux bleus et la chevelure blonde ne sont pas rares chez les Berbères, en particulier chez ceux d’entre eux qui ne se sont pas métissés aux Arabes après la conquête musulmane de l’Afrique du Nord. Enfin des études génétiques menées sur des momies guanches au début des années 2000 permettent d’affirmer une parenté étroite avec les Berbères .Un examen de sang et de restes de viscères prélevés sur les momies Guanches a permis de mettre en valeur une caractéristique sanguine extrêmement rare : la prédominance du groupe O Rhésus négatif, inconnue parmi les populations européennes vivantes. Cette proportion se rapproche de celles remarquée chez les tribus Berbères du Haut-Atlas ( 80%, contre 84% à Tenerife et 95% sur Gran Canaria ). En France la fréquence du Groupe Rhésus négatif se situe à 15% de la population. L’haplo-groupe le plus courant chez eux est le R1B ce qui indique une forte influence basque et aussi un héritage berbère car la même prédominance du rhésus négatif a été remarquée chez les Basques, peuple à l'origine toujours discutée chez les Basques la proportion de Rhésus négatif est toujours inférieure à 30% sauf chez les Basques émigrés en Amérique où elle atteint 35%.

Les Guanches ont été identifiés successivement comme des aventuriers scandinaves égarés, des Celtes venus de la péninsule ibérique, des tribus cousines des Basques. Certains caractères culturels font évoquer une proximité avec les populations précolombiennes d’Amérique du Sud et Centrale. De nos jours, ils sont reconnus comme des descendants de tribus libyco-berbères venues du Maroc dont les côtes sud ne sont distantes que d’une centaine de km. En amazigh ils sont nommés Igwanciyen. En effet le lien de parenté entre Guanches et Berbères est attesté par les similitudes de leurs toponymes, leurs pratiques culturelles, leurs rites mortuaires et les gravures rupestres. De même, les yeux bleus et la chevelure blonde ne sont pas rares chez les Berbères, en particulier chez ceux d’entre eux qui ne se sont pas métissés aux Arabes après la conquête musulmane de l’Afrique du Nord. Enfin des études génétiques menées sur des momies guanches au début des années 2000 permettent d’affirmer une parenté étroite avec les Berbères .Un examen de sang et de restes de viscères prélevés sur les momies Guanches a permis de mettre en valeur une caractéristique sanguine extrêmement rare : la prédominance du groupe O Rhésus négatif, inconnue parmi les populations européennes vivantes. Cette proportion se rapproche de celles remarquée chez les tribus Berbères du Haut-Atlas ( 80%, contre 84% à Tenerife et 95% sur Gran Canaria ). En France la fréquence du Groupe Rhésus négatif se situe à 15% de la population. L’haplo-groupe le plus courant chez eux est le R1B ce qui indique une forte influence basque et aussi un héritage berbère car la même prédominance du rhésus négatif a été remarquée chez les Basques, peuple à l'origine toujours discutée chez les Basques la proportion de Rhésus négatif est toujours inférieure à 30% sauf chez les Basques émigrés en Amérique où elle atteint 35%. Les Guanches formaient une société tribale avec à la tête de chaque tribu un chef ou un roi jouissant d’un pouvoir quasi absolu. Ils vivaient comme les Berbères des Matmatas de Tunisie ou les Chaouias des Aurès en Algérie le plus souvent dans des grottes naturelles mais certains résidaient dans de modestes habitations en pierre : les grottes et les cavernes les plus petites étaient utilisées comme greniers à céréales ou comme lieux de culte.

Les Guanches formaient une société tribale avec à la tête de chaque tribu un chef ou un roi jouissant d’un pouvoir quasi absolu. Ils vivaient comme les Berbères des Matmatas de Tunisie ou les Chaouias des Aurès en Algérie le plus souvent dans des grottes naturelles mais certains résidaient dans de modestes habitations en pierre : les grottes et les cavernes les plus petites étaient utilisées comme greniers à céréales ou comme lieux de culte. Les Guanches embaumaient leurs morts qu’ils inhumaient, pratique inhabituelle pour des sociétés néolithique. C’est ce qui fait dire aux archéologues que l’existence des Guanches remonterait à au moins 3000 ans avant notre ère. Sur l’île de Hierro, on a découvert des grottes sépulcrales où ils déposaient les cadavres embaumés près d’autels pyramidaux ou tronconiques. Un millier de momies ont été retrouvées dans des niches aménagées dans la grotte du Barranco de Herque sur l’île de Tenerife. Cette pratique rappelle celle pratiquée au Pérou par les populations précolombiennes.

Les Guanches embaumaient leurs morts qu’ils inhumaient, pratique inhabituelle pour des sociétés néolithique. C’est ce qui fait dire aux archéologues que l’existence des Guanches remonterait à au moins 3000 ans avant notre ère. Sur l’île de Hierro, on a découvert des grottes sépulcrales où ils déposaient les cadavres embaumés près d’autels pyramidaux ou tronconiques. Un millier de momies ont été retrouvées dans des niches aménagées dans la grotte du Barranco de Herque sur l’île de Tenerife. Cette pratique rappelle celle pratiquée au Pérou par les populations précolombiennes. La découverte de pyramides à plusieurs étages à Tenerife au style évoquant celui des pyramides méso-américaines continuent d’interroger les scientifiques. Le site de Güimar compte plusieurs pyramides à étages avec une orientation nord-sud sur l’axe du solstice d’été. La perfection de la taille des diverses pierres d’angle et des structures pyramidales leur confère un caractère cérémoniel, voir astronomique peut-être en relation avec le culte solaire. L’Institut d’Astrophysique des Canaries a remarqué que le sommet de ces structures était un lieu propice à l’observation du ciel. Entre les pyramides beaucoup voient des espaces délimités qui ont pu avoir pour fonction de permettre la célébration d’un culte ou d’expériences sur les cultures. En effet, l’observation des mouvements de la lune et du soleil a pu permettre d’identifier des cycles agricoles comme semble l’étayer leur localisation près des points d’eau et l’abondance de représentations astrales ou cosmologiques rupestres.

La découverte de pyramides à plusieurs étages à Tenerife au style évoquant celui des pyramides méso-américaines continuent d’interroger les scientifiques. Le site de Güimar compte plusieurs pyramides à étages avec une orientation nord-sud sur l’axe du solstice d’été. La perfection de la taille des diverses pierres d’angle et des structures pyramidales leur confère un caractère cérémoniel, voir astronomique peut-être en relation avec le culte solaire. L’Institut d’Astrophysique des Canaries a remarqué que le sommet de ces structures était un lieu propice à l’observation du ciel. Entre les pyramides beaucoup voient des espaces délimités qui ont pu avoir pour fonction de permettre la célébration d’un culte ou d’expériences sur les cultures. En effet, l’observation des mouvements de la lune et du soleil a pu permettre d’identifier des cycles agricoles comme semble l’étayer leur localisation près des points d’eau et l’abondance de représentations astrales ou cosmologiques rupestres.

L'analyse a été effectuée à partir de l'os d'un enfant mort il y a 24 000 ans près du lac Baïkal, dans le site paléolithique russe de Mal'ta, en Sibérie. L'équipe internationale dirigée par Eske Willerslev, généticien au Muséum d'histoire naturelle du Danemark, a prélevé un minuscule échantillon (0,15 gramme) du squelette de l'enfant dont les restes ont été retrouvés en 1920 sur le site paléolithique de Mal'ta. Elle est ainsi parvenue à en extraire de l'ADN pour analyser son génome, « le plus ancien jamais décrypté à ce jour pour un homme anatomiquement moderne », conclut-elle dans son étude publiée dans la revue

L'analyse a été effectuée à partir de l'os d'un enfant mort il y a 24 000 ans près du lac Baïkal, dans le site paléolithique russe de Mal'ta, en Sibérie. L'équipe internationale dirigée par Eske Willerslev, généticien au Muséum d'histoire naturelle du Danemark, a prélevé un minuscule échantillon (0,15 gramme) du squelette de l'enfant dont les restes ont été retrouvés en 1920 sur le site paléolithique de Mal'ta. Elle est ainsi parvenue à en extraire de l'ADN pour analyser son génome, « le plus ancien jamais décrypté à ce jour pour un homme anatomiquement moderne », conclut-elle dans son étude publiée dans la revue

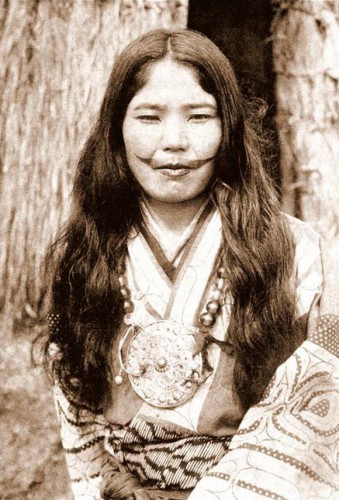

Avec les Ainu, objet de cet article, les 1,4 million d’habitants des îles Ryûkyû (actuelle préfecture d’Okinawa, annexée en 1879, puis occupée par l’armée étatsunienne entre 1945 et 1972) ont aussi bénéficié d’un statut particulier, parce que peuple autochtone. Engagés dans la lutte pour la rétrocession de l’île au Japon, les habitants d’Okinawa ont vu leur niveau de vie nettement amélioré, bien qu’encore inférieur à celui des autres préfectures japonaises.

Avec les Ainu, objet de cet article, les 1,4 million d’habitants des îles Ryûkyû (actuelle préfecture d’Okinawa, annexée en 1879, puis occupée par l’armée étatsunienne entre 1945 et 1972) ont aussi bénéficié d’un statut particulier, parce que peuple autochtone. Engagés dans la lutte pour la rétrocession de l’île au Japon, les habitants d’Okinawa ont vu leur niveau de vie nettement amélioré, bien qu’encore inférieur à celui des autres préfectures japonaises.

En 1968, le gouvernement japonais fait un pas en faveur de la communauté en révisant partiellement la loi de 1899 (sans en modifier le caractère discriminatoire) et en proposant des aides sociales. S’inspirant des mouvements de revendications des peuples autochtones de par le monde et des mouvements anti-colonialistes de libération nationale, le mouvement revendicatif ainu adopte une stratégie internationale, se fondant sur la charte internationale des droits de l’Homme.

En 1968, le gouvernement japonais fait un pas en faveur de la communauté en révisant partiellement la loi de 1899 (sans en modifier le caractère discriminatoire) et en proposant des aides sociales. S’inspirant des mouvements de revendications des peuples autochtones de par le monde et des mouvements anti-colonialistes de libération nationale, le mouvement revendicatif ainu adopte une stratégie internationale, se fondant sur la charte internationale des droits de l’Homme.

-

-

Ex: http://mediabenews.wordpress.com/