Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

Intégration ou isolement?

Le dilemme de la Grande-Bretagne face au continent

par Gwyn DAVIES

Le samedi 24 février 1990 s'est tenu à Londres le colloque annuel de l'association IONA. Sous la présidence de Mr. Richard Lawson, plusieurs orateurs ont pris la parole: le Prof. Hrvoje Lorkovic, Robert Steuckers, Gwyn Davies et Michael Walker. Vouloir publiera chacune de ces interventions. Nous commençons par celle de Mr. Davies.

A une époque de grande fluidité, lorsque des changements soudains bouleversent les modèles devenus conventionnels de la vie quotidienne, il est souvent nécessaire de juguler nos impulsions immédiates qui nous poussent à participer à l'euphorie générale que suscite la nouveauté. Lorsque des concepts jadis tenus pour intangibles et immuables s'effritent à une vitesse insoupçonnée, il est trop facile de se laisser porter par l'effervescence d'une liberté nouvelle. Mais l'homme rationnel doit maintenir une saine distance devant l'immédiateté provocatrice du changement, car le changement per se n'est pas un but en soi mais un simple catalyseur qui fera advenir un but. Les actions prestées à des époques aussi décisives ne doivent pas s'arcbouter sur le rien de l'éphémère mais, au contraire, réfléchir des analyses solides, denses et raisonnées. Car lorsque les pratiques conventionnelles subissent une révision radicale, des décisions doivent être prises rapidement, des choix doivent être posés; dans ces moments où nous sommes confrontés à des dilemmes, les fonctions sélectives de notre intelligence doivent pouvoir travailler à bon escient. Si les choses doivent se passer ainsi dans la vie personnelle de chacun d'entre nous, il est d'autant plus impératif qu'elles empruntent la même voie temporisatrice, réfléchie, délibérée, lorsque la destinée des nations est en jeu.

Lorsque les constantes rigidifiées de l'orthodoxie politique acceptée par tous sont challengées voire balancées par-dessus bord, lorsque la Grundnorm (la norme fondamentale) du gouvernement des Etats est minée et affaiblie derrière le paravent de la cohésion structurelle de l'ordre existant, les groupes sociaux qui souhaitent devenir des pièces influantes sur l'échiquier transformé n'enregistreront des succès, ne réaliseront leurs ambitions, que s'ils identifient correctement puis résolvent les questions-clefs que soulève la réalité nouvelle.

Susciter de nouveaux foyers d’énergie en Europe

Les événements récents qui ont agité la partie orientale de l'Europe au cours de ces derniers mois, ont soulevé l'espoir de voir disparaître la division artificielle du continent. Les deux blocs, aux contours bien distincts, qui se sont regardés en chiens de faïence depuis une quarantaine d'années, abrités derrière leurs retranchements respectifs (d'ordre tant physique que philosophique), se sont débarrassé aujourd'hui de leur antipathie mutuelle, au point de permettre à leurs satellites de dévier de leurs orbites préétablies.

En effet, avec l'implosion imminente de l'une des composantes du binôme USA/URSS, les liens gravitationnels qui avaient préalablement entravé le mouvement des planètes satellisées pourraient très bientôt se dissoudre. Mais les lois de l'ordre naturel nous enseignent que dans tout univers nouvellement émergé, de nouveaux foyers d'énergie doivent rapidement jaillir du chaos pour imposer de la discipline dans le vide désordonné. En gardant ces lois à l'esprit, il est d'une importance vitale de bien évaluer les modèles émergeants hors de ce bouillonnement de transformations et de forger, sur base de telles données, un concept global pour indiquer à la Grande-Bretagne la marche à suivre dans la décennie tumultueuse qui s'ouvre devant nous.

Le contexte historique des relations euro-britanniques

Avant de vous livrer notre contribution à l'élaboration de ce concept, il m'apparaît nécessaire de passer en revue le contexte historique des relations euro-britanniques.

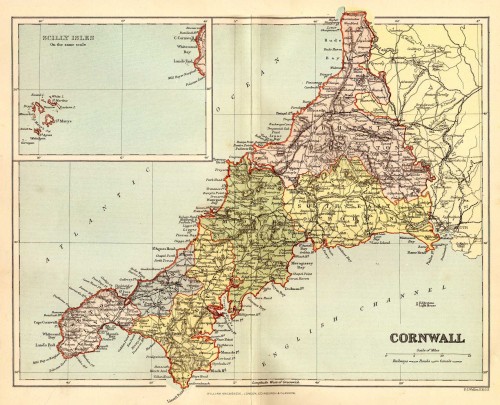

D'abord, il me semble opportun de constater que les Iles britanniques n'ont pas eu la moindre influence sur la scène européenne avant la conquête normande. L'installation par la force d'une aristocratie étrangère a conduit l'Angleterre à participer activement aux rivalités et machinations des dynasties de l'Occident chrétien et, plus particulièrement, à la longue lutte d'hégémonie avec les Capétiens de France. Le rêve angevin d'un Etat anglo-français faillit réussir après le mariage d'Henri II avec Eléonore d'Aquitaine mais le projet s'enlisa dans une orgie de luttes fratricides. Après l'échec de cette union, le Royaume d'Angleterre n'a plus eu la possibilité de jouer un rôle déterminant sur la scène politique européenne et les Français affrontèrent seuls les faiblesses du Saint Empire et les prétentions fragiles des Hohenstaufen.

Dès le début du XIIIième siècle, la Couronne anglaise ne s'engagea plus qu'à la périphérie de l'arène européenne en jouant le rôle d'un agent interventionniste. Beaucoup, sans doute, ne seront pas d'accord avec mon affirmation et citeront, pour la réfuter, les triomphes d'Edouard III et de Henri V en France et la grandiose participation du Prince Noir dans la querelle pour la succession au trône de Castille. Il n'en demeure pas moins vrai que, malgré les épisodes héroïques de Crécy, Poitiers, Navarette et Azincourt, l'Etat anglais fut incapable de transformer ses succès tactiques en gains stratégiques permanents.

Avec le début de la Guerre des Deux Roses (entre les partis de York et de Lancaster), la Guerre de Cent Ans touchait à sa fin et le conflit interne, très sanglant, qui se déroula sur le sol anglais, empêcha toute déviation des forces nationales vers des objectifs étrangers.

Ce ne fut pas avant le règne de Henri VIII que l'appétit pour les engagements transnationaux revint à la charge, aiguillonné par le tort causé au commerce de la laine flamande par la rivalité entre les maisons de Valois et de Habsbourg. L'intervention théâtrale et sans conséquence du Roi Henri peut être considérée comme la dernière expression de l'ancienne doctrine de l'absolutisme monarchique. Ses royaux successeurs ne purent plus se payer le luxe de traiter la politique étrangère comme un instrument au service de leurs ambitions personnelles.

L’ère impériale commence

avec Elizabeth Ière

L'ère élizabéthaine ouvrait un âge nouveau. La philosophie du temps s'accomodait parfaitement aux exigences du commerce, dont les demandes pressantes annulaient tous les autres impératifs qui tentaient de s'imposer à la Cour. Le commerce devint ainsi le premier moteur de l'action royale. La Couronne répondit au défi économique en élargissant ses perspectives et en adoptant une vision impériale, reflet de sa propre gloire et de l'agitation vociférante des princes marchands dont les fortunes aidèrent à asseoir l'ordre intérieur.

L'hégémonie monolithique des Habsbourgs d'Espagne sur le commerce avec l'Orient créa un goulot d'étranglement et obligea les négociants britanniques à chercher d'autres voies de communication; la royauté marqua son accord tacite pour l'organisation de telles expéditions; des compagnies à participation se mirent à proliférer, tirant profit des découvertes et de leur exploitation. Les bénéfices engrangés grâce au trafic d'esclaves et à la piraterie frappant les possessions espagnoles dans le Nouveau Monde ont conféré une légitimité officielle à l'idéologie expansioniste. Et comme les raiders et les marchands avaient besoin de bases et que les bases demandaient à être défendues, l'Angleterre élabora une stratégie coloniale pour protéger et fournir en matériaux divers ses postes d'outre-mer. L'existence même de ces dépendances lointaines postulait l'inévitable développement de colonies, car colons, soldats et artisans débarquaient sans cesse dans les comptoirs initiaux, processus qui assurait la promotion et l'expansion du commerce.

La protection des routes commerciales conduisit l'Angleterre à mener des guerres successives contre les puissances continentales, la Hollande, la France et l'Espagne. Ces guerres induisirent à leur tour la politique de Balance of Power (équilibre de puissance), qui atteindra son abominable apex dans les désastres humains de la première guerre mondiale.

En résumé, l'approche doctrinale des Britanniques vis-à-vis des querelles continentales était la suivante: soutien politique et militaire au parti ou à l'alliance dont la victoire empêcherait la création d'un bloc unitaire hostile disposant de suffisamment de ressources pour priver l'Etat britannique de l'oxygène du commerce. Les résultats engrangés par ce calcul astucieux ont été énormes; il suffit de se remémorer les triomphes britanniques à la suite de la Guerre de Succession d'Espagne (1701-14) et de la Guerre de Sept Ans (1756-63). A la fin de ce conflit, le continent nord-américain était devenu chasse gardée de la Grande-Bretagne et sa suprématie maritime pouvait faire face à tous les défis.

Arrivé au sommet de sa puissance, le régime des rois hannovriens oublia les prudences d'antan et poursuivit les projets d'outre-mer dans le plus parfait isolement. Mais cet oubli de la politique européenne traditionnelle coûta très cher; il entraîna la perte des treize colonies américaines rebelles, soutenues par ses alliés européens, trop heureux de porter des coups durs à la vulnérable Albion.

La clef de la suprématie britannique: le système des coalitions

Mais les leçons de la défaite américaine ont été rapidement assimilées. Les guerres de la Révolution et de l'Empire offrirent l'occasion de remettre en jeu les règles du système des coalitions. Tandis que les alliés de l'Angleterre recevaient de considérables subventions et affrontaient les Français sur terre, les Britanniques agissaient sur mer avec brio, contrôlaient les voies de communication maritimes et purent ainsi survivre au blocus continental napoléonien, fermé au commerce britannique, et à la défaite de toutes les puissances européennes devant les armées de l'Empereur corse.

Ensuite, après l'effondrement des rêves bonapartistes de conquête de l'Orient consécutif à la bataille perdue du Nil, les Britanniques purent débloquer des ressources considérables pour asseoir leur domination aux Indes et s'emparer de colonies étrangères dont le site détenait une importance stratégique. Au Congrès de Vienne en 1815, c'est un second Empire britannique, fermement établi, qui se présentait face aux autres puissances européennes.

Ensuite, après l'effondrement des rêves bonapartistes de conquête de l'Orient consécutif à la bataille perdue du Nil, les Britanniques purent débloquer des ressources considérables pour asseoir leur domination aux Indes et s'emparer de colonies étrangères dont le site détenait une importance stratégique. Au Congrès de Vienne en 1815, c'est un second Empire britannique, fermement établi, qui se présentait face aux autres puissances européennes.

Dès le début du XIXième siècle, une destinée impériale prenait son envol et allait occuper toutes les imaginations britanniques pendant près d'un siècle. Les troubles intérieurs qui agitaient les puissances rivales permirent à cette destinée de se déployer sans opposition. L'Europe perdait tout intérêt aux yeux des Anglais. J'en veux pour preuves les abandons successifs d'atouts stratégiques en Europe continentale: la dissolution de l'union avec le Royaume du Hannovre en 1837 et, plus tard, l'abandon d'Héligoland pour obtenir des réajustements de frontière en Afrique orientale.

Les Indes: pièce centrale de l’Empire britannique

L'ère de la Splendid Isolation commençait et les seules menaces qui étaient prises en compte, étaient celles qui mettaient l'Empire en danger, et plus particulièrement les Indes. De là, le souci quasi hystérique qui s'emparait des milieux décisionnaires londoniens lorsque la fameuse «question d'Orient» faisait surface et l'inquiétude qui les tourmentait face à l'expansionisme des Tsars en Asie Centrale. Avec toutes les ressources de ses vastes domaines d'outre-mer, la Grande-Bretagne se croyait à l'abri de toute attaque directe et les paroles de Joseph Chamberlain, prononcées en janvier 1902, sont l'écho de cette confiance: «Nous sommes le peuple d'un grand Empire... Nous sommes la nation la plus haïe du monde mais aussi la plus aimée... Nous avons le sentiment de ne pouvoir compter que sur nous-mêmes et c'est pourquoi j'insiste en disant que c'est le devoir de tout homme politique britannique et que c'est le devoir du peuple britannique de ne compter que sur eux-mêmes, comme le firent nos ancêtres. Je dis bien que nous sommes seuls, oui, que nous sommes dans une splendid isolation, entourés par les peuples de notre sang».

Mais au moment même où ces paroles étaient prononcées, les réalités politiques du jour heurtaient de plein fouet cette arrogance. L'alliance anglo-japonaise de 1902 marquait une limite dans le déploiement de la politique étrangère britannique: Londres était obligée d'abandonner les «formules obligatoires et les superstitions vieillottes» (comme l'affirma Lansdowne à la Chambre des Lords), c'est-à-dire ne plus considérer l'isolement comme désirable et adopter à la place une approche plus active de la scène internationale, avec un engagement limité auprès de certaines puissances pour des objectifs spécifiques.

L'Allemagne wilhelmienne, aveuglée par les possibilités d'un destin impérial propre, renia, à cette époque, les principes de la Realpolitik, en rejetant toutes les offres d'alliance britanniques. La conséquence inévitable de ce refus fut le rapprochement anglo-français, avec l'Entente Cordiale de 1904, impliquant la résolution à l'amiable des querelles coloniales qui, jusqu'alors, avaient envenimé les relations entre les deux puissances occidentales. Cette amitié nouvelle fut encore renforcée par les crises successives au Maroc et par la «conciliation des intérêts» entre Russes et Britanniques au détriment de la Perse.

La polarisation en Europe était désormais un fait et l'équilibre savamment mis au point par Bismarck pour éviter une tragédie fatale fut remisé au placard et tous se précipitèrent avec une criminelle insouciance vers la destruction mutuelle. L'inutile catastrophe que fut la première guerre mondiale blessa et mutila l'Europe au point que même les puissances victorieuses en sortirent exsangues et épuisées par leur victoire à la Pyrrhus. Non seulement ce conflit inutile sema les graines de misères futures mais tous les protagonistes furent désormais exposés aux usurpations extra-européennes. Les bénéficiaires réels des carnages de la Somme et de l'Isonzo, de Verdun et de Tannenberg, furent des puissances observatrices et opportunistes, des belligérants prudents, comme le Japon et les Etats-Unis. Par le sacrifice de ses soldats dans la Forêt d'Argonne, les Etats-Unis, par le droit du sang versé, demandèrent à siéger à la Conférence de Versailles. Pour la première fois, une ombre transatlantique voilait un soleil européen, pâle et malade. La puissance américaine n'était encore qu'au stade de l'enfance et, bien que ses marchands avaient exploité à fond les opportunités laissées par les Européens occupés à s'entre-déchirer et avaient systématiquement braconné les anciens marchés réservés de l'Europe sur les autres continents, de vastes zones du globe restaient à l'abri de la pénétration américaine grâce au protectionnisme colonial.

Le premier après-guerre

Durant ces années cruciales du premier après-guerre, quand la marée montante des nationalismes envahissait les débris d'anciens empires continentaux, la Grande-Bretagne quitta, dépitée, le théâtre européen, pour se vautrer une nouvelle fois dans les délices nostalgiques de sa gloire impériale d'antan. Mais la puissance de l'Empire s'était ternie dès les années 90 du siècle passé, lorsque le principe du Two Power Standard (équilibre des forces entre, d'une part, la Grande-Bretagne, et, d'autre part, les deux nations les plus puissantes du continent) ne s'appliquait plus qu'à la flotte. Dans les années 30, qu'en était-il de ce tigre de papier? N'était-ce plus qu'illusion?

Tandis que les Français cherchaient à contrer une Allemagne renaissante en forgeant un jeu d'alliances complexes avec des Etats est-européens et balkaniques, les Britanniques restaient stupidement aveugles. La politique étrangère du gouvernement national-socialiste allemand fonctionnait à l'aide du Führerprinzip. Les signes avant-coureurs d'un désastre imminent étaient parfaitement perceptibles. Mais un malaise débilitant paralysait les ministères britanniques successifs. La crise tchécoslovaque demeurait, pour ces diplomates, «une querelle dans un pays lointain, entre des peuples dont nous ne savons rien». L'arrogance et l'ignorance venaient d'atteindre leur apogée.

L'incapacité de Neville Chamberlain à saisir le projet hitlérien dans sa totalité apparaît à l'évidence dans les garanties aussi pieuses que sans valeur que son gouvernement accorda à toute une série d'Etats est-européens instables. Ces gestes vains ne firent rien pour arrêter les ambitions germaniques et ne servirent qu'à entraîner la Grande-Bretagne dans une guerre où la victoire était impossible et la défaite inévitable.

Si la première guerre mondiale avait permis aux Etats-Unis d'entrer dans un club d'élite de «courtiers de puissance» internationaux, la seconde leur permit d'assumer simultanément les rôles de Président et de trésorier. A la Grande-Bretagne, il ne restait plus qu'à devenir le secrétaire scrupuleux, qui enregistre et annonce les motions décidées par le patron-contrôleur.

Les buts de guerre des Etats-Unis

Les Etats-Unis ne sont pas entrés dans le conflit à son début, animés par une ferveur libérale, par le feu d'une croisade. Ils sont entrés en guerre à contre-cœur, contraints d'agir de la sorte par une agression japonaise délibérée. Mais dès que leurs forces pesèrent dans la balance, les Etats-Unis décidèrent que leurs sacrifices pour la cause de la liberté ne seraient pas si vite oubliés et que le monde devrait leur en savoir gré. Le prix exigé par les Américains pour la sauvegarde de l'Europe était élevé: c'était le remodelage du Vieux Continent ou, du moins, de sa portion dite «libre». L'Europe devait être à l'image de ses libérateurs et le Plan Marshall était l'instrument destiné à provoquer la métamorphose.

Il n'est guère surprenant que les Américains aient largement réussi dans la tâche monumentale qu'ils s'étaient assignée, à savoir transformer l'Europe sur les plans culturel et économique. Le Vieux Continent, ébranlé, a été obligé d'embrasser la main tendue qui offrait les moyens de la reconstruction, quelqu'aient d'ailleurs été ces moyens. Les Etats-Unis utilisèrent l'aide alimentaire et les transfusions de dollars pour reconstituer les économies des pays tombés dans leur sphère d'influence. Les Soviétiques utilisèrent, quant à eux, des moyens nettement plus frustes: l'Armée Rouge comme élément de coercition et la mobilisation en masse des forces de travail. Quoi qu'il en soit, l'assistance américaine précipita les bénéficiaires dans un réseau étroit de dépendance économique. Par leur «générosité» magnanime, les Etats-Unis s'assurèrent la domination de leur zone de comptoirs à l'Ouest de l'Elbe pendant quelque deux décennies après la fin de la guerre.

Si tel était le magnifique butin ramassé par les Américains, que restait-il aux Britanniques, sinon les fruits amères d'une défaite réelle mais non formelle? Les années d'austérité qui s'étendirent jusqu'à la fin des années 50 ternirent la «victoire» et mirent cruellement en exergue le coût de la guerre. L'Empire se désagrégea lentement, malgré la conviction têtue que la nation britannique restait un arbitre dans les affaires du monde. Cette illusion fit que les Britanniques se préoccupèrent d'une stratégie globale, au détriment d'une stratégie européenne. L'énorme charge des budgets militaires, due à cette volonté de garder une position en fait intenable, retarda la restructuration économique de la métropole, ce qui provoqua la chute de la livre sterling, devant un dollar qui ne cessait de monter.

Et malgré le désir de préserver le statut de super-puissance pour la Grande-Bretagne, la politique des gouvernements successifs ne put nullement ôter aux observateurs objectifs l'impression que notre pays n'était guère plus qu'un pion de l'Amérique. L'opération de Suez, qui sera un fiasco, fut lancée par l'état-major britannique malgré l'opposition de Washington. La réaction négative du State Department suffit à arrêter prématurément l'opération, ce qui contribua à aigrir les relations franco-britanniques pendant toutes les années 60. La Grande-Bretagne battit sa coulpe et ne tenta plus aucune intervention unilatérale sans recevoir au préalable l'imprimatur de son «allié» d'Outre-Atlantique.

Les «special relationships»

Les fameuses special relationships, dont on parle si souvent, sont effectivement spéciales, car quel Etat souverain délaisse volontairement ses intérêts légitimes pour satisfaire les exigences stratégiques d'un partenaire soi-disant égal? Le mythe de la dissuasion nucléaire indépendante de la Grande-Bretagne montre le véritable visage de ces «relations spéciales»: car sans la livraison par les Etats-Unis des fusées lanceuses, sans leur coopération dans la conception des bombes, sans leurs matériaux nucléaires, sans les facilités qu'ils accordent pour les essais, sans leurs plateformes de lancement, sans leurs systèmes de navigation et sans leurs informations quant aux objectifs, où résiderait donc la crédibilité de l'arme nucléaire anglaise?

Un tel degré de dépendance à l'endroit de la technologie militaire américaine fait qu'un flux continu de concessions part de Londres pour aboutir à Washington: cela va des arrangements particuliers qui permettent aux forces américaines d'utiliser des bases britanniques d'outre-mer —ce qui réduit à néant les discours pieux sur l'auto-détermination— jusqu'aux droits de décollage et de survol pour les appareils de l'USAF en route pour attaquer des Etats tiers, sans que le gouvernement britannique ne soit mis au courant! Toutes ces concessions font que les Européens perçoivent de plus en plus souvent la Grande-Bretagne comme un simple pion dans la politique américaine; la promptitude empressée de nos politiciens qui obéissent aux moindres lubies du Pentagone signale qu'ils accordent une pleine confiance aux requêtes de Washington.

L'affaire de Suez, au moins, a prouvé la fragilité de l'édifice impérial. La course au désengagement qui s'ensuivit conduisit à accorder l'indépendance tant aux colonies qui la désiraient qu'à celles qui ne la désiraient pas. Le «rôle global» du Royaume-Uni ne se justifiait plus, ne méritait plus les soucis et l'attention qu'on lui avait accordé dans le passé. Pendant ce temps, la situation changeait en Europe.

Le défi du Traité de Rome

En 1957, les Six signent le Traité de Rome et mettent ainsi sur pied deux corps supra-nationaux, la CEE et l'EURATOM, destinés à compléter la CECA déjà existante. Le but déclaré de ces organisations, c'était de favoriser une plus grande unité entre les Etats participants par l'harmonisation des lois et par une libéralisation des régimes commerciaux. Inutile de préciser que ces changements ne suscitèrent que fort peu d'enthousiasme en Grande-Bretagne; les Traités furent ratifiés avant le discours de Macmillan (Wind of Change), quand le Royaume-Uni se laissait encore bercer par la chimère de la Commonwealth Preference (La préférence au sein du Commonwealth). Mais l'institution de tarifs douaniers communs par les Etats membres de la CEE frappait les marchandises d'importation venues de l'extérieur. Il fallait répondre à ce défi et c'est ainsi que le RU devint l'un des principaux signataires du Traité de Stockholm de 1959, établissant l'AELE (Association Européenne du Libre Echange; EFTA en anglais). Cette Association fut créée comme un simple mécanisme destiné à faciliter le commerce et n'avait pas d'objectifs en politique extérieure allant au-delà des buts purement mercantilistes.

Il apparut très vite que l'adhésion à l'AELE/EFTA n'était pas un substitut adéquat à la pleine adhésion à la CEE. Rapidement, les représentants des intérêts commerciaux de la Grande-Bretagne exercèrent une pression constante sur le gouvernement, afin qu'il leur garantisse un accès préférentiel aux marchés plus lucratifs, c'est-à-dire qu'il demande la pleine adhésion du RU à la CEE. Macmillan s'exécuta et la première demande britannique fut soumise en juillet 1961, pour être finalement rejetée par De Gaulle en 1963, à la suite de longues négociations inutiles. L'opposition française n'empêcha pas qu'une seconde demande fut formulée en 1967. L'amertume laissée par l'affaire de Suez était passée. Et la Grande-Bretagne entra finalement dans la Communauté le 1 janvier 1973, en même temps que l'Irlande et le Danemark. Un référendum en 1975 donna des résultats en faveur de l'adhésion: 67% des votants ayant émis un avis favorable. Les rapports ultérieurs du RU avec la CEE furent souvent turbulents et difficiles, ce qui trahit la profonde ambiguïté des attitudes britanniques à l'égard des principes constitutifs de l'eurocentrisme.

La Grande-Bretagne reste en marge de l’Europe

A tort ou à raison, la Grande-Bretagne se perçoit toujours comme une nation à part, jouissant d'un lien particulier, bien que souvent ambigu, avec les pays associés au Commonwealth, lesquels forment un monde où les affinités historiques acquièrent fréquemment plus d'importance que la solidarité interne.

L'influence pernicieuse des «relations spéciales» freine le développement d'une approche plus eurocentrée des relations internationales. Lorsque les intérêts militaires américains exigent que les politiques nationales de Londres et de Washington soient parallèles, comment cela peut-il être possible, comment la collaboration RU/USA peut-elle s'avérer rentable, si la Grande-Bretagne participe activement à un système protectionniste eurocentré? Il vaudrait la peine de noter le nombre de fois où le gouvernement britannique a résisté aux initiatives communautaires parce qu'elles offusqueraient inutilement Washington et provoqueraient une «guerre commerciale» soi-disant au détriment de tous.

De plus, malgré que la Grande-Bretagne ait accepté l'Acte Unique Européen, dont le premier article déclare que «les communautés européennes et que la coopération politique européenne auront pour objectif de contribuer ensemble à faire des progrès concrets en direction de l'unité européenne», Londres ne respecte que formellement ces aspirations. Tout ce qui va au-delà des paramètres de pure coopération économique est perçu d'un très mauvais oeil à Westminster et les privilèges locaux et étriqués de la Grande-Bretagne sont défendus fanatiquement, bec et ongles.

Pareilles équivoques ne donnent nullement confiance aux autres Européens; la crédibilité de la Grande-Bretagne est ruinée. De plus en plus de voix réclament la construction d'une Europe à deux vitesses avec, d'une part, les Etats récalcitrants relégués à un étage inférieur, de façon à permettre aux éléments plus progressistes de poursuivre le rêve de l'unité sans trop d'entraves. Tandis que la Grande-Bretagne croupit, asservie, sous le régime thatchérien, il semble inconcevable qu'une convergence réelle puisse un jour avoir lieu entre les partenaires européens.

Alors que notre gouvernement proclame à grands cris l'importance du progrès scientifique et technologique, la contribution britannique à l'Agence Spatiale Européenne est incroyablement basse. Alors que notre gouvernement se déclare le défenseur impavide de la livre sterling, il refuse de participer au mécanisme de stabilisation qu'est le serpent monétaire européen. Voilà qui est absolument déconcertant. Si des objectifs éminement conservateurs comme ceux-là ne sont même pas activement poursuivis, pourquoi nous étonnerions-nous que le gouvernement de Madame Thatcher s'oppose implacablement à l'augmentation des droits des travailleurs grâce à une nouvelle Charte sociale?

Dans tous ses domaines, le RU exerce ses prérogatives pour bloquer et retarder les résolutions de la Communauté et pour satisfaire ses propres objectifs, en fin de compte négatifs pour le salut du continent. Si cette opposition s'appuyait sur une critique tranchante des principes mécanicistes et bureaucratiques qui sous-tendent le processus d'unification européenne porté par les institutions communautaires, la position britannique jouirait d'un certain capital de sympathie. Mais, malheureusement, cette hostilité ne consiste pas en une censure permanente et constructive du modus operandi; au contraire, elle présente toutes les caractéristiques d'un nombrilisme malsain et pervers. En effet, cet égoïsme étroit, justifié par l'«intérêt national», nous oblige à nous demander si le RU doit demeurer associé au processus d'unification européenne, tant que la seule justification qu'il évoque pour son engagement, repose sur la base douteuse de l'expédiant économique.

Une orientation européenne sans arrière-pensées pour la Grande-Bretagne

Or c'est précisément aujourd'hui, en ces jours décisifs, dans le tourbillon de changements qui balaye ce dualisme moribond auquel nous devons la division de notre continent, que les têtes pensantes en Grande-Bretagne doivent se mobiliser pour construire le futur de l'Europe. Ces têtes pensantes doivent ignorer les événements périphériques de l'Afrique du Sud et de Hong Kong, montés en épingle pour les distraire. Ce sont des soucis résiduels, hérité d'un Empire qui est bel et bien mort aujourd'hui. Le seul défi actuel consiste, pour nous, à définir quelles relations le RU entretiendra avec l'Europe. Cette question cruciale nous conduit à un dilemme tranché. En effet, deux voies, qui s'excluent l'une l'autre, s'offrent à notre choix: celle de l'isolement et celle de l'intégration.

La première de ces voies ne demande pas un effort particulier de lucidité car la politique actuelle de la Grande-Bretagne accentue déjà la tendance au désengagement en Europe. Cependant, il nous faudra bien mettre en évidence les dangers inhérents à ce retrait.

Un exemple: combien de temps le programme Inward Investment (Investissement intérieur), tant vanté par Madame Thatcher, survivra-t-il dans un RU découplé? Après tout, le rôle de Cheval de Troie pour les industries japonaise et américaine, que joue notre pays, n'est possible que parce que les investisseurs nippons et yankee considèrent le RU comme une tête de pont vers la CEE, idéale pour les opérations «tourne-vis». Ces opérations seraient rapidement évacuées ailleurs si disparaissaient les opportunités de pénétrer le marché européen dans sa totalité.

Certes, les conséquences économiques d'un repli sur soi seraient catastrophiques. La menace qui pèse sur nous est toutefois plus terrible encore si on l'envisage d'un point de vue plus large. Si le RU prend ses distances par rapport à l'Europe, sans plus avoir d'ancrage de sécurité dans un Empire, il dérivera, erratique, sur la mer des relations internationales sans motivation et sans punch. Très rapidement, notre nation se réduirait à un simple appendice des puissants Etats-Unis et perdrait, dans la foulée et sans doute à jamais, tout vestige de son ascendance morale et culturelle.

Avec un tel destin à l'horizon, la perspective de voir un RU isolé, survivant comme une entité bien distincte au XXIième siècle, s'avère pure illusion. La seule vraie chance de préserver l'héritage culturel unique de nos îles, c'est, paradoxalement, de les immerger dans un idéal européen. Cette solution n'est pas aussi contradictoire qu'elle en a l'air à première vue car l'éthos européen n'exige pas un renoncement total à nos identités (à rebours du modèle américain si vorace et destructeur). L'éthos européen appelle une synthèse entre l'élément national/ethnique et le projet continental. L'élément national/ethnique acquiert ainsi un sens du contexte civilisationnel, soit un sens vital du destin. Le concept d'Europe peut s'accomoder de la multiplicité de ses composantes sans mutiler celles-ci par quelque concentration artificielle, par quelque corset de conformisme.

Dans cette optique, l'idée d'une «Europe aux cent drapeaux» demeure parfaitement compatible avec l'objectif d'un continent plus fort et plus confédéré. Les progrès dans le sens de l'hétérogénéité doivent toutefois toujours avancer dans le même sens que la marche à l'unité, si l'Europe veut éviter les pièges des monolithismes de tous ordres.

Comme la réunification allemande est désormais davantage une question de calendrier que de conjoncture, il existe un risque réel de voir les faibles économies est-européennes basculées dans une nouvelle Mitteleuropa germanocentrée. Les tentations de se livrer à un paternalisme germanique menacent la logique d'une Europe des peuples, car la diversité serait asphyxiée sous une uniformité germano-industrielle, terreau sur lequel pourraient germer de nouvelles idéologies autoritaires. Un tel scénario doit être évité à tout prix, si l'on veut faire l'économie d'un conflit. La Grande-Bretagne ne doit pas fuir ses responsabilités et doit participer à la sécurité collective du continent.

La notion de Balance of power est sans doute démodée. Mais sauf si l'on pousse le processus d'unification européenne jusqu'à son ultime conclusion, avec la pleine participation de toutes les nations européennes dans l'enthousiasme, le retour de cette vénérable doctrine serait inévitable pour contrer les prédominances dangereuses. Dans le cas particulier qui nous préoccupe, l'énergie déployée par la ferveur pangermanique ne pourra être canalisée que par le consensus et non par la coercition, de façon à ce que, demain, l'Europe puisse être une et que tous les peuples du Continent puissent prospérer avec une égale vigueur.

Nous, peuples des Iles britanniques, devons être prêts à renier l'hypocrisie et la rhétorique propagée pendant des siècles de désintérêt hautain puis embrasser avec une conviction venue tout droit du cœur notre identité européenne réelle et concrète. La barrière illusoire que constitue le Pas-de-Calais a longtemps été plus difficile à traverser pour nous que les immensités de l'Atlantique. Toutefois, le retour de la vraie perspective européenne doit recevoir la priorité absolue. Reconnaître notre héritage européen commun, vouloir agir positivement à la lumière de cette évidence, voilà les impératifs vitaux à honorer si nous voulons préserver la paix, si nous voulons résister puis repousser l'avance d'une culture créole globale, faites de bric et de broc.

Gwyn DAVIES.

.jpg)

Après bien des tâtonnements, confinant à l’archéologie-fiction, l’itinéraire de l’expédition grecque de Pythéas en Mer du Nord, autour des Iles Britanniques et le long des côtes norvégiennes vient d’être reconstitué par une équipe de chercheurs de la « Technische Universität Berlin ». La tradition des hellénistes rapporte, en effet, que Pythéas a quitté Massalia (Marseille), vers 330 avant J. C., pour cingler vers le nord et atteindre, dit-on, la mystérieuse île de Thulé, que les Anciens considéraient comme l’extrémité septentrionale du monde. C’est ici que les spéculations allaient bon train : cette île de Thulé était-elle l’Islande, la Norvège (prise erronément pour une île), les Shetlands, les Orcades ou les Féroé ?

Après bien des tâtonnements, confinant à l’archéologie-fiction, l’itinéraire de l’expédition grecque de Pythéas en Mer du Nord, autour des Iles Britanniques et le long des côtes norvégiennes vient d’être reconstitué par une équipe de chercheurs de la « Technische Universität Berlin ». La tradition des hellénistes rapporte, en effet, que Pythéas a quitté Massalia (Marseille), vers 330 avant J. C., pour cingler vers le nord et atteindre, dit-on, la mystérieuse île de Thulé, que les Anciens considéraient comme l’extrémité septentrionale du monde. C’est ici que les spéculations allaient bon train : cette île de Thulé était-elle l’Islande, la Norvège (prise erronément pour une île), les Shetlands, les Orcades ou les Féroé ?

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La guerre anglo-américaine de 1812 a eu notamment pour cause l’avancée continue de nouveaux colons américains dans la région située entre l’Ohio et le Mississippi. Ce territoire était contesté entre les deux puissances : Britanniques et Américains le convoitaient. Le Président Jefferson avait déjà formulé des menaces en 1807 : « Si l’Angleterre ne nous donne pas satisfaction, comme nous le souhaitons, nous prendrons le Canada qui pourra alors entrer dans l’Union » (1). La clique gouvernementale au pouvoir à Washington à l’époque prévoyait déjà, en cas de guerre avec l’Angleterre, de prendre possession de la Floride orientale et occidentale qui appartenaient encore à l’Espagne (2).

La guerre anglo-américaine de 1812 a eu notamment pour cause l’avancée continue de nouveaux colons américains dans la région située entre l’Ohio et le Mississippi. Ce territoire était contesté entre les deux puissances : Britanniques et Américains le convoitaient. Le Président Jefferson avait déjà formulé des menaces en 1807 : « Si l’Angleterre ne nous donne pas satisfaction, comme nous le souhaitons, nous prendrons le Canada qui pourra alors entrer dans l’Union » (1). La clique gouvernementale au pouvoir à Washington à l’époque prévoyait déjà, en cas de guerre avec l’Angleterre, de prendre possession de la Floride orientale et occidentale qui appartenaient encore à l’Espagne (2). Europa im Jahre 2010 ist ein Europa der Fronten, die sich langsam aber sicher bilden. In allen europäischen Ländern gibt es große Parallelgesellschaften. In fast allen dieser Länder hat sich aber auch nennenswerter Widerstand gebildet. Ob liberal, konservativ, sozialistisch, regionalistisch oder faschistisch, alle diese Formen treten auf und erzeugen unterschiedliche Wirkungen. In Großbritannien stellen sich vornehmlich drei Parteien dem Problem der Islamisierung.

Europa im Jahre 2010 ist ein Europa der Fronten, die sich langsam aber sicher bilden. In allen europäischen Ländern gibt es große Parallelgesellschaften. In fast allen dieser Länder hat sich aber auch nennenswerter Widerstand gebildet. Ob liberal, konservativ, sozialistisch, regionalistisch oder faschistisch, alle diese Formen treten auf und erzeugen unterschiedliche Wirkungen. In Großbritannien stellen sich vornehmlich drei Parteien dem Problem der Islamisierung.

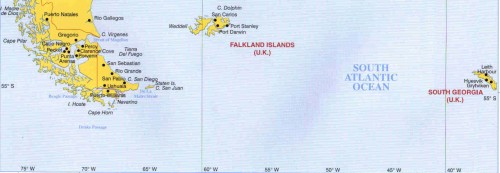

Face à ces prospections, l’Argentine cherche à marquer des points sur le front diplomatique. Jorge Taiana, ministre argentin des affaires étrangères, a demandé, lors d’un entretien avec le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, l’intervention des Nations Unies. Il avance pour argument que les forages britanniques à proximité des Iles sont « un acte illégal qui offense le droit des gens », alors que « des résolutions explicites des Nations Unies exigent qu’aucune des deux parties ne pose d’actes unilatéraux qui pourraient aggraver la situation ». En 1982, le Royaume-Uni et l’Argentine s’étaient affrontés lors d’une guerre de dix semaines pour la maîtrise de l’archipel malouin. Un millier de soldats avaient laissé leur vie dans ce conflit, tous camps confondus.

Face à ces prospections, l’Argentine cherche à marquer des points sur le front diplomatique. Jorge Taiana, ministre argentin des affaires étrangères, a demandé, lors d’un entretien avec le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, l’intervention des Nations Unies. Il avance pour argument que les forages britanniques à proximité des Iles sont « un acte illégal qui offense le droit des gens », alors que « des résolutions explicites des Nations Unies exigent qu’aucune des deux parties ne pose d’actes unilatéraux qui pourraient aggraver la situation ». En 1982, le Royaume-Uni et l’Argentine s’étaient affrontés lors d’une guerre de dix semaines pour la maîtrise de l’archipel malouin. Un millier de soldats avaient laissé leur vie dans ce conflit, tous camps confondus. Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990 Ensuite, après l'effondrement des rêves bonapartistes de conquête de l'Orient consécutif à la bataille perdue du Nil, les Britanniques purent débloquer des ressources considérables pour asseoir leur domination aux Indes et s'emparer de colonies étrangères dont le site détenait une importance stratégique. Au Congrès de Vienne en 1815, c'est un second Empire britannique, fermement établi, qui se présentait face aux autres puissances européennes.

Ensuite, après l'effondrement des rêves bonapartistes de conquête de l'Orient consécutif à la bataille perdue du Nil, les Britanniques purent débloquer des ressources considérables pour asseoir leur domination aux Indes et s'emparer de colonies étrangères dont le site détenait une importance stratégique. Au Congrès de Vienne en 1815, c'est un second Empire britannique, fermement établi, qui se présentait face aux autres puissances européennes.

Marxiste, révolutionnaire, syndicaliste et Irlandais. C’est ainsi que l’on peut définir James Connolly (1868-1916). S’il fut un infatigable rédacteur d’articles et auteur d’essais, il fut aussi un militant proche des ouvriers dont il défendait la cause que ce soit en Écosse, aux États-Unis ou en Irlande. Il est l’un des dirigeants de l’insurrection de Pâques 1916, les « Pâques sanglantes ».

Marxiste, révolutionnaire, syndicaliste et Irlandais. C’est ainsi que l’on peut définir James Connolly (1868-1916). S’il fut un infatigable rédacteur d’articles et auteur d’essais, il fut aussi un militant proche des ouvriers dont il défendait la cause que ce soit en Écosse, aux États-Unis ou en Irlande. Il est l’un des dirigeants de l’insurrection de Pâques 1916, les « Pâques sanglantes ».