Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995

L’apport de Guillaume Faye à la « Nouvelle Droite » et petite histoire de son éviction

Par Robert STEUCKERS

I.

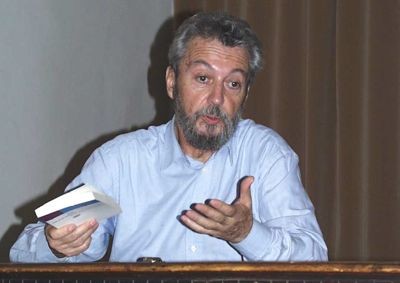

Guillaume Faye a été véritablement le moteur du GRECE, la principale organisation de la “Nouvelle Droite” en France au début des années 80. Porté par un dynamisme inouï, une fougue inégalée dans ce milieu, une vitalité débordante et un discours fait de fulgurances étonnantes et séduisantes, Guillaume Faye —comme il aimait à le dire lui-même— avait été fort marqué par la lecture des textes situationnistes de l'école de Guy Debord. En simplifiant outrancièrement, ou en voulant résumer le noyau essentiel/existentiel de sa démarche, nous pourrions dire qu'il dénonçait l'enlisement idéologique d'après 68, celui des Seventies et de l'ère giscardienne en France, qu'il le percevait comme un “spectacle” stupide, morne, sans relief. Faye est un homme qui entre en scène, quasi seul, entre la sortie des soixante-huitards et l'entrée des yuppies reaganiens.

Dans le numéro 2 de la revue éléments, qui fut et reste le moniteur du plus ancien cénacle de la “Nouvelle Droite” en France, regroupé autour de l'inamovible Alain de Benoist, on voit une photo du jeune Faye, âgé de 23 ans, au temps où il travaillait à l'Université dans le “Cercle Vilfredo Pareto”. Dans son ouvrage scientifique Sur la Nouvelle Droite, Pierre-André Taguieff esquisse un bref historique de ce “Cercle Vilfredo Pareto” (p.183), dirigé par Jean-Yves Le Gallou, aujourd'hui député européen du Front National de Jean-Marie Le Pen. En 1970, le GRECE met sur pied son “Unité Régionale Paris-Ile-de-France” (URPIF), dont le “Cercle Vilfredo Pareto” est l'antenne au sein de l'“Institut d'Etudes Politique” (IEP) de Paris. Faye, ajoute Taguieff (op. cit., p.205), a animé ce Cercle Pareto de 1971 à 1973. C'est son premier engagement: Faye est donc d'emblée un homme neuf, qui n'est rattaché à aucun rameau de la droite française conventionnelle. Il n'a pas d'attaches dans les milieux vichystes et collaborationnistes, ni dans ceux de l'OAS, ni dans la mouvance “catholique-traditionaliste”. Il n'est pas un nationaliste proprement dit; il est un disciple de Julien Freund, de Carl Schmitt (dont il parlait déjà avec simplicité, concision et justesse dans les colonnes des Cahiers du Cercle Vilfredo Pareto), de François Perroux, etc. On pourrait dire, si ce langage avait un sens en ultime instance, que Faye est, à l'intérieur même du GRECE, le représentant d'une “droite” au-delà des factions, d'une “droite régalienne”, qui pose sur tous les événements un regard souverain et détaché mais non dépourvu de fougue et de volonté “plastique”, qui trie en quelque sorte le bon grain de l'ivraie, le politique de l'impolitique. Ceux qui l'ont fréquenté, ou qui ont été ses collègues comme moi, savent qu'il se moquait sans cesse des travers de ces droites parisiennes, des attitudes guindées, des querelles de prestige de ceux qui affirmaient sans rire et avec beaucoup d'arrogance quelques idées simplistes —parfois des nazisteries d'une incommensurable débilité, calquée sur celles des comic strips américains—, simplismes évidemment détachés de tout contexte historique et incapables de se mouler sur le réel. Qui se moquait aussi, non sans malice, de ceux qui, dans notre monde où se bousculent beaucoup de psychopathes, se composaient un personnage “sublime” (et souvent costaud, “supermaniste”) qui ne correspondait pas du tout à leur médiocrité réelle, parfois criante. Face aux nostalgies de tous ordres, Faye aimait à dire qu'il était “réalitaire et acceptant” et que seule cette attitude était fructueuse à long terme. En effet, dès que le développement de la Nouvelle Droite, en tant que réseau de travail métapolitique, ou un engagement politique concret au RPR, au FN ou dans des groupes nationaux-révolutionnaires exigeait de la rigueur et de l'endurance, les mythomanes “supermanistes” disparaissaient comme neige au soleil, ou se recyclaient dans des groupuscules ténus où la mascarade et les psychodrames étaient sans discontinuer à l'ordre du jour.

De méchantes intrigues en coulisses

Faye a produit son œuvre dans un milieu qui n'était pas le sien, qui ne se reconnaissait pas entièrement —ou même pas du tout— dans ce qu'il écrivait. Il donnait l'impression de flanquer à répétition de grands coups de pied dans la fourmilière, de chercher à choquer, espérant, par cette maïeutique polissonne, faire éclore une “droite” véritablement nouvelle, qui ne se contenterait pas de camoufler hâtivement son vichysme, son nationalisme colonialiste, son nazisme pariso-salonnard, ses pures ambitions matérielles ou son militarisme caricatural par quelques références savantes. Faye incarnait finalement seul la “Nouvelle Droite” parce qu'il n'avait jamais été autre chose. Presque tous ceux qui l'ont entouré dans son passage au GRECE et profité de son charisme, de son énergie, de son travail rapide et toujours pertinent, de la fulgurance de son intelligence, l'ont considéré finalement comme un étranger, un “petit nouveau” qu'on ne mettait pas dans les confidences, que l'on écartait des centres de commandement réels du mouvement, où quelques “anciens” prenaient des décisions sans appel. Faye était d'emblée dégagé de la cangue des “droites”, ses associés —et surtout ceux qui le payaient (très mal)— ne l'étaient pas. Naïf et soucieux d'abattre le maximum de travail, Faye ne s'est jamais fort préoccupé de ces méchantes intrigues de coulisses; pour lui, ce qui importait, c'était que des textes paraissent, que livres et brochures se répandent dans le public. Au bout du compte, il s'apercevra trop tard de la nuisance de cette opacité, permettant toutes les manipulations et tous les louvoiements —opacité qui affaiblissait et handicapait le mouvement auquel il a donné les meilleures années de sa vie— et finira victime des comploteurs en coulisse, sans avoir pu patiemment construire un appareil alternatif. Faye a bel et bien été victime de sa confiance, de sa naïveté et de sa non-appartenance à un réseau bien précis de la “vieille droite”, qui, dans le fond, ne voulait pas se renouveler et prendre le monde et la vie à bras le corps. Illusions, fantasmes, copinages et intrigues parisiennes prenaient sans cesse le pas sur la pertinence idéologique du discours, sur le travail d'élargissement et d'approfondissement du mouvement.

Au moment où la “Nouvelle Droite” surgit sous les feux de la rampe après la campagne de presse de l'été 1979, Faye se porte volontaire pour effectuer non-stop un “tour de France” des unités régionales du GRECE qui jaillissent partout spontanément. Grâce à son engagement personnel, à sa présence, à son verbe qui cravachait les volontés, il fait du GRECE une véritable communauté où se côtoient des “anciens” (venus de tous les horizons de la “droite”, catholiques intégristes et modérés exceptés) et des “nouveaux”, souvent des étudiants, qui saisissent et acceptent instinctivement la nouveauté de son discours, les choses essentielles qu'il véhicule. Faye, très attentif aux analyses sociologiques qui investiguent les modes, scrutent les mœurs, captent les ferments de contestation dès leur éclosion, devient tout naturellement l'idole des jeunes non-conformistes de la “droite” française —auxquels se joignent quelques soixante-huitards différentialistes (inspirés par Robert Jaulin, Henri Lefebvre, Michel Maffesoli, les défenseurs du Tiers-Monde contre l'“homologation” capitaliste-occidentale) et d'anciens situationnistes— qui rejettent les conventions sociales classiques (comme la religion), sans pour autant accepter les mièvreries de l'idéologie implicite des baba-cools de 68, matrice du conformisme que nous subissons aujourd'hui.

Epiméthéisme soft et prométhéisme hard

Si les lecteurs de Marcuse avaient parié pour une sorte d'épiméthéisme soft, d'érotisme orphique comme socle d'une anti-civilisation quasi paradisiaque, pour une contestation douce et démissionnaire, pour une négation permanente de toutes les institutions impliquant un quelconque “tu dois”, Faye, fusionnant contestation et affirmation, rejettant comme vaines, impolitiques et démissionnaires toutes les négations à la Marcuse, lançait un pari pour un prométhéisme hard, pour un érotisme goliard qui ponctuellement libère, en déployant une saine joie, ses adeptes des âpres tensions de l'action permanente, pour une affirmation permanente et impavide de devoirs et d'institutions nouvelles mais non considérées comme définitives. Marcuse et Faye contestent tous deux la société figée et les hiérarchies vieillottes des années 50 et 60, mais Marcuse tente une sortie définitive hors de l'histoire (qui a produit ces hiérarchies figées) tandis que Faye veut un retour à l'effervescence de l'histoire, croit à la trame conflictuelle et tragique de la vie (comme ses maîtres Freund, Monnerot et Maffesoli). Marcuse est démobilisateur (en croyant ainsi être anti-totalitaire), Faye est hyper-mobilisateur (pour échapper au totalitarisme soft qui étouffe les âmes et les peuples par extension illimitée de son moralisme morigénateur, tout comme le hiérarchisme abrutissant des conventions d'avant 68 étouffait, lui aussi, les spontanéités créatrices).

Cette vision à la fois contestatrice et affirmatrice sera donc véhiculée de ville en ville pendant plusieurs années, de 1979 à 1984, espace-temps où le GRECE a atteint son apogée, sous la direction d'Alain de Benoist, certes, mais surtout grâce au charisme de Guillaume Faye. Celui-ci marque de son sceau la revue éléments, déterminant les thèmes et les abordant avec une fougue et un à-propos qui ne sont jamais plus revenus après son départ. Faye parti, puis, à sa suite Vial et Mabire (qui sont pourtant des hommes très différents de lui), éléments se met littéralement à vasouiller; la revue perd son “trognon” et devient l'arène où s'esbaudissent très jeunes polygraphes, médiocres paraphraseurs et incorrigibles compilateurs, faux germanistes et faux philosophes, faux gauchistes et faux néo-fascistes, gribouilleurs d'éphémérides et esthètes falots. Et surtout quelques beaux échantillons de “têtes-à-claques” du seizième arrondissement. Faye lançait en effet quantités de thématiques nouvelles, généralement ignorées dans les rangs de la “droite la plus bête du monde”. Sur l'héritage initial de Science-Po et du Cercle Pareto, Faye —qui a un contact très facile avec les universitaires au contraire d'Alain de Benoist— greffe de la nouveauté, introduit sa propre interprétation de l'“agir communicationnel” de Habermas, des thèses des néo-conservateurs américains et de la sociologie anti-narcissique de Christopher Lash. Ensuite, rompant résolument avec l'“occidentalisme” des droites, Faye amorce, dans éléments n°32, une critique de la civilisation occidentale, nouant ou renouant avec l'anti-occidentalisme des Allemands nationalistes ou conservateurs de l'époque de Weimar (Spengler, Niekisch, Sombart, etc.), avec les thèses en ethnologie qui stigmatisaient les “ethnocides” en marge de la civilisation techno-messianique de l'Occident (Robert Jaulin), et avec le Manifeste différentialiste de Henri Lefèbvre (ex-théoricien du PCF et ancien disciple du surréaliste André Breton). L'occidentalisme, héritier d'une conception figée, fixiste, immobiliste, humanitariste, répétitive, psittaciste des Lumières, est une cangue, dont il faut se libérer;

est un frein à l'“agir communicationnel” (dont rêvait le jeune Habermas mais que Faye et ses vrais amis voudront restituer dans leur logique communautaire, identitaire et enracinée);

est une pathologie générant de fausses et inopérantes hiérarchies, qu'une rotation des élites devra jeter bas; est, enfin, selon la formule géniale de Faye, un “système à tuer les peuples”.

Mais si les critiques formulées par les tenants de l'Ecole de Francfort et par Faye refusent le système mis en place par l'idéologie des Lumières —parce que ce système oblitère la Vie, c'est-à-dire notre Lebenswelt (terme que reprend Habermas, à la suite de Simmel)— ces deux écoles —la nouvelle gauche, dont la revue new-yorkaise Telos constitue la meilleure tribune; et la vraie nouvelle droite, que Faye a incarné seul, sans être empêtré dans des nostalgismes incapacitants— diffèrent dans leur appréciation de la “raison instrumentale”. Pour l'Ecole de Francfort, la raison instrumentale est la source de tous les maux: du capitalisme manchestérien à l'autoritarisme de l'Obrigkeitsstaat, du fascisme à la mise hors circuit de la fameuse Lebenswelt, de l'éléctro-fascisme (Jungk) à la destruction de l'environnement. Mais la raison instrumentale donne la puissance, pensait Faye, et il faut de la puissance dans le politique pour faire bouger les choses, y compris restaurer notre Lebenswelt, nos enracinements et la spontanéité de nos peuples. La différence entre la nouvelle droite (c'est-à-dire Faye) et la nouvelle gauche (en gros l'équipe de Telos) réside toute entière dans cette question de la puissance, dont la raison instrumentale peut être un outil. Cette querelle a aussi été celle des sciences sociales allemandes (cf. De Vienne à Franfort, la querelle allemande des sciences sociales, Ed. Complexe, Bruxelles, 1979): est-ce la raison instrumentale, qui met les valeurs entre parenthèses, ne pose pas de jugements de valeurs et pratique la Wertfreiheit de Max Weber voire l'éthique de la responsabilité ou est-ce la raison normative, qui insiste sur les valeurs —mais uniquement les valeurs “illuministes” de l'Occident moderne— et développe ainsi une éthique de la conviction, qui doit avoir le dessus? Faye n'a pas exactement répondu à la question, dans le cadre du débat qui agitait le monde intellectuel à la fin des années 70 et au début des années 80, mais on sentait parfaitement, dans ses articles et dans Le système à tuer les peuples, qu'il percevait intuitivement le hiatus voire l'impasse: que tant la raison instrumentale, quand elle est maniée par des autorités politiques qui ne partagent pas nos valeurs (celle du zoon politikon grec ou de l'hyperpolitisme romain) ni, surtout, nos traditions métaphysiques et juridiques, que la raison normative, quand elle nous impose des normes abstraites ou étrangères à notre histoire, sont oblitérantes et aliénantes. Ni la raison instrumentale ni la raison normative (il serait plus exact de dire la “raison axiologique”, dans le sens où la “norme” telle que la définit Carl Schmitt, est toujours une abstraction qui se plaque sur la vie, tandis que la valeur, pour Weber et Freund, est une positivité immuable qui peut changer de forme mais jamais de fond, qui peut faire irruption dans le réel ou se retirer, se mettre en phase de latence, et qui est l'apanage de cultures ou de peuples précis) ne sont oblitérantes ou aliénantes si le peuple vit ses valeurs et s'il n'est pas soumis à des normes abstraites qui, délibérément, éradiquent tout ce qui est spontané, corrigent ce qui leur paraît irrationnel et biffent les legs de l'histoire. Faye n'a pas eu le temps de se brancher sur les débats autour des travaux de Rawls (sur la justice sociale), n'a pas eu le temps de suivre le débat des “communautariens” américains, qui ont retrouvé les valeurs cimentantes en sociologie et entendent les réactiver. Et surtout, n'a pas suivi à la trace la grande aventure secrète des années 80, la redécouverte de l'œuvre de Carl Schmitt, en Allemagne, en Italie et aux Etats-Unis, la France restant grosso modo en dehors de cette lame de fond qui traverse la planète entière. On ne sort du dilemme entre raison instrumentale et raison normative que si l'on retourne à l'histoire, qui offre des valeurs précises à des peuples précis, valeurs qui sont peut-être foncièrement subjectives mais sont aussi objectives parce qu'elles sont les seules capables de structurer des comportements cohérents et durables dans la souplesse, de générer, au sein d'un peuple, ce qu'Arnold Gehlen appelait les “institutions”. Un peuple qui adhère et met en pratique ses propres valeurs obéit à des lois qui sont objectives pour lui seul, mais qui sont la seule objectivité pratique dans la sphère du politique; s'il obéit à des normes extérieures à lui, imposées par des puissances extérieures et/ou dominantes, la raison normative lui apparaîtra, consciemment ou inconsciemment, aliénante et la raison instrumentale, insupportable. Dans un tel cadre, s'il a oublié ses valeurs propres, le peuple meurt parce qu'il ne peut plus agir selon ses propres lois intérieures. Le système l'a tué.

L'influence déterminante de Henri Lefèbvre

Indubitable et déterminante est l'influence de Henri Lefebvre sur l'évolution des idées de Guillaume Faye; Henri Lefebvre fut un des principaux théoriciens du PCF et l'auteur de nombreux textes fondamentaux à l'usage des militants de ce parti fortement structuré et combatif. J'ai eu personnellement le plaisir de rencontrer ce philosophe ex-communiste français à deux reprises en compagnie de Guillaume Faye dans la salle du célèbre restaurant parisien “La Closerie des Lilas” que Lefebvre aimait fréquenter parce qu'il avait été un haut lieu du surréalisme parisien du temps d'André Breton. Lefebvre aimait se rémémorer les homériques bagarres entre les surréalistes et leurs adversaires qui avaient égayé ce restaurant. Avant de passer au marxisme, Lefebvre avait été surréaliste. Les conversations que nous avons eues avec ce philosophe d'une distinction exceptionnelle, raffiné et très aristocratique dans ses paroles et ses manières, ont été fructueuses et ont contribué à enrichir notamment le numéro de Nouvelle école sur Heidegger que nous préparions à l'époque. Trois ouvrages plus récents de Lefebvre, postmarxistes, ont attiré notre attention: Position: contre les technocrates. En finir avec l'humanité-fiction (Gonthier, Paris, 1967); Le manifeste différentialiste (Gallimard, Paris, 1970); De L'Etat. 1. L'Etat dans le monde moderne, (UGE, Paris, 1976).

Dans Position (op. cit.), Lefebvre s'insurgeait contre les projets d'exploration spatiale et lunaire car ils divertissaient l'homme de “l'humble surface du globe”, leur faisaient perdre le sens de la Terre, cher à Nietzsche. C'était aussi le résultat, pour Lefebvre, d'une idéologie qui avait perdu toute potentialité pratique, toute faculté de forger un projet concret pour remédier aux problèmes qui affectent la vie réelle des hommes et des cités. Cette idéologie, qui est celle de l'“humanisme libéral bourgeois”, n'est plus qu'un “mélange de philanthropie, de culture et de citations”; la philosophie s'y ritualise, devient simple cérémonial, sanctionne un immense jeu de dupes. Pour Lefebvre, cet enlisement dans la pure phraséologie ne doit pas nous conduire à refuser l'homme, comme le font les structuralistes autour de Foucault, qui jettent un soupçon destructeur, “déconstructiviste” sur tous les projets et les volontés politiques (plus tard, Lefebvre sera moins sévère à l'égard de Foucault). Dans un tel contexte, plus aucun élan révolutionnaire ou autre n'est possible: mouvement, dialectique, dynamiques et devenir sont tout simplements niés. Le structuralisme anti-historiciste et foucaldien constitue l'apogée du rejet de ce formidable filon que nous a légué Héraclite et inaugure, dit Lefebvre, un nouvel “éléatisme”: l'ancien éléatisme contestait le mouvement sensible, le nouveau conteste le mouvement historique. Pour Lefebvre, la philosophie parménidienne est celle de l'immobilité. Pour Faye, le néo-parménidisme du système, libéral, bourgeois et ploutocratique, est la philosophie du discours libéralo-humaniste répété à l'infini comme un catéchisme sec, sans merveilleux. Pour Lefebvre, la philosophie héraclitéenne est la philosophie du mouvement. Pour Faye, —qui retrouve là quelques échos spenglériens propres à la récupération néo-droitiste (via Locchi et de Benoist) de la “Révolution Conservatrice” weimarienne— l'héraclitéisme contemporain doit être un culte joyeux de la mobilité innovante. Pour l'ex-marxiste et ex-surréaliste comme pour le néo-droitiste absolu que fut Faye, les êtres, les stabilités, les structures ne sont que les traces du trajet du Devenir. Il n'y a pas pour eux de structures fixes et définitives: le mouvement réel du monde et du politique est un mouvement sans bonne fin de structuration et de déstructuration. Le monde ne saurait être enfermé dans un système qui n'a d'autres préoccupations que de se préserver. A ce structuralisme qui peut justifier les systèmes car il exclut les “anthropes” de chair et de volonté, il faut opposer l'anti-système voire la Vie. Pour Lefebvre (comme pour Faye), ce recours à la Vie n'est pas passéisme ou archaïsme: le système ne se combat pas en agitant des images embellies d'un passé tout hypothétique mais en investissant massivement de la technique dans la quotidienneté et en finir avec toute philosophie purement spéculative, avec l'humanité-fiction. L'important chez l'homme, c'est l'œuvre, c'est d'œuvrer. L'homme n'est authentique que s'il est “œuvrant” et participe ainsi au devenir. Les “non-œuvrants”, sont ceux qui fuient la technique (seul levier disponible), qui refusent de marquer le quotidien du sceau de la technique, qui cherchent à s'échapper dans l'archaïque et le primitif, dans la marginalité (Marcuse!) ou dans les névroses (psychanalyse!). Apologie de la technique et refus des nostalgies archaïsantes sont bel et bien les deux marques du néo-droitisme authentique, c'est-à-dire du néo-droitisme fayen. Elles sortent tout droit d'une lecture attentive des travaux de Henri Lefebvre.

Mystification totale et homogénéisation planétaire

Dans Le manifeste différentialiste, nous trouvons d'autres parallèles entre le post-marxisme de Lefebvre et le néo-droitisme de Faye, le premier ayant indubitablement fécondé le second: la critique des processus d'homogénéisation et un plaidoyer en faveur des “puissances différentielles” (qui doivent quitter leurs positions défensives pour passer à l'offensive). L'homogénéisation “répressive-oppressive” est dominante, victorieuse, mais ne vient pas définitivement à bout des résistances particularistes: celles-ci imposent alors malgré tout une sorte de polycentrisme, induit par la “lutte planétaire pour différer” et qu'il s'agit de consolider. Si l'on met un terme à cette lutte, si le pouvoir répressif et oppresseur vainc définitivement, ce sera l'arrêt de l'analyse, l'échec de l'action, le fin de la découverte et de la création.

De sa lecture de L'Etat dans le monde moderne, Faye semble avoir retiré quelques autres idées-clefs, notamment celle de la “mystification totale” concomitante à l'homogénéisation planétaire, où tantôt l'on exalte l'Etat (de Hobbes au stalinisme), tantôt on le méconnaît (de Descartes aux illusions du “savoir pur”), où le sexe, l'individu, l'élite, la structure (des structuralistes figés), l'information surabondante servent tout à tour à mystifier le public; ensuite l'idée que l'Etat ne doit pas être conçu comme un “achèvement mortel”, comme une “fin”, mais bien plutôt comme un “théâtre et un champ de luttes”. L'Etat finira mais cela ne signifiera pas pour autant la fin (du politique). Enfin, dans cet ouvrage, Faye a retenu le plaidoyer de Lefebvre pour le “différentiel”, c'est-à-dire pour “ce qui échappe à l'identité répétitive”, pour “ce qui produit au lieu de reproduire”, pour “ce qui lutte contre l'entropie et l'espace de mort, pour la conquête d'une identité collective différentielle”.

Cette lecture et ces rencontres de Faye avec Henri Lefebvre sont intéressantes à plus d'un titre: nous pouvons dire rétrospectivement qu'un courant est indubitablement passé entre les deux hommes, certainement parce que Lefebvre était un ancien du surréalisme, capable de comprendre ce mélange instable, bouillonnant et turbulent qu'était Faye, où se mêlaient justement anarchisme critique dirigé contre l'Etat routinier et recours à l'autorité politique (charismatique) qui va briser par la vigueur de ses décisions la routine incapable de faire face à l'imprévu, à la guerre ou à la catastrophe. Si l'on qualifie la démarche de Faye d'“esthétisante” (ce qui est assurément un raccourci), son esthétique ne peut être que cette “esthétique de la terreur” définie par Karl Heinz Bohrer et où la fusion d'intuitionnisme (bergsonien chez Faye) et de décisionnisme (schmittien) fait apparaître la soudaineté, l'événement imprévu et impromptu, —ce que Faye appelait, à la suite d'une certaine école schmittienne, l'Ernstfall— comme une manifestation à la fois vitale et catastrophique, la vie et l'histoire étant un flux ininterrompu de catastrophes, excluant toute quiétude. La lutte permanente réclamée par Lefebvre, la revendication perpétuelle du “différentiel” pour qu'hommes et choses ne demeurent pas figés et “éléatiques”, le temps authentique mais bref de la soudaineté, le chaïros, l'imprévu ou l'insolite revendiqués par les surréalistes et leurs épigones, le choc de l'état d'urgence considéré par Schmitt et Freund comme essentiels, sont autant de concepts ou de visions qui confluent dans cette synthèse fayenne. Ils la rendent inséparable des corpus doctrinaux agités à Paris dans les années 60 et 70 et ne permettent pas de conclure à une sorte de consubstantialité avec le “fascisme” ou l'“extrême-droitisme” fantasmagoriques que l'on a prêtés à sa nouvelle droite, dès le moment où, effrayé par tant d'audaces philosophiques à “gauche”, à “droite” et “ailleurs et partout”, le système a commencé à exiger un retour en arrière, une réduction à un moralisme minimal, tâche infâmante à laquelle se sont attelés des Bernard-Henry Lévy, des Guy Konopnicki, des Luc Ferry et des Alain Renaut, préparant ainsi les platitudes de notre political correctness.

Quel nietzschéisme?

Reste à tenter d'expliquer le nietzschéisme de Faye et à le resituer vaille que vaille —pour autant que cela soit possible— dans le contexte du nietzschéisme français des années 60 à 80. Qu'est-ce qui distingue son nietzschéisme implicite (et parfois explicite) du nietzschéisme professé ailleurs, dans l'université française, chez les philosophes indépendants (voire marginaux) ou chez les autres protagonistes de la ND?

- Si le nietzschéisme de l'université est complexe, trop complexe pour être manié dans des associations de type métapolitique comme le GRECE;

- si les arabesques, méandres, rhizomes, agencements, transversales, multilinéarités et ritournelles d'un philosophe nietzschéen original et fécond comme Gilles Deleuze par exemple dévoilaient un vocabulaire aussi original que surprenant, mais qui demeurait largement incompris en dehors des facultés de philosophie à l'époque de gloire de la ND (elles n'auraient rencontré qu'incompréhension chez les non-philosophes, même à l'université; en Italie, Francesco Ingravalle a eu le mérite de dresser un excellent synopsis des approches nietzschéennes, en dégageant clairement l'apport de Deleuze; cf. F. Ingravalle, Nietzsche illuminista o illuminato? Guida alla lettura di Nietzsche attraverso Nietzsche, Ed. di Ar, Padova, 1981);

- si les philosophes plus marginalisés, moins académiques et solitaires ont travaillé à fond des thématiques nietzschéiennes plus circonstancielles et nettement moins politisables ou métapolitisables;

- si les fragments, tantôt épars, tantôt concentrés, d'héritage extrême-droitiste, transposés spontanément dans la métapolitique maladroite des plus modestes militants de base des débuts du GRECE, concevaient un nietzschéisme fort hiératique, glacial et figé, prenant naïvement au pied de la lettre le discours sur le “Surhomme”, et surtout ses travestissements par la propagande cinématographique anglo-saxonne des deux guerres mondiales, où se mêlent des clichés comme le “Hun”, la “bête blonde”, la folie caricaturale de professeurs de génétique au rictus nerveux et à grosses lunettes et, enfin, la morgue attribuée aux officiers des corps francs ou des troupes d'assaut;

- si le “surhumanisme” de Giorgio Locchi, en tant que nietzschéisme solidement étayé dans les discours du GRECE, insistait sur le dépassement des avatars philosophiques et scientifiques de l'égalitarisme passif et niveleur issu du christianisme et transformé en “science” dans le sillage du positivisme puis du marxisme;

- si les thèses de Pierre Chassard sur l'anti-providentialisme de Nietzsche, annexées par le GRECE, en mal d'une interprétation originale du philosophe de Sils-Maria au début des années 70, insistaient, elles, sur l'impossibilité finale de créer un monde achevé, fermé, sans plus ni vicissitudes ni tragique ni effervescence ni conflictualité, le nietzschéisme personnel de Faye s'inscrirait plutôt dans cet espace aux contours flous, entre le rire et le tragique, mis en évidence par Alexis Philonenko, dans son approche de l'œuvre de Nietzsche (cf. A. Philonenko, Nietzsche. Le Rire et le Tragique, LGF, 1995).

Pour Faye effectivement, la trame du monde est fondamentalement tragique, et restera telle, en dépit des vœux pieux, formulés par chrétiens, post-chrétiens, jus-naturalistes, etc.; à la suite de Jules Monnerot, qui a pensé systématiquement l'“hétérotélie”, c'est-à-dire le fait que l'on atteint toujours un objectif différent de celui qu'on s'était assigné dans ses rêves et ses projets, Faye écrit et affirme sans cesse que les efforts politiques, les constructions institutionnelles, les barrages que dressent maladroitement les censeurs qui veulent éviter toute redistribution des cartes, finiront toujours par être balayés, mais, avant cette disparition méritée et ce nettoyage nécessaire, les agitations, les colères, les objurgations, les admonestations de ceux qui veulent que les mêmes règles demeurent toujours en vigueur, pour les siècles des siècles, doivent susciter le rire de tous les réalitaires impertinents qui acceptent et affirment le tragique, la finitude de toutes choses. En ce sens, pour Faye, «le rire est la puissance nue, véritablement protéiforme», comme le définit Philonenko, qui ajoute, que, dans Ainsi parla Zarathoustra, le rire est aussi “la clef qui ouvre toutes les serrures”, justement parce qu'il permet de sauter les obstacles qui, au fond, ne sont pas des obstacles, de regarder à travers les fissures ou au-delà des masses en apparence monolithiques. Nietzsche conçoit le rire, non comme une substance, mais comme une fonction métacritique qui rend la vie possible (et la libère des pesanteurs et des anachronismes) et, avec elle, ajoute Philonenko, toute “existence authentique”, dans le sens où l'“authenticité”, ici, est synonyme de plénitude et de fulgurance innovante, tandis que toute routine, voire, chez Faye, toute tradition, quand elle se fige, est “inauthentique”, dépourvue d'intérêt. De là, la fascination qu'exerçaient sur Faye les réflexions post-nietzschéennes de Heidegger sur le triste “règne du on”, alors même que les écrivains français qui ont, chacun à leur manière, chanté les “voies royales”, n'ont guère influencé les réflexions du seul véritable penseur original de la ND.

Sauver la "Lebenswelt"

Nietzsche, et Faye inconsciemment à sa suite, imaginaient un rire qui, “effondrant les colonnes de la civilisation” (celle, rigide, désenchantée, que nous a léguée et nous impose l'Aufklärung, de plus en plus souvent par des méthodes policières), réaliserait le surhomme, c'est-à-dire le dépassement de la condition “humaine, trop humaine”, emprisonnée dans les cages de la légalité sans plus aucune légitimité, dans les cellules dorées d'une civilisation d'abondance matérielle et de lacunes spirituelles. C'est dans cette critique de la civilisation, non plus véhiculée par l'éros idyllique et néo-pastoraliste du “marcuso-rousseauisme”, mais par le rire et la polisonnerie, qu'il faut voir un parallèle avec une certaine révolution conservatrice allemande, qui, elle, récuse cette “civilisation” au nom de l'expérience à la fois traumatisante et exaltante des soldats de la première guerre mondiale ou au nom d'une foi orientale, asiatique ou russe-orthodoxe, modernisée en apparence sous les oripeaux du bolchevisme. La surhumanité nietzschéo-fayenne n'est donc pas une humanité impavide de gendarmes aux roides zygomatiques, musculeux et hiératiques (sauf, notable exception, dans certaines planches de sa bande dessinée aux thématiques contestées, intitulée Avant-Guerre), non pas, contexte spatio-temporel oblige, un duplicata anachronique du “nationalisme soldatique” des frères Jünger ou de Schauwecker, non pas un fidéisme traditionaliste teinté d'orientalisme, mais une surhumanité portée par une bande de joyeux polissons créatifs, impertinents, hors-normes. Les porteurs de “civilisation”, qui ont oublié le rire ou l'ont étouffé en eux, érigent des idoles de papier, des codes moraux, des conventions toutes cérébrales, qui sont justement celles qui oblitèrent et refoulent cette Lebenswelt, cette évidence immédiate que seul le rire est capable de saisir, de capter, d'“en ouvrir toutes les serrures”. Cet engagement pour sauver la Lebenswelt est le leitmotiv qui permet de comprendre les engouements simultanés de Faye pour Heidegger, Habermas, Monnerot, Freund, Schmitt, Jünger (celui du Travailleur), Simmel et sa synthèse personnelle entre tous ces philosophes, politologues et sociologues, en apparence très différents les uns des autres. Plus tard, Michel Maffesoli deviendra indubitablement l'universitaire qui hissera un corpus fort proche de cette vision fayenne —fulgurante, dionysiaque et effervescente— au niveau d'une philosophie et d'une sociologie pleinement reconnues par l'université, au niveau français comme au niveau international. Voilà ce qu'il fallait dire, me semble-t-il, sur le nietzschéisme dionysiaque de Faye, qui a marqué si profondément la ND de son sceau. Faye est en effet le penseur qui aurait pu, s'il avait travaillé et retravaillé ses intuitions selon les critères de la démarche académique, devenir un philosophe entre Freund et Maffesoli, c'est-à-dire un philosophe tenant compte des impératifs incontournables du politique mais sans absoluiser ces impératifs, en laissant toujours les portes grandes ouvertes aux manifestations de la Vie (de la Lebenswelt). Si Freund, fidèle en cela à Carl Schmitt, ne perd pas trop de temps à s'apesantir sur les grouillements, éruptions, engouements qui pourraient donner mille et une fois prétexte à de l'“occasionalisme”, Maffesoli va parfois trop loin, nous semble-t-il, quand il survalorise des phénomènes de banlieue, comme les tribus, tout en annonçant une sorte de fin du politique dans le dionysiaque. Faye, qui a quitté la sphère sérieuse du politique, aurait pu faire cette jonction entre Freund et Maffesoli (qui fut l'élève de ce politologue alsacien), dans la mesure où, pour lui, le politique ne doit jouer qu'en cas d'Ernstfall (de situation dangereuse, exceptionnelle), en s'effaçant dès que le péril disparait. En cela, “le politique va et vient entre imperium et anarchie”, comme le soulignait Christiane Pigacé, elle aussi disciple de Julien Freund, lors de la Première Université d'été de la FACE en juillet 1993.

Exercices d'auto-dérision

Ce nietzschéisme-entre-rire-et-tragique, pari pour la “puissance nue” et “fonction métacritique”, avait aussi bien du mal à se faire comprendre, non pas auprès des militants jeunes du GRECE, fascinés par cette fougue, mais bien dans le “saint des saints” de ce mouvement, en son plus haut sommet, où ne brillait aucun soleil, où ne règnait aucune chaleur, mais où une humeur grincheuse crachait en permanence ses miasmes aussi malsains qu'indéfinissables dans une atmosphère déjà toute chargée de volutes nauséabondes de nicotine, où une mine toujours déconfite, une moue éructant sans discontinuer l'insulte gratuite, révélait en fait, aux lucides qui pouvaient le voir, une parodie fondamentale que Nietzsche aurait copieusement brocardée. Les petites vanités d'un certain gourou ne toléraient nullement le développement d'une “métacritique” axée sur le “fou rire libérateur”, qui commence toujours par une saine capacité d'auto-dérision. Quant à Faye, il n'hésitait jamais à se mettre en scène, à s'amuser de ses propres images, fantasmes, goûts, de ses propres phrases qu'il poussait à l'absurde pour être sûr qu'elles ne s'enliseraient jamais dans une impasse intellectuelle, etc. En effet, pour se remettre en question, il faut être capable de penser jusqu'à l'absurde chaque idée qu'on développe, s'apercevoir à chaque instant du caractère dérisoire de ses vanités ou de ses fantasmes, du caractère ridicule des petits camouflages qu'on pratique dans le fol espoir de plaire un jour à la galerie, d'avoir une “image irréprochable” dans les médias du “système à tuer les peuples”, ce qui indique finalement que l'on n'a nul souci de ces peuples, en dépit des discours que l'on tient pour épater le public. Cet exercice d'auto-dérision, on a toujours été incapable de le faire, en ce plus haut lieu du GRECE, qui prétendait évidemment n'être pas le GRECE, mais simple site de base fortuit et déconnecté d'une vague “stratégie personnelle” d'entrisme dans les médias et de participation aux débats (?) du Tout-Paris. Raison pour laquelle la machine, mise en place par quelque compilateur qui alignait citations et références dans le seul espoir de se faire valoir, a fini, “quelque part”, par tourner à vide.

Enfin, ce “nietzschéisme du rire” demeure à la base des démarches du Faye post-greciste: depuis le lancement du journal J'ai tout compris (1987-88), mêlant ironie grinçante, satire caustique, message politique et style branché, jusqu'aux émissions de Skyrock, avec leurs énoooormes canulars, ou encore les enquêtes désopilantes de l'Echo des Savannes ou même de Paris-Match, où l'on a vu Faye dans le rôle du “Professeur Kervous”, ami de Bill Clinton fraîchement élu à la Maison Blanche, un Kervous au look soixante-huitard flanqué d'une sémillante secrétaire britannique “Mary Patch” (!!), qui se présente chez certains hommes et femmes politiques français pour leur demander, au nom de “Mr. President Bill Clinton”, s'ils sont prêts à poser leur candidature de “Secrétaire d'Etat aux affaires européennes”, dans la nouvelle “administration” américaine... Mais cette pratique de la “théorie métacritico-métapolitique” de la ND fayenne est une autre histoire, qui n'a pas exactement sa place dans la présente introduction.

II.

Mais comment ce Guillaume Faye, dont le charisme était indéniable, a-t-il été évincé du groupe auquel il a donné une véritable épine dorsale? Emblématique, son éviction prouve que la logique interne du mouvement GRECE a été et demeure une logique de l'éviction. Au fil de son histoire, ce mouvement a davantage exclu ses cadres qu'il n'en a recruté! Quelques esprits paranoïaques en déduisent que cette stratégie d'évictions successives a été appliquée “en service commandé”, pour empêcher la France de développer une idéologie radicalement critique à l'égard des anachronismes républicains, illuministes, juridiques et administratifs qui conduisent ce pays à l'assèchement intellectuel et à la pétrification institutionnelle, de façon à ce qu'aucun courant d'opinion suffisamment étayé ne réclame des réformes en profondeur ou n'articule les conditions d'une deuxième révolution française qui balaierait la bourgeoisie révolutionnaire institutionalisée, ses clubs d'inspiration illuministe et ses fonctionnaires omnipotents, comme les préfets qui gouvernent 95 départements sans être élus, en contradiction flagrante avec les principes démocratiques de l'Union Européenne! La thèse du “service commandé” est évoquée par un professeur mexicain Santiago Ballesteros Walsh, sans que je ne puisse avaliser sa démonstration... Effectivement, rien ne peut directement étayer la thèse de Ballesteros Walsh, ce qui ne doit pas nous empêcher de constater qu'en près de trente ans d'existence, la ND parisienne n'a proposé aucune réforme cohérente des institutions françaises, n'a pas approfondi le “régionalisme” ou la “subsidiarité” qui aurait pu servir de levier à une contestation globale du système jacobin, directement inspiré des Lumières, ni aucun projet de réforme économique, sur base du participationnisme gaullien, des thèses de François Perroux ou des hétérodoxes de la pensée économique. Ces omissions, ce refus persistant de ne pas aborder de tels sujets, sont pour le moins bizarres voire fort suspects. Faye n'a jamais cessé de réclamer l'inclusion de telles démarches dans le corpus de la ND. Est-ce la raison réelle de son éviction? Comme de l'éviction de tous les autres exclus?

Stratégie du dénigrement

Dans des discussions entre anciens du GRECE, on évoque souvent deux autres stratégies bizarres: la stratégie du marquage et celle du dénigrement. La stratégie du marquage consisterait ainsi à attirer des intellectuels dans le sillage de la ND pour qu'ils soient marqués à jamais et empêchés de poursuivre leurs recherches. La stratégie du dénigrement consiste, elle, à monter les militants les uns contre les autres, à les décrire comme “idiots” ou comme “fous” afin de contrecarrer à titre préventif toute collaboration autonome entre eux, au-delà de tout contrôle de la centrale. Ainsi, par exemple, à tel éditeur indépendant, on dira que “Steuckers (ou Faye ou Battarra, etc.) est un fou dangereux, voire un terroriste nazi-trotskiste et national-révolutionnaire, digne héritier de la narodnaïa volia russe (d'ailleurs, n'est-ce pas, son journal s'appelle Vouloir...)”, afin qu'il n'accepte pas de manuscrits de cet espèce de sous-Netchaïev de Steuckers, mais, de ce même brave éditeur, vingt minutes plus tard, la même personne dira à Steuckers, “c'est un doux crétin emberlificoté dans toutes les sectes ruralistes völkisch les plus biscornues”, afin qu'on ne lui confie pas de manuscrit...

Il m'apparait utile, à la demande de quelques exclus notoires et de quelques anciens cadres du GRECE, plongés dans l'amertume depuis l'échec de leur réformisme constructif à l'intérieur du mouvement où ils militaient, de brosser un tableau récapitulatif de cette succession ininterrompue d'évictions, en insistant plus particulèrement sur celle de Faye.

Vivant et travaillant très près du “centre”, même s'il ne connaissait pas les véritables commanditaires de l'entreprise, comme aucun membre ni même aucun cadre ne les connaissaient, Faye n'a pas été suffisamment attentif à la fragilité de sa propre position; il a été naïf et confiant. Il était extérieur à ce milieu, il venait du dehors. Il n'a jamais été intégré par ceux qui se prétendaient “initiés”, il a toujours été considéré comme un “citron à presser”. L'indice le plus patent de cette non-appartenance au “noyau de base” est la médiocrité des salaires que percevait Faye. Je ne comprends toujours pas comment il a eu la faiblesse de se contenter d'une telle situation. Et d'avoir commis deux erreurs:

A. Avoir été trop confiant dans son propre charisme, avoir souvent travaillé trop vite, par fulgurances, individuellement, en n'étayant pas toujours ses textes de références adéquates, pour leur donner du poids. L'idéal aurait été un Faye épaulé par une équipe qui aurait exploré pour lui l'univers des bibliothèques, lui aurait transmis des bibliographies, des résumés de livres, aurait fréquenté pour lui des colloques universitaires et politiques, etc. Faye ne s'est pas entouré de personnes capables de faire de tels travaux pour lui. A moyen terme, ce sera sa perte.

Faye n'a pas ménagé sa porte de sortie

B. Ensuite, Faye ne s'est pas doté d'un instrument personnel et autonome, par exemple un cercle ou une revue, qui lui aurait fourni une porte de sortie, pour redémarrer son action seul en réaiguillant vers lui son public, récruté dans le cadre du GRECE. Faye n'a pas organisé le réseau de ses relations, ni entretenu de rapports structurés avec les personnalités qu'il a été amené à rencontrer, lors de ses nombreux périples. Après son éviction, Faye s'est retrouvé seul, sans fichier, sans tribune, sans ressources. Sa quête intellectuelle a dû s'arrêter pour le mouvement auquel il a impulsé tant de vigueur. L'ABC du cadre enseigne qu'il faut, en toutes circonstances, ménager sa porte de sortie, retomber sur ses pattes en cas d'éviction, réamorcer la dynamique en toute autonomie, au besoin contre ses anciens partenaires.

Ces quelques réflexions sur Faye nous obligent à retracer la chronologie de son itinéraire “greciste”. Comme l'écrit Taguieff (op. cit.), cet itinéraire commence dans le cadre du Cercle Vilfredo Pareto, dominé par la personnalité d'Yvan Blot (alias Michel Norey), aujourd'hui député européen pour le compte du FN français. Faye, qui travaillait alors pour l'industrie automobile, y apprend les techniques de l'orateur, sous l'impulsion d'un ancien militant de la droite radicale française, ayant abandonné tout militantisme. Incontestablement, Faye est un bon élève. Ce que je peux constater quand je le rencontre pour la première fois à Bruxelles en 1976, dans une salle de l'Hôtel Ramada, Chaussée de Charleroi, où il prononçait un fougueux discours sur “l'Europe, colonie des Etats-Unis”. D'emblée, à la suite de Giorgio Locchi qui avait composé un numéro de Nouvelle école pour stigmatiser la main-mise américaine sur l'Europe et pour mettre en exergue les différences radicales entre le mental européen et le mental américain, Faye embraye sur cet anti-américanisme solidement étayé par le philosophe italien et rompt définitivement avec toutes les tentations “occidentalistes” de la droite française, y compris celles de certains rescapés d'Europe Action, le mouvement activiste des années 60, où bon nombre de cadres du GRECE initial avaient fait leurs premières armes.

En 1977-78, une première division frappe la ND, encore peu connue du grand public. D'une part, Yvan Blot, Jean-Yves Le Gallou, et quelques autres fondent le “Club de l'Horloge”, dont la stratégie sera d'investir les milieux politiques, professionnels (patronaux essentiellement) et les Grandes Ecoles de Paris (ENA, etc.), tandis qu'Alain de Benoist parie pour un “combat des idées”, dans la presse et les médias en général. Le Club de l'Horloge prend des options libérales ou nationales-libérales. Alain de Benoist a le mérite de rester en deçà de cette marche vers la “respectabilité”, qui annonce pourtant le retour du libéralisme dans les débats des années 80, mais il n'esquisse aucune alternative cohérente et structurée au giscardisme et aux éléments de sociale-démocratie qui compénètrent la société française, après la dispariton de De Gaulle. Faye refuse la logique libérale, au nom du discours qu'il a défendu dans les colonnes des Cahiers du Cercle Vilfredo Pareto. Il pense que ses idées étatistes, autarcistes et “régaliennes” ne peuvent pas être défendues à la tribune du Club de l'Horloge et il reste avec de Benoist au GRECE. Ses motivations sont donc purement idéologiques. Son option n'est pas dictée par des intérêts matériels ou par des opportunités professionnelles.

Philippe Marceau entre alors en scène au GRECE et le structure avec une redoutable efficacité. Grâce à son dévouement et à sa générosité, Faye trouve un encadrement solide, à sa mesure. Marceau discipline le cheval fougueux qu'est Faye, il veille à ce qu'il soit payé convenablement. Faye donnera le meilleur de lui-même entre 1978 et 1982, quand il bénéficiera de la rigueur d'organisation imposée par Philippe Marceau. En outre, le GRECE marque des points à cette époque: il fonde les éditions Copernic en 1978 (qui feront lamentablement faillite en 1981), il investit la rédaction du Figaro-Magazine de Louis Pauwels. Faye est séduit, avec beaucoup d'autres, dont moi-même. Il pense que l'avenir est dans la “métapolitique”. A ce moment-là de l'histoire du mouvement, Marceau le croit aussi.

L'aventure d' "Alternative libérale"

Fin 1981, en dépit du discours anti-américain et anti-libéral officiel, Alain de Benoist développe une “stratégie personnelle”, cherchant sans doute à prendre le Club de l'Horloge de vitesse. Ce sera l'aventure d'“Alternative libérale”, projet ambitieux d'organiser un gigantesque colloque à Paris, avec l'appui du Figaro Magazine. Ce colloque aurait dû rassembler tous les théoriciens français du libéralisme politique et économique, dont Raymond Aron, et leurs homologues et mentors américains, dont les Chicago Boys, etc. Au milieu de cet aréopage, devait s'insinuer Alain de Benoist himself. Alerté par quelques bonnes consciences journalistiques, plusieurs participants pressentis refusent de prendre la parole si le “nazi” (?) de Benoist monte à la tribune. Les frais engagés sont tels que les organisateurs et les commanditaires ne peuvent plus reculer: Alain de Benoist est évincé. Le colloque a lieu. Le Figaro-Magazine s'en fait l'écho. Mais “Alternative libérale” cesse d'exister au lendemain de la manifestation. Cette petite aventure en dit long sur la sincérité du leader de la ND: pour devenir vedette, il a été tout prêt à solder son anti-libéralisme, son anti-américanisme, à mettre au rencart son européisme ou ses positions néo-gaulliennes, sa germanophilie et son culte de la “révolution conservatrice”. Je me rappelle d'un Faye très sceptique et très dubitatif à l'époque... Il m'apparaissait désemparé, lui, l'honnête homme, qui avait toujours suivi ses idées plutôt que les opportunités politiciennes ou médiatiques... Désemparé de constater que d'autres étaient prêts à dire demain le contraire de ce qu'ils avaient toujours affirmé, pour un strapontin, une opportunité ou pour suivre une mode (parisienne).

En janvier 1982, paraît un numéro d'éléments titré “Mourir pour Gdansk?”. Alain de Benoist y refuse la logique occidentale (alors qu'il était prêt à y sacrifier un petit mois auparavant!!!), s'oppose aux maximalistes de l'OTAN qui s'inquiètent de la prise du pouvoir par Jaruselski en Pologne, détruit le mythe de l'ennemi soviétique, affirme que le système soviétique —qu'il n'avalise pas pour autant— est moins dangereux pour la culture européenne que les modes et les films américains, mène en fait une guerre préventive contre le reaganisme qui vient d'accéder à la Maison Blanche. Cet anti-occidentalisme, bien construit et courageux, provoque la colère de Raymond Bourgine, directeur de Valeurs actuelles et de Spectacle du Monde, un hebdomadaire et un mensuel dans lesquels Alain de Benoist a fait ses premières armes et dont la plupart des rubriques de Vu de droite sont issues. Alain de Benoist est chassé de la rédaction. C'est un premier gros échec du GRECE. Mais Alain de Benoist conserve sa “rubrique des idées” dans le Figaro-Magazine (qu'il perdra quelques mois plus tard).

Marceau croit en un "réseau de clubs politiques"

Philippe Marceau voit que la situation se dégrade. Bon homme d'affaires, il constate que ses investissements dans le GRECE n'ont pas porté les fruits escomptés; son effort financier a été trop important pour les maigres résultats obtenus. Il estime vraisemblablement que les échecs successifs, que le mouvement vient d'encaisser, sont de mauvais augure (faillite de Copernic, échec d'“Alternative libérale”, éviction hors des organes de presse de Bourgine, position chancelante du GRECE au Figaro-Magazine, moindre attention des médias, acharnement des adversaires, etc.). Marceau se rend compte qu'il n'a pas maîtrisé les “tares” du GRECE (“décideurs en coulisse”, mauvaise gestion des fonds, fantaisies et stratégies personnelles, incapacité de s'en tenir à une ligne précise, variations idéologiques au gré des modes, etc.). Il constate que les livres que d'aucuns lui ont promis d'écrire n'ont pas été écrits, que l'argent prévu doit servir à boucher d'autres trous, etc. Il en conclut à l'échec de la “métapolitique”. Il tente, à partir des réseaux et des fichiers du GRECE, de mettre sur pied des fora régionaux, appelés à organiser l'opposition contre Mitterrand et les socialistes qui viennent de prendre le pouvoir lors des élections de mai et de juin 1981. Pour s'opposer aux socialistes et aux soixante-huitards qui accèdent aux postes de commandement de la société française, il faut un réseau de clubs politiques. Marceau pense que c'est là l'avenir. Mais les cartes politiques qu'il joue dans les milieux des gaullistes de droite ne donnent rien. Marceau doit dissoudre les fora régionaux. Il quitte la scène. Le GRECE perd l'atout d'un redoutable organisateur et d'un mécène qui ne comptait jamais ses dons. Exit Marceau. Exit la rigueur et la discipline d'appareil. Marceau se retrouvera deux ans plus tard dans le parti de Le Pen, où sa générosité et son sens du travail peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes.

Par le départ de cet homme exceptionnel, honnête et scrupuleux, Faye est déstabilisé. Il perd toute protection et toute garantie. Il n'a pas suivi Marceau; anti-libéral, peu attiré par les milieux politiques conservateurs en marge ou à l'intérieur du RPR, Faye croit encore à la “métapolitique”. On l'embobine. On lui fait miroiter un retour à la situation de 1978: nouvelle maison d'édition, création d'un nouvel hebdomadaire, etc. Début 1983, Faye, seul avec quelques amis, anime, en l'espace de huit mois, trois brillantes journées de son CRMC (Collectif de Réflexion sur le Monde Contemporain). Mais après ces trois journées d'une exceptionnelle qualité intellectuelle, le CRMC disparaît, Faye ne parvenant pas à conserver ce cercle qui aurait pu lui donner une pleine autonomie. Entre 1982 et 1985, il participe aux “Colloques d'Athènes”, organisés par le recteur de l'Université de la capitale grecque, Jason Hadjidinas, qui décédera prématurément, après l'avoir incité à reprendre des études et à rédiger un doctorat. Il donne des cours de sociologie de la sexualité à l'Université de Besançon. En 1985, à l'Université de Mons, il prend la parole à un grand colloque euro-arabe, où il donne incontestablement le ton, séduisant par ses talents oratoires le Père Michel Lelong, représentant du Vatican lors de cette initiative, lancée par le Professeur Safar! Le lendemain de ce colloque, quelques dizaines de cadres du GRECE se réunissent pour tenter un renouveau, l'IEAL (Institut Européen des Arts et des Lettres), qui n'aura malheureusement pas d'avenir. Mais après la mort de Jason Hadjidinas, qui l'encourageait paternellement et tentait vainement de corriger ses navrantes naïvetés, Faye est de plus en plus isolé. Il ne participe plus à de grands colloques, ni en France ni ailleurs. Sous le pseudonyme de Gérald Fouchet, il rédige d'excellents articles et d'exceptionnels entretiens dans Magazine Hebdo, un news dirigé par Alain Lefèvre. Mais Magazine Hebdo, asphyxié par les publicitaires hostiles à la ND, doit cesser de paraître. Faye n'a plus d'autres revenus que son très maigre salaire de permanent du GRECE. Les années 86 et 87 sont pour lui des années d'enlisement. Une propagande perfidement orchestrée le décrit à travers toute l'Europe comme un “exalté”, un “fou” et un “drogué”. Discours que j'ai personnellement, à ma grande stupéfaction, entendu chez Armin Mohler en juillet 1984. Partout, “on” avait répandu la légende d'un Faye un peu cinglé, niais aussi, et surtout d'un esprit brouillon dont “on” devait réécrire les articles...

Les suggestions de Jean-Claude Cariou

Juste avant le colloque de Mons et la disparition du Recteur Hadjidinas, le Secrétaire Général du GRECE de l'époque, Jean-Claude Cariou, garçon d'un dévouement exceptionnel confinant à la sainteté, tente de sauver les meubles. Il sait, parce qu'il organise, depuis son bureau de Paris, le programme des conférences, colloques et autres initiatives du mouvement en province, que, sans Faye, le GRECE est condamné à l'assèchement. Mais Faye est paralysé personnellement par le salaire insignifiant qu'il perçoit comme une aumône, comme l'os qu'on jette à un chien errant, depuis le départ du généreux Marceau. Cariou suggère une rénovation du mouvement, impliquant:

a) le paiement d'un salaire décent à Faye (ce qui est refusé par les nouveaux mécènes, deux gaillards à moitié analphabètes mais d'une incommensurable prétention); cette suggestion de Cariou montre combien Faye était dépendant et “assisté” (reproche qui lui a été maintes fois adressé). Il y a là une leçon à tirer pour tous les jeunes candidats au “combat métapolitique”.

b) un remaniement général des salaires et une maîtrise des comptes par un bureau régulièrement élu;

c) une contestation définitive du “pouvoir occulte”, c'est-à-dire la transparence.

d) un rajeunissement du mouvement.

Quelques jours après avoir formulé ces propositions raisonnables, Cariou est exclu, après une mise-en-scène grotesque, où il a dû comparaître devant une espèce de tribunal rassemblé à la hâte, composé de laquais totalement analphabètes qui hurlaient des slogans appris par cœur et ignoraient bien entendu tout des subtilités du “combat métapolitique” et des idées que leur mouvement était censé défendre. C'est là que toute la dimension parodique de l'aventure parisienne de la ND est apparue au grand jour. L'idée saugrenue de composer un tribunal de cette sorte démontre que les prétentions philosophiques de cette brochette d'individus immatures n'étaient que leurres. Le témoignage écrit qu'en laisse Cariou dans une lettre est éloquant: pendant que ces Fouquier-Tinville d'opérette vociféraient et éructaient, Alain de Benoist, blême, dans un état d'hyper-nervosité pitoyable, vasouillait seul dans son bureau adjacent, en attendant la fin du vaudeville. Quand ce fut terminé, le pontife est sorti de son antre pour venir bafouiller à la victime: “ne fais pas un destroy contre moi”, répétant cette injonction trois ou quatre fois de suite, avec la trouille qui lui tordait les tripes. Mécaniquement. Pitoyablement. Avec un remord dans la voix qui ne sera que passager, comme tous ses remords. Le tort de Cariou a été de ne pas rire aux éclats devant ces guignols, de tirer sa révérence, en la ponctuant de ricanements homériques et de laisser ces misérables saltimbanques en plan, sans autre forme de procès. Histoire de leur faire entrevoir, ne fût-ce qu'un bref instant, leur finitude, leur déréliction. Et aussi de ne pas avoir conté sa mésaventure dans une brochure qu'on se serait fait un plaisir de distribuer. Cette négligence a permis aux analphabètes de contrôler le mouvement et de faire et de défaire les cadres au gré des humeurs de leurs cerveaux exigus. Triste involution.

Après Cariou, Gilbert Sincyr tentera de remettre de l'ordre dans la baraque. Mais comme Faye commençait à ruer dans les brancards et comme Alain de Benoist avait imposé la présence du néo-nazi Olivier Mathieu au Cercle “Etudes et Recherches”, seul apanage de Faye au GRECE, Gilbert Sincyr a rapidement quitté les lieux, dégoûté à son tour. L'université d'été 1986 est un fiasco, tourne à la pantalonnade sous la houlette de l'inénarrable Mathieu, l'homme d'Alain de Benoist à l'époque. Le colloque de novembre 1986 ne rassemble que peu de monde. Marco Tarchi (animateur de la ND italienne) et moi-même sommes rappelés à la rescousse pour étoffer ce colloque, où Faye prononce un discours qui révèle ses déceptions et ses rancœurs. Anecdote: un des analphabètes mobilisé quelques mois auparavant pour évincer le malheureux Cariou, qui souffrira terriblement de son éviction, fait fouiller le sac de mon épouse, la soupçonnant d'apporter une machine infernale pour faire sauter le colloque... Alain de Benoist, pourtant si soucieux de sa respectabilité, avait à cette époque l'art de se choisir de très singuliers collaborateurs. Cette anecdote trahit de manière exemplaire l'atmosphère de gaminerie para-militaire, de caporalisme et d'hystérie nazifiante qui pouvait règner dans ce milieu qui se voulait strictement intellectuel.

1987: rupture définitive

En 1987, Faye rompt définitivement tous les ponts qui l'unissait encore au GRECE. En mai de cette année-là, il rédige une proclamation (reproduite en annexe de cette édition), où il dresse sereinement le bilan de son engagement. Ce texte est empreint d'une grande sagesse, ce qui contredit tous les ragots colportés sur Faye, le décrivant comme “fou”, “alcoolique” et “drogué”. Dans le cadre de la ND, c'est à Bruxelles qu'il prononce sa dernière conférence, à la tribune du GRESPE de Rogelio Pete, en septembre 1987 dans un luxueux salon du prestigieux Hôtel Métropole. Thème: la soft-idéologie. Très calme et très méthodique, il nous a décrit les mécanismes de la “langue de coton” (Huyghe) et le totalitarisme mou que préparait ce langage édulcoré, annonciateur de notre actuelle “political correctness”. Dommage qu'il soit arrivé au Métropole flanqué du sulfureux Mathieu, qui n'a pas pu s'empêcher de parler du “soleil noir inscrit dans un cercle blanc sur fond rouge”. Type de dérapage lyrique que son chef avait dû grandement apprécier en privé avant de l'engager... Avoir invité Faye m'a valu quelques injures téléphonées par un militant inconditionnel du GRECE, réorganisé par les analphabètes qui avaient évincé Cariou... Sans doute des intimidations sur commande. Qui n'ont eu aucun effet.

En 1987, le médiéviste Pierre Vial quitte à son tour le GRECE pour devenir un cadre en vue du FN, privant les revues du mouvement métapolitique d'un souffle d'histoire, qu'elles ne récupereront plus jamais. A la suite de ce départ, la collaboration de Jean Mabire se raréfie puis disparaît définitivement, ôtant au mouvement des textes d'une rare lucidité littéraire. Mabire donnera ses chroniques et ses portraits d'écrivains à National-Hebdo, enrichissant cette feuille politique et polémique de “miniatures” littéraires, toutes de finesse et de pertinence.

Une cascade d'évictions

Voici donc la chronologie de l'éviction la plus spectaculaire dans l'histoire de la ND. Mais il y a eu d'autres départs forcés, comme celui de Giorgio Locchi, évincé en 1979, privant le mouvement d'un jugement philosophique sûr, qui lui avait donné son épine dorsale conceptuelle. Ensuite, la non-intégration d'Ange Sampieru, brillant juriste, constitutionaliste et économiste, un homme des “grandes écoles”, un “étatiste” et un critique pertinent du libéralisme. Puis le tir de barrage contre Thierry Mudry et Christiane Pigacé, empêchant l'irruption, dans le discours global de la ND, d'une histoire alternative, véritablement centrée sur le peuple et le paysannat, et d'une philosophie politique directement puisée chez Julien Freund. En 1990, nous avons assisté à l'éviction du jeune Hugues Rondeau, l'animateur de “Nouvelle Droite Jeunesse”, qui avait réclamé mon retour. Très cultivé, Rondeau venait du gaullisme, avait un goût littéraire très sûr, un sens des valeurs et de l'esthétique, qui ne dérivait pas des manies habituelles des droites parisiennes. Ensuite, vint mon tour en 1992, à la suite de mises-en-scène que je ne décrirai pas par charité. Enfin, en 1993, Guillaume d'Erebe est à son tour jeté comme un malpropre, privant le mouvement d'un philosophe et politologue très bien écolé, bon connaisseur d'Althusser, de Spinoza, des hétérodoxies en économie, de Perroux et de Carl Schmitt. Le gâchis est immense. La ND s'est étiolée. La ND n'a intégré personne. Elle se meurt très lentement d'attrition; elle ne survit que par l'éclat de son passé (1978-1982). Elle survit par l'excellence des textes des exclus, quelles que soient par ailleurs leurs différences personnelles ou leurs positions intellectuelles (Faye, Sampieru, Locchi, Vial, Mabire,...), par les résidus d'organisation (Marceau) et de gentillesse (Cariou), semés par d'authentiques militants. Ce qui nous permet de dire que la “communauté” dont s'est toujours targué le GRECE ne vit que chez les exclus. La vraie communauté ND est en dehors de la structure qui vivote, où ne vasouillent plus que ses fossoyeurs.

Un observateur impartial des mouvements politiques français me disait que la ND est typiquement parisienne, dans le sens où l'Action Française, le mouvement des surréalistes autour de Breton, les communistes français, ont vécu, eux aussi, de longues successions d'évictions. On dirait qu'il existe un modèle parisien d'“évictionnisme” pathologique que tous imitent là-bas, même inconsciemment. La ND n'échapperait donc pas à la règle.

Conclusion: ces évictions laissent beaucoup d'amertume, laissent le sentiment d'avoir été trompé, roulé dans la farine par quelques petits minables, de s'être égaré dans un mauvais vaudeville. La ND, dans ses discours anti-chrétiens, se moquait du précepte évangélique consistant à tendre la joue gauche quand on venait d'être souffleté sur la droite. N'acceptons donc pas benoîtement l'injustice, dans l'espoir d'obtenir ultérieurement le paradis, ou un “poste” dans un GRECE qui serait appelé à ressusciter. Il faut présenter la facture, celle de Faye et de Cariou surtout, celle de Marceau. Il faut désormais faire payer la note à ceux qui ont délibérément, pour des considérations d'ordre personnel ou pour des intérêts bassement matériels, brisé l'élan de la ND, brisé l'élan et les fulgurances de Faye, tué dans l'œuf l'éclosion de son habermassisme affirmateur. Il faut construire. Construire ce que Faye n'a pas eu l'occasion de construire. Rester fidèle, inébranlablement fidèle à sa mémoire, à ses idées, à son engagement de jadis. Voilà pourquoi nous sommes toujours là. Toujours dans nos bonnes œuvres. Avec, en nos têtes, l'adage de Guillaume d'Orange, dit le Taciturne: «Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer».

Robert Steuckers,

octobre 1995.

The aim of Counter-Currents Publishing and our journal North American New Right is to create an intellectual movement in North America that is analogous to the European New Right. We aspire to learn from the European New Right’s strengths and limitations and to tailor its approach to the unique situation of European people in North America. Our aim is to lay the intellectual groundwork for a white ethnostate in North America.

The aim of Counter-Currents Publishing and our journal North American New Right is to create an intellectual movement in North America that is analogous to the European New Right. We aspire to learn from the European New Right’s strengths and limitations and to tailor its approach to the unique situation of European people in North America. Our aim is to lay the intellectual groundwork for a white ethnostate in North America.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le philosophe Danilo Zolo (photo), né à Rijeka/Fiume en 1936, aujourd'hui enseignant à Florence (Firenze), membre de l'Academia Europæa, constate avec amertume que l'idéologie cosmopolite, mondialiste, prétendant généraliser un “nouvel ordre mondial”, s'est imposée avec la violence d'une idole au monde entier depuis l'effondrement de l'URSS et la Guerre du Golfe. Dans un tel contexte, les Etats-Unis dirigent une sorte de “Nouvelle Sainte Alliance”, qui n'est qu'un modèle hiérarchique rigide. Zolo oppose à cette logique de la coercition l'idée d'un “pacifisme faible”, c'est-à-dire d'un pacifisme non utopique et de basse intensité, qui ne nie pas les compétitions inéluctables entre les hommes ou les entités politiques et qui respecte les diversités culturelles qui animent la planète.

Le philosophe Danilo Zolo (photo), né à Rijeka/Fiume en 1936, aujourd'hui enseignant à Florence (Firenze), membre de l'Academia Europæa, constate avec amertume que l'idéologie cosmopolite, mondialiste, prétendant généraliser un “nouvel ordre mondial”, s'est imposée avec la violence d'une idole au monde entier depuis l'effondrement de l'URSS et la Guerre du Golfe. Dans un tel contexte, les Etats-Unis dirigent une sorte de “Nouvelle Sainte Alliance”, qui n'est qu'un modèle hiérarchique rigide. Zolo oppose à cette logique de la coercition l'idée d'un “pacifisme faible”, c'est-à-dire d'un pacifisme non utopique et de basse intensité, qui ne nie pas les compétitions inéluctables entre les hommes ou les entités politiques et qui respecte les diversités culturelles qui animent la planète.

Depuis la fin des deux guerres mondiales et leur débauche de violences, l’Europe est « entrée en dormition » (1). Les Européens ne le savent pas. Tout est fait pour leur masquer cette réalité. Pourtant cet état de « dormition » n’a pas cessé de peser. Jour après jour, se manifeste l’impuissance européenne. La démonstration en a été assénée une nouvelle fois durant la crise de la zone Euro au printemps 2010, prouvant des divergences profondes et l’incapacité d’une volonté politique unanime. La preuve de notre « dormition » est tout aussi visible en Afghanistan, dans le rôle humiliant de forces supplétives assigné aux troupes européennes à la disposition des États-Unis (OTAN).

Depuis la fin des deux guerres mondiales et leur débauche de violences, l’Europe est « entrée en dormition » (1). Les Européens ne le savent pas. Tout est fait pour leur masquer cette réalité. Pourtant cet état de « dormition » n’a pas cessé de peser. Jour après jour, se manifeste l’impuissance européenne. La démonstration en a été assénée une nouvelle fois durant la crise de la zone Euro au printemps 2010, prouvant des divergences profondes et l’incapacité d’une volonté politique unanime. La preuve de notre « dormition » est tout aussi visible en Afghanistan, dans le rôle humiliant de forces supplétives assigné aux troupes européennes à la disposition des États-Unis (OTAN).

Guillaume Faye, geboren 1949, ist als Schriftsteller und Publizist einer der bedeutendsten Theoretiker der "Neuen Rechten" in Frankreich und arbeitete bis 1987 u.a. bei den Zeitschriften "Élements" und "Nouvelle École". 1987 zog er sich von der "Neuen Rechten" zurück und arbeitete als Moderator beim Pariser Lokalradio "Skyrock", war Texteschreiber für Rockbands und Drehbuchautor. Seit Anfang der Neunziger Jahre arbeitet er bei "Synergies Européennes" sowie bei "Terre et Peuple" mit und ist zudem auch publizistisch wieder aktiv.

Guillaume Faye, geboren 1949, ist als Schriftsteller und Publizist einer der bedeutendsten Theoretiker der "Neuen Rechten" in Frankreich und arbeitete bis 1987 u.a. bei den Zeitschriften "Élements" und "Nouvelle École". 1987 zog er sich von der "Neuen Rechten" zurück und arbeitete als Moderator beim Pariser Lokalradio "Skyrock", war Texteschreiber für Rockbands und Drehbuchautor. Seit Anfang der Neunziger Jahre arbeitet er bei "Synergies Européennes" sowie bei "Terre et Peuple" mit und ist zudem auch publizistisch wieder aktiv. Natürlich, unter der Bedingung, daß das Problem der islamischen Präsenz in Europa gelöst sein wird, denn wir sind das Opfer der dritten Invasion in der Geschichte des Islam in Europa, und unter der Bedingung, daß die Europäer wieder Kinder haben werden und ihre Vitalität wiedererlangen, denn die größte Macht eines Volkes sind nicht die Atom-U-Boote, sondern seine Werte, die Zahl der Kinder und der Zusammenhalt innerhalb des Volkes, das sind die drei wichtigsten Waffen. Es sind heute die Waffen der Chinesen und der Muslime, aber es sind nicht die Waffen der westlichen Welt. Das westliche Modell ist nur scheinbar vor Kraft strotzend und die Hegemonialmacht, die Vereinigten Staaten, wird sich als Eintagsfliege entpuppen.

Natürlich, unter der Bedingung, daß das Problem der islamischen Präsenz in Europa gelöst sein wird, denn wir sind das Opfer der dritten Invasion in der Geschichte des Islam in Europa, und unter der Bedingung, daß die Europäer wieder Kinder haben werden und ihre Vitalität wiedererlangen, denn die größte Macht eines Volkes sind nicht die Atom-U-Boote, sondern seine Werte, die Zahl der Kinder und der Zusammenhalt innerhalb des Volkes, das sind die drei wichtigsten Waffen. Es sind heute die Waffen der Chinesen und der Muslime, aber es sind nicht die Waffen der westlichen Welt. Das westliche Modell ist nur scheinbar vor Kraft strotzend und die Hegemonialmacht, die Vereinigten Staaten, wird sich als Eintagsfliege entpuppen.

Aparato central de la ideología moderna del progreso y del igualitarismo individualista, y medio por el cual se instaura una policía del pensamiento así como la destrucción de los derechos de los pueblos.

Aparato central de la ideología moderna del progreso y del igualitarismo individualista, y medio por el cual se instaura una policía del pensamiento así como la destrucción de los derechos de los pueblos. Primera en aparecer, en 1776, bajo la forma de la Declaración de Independencia, la versión americana de la ideología de los derechos humanos hace más hincapié en la busqueda por el hombre de la felicidad, en el derecho del individuo a resistir a toda soberanía que obstaculizaría su "libre árbitro" y su placer, que en los derechos políticos del ciudadano. La Constitución americana refleja esta concepción del Estado de Derecho: los gobernantes tienen por principal objetivo la garantía de los derechos humanos. La finalidad asignada a la política es permitir que los hombres gocen, en seguridad, de sus bienes. Tal filosofía, que se inspira directamente en los hédonistas anglosajones y en los topicos del Segundo Tratado de Locke, presenta ya los fundamentos doctrinales del Estado benefactor occidental moderno, para el cual la gestión de la "felicidad pública" (common good) prevalece sobre la dirección política del destino de la nación. En este sentido, si la Revolución francesa fue fundadora de una "nación", la Revolución americana lo fue de una "sociedad", instancia despolitizada, dónde lo cotidiano y no la historia pasa a ser, como dice Baudrillard, el "destino social".

Primera en aparecer, en 1776, bajo la forma de la Declaración de Independencia, la versión americana de la ideología de los derechos humanos hace más hincapié en la busqueda por el hombre de la felicidad, en el derecho del individuo a resistir a toda soberanía que obstaculizaría su "libre árbitro" y su placer, que en los derechos políticos del ciudadano. La Constitución americana refleja esta concepción del Estado de Derecho: los gobernantes tienen por principal objetivo la garantía de los derechos humanos. La finalidad asignada a la política es permitir que los hombres gocen, en seguridad, de sus bienes. Tal filosofía, que se inspira directamente en los hédonistas anglosajones y en los topicos del Segundo Tratado de Locke, presenta ya los fundamentos doctrinales del Estado benefactor occidental moderno, para el cual la gestión de la "felicidad pública" (common good) prevalece sobre la dirección política del destino de la nación. En este sentido, si la Revolución francesa fue fundadora de una "nación", la Revolución americana lo fue de una "sociedad", instancia despolitizada, dónde lo cotidiano y no la historia pasa a ser, como dice Baudrillard, el "destino social".