Les cinq guerres d'Ernst Jünger

Jean-Jacques LANGENDORF

“Qui de plus beau, et de plus nécessaire, qu'une armée qui avance?”

En évoquant un fait essentiel de la première guerre mondiale, une page de Feuer und Blut (publié en 1925) d'Ernst Jünger semble sceller, on serait tenter de dire d'une manière accablante, un vieux débat d'idées militaire: «Je me souviens encore très bien du visage subitement émacié et pâli du Lieutenant Vogel, lorsqu'en septembre 1916, près de la Ferme du Gouvernement, nous sommes descendus des camions automobiles et que nous avons vu la rouge incandescence, pareille à un océan qui serait en flammes, et dont la lueur montait dans le ciel nocturne, jusqu'aux étoiles. Le fracas, que nous avions perçu depuis longtemps, très loin derrière les lignes, comme s'il s'agissait du fonctionnement d'une immense machine, croissait démesurément, devenait semblable au hurlement d'un fauve carnassier et qui était prêt, en apparence, à dévorer l'espace d'une province tout entière. C'est comme si l'haleine brûlante de la mort mécanique passait au-dessus de nous et Vogel me hurla, en bégayant, dans l'oreille, sa voix résonnait comme celle d'un enfant désorienté: “Devons aller là-dedans? Nous n'en reviendrons jamais!”» (I, 463-464).

La toute-puissance du feu

Ces lignes, qui décrivent la toute-puissance du feu, son triomphe absolu, son apothéose d'acier, mettent fin en apparence à une vieille querelle qui s'ouvre dès le premier tiers du XVIIIième siècle et qui oppose les contempteurs et les adorateurs du feu. Les premiers, de Folard à Mesnil-Durand, s'en vont répétant que le feu ne tue pas et que le fusil et le canon, celui-là surtout, sont armes anodines. Par conséquent, une armée qui parviendrait à accroître sa rapidité en adoptant un ordre convenable —en l'occurence la colonne— devrait aisément se soustraire aux effets du feu. Pour les seconds —Guibert, Mauvillon, un peu plus tard Berenhorst— le feu, mais à leurs yeux essentiellement le feu de l'infanterie, est bel et bien mortel. Il faudra un Duteil pour lui adjoindre le feu de l'artillerie.

L'histoire militaire atteste de l'efficacité toujours croissante du feu, obtenue par des moyens techniques de plus en plus perfectionnés. Mais, curieusement, alors que sa réalité dévastatrice dicte sa loi sur le terrain, les tacticiens, dès que les hostilités cessent, ont tendance à en minimiser systématiquement les effets. Cette amnésie partielle s'explique facilement: dans la mesure où l'on postule la manœuvre classique, c'est-à-dire rapide et décisive, on est bien obligé de gommer par l'imagination la portée de ce feu, qui est le facteur essentiel du ralentissement, voire de l'enlissement de cette manœuvre. A Wagram, en 1809, le feu est jugé presque intolérable, et carrément insupportable à Borodino en 1812. Mais, la paix revenue, on recommence à le sous-estimer et à chaque fois, à chaque nouvelle guerre, il réapparaît avec une force nouvelle, à Sébastopol, à Solférino, à Sadowa où le Général prussien von Fransecky, qui défend la lisière de la forêt de Benateke, relève qui se trouve “dans un enfer”. Le commentateur semi-officiel français de la guerre de 1870/71 décrit, à propos de la bataille de Saint-Privat et de l'attaque du village de Roncourt, le feu de l'artillerie comme “véritablement infernal”. Au matin du 18 août, le Général von Alvensleben, qui commande le 3ième Corps d'Armée, explique au Général von Pape, qui commande la 1ière Division de la Garde à Pied, que les Prussiens, qui ont sous-estimé le feu du Chassepot et des mitrailleuses (une nouvelle et redoutable source de feu), vont être dorénavant contraints de se couvrir en utilisant les ressources du terrain et de l'artillerie systématiquement. A Plewna, au Transvaal, en Mandchourie, dans les Balkans et même en Tripolitaine, on s'enterre de plus en plus. En même temps, un élément nouveau, grand paralysateur de mouvement, fait son apparition, le fil de fer barbelé. «Devant la tranchée, s'étend, sur la longueur, souvent en plusieurs lignes, la barrière de barbelés, un tissu dense et sinueux de fils de fer à picots, qui doit arrêter l'attaquant, de façon à ce qu'il puisse tranquillement être pris sous le feu depuis les postes de tir» (Orages d'acier, I, 48).

Théories sur le feu en 1914

A la veille de 1914, tous les éléments matériels permettant d'assumer la suprématie du feu —fusils à tir relativement rapide, mitrailleuses, artillerie à longue portée utilisant des poudres sans fumée— et bloquer le mouvement offensif, sont à la disposition du commandement. Mais en dépit de cet arsenal —et des exemples historiques récents que l'on s'obstine toutefois à considérer comme marginaux ou exotiques— les deux grands belligérants potentiels demeurent fidèles à l'idéal de manœuvre rapide et décisive. En Allemagne, le Général von Bernhardi met au compte de l'incapacité des Boers et des Japonais l'utilisation de la tranchée et souligne que dans la guerre européenne de l'avenir, le mouvement l'emportera sur la pelle, la fortification de campagne n'étant utilisée qu'exceptionnellement. En France, on ne pense pas autrement. Ceux qui pressentent les effets dévastateurs du feu, et qui souvent sont ceux qui n'ont pas oublié les leçons de 1870/71, se comptent sur les doigts des deux mains, et souvent c'est chez les neutres qu'il faut aller les chercher. Dès 1902, le Colonel suisse Feyler donne une description véritablement prophétique de ce que sera la bataille défensive de l'avenir et de la guerre dans laquelle elle s'inscrira; il est rejoint dans ses conclusions par un Belge, le Général-Baron de Heusch. Au niveau stratégique, un militaire français démissionnaire, Emile Meyer, et un chevalier d'industrie russe, Jean de Bloch, annoncent un conflit de type nouveau, dans lequel le feu et la durée, et sur ce dernier point un Kitchener a également développé une pensée particulièrement précise, occuperont une place centrale. Mais parfois même ceux qui croient avec le plus de conviction aux possibilités de la manœuvre napoléonienne sont, à l'instar des Maud'huy ou Lanzerac, saisis par le doute. En tout état de cause, depuis l'expérience mandchoue, le choc ne leur apparaît plus comme la panacée universelle. Même un Colonel de Grandmaison, le théoricien de l'«élan vital», appliqué à l'offensive à outrance, l'adepte du “bergsonisme en acte”, parvient, lorsqu'il émerge de son rêve, à postuler, pour couvrir l'avance de l'infanterie en terrain découvert, un feu intense d'artillerie, “ce bouclier de l'infanterie” (comme il dit) qui lui fraye le chemin. Ce ne sont toutefois que des exceptions et même en Allemagne, où la doctrine d'engagement est infiniment plus positive et dégagée de trop criants errements, on continue à se bercer d'illusions en ce qui concerne la manœuvre et la neutralisation du feu adverse. Pour s'en convaincre, il suffit de consulter par exemple les croquis des pages 194 à 196 de la seconde édition de Der Infanterie-Leutnant im Felde (Berlin, 1912) de Nicolai et Hein pour voir quels moyens de protection, jugés alors totalement idoines, allaient, deux ans plus tard, apparaître comme parfaitement dérisoires. «Le capital d'expériences de guerre que l'Allemagne avait à sa disposition avant la guerre mondiale, lui venait essentiellement de la guerre franco-allemande. L'esprit de cette tradition victorieuse conduisait à une grande confiance, du reste justifiée, en la force de frappe, qui s'exprimait dans diverses conceptions telles le combat ouverte entre tirailleurs, la mobilité de l'artillerie, la puissance de la cavalerie et dans l'idéal stratégique d'une bataille globale d'anéantissement» (Feuer und Bewegung, V, 112-113).

Paroxysme de l’artillerie

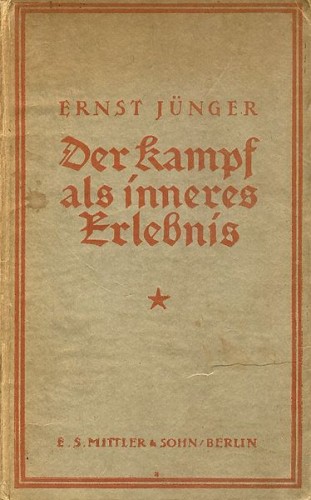

La réalité du feu atteindra, en 1914-1918, un paroxysme que nulle hypothèse d'école, même dans ses moments les plus délirants, n'avait pu prévoir. Un seul chiffre pour matérialiser la chose: l'offensive française sur l'Aisne est déclenchée le 16 avril 1917 après une préparation d'artillerie de neuf jours effectuée par 4000 pièces de calibres divers pour un front de 40 km, suscitant un formidable orage d'acier qui s'abat sur les lignes allemandes, avec un effet analogue à celui que nous décrit Jünger: «Maintenant, l'artillerie française s'éveille à son tour; d'abord, un groupe de batteries légères qui martèlent nos tranchées de slaves rapides pareilles à des coups de poing d'acier, composés de petits obus de shrapnells foudroyants qui s'abattent sur nos têtes comme si on nous vidait le contenu d'un broc. Ensuite suivent les calibres lourds qui nous tombent dessus de très haut en feulant atrocement, à la manière d'un fauve monstrueux, et qui plongent de longues portions de nos tranchées dans le feu et une fumée noire. Une grêle incessante de mottes de terres, de débris de bois et de roches fragmentées s'abat sur nos casques, qui, lorsqu'ils sont les uns à côté des autres, reflètent la danse sans repos des éclairs. Des mines lourdes détruisent tout, fracassent et écrasent nos positions d'autant de coups de mortier; des mines-bouteilles qui traversent la fumée et la pénombre comme des saucisses tournoyantes plongent en rangs serrés dans le feu provoqués par les précédentes. Des tirs d'obus éclairants foncent sur nous, en chaîne d'étincelles brûlantes, s'éparpillent en mille miettes dans les airs pour intimider un pilote matinal qui voulait reconnaître les positions du barrage d'artillerie» (Der Kampf als inneres Erlebnis, V, 78-79).

Voilà pour la réalité vécue directement, du feu subi, à laquelle vient s'ajouter celle du feu infligé. «Enfin, l'aiguille de l'horloge est sur 5.05 h. L'ouragan se déchaîne. Un rideau de flammes monte haut dans le ciel, suivi d'un hurlement sourd, inouï. Un tonnerre ininterropmpu, englobant dans son grondement le tir de nos plus gros obus, fait trembler la terre. Le hurlement gigantesque des innombrables batteries placées sur nos arrières était si terrifiant que les pires batailles auxquelles nous avions survécu nous paraissaient des jeux d'enfants. Ce que nous n'avions pas oser espérer, se produisait sous nos yeux: l'artillerie ennemie restait muette; d'un seul coup de géant, elle avait été envoyée au tapis» (Stahlgewitter, I, 246-247).

C'est dire que c'est le feu qui constitue l'élément central de l'œuvre militaire de Jünger (dans la mesure où elle se rapporte à la première guerre mondiale), que c'est lui qui la modèle, qui lui confère sa dynamique et son caractère propre, et que c'est sa nature quasi absolue et négative qui finira par engendrer la problématique de son dépassement. C'est le feu d'abord qui, en imposant sa loi au combattant, détermine ses comportements, provoquant la peur, l'effroi, l'exaltation ou le courage, toute cette alchimie psychologique que nous trouvons analysée dans Der Kampf als inneres Erlebnis, publié en 1922.

Mais en même temps, créateur d'une physionomie inédite de la bataille, avec ses nouvelles implications techniques, il façonne un nouveau type de combattant, le “poilu” des Français, le Frontkämpfer des Allemands. Dans l'absolu, le problème premier est d'échapper à ce feu protéiforme et omniprésent qui provient de l'horizon (artillerie, infanterie), du ciel (aviation) et même des profondeurs du sol: le 7 juin 1917, 500.000 kg d'explosifs placés par des mineurs anglais détonnent sous les tranchées allemandes. Dans cet environnement assassin, le soldat n'est plus qu'un matériau «comme par exemple le charbon, que l'on fourre sous le chaudron incandescent de la guerre, de façon à faire durer le travail. “La troupe est brûlée, transformée en escarbilles sous le feu”, comme le formule, avec une certaine élégance, les manuels d'art militaire» (Kampf als inneres Erlebnis, V, 81). On va toutefois chercher à faire perdurer ce matériau humain, car sa disparition immédiate créerait un vide dans le dispositif défensif dont l'adversaire profiterait aussitôt, une position n'ayant de valeur qu'occupée. Les atomes militaires vont donc chercher à se couvrir, à se protéger, en remuant toujours plus de terre, et toujours plus profondément, en utilisant le bois, le béton, l'acier pour tenter d'atténuer les effets du feu, en perfectionnant sans cesse le dispositif qui doit remplir une double fonction: permettre le combat et assurer un abri. Chez Jünger, la description minutieuse des tranchées et des abris acquière la valeur d'une “paléo-histoire de l'anti-feu”. Ce système de protection est le premier et le plus relatif dont dispose le combattant. Mais il demeure fondamentalement défectueux puisqu'il interdit le mouvement et condamne à la passivité. Or dans un nouveau stade de la guerre —grosso modo à partir du milieu de 1915— les esprits censés de tous les camps, des officiers d'état-major au Lieutenant Jünger, ou Durand, ou Lewis, se demanderont comment “sortir de là” et comment rétablir le primat du mouvement en dépit du feu. Cette réflexion acquerra d'autant plus d'intensité qu'un produit nouveau, qui ne peut plus être classé dans la rubrique “feu”, commence à être utilisé afin de remplacer les obus là où ils s'avèrent impuissants. «Par l'utilisation des gaz, l'épaisseur du feu est encore accrue, car le gaz pénètre même dans les angles morts et dans les abris souterrains, inaccessibles aux tirs d'obus métalliques» (Feuer und Bewegung, V, 116).

Démesure des machines, des mécanisations

L'existence du feu dans sa dimension démesurée implique un système de production du feu, une “fabrique à feu”, aux dimensions également démesurées. C'est ce que Jünger nomme “un combat de machines”. A une extrémité de la chaîne, il y a la machine productrice de feu, aux formes diverses, qui travaille jour et nuit: revolver, grenade, fusil, mitrailleuse, lance-flammes, mortier, obusier, lance-mines, avions-bombardiers, etc. A l'autre, on découvre l'usine avec ses ingénieurs, ses fondeurs, ses tourneurs, ses ajusteurs, ses mécaniciens, ses pyrotechniciens, puis tous les échelons intermédiaires, dont chacun d'entre eux a pour mission de “nourir” la tranchée, d'une manière ou d'une autre. «Nos excursions fréquentes et nos visites dans les installations sorties de terre dans les arrières, nous ont donné, à nous qui avions l'habitude de regarder cela distrairement par-dessus notre épaule, une vision du travail démesuré que était effectué à l'arrière des troupes combattantes. C'est ainsi que nous avons eu l'occasion de visiter les abattoirs, les dépôts de vivres et les postes de réparations des canons et obusiers à Boyelles, la scierie et le parc du génie dans la Forêt de Bourlon, la laiterie, les élevages de porcs et le poste de traitement des cadavres à Inchy, le parc volant et la boulangerie à Quéant» (Stahlgewitter, I, 76).

Nous nous trouvons maintenant au cœur du problème. Etant donné que chacun des deux camps s'avère capable de lancer sur le marché le même produit fini, on en arrive à ce qu'un Feyler ou un Meyer avaient entrevenu, non sans effroi, avant la guerre: le figement d'un certain nombre de lignes parallèles n'offrant aucune possibilité d'enveloppement, car appuyées d'un côté à la Mer du Nord, de l'autre au Jura suisse. Dans un premier temps on s'efforcera donc, pour sortir de cette situation bloquée, d'obtenir, momentanément, la supériorité du feu sur un point donné, en l'alliant à un effet de surprise. Mais ce sont là des exigences quasiment contradictoires. L'acquisition de la supériorité momentanée du feu exige, en effet, une concentration formidable de moyens, qui ne peut échapper à l'observation de l'adversaire et lui laisse en général le temps de prendre toute une série de contre-mesures. Mais même en admettant que cette mise en place ait échappé à la vigilance ennemie (ce fut parfois le cas), un nouveau problème se pose, celui de la durée du feu destiné à préparer l'offensive. Durant toute la guerre, deux écoles de pensée s'affronteront à ce propos. La première est partisane d'une préparation brève et massive de quelques heures; la seconde défend la préparation longue, pouvant atteindre une dizaine de jours. La première présente l'avantage de ne pas laisser le temps à l'adversaire de se ressaisir; son désavantage réside toutefois dans sa brièveté même qui ne suffit pas pour détruire totalement les objectifs visés et de neutraliser les sources de feu. Lors de l'offensive française en Artois (9 mai-18 juin 1915), la préparation brève permet de réaliser la surprise. Par contre, l'infanterie se heurte à une première ligne insuffisamment “labourée” par le feu, qui offre encore de trop nombreux points de résistance. Lors de l'offensive alliée d'avril 1917 sur l'Aisne, c'est l'inverse qui se produit, mais qui, en définitive, entraîne les mêmes résultats. Le terrain, transformé en véritable paysage lunaire, ralentit tellement la progression de l'infanterie que les Allemands ont le temps de se ressaisir et d'utiliser des positions échelonnées en profondeur. D'ailleurs à chacune de ces offensives on s'aperçoit que le feu profite plus aux défenseurs qu'à l'attaquant. «Ainsi, un petit nombre de mitrailleuses, dans un zone pratiquement vidée de sa défense, peut briser les attaques qui ont été préparées par des milliers de canons» (Feuer und Bewegung, V, 117).

Fin des valeurs

Aussi longtemps que le feu, même s'il provient d'armes légères, n'est pas largement neutralisé, l'offensive est condamnée à l'échec, quels que soient le courage et la volonté de l'attaquant. Dans Der Arbeiter (1932), qui traite la question dans une perspective symbolique, Jünger voit dans cet échec des forces morales face à la puissance du feu, le triomphe de la matière sur les “porteurs de l'idée”. «Qu'on me permette, ici, de me souvenir du célèbre assaut lancé par les régiments de volontaires de guerre près de Langemarck. Cet événement, qui recèle une importance moins militaire que idéelle, est très significative quant à savoir quelle est l'attitude encore possible à notre époque et dans notre espace. Nous voyons ici un assaut classique qui se brise, sans tenir le moindre compte ni de la force de la volonté de puissance qui anime les individus, ni des valeurs morales et spirituelles qui les distinguent. La libre volonté, la culture, l'enthousiasme, l'ivresse que procure le mépris de la mort ne suffisent plus à vaincre la pesanteur des quelques centaines de mètres sur lesquelles règne la magie de la mort mécanique» (VI, 116).

Pour parvenir à la percée —qui devient l'idée obsessionnelle de tous les états-majors et qui, réalisée, devrait permettre de rétablir les prérogatives du mouvement et de la manœuvre— il faudra mettre en œuvre de nouveaux procédés, dont la subtilité et la sophistication leur permettra d'échapper au feu massif et brutal. «Trois grands chapitres [dans l'histoire de la guerre mondiale] se placent en exergue. Dans le premier, on cherche en vain à emporter la décision en tablant sur le mouvement d'ancien style. Le deuxième se caractérise par la domination absolue du feu. Dans le troisième, on voit poindre des efforts de remettre le mouvement en selle par de nouvelles méthodes» (Feuer und Bewegung, V, 113-114).

Il aura toutefois fallu beaucoup de temps, de tâtonnements —et de sang— pour forger ces méthodes nouvelles. L'imagination a travaillé en hésitant, courbée sur des modèles acquis, peinant sur ce problème, à la vérité d'une difficulté accablante, que Jünger résume ainsi: comment s'y prendre pour que l'infanterie ne soit plus “un organe exécutif de l'artillerie?”. On saurait mieux dire! Orages d'acier nous expose à satiété les difficultés rencontrées par le fantassin dans sa progression sous les feux de l'artillerie et de l'infanterie. Au modeste niveau tactique, qui est celui de son horizon de “travail” quotidien, Jünger propose des solutions: «Le soir suivant, je reçus l'ordre de réoccuper les postes de garde. Comme l'ennemi aurait pu s'y être niché et incrusté, j'ai fait encercler, par deux détachements, en exécutant une manœuvre en tenaille, le boqueteau; Kius commandait le premier de ces détachements, et moi, l'autre. J'ai appliqué pour la première fois une façon particulière d'approcher l'ennemi en un point dangereux; elle consistait à le contourner en faisant avancer les hommes l'un derrière l'autre en formant un vaste arce de cercle. Si la position s'avérait occupée, il suffisait d'opérer un retournement à droite ou à gauche pour obtenir un front de feu sur les flancs. Cet ordre, je l'ai appelé, après la guerre, “Schützenreihe”, “tirailleurs en rang”» (Stahlgewitter, I, 67).

Sturm- und Stosstruppen

A un niveau tactique supérieur, c'est une double idée qui finira de s'imposer. Dès le milieu de 1915, les Allemands mettront sur pied des Sturmtruppen, dont la mission est décrite de la manière suivante dans l'ouvrage classique du Général Balck: «Nous avons approfondi l'idée suivante: à la place de lignes fixes de fusiliers, qui demeuraient trop facilement clouées dans leurs positions fortifiées, il fallait utiliser des rangées de fusiliers constitués en détachements d'assaut de petites dimensions, où la personnalité du chef, dont tout dépendait, pouvait être exploitée. Après la sortie hors de nos positions, ces détachements pénétraient profondément à l'intérieur du dispositif ennemi, tandis que d'autres détachements, spécialement désignés, submergeaient les positions ennemies en empruntant des chemins préscrits d'avance» (Entwicklung der Taktik im Weltkrieg, Berlin, 1922, p. 99).

La seconde idée sera de transformer cette “force pénétrante”, qui a retrouvé une certaine mobilité, en “force foudroyante”, capable de porter la dévastation au cœur du dispositif ennemi. «[Cette force], elle aussi, peut déployer des effets d'artillerie en quantité croissante; les grenades à main, les obusiers d'infanterie, les lance-mines, les lance-grandes, les mortiers de tranchée font leur apparition. L'effet de feu, propre à l'infanterie, et rien qu'à elle, se voit renforcer, non seulement par l'augmentation en nombre des compagnies de mitrailleurs, mais aussi par l'armement même des groupes de fantassins, qui reçurent dorénavant des fusils-mitrailleurs et, plus tard, des pistolets-mitrailleurs» (Feuer und Bewegung, V, 116).

La physionomie du combat va être bien entendu profondément modifiée par cette transformation. «Dès maintenant la composition des régiments d'infanterie n'est plus la même qu'auparavant: les lignes d'unités placées les unes derrière les autres sont désormais interrompues par des compagnies de mitrailleuses et de lance-mines, et, au milieu du front, on voit apparaître des groupes très particuliers, qui sont armés de pistolets-mitrailleurs ou de fusils-mitrailleurs légers. A petite échelle, il me paraît intéressant d'observer, ici, comment un esprit ancien lutte contre une évolution des formes qui passe littéralement au-dessus de lui (...)» (Das Wäldchen 125, Berlin, 1925, p. 149). Et à nouveau combat, nouveau combattant. Le guerrier-technicien de 1918 n'a plus rien de commun avec le soldat de 1914. «Au début de la guerre, à l'époque des grands mouvements, du gaspillage extérieur et intérieur, on ne percevait pas encore entièrement la différence avec le passé; cette perception n'a eu lieu que lorsque l'esprit de la machine s'est également emparé des champs de bataille d'Europe centrale, et que sont apparus les grands pilotes, les tankistes et le chef des Stoßtruppen ayant reçu une formation de technicien. Là, on est entré dans un temps nouveau, un nouveau type d'homme est apparu en nous saluant d'un hurlement; le sang a coulé à grands flots et cent villes se sont englouties dans la fumée» (Ibid., 3).

La physionomie d’un “homme nouveau”

Dans des pages remarquables, Jünger esquisse la physionomie de cet homme nouveau, qui constitue l'ossature du Stoßtrupp et le sel de l'armée, et dont le jeune visage, à l'ombre du casque d'acier, exprime intelligence et hardiesse. Avec ses grenades, son revolver, sa lampe de poche, son masque à gaz, son porte-cartes et ses jumelles, entouré de ses “fidèles”, qui détiennent entre leurs mains une extraordinaire puissance de feu, ce lieutenant-là, admirablement adapté à sa mission, est devenu un homme dangereux pour l'adversaire, ne serait-ce que parce qu'il est capable d'entrer à nouveau physiquement en contact avec lui. Le cercle vicieux est brisé. Plus personne n'aurait l'idée d'appliquer à ces soldats l'épithète de “chair à canon”. «Lorsque j'observe comment ils parviennent, sans bruit, à se frayer des trouées dans les barbelés, à creuser des paliers d'assaut, à comparer la luminosité des différentes heures de la journée, à trouver le nord en observant les étoiles, alors j'acquiert une connaissance nouvelle: voilà l'homme nouveau, l'homme du génie d'assaut, la meilleure sélection d'hommes d'Europe centrale. C'est une toute nouvelle race, intelligente, forte et animé d'une terrible volonté» (Kampf als inneres Erlebnis, V, 76).

Cependant Jünger ne peut se défendre du sentiment que ce magnifique soldat ne fait pas la guerre qui devrait être la sienne et que les formes surannées qui oblitèrent encore ce conflit l'empêchent de donner sa pleine mesure. «Il nous semble absurde aujourd'hui que la volonté guerrière utilise presque exclusivement le gigantesque appareil technique dont elle dispose pour accroître le feu, tandis que le mouvement dans le combat est dû essentiellement à l'énergie primitive, à la force musculaire de l'homme et du cheval» (Feuer und Bewegung, V, 118). Le moteur doit partir à la conquête de l'avant, il doit préparer, accompagner, soutenir l'effort du Stoßtrupp. «Voilà pourquoi le moment où les premières voitures blindées mues par moteur ont fait leur apparition devant les positions allemandes sur le front de la Somme, est un moment très important dans l'histoire des techniques de guerre» (Ibid., 119).

Aux yeux de Jünger, les dernières années de la première guerre mondiale ne représentent toutefois qu'un stade hybride et intermédiaire de l'évolution qui doit conduire aux nouvelles formes tactiques d'une guerre régénérée. «Vu sous cet angle, la guerre mondiale apparaît comme un gigantesque fragment, auquel chacun des nouveaux Etats industrialisés a apporté sa contribution. Son caractère fragmentaire réside en ceci, que la technique pouvait bel et bien détruire les formes traditionnelles de la guerre, mais qu'elle ne pouvait par elle-même que susciter une nouvelle vision de la guerre, sans pour autant pouvoir la concrétiser» (Ibid., 120-121).

Lors de leur offensive de Picardie, qui débute le 21 mars 1918 et à laquelle Jünger prend part, les Allemands mettent en œuvre des moyens formidables, tant en artillerie qu'en hommes, et parviennent à percer sur le front anglais. Mais les stratèges n'ont pas prévu que l'avance initiale pourrait être, dans certains secteurs, aussi rapide, entraînant une conséquence fatale. «Peu avant la lisière du village, notre propre artillerie nous a canardés, car, têtue et figée, elle continuait à pilonner le même point. Un gros obus tomba au beau milieu du chemin et déchiqueta quatre des nôtres. Les autres s'enfuirent. Comme je l'ai entendu plus tard, l'artillerie avait reçu l'ordre de continuer à tirer en règlant la hausse au maximum. Cet ordre incompréhensible nous a privé des fruits de la victoire. En serrant les dents, nous avons dû nous arrêter devant le mur de feu» (Stahlgewitter, I, 261).

Si les Allemands avaient pu continuer sur la même lancée, et amener rapidement suffisamment de renforts, ils auraient alors pu exploiter leur percée. «Si, à ce moment, une masse de cavalerie avait été lancée en terrain libre, il est probable que la bataille aurait pris une toute autre tournure», écrit le Colonel Lucas dans son Evolution des idées tactiques en France et en Allemagne pendant la guerre de 1914-1918 (Paris, 1932, p. 236).

Bien entendu, raisonner encore en termes de cavalerie dans ce stade ultime de la guerre peut paraître anachronique, alors que le tank existe déjà et est techniquement capable de remplacer, potentiellement, le cheval. Mais entre la possession d'un moyen technique, d'ailleurs encore dans les limbes chez les Allemands, et son utilisation rationnelle sur le terrain, il existe un véritable fossé. Si la nouvelle image de la guerre se superpose parfois à l'ancienne, elle est loin toutefois de l'avoir effacée. Dans ce stade intermédiaire, la guerre a pris une accélération qui lui est propre et trop souvent les états-majors, au lieu de modeler l'événement, doivent se contenter de l'avaliser, les “instructions” qu'ils publient (cela est particulièrement frappant du côté français) étant souvent dépassées lorsqu'elles parviennent aux échelons d'exécution. Les esprits ont mis des années pour esquisser une solution technique originale qui permette le rétablissement du mouvement et la possibilité d'échapper au feu.

Le “tank”: mobilité, protection, feu

Dans un livre brillant, qui pourrait bien avoir exercé une certaine influence sur Jünger, Kritik des Weltkrieges. Das Erbe Moltkes und Schlieffens im großen Kriege (Leipzig, 1920), H. Ritter écrit, p. 64: «Par ailleurs, la construction de ce moyen de combat moderne et technique qu'est le tank ou voiture blindée, constitue un point sombre dans la question des armements de l'armée allemande de terre. Ce n'est pas l'industrie allemande qui en est responsable, je préfère le dire tout de suite. D'abord, le tank a été trop longtemps considéré par l'OHL comme une sorte de jouet technique, comme un instrument destiné à n'effrayer que les benets, qui, une fois dépouillé des effets moraux qu'il provoque, n'est plus qu'un monstre inoffensif, que le soldat allemand, aux nerfs solides, mate comme ses ancêtres les Germains avaient maté les lions que les Romains lachaient sur eux en les tuant à coups de gourdin. Tout les succès remporté par cette arme (...) ont été minimisés par une explication stéréotypée: “Frayeur provoquée par les blindés”. Même encore pendant l'été 1918. Ce n'était ni plus ni moins qu'une calamiteuse rechute dans le rejet de la technique, typique de l'avant-guerre».

Formé sur le terrain et par le feu, à la dure école du feu, Jünger n'a que faire d'une tradition d'école. Résolument moderne, il a compris que le combattant livré à la technique, plus exactement au feu engendré par la technique, n'échapperait à ce dernier également que par la technique. Il imagine alors quel emploi on pourrait faire de la machine polyvalente capable de s'imposer sur le terrain, et dont l'appui permettra à l'infanterie de retrouver sa liberté de manœuvre. «Malgré tout, l'idée du tank est l'idée la plus importance qui ait germé au cours de cette guerre pourtant si riche en inventions, même si cette arme n'a pas été pleinement exploitée au cours de ce conflit-là. Avec lui, c'est une grande question qui a préoccupé tous les peuples belligérants depuis la plus haute antiquité qui trouve sa solution, d'une manière simple et moderne. Le mouvement, l'efficacité et la couverture sont unis en lui (...), voilà pourquoi il, ou plutôt une meilleure concrétisation du concept qu'il représente, doit devenir l'instrument décisif de la bataille de demain, dont toutes les autres armes ne seront plus que les accompagnatrices (...). C'est pourquoi on peut admettre avec certitude que la prochaine guerre déjà se déroulera dans une forme abrégée et furieuse, correspondant au rythme de la machine. Il ne nous restera même plus assez de temps pour nous barricader à long terme et pour amasser de grandes quantités de matériels, ce qui sera un bien pour les deux parties» (Wäldchen 125, op. cit., 119).

Au “char rampant” viendra s'ajouter le “char volant” —le chasseur-bombardier qui interviendra directement dans la bataille comme soutien de l'infanterie et des chars. Alors seulement, avec la restauration du mouvement introduite grâce à ces moyens mécaniques, on éliminera “la surestimation maladive de l'artillerie” et la guerre retrouvera sa respiration. A grands traits, clairs et précis, dans une perspective exacte, Jünger esquisse les formes d'une guerre nouvelle qui ne va pas tarder à éclater. Il a su en discerner les éléments constitutifs: le char, l'avion, une nouvelle attribution au rôle de l'infanterie et de l'artillerie, l'importance des transmissions, le poids de la bataille décisive. ce qui frappe dans cette vision de 1918 (mais certainement corrigée et amplifiée après la guerre), livrée dans Wäldchen 125, c'est qu'elle se détache nettement, ne serait-ce que par la clarté du dessin, de la plupart des travaux (si l'on excepte ceux de Guderian), publiés alors en Allemagne. Par son propos, Jünger se rapproche de ses anciens adversaires britanniques, ceux-là même pour lesquels il avait, durant toute la guerre, nourri la plus haute estime et qui devaient, dans la sphère de la pensée militaire, produire des Swinton, Martel, Fuller et Lidell Hart.

1940: “Jardins et routes”

Paradoxalement, il ne sera pas donné à Jünger d'assister directement, lors de la campagne de France de 1940, à la mise en application du binôme char-avion et à vérifier, en première ligne, les effets de leur intervention. C'est dire qu'une lecture tactique de Routes et jardins, comme on a pu la faire pour Orages d'acier, Le Boqueteau 125 et, bien entendu, Feu et mouvement, n'est pas possible. Car la guerre que livre désormais Jünger est une autre guerre, assez loin du feu, celle de l'«infanterie en marche» dont seuls les éléments avancés sont en contact avec l'ennemi. Par une ironie du sort, le partisan inconditionnel du moteur, cheminera sur les routes de France, à chevel ou à pied et il ne percevra de la bataille que ce qu'elle rejette: blessés, réfugiés, prisonniers, barricades détruites, chars calcinés à l'odeur de cadavre. Rien peut-être n'évoque mieux la différence de la situation vécue par Jünger entre la première guerre mondiale et ce début de la seconde que cette notation évoquant la décoration qui lui a été décernée pour avoir sauvé un soldat: «A l'époque, on m'octroyait les plus hautes décorations pour avoir tué des ennemis, aujourd'hui on m'octroie un petit ruban pour un sauvetage» (Gärten und Straßen, II, 196).

Cantonné à la lisière de la mêlée, il s'adonne non sans volupté à ce qu'il appelle “une promenade tactique”. La voie est libre, le rêve est réalisé, à droite et à gauche les jardins, devant, la route: sur terre et dans le ciel la marchine a frayé le chemin à l'infanterie: «Ce matin, nouvelle chevauchée dans les champs magnifiques, pour aller discuter de nos nouvelles expériences dans les combats offensifs. Nous pouvons désormais progresser comme l'avions rêvé en 1918» (Ibid., 160). Dans cet espace vide d'ennemis, dans lequel il est si facile de progresser, de sombres pressentiments l'assaillent toutefois. En octobre 1943, il note: «(...) tout comme lors de notre avance à travers la France en 1940, ce sont moins les visions du présent qui m'effrayent que la préscience des anéantissements futurs, que l'on devine dans ces espaces vides de toute présence humaine» (2. Pariser Tagebuch, III, 186).

C'est certainement pour une bonne part ce sentiment de liberté tactique retrouvé qui confère son caractère exaltant à Jardins et Routes. Quoi de plus fascinanten effet que les récits ou journaux de guerre relatant l'avance d'une armée, alors que devant elle l'adversaire à cédé ou est en train de le faire. 1800, 1805, 1809, la littérature guerrière de l'époque napoléonienne nous offre une vaste gamme d'œuvres qui font passer dans leurs pages ce que l'on pourrait nommer “la griserie de l'avance”. Plus tard, cette griserie se retrouve dans les ouvrages des combattants prussiens de 1866 et, a fortiori, des soldats allemands de 1870/71. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si la campagne de France évoquée par Jünger nous renvoie, par ses images mêmes, à celle d'août-septembre 1870. Même soleil éclatant, même nature généreuse dans l'épanouissement de l'été, mêmes lieux traversés, même climat euphorique engendré par le sentiment d'une victoire qui ne peut plus échapper. Sur la route de Douchy, Jünger retrouve les fameux peupliers qui sont inséparables du paysage de la bataille de Sedan, et il avance sur la route où Bismarck attendit Napoléon III. A peu près au même endroit, son officier de ravitaillement évoque son grand-père qui a combattu ici. A Laon, dans un souterrain de la citadelle, il découvre la plaque commémorant le sous-officier qui fit sauter la poudrière et dans le village de Tallons, où il passe la nuit, le tiroir est encore tapissé avec un journal de 1875. Sans cesse les lieux le ramènent à ces anciens champs de bataille, et pas seulement les lieux, les gens aussi qui, en regardant passer l'infanterie allemande, ont le sentiment de revivre quelque chose de connu et d'ancien. Un paysan à Traimont, un vieillard à Toulis, lui racontent que c'est la troisième fois qu'ils voient déferler les Allemands. Mais à aucun instant le lecteur ne songe à la première guerre mondiale (ou alors tout au plus à l'été 1914) en raison du rythmr qui est propre à cette guerre. A chaque fois que je lis Jardins et Routes, j'ai le sentiment de suivre un protagoniste qui fait, en même temps que celle de 1940, une autre guerre. La plupart des scènes décrites par Jünger pourraient s'insérer, sans qu'on décèle la moindre rupture, dans les journaux, lettres et souvenirs que nous ont laissés les hommes de 1870, du moins jusqu'à l'investissement de Paris. Par exemple le rituel du logement, avec ses notables qui reçoivent au mieux l'officier qu'ils sont contraints d'héberger, la bonne bouteille que l'on débouche, les propos que l'on échange, l'estime mutuelle qui s'établit entre vainqueur et vaincu, si ce n'est, parfois, une haine coriace. Tout cela est à proprement parler d'un autre temps. Cette population française, ces prisonniers français, tels que Jünger les voit et les éprouve, tenteraient à démontrer que la France n'a guère changé en 70 ans, que c'est le même pays qui sombre dans la même défaite. Lorsque Jünger tente d'expliquer à des officiers capturés le triomphe de l'Allemagne par la victoire du “Travailleur”, il a le sentiment qu'ils ne le comprennent pas. Et pour cause! La France profonde est encore ce qu'elle était en 1870, peuplée de paysans, de notaires et de bistroquets qui continuent à confondre le chassepot et le Panzerkampfwagen II.

“Notes caucasiennes”

Progressivement, la guerre évolue vers d'autres dimensions, et si elle se transforme, c'est peut-être aussi parce que le protagoniste Jünger, comme il le laisse entendre, se transforme lui-même. Lorsque, dans le Caucase (1942), un ricochet le contraint de s'abriter, il relève: «Dans de telles situations, ce qui me frappe c'est le côté mi-comique, mi-fâcheux. L'âge et, bien plus encore, la situation, dans laquelle on trouve que de telles choses sont stimulantes, pour ensuite s'efforcer d'en remettre, est bien derrière moi» (Notes caucasiennes, II, 472). Quinze jours plus tard, le soir de Sylvestre, il prend congé de cette guerre et des méthodes politico-militaires qu'elle implique. «Un dégoût me prend, devant les uniformes, les épaulettes, les décorations, les armes, dont j'ai tant aimé l'éclat. La vieille chevalerie est morte; les guerres sont désormais menées par des techniciens» (Ibid., 493). En effet, tout a changé, à commencer par la situation personnelle de Jünger. Il n'est plus le Lieutenant des Stoßtruppen modelé par l'enfer du feu, ni le Capitaine qui, sur les routes, et entre les jardins, participe à la seconde représentation d'une guerre qui a connu sa première au 19ième siècle. Luzi, le penseur de la technique appliquée à la guerre, se sent abandonné par elle et lui, le théoricien de la machine, de cette machine destinée à produire mouvement et feu, il s'aperçoit que, transplanté dans un événement insolite, elle sert désormais à des fins insoupçonnées. Alors qu'en 1919, il concevait une machine qui tenait son efficacité de l'homme, il s'aperçoit maintenant qu'elle le domine et l'engloutit totalement, moralement et physiquement. «On s'aperçoit clairement désormais combien la technique a pénétré dans le domaine de la morale. L'homme se sent imbriqué dans une immense machine, à laquelle il n'y a aucun échappatoire» (Ibid., 496). En lisant ces pages, on a le sentiment d'assister à la fin d'une passion. Jünger se détourne de la machine, reine du champ de bataille, dont il s'était fait le thuriféraire. C'est comme si une cassure s'était produite, quelque part en France, dans la guerre mélancolique, et désuète, au niveau où il l'a vécue, de Jardins et routes.

Les procédés militaires mis en œuvre en Russie désorientent visiblement Jünger qui ne parvient plus à tirer une quelconque leçon tactique de cette guerre-là. Il a l'impression d'assister à un jeu incongru, dont les règles lui échappent. Lorsqu'il dirige ses jumelles sur des Russes qui se déplacent dans la neige, il se ressent comme un astronome contemplant une surface lunaire. «L'idée qui me vient: pendant la première guerre mondiale on aurait encore ordonner de tirer sur eux» (Ibid., 478). A ce moment-là, Jünger aura vécu trois guerres, à chaque fois dans des conditions différentes. Il aura été au cœur de la première, qu'il fera avec l'énorme potentiel d'énergie morale et physique qui est sien, passionnément, et sur laquelle il méditera en psychologue et technicien. C'est cette guerre-là qui a été absolument la sienne et c'est pourquoi il est essentiel pour lui de la penser et d'esquisser les rudiments d'une doctrine tactique qui pourra être appliquée dans un nouveau conflit. Toutefois, lorsque celui-ci surviendra, mettant en œuvre les procédés qu'il a pressentis, Jünger demeurera à la lisière de la grande bataille. Quant à “sa ” dernière guerre, celle de 1942 en Russie, il n'en est plus que l'observateur distant, avec un statut qui évoque d'ailleurs plus le “promeneur du champ de bataille” (une “tournée des popotes” comme aurait dit De Gaulle, mais une “tournée des popotes” tragique) que l'officier combattant.

Observateur de la démesure

Dorénavant, il a atteint ce statut d'observateur qu'il a décrit ultérieurement dans Sgraffiti: «Par exemple, la liberté de l'individue ne peut empêcher que l'Etat l'envoie sur ses champs de bataille. Mais cette liberté peut l'amener à prendre le statut de l'observateur et, ainsi, il met l'Etat à son service, notamment comme organisateur de scènes démesurées» (VII, 427 ss.). De cette dernière guerre, il émane quelque chose d'inquiétant et d'interminé qui engendre, «(...) une situation d'ensemble (...) que l'on ne connaissait pas dans les guerres précédentes de notre histoire, une expérience qui correspond à une approche du point zéro absolu» (504). Partout des signes anormaux s'accumulent. C'est d'abord la steppe qui “attaque l'esprit”, c'est la “pesanteur du grand espace” qui paralyse les énergies, ce sont des rumeurs de massacres qui sourdent, c'est, dans un abri, un Premier Lieutenant qui, sans raison apparente, fond en larmes. Toutes les délimitations classiques sont brouillées, voire effacées. Un Russe, qui a marché sur une mine, a les deux jambes sectionnées. On trouve sur lui quelques détonateurs. Il est aussitôt fusillé. Bestialité? Humanité? Partout un désordre subtil s'est instauré. La perspective classique est distordue. Au sommet, des gens qui n'entendent rien à la conduite de la guerre, dilapident les forces de l'armée dans des attaques simultanées, condamnées d'avance car trop nombreuses: Caucase, Léningrad, Stalingrad, Egypte. «(...) Clausewitz se retournerait dans sa tombe». Quant aux généraux, ils sont devenus ce que cette guerre les a faits. «Comme Tchitchikoff dans Les âmes mortes, chez les propriétaires terriens, je circule ici parmi les généraux et j'observe aussi leur transformation en “travailleurs”. L'espoir de voir cette caste se transformer en un phénomène d'ordre syllanique voire napoléonien, il faut l'abandonner. Ils sont devenus des spécialistes dans le domaine de la technique du commandement et, comme le premier venu que l'on installe devant une machine, ils sont remplaçables et interchangeables» (477).

De l'avion qui le ramène à Kiev, le 9 janvier 1943, Jünger observe le paysage. «Sur les routes, on voyait de fortes colonnes qui refluaient». A mille pieds d'altitude, il prend congé de cette guerre lourde déjà de la défaite et qu'il a traversée comme un étranger, Tchitchikoff certes, maus aussi Pierre Bezhoukov. Un univers le sépare déjà de celle qu'il a faite sur les routes de France et des années-lumières des combats de Picardie qui lui valurent l'Ordre suprême “Pour le Mérite” qui, à cet instant-là, dans l'aube sale de l'hiver russe, paraît lui avoir été décerné par des hommes d'une espèce définitivement éteinte, pour des actes devenus incompréhensibles, parce que, précisément engendrés par une guerre qui permettait encore l'héroïsme.

Paris

Mais Jünger va vivre encore un autre type de guerre, non plus celle —active— du Frontkämpfer ou celle de l'observateur en première ligne, mais celle du vainqueur mué en occupant, dans une métropole étrangère et qui goûte au breuvage amer des “servitudes et grandeurs militaires”. A Paris, sur l'Avenue Wagram, il exerce une compagnie au maniement d'armes; il assiste comme témoin à l'exécution d'un déserteur; officier de service, il veille à l'incarcération de soldats ivres et de prostituées ou supervise le service de censure. Ce sont là en effet des tâches quotidiennes d'un Capitaine. Mais Jünger n'est pas un capitaine banal. Le haut ordre dont il est porteur ou la signification de son œuvre (pour certains plutôt le premier, pour d'autres plutôt la seconde), ou plus simplement sa séduction intellectuelle lui donnent accès aux sphères supérieures du commandement en France, lui permettant de jeter un regard sur “le système des coordonnées de l'emploi de la violence”.

Puis, soldat démobilisé, il subira dans sa propre patrie une guerre au rythme imposé par l'ennemi dont il assistera à l'approche et à l'arrivée, sans d'ailleurs que ce nouveau statut marque une différence avec l'ancien. «Comme la guerre est devenue désormais omniprésente, cela signifie à peine un changement» relève-t-il le 27 octobre 1944, le jour où il quitte l'armée. A partir de l'hiver 1942, un nouveau type de production de feu, un nouveau phénomène de destruction va faire irruption dans la vie de Jünger dont les Journaux relatent minutieusement les manifestations et enregistrent l'ampleur sans cesse croissante.

Le “feu céleste”

La première guerre mondiale avait consacré l'apothéose d'un feu linéaire et statique d'une formidable densité mais dont la profondeur était nécessairement réduite car elle correspondait à la portée, relativement limitée, des pièces. En 1940, le feu, porté ou tracté par des moyens mécaniques, se déplace, se concentre sur des points à détruire puis poursuit son avance. Mais, parallèlement, se développe une autre technique, celle du “feu céleste”, du feu transporté par des moyens aériens loin sur les arrières de l'ennemi, pour pilonner ses centres industriels, ses voies de communication et, dans une escalade tragique, annihiler ses villes et ses populations.

Lorsque Jünger percevra pour la première fois ce nouveau péhnomène, il ne parviendra pas à l'interpréter correctement, tant il est vrai que même l'esprit le plus attentif aux mutations de la technique peut parfois se laisser surprendre lorsque, soudain, elles deviennent réalité. «Ce soir avec Abt, qui était Fahnenjunker (= aspirant) avec Fridrich Georg, près de Ramponneau. Après le repas, nous avons entendu un bruit qui me rappelait celui d'une explosion; (...) Lorsque nous avons entendu encore d'autres grondements, nous avons cru qu'il s'agissait d'un de ces orages de printemps, qui ne sont pas rares en cette saison. Lorsqu'Abt demanda au serveur s'il pleuvait déjà, il lui répondit par un sourire discret: Messieurs les convives, vous prener cela pour un orage, mais je serais plutôt tenter de croire qu'il s'agit de bombes» (I, 327). Le fait que ce soit un garçon de café parisien qui, en cette soirée du 3 mars 1942, explique à un guerrier allemand, à l'auteur précisément de Feu et mouvement, que le bruit qu'il entend n'est pas celui d'un orage, mais d'un bombardement aérien, n'est pas dépourvu d'ironie.

«Le feu était décor de l'époque», note Jünger qui, rentré chez lui, perçoit longtemps encore le feu de la défense anti-aérienne. Toutefois bientôt ces attaques, bien qu'appartenant encore à l'ordre du spectacle, se feront encore de plus en plus massives. «Dans l'avant-midi, la ville a été survolée par trois cents appareils: j'ai vu le feu de la DCA sur la plate-forme du Majestic. Ces survols nous offrent un très grand spectacle: on ressent dans le lointain une puissance titanesque» (II, 129). En France, puis en Allemagne, Jünger aura tout loisir d'observer le fonctionnement de la redoutable machine, de ce “char de guerre titanesque” qui produit sur lui (et dès lors il sera de moins en moins question de spectacle) une impression de puissance démesurée, issue de sphères démoniaques. «Malgré que [les canonniers de la DCA] aient quelques fois fait mouche, les essaims [de bombardiers] ont poursuivi leur course, sans dévier ni vers la droite ni vers la gauche, et c'est justement cette ligne droite de leur mouvement qui éveillait l'impression d'une force effrayante (...). Le spectacle portait sur lui les deux grands traits majeurs de notre vie et de notre monde: l'ordre discipliné, rigoureux et constant, d'une part, et le déchaînement de l'élémentaire, d'autre part» (III, 159-160). Et ailleurs: «Ces escadres suscitent aussi l'impression, en poursuivant leur chemin sans se laisser distraire, même quand au beau milieu de cet essaim des appareils explosent ou s'enflamment, d'être plus puissants dans le simple fait de leur progression que dans le lancement des bombes elles-mêmes. On y voit parfaitement la volonté de détruire, même au prix de leur propre anéantissement. C'est là un trait démoniaque» (III, 329).

Avec l'utilisation de ce nouveau moyen technique, les règles élémentaires de la destruction se trouvent changées et c'est une nouvelle mappemonde de la mort qui s'offre à l'observateur. «L'attaque sur Hambourg constitue en cette matière un événement premier en Europe, événement qui se soustrait aux statistiques démographiques. Les offices de l'état civil sont désormais incapables de faire connaître le nombre exact de personnes qui ont péri. Les victimes sont mortes commes des poissons ou des sauterelles, en dehors de l'histoire, dans la zone de l'élémentaire, dans cette zone qui, précisément, ne connaît pas de registre» (III, 129).

Dans la mesure où désormais le feu a acquis un caractère universel et peut surgir n'importe où et n'importe quand, la situation du combattant et du civil s'en trouve profondément modifiée. La distinction faite durant la première guerre mondiale entre “ceux de l'avant” et “ceux de l'arrière” perd son sens. C'est ainsi que depuis une terrasse de restaurant, un verre de bourgogne à la main, un officier observera le cheminement d'une armada aérienne ennemie qui, dans quelques secondes, déversera des tonnes d'explosifs sur son objectif ou qu'une ménagère pourra en suspendant sa lessive dans son jardin, contempler l'anéantissement d'une ville située à une dizaine de kilomètres. Mais il suffit qu'une bombe soit jetée une seconde trop tôt pour que le restaurant prenne l'aspect d'un abri détruit de la première guerre ou que le jardin de la ménagère soit transformé en un cratère fumant. Dorénavant la mort —comme le spectacle qui la précède— est devenue un bien commun à tous. «Après le vide connu des champs de bataille, nous entrons dans un théâtre de guerre avec beaucoup plus de scènes visibles. Ainsi, aux grandes batailles aériennes, des centaines de milliers voire même des millions de spectateurs prennent part» (III, 257).

Ce que Jünger a pressenti en Russie se confirme chaque jour à ses yeux. Le triomphe de la technique instaure un «carnage sans intérêt, un carnage automatique» —dont il fait remonter les débuts à la Guerre de Crimée— scellant en même temps la faillite et l'extinction de toute une caste militaire. A partir de Moltke l'Ancien, la texture morale de l'état-major prussien qui «s'est toujours plus tourné vers le culte pur de l'énergie», se modifie et un nouveau type d'officier remplace l'ancien. «De tels esprits ne connaissent que “convertir” et “organiser”, alors qu'il a toujours quelque chose d'autre qui en est la condition première, quelque chose d'organique» (III, 71). Les généraux qui ont tenté de s'opposer à l'évolution de la technique, souvent d'ailleurs en dépit du bon sens, pour demeurer fidèles aux procédés et aux valeurs d'une guerre “classique”, ont été balayés. «La situation se décrit au départ d'un paradoxe: la caste des guerriers souhaite certes conserver la guerre, mais dans une forme archaïque. Aujourd'hui, ce sont des techniciens qui la gèrent» (III, 252).

La stupidité des “généraux-techniciens”

Les conditions de la guerre moderne ont eu pour effet de détruire, en dissociant ce qui ne devait pas l'être, un certain type “organique” de général. «Les généraux sont pour la plupart énergiques et stupides, c'est-à-dépourvus de cette intelligence active et disponible que l'on trouve chez les bons téléphonistes; les masses quant à elles les admirent stupidement. Ou bien ces généraux sont cultivés, ce qui est aux dépens de la brutalité inhérente à leur métier. C'est pourquoi il y a toujours quelque part un défaut, soit un manque de volonté soit un manque de discernement. Très rarement on trouve l'union de la force active et de la culture, comme chez César ou Sylla ou, à l'époque contemporaine, chez Scharnhorst ou le Prince Eugène. C'est pour ces raisons que les généraux sont le plus souvent de simples hommes de main, dont on se sert» (III, 283).

Alors que le général cultivé (et l'on songe au beau livre d'Erich Weniger) est condamné au silence et à l'impuissance, ce sont les techniciens-exécutants qui s'affirment partout, leur manque de courage, compris dans un sens large, étant inversément proportionnel à leur brutalité. Ecoutant à la radio l'adresse de loyauté que les maréchaux de l'armée adressent à Hitler le 23 mai 1944, Jünger songe au mot de Gambetta: « Avez-vous jamais vu un général courageux?», ajoutant aussitôt, avec une sorte de rage intérieure: «Le moindre petit journaliste, la moindre femme d'ouvrier produit plus de courage. La sélection s'opère par la capacité à se taire et à exécuter des ordres; à cela s'ajoute ensuite la sénilité» (III, 278).

A mesure que la guerre s'intensifie, et que par conséquent sa technicisation s'amplifie, les signes inquiétants, qui attestent d'une dérèglement général, s'accumulent. Par les récits qu'on lui fait, par les photos qu'on lui soumet, l'image des “dépiauteurs” se précise pour Jünger. Toujours plus nombreux lui parviennent les récits d'exécutions sommaires de déserteurs de la Wehrmacht, qui ont lieu dans des conditions dégradantes, et le problème de l'exécution des otages français se situe au centre de ses préoccupations. Quant à l'armée elle-même, elle subit des mutations inattendues, à l'image du temps. Un jour, à Sissonne, Jünger se retrouve au milieu de soldats étrangers vêtus d'uniformes allemandes, «sur leur manche, bien en exergue, l'insigne indiquant leur origine: c'est une mosquée avec deux minarets avec, en dessous, l'inscription “Biz Allah Bilen. Turkistan”». Dans ce terrain mouvant, truffé de chausse-trappes, il finit par développer un sixième sens pour détecter les officiers qui sont “du bon côté” et ceux qui, au contraire, ne sont que les exécutants (ou les thuriféraires) de l'inhumaine tactique. «Savoir si celui que l'on rencontre est un homme ou une machine, cela se dévoile dès la première phrase de sa réponse» (III, 260).

C'est pourtant dans cette atmosphère de déliquescence, alors que Jünger n'a plus que quelques mois à passer sous l'uniforme, que l'armée, par l'effet d'une rencontre du hasard, lui envoie comme un dernier salut —auquel il répond au plus profond de lui-même— un salut qui semble venir de très loin, de l'époque de sa première montée au front, avec le Régiment de Fusiliers n°73, du côté d'Orainville en Champagne. Le 7 juin 1944, au lendemain du débarquement, il contemple dans une rue de Paris des chars lourds au repos qui se préparent à monter au front. Il lui est alors encore donné d'entrevoir fugitivement le visage à la fois héroïque, mystique et mélancolique de la guerre qui, depuis 1940, ne s'était plus montré à lui. «Sur le Boulevard de l'Amiral Bruix, des chars lours fonçaient en ordre de marche vers le front. Les jeunes équipages étaient assis sur les colosses d'acier; il régnait une atmosphère de soirée d'adolescents, avec une joie teintée de tristesse, dont je me souviens très bien. Il y avait comme ce rayonnement qui est toujours très proche de la mort, qui anticipe la mort dans les flammes de la bataille, le rayonnement qui émane de cœurs préparés à cette fin. Quand les machines s'effaçaient à l'horizon, quand disparaissait leur agencement compliqué, elles devenaient tout à coup plus simples, plus sensées, comme le bouclier et la lance sur lesquels s'appuie le hoplite. La manière dont ces garçons étaient assis sur ces blindés, la manière dont ils mangeaient et buvaient, prévenants les uns avec les autres comme des fiancés avant une fête en leur honneur, comme s'il s'agissait d'une repas rituel» (III, 287-288). Pour un bref instant —dans cette sorte de transfiguration vécue par Jünger— le soldat asservi à la technique est redevenu le guerrier authentique qui a renoué avec le long lignage de ses ancêtres.

Le “Volkssturm”

C'est de chez lui, sur sa terre, à Kirchhorst, que Jünger prendra, à la tête d'une unité du Volkssturm, définitivement congé de la guerre, le matin du 11 avril 1945. «Dans ce bout de campagne, comme souvent dans la vie, je suis le dernier à posséder encore un pouvoir de commandement. J'ai donné hier le seul ordre possible dans de telles circonstances: occuper les barrages anti-chars et puis les ouvrir dès que les premiers éléments ennemis se pointent» (Kirchhorster Blätter, II, 414). Cet instant est d'ailleurs parfaitement insolite. Le dernier ordre que cet homme, qui dans sa vie a défendu tant de tranchées et en a pris tant d'autres, est un ordre d'abandon, que lui dicte le bon sens. Tout en observant le déferlement mécanique de l'adversaire, il songe qu'il vaut mieux que son fils, que la guerre lui a pris, ne puisse assister à ce spectacle de défaite, qui lui aurait fait trop mal.

A travers sa douleur, il lui apparaît qu'une page décisive pour son destin, comme pour celui de l'Allemagne, est en voie d'être tournée. «D'une telle défaite, on ne se guérira pas, comme jadis, après Iena ou après Sedan. Elle signifie un tournant dans la vie des peuples, et non seulement innombrables sont ceux qui devront mourir, mais beaucoup de forces qui nous animaient de l'intérieur périront au cours de ce passage» (II, 415). A ce moment-là, Jünger est devenu aussi un observateur “distancié” qui regarde l'avance de l'ennemi non plus depuis une position de combat mais depuis la fenêtre de sa maison. Ce qui maintenant défile devant ses yeux, n'est plus qu'une “parade de poupées” dotées de “jouets dangereux”, qu'un jeu de soldats-marionnettes, “tirés par des fils” ou même, comme l'indiquent les longues antennes qui se balancent sur les chars et les véhicules blindés, une partie de pêche magique, destinée à capturer le Léviathan.

Un ultime avatar dans les guerres d'Ernst Jünger.

Jean-Jacques LANGENDORF.

(texte publié pour la première fois en 1990 dans Der Pfahl, IV, Munich; sauf indication contraire, nous citons d'après Ernst Jünger, Werke, vol. I-IX, Stuttgart, s.d.).

Les autres constatations de Scheer sont également fort pertinentes et rejoignent nos préoccupations:

Les autres constatations de Scheer sont également fort pertinentes et rejoignent nos préoccupations:

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Über dem von Spengler verfaßten Vorwort zu „Jahre der Entscheidung“ liegt jene dunkle Resignation, die potentiell in einem Schriftsteller aufkommt, der die Jahre der Entscheidung verspürt, in seiner Umgebung für die Probleme der Zeit aber und bei entsprechenden Entscheidungsträgern sachpolitische Blindheit registriert: „Ich sehe schärfer als andere, weil ich unabhängig denke, von Parteien, Richtungen und Interessen frei. Ich fühle mich einsamer als je, wie unter Leuten, die ihre Augen verbunden haben, um den Einsturz des Hauses nicht zu sehen.“

Über dem von Spengler verfaßten Vorwort zu „Jahre der Entscheidung“ liegt jene dunkle Resignation, die potentiell in einem Schriftsteller aufkommt, der die Jahre der Entscheidung verspürt, in seiner Umgebung für die Probleme der Zeit aber und bei entsprechenden Entscheidungsträgern sachpolitische Blindheit registriert: „Ich sehe schärfer als andere, weil ich unabhängig denke, von Parteien, Richtungen und Interessen frei. Ich fühle mich einsamer als je, wie unter Leuten, die ihre Augen verbunden haben, um den Einsturz des Hauses nicht zu sehen.“

Les académies de la Renaissance

Les académies de la Renaissance

KRIECK

KRIECK

Tiana BERGER:

Tiana BERGER: