Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1988

Biologie et sociologie de l'«auto-organisation»

par Robert STEUCKERS

Le phénomène d'auto-organisation sociale —qui se perçoit en filigrane derrière les théories de la «démocratie organique» (1), nostalgiques de la solidarité holiste des isolats ruraux d'avant la révolution industrielle, derrière l'engouement récent pour le self-help (2) et l'intérêt que celui-ci a suscité chez les Saint-Simoniens, dont notamment le politologue Rosenvallon (3)— a des racines essentiellement cognitivo-biologiques, comme le démontre avec brio Gilbert J.B. Probst (réf. infra).

Mais, dans ce domaine fécond autant qu'interdisciplinaire, il y a d'abord une question de vocabulaire. Lorsque l'on parle d'organisation, on devrait tout de suite songer à «organique» et ne pas simplement penser à un quelconque mode statique de régulation structurelle. Dans l'acception sémantique du terme «organisation», les traditions philosophiques grecque et allemande percevront d'emblée la dimension organique/somatique/cognitivo-biologique, tandis que le gros de la tradition sociologique américaine —qui a le vent en poupe depuis 1945— ne voit derrière le vocable «organisation» qu'un simple fait de gestion mécanique, qu'un procédé de régulation sans ressorts intimes profonds.

De cette différence d'approche et d'acception découle un problème de sociologie: dans les traditions européennes —abstraction faite de la mise au pas «américanotrope»— la notion d'organisation sera organique, donc sera auto-organisation holiste dans les collectivités/communautés, ce qui implique que la logique ultime de l'organisation s'alimentera à une source intérieure et ne sera pas impulsée de l'extérieur; dans la tradition américaine, issue d'un empirisme mécaniciste anglo-saxon, l'organisation sera le fait d'un chef d'orchestre extérieur, manipulant des pions interchangeables pour s'assurer le plus de profit possible. La fusion partielle des deux traditions dans notre après-guerre a de ce fait engendré une confusion sémantique désorientante, que nous allons, avec Gilbert J.B. Probst, tenter de dissiper.

Une vision organique de l'«auto-organisation»

D'où, lorsque nous parlons d'organisation, nous n'entendons pas le résultat de l'action d'une partie d'un tout, ou d'une volonté extérieure non liée somatiquement au tout, qui formerait et dirigerait, mais le fruit d'un faisceau d'interactions constantes au sein même d'un système en tant que tout. De ce fait, un système auto-organisé, c'est-à-dire organisé selon ses lois intérieures propres, comme une plante, une forêt, un processus minéral ou physico-chimique, un regroupement animal comme une fourmilière, une harde de cerfs, un troupeau de buffles, une tribu de singes ou une société humaine, possèdera les qualités suivantes: complexité unitaire dynamique et processuelle, non déterminée et autonome, interactive et faisant référence à soi-même. De ces qualités, il découle que l'organisation n'est jamais une hiérarchie pour la hiérarchie, où la domination s'exerce pour la domination et où règnerait un ordre pour l'ordre. L'organisation n'a donc pas une dimension constructiviste. L'intuition de ce phénomène est ancienne. Les Grecs déjà l'avaient perçu. L'organisation est un «organon», non une institution. L'auto-organisation est toujours d'abord un phénomène processuel et non institutionnel.

Dans les idéologies contemporaines, la notion d'auto-organisation, souvent saisie très confusément, a été appréhendée en trois étapes majeures:

1) L'étape dite de la «main invisible», née au XVIIIième siècle et réchauffée régulièrement de nos jours par les penseurs libéraux.

2) L'étape de la théorie conservatrice organique de l'auto-organisation, s'étendant de 1920 à 1960, avec les écoles organicistes en sociologie dont la plus célèbre fut celle d'Othmar Spann (4).

3) L'étape qui se dessine depuis 1960, où l'auto-organisation n'est plus perçue en tant que procès de rétro-activité stabilisante, comme dans la deuxième étape, mais comme «auto-organisation innovative».

L'approche que nous établissons dans le cadre du présent exposé se place sur le terrain théorique, épistémologique, et non sur le terrain pratique des nouvelles «auto-organisations» spontanées, en marge des structures politiques ou socio-caritatives officielles et destinées à pallier aux lacunes de celles-ci. Ces nouveaux réseaux d'auto-organisation sont notamment les Bürgerinitiativen ouest-allemandes (5), les structures informelles d'entraide entre voisins en Grande-Bretagne (6), les divers modes de self-help (7), etc. Notre objectif n'est pas de recenser ici ces multiples manifestations de solidarité allant au-delà des structures figées et bureaucratiques de l'Etat-Providence, mais d'observer comment fonctionnent les choses au plus profond d'elles-mêmes, de repérer ce qui se passe naturellement, de façon à affiner nos instruments conceptuels et à ne pas succomber aux séductions faciles des slogans de toutes sortes, slogans qui sont trop souvent produits d'une ignorance des ressorts intimes des êtres et des structures vivantes.

La «main invisible»

Les théories organiques de la «main invisible» postulent une spontanéité anarchique, analogue au grouillement désordonné d'une végétation sauvage qui n'en reflète pas moins l'ordre supposé du monde. Cette doctrine de la «main invisible», dans sa facette organique, a été appelée «catallaxie» par le théoricien Friedrich A. von Hayek (8), idole des protagonistes de la vague néo-libérale qui suivit l'arrivée au pouvoir de Thatcher et de Reagan. Pour Hayek, le marché, en tant que grouillement prolixe d'actions économiques, produit spontanément un ordre catallactique, une catallaxie, au sein de laquelle il y a ajustement mutuel de nombreuses économies individuelles. Développant ses arguments en notre siècle, Hayek a quelques notions de cybernétique et sait ce qu'est un feedback, une rétroaction, un rééquilibrage interne. Les pionniers de l'idée libérale du marché, comme Adam Smith ou Mandeville, n'avaient évidemment pas une notion aussi précise de la cybernétique. Et, couplée au progressisme messianique, leur idée d'auto-régulation du marché a perdu son innocence organique et s'est dévoyée dans la linéarité quantitativiste et expansive. L'idée vaguement para-cybernétique de la catallaxie libérale des origines était trop faiblement étayée pour résister à l'emprise d'une idéologie dominante, consistant en un cocktail de rationalisme progressiste, de mécanicisme rigide et d'économisme expansif. La position idéologique de Hayek est dès lors indéfendable: le libéralisme réel, celui que l'on a pratiqué dans l'histoire, était un bricolage idéologique boîteux, incapable de produire une harmonie durable et efficace (donc une «catallaxie») mais, au contraire, générateur de multiples dysfonctionnements sociaux et politiques.

La pensée organiciste conservatrice

La seconde grande phase de la pensée organiciste, qui va de 1920 à 1960, est conservatrice. Contre l'emprise croissante et la faillite morale de l'expansionnisme économiste et rationaliste, la pensée organiciste conservatrice des années 20 et 30 met l'accent sur la stabilité des ordres naturels organiques et sur leur adaptativité constante. Le principal phare intellectuel du conservatisme organiciste est indubitablement l'Autrichien Othmar Spann (1878-1950). L'un de ses biographes récents, Walter Becher (9), résume succinctement les reproches que Spann adresse au libéralisme catallectique, qui est inconscient chez Smith et Mandeville et conscient chez Hayek. Sa critique s'adresse bien sûr à Hayek et a influencé toutes les écoles organicistes solidaristes, appartenant à la mouvance chrétienne-corporatiste d'avant-guerre et, plus partiellement, à la mouvance démocrate-chrétienne personnaliste de notre après-guerre (10).

Pour Spann et les organicistes, le marché n'est pas un «billard neutre» où les boules-marchandises et les boules-services s'entrechoquent mais un terrain précis, variant selon les circonstances géographiques et historiques. Les circonstances déterminent les variables de toute action économique: il n'y a donc pas d'action économique standard, posée par des individus standards, mais des actions économiques variables, posées par des individus différents, c'est-à-dire différenciés par les circonstances spatio-temporelles. Contrairement aux affirmations de l'école néo-libérale, pour Spann et ses disciples, l'agent économique n'agit pas seul face à l'absolu, sans arrière-plan social (familial, régional, national, corporatif, etc.), mais comme représentant d'un réseau d'intérêts collectifs, de sentiments partagés, de mobiles déterminés par l'histoire, etc. Dans l'optique de Hayek, pour faire prospérer l'ordre économique, il faut agir en faisant abstraction de tous contextes et sentiments sociaux et solidaires et ne faire que ce qui va dans le sens des intérêts de ma propre individualité. Pour Spann, il n'y a pas d'acte économique décontextualisé, dégagé d'un tissu social précis, ayant son histoire et ses circonstances. Penser comme Hayek, c'est favoriser la dislocation de l'économie et préparer le terrain aux tentatives totalitaires de type marxiste/communiste.

Outre l'excellence de sa critique apportée au réductionnisme décontextualisant des libéraux, l'organicisme conservateur, assez idéaliste et «platonicien» (11), pose le contexte comme trop fermé sur lui-même, trop stable. Le contexte donné, dans l'optique conservatrice, est là une fois pour toute, juxtaposé à d'autres contextes également fermés sur eux-mêmes. L'étape suivante du développement de la pensée conservatrice organiciste a été celle de la cybernétique de première mouture (que nous conviendrons d'appeler «cybernétique I» dans le présent exposé). Le biologiste Paul Weiss a étudié dans les années 20 les réactions systémiques et les rapports cycliques au sein même des systèmes biologiques. Le tout, dans cette optique, n'était pas la simple somme arithmétique de ses parties; tout système présentait un jeu d'interdépendances circulaires, faisait référence à soi seul. Ludwig von Bertallanffy, en fondant la théorie systémique en biologie, concentra son attention sur les capacités d'auto-régulation dans les systèmes biologiques qu'il percevait désormais comme ouverts (progrès considérable par rapport aux fermetures organicistes antérieures) (12). L'ouverture implique l'interdisciplinarité et le refus non seulement du réductionnisme décontextualisant mais aussi du réductionnisme de la fermeture et de l'isolement.

Dans les années 30 et 40, Norbert Wiener, Walter Cannon et W. Ross Ashby se préoccuperont intensément des mécanismes de rétro-couplage, nécessaires à la stabilisation des systèmes et à leur adaptation. L'objectif de cette biocybernétique, prenant le relais de la pensée organiciste assez incomplète des sociologues conservateurs, restait toutefois de créer un modèle de gestion «homéostasique», tenant en laisse une ou plusieurs variables du système de façon à ne pas permettre de trop fortes déstabilisation.

La «déstabilisation innovative»

L'organicisme conservateur, dans sa phase la plus sophistiquée, celle de la biocybernétique, s'est donc essentiellement concentré sur les phénomènes de rétro-couplage, de servo-mécanisme, de stabilisation, de multi-stabilisation ou d'adaptation. L'objectif de ces recherches, quand elles étaient appliquées aux domaines sociologique et politique, était de maintenir en place les systèmes, de réparer les systèmes «abîmés», de les reconduire à un état de stabilité acceptable et jugé bénéfique, de les contrôler selon des principes correcteurs de déviances.

A partir des observations du Japonais Maruyama, consignées dans un article de la revue American Scientist de 1963 (13), la communauté scientifique internationale a dû conclure à l'existence d'une phase II de la cybernétique («cybernétique II»), se préoccupant davantage des changements, des instabilités, des déviances dues à des procès amplifiants, des flexibilités, des apprentissages et des auto-organisations innovatifs, etc. Maruyama estimait dès 1963 que la cybernétique, au lieu d'être conservatrice, correctrice et stabilisatrice, devrait bien plutôt renforcer les déviances constructives (deviation-amplifying-processes). Les modèles orientés vers la stabilité et l'adaptativité peuvent conduire à la rigidité, donc à l'homéostase pathologique.

Or la santé, dans un corps comme dans un tissu social, c'est précisément de briser les homéostases pathologiques (Cf. Watzlawick) (14). L'anarchisme proliférant de la catallaxie et la stabilité par rétro-couplages constants ne peuvent dès lors plus être perçus comme des modèles optimaux. A la «cybernétique II», Maruyama assigne d'abord la tâche de parfaire un équilibre entre les forces intérieures conservantes et les forces dynamiques instabilisantes mais innovatives. Dès lors une organisation, qu'elle soit organique et propre à la logique interne d'un corps animal ou végétal ou d'un tissu ou d'une collectivité vivante, ou qu'elle soit extérieure, propre à une création humaine comme une entreprise, une association, une armée, etc., n'est jamais un ordre immuable mais bien un organ(ism)e vivant.

Une biocybernétique innovante

Les logiques conservatrices, qui veulent maintenir à tout prix le statu quo, sont condamnées à la disparition: que l'on songe aux exemples historiques que sont certaines facettes de l'Ancien Régime en France et la Kleinstaaterei en Allemagne (division du pays en une mosaïque de petites principautés). Cette logique du «devenir», dépassant les diverses logiques de l'«être», ne se retrouve pas seulement dans les disciplines cybernétiques mais aussi dans les domaines physico-chimique (avec Prigogine, Capra, etc.) et biologique (p. ex. la théorie des «fulgurances» chez Konrad Lorenz et la biologie de la connaissance de Rupert Riedl, etc.). En sociologie, de nombreux auteurs ont tenté de transposer ces éléments d'épistémologie cybernétique dans leurs théories de la pratique; songeons à Edgar Morin, à Luhmann, à Etzioni et bien d'autres.

L'instabilité fondamentale du monde et des choses implique que, pour être efficace, il faut intérioriser une logique à vitesses multiples, capable de faire face à n'importe quel aléa, n'importe quel bouleversement. Le chef d'entreprise, le responsable, l'homme politique ne peuvent plus manipuler des logiques fermées ni conserver des structures obsolètes et rigides mais, au contraire, approfondir leurs connaissances en (bio)cybernétique, se donner une disponibilité d'esprit calquée sur ces connaissances, et être prêts à affronter dans la souplesse les défis de toutes sortes auxquels la praxis quotidienne et l'Ernstfall (l'irruption du tragique imprévu) peuvent les confronter. Deuxième implication de l'«instabilité fondamentale» pour l'homme politique: il doit cesser de percevoir son rôle comme celui d'un constructeur, d'une sorte d'horloger extérieur à une machine qu'il fabrique et manipule. Il doit bien plutôt se considérer comme un catalyseur, un impulseur, un accélérateur des rétro-couplages positifs et des instabilités innovatives.

Un exemple: l'explosion démographique

Friedrich Vester, professeur de biocybernétique pour la plupart des grandes entreprises allemandes (15), montre, à la lumière de quelques exemples très concrets, comment raisonner à l'aide d'une nouvelle logique axée sur les découvertes de la biocybernétique, de la biologie de la connaissance et des méthodologies basées sur les ressorts intimes des structures et des êtres vivants. Parmi les exemples choisis par Vester, il y a l'explosion démographique que connaît aujourd'hui notre planète. En 1830, la Terre comptait 1 milliard d'individus. En 1930, ce chiffre avait doublé et atteignait 2 milliards. En 1960, on passait à 3 milliards. De 1970 à 1980, on est passé de 3,5 à 4,5 milliards, pour atteindre 5 milliards en 1987. Face à ce boom, notre civilisation est évidemment à la croisée des chemins: il s'agit de poser le bon choix ou de courir à la catastrophe en persistant dans des erreurs anciennes. L'accroissement démographique planétaire est dangereusement déstabilisateur dans le monde, tout comme le déclin démographique, fait inverse, est déstabilisateur en Europe (nos législations sociales ont été forgées au moment où nos coupes démographiques étaient ascendantes). La déstabilisation due à l'explosion démographique globale n'est pas innovante, tandis que la déstabilisation due au recul des naissances en Europe et dans le monde développé (16) conduit à un tassement des capacités innovantes de l'humanité.

Quels sont les implications de cette déstabilisation globale? D'abord, l'accroissement démographique provoque un changement très et trop rapide des données, dans tous les domaines imaginables. Du coup, la planification doit se faire sur un terme de plus en plus long, ce qui exige un «saut qualitatif» de notre mémoire. En effet, les structures cognitives de l'homme sont restées au stade atteint il y a 5000 ans. Elles sont inadaptées au bombardement massif de données nouvelles que doit enregistrer notre époque trépidante. Vester nous esquisse brièvement —une brièveté didactique— l'histoire des structures cognitives de l'homme.

Au stade premier, nous avons l'homme primitif, le chasseur-cueilleur imbriqué dans son environnement.

Au stade second, l'homme sédentarisé, retranché de l'immédiateté du monde grâce aux éléments de médiatisation que sont ses outils, l'urbanisation, la technologie, etc.

Au stade troisième, non encore pleinement advenu, nous avons l'homme conscient des ressorts de la cybernétique, qui sait corriger le tir, qui englobe le risque et les aléas dans ses calculs, ce qui lui permet de se passer de toutes les formes de téléologie religieuse ou laïque.

Au stade premier, la planification porte sur une journée.

Au stade second, la planification porte sur une année: on doit prévoir la saison prochaine, les récoltes, etc.

Au stade troisième, la planification devra porter au moins sur 100 ans. Les plans quinquennaux des régimes totalitaires ont été, sur le mode hard, une préfiguration de cette nécessité. Aujourd'hui, dans les grandes entreprises et banques, les plans de financement tablent sur des espaces-temps de 10 ans. La solution totalitaire d'hier et la praxis actuelle des banques corroborent l'inadéquation de la catallexie libérale, laquelle «laisse faire» sans se pencher sur les innombrables paramètres (dont les faits sociaux et collectifs) qui font la trame du monde. L'engouement néo-libéral, assorti de son refus passionnel de toute planification, n'aura été qu'un combat d'arrière-garde, n'englobant même pas dans ses préoccupations des problèmes aussi évidents que la pollution, les explosions ou les déclins démographiques, tous phénomènes qui ne peuvent être réglés que par l'intervention politique... A condition, bien sûr, que le politique soit aux mains de personnes compétentes et non pas de «bricoleurs», animés par quelques slogans idéologiques simplets et une soif de prébendes inextinguible. A titre d'exemple, Vester cite, dans le cadre de l'accroissement anarchique de la population sur le globe, l'épuisement des matières premières qui implique une planification rigoureuse (tant pour l'exploitation des ressources que pour leur distribution) et, surtout, une diversification des sources d'énergies. L'explosion démographique brésilienne provoque la mort de la forêt amazonienne dont l'humanité entière a besoin, vu qu'il s'agit d'une réserve indispensable de chlorophylle, donc du poumon de la Terre (17).

Vers la fin du stade second, nous avions une technologie agressive et conquérante, suscitant une expansion continue déstabilisante, laquelle devra, au stade troisième en advenance, être remplacée par une technologie correctrice, englobant les nouvelles pratiques de recyclage et tenant compte de l'exiguïté territoriale de notre planète surpeuplée. Les défis au politique sont nombreux: peut-on planifier sur le très long terme, sur les 100 années minimales dont parle Vester, quand les élections se déroulent de quatre ans en quatre ans, de six ans en six ans ou de sept ans en sept ans (les septennats de la Présidence française). Les délais sont trop courts, ce qu'avaient déjà perçu les tenants des solutions totalitaires dans les années 30 (Manoïlesco) (18). Sans pouvoir renoncer à la participation politique d'un maximum de citoyens, nous sommes confrontés à la nécessité de planifier sur le très long terme dans le cadre d'une continuité rigoureuse, ne pouvant être soutenue que par une élite non politicienne, dont chaque représentant se forme et renforce son savoir pendant plusieurs décennies de son existence. Les savants devront-ils dicter leurs ordres aux politiciens? Et, si oui, par quels moyens coercitifs?

Les défis de la biocybernétique et des nouvelles recherches en biologie nous permettent

1) de redéfinir l'organicisme méthodologique en le débarrassant de tous ses colifichets romantiques et de ses recours à une hypothétique transcendance.

2) De critiquer les mécanismes électoraux des sociétés contemporaines (19).

3) De mettre en évidence la nécessité des planifications à long terme et, ipso facto, de l'inanité des engouements néo-libéraux.

4) D'inclure le tragique dans tous nos calculs et donc de mettre fin aux reliquats de prophétisme bonheurisant, d'eudémonisme niais, que véhiculent les idéologies occidentales.

Ces quatre pôles de notre interventionnisme métapolitique pourront être sollicités sans plus de fioritures littéraires et donc être «servis» utilement à un public plus vaste et plus sobre, notamment aux techniciens et aux professions médicales. Dans cet orbite, la biologie est mobilisée au profit de notre projet dans un plan plus vaste. La biologie ne sert plus seulement à décrire et énumérer les phénotypes humains, à étayer le discours médical, à socialiser la santé par le biais de l'eugénisme mais sert à asseoir une épistémologie extensible à l'ensemble des disciplines. Notre biohumanisme devient de ce fait moins étriqué.

Robert STEUCKERS.

Gilbert J.B. PROBST, Selbst-Organisation, Ordnungsprozesse in sozialen Systemen aus ganzheitlicher Sicht, Verlag Paul Parey, Berlin/ Hamburg, 1987, 180 S., DM 39,80.

Le texte qui précède est la version écrite d'un cours donné lors d'un séminaire d'avril 1988, dans le cadre des «universités» organisées par le comité de rédaction d'Orientations.

Notes:

(1) Alain de Benoist nous donne une excellente définition de la «démocratie organique» dans son ouvrage: Démocratie: le problème, Ed. Le Labyrinthe, Paris, 1985.

(2) Il convient de se référer à un ouvrage très important du sociologue américain John Naisbitt, Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives (Futura-Macdonald & Co., London & Sidney, 1984). Une édition française de ce livre est également parue. Ecrit dans la foulée du thatchéro-reaganisme, l'ouvrage cherchait essentiellement à jeter les bases d'une stratégie de survie dans la société qui semblait s'annoncer, c'est-à-dire une société où les institutions de l'Etat-Providence auraient été «déconstruites». Non exempts de relents universalistes (avec, notamment, un plaidoyer pour une «économie mondiale»), les chapitres du livre expliquent et tentent d'accentuer des tendances inéluctables comme l'informatisation de l'industrie et des technologies, une attention accrue pour le long terme, la nécessaire décentralisation des grosses instances politiques et économiques, le recentrage de l'entraide sociale sur les communautés charnelles ou soudées par une «proximité» quelconque, l'assomption des hiérarchies trop rigides au bénéfice des «réseaux communicatifs dynamiques», un déclin des logiques binaires de l'«ou bien... ou bien» au profit des logiques à dimensions multiples, etc. Deux chapitres (le 6 et le 7) concernent en fait l'«organicité» (et sa traduction politique, la «démocratie organique/participative»).

(3) Cf. Pierre Rosanvallon, La crise de l'Etat-Providence, Seuil, 1981. Lire surtout le chapitre trois de cet ouvrage, consacré aux solidarités, où l'auteur plaide pour un «réencastrage» de la solidarité dans la société et un accroissement de la visibilité sociale. Ces mouvements sociaux contribueront, dit-il, à créer un espace «post-social-démocrate»; nous ajouterions que, pour nous, la «post-social-démocratie» signale, implicitement ou explicitement, un effondrement des présupposés mécanicistes de la philosophie politique rationaliste et positiviste que le socialisme, pour son malheur, a hérité de l'illuminisme et du libéralisme. Cet effondrement provoque la réapparition timide d'éléments organicistes, dont le self-help est une expression.

(4) Pour redécouvrir Spann, lire deux ouvrages récents consacrés à son œuvre: 1) Walter Becher, Der Blick aufs Ganze. Das Weltbild Othmar Spanns, Universitas, München, 1985. 2) J. Hanns Pichler (Hg.), Othmar Spann oder die Welt als Ganzes, Böhlau, Wien-Köln-Graz, 1988.

(5) Cf. Alberto Tarozzi, Iniziative nel sociale. Utopie progettuali e nuovi movimenti sui problemi della casa e del nucleare nella Rft, Franco Angeli editore, Milano, 1982. Voir surtout pp. 30 à 53.

(6) Pierre Rosanvallon, op. cit., pp. 128-129.

(7) John Naisbitt, op. cit., pp. 131 à 157.

(8) F.A. Hayek, Droit, législation et liberté, PUF, 1980 (vol. 1) et 1981 (vol. 2). Cf. surtout dans le volume 1, pp. 41 à 65. Et dans le volume 2, pp. 129 à 161.

(9) Walter Becher, op. cit., pp. 169 à 172.

(10) Cf. Michel Bouvier, L'Etat sans politique, tradition et modernité, L.G.D.J., Paris, 1986. L'auteur, avec une remarquable précision, classe les différentes doctrines politiques catholiques du siècle, où l'on retrouve des linéaments d'organicisme. En prenant acte de son panorama, on comprend plus aisément le passage d'une formulation corporatiste, parfois fascisante, à une formulation plus personnaliste, parfois socialisante. Bouvier nous introduit dans l'arsenal des argumentaires catholiques et dévoile ainsi leur souplesse d'adaptation.

(11) Les interprétations de Spann, formulée par la «destra radicale» italienne, mettent l'accent sur la platonisme du sociologue viennois. Cf. l'introduction à Il vero Stato de Spann par le Gruppo di Ar (in Othmar Spann, Il vero Stato, Ar, Padova, 1982).

(12) Cf. Frans Thoen, «La notion de système chez Ludwig von Bertalanffy», in Orientations, n°3, mai-juin 1982. Cf. également, Ludwig von Bertalanffy, «Hasard, nécessité, évolution», in Krisis, n°2, avril 1989.

(13) M. Maruyama, «The Second Cybernetics: Deviation amplifying mutual causal processes», in American Scientist, 51, pp. 164-179. Article cité par G.J.B. Probst, réf. infra.

(14) Cf. l'œuvre de P. Watzlawick en général et, plus précisément, le volume collectif de P. Watzlawick, J. Helmick Beavin et Don D. Jackson, Une logique de la communication, Seuil, 1972.

(15) Cf. Frederic Vester, Neuland des Denkens. Vom technokratischen zum biokybernetischen Zeitalter, Deutsche Verlag-Anstalt, Stuttgart, 1980. Frederic Vester, Unsere Welt - ein vernetztes System, dtv, München, 1983.

(16) Cf. à ce propos, le texte d'un professeur de la University of Pennsylvania, Daniel R. Vining, Jr., «Below-Replacement Fertility in Five Regions of the World», in Mankind Quarterly, Vol. XXIX, 3, 1989, pp. 211-220.

(17) Cf. l'analyse du Professeur Wolfgang Engelhardt, «Drittwelthilfe und Naturschutz» (in Mut, n° 255, November 1988), Directeur Général des Collections de Sciences Naturelles de l'Etat de Bavière. Le Prof. Engelhardt démontre bien à quelles catastrophes peut conduire l'entêtement des dirigeants du Tiers-Monde quand ils veulent absolument construire chez eux des structures industrielles comparables à celles de l'Europe du XIXième siècle. La volonté de la bourgeoisie brésilienne de construire des complexes de hauts-fourneaux fonctionnant au charbon de bois scelle la mort de la forêt amazonienne.

(18) Cf. Mihail Manoilescu (orthographe allemande), Die einzige Partei als politische Institution der neuen Regime, Otto Stollberg, Berlin, 1941. Cf. également, Gottfried Neeße, Partei und Staat, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg, 1936.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

versie van de Taliban. Tegenover God plaatsen zij daarboven ook nog eens de verheerlijking van de wetenschap. Een menselijk gegeven dus dat faalbaar is. Het perfecte en het Allerhoogste wordt dus niet langer als streefdoel, met het volle besef dat het onbereikbaar is, gezien, maar wel het feilbare en het middelmatige. Generaties humanisten en atheïsten hebben dan ook geprobeerd om hun visie te funderen op sterke menselijke voorbeelden, maar mensen als George Sorel (maar ook Nietzsche) beseften dat ze daarin jammerlijk begonnen te falen:

versie van de Taliban. Tegenover God plaatsen zij daarboven ook nog eens de verheerlijking van de wetenschap. Een menselijk gegeven dus dat faalbaar is. Het perfecte en het Allerhoogste wordt dus niet langer als streefdoel, met het volle besef dat het onbereikbaar is, gezien, maar wel het feilbare en het middelmatige. Generaties humanisten en atheïsten hebben dan ook geprobeerd om hun visie te funderen op sterke menselijke voorbeelden, maar mensen als George Sorel (maar ook Nietzsche) beseften dat ze daarin jammerlijk begonnen te falen:

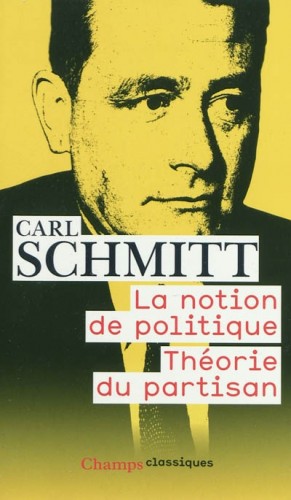

Man möchte meinen, Carl Schmitt ist als Autor heute weniger wegen seiner Liaison mit dem Nationalsozialismus als wegen der Klarheit seiner Schriften unbeliebt. Seine unermüdliche juristische und philosophische Grundlagenarbeit, mit einem kühlen Kopf den Wörtern ihren Sinn zurückzugeben, hat sich in ein reichhaltiges Reservoir deutscher Denkkraft verwandelt. Dies erhellt dem Nachdenkenden die Struktur der modernen politischen Ideologien, sofern sie mit Begriffen wie Demokratie, Parlamentarismus, Diktatur, Souveränität, Menschheit hantieren. Der Begriff des Politischen und Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus sind nun bei Duncker & Humblot in neuer Auflage erschienen.

Man möchte meinen, Carl Schmitt ist als Autor heute weniger wegen seiner Liaison mit dem Nationalsozialismus als wegen der Klarheit seiner Schriften unbeliebt. Seine unermüdliche juristische und philosophische Grundlagenarbeit, mit einem kühlen Kopf den Wörtern ihren Sinn zurückzugeben, hat sich in ein reichhaltiges Reservoir deutscher Denkkraft verwandelt. Dies erhellt dem Nachdenkenden die Struktur der modernen politischen Ideologien, sofern sie mit Begriffen wie Demokratie, Parlamentarismus, Diktatur, Souveränität, Menschheit hantieren. Der Begriff des Politischen und Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus sind nun bei Duncker & Humblot in neuer Auflage erschienen.

An interest in Carl Schmitt

An interest in Carl Schmitt Hoy se cumplen 25 años de la muerte de Carl Schmitt. ¿Qué se puede decir sobre el interés por Schmitt a 25 años de su muerte? Compartimos algunas reflexiones “prácticas” para un “buen” uso de la obra del jurista, de manera que siga resistiendo al tiempo como lo ha hecho hasta ahora.

Hoy se cumplen 25 años de la muerte de Carl Schmitt. ¿Qué se puede decir sobre el interés por Schmitt a 25 años de su muerte? Compartimos algunas reflexiones “prácticas” para un “buen” uso de la obra del jurista, de manera que siga resistiendo al tiempo como lo ha hecho hasta ahora.

Le philosophe Michel Onfray s’attaque à Freud dans son dernier ouvrage Le Crépuscule d’une idole : L’affabulation freudienne

Le philosophe Michel Onfray s’attaque à Freud dans son dernier ouvrage Le Crépuscule d’une idole : L’affabulation freudienne  Ce n'est pas une blague. Cette opinion a bien été émise : par Lorenzo Bernaldo de Quirós, membre de la Junta

Ce n'est pas une blague. Cette opinion a bien été émise : par Lorenzo Bernaldo de Quirós, membre de la Junta

En 1967, Louis Dumont publiait un ouvrage, devenu un classique aujourd'hui, consacré à l'étude du système des castes en Inde. Cette vaste enquête, fort novatrice à l'époque, était le point de départ d'une comparaison méthodique entre les cultures traditionnelles et cette spécificité dans l'histoire des cultures que représente l'idéologie moderne occidentale. Pour aider à mieux comprendre le cheminement particulier qui a abouti au monde moderne, Dumont était enclin à souligner l'importance de la conception que les sociétés ont de la place de l'individu à l'intérieur d'elles-mêmes. Pour cela, il créait une distinction majeure entre les sociétés de type holiste et les sociétés de type individualiste. Par holiste, il entendait les représentations qui privilégient la totalité, le corps social avant de mettre en avant le rôle des individus, et, par le second terme, les idées qui posent l'individu comme premier par rapport au tout social. La comparaison entre le jeu des castes, la hiérarchie qu'il suppose et l'univers de l'individu, les notions de liberté, d'égalité présentait un éclairage nouveau de la situation moderne. Il poursuivait son enquête avec la publication, en 1977, d'Homo

En 1967, Louis Dumont publiait un ouvrage, devenu un classique aujourd'hui, consacré à l'étude du système des castes en Inde. Cette vaste enquête, fort novatrice à l'époque, était le point de départ d'une comparaison méthodique entre les cultures traditionnelles et cette spécificité dans l'histoire des cultures que représente l'idéologie moderne occidentale. Pour aider à mieux comprendre le cheminement particulier qui a abouti au monde moderne, Dumont était enclin à souligner l'importance de la conception que les sociétés ont de la place de l'individu à l'intérieur d'elles-mêmes. Pour cela, il créait une distinction majeure entre les sociétés de type holiste et les sociétés de type individualiste. Par holiste, il entendait les représentations qui privilégient la totalité, le corps social avant de mettre en avant le rôle des individus, et, par le second terme, les idées qui posent l'individu comme premier par rapport au tout social. La comparaison entre le jeu des castes, la hiérarchie qu'il suppose et l'univers de l'individu, les notions de liberté, d'égalité présentait un éclairage nouveau de la situation moderne. Il poursuivait son enquête avec la publication, en 1977, d'Homo  Humboldt, dans ses écrits, met en forme la réponse allemande aux idées révolutionnaires : l'individu de la

Humboldt, dans ses écrits, met en forme la réponse allemande aux idées révolutionnaires : l'individu de la Vivere è sempre scegliersi dei modelli: esempi che incarnino ciò che vogliamo essere e che ci indichino la rotta. Il nostro modello è da sempre l’ardito. In questa scelta c’è certamente la gratitudine e l’ammirazione verso persone in carne ed ossa che, nella Grande Guerra e nel periodo immediatamente successivo, hanno dato anima e corpo alla Nazione. Ma c’è anche e soprattutto la percezione nitida che c’è qualcosa, nella mentalità ardita, che ancora oggi ci parla, che si innalza sopra le contingenze, che illustra un metodo e uno stile ancora oggi attualissimo.

Vivere è sempre scegliersi dei modelli: esempi che incarnino ciò che vogliamo essere e che ci indichino la rotta. Il nostro modello è da sempre l’ardito. In questa scelta c’è certamente la gratitudine e l’ammirazione verso persone in carne ed ossa che, nella Grande Guerra e nel periodo immediatamente successivo, hanno dato anima e corpo alla Nazione. Ma c’è anche e soprattutto la percezione nitida che c’è qualcosa, nella mentalità ardita, che ancora oggi ci parla, che si innalza sopra le contingenze, che illustra un metodo e uno stile ancora oggi attualissimo. Aparato central de la ideología moderna del progreso y del igualitarismo individualista, y medio por el cual se instaura una policía del pensamiento así como la destrucción de los derechos de los pueblos.

Aparato central de la ideología moderna del progreso y del igualitarismo individualista, y medio por el cual se instaura una policía del pensamiento así como la destrucción de los derechos de los pueblos.

Primera en aparecer, en 1776, bajo la forma de la Declaración de Independencia, la versión americana de la ideología de los derechos humanos hace más hincapié en la busqueda por el hombre de la felicidad, en el derecho del individuo a resistir a toda soberanía que obstaculizaría su "libre árbitro" y su placer, que en los derechos políticos del ciudadano. La Constitución americana refleja esta concepción del Estado de Derecho: los gobernantes tienen por principal objetivo la garantía de los derechos humanos. La finalidad asignada a la política es permitir que los hombres gocen, en seguridad, de sus bienes. Tal filosofía, que se inspira directamente en los hédonistas anglosajones y en los topicos del Segundo Tratado de Locke, presenta ya los fundamentos doctrinales del Estado benefactor occidental moderno, para el cual la gestión de la "felicidad pública" (common good) prevalece sobre la dirección política del destino de la nación. En este sentido, si la Revolución francesa fue fundadora de una "nación", la Revolución americana lo fue de una "sociedad", instancia despolitizada, dónde lo cotidiano y no la historia pasa a ser, como dice Baudrillard, el "destino social".

Primera en aparecer, en 1776, bajo la forma de la Declaración de Independencia, la versión americana de la ideología de los derechos humanos hace más hincapié en la busqueda por el hombre de la felicidad, en el derecho del individuo a resistir a toda soberanía que obstaculizaría su "libre árbitro" y su placer, que en los derechos políticos del ciudadano. La Constitución americana refleja esta concepción del Estado de Derecho: los gobernantes tienen por principal objetivo la garantía de los derechos humanos. La finalidad asignada a la política es permitir que los hombres gocen, en seguridad, de sus bienes. Tal filosofía, que se inspira directamente en los hédonistas anglosajones y en los topicos del Segundo Tratado de Locke, presenta ya los fundamentos doctrinales del Estado benefactor occidental moderno, para el cual la gestión de la "felicidad pública" (common good) prevalece sobre la dirección política del destino de la nación. En este sentido, si la Revolución francesa fue fundadora de una "nación", la Revolución americana lo fue de una "sociedad", instancia despolitizada, dónde lo cotidiano y no la historia pasa a ser, como dice Baudrillard, el "destino social".