« Le salafo-jihadisme est entretenu dans plusieurs pays… »

Entretien avec

Richard Labévière

Journaliste, Rédacteur en chef du magazine en ligne : prochetmoyen-orient.ch

Propos recueillis par Salima Tlemçani pour le journal El Watan

Ex: http://www.lesobservateurs.ch

Nous reproduisons l’entretien accordé par Richard Labévière au quotidien algérien El-Watan durant la conférence d’Alger sur « la dé-radicalisation », les 22 et 23 juillet derniers. Propos recueillis par Salima Tlemçani. Nous nous sommes permis de reprendre quelques erreurs de transcription qui altéraient la compréhension générale.

Spécialiste du financement du terrorisme islamiste, Richard Labévière, rédacteur en chef du magazine en ligne prochetmoyen-orient.ch, dénonce « la naïveté, le machiavélisme ou l’hypocrisie » de certains Etats comme la Suisse ou la France, qui recyclent d’anciens membres du GIA (Groupes islamiques armés). Dans l’entretien qu’il nous a accordé, il espère casser les faux-fuyants du politiquement correct des Nations unies et parler carrément de « takfirisme », de déviation de l’Islam, d’Islam radical salafo-jihadiste, entretenus par certains pays qui doivent être interpellés pour faire le ménage chez eux.

- El-Watan : Pourquoi, après tant de victimes, on continue à parler d’extrémisme violent au lieu de terrorisme ? A-t-on peur d’identifier le mal et ses causes ?

Richard Labévière : Nous sommes face aux faux-fuyants sémantiques du politiquement correct, liés au fonctionnement et aux contraintes formelles de ce genre de rencontres organisées sous l’égide du Conseil de sécurité de l’ONU, où l’on évite de citer nommément les pays et les responsabilités impliquées dans le phénomène terroriste. Cela débouche sur une langue de bois qui évite de « nommer un chat un chat ». Pourtant, la conférence d’Alger sur la dé-radicalisation concerne bien le terrorisme salafo-jihadiste et ses idéologies. Celles-ci nous ramènent à deux filiations principales : à la doctrine des Frères musulmans de Hassan al-Bana et Sayed Qotb, ainsi qu’à l’idéologie wahhabite, telle qu’elle est véhiculée par les médersas et les conseils d’oulémas d’Arabie Saoudite, du Qatar et l’ensemble de leurs relais internationaux… Lorsqu’on travaille sérieusement sur ces dossiers, on ne peut pas éviter d’identifier les vraies responsabilités sans nommer les Etats impliqués donc responsables de l’extension de la menace terroriste.

Les bailleurs de fonds, sur lesquels j’ai beaucoup travaillé depuis 25 ans, sont en majorité des donneurs d’ordres saoudiens, koweïtis, Emiratis, etc… Ce rappel évident ne veut pas dire qu’il faille criminaliser en bloc ces Etats. Mais, je pense qu’il faut parler vrai et nommer les idéologies et les mécanismes en cause ; remonter aux sources de financement, déconstruire leurs filiations à l’étranger, afin d’établir les chaînes de responsabilité, quitte à heurter quelques sensibilités. Le terrorisme est une technique, un mode opératoire. On ne lutte pas contre une technique et un mode opératoire, mais contre des objectifs précis et des ennemis clairement identifiés. Ce travail de traçage permet de situer les opérateurs et les organisations malfaisantes qui financent, appuient et entretiennent l’expansion du phénomène terroriste.

Il faut donc casser ce politiquement correct des Nations unies et parler plus précisément du « takfirisme », des déviations de l’Islam, d’Islam radical salafo-jihadiste entretenus par certains pays qu’il faut maintenant interpeller afin qu’ils fassent le ménage chez eux… La tenue de cette conférence, à Alger, est très importante, non pas parce que l’Algérie constitue un modèle de l’antiterrorisme, mais certainement pour sa grande expérience en la matière.

Elle s’est démenée durant les années 1985/1998, toute seule, sans appuis internationaux. Ses forces de sécurité ont combattu les précurseurs de ce que nous appelons aujourd’hui Dae’ch, puisque les GIA pratiquaient les mêmes horreurs et avaient proclamé le califat, sauf qu’à l’époque il n’y avait pas de téléphone portable, ni d’internet ; et qu’on était bien avant les attentats du 11 Septembre 2001. L’Algérie d’aujourd’hui se trouve dans un contexte géostratégique très déstabilisé depuis la guerre franco-britannique relayée par l’OTAN en Libye. Ce pays a véritablement implosé. Il est actuellement aux mains de groupes « takfiristes ». Ces derniers se sont vite redéployés en Tunisie, dans les pays de la bande sahélo-saharienne, des côtes de la Mauritanie jusqu’à la Corne de l’Afrique, avec des jonctions opérationnelless entre AQMI, Ansar Eddine, Boko Haram et les Shebab somaliens, grâce à l’argent des narcotrafiquants d’Amérique latine, qui disposent de têtes de pont aéroportuaires en Guinée Conakry, au Maroc et en Mauritanie.

El-Watan : Du Maroc jusqu’en Asie, la « politique du chaos » organisé vise la destruction d’Etats comme l’Irak, la Syrie, la Libye ou le Yémen avec l’expansion de groupes comme Dae’ch, ayant pris la succession d’Al-Qaïda et de ses héritiers Taliban en Afghanistan. Ne sommes-nous pas en présence de prestations de services négociés entre les puissants de ce monde et les groupes islamistes armés, qui apparaissent aussi bien équipés que des Etats, pour semer mort et dévastation ?

RL : Vous avez raison. Souvenez-vous, de la guerre d’Afghanistan (1979 – 1989), on estimait à 35 ou 40 000 le nombre des activistes étrangers passés dans les factions les plus extrémistes, dont la nébuleuse d’Oussama Ben Laden, le fils illégitime de la monarchie saoudienne, des Services américains et pakistanais. Dans le contexte de la Guerre froide, les Américains ont toujours utilisé l’extrémisme radical sunnite, et ce, dès l’instant où le président égyptien Nasser s’était tourné vers Moscou. Les différentes administrations américaines (républicaines et démocrates) n’ont cessé d’utiliser les Frères musulmans pour lutter contre le nationalisme arabe en Egypte, au Yémen, en Palestine, en Asie centrale et même dans le Sin-Kiang chinois....

Cette politique a culminé en Afghanistan, où les Américains ont fabriqué Ben Laden et ses émules. Après le retrait des troupes soviétiques en 1989, ils n’ont pas assuré le service après-vente et les effets induits leur sont revenus en pleine figure. L’élève s’est retourné contre ses maîtres. Le deuxième élément clef concerne l’Arabie Saoudite, partenaire stratégique des Etats-Unis depuis la signature du Pacte du Quincy (février 1945) entre Ibn Séoud (le fondateur du royaume d’Arabie saoudite) et le président Roosevelt : les Etats-Unis gèrent les premières réserves d’hydrocarbures du monde, tandis que Riyad exporte le wahhabisme jusqu’en Indonésie, en Afrique, voire en Amérique latine et en Europe.

Ce qui nous amène à cette situation d’aujourd’hui où la France, par exemple, est partie en guerre contre Bachar al-Assad pour faire plaisir au nouveau roi Salman. Les marchés d’armement avec l’Arabie Saoudite représentent quelques 35 milliards d’euros. Mieux, après les attentats du 11 Septembre 2011, les Américains ont pointé du doigt les Saoudiens, mais ils ont attendu mai 2011 pour aller tuer Ben Laden alors qu’ils connaissaient parfaitement sa villégiature pakistanaise depuis plus de cinq ans… Ils ont décidé de le tuer en mai 2011 parce qu’ils ne voulaient empêcher une jonction entre Al-Qaïda et les révoltes arabes déclenchées en janvier 2011.

Le calcul américain consistait à mettre les Frères musulmans au pouvoir partout dans les pays arabes, en Tunisie, en Egypte, etc., mais, malheureusement pour eux, cela n’a pas marché. En tout cas, l’administration Obama a décidé a ce moment de tourner la page al-Qaïda et d’utiliser le chaos en recourant à de petits groupes en Irak et ailleurs, permettant à Dae’ch de se développer et de conquérir des territoires importants en Irak et en Syrie. Lorsque les fêlés de Dae’ch ont proclamé le califat, tout le monde s’est inquiété, à commencer par les pays du Golfe. Les Saoudiens ont eu peur qu’ils ne revendiquent la gestion des Lieux saints (La Mecque et Médine).

Dae’ch est né d’une scission interne d’al-Qaïda en Syrie et en Irak. Au départ, son expansion s’est faite avec la bienveillance, sinon sous le contrôle des services américains, turcs et saoudiens. Nous sommes dans une logique d’échecs en série, mais d’échecs et de désastres prémédités. D’abord en Afghanistan avec le retour des Talibans, puis surtout avec les conséquences désastreuses de la deuxième guerre d’Irak et la chute de Bagdad du printemps 2003. Quand le proconsul américain Paul Bremer démantèle l’armée irakienne et le parti baath, il sait très bien qu’il va favoriser les divisions ethniques et contribuer à re-tribaliser, sinon détruire le grand Etat-nation arabe qu’était l’Irak. Ce faisant, il met en œuvre la prophétie d’Oded Yinon - un conseiller du ministère israélien des Affaires étrangères - qui écrivait en 1982, qu’il était dans l’intérêt stratégique d’Israël de casser les Etats-nations arabes en autant d’ethnies et de tribus qui se combattraient entre-elles. Par extension, la « fitna », jetant les Sunnites contre les minorités chi’ites constitue une véritable aubaines pour les stratèges de Washington et de Tel-Aviv : diviser pour régner…

Les attentats commis par Dae’ch, ciblant des mosquées chi’ites en Irak, en Syrie, au Pakistan ou au Koweït, illustrent parfaitement cette théorie des néoconservateurs américains, dite de l’« instabilité constructive », permettant aux Etats-Unis et à leurs alliés d’exploiter le pétrole et les richesses de ces Etats fragilisés, sinon « faillis » en toute tranquillité.

El-Watan : Pourquoi à chaque fois, comme vous le dites, l’élève dépasse le maître et les Occidentaux, notamment les Américains, n’en tirent pas les leçons ?

RL : J’ai eu l’occasion, à maintes reprises, de dire que si Dae’ch n’existait pas, il aurait fallu l’inventer. Les puissances occidentales auraient dû l’inventer… Comment expliquez-vous qu’une coalition internationale anti-Da’ech aussi importante, avec des moyens aussi colossaux, n’arrive pas à neutraliser quelque 40 000 hommes disposant de quelques blindés ? Sur le plan militaire, cela est strictement inconcevable. Pour éradiquer Dae’ch, la plupart des experts militaires savent très bien qu’il suffirait de déployer au sol un contingent d’une dizaine de milliers de forces spéciales pour engager deux ou trois confrontations définitives.

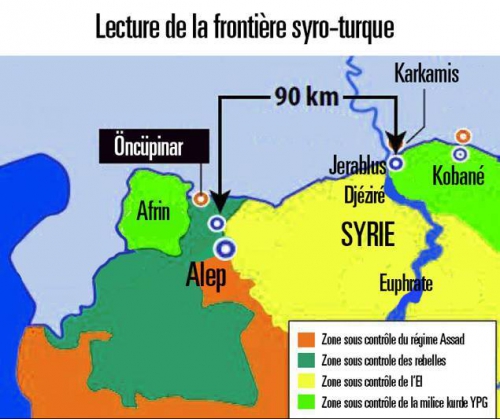

On ne le fait pas parce qu’on veut canaliser le phénomène et l’utiliser pour déstabiliser la région, pour faire fonctionner les industries militaires et maintenir un niveau de violence nécessaire aux jeux d’alliances stratégiques, afin de contenir les pays dits « méchants » comme l’Iran, la Syrie qu’on veut démanteler et le Hezbollah libanais qui, pourtant défend aujourd’hui, en première ligne, l’intégrité et la souveraineté du Liban. Nous sommes dans une logique où, d’un côté, on assiste à la démultiplication de groupes armés qui profitent des revenus des trafics de drogue, d’armes d’êtres humains, d’ivoire d’éléphants…. et, de l’autre, des réponses tactiques d’une coalition internationale hétéroclite dont les Etats membres cherchent d’abord à défendre et promouvoir leurs propres intérêts économiques et stratégiques ; le plus bel exemple étant la Turquie. Sous prétexte de lutter contre Dae’ch, ce qu’elle ne fait pas, elle en profite pour décimer les Kurdes, qui constituent pourtant les premières forces engagées au sol contre les terroristes de l’ « Etat islamique ».

En fait, les deux sont des ennemis complémentaires. Le terrorisme est un mal nécessaire qui rapporte beaucoup d’argent. On évite soigneusement de remonter aux causes, notamment financières du terrorisme parce qu’on identifierait alors ses véritables bénéficiaires. Prenons un seul exemple très actuel : naïveté ou machiavélisme de certains Etats comme la France ou la Suisse qui recyclent d’anciens terroristes des GIA dans des ONGs, spécialisées dans la défense des droits humains et de la démocratie. A défaut d’en pleurer, c’est à mourir de rire, sinon d’indignation. En mourir, c’est souvent le cas…

El-Watan : Dans cette confrontation géostratégique d’intérêts, l’Algérie est-elle la cible ou l’alliée ?

RL : Le peuple algérien a fait face au colonialisme, à la Guerre de libération, à la décennie noire (1988/1998). Quelle histoire ! Et maintenant, elle est confrontée, presque encerclée de menaces terroristes de toutes parts. Elle n’est pas forcément un « modèle », mais sa riche expérience en la matière peut être partagée. Quand les militaires parlent de « retex » (retour d’expérience), on voit très bien que les institutions algériennes fonctionnent, l’armée fait son boulot comme elle l’a fait auparavant, non seulement pour l’intégrité et la stabilité de l’Algérie, mais pour l’ensemble des autres pays de la Méditerranée, confrontés aux flux migratoires qu’ils n’arrivent pas à juguler. Sans l’Algérie, ce sont des millions et non pas des milliers d’immigrés qui se déverseraient dans les ports européens.

Mais il est clair que l’Algérie garde l’image du front du refus et qu’elle joue le rôle d’empêcheur de tourner en rond au sein de l’OPEP et d’autres institutions internationales, notamment l’Union africaine. Dans la mesure où elle a toujours revendiqué farouchement son indépendance et sa souveraineté sur les plans régional et international, elle devient un pays gênant comme l’ont été l’Irak, la Libye et la Syrie aujourd’hui ainsi que les autres Etats-nations du Proche-Orient n’acceptant pas le nouvel ordre géostratégique américano-israélo-saoudien. Il y a des pays arabes qualifiés - comme l’avait proclamé en son temps la secrétaire d’Etat Condoleezza Rice - de « modérés », cautionnant l’agenda des néoconservateurs américains et ceux qui refusent cet alignement. L’Algérie refuse l’alignement. Elle reste perçue comme un obstacle à la mondialisation économique libérale, sauvage et mafieuse, qui, faut-il le souligner, est toujours allergique aux Etats-nations forts, indépendants et souverains.

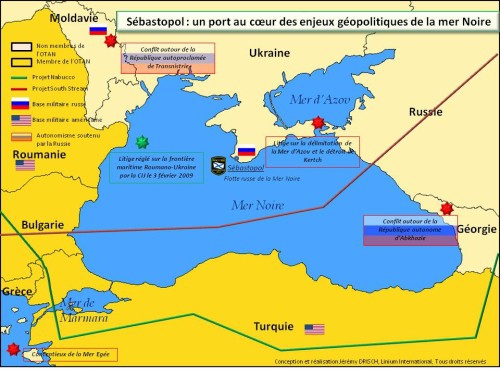

C’est pour cela qu’on veut démanteler la Syrie, qu’on a cassé l’Irak, qu’on a coupé le Soudan en deux Etats, comme on veut scinder le Yémen ainsi qu’on l’a fait au Kosovo, devenu aujourd’hui un micro-Etat mafieux spécialisé dans les trafics d’organes humains, d’armes et de prostituées. On veut faire des Etats confettis qui acceptent le nouvel ordre des Américains. Lors de cette conférence d’Alger, le représentant de la Russie a déclaré que la Syrie est une ligne rouge, parce que si demain Dae’ch prend le pouvoir, l’ « Etat islamique » menacera le Caucase, à nouveau la Tchétchénie, voire directement Moscou. Heureusement que face aux pays du Golfe, qui financent et sous-traitent ces politiques destructrices, il y a des Etats comme l’Algérie et la Russie qui demeurent dans des logiques stato-nationales et régaliennes.

El-Watan : Justement, ne voyez-vous pas qu’à travers cette façon d’éviter de nommer les idéologies à l’origine de cette altération de l’Islam, il y a une volonté de protéger le Qatar et l’Arabie Saoudite ?

RL : Certainement ! Mais ces pays ne sont pas uniquement responsables de la diffusion des idéologies radicales, mais aussi, comme nous le disions, du financement de l’islamisme politique et militaire. Je travaille depuis 20 ans sur les financements des groupes islamistes terroristes, mais également sur les systèmes de medersa qui, à coups de pétrodollars, ont détruit les confréries soufies pluralistes dans toute l’Afrique subsaharienne, au Niger, au Sénégal et ailleurs afin de les remplacer par le dogme wahhabite totalement étrangers aux pratiques religieuses de ces pays.

C’est là que les choses doivent être clairement dites. Cela ne se fait peut-être pas d’une manière publique, mais dans les travaux à huis clos, les représentants du Niger, de la Fédération de Russie, du Sénégal, de l’Egypte ont exprimé des inquiétudes très claires. Il y a une prise de conscience de plus en plus générale, débouchant sur non pas la recherche de modèles « clés en main » de dé-radicalisation mais sur des « retex », des retours d’expérience propices à l’échange et à des coopérations régionales et internationales. La dé-radicalisation commence par l’école et l’éducation. Il faut être tout à fait rigoureux dans la formation des différentes instances de diffusion religieuses afin d’arriver à des pratiques modérées et respectueuses de la croyance des « autres ». Cette posture se fonde sur la connaissance de l’Autre, donc sur son acceptation. Les causes de tous ces extrémismes sont, très souvent d’abord liées à l’ignorance de l’Autre…

En Afrique subsaharienne, et même en Europe, il y a un débat sur la nécessité d’une réflexion approfondie sur l’Islam. Je ne suis pas islamologue, mais je me réfère à des spécialistes, comme le grand juriste égyptien (malheureussement disparu) Al-Ashmawi qui a lutté toute sa vie contre toutes les formes d’islamismes politiques et militaires ayant pris l’Islam en otage. Il plaidait, déjà au début des années 1980, pour un profond mouvement de réforme de l’Islam à travers des outils pédagogiques et institutionnels ad hoc, prônant notamment l’apprentissage du fait religieux dans les écoles, avec des accords et des conventions de partenariat de réciprocité entre les pays, parce que, à quoi sert-il que l’Algérie, la Tunisie, la France ou d’autres pays fassent des efforts sur l’apprentissage du fait religieux, si dans le même temps, les oulémas saoudiens continuent à affirmer que la terre est plate ?

El-Watan : Ne voyez-vous pas que l’Algérie reste victime d’une incompréhension, qui date des années 1990, et qui ressurgit aujourd’hui à travers certaines réactions internationales après les attaques terroristes de Tiguentourine et plus récemment de Aïn Defla, rappellant ainsi la logique des partisans du « qui tue qui ? » ?

RL : Je crois qu’il y a quand même une certaine évolution. Les anthropologues et les experts les plus sérieux ont tordu le cou à cette monstrueuse propagande, aux impostures intellectuelles et politiques du « qui tue qui ? ». Il y a quand même eu, rétrospectivement, une condamnation unanime de cette propagande, notamment en France, en Allemagne, en Suisse et même certains pays du Golfe, même si - nous le disions à propos des ONGs -, ces pays n’en n’ont pas tirer toutes les conséquences !

El-Watan : La Jordanie et le Bahreïn…

RL : Oui, les deux ont condamné les derniers attentats. Il est décevant de constater, néanmoins, que les pays arabes, surtout la Ligue arabe, n’assurent que le service minimum quand il s’agit de réagir aux attentats commis en Algérie. Mais quand le président du Sénat suisse tresse les louanges de la lutte antiterroriste, que le président Hollande loue les relations franco-algériennes en matière de lutte antiterroriste, que les Allemands voire les Britanniques, reconnaissent le rôle important joué par l’Algérie dans le même domaine, je pense que votre pays a fait un progrès considérable.

C’est vrai qu’il y a toujours cette réticence à son égard à cause de ses positions qui l’honorent face aux crises du Yémen, d’Irak, de Libye et de Syrie. Mais ses efforts diplomatiques dans le règlement pacifique des crises, comme celles du Mali, de Libye, du conflit entre l’Erythrée et l’Ethiopie, forcent le respect et une certaine reconnaissance internationale.

L’Algérie n’est pas sur la ligne américano-saoudo-israélienne. Elle gêne par sa tradition de la défense des indépendances nationales, notamment sur la Palestine, la Syrie et les autres crises proche-orientales. Ce qui la rend suspecte aux yeux de tous les pays qui ont décidé de s’aligner sur cet agenda américano-saoudo-israélien. Cet alignement a pour centralité le conflit israélo-palestinien et le règlement de la guerre en Irak et la Syrie. Nous sommes dans une logique de confrontation de deux camps, occidentalo-saoudo-israélien, et celui d’un front du refus représenté par l’Iran, la Syrie et le Hezbollah libanais ainsi que les nationalistes qui soutiennent la cause palestinienne.

El-Watan : Comment expliquer que les Algériens soient peu nombreux dans les rangs de Dae’ch, alors qu’ils constituaient le contingent le plus important au sein d’al-Qaïda ?

RL : On peut identifier trois facteurs qui expliquent ce fait. Le premier est que chaque famille algérienne garde en mémoire l’histoire extrêmement douloureuse des années 1990. Le peuple algérien a eu cette maturité du malheur qui fait qu’aujourd’hui, ses enfants ne rêvent plus du jihad en Irak ou en Syrie, parce qu’ils en connaissent les impostures spirituelles et idéologiques. Le deuxième facteur est lié au fonctionnement des institutions de l’Etat algérien. Que l’on soit d’accord ou non avec la situation politique interne, il y a une réalité que personne ne peut nier. Les institutions fonctionnent.

L’Algérie a tenu le coup seule durant dix ans, sans l’appui de la communauté internationale, et aujourd’hui elle continue à le faire en déployant ses moyens militaires et diplomatiques et cela force, on l’a dit, une certaine reconnaissance, voire une admiration certaine. Le troisième facteur nous ramène aux fondamentaux à l’héritage de la Révolution nationale de l’indépendance de l’Algérie. En Syrie par exemple, la communauté algérienne est suspectée d’être l’alliée de l’Etat syrien et du baathisme mais aussi pour avoir une conception nationale qui est contradictoire avec la oumma. Pour moi, ce sont les trois raisons qui font que les Algériens soient peu présents dans les rangs de Dae’ch. On ne sort pas indemne de ce que vous aviez subi durant les années 1990 sans un minimum de mémoire et de maturité politique.

El Watan : L’armée algérienne a fait son travail, même si ce travail doit être mieux relayé par les médias, les mosquées, les écoles, etc. De nombreux spécialistes disent que l’intégrisme, qui constitue la matrice de l’extrémisme violent, est là et n’a pas été vaincu comme l’a été le terrorisme. N’y a-t-il pas de risque de retour vers les années de violence ?

RL : Je reste très confiant par rapport aux capacités institutionnelles algériennes, même s’il y a des difficultés à gérer l’avenir et à trouver des solutions aux nouveaux défis. L’Algérie est aujourd’hui fragilisée économiquement à cause de la politique de bas prix du baril de pétrole, imposée par l’Arabie Saoudite pour mettre en difficulté ses ennemis géopolitiques membres de l’Opep, à savoir le Venezuela, la Russie et l’Algérie.

El Watan : Voulez-vous dire que la baisse des prix du pétrole est une politique de sanction?

RL : C’est une manière de sanctionner les pays qui ne sont pas sur la ligne de la mondialisation économique vue par les Etats-Unis, les pays du Golfe et Israël. On crée un contexte économique qui défavorise l’Algérie, on attise certaines revendications sociales comme celles liées au gaz de schiste par exemple, ou encore on pousse à la confrontation communautaire, comme cela s’est passé à Ghardaïa, on aide à faire remonter des groupes islamistes du sud du pays, etc. En fait, on fait tout pour que plusieurs problèmes entrent en convergence et fragilisent l’Algérie. Cependant, je reste très confiant quant à la solidité des institutions du pays et de son armée pour faire face à ces situations construites.

El-Watan : Le fait que nous soyons entourés par des pays pourvoyeurs d’éléments de Dae’ch ne suscite-t-il pas le risque d’implantation de cette nébuleuse terroriste ?

Le trio Sarkozy-Cameron-Obama n’a pas pris conscience des conséquences de la guerre qu’il a menée en Libye, suscitant une implosion politique de ce pays immense. Rappelez-vous, l’Union africaine était en discussion avec les Libyens. Elle était sur le point d’arriver à une sortie de crise en faisant évoluer les positions d’El Gueddafi. Mais la France et la Grande-Bretagne ont décidé d’intervenir et d’outrepasser la résolution 1973 de l’ONU. A ce jour, ces pays n’ont pas encore fait leur mea culpa à propos du chaos qu’ils ont créé dans ce pays.

La grande force de l’Algérie, c’est sa stabilité. Si elle sombre, ce ne sont pas des milliers mais des millions de migrants qui vont se déverser en Europe. Cela est un atout essentiel. Il ne s’agit pas de culpabiliser seulement les pays européens qui n’accueillent pas suffisamment le flux migratoire, mais aussi les politiques au Nord, qui n’ont pas eu le courage de dire ou de provoquer une réunion internationale tripartite : Union européenne-Union africaine-Ligue arabe et de faire en sorte que les millions de dollars versés par l’Arabie Saoudite et des pays du Golfe, aux medersas du Niger jusqu’au Sénégal, servent au développement local de ces régions afin de fixer les population locales et de lutter contre l’émigration clandestine. L’Algérie se trouve dans cette intersection-clé du dispositif.

El-Watan : Ces préoccupations ont-elles été soulignées lors de cette conférence d’Alger ?

RL : Oui, il y a eu des interventions très pertinentes, y compris de la part de l’UE, et cela a suscité des réactions du Niger, du Sénégal et de la Russie qui ont exprimé des inquiétudes locales, mais aussi la nécessité d’échange des expériences et une réponse globale à une lutte réelle contre Dae’ch et les nouvelles formes de violence terroriste. La finalité du terrorisme, on ne le dit pas souvent, est de faire de l’argent. S’il s’étend et reconduit ses canaux, c’est parce que nous n’étudions pas suffisamment les connexions du crime organisé, des grands cartels de cocaïne et des trafiquants d’ivoire d’éléphant qui évoluent en Afrique subsaharienne. Leur principal objectif est de faire de l’argent sous couvert de défense de l’Islam… Il s’agit de déconstruire cette imposture !

Propos recueillis Salima Tlemçani, journaliste, El-Watan

Le troisième fait est au cœur de mon livre, Le Mur de l'Ouest n'est pas tombé. Les États-Unis attendent la guerre, ils ont besoin de la guerre extérieure qui seule, va les faire sortir de la crise sans fin où l'hyperfinance les a plongé. Seul, un conflit extérieur les fera sortir du conflit intérieur qui monte. D'où la rhétorique de la menace, du terrorisme, de la Nation en danger, qui manipule l'opinion intérieure et qui assure seule l'injustifiable pouvoir de l'hyperfinance sur une Amérique en voie de sous-développement.

Le troisième fait est au cœur de mon livre, Le Mur de l'Ouest n'est pas tombé. Les États-Unis attendent la guerre, ils ont besoin de la guerre extérieure qui seule, va les faire sortir de la crise sans fin où l'hyperfinance les a plongé. Seul, un conflit extérieur les fera sortir du conflit intérieur qui monte. D'où la rhétorique de la menace, du terrorisme, de la Nation en danger, qui manipule l'opinion intérieure et qui assure seule l'injustifiable pouvoir de l'hyperfinance sur une Amérique en voie de sous-développement.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Cette déclaration confirme ce que tout observateur attentif sait, mais son intérêt réside dans le fait qu’elle vient d’une figure du mondialisme.

Cette déclaration confirme ce que tout observateur attentif sait, mais son intérêt réside dans le fait qu’elle vient d’une figure du mondialisme.

L’Amérique s’impose de plus en plus comme une puissance tératologique et apocalyptique, illustrant une destinée de violence depuis presque deux siècles maintenant. En guerre elle donne Hiroshima, l’Irak ou le Vietnam, en culture les Tortues Ninja, Madonna ou Lady Gaga, en économie inégalités et dettes, des zones zombies ou la hideuse guirlande des Urban Sprawls (prolifération cancéreuse et géométrique des banlieues) qui défigurent le monde, et que le grand essayiste et écologue Dean Kunstler a brillamment dénoncé.

L’Amérique s’impose de plus en plus comme une puissance tératologique et apocalyptique, illustrant une destinée de violence depuis presque deux siècles maintenant. En guerre elle donne Hiroshima, l’Irak ou le Vietnam, en culture les Tortues Ninja, Madonna ou Lady Gaga, en économie inégalités et dettes, des zones zombies ou la hideuse guirlande des Urban Sprawls (prolifération cancéreuse et géométrique des banlieues) qui défigurent le monde, et que le grand essayiste et écologue Dean Kunstler a brillamment dénoncé. Voilà où nous en sommes deux siècles après Tocqueville, quand les vassaux et les politiciens choisis (un politicien européen n’est plus élu, il est choisi, a déclaré un historien américain) vont accepter leur ruine avec un bel esprit de renoncement et dans l’indifférence d’une opinion publique momifiée. Les prétextes incriminés relèvent de la plus criante hypocrisie, hypocrisie qui existait déjà à l’époque de Rudyard Kipling ou Jules Verne quand on envahissait et pillait un pays pour les mêmes éhontés prétextes humanitaires. On évoque souvent l’hypocrisie de cette civilisation « démocratique » anglo-saxonne; l’analyste anti-impérialiste Hobson parlait en 1900 d’inconsistance de l’esprit humanitaire et impérial britannique. Peu cher payé pour les camps de concentration des Boers…

Voilà où nous en sommes deux siècles après Tocqueville, quand les vassaux et les politiciens choisis (un politicien européen n’est plus élu, il est choisi, a déclaré un historien américain) vont accepter leur ruine avec un bel esprit de renoncement et dans l’indifférence d’une opinion publique momifiée. Les prétextes incriminés relèvent de la plus criante hypocrisie, hypocrisie qui existait déjà à l’époque de Rudyard Kipling ou Jules Verne quand on envahissait et pillait un pays pour les mêmes éhontés prétextes humanitaires. On évoque souvent l’hypocrisie de cette civilisation « démocratique » anglo-saxonne; l’analyste anti-impérialiste Hobson parlait en 1900 d’inconsistance de l’esprit humanitaire et impérial britannique. Peu cher payé pour les camps de concentration des Boers…