Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES / CRITICON (Munich) - ORIENTATIONS (Bruxelles) - Février 1988

Habermas sur la défensive:

Politique, philosophie et polémique

par Hans-Christof Kraus

N.B.: Ce texte est en même temps une recension critique de deux ouvrages récents de Jürgen Habermas: Die Neue Unübersichtlichkeit (Francfort, Suhrkamp Verlag, 1985, 269 p., 14 DM) et Der philosophische Diskurs der Moderne (Francfort, Suhrkamp Verlag, 1985, 450 p., 36 DM), recueil de douze cours. Dans le texte ci-dessous, ces deux livres sont indiqués par les abréviations NU et PhD.

Incroyable mais vrai: Jürgen Habermas, la tête pensante la plus en vue et la plus féconde de la gauche ouest-al-le-mande, est sur la défensive. Lui qui proclamait encore en 1979: "Je tiens à passer pour un mar-xiste" (1), se plaint aujourd'hui avec cette faconde dont il a le secret, de ce que "les efforts de la praxis philosophique pour re-for-muler le projet de la modernité dans une optique marxiste ont perdu de leur crédibilité" (PhD, 380). Le socia-lisme, il ne peut, au mieux, que le définir a contrario: "Le socialisme consiste avant tout à savoir ce dont on ne veut pas" (NU, 73). Quant au capitalisme, il n'est peut-être pas si condamnable que cela! "Faisons donc vio-lence à nos sentiments: le capitalisme a été un franc succès, au moins sur le plan de la reproduction maté-rielle, et il l'est toujours" (NU, 194). Faussement perspicace, Habermas pérore sur la "singulière évanescence d'un certain type de progrès" (NU, 67) qui serait (quelle découverte!) "le propre des peuples qui n'ont pas eu leur révolution" (NU, 68).

Habermas manie la litote avec bonheur. Et donne dans la modestie: "Je ne suis pas un producteur de Weltan-schauung; je voudrais en fait laisser quelques petites vérités. Pas une seule et grande Vérité". Il faut dire qu'il a dé-jà mis au rancart la "conception élitaire de la Vérité chez les Anciens", qu'il considère comme un "mythe creux". Pour finir, il se drape avec une feinte irritation dans le rôle de "l'auteur inactuel" auquel le temps pré-sent n'est pas particulièrement propice et ne manifeste qu'un goût mitigé pour sa théorie de la "rationalité com-municative" (NU, 179).

Contre les rénégats de la gauche et les conservateurs impénitents!

A partir de cette position défensive, et se rappelant que "l'attaque est la meilleure défense", Habermas prend pour cible deux catégories d'adversaires dont il tente de minimiser les différences: d'une part, les renégats de la gauche, espèce particulièrement prolifique en France (Foucault, Glücksmann, Lévy, Lyotard), chez lesquels il croit déceler "les thèmes bien connus de la contre-Aufklärung": les "théories sur la puissance" propres au "pessimisme bourgeois" de Hobbes à Nietzsche; celles-ci ne seraient plus que des "positions de repli pour trans-fuges désabusés" (PhD, 302, note 26). Bien entendu, Habermas ne se pose à aucun moment la seule ques-tion intéressante qui puisse être posée: pourquoi ce sont précisément d'anciens gauchistes que l'on trouve au-jour-d'hui prêts à "sacrifier leur intelligence à seule fin de mettre un terme à leur déboussolement" et à "s'a-ban-donner au jeu grotesque de l'extase esthético-religieuse" (PhD, 361)! Sa polémique contre les "renégats de la gau-che" trahit plutôt sa propre perplexité et ne peut faire oublier qu'à l'évidence, une certaine forme d'Auf-klä-rung rationaliste, à laquelle adhère encore Habermas, est devenu inacceptable, y compris pour ces intellectuels de gauche qui, naguère, ne juraient que par la raison.

L'autre cible de Habermas, ce sont les conservateurs de tout poil. Cependant, une espèce particulière retient son attention. Habermas sait reconnaître l'adversaire; il aura au moins retenu cela de Carl Schmitt: ce sont les "vieux nietzschéens" qui "sortent de leurs trous pour clamer publiquement les fantasmes élitistes qui ont tou-jours meublé leurs cervelles" (NU, 61). A la bonne heure. D'autant que le compliment peut être retourné à l'en-vo-yeur: souhaitons à monsieur le professeur Habermas (et à nous-mêmes!) l'avènement d'une époque où lui et ses épigones marxiens auront l'occasion de réintégrer leurs trous de souris sans oublier d'emporter leurs fan-tas-mes égalitaires!

I. La critique de la pensée conservatrice

Habermas est connu pour affectionner l'abstraction, la classification, la schématisation. Les conservateurs, il les range d'emblée dans quatre tiroirs: les "vieux conservateurs", les "néo-conservateurs", les "nouveaux con-servateurs allemands" et le courant "jungkonservativ". Les premiers sont expédiés en un tour de main; le dé-bat est en effet stérile: "le recours des paléoconservateurs à des vérités religieuses ou métaphysiques ne pèse plus d'aucun poids dans le discours philosophique de la modernité" (PhD, 74).

Le libéralisme fondamental des "néo-conservateurs" américains

Les "néo-conservateurs" sont déjà un adversaire plus sérieux. L'expression désigne chez Habermas un groupe de publicistes américains, ci-devant de gauche voire gauchistes, reconvertis dans le libéral-conservatisme (Pod-ho-retz, Kristol) ou dans la sociologie (Bell, Berger et Lipset). L'une de leurs préoccupations est par exemple de savoir comment transposer sur le marché les problèmes du budget de l'Etat et pallier la crise culturelle ac-tuelle "en modérant des principes démocratiques qui ont placé trop haut leur niveau de légitimation" (NU, 34). Mais la critique finale de Habermas parle d'elle-même: il n'a pas affaire à des conservateurs. Irving Kristol s'est lui-même défini, à juste titre, comme un "libéral malmené par les réalités"… Quant à Daniel Bell, qui juge né-ces-saire "une égalité ouverte au compromis", il n'est pour Habermas, qu'un "libéral logique avec lui-même" (NU, 39). La première joute avec les conservateurs est donc un coup d'épée dans l'eau: sous l'étiquette de "néo-con-servateurs", Habermas critique non des conservateurs mais… des libéraux (2).

Les "nouveaux conservateurs" de la tradition allemande

Le troisième tiroir s'ouvre sur les "nouveaux conservateurs" en République fédérale (3). Héritiers de l'hégélia-nisme de droite, ils se laissent docilement porter par "la dynamique de la modernité sociale en banalisant la cons-cience moderne du temps et en ramenant la raison à l'intellect (Verstand). Leur conception de la rationa-lité est de type utilitariste" (PhD, 57). Habermas tente ensuite d'illustrer leur "réconciliation timide" (selon lui) avec la modernité (NU, 40) en évoquant Joachim Ritter, Ernst Forsthoff et Arnold Gehlen (NU, 41 ss.). Mais ses arguments ne sont, pour la plupart, que des combats d'arrière-garde à peine déguisés: lorsqu'il repro-che à Gehlen et à Schelsky d'avoir profité du chaos culturel orchestré (mais non voulu paraît-il…) par les idéo-logues de gauche pour en tirer prétexte à une "chasse aux intellectuels" et "mobiliser les ressentiments de la classe moyenne" (NU, 46), sa critique fait sourire. Aux thèses conservatrices, comme celle de l'épuisement de la modernité culturelle ou de la nécessité d'une nouvelle conscience de la tradition, Habermas ne trouve rien d'au-tre à opposer que la sempiternelle phraséologie creuse de la gauche: il faut-moraliser-la-politique, "démo-cra-tiser les procesus de décision pour placer l'action politique sous le signe de la justice sociale, trouver des formes de vie souhaitables" (NU, 51), etc… Il garde pour la fin sa grosse artillerie: les nouveaux conser-va-teurs veulent "tourner le dos à l'Occident et aux Lumières", ils se réclament (horribile dictu!) de traditions spé-cifiquement allemandes, comme celle du "luthérianisme d'Etat" qui repose sur une "anthropologie pessi-mis-te" (NU, 54), l'objectif final étant "l'abandon de la modernité" et "l'hommage à la modernisation capitaliste" (id.). Sur le plan philosophique, l'argumentaire n'est guère plus rigoureux: le "traditionalisme" néo-conser-va-teur d'un Freyer et surtout d'un Ritter délégitime les "positions critiques de l'universalisme moral et des forces créatrices et subversives de l'art d'avant-garde" (PhD, 93) au nom de "conceptions esthétiques rétrogrades" (bien entendu). Ici encore, les concepts s'affolent: subitement, il n'est plus question de "nouveaux conser-va-teurs" mais de "l'émergence de libéraux tardifs militants (!) qui, chez nous, sont allés à l'école de Gehlen et de Carl Schmitt" (NU, 181), récusent "l'héritage du rationalisme occidental" et mobilisent la Gegenaufklärung (NU, 182). Ce seraient donc, à nouveau, des libéraux? Si les catégories sémantiques qu'Habermas élabore lui-mê-me sont aussi exigües, et leurs cloisons aussi perméables, rien d'étonnant à ce que Habermas soit aujour-d'hui acculé à la défensive…

Les "jeunes conservateurs" qui veulent faire éclater le cadre du rationalisme occidental

Mais les choses se compliquent encore: dans le dernier tiroir qu'ouvre Habermas s'entassent les "jeunes con-ser-va-teurs" dont la généalogie lui pose les mêmes problèmes que leurs (soi-disant) représentants actuels: en effet, nous avons, d'un côté, les "nouveaux conservateurs" (c'est-à-dire, nous venons de le voir, les "libéraux tar-difs" formés chez Carl Schmitt!) qui seraient les héritiers des Jungkonservativen de la République de Weimar sous l'influence desquels ils auraient opéré une "réconciliation timide avec la modernité" (NU, 40). Mais, d'au-tre part, ces mêmes "nouveaux conservateurs" seraient essentiellement les héritiers des hégéliens de droite (NU, 41; PhD, 57, 71, 86 ss.) dont l'erreur, au rebours des hégéliens de gauche, serait une interprétation fausse des rapports entre l'Etat et la société. D'un côté, donc, Carl Schmitt et ses élèves, Huber et Forsthoff ("jeunes con-servateurs" s'il en fut!) sont considérés comme des "hégéliens de droite" (PhD, 89); de l'autre, les "jeunes con-servateurs" ne seraient que des disciples de Nietzsche (PhD, 57) dont "l'antihumanisme" consistait à vou-loir "faire éclater le cadre du rationalisme occidental, à l'intérieur duquel évoluaient encore les tenants de l'hé-gé-lianisme, de gauche comme de droite" (PhD, 93).

Mais là où la démonstration devient vraiment curieuse, c'est lorsque Habermas avance les noms de quelques "re-présentants" de la tendance jungkonservativ: à l'exception d'Ernst Jünger, sur lequel il passe rapidement (NU, 40 et PhD, 161), on ne trouve dans son énumération aucun "conservateur révolutionnaire" ni personne per-pétuant cette tradition; après Heidegger et Bataille, on trouve surtout, pour la période actuelle, Derrida, La-can, Foucault et Lyotard (PhD, 120, 7). Baptiser "jeunes conservateurs" ces auteurs, uniquement parce que cer-tains d'entre eux ont repris des thèmes déjà présents chez Nietzsche, est proprement absurde (Heidegger mis à part).

Bataille, Lacan, Lyotard, Derrida et Foucault: pour Habermas, ils seraient les "Jungkonservativen" d'aujourd'hui!

Bataille, par exemple, doit être écarté d'entrée de jeu: il fut un communiste convaincu qui vit dans le stalinisme ins-titué la condition première de la réalisation de ses idées. Quant à savoir ce que fait Lacan, psychanalyste struc-turaliste, dans les rangs des "Jeunes conservateurs", la question demeure sans réponse sérieuse possible. Son nom, heureusement, n'est que rarement cité par Habermas. Lyotard, que Habermas se faisait fort de "démasquer", voici cinq ans, comme "néo-conservateur", a, depuis, opposé un démenti formel à cette appelation (4). Mê-me chose pour Derrida.

Quant à Foucault, mort en 1984, s'il s'est justement moqué de l'étroitesse d'esprit de la vieille gauche (à la-quel-le il a lui-même appartenu, puisqu'il militait au PC), cela ne signifie nullement qu'il se soit transformé en "conservateur": l'anarchisme bizarre, à prétentions esthético-hédonistes, qu'il a incarné vers la fin de sa vie (5) ne relève pas plus de l'idéologie jungkonservativ que son étrange enthousiasme pour la révolution ira-nien-ne (6). Et s'il fallait une preuve de la distance qui sépare Foucault d'un Arnold Gehlen, par exemple, (avec le-quel Habermas tient sans cesse à le mettre en parallèle), il n'est que de relire sa critique des "institutions to-ta-les" des temps modernes, dont les conclusions sont diamétralement opposées aux thèses centrales de la théo-rie des institutions chez Gehlen. Là encore, la critique des "conservateurs" est boîteuse: les "jeunes conser-va-teurs" ne sont finalement, pour la plupart, qu'un mélange insolite de paléo-marxistes et de néo-anarchistes qui, d'ailleurs (dans la mesure où ils sont encore en vie et peuvent donc se défendre), ont vivement protesté contre les classifications pour le moins arbitraires de Habermas.

Signalons pour terminer une autre contradiction flagrante dans sa critique du "néo-" ou du "nouveau" conser-va-tis-me: d'un côté, Habermas critique le refoulement de l'Etat hors de la sphère économique au nom d'une éco-no-mie politique orientée sur l'offre, qu'il juge, évidemment, "anti-sociale" (NU, 34, 153 ss.); de l'autre, il vitu-pè-re rageusement le "hobbisme", l'"étatisme", le "légalisme autoritaire" et autres horribles méfaits des conser-vateurs (NU, 65, 91, 97, 102, 104, 107 ss.), coupables à ses yeux de réclamer "trop d'Etat". Ici encore, Ha-bermas devrait accorder ses violons… Les attaques véhémentes de Habermas contre tout ce qu'il estime "con-servateur" (que ce soit "paléo", "néo", "nouveau" ou jungkonservativ) ne sont, tout compte fait, que du vent, soit parce qu'Habermas se trompe de cible, soit parce qu'il oppose la polémique aux arguments.

II. Habermas et l'actualité politique

"Je suis moi-même un produit de la reeducation; un produit pas trop raté, j'espère", disait de lui-même Ha-ber-mas en 1979. Sur ce point, qu'il se rassure: ses craintes en la matière sont totalement injustifiées, il n'est que de lire, pour s'en convaincre, ses déclarations et confidences politiques. Habermas se félicite de ce que "la Ré-pu-blique fédérale se soit, pour la première fois, ouverte sans retenue à l'Occident", de ce que "nous ayons fait nô-tre la théorie politique de l'Aufklärung", "… compris que le pluralisme était un grand formateur de men-ta-li-tés" et "appris à connaître l'esprit radical-démocratique du pragmatisme américain" (NU, 54). Mais cela ne lui suffit pas: apparemment, nous ne sommes pas encore suffisamment rééduqués: comment expliquer autrement que "nous ayions en Allemagne une culture politique aussi dévoyée" dont le responsable n'est autre, bien en-ten-du, que le "fil de la tradition" (Traditionsstränge): "le Reich impérial, le wilhelminisme, les nazis, la ré-vo-lution bourgeoise, restée partiellement inopérante, etc…" (NU, 192). Mais, quelques pages plus loin, on lit: "La République fédérale est à ce point devenue le 52ème Etat des USA qu'il ne nous manque plus que le droit de vote" (NU, 217 ss.) - on l'a bien vu dans la question du réarmement. Il faudrait savoir! D'abord, nous som-mes américanisés, et c'est très bien. Ensuite, nous ne le sommes pas, et c'est très mal. Et voilà que pour fi--nir, nous le sommes tout de même un peu, et c'est… encore très mal! Décidément, la défensive ne doit pas être une position très confortable lorsqu'elle en arrive à déboussoler un penseur d'une telle sagacité.

Ses autres propos politiques sont moins équivoques. La nation, par exemple, est selon lui devenue inapte à fon-der des valeurs (PhD, 424). Interrogé sur la question allemande et sur certains signes avant-coureurs d'un na-tionalisme de gauche, Habermas se réfugie sous l'aile de Willy Brandt et proclame sur un ton apodictique: "La question allemande n'est plus ouverte. Parler d'un nouveau nationalisme allemand est pour moi une absurdité… La nostalgie d'une identité allemande perdue, chez plusieurs intellectuels, sent le kitsch et rappelle les discours sur la 'réunification' de nos orateurs du dimanche de la CSU" (NU, 251).

En revanche, Habermas ne trouve rien à redire à la "rééducation", ce qui s'explique puisque, en bon "produit" de la rééducation, selon ses propres dires, il y participe activement: certes, "personne (?), aujourd'hui, ne soutient plus la thèse de la faute collective", mais quiconque "persiste à nier la responsabilité collective des Alle-mands", ne vise en fait qu'à occulter le problème du regard sur l'histoire, problème "inextricablement lié à no-tre propre identité, et à celle de nos enfants et petits-enfants" (NU, 264). Le propos est clair, comme d'ailleurs son hommage au discours "digne d'un Heinemann" (!) du président de la République du 8 mai 1985 (NU, 268)…

La "désobéissance civile" et la "théorie de la justice"

Habermas se révèle également comme un pur produit de la rééducation dans son plaidoyer en faveur de la "dé-so-béissance civile". Pour lui, cette forme de "résistance non violente" fait partie des "formes non con-ven-tion-nelles de la formation de la volonté politique" (NU, 79). Il faut "faire comprendre à l'Allemagne que la dé-so-béissance civile est le signe d'une culture politique parvenue à maturité" (NU, 81). Pour cela, Habermas mo-bi-lise la "théorie de la justice" du moraliste américain John Rawls, dont il retient la définition de la déso-béis-sance civile comme "action publique, non violente, dictée par la conscience mais politiquement illégale, et or-dinairement destinée à provoquer une modification de la loi ou de la politique gouvernementale" (8). Fort de l'au-torité (?) de ce professeur de Harvard largement imperméable à la politique et qui annonce tout de go que les ac-tes politiques dans un Etat de droit peuvent être illégaux (9), Habermas tente de démontrer que le degré de "dé-sobéissance civile" est un baromètre de la "maturité" de la République fédérale (NU, 84). Point de vue aussi aventureux qu'exhorbitant: par quels arguments un citoyen agissant dans l'illégalité peut-il exiger de l'Etat et de ses institutions le respect du droit existant? Et même si l'on admet, avec Rawls, que la désobéissance civile ne doit pas "troubler l'ordre constitutionnel", la question surgit aussitôt: où, exactement, tracer les limites? Et surtout: qui veillera au respect de ces limites? Les manifestants? Dans ce domaine, les limites sont très vite fran-chies lorsque le droit en vigueur a été enfreint et que les institutions sont bafouées.

Or, ce problème de la dynamique propre à l'action politique ne semble manifestement pas exister pour Rawls et Ha-bermas (10): fidèle aux principes universalistes du droit naturel, Habermas se fait l'avocat d'un fossé béant entre légalité et légitimité qui a déjà conduit, au cours de ce siècle, à la suppression de l'Etat (et à la dictature de Béhémoth) (NU, 85 ss., 97). Pour lui, les véritables "gardiens de la légitimité" d'un Etat sont "les labo-rieux et les besogneux qui ressentent plus que d'autres l'injustice dans leur chair" (NU, 88). Mieux: appelant à la rescousse un autre théoricien anglo-saxon du droit, R. Dworkin, il va jusqu'à affirmer que les "violations ci-vi-les de la loi" sont des "expériences moralement justifiées dans lesquelles une République vivante ne peut con-server ni sa capacité d'innovation ni sa légitimité aux yeux de ses citoyens" (ibidem). Ces vues surréalis-tes, et même dangereuses si elles étaient mises en pratique, ne sont possibles que parce que Habermas, pur pro-duit de la "rééducation", ignore totalement la tradition réaliste de la pensée politique, celle qui va de Machia-vel à Hobbes jusqu'à Carl Schmitt en passant par Hegel et Nietzsche. A cette tradition, Habermas préfère ma-ni-fes-tement quelques théories moralisantes anglo-saxonnes sur le droit naturel.

"Pour un usage réflexif de la règle majoritaire"

Son argumentaire est également très révélateur lorsqu'il émet des réserves à l'encontre du principe démocratique de la majorité (bien que lui et ses semblables aiment s'appeler des "démocrates radicaux"), notamment lorsque l'ap-plication de ce principe aboutit à des décisions déplaisantes pour lui et ses compagnons de route (voir l'af-fai-re de l'implantation des fusées Pershing). Mais il ajoute ensuite: "Le principe majoritaire n'est vraiment con-vaincant que dans certaines situations" (NU, 96); il est inopérant "lorsque le Non de la minorité exprime le refus d'une forme d'existence… taillée en fonction des besoins de la modernisation capitaliste" (NU, 95), bref lorsqu'il y a "face à face entre deux formes opposées de l'existence". Que faire alors? Habermas a bien sûr trou-vé la solution. L'un de ses disciples, le sociologue de Bielefeld Claus Offe, la définit ainsi: "C'est un usage ré-flexif de la règle majoritaire… de telle façon que les objets, modalités et limites de l'application du principe ma-joritaire lui-même soient mis à la disposition de la majorité" (NU, 96). La solution, n'en doutons pas, fera mer-veille, à condition que la population ne soit composée que de sociologues venus de Bielefeld ou de Franc-fort!

III. Le problème philosophique de la modernité

En 1954 parut à Berlin-Est un volumineux ouvrage qu'il faut considérer comme la contribution communiste la plus importante à la rééducation intellectuelle des Allemands de RDA (et pas seulement de RDA…). Son titre: Die Zerstörung der Vernunft de Georg Lukàcs. Ce livre, rédigé à Moscou pendant la guerre, développe, sous la for-me d'une pérégrination à travers l'histoire récente des idées en Allemagne, la thèse de la "destuction de la rai-son" par les philosophes et écrivains "irrationalistes". Auxquels Lukàcs oppose la "bonne" tradition, la tra-dition rationaliste qui va, comme il se doit, de Hegel à Marx et à ses épigones.

Sauver la raison de ses "falsifications"

Si Habermas, dans ses lectures sur le discours philosophique de la modernité, ne procède pas de façon aussi su-per-ficielle ni aussi tapageuse, il semble bien par moments se prendre pour un nouveau Lukàcs (comme le sug-gè-re une allusion dans NU, 179) qui suivrait les traces de son prédécesseur, mais avec des ambitions intellec-tuel-les plus élevées. Déjà, dans ses écrits politiques, Habermas tentait d'expliquer tous les aspects négatifs de la modernité, critiqués par les "post-modernes" (et par lui-même) par des "effets secondaires" (NU, 63), des "fal-sifications" du véritable esprit de la modernité (NU, 15), des "exagérations", dans l'architecture moderne par exemple, (NU, 23), afin de "sauver le projet inachevé de la modernité qui s'emballe" (NU, 15). Son point de départ philosophique est donc à nouveau la défensive: la reconstruction du discours philosophique de la mo-der-nité est une réaction au "défi de la critique néostructuraliste de la raison" (PhD, 7).

Voici, brossée à grands traits, la démarche intellectuelle de cet ouvrage (Der philosophische Diskurs der Mo-der-ne) sans doute ambitieux dont l'argumentaire se meut -et se perd- dans les hautes sphères de la réflexion: l'"é-mancipation de la modernité" (PhD, 26) commence avec Hegel dont la philosophie érige la subjectivité en prin-cipe des temps nouveaux. En même temps, la subjectivité reconnaît la supériorité du monde moderne (com-me monde de progrès) mais aussi sa crise (comme monde de l'esprit aliéné), et c'est pourquoi "la première ten-ta-tive de conceptualiser la modernité est originellement inséparable d'une critique de la modernité" (PhD, 27). A la rupture du principe de subjectivité en trois formes de raison depuis Kant (raison pure, raison pratique et ju-gement esthétique), qui sera suivie d'autres dissociations (entre science et foi, par exemple), Hegel oppose la "notion d'absolu" (PhD, 32) grâce à laquelle la philosophie peut révéler "la raison comme force de synthèse afin de répondre à la crise née de la dissociation (Ent-zweiung) de l'existence" (ibidem) (11). Grâce à cet "ab-solu", posé en principe central et conçu par Hegel comme "le processus conciliatoire de la relation incon-di-tion-nelle à soi-même" (PhD, 46), Habermas peut certes "convaincre la modernité de ses errements sans re-cou-rir à un principe autre que celui, inhérent à la modernité, de subjectivité", mais il n'aboutit qu'à une "ré-con-ci-liation partielle" (PhD, 49) puisque sa solution revient à privilégier la généralité concrète (das konkrete Allgemeine) par rapport au sujet concret, c'est-à-dire à "donner la préférence à une subjectivité supérieure, cel-le de l'Etat, plutôt qu'à la liberté subjective de l'individu" (PhD, 53). L'alternative possible (mais que rejette He--gel) eût été une "intersubjectivité supérieure de la volonté libre … dans une communauté de commu-ni-ca-tion" (PhD, 54). Ce point sera ultérieurement repris par Habermas lorsqu'il développera le concept dialectique de rai-son chez Hegel.

Les trois perspectives posthégéliennes

Après avoir développé ces prolégomènes dans ses 1ère et 2ème lectures, Habermas ébauche dans la troisième les trois perspectives posthégéliennes:

1) les hégéliens de gauche, qui veulent faire la révolution au nom de la raison totale (umfassend) contre une rai-son étiolée et mutilée par l'esprit bourgeois;

2) les hégéliens de droite, qui font confiance à l'Etat et à la religion pour faire contrepoids à l'inquiétude de la so-ciété bourgeoise;

3) Nietzsche qui veut démasquer la raison, toute raison, comme une volonté de puissance déguisée et pervertie (PhD, 71).

La quatrième lecture traite d'ailleurs du seul Nietzsche qu'Habermas considère comme la plaque tournante de l'ir-rup-tion de la post-modernité. Dans une interprétation largement abrégée de la pensée nietzschéenne (et dans la-quelle il ne fait de surcroît aucune différence entre le jeune Nietzsche et le Nietzsche de l'âge mûr), Habermas ex-pose le projet nietzschéen de rénovation du mythe (PhD, 107 ss.) destiné à surmonter les déficits du ratio-na-lisme des Lumières. Il s'agit pour Nietzsche de "rompre radicalement (totaler Abkehr!) avec une modernité ex-ca-vée par le nihilisme" (PhD, 117). La délivrance dyonisiaque de l'homme moderne par l'expérience esthétique, que propose Nietzsche, supprime tous les intermédiaires de la raison hégélienne (PhD, 116 ss.) et la volonté de puissance se révèle comme fondamentalement esthétique (PhD, 118).

Le problème de Nietzsche

Mais le problème de Nietzsche est qu'il ne peut légitimer rationnellement sa critique de la raison, critique "qui se place d'emblée hors de l'horizon rationnel" (PhD, 119), pas plus d'ailleurs que ses critères du jugement esthé-tique (c'est un reproche fondamental que Habermas fera plus tard également à Heidegger, à Bataille, à Derrida et à Foucault). Pour résoudre ce problème, Nietzsche oscille entre deux stratégies:

1) la possibilité d'un regard artistique, en même temps sceptique et antimétaphysique, sur le monde, mobilisant des méthodes scientifiques et sur ce point, Bataille, Lacan et Foucault n'ont pas dit autre chose;

2) la possibilité d'une critique de la métaphysique, critique qui ne serait pas une philosophie au sens tra-di-tion-nel du terme mais le fait d'un initié participant d'un mystère dyonisiaque: ici, Nietzsche rejoint Heidegger et Derrida (PhD, 120).

Cependant, avant d'écorcher ces deux derniers auteurs, Habermas essaie, dans sa cinquième lecture, de "sauver la dialectique de l'Aufklärung", jadis théorisée par Horkheimer et Adorno, afin d'empêcher les auteurs post-mo-dernes d'en abuser. Ce qui ne l'empêche pas lui-même, dans un premier temps, de critiquer la part trop belle fai-te par Horkheimer et Adorno à la raison instrumentale: certes, l'éclatement des sphères qui englobaient les va-leurs culturelles est à l'origine de la "régression sociale de la raison" mais il a provoqué également une "diffé-ren-ciation progressive d'une raison qui en acquiert une forme procédurale" (PhD, 137), en sorte que la "dia-lec-ti-que de l'Aufklärung" appréhende mal "le contenu rationnel de la modernité culturelle" (PhD, 137 ss.). Pour-tant, Habermas décèle en filigrane, chez ces deux auteurs, une "fidélité fondamentale à la démarche de l'Aufklä-rung" (PhD, 143) puisqu'ils s'offrent le paradoxe d'une critique radicale de la raison… avec les intruments de la rai-son (PhD, 145).

Habermas contre Heidegger

Habermas n'a pas la même indulgence à l'égard de Heidegger et de Derrida, qu'il aborde dans ses 6ème et 7ème lec-tures. Heidegger, qui se range comme Bataille, "sous la bannière de Nietzsche pour la lutte finale" (PhD, 158), en arrive lui aussi, à force de critiquer en bloc la philosophie moderniste du sujet, à évacuer la raison, de sor-te que, comme l'indique Habermas (on croirait lire du Lukàcs), "il ne fait plus la différence entre, d'une part, le contenu universaliste de l'humanisme, des Lumières … et, d'autre part, les idées d'auto-affirmation du parti-cu-lier, propres au racisme, au nationalisme et aux typologies rétrogrades du style Spengler ou Jünger" (PhD, 160 ss.). Le "décisionisme volontariste" qui s'exprime dans Sein und Zeit débouche, pour Habermas, sur … le na-tio--nal-socialisme. Aux prises avec celui-ci, Heidegger développe alors sa philosophie tardive, à savoir le Den-ken der Kehre, l'idée de retournement (12). Cette pensée nouvelle se dévoile alors comme une "tempora-li-sa-tion de la philosohie originelle" (PhD, 158, 182): l'Etre comme "principe primordial selon la philosophie ini-tiale" est temporalisé et se révèle comme événement vrai, actuel en permanence, mais caché et qui, en tant que tel, ne peut se donner à voir que par le biais d'une critique radicale et destructrice de l'histoire de la méta-phy-sique. Or, dans une telle démarche, le "déracinement de la vérité propositionnelle" va de pair avec une "dé-va-lorisation de la pensée discursive" (PhD, 182), en sorte que Heidegger ne parvient qu'à "renverser les sché-mas de la philosophie du sujet" tout en restant "prisonnier de la Problématique de cette philosophie" (PhD, 190).

Le cheminement intellectuel de Derrida est très proche de celui de son maître Heidegger. Chez ce penseur fran-çais, l'absolu primordial est non l'Etre mais l'Ecrit "comme signe originel, … soustrait à tous les contextes prag-matiques de la communication" (PhD, 210). L'"Ecrit primordial" (Ur-schrift), "force originelle diffuse dans le temps" (PhD, 211), rend possibles, en excluant tout sujet transcendental, "les distinctions, sources d'in-formation sur le monde, entre l'intelligible des significations et l'empirique qui se donne à voir dans l'ho-ri-zon de ce dernier" (PhD, 210). Pour réfuter ces conceptions, Habermas mobilise les arguments déjà utilisés con-tre Heidegger: Derrida lui aussi ne fait qu'ériger en mythe des "pathologies sociales manifestes" (PhD, 214).

Derrida: un irrationaliste proche de la mystique juive; Heidegger: un néo-païen "hölderlinien"

Détail intéressant: Habermas relève une différence notoire entre ces deux auteurs, même s'il les confond dans sa cri-tique: à l'actif de Derrida, il note que cet auteur "reste proche de la mystique juive" et ne souhaite pas "reve-nir, comme les néo-païens, à une période antérieure aux prémisses du monothéisme" (PhD, 214), ce qui le met à l'abri "tant de l'imperméabilité politico-morale que du mauvais goût esthétique d'un nouveau paganisme enri-chi d'Hölderlin" (PhD, 197). Heureusement, Derrida "reste en-deçà de Heidegger" car "l'expérience mystique… des traditions juive et chrétienne ne peut déployer toute sa puissance explosive, capable de liquider insti-tu-tions et dogmes" (!) (NU, 216) que par référence à un dieu caché, alors que "la mystique néo-païenne de Hei-deg-ger… a, au mieux, les charmes de la charlatanerie" (PhD, 217). Remarquable confession monothéiste, qui con-firme, s'il en était besoin, ce que la Nouvelle Droite, en France, a dévoilé au grand jour: une parenté idéo-lo-gique directe entre la pensée marxiste et les religions monothéistes du salut (13).

Dans la huitième lecture, Habermas présente la continuité qui court de Nietzsche à Bataille: pour ce penseur fran-çais, il s'agit de réhabiliter un sacré séculier qui s'exprime dans les expériences fondamentales (refoulées par la modernité) que sont l'ivresse, le rêve, la vie des instincts et que Bataille appelle la souveraineté (PhD, 248 ss.). Sa vision utopique d'un tel "retour de l'homme à lui-même" (PhD, 268), auquel tend son Economie gé-nérale, se réalise dans le sillage du soviétisme marxiste de type stalinien (PhD, 266 ss.). Comme Nietzsche avant lui, Bataille se trouve confronté au problème (irrésolu) de la maîtrise théorique de la souveraineté comme "au-tre que la raison" puisque toute théorie est tributaire de ses présupposés rationnels (PhD, 277).

Au centre de la pensée de Foucault: la puissance

La pensée de Foucault, auquel Habermas consacre de longs développements dans ses 9ème et 10ème lectures, se rat-tache à celle de Bataille et de Nietzsche. Historien des sciences, ce philosophe parisien décédé en 1984 met la notion de puissance au centre de son analyse. Pour lui, la modernité se caractérise avant tout par "un pro-ces-sus inquiétant de montée en puissance d'interactions concrètes" (PhD, 285), qu'il aperçoit aussi bien dans l'histoire des sciences humaines (PhD, 279 ss.) que dans l'apparition et le développement des "institutions to-ta-les": prison, asile, établissement psychiatrique, école, etc… (PhD, 286 ss.). Chez Foucault, la puissance devient donc "la notion de base historico-transcendentale d'une historiographie critique à l'égard de la raison" (PhD, 298 ss.). En même temps, sa démarche est "nominaliste, matérialiste et empirique puisqu'elle envisage les pratiques transcendentales de la puissance comme relevant du particulier, mais aussi de l'inférieur, du corpo-rel, du sensuel, de ce qui escamote l'intelligible, enfin du contingent qui pourrait être autre car il n'obéit à au-cun ordre directeur" (PhD, 301) -passages soulignés par l'auteur. Or, dans la mesure où Foucault utilise, dans sa gé-néalogie des sciences humaines, un concept de puissance posé en absolu et qui se manifeste de surcroît dans un rôle empirique et transcendental (PhD, 322), il ne parvient qu'à inverser le signe des apories de la philo-so-phie du sujet traditionnelle, et ne résoud le paradoxe qu'en substituant la vérité à la puissance (PhD, 323): son "historiographie généalogique" se révèle exactement comme "… la pseudo-science présentiste, relativiste et cryp-to-normative que précisément elle se défend d'être". Bref, elle se résorbe dans un "subjectivisme sans is-sue" (PhD, 324).

L'alternative habermasienne: la notion de "rationalité communicative"

Comme alternative aux apories des critiques de la raison depuis Nietzsche, Habermas propose, dans les 11ème et 12ème lectures, la notion de "rationalité communicative" qu'il avait déjà présentée en 1981 dans un pavé de 1200 pages intitulé Theorie des kommunikativen Handelns. Cette conception reprend, du moins à en croire Ha-bermas, des éléments déjà présents chez Hegel, Marx ou même Heidegger (PhD, 94, 177 ss. et 345). Elle per-met de surmonter à la fois le paradigme désuet de la connaissance (= Erkenntnis dans la philosophie du su-jet) (PhD, 345) et le paradigme de la production dans la philosophie de la praxis (PhD, 95 ss.). Cette nouvelle no-tion de "raison communicative" peut contribuer à "réhabiliter le concept de raison" (PhD, 395) en réac-ti-vant le vieil objectif de "révision de l'Aufklärung, mais avec les instruments de l'Aufklärung" (PhD, 353) et en renouant avec le "contre-discours inhérent à la modernité qui est critique du logocentrisme occidental, mais une critique qui diagnostique non un excès mais un déficit de la raison" (PhD, 361). La raison communicative "est intégrée directement au processus de la vie sociale" (PhD, 367) et la "praxis rationnelle doit être en-ten-due comme raison concrétisée dans l'histoire, la société, le corps et le langage" (PhD, 368 ss.): ce n'est que lors-qu'on a admis ces deux postulats que le "contenu normatif de la modernité" peut se manifester (PhD, 390). Ce contenu s'exprime notamment à travers le progrès social, méconnu par Nietzsche et ses successeurs (PhD, 392 et 342) et dont Habermas ne doute à aucun moment même s'il admet quelques "phénomènes de pathologie so-ciale" (PhD, 403)… qu'il s'empresse d'ailleurs de banaliser en les baptisant "pathologies de la commu-ni-ca-tion".

Habermas s'envisage donc, même s'il ne le dit pas ouvertement, comme le véritable héritier tant de la phi-lo-so-phie du sujet de l'idéalisme allemand que des velléités praxisphilosophisch des hégéliens de gauche dans la me-sure où il dépasse par le haut les apories de ces deux lignages, à savoir par une redéfinition sociologique de la rationalité, et écarte en même temps d'un revers de main toutes les objections et points de vue de l'adver-sai-re postmoderne. Pour lui, le seul protagoniste vraiment sérieux est Niklas Luhmann, héritier bon teint de l'hé-gé-lianisme de droite (PhD, 408 ss.), qui porte aux extrêmes, dans sa théorie des systèmes sociaux, "l'affir-ma-tion néo-conservatrice de la modernité sociale" (PhD, 441). Sa thèse, "actuellement inégalée par sa puissance de conceptualisation, son imagination théorique et sa capacité à brasser les concepts" (ibidem, 444), atteint "une hauteur de réflexion où tout ce que les avocats de la postmodernité ont pu avancer… a déjà été pensé par lui mais de façon plus subtile" (PhD, 411). Son "sens des réalités" trahirait un "héritage très allemand, qu'il par-tage avec les hégéliens de droite sceptiques, jusqu'à Gehlen" (PhD, 432)! Néanmoins, face à Luhmann, Ha-ber-mas maintient qu'il n'y a pas seulement des systèmes sociaux parcellaires (Teilsysteme) —il traite les con-ceptions de Luhmann d'"antihumanisme méthodique"!— et que l'ensemble social peut, grâce à ses opinions pu--bliques plurielles (Öffentlichkeiten) exprimant, même de façon diffuse, une "conscience commune", "pren-dre normativement ses distances vis-à-vis de lui-même et réagir aux phénomènes de crise" (PhD, 435).

IV. Penser Habermas contre Habermas

Habermas a déclaré un jour qu'il fallait "penser avec Heidegger contre Heidegger" (14). Le précepte peut, à bien des égards, lui être retourné. Les éléments de critique sont nombreux; nous en retiendrons cinq:

1. Habermas applique le principe "deux poids, deux mesures": "Ce qui m'horripile, ce qui me heurte", a-t-il avoué un jour, "ce sont les agressions de ceux qui refusent de faire chez moi la différence entre le publiciste politique et le philosophe… et qui mélangent tout" (NU, 205). Or, n'est-ce pas ce que fait Habermas lui-même? Quand, dans sa 6ème lecture, il évoque un cours de Heidegger sur Nietzsche, il observe immédiatement (si ce n'est pas là de la basse polémique!) que pour Heidegger, "le surhomme a le visage du SA type" (PhD, 159). On se demande qui mélange ici la politique et la philosophie, et de manière diffamatoire de surcroît (15). A un au-tre endroit, Habermas proclame: "la chaire du professeur et l'amphithéatre de la faculté ne sont pas le lieu où l'on vide les querelles politiques; ce sont des lieux de débat scientifique" (NU, 212). On peut se demander, en li-sant un passage de sa 12ème lecture, s'il prend au sérieux son propre avertissement: "la communauté de va-leurs atlantique, focalisée autour de l'OTAN, n'est guère qu'un slogan de propagande pour ministres de la dé-fen-se" (PhD, 424), ou encore: "Cette science-fiction de la guerre des étoiles est tout juste bonne pour les planifi-ca-teurs idéologiques qui pourront ainsi agiter le spectre macabre d'un espace militarisé de façon à déclencher l'impulsion innovatrice qui mobilisera le colosse du capitalisme mondial pour le prochain round techno-lo-gi-que" (PhD, 425). Sans doute Habermas ne voit-il là aucune polémique. Seulement un "débat scientifique"…

2. L'un des reproches fondamentaux de Habermas à l'encontre des critiques de la raison dans le sillage de Nietz-sche est que leur discours ne fait "aucune place à la praxis quotidienne" (PhD, 393). Le responsable, encore et toujours, est Nietzsche: il aurait "tellement fixé ses disciples sur les phénomènes de l'extra- et du supra-quo-ti-dien" que la praxis quotidienne en est venue à être méprisée comme "du dérivé, de l'inauthentique" (un-eigentlich). Outre qu'un tel reproche, rapporté à Nietzsche et formulé de cette façon, est inexact, l'objection n'est fon-dée que si l'on est convaincu, avec Habermas, que les modalités et les formes de la communication quoti-dien-ne dans le monde vivant recèlent effectivement ce que l'on peut appeler les structures fondamentales de la ra-tionalité. Mais il y a autre chose: Habermas ne fait pas la distinction, pourtant évidente chez Nietzsche et les nietzschéens, entre la petite élite de ceux qui sont vraiment capables d'une pensée philosophique et la mas-se qui demeure nécessairement impénétrable à ces dimensions supérieures de l'esprit humain. Bien évidemment, c'est à cette élite que s'adresse Nietzsche (comme ses prédécesseurs et successeurs), à une élite pour qui l'exis-ten-ce quotidienne devient inessentielle (un-wesentlich) comparée au monde supérieur de la pensée dont elle par-ticipe. Cela ne signifie nullement que pour ces penseurs le quotidien ne soit absolument pas digne de ré-fle-xion! Dans ses brillantes analyses de critique culturelle, notamment dans Sein und Zeit, Heidegger montre clai-rement qu'un étude rigoureuse du quotidien et la reconnaissance de son importance pour l'existence humaine, peut très bien s'accompagner d'une critique de ce monde de la quotidienneté qui, entrevu sur un plan plus élevé, s'a-vère précisément comme uneigentlich (16).

Habermas demuere crispé sur l'utopisme

3. Habermas se crispe sur les positions classiques de la gauche: celle de l'utopisme. Il s'agit certes, dès l'a-bord, d'un utopisme très atténué, abstrait dans sa formulation. Rappelons-nous le jeune Marx qui pensait que, dans la société communiste, il serait possible de "faire aujourd'hui une chose, demain une autre, de chasser le ma-tin, pêcher l'après-midi, pratiquer l'élevage le soir, critiquer le repas sans jamais être chasseur, pêcheur, éleveur ou critique", exactement selon son humeur (17), ou les prophéties absurdes de Labriola ou de Trotsky qui pen--saient que les Platons, les Brunos et les Galilées courraient un jour les rues et que la "moyenne humaine" s'élèverait au niveau d'un Aristote, d'un Goethe et d'un Marx (18). Bien sûr, il ne reste plus grand chose, chez Ha-bermas, de ces élucubrations: l'expérience du "socialisme bureaucratique" (NU, 266; c'est ainsi qu'Habermas dé-signe le régime politique d'au-delà de l'Elbe!) est un bagage assez encombrant… Les "accents utopistes", af-fir-me-t-il, se déplacent aujourd'hui "de la notion de travail à celle de communication" (NU, 160); "le contenu uto-pique de la société de communication se réduit aux aspects formels d'une intersubjectivité laissée intacte" (NU, 161). Mais Habermas va au delà de cette formule passablement creuse: son "intuition fondamentale", qu'il avoue puisée aux archétypes de la mystique protestante et juive, serait "la réconciliation de la modernité a-vec elle-même" grâce à des "formes d'interaction réussie" (NU, 202 et 223) et à "la perspective d'une praxis par-venue à la conscience d'elle-même et où l'auto-détermination solidaire de tous devrait être compatible avec l'au-to-épanouissement authentique de chaque individu" (PhD, 391). Habermas en aperçoit d'ailleurs les prémices (c'est, dit-il, une "parcelle de raison existante") "dans le féminisme, les révoltes culturelles, les résistances éco-logiques et pacifistes" (NU, 252). Autrement dit, les symptômes de décadence sont à ses yeux des signes évi-dents de progrès. On croirait voir gesticuler sous nos yeux les "derniers hommes" de Nietzsche qui clignent de l'œil en disant qu'ils ont "inventé le bonheur". Les professions de foi utopistes à la Habermas n'inter-pel-lent pas le contradicteur; leur propre ridicule les tue plus sûrement.

Une lacune chez Habermas: un jugement sur l'éthologie d'un Konrad Lorenz

4. Cet utopisme s'explique largement, chez Habermas, par le rejet de toute anhropologie réaliste. Habermas de-vrait tout de même savoir que Kant, dès 1793, ajoutait aux trois interrogations fondamentales de la philoso-phie (la métaphysique, la morale et la religion) un quatrième questionnement: "Qu'est-ce que l'homme?" (Was ist der Mensch) (19). Or, ce questionnement-là, Habermas, somme toute logique avec lui-même, s'y dérobe. On le voit bien dans sa critique du conservatisme: il dénombre quatre types d'argumentaires conservateurs, mais, de façon significative, esquive le quatrième, le "discours éthologique de Konral Lorenz… parce qu'il dé-bou-che plutôt sur la Nouvelle Droite française que sur le néoconservatisme allemand" (NU, 41). L'argument n'est guère solide: Habermas ne comprend-il rien à l'éthologie? Rien n'est moins sûr: quiconque, outre ses dis-ci-plines de travail, se sent à son aise aussi bien dans la psychanalyse que dans la mystique juive, aussi bien en économie classique que dans les prolégomènes du post-structuralisme le plus récent, doit bien avoir éga-le-ment quelques notions d'éthologie. Pourquoi, dans ces conditions, escamote-t-il le problème et refuse-t-il (y com-pris dans d'autres écrits) d'accepter les acquis de la science moderne du comportement? Parce qu'à l'évi-den-ce, ses utopies se dégonfleraient, même et surtout ses utopies politiques, puisque nous savons désormais, au moins depuis Carl Schmitt, que "la conception de l'homme comme être problématique/non problématique est la condition première de toute réflexion politique" (20). Et ce n'est pas avec des coups de bec agressifs contre ce qu'il appelle "l'anthropologie pessimiste" (NU, 54) des conservateurs qu'Habermas pourra combler un déficit idéo-logique flagrant: sa propre anthropologie, implicitement optimiste.

Il n'y a plus de raison universelle...

5. Le concept de raison chez Habermas reste prisonnier des illusions de l'Aufklärung. En fait, ce concept de rai-son est au centre de son argumentaire philosophique et politique. Au premier abord, Habermas semble en fai-re un usage modéré: il ne peut plus exister de raison qui serait au service d'une "motivation philosophique en dernier ressort". L'erreur de Nietzsche, de Heidegger et même d'Adorno et de Derrida aura été d'avoir "con-fon-du les questionnements universalistes, toujours présents en philosophie, avec leur prétention —aban-don-née, elle, depuis longtemps— à avoir rang de statut, prétention que la philosophie exprimait naguère pour les réponses qu'elle apportait". Certes, "la conscience de la faillibilité des sciences… a depuis longtemps rat-tra-pé la philosophie", mais celle-ci "se conçoit, aujourd'hui comme hier, comme la gardienne de la rationalité au sens d'une prétention rationnelle inhérente à notre forme d'existence" (PhD, 247, rem. 74). Mais cette as-ser-tion fait elle-même problème: comment conserver les "questionnements traditionnels et universalistes" si l'on jette par dessus bord le statut traditionnel de la philosophie où s'enracinent —et se justifient— ces ques-tion-nements, et si les réponses de portée universelle deviennent impossibles? (La réserve de Habermas selon la-quelle les "propositions universelles" doivent nécessairement se couler dans un "moule grammatical" de-vient très vite relative). Comment la philosphie peut-elle encore de nos jours se comprendre comme "la gar-dienne de la rationalité" (comme dans l'Aufklärung) lorsqu'on sait que l'universalité de la raison (prétention qu'elle soutenait encore naguère) n'est plus crédible aujourd'hui? Sur ce point, Nietzsche et Dilthey voyaient plus loin qu'un Jürgen Habermas, auquel le XVIIIème siècle colle encore à la peau…

Un panrationalisme qui ne tient pas à l'analyse...

Habermas précise que sa conception de la raison est en rupture avec la raison archaïque de l'idéalisme allemand: "Il n'existe aucune raison pure qui se serait ensuite glissée dans l'habit du langage. La raison est raison incar-née d'entrée de jeu dans l'acte de communication comme dans les structures du monde vivant" (PhD, 374). Il se-rait plus juste de parler ici de panrationalisme (comme il y a un "panthéisme"): la raison communicative de Habermas est omniprésente puisqu'elle "décrit… l'universel d'une forme de vie commune" (PhD, 377). L'uni-versum (das Ganze) est traversé par le fil de la raison: même l'erreur, le crime et l'illusion ne sont pas a-ra-tion-nels: ce ne sont que les manifestations d'une raison "à contre-sens" (verkehrt). A l'évidence, c'est cela qui jus-tifie aux yeux d'Habermas la possibilité de croire encore à l'utopisme au nom du "progrès", puisque tous les phé-nomènes indésirables du monde moderne ne sont pour lui que des manifestations d'une "raison à contre-sens", qu'il appelle "pathologies de la communication" et qui peuvent être corrigées par le retour à des formes ra-tionnelles de communication. Ici, c'est l'élève de Hegel qui parle: on critique certes la modernité mais sur le ter-rain et avec les instruments de la modernité, afin de perpétuer le projet culturel de la modernité.

La conception de Habermas repose entièrement sur une absolutisation du concept de la raison dialectique hégé-lienne, concept qu'il avance comme fondement intellectuel incontournable d'une modernité conçue sur le mode mo-nolithique. Or, une telle démarche n'est possible que si l'on occulte purement et simplement un héritage phi-losophique d'une importance et d'une richesse capitales.

Habermas ignore tout un continent de la philosophie, vieux de deux siècles

Habermas occulte le fait que depuis le XVIIIème siècle, parallèlement au surgissement kantien, s'articule une ré-sis-tance à l'idée d'une modernité hypostasiant la rationalié et que cette résistance n'a pas commencé avec Hamann, Möser et Herder: elle a atteint, chez ces auteurs, une première apogée mais s'est prolongée ensuite avec des penseurs comme Jacobi et les Romantiques (parmi lesquels Habermas ne cite que Schelling et F. Schlegel, et brièvement de surcroît; PhD, 111 ss.). Schopenhauer et Kierkegaard perpétuent, sous des approches diffé-ren-tes, cette lignée philosophique qui produira Nietzsche et le vitalisme et se développera jusqu'à Spengler, Kla-ges et les intellectuels de la "Révolution conservatrice". Dès les origines de la modernité (qui n'a jamais été cet-te entité fermée et monolithique que suggèrent les textes de Habermas), il a donc existé une tradition de l'es-prit qui a identifié et conceptualisé les dangers inhérents à la césure, introduite par la modernité, entre horizon de l'expérience et horizon de l'espérance, selon l'expression de Koselleck, et dont la Révolution française fut un exemple. Comme l'a montré sans ambiguité Bernard Willms, "la pensée allemande, de Herder à Gehlen, se con-çoit effectivement comme un face-à-face permanent avec l'Aufklärung de l'Occident et l'on peut démontrer que, dans ce débat, la pensée allemande se percevait et se perçoit toujours comme une riposte aux Lumières" (21). Cela ne signifie nullement que cette pensée ait dégénéré en "irrationalisme" et en borborygmes mys-ti-ques: "La contre-Aufklärung, c'est le dépassement critique de l'Aufklärung par une relation plus réaliste à l'his-toi-re et au réel… La contre-Aufklärung, ce n'est donc pas l'érection d'une ligne de défense face à l'Aufklärung, c'est une réflexion plus profonde sur les notions générales et abstraites auxquelles la Révolution française avait réduit l'histoire et l'humanité" (22).

La contre-Aufklärung fait contrefeu à l'optimisme panrationaliste du "progrès", caractéristique d'une praxis phi-lo-sophique indigente dont les héritiers se parent aujourd'hui des oripeaux des "théories de la communication" et essaient de revendre sous un emballage nouveau les vieilles lunes de l'utopisme des XVIIIème et XIXème siècles.

Habermas a la conviction apparemment inébranlable que seule la raison émet un accès privilégié au réel. Plus le monde vivant est appréhendé de façon abstraite, mieux cela vaut. Plus la réflexion est brumeuse, plus l'em-pri--se sur le réel est précise. Ce qui permet accessoirement (au grand plaisir de Habermas) de disqualifier le dis-cours adverse comme unterkomplex: trop simple!! (PhD, 394). Il juge évidemment dangereuse l'idée que le réel puis-se se manifester plutôt dans le concret que dans l'abstrait. On le voit bien lorsqu'il déclare que les mou-ve-ments sociaux doivent intégrer en eux le "contenu normatif de la modernité", c'est-à-dire ce "droit à l'erreur" (Fallibilismus), "cet universalisme et ce subjectivisme qui sapent la force et la forme concrète de tout ce qui est particulier" (PhD, 424, souligné par l'auteur). On ne peut être plus clair: l'ennemi, c'est tout ce qui est par-ticulier, spécifique, concret! En effet: l'"analyse structurelle des mondes vivants", fondée sur la théorie de la com-munication, n'est viable que si on fait l'impasse du concret; faute de quoi, on nage, selon Habermas, "dans la mer des contingences historiques" (NU, 191). Que le réel consiste justement en cette "mer des contingences his-toriques", que ce "tout autre" (das Andere) d'une raison conçue sur le mode abstrait puisse se poser en anti-thèse du Général, de l'Universel, de l'Abstrait et du Médiat (23), non seulement comme rêve, fantasme, folie ou ex-tase mais également comme Individuel, Concret ou Immédiat, cette idée-là, le panrationalisme d'un Jürgen Ha-bermas ne peut que s'en détourner avec horreur…

Redécouvrir "l'autre que la raison" et échapper à l'hybris du panrationalisme

Pourtant, ce n'est peut-être pas un hasard si la pensée contemporaine connait actuellement un nouveau change-ment de cap pour lequel c'est surtout "l'expérience de la finitude… qui fait l'homme", c'est avant toute chose "comprendre que l'homme ne pourra jamais faire coïncider totalement sa pensée avec le réel" (24). Ce qui im-plique nullement un rejet de la raison comme entité; cela suppose seulement que l'on reconnaisse "l'Autre que la raison" (das Andere der Vernunft) et que l'on incorpore dans son schéma mental cet élément qui n'est pas "in-férieur" à la raison puisqu'il est au cœur du réel. Réapprendre que l'esprit humain se heurte toujours en fin de comp-te aux limites de l'aporie et du paradoxe, c'est échapper à l'hybris d'un rationalisme omnipotent.

C'est Hermann Lübbe qui a le mieux cerné la portée actuelle d'une pensée comme celle de Habermas: "Dans une ci-vi-lisation qui nous est une contrainte culturelle et politique, moins par sa sclérose que par sa dynamique, les attitudes progressistes deviennent obsolètes" (25). Mais on soupçonne fort, par moments, que la forme de ces at-titudes, cet emballement intellectuel qui se résorbe dans ces abstractions toujours plus insaisissables, signale l'irruption de cette "barbarie de la réflexion" dont parlait déjà Vico puis, après lui, Nietzsche, Sorel et Speng-ler et qui annonce invariablement la barbarie tout court.

Hans-Christof KRAUS.

(traduction française: Jean-Louis Pesteil).

Notes:

(1) Interview de D. Horster et W. van Reijen du 23 mars 1979, in: D. Horster, Habermas zur Einführung, Hanovre, 1980, p. 76.

(2) On le voit très bien quand Habermas découvre… Richard Löwenthal et Kurt Sontheimer comme "pen-dants ouest-allemands" des néoconservateurs américains (NU, 39)! Ces deux libéraux de gauche, te-nants d'un "patriotisme de la Constitution" (Verfassungspatriotismus), n'ont strictement rien à faire dans le camp "conservateur". Ils seraient d'ailleurs eux-mêmes fort contrariés d'une telle classification!

(3) Sur le plan de la définition, Habermas les distingue nettement des néoconservateurs américains (NU, 40). Ce qui ne l'empêche pas ensuite d'accoler ce qualificatif aux Allemands (NU, 39, 46, 49 et 182). On aurait aimé un peu plus de rigueur dans le maniement de certains concepts!

(4) Sur la controverse entre Habermas et les Français, on consultera A. Huyssen, "Die Postmoderne. Eine amerikanische Internationale?" in dito et K.R. Scherpe (éd.), Postmoderne - Zeichen eines kulturellen Wandels, Reinbek bei Hamburg, 1986, pp. 26 ss.

Sur Lyotard, on peut lire dans le texte de présentation de ses livres parus chez Merve-Verlag (Berlin): "… Militait pendant la guerre d'Algérie dans le groupe d'extrême-gauche de la revue "Socialisme ou Bar-barie"".

(5) Voir par exemple le recueil de textes M. Foucault: Mikrophysik der Macht - Über Strafjustiz, Psychiatrie und Medizin, Berlin 1976 ou encore le "Dialogue entre Michel Foucault et les étudiants" in M. Foucault: Von der Subversion des Wissens, Francfort, Berlin, Vienne, 1978, pp. 110 ss.

(6) Cf. J. Altwegg, Die Republik des Geistes, Munich, 1986, p. 210.

(7) Horster (cf. Note 1), p. 73.

(8) J. Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Francfort, 1979, p. 401.

(9) La citation de Rawls par Habermas est tronquée; Habermas a omis un "détail" important: l'adjectif "po-litique", sans en aviser le lecteur (NU, 83).

(10) D'autant que pour Habermas, la question de savoir si la théorie de Rawls, pur produit de la tradition anglo-saxonne, est transposable à l'Allemagne, ne semble même pas se poser…

(11) Habermas essaie d'éluder la critique de l'Aufklärung par Hegel (par exemple la critique du primat du "devoir-être" sur l'Etre) en affirmant que Hegel est "obligé" de développer sa notion de modernité "à par-tir d'une dialectique elle-même inhérente au principe de l'Aufklärung" (PhD, 33), ce qui laisse com-plè-tement de côté, évidemment, les différences qui peuvent exister entre la notion de raison chez Hegel d'une part, dans l'Aufklärung d'autre part. A ce jour, Bernard Willms est, il me semble, le seul à avoir mon-tré comment les "théoriciens critiques" de l'Ecole de Francfort s'évertuent à gommer ces différences: "La prétention de la Théorie critique à incarner un courant "progressiste" qui apercevrait comme axe de ce "progrès" l'offensive de l'Aufklärung, ses intentions révolutionnaires (comme le tournant de la dialec-tique) et surtout son prolongement révolutionnaire par le marxisme, repose en fait sur une double er-reur: premièrement, la Théorie critique n'a pas vu que Marx, en remontant au 18ème siècle, ne pouvait que retomber dans un système de pensée qui avait déjà été dépassé et surmonté par l'idéalisme. Deuxiè-me-ment, elle n'a pas vu que le matérialisme "scientifique", que le marxisme prétendait incarner, se con-ten-tait en réalité de reformuler la rationalité de l'Aufklärung dans le sens du 19ème siècle scientiste et positiviste. En sorte que la "Théorie critique" a conservé, malgré toutes les subtilités et toutes les acro-ba-ties de sa réflexion, le caractère réactionnaire des schémas de pensée hérités du 18ème siècle: une rai-son prétentieuse, reproduisant une démarche intellectuelle de type religieux, ne pouvait qu'être une idéo-lo-gie au sens strict de théocratie intellectuelle et se dégrader en activisme jacobin, voire en véritable sco-lastique. Tout cela n'a plus rien à voir avec une quelconque appréhension du réel, en dépit du rem-plis-sage sociologique et des jongleries avec les "totalités". A cause du marxisme, les acquis phi-loso-phiques de l'idéalisme allemand se sont vus ramenés aux vieilles lunes de l'Aufklärung" (B. Willms, "Deutscher Idealismus und die Idee der Nation - Aufklärung und Idealismus in ihrem Verhältnis zur historischen und politischen Wirklichkeit" in: A. Mölzer (éd.), Österreich und die deutsche Nation, Graz, 1985, p. 395).

(12) Cette interprétation est en contradiction flagrante avec les résultats des recherches les plus récen-tes sur Heidegger: elles montrent que le "retournement de Heidegger", la Kehre, a commencé dès 1930, et non pas après 1933-34 (W. Franzen, Martin Heidegger, Stuttgart, 1976, p. 81; cf. également p. 76 ss.).

(13) Cf. Alain de Benoist, Aus rechter Sicht (=Vu de droite), VoL. II, Tübingen, 1984, pp. 33 ss., 156 ss.; du même: Kulturrevolution von Rechts, Krefeld 1985, p. 122.

(14) J. Habermas, Philosophisch-politische Profile, Francfort, 1984, p. 469.

(15) Au demeurant, tout le chapitre sur Heidegger est entrecoupé d'allusions plus ou moins polémiques et malveillantes au faux-pas politique du grand philosophe. Détail révélateur: sur ce point comme sur d'au-tres, Habermas utilise deux poids et deux mesures: on ne sache pas qu'il ait jamais critiqué son pa-tron de thèse, Eric Rothacker, philosophe à Bonn, très méritant du reste, qui collabora allègrement après 1933 (cf. sa "Philosophie de l'histoire", Munich et Berlin, 1934, p. 135 ss.) et qui, après la dé-fai-te, préféra "tout oublier" (cf. ses Heitere Erinnerungen, Francfort et Bonn 1963, p. 73)!

(16) M. Heidegger, Sein und Zeit, Halle, 1941, p. 166 ss. (§§ 35-38).

(17) Karl Marx, Die Frühschriften, éd. S. Landshut, Stuttgart 1953, p. 361.

(18) Labriola et Trotsky cités par W. Sombart: Der proletarische Sozialismus, vol. I, Iéna 1924, p. 323.

(19) Kant à C.F. Stäudlin, du 4 mai 1973, in: Kant, Briefe, éd. par J. Zehbe, Göttingen, 1970, p. 216.

(20) Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, Berlin, 1963, p. 59.

(21) Bernard Willms, Die Deutsche Nation, Köln 1982, p. 88.

(22) B. Willms, Idealismus und Nation - Zur Rekonstruktion des politischen Selbstbewusstseins der Deutschen, Paderborn, 1986, p. 41.

(23) Cf. à ce sujet Armin Mohler: "Die nominalistische Wende", in A. Mohler, Tendenzwende für Fortgeschrittenen, München 1978, p. 187 ss.

(24) A. Mohler, Was die Deutschen fürchten, Stuttgart, 1965, p. 18.

(25) H. Lübbe: Zeit-Verhältnisse, Graz,1983, p. 142.

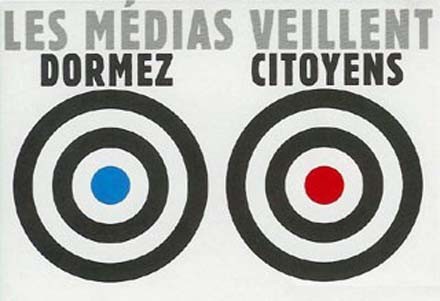

Tandis que s’étrécit le champ des possibles en partage, le trop excède en tout : trop d’injustices, trop d’insignifiances, trop de violences, de crises écologiques et de désastres sociaux…

Tandis que s’étrécit le champ des possibles en partage, le trop excède en tout : trop d’injustices, trop d’insignifiances, trop de violences, de crises écologiques et de désastres sociaux…

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

« Il y a eu le développement d'internet, l'accès facile à des scènes pornographiques, le fait que les jeunes peuvent se filmer avec des téléphones portables en train d'avoir des relations sexuelles reproduisant ces scénarios. Sans qu'aucun adulte ne leur dise que le porno, ce n'est pas la réalité, que l'acteur joue, qu'il est dopé.

« Il y a eu le développement d'internet, l'accès facile à des scènes pornographiques, le fait que les jeunes peuvent se filmer avec des téléphones portables en train d'avoir des relations sexuelles reproduisant ces scénarios. Sans qu'aucun adulte ne leur dise que le porno, ce n'est pas la réalité, que l'acteur joue, qu'il est dopé.

This article concerns something that receives little attention from nationalists: celebrities and popular culture, and their influence on both our liberal democratic system and our consumerist society. More specifically, it concerns the role of women in our liberal democracy and popular culture. This subject matter is very much part of our lives: one cannot avoid the celebrity trash gossip magazines, American TV shows, and the role prominent women in our liberal democracy (such as Hilary Clinton). Moreover, our economy relies, to a great extent, on both consumerism – especially a consumerist lifestyle promoted heavily to women, through advertisements and celebrity culture – and female labour.

This article concerns something that receives little attention from nationalists: celebrities and popular culture, and their influence on both our liberal democratic system and our consumerist society. More specifically, it concerns the role of women in our liberal democracy and popular culture. This subject matter is very much part of our lives: one cannot avoid the celebrity trash gossip magazines, American TV shows, and the role prominent women in our liberal democracy (such as Hilary Clinton). Moreover, our economy relies, to a great extent, on both consumerism – especially a consumerist lifestyle promoted heavily to women, through advertisements and celebrity culture – and female labour.