Aus:

Harry Graf Kessler Aufsätze und Reden 1899-1933Gildensozialismus

(1920)

Bolschewismus und »Spartakismus« nehmen vor der Öffentlichkeit soviel Raum ein, daß die Entwicklung einer anderen, tief bedeutsamen Richtung innerhalb des Sozialismus ziemlich unbemerkt erfolgt ist. Diese neue Richtung macht sich seit kurzem in mannigfaltigen Formulierungen fast gleichzeitig in Deutschland, Österreich und England bemerkbar. Ihre Geschichte weist zurück auf den französischen Syndikalismus der ersten Jahre des Zwanzigsten Jahrhunderts, der – von Georges Sorel und seinem Intellektuellenkreis formuliert – die bis dahin bei der radikalen französischen Arbeiterschaft herrschende staatssozialistische Doktrin revolutionierte. Jener staatssozialistischen Idee setzte nämlich Sorel ein Programm entgegen, das als Ziel die Selbstherrlichkeit des einzelnen Betriebes oder wenigstens Produktionszweiges und die unbeschränkte Herrschaft seiner Arbeiter über seine Produktionsmittel und Produkte forderte und als wirksamstes Mittel zu diesem Ziele nicht erst die Eroberung der Staatsgewalt, sondern die direkte Besitzergreifung aller Produktionsmittel durch die Arbeiter mithilfe des Generalstreiks proklamierte. Aus diesem Ideenvorrat holte oder schuf sich die erste russische Revolution (1905) den Rätegedanken. Gleichzeitig begann aber auch schon der Syndikalismus den von ihm heftig bekämpften Marxismus zu befruchten. Und diese Kreuzung war der Ausgangspunkt der jetzt hervortretenden neuen Anschauungen.

Für ihre Verbreitung in Deutschland und Österreich muß es hier genügen, auf Otto Bauers ›Weg zum Sozialismus‹ und auf sein neues, glänzendes, in der ›Vossischen Zeitung‹ bereits ausführlich gewürdigtes Buch ›Bolschewismus oder Sozialdemokratie‹ hinzuweisen, ferner auf Hilferdings ›Mehrheitsbericht‹ der deutschen Kohlensozialisierungskommission sowie auf mannigfache Vorschläge von Walther Rathenau, Georg Bernhard und anderen für eine planmäßige Selbstverwaltung der Produktion. Diese Vorstellungen und Vorschläge nähern sich, von einer andern Seite, der sozialistischen Grundanschauung der ›Sozialistischen Monatshefte‹ und dem daraus folgenden Postulat eines Aufbaus der Gemeinschaftsproduktion, wie es auf dem zweiten Rätekongreß in Berlin von Julius Kallski und Max Cohen vertreten wurde.

In England, wo der französische Syndikalismus durch die Agitation des fanatischen und hochbegabten Arbeiterführers Tom Mann einen stürmischen, aber kurzlebigen Erfolg errang, gab den Anstoß zum sogenannten »Gildensozialismus«, in dem dort sich die neuen Anschauungen verkörpert haben, das 1906 erschienene Buch von Arthur J. Penty: ›The Restoration of the Gild System‹. Die eigentliche Theorie entwickelten in den nächsten Jahren die Schriftsteller A. R. Orage und S. B. Hodson in ihrer Zeitschrift ›The New Age‹ in einer Aufsatzreihe, die sie dann als Buch: ›National Guilds‹ herausgaben. Zu Einfluß gelangte die ganze Bewegung aber erst im Kriege, als die Notwendigkeit sich ergab, neue organisatorische Lösungen vorzubereiten für den Abbau der Kriegswirtschaft und für den Aufbau einer neuen Friedenswirtschaft. Ostern 1915 war als Propagandazentrum die ›National Guilds League‹ in London gegründet worden, und das allgemeine Bedürfnis nach neuen Organisationsformen der Wirtschaft bahnte ihren Ideen schnell einen Weg in die Arbeiterbewegung. Vor allem waren es gewisse einflußreiche Arbeiterführer, die das neue Programm in die Arbeiterschaft einzelner großer Produktionszweige hineintrugen. So schloß sich zum Beispiel der Generalsekretär der Bergarbeiterföderation Großbritanniens, Frank H. Hodges, der ›National Guilds League‹ an und begründete die 1918 vom Bergarbeiterkongreß der Regierung präsentierte Vorlage für die Sozialisierung des englischen Kohlenbergbaus auf dem Gilden-Gedanken. Auch der Vertreter dieser Vorlage vor dem Regierungsausschuß, der rasch zu großem Ansehen gelangte Arbeiter Straker, gehört zur ›National Guilds League‹. Noch bedeutsamer war der Anschluß der Eisenbahner, die ebenfalls ihr Sozialisierungsprogramm auf dem Gilden-Gedanken aufbauten; denn dieses übernahmen alsbald auch die amerikanischen und französischen Eisenbahner, so daß auch dort bereits eine gewaltige Bewegung den gleichen Zielen wie der Gildensozialismus nachstrebt. Die großen Eisenbahnerstreiks in diesem Jahre drüben und hüben bezweckten die Verwirklichung gerade von gildensozialistischen Forderungen.

Was ist nun das Neue und Positive am »Gilden-Sozialismus«? Zunächst ein großes Mißtrauen gegen den Staat und gegen jede Form des Staatssozialismus. Ein Mißtrauen, das im englischen Gildensozialismus vor allen Dingen wächst aus seinem Haß gegen jede Art von Despotismus. Dieses scheidet auch grundsätzlich den Gildensozialismus vom Bolschewismus. Der Pol, um den sich alle Gedanken der Gildensozialisten drehen, ist der der Freiheit, der zweckmäßigen Sicherung möglichst vollständiger politischer, wirtschaftlicher und kultureller Selbstbestimmung. Auf die Frage, was das Grundübel der modernen Gesellschaft ist, antwortet einer der bedeutendsten gildensozialistischen Schriftsteller, G. D. H. Cole, in seinem Buche ›Self Government in Industry‹ (London 1917): nicht die Armut weiter Schichten, sondern die Versklavung weiter Schichten. Der Arbeiter klagt die heutige Gesellschaft mit Recht an, nicht weil er arm, sondern weil er unfrei ist. »Die Massen sind nicht Sklaven, weil sie arm sind, sondern arm, weil sie Sklaven sind.« Das Problem ist nicht, dem Arbeiter mehr Lohn oder mehr Lebensannehmlichkeiten (etwa auf dem Wege patriarchaler Fürsorge) zu schaffen, sondern ihn zu einem freien Mann zu machen! Das Gegenteil der »gottgewollten Abhängigkeit« muß die Norm werden.

Aber außerdem verbindet er die Idee der Freiheit mit einer von Genossenschaftstheoretikern wie Gierke und dem Staatsrechtslehrer der Universität Bordeaux, Léon Duguit, übernommenen genossenschaftlichen Auffassung vom Aufbau der Gesellschaft und des Staates. Die Gesellschaft und der Staat sind danach nicht bloß ein Sammelsurium von geographisch durch die Landesgrenzen zusammengehaltenen Individuen, sondern ein kunstvolles Ineinanderarbeiten von tätigen genossenschaftlichen Gruppen. Der einzelne Mensch kann gleichzeitig einer ganzen Reihe verschiedener Gruppen (mehreren geographischen, mehreren beruflichen) angehören. Aber jede Gruppe ist trotzdem in sich geschlossen und von einem eigenen, spezifischen Leben erfüllt durch den Zweck, dem sie dient: durch die Funktion, die sie in der Gesellschaft ausübt. Nicht vom Staate, überhaupt nicht durch irgendwelche Verleihung oder »Delegation«, sondern aus sich selbst, aus ihrer Funktion, bekommt die Gruppe nicht bloß ihre Existenz, sondern auch ihr Recht, jedes ihr überhaupt zustehende Recht. Und zu diesen Rechten gehört auch für sie, ebenso wie für den einzelnen Menschen, die Freiheit, d. h. die Selbstbestimmung innerhalb der Grenzen ihrer Funktion. Die umwälzende staatsrechtliche und soziale Bedeutung dieser Anschauungen kann hier nur angedeutet werden. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, darauf näher einzugehen. Nur ein Punkt muß noch hervorgehoben werden:

Den Rechten jeder funktionellen Gruppe steht die von diesen untrennbare Pflicht gegenüber, ihre Funktion möglichst vollkommen auszuüben, ihre funktionelle Energie auf das höchste zu steigern und daher allen Fähigkeiten innerhalb der Gruppe den Weg zu öffnen, damit sie ungeschmälert im Sinne der Funktion, der die Gruppe dient, wirken können. Auf dem Umwege über den Begriff der Funktion gelangt daher diese Anschauung zu einer neuen und erweiterten Begründung der menschlichen Freiheit: der Mensch muß frei sein, nicht bloß ganz allgemein als Individuum, als »Zeitgenosse« und gleiches unter gleichen Individuen, weil die Freiheit eine metaphysische oder ethische oder sentimentale Forderung ist; sondern er muß frei sein auch ganz besonders als tätiges Individuum, als spezifisches und ungleiches unter ungleichen Individuen, als Mitträger einer Funktion, als Glied einer innerhalb der menschlichen Gesellschaft spezifisch wirkenden Gruppe, damit seine Kräfte unvermindert zur Stärkung der Funktion, zur Stärkung der Gruppe bei ihrem funktionellen Wirken beitragen. Es ergibt sich ein Begriff der Demokratie, der, weit über das Politische hinausgreifend, alle Gebiete des menschlichen Lebens erfaßt und mit der Zeit verwandeln muß: der Begriff einer die einseitige, bloß politische Demokratie ergänzenden, allseitigen, funktionellen Demokratie, deren Ziel sich knapp in Nietzsches kraftvoll aktivistischen Worten formulieren läßt: »Freiheit sich schaffen, zu neuem Schaffen.«

Der Stellung des Arbeiters im modernen Unternehmen, dem Begriff der Lohnarbeit überhaupt widersprechen diese Forderungen, wie man sieht, von Grund auf. Denn der Arbeiter wird nicht mit allen seinen Kräften, als ganze Persönlichkeit, zur Produktion herangezogen, sondern nur als Lieferant einer Ware, seiner Ware »Arbeit«, die ihm der Unternehmer abkauft.

Und ebenso widersprechen jene Forderungen der Einstellung eines Produktionsprozesses auf den privaten Profit. Denn seine Rechte beruhen nach jener Theorie ausschließlich auf seiner öffentlichen Funktion (nicht auf dem Eigentum des Unternehmers). Seine Einstellung auf den größten privaten Profit statt auf den größten öffentlichen Nutzen und Bedarf ist daher eine Rechtsbeugung.

In beiden Punkten, in dem der Lohnarbeit und dem des privaten Profits, verlangt der Gildensozialismus einen radikalen Umschwung und bietet dafür jene Lösungen, die seine Eigenart ausmachen.

Die Lohnarbeit soll verschwinden dadurch, daß die Verwaltung der Unternehmungen den privaten Kapitalisten entzogen und auf die Gewerkschaften (Trade Unions) übertragen wird. Die Gildensozialisten weisen darauf hin, daß schon heute die Leiter, die technischen und kaufmännischen Direktoren, Aufsichtsratmitglieder usw. der großen Unternehmungen zum großen Teil nicht mehr mit eigenem Kapital arbeiten, sondern bloß Angestellte von Kapitalisten sind. Nunmehr sollen sie statt dessen Angestellte einer Gewerkschaft, der organisierten Werktätigen des betreffenden Produktionszweiges werden, wobei sie selbst als Mitbeteiligte am Produktionsprozeß ihre Stellung innerhalb der Gewerkschaft fänden. Jeder Produktionszweig der englischen Volkswirtschaft würde also eine von seinen sämtlichen organisierten Arbeitern und Angestellten verwaltete ›Nationale Gilde‹, die ganze englische Produktion eine planmäßige Maschine aus lauter selbstverwaltenden nationalen oder nationalföderierten Gilden, deren Mittelstück ein alle einzelnen Gilden zusammenfassender nationaler ›Gildenkongreß‹ zu sein hätte.

Damit wäre in der Tat die Lohnarbeit abgeschafft. Nicht aber ohne weiteres die Einstellung der Produktion auf den Profit. Denn ein selbstverwaltender Produktionszweig könnte ebenso für die in ihm organisierten Werktätigen wie ein kapitalistisches Unternehmen für seine Aktionäre sorgen und ebenfalls bloß auf deren Profit statt auf den gesellschaftlichen Nutzen und Bedarf sehen. Wer letzten Endes bestimmen soll, was und zu welchem Preise produziert wird, bleibt also problematisch. Auch sind sich in dieser Hinsicht die Gildensozialisten selbst noch nicht einig. Aber die Kämpfe, die um diese Frage in ihren Reihen vor sich gehen, sind gerade deshalb lehrreich. Und eine gewisse Klärung scheint sich anzubahnen. Ursprünglich beeinflußt von der staatssozialistischen, besonders durch den Altmeister des englischen Sozialismus, Sidney Webb, vertretenen Anschauung, daß der Staat, d.h. das Parlament der natürliche Vertreter der Konsumenten sei und als solcher das letzte Wort haben müsse, sind jetzt die Gildensozialisten, durch die Kriegswirtschaft abgeschreckt, eher geneigt, den Staat auch bei diesen Fragen zurückzudrängen. Die Sozialisierungsvorlage der englischen Bergarbeiter (1919) überträgt das Bergwerkseigentum nicht auf den Staat, sondern (Art. 5 und 1) auf einen zu gleichen Teilen von der Regierung und den Bergarbeitern (der Bergarbeiterföderation von Großbritannien) ernannten zwanzigköpfigen ›Rat‹ (›Mining Council‹), in dem der Staat nur insofern einen kleinen Vorsprung hat, als der Ratspräsident von der Regierung ernannt und dem Parlamente verantwortlich ist. Die Konsumenten als solche sind nicht vertreten, d. h. eben nur durch die Regierungsmitglieder im ›Rat‹.

Aber der Glaube, daß überhaupt der Staat (d. h. das Parlament) die gegebene alleinige und genügende Vertretung der Konsumenten gegenüber den organisierten Produzenten sein könnte, ist gerade in gildensozialistischen Kreisen stark erschüttert. Cole meint jetzt, daß es eine einzige, allumfassende Vertretung aller Konsumenten, wie der Staatssozialismus sie im Parlamente sehen will, überhaupt nicht geben könne, da die Interessen der Konsumenten viel zu mannigfaltig und widerspruchsvoll seien. Er verlangt zwar, daß die Vertretungen der Konsumenten geographisch abgegrenzt werden, im Gegensatz zu den beruflich abgegrenzten Produzentenorganisationen, lehnt es aber ab, das Staatsgebiet als die einzig maßgebende, ja auch nur als die wichtigste geographische Einheit anzusehen, erkennt vielmehr die Konsumentengruppe, die ein gemeinsames Interesse an irgendeinem Produkt oder Dienste hat, als eine wirkliche, lebendige Einheit an, die nach den Grundsätzen der funktionellen Demokratie von sich aus das Recht hat, die Befriedigung ihrer Bedürfnisse zusammen mit der Produzentengruppe zu regeln, und will daher je nach dem Produkt oder Dienst, dessen Art und Preis geregelt werden sollen, wechselnde Vertretungen der Konsumenten, deren geographische Basis auch verschieden groß sein kann. Also einerseits eine weitgehende Dezentralisation, so daß bei Bedürfnissen persönlicher und häuslicher Art örtliche Konsumvereine die Bestimmung hätten; bei mehr kommunalen Bedürfnissen örtliche, für das besondere Fach oder Produkt spezifische Vertretungen, die nicht etwa identisch wären mit unseren heutigen, unterschiedslos für alle Zwecke gewählten Gemeindevertretungen. Andererseits aber auch nationale und sogar internationale Zusammenfassungen der Konsumenten bei großen, gleichförmigen, nationalen oder internationalen Bedürfnissen oder Diensten. Mit diesem Ausblick, der auf das Gebiet des Völkerbundes hinübergreift, muß diese kurze, leider gar zu unvollständige Darstellung des gildensozialistischen Planes für die Organisation der Erzeugung und Verteilung enden.

Nur ein besonderer Fall soll zum Schluß noch kurz erwähnt werden, weil er die erste praktische Verwirklichung des Gildensozialismus werden könnte. Die Wohnungsnot hat im Januar dieses Jahres die Bauarbeiter von Manchester veranlaßt, ihre verschiedenen Gewerkschaften zu einem Gildenausschuß zusammenzufassen, der faktisch sämtliche Bauarbeiter der Stadt und Umgegend vertritt. Gestützt auf dieses Monopol, hat der Gildenausschuß dem Stadtrat von Manchester angeboten, sofort zweitausend Häuser zu bauen zu einem Preise, der wesentlich niedriger wäre als der von den Bauunternehmern angeforderte. Der Gildenausschuß verlangt als Gegenleistung nur Vorstreckung des nötigen Kapitals, wogegen natürlich die Stadt das Eigentum an den fertigen Häusern bekäme. Aus dem Artikel, in dem Cole (›New Republic‹ vom 3. März 1920) über diesen Plan berichtet, scheint hervorzugehen, daß seine Verwirklichung bevorstand. Man wird seine Fortschritte mit dem lebhaftesten Interesse verfolgen müssen, denn es wäre das erste Beispiel der wenn auch bloß örtlichen Selbstverwaltung eines großen und lebenswichtigen Produktionszweiges.

Quelle: http://gutenberg.spiegel.de/?

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Chez Marx, dans Le Capital, le véritable sujet de la révolution sociale, c’est-à-dire de "l’expropriation des expropriateurs", ce sont les "producteurs associés", c’est-à-dire tous ceux qui jouent un rôle nécessaire dans la production, et cela va de l’agent d’entretien au directeur. L’idée de Marx était que le détenteur de capital était de plus en plus en dehors du procès de production et de plus en plus parasitaire, puisque son travail d’organisation et de direction était effectué par des salariés fonctionnaires du capital. Ensuite, à partir de la social-démocratie s’est inventé autre chose : l’idée que la classe ouvrière devenait la classe rédemptrice. Mais ça, ça ne découle pas de la théorie de Marx. C’est une nouvelle religion pour classes dominées… et qui doivent le rester, comme le dit très bien mon ami Costanzo Preve. Le vrai problème, c’est qu’une classe dominée transformée en classe dominante est une contradiction dans les termes ! Le prolétariat est défini pas sa soumission à la domination. La dictature du prolétariat est aussi impossible à concevoir qu’un cercle carré. […]

Chez Marx, dans Le Capital, le véritable sujet de la révolution sociale, c’est-à-dire de "l’expropriation des expropriateurs", ce sont les "producteurs associés", c’est-à-dire tous ceux qui jouent un rôle nécessaire dans la production, et cela va de l’agent d’entretien au directeur. L’idée de Marx était que le détenteur de capital était de plus en plus en dehors du procès de production et de plus en plus parasitaire, puisque son travail d’organisation et de direction était effectué par des salariés fonctionnaires du capital. Ensuite, à partir de la social-démocratie s’est inventé autre chose : l’idée que la classe ouvrière devenait la classe rédemptrice. Mais ça, ça ne découle pas de la théorie de Marx. C’est une nouvelle religion pour classes dominées… et qui doivent le rester, comme le dit très bien mon ami Costanzo Preve. Le vrai problème, c’est qu’une classe dominée transformée en classe dominante est une contradiction dans les termes ! Le prolétariat est défini pas sa soumission à la domination. La dictature du prolétariat est aussi impossible à concevoir qu’un cercle carré. […]

BR: L’Allemagne s’est transformée à grande vitesse! D’abord, la “RDA” a été totalement démantelée; son industrie, dans une large mesure, a été délibérément détruite, ce qui a fait naître des zones dés-industrialisées en Allemagne. Ensuite, un tiers de sa population, surtout les diplômés universitaires et la main-d’oeuvre qualifiée, a quitté les nouveaux Länder de l’Est pour ceux de l’Ouest ou, même, pour les Etats-Unis ou l’Australie. Certes, on doit aussi dire qu’une petite part de cette industrie s’est maintenue et développée mais, quoi qu’il en soit, on ne peut pas parler d’une parité entre les nouveaux Länder de l’Est et les anciens Länder de l’Ouest.

BR: L’Allemagne s’est transformée à grande vitesse! D’abord, la “RDA” a été totalement démantelée; son industrie, dans une large mesure, a été délibérément détruite, ce qui a fait naître des zones dés-industrialisées en Allemagne. Ensuite, un tiers de sa population, surtout les diplômés universitaires et la main-d’oeuvre qualifiée, a quitté les nouveaux Länder de l’Est pour ceux de l’Ouest ou, même, pour les Etats-Unis ou l’Australie. Certes, on doit aussi dire qu’une petite part de cette industrie s’est maintenue et développée mais, quoi qu’il en soit, on ne peut pas parler d’une parité entre les nouveaux Länder de l’Est et les anciens Länder de l’Ouest. BR: Dans le fond, ce que l’on célèbre, ce dont on se réjouit, c’est du fait qu’il n’y a pas eu de révolutions, ni à l’Est ni à l’Ouest. A l’Est, les gens sont descendus dans les rues et ont hurlé “Nous sommes un seul peuple!”, mais on les a amadoués par une réforme monétaire et par des oboles de quelques centaines de marks données gratuitement pour leur souhaiter la bienvenue à l’Ouest. C’est ainsi qu’ils ont perdu leur identité politique. Aussi parce qu’ils étaient très faiblement organisés auparavant et parce qu’il n’y avait aucune continuité pour leurs protestations dans l’opposition. Ce que l’on célèbre, maintenant, vingt ans après, c’est le fait que la Constitution, la Loi Fondamentale, et les structures de la République Fédérale ont été implantées sans peine dans les provinces qui formaient la RDA. Et c’est ainsi qu’il n’est rien resté de la RDA. Donc, dans le fonds, ce que l’on célèbre, c’est l’américanisation totale de toutes les Allemagnes.

BR: Dans le fond, ce que l’on célèbre, ce dont on se réjouit, c’est du fait qu’il n’y a pas eu de révolutions, ni à l’Est ni à l’Ouest. A l’Est, les gens sont descendus dans les rues et ont hurlé “Nous sommes un seul peuple!”, mais on les a amadoués par une réforme monétaire et par des oboles de quelques centaines de marks données gratuitement pour leur souhaiter la bienvenue à l’Ouest. C’est ainsi qu’ils ont perdu leur identité politique. Aussi parce qu’ils étaient très faiblement organisés auparavant et parce qu’il n’y avait aucune continuité pour leurs protestations dans l’opposition. Ce que l’on célèbre, maintenant, vingt ans après, c’est le fait que la Constitution, la Loi Fondamentale, et les structures de la République Fédérale ont été implantées sans peine dans les provinces qui formaient la RDA. Et c’est ainsi qu’il n’est rien resté de la RDA. Donc, dans le fonds, ce que l’on célèbre, c’est l’américanisation totale de toutes les Allemagnes.

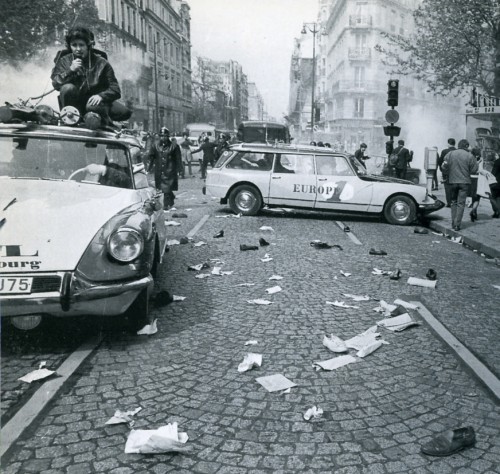

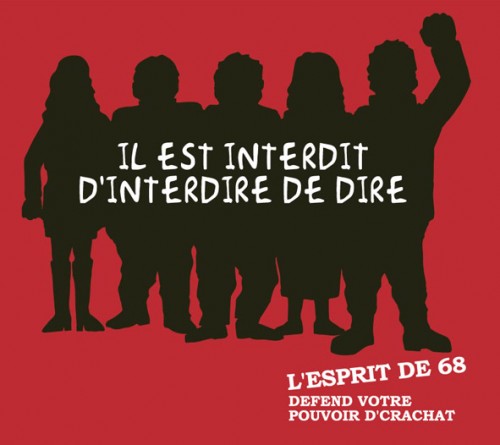

Cultuur, althans de officiële, geaccrediteerde versie, verwerd tot het hilarische trompetgeschal rond de tribune van de poco-dictatuur. De opdracht was en is om te verwarren, mist te spuiten. De ontzettende logorrhee en beeldenstroom die elke dag op ons afkomt, oversatureert ons bevattingsvermogen compleet, maakt ons murw en mentaal weerloos. Ook dat is een erfenis van het ’68-theater en de machtsgreep van deze ludieke generatie. Alles is scherts, ironie, spel, franje. Het politiek bedrijf, de cultuurindustrie en de media convergeren rond deze mateloze cultus van de schijn, het beeld en de perceptie, in een spektakelmaatschappij waarin je alleen bestaat als je op TV komt. En ook dat heeft hoger vernoemde Jacques Lacan achteraf scherp ontmaskerd,- ik citeer:

Cultuur, althans de officiële, geaccrediteerde versie, verwerd tot het hilarische trompetgeschal rond de tribune van de poco-dictatuur. De opdracht was en is om te verwarren, mist te spuiten. De ontzettende logorrhee en beeldenstroom die elke dag op ons afkomt, oversatureert ons bevattingsvermogen compleet, maakt ons murw en mentaal weerloos. Ook dat is een erfenis van het ’68-theater en de machtsgreep van deze ludieke generatie. Alles is scherts, ironie, spel, franje. Het politiek bedrijf, de cultuurindustrie en de media convergeren rond deze mateloze cultus van de schijn, het beeld en de perceptie, in een spektakelmaatschappij waarin je alleen bestaat als je op TV komt. En ook dat heeft hoger vernoemde Jacques Lacan achteraf scherp ontmaskerd,- ik citeer:

Il ne faudrait quand même pas que les antiracistes riches, qui énervent prodigieusement ceux qui sont dans des situations difficiles, donnent sans cesse des leçons de morale aux pauvres ! Les pauvres en ont marre d’être sans cesse accusés de racisme… Nous avons perdu contact avec la réalité. Je crois qu’il faut prendre les problèmes avec humilité. Nous retrouverons le sens de la réalité le jour où la nécessité s’imposera de vraiment combattre le racisme au lieu d’y voir le moyen, pour la gauche la plus compromise dans la modernité médiatique, de préserver son identité et de s’embellir à ses propres yeux. […]

Il ne faudrait quand même pas que les antiracistes riches, qui énervent prodigieusement ceux qui sont dans des situations difficiles, donnent sans cesse des leçons de morale aux pauvres ! Les pauvres en ont marre d’être sans cesse accusés de racisme… Nous avons perdu contact avec la réalité. Je crois qu’il faut prendre les problèmes avec humilité. Nous retrouverons le sens de la réalité le jour où la nécessité s’imposera de vraiment combattre le racisme au lieu d’y voir le moyen, pour la gauche la plus compromise dans la modernité médiatique, de préserver son identité et de s’embellir à ses propres yeux. […]