lundi, 08 janvier 2018

Jornada Evoliana 2017 - A 100 años de la Revolución Bolchevique

10:03 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution bolchevique, julius evola, italie, tradition, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 06 janvier 2018

Tradition du jour des Rois et galette de l'Epiphanie

09:31 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, galette des rois, épiphanie, janvier |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 01 janvier 2018

Le retour des olympiens

Le retour des olympiens

par Thierry DUROLLE

Dans une logique de contrecarrer le Grand Effacement des mémoires, donc de notre identité d’Européen – ce que nous nommons par néologisme « européanité » – l’étude des Indo-Européens nous paraît être incontournable. Au-delà de l’utilité de telles études, dans ce qu’elles peuvent apporter au champ de la métapolitique, il faut aussi souligner ô combien le sujet est passionnant en lui-même, pour peu que l’on ne soit pas réfractaire à une certaine rigueur académique ainsi qu’à des spécificités d’ordre disciplinaire pouvant rendre l’étude hermétique.

Dans le domaine des études indo-européennes, le professeur Jean Haudry, à la suite de Georges Dumézil, fait office de référence incontestable. Néanmoins ses travaux ne sont pas accessibles au néophyte, même armé de la meilleure volonté, quand bien même muni d’une patience qui lui servira à rechercher, en parallèle de sa lecture initiale, de nombreux termes et de nombreux concepts propices à la bonne compréhension de son sujet. Le lecteur désireux de se cultiver devra s’orienter vers une ou plusieurs introductions adéquates. L’une d’entre elles, La question d’une tradition européenne, du talentueux et regretté Adriano Romualdi représente, à n’en pas douter, la meilleure introduction qui soit.

Adriano Romualdi

Fils de l’un des cadres de la République sociale italienne, Adriano Romualdi se fit remarquer très tôt pour son talent. En parallèle de son statut de professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Palerme, il se distingua comme l’un des meilleurs théoriciens de la Droite radicale italienne. Grand disciple de Julius Evola, dont il promouva l’œuvre, Romualdi consacra ses écrits à dessiner les contours d’une Droite radicale alter-européenne et racialiste. Hélas ! Ce penseur brillant perdit la vie lors d’un accident de voiture durant l’été 1973. La Droite radicale italienne venait de perdre l’« un de ses représentants les mieux qualifiés » selon les mots de l’auteur de Révolte contre le monde moderne. Adriano Romualdi n’est pas une figure connue en France. Seulement trois de ses livres sont disponibles en français, dont La question d’une tradition européenne. Espérons à l’avenir que ses nombreux écrits feront l’objet d’une traduction car il serait dommageable de se priver d’un tel talent.

L’essai d’Adriano Romualdi pose donc la question de l’existence de ce qu’il nomme une « tradition européenne ». Par où devrions-nous commencer à chercher les fondements de celle-ci ? « Une physionomie européenne commence à émerger des brumes de la Haute-Préhistoire au cours du IVe millénaire av. J-C. C’est un événement qui s’accompagne d’un choix déjà spirituellement significatif : le rejet de la “ civilisation de la Mère ” et l’affirmation de l’Urvolk, du peuple originel indo-européen comme communauté essentiellement virile et patriarcale (p. 29). » D’emblée, l’auteur, en bon héritier de Julius Evola, expose la dichotomie des pôles masculin (olympien) et féminin (chthonien), l’élément racial nordique incarne ce premier pôle essentiellement et, donc, substantiellement albo-européen, alors que le deuxième correspond au « ciel euro-asiatique et euro-africain de la Mère qui pénètre, à travers la race méditerranéenne et ses prolongements libyens, ligures, ibériques, pélasgiens, jusqu’au cœur du continent européen (p. 30) ». Ces peuples du Nord vont déferler sur l’Europe centrale, orientale et balkanique. Romualdi note que « cette irruption s’accompagne de l’apparition de symboles solaires. Elle marque la naissance du svastika […], de la roue solaire, du cercle dans le carré, du disque incisé ou poinçonné et du disque radiant (p. 31) ».

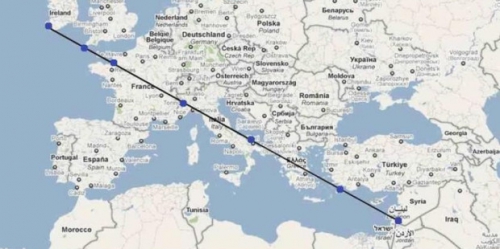

L’européanité se trouve également présente chez les « occidentaux de l’Orient » comme l’écrit Romualdi. Nos liens avec la Perse et l’Inde d’une certaine époque semblent évidents. À ce titre l’auteur fait remarquer que « dans le Rig-Veda apparaît déjà la notion centrale de la religiosité indo-européenne et de la race blanche : la notion d’Ordre. L’Ordre entendu comme logos universel et collaboration de toutes les forces humaines avec toutes les forces divines (p. 37) ». Celui-ci « comme fondement de l’univers indo-européen, est à la fois dans le monde et hors du monde. C’est la source d’où jaillissent le kosmos visible et le kosmos invisible (p. 40) ». L’Ordre est donc synonyme de Totalité. Un autre moment important est la migration dorienne, « c’est-à-dire de ce mouvement de peuples du Nord […] qui pousse les Doriens en Grèce, amorce les migrations italiques dans la péninsule des Apennins et provoque la dispersion des Celtes dans toute l’Europe occidentale (p. 45) ».

« Dans le monde grec, c’est la Préhistoire indo-européenne qui se met à parler. Le premier “ verbe ” articulé de la civilisation grecque est la religion olympienne (p. 52). » En effet, s’il y a bien un Dieu européen qui fait office de Dieu tutélaire (et qui constitue alors l’aspect solaire et ouranien du Divin), c’est bien Apollon. Le Dieu à la lyre « incarne un autre aspect de l’Ordre : l’Ordre comme lumière intellectuelle et formation artistique, mais aussi comme transparence solaire qui est santé et purification (p. 53) ». Les Dieux de l’Olympe, selon Adriano Romualdi, reflètent une part de nous-mêmes : « Dans les divinités olympiennes, l’âme nordique de la race blanche a contemplé sa plus pure profondeur métaphysique. L’eusébia, la vénération éclairée par la sagesse du jugement; l’aidos, la retenue pudique face au divin; la sophrosyné, la vertu faite d’équilibre et d’intrépidité : telles sont les attitudes à travers lesquelles la religion olympienne s’exprime comme un phénomène typiquement européen. Et le panthéon olympien est le miroir de cette mesure. De manière significative, même ses composantes féminines tendent à participer à des valeurs viriles : comme Héra, en tant que symbole du coniugium, comme Artémis, en raison de sa juvénilité réservée et sportive, comme Athéna, la déesse de l’intelligence aguerrie et de la réflexion audacieuse, sortie tout armée de la tête de Zeus (p. 55). »

Concernant le monde romain, Adriano Romualdi précise que « la religiosité romaine présente en arrière-plan expressément politique (p. 61) ». L’avènement du christianisme au sein de l’Empire romain n’a pas échappé à l’auteur. Ce dernier nous rappelle ce qu’il est vraiment « un phénomène racial, social et idéal étranger à l’Antiquité gréco-romaine (p. 70) ». Il poursuit : « Le pathos chrétien, ce mélange de sentimentalisme plébéien et de grandiloquence sémitique, cet humanitarisme veiné d’hystérie eschatologique, contredit le goût classique (p. 70) ». Enfin, il conclut cet épisode de notre histoire en mettant en lumière l’exemplarité laissée durant cette période. Revenir aux Grecs, c’est retrouver la splendeur radieuse d’Apollon. « Ainsi déclinait le monde antique, où l’idée d’un Ordre sage et lumineux, apparue durant la préhistoire indo-européenne, était devenue image et parole en Grèce, puis organisation politique à Rome. Une ultime théophanie de la lumière disparaissait, mais elle laissait un modèle de clarté, de maîtrise et de mesure dans lequel l’esprit de la race blanche ne cesserait plus de se reconnaître (p. 75). »

Adriano Romualdi ne peut pas faire l’impasse de l’analyse de l’européanité au temps de l’Europe chrétienne. De toute évidence, cette dernière ne fut pas créée ex nihilo, les polythéismes ont laissé une trace plus que visible qui « traduit aussi la réapparition d’une vision ancienne dans l’intériorité même de la race indo-européenne (pp. 78-79) ». Comme le dit lui-même l’auteur, « le christianisme s’illumine et se fait olympien. […] C’est ainsi que […] refleurit la conception de l’ordre visible symbole de l’ordre invisible […], c’est ainsi qu’au pacifisme cosmopolite du premier christianisme succèdent le mythe de la guerre sainte et l’Éloge de la nouvelle milice par Bernard de Clairvaux (p. 79) ». Ce « corps étranger » à l’européanité finit donc par s’intégrer à lui, tout du moins en partie, et, finalement, à y trouver sa place. « La vocation antique à la rationalité olympienne resurgit et, avec la même passion géométrique que celle qui avait projeté dans l’espace les colonnes doriennes, mesure le kosmos grâce à la mathématique hardie des cathédrales gothiques. C’est ainsi que le christianisme, romanisé dans ses structures hiérarchiques, germanisé dans sa substance humaine et hellénisé en raison d’incessantes transfusions d’aristotélisme et de néoplatonisme, acquiert une citoyenneté pleine et entière en Europe (p. 81). »

Pourtant, l’âme européenne originelle existe toujours. Elle ne se prête pas, entièrement du moins, à une hybridation qui serait, il faut le dire, contre-nature. Le syncrétisme, et ce que certains nomment pagano-christianisme ou catholicisme solaire, bien qu’effectif en partie, ne fonctionne pas. L’exception pour Adriano Romualdi se trouve en la personne de ce grand mystique chrétien que fut Maître Eckart. Malheureusement l’involution « kali-yugesque » corrompt tout, et de la Réforme à la déchristianisation, le Divin s’efface en apparence, mais demeure toujours chez les Européens, même si le rationalisme et le scientisme semblent avoir détrôné ce dernier. « Les origines des mathématiques sont apolliniennes, même si leurs applications semblent aller à la rencontre de Marsyas. Il y a dans la science et la technique une adhésion au style intérieur de l’homme blanc qu’il ne faut pas méconnaître (p. 91). » À l’instar d’Oswald Spengler, qu’il a sûrement lu, Romualdi a parfaitement compris que la civilisation de l’Homme blanc est celle de la Technique.

En définitive, cet essai synthétique, simple d’accès et passionné, nous paraît être un exposé brillant. Véritable mise en forme de l’histoire de notre européanité, Adriano Romualdi n’omet pas les caractéristiques de l’âme de notre race, tout en soulignant toujours la réalité du substrat biologique de notre peuple. Lecture complémentaire du livre La religiosité indo-européenne d’Hans F.K. Günther (1), que nous avions précédemment recensé (2), La question d’une tradition européenne permettra aux néophytes d’acquérir des bases solides et saines sur un sujet particulièrement important.

Thierry Durolle

Notes

1 : Hans F.K. Günther, La religiosité indo-européenne, Diffusion du Lore, 124 p., 16,90 €.

2 : cf. http://www.europemaxima.com/la-lumiere-septentrionale-de-nos-origines-par-thierry-durolle/

• Adriano Romualdi, La question d’une tradition européenne, Akribeia, 2014, 112 p., 15 €.

10:27 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, tradition, traditionalisme, adriano romualdi, olympiens, indo-européens |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 26 décembre 2017

Le phare spirituel de l’Europe

Le phare spirituel de l’Europe

par Georges FELTIN-TRACOL

Ex: http://www.europemaxima.com

« Il est des lieux où souffle l’esprit. Il est des lieux qui tirent l’âme de sa léthargie, des lieux enveloppés, baignés de mystère, élus de toute éternité pour être le siège de l’émotion religieuse. […] Illustres ou inconnus, oubliés ou à naître, de tels lieux nous entraînent, nous font admettre insensiblement un ordre de faits supérieurs à ceux où tourne à l’ordinaire notre vie. Ils nous disposent à connaître un sens de l’existence plus secret que celui qui nous est familier, et, sans rien nous expliquer, ils nous communiquent une interprétation religieuse de notre destinée. Ces influences longuement soutenues produiraient d’elles-mêmes des vies rythmées et vigoureuses, franches et nobles comme des poèmes. Il semble que, chargées d’une mission spéciale, ces terres doivent intervenir, d’une manière irrégulière et selon les circonstances, pour former des êtres supérieurs et favoriser les hautes idées morales. » Ces propos de Maurice Barrès, écrits en 1913 dans La Colline inspirée, concordent parfaitement avec la Sainte-Montagne plus connue sous le nom de Mont Athos.

Point culminant à 2033 m de la plus orientale des péninsules grecques de la Chalcidique, le Mont Athos devient dès la fin du VIIe siècle le lieu de retraite des ermites. L’endroit se couvre bientôt de monastères qui dépendent directement du patriarchat œcuménique de Constantinople. Très tôt, le territoire, dédié à la Vierge Marie, applique l’abaton (un terme grec signifiant « lieu pur ou inaccessible ») : l’accès y est interdit à toute personne de sexe féminin ainsi qu’à tout animal femelle, excepté pour des raisons pratiques les poules et les chattes.

L’actuelle hystérie féministe voit dans cette interdiction « anachronique » le caractère machiste, discriminatoire et sexiste de la Sainte-Montagne. Dès 2002, une socialiste député grec au Parlement européen avait réclamé de l’assemblée une ferme condamnation. Athènes s’y opposa avec vigueur. En effet, la Grèce garantit les spécificités de ce « Tibet chrétien » reconnues par le traité de Lausanne en 1923 et par les différents traités européens.

Héritier de l’Empire byzantin dont il a gardé l’étendard doré à l’aigle impériale bicéphale, le Mont Athos est un État monastique autonome de 2 250 habitants qui se répartissent entre les vingt monastères d’origine grecque, russe, bulgare, roumaine, serbe, géorgienne et arménienne. Organe délibératif, sa Communauté sacrée réunit les représentants de chaque monastère. Quatre moines choisis pour un an forment la Sainte-Épistasie, l’instance exécutive présidée par un Protos.

Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998, le Mont Athos concilie avec une harmonie certaine spiritualité, tradition et écologie. Des éoliennes discrètes et des panneaux solaires fournissent aux monastères leur propre électricité. Tandis que le Mont Saint-Michel croûle sous le tourisme de masse et que le Rocher de Saint-Michel d’Aiguilhe au Puy-en-Velay connaît pour l’instant une fréquentation somme toute supportable, le Mont Athos reste encore ce grand phare spirituel de l’Europe.

Georges Feltin-Tracol

• « Chronique hebdomadaire du Village planétaire », n° 58, diffusée sur Radio-Libertés, le 22 décembre 2017.

12:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, grèce, mont athos, monachisme, europe, affaires européennes, spiritualité, tradition, traditionalisme, orthodoxie, orthodoxie grecque, orthodoxie byzantine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 25 décembre 2017

Pour les fils et les filles d’Apollon

Pour les fils et les filles d’Apollon

par Thierry DUROLLE

L’avenir d’un peuple se bâtit grâce à ses enfants; celui de notre peuple se fondera sur l’héroïsme de nos enfants. La jeunesse est un bien précieux, elle est le zénith de la vie de nos peuples blancs. Nous voyons, dans les sourires et les jeux de nos fils et de nos filles, la beauté et la radiance de notre sang. Voilà quelque chose d’inestimable, voilà où se cache notre Graal !

Malencontreusement, l’Âge de Fer corrompt également la famille et nos jeunes pousses. La natalité du monde blanc est dramatiquement en chute libre tandis que celui des pays du Sud, non-blancs et qui nous sont souvent hostiles, explose. L’Afrique représente incontestablement un péril. Nous la voyons se déverser inéluctablement dans nos patries avec des conséquences parfois tragiques.

Dans nos sociétés actuelles, la famille dite traditionnelle n’est plus (cela concerne les Albo-Européens bien entendu). À ce titre, nous devons faire remarquer qu’il est hypocrite d’attribuer au seul « mariage pour tous » la cause de la destruction du modèle familial classique : cette parodie de mariage représente juste un énième résultat concret de la guerre occulte.

L’individualisme effréné, fils de la philosophie des Lumières, dynamisé par la société de consommation, représente selon nous la cause majeure de la fin de la famille traditionnelle. Ses émanations sont la pseudo-libération sexuelle (mais réel servage à ses propres instincts et parfois à ceux des autres!), le divorce et, dans un autre registre, ô combien répugnant et mortifère, l’IVG, soit le meurtre industrialisé d’enfants in utero.

Bref, avoir et élever un ou plusieurs enfants dans ce monde « vétuste et sans joie » à de quoi décourager les meilleurs volontés. Malgré tout, ceux qui ont le sens du devoir savent ce qu’ils ont à faire. L’impératif démographique nous commande, si nous pouvons nous exprimer ainsi, d’avoir de nombreux enfants si nous ne souhaitons pas disparaître de l’Histoire. La quantité, néanmoins, doit se subordonner à la qualité : ainsi nous devons avoir de nombreux enfants sains, de corps et d’esprit.

À cet effet, l’instruction et l’éducation de nos chères têtes blondes doit être notre priorité, le fond et la forme doivent avant tout être « européocentrés » (sans pour autant freiner la curiosité des enfants). Fort d’une civilisation à l’Histoire exceptionnelle, riche de mythes fondateurs et de poètes, l’Européen conscient dispose d’une materia prima unique ! Cette dernière est parfaitement mise en forme dans la collection « Europe Jeunesse Littérature » de la Diffusion du Lore.

Trois tomes composent d’ores et déjà cette superbe collection : Skaldi. Contes de la mythologie nordique, Braghi. Contes de la mythologie nordique et Roland à Roncevaux. Jules Dufresnes, responsable de la Diffusion du Lore, a particulièrement soigné l’esthétique de cette collection qui plaira aux petits comme aux grands ! Tous ces livres sont au format A4, et sont magnifiquement illustrés par Georges Briche. Les textes des deux premiers tomes sont signés Olivier Meyer, écrivain, essayiste et pamphlétaire nietzschéen bien connu. Ce fils d’Heimdall réadapte brillamment l’Edda de Snorri Sturluson pour le premier, et l’Edda poétique pour le second. C’est Vincent Dubois qui s’occupe quant à lui des textes du livre sur Roland. Il retranscrit cet épisode de notre histoire de la plus belle des manières.

Nous saluons l’initiative de la Diffusion du Lore qui vise à mettre à la disposition des enfants européens de si jolis ouvrages au contenu passionnant. Parfait pour les histoires du soir grâce à des textes de qualité et une esthétique adaptée, voilà de quoi donner de l’engouement à nos progénitures pour qu’ils (re)découvrent nôtre culture, nos mythes et nôtre passé. Hormis un excellent livre sorti chez Auda Isarn (1), nous ne pouvons pas dire que nous croulons sous les livres consacré à la jeunesse, ce qui est dommage. La Diffusion du Lore participe grandement à l’effort de former la jeunesse grâce à cette collection. La période de Jul/Noël étant proche, voici trois ouvrages qui feront bien des heureux sous le sapin.

Thierry Durolle

Note

1 : Pierre Gillieth, Jean Combe, Héros et héroïnes de France, Auda Isarn, 2012, 20 €.

• Olivier Meyer et Georges Briche, Skaldi. Contes de la mythologie nordique, Diffusion du Lore, 2016, 60 p., 16 €.

• Olivier Meyer et Georges Briche, Bragi. Contes de la mythologie nordique, Diffusion du Lore, 2016, 52 p., 16 €.

• Vincent Dubois et Georges Briche, Roland à Roncevaux. Contes de la mythologie nordique, Diffusion du Lore, 2016, 60 p., 16 €.

21:27 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, mythologie, mythologie nordique, livre, paganisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 17 décembre 2017

René Guénon face à l’orthodoxie du bouddhisme

René Guénon face à l’orthodoxie du bouddhisme

Dans le règne de la Quantité que nous vivons, la copie semble avoir remplacée l’original, et avec lui tout rapport à l’Origine. La Tradition est absente de nos traditions. Les voies spirituelles se multiplient autant qu’elles semblent se combiner, parfois au sein même d’une unique religion. Le syncrétisme spirituel, nourrit par un matérialisme et un sentimentalisme qui rongent les voies ancestrales, est peut-être le plus grand ennemi de l’esprit de synthèse que toute intelligence métaphysique tend à développer. Si, comme le notait René Guénon, l’Occident chrétien a fermé sa porte aux voies initiatiques depuis le XIIIe siècle et n’est aujourd’hui capable que de retarder l’effondrement absolu de ses propres structures, alors se tourner vers l’Orient semble salutaire. À l’Orient civilisationnel correspond toujours un Orient spirituel, intérieur, qui ne saurait se dégrader dans l’abandon des lignées de transmission. Dans ce défrichement progressif des réceptions occidentales du bouddhisme , les lecteurs de Guénon ont souvent traité avec distance le cas du bouddhisme, ne sachant statuer définitivement sur son orthodoxie. Zone Critique se propose ici d’explorer la question.

« le bouddhisme […] devait aboutir […] tout au moins dans certaines de ses branches, à une révolte contre l’esprit traditionnel, allant jusqu’à la négation de toute autorité, jusqu’à une véritable anarchie, au sens étymologique d’ « absence de principe », dans l’ordre intellectuel et dans l’ordre social »

René Guénon, La Crise du monde moderne

« Le dharma et les dharmas, quiddité unitive et quiddité de l’existence diversifiée : c’est là que réside la base d’une exégèse interreligieuse qui ne cherchera pas à remédier aux conflits historiques en minimisant les facteurs formels ou doctrinaux qui en réalité traduisent des différences de génie spirituel. Loin de minimiser l’importance de pareilles différences au nom d’une bienveillance oecuménique facile et éventuellement faussée, elles seront appréciées pour le message que chacune d’elles apporte de même que comme nécessités surgies de la différenciation de l’humanité elle-même ».

Marco Pallis, Lumières Bouddhiques

Tout lecteur, aussi inattentif qu’il soit, sait que René Guénon a changé plusieurs fois son jugement concernant le bouddhisme. Ses proches ne furent pas inutiles à ces revirements, notamment ce monstre d’érudition que fût Ananda Coomaraswamy. Avant de statuer sur l’orthodoxie du bouddhisme, que Guénon n’a reconnu que d’une manière boiteuse, il est nécessaire de comprendre à quoi cette orthodoxie se rattache, puisque l’orthodoxie dont il est ici question n’est autre que la fidélité à la Tradition Primordial. Selon Guénon, la Tradition Primordiale représente l’idée suivante : à l’Origine de l’humanité, la Révélation était Une, pour une humanité Une. Cette humanité fonctionnait dans une sorte d’harmonie consensuelle et entière, non sujette à séparations. En tant qu’axe spirituel, la Tradition Primordiale commune à tous était pourvue de fondements métaphysiques auxquels tous les peuples, aussi différents qu’ils soient, se rattachaient. À la suite de la marche du temps, la Tradition Primordiale va se diffuser sur les différents peuples qui l’exprimeront sous une forme culturelle propre et qui permettront de la rejoindre dans son cœur via la mise en place, à l’intérieur des voies spirituelles exotériques, d’une voie initiatique et ésotérique elle-même fondue dans la civilisation. Cependant et avec l’avancée du progrès dans l’histoire, les traditions vont tendre à se diviser (et non plus simplement à se différencier), elles vont se réformer, se modifier, et s’écarter de leur axe primordial. C’est, selon Guénon et pour ne citer qu’un exemple parmi des centaines, le cas du protestantisme, qui a tellement réformé le christianisme originel qu’il en est venu à dévier de son axe spirituel traditionnel. La Tradition Primordiale est donc toute tendue vers le principe d’Origine métaphysique. Il est inutile de vouloir la situer dans une chronologie historique ou de vouloir la répliquer matériellement, puisque cette Tradition est un fil spirituel supra-humain qui n’est pas sujet à une matérialisation définitive.

Il existe donc, selon Guénon, une connaissance universelle non-humaine à la base de toutes les traditions spirituelles humaines.

Il existe donc, selon Guénon, une connaissance universelle non-humaine à la base de toutes les traditions spirituelles humaines. Comme il le dira dans L’homme et son devenir selon le Védanta à propos des évolutions de la tradition, « si l’exposition peut suivant les époques, se modifier jusqu’à un certain point dans sa forme extérieure pour s’adapter aux circonstances, il n’en est pas moins vrai que le fond reste toujours rigoureusement le même et que ces modifications extérieures n’affectent en rien l’essence de la doctrine ». Selon Guénon, la Tradition Primordiale est donc une quête vers laquelle les traditions spirituelles humaines avancent. La fascination de Guénon pour la tradition hindoue vient du fait même qu’il considérait cette voie comme privilégiée au regard de son orthodoxie, les autres traditions ayant, en quelque sorte, une « dette » spirituelle envers la tradition hindoue. « La situation vraie de l’Occident par rapport à l’Orient n’est, au fond, que celle d’un rameau détaché du tronc .» (Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues). Encore une fois, il ne s’agit pas ici pour Guénon de dire si telle religion est supérieure à une autre, ou si le christianisme dépasse l’Islam dans sa profondeur ésotérique, ce qui, évidemment, n’a absolument aucun sens. Il faut entendre cette filiation comme une remontée généalogique dans l’espace de l’origine métaphysique. A ce titre, il n’existe aucune « religion vraie » ou « religion fausse », mais simplement des voies orthodoxes ou hétérodoxes vis-à-vis de la Tradition Primordiale. C’est d’ailleurs en cela que Guénon fût peut-être plus moderne qu’on ne veut bien le penser habituellement : il encourage ses lecteurs, vivant dans un monde qui ne propose plus, comme ce fût le cas, un cheminement initiatique et ésotérique, à explorer les différentes possibilités traditionnelles qui s’offrent à eux. Ce fût pour Guénon et beaucoup de ses disciples le choix de l’Islam et du soufisme, quand d’autres firent un retour au christianisme (Jean Borella) ou une exploration du bouddhisme (Marco Pallis). A ce titre, il ne s’agit pas pour Guénon de se convertir à une voie plutôt qu’à une autre, conversion qui sous-entendrait une validation d’une voie contre une autre, mais plutôt de « s’installer » dans une religion qui, par sa forme exotérique, permet l’accès à une voie interne, ésotérique, vers la Tradition Primordiale. Ce qui compte, en définitive, c’est le fond métaphysique et divin commun à tous, et que la civilisation moderne a délaissé. Dans un monde où les spiritualités sont, comme le reste, mondialisées, l’exigence d’investigation de Guénon semble bien plus moderne qu’elle n’y paraît. Gardons donc toujours à l’esprit que Guénon évolue non en tant que musulman au sens commun du terme, mais en tant qu’esprit fidèle à la Tradition qui a besoin d’une voie exotérique pour s’initier à l’ésotérisme. A la suite de cette définition, un problème se pose immédiatement : savoir quelles sont les traditions qui sont déviantes (hétérodoxes) de la Tradition Primordiale, et quelles sont celles qui proposent un cheminement orthodoxe et initiatique vers cette dite Tradition. Dans le cas qui nous intéresse, et ce notamment parce que les intuitions premières de Guénon allaient dans un sens négatif, la question sera donc : le bouddhisme est-il orthodoxe ?

Orthodoxie temporelle

Orthodoxie temporelle

« S’il y a dans le Bouddhisme des éléments apparemment « chrétiens », il y a aussi dans le Christianisme des éléments apparemment « bouddhiques », et il y a du « Christianisme » aussi dans l’Hindouisme, et ainsi de suite ».

Trésors du Bouddhisme, Frithjof Schuon

Comme nous l’avons vu, le concept de Tradition Primordiale sert de référentiel pour les traditions humaines qui se manifestent dans l’histoire. La somme des voies orthodoxes représentent un perspectivisme métaphysique d’une même Possibilité, s’effaçant progressivement dans leur singularité afin de se fondre dans le monde du non-manifesté. Si les critères métaphysiques ne sont pas à confondre avec ceux de la « méthode historique », méthode d’autant combattue par Guénon qu’elle fût dominante chez les orientalistes de son temps, le critère historique ne demeure pas moins inutile pour situer l’orthodoxie du bouddhisme. Coomaraswamy, dans son article Rebirth and Omniscience in Pâli Buddhism, se montrera critique sur cette manière de considérer les textes bouddhiques en enlevant leur partie métaphysique, retrait à l’origine des incompréhensions sur cette tradition spirituelle. Comme le rappelle le Dr Jean-Pierre Schnetzler dans son article des Cahiers de l’Herne, Guénon a soutenu l’hétérodoxie du bouddhisme de 1921 à 1939, notamment dans la première édition de L’Homme et son devenir selon le Védânta et dans l’Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues, ainsi que dans de nombreux articles et lettres rédigés durant la période (voir par exemple dans sa lettre à Coomaraswamy du 2 décembre 1935). On sait que Coomaraswamy ainsi que Marco Pallis furent responsables des changements de vues de Guénon, ce dernier étant si enthousiaste pour la métaphysique hindoue qu’il considéra hâtivement le bouddhisme comme étant une hérésie dans l’immense sagesse du Véda. On ne reprochera pas à Guénon d’avoir analysé le bouddhisme avec les sources limitées de l’époque. Les préjugés orientalistes sur le bouddhisme étaient innombrables et le jeune Guénon eut vite fait de considérer le Dharma comme une source de libération sociale, un vecteur « anarchique », une « libre pensée », etc. Des erreurs factuelles sont également recensées, qu’il ne s’agit pas ici de lister. Encore aujourd’hui, le bouddhisme est souvent présenté comme une excroissance déviée de l’hindouisme. En ce sens, les questions métaphysiques ne sont pas à poser puisque le bouddhisme est, temporellement, une déviation consciente de la Tradition Primordiale pour des motifs sociaux. C’est l’apport de Coomaraswamy, notamment dans son livre brillant de clarté Hindouisme et bouddhisme, qui permit de replacer l’enseignement bouddhique dans son orthodoxie métaphysique.

Sur le plan temporel, le bouddhisme possède une orthodoxie qui lui est propre et demeure indépendant de l’hindouisme

Avant de revenir sur ce point, essentiel, il semble nécessaire de montrer en quoi, sur le plan temporel, le bouddhisme a sa propre orthodoxie et demeure indépendant de l’hindouisme (même si les conclusions métaphysiques du Mahayana semblent sur beaucoup de points se joindre presque symétriquement à celles de l’hindouisme tardif). Si l’historiographie pétrie de nationalisme indien a conduit, en Occident, à valider une interprétation du bouddhisme comme réactif au système des brahmanes, nous savons désormais aux vues des recherches indianistes que rien n’est plus faux. Le bouddhisme naît dans les populations dravidiennes situées à l’est de l’Inde, populations qui ont su développer de grandes écoles religieuses fondées sur une pratique ascétique stricte (dont également le jaïnisme). Le rapport religieux des populations dravidiennes est, malgré des différences locales, un rapport pratique qui amène au « salut ». Les populations brahmanes, arrivées plus tardivement (-1000 avant J-C), ont quant à elles un rapport indo-européen à la religion : il s’agit d’établir un ordre social en concordance avec la structure du cosmos. Les brahmanes ont alors leur propre culte basé sur le sacrifice, culte totalement extérieur avec le bouddhisme des origines. D’un côté, des ascètes avec une spiritualité individuelle. De l’autre, une religion dont le but est l’ordonnancement de la société. Il est inutile de dire que ces pratiques se sont progressivement pénétrées les unes les autres aux grès des mouvements de population. Or, le Bouddha ne naît pas dans une région brahmanisée mais dans une société clanique (le clan des Shakya). Les quatre castes des brahmanes validant les fonctions tripartites indo-européennes ne concernent donc pas l’univers mental du Bouddha, qui n’est pas pour autant hors de tout contact avec les brahmanes, ces derniers vivant souvent dans des villes relativement identifiables. Notons ici que le bouddhisme réutilisera le mot de « brahmane » dans son contexte propre, à l’image des versets du Dhammapada qui utilisent le terme comme synonyme de « saint », « Arhat », celui qui a atteint l’Éveil. Ce truchement dans le vocabulaire ajouté à une absence de précision des traducteurs est peut-être à l’origine de nombre de malentendus. Le brahmanisme n’étant alors pas dominant en Inde, le Bouddha n’a donc pas eu à s’y confronter directement comme cela sera le cas pour ses successeurs indiens. L’enseignement du Bouddha ne vient donc ni du brahmanisme, et encore moins de l’hindouisme. Il n’est en rien une branche déviée comme pouvait le penser originellement Guénon. Il faut également rappeler que ce que nous appelons aujourd’hui et communément « hindouisme » est le produit historique des relations entre le jaïnisme et le bouddhisme, relations qui ont progressivement infusées dans le brahmanisme ancien (sacrificiel), ce dernier se transformant alors en religion de libération au même titre que le bouddhisme. C’est donc ce produit « récent » historiquement que l’on nomme hindouisme, le système des castes étant comme une survivance formelle – mais non inutile du point de vue hindou – du brahmanisme ancien dans l’hindouisme tardif. Ce qu’il s’agit de montrer contre l’analyse trop rapide de Guénon est qu’il n’existe aucune une dette temporelle du bouddhisme envers l’hindouisme. Le bouddhisme possède sa propre orthodoxie, attestée d’une transmission, en dehors du système brahmanique dont il n’est pas originaire et n’a, finalement, rien à dire. Si certains individus de basses castes ont trouvé dans le bouddhisme une manière d’échapper à leur position dans le système des brahmanes, ils sont comparables aux paysans qui faisaient le choix du clergé pour échapper à une condition sociale jugée incertaine. L’unique « dette » du bouddhisme envers l’hindouisme est donc une dette à situer sur le plan métaphysique, et pour cela encore faut-il lui reconnaître son orthodoxie et son indépendance à puiser sa source dans cette souche commune de la Tradition. Dans La pensée du Bouddha, récemment traduit en français, l’éminent Richard Gombrich montre bien comment le bouddhisme a d’ailleurs bien plus de liens avec le jaïnisme qu’avec le système hindou, notamment en ce qui concerne l’éthicisation de la loi du karma.

Il faut remercier Guénon d’avoir modifié ses écrits et reconnu son erreur initiale. A la suite des analyses de Coomaraswamy et de Pallis, Guénon considérera le bouddhisme comme le moyen de transmettre aux non-indiens ce que l’hindouisme avait retenu dans son système fermé. Le bouddhisme, et particulièrement le Mahayana, n’avait plus une situation analogue au protestantisme (une réforme du christianisme), mais était similaire à la mission du christianisme face au judaïsme (une universalisation). Le bouddhisme était reconnu catholique au plein sens du mot. Coomaraswamy[1] remarquait à ce titre que le bouddhisme ne fût admiré en Occident, et particulièrement en Europe, que pour la raison qu’il fût mal compris. Il est probable que la situation n’ait pas énormément changé sur ce point, et une encyclopédie de la réception du bouddhisme par les occidentaux serait à écrire à la suite des travaux de Roger Pol-Droit[2]. Ce revirement a cependant permis à Guénon de préciser que l’hétérodoxie d’une tradition humaine face à la Tradition Primordiale venait de la conception rationaliste tardive qui avait présenté le bouddhisme en occident sous ce seul angle. Comme le remarquait son disciple Denys Roman, il était important de rectifier ce point qui plaçait l’Asie dans l’erreur pour plus de deux millénaires. Cette rectification a conduit de nombreux lecteurs de Guénon à s’installer dans le bouddhisme en tant que structure orthodoxe, et ce pour les raisons pertinemment évoquées par Schnetzler (les lignées de maître-disciples encore vivantes, système ésotérique fort, ordinations monastiques qui sont de véritables passages initiatiques).

Orthodoxie du Soi

« Le Bouddha visible est ce qu’est son essence invisible, il est conforme à la nature des choses. Il a une activité, puisque ses mains parlent, mais cette activité est essentiellement « être » ; il a une extériorité puisqu’il a un corps, mais elle est « intérieure » ; il est manifesté puisqu’il existe, mais il est « manifestation du Vide » (shûnyamûrti). Il est la personnification de l’Impersonnel en même temps que la Personnalité transcendante ou divine des hommes ; que le voile se déchire, et l’âme retourne à sa bouddhéité éternelle comme la lumière, diversifiée par un cristal, retourne à l’unité indifférenciée quand aucun objet ne brise son rayon ».

Trésors du Bouddhisme, Frithjof Schuon

L’apport de Guénon n’est donc pas dans une lecture fine de la pensée sotériologique du Bouddha. Les imprécisions et les affirmations tranchées n’apporteront rien à celui qui compte comprendre le Dharma à partir de Guénon. La relation de Guénon au bouddhisme demeura difficile, malgré l’atténuation des vues initiales. Ce regard suspect semble l’avoir éloigné, comme le soulignait Pierre Feuga dans ses Fragments tantriques, d’une compréhension de la métaphysique bouddhique dans sa pleine puissance. A ce titre, Guénon n’a pas réussi à voir le génie absolu, égal à Aristote, de Nâgârjuna. Que dire également de l’omission du moine gandharais Vasubandhu et de son frère Asanga. Il est difficile de traiter la métaphysique bouddhiste sans évoquer la profondeur exceptionnelle du Madhyamaka ou du Yogacara, et avec ces écoles les débats sur la nature de la vacuité, étant dans un premier cas la résultante logique de l’interdépendance des phénomènes prouvant la non-substantialité, et dans un deuxième cas un pendant idéaliste plaçant le lieu de l’illusion comme lieu de l’éveil dans la conscience. A ce titre et comme le remarquait Jean-Marc Vivenza dans son étude Tout est conscience. Une voie d’éveil bouddhiste, il devient subtil de distinguer nettement les conclusions métaphysique du bouddhisme d’avec les développements tardifs de l’hindouisme philosophique, et il est dommage que Guénon soit passé à côté d’une pensée aussi radicalement négative et idéaliste. Le bouddhisme chinois et japonais Chan (Zen) était sûrement trop anti-intellectualiste dans ses conclusions pour la sensibilité de Guénon, malgré le fort caractère ésotérique d’une voie située « en dehors des écritures » qui commença par le silence même du Bouddha. D’une même manière, Guénon était évidemment loin de soupçonner l’existence de voies comme celle du Shugendô qui, dans le cas du bouddhisme japonais le plus ascétique et ésotérique, n’est pas moins fidèle à une tradition initiatique rigoureuse.

Guénon a très tôt éprouvé dans sa fascination pour l’hindouisme un rejet de la pensée dualiste et un amour pour les doctrines de l’Unité.

Si les imprécisions sur l’orthodoxie temporelle du bouddhisme ont été rectifiée, il s’agit de traiter un point métaphysique fondamental dans ce refus de l’esprit dualiste : l’absence de « soi » dans le bouddhisme. On pourrait rapidement supposer que cette question est secondaire, Guénon semblant plus préoccupé des « techniques » initiatiques et de la fidélité d’une voie à son origine, plutôt qu’à des conclusions métaphysiques précises. En réalité, Guénon a très tôt éprouvé dans sa fascination pour l’hindouisme un rejet de la pensée dualiste et un amour pour les doctrines de l’Unité. Ce facteur n’est d’ailleurs sûrement pas absent de son choix de s’installer dans la tradition islamique. Ce grand Soi, unité totale dans laquelle se fond l’individu qui se quitte lui-même, reste le point terminal de la pensée hindoue, rappelant à bien des égards certains gnostiques chrétiens (Guénon cite notamment Jacob Boehme). Le rejet du « soi » dans le bouddhisme a peut-être été la plus grosse incompréhension occidentale de l’enseignement du Bouddha, et on ne compte pas les orientalistes qui ont entendu ce rejet comme la marque d’une réforme des doctrines hindoues. Encore une fois, Coomaraswamy comme Caroline Rhys Davids ont permis certaines clarifications. Le non-soi (anattâ) n’implique en rien une négation réactive du Soi (Âtma). En fait, tout dépend de quel « soi » nous parlons, et l’usage des majuscules n’est peut-être pas synonyme de meilleure clarté. Le disciple de Guénon Marco Pallis, dans ses Lumières Bouddhiques, soulignait qu’il est fort probable que le Bouddha ait voulu par cette négation du soi souligner une tendance naturelle vis-à-vis de l’égo chez ses disciples, l’enseignement étant dans le bouddhisme toujours contextuel, individuel, et circonstancié. La distinction du « Grand Âtmâ » et du « petit Âtmâ » trouve sa traduction plus nette dans la distinction entre le « Soi » et le « moi ». Le caractère de réalité permanente est niée dans le second cas, puisque ce « moi » n’existe tout simplement pas en tant qu’existence réelle. Il ne peut être permanent puisqu’il procède d’un conditionnement mental dans la réalité relative et mondaine. Il n’y a d’ailleurs pas à combattre le moi ou à le faire disparaître par ce même motif de non-existence absolue. Lorsque l’on dit que l’individualité ne concerne pas le « Soi », cela suppose que, contrairement aux interprétations classiques, il y a un Soi, qui est indépendant du « moi ». Cependant, ce soir n’en est pas pour autant permanent. C’est paradoxalement ce point qui servi d’appui pour statuer de l’hétérodoxie du bouddhisme quant à la tradition hindoue qui semble le plus proche des doctrines du brahmanisme. Dans son article The Reinterpretation of Buddhism, Coomaraswamy nous dit : « Aussi, l’état de l’arhat, qui est libéré du « moi » ou du « petit âtmâ », ne saurait-il en aucune façon être regardé comme une « annihilation » (chose qui est d’ailleurs proprement inconcevable) ; il a cessé d’être « quelqu’un », mais, par cela même, il « est » purement et simplement ; il est vrai qu’il n’est « nulle part » (et ici Mrs Rhys Davids paraît s’être méprise sur le sens ou il faut l’entendre), mais parce que le « Soi » ne saurait évidemment être soumis à l’espace, non plus qu’à la quantité ou à toute autre condition spéciale d’existence. Une autre conséquence importante est que, dans le Bouddhisme pas plus que dans le Brâhmanisme, il ne peut y avoir place pour une « prétendue réincarnation » : le « moi » étant transitoire et impermanent, cesse d’exister par la dissolution du composé qui le constituait, et alors il n’y a rien qui puisse réellement se « réincarner » ; l’« Esprit » seul peut être conçu comme « transmigrant », ou comme passant d’une « habitation » à une autre, mais précisément parce qu’il est, en lui-même, essentiellement indépendant de toute individualité et de tout état contingent ».

Le bouddhisme ne nie donc pas le « Soi », il précise le propos et restructure les imprécisions, et cela permet d’évacuer automatiquement toute critique qui voudrait faire du bouddhisme un nihilisme. Par ailleurs, cette réintroduction métaphysique du « Soi », un soi qui, on l’a compris, est un non-soi en tant que fixe, se retrouvera indirectement dans les développements plus techniques de l’ālayavijñāna, que Guénon semblait malheureusement méconnaître. Dans le Lankavatarasutra, on expose huit types de consciences, contrairement aux six consciences des Abhidarma classiques. Dans son commentaire sur le même Sûtra, D.T. Suzuki traduit : « De même que les vagues dans leur variété sont l’océan agité, de même la variété de ce qu’on nomme les consciences est-elle produite dans l’alaya. L’esprit pensant, le mental et les consciences sont distincts dans leur aspects, mais, en substance, les huit ne doivent point être séparés les uns des autres, car il n’y a ni qualifié ni qualifiant ». Le rôle de l’ālayavijñāna est de susciter, lors de la remontée en surface des semences karmiques, une activité consciente entachée d’ignorance et de passions qui appréhende un « soi » individuel. C’est la conscience mentale souillée qui se saisi des semences alors devenus des objets manifestés, et qui, par se saisissement, produit un objet d’attachement et d’aversion qui vont créer de nouveaux karman qui, encore une fois, vont déposer une empreinte dans l’ālayavijñāna. Dans son Dictionnaire Encyclopédique du Bouddhisme, Philippe Cornu relève à propos de l’ālayavijñāna que « selon Vasubandhu, « elle évolue en un courant continu comme le flot d’un fleuve ». Sans interruption, elle forme une série homogène tout au long des vies successives : elle est la source des trois domaines, des six destinées et des quatre modes de naissance et porte les semences qu’elle préserve. Pourtant, elle change d’instant en instant, étant cause et fruit, naissance et destruction. Si elle était permanente, elle ne pourrait être « parfumée » et il n’y aurait pas de distinction entre samsara et nirvana. Elle est ainsi le support de la production conditionnée ».

En ce sens, la disqualification du « moi » est issue d’une simple catégorisation secondaire dans le fonctionnement de l’esprit. Le non-soi bouddhique est un non-soi en tant que substance immuable, mais le soi n’est pas pour autant rejeté. On pourrait dire, comme Dogen le disait, que lorsque le soi est attesté il contient en retrait la vacuité (et donc tous les êtres en tant que co-production conditionnée), et lorsque la vacuité est attestée, elle contient en retrait les individualités en tant que soi. « La vacuité est forme et la forme est vacuité ». L’un des plus grands maître zen du XXe siècle, Kodo Sawaki, dont les propos ont été transmis par son élève Kosho Uchiyama, disait régulièrement que « Zazen est le soi-soyant-le-soi ». A ce titre, Dogen Zenji écrit dans le Genjokoan : « Comprendre la Voie du Bouddha, c’est Comprendre le Soi. Comprendre le Soi, c’est s’oublier. S’oublier c’est se laisser attester par le dharma du Bouddha […]. Comprendre le Soi, c’est s’oublier en tant que soi. S’oublier en tant que soi c’est se laisser attester par le Dharma du Bouddha. Réaliser cela, c’est abandonner son corps et son esprit et toutes notions narcissiques. Dès ce stade sera atteint, vous vous détacherez de l’éveil, tout en continuant à vous y adonner sans y penser. Quand le Dharma authentique est transmis, le Soi-même [le soi véritable] apparaît. Dès l’instant où nous recherchons le Dharma — comme un objet extérieur à obtenir-nous nous éloignons de l’endroit initial où il demeure ».

Concluons ici en disant que René Guénon n’a pas réussi à saisir l’immense profondeur du bouddhisme, et a peut-être été plus fécond par ses disciples (notamment Marco Pallis et Frithjof Schuon) que par ses propres développements.

Concluons ici en disant que René Guénon n’a pas réussi à saisir l’immense profondeur du bouddhisme, et a peut-être été plus fécond par ses disciples (notamment Marco Pallis et Frithjof Schuon) que par ses propres développements. Son opposition fervente contre le syncrétisme se justifiait vis-à-vis de cette fidélité à une Tradition Primordiale ramenant au Principe métaphysique. À ce titre, il eut raison d’opposer radicalement les combinaisons spirituelles croyant se passer d’une tradition instituée. L’intuition métaphysique est moins syncrétiste que synthétique. Ce qui prime chez Guénon n’est jamais l’appartenance à une Voie, mais le concert harmonieux des traditions. Marco Pallis, qui se considérait comme un « pèlerin du bouddhisme tibétain », illustre par un recours à l’histoire chinoise cette jointure entre les traditions humaines, qui dirige l’esprit traditionaliste lorsqu’il passe le seuil d’un temple zen, d’une mosquée ou d’une église (Lumières Bouddhiques) : « En l’an 638 ap. JC, un groupe de chrétien syriens de la secte nestorienne arriva en Chine et se posa la question de savoir si ces étrangers venus de loin devaient être autorisés ou non à fonder un établissement dans le pays. L’empereur T”ai Tsung de la dynastie des T’ang publia un rescrit impérial :« Le Chemin [tao] n’a pas le même nom en tout temps et en tout lieu ; le Sage n’a pas eu le même corps humain en tout temps et en tout lieu. Le Ciel a fait en sorte que soit instituée une religion appropriée à chaque région et climat, afin que toutes les races de l’humanité puissent être sauvées. L’évêques A-lo-pên du royaume de Ta-ch’in, apportant avec lui des sutras et des images, est venu de loin et les a présentés à notre capitale. Ayant soigneusement examiné la portée de son enseignement, nous l’avons trouvé mystérieusement spirituel et d’action silencieuse. Ayant considéré ses points principaux et les plus essentiels, nous sommes arrivé à la conclusion qu’ils recouvrent tout ce qui est le plus important dans la vie… cet enseignement est utile à toutes les créatures et bénéfique à tous les hommes. Qu’il ait donc libre pratique dans tout l’Empire… ».

[1] The Reinterpretation of Buddhism, New Indian Antiquary, 1939

[2] Le culte du néant: les philosophes et le Bouddha, 1997

Clément Sans

18:36 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, rené guénon, frithjof schuon, bouddhisme, asie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 14 décembre 2017

Guénon et la spiritualité perdue de la monnaie

Guénon et la spiritualité perdue de la monnaie

par Nicolas Bonnal

Ex: http://www.dedefensa.org

On sait que l’argent ne vaut plus rien. Les prix de l’immobilier ont été multipliés par cent à Paris en soixante ans. J’ai plusieurs exemples en tête.

On se doute que sur ce sujet j’aurai recours à René Guénon, au règne de la quantité (chapitre XVI). Ensuite à Egon Von Greyerz, dont tous les crétins se moquaient récemment encore sur certains soi-disant sites antisystèmes !

Une chose est sûre, le fric, qui ne valait déjà plus rien, va disparaitre. Une autre l’est moins, savoir si on nous volera notre or (quand vous en avez) comme au temps de Roosevelt (Gold Reserve Act, bonne fiche sur Wikipédia-anglais), des nazis et du Front populaire. Il suffira de tuer quelques contrevenants pour faire craquer tous les autres. L’Etat moderne, qui en a vu et fait d’autres, ne s’arrêtera pas là. Lisez l’historien Hoppe pour le comprendre enfin.

Je vais insister théologie ici, parce les choses sont plus graves que ne le pensent les « éconoclastes » : l’annihilation de la monnaie reproduit en ces Temps de la Fin l’annihilation spirituelle de notre civilisation ET MEME DE NOS PERSONNES.

Je rappelle à certains que salaire vient du mot « sel », que espèces viennent du mot « épices » !

Mais venons-en à Guénon qui se surpasse parfois – et pourtant c’est Guénon :

« La question dont il s’agit est celle de la monnaie, et assurément, si l’on s’en tient au simple point de vue « économique » tel qu’on l’entend aujourd’hui, il semble bien que celle-ci soit quelque chose qui appartient aussi complètement que possible au « règne de la quantité » ; c’est d’ailleurs à ce titre qu’elle joue, dans la société moderne, le rôle prépondérant que l’on ne connaît que trop et sur lequel il serait évidemment superflu d’insister ; mais la vérité est que le point de vue « économique » lui-même et la conception exclusivement quantitative de la monnaie qui lui est inhérente ne sont que le produit d’une dégénérescence somme toute assez récente, et que la monnaie a eu à son origine et a conservé pendant longtemps un caractère tout différent et une valeur proprement qualitative, si étonnant que cela puisse paraître à la généralité de nos contemporains. »

Guénon explique ce qu’était une monnaie :

« Il est une remarque qu’il est bien facile de faire, pour peu qu’on ait seulement « des yeux pour voir » : c’est que les monnaies anciennes sont littéralement couvertes de symboles traditionnels, pris même souvent parmi ceux qui présentent un sens plus particulièrement profond ; c’est ainsi qu’on a remarqué notamment que, chez les Celtes, les symboles figurant sur les monnaies ne peuvent s’expliquer que si on les rapporte à des connaissances doctrinales qui étaient propres aux Druides, ce qui implique d’ailleurs une intervention directe de ceux-ci dans ce domaine ; et, bien entendu, ce qui est vrai sous ce rapport pour les Celtes l’est également pour les autres peuples de l’antiquité, en tenant compte naturellement des modalités propres de leurs organisations traditionnelles respectives. »

Le lien entre spirituel et temporel était ainsi établi selon Guénon :

« Le contrôle de l’autorité spirituelle sur la monnaie, sous quelque forme qu’il se soit exercé, n’est d’ailleurs pas un fait limité exclusivement à l’antiquité, et, sans sortir du monde occidental, il y a bien des indices qui montrent qu’il a dû s’y perpétuer jusque vers la fin du moyen âge, c’est-à-dire tant que ce monde a possédé une civilisation traditionnelle. On ne pourrait en effet s’expliquer autrement que certains souverains, à cette époque, aient été accusés d’avoir « altéré les monnaies » ; si leurs contemporains leur en firent un crime, il faut conclure de là qu’ils n’avaient pas la libre disposition du titre de la monnaie et que, en le changeant de leur propre initiative, ils dépassaient les droits reconnus au pouvoir temporel. »

Guénon rajoute dans une note passionnante :

Guénon rajoute dans une note passionnante :

« Voir Autorité spirituelle et pouvoir temporel, p. 111, où nous nous sommes référé plus spécialement au cas de Philippe le Bel, et où nous avons suggéré la possibilité d’un rapport assez étroit entre la destruction de l’Ordre du Temple et l’altération des monnaies, ce qui se comprendrait sans peine si l’on admettait, comme au moins très vraisemblable, que l’Ordre du Temple avait alors, entre autres fonctions, celle d’exercer le contrôle spirituel dans ce domaine ; nous n’y insisterons pas davantage, mais nous rappellerons que c’est précisément à ce moment que nous estimons pouvoir faire remonter les débuts de la déviation moderne proprement dite. »

Relisez Dante…

Fin du caractère sacré :

« Il est donc arrivé là ce qui est arrivé généralement pour toutes les choses qui jouent, à un titre ou à un autre, un rôle dans l’existence humaine : ces choses ont été dépouillées peu à peu de tout caractère « sacré » ou traditionnel, et c’est ainsi que cette existence même, dans son ensemble, est devenue toute profane et s’est trouvée finalement réduite à la basse médiocrité de la « vie ordinaire » telle qu’elle se présente aujourd’hui. »

Guénon donne une bonne explication à la Prison Planet du capitalisme moderne :

« Ce que nous avons dit du caractère quantitatif par excellence de l’industrie moderne et de tout ce qui s’y rapporte permet de le comprendre suffisamment : en entourant constamment l’homme des produits de cette industrie, en ne lui permettant pour ainsi dire plus de voir autre chose (sauf, comme dans les musées par exemple, à titre de simples « curiosités » n’ayant aucun rapport avec les circonstances « réelles » de sa vie, ni par conséquent aucune influence effective sur celle-ci), on le contraint véritablement à s’enfermer dans le cercle étroit de la « vie ordinaire » comme dans une prison sans issue. »

Il explique avant Yellen-Draghi pourquoi la monnaie ne vaut rien (un quarantième de l’or depuis quarante ans, un centième pour le dollar depuis la FED-1913) :

« Pour en revenir plus spécialement à la question de la monnaie, nous devons encore ajouter qu’il s’est produit à cet égard un phénomène qui est bien digne de remarque : c’est que, depuis que la monnaie a perdu toute garantie d’ordre supérieur, elle a vu sa valeur quantitative elle-même, ou ce que le jargon des « économistes » appelle son « pouvoir d’achat », aller sans cesse en diminuant, si bien qu’on peut concevoir que, à une limite dont on s’approche de plus en plus, elle aura perdu toute raison d’être, même simplement « pratique » ou « matérielle », et elle devra disparaître comme d’elle-même de l’existence humaine. »

Et tout cela annonce notre Armageddon :

« Cela peut déjà servir à montrer que, comme nous le disions plus haut, la sécurité de la « vie ordinaire » est en réalité quelque chose de bien précaire, et nous verrons aussi par la suite qu’elle l’est encore à beaucoup d’autres égards ; mais la conclusion qui s’en dégagera sera toujours la même en définitive : le terme réel de la tendance qui entraîne les hommes et les choses vers la quantité pure ne peut être que la dissolution finale du monde actuel. »

Et maintenant je laisse conclure von Greyerz qui n’a peut-être pas lu Guénon mais nous aura prévenus.

« Peu de gens réalisent que leur monnaie n’est qu’une entrée électronique qui peut être annulée en une seconde par le gouvernement. Cela signifie que leur monnaie peut disparaître, pour ne jamais réapparaître. C’est ce que les gouvernements et les banques centrales veulent imposer dans la plupart des pays occidentaux.

Les gens pensent que leur argent est en sécurité à la banque et ne réalisent pas que la monnaie électronique n’est pas introduite par commodité, mais bien pour les empêcher de retirer leur argent lorsque les banques insolvables ayant utilisé à outrance l’effet de levier manqueront de cash. Quiconque possède un compte bancaire doit comprendre qu’un jour, il n’y aura plus d’argent à la banque. Les distributeurs automatiques seront fermés et il n’y aura pas de cash disponible. C’est une façon élégante de régler le problème d’insolvabilité du système financier: il n’y aura pas de monnaie papier disponible, ni de monnaie électronique… plus d’argent à retirer.

À ce moment-là, le gouvernement n’imprimera plus de monnaie pour les particuliers, puisqu’elle sera inutilisable. Il imprimera des coupons à utiliser dans certains magasins et pour d’autres dépenses. C’est déjà le cas dans des pays comme le Zimbabwe. Les gens ne pourront dépenser qu’une quantité très limitée de l’argent déposé sur leur compte bancaire chaque mois, comme nous l’avons vu en Argentine.

Bien sûr, l’impression monétaire massive continuera pour sauver le système financier lorsque tous les actifs imploseront. Une très faible quantité de cette monnaie parviendra aux gens ordinaires. »

La plupart d’entre vous diront que ce scénario est totalement irréaliste, pire qu’apocalyptique. J’espère qu’il ne se réalisera jamais. Mais ce que je veux dire est qu’en remettant des actifs aux banques et, finalement, au gouvernement, qui contrôle les banques, la plupart des gens perdront totalement le contrôle de leurs biens. »

On va citer Dante, pour terminer, sur la destruction des templiers et nos rois maudits. Et je vous préviens : ça n’est pas dépassé du tout. C’est même à l’époque du reptilien Draghi et des dettes (debitum, le péché, en latin) européennes ou yankees terriblement actuel :

Que pourrais-tu nous faire, Avarice, de plus,

après avoir si bien avili tous les miens,

que de leur propre chair ils ont perdu le soin ?

Pour que le mal futur ou fait paraisse moindre,

je vois la fleur de lis entrer dans Anagni

et faire prisonnier le Christ en son vicaire.

Je le vois à nouveau soumis aux moqueries ;

je vois renouveler le vinaigre et le fiel ;

je le vois mettre à mort, où les larrons sont saufs.

Ce Pilate nouveau, je le vois si cruel

qu’il n’en est pas content et pousse jusqu’au Temple,

sans jugement, la nef de sa cupidité.

Sources

Dante –Purgatoire, XX, vers 48-82

René Guénon – Le règne de la quantité et les signes des temps (chapitre XVI)

Elgin Groseclose – Money and man

G. Edward Griffin –The creature from Jekyll Island

Murray Rothbard – The mystery of banking

Stephen Zarlenga – The lost science of money

13:06 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monnaien, argent, rené guénon, tradition, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 09 décembre 2017

La jeunesse, Evola et la montée d’une véritable Droite

La jeunesse, Evola et la montée d’une véritable Droite

par Thierry DUROLLE

En tant que traditionalistes (1), nous croyons en la doctrine des cycles cosmiques (2) et par conséquent nous savons que notre temps actuel correspond au dernier cycle, celui qui est connu sous le nom de Kali-Yuga (3). Ce cycle particulier est le plus sombre des quatre cycles et affecte tous les aspects de la vie en général. Ainsi, les êtres humains, les civilisations et la politique ne peuvent-ils échapper à son pouvoir corrupteur. C’est un fait important à garder à l’esprit.

Cependant, le cycle se termine seulement pour repartir avec le premier, l’Âge d’Or ou Krita-Yuga d’un cycle suivant, les jours sombres laissent place à une nouvelle ère. Toutefois, entre-temps, certains d’entre nous, ceux qui forment la Jeunesse, ressentent le besoin d’une action politique mais nécessitent une formation solide pour faire face aux abominations de nos sociétés postmodernes. La Droite est un concept large après tout, comme c’est le cas pour la gauche. En France, la Droite signifie « Droite économique », même si elle apparaît parfois plus progressiste, parfois plus conservatrice. Dans son échelle de principes, le principe économique est toujours le plus élevé et tous les autres lui sont subordonnés. Voici un exemple frappant d’une étape finale involutive.

La définition de ce qui devrait être considéré comme la vraie Droite est une tâche impérative. Parmi les nombreux sujets qu’il a abordés à travers ses écrits, Julius Evola a consacré de nombreux articles sur cette question. Le philosophe italien, souvent réduit à un « fasciste ésotérique », incarne l’homme de Droite. Ses écrits, mais surtout ses actes, en ont fait un exemple vivant de la droiture que chacun voudrait atteindre. La jeunesse néo-fasciste italienne d’après-guerre n’avait pas tort de chercher toutes ces pierres précieuses dans les livres d’Evola afin de construire sa doctrine.

Publié à l’origine en hongrois fin 2012 en tant qu’anthologie des articles d’Evola sur la jeunesse et la Droite, A Handbook For Right-Wing Youth (Un manuel pour la jeunesse de Droite) est maintenant disponible grâce à Arktos en anglais. Nous espérons qu’une version française verra le jour tôt ou tard. En effet, l’influence d’Evola sur la désormais célèbre Nouvelle Droite française et tous ses héritiers (des identitaires aux militants nationalistes-révolutionnaires et traditionalistes radicaux), sans oublier le fondateur du présent site, Georges Feltin-Tracol (4), et certains contributeurs tels Daniel Cologne (5) et votre serviteur lui-même, est tout simplement énorme.

Publié à l’origine en hongrois fin 2012 en tant qu’anthologie des articles d’Evola sur la jeunesse et la Droite, A Handbook For Right-Wing Youth (Un manuel pour la jeunesse de Droite) est maintenant disponible grâce à Arktos en anglais. Nous espérons qu’une version française verra le jour tôt ou tard. En effet, l’influence d’Evola sur la désormais célèbre Nouvelle Droite française et tous ses héritiers (des identitaires aux militants nationalistes-révolutionnaires et traditionalistes radicaux), sans oublier le fondateur du présent site, Georges Feltin-Tracol (4), et certains contributeurs tels Daniel Cologne (5) et votre serviteur lui-même, est tout simplement énorme.

A Handbook For Right-Wing Youth contient dix-sept textes, principalement des articles de presse, mais aussi des extraits de livres tels que L’arc et la massue (6), ainsi que l’intégralité de l’essai intitulé Orientations (7). Il comprend une préface de Gabor Vona, président du parti hongrois Jobbik, et des notes bibliographiques de Robert Horvath. Nous devons également souligner les nombreuses notes de bas de page et la qualité de leurs explications. Le lecteur se retrouve avec un manuel destiné aux militants mais aussi à tous ceux qui désirent découvrir Julius Evola.

Comme le titre le suggère, les deux sujets principaux sont la Droite et la jeunesse. Le premier était un sujet classique développé par l’auteur à travers la totalité de ses écrits. En fait, la Droite suit l’écrivain italien comme son ombre. Julius Evola reste l’éveilleur le plus politique de la Tradition. Il s’est toujours considéré comme un homme de Droite, il a écrit à propos de la Droite et ses critiques et ses positions ont esquissé une doctrine, mieux encore, une vision du monde de Droite. « Cependant, il est également possible de laisser de côté toutes les hypothèses institutionnelles et de parler de la Droite en tant qu’orientation spirituelle et vision du monde. En plus de s’opposer à la démocratie et à tous les mythes “ socialistes ”, appartenir à la Droite signifie défendre les valeurs de la Tradition comme valeurs spirituelles, aristocratiques et guerrières (éventuellement avec des références à une tradition militaire stricte, comme dans le cas du prussianisme). De plus, cela signifie un certain mépris pour l’intellectualisme et pour le fétichisme bourgeois de l’homme cultivé (p. 50). »

Tout au long des différents textes du livre, Julius Evola insiste sur le fait que la vraie Droite est anti-égalitaire, anti-matérialiste, anti-démocratique mais aussi spirituelle et héroïque. En un mot traditionaliste. « En ce sens, le concept de Tradition s’applique à un système dans lequel toutes les activités sont en principe ordonnées d’en haut et ont une direction ascendante (p. 37). » En outre, Julius Evola vise les principaux foyers d’infection qui doivent être combattus selon lui (le marxisme, la psychanalyse, l’existentialisme et le darwinisme) et donne quelques indices sur les domaines culturels sur lesquels la Droite devrait se concentrer, c’est le cas de l’historiographie par exemple.

À propos du second sujet, Robert Harvath fait remarquer que « le sujet de la jeunesse ne faisait pas partie des préoccupations centrales d’Evola; c’est une ligne fine, mais visible, qui parcourt toute son œuvre (p. 150) ». Lorsqu’il écrit sur les jeunes, Julius Evola encourage une « autre jeunesse » ou, au contraire, critique la jeunesse au sens large. Cette dernière appartient à la jeunesse moyenne pour ainsi dire et Evola a surtout concentré ses critiques sur les étudiants et les beatniks comme dans Against the Youth (Contre les jeunes) ou Some Observations on the Student Movement (Quelques remarques sur le mouvement étudiant), tous deux présents dans ce manuel.

Julius Evola a rédigé ses premiers écrits d’après-guerre pour les jeunes militants néo-fascistes italiens. Il n’écrit pas sur ce qui doit être fait mais sur la façon d’être : « Ne pas se laisser aller est ce qui est crucial aujourd’hui. Dans cette société égarée, il faut se payer le luxe d’avoir un caractère. Il faut être du genre, avant même d’être reconnu comme le champion d’une idée politique, à faire preuve d’une certaine conduite de vie, d’une cohérence intérieure et d’un style de droiture et de courage intellectuel dans chaque relation humaine (p. 1). » Par ailleurs, « sur le plan de l’esprit, il existe quelque chose qui peut déjà servir de trace aux forces de résistance et de renouveau : c’est l’esprit légionnaire. C’est l’attitude de ceux qui surent choisir la voie la plus dure, de ceux qui surent combattre tout en étant conscients que la bataille était matériellement perdue, de ceux qui surent convalider les paroles de la vieille saga : “ Fidélité est plus forte que feu ”, et à travers lesquels s’affirma l’idée traditionnelle (p. 7) ». Enfin, « l‘action intérieure doit précéder toutes les autres actions (p. 3) ».

Nous croyons que ces conseils sont d’une importance capitale même si Evola a écrit sur des thèmes strictement plus politiques comme l’idée impériale, le corporatisme, la guerre occulte ou la « démonie de l’économie ». Certaines personnes comme Claudio Mutti ont rapidement fait d’Evola un admirateur de l’islam puisqu’il a montré à ses lecteurs, de manière positive, la mentalité guerrière de cette religion et son concept du grand djihad. Ce qu’il voulait montrer (et surtout apprécier), c’est ce processus ascétique, cette transformation presque alchimique de soi-même pour atteindre quelque chose de plus élevé. Ses intérêts pour la magie, qu’il a explorée en compagnie d’Arturo Reghini (8) dans le groupe Ur, son intérêt pour le tantra vamachara ou l’alpinisme sont des faits qui tendent à prouver notre point de vue.

En ce qui concerne cette collection de textes, nous aurions pu apprécier l’ajout des dernières parties de Chevaucher le tigre (9) qui consistent en un groupe de préceptes pour être et devenir dans cet âge sombre du Kali-Yuga. Aussi, et cela aurait été une addition nécessaire selon nous, quelques textes ou extraits de ses écrits sur la race auraient été une excellente correctif concernant le racialisme.

En conclusion, A Handbook For Right-Wing Youth est certainement un must pour tous les militants politiques et métapolitiques, pour chaque homme de Droite dans sa véritable essence. Nous croyons fermement que les sociétés occidentales ont besoin d’un renouveau de la Droite, pour ne pas dire une révolution. Gabor Vona a souligné un vrai problème dans la vraie Droite de nos jours : « La tragédie de cette situation est que les outils de la gauche sont contagieux. Cela crée une catastrophe politique, qui est extrêmement banale de nos jours: le paysage de la soit-disant Droite est en réalité de plus en plus rempli d’idées gauchistes, et permet aux frontières de la gauche de s’approcher de plus en plus, de la fausse Droite. Bien sûr, cela aboutit à une confusion totale, à la schizophrénie et au chaos des idées (p. 11 de l’avant-propos). »

C’est le plus grand danger auquel la vraie Droite puisse faire face maintenant. Le national-bolchevisme et le maoïsme nazi mis à part (même si leur tiers-mondisme était idéologiquement néfaste), nous identifions clairement une forte « gauchisation » de la Nouvelle Droite française (en particulier de l’une de ses personnalités, Alain de Benoist) et ce que les médias nomment « extrême droite ». La prévalence des questions sociale et économique, les critiques du libéralisme d’un point de vue marxiste et pire, l’abandon de la défense de la race de notre peuple – l’urgence numéro une pour la plupart des pays d’Europe occidentale – et la volonté d’éviter ces sujets sont de véritables signes de dégénérescence. Nous n’avons pas le temps et ne devrions pas prendre la peine d’analyser les causes; le fruit est déjà trop pourri. Le temps de reconstruire une vraie Droite est maintenant venu. Les livres de Julius Evola et A Handbook For Right-Wing Youth sont plus que des lectures nécessaires pour remettre les idées à l’endroit !

Thierry Durolle

Notes

1 : Par « traditionaliste », nous entendons quelqu’un qui se réfère au sens du mot expliqué par René Guénon.

2 : La doctrine des cycles cosmiques est souvent comprise comme un concept uniquement hindou, mais elle correspond également aux âges d’homme d’Hésiode.

3 : Il est le même que l’Âge de Fer d’Hésiode ou l’Âge du Loup nordique.

4 : Né en 1970, Georges Feltin-Tracol est rédacteur en chef du site Europe Maxima et auteur de nombreux ouvrages et articles. Militant depuis longtemps pour la Grande Europe, il a toujours revendiqué l’influence de Julius Evola dans sa réflexion.

5 : Né en 1946, Daniel Cologne est journaliste et essayiste. Il a écrit plusieurs livres sur la Tradition et a travaillé pour la revue traditionaliste Totalité.

6 : Julius Evola, L’Arc et la massue, Éditions Trédaniel, 1983, 275 p.

7 : Julius Evola, Orientations, Éditions Pardès, 2011, 90 p.

8 : Né en 1878, Arturo Reghini était un franc-maçon italien et était considéré comme le plus célèbre pythagoricien italien.

9 : Julius Evola, Chevaucher le tigre, Éditions Trédaniel, 2002, 290 p.

• Julius Evola, A Handbook For Right-Wing Youth, en anglais, Éditions Arktos, 2017, 182 p., 21,07 €.

• D’abord mis en ligne en anglais sur Euro-Synergies, le 8 novembre 2017.

15:28 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, julius evola, evola, livre, thierry durolle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 27 novembre 2017

René Guénon réédité

René Guénon réédité

par Thierry DUROLLE

Les lecteurs d’Europe Maxima connaissent l’intérêt qu’une bonne partie de l’équipe rédactionnelle porte à ce grand éveilleur de la Tradition que fût René Guénon. Daniel Cologne et nous-même lui sommes redevable en bien des aspects !

Né à Blois le 15 novembre 1886 à Blois et mort au Caire le 7 janvier 1951, René Guénon est le dépositaire d’une œuvre dense issu d’un travail colossal mais aussi, comme il lui plaisait de dire, d’une « intuition intellectuelle ». Son champ d’exploration concernait les domaines de la métaphysique, de l’ésotérisme, du symbolisme et la critique du monde moderne. Ses connaissances des doctrines orientales, de la franc-maçonnerie, de l’islam (auquel il se convertit), entre autre, suscitait le respect.

Julius Evola, Guido de Giorgio et Frithjof Schuon compte parmi ceux chez qui l’œuvre de Guénon est sans doute la plus importante. Contrairement à Julius Evola, auteur politique attaché à son « européanité » – ce qui ne l’empêcha pas d’être, lui aussi, un grand connaisseur des doctrines extrêmes-orientales et de leur métaphysique –, René Guénon n’a jamais vraiment eu d’intérêt pour la politique. D’ailleurs ces deux grands éveilleurs sont souvent identifiés au Kshatriya (le guerrier, le principe royale, l’action) pour le premier, et au Brahmane (le prêtre, la contemplation) pour le second pour qui seule la chose spirituelle comptait véritablement.

Hélas, une partie non négligeable des livres de René Guénon ne sont plus disponible, notamment ceux édités par les Éditions Traditionnelles. Il fallait donc chiner chez les libraires ou sur le Net afin de trouver, parfois à des prix prohibitifs, certains ouvrages. Mais ça c’était avant, car les éditons Omnia Veritas (1) viennent de rééditer les dix-sept ouvrages majeurs de René Guénon ainsi que quelques recueils posthumes tels Études sur l’hindouisme (2). C’est un véritable plaisir de redécouvre certains travaux de Guénon comme L’erreur spirite (3), Aperçus sur l’ésotérisme chrétien (4) ou L’homme et son devenir selon le Vêdânta (5) pour un rapport qualité/prix plus que correct.

Hélas, une partie non négligeable des livres de René Guénon ne sont plus disponible, notamment ceux édités par les Éditions Traditionnelles. Il fallait donc chiner chez les libraires ou sur le Net afin de trouver, parfois à des prix prohibitifs, certains ouvrages. Mais ça c’était avant, car les éditons Omnia Veritas (1) viennent de rééditer les dix-sept ouvrages majeurs de René Guénon ainsi que quelques recueils posthumes tels Études sur l’hindouisme (2). C’est un véritable plaisir de redécouvre certains travaux de Guénon comme L’erreur spirite (3), Aperçus sur l’ésotérisme chrétien (4) ou L’homme et son devenir selon le Vêdânta (5) pour un rapport qualité/prix plus que correct.

Il était temps qu’arrive ces rééditions plus que bienvenues. Nombreux livres fondamentaux à notre famille de penser mériterait une nouvelle jeunesse. Les éditions Omnia Veritas confirme le vieux proverbe « Tout vient à point qui sait attendre ». Bonne lecture !

Thierry Durolle

Notes

1 : Cf. leur site https://www.omnia-veritas.com/

2 : René Guénon, Études sur l’hindouisme, Omnia Veritas, 2017, 294 p., 25 €.

3 : René Guénon, L’erreur spirite, Omnia Veritas, 2017, 402 p., 25 €.

4 : René Guénon, Aperçus sur l’ésotérisme chrétien, Omnia Veritas, 2017, 202 p., 23 €.

5 : René Guénon, L’homme et son devenir selon le Vêdânta, Omnia Veritas, 2017, 274 p. , 25 €.

16:30 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené guénon, philosophie, tradition, traditionalisme, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 20 novembre 2017

Tradition, Nostradamus, Provence et Grand Monarque - Entretien avec Pierre-Émile Blairon

Tradition, Nostradamus, Provence et Grand Monarque

Entretien avec Pierre-Émile Blairon

Ex: http://www.europemaxima.com

Y a–t-il une Provence secrète ? Il semblerait bien que oui. Pierre-Émile Blairon a eu l’excellente idée de rééditer son livre La Dame en signe blanc (La prophétie du Grand Monarque, Éditions Hyperborée, 2017, 284 p., 20,00 €) qui plonge le lecteur dans les mystères de la région de Roquefavour, entre Graal païen et prédictions de Nostradamus. Il n’en fallait pas plus pour qu’Europe Maxima se décide à l’interroger.

Y a–t-il une Provence secrète ? Il semblerait bien que oui. Pierre-Émile Blairon a eu l’excellente idée de rééditer son livre La Dame en signe blanc (La prophétie du Grand Monarque, Éditions Hyperborée, 2017, 284 p., 20,00 €) qui plonge le lecteur dans les mystères de la région de Roquefavour, entre Graal païen et prédictions de Nostradamus. Il n’en fallait pas plus pour qu’Europe Maxima se décide à l’interroger.

Europe Maxima : Lorsque l’on regarde la note biographique de vos ouvrages il est question de deux passions, la Provence et la spiritualité traditionnelle. La Dame en signe blanc réunit ces deux passions qui vous sont chères. Par quelle « intuition intellectuelle » avez-vous opéré cette jonction ?

Pierre-Émile Blairon : J’avoue que cette expression « intuition intellectuelle », quand je l’ai lue sous la plume de Julius Evola (mais je crois qu’elle provient de René Guénon), m’a décontenancé tellement ces deux termes sont antinomiques, tellement nos deux grands traditionalistes sont proches de ce mot « intuition » et loin de cet autre mot : « intellectuelle », en tout cas, dans l’acception que nous lui donnons aujourd’hui; il n’est rien de plus éloigné d’un intellectuel que l’intuition. Un intellectuel se trompe toujours, aveuglé qu’il est par l’image qu’il prend soin de donner au monde, au « public », de son immodeste et narcissique personne; il se comporte comme un politicien, toujours à chercher d’où vient le vent, sans jamais découvrir où il va (il s’en moque, c’est le temps présent qui compte : après moi, le déluge) mais en caressant dans le sens du poil les masses, les médias, et les nombreuses mais peu diverses coteries parisiennes, car il n’est de bon bec…