Citoyennes et citoyens,

Avant d’entrer dans le sujet que l’on m’a demandé de traiter, peut-être faut-il que je me présente à votre attention suivant ce que je crois être.

Je suis Béarnais, je me sens Français, je suis catholique et Nationaliste.

C’est en tant que nationaliste tout a fait impénitent, malgré ce qu’en disent les immondes, que je prends la parole devant vous, car c’est en cette qualité que nous pouvons nous accorder, croyants divers ou incroyants, soucieux que nous sommes de défendre au mieux, les libertés des peuples qui habitent notre hexagone

Je considère qu’il y a des échelons d’ordre dans la société. Premier échelon, la Famille qui assemble l’humanité de la Femme et de l’Homme. Deuxième échelon la patrie, la terre des Pères, qui réunit les familles qui partagent le même genre de vie et la même culture.

Troisième échelon, la Nation qui rassemble nos petites patries, suivant la terre et la loi qui veut que les moins différents s’unissent face aux plus différents.

Historiquement, c’est ce qui a réuni Eudes d’Aquitaine et Charles Martel, qui jusqu’alors étaient adversaires, pour écraser les envahisseurs musulmans à Poitiers. C‘est peut-être là que la France a commencé !

Il semble y avoir un autre échelon, mais infiniment moins naturel : Ce sont les empires, qui ne durent guère que le temps de leur promoteur : tel est le cas d’Alexandre, de Cyrus, de Charlemagne, et de Napoléon. Je ne le retiens pas comme une nécessité.

J’ai servi ma famille en essayant de transmettre à mes fils, ce que j’avais reçu de mes parents. J’ai servi ma patrie en m’investissant sans cesse dans la défense de l’histoire locale, de la langue et des autres intérêts, comme président de la culture au Conseil Régional d’Aquitaine. J’ai servi la Nation comme combattant volontaire, ce qui m’a valu une balle communiste, que St Michel a dévié à quelques centimètres du cœur, Comme président National d’un Syndicat Agricole, et comme prisonnier d’Algérie Française, dans les cachots de l’Anti France.

J’ai tenu 77 tribunes politiques de Lille à Bastia, et publié une vingtaine d’ouvrages très engagés, de références culturelles ou politiques. Un dernier est actuellement à l’édition chez Philippe Randa : C’est : « la Bible en examen », ou je démontre les dangers de ce texte qui, lorsqu’il fut publié en langue populaire, fit s’écrier a Louis XI, qui pensait aux Chrétiens : « Ils vont perdre la foi !

Que je vous dise en passant que nous n’en sommes plus là, depuis qu’en 1909 le Rabbin Léonard Lévy osait dire :

« Autrefois, on croyait que chaque mot de la Bible, était la vérité absolue. Il n’en est plus ainsi. Le travail des chercheurs a établi que la Bible est un produit de l ‘intelligence humaine contenant certaines erreurs et certaines vues inexactes dues à la faillibilité de ses auteurs qui étaient des hommes ! »

Et il a fallu attendre les années 60 et le concile pour que l’Eglise catholique reconnaisse timidement, qu’effectivement, le livre avait propagé quelques erreurs !

Mais comme le Livre avait été tenu pendant 2000 ans pour sacré, nous en arrivons à notre propos du jour, puisque l’on m’a demandé de traiter du sacré et de la Nature ! Allons-y !

A première vue, les termes paraissent antinomiques, comme si l’on traitait du matériel et du spirituel. Ce que ne touche pas le sacré c’est le « profane » : Et le Christ en fait la distinction, quand il dit : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu! » L’impiété commence à ce que professe Clémenceau : « Il faut rendre à César ce qui est à César, et tout est à César ! ». Mais le poignard de Brutus, va prouver que tout n’était pas à César !

Moi aujourd’hui, je vais tenter de vous prouver que la connaissance de la Nature, doit conduire au sacré, car la nature est un sacré qui s’ignore ! Mais que la « dénaturation » de la nature, et la profanation du sacré, sont, au sens véritable du terme, « mortifères » pour la société ! Paul Valéry à pu se plaindre ainsi : «Nous autres, Civilisations, nous savons maintenant que nous sommes Mortelles » ! Mais cela signifie que s’il y a des choses qui font mourir les sociétés, comme elles se continuent malgré tout, c’est qu’il y a des choses qui les font vivre !

Et ce qu’il nous importe de savoir, nous, combattants nationalistes, c’est évidemment ce qui fait vivre afin d’en informer la société. Mais puisque j’ai dit tout a l’heure qu’avec le même idéal civique, nous pouvions être croyants où incroyants, je voudrais préciser davantage.

Les Croyants, comportent, les monothéistes qui adorent un seul Dieu, et les païens qui en adorent plusieurs. Mais actuellement, il y a un monothéisme ennemi de tous les autres : C’est l’Islam, avec ce qui est dit dans la sourate 5 : « La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah, et son messager, c’est qu’ils soient tués ou crucifiés, ou qu’on leur coupe leur main et leur jambe opposée ! » Je n’en dis pas plus, car je sais que de cela vous êtes suffisamment instruits

Chez les athées, il y a ceux qui ne se posent aucun problème que celui d’exister aussi confortablement qu’il se peut. Mais Il y a aussi ceux qu’on appelait autrefois les « stoïciens », qui se font une morale de comportement pour éviter l’anarchie sociale : De Maurras à Onfray, ce sont les plus intéressants pour notre cause.

Il y a aussi les hommes qui se veulent athées, peut-être parce que certains scandales religieux les ont détachés de la religion. Parfois on les voit tentés de meubler le néant : Ce sera le cas de Nietzsche, qui inventera une évolution de l’homme vers le surhomme. Nietzsche mourra fou, mais il aura une influence certaine sur Hitler.

Et puis il y a ceux qui voudraient croire et qui ne peuvent pas ! Ce sera le cas du grand Biologiste Jean Rostand, qui dira à Gustave Thibon : « Vous avez de la chance vous Chrétiens ! Vous dites « Je crois en Dieu », et vous n’y pensez plus ! Et moi je n’y crois pas et j’y pense toujours ».

Mais avant de croire ou de ne pas croire, ce que l’homme perçoit en premier, c’est la nature des choses et sa propre nature ! Rien n’est plus émouvant qu’un bébé qui découvre ses mains et qu’il peut bouger les doigts. La nature s’identifie à ce que nous percevons par nos sens. Une confidence, quand après 6 mois de détention politique je suis sorti de la Prison de la santé, j’ai eu un véritable choc en revoyant la verdure, j’en avais oublié l’intensité. La nature en prison, ç’avait été des murs et des grilles ! C’est dire combien la nature est relative à ce que nous en percevons, et que nous croyons être la réalité

La nature, c’est un « donné ». C’est ce que nos sens nous permettent de saisir et d’apprécier. Mais le pouvoir de nos sens est limité. Un aigle voit bien mieux que nous. Un papillon perçoit l’odeur d’une compagne à des km ! Un chien perçoit des infrasons que nous n’entendons pas. C’est à dire que nous ne percevons qu’une petite partie de la réalité, et nous ne pouvons élargir notre perception que par la science et les outils. Ainsi, notre ciel aujourd’hui n’est plus cette sorte de couvercle que nos anciens appelait la Voute céleste, avec des trous qui laissaient passer la lumière de l’au-delà mais nous sommes tellement conditionnés par le passé que nous continuons d’appeler « voute céleste » ce que nous savons être un abîme d’espace inouï. De même, nous savons bien depuis Copernic et Galilée, que le soleil ne tourne pas autour de la terre, mais nous continuons à parler du lever et du coucher du soleil ! Voyez comme les apparences nous suivent…

Nous percevons donc, des apparences de la Réalité, et nous appelons cela la Nature.

Einstein qui a révolutionné le monde avec la découverte de la relativité, écrit :

« Nous devons nous souvenir que nous n’observons pas la nature, telle qu’elle est réellement, mais bien que cette nature se révèle à nous, conditionnée par nos moyens de perception. Ce que nous croyons la réalité est une illusion, même si c’est une illusion persistante ! »

Bref, nos sens nous mentent !

Et cela s’applique à nous-même, puisqu’on dit d’un homme qu’il est une « bonne » ou une mauvaise Nature, mais avec le temps, nous élargissons notre vision de la nature. Nous découvrons ! Par exemple de temps à autre nos savants voient de nouvelles étoiles s’allumer dans le Cosmos. En réalité, elles ne s’allument pas mais leur lumière qui était en route à 300 000KM par seconde, ne nous parvient que maintenant après des milliards d’années de voyage. Elles étaient réelles avant que nous en ayons la preuve ! Nous sommes devant l’incommensurable, et nous ne savons même pas si l’univers est fini ou infini ! S’il est fini, il est contenu dans quoi ? Dans un autre espace ? Mais cet autre espace, dans quoi serait-il contenu ? Dans le Rien, dans le vide ? Mais le rien et le vide, c’est ce qui n’existe pas. Et l’univers ne peut s’étendre dans ce qui n’existe pas. De lui, nous ne pouvons dire qu’une chose : Il est ! Et quand les savants nous disent que l’Univers a commencé Il y a 14 milliards d’années lumières, non, ce n’est pas l’univers qui a commencé, c’est notre temps qui a commencé. Mais qu’est-ce ce qui l’a fait commencer ? Qu’y avait-il avant le temps puisqu’il ne peut y avoir d’effet sans cause ?

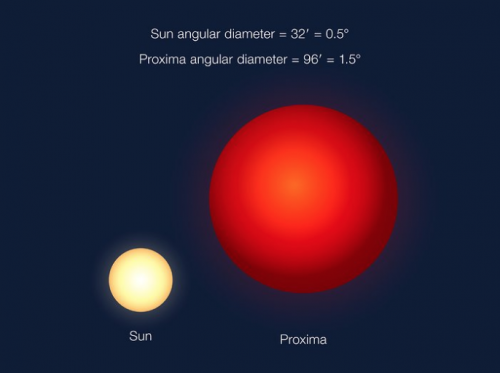

Et le temps obéit aussi à la loi de la relativité. La plus proche des étoiles, c’est « Proxima » du Centaure qui se trouve à un peu plus de 4 années lumières de nous. C'est-à-dire que si nous allions à la vitesse de la lumière, Nous ne mettrions que 9 ans pour un aller et retour.

Mais ces 9 ans dans le Cosmos correspondraient à des centaines d’années sur la terre, de sorte que les cosmonautes ne retrouveraient plus rien de ce qui existait à leur départ, et peut-être même que la terre n’existerait plus !

En sus, il est possible qu’aujourd’hui, nous voyons Proxima, alors qu’elle n’existe plus depuis 4 ans, car, si elle s’est éteinte depuis la lumière pour se retirer mettra autant de temps qu’elle mettait nous parvenir !

Il nous faut donc admettre qu’il y a un état de la nature qui nous est totalement inconnu, et c’est quelque peu ironique que de citer la proposition de Socrate : « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l’univers et les Dieux ! » Qui d’entre-nous, n’est pas un inconnu pour lui-même ? Maurras, dans sa « Prière de la fin » écrira : « Et je ne comprends rien à l’être de mon être, tant de Dieux ennemis se le sont disputé ! » Et c’est pourtant cet inconnu qui constitue une autre partie de la réalité, et cette réalité inconnue exerce sa puissance sur notre environnement et sur nos personnes. Nous sommes entouré de puissances et constitués de pouvoirs qui nous font exister, et c’est de ces puissances qui règnent sur nos conditions de vie, que va naître le sentiment de ce qui nous dépasse, une Surnature en quelque sorte, qui va constituer le sacré dont nous n’avons que le sentiment !

Le sacré se tient dans les forces qui nous font vivre et que nous ne connaissons pas !

Et l’humanité va le personnaliser ce sacré en baptisant ces puissances : les Dieux ! J’ai bien dit les Dieux et non pas Dieu : Pourquoi ?

Ce qu’il faut savoir d’abord, c’est que, dans l’antiquité, on appelle Dieux tous les hommes puissants et quelque peu hors du commun. C’est ainsi que même dans la Bible Hébraïque, qui professe un seul Dieu créateur, vous trouvez au livre de l’Exode, que le Dieu d’Israël donne à Moïse l’ordre d’aller discuter avec le roi d’Egypte. Et comme Moïse ne se sent pas capable de discuter, avec un personnage aussi considérable, Dieu le rassure en lui disant : « Je vais te faire un Dieu aux yeux de Pharaon ! »

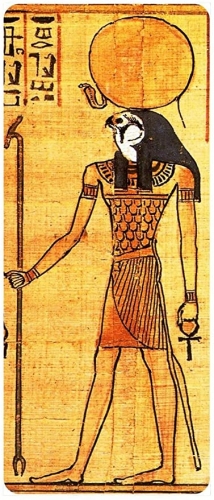

Voici à travers la Bible comment évolue la notion de Dieu. C’est d’abord le dieu que croit entendre Abraham, et Abraham en fait le Dieu de sa famille, il va devenir ensuite le dieu de son clan puis d’un peuple, celui d’Israël, mais il n’est encore qu’un Dieu parmi les autres. Mais un jour il se dira « le Dieu des dieux », le plus puissant parmi les autres, avant de devenir le Dieu Unique, le dieu Créateur dont tous les autres dieux ne sont que des créatures. Ainsi, dans la théologie Héliopolitaine, bien plus ancienne que la Bible on trouve cet article de foi :

« Il est le Grand Dieu qui a parlé ses membres ! Rà a fait de tous ses noms le cycle des Dieux. C’est Rà qui a créé ses membres devenus des dieux par la suite » ! J’abrège, mais non seulement les textes Egyptiens sont unanimes, mais les hindous diront la même chose de Brahma !

« Il est le Grand Dieu qui a parlé ses membres ! Rà a fait de tous ses noms le cycle des Dieux. C’est Rà qui a créé ses membres devenus des dieux par la suite » ! J’abrège, mais non seulement les textes Egyptiens sont unanimes, mais les hindous diront la même chose de Brahma !

Cette évolution est connue des religions polythéistes, c'est-à-dire celles qui adorent plusieurs dieux. Elles finissent par concevoir dans le peuple des dieux un Dieu supérieur à tous les autres, (c’est ce qu’on appelle, « L’Enothisme ») ce Dieu sera DZeus, pour les Grecs et ce nom de Dieu vient d’un terme Indo-Européen : Dew, qui signifie a peu près : « Le ciel lumineux ! » Ce sera Odin pour les Germano-Scandinaves, et Jupiter chez les Romains. Jupiter, signifie Le Dieu-Père ! Il correspond au nom du Dieu Sythique : « Papaïos » ! C'est-à-dire que 1000 ans peut—être avant que le Christ annonce le Dieu comme Père, les païens en avaient déjà la notion d’une paternité sacrée!

Je dois vous révéler ce que j’ai découvert en étudiant les langues anciennes. C’est que les mots importants ont un endroit et un envers qui en prolongent le sens. Prenons le nom du Dieu créateur Toum ; Et si vous inversez, TOUM, vous obtenez MOUT, qui est le nom Egyptien de la grande Déesse ! Ainsi le premier nom de la divinité, montre qu’elle est « Patermaternelle » Géniteur-Génitice. Et nous retrouvons ce qui est annoncé dans la genèse Hébraïque « Dieu créa l’homme à son image » ; Il le créa masculin-Féminin, et si l’on suit le texte de la Bible, en Hébreu, ce sera Aish et Aisha, comme sont une quasi même chose, le Feu et la Flamme. Ce dieu séparera ensuite les deux sexes, et cela cache un profond mystère : il y a eu quelque part un accident ! Et notre humanité actuelle n’est pas celle de la création, puisque les sexes sont séparés. Et Platon attribuera à la méchanceté des hommes, que les sexes aient été séparés. Mais cette séparation ne peut être exécutée par un Dieu parfait ,car la séparation semble s’être mal faite parfois, puisque certains hommes ont des tendances de femmes, et des femmes des tendances mâles ! Mais cela pose un problème pour une meilleure définition du sacré ! Si l’homme actuel est le résultat d’une faute, il ne peut être totalement sacré ; le sacré ne peut se trouver que dans le « sans-faute », c'est-à-dire dans le créateur, le pouvoir inaccessible à la faute, Avant la faute, la Nature de l’homme correspondait donc au sacré. Alors il faut admettre que la « faute » ou « l’accident » nous à dénaturés ! Nous ne sommes pas l’espèce que nous étions à l’origine ! Et pour tenter d’expliquer cette chute, les religions vont imaginer, un être méchant, un tentateur qui nous aurait voulu du mal. . L’écrivain Vercors dans les années 60 a quelque peu abordé ce mystère dans : « Les animaux dénaturés ». Il posait des questions auxquelles on n’a pas trouvé de réponse…

Les hommes de l’antiquité ont estimé que le sacré était assimilé à la puissance et à la connaissance qui donnent l’autorité, et ils ont donc considéré la puissance comme divine et le savoir comme divin. Car il semble qu’au début, les divinités que l’on imagine, n’ont rien de Moral. Ils font ce qui leur plait. Ainsi le Dieu Hébreu de la Genèse, est jaloux, orgueilleux, inconstant, imprévoyant et il ne se distingue en rien des autres dieux du paganisme. Mais il est puissant ! On dit qu’il décide du mal comme du bien. Il n’est pas question de justice. Il veut être obéi aveuglement. C’est le prophète Ezéchiel qui rapporte les paroles de ce Dieu qui ordonne de lui sacrifier les enfants premiers nés pour montrer sa puissance. Il n’a aucune ressemblance avec le Dieu-Père que fera connaitre le Christ, et que bien des philosophes païens découvriront par intelligence ! D’une certaine façon, le sacré inspiré par ces dieux est terrifiant ! Et par eux les hommes sont destinés aux enfers sans savoir pourquoi !

Il me parait important de vous faire remarquer ce qui montre la relativité des grands dieux du Paganisme. C’est que tous se présentent comme des fils qui ont volé leur trône à leur père ! Exemple : Le Dieu Zeus, s’est rebellé contre son père Cronos, et l’a jeté dans le Tartare ! Mais Cronos déjà s’était révolté contre son Père Ouranos, et lui avait coupé les génissoires ! Mais Ouranos avait succédé à son père Chaos dont on ne sait rien d’autre ! Les grecs ne faisaient pas remonter plus loin la généalogie de leurs Dieux…Il en est de même chez les Babyloniens : Leur grand dieu est Mardouk , mais si on en fait un Dieu créateur, il a cependant un Père, que l’on connait sous le nom d’Ea ou d’Enlil, mais lui-même est fils du grand Dieu An , mais An aurait aussi détrôné son Père Alallu dont on ne sait plus rien. C'est-à-dire que l’on ne sait rien du Dieu Primordial, le véritable, le Dieu créateur ! Le Tout !

Par contre les Egyptiens conçoivent le grand dieu « qui se crée lui-même », et dont la parole donnera les dieux subalternes, et il est très probable que la Genèse hébraïque leur empruntera ce Dieu créateur sous le nom d’Aelohim : C’est le seul nom connu qui est à la fois singulier et Pluriel, et masculin et féminin. Je vous l’expliquerai si nous avions le temps.

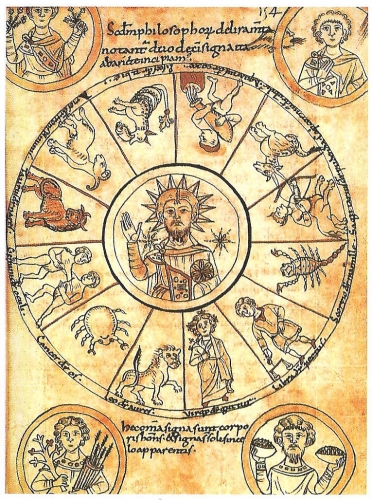

Logiquement, les anciens vont ensuite assimiler leurs Dieux aux puissances de la nature. C’est toujours la puissance qui sacre les Dieux. Prenons l’exemple du Paganisme Grec. Zeus est en premier lieu, le Dieu de la foudre. Poséidon, le dieu de l’océan, Eole, le Dieu des vents, Hadès, le Dieu des enfers, Eros le Dieu de l’amour, Cérès la déesse des moissons, etc, et ils vont leur donner une existence semblable à ce qu’on constate de la nature, A savoir que la nature semble mourir avec l’hiver, et ressusciter avec le printemps.

Ainsi tous les dieux « mineurs » sont des dieux de la végétation qui ressuscite. Même Zeus dit-on aurait eu sa tombe dans l’ile de Crête ! C’est Alexandre le grand qui va porter un coup fatal à la résurrection des dieux. Au cours de ses conquêtes il va buter sur le tombeau de Melkart, le grand Dieu de Tyr, et il le fait ouvrir pour vérifier que le Dieu est bien ressuscité. Et l’on y trouve un grand Guerrier, baignant dans une huile d’embaumement, ce qui prouve que Melkart adoré comme un Dieu, n’était qu’un grand homme ! Et c’est ce que soutiendra le mythographe Evhémère ! Il déclara avoir découvert un texte qui révélait que les Dieux n’étaient que de grands hommes divinisés. En fait, il semble qu’Evhémère ait été révulsé par la conduite immorale des prétendus Dieux Olympiens, qui avaient tous les défauts des hommes ! On l’a considéré comme un père de l’athéisme contemporain, alors qu’il a tiré des conclusions logiques du comportement des dieux Olympiens : Un Dieu Zeus qui soulève toutes les jupes des nymphes qu’il trouve a son goût, ne peut pas être Dieu !

Et à notre Moyen Age, on trouvera une opinion semblable émise par Sturlusson le génie traducteur de la Mythologie Germano-Scandinave laquelle semble avoir inspiré la renaissance du paganisme contemporain. Dans ses commentaires sur « l’Edda » Strurlusson aurait soupçonné le Dieu Odin, d’être en réalité un grand chef de guerre Indo- Européen, pour ne pas dire Aryen, chassé du Caucase par une glaciation, et qui aurait trouvé un territoire ou s’établir en Europe du nord. Il y a une relation certaine des « Edda », avec le « livre des Rois de Féridoun » qui retrace la mythologie persique. Je ne puis que signaler ici, le grand intérêt de cet ouvrage, autant pour les chrétiens que pour les païens qui sont en recherche !

Rechercher, c’est être déjà religieux. Car on cherche la réalité à travers les apparences.

Et je voudrais revenir sur ce que je vous ai dit tout a l’heure des catégories que sont les croyants et les incroyants. Il y a deux incroyants qui me paraissent exemplaires dans leur catégorie. Le premier c’est Claude Allègre, un scientifique qui a quitté le parti socialiste après avoir tenté de réformer en vain l’éducation nationale. A la fin d’un ouvrage ou il traitait de la science et de la foi, il se mettait dans la peau d’un poète oriental qui aurait dit à peu près à la fin de sa vie : « Tout le monde sait que je n’ai jamais cru en dieu, mais tout le monde sait que je n’ai jamais menti. Alors, j’ai confiance ! »

Cela me paraît remarquable, car dans la Bible Hébraïque, le mot qui recouvre la croyance, plus justement que le mot Foi, c’est la confiance ! Si l’on ne peut croire par sentiment, peut-être est-il possible de croire « raisonnablement ». Car il est difficile d’admettre que nous ne servons à rien ! Et la confiance c’est déjà l’espérance de découvrir que nous servons à quelque chose si nous sommes honnêtes avec nous-même !

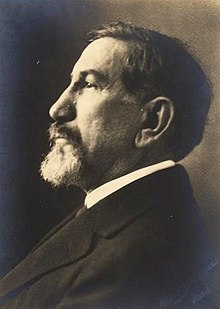

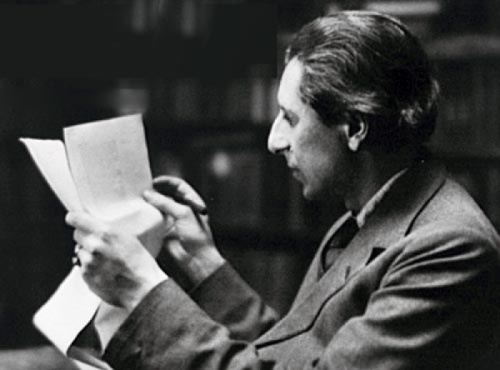

Le second personnage ce sera Charles Maurras, condamné comme « Collaborationniste », par la racaille Bolcho-Gaulliste, alors qu’il fut l’anti germaniste le plus virulent de son époque. ! Maurras était muré dans une surdité quasi-totale, ce qui lui avait donné une force de concentration extra-ordinaire. Philosophe de l’école très rationaliste d’ Auguste Conte , il n’avait jamais pu croire. Il était plutôt fervent de la sagesse Grecque, ce qui lui avait valu l’antipathie sectaire du Pape Pie XI. Quand il fut grabataire en prison, et mourant, il fut gracié par le président Auriol, et interrogé, il avoua même dans l’épreuve n’avoir pas pu faire un pas vers la religion, même après avoir fait une très belle prière poétique. Cependant sur le point de mourir, il accepta qu’un prêtre vienne l’assister, et il se produisit alors un fait extraordinaire. Alors que le prêtre montait l’escalier pour l’assister, Maurras se souleva sur son lit et il déclara : « Pour la première fois, j’entends venir quelqu’un ! ».

Le second personnage ce sera Charles Maurras, condamné comme « Collaborationniste », par la racaille Bolcho-Gaulliste, alors qu’il fut l’anti germaniste le plus virulent de son époque. ! Maurras était muré dans une surdité quasi-totale, ce qui lui avait donné une force de concentration extra-ordinaire. Philosophe de l’école très rationaliste d’ Auguste Conte , il n’avait jamais pu croire. Il était plutôt fervent de la sagesse Grecque, ce qui lui avait valu l’antipathie sectaire du Pape Pie XI. Quand il fut grabataire en prison, et mourant, il fut gracié par le président Auriol, et interrogé, il avoua même dans l’épreuve n’avoir pas pu faire un pas vers la religion, même après avoir fait une très belle prière poétique. Cependant sur le point de mourir, il accepta qu’un prêtre vienne l’assister, et il se produisit alors un fait extraordinaire. Alors que le prêtre montait l’escalier pour l’assister, Maurras se souleva sur son lit et il déclara : « Pour la première fois, j’entends venir quelqu’un ! ».

Moi, croyant, j’ai toujours pensé qu’il était aussi difficile de croire que de ne pas croire, car Dieu est invraisemblable ! Seulement voila, l’homme sans Dieu est encore plus invraisemblable ! Et nous en sommes là dans une réflexion sur le sacré et nous ne pouvons pas en dire grand-chose, puisque le sacré c’est ce que nous ne connaissons pas ! Et pourtant aujourd’hui l’avancée des sciences est un chemin d’accès. Depuis la découverte de la relativité par Einstein, qui ne pratiquait pas selon la synagogue, mais qui se disait croyant, la conception scientiste, c'est-à-dire la conception matérialiste de l’univers est révolue, elle n’est plus concevable par la raison et c’est sur cette note que je voudrais m’acheminer vers une conclusion ouverte.

Je vais le simplifier au maximum.

Les anciens croyants ont cru, que la matière s’opposait à l’esprit. Et c’est ainsi qu’ils interprétaient abusivement la parole du Christ : « L’esprit est prompt et la chair est faible » ! On concevait que la matière était faite de sortes de briques solides, les cellules, elles-mêmes composées de briques plus petites, les atomes. Mais à partir du Microscope électronique, l’appareillage scientifique est devenu tel que l’on a pu constater, que les atomes étaient de petits univers avec des corpuscules en mouvement que l’on nomme électrons, neutrons, protons, Photons etc, on a même pu découvrir que les protons sont également composés que plus petites particules nommées les Quarks. Mais quand on veut fouiller les photons, on se rend compte qu’ils sont des grains de lumière, qu’ils ont une vitesse mais qu’ils n’ont pas de poids. Or la matière est composée d’un mouvement, qu’on appelle la Cinétique, et d’une masse, le poids. Or les photons n’ont pas de poids, ils ne sont que des points d’énergie lumineuse en mouvement, ils ne sont donc qu’une demi-matière, mais si deux photons se réunissent pour donner un électron, leur énergie donne un poids, c’est l’apparition de la matière. Et cela prouve que la matière nait de l’immatériel, que le visible nait de l’invisible, que la lumière est une énergie, que l’énergie est une pensée, et qu’à l’origine de la pensée il y a un penseur ! Et c’est ainsi qu’un grand Physicien Sir James Jean a pu dire : « L’univers ressemble de moins en moins à une grande mécanique, et de plus en plus à une grande pensée ! » :

Il y a, dans le fatras de la Genèse Hébraïque une affirmation qui rejoint exactement, ce que je viens très mal de vous exposer. Que fait dire le livre au Dieu lorsqu’il lance la création : « Et Dieu dit : « Que la lumière soit, et la lumière fut ! » Et c’est cette lumière qui, première forme de l’énergie qui a commencé de tisser l’univers, il y a près de 14 Milliards d’années. C’est ce que disent les savants. Pour la première fois, la science rejoint la révélation !

Il y a 50 ans que j’ai entendu un physicien Français expliquer cela mieux que je ne le fais. J’écoutais la radio tout en triant des feuilles de tabac, car j’étais planteur de tabac, et j’avais l’impression d’apprendre quelque chose de nouveau. Et voici qu’après avoir démontré que la matière n’était qu’une apparence d’une certaine forme d’énergie, c'est-à-dire que la création était spirituelle, le savant concluait ainsi : « Et oui, au terme de nos recherches, voici qu’il nous vient un mot que nous scientifiques pensions interdit, et ce mot est : Dieu ! »

Quelles sont les conséquences logiques de cela ? Plus la science accroit nos connaissance, ce que nous trouvions mystérieux, soit le surnaturel, voila qu’il devient naturel. Plus derrière les apparences nous découvrons une réalité, et nous nous trouvons dans ce que Le Christ disait à ses Apôtres : « J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant ; mais quand l’Esprit de vérité sera venu, il vous mènera vers la Vérité toute entière ! » Et cela, à mon sens correspond, au texte de Joël, un des petits prophètes d’Israël, qui fait dire à Dieu : « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions ! ». A mon sens, nous sommes entrés dans ce temps d’effusion, qui est lié au cycle du Verseau, qui était représenté par les grecs comme un jeune homme déversant sur terre les ondes de l’esprit, car le Verseau est un signe aérien. Einstein a dit plusieurs fois, « Il va falloir penser autrement ! » et c’est à nous tous qu’il parlait ! Et c’est une prodigieuse intellectuelle, d’origine juive : Raïssa Maritain, convertie avec son mari au Catholicisme, qui semble avoir donné le signal, du règne de l’Esprit qui est celui de l’intelligence en disant : « On a combattu la religion au titre de l’intelligence, c’est aujourd’hui au nom de l’intelligence qu’il faut la défendre ! » Or l’intelligence ne se fabrique pas ; elle peut être cultivée, mais elle est d’abord donnée de diverses façons, et nous abordons avec cela un autre mystère !

Quand Archimède découvre d’un coup, une des grandes lois de la Physique, il s’écrie, tellement cela est sans palier de réflexion : « Euréka » (J’ai trouvé) ! Quand Paul de Tarse , qui vient de participer au massacre du Chrétien Etienne, est jeté à bas de son cheval par l’esprit si lumineux , on ne peut relever qu’ aveugle ce n’est nullement sa réflexion qui le convertit, c’est l’intervention inexplicable de l’ailleurs ! Quand Norbert Wiéner Le mathématicien surdoué qui passe pour être l’inventeur de la Cybernétique, lors d’un cours à ses élèves, s’interrompt brusquement, pour parler du pouvoir des démons dans le monde, qu’il a servi sans le savoir et qu’il veut désormais combattre, quand il s’exprime ainsi, alors qu’il était un juif parfaitement Athée, c’est sous le poids d’une intuition tellement brutale, qu’il faut bien admettre qu’il a été une cible de l’Esprit ! Il écrira ensuite :

« La science est impossible sans la foi. Par ces mots, je ne veux pas dire que la foi dont dépend la science est religieuse, et implique l’acceptation de n’importe quel dogme de croyances religieuses ordinaires, mais que, si la foi manque en l’idée que la nature obéit à des lois, il ne peut y avoir de science ! »

Ainsi Wiéner ne se relie pas encore à une religion existante, mais il admet, qu’il y a une législation qui tend à « Ordonner » le monde, ce qui suppose un législateur ! Et ce qui, pour une nation, demande des nationalistes.

Exemple tout à fait différent, quand Françoise Vernay, peut-être la plus grande éditrice de l’époque, dans la logique d’une vie totalement dépravée se fait avorter, à peine aperçoit-elle le petit fœtus flottant dans la cuvette, qu’il lui est révélé qu’elle vient d’accomplir le crime des crimes, c'est-à-dire qu’elle s’est dénaturée : Et du jour au lendemain elle change de vie ; Elle écrira un livre sur le sujet qui vaut la peine d’être lu : « Dieu existe, je l’ai toujours trahi ! »

André Frossard, lui aussi juif complètement athée, écrira : « Dieu existe, je l’ai rencontré » ! Et il conte comment, s’étant trompé d’adresse, il entre par hasard, dans une chapelle ou est exposé l’ostensoir qu’on appelle « le saint sacrement, et il est pénétré d’un coup, par une lumière qui n’est pas d’ordre physique, ce que l’on appelle la lumière « Nouménale » qui est avant la lumière Physique que l’on dit « phénoménale », et il sait d’un coup qu’il est en face du Dieu auquel il n’avait jamais cru !

Et c’est un phénomène presque semblable, que va subir un autre juif totalement athée,

Max Jacob, artiste à la vie de Bohème, accro aux drogues dures et même homosexuel dit-on, à qui apparait l’image du Christ sur le mur de sa chambre ! Et le choc émotionne est tel, qu’immédiatement il se jure d’abandonner ses licences, et il tiendra parole !

Max Jacob, artiste à la vie de Bohème, accro aux drogues dures et même homosexuel dit-on, à qui apparait l’image du Christ sur le mur de sa chambre ! Et le choc émotionne est tel, qu’immédiatement il se jure d’abandonner ses licences, et il tiendra parole !

J’ai cité ces cas étranges qui semblent se relier à une façon de savoir qui ne doit rien à la réflexion ! Einstein en a traité comme d’une donnée, qu’il appelle l’intuition. Et il écrit :

« L’intuition a pour moi les traits d’une opération de divination (remarquez que dans le mot divination, il y a le « divin ») et il poursuit : « Le plus bel exemple d’intuition, c’est la théorie de la relativité générale ! La seule chose qui vaille au monde, c’est l’intuition ! »

Il fait savoir que déjà en son temps le grand peintre, Giovanni Pannini ( 1691-1765) avait écrit : « Quiconque a quelque pratique de l’introspection spirituelle entend en lui des voix

qui ne semblent pas les siennes. Il entend le murmure des suggestions qui lui étaient inconnues plus tôt, des suggestions imprévisibles et incroyables ! Il est faux de dire que nous travaillons avec notre cerveau ! En réalité, nous nous limitons à écouter un inconnu qui nous parle à l’oreille »

L’immense poète Rainer Maria Rilke ( 1875- 1926) disait dans le même esprit, qu’on lui faisait « don » de ses vers ! Président de la Commission culturelle du Conseil régional à Bordeaux, et ayant créé et présidé « La renaissance Aquitaine » pendant plus de cinquante ans, je confirme ! Il y a la versification qui est une technique et une fabrication, et la poésie, qui est inspirée, de telle sorte que les anciens en disaient qu’elle était le langage des Dieux : Elle est dans notre nature, comme une descente du sacré qui peut se présenter a chacun de vous sous une forme différente. Et cela nous ramène au thème que je devais traiter.

Comment oser dire cela, alors que le monde est en crise, parce que toutes les religions sont en crise, et que toutes les formes politiques ont échoué à rendre les peuples heureux ? Et bien c’est parce que l’Apocalypse à laquelle on se réfère comme désignant un temps d’extrême violence, signifie seulement : « Révélation » ! Et nous y sommes ! Il faut que notre effroyable temps, accouche de la révélation, et il est rare que les accouchements soient indolores. Mais ils sont dans la nature des choses. L’accouchement est dans la nature des choses ! Ce qui n’est pas dans la nature des choses, c’est de tuer l’enfant que l’on a conçu.

Lorsque Picasso avouait : « Ce qui me sauve, c’est que je réussis chaque jour à faire plus laid ! », il avouait dénaturer cette aspiration vers le beau que l’homme porte en soi ! Quand, la fille de Béria, le pire exécuteur des crimes staliniens, osait dire : « Mon père est un démon ! », et cela malgré qu’elle eut été élevée dans le matérialisme marxiste, elle démontrait que cette inspiration vers le bien, peut subsister dans la nature humaine, comme déjà une disposition vers la surnature ! Les religieux ont prétendu souvent que l’homme avait à choisir entre la route du bien, et la route du mal, et c’est faux, car il n’y a qu’une route, celle qui conduit l’homme au « plus » qu’il n’est ! L’homme qui fait son devoir par l’aide qu’il apporte aux autres, c’est un homme qui « devient » ! Au contraire l’homme qui se sert des autres, pour ne considérer que son plaisir, il ne s’achemine pas, il se détruit, et il n’a plus à la fin de sa vie, que l’espérance du néant. Or le néant, c’est ce qui n’existe pas.

Il y a un mot qui définit la plénitude de l’homme qui devient, c’est le mot « extase ». Il est tiré du Grec et in signifie « Sortir de soi ». C’est un état auquel parviennent de saints personnages, et qui constitue la vision spirituelle de la divinité. Cela peut arriver a certains mourants, qui n’en reviennent qu’un instant pour supplier qu’on les laisse partir pour ce qu’il ont vu de l’au-delà. J’ai connu deux femmes de mon village dans cet état. Le cas le plus célèbre et qui n’est guère connu, c’est celui de Saint Thomas d’Aquin, un des théologiens les plus abondants, qui se rendant à un concile, tomba en extase pendant le voyage, et il n’en sortit que pour déclarer : « Tout ce que j’ai écrit, c’est de la paille !» et il mourut sur cela. Et l’Eglise n’a pas commenté, car ç’aurait été avouer, qu’en recevant l’enseignement de St Thomas, elle avait peut-être mangé de la paille !

Si nous réussissons à détruire l’Islam avant qu’il ne nous détruise, ce qui implique la destruction également de la Vième république complice, nous allons connaître une véritable explosion des sciences, et il semble bien que ce soit la science-fiction qui en a dépeint les possibilités ! Demain, sera en mesure de cloner l’homme, de réaliser l’homme bionique, et grâce à l’intelligence artificielle, d’éradiquer les maladies dès leur apparitions. Demain, le surhomme, pourra modifier le nombre atomique de sa substance, pour traverser les obstacles, comme passa le Christ a travers les portes fermées du cénacle ! Demain comme l’aurait découvert Anton-Parks sur quelques gravures pré sumériennes, il sera possible d’établir des couveuses artificielles, pour libérer la femme de ses grossesses, et pour modifier la génétique, en fonction des nécessités sociales. Demain, à partir de la découverte du professeur Charon de l’absence de l’espace temps à l’intérieur de l’atome, il sera possible de découvrir dans le cosmos, des tunnels de « Non-Espace-temps » qui nous permettront le voyage intersidéral ! Bref nous deviendrons ce que les légendes antiques nous ont rapporté des dieux de l’antiquité…

L’ennui, c’est que toutes ces légendes se rapportent à une immense « guerre des dieux » ! Alors allons-nous commettre les mêmes fautes, qui ont ramené ces « civilisations » jusqu’à ne laisser que les éclopés que nous sommes ?

Je crois qu’il faut se souvenir de la parole du Christ : « Que vaut à l’homme de gagner l’univers s’il vient à perdre son âme ! »

Et cependant en tant que Nationaliste figurez-vous que j’ai confiance, car je sais que mon devoir aujourd’hui c’est seulement de sauver de l’infamie, cette terre qui nous a été donnée, pour y remplir notre vocation

Mais j’ai confiance aussi parce que mon Seigneur a dit : « Allons, prend ton grabat et marche ! »

Et ceci dit, je vous remercie de m’avoir écouté !

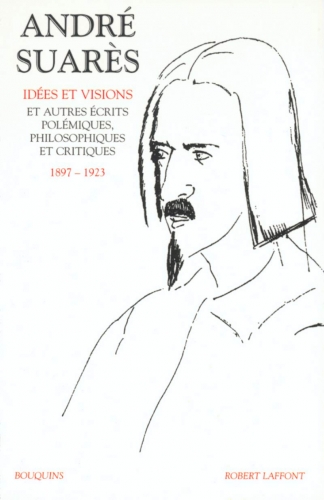

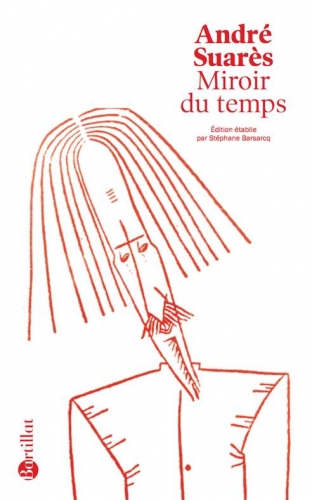

« Tout est voile en plein ciel. Rien n'est allégorie et tout est Symbole ». Là se précise la métaphysique d'André Suarès dont l'œuvre toute entière semble destinée à nous délivrer de la fadaise allégorique et à laisser resplendir en nous la beauté et la vérité du Symbole. Alors que l'allégorie s'abolit dans ce qu'elle allégorise, qu'elle n'est qu'une formulation provisoire, vouée à périr dans l'abstraction qu'elle désigne, le Symbole sauvegarde le visible dans l'invisible et l'invisible dans le visible. La part visible du Symbole est inséparable de sa part invisible; elle demeure dans le mystère ingénu de sa forme, de sa vocation; et de ne point s'étioler dans l'invisible auquel elle se rapporte, lorsque nous l'atteignons, elle acquiert, ici-bas, comme pour la première fois, la splendeur de la beauté dont elle est le nom et l'épiphanie.

« Tout est voile en plein ciel. Rien n'est allégorie et tout est Symbole ». Là se précise la métaphysique d'André Suarès dont l'œuvre toute entière semble destinée à nous délivrer de la fadaise allégorique et à laisser resplendir en nous la beauté et la vérité du Symbole. Alors que l'allégorie s'abolit dans ce qu'elle allégorise, qu'elle n'est qu'une formulation provisoire, vouée à périr dans l'abstraction qu'elle désigne, le Symbole sauvegarde le visible dans l'invisible et l'invisible dans le visible. La part visible du Symbole est inséparable de sa part invisible; elle demeure dans le mystère ingénu de sa forme, de sa vocation; et de ne point s'étioler dans l'invisible auquel elle se rapporte, lorsque nous l'atteignons, elle acquiert, ici-bas, comme pour la première fois, la splendeur de la beauté dont elle est le nom et l'épiphanie.  Les ultimes pages écrites par André Suarès, réunies sous le titre Le Paraclet (et que nous devons lire exactement, selon la formule consacrée, comme son « testament spirituel ») ressaisissent en un seul geste les préoccupations esthétiques, métaphysiques, religieuses et morales de l'auteur. Elles sont à la fois son Ecce homo et un viatique pour ses successeurs. Elles récapitulent non moins qu'elles annoncent. Le dernier mot est toujours un avant-dire.

Les ultimes pages écrites par André Suarès, réunies sous le titre Le Paraclet (et que nous devons lire exactement, selon la formule consacrée, comme son « testament spirituel ») ressaisissent en un seul geste les préoccupations esthétiques, métaphysiques, religieuses et morales de l'auteur. Elles sont à la fois son Ecce homo et un viatique pour ses successeurs. Elles récapitulent non moins qu'elles annoncent. Le dernier mot est toujours un avant-dire.  Ne nous leurrons pas davantage: l'Art sera paraclétique ou ne sera pas. Tout Art est sacré par définition, c'est-à-dire par provenance et par destination. L'Art profane fut une utopie fallacieuse qui finit comme nous la voyons: en calembredaines publicitaires. Le grand Art moderne fut une reconquête du sacré contre les bondieuseries et les saintsulpiceries « réalistes ». Le retour aux ibères et aux étrusques de Picasso, le catholicisme mystique de Cézanne (dont il conviendrait de relire les écrits), les subtiles épiphanies de Vuillard qui irisent et approfondissent le réel, qui dévoilent ce réel qui est vrai et cette vérité qui est réelle, offrent au regard ce qu'il faut bien considérer comme les étapes d'un cheminement, les moments d'un combat qui ne sauraient se résoudre en une théologie rationnelle. « Paraclet, Paraclet, Saint-Esprit, sois l'hôte: reçois et sois reçu ».

Ne nous leurrons pas davantage: l'Art sera paraclétique ou ne sera pas. Tout Art est sacré par définition, c'est-à-dire par provenance et par destination. L'Art profane fut une utopie fallacieuse qui finit comme nous la voyons: en calembredaines publicitaires. Le grand Art moderne fut une reconquête du sacré contre les bondieuseries et les saintsulpiceries « réalistes ». Le retour aux ibères et aux étrusques de Picasso, le catholicisme mystique de Cézanne (dont il conviendrait de relire les écrits), les subtiles épiphanies de Vuillard qui irisent et approfondissent le réel, qui dévoilent ce réel qui est vrai et cette vérité qui est réelle, offrent au regard ce qu'il faut bien considérer comme les étapes d'un cheminement, les moments d'un combat qui ne sauraient se résoudre en une théologie rationnelle. « Paraclet, Paraclet, Saint-Esprit, sois l'hôte: reçois et sois reçu ».  C'est assez pour comprendre que le Paraclet est à la fois au principe d'une Quête chevaleresque et d'une attente eschatologique. Toutefois cette attente ne sera point passive: elle ne sera pas ce consentement au destin que les matérialistes nomment déterminisme et que certains dévots veulent faire passer, en la profanant odieusement, pour un assentiment à la divine Providence. Pour André Suarès, le Règne n'advient que pour autant que nous le fassions advenir. L'attente n'est point soumise, elle est ardente: elle est cette attention ardente qui est le sens et la vertu même de la poésie, de l'acte d'être à l'impératif de celui qui crée dans le péril, dans l'attente extrême où tout se joue dans l'instant et à jamais: « A chaque pas, le coup de dé: le risque de tout perdre se joue contre une chance éternelle. Il ne s'agit pas de repos: la paix est dans la victoire, et l'on ne vainc que dans la lutte. Cette palme pousse sur l'arbre sacré de la connaissance. Le jardin de l'esprit est l'Eden, dont nul ne peut être chassé, s'il entre. Ouvre-le, Paraclet: c'est ton paradis. En proie à ton désir insatiable, l'homme en quête de son éternité, Paraclet, t'invoque: il t'appelle, entends sa voix et réponds-lui ».

C'est assez pour comprendre que le Paraclet est à la fois au principe d'une Quête chevaleresque et d'une attente eschatologique. Toutefois cette attente ne sera point passive: elle ne sera pas ce consentement au destin que les matérialistes nomment déterminisme et que certains dévots veulent faire passer, en la profanant odieusement, pour un assentiment à la divine Providence. Pour André Suarès, le Règne n'advient que pour autant que nous le fassions advenir. L'attente n'est point soumise, elle est ardente: elle est cette attention ardente qui est le sens et la vertu même de la poésie, de l'acte d'être à l'impératif de celui qui crée dans le péril, dans l'attente extrême où tout se joue dans l'instant et à jamais: « A chaque pas, le coup de dé: le risque de tout perdre se joue contre une chance éternelle. Il ne s'agit pas de repos: la paix est dans la victoire, et l'on ne vainc que dans la lutte. Cette palme pousse sur l'arbre sacré de la connaissance. Le jardin de l'esprit est l'Eden, dont nul ne peut être chassé, s'il entre. Ouvre-le, Paraclet: c'est ton paradis. En proie à ton désir insatiable, l'homme en quête de son éternité, Paraclet, t'invoque: il t'appelle, entends sa voix et réponds-lui ». Nulle âme ne fut moins servile que celle d'André Suarès, nulle n'aspira avec une telle ferveur, faite d'humilité et de colère, à l'amitié divine. D'où sa méfiance constante pour les religiosités légalitaires, les théologies rationnelles, et les dévotions grégaires. « Après le Père, le Fils; après le Fils, le Saint-Esprit: les grandeurs ne se distinguent pas, elles s'accomplissent. Le Troisième Règne n'est pas la confusion ni l'opposition des deux autres, mais leur révélation dans la conscience de l'homme. Et l'homme alors possédé par l'Esprit, doit entrer en possession. Les plus amants de Dieu, les plus spirituels et les plus mystiques sont les plus suspects d'hérésie. »

Nulle âme ne fut moins servile que celle d'André Suarès, nulle n'aspira avec une telle ferveur, faite d'humilité et de colère, à l'amitié divine. D'où sa méfiance constante pour les religiosités légalitaires, les théologies rationnelles, et les dévotions grégaires. « Après le Père, le Fils; après le Fils, le Saint-Esprit: les grandeurs ne se distinguent pas, elles s'accomplissent. Le Troisième Règne n'est pas la confusion ni l'opposition des deux autres, mais leur révélation dans la conscience de l'homme. Et l'homme alors possédé par l'Esprit, doit entrer en possession. Les plus amants de Dieu, les plus spirituels et les plus mystiques sont les plus suspects d'hérésie. » Ce monde est « en creux » du Paraclet. Il est le « non-être », l'ennui, l'informe, le malheur que l'on combat et ce combat est de chaque seconde car, en chaque seconde, se tient la promesse du Paraclet, du Tiers Règne, que nous faisons advenir. « Ce qui nous sépare de l'Esprit est le seul malheur qui compte: hélas, il surgit de toute part; tout lui est occasion de nous faire obstacle. Ce mal nous guette, il est partout. » L'attente paraclétique est ainsi, non point passivité, mais activité créatrice où les formes nouvelles renaissent des formes vaincues, où l'instrument même de l'Art en vient à modifier celui qui en use, dans une connaissance plus profonde du monde et de lui-même. « Connaître Dieu, c'est être et faire. Etre dans le faire, et faire dans être. Tel est le miracle: une connaissance si adéquate de l'objet qu'elle est l'objet même ». L'être est « acte d'être », le « faire », autrement dit la poésie, est l'être même. Il n'est point antérieur à l'être; il est sa puissance instauratrice, éternellement contemporaine de ce qu'elle instaure. L'Art métaphysique est ce site incandescent où l'être et le faire sont une seule et même réalité.

Ce monde est « en creux » du Paraclet. Il est le « non-être », l'ennui, l'informe, le malheur que l'on combat et ce combat est de chaque seconde car, en chaque seconde, se tient la promesse du Paraclet, du Tiers Règne, que nous faisons advenir. « Ce qui nous sépare de l'Esprit est le seul malheur qui compte: hélas, il surgit de toute part; tout lui est occasion de nous faire obstacle. Ce mal nous guette, il est partout. » L'attente paraclétique est ainsi, non point passivité, mais activité créatrice où les formes nouvelles renaissent des formes vaincues, où l'instrument même de l'Art en vient à modifier celui qui en use, dans une connaissance plus profonde du monde et de lui-même. « Connaître Dieu, c'est être et faire. Etre dans le faire, et faire dans être. Tel est le miracle: une connaissance si adéquate de l'objet qu'elle est l'objet même ». L'être est « acte d'être », le « faire », autrement dit la poésie, est l'être même. Il n'est point antérieur à l'être; il est sa puissance instauratrice, éternellement contemporaine de ce qu'elle instaure. L'Art métaphysique est ce site incandescent où l'être et le faire sont une seule et même réalité. Nous empruntons cette citation, non plus à André Suarès, mais à ce roman initiatique ismaélien, commenté par Henry Corbin, auquel nous faisions allusion plus haut: « Savoir, c'est recevoir une information d'un autre. Comprendre, c'est voir soi-même de ses propres yeux. » Le Paraclet n'appartient point au dogme, il ne se récite point, il n'administre aucune conformité, il advient, il est le regard même, lorsque les yeux de chair se changent en yeux de feu. L'espace et le temps profanes sont alors frappés d'inconsistance, car le temps est devenu espace. Et ce qui se disait dans le secret des gnoses iraniennes entre en concordance avec l'attente de Caërdal et du Condottiere, ces deux figures suarésiennes. Il est ainsi permis de voir en André Suarès à la fois l'héritier et l'intercesseur, le continuateur et le recréateur de cet éternel combat entre le dogme oublieux de son propre sens, et le sens reconquis, la Parole Retrouvée par ses propres forces, par l'entremise d'un homme. « La vue du Paraclet est à moi. Tout ce qu'elle a de merveilleux est mien (...), je ne veux pas me laisser dépouiller d'une vaste espérance. Je ne laisse pas mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles véreuses, bouillies dans un journal ». La révolte d'André Suarès est légitime, sa vision lui appartient, même si elle apparût à d'autres, et par-delà dix siècles le philosophe inconnu iranien lui donne raison: « C'est qu'en effet celui qui cherche le vrai sans connaître les portes de la recherche, celui-là sera d'autant plus prompt à accuser les autres d'erreur, et cela parce que les éclats du faux se manifestent par l'hypocrisie et l'accord des opinions, le conformisme ou de dogmatisme du groupe, tandis que les éclats du Vrai se manifestent par l'épreuve que l'on affronte et les passions que l'on déchaîne contre soi. »

Nous empruntons cette citation, non plus à André Suarès, mais à ce roman initiatique ismaélien, commenté par Henry Corbin, auquel nous faisions allusion plus haut: « Savoir, c'est recevoir une information d'un autre. Comprendre, c'est voir soi-même de ses propres yeux. » Le Paraclet n'appartient point au dogme, il ne se récite point, il n'administre aucune conformité, il advient, il est le regard même, lorsque les yeux de chair se changent en yeux de feu. L'espace et le temps profanes sont alors frappés d'inconsistance, car le temps est devenu espace. Et ce qui se disait dans le secret des gnoses iraniennes entre en concordance avec l'attente de Caërdal et du Condottiere, ces deux figures suarésiennes. Il est ainsi permis de voir en André Suarès à la fois l'héritier et l'intercesseur, le continuateur et le recréateur de cet éternel combat entre le dogme oublieux de son propre sens, et le sens reconquis, la Parole Retrouvée par ses propres forces, par l'entremise d'un homme. « La vue du Paraclet est à moi. Tout ce qu'elle a de merveilleux est mien (...), je ne veux pas me laisser dépouiller d'une vaste espérance. Je ne laisse pas mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles véreuses, bouillies dans un journal ». La révolte d'André Suarès est légitime, sa vision lui appartient, même si elle apparût à d'autres, et par-delà dix siècles le philosophe inconnu iranien lui donne raison: « C'est qu'en effet celui qui cherche le vrai sans connaître les portes de la recherche, celui-là sera d'autant plus prompt à accuser les autres d'erreur, et cela parce que les éclats du faux se manifestent par l'hypocrisie et l'accord des opinions, le conformisme ou de dogmatisme du groupe, tandis que les éclats du Vrai se manifestent par l'épreuve que l'on affronte et les passions que l'on déchaîne contre soi. »

L'impératif divin, le « soit ! » illuminateur se prouve en faisant de chacun un « unique ». Qu'en ce monde toute chose fût dissemblable, qu'il n'y eût point un flocon de neige à l'exacte ressemblance de son voisin dans la nuit de Décembre, cela vaut bien toutes les démonstrations de l'existence de Dieu. Au demeurant, Dieu n'existe pas. C'est à trop croire en l'existence de Dieu que se gonflent les grenouilles de bénitier, que s'hypertrophie le Moi des fanatiques, ces bœufs attelés. Là où il faudrait se dépouiller, se dénuder, s'abolir, le fanatique se vêt, s'adorne, s'affirme. Il ne mesure nullement ce qu'il convient de restituer à César car il veut être César à la place de César. Le pouvoir l'enivre plus encore que la puissance, l'existence lui paraît plus adorable que l'être, surtout lorsque ce qui existe, il croit le posséder. Le fanatique est ainsi l'avers du progressiste. Là encore Suarès voit juste, avant tout le monde. Ce ne sont point des contraires qui se combattent, mais des semblables, autrement dit deux formes de grégarisme au sein de la même termitière, et l'on hésite franchement à trancher pour savoir laquelle est la pire. Le pire ne se mesure point. « Au fond de tous les fanatiques, grouille l'hydre: le plus hideux amour-propre. Ils font semblant de servir un Dieu; plus d'un le croit peut-être, tant les fanatiques ont de complaisance à eux-mêmes, tant ils sont étroits et obscurcis par leurs propres ténèbres. Mais ils ne respirent que l'orgueil d'être soi. Ils sont prêts à tous les attentats, à tous les crimes pour continuer de prévaloir. Et ils font parler Dieu, l'Etat, la gloire, ou quelque autre abjecte incarnation de l'Empire. Ils sont stupide à la racine; et d'autant plus forte est la racine en eux qu'ils sont plus stupides. Le propre du fanatisme, en attendant que Dieu parle, est de faire parler Dieu. Et, bien entendu, la plupart ils n'y croient pas: il leur suffit de confondre Dieu avec soi. Les plus scélérats y réunissent mieux que les autres. »

L'impératif divin, le « soit ! » illuminateur se prouve en faisant de chacun un « unique ». Qu'en ce monde toute chose fût dissemblable, qu'il n'y eût point un flocon de neige à l'exacte ressemblance de son voisin dans la nuit de Décembre, cela vaut bien toutes les démonstrations de l'existence de Dieu. Au demeurant, Dieu n'existe pas. C'est à trop croire en l'existence de Dieu que se gonflent les grenouilles de bénitier, que s'hypertrophie le Moi des fanatiques, ces bœufs attelés. Là où il faudrait se dépouiller, se dénuder, s'abolir, le fanatique se vêt, s'adorne, s'affirme. Il ne mesure nullement ce qu'il convient de restituer à César car il veut être César à la place de César. Le pouvoir l'enivre plus encore que la puissance, l'existence lui paraît plus adorable que l'être, surtout lorsque ce qui existe, il croit le posséder. Le fanatique est ainsi l'avers du progressiste. Là encore Suarès voit juste, avant tout le monde. Ce ne sont point des contraires qui se combattent, mais des semblables, autrement dit deux formes de grégarisme au sein de la même termitière, et l'on hésite franchement à trancher pour savoir laquelle est la pire. Le pire ne se mesure point. « Au fond de tous les fanatiques, grouille l'hydre: le plus hideux amour-propre. Ils font semblant de servir un Dieu; plus d'un le croit peut-être, tant les fanatiques ont de complaisance à eux-mêmes, tant ils sont étroits et obscurcis par leurs propres ténèbres. Mais ils ne respirent que l'orgueil d'être soi. Ils sont prêts à tous les attentats, à tous les crimes pour continuer de prévaloir. Et ils font parler Dieu, l'Etat, la gloire, ou quelque autre abjecte incarnation de l'Empire. Ils sont stupide à la racine; et d'autant plus forte est la racine en eux qu'ils sont plus stupides. Le propre du fanatisme, en attendant que Dieu parle, est de faire parler Dieu. Et, bien entendu, la plupart ils n'y croient pas: il leur suffit de confondre Dieu avec soi. Les plus scélérats y réunissent mieux que les autres. »  Métaphysique concrète, la prière est le « faire advenir », l'acte poétique accomplissant le pressentiment prophétique. « Non plus serviteur mais ami », comme le dit l'Evangile de Jean, l'homme de prière, selon la formule de Maître Eckhart, « ne trafique point avec Notre Seigneur » ni ne renonce aux ressources de la raison. Les œuvres sont des prières destinées à sauver ceux qui ne pas savent prier et ceux-là encore qui savent prier mais n'entendent point d'échos dans les nuées amassées au-dessus de leurs têtes. Ils se courbent alors et veulent convaincre autrui à vivre, comme eux, penchés: ce qu'ils nomment leur « prosélytisme ». L'inclination est forte, chez les dévots, à vouloir faire croire d'autres qu'eux-mêmes à ce dont ils croient si peu. Le fanatisme, dont on glose beaucoup ces derniers temps, n'est pas une intensification de la croyance, mais son épuisement. Les fanatiques ne vivent que dans une seule crainte: n'être pas assez nombreux, n'être pas assez agrégés dans leurs incertitudes. D'où leur girouettisme notoire. Mais ce n'est point le souffle de l'Esprit qui les oriente mais le typhon de l'Histoire humaine « pleine de bruits et de fureurs ». Ils veulent rassembler, marcher du même pas, chanter ou vociférer en chœur au bord des routes, ou, mieux encore, sur les écrans de télévision. Ils ignorent tout de la solitude du cœur, de l'esseulement de la pensée, de l'Un dont ils se targuent et qu'ils réduisent aux dimensions de leur Moi, voire de leurs petites affaires financières.

Métaphysique concrète, la prière est le « faire advenir », l'acte poétique accomplissant le pressentiment prophétique. « Non plus serviteur mais ami », comme le dit l'Evangile de Jean, l'homme de prière, selon la formule de Maître Eckhart, « ne trafique point avec Notre Seigneur » ni ne renonce aux ressources de la raison. Les œuvres sont des prières destinées à sauver ceux qui ne pas savent prier et ceux-là encore qui savent prier mais n'entendent point d'échos dans les nuées amassées au-dessus de leurs têtes. Ils se courbent alors et veulent convaincre autrui à vivre, comme eux, penchés: ce qu'ils nomment leur « prosélytisme ». L'inclination est forte, chez les dévots, à vouloir faire croire d'autres qu'eux-mêmes à ce dont ils croient si peu. Le fanatisme, dont on glose beaucoup ces derniers temps, n'est pas une intensification de la croyance, mais son épuisement. Les fanatiques ne vivent que dans une seule crainte: n'être pas assez nombreux, n'être pas assez agrégés dans leurs incertitudes. D'où leur girouettisme notoire. Mais ce n'est point le souffle de l'Esprit qui les oriente mais le typhon de l'Histoire humaine « pleine de bruits et de fureurs ». Ils veulent rassembler, marcher du même pas, chanter ou vociférer en chœur au bord des routes, ou, mieux encore, sur les écrans de télévision. Ils ignorent tout de la solitude du cœur, de l'esseulement de la pensée, de l'Un dont ils se targuent et qu'ils réduisent aux dimensions de leur Moi, voire de leurs petites affaires financières.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

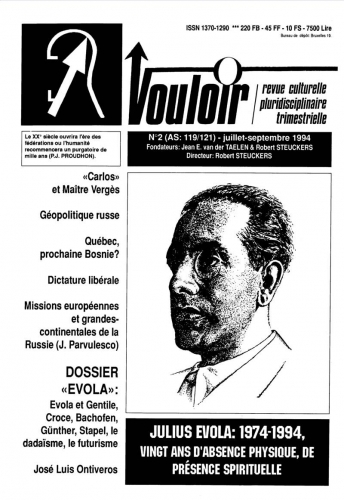

We will surely remember 1994 better than 1984, which Orwell immortalised by writing his celebrated apocalyptic book predicting an ultra-totalitarian world in which we all would have been irredeemably crushed. We will not remember it solely for the political event of 27 March in Italy, but above all for the consequences that this “reversal” might (I insist on the conditional!) have in the cultural sphere. Whatever one may thing of the victory of Berlusconi and his allies, it has already had a first result: the organisation of a colloquium dedicated to the personality of Giovanni Gentile; it was held in Rome on 20 and 21 May 1994 on the initiative of the leftist municipal council (which does honour to the Italian left, as does the other colloquium it dedicated to Nietzsche). We remember he whom we always defined as the “philosopher of Fascism,” fifty years after his death, when he was assassinated by a commando of communist partisans in Florence on 15 April 1944. After having beaten a long and sinuous intellectual course, many post-Marxist philosophers, such as Colletti, Marramao and Cacciari, claimed him for an authentic figure of the left, at least in a decent part of his work.

We will surely remember 1994 better than 1984, which Orwell immortalised by writing his celebrated apocalyptic book predicting an ultra-totalitarian world in which we all would have been irredeemably crushed. We will not remember it solely for the political event of 27 March in Italy, but above all for the consequences that this “reversal” might (I insist on the conditional!) have in the cultural sphere. Whatever one may thing of the victory of Berlusconi and his allies, it has already had a first result: the organisation of a colloquium dedicated to the personality of Giovanni Gentile; it was held in Rome on 20 and 21 May 1994 on the initiative of the leftist municipal council (which does honour to the Italian left, as does the other colloquium it dedicated to Nietzsche). We remember he whom we always defined as the “philosopher of Fascism,” fifty years after his death, when he was assassinated by a commando of communist partisans in Florence on 15 April 1944. After having beaten a long and sinuous intellectual course, many post-Marxist philosophers, such as Colletti, Marramao and Cacciari, claimed him for an authentic figure of the left, at least in a decent part of his work.

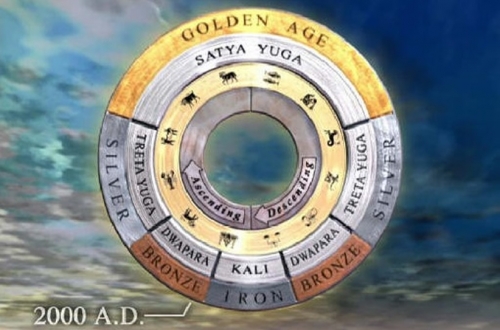

La mission des êtres différenciés est triple : elle consiste d’abord à se protéger, à survivre pour faire repartir le nouveau cycle ; inutile de s’investir dans la mêlée ; laissons-les s’entretuer. Le deuxième volet de cette mission consiste à rassembler les bagages pour franchir le gué, c’est le sous-titre de mon livre : La Roue et le sablier ; cette mission consiste à réunir tout ce qui a fait la grandeur de l’Europe. Enfin, le troisième volet consiste, par notre seule présence et notre seule volonté, comme une sorte d’égrégore, à empêcher nos ennemis d’arrêter le mouvement de la roue et la naissance du nouveau cycle.

La mission des êtres différenciés est triple : elle consiste d’abord à se protéger, à survivre pour faire repartir le nouveau cycle ; inutile de s’investir dans la mêlée ; laissons-les s’entretuer. Le deuxième volet de cette mission consiste à rassembler les bagages pour franchir le gué, c’est le sous-titre de mon livre : La Roue et le sablier ; cette mission consiste à réunir tout ce qui a fait la grandeur de l’Europe. Enfin, le troisième volet consiste, par notre seule présence et notre seule volonté, comme une sorte d’égrégore, à empêcher nos ennemis d’arrêter le mouvement de la roue et la naissance du nouveau cycle.

En 1926 parut: « L’homme en tant que puissance ». C’est un premier essai qui, bien des fois repris, donnera en 1949 « Le yoga tantrique, sa métaphysique, ses pratiques ». Evola s’ouvre à l’Orient, en l’occurrence à la tradition hindoue, et cela est d’autant plus intéressant que l’orient d’Evola n’est pas le même que celui de Guénon, il s’agit essentiellement de doctrines émanant de la caste des ksatriyas, la caste guerrière, et par cet aspect on trouve quelque chose qui consonne remarquablement avec l’ancienne tradition occidentale: il s’agit aussi de science « magique ». Prévenons tout de suite une équivoque possible : ce qu’Evola nomme magie n’a pas grand-chose à voir avec ce que désigne le mot dans le langage courant actuel. […]

En 1926 parut: « L’homme en tant que puissance ». C’est un premier essai qui, bien des fois repris, donnera en 1949 « Le yoga tantrique, sa métaphysique, ses pratiques ». Evola s’ouvre à l’Orient, en l’occurrence à la tradition hindoue, et cela est d’autant plus intéressant que l’orient d’Evola n’est pas le même que celui de Guénon, il s’agit essentiellement de doctrines émanant de la caste des ksatriyas, la caste guerrière, et par cet aspect on trouve quelque chose qui consonne remarquablement avec l’ancienne tradition occidentale: il s’agit aussi de science « magique ». Prévenons tout de suite une équivoque possible : ce qu’Evola nomme magie n’a pas grand-chose à voir avec ce que désigne le mot dans le langage courant actuel. […] L’EPEE DE LUMIERE ET LE CHEVALIER D’OCCIDENT

L’EPEE DE LUMIERE ET LE CHEVALIER D’OCCIDENT LA GRANDE LIBERATION DU PRINCE SIDDHARTA

LA GRANDE LIBERATION DU PRINCE SIDDHARTA LES HOMMES AU MILIEU DES RUINES

LES HOMMES AU MILIEU DES RUINES

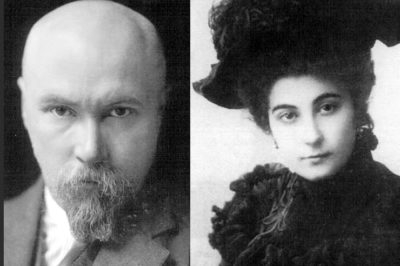

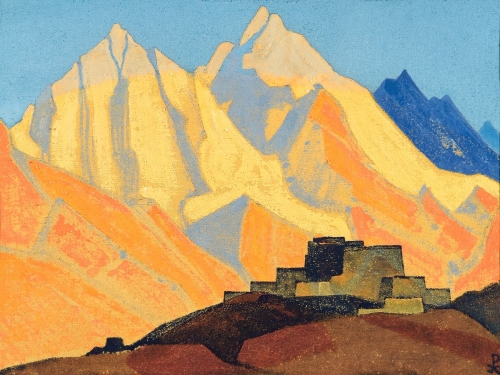

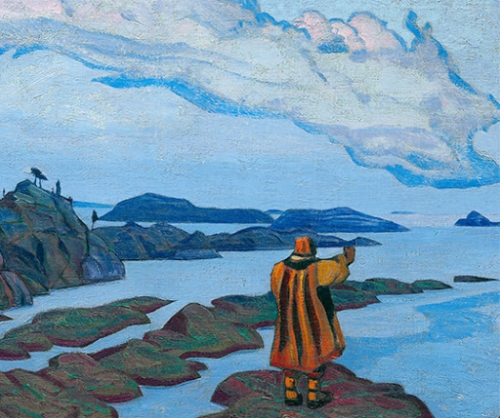

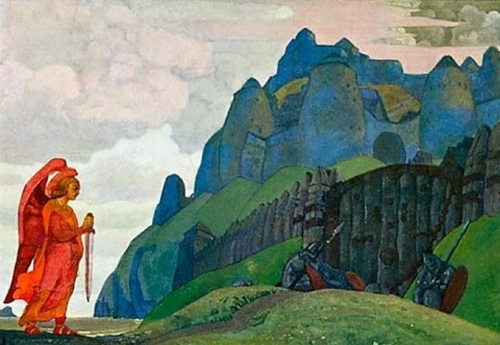

After leaving Russia, the Roerichs and their two sons had first gone to Scandinavia, then made their way to England, eventually arriving on the shores of America. But the United States was not their ultimate destination. Their actual goal was India. For some years after 1917, India – the Raj – was closely maintained by the British who were constantly on guard against infiltration by Russian Bolsheviks bringing their inflammatory thoughts of revolution. The Roerichs were clearly on the list of those not wanted. In time, the way did open for them to enter India and although they never knew it, they were continually kept under surveillance. This fact accounts for many of their hardships.

After leaving Russia, the Roerichs and their two sons had first gone to Scandinavia, then made their way to England, eventually arriving on the shores of America. But the United States was not their ultimate destination. Their actual goal was India. For some years after 1917, India – the Raj – was closely maintained by the British who were constantly on guard against infiltration by Russian Bolsheviks bringing their inflammatory thoughts of revolution. The Roerichs were clearly on the list of those not wanted. In time, the way did open for them to enter India and although they never knew it, they were continually kept under surveillance. This fact accounts for many of their hardships.

On sait ce que Guénon pensait de l’occident et de sa mission civilisatrice. On va rappeler le grand hindouiste de Ceylan Coomaraswamy (s’il voyait ce qu’on a fait de son île…) qui écrivait vers 1945 :

On sait ce que Guénon pensait de l’occident et de sa mission civilisatrice. On va rappeler le grand hindouiste de Ceylan Coomaraswamy (s’il voyait ce qu’on a fait de son île…) qui écrivait vers 1945 : « M. Brailsford objecte que «les seuls obstacles à l’accroissement du commerce intérieur sur une échelle gigantesque sont la pauvreté des villages et l’autarcie qui est propre à leurs plus anciennes traditions... Il existe encore maint village, où les artisans héréditaires, qui servent pour une ration de grains ou quelques arpents de terre franche, tisseront les étoffes dont il aura besoin, forgeront ses houes et tourneront ses pots». Malheureusement, «l’accroissement du commerce intérieur sur une échelle gigantesque » n’est aucunement l’une de nos ambitions principales. Nous tenons encore (avec Philon, De Decalogo, 69) pour vérité patente que l’artisan est de valeur supérieure au produit de son métier, et nous avons conscience que c’est avant tout dans les sociétés industrielles que cette vérité est ignorée. »

« M. Brailsford objecte que «les seuls obstacles à l’accroissement du commerce intérieur sur une échelle gigantesque sont la pauvreté des villages et l’autarcie qui est propre à leurs plus anciennes traditions... Il existe encore maint village, où les artisans héréditaires, qui servent pour une ration de grains ou quelques arpents de terre franche, tisseront les étoffes dont il aura besoin, forgeront ses houes et tourneront ses pots». Malheureusement, «l’accroissement du commerce intérieur sur une échelle gigantesque » n’est aucunement l’une de nos ambitions principales. Nous tenons encore (avec Philon, De Decalogo, 69) pour vérité patente que l’artisan est de valeur supérieure au produit de son métier, et nous avons conscience que c’est avant tout dans les sociétés industrielles que cette vérité est ignorée. » « Qu’avez-vous exactement à nous offrir, vous qui êtes si pénétrés de votre «mission civilisatrice»? N’êtes-vous point étonnés «qu’il n’y ait plus de peuple dans toute l’Asie qui ne regarde l’Europe avec crainte et soupçon», comme l’a dit Rabindranath Tagore, ou que nous redoutions la perspective d’une alliance des puissances impérialistes dont la «Charte de l’Atlantique» ne devait pas s’appliquer à l’Inde et ne s’appliquera pas à la Chine si on peut l’éviter? »

« Qu’avez-vous exactement à nous offrir, vous qui êtes si pénétrés de votre «mission civilisatrice»? N’êtes-vous point étonnés «qu’il n’y ait plus de peuple dans toute l’Asie qui ne regarde l’Europe avec crainte et soupçon», comme l’a dit Rabindranath Tagore, ou que nous redoutions la perspective d’une alliance des puissances impérialistes dont la «Charte de l’Atlantique» ne devait pas s’appliquer à l’Inde et ne s’appliquera pas à la Chine si on peut l’éviter? »

European culture formally began with the books of Homer. These European cultural stories were popularized in Europe approximately 3,000 years ago and then written down by the poet Homer about 2,700 years ago. One of the major themes in Homer is the concept of Xenia. Xenia defines the behavior expected from local European residents toward travelers, strangers, and even immigrants. Xenia also defines the behavior that is expected in return from these guests, these strangers in a strange land. The concepts presented in the Iliad and the Odyssey are considered the foundation of the European cultural tradition termed the code of hospitality or the code of courtesy.

European culture formally began with the books of Homer. These European cultural stories were popularized in Europe approximately 3,000 years ago and then written down by the poet Homer about 2,700 years ago. One of the major themes in Homer is the concept of Xenia. Xenia defines the behavior expected from local European residents toward travelers, strangers, and even immigrants. Xenia also defines the behavior that is expected in return from these guests, these strangers in a strange land. The concepts presented in the Iliad and the Odyssey are considered the foundation of the European cultural tradition termed the code of hospitality or the code of courtesy.

Dans le monde d’avant 1968, point de photographie du Président de la République française enlacé par deux jeunes hommes noirs, torses nus ; encore moins de plug anal géant défigurant la très distinguée place Vendôme à Paris. Et s’il n’y avait que cela…

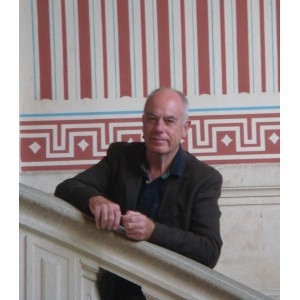

Dans le monde d’avant 1968, point de photographie du Président de la République française enlacé par deux jeunes hommes noirs, torses nus ; encore moins de plug anal géant défigurant la très distinguée place Vendôme à Paris. Et s’il n’y avait que cela… Il partage ses activités littéraires entre deux passions :

Il partage ses activités littéraires entre deux passions :

Jocho Yamamoto a « écrit » le traité Hagakure au début du siècle des Lumières, quand la crise européenne bat son plein. On passe en trente ans de Bossuet à Voltaire, comme a dit Paul Hazard, et cette descente cyclique est universelle, frappant France, Indes, catholicisme, Japon. J’ai beaucoup expliqué cette époque : retrouvez mes textes sur Voltaire ou sur Swift et la fin du christianisme (déjà…). Le monde moderne va se mettre en place. Mais c’est ce japonais qui alors a le mieux, à ma connaissance, décrit cette chute qui allait nous mener où nous en sommes. On pourra lire mes pages sur les 47 rônins (que bafoue Yamamoto !) dans un de mes livres sur le cinéma. Le Japon, comme dit notre génial Kojève, vit en effet une première Fin de l’Histoire avec cette introduction du shogunat et ce déclin des samouraïs, qui n’incarnèrent pas toujours une époque marrante comme on sait non plus. Voyez les films de Kobayashi, Kurosawa, Mizoguchi et surtout de mon préféré et oublié Iroshi Inagaki.

Jocho Yamamoto a « écrit » le traité Hagakure au début du siècle des Lumières, quand la crise européenne bat son plein. On passe en trente ans de Bossuet à Voltaire, comme a dit Paul Hazard, et cette descente cyclique est universelle, frappant France, Indes, catholicisme, Japon. J’ai beaucoup expliqué cette époque : retrouvez mes textes sur Voltaire ou sur Swift et la fin du christianisme (déjà…). Le monde moderne va se mettre en place. Mais c’est ce japonais qui alors a le mieux, à ma connaissance, décrit cette chute qui allait nous mener où nous en sommes. On pourra lire mes pages sur les 47 rônins (que bafoue Yamamoto !) dans un de mes livres sur le cinéma. Le Japon, comme dit notre génial Kojève, vit en effet une première Fin de l’Histoire avec cette introduction du shogunat et ce déclin des samouraïs, qui n’incarnèrent pas toujours une époque marrante comme on sait non plus. Voyez les films de Kobayashi, Kurosawa, Mizoguchi et surtout de mon préféré et oublié Iroshi Inagaki.

On pourra rappeler de belles analyses sur le roi Lear. On passe au métier de roi, dans la pièce de Shakespeare comme à la cour du roi de France (dixit Macluhan bien sûr au début de sa trop oubliée galaxie). Voyez aussi le Mondain de Voltaire.

On pourra rappeler de belles analyses sur le roi Lear. On passe au métier de roi, dans la pièce de Shakespeare comme à la cour du roi de France (dixit Macluhan bien sûr au début de sa trop oubliée galaxie). Voyez aussi le Mondain de Voltaire.

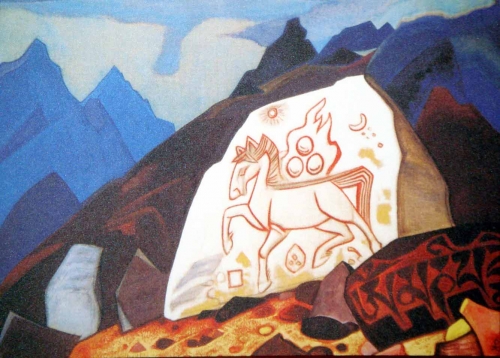

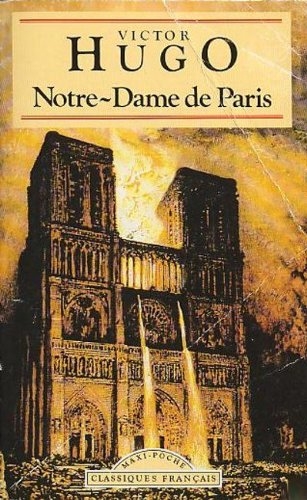

« Quand la mémoire des premières races se sentit surchargée, quand le bagage des souvenirs du genre humain devint si lourd et si confus que la parole, nue et volante, risqua d’en perdre en chemin, on les transcrivit sur le sol de la façon la plus visible, la plus durable et la plus naturelle à la fois. On scella chaque tradition sous un monument. » Ainsi Victor Hugo évoque-t-il le premier passage d’une ère d’oralité à un âge où l’architecture devient « le grand livre de l’humanité ». Souvenons-nous cependant de la parole biblique concernant la pierre que les bâtisseurs ont écartée et qui est justement la pierre d’angle. Le risque de « perdre en chemin » un élément essentiel deviendrait-il réalité dès que s’élèvent les premiers menhirs celtiques que l’on retrouve « dans la Sibérie d’Asie » ou « les pampas d’Amérique » ?

« Quand la mémoire des premières races se sentit surchargée, quand le bagage des souvenirs du genre humain devint si lourd et si confus que la parole, nue et volante, risqua d’en perdre en chemin, on les transcrivit sur le sol de la façon la plus visible, la plus durable et la plus naturelle à la fois. On scella chaque tradition sous un monument. » Ainsi Victor Hugo évoque-t-il le premier passage d’une ère d’oralité à un âge où l’architecture devient « le grand livre de l’humanité ». Souvenons-nous cependant de la parole biblique concernant la pierre que les bâtisseurs ont écartée et qui est justement la pierre d’angle. Le risque de « perdre en chemin » un élément essentiel deviendrait-il réalité dès que s’élèvent les premiers menhirs celtiques que l’on retrouve « dans la Sibérie d’Asie » ou « les pampas d’Amérique » ?

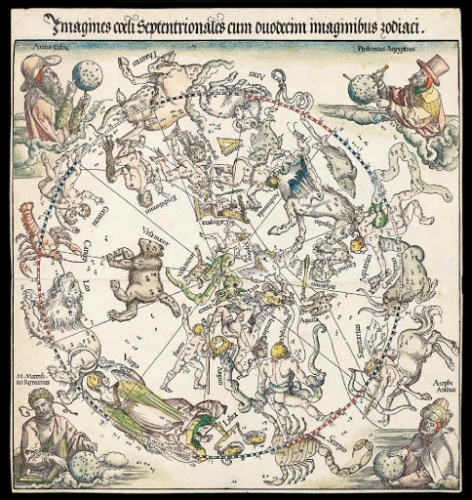

Le thème du Graal est l’équivalent païen, au sens noble du terme, de la pierre d’angle biblique rejetée par les bâtisseurs. Énigmatique demeure à mes yeux cette phrase de René Guénon : « Le Graal ne peut être qu’un zodiaque. » Mais je suis convaincu que, pour déchirer le voile qui recouvre le mystère des origines, pour retrouver ce « grain d’or » dont parle l’astronome Kepler (1571 – 1630), il faut emprunter la voie de l’astrologie, domaine impensé de notre mouvance intellectuelle (du moins à ma connaissance), art antique vénérable raillé par La Fontaine et Voltaire, discipline dévoyée depuis quatre siècles, hormis quelques soubresauts : le marquis de Boulainvilliers (1658 – 1722), une école française aux alentours de 1900 (Caslant, Choisnard, Boudineau), une école belge (avec Gustave-Lambert Brahy comme figure de proue), les travaux plus récents de Gauquelin et Barbault (tous deux nés en 1920). Si le Graal est un vase, ce n’est pas exclusivement parce que Joseph d’Arimathie y a recueilli le sang de Jésus crucifié, mais c’est, par-delà sa dérivation chrétienne, par son identification plus générale à un récipient recueillant la pluie des influences cosmiques. Cet élargissement de la signification du Graal s’inscrit, soit dans la « Préhistoire partagée (Raphaël Nicolle) » des peuples indo-européens, soit dans une proto-histoire plus ample, ainsi qu’en témoigne le rapprochement d’Hugo entre les pierres levées d’Europe occidentale et celle de l’Asie sibérienne et de l’Argentine.

Le thème du Graal est l’équivalent païen, au sens noble du terme, de la pierre d’angle biblique rejetée par les bâtisseurs. Énigmatique demeure à mes yeux cette phrase de René Guénon : « Le Graal ne peut être qu’un zodiaque. » Mais je suis convaincu que, pour déchirer le voile qui recouvre le mystère des origines, pour retrouver ce « grain d’or » dont parle l’astronome Kepler (1571 – 1630), il faut emprunter la voie de l’astrologie, domaine impensé de notre mouvance intellectuelle (du moins à ma connaissance), art antique vénérable raillé par La Fontaine et Voltaire, discipline dévoyée depuis quatre siècles, hormis quelques soubresauts : le marquis de Boulainvilliers (1658 – 1722), une école française aux alentours de 1900 (Caslant, Choisnard, Boudineau), une école belge (avec Gustave-Lambert Brahy comme figure de proue), les travaux plus récents de Gauquelin et Barbault (tous deux nés en 1920). Si le Graal est un vase, ce n’est pas exclusivement parce que Joseph d’Arimathie y a recueilli le sang de Jésus crucifié, mais c’est, par-delà sa dérivation chrétienne, par son identification plus générale à un récipient recueillant la pluie des influences cosmiques. Cet élargissement de la signification du Graal s’inscrit, soit dans la « Préhistoire partagée (Raphaël Nicolle) » des peuples indo-européens, soit dans une proto-histoire plus ample, ainsi qu’en témoigne le rapprochement d’Hugo entre les pierres levées d’Europe occidentale et celle de l’Asie sibérienne et de l’Argentine.

Meanwhile for the liberal, the reason that the radical displays its creation of the human will which aspire for absolute freedom.

Meanwhile for the liberal, the reason that the radical displays its creation of the human will which aspire for absolute freedom.