samedi, 18 mai 2024

Un Russe en Chine

Un Russe en Chine

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/un-russo-in-cina/

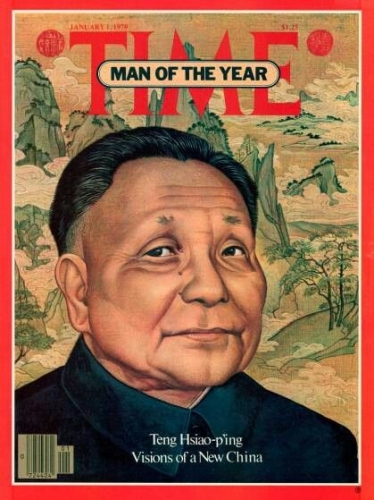

Il est venu un Russe en Chine. Et ce Russe, inutile de le préciser, c'est Vladimir Poutine. Le Tsar. Le méchant par excellence, selon nos médias. Isolé, sanctionné, recherché par la Cour pénale internationale... un paria.

Mais à Pékin, il est accueilli avec des honneurs triomphaux. Xi Jinping le salue et l'embrasse comme son ami le plus proche. Fanfares, défilés, discours des plus hautes autorités. Toute l'oligarchie de la Cité interdite fait la queue pour accueillir l'illustre invité.

Il y a quelques semaines, Blinken, le secrétaire d'État américain, fut traité comme un voyageur de commerce qui vient vous déranger à l'heure du déjeuner.

Scholz, le chancelier de la (défunte) Grande Allemagne, fut, lui, reçu par un vice-maire. Même un maire ne s'était pas dérangé.

Cela devrait suffire à comprendre. Mais nos médias continuent à faire l'autruche.

Pékin a pris sa décision. Et, avec le pragmatisme qui caractérise les mandarins rouges, il nous fait comprendre que le choix du terrain est désormais fait.

La Chine et la Russie ne sont plus seulement de grands partenaires commerciaux. Elles sont, à tous égards, des alliés stratégiques. Moscou peut compter sur le soutien total de Pékin dans la confrontation/lutte avec l'OTAN. Un soutien aujourd'hui politique... mais à l'avenir, si le conflit devait déborder les frontières de l'Ukraine, il pourrait prendre une toute autre tournure.

D'un autre côté, à quoi de différent aurions-nous pu nous attendre?

La récente rencontre à Paris entre Xi Jinping et Macron, puis celle avec von der Leyen, s'étaient soldées par un gel. Après que le nouveau duo de comiques involontaires ait été jusqu'à exiger de la Chine qu'elle réduise ses exportations pour « répondre aux normes européennes ». Sic !

Et Washington ? Il arme Taïwan. Il cherche à construire une alliance dans le Pacifique pour enfermer la Chine dans une sorte de ceinture de confinement.

Et, pour faire du marketing à outrance, il impose des droits de douane insensés (jusqu'à 100 %) sur les produits chinois.

Au mépris du libre marché proclamé. Et des accords de l'OMC.

Les seigneurs de Pékin sont rompus à l'arithmétique élémentaire. Et ils ont immédiatement fait le calcul. Deux plus deux égalent quatre. Si Washington et les Européens veulent la guerre, c'est la guerre. Commerciale, économique... pour l'instant. Mais en attendant, ils soudent la relation avec Moscou.

Parce qu'ils pensent que, tôt ou tard, une confrontation armée directe est également inévitable.

Ils ne l'ont pas voulu. Ce n'était pas dans leurs plans. Mais ils sont réalistes.

Ils accueillent donc Poutine comme il convient d'accueillir le principal allié. Dans la prochaine guerre mondiale.

12:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, politique internationale, russie, chine, vladimir poutine, xi jinping |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 17 mai 2024

Hamsun l'hyperboréen

Hamsun l'hyperboréen

par Gennaro Malgieri

Source: https://www.barbadillo.it/114125-hamsun/

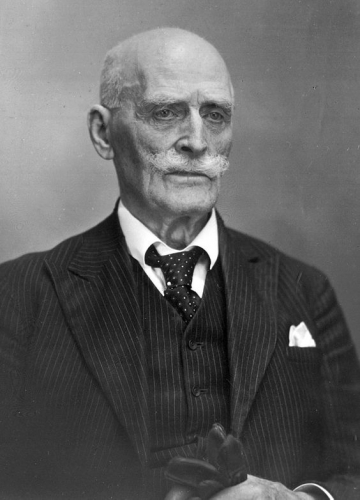

Knut Hamsun est bien connu en Italie, et ce depuis quelques années. Ses romans ont toujours eu une fortune inversement proportionnelle aux mésaventures de l'auteur. L'universitaire finlandais Tarmo Kunnas, dont l'éditeur Settimo Sigillo a publié il y a quelques années L'avventura di Knut Hamsun. La grande maison d'édition Adelphi a envoyé en librairie certains de ses romans les plus significatifs. Kunnas en parle longuement dans la biographie la plus complète du prix Nobel de littérature de 1920. Les matériaux ne manquent donc pas pour se faire une idée de l'ensemble de son œuvre, mais surtout de sa pensée et de ses opinions politiques controversées pour lesquelles il a été ostracisé et démoli dans l'immédiat après-guerre. Le livre de Kunnas met d'ailleurs fin à une « diabolisation » scandaleuse, ramenant Hamsun dans le courant principal de la littérature européenne du 20ème siècle, où il occupe une place de choix.

Son dernier livre à paraître en Italie est un curieux et sage roman philosophico-économique : Il potere del denaro, publié par Iduna avec une introduction de Paolo Mathlouthi. Le protagoniste est Benoni Hartvigsen, un pauvre pêcheur et facteur qui, un jour, devient soudainement riche et fait l'expérience directe du contraste dramatique entre l'argent et le travail, entre la nature et la ville, entre la sérénité d'une vie pauvre mais insérée dans une communauté harmonieuse et l'angoisse d'une existence riche vécue au milieu d'un égoïsme individualiste, en un mot entre la culture et la civilisation. Un roman « conservateur », pourrait-on dire. Et il le ramène à ses origines, à des romans comme La Faim, par exemple, qui a connu une grande notoriété au début du siècle dernier. Au point que beaucoup ont loué ses qualités littéraires et apprécié son éthique.

Lorsqu'il reçoit le prix Nobel en 1920, par exemple, Thomas Mann déclare que jamais il n'a été décerné à quelqu'un de plus méritant ; Kafka, Brecht, Miller sont séduits par son style ; Isaac Bashevis Singer estime que « toute la littérature moderne dérive de Hamsun » ; Eugenio Montale le considère comme « le plus digne successeur d'Ibsen et de Björnson dans le ciel de la littérature européenne moderne ».

Lorsqu'il reçoit le prix Nobel en 1920, par exemple, Thomas Mann déclare que jamais il n'a été décerné à quelqu'un de plus méritant ; Kafka, Brecht, Miller sont séduits par son style ; Isaac Bashevis Singer estime que « toute la littérature moderne dérive de Hamsun » ; Eugenio Montale le considère comme « le plus digne successeur d'Ibsen et de Björnson dans le ciel de la littérature européenne moderne ».

Après la Seconde Guerre mondiale, il est « jeté » dans la « géhenne où aboutissent les méchants », une géhenne dont il ne sortira jamais par décret de ceux-là mêmes qui ont instauré la « mort civile » pour Ezra Pound, des vainqueurs qui, insouciants de son génie et peu enclins à séparer l'art de la politique, ont construit autour de Hamsun une sorte de cordon sanitaire dont l'écrivain a témoigné dans son examen de conscience Io traditore (Le Traître). Il est vrai qu'il a soutenu Quisling, mais il n'a pas adhéré au national-socialisme. C'est plutôt, comme l'écrit Kunnas, son anti-américanisme et son hostilité à l'Angleterre, « puissance mercantile » qu'il détestait, qui l'ont privé de « respectabilité ». Pour cette raison, il fut d'abord interné dans une maison de travail, puis dans un asile. L'accusation, infondée mais vicieuse, porte sur l'« intelligence avec l'ennemi » et le « collaborationnisme ». Un intellectuel « délinquant », en somme. De la même « famille » que Pound, Brasillach, Drieu La Rochelle, Céline... Mais le temps est gentilhomme et la poussière n'est pas retombée sur Hamsun. En témoigne la réédition constante de ses oeuvres.

Son œuvre, en effet, reste intacte du point de vue littéraire, l'un des derniers romans civilisés. Et elle connaît une surprenante revalorisation (outre sa négligence délibérée dans les différents festivals de littérature nordique) pour les personnages originaux qu'elle présente. Son hostilité au matérialisme, au mercantilisme, à l'absolutisme de l'argent, au conditionnement de l'industrialisme, à la « pensée unique », en somme, en fait un précurseur de la défense de la nature et de l'identité culturelle de son pays, ainsi que de toutes les différences, comme le souligne Kunnas. Cette même nature que l'on célèbre en rendant hommage à une jeune fille et à un mouvement d'opinion écologiste intangible, en négligeant des écrivains comme Hamsun, dont l'écologisme anté-littéral a imprégné sa production littéraire. Ne serait-ce que parce qu'une place dans une revue comme celle de Milan aurait dû être occupée par lui, témoignant du fait que la question du rapport homme-nature est vécue culturellement depuis plus d'un siècle, suscitant des mouvements politiques et littéraires parmi lesquels Hamsun mérite un rôle respectable.

Plus encore. Pour son biographe Kunnas, Hamsun « représente l'un des analystes les plus perspicaces des formes extrêmes du marché et de l'industrialisation, ainsi que de la vie politique ». En outre, il ne se contente pas d'exalter la « grandeur de l'homme européen », mais il en souligne aussi les limites. Il révèle également « le côté archaïque de chaque homme et de l'humanité tout entière », montrant que le destin de l'individu est loin d'être facile à définir et à déterminer dans le contexte de la civilisation moderne.

Plus encore. Pour son biographe Kunnas, Hamsun « représente l'un des analystes les plus perspicaces des formes extrêmes du marché et de l'industrialisation, ainsi que de la vie politique ». En outre, il ne se contente pas d'exalter la « grandeur de l'homme européen », mais il en souligne aussi les limites. Il révèle également « le côté archaïque de chaque homme et de l'humanité tout entière », montrant que le destin de l'individu est loin d'être facile à définir et à déterminer dans le contexte de la civilisation moderne.

Tout cela a été ignoré par l'État norvégien à la fin de la guerre, qui a persécuté Hamsun au-delà de toute raison plausible, étant donné que l'écrivain n'avait été coupable d'aucun crime et qu'il était âgé de près de quatre-vingt-dix ans. Aujourd'hui, nous le considérons comme un écrivain « posthume ». Et Kunnas nous rappelle son « aventure ». Qui revient avec la réédition par l'éditeur Fazi de ce qui fut son dernier livre, Per i sentieri dove cresce l'erba, dans lequel il a bien fait de préciser, dans cette sorte de journal, comment étaient les choses ; un livre de fragments, de souvenirs, de suggestions, défensifs et jamais offensifs, qui devrait être lu aujourd'hui comme il le fut par peu de gens dix ans après la mort de l'écrivain, en 1962, lorsqu'il parut en Italie, aux éditions Borghese, sous le titre Io, traditore, sans susciter d'intérêt particulier.

Les temps ont changé, semble-t-il. Per i sentieri dove cresce l'erba (nouveau titre, nouvelle traduction) ne peut qu'être accueilli comme l'examen de conscience d'un écrivain qui ne cherche pas à se justifier, mais revendique seulement le droit d'être jugé pour ses idées qui, de toute façon, ne préfigurant pas des crimes, ne sauraient être mises à la barre. C'est donc un livre qui nous interroge sur la liberté de pensée et sur l'ampleur de l'intolérance exercée notamment à l'encontre des intellectuels.

Lorsque la Cour suprême a prononcé la sentence, Hamsun a fini d'écrire. Après quatre ans de silence, il s'éteint. Il avait quatre-vingt-treize ans et s'est endormi dans la contemplation de « sa » nature scandinave qui avait servi de toile de fond à presque tous ses romans. Un véritable « hyperboréen », fils d'une ethnie nordique extrême, chère à Apollon.

Gennaro Malgieri

20:22 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, knut hamsun, lettres, lettres norvégiennes, littérature norvégienne, norvège |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'homme résiduel : réflexions sur un essai de Valerio Savioli

L'homme résiduel : réflexions sur un essai de Valerio Savioli

Giovanni Sessa

Source: https://www.paginefilosofali.it/luomo-residuo-riflessioni-su-un-saggio-di-valerio-savioli-giovanni-sessa/

Parmi les spécialistes de l'espace non conformiste, un rôle important doit être attribué à Valerio Savioli. La lecture de son dernier ouvrage, le confirme qui est intitulé L'Uono Residuo. Cancel culture, 'politicamente corretto', morte dell'Europa. Il est désormais en librairie grâce aux éditions Il Cerchio (sur commande : info@cerchio.it, pp. 283, euro 25.00). Il s'agit d'un ouvrage dans lequel l'auteur établit une vaste confrontation avec la culture contemporaine, en s'attachant en particulier à esquisser les traits de ce qu'il définit comme l'Homme résiduel, une espèce anthropologique produite sur un long parcours historique par la convergence de pseudo-valeurs relevant du « politiquement correct », radicalisées par la plus récente Cancel culture. Il y a des années, Giuliano Borghi, dans un essai prophétique, prévoyait l'avènement de l'homo vacuus, successeur de l'homo religiosus et de l'homo oeconomicus, dont le trait fluide et spirituellement insubstantiel n'est pas différent de celui qui caractérise « l'homme de la race insaisissable » dont parlait Evola.

Le livre de Savioli se distingue non seulement par son contenu, mais aussi par la qualité de son écriture. Bien qu'il soit truffé de références bibliographiques, le récit n'en est pas alourdi et la lecture est agréable. L'auteur retrace tout d'abord l'histoire du « politiquement correct » : un style politique « dont les membres les plus radicaux [...] tentent de réguler le discours politique en définissant les opinions opposées comme bigotes et illégitimes » (pp. 24-25). Pour comprendre la situation dans laquelle le monde occidental évolue depuis les années 1970, il est bon de garder en mémoire ce que Solženicyn a dit dans son discours de Harvard en 1978 : « J'ai vécu dans un système où l'on ne pouvait rien dire, je suis arrivé dans un système où l'on peut tout dire et cela ne sert à rien » (p. 25). Savioli conclut : « Un diagnostic [...] dépassé : nous sommes en effet arrivés au stade où nous aussi nous ne pouvons plus rien dire » (p. 25). Les frontières dogmatiques et infranchissables tracées par le « politiquement correct » sont le résultat du renversement de l'eschatologie révolutionnaire marxiste en eschatologie propre au capitalisme computationnel, cognitif et néolibéral. Celui-ci a donné naissance à « l'homme unidimensionnel », l'homme désirant, relégué dans le présent insurmontable de la production-consommation hétérodirigée, qui annule toute médiation symbolique. Le philosophe français Bernard Stiegler a appelé notre présent l'âge de la « misère symbolique ».

Tout cela a trouvé un tournant en 1968 et dans la pensée des Francfortistes. Ce n'est donc pas un hasard si les analyses précises de Savioli partent d'une critique de ces philosophies. Avec la contestation de la jeunesse, fonctionnelle au système capitaliste et à ses besoins, avec la « révolution sexuelle », avec la devise « interdire d'interdire », le meurtre du Père s'est réalisé, comme l'a dit Del Noce. Le Père est, par excellence, le porte-flambeau de la Tradition: son assassinat a empêché la transmission des valeurs communes sur lesquelles s'est développée l'histoire de l'humanité. Depuis lors, les « maîtres de la vapeur » ont érigé en référence unique, comme l'a soutenu de Boneist, entre autres, et comme le rappelle l'auteur, la « religion des droits », à imposer par le contrôle des consciences et la censure de toute dissidence intellectuelle. La société mondialisée contemporaine est l'aboutissement ultime d'un néo-gnosticisme dogmatique et intolérant (Voegelin). Ce n'est pas un hasard si les États-Unis néo-puritains ont été le moteur du « politiquement correct » et de la Cancel culture. Tout vise à dissoudre l'identité personnelle, même l'identité sexuelle, en reléguant catagogiquement la vie à une pure immanence. D'où la critique de Savioli sur la dégénérescence du féminisme en une lutte ouverte contre le « mâle », dans le but de le débiliter.

Les mouvements LGBTQ+ et leurs succédanés liés à la théorie du genre visant même à la normalisation de la pédophilie y ont contribué de manière factuelle : « The radical neo-progressive agenda, also known as Woke, to date has not changed direction » ("Le programme radical néo-progressiste, également connu sous le nom de 'woke', à ce jour, n'a pas changé de cap", p. 61), donc : « every traditional and identity-based legacy must give place to correct conformism » ("tout héritage traditionnel, eposant sur une identité doit céder la place à un conformisme correct", p. 62). Dans cette perspective: « Il existe [...] une croyance répandue selon laquelle l'industrie pornographique est un moyen dévirilisant de dissiper la [...] force vitale » (p. 65). Dans le même temps, la femme, comme l'a compris Evola, subit une masculinisation progressive. Le tout soutenu par une déification dogmatique de la science, au service de l'implantation du capitalisme financier, comme l'a montré l'épidémie de Covi d 19. Comme si cela ne suffisait pas, dans ce mariage du pouvoir et de la fausse culture, s'est enraciné un environnementalisme systémique qui a largement contribué à l'oubli du sens sacré de la physis. La surveillance des médias, la censure pratiquée à tous les niveaux, et pas seulement dans les universités, ont répandu le simple sécuritarisme, la recherche de la sécurité matérielle, la pure survie biologique, à travers l'oubli de la limite, de la mort. Pour ce faire, le pouvoir a utilisé ce que Guy Hermet a appelé la « langue macédonienne », la « guerre des mots », visant à connoter négativement les termes relevant d'une vision anagogique de la vie : sacré, héros, honneur sont considérés comme des expressions déshonorantes et excluantes.

Pour la Cancel culture: « le passé est accusé des péchés définis par la religion du “politiquement correct” [...] rien n'est potentiellement récupérable » (p. 211). C'est ainsi que l'on détruit ou souille les statues de Christophe Colomb et/ou de Montanelli, présentées comme des exemples de la domination de l'homme blanc. Les Européens vivent aujourd'hui dans la honte de leur propre histoire. Nous sommes passés de la censure à l'autocensure idéologique, produit extrême du soft power. La « colonisation de l'imaginaire », pratiquée par l'industrie culturelle dans la musique, les dessins animés, les médias de masse asservis et, plus grave encore, avec la collaboration explicite des instituts culturels en charge de l'éducation publique, a agi de manière omniprésente sur les générations Y et Z. Une réécriture de la littérature universelle est tentée : sous la loupe censoriale de la Cancel culture se sont retrouvés les contes de fées, Dante, Pound et de nombreux grands noms du passé. Le résultat anthropologique d'une telle action concentrique et subversive est bien visible : l'homme diminué, rabougri, Residuo.

Il « ne pense pas qu'un jour il pourra regretter d'avoir partagé publiquement le renoncement à sa propre pudeur » (p. 272), à sa propre dignité. Que faire face à tout cela ? Savioli est explicite à cet égard : « Se rendre, c'est [...] faire comme un résidu d'homme, se battre pour voir le ciel, même si la défaite est assurée, c'est agir comme un homme » (p. 277). Au pessimisme de la raison doit succéder l'optimisme éthique de l'action. Ce n'est pas rien...

20:03 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valerio savioli, anthropologie, philosophie, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La guerre hybride euro-atlantiste s'attaque à la vie du Premier ministre slovaque Robert Fico

La guerre hybride euro-atlantiste s'attaque à la vie du Premier ministre slovaque Robert Fico

par Giulio Chinappi

Source: https://www.cese-m.eu/cesem/2024/05/il-terrorismo-euroatlantista-attenta-alla-vita-del-primo-ministro-slovacco-robert-fico/

Le premier ministre slovaque, Robert Fico, a été grièvement blessé lors d'une tentative d'assassinat à l'issue d'une réunion du cabinet. Sa vie est hors de danger après une intervention chirurgicale réussie, mais cet épisode soulève de vives critiques à l'égard de la rhétorique adoptée par l'opposition euro-atlantiste, soutenue par Bruxelles.

Selon certaines informations, le Premier ministre slovaque Robert Fico a été blessé par balles à la poitrine, à l'abdomen et à un membre lors d'une tentative d'assassinat. Les coups de feu ont été tirés alors qu'il sortait d'une réunion de cabinet dans la ville de Handlová.

Robert Fico était redevenu chef du gouvernement slovaque en octobre 2023, après avoir dirigé le gouvernement de 2006 à 2010, puis de 2012 à 2018. L'électorat l'avait récompensé après une longue campagne caractérisée par une critique sévère de la stratégie occidentale sur l'Ukraine, le rejet d'une solution militaire au conflit et le refus des livraisons d'armes de son gouvernement à Kiev. En outre, M. Fico a déclaré à plusieurs reprises que la Slovaquie ne soutiendrait pas la candidature de l'Ukraine à l'OTAN et qu'elle s'opposait aux sanctions économiques imposées par le bloc occidental à la Russie.

Il n'a pas fallu longtemps aux partisans de Robert Fico pour accuser l'opposition libérale de la tentative d'assassinat, qui, ces derniers temps, n'a pas ménagé ses critiques, voire ses propos violents, à l'encontre du gouvernement en place et de son chef. Peu après, les médias slovaques ont confirmé l'identité de l'agresseur, l'écrivain Juraj Cintula, 71 ans, fondateur d'un club littéraire dans la ville de Levice et partisan de l'opposition libérale slovaque.

Ján Čarnogurský, ancien premier ministre et président de l'Association d'amitié russo-slovaque, a explicitement déclaré que la tentative d'assassinat de Robert Fico était dirigée contre la politique d'amitié du gouvernement avec la Russie : « La tentative d'assassinat ne peut être attribuée qu'à un fou politique, endoctriné par les médias de l'opposition slovaque. En substance, cet attentat était dirigé contre le gouvernement dirigé par M. Fico et sa politique de poursuivre des relations amicales avec la Russie", a déclaré M. Čarnogurský.

Les propos de la présidente en exercice Zuzana Čaputová (photo) ont été moins directs, mais elle a néanmoins attribué la cause de l'attentat au climat politique pesant qui règne dans le pays. Elle a qualifié l'attaque contre Fico d'« attaque contre la démocratie », ajoutant que de tels crimes sont motivés par la « rhétorique de la haine » caractéristique de la société moderne. Il convient de noter qu'en juin, Mme Čaputová sera remplacée à la plus haute fonction par Peter Pellegrini, vainqueur des élections présidentielles d'avril dernier et proche allié de Robert Fico.

Selon les médias slovaques, l'auteur de l'attentat a lui-même avoué à la police qu'il avait agi pour des raisons politiques : « Je ne suis pas d'accord avec la politique du gouvernement [de Fico] », a déclaré l'auteur de l'attentat, Juraj Cintula (photo), selon des informations diffusées par la chaîne de télévision TA3. Cintula aurait fait cette déclaration immédiatement après son arrestation, disant qu'il s'opposait à la politique du gouvernement car celui-ci restreignait la liberté des médias. Selon la chaîne de télévision, l'homme pourrait avoir planifié l'attaque contre le premier ministre au cours du mois dernier. L'opposition de l'agresseur à la politique de M. Fico a également été confirmée par son propre fils.

Outre la responsabilité de l'opposition, les experts ont également souligné « l'échec total » des gardes du corps du premier ministre, qui n'ont pas réussi à déjouer la tentative d'assassinat. En effet, les médias slovaques affirment que l'incident aurait pu être évité si les gardes du corps avaient agi conformément à la procédure.

Heureusement, la vie de Robert Fico ne semble pas en danger, selon son adjoint Tomáš Taraba, qui occupe également le poste de ministre de l'environnement. M. Taraba a déclaré à la BBC que l'opération avait réussi et que le premier ministre n'était pas dans un état critique.

Cependant, l'issue positive de l'opération ne doit pas détourner l'attention de la gravité de ce qui s'est passé et de la responsabilité de l'opposition de gauche libérale, pro-européenne et atlantiste, ainsi que de toutes les forces européennes qui la soutiennent ouvertement contre le gouvernement de Fico, légitimement choisi par le peuple slovaque. Bien qu'il n'y ait pas de preuve directe de l'implication des forces politiques dans l'attentat, leur responsabilité morale apparaît clairement, comme nous l'avons déjà souligné. C'est également l'avis de Giorgio Cremaschi, dont nous citons le post Facebook ci-dessous:

L'auteur de l'attentat contre Robert Fico, chef du gouvernement slovaque et anti-guerre, est un écrivain libéral et un partisan du parti d'opposition pro-européen. Pour le journal La Repubblica, c'est un gauchiste, manifestement selon les mêmes canons que ceux qui définissent le journal de la famille Agnelli.

Dans les journaux télévisés, nous avons vu l'annonce de l'attentat, puis les condamnations des gouvernements, immédiatement recouvertes par de longues descriptions des fautes commises par le dirigeant slovaque blessé, dont la principale est évidemment celle de s'opposer à la guerre de l'OTAN et de l'UE contre la Russie.

En bref, ils ont clairement indiqué que Fico l'avait bien cherché, ce que les « patriotes » ukrainiens sur les médias sociaux proclament sans retenue.

Le fauteur de l'attentat est décrit comme un partisan de l'Europe et un ennemi de la Russie, ce qui suffit à lui conférer une "patine démocratique".

Après tout, il y a quelques jours, Michel, un libéral belge qui est aujourd'hui président du Conseil européen, a déclaré qu'il était juste de collaborer avec les fascistes européens (qu'il appelle pudiquement l'extrême droite) s'ils étaient contre la Russie. Ainsi, même les méthodes des fascistes deviennent "démocratiques" si elles sont utiles à l'établissement. Sur les médias sociaux, les fascistes du clavier, à drapeau bleu et jaune, attaquent depuis longtemps ceux qui ne veulent pas de la Troisième Guerre mondiale. Depuis le 7 octobre, nombre d'entre eux ont également ajouté le drapeau israélien au drapeau ukrainien. Et ils sont devenus encore plus violents et méchants. Ils sont entrés en symbiose mentale avec les colons israéliens.

Et finalement, quelqu'un sort un revolver et tire.

Le soutien à l'Ukraine et à Israël devient la voie royale vers la fascisation de l'Europe. Et maintenant, nous avons aussi un terrorisme pro-européen.

19:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, slovaquie, robert fico, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

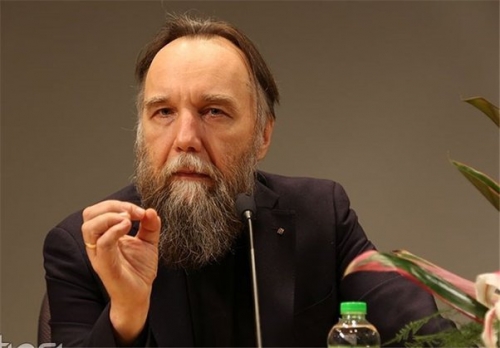

Alexandre Douguine: "Nous avons perdu l'Occident, mais nous avons découvert « le reste »"

Nous avons perdu l'Occident, mais nous avons découvert « le reste »

Alexandre Douguine

Source: https://www.globaltimes.cn/page/202405/1312443.shtml?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0ffx0OreGKYPtut4jBPJH9zSlaJYX0UyMRC0Kr-x6nLa4vD0WyShqLZTU_aem_AatyfKceoirUhiqHOGccOdhAQiRfdnWrL5iGVH3JHREB1-xH5dDb4moZEve_jQMF31w9-KD0i2NSQhoxaay5OBn5

Note de l'éditeur :

Le philosophe et analyste politique russe Alexandre Douguine, que certains médias occidentaux appellent le « cerveau de Poutine », est l'un des universitaires les plus controversés de Russie. Il a rejoint les plateformes de médias sociaux chinoises telles que Sina Weibo et Bilibili, afin d'approfondir la communication avec les internautes et les universitaires chinois.

Avant l'annonce de la visite d'État du président russe Vladimir Poutine en Chine, le journaliste du Global Times (GT) Yang Sheng a eu un entretien exclusif avec Douguine à Moscou, où il a fait part de son point de vue sur les relations entre la Chine et la Russie et répondu à certains commentaires acerbes et critiques formulés par des net-citoyens chinois sur ses opinions.

Certaines questions et réponses ont été éditées pour des raisons de concision et de clarté.

GT : Comment prévoyez-vous l'issue de la visite d'État du président Poutine en Chine et l'avenir des relations entre la Chine et la Russie ?

Douguine : En diplomatie, beaucoup de choses ont une signification symbolique. C'est la première visite à l'étranger de Poutine après sa réélection et son investiture. Cette visite n'est cependant pas unique. Il y a quelque chose de plus derrière - la volonté de créer un monde multipolaire.

La Chine ne fait pas seulement partie du système capitaliste, libéral, économique et politique occidental, mais aussi, et d'une certaine manière, elle en est déjà sortie. La Chine y participe, elle y est liée, mais c'est un pôle totalement indépendant, un État souverain et civilisationnel. Il ne fait donc aucun doute que la Chine représente un pôle souverain et un pilier de l'ordre mondial multipolaire.

L'autre pilier est la Russie. Lorsque ces deux piliers d'un monde multipolaire se rencontrent et communiquent, c'est pour montrer la volonté de continuer à construire cette multipolarité avec les deux instances les plus importantes. Le monde d'aujourd'hui n'est plus unipolaire, l'hégémonie de la puissance occidentale est terminée.

Grâce à cette communication et à cette coopération entre deux pôles ou deux piliers (la Chine et la Russie), d'autres pays et régions veulent également rejoindre le « club multipolaire », comme l'Inde, le monde islamique, l'Afrique et l'Amérique latine.

Cela ne signifie pas que nous construisons ou bâtissons une alliance contre quelqu'un. Si l'Occident accepte la multipolarité, il peut participer à la construction de ce monde multipolaire. Mais si l'Occident continue à s'opposer à l'émergence de cette multipolarité, nous serons obligés de lutter contre cette tentative, non pas contre l'Occident, mais contre l'hégémonie en tant que telle.

Nous avons déjà vu à maintes reprises que lorsque l'Occident déclare qu'il poursuit quelque chose, il présume qu'il existe un « ordre mondial fondé sur des règles ». Mais lorsqu'il y a contradiction entre ces "règles" et leurs intérêts, ils changent tout simplement de position.

Ils ont invité la Chine à entrer dans le marché mondial ouvert, mais lorsque la Chine a commencé à prendre de l'avance, certains pays occidentaux ont commencé à imposer des mesures protectionnistes contre la Chine. Ils changent les règles pour servir leurs propres intérêts, parce que ce sont « leurs règles ».

Ensemble, nous voulons nous défendre contre toute tentative de détruire cette multipolarité ou de maintenir l'hégémonie d'une puissance quelconque dans le monde.

GT : Comment la Russie pourrait-elle surmonter toutes les difficultés et tous les défis auxquels elle a été confrontée au cours des deux dernières années, depuis l'éclatement de la crise ukrainienne en 2022 ? Une série de sanctions a été lancée par le monde occidental contre la Russie, mais l'année dernière nous avons vu que selon les données publiées par le gouvernement russe, l'économie russe a réalisé une croissance du PIB d'environ 3,6% en 2023.

Douguine : Pour répondre à votre question, nous devons étudier les différentes versions du processus de participation et de mondialisation. Vous, les Chinois, avez une expérience très particulière en la matière. Vous êtes entrés dans la mondialisation en tant que pays plus ou moins retardé dans son développement. Pendant et après les réformes, vous avez réussi à utiliser la participation à la mondialisation en votre faveur. Vous en avez tiré tous les avantages et vous avez sauvé et renforcé la souveraineté et le pouvoir du Parti communiste chinois (PCC). Ces éléments ont garanti à votre pays une certaine stabilité.

L'expérience russe de la participation à la mondialisation a été tout à fait différente. Tout d'abord, nous avons perdu l'ordre (stabilisateur). Nous avons perdu notre système de cohésion géopolitique, y compris notre contrôle sur l'Europe de l'Est. Nous avons perdu les pays du Pacte de Varsovie et les avons cédés à l'OTAN. Nous avons accepté les valeurs occidentales, les systèmes occidentaux, le type de constitution occidentale, et nous avons perdu tous les atouts de l'Union soviétique.

Nous avons également perdu nos industries, notre économie et notre système financier. Nous avons tout perdu dans les années 1990. Il s'agit donc de deux expériences différentes du processus de mondialisation. La Chine a adopté un meilleur style et a réalisé une croissance rapide tout en préservant son indépendance et sa souveraineté. Aujourd'hui, la sagesse de Deng Xiaoping et du PCC, au cours de toutes ces décennies, se manifeste clairement.

Lorsque Poutine est arrivé au pouvoir, il a commencé à restaurer la souveraineté de la Russie étape par étape. La souveraineté a été placée au centre de sa politique. Et lorsque nous avons été coupés de l'économie occidentale mondialiste, nous n'avons rien perdu. Mais nous avons gagné parce que nous avons été obligés de suivre notre propre volonté, même si cela peut nous faire perdre certains intérêts. En même temps, nous n'avons pas été isolés et nous avons redécouvert que nous n'étions pas seuls dans ce monde.

Nous avons de nombreux partenaires, comme la Chine, le monde islamique, l'Inde, etc. Nous avons également découvert qui est prêt à coopérer avec nous. Nous avons découvert que de plus en plus de pays sont intéressés par un partenariat économique avec la Russie. Nous avons découvert les autres remplaçants de l'Occident, comme les pays d'Afrique et d'Amérique latine ; nous avons donc perdu l'Occident, mais nous avons découvert « le reste ».

GT : Vous avez récemment ouvert des comptes personnels sur certaines plateformes de médias sociaux chinoises telles que Sina Weibo et Bilibili. De nombreux internautes chinois vous suivent pour savoir ce que vous allez dire au public chinois. Pourquoi avez-vous fait cela et lisez-vous les commentaires des internautes chinois ?

Douguine : Tout d'abord, j'ai un grand respect pour la Chine moderne et les traditions chinoises. J'ai écrit un livre intitulé « Le dragon jaune », entièrement consacré à la civilisation chinoise, des origines à nos jours. Aujourd'hui, je vois la gloire de l'esprit, de la culture et de la philosophie de la Chine. C'est le livre d'un amoureux et d'un admirateur de la Chine.

Aujourd'hui, je pense que nous devons développer davantage la base philosophique de l'amitié entre la Chine et la Russie. Les deux pays ne sont pas seulement des partenaires tactiques, mais un alignement entre deux grandes civilisations, et pour promouvoir cela, nous devons mieux nous comprendre.

Nos sociétés, nos cultures, nos civilisations et nos valeurs traditionnelles sont très différentes. Elles sont divergentes et, sur certains points, convergentes. Afin de promouvoir un dialogue à part entière entre deux civilisations, j'ai décidé d'ouvrir des comptes sur les médias sociaux en Chine et de parler au public chinois, d'ouvrir la discussion. Je ne fais qu'exprimer mon opinion sur ce qui se passe en Russie, sur ce qui se passe dans le monde, sur la façon dont les Russes perçoivent l'importance de la Chine et sur les principes qui devraient être à la base de nos relations futures.

J'ai commencé par un geste très amical et ouvert à la discussion. Mais après cela, une énorme vague de débats a émergé, et pour moi, c'est étonnant et stupéfiant. Je ne m'attendais pas à cela.

Certaines personnes ont commencé à utiliser des fragments de mes opinions antérieures, datant des années 1990, lorsque la Russie vivait dans des conditions totalement différentes. Avant Poutine, le pays était dirigé par « les traîtres à notre civilisation ». Je considérais [à l'époque] que la Chine entrait dans la mondialisation et qu'elle allait perdre sa souveraineté, et qu'elle allait trahir ses valeurs traditionnelles au profit du capitalisme mondial en trahissant ses idées socialistes et communistes.

GT : Dans les années 1990, vous pensiez donc que la Chine serait transformée par la mondialisation, voire qu'elle rejoindrait l'Occident pour devenir une menace pour la Russie. Mais après cela, vous avez changé d'avis parce que la Chine a également changé, et le changement de la Chine vous a surpris, parce que vous ne vous y attendiez pas, et ensuite vous êtes devenu amical envers la Chine et vous soutenez à nouveau l'amitié Chine-Russie. Est-ce exact ?

Douguine : Absolument ! Tout à fait ! Le fait que le changement ait eu lieu il y a environ 25 ans n'est pas nouveau.

Mes opinions ont changé parce que la Chine a changé, le monde a changé, la Russie a changé, la géopolitique a changé. Et il n'est pas correct d'utiliser mes opinions qui sont sorties de leur contexte pour m'attaquer.

J'ai finalement changé d'avis après avoir effectué des visites en Chine dans les années 2000. J'ai rencontré de nombreux intellectuels chinois et nous avons eu des discussions sérieuses et très fructueuses. Aujourd'hui, j'ai une opinion totalement différente, non seulement d'un point de vue théorique, mais aussi parce que je suis très impliqué dans le travail visant à améliorer la vie de la société universitaire chinoise. Plus je connais la Chine, plus je l'admire.

19:18 Publié dans Actualité, Entretiens, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, chine, russie, entretien, nouvelle droite, nouvelle droite russe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 16 mai 2024

Slovaquie, l'attentat contre Fico est le résultat de sa dissidence avec l'Occident

Slovaquie, l'attentat contre Fico est le résultat de sa dissidence avec l'Occident : et certains parlent de guerre civile

Stelio Fergola

Source: https://www.ilprimatonazionale.it/approfondimenti/slovacchia-lattentato-a-fico-frutto-della-sua-dissidenza-con-loccidente-e-ce-chi-parla-di-guerra-civile-279203/

Rome, 16 mai - La tentative d'assassinat dont a été victime hier le Premier ministre Robert Fico a choqué non seulement la Slovaquie mais aussi, bien évidemment, l'ensemble des milieux politiques continentaux. Ces derniers ont, comme il se doit, condamné l'incident. Malgré le fait que, dans le passé, les accusations portées contre le dirigeant slovaque n'avaient pas été tendres et, à bien des égards, similaires à celles constamment portées contre son collègue hongrois Viktor Orban : ainsi, il serait autoritaire, antidémocratique, dictatorial. Certaines formules nous sont familières, surtout lorsqu'elles s'adressent à ceux qui ont pour l'UE et l'Occident un défaut jugé intolérable: ne pas adhérer aux diktats occidentaux.

Fico, succès en Slovaquie et dissidence

Robert Fico s'est affirmé lors des élections de septembre dernier. Une victoire obtenue par acclamation populaire, il faut le dire, puisque 70% des électeurs se sont rendus aux urnes en Slovaquie. Des taux de participation dont on ne peut même pas rêver dans notre partie du monde. Depuis son arrivée à la tête du pays, Fico a lancé une politique résolument à contre-courant du reste de la zone UE, notamment sur le lourd dossier russo-ukrainien, en se prononçant contre l'envoi d'une nouvelle aide économique à Kiev. Il y a quelques mois, le premier ministre avait témoigné d'une grave ingérence occidentale dans un hypothétique accord entre Kiev et Moscou qui interviendrait peu après le déclenchement du conflit. Sans parler de ses critiques à l'égard de l'OMS (Organisation mondiale de la santé), en particulier du « traité » évoqué il y a quelques mois, ni de ses invectives contre les vaccins anti-covididistes. Socialiste, anti-européen, pro-russe, pas « co vidiste », dirons-nous. Peut-être un peu trop dissident (nous sommes bien sûr sarcastiques).

Un pays divisé ou rebelle ?

Ceux d'entre nous qui se sont rendus en Slovaquie en ont clairement témoigné : c'est un pays divisé en deux, entre, d'une part, ceux qui soutiennent pleinement le programme occidental mené par les États-Unis et, d'autre part, le reste de la nation. Dans les rues, avant le vote de septembre, les gens appelaient à la participation (« Ukradnú ti Štát, ak neprídeš voliť », « Si vous n'allez pas voter, ils vont vous voler votre État ! ») précisément pour cette raison : essayer de faire gagner un dissident, comme Fico, à la tête d'un parti, le Smer, qui vient de la gauche, mais certainement pas de la même gauche que Pedro Sanchez en Espagne, pour donner un exemple. Ce qui est sûr, c'est que celui qui a tiré sur Fico l'a avoué clairement : « Je n'aime pas sa politique ». Bref, il n'y a donc pas de longues digressions à écrire....

On parle de guerre civile...

C'est le ministre slovaque de la Défense, Robert Kaliňák, comme le rapporte Euronews, qui a donné l'alerte lors d'une conférence de presse devant l'hôpital de Banská Bystrica, où le premier ministre est gardé en observation, actuellement dans un coma pharmacologique. Le journaliste Gábor Tanács a déclaré : « L'attentat contre le premier ministre a clairement choqué le pays et les ministres. Elle montre la profonde division politique qui règne en Slovaquie pendant la campagne électorale ». De toute évidence, le Smer est accusé d'être antidémocratique depuis des mois, ne serait-ce qu'en raison de sa proximité avec la Russie de Vladimir Poutine.

20:48 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, europe, slovaquie, robert fico |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

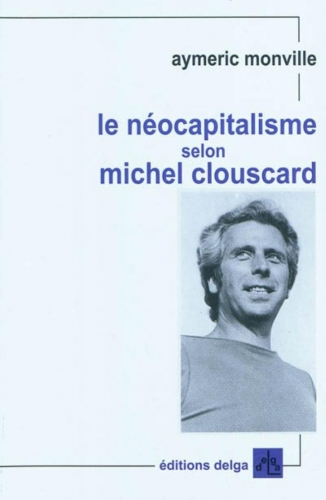

Aymeric Monville: "Les Français sont contre l'insouciance et la belligérance des hommes politiques"

Les Français sont contre l'insouciance et la belligérance des hommes politiques

Jafar Salimov interviewe Aymeric Monville

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/28064-aymeric-monville-i-francesi-sono-contrari-all-incoscienza-e-alla-belligeranza-dei-politici.html

Aymeric Monville, auteur d'essais philosophiques et politiques, dit ce que les Français pensent de l'idée d'Emmanuel Macron d'envoyer des soldats de l'OTAN en Ukraine pour combattre la Russie.

* * * *

- Emmanuel Macron a été le premier de tous les dirigeants mondiaux à affirmer publiquement l'idée d'envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine pour combattre la Russie. Est-ce le reflet d'une sorte de consensus au sein des élites françaises ? Ou préparait-il l'opinion publique à l'afflux de cercueils en provenance de l'Est ? Ou autre chose encore ?

- Emmanuel Macron a été le premier de tous les dirigeants mondiaux à affirmer publiquement l'idée d'envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine pour combattre la Russie. Est-ce le reflet d'une sorte de consensus au sein des élites françaises ? Ou préparait-il l'opinion publique à l'afflux de cercueils en provenance de l'Est ? Ou autre chose encore ?

- L'absence de consensus s'est traduite par le fait que même des russophobes patentés ont critiqué le président Macron pour s'être privé de la possibilité d'entretenir la nécessaire « ambiguïté stratégique », bref, de dévoiler ses cartes. Ce qui est frappant, c'est que ses déclarations ne servent manifestement même pas la cause - anti-russe - qu'elles sont censées servir. Ce qui semble décisif dans cette affaire, et ce serait rassurant car cela montrerait qu'il s'agit avant tout d'une question de communication, ce sont les échéances électorales, en particulier les élections européennes de juin prochain.

Face à une perte de légitimité, une inflation galopante et une dette abyssale, Emmanuel Macron joue donc la carte « royale » pour s'opposer, sur sa droite, au Rassemblement national et, sur sa gauche, à La France Insoumise, qu'il juge complaisante à l'égard de la Russie. Il faut comprendre qu'ici, en France, les médias ont habitué l'opinion publique à l'idée que le président Poutine mène une guerre de conquête de plus en plus dirigée vers l'ouest, menaçant, après l'Ukraine, la Pologne, les pays baltes, puis l'ensemble de l'Europe. Toute personne saine d'esprit, ne serait-ce qu'en variant ses informations dans les médias alternatifs et les réseaux sociaux, sait que la Russie n'en a ni l'envie ni les moyens, et que les raisons de l'opération spéciale 2022 sont simplement qu'elle ne pouvait tolérer la présence à ses portes d'un gouvernement hostile pro-OTAN, pro-nazi et russophobe, installé au pouvoir depuis au moins 2014. Emmanuel Macron s'appuie donc sur une opinion publique composée, statistiquement, de personnes âgées encore très habituées à se rendre aux urnes pour exprimer leur opinion, mais qui croient encore qu'il existe des médias officiels respectables et que c'est là qu'elles apprendront la vérité. Elles deviennent ainsi le réceptacle d'une propagande guerrière effrénée, désormais identifiée au pouvoir de Macron.

- La France, qui perd du terrain en Afrique, veut-elle vraiment récupérer ces pertes aux dépens de la Russie ? Ses dirigeants ont-ils une appréciation équilibrée des rapports de force ?

- Il m'est difficile de dire « la France », car je ne pense pas que le Président français, lui-même « jeune leader de la French American Foundation », serve encore les intérêts de la France. Je pense qu'il s'agit plutôt de réaliser ce que Macron préconise comme un grand « saut fédéral européen », dans lequel la France achèverait de brader ce qui lui reste de souveraineté en offrant, sous prétexte de soi-disant sécurité européenne, ses bijoux de famille à ses voisins européens, à savoir sa puissance nucléaire et son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Il est vrai que la France détient encore la carte militaire pour négocier avec ses voisins. C'est là que se situe le rapport de force, car son statut de puissance victorieuse après 1945 lui a donné des pouvoirs que l'Allemagne n'a pas institutionnellement. Mais pour obtenir quoi ? Un moratoire sur sa dette ? Là encore, je ne vois même pas ce qui serait bénéfique au peuple français. Quant à la confrontation avec la Russie, chacun sait qu'il n'y a rien à gagner à ce que deux puissances nucléaires se fassent la guerre.

- Les soldats français ont « mis le pied à terre » en Russie au moins quatre fois. La première fois, il n'a fallu que deux ans aux Cosaques pour conquérir Paris. La deuxième fois, la France a gagné en Crimée, mais la Crimée est restée russe. La troisième fois, la Russie est apparue comme une proie facile pendant la révolution. Enfin, pour la quatrième fois, des volontaires français ont revêtu l'uniforme de la Wehrmacht et se sont battus contre la Russie soviétique, aux côtés des fascistes allemands et des nationalistes ukrainiens. Y a-t-il une raison commune à ces leçons historiques ? La France a profité de la faiblesse de la Russie, mais dans quel but ? Quels intérêts ont prévalu : économiques, politiques, affectifs ?

- Je suis un peu déçu, cher ami, que vous ne mentionniez pas le fait frappant que de nombreux Français ont également combattu aux côtés du peuple soviétique, dans l'escadrille Normandie-Niémen. A l'époque de l'URSS, on connaissait bien cette histoire. Je voudrais vous rappeler que la France d'après-guerre a été principalement marquée, à gauche, par le communisme qui était pro-soviétique, à droite par le gaullisme, et n'oublions pas que de Gaulle avait reconnu le rôle des peuples soviétiques dans la libération du peuple français. Certes, cette sensibilité a été érodée par les attaques des partis pro-atlantistes comme le Parti socialiste et la droite dite « orléaniste », la bourgeoisie d'affaires en l'occurrence. Mais je peux vous assurer que la russophobie, bien qu'étant une idéologie d'Etat, n'est pas partagée par le peuple français, pour toutes les raisons historiques que je viens d'évoquer.

- Des intervenants américains affirment que des soldats français se battent déjà contre la Russie et en Ukraine. Des sources russes rapportent qu'il y a déjà eu des victimes parmi les Français. Dans quelle mesure ces informations sont-elles connues en France ?

- Nous n'en parlons pas du tout. Il faut savoir que la télévision russe, RT, est censurée par l'Union européenne et que les grands médias sont monolithiques sur la question ukrainienne. Mais il est indéniable qu'il y a des formateurs français et britanniques dans les rangs de l'armée ukrainienne ; il est indéniable qu'au moment des accords de Minsk, il y a eu des déclarations inacceptables sur le double standard, qui montrent la responsabilité écrasante de nos dirigeants, à commencer au moins par François Hollande mais aussi Nicolas Sarkozy, qui a ramené la France dans le commandement intégré des Nations unies (dont le général de Gaulle nous avait sortis). Je ne veux pas occulter cette longue et honteuse histoire au profit des dernières déclarations, tout aussi honteuses, du président Macron. La seule issue est qu'en agissant ainsi, il se positionnerait comme un négociateur à l'avenir. Nous sommes nombreux dans l'opposition à penser non seulement que nous n'aurions pas dû soutenir le coup d'État fasciste pro-US à Kiev en 2014, mais aussi que nous aurions dû négocier avec la Russie dès le début de l'opération spéciale sur la base de la reconnaissance des droits des russophones qui ont été victimes d'un véritable génocide culturel. Cependant, face au risque d'effondrement du front ukrainien, il n'est pas exclu que même les plus ardents opposants à la Russie se rendent compte qu'il va falloir s'asseoir et négocier.

- J'ose dire que les intérêts de l'establishment français ne coïncident pas avec les intérêts des masses. Dans quelle mesure la société française est-elle prête à résister aux décisions irréfléchies des hommes politiques ?

- L'opposition est unanime pour condamner ces déclarations bellicistes et est soutenue par une grande majorité de Français. Je pense que cela se verra dans les urnes. Il est également possible que cela se traduise dans la rue, par une recrudescence des manifestations des gilets jaunes. Il faut tenir compte d'une réalité nationale qui échappe parfois aux observateurs étrangers : les Français ne sont pas un peuple docile, ils ont donné l'exemple avec de nombreux soulèvements et révolutions. Dans ce contexte, nos dirigeants ont l'habitude d'expérimenter, de lancer une option pour la retirer aussitôt après lorsqu'ils constatent que la situation est bloquée et que l'opinion publique risque de se retourner contre eux. J'ose espérer que c'est le cas avec ces déclarations bellicistes inconsidérées et honteuses, compte tenu de l'indignation manifeste qu'elles ont suscitée en France et dans le monde.

20:37 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aymeric monville, entretien, russie, france, bellicisme, atlantisme, ukraine, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

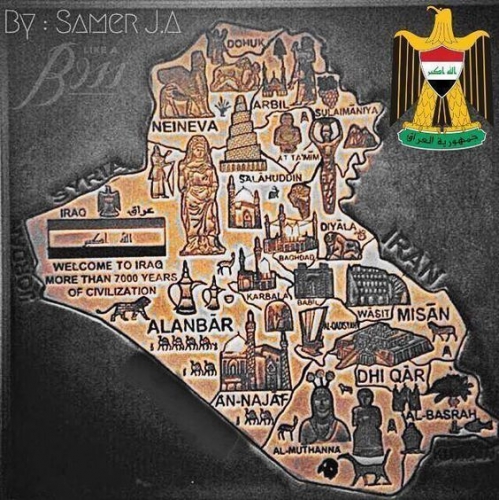

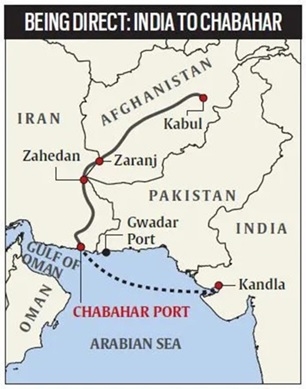

Irak: les intérêts du pays et l'agenda d'un monde multipolaire

Irak: les intérêts du pays et l'agenda d'un monde multipolaire

Amir Al-Mafraji

Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/liraq-e-gli-interessi-e-lagenda-di-un-mondo-multipolare

Nous pouvons comprendre les objectifs de la Chine et de l'Occident vis-à-vis de l'Irak en mettant en lumière la nature de leurs stratégies à l'égard du Moyen-Orient dans son ensemble et leur relation avec l'importance géographique et économique de l'Irak, compte tenu de l'attention que le monde arabe et islamique a accordée à la lutte des puissances mondiales montantes pour saper l'influence de l'unilatéralisme américain. Cette lutte a été observée par tous les présidents américains et leurs administrations, quelle que soit leur affiliation politique. La domination de la Chine en matière d'exportations commerciales et d'avancées technologiques en fait un concurrent majeur pour les intérêts américains et européens en Afrique et au Moyen-Orient. L'Irak, quant à lui, est un exemple de conflit d'intérêts et de programmes dans le conflit entre l'unipolarisme représenté par la politique américaine et le multipolarisme que les pays émergents tentent d'établir dans le monde.

Il n'est pas difficile de comprendre la forme et la nature de la relation entre les États-Unis et l'Irak, qui est similaire à la relation entre ce dernier et la Chine, si l'on considère les liens commerciaux de la Chine et leur importance dans la réalisation et le maintien d'une stratégie multipolaire. Cette stratégie vise non seulement à contrer l'approche unilatérale des sociétés américaines et occidentales, mais aussi à les confronter politiquement et militairement par le biais d'une politique de « réseau » visant à faire face à la grande puissance économique.

L'influence économique de la Chine au Moyen-Orient s'étend à tous les niveaux, principalement en raison du besoin de Pékin d'importer des matières premières, en particulier du pétrole, qui est probablement le principal moteur de l'économie chinoise. La Chine représente plus de 50% des exportations de pétrole de l'Irak et du Golfe, ainsi que de l'Iran, et a fini par dominer la balance commerciale, devenant ainsi l'une des plus grandes économies du monde. Elle a dépassé les États-Unis pour devenir le premier exportateur mondial en termes de réserves de change.

Comme la Chine est une puissance émergente majeure qui cherche à contester la domination occidentale en Afrique et au Moyen-Orient et qu'elle est en mesure d'influencer l'économie mondiale grâce à la gestion de ses riches réserves mondiales de devises, en particulier de dollars américains, Pékin s'intéresse de près à l'Irak, qui constitue une extension stratégique importante du continent asiatique. Les dirigeants chinois ont cherché à établir des relations d'amitié et de coopération avec le régime de Bagdad, profitant des tensions politiques et sectaires entre le gouvernement et divers partis influents sur la question du maintien des États-Unis dans le pays, sans parler de la relation stratégique de la Chine avec l'Iran, qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur dans les luttes de pouvoir dans la région.

Il y a aussi le projet de la Nouvelle route de la soie, ou l'initiative « Une ceinture, une route », que la Chine développe et qui façonne ses liens avec le monde ; il a été lancé par le président Xi Jinping en 2013. Ce projet vise à revitaliser les anciennes routes commerciales et à relier les oléoducs, les gares ferroviaires, les ports et les aéroports dans les pays limitrophes de la Russie et du Moyen-Orient afin d'assurer la croissance économique continue du géant asiatique et le développement des exportations vers le Moyen-Orient et l'Europe.

Par conséquent, le développement industriel et économique de la Chine est devenu une source d'inquiétude pour les principaux pays industrialisés, car Pékin a clairement pour objectif d'établir des relations et des alliances pour renforcer sa position dans le système international et soutenir sa stratégie contre l'hégémonie des États-Unis, travaillant ainsi à les retourner en faveur de la Chine - lui donnant un avantage sur le plan international. C'est pourquoi elle cherche à engager des pays d'Afrique et du Moyen-Orient, y compris l'Irak, qui semble être devenu un État prioritaire pour la politique étrangère chinoise. Pékin a fait preuve d'une ouverture diplomatique croissante dans ses relations avec les responsables de Bagdad, sans pour autant négliger les relations étroites entre les États-Unis, l'Occident et l'Irak.

Les dirigeants chinois sont convaincus de l'importance de revitaliser l'Irak pour maintenir leur influence au Moyen-Orient, malgré ses liens étroits avec l'Europe et les États-Unis et la suspension du projet de la route de la soie. Quelle que soit la forme qu'il prendra, il sera financé par des prêts de la Chine. Ce sera l'occasion d'accroître l'influence de l'Irak par le biais de partenariats superficiels, sans trop se soucier de savoir si cela entraînera un grave problème d'endettement pour Bagdad.

Bien que le projet de route de développement annoncé par le gouvernement irakien avec la participation des ministres des transports des pays voisins, y compris ceux du Conseil de coopération du Golfe, ne soit pas tout à fait conforme aux intérêts de la route de la soie chinoise, soutenue par le lobby sino-iranien en Irak, l'accent mis par l'ambassadeur chinois sur le projet et son accord de financement révèlent les objectifs de Pékin.

Il convient de noter que les banques de développement chinoises accordent des prêts importants à des projets dans les pays impliqués dans la construction de la route de la soie, malgré le manque de conditions et de transparence nécessaires pour garantir les prêts en cas d'échec du projet ou de détournement de fonds dû à la corruption généralisée. Dans ce cas, l'Irak pourrait perdre le contrôle et la souveraineté sur ces projets, ce qui permettrait aux banques d'influencer les affaires de l'Irak, qui tomberait dans une dangereuse spirale d'endettement.

Il ne fait aucun doute que les objectifs déclarés de développement et de financement de projets en Irak ne cachent qu'en partie l'intention de la Chine de continuer à accroître son poids économique pour stimuler les exportations vers l'Europe, étant donné la proximité de l'Irak avec la Turquie. Il y a aussi la question du désir de la Chine de dominer l'Afrique et l'Asie culturellement, technologiquement et économiquement, notamment en augmentant son influence économique et militaire au Moyen-Orient.

Tout cela doit être considéré à la lumière du déclin de la présence militaire et économique des États-Unis dans le système mondial et de leur influence sur l'ensemble du Moyen-Orient, en particulier sur l'Irak. Cela pourrait conduire Bagdad à accepter volontairement la Chine et à entrer dans une « zone grise », la rendant finalement otage d'objectifs contradictoires dans un monde multipolaire, étant donné la capacité encore limitée de la Chine à défier et à mettre fin à la présence militaire américaine en Irak.

20:17 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, irak, moyen-orient, chine, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

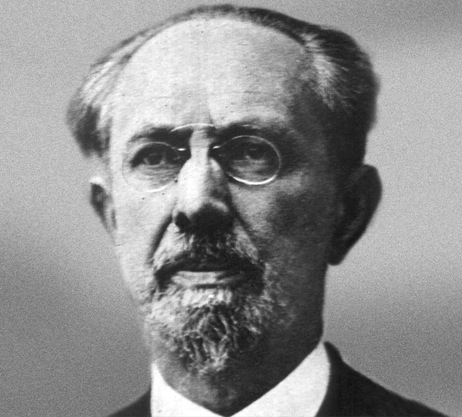

Sombart, prophète de la crise du capitalisme

Sombart, prophète de la crise du capitalisme

L'universitaire allemand analyse les distorsions et les apories découlant d'une économie de marché non réglementée, prévoyant le résultat catastrophique de l'utilisation sans entrave du capitalisme par les oligarchies.

par Gennaro Malgieri

Source: https://www.barbadillo.it/114279-sombart-profeta-della-crisi-del-capitalimso/

Werner Sombart (1863-1941) est l'un des fondateurs de la sociologie moderne. Parmi ses contemporains, il est au moins l'égal (bien que beaucoup le nient) de Max Weber et de Ferdinand Tönnies. Mais Roberto Michels (allemand de naissance, italien par choix) n'est pas moins que la troisième figure d'une triade brillante dans le domaine de la sociologie politique. L'école germanique a donc largement dominé l'Europe au cours des premières décennies du siècle dernier, fournissant aux chercheurs en sociologie les Leitbilder, c'est-à-dire les lignes directrices de l'interprétation de la réalité sociale, économique et politique changeante qui allait caractériser la première moitié du 20ème siècle, et en particulier les années 1920 et 1930. Il est certain que, sur d'autres plans, ces chercheurs allemands devraient être accompagnés par nos propres Gaetano Mosca et Vilfredo Pareto, dont les travaux, lus aujourd'hui parallèlement à ceux des sociologues allemands « classiques », offrent une ouverture pour comprendre le passé afin de mieux comprendre le présent.

La dynamique, par exemple, du capitalisme en général et de la bourgeoisie en particulier, qui en incarnait l'esprit, observée par Sombart est à tous égards d'une actualité brûlante, surtout par rapport aux ravages de la mondialisation anarchique.

La dynamique, par exemple, du capitalisme en général et de la bourgeoisie en particulier, qui en incarnait l'esprit, observée par Sombart est à tous égards d'une actualité brûlante, surtout par rapport aux ravages de la mondialisation anarchique.

La démonstration, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de s'engager dans une étude plus approfondie des œuvres majeures de Sombart, est fournie par le petit mais lumineux essai La crisi del capitalismo (La crise du capitalisme), publié par Mimesis dans la série raffinée et originale dirigée par Luca Gallesi. L'essai (tiré d'un recueil paru en Italie en 1933), édité et introduit par Roberta Iannone, l'une des plus brillantes érudites de l'oeuvre de Sombart, est une description agile de la crise du système capitaliste en Allemagne, paradigme d'autres systèmes similaires, dont les conséquences ont été annonciatrices de tragédies en Europe et au-delà.

Sombart analyse les distorsions et les apories découlant d'une économie de marché non réglementée, prévoyant l'issue catastrophique de l'utilisation sans entrave du capitalisme par les oligarchies dans la soumission de la politique à l'économie. C'est-à-dire la suprématie du profit sur les motivations et les besoins des peuples et des nations. Une histoire, au regard du présent, qui a commencé il y a si longtemps et dont aucune fin acceptable n'est en vue.

Pour sortir du labyrinthe des dangers qu'il identifie pour l'Allemagne des années 1930, Sombart désigne l'« économie programmatique » comme étant la solution réaliste. En effet, il reconnaît le droit des différentes formes économiques à coexister, convaincu que seule une pluralité de formes économiques peut répondre aux exigences du caractère national et aux besoins des différentes zones économiques à l'intérieur d'un pays.

Le dessein de Sombart est simple et loin d'être utopique: diviser les fonctions économiques en trois sections au motif qu'un capitalisme hors de contrôle appauvrirait et anéantirait les nations comme c'est le cas en Allemagne et favoriserait, à l'inverse, la montée soit du nationalisme hystérique, soit du communisme. Entre ces deux risques opposés, Sombart a imaginé une « troisième voie » qui devrait répondre à trois principes: une économie de puissance publique, une économie soumise au contrôle de l'Etat et une économie confiée aux particuliers. Et comme Sombart considère l'initiative privée comme le moteur de toute l'économie nationale, il estime nécessaire d'établir certaines activités qui doivent caractériser l'intervention publique et l'intervention de l'État. Les pouvoirs publics, selon lui, doivent se voir confier le crédit bancaire, la gestion des matières premières et des forces nationales, les communications et les infrastructures, la défense nationale et les grandes entreprises d'intérêt collectif. Un pur « contrôle » de l'État aurait donc été indispensable sur le commerce extérieur, dans la fondation de nouvelles entreprises avec un capital substantiel (à son époque quantifié à plus de cent mille marks), sur les découvertes et les inventions.

Telle est, en résumé, la réponse, comme le note Roberta Iannone dans l'introduction de l'essai, « de ceux qui aspirent à une vie économique organisée et de ceux qui aspirent à une telle organisation d'un point de vue national ». L'objectif est clair : redonner à l'économie un rôle subordonné à la politique, qui doit donc prévoir de limiter l'ingérence du capitalisme dans la vie associative afin de ne pas l'asservir à ses propres fins.

Telle est, en résumé, la réponse, comme le note Roberta Iannone dans l'introduction de l'essai, « de ceux qui aspirent à une vie économique organisée et de ceux qui aspirent à une telle organisation d'un point de vue national ». L'objectif est clair : redonner à l'économie un rôle subordonné à la politique, qui doit donc prévoir de limiter l'ingérence du capitalisme dans la vie associative afin de ne pas l'asservir à ses propres fins.

Sombart conclut : « Les réformes doivent commencer par la mise en œuvre d'un programme clairvoyant de lutte contre le chômage, par des mesures énergiques pour la préservation de notre classe agricole et par une discipline des relations commerciales extérieures conforme à l'objectif visé ».

La crise du capitalisme, dont le titre original était Les courants sociaux dans l'Allemagne d'aujourd'hui, reprend et résume l'essai le plus connu de Sombart, L'avenir du capitalisme, dans lequel, avec un esprit que nous n'hésitons pas à qualifier de « prophétique », le savant allemand voit dans les plis d'une doctrine et d'une pratique économiques les prodromes de malheurs inévitables, comme nous le constatons malheureusement, lorsque le marché devient la mesure de toutes choses. Et aussi - et surtout - de la liberté des peuples.

Gennaro Malgieri

20:03 Publié dans Economie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, werner sombart, capitalisme, économie, révolution conservatrice, socialisme allemand, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 15 mai 2024

Le Premier ministre slovaque touché par balles

Le Premier ministre slovaque touché par balles

Source: https://jornalpurosangue.net/2024/05/15/primeiro-ministro-da-eslovaquia-baleado/

Le premier ministre slovaque, Robert Fico, a été grièvement blessé après une réunion du cabinet dans la ville de Handlova, alors qu'il allait saluer des citoyens devant un bâtiment. L'homme politique a reçu plusieurs balles dans la poitrine et l'abdomen et a été hospitalisé dans un état grave.

Le tireur a été appréhendé sur place, mais son identité et son mobile restent inconnus à ce jour.

Robert Fico a repris ses fonctions de Premier ministre de la Slovaquie en octobre dernier, marquant ainsi son quatrième mandat non consécutif à la tête de ce pays d'Europe centrale.

Leader du parti social-démocrate Direction, il a accumulé une longue liste d'ennemis puissants tout au long de sa carrière politique. En voici une liste partielle :

- Il s'est attiré les foudres de l'OTAN après avoir promis de bloquer les livraisons d'armes à l'Ukraine lors de sa dernière campagne électorale. M. Fico a également exprimé son mécontentement à l'égard du pacte de défense conclu entre son pays et Washington, promettant de le réviser.

- Il a exprimé sa fervente opposition à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et a déclaré qu'il pensait que la Russie avait lancé son opération militaire en raison de la présence endémique de néo-nazis en Ukraine.

- Il a prévenu que l'aide militaire occidentale à l'Ukraine ne ferait que prolonger la crise et augmenter le nombre de victimes, et a accusé les forces étrangères de s'immiscer dans le conflit, qui « aurait pu être résolu dès le début ».

- Il estime que les sanctions anti-russes ont « affecté négativement » la vie des Slovaques ordinaires.

- Il a été critiqué par les médias européens conventionnels comme un populiste de gauche comparable au populiste de droite hongrois Viktor Orban, les médias faisant tout pour l'accuser de « régression démocratique » et de « non-respect des normes européennes », visant aussi son initiative de réformer le code pénal.

- Il est également devenu l'ennemi des puissants intérêts politiques et économiques européens, promettant de lancer une enquête indépendante sur les politiques autoritaires de l'Union européenne au moment de la pandémie.

Il s'agit donc d'une figure politique qui n'est pas alignée sur la politique officielle de l'UE et qui a de nombreuses raisons d'être rejetée au sein de l'Union.

17:36 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert fico, slovaquie, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Elections européennes - TSM : Tout Sauf Macron ou FREXIT?

Elections européennes

TSM : Tout Sauf Macron ou FREXIT?

par Pierre-Emile Blairon

Breakdance

Je n’ai pas été surpris de découvrir que les Jeux Olympiques 2024, organisés à Paris du 26 juillet au 11 août, comporteront une nouvelle « discipline », le breakdance ; il s’agit d’une branche (la danse) de ce mouvement marginal né dans le quartier du Bronx à New-York peuplé de Noirs et de Latinos, mouvement appelé Hip-hop, qui comprend aussi le rap (pour la « musique ») et les tags (pour l’expression « picturale ») ; ce mouvement est essentiellement revendiqué et pratiqué par les jeunes de banlieue en France par une compréhensible réaction mimétique ; le breakdance, comme son nom l’indique : casser la danse, donc l’harmonie, est ce style de danse convulsive qui semble, pour les non-initiés, hystérique ou épileptique, qui consiste à se rouler au sol avec quelques envolées aléatoires.

L’introduction de ce pseudo-sport dans l’organisation des jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles, qui vont succéder à ceux de Paris, a été refusée par les Américains, plus informés que nous, et de plus longue date, sur ce qu’il convient de penser de cette « culture » mais qui n’hésitent pas à en faire la promotion en Europe, histoire d’affaiblir un peu plus nos défenses immunitaires, puisqu’il s’agit de leur intérêt.

Nous sommes, avec cette agitation corporelle frénétique et disgracieuse, bien loin de la noblesse du geste du discobole de Myron qui reste le symbole artistique et visuel des jeux olympiques antiques, qui permettaient de célébrer la beauté et la puissance du corps des athlètes : mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, devise créée par le poète latin Juvénal au 1er siècle et reprise par Pierre de Coubertin, le restaurateur des Jeux Olympiques de l'ère moderne en 1894, avec une variante : Mens fervida in corpore lacertoso, un esprit ardent dans un corps musclé.

De la même façon que sont aussi éloignées de nos valeurs artistiques les autres composantes du mouvement hip-hop : les « tags » qui ne représentent que le besoin compulsif de certains jeunes gens (atteints de crétinisme) à marquer leur territoire en dégradant un mur qui leur paraît un peu trop propre en le recouvrant de signes agressifs, de même que les rappeurs, dans leurs éructations et leurs borborygmes, ne cherchent guère à égaler la sublime poésie d’un Brel ou d’une Barbara ; il suffit de découvrir les « paroles » d’une « chanson » de celle qui a été proposée par les instances organisatrices des J.O. de Paris pour chanter lors de la cérémonie officielle de leur ouverture pour en être convaincus.

Ce sont certains de ces gens qui n’ont qu’un rapport très lointain avec le sport, et encore moins avec les origines des Jeux antiques d’Olympe en Grèce, l’un des berceaux de notre civilisation européenne, qui ont été conviés à porter la flamme olympique tout le long de son parcours de Marseille à Paris ; ils ne sont pas les seuls ; il y aura aussi quelques vrais sportifs, mais pas que ; les diverses instances locales qui ont accepté de payer une somme conséquente (sans avoir au préalable consulté leurs administrés) pour voir traverser leur commune de cette « flamme » en forme de suppositoire (là encore une image très symbolique !) se sont soumises à l’une des conditions, explicitement exprimée ou non, d’y intégrer les personnes transgenres, LGBTQ +, et autres représentants de minorités, sexuelles ou non.

C’est toute cette faune interlope qui ne représente qu’un pourcentage infime de la population française qu’on met en avant dans ce qui sera la vitrine du savoir-faire français en matière d’organisation, de ce qui reste de la vision qu’ont les étrangers de la classe, de la bienséance, de la bienveillance, de l’harmonie de ses paysages et de son architecture ancienne, de la distinction, de la courtoisie et de l’élégance à la française.

Ce « breakdance », dont j’ai tracé les principales caractéristiques, symbolise à merveille le pouvoir actuel et explicite le but qu’il semble rechercher : être en accord avec les non-valeurs wokistes qui envahissent l’espace culturel occidental et ainsi humilier ce qui reste du peuple français dans ce qu’il a de plus cher et dans ce qui l’a toujours défini tout au long des siècles : précisément les vertus que je viens d’énumérer.

L’Eurovision

J’ai jeté ma télé une nuit de Nouvel an en même temps que j’ai arrêté de fumer, en l’an 2000, pour fêter dignement le nouveau millénaire. Et j’en suis fier, et heureux. Je n’ai donc pas vu la cérémonie qui s’est déroulée en Suède la semaine dernière mais seulement quelques extraits sur les réseaux sociaux qui confirment les niveaux de dégénérescence et d’avilissement qui règnent dans le monde occidental et qui sont imposés à l’Europe par la secte mondialiste sataniste ( ce dernier point était visuellement présent tout au long des prestations des différents « artistes » participant à ce concours) par le biais de cette organisation (entre autres) que l’on supposait, à l’origine, être uniquement européenne, ne serait-ce que par son nom.

C’est Ségolène Royal qui arrive toujours là où on ne l’attend pas qui a formulé les critiques les plus virulentes à propos de cette mascarade : « Ce n’était pas un concours de talent musical, mais un concours de laideur, de vulgarité, de grossièreté, d’exhibitionnisme (sanctionné par la loi mais diffusé à des millions d’enfants et d’ados !). Il faut espérer que pas un euro d’argent public ou européen ne soit allé à cette farce lugubre, (à quelques exceptions près), et que les questions sur l’entreprise de costumes et de mise en scène qui a sévi et sur ceux qui l’ont choisie, puissent être posées. Les chanteurs et chanteuses eux-mêmes ont-ils eu la liberté de refuser les pitoyables vêtement maltraitants que les organisateurs leur ont fait porter ? Une enquête sérieuse sur les méthodes ainsi qu’un bilan financier détaillé de cette exhibition minable mais manifestement coûteuse s’imposent. La culture, la musique et l’Europe doivent se respecter sinon personne ne les respectera plus. »

Michel Lebon, sur le site de Nice Provence Info, conclut son article du 13 mai, Flamme olympique et Eurovision, par ces mots : « Après ces spectacles pitoyables de Fête du Slip de l’Ancien Monde occidental, la Russie, la Chine, l’Inde et les pays arabes se frottent les mains. La décadence de l’Occident est actée, leur victoire finale est assurée. »

Des manifestations sous contrôle

Car, ne nous y trompons pas: ces manifestions d’aspect ludique ne sont pas seulement d’aimables divertissements mais font partie de cette vaste entreprise d’ingénierie sociale qui a pris des proportions inimaginables au plan mondial au début de l’année 2020 avec la production d’une pseudo-pandémie suivie de la production d’un pseudo-vaccin.

Panem et circenses: du pain et des jeux pour le peuple de telle manière qu’il ne songe pas à se rebeller. En l’occurrence, il y eut plus de jeux que de pain.

Et, encore une fois, cette gigantesque manipulation a parfaitement fonctionné.

L’Eurovision a rassemblé 5,4 millions de Français devant leur petite lucarne et le parcours de la flamme (une sorte de pot d’échappement en forme de suppositoire brandi par les « athlètes ») suscite la mobilisation de foules importantes qui se déplacent avec un grand enthousiasme pour voir cet événement ; on a persuadé ces masses innombrables qu’elle assistaient au plus grand spectacle de leur vie. Je dois avouer que j’ai été surpris de cet engouement pour un spectacle qui, en réalité, n’existe pas, de la même manière que j’ai été stupéfait de la rapidité avec laquelle, en 2020, les instances mondialistes ont su imposer quantité de mesures très contraignantes à l’ensemble de la planète sans qu’il y ait la moindre contestation, sauf de la part du tout petit nombre de personnes lucides et sensées que les comploteurs appellent les complotistes.

Elections européennes : pour qui voter ?

Evidemment, ces manifestations se conjuguent, pour détourner l’attention, avec l’imminence d’un vote essentiel pour l’avenir de notre pays et celui de la véritable Europe des patries charnelles. L’Union européenne, ce monstre créé à Bruxelles par les agents de la CIA après la deuxième guerre mondiale [1] joue parfaitement son rôle de vassale des Etats-Unis au point de sacrifier les intérêts des peuples européens à ceux de l’Amérique. Je ne reviendrai pas sur cette vision géopolitique que n’importe quel enfant en âge de raisonner pourrait comprendre.

Je ne m’adresse ici qu’aux Français dont le cerveau n’a pas été atomisé comme celui de ces masses ahuries qui vont obéir à la moindre injonction de leurs maîtres.

Ces Français qui ont su garder le plein exercice de leurs capacités intellectuelles et de leur indépendance de jugement sont, certes, peu nombreux mais suffisamment en nombre pour pouvoir influer sur ce vote décisif à condition de se déplacer devant les urnes.

Il n’y a que deux options, comme d’habitude : le vote utile et le vote de conviction.

Le vote utile : Tout Sauf Macron

Le vote utile, c’est quand il y a urgence à dégager une liste particulièrement nocive.

Pour ces prochaines élections européennes, la liste toxique est représenté par le parti qui soutient Macron: la liste Valérie Hayer du parti Renaissance ; non pas que cette dame soit particulièrement dangereuse, mais le fait qu’elle fasse un score encore plus minable que celui qui lui est prédit est un facteur important pour calmer les ardeurs belliqueuses du président Macron qui, s’il est soutenu par les Français lors de ces élections européennes, nous amènera inévitablement à la guerre et à la possible disparition de la France et des Français qui n’ont toujours pas compris qu’en s’attaquant à la Russie,

- d’une part, les Européens ne sont pas dans leur droit car ce n’est pas la Russie qui a cherché la guerre en Ukraine mais bien l’Amérique, l’Otan et ses vassaux européens ; l’ancien président Hollande a d’ailleurs avoué publiquement qu’il avait saboté les accords de Minsk.

- d’autre part, à cause de la propagande massive occidentale, ils n’ont toujours pas compris non plus que la Russie n’est pas Monaco ou la Principauté d’Andorre, mais le plus grand pays du monde avec une armée colossale et une population qui soutient à fond son président Poutine parce qu’elle se sait dans son bon droit.

- Enfin, les Français ne savent pas que la guerre en Ukraine est quasiment terminée et que ce sont les Russes qui l’ont gagnée, non pas seulement contre l’Ukraine de Zelensky - qui avait perpétré un massacre des populations russophones dès 2014 (15.000 morts civils), raison de l’intervention russe - mais aussi contre l’Otan et les Européens va-t-en-guerre.

Le vote utile voudra donc dire qu’on pourra voter pour les oppositions contrôlées qui sont tout autant belliqueuses et mondialistes que Macron ; Jordan Bardella a déclaré le 22 mars au micro de France Info: « Je soutiens l'utilisation des bénéfices des avoirs russes pour financer l'effort de guerre en Ukraine : c'est une mesure que j'ai portée auprès du chef de l’État, qui y était d'ailleurs réticent, lors de la réunion des chefs de parti le jeudi 7 mars à l’Élysée ».