Nikolaj-Klaus von Kreitor:

De la théologie politique américaine

«C’est un paradoxe flagrant de l’histoire de voir comment un nationalisme précis (et particulièrement puissant) se déclare non seulement “prophétique” mais aussi universel, tout en se matérialisant dans de nombreux actes d’expension ou d’interventionnisme».

Anders Stephenson*

L’éminent juriste allemand Carl Schmitt a caractérisé l’idéologie de l’expansionnisme et de l’impérialisme américains comme une théologie politique, qui est en même temps totalitaire, dogmatique et pseudo universaliste, et qui s'ingénie à faire l'équation —avec le zèle et la ferveur d’un Torquemada— entre l’intérêt international particulier des Etats-Unis et l’intérêt du genre humain.

Hans Morgenthau remarque que l’universalisme est une idéologie qui répond aux besoins de l’impérialisme et de l’expansionnisme. L’expansionnisme est sans cesse en opposition avec l’ordre international dominant et le statu quo existant. L’expansionnisme doit prouver que le statu quo qu’il cherche à vaincre mérite d’être vaincu et que la légitimité morale qui, dans l’esprit de beaucoup, est attachée aux choses telles qu'elles sont, sera finalement obligée de céder face à un principe de plus grande moralité, tout en faisant appel à une nouvelle distribution de pouvoir (1). «Jusqu’à présent, vu que les idéologies typiques de l’impérialisme utilisent des concepts de droit, elles ne peuvent faire référence de manière correcte au droit international positif, c’est-à-dire au droit international tel qu’il existe aujourd’hui. Dans le domaine du droit, c’est la doctrine du droit naturel, c’est-à-dire du droit comme il devrait être [et non pas tel qu'il est, ndt], qui répond aux besoins idéologiques de l’impérialisme… Lorsque la politique impérialiste expansionniste n’est pas dirigée contre un statu quo en particulier, fruit d’une guerre perdue, mais tend à s'accroître à l'appel d'un vide de pouvoir qui invite à la conquête, elle avance tout un arsenal d’idéologies morales / moralisantes qui ont évidemment pour corollaire de remplacer le simple appel à un “droit naturel juste” contre “un droit positif injuste” par le devoir, inévitable, de conquérir le pays récalcitrant (2).

La doctrine de la “destinée manifeste”

L’objectif principal de l’idéologie impérialiste est de faire l'équation entre les aspirations politiques d’une nation précise, d'une part, et les lois morales qui gouvernent l’univers, d'autre part; nous avons là une idéologie spécifiquement anglo-saxonne pour habiller les aspirations particulières et les actions impérialistes d'un objectif moral, qui correspondrait aux lois de l’univers. Cette idéologie a d'abord été typiquement britannique, mais elle a été perfectionnée et absoluisé par les Etats-Unis. «Le fait que savoir que les nations soient soumises à la loi morale est une chose, mais prétendre savoir avec assurance ce qui est bon et mauvais dans les relations entre les nations, est d’un autre ressort. Il y a un monde de différence entre la croyance que toutes les nations sont sous le couvert du jugement de Dieu, impénétrable au genre humain, et la conviction blasphématrice que Dieu est toujours de son côté et que ce que cette puissance alliée à Dieu veut pour elle-même ne peut pas connaître l'échec, parce que cette volonté est aussi celle de Dieu» (3).

L'exemple d'école d’un tel blasphème se retrouve dans l’assertion du Président McKinley qui affirmait que l’annexion des Philippines (et la série de massacres de civils qui s'ensuivit) était un signe de la providence divine. Cette conquête et ces massacres avaient été entrepris après que le président ait reçu un signe de la Providence. L’Amiral Dewey revendiquait le fait que la conquête des Philippines était un gage d’approbation divine. «Je devrais dire que la main de Dieu y était pour quelque chose» (4).

Les arguments avancés pour justifier la conquête des Philippines se concentraient sur des thèmes religieux. «Ces thèmes s'exprimaient par les mots devoir et destinée. Selon le premier terme, refuser l’annexion des Philippines aurait signifié omettre d'accomplir une obligation divine et solennelle. Selon le second terme, l’annexion des Philippines en particulier et l’expansion en général étaient inévitables et irrésistibles» (5); dans cette optique, l’expansionnisme impérial américain était une “destinée manifeste” sous le signe de la Providence.

Une doctrine calviniste

La doctrine calviniste devient ainsi une arme idéologique pour la guerre d’agression et l’expansionnisme. «Les victoires rapides gagnées par les forces américaines ont renforcé les positions psychologiques des impérialistes. L’impression de commettre un acte répréhensible ne se renforce que si l’action contestable est suivie de revers. Inversement, la mauvaise conscience diminue ipso facto si le projet est exécuté avec brio. L'échec s'interprète comme une punition de la Providence; mais la réussite, telle que la décrit le schéma calviniste, se perçoit comme le signe extérieur d’un état de grâce intérieur… Le «devoir», disait le Président McKinley, «détermine la destinée». Tandis que le devoir signifie que nous avons une obligation morale, la destinée signifie que nous allons certainement remplir cette obligation, que la capacité à le faire nous est inhérente. Notre histoire a toujours été une histoire ininterrompue d'expansion; notre pays était toujours parvenu autrefois à s'étendre, ainsi il était certain qu'il réussirait de la même façon dans le futur. La force d’expansion est un héritage national et “racial”, un besoin intérieur, irrésistible et profond… La Providence a été vraiment indulgente envers nous en nous procurant des réussites si fructueuses que nous commettrions un péché si nous n’acceptions pas les responsabilités que l’on nous a demandé d’assumer» (6).

L’impérialisme américain a développé une puissante théologie de l'élection. L’idée américaine d'élection historique ou providentielle, inhérente à la doctrine de la Destinée Manifeste, a fait en sorte que Dieu et la géopolitique fusionnent en un tout parfaitement instrumentalisable; la doctrine procure ainsi la «légitimité» à la conquête et l’expansionnisme.

Un charabia moraliste et religieux

Le charabia moral et religieux de la doctrine de la Destinée Manifeste, tellement américain dans son sens primitif profond, est facile à évacuer car elle n'est qu'un bric-à-brac idéologique. Malgré sa nature de bric-à-brac, cet abominable bricolage est devenu l'assise de la théologie politique et de la politique étrangère américaines. L’expansionnisme impérialiste se voyait élevé au rang d’obligation positive, au rang de devoir. Plus l’expansionnisme était impitoyable, plus on le justifiait par une approbation divine. La volonté des impérialistes américains était d’égaler la volonté de Dieu. L’impérialisme est devenu «une vertu dérivée de l’appel de Dieu». Rester en deçà équivalait à «rejeter la guidance divine». Le Sénateur Albert J. Beveridge déclara un jour que «Dieu n’a pas passé son temps pour rien durant un millier d’années à préparer les peuples anglophones pour qu'ils ne se livrent à rien d'autre qu'une vaine et ridicule auto-contemplation et auto-admiration. Non! Il a fait de nous les maîtres-organisateurs du monde pour établir des systèmes ordonnés là où régnait le chaos. Il a fait de nous des virtuoses de la bonne gouvernance pour que nous puissions, le cas échéant, gérer la politique chez les peuples sauvages et les peuples séniles» (7).

Pris dans la spirale du destin

Le thème de la destinée était un corollaire du thème du devoir. A maintes reprises, on a déclaré que l’expansion était le résultat d’une «tendance cosmique», que «c’était le destin», que c’était «la logique inexorable des événements», etc. La doctrine qui affirme que l’expansion est inévitable a bien sûr été longtemps familière aux Américains; nous savons ô combien la Destinée Manifeste a été invoquée au cours du 19ième siècle. Albert Weinberg souligne, toutefois, que cette expression prend un nouveau sens dans les années 90. Auparavant, destinée signifiait, dans son sens premier, que l’expansion américaine, quand on le voulait, pouvait être contrecarrée par d'autres qui pouvaient se mettre en travers de notre chemin. Au cours des années 90, le sens de cette notion de “Destinée Manifeste” a légèrement évolué; elle finit pas vouloir signifier que “les Américains ne pouvaient pas, par leur propre volonté, refuser cette expansion”, car ils étaient pris, qu'ils le veuillent ou non, dans la spirale du destin. Nous faisions montre d'une certaine réticence. Ce n’était pas tout à fait ce que nous voulions faire; c’était ce que nous devions faire. Notre politique agressive se voyait implicitement définie comme obligatoire, comme le fruit, non pas de nos propres envies, mais d’un besoin objectif (ou de la volonté de Dieu) (8). La destinée a toujours eu une destination, et la destination correspondait à l’expansionnisme géopolitique; ainsi la source de l’impérialisme américain était le désir de Dieu donné aux élus pour destinée.

La mythologie politique de la Doctrine de Monroe

Kenneth M. Coleman définit le corollaire politique (et géopolitique) de la doctrine de la Destinée Manifeste, soit la doctrine Monroe, comme une mythologie politique : «Une mythologie politique a émergé parmi les Nord-Américains pour justifier la réalité de leur hégémonie dans les Amériques. La doctrine Monroe constitue un exemple quasi paradigmatique de la création d'un mythe politique accompagnant la création de l’empire américain. Il apparaissait nécessaire, à l'époque, de trouver une sorte de véhicule rhétorique par lequel on puisse suggérer non pas une intention expansionniste, mais une auto-abnégation… Dès ses débuts, la doctrine Monroe a été un artifice rhétorique conçu pour réconcilier les valeurs affirmées, c'est-à-dire celles qui évoquent le désintéressement et l'abnégation des Américains, avec leurs intentions expansionnistes réelles qui visent à réaliser leurs intérêts stratégiques et économiques majeurs. Ainsi la première caractéristique dans la définition d'une mythologie politique est son actualité… L’hégémonie, tout comme l’Empire, postule la création d’une mythologie légitimante… Dans le cas d'un Empire, la mythologie doit faire raisonner les Américains comme suit : «Nous vous dirigeons parce qu’il est dans votre intérêt que ce soit nous qui le fassions»… Dans le cas d'une hégémonie, la mythologie doit générer la croyance que les relations existantes sont bénéfiques aux partenaires et que ceux qui ne les perçoivent pas comme telles sont malavisés ou intrinsèquement mauvais...» (9).

Le message normatif de la Doctrine de Monroe

La mythologie politique, qui sous-tend les diverses formes d'hégémonie, se distingue des autres mythologies, dans le sens où elle nie l’existence de la domination politique et économique. Elle est similaire à la mythologie de l’impérialisme parce qu'elle affirme que les relations existantes sont justes, appropriées, inévitables, ou défendables de manière sur le plan des normes… La doctrine Monroe renferme un message normatif… qui dit que les causes actuelles, défendues par l'Amérique, sont justes, moralement défendables, et en accord avec les plus grands principes d’un ordre politique supérieur à d’autres ordres politiques (10) et que l’impérialisme américain sert un but moral plus élevé, celui de la Destinée Manifeste laquelle a été préalablement fixée par Dieu lui-même. Kenneth M. Coleman cite Salvador de Madariaga qui décrit la nature de la doctrine Monroe selon les termes suivants: «Je sais seulement deux choses à propos de la doctrine Monroe: l’une est qu’aucun Américain que j’ai rencontré ne sait ce que c’est; l’autre est qu’aucun Américain que j’ai rencontré ne consentirait à ce que l'on tergiverse à son propos… J’en conclus que la doctrine Monroe n’est pas une doctrine mais un dogme… pas un seul dogme, mais bien deux, à savoir: le dogme de l’infaillibilité du Président américain et le dogme de l’immaculée conception de la politique étrangère américaine» (11).

Les intérêts des Etats-Unis sont les intérêts de l'humanité toute entière

Croire que les Américains sont un peuple choisi par Dieu, pour amorcer une expansion sans fin, était inhérent tant à la doctrine de la Destinée Manifeste qu'à la doctrine de Monroe. «Le terme qui a servi à prendre ce sens de moral, du moins sur le plan de l’expansion géographique, est celui de “Destinée Manifeste”; il révèle la certitude calviniste avérée : Dieu révélera au monde ceux qui assureront Sa grâce et les rendra prospères». Si les Etats-Unis représentent la Terre Promise du Peuple Choisi, alors « il est absolument impossible de concevoir une situation dans laquelle les intérêts du genre humain ne sont pas tout à fait identiques à ceux des Etats-Unis. En faisant montre d'une telle présomption, l’opposition à la Destinée Manifeste (des Etats-Unis) n’était pas une simple opposition politique —elle ne représentait pas une quelconque différence d’opinion et se posait plutôt comme une hérésie, en révolte contre les gens choisis par Dieu lui-même… Si les autorités des Etats-Unis —les autorités choisies par les gens favorisés par Dieu lui-même— étaient en faveur d'une politique donnée, alors critiquer la justice ou la moralité de cette politique s'avérait moralement impossible» (12).

Dans cette optique, il faut se souvenir de la conclusion de Werner Sombart qui disait que «le calvinisme est la victoire du judaïsme sur la chrétienté» et que «l’Amérique est la quintessence du judaïsme». L’immoralité politique de la doctrine de la “Destinée Manifeste”, l’expansionnisme géopolitique, sous la forme d'une conquête de territoires, telle que la revendique la doctrine de Monroe, et l’impérialisme économique, tel qu'il se manifeste sous la forme de la politique des “portes ouvertes” (Open Doors Policy), deux options qui ont été fusionnées par la suite sous la dénomination de “wilsonisme” (Doctrine de Wilson), sont en fait des traductions simplistes et malveillantes de la vieille immoralité talmudique, repérable dans l'histoire.

Carl Schmitt a souligné que la transformation de la doctrine de Monroe, à partir d’un Grossraum ("grand espace") concret, en un principe universel, c’est-à-dire la “théologisation” d’un impérialisme américain spécifique et particulier, en une doctrine mondialiste universelle, qui doit inéluctablement déboucher sur une puissance-monde unique et absolument dominante, une “Capital Power”, laquelle “servirait” les intérêts du genre humain. Cette transformation d'un impérialisme particulier en un mondialisme sans alternative est aussi le commencement de la “théologisation” des objectifs politiques étrangers américains (13). Ce processus de “théologisation” a débuté au cours de la présidence de Théodore Roosevelt, mais le Président Woodrow Wilson fut le premier à élever la doctrine de Monroe au rang d'un principe mondial, à véritablement “mondialiser” une doctrine qui, auparavant, était censée se limiter au seul hémisphère occidental, panaméricain. Dans la moralité calviniste, talmudique et axée sur la Prédestination de Woodrow Wilson, l'idée-projet de la domination mondiale de l'Amérique devient la substance même de son plaidoyer pour une doctrine de Monroe à appliquer au monde entier.

L'immoralité foncière de Wilson le “moraliste”

Un cas à mentionner : le slogan américain de la «Destinée Manifeste» a servi à accroître l'aire d'application de la doctrine de Monroe par le biais du principe de l'autodétermination des peuples qu’a utilisé le Président Wilson lors de la Conférence de Paix de Paris (Versailles), pour accroître de fait —et subtilement— les sphères d'influence anglo-saxonne et pour créer un Cordon Sanitaire autour de l’Allemagne et de la Russie Soviétique en Europe, un Cordon Sanitaire composé d’Etats tampons. Évidemment, le Président Wilson, dans son empressement à faire valoir en Europe le droit à l’autodétermination, n’a jamais dénoncé la doctrine de Monroe qui incarnait, à son époque, dans l'hémisphère américain, la négation absolue de ce droit qu’il proclamait au bénéfice des petits peuples des anciens môles impériaux d'Europe centrale et orientale. En fait, ce qu’il a voulu dire en parlant du droit à l'autodétermination était clairement démontré en 1914 déjà, lorsque l’Amérique, renversant le gouvernement élu au Mexique, a bombardé la ville mexicaine de Vera Cruz, tuant ainsi des centaines de civils. Après le bombardement qui, par la suite, a conduit à la chute du gouvernement mexicain et à l’installation d’un fantoche à la solde des Etats-Unis, le Président Wilson, en mettant l’accent sur la soi-disant identité entre la politique américaine et la justice universelle, a convaincu le monde que «les Etats-Unis ont renversé le pouvoir mexicain pour rendre service à l'humanité» (14) (sic!). Le Président Wilson croyait sincèrement au rôle providentiel, désigné par Dieu, des Etats-Unis pour diriger le monde.

Aujourd’hui, si l’on regarde la situation de la Yougoslavie, on peut constater qu’une fois encore le principe pseudo-universel du droit à l’autodétermination a été utilisé comme un moyen idéologique pour renverser un statu quo existant, via un règlement frontalier en Europe, alors que les frontières européennes avaient été définitivement reconnues et acceptées comme telles par les Accords d’Helsinki. De même, ce fameux droit à l'autodétermination, inventé jadis par Wilson, a servi à légitimer les atrocités musulmanes lors de la guerre en Bosnie d’abord, puis celles, innommables, des bandes armées islamistes, terroristes et mafieuses des Albanais du Kosovo; en fait, ces bandes d'irréguliers musulmans sont l’équivalent européen des “Contras” du Nicaragua, armés, entraînés et subsidiés par les Etats-Unis. L'Europe est désormais traitée de la même manière que les anciennes républiques latino-américaines.[ndt : Pire, dans le cas de la Bosnie et du Kosovo, les dirigeants des principales puissances européennes ont applaudi et participé à ces horreurs, en posant, via les relais médiatiques, les assassins bosniaques et albanais comme des héros de la liberté ou des défenseurs des droits de l'homme].

Quand l'Allemagne hitlérienne reprenait à son compte les concepts forgés par Wilson

Ironie historique : l’Allemagne nazie avait emprunté, en son temps, de nombreux concepts idéologiques venus d'Amérique. Ainsi, l’Allemagne nazie fondait ses requêtes pour réviser le statu quo du Traité de Versailles, d'abord sur le principe d’égalité que le Traité de Versailles avait violé. Les juristes allemands ont pris conscience que le droit international en place n’était rien d’autre que l’universalisation de l’hégémonie anglo-saxonne, et, partant, la “théologisation” de l’intérêt national américain en particulier. Ces juristes allemands se sont donc mis à parler d’un nouveau droit international qui servirait l’intérêt national allemand, comme le droit en place servait les intérêts nationaux américains. Ce nouveau droit, favorable aux intérêts allemands, utiliserait également le concept d'un “nouvel ordre mondial juste” destiné à justifier l’expansionnisme germanique et à préparer le renversement du statu quo international, qui s'était établi après la guerre de 14-18.

Les principes de bases de la théologie politique américaine peuvent se résumer comme suit:

◊ a) L’intérêt national des Etats-Unis s'universalise dans le but de devenir l’intérêt universel du genre humain ou de la communauté internationale. Par conséquent, l’expansionnisme impérialiste américain est alors vu comme un avancement de la race humaine, une promotion de la démocratie, luttant contre le totalitarisme, etc. Les intérêts américains, le droit international, et la moralité internationale deviennent équivalents. Ce qui sert les intérêts américains est posé, avec une incroyable effronterie, comme des actes visant ou poursuivant les desseins de la morale et du droit, dans tous les cas de figure (15).

Délégitimer les intérêts nationaux des autres pays

b) Par conséquent, l’universalisation de l’intérêt national américain, sa légitimation transnationale —une façade allant au-delà de toutes les légitimités concrètes— conduit à délégitimer les intérêts nationaux des autres pays. A travers la doctrine de Monroe, les pays latino-américains se voyaient refuser l'expression de leurs intérêts nationaux, du moins ceux qui différaient de ou s'opposaient à l’intérêt national américain. Quoi qu'il en soit, une analyse historique objective montre clairement que l’intérêt national authentique des pays latino-américains s'opposent, en règle générale et par nécessité, à l’intérêt national des Etats-Unis. L’effet de la doctrine de Monroe était que les pays latino-américains cessent d’exister politiquement, en devenant des protectorats et des nations captives au sens propre du terme.

c) Avec le Pacte Briand-Kellog, les Etats-Unis amorcèrent l'étape suivante dans la globalisation de leur théologie politique. Les guerres menées au départ d’intérêts nationaux différents de ceux des Etats-Unis se voyaient étiquetées comme des “guerres d'agression”, tandis que les guerres agressives menées par les Etats-Unis étaient considérées comme des “guerres justes”. Les réserves émises par les Etats-Unis quant au Pacte de Kellog revêtent une importance particulière : les Etats-Unis se réservent le droit d’être seuls juges de ce qui constitue une guerre d’agression. La doctrine américaine de reconnaissance et de non-reconnaissance des Etats est également significative : les Etats-Unis se réservent le droit d’être les seuls juges pour décider quel Etat doit être reconnu ou non et quels sont les motifs qui les amènent à reconnaître un Etat ou non. Ces motifs équivalent à l’intérêt national des Etats-Unis. Pour voir à quels dangers et quelle absurdité grotesque, cette équivalence peut mener s'observe dans l’exemple historique de la non-reconnaissance par les Etats-Unis de la Chine après 1949, alors qu'ils reconnaissaient le régime fantoche de Tchang Kai Tchek, qu'ils avaient installé et qu'ils contribuaient à maintenir. Les Etats-Unis ont utilisé leur doctrine de non-reconnaissance, bloquant l’admission de la Chine aux Nations Unies, dans le but précis de saboter les Nations Unies et aussi pour s’assurer, par cet artifice, deux sièges au Conseil de Sécurité des Nations Unies, la Chine de Tchang Kai Tchek leur étant dévotement inféodée.

d) L’utilisation idéologique du concept de guerre —et les principes de reconnaissance et de non-reconnaissance— mène également à la déshumanisation médiatique des adversaires de l'Amérique : l'ennemi n'est plus un ennemi qui défend à égalité ses intérêts nationaux, mais un paria international.

e) La conséquence finale du développement de la théologie politique américaine est l’identification du droit international —le Droit des Nations— avec le système de l’impérialisme américain. La source de ce droit international n'étant, dans un tel contexte de "nouvel ordre mondial", plus rien d'autre que la volonté géopolitique et stratégique des Etats-Unis. Un tel "droit international" (?) n’est vraiment plus le Droit des Nations, au sens classique et habituel du terme, mais bien le droit du pays le plus fort, l’incarnation de l’hégémonie et de l’expansionnisme américains. L’intérêt national des Etats-Unis reçoit un statut d'universalité dans le "nouvel ordre mondial" et passe pour représenter l’intérêt de la communauté internationale. En outre, les Etats-Unis eux-mêmes deviennent un sujet omnipotent et transnational, s'universalisent, sans cesser d'être eux-mêmes et rien qu'eux-mêmes, représentant sans médiation la communauté mondiale tout entière.

Les autres Etats n'existent plus que comme entités non politiques

La théologie politique américaine est incompatible en soi, non seulement avec le principe de l’égalité des Etats et avec celui de leur souveraineté individuelle, mais aussi avec toute organisation qui se prétend être une organisation internationale réelle comme les Nations Unies. Dans le "nouvel ordre mondial", les Etats ne peuvent exister que comme entités non-politiques; les prérogatives de toute instance politique et territoriale concrète et réelle, telle que nous les trouvons énumérées et définies dans et par la terminologie de Carl Schmitt, sont réservées uniquement aux Etats-Unis, de même que le droit y afférent, de les exercer. Et une organisation internationale ne peut exister que si elle n'est plus rien d'autre qu'un équivalent fonctionnel de l'Organisation des Etats Américains (OAS), c’est-à-dire qu'une telle organisation internationale ne peut plus être autre chose qu'une façade multilatérale pour légitimer le désir hégémonique américain. L’historien britannique Edward Hallet Carr remarque, dans son livre, The Twenty Years' Crisis - 1919-1939, publié à l’origine en 1939, que, juste un peu avant l’entrée des Etats-Unis dans la première guerre mondiale, dans un discours au Sénat sur les objectifs de la guerre, le Président Wilson expliquait que les Etats-Unis, jadis, avaient été «fondés pour le bien de l’humanité» (16) (sic!). Wilson affirmait catégoriquement: «Ce sont des principes américains, ce sont des politiques américaines… Ce sont les principes du genre humain et ils doivent prédominer» (17). Carr souligne que «les déclarations de ce personnage viennent essentiellement d’hommes d’Etat anglo-saxons et d'écrivains. Il est vrai, ajoute Carr, que lorsqu’un national-socialiste important certifiait que «tout ce qui est profitable au peuple allemand est juste, tout ce qui fait du mal au peuple allemand est mauvais», il proposait quasiment la même équation entre l’intérêt national et le droit universel, équation qui avait déjà été établie par Wilson pour les pays de langue anglaise».

Les deux explications de Carr

Carr a donné deux explications alternatives à ce processus d'universalisation de l’intérêt national particulier. La première explication se retrouve fréquemment dans la littérature politique des pays continentaux : elle avance que les peuples de langue anglaise sont de vieux maîtres dans l’art de concevoir leurs intérêts nationaux égoïstes comme l'expression pure et simple du bien général, et que ce genre d’hypocrisie est une particularité spéciale et caractéristique de la façon de penser des Anglo-Saxons. La seconde explication était plus sociologique : les théories sur la moralité sociale sont toujours le produit d’un groupe dominant, qui s’identifie d'emblée à la communauté prise dans son ensemble et qui possède des moyens que ne possèdent pas les groupes ou individus subordonnés pour imposer leur point de vue sur la vie dans la communauté. Les théories de la moralité internationale sont, pour les mêmes raisons et en vertu du même processus, le produit des nations hégémoniques et/ou des groupes de nations dominantes. Durant les cent dernières années, et plus particulièrement depuis 1918, les nations de langue anglaise ont formé le groupe dominant dans le monde; les théories actuelles de la moralité internationale ont été choisies par eux pour perpétuer leur suprématie et se sont généralement d'abord exprimées dans l’idiome qui leur est propre (18).

Le vocabulaire de l'émancipation

Autre aspect important de la théologie politique : la pratique de mythifier et d'idéaliser l’expansionnisme américain pour en faire une moralité internationale universelle. Quelles sont les caractéristiques de la mythologie universaliste? C’est de transformer la signification de la réalité politique classique (ndt : aristotélicienne et nationale-étatique) pour n'en faire qu'une illusion chimérique, de facture répressive, et, en conséquence, de neutraliser et de délégitimer le langage politico-étatique (national) ou tout acte de résistance contre l'universalisme américain. En d’autres termes, la mythologie politique de facture universaliste consiste toujours à confisquer le réel, à l'éliminer et l'évacuer. Dans ce contexte, le langage articulé de l'ère étatique nationale, ou les actes de résistance, affirmés par ceux qui refusent cette logique universaliste, offrent peu de résistance, car leur contenu se voit neutralisé par la théologie politique universaliste. Pour paraphraser Roland Barthes (19), la théologie politique est expansive; elle s’invente elle-même sans cesse. Elle tient compte de tout; de tous les aspects des relations internationales, de la diplomatie, du droit international. Les pays opprimés ne sont rien : ils ne produisent qu'un langage, le cas échéant, celui de leur émancipation, or cette émancipation a déjà été délégitimée à l'avance. L’oppresseur, en l'occurrence les Etats-Unis, sont tout, leur langage politico-théologique a été élevé au rang de dogme. En d’autres termes, dans le cadre de la théologie politique, les Etats-Unis ont le droit exclusif de produire le méta-langage qui vise à pérenniser l’hégémonie américaine. La théologie politique, en tant que mythe, nie le caractère empirique de la réalité politique; ainsi la résistance à cette théologie hégémonique doit viser à recréer et à émanciper la réalité empirique.

Un méta-langage qui accepte pour argent comptant les slogans de la propagande

Durant la marche en avant de l’expansionnisme américain, déjà tout entière contenue dans la doctrine de Monroe et dans ses nombreuses extensions, en particulier durant la Guerre Froide avec sa justification idéologique, on pouvait lire dans des documents tels le NSC-68, qu'une destruction et une idéologisation du langage politique devaient s'accomplir et l'ont été. L’histoire de la Guerre Froide a débouché sur le fait que les Américains anglophones sont tombés dans le jargon propagandiste de l'ancienne idéologie et pratique panaméricaines, avec sa propension à accepter pour argent comptant les slogans, les simplifications, les mensonges et les clichés pompeux tels que le "totalitarisme", la "défense de la démocratie", le "péril rouge", etc.

L’expansionnisme américain et les machinations coloniales d’une Amérique perfide ont précisément inclus de force des sémantèmes nouveaux dans le langage, des sémantèmes dont Washington avait besoin pour exprimer ou camoufler vaille que vaille sa sauvagerie, déguisée en universalisme au service du genre humain; l'objectif préventif est de délégitimer toute résistance potentielle et légitimer à l'avance la conquête et l’hégémonie. Les Etats-Unis ont imposé une subversion planétaire du langage et c'est sur la base de cette gigantesque falsification que l’Amérique contemporaine a été éduquée.

Un gigantesque mur de mythes

Pour paraphraser George Steiner, les dirigeants de l’Amérique construisent entre l’esprit américain et la réalité empirique un gigantesque "mur de mythes". Au fur et à mesure, les mots ont perdu leur sens originel et ont acquis les contenus sémantiques propres de la théologie politique universaliste, manipulée par Washington. Le langage est devenu une falsification générale, à tel point qu'il n’est plus capable de saisir ou d’exprimer la vérité. Les mots sont devenus des instruments de mensonge et de désinformation, des convoyeurs de fausseté, servant à bétonner l’hégémonie. «Le langage n’était pas seulement infecté par ces colossales bêtises, il était sommé d'imposer les innombrables mensonges [de la propagande]» (20), d’endoctriner et de persuader les Américains que les nombreux actes visant à mettre des nations entières hors jeu, ainsi que le droit international, que les agressions militaires et les crimes de guerre en Corée, au Vietnam et, plus récemment, au Panama et en Irak, ont servi la cause des grands principes "humanitaires". La subversion du langage par la théologie politique américaine fait en sorte que la vérité empirique ne puisse plus être dite, et érige un mur de silence et de mensonge, qui a pour résultat inattendu l’effondrement de la langue anglaise, héritée de l'histoire, au profit du jargon panaméricain, pure fabrication récente. Et lorsque la langue « a été piquée de mensonges, seule la vérité la plus crue peut la purifier» (21).

Des torrents de parlottes moralisantes

Il est un phénomène américain très étrange que l’on ne retrouve pas en Europe : un Homme de Dieu —d’ordinaire un prêtre— qui s’avère charlatan. Eh bien, dans l’arène politique, après la fin de la première guerre mondiale, le Président Wilson était un de ces "Hommes de Dieu" qui voilait l’expansionnisme américain par des torrents de parlottes moralisantes. Pour Wilson, les Etats-Unis détenaient un rôle, que leur avait dévolu la Providence, celui de diriger le monde. Le wilsonisme était l’origine et la personnification du totalitarisme américain universaliste. A présent, dans l’après-Guerre Froide et l’après-Yalta, nous avons affaire à un nouveau Wilson, un petit Wilson, soit le Président Clinton, qui, à son tour, réveille le torrent de parlottes moralisantes de son prédécesseur; lui aussi se pose comme "Homme de Dieu", et a pris sa place dans la course à l’expansionnisme universaliste, de facture néo-wilsonienne, en utilisant la même vieille notion de Destinée Manifeste et la même théologie politique, cette fois sous les oripeaux du "nouvel ordre mondial". Mais une fois de plus, les concepts de la théologie politique universaliste américaine se dévoilent pour ce qu'ils sont : l’opium de la communauté internationale.

Nikolaj-Klaus von KREITOR.

(http://mid.diplomat.ru/wwwb/main/messages/1220.html... ; trad. fr. : LA).

notes :

*Anders Stephenson Manifest Destiny. American expansion and the Empire of Right (Hill and Wang, New-York, 1995).

(1) Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations (Alfred A. Knopf, New-York, 1948) p. 64.

(2) Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations, ibid., p. 65.

(3) Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations, aux éditions Stanley Hoffman; Contemporary Theory in International Relations (Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, 1960) p. 61.

(4) Louis A. Coolidge, An Old Fashioned Senator: Orville H. Platt (New-York, 1910) p. 302.

(5) Richard Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics (The University of Chicago Press, Chicago, 1965) p. 174.

(6) Richard Hofstadter, ibid. pp. 175, 176, 177.

(7) Claude G. Bowers, Beveridge and the Progressive Era (New-York, 1932)

p. 121.

(8) Richard Hofstadter, ibid. p. 177.

(9) Kenneth M. Coleman, The Political Mythology of the Monroe Doctrine:Reflection on the Social Psychology of Domination, pp. 99, 100, 110

(10) M. Coleman, ibid. pp. 97, 103.

(11) M. Coleman, ibid. p. 102. Coleman quotes after Salvado de Madariaga Latin America Between the Eagle and th eBear (Praeger, New-York, 1962) p. 74

(12) Coleman, ibid. pp. 105, 109.

(13) Carl Schmitt, Grossraum gegen Universalismus in Position und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles 1923-1939 (Duncker & Humblot, Berlin, 1988) pp. 295-303.

(14) Edward Hallet Carr, The Twenty Year’s Crisis 1919-1939 (Harper Torchbooks, New-York, 1964) p. 78; aussi R.S. Baker Public Papers of Woodrow Wilson: The New Democracy.

(15) Voir sur ce sujet: Kenneth W. Thompson, Toynbee and the Theory of International Poitics, aux editions Hoffman, Contemporary Theory in International Relations, ibid., p. 97.

(16) Editions R. S. Baker, Public Papers of Woodrow Wilson: The New Democracy pp. 318-319.

(17) Edward Hallet Carr, The Twenty Year Crisis, ibid. p. 79; aussi Toynbee, Survey of International Affairs, 1936, p. 319.

(18) Edward Hallet Carr, ibid., pp. 79, 80.

(19) Roland Barthes, Mythologies (Hill and Wang, New-York, 1987) pp. 131, 148, 149.

(20) Georg Steiner, A Reader, (Oxford University Press, New-York, 1984), p. 212.

(21) Georg Steiner, ibid. p. 219.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

De Roemeense schrijver Cioran schreef in zijn Syllogismes de l’amertume dat Hitler gepoogd heeft de beschaving te redden door de barbarij. Een barbaarse poging, maar niettemin de laatste poging in het Westen volgens Cioran. Dat is allicht de reden waarom westerse beschaving en westerse waarden nu het ordewoord zijn van barbaren, die zich ervan bedienen voor politiek en ander gewin. Voor hen geldt: zij verkrachten de beschaving om de barbarij te redden. Nationalisten die zich dit beschavingsdenken eigengemaakt hebben, slaan de bal volledig mis. In de volgende tekst leggen we uit waarom.

De Roemeense schrijver Cioran schreef in zijn Syllogismes de l’amertume dat Hitler gepoogd heeft de beschaving te redden door de barbarij. Een barbaarse poging, maar niettemin de laatste poging in het Westen volgens Cioran. Dat is allicht de reden waarom westerse beschaving en westerse waarden nu het ordewoord zijn van barbaren, die zich ervan bedienen voor politiek en ander gewin. Voor hen geldt: zij verkrachten de beschaving om de barbarij te redden. Nationalisten die zich dit beschavingsdenken eigengemaakt hebben, slaan de bal volledig mis. In de volgende tekst leggen we uit waarom.

Russes et Américains se livrent en ce moment à un gigantesque Monopoly stratégique en Asie centrale. A la clé, le contrôle de bases militaires.

Russes et Américains se livrent en ce moment à un gigantesque Monopoly stratégique en Asie centrale. A la clé, le contrôle de bases militaires.

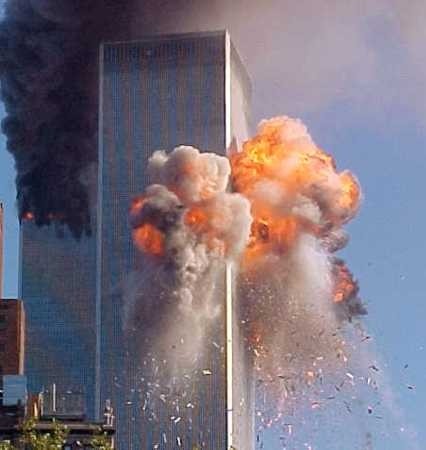

Interrogé dans le Libre Journal d’Emmanuel Ratier sur Radio Courtoisie, le professeur de géopolitique des officiers supérieurs de l'Armée française a déclaré qu'il n'adhérait pas aux théories alternatives sur le 11 septembre. Néanmoins, dans le cadre de son ouvrage sur le choc des civilisations, il avait estimé que ces théories, scientifiquement intéressantes, avaient leur place. De plus, en tant qu'analyste, il se permet librement de douter du rapport officiel américain sur les attentats, doute qui ne le fait toutefois pas adhérer aux théories pour lesquelles il a été brutalement exclu. Il fait remarquer que les Américains sont capables de mentir pour arriver à leurs fins, comme l'a montré la fausse accusation à l'égard de l'Irak de Saddam Hussein concernant les armes de destructions massives. En outre, il rappelle qu'aux Etats-Unis, ce débat est ouvert et libre. Et de constater, mais on le savait, que la liberté d'expression n'existe plus en France.

Interrogé dans le Libre Journal d’Emmanuel Ratier sur Radio Courtoisie, le professeur de géopolitique des officiers supérieurs de l'Armée française a déclaré qu'il n'adhérait pas aux théories alternatives sur le 11 septembre. Néanmoins, dans le cadre de son ouvrage sur le choc des civilisations, il avait estimé que ces théories, scientifiquement intéressantes, avaient leur place. De plus, en tant qu'analyste, il se permet librement de douter du rapport officiel américain sur les attentats, doute qui ne le fait toutefois pas adhérer aux théories pour lesquelles il a été brutalement exclu. Il fait remarquer que les Américains sont capables de mentir pour arriver à leurs fins, comme l'a montré la fausse accusation à l'égard de l'Irak de Saddam Hussein concernant les armes de destructions massives. En outre, il rappelle qu'aux Etats-Unis, ce débat est ouvert et libre. Et de constater, mais on le savait, que la liberté d'expression n'existe plus en France.

Debout devant le Siegessaule, le monument commémorant les victoires de la Prusse sur le Danemark, l’Autriche et la France durant les guerres qui ont vu naître le second Reich, Barack Obama s’est déclaré lui même, « citoyen du monde » et a parlé d’un « monde debout comme un seul homme ».

Debout devant le Siegessaule, le monument commémorant les victoires de la Prusse sur le Danemark, l’Autriche et la France durant les guerres qui ont vu naître le second Reich, Barack Obama s’est déclaré lui même, « citoyen du monde » et a parlé d’un « monde debout comme un seul homme ».

Schmitt's meest invloedrijke werk en één van de belangrijkste werken van de politieke theorie van de twintigste eeuw is Der Begriff des Politischen1. Hierin ontwikkelde hij zijn vriend-vijand theorie. Typerend voor het complexe denken van Schmitt is dat het decisionistische karakter aanwezig in zijn denken drie onderscheidende subcategorieën bevat: soeverein decisionisme2, antagonistisch decisionisme en constitutioneel decisionisme3. Decisionisme is algemeen beschouwd een term die aanduidt dat de contextuele beslissing van het individuele subject een centrale positie inneemt als de bron van politieke/existentiële waarmerking en bekrachtiging m.a.w. het is de concrete beslissing die van belang is. Ten onrechte wordt het antagonistisch decisionisme in Der Begriff des Politischen als representatief beschouwd voor zijn volledige oeuvre. Schmitt's werk wordt vooral gekenmerkt door een gefundeerde kritiek op de liberale (parlementaire) democratie. Parlementaire democratie is, volgens Schmitt, een contradictio in terminis. De wil van het volk kan niet vertegenwoordigd worden door een technische orde van parlementair debat en compromissen. Voor Schmitt heeft het parlement de waarde van een verzekeringshuis voor de economische kapitalistische machthebbers. De vorming van het algemeen belang is in een moderne democratie niet waarachtig democratisch want door belangen gefragmenteerd alvorens deze nog maar gevormd kan worden. Liberale democratie, argumenteert Schmitt, kan aldus nooit een waarachtige democratie zijn aangezien het slechts een instrument is die de private belangen van machtige kapitalistische groepen inbrengt in de uitvoerende macht. Daardoor kan een liberale democratie nooit een werkelijk legitieme regering voortbrengen. Het kan in het beste geval overheidsinstellingen voortbrengen die zichzelf rechtvaardigen door de inferieure criteria van legaliteit.

Schmitt's meest invloedrijke werk en één van de belangrijkste werken van de politieke theorie van de twintigste eeuw is Der Begriff des Politischen1. Hierin ontwikkelde hij zijn vriend-vijand theorie. Typerend voor het complexe denken van Schmitt is dat het decisionistische karakter aanwezig in zijn denken drie onderscheidende subcategorieën bevat: soeverein decisionisme2, antagonistisch decisionisme en constitutioneel decisionisme3. Decisionisme is algemeen beschouwd een term die aanduidt dat de contextuele beslissing van het individuele subject een centrale positie inneemt als de bron van politieke/existentiële waarmerking en bekrachtiging m.a.w. het is de concrete beslissing die van belang is. Ten onrechte wordt het antagonistisch decisionisme in Der Begriff des Politischen als representatief beschouwd voor zijn volledige oeuvre. Schmitt's werk wordt vooral gekenmerkt door een gefundeerde kritiek op de liberale (parlementaire) democratie. Parlementaire democratie is, volgens Schmitt, een contradictio in terminis. De wil van het volk kan niet vertegenwoordigd worden door een technische orde van parlementair debat en compromissen. Voor Schmitt heeft het parlement de waarde van een verzekeringshuis voor de economische kapitalistische machthebbers. De vorming van het algemeen belang is in een moderne democratie niet waarachtig democratisch want door belangen gefragmenteerd alvorens deze nog maar gevormd kan worden. Liberale democratie, argumenteert Schmitt, kan aldus nooit een waarachtige democratie zijn aangezien het slechts een instrument is die de private belangen van machtige kapitalistische groepen inbrengt in de uitvoerende macht. Daardoor kan een liberale democratie nooit een werkelijk legitieme regering voortbrengen. Het kan in het beste geval overheidsinstellingen voortbrengen die zichzelf rechtvaardigen door de inferieure criteria van legaliteit.