REVOLUTIONARY CONSERVATIVE:

INTERVIEW WITH JONATHAN BOWDEN

REVOLUTIONARY CONSERVATIVE: INTERVIEW WITH JONATHAN BOWDEN As conducted by Troy Southgate

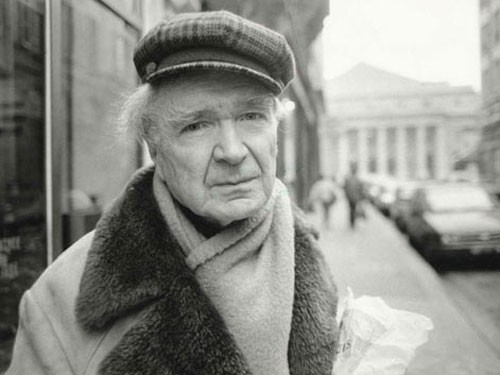

Jonathan Bowden is the Chairman of the New Right and a man I am proud to regard both as a like-minded spirit and a friend. The following interview was conducted in the summer of 2007.

Q1: Your family background is a heady mix of Irish and Mancunian and you were brought up in rural Kent. Would you say that any of this helped to shape your intellectual development in any significant way?

JB: One’s origins obviously influence the way everything turns out in the end. I actually spent many of my formative years in the south Oxfordshire countryside, but I do admit that the Kent coast offers a certain draw. I was born in Pembury maternity hospital in mid-Kent in 1962 and the family later branched out into Bearstead after that. I remember a blue Volkswagen beetle, an extremely low-lying bungalow, roundabouts, that sort of thing… it was all very middle-class. I especially recall a Gothic moment from my own childhood; it concerned a mad woman or witch who lived up the way. She seemed to be a sort of Grendel’s mother – you know the kind. Anyway, rumour had it that she used to sit stark naked behind her letter box, dressed only in a black balaclava helmet, and any woman passing by would then be subjected to ferocious abuse. Scatology wasn’t the word for it, if you take my drift. Then, after a certain time had elapsed, the police would be called and she’d be sat there, dressed up to the nines, with cream teas and all the rest of it. It was essentially an elaborate attempt to flirt with, seduce or just fraternise with the local policemen. Then, as soon as they’d departed and she’d promised to behave, our wired sister would be back at the letter box fulminating. All other women were the object of her hate. No feminist sisterhood in evidence there, then. Its sexual hysteria and related screamings – I remember it all as if it were yesterday. My mother was terrified of her. We always had to go round the other way. Gothic or macabre things like that have always intrigued me – it’s the hint of chaos underneath bourgeois suburban conformism, you see. Life – when you stop to consider it – is really a painting through which people articulate their own death. What interests me is the artistry to it; it’s what our forebears, the Elizabethans, used to call the skull beneath the skin.

Q2: A few years ago now, you published a series of books under a different name. Tell us more about the themes involved and what you were trying to achieve at the time.

JB: Yes, I admit that your question is along the right lines. I’ve written a great deal down in the years and under various names – one of them happened to be John Michael McCloughlin, as I recall. I’ve certainly written between thirty and fifty books – depending on how you choose to look at it. At one level I’ve composed purely for myself – fiction, plays, non-fiction, memoirs, belle lettres, higher journalism, lyrics, prosody, experimental or stream-of-consciousness work, you name it. At present it’s all beginning to appear on the internet. My website – www.jonathanbowden.co.uk – contains one full manuscript. It’s an e-Book in PDF format. It’s entitled Apocalypse TV and consists of at least 100,000 words. It’s approximately 240 pages. A Platonic dialogue between a Christian and a pagan voice, it deals with Turner Prize art or the “Sensation” exhibition, criminology and the murders of Fred and Rose West, the concept of Political Correctness, all sorts of things. A short story, A Ballet of Wasps , also exists on the site. Hopefully – and before too long – a great deal of material will appear in this way. It’s essentially got to be scanned, edited, converted to PDF and then uploaded. A play which you have read, Troy, called Lilith Before Eve , has recently been added to the site. The following three short stories, Golgotha’s Centurion, Wilderness’ Ape and Sixty-foot Dolls , will appear relatively soon. There are also four more plays known as Glock’s Abattoir, We are Wrath’s Children!, Evolution X and ,i>Stinging Beetles, for example. Ultimately, one of my life tasks is to put all of it online and then see if publishers, small outfits, that sort of thing, would be willing to do hard copy versions. One point of interest: the publisher Integral Tradition Publishing has expressed an interest in possibly treating Apocalypse TV in the way I describe – although whether this will ever extend to a desire to publish full novels of mine, such as Al-Qa’eda Moth or The Fanatical Pursuit of Purity, is altogether another issue. But, rest assured, I will bring out everything I’ve ever done over time, even if it’s only in e-Book form on the internet. Politics is just a side-line, you see; artistic activity is what really matters. The one alters effects; the other changes the world. As Bill Hopkins once told me, one man sat writing alone in a room can alter the entire cosmos. It’s the ability – through a type-writer or whatever else – to radically transform the consciousness of one’s time. Cultural struggle is the most interesting diversion of all. There’s a Lancastrian truism that my mother retailed to me: “truth is a knife passing through meat”. Well, in this particular freeway one special coda stands out – you must become your own comet streaking across the heavens – all else is just a matter of flame, spent filament, rock or tissue, en passant, which slopes off to the side. Avoid those stray meteor shoals casting off to one’s left; they are just the abandoned waifs and strays of a spent becoming. Let your life resemble a bullet passing through screens: everything extraneous to one’s task recalls such osmotic filters. (I’d especially like to thank Daniel Smalley and Sharon Ebanks for their manifold assistance with these websites. Sharon’s earlier contribution was the following: www.jonathanbowdenart.co.uk). Do you wish to survey something I’ve just written? It’s a bit of a prosody based on a Futurist painting by Fortunato Depero called Skyscrapers & Tunnel (1930).

Do they make the most Of a tubular scene-scape Designed without cost And collapsing into date Crepe rape spate fate constant ingrate?

Q3: Please tell us how you came to be involved in the Western Goals Institute, a vociferously anti-liberal and anti-communist tendency which originated in 1989 as an offshoot of the American ultra-conservative group of the same name.

JB: Yes, the organisation known as Western Goals was a bit of a shape-shifting entity – it began as Western Goals UK and then transformed itself, eventually, into the Western Goals Institute. Later still it recomposed itself into the British chapter of the World League for Freedom and Democracy; a group which, as it didn’t believe in either freedom or democracy, was rather amusing. I gave them my support – I was actually deputy chairman for a while – because I agreed with a merciless prosecution of the Cold War. Right-wingers of every type and race aligned across the globe against communism. The war had to be fought tooth and branch. I essentially concurred with Louis Ferdinand C’eline’s mea culpa about Marxist-Leninism – after having toured the Soviet Union on the proceeds of Journey to the End of the Night and Death on Credit. Don’t forget that the third world war, to use a different nomenclature for the Cold War, proved to be an alliance between Western hawks or rightist liberals and neo-fascism across the Third World. Groups like Unita, Renamo, Broad National Front (FAN), the Triple A, the United Social Forces, The Konservative Party and HNP, the Contras and Arena – never mind Ba’athism… all of these tendencies were Ultra in character. Had they all been Caucasian in profile, such groups would have seemed indistinguishable from the OAS or VMO. It was vitally necessary to delouse those “communist peons of dust”… to adopt a line from a stanza by Robinson Jeffers. I have always believed with Mephistopheles in Goethe’s Faust, whether paraphrased by Sir Oswald Mosley or not, that in the beginning there is an action.

Q4: Shortly afterwards you founded the Revolutionary Conservative Caucus with Stuart Millson. What were the reasons behind the establishing of this group and, realistically, how much do you think it managed to achieve?

JB: Ah yes, the Revolutionary Conservative Caucus and all that jazz. Where have one’s salad days gone? Anyway, the RCC was set up by Millson and myself as a cultural struggle tendency. Never really conservative, except metaphysically, it wanted to introduce abstract thought into the nether reaches of the Conservative and Unionist party – an area habitually immune to abstract thought, possibly any thought at all. There have always been such ginger groups – Rising, National Democrat and later Scorpion, Nationalism Today, Perspectives, the European Books Society, the Spinning Top Club, the Bloomsbury Forum and now the New Right. The important thing to remember is that these groups are fundamentally similar – irrespective of distinct semiotics. The system of signs may jar, but, in truth, all of them are advocating radical inequality and meaning through transcendence… that’s the key. As to accomplishments or achievements… well, they were really twofold: first, the mixing together of ultra-conservative and neo-fascist ideas; second, a belief in the importance of meta-politics or cultural struggle. By dint of a third or more casual reading, various publications like Standardbearers , Oswald Spengler’s essay Man & Technics , the ‘Revolutionary Conservative Review’, a brief and intermediate magazine called Resolution and the ultra-conservative journal Right Now… all of these formulations came out of this nexus. It’s a creative vortex, you see? Let’s take one example: my interview with Bill Hopkins in Standardbearers… this links right back to the fifties Angry Young Men and to Stuart Holroyd’s productions in Northern World, the journal of the Northern League. This interconnects – like Colin Wilson writing for Jeffrey Hamm’s Lodestar – with not only Roger Pearson but also the fact that members of the SS were in the Northern League.

Sic cum transierint mei Nullo cum strepitu dies Plebeius moriar senex. Illi mors gravis incubat Qui notus nimis omnibus Ignotus moritur sibi.

It’s this which has to be avoided.

Q5: Your first association with the New Right was as a guest speaker at the very first meeting in January 2005. What made you want to become more involved with the group and what role do you think it can play in the future?

JB: I became involved because of a residual respect for what the New Right and GRECE were trying to achieve. For my own part, this has something to do with the fact that the New Right wishes to bring back past verities in new guises. It ultimately recognises an inner salience; whence the Old Right enjoyed a Janus-faced discourse: whether esoteric or exoteric in character. Do you follow? Because the outer manifestation tended to be conspiratorial, however defined. Whereas the innermost locution rebelled against old forms, postulated a Nietzschean outlook and adopted a pitiless attitude towards weakness in all its forms. Irrespective of this, the New Right recognises that fascism and national-socialism were populist or mass expressions of revolutionary conservative doctrines. Indeed, the Conservative Revolution is tantamount to Marxism on the other side: the truth of the matter is that Evola, Junger, Spengler, Pound, Moeller van den Bruck, Bardeche, Revillo P. Oliver, Rebatet, Brasillach, Jung, Celine, Wyndham Lewis, Yockey, Bill Hopkins and Arthur Raven Thompson, say, are actually to the right of their respective political movements. It’s the same with the extreme left on the other side – whether we’re talking about Adorno, Horkheimer or Althusser. Who’s ever really read Sartre’s The Dialectic of Critical Reason? As to any influence our group might have… well, perhaps it would be best to put it in this manner. I think that the New Right can prove to be a nucleus for illiberal thinking, albeit of a revolutionary and conservative character. Take, for example, Tomislav Sunic’s thesis, Against Democracy; Against Equality – a History of the European New Right. In this purview it becomes obvious that the Conservative Revolution was the seed-bed or think tank for fascism and national-socialism, much in the manner that theoretical Marxism was for communism. In the latter’s case, one only has to think of Adorno and Horkheimer’s The Dialectic of Enlightenment as the forcing house for ‘sixties revolutionism – far more, say, than Marcuse or the Situationists. Percy Bysshe Shelley, in Paul Foot’s terms Red Shelley, once described poets as the unacknowledged legislators of mankind. But, in all honesty, if we were to substitute the word intellectual or philosopher for poet then you might be nearer the mark. (All of which isn’t to take away for a moment the impact of poets like Kipling, Robinson Jeffers or the blind and recently deceased bard John Heath Stubbs, for example). Yet, I say again, one thing that we must deliberate upon is the power of conception. A man who possesses an idea or a spiritual truth is the equivalent of fifty men. Every pundit, tame journalist, academic or mainstream politician is mouthing hand-me-down ideas from a philosopher of yesteryear. At one level artists and intellectuals have no power whatsoever; undertake a parallax view or examine it in a reverse mirror, then you will see that they are matters of the universe. For those who have heard of Mosley, Degrelle, Jose Antonio Primo de Riveria, Mussolini, even at a push Julius Caesar; figures of Bardeche, Thomas Carlyle, Spengler and Lawrence R. Brown will remain forever arcane and mysterious. But fate’s mysterious witching hour knows that you can never have one without the other.

Q6: How did you reconcile your role as Chairman of the New Right, a self-proclaimed elitist and anti-democratic group, with your former position as Cultural Officer of the British National Party (BNP)?

JB: I feel that there was no great contradiction between the New Right and the British National Party. It’s a conundrum that revolves around the exoteric-esoteric fissure mentioned before. The British National Party is a populist or nativist group – it currently has about fifteen percent electoral support across Britain. No campaign and one leaflet garners a tenth of votes. Any sort of campaign nets 15%+; whereas a full-on methodology, Eddy Butler style, can get up to a fifth or a quarter of the vote. Bearing in mind that England is now fifteen per cent non-white then these margins represent an even higher proportion of Caucasia. Given this, the party represents a plebiscitary wing, the organisation’s inner spine are (for the most part) traditional nationalists; whereas their mental fodder needs to be provided by groupings like the New Right. Hierarchically speaking, the new reformats the old, albeit with a new cloak. Let’s put it this way: New Right sensibility sublimates Julius Evola’s The Metaphysics of War into Nietzsche’s The Will to Power. You have to understand that on the doorstep a small proportion of electors can vaguely recollect what country they’re living in… never mind anything else. Philosophy blinds them to a dance of sharp-toothed wolves. My, what large teeth you have, Granny – said little Red Riding Hood. Never mind: the real point is to achieve transcendence or becoming. Let’s begin with Voice of Freedom turning into Identity, inter alia, which leaps upwards to New Imperium – a step to the side of which might really be Bill Hopkins’ essay, Ways Without Precedent, in the volume of essays which served as the Angry Young Men’s manifesto. It was called Declarations. Yet perhaps even a step beyond this actually exists. Doesn’t one of Elisabeth Frink’s sculptures of a Soldier’s massive cranium – or one of her Goggle-heads, perchance – indicate a move ahead into aesthetic puissance? Everything that exists is about to transmute into a superior variant, an intellectual and spiritual speck of light which exists over it. As a BNP activist who’d been electioneering in the streets of East London once told a journalist; “If there’s nothing above you then there’s nothing to aspire to”.

Q7: Is there any real difference between the natural ascendancy of the strong over the weak – a recurring theme in your speeches – and the ruthlessness of capitalist economics?

JB: Again, as before, my answer has to begin and end with a postulation of hierarchy tout court. Do you see? It all has to do with the fact that economics is the lowest level of social reality. It remains purely material. Despising it is no good; what you have to do must be to effectively transcend it. The neo-utilitarian economist, Arthur Marshall, who was active at the turn of the twentieth century once famously described his subject as the dismal science. Just so… literary-minded types have always preferred belletrists of finance, whether J.K. Galbraith or Hilaire Belloc’s Economics for Helen. What you need to do is accept the market as the basis for a national economy that will be mainly privately owned, as Tyndall advocated in the Eleventh Hour, and then impose implacable political ethos on it from above. Politics must master economics; businessmen must be made to be spiritually subordinate to spiritual verities: the supreme expression of which is Art. Money then serves higher interests to which it is beholden – not the other way around. In all vaguely autocratic systems the economy operates in the way I’ve described. Ultimately you have to teach people not that money is the root of all evil – that’s purblind Biblical moralising – but that capital proves to be little more than fuel. To start up your car you need to put the key in the slot. Economic activity then has to serve the national community – not the reverse. As to the alleged ruthlessness of capitalist economics – that’s largely Darwinian romanticism. Does an eagle suffer from pity as it tears its prey to pieces in the stump of a tree? Anyway, do you really suppose that we have an unfettered market after over a century of state intervention or social democratic manipulation of its mechanisms? The only real success the far-left’s ever had was to provide shot-gun marriages for statist institutions in the West. New liberals designed pension, health, credit, insurance and social housing schemes in order to buy off proletarian rebellion from below. It owed as much to the far-right as the accredited Left – hence Skidelsky’s hero-worshipping of Mosley in his biography of that name. (This author moved from being right social democrat to a left conservative at a later date). Likewise, Sir Oswald Mosley’s New Party contained Marxian economists and social commentators like John Strachey – later to be Minister of Food in the post-war Labour government. The real point has to be the metaphysical guiding post behind Mosley’s post-war treatise, The Alternative. Subordinate economics to the meaning of politics not its management. The whole point of a political class is to impose a morality on the market – as Heseltine, of all people, once said, market economics has no ethical system otherwise. Von Hayek’s methodology of the implicit moral goodness of markets (because self-correcting) is flawed. But de Benoist’s attack on an advocacy of jungle law – whether directed at von Mises, Hayek, Friedman, etc… falls sheer. Why so? Because all that’s wrong with primitivism, brutalism and what Ragnar Redbeard called Might is Right has to be an absence of culture. That’s the salient point to remember. No Sistine chapel ceilings would ever have been painted without a systematic metaphysic to master gold. Put it in its proper place, why don’t you? Yet you can only do so after its creation. In this custodianship Sir Digby Jones, the former director general of the CBI, has to find himself subordinated to the manifestation of those eight symphonies by Sir Peter Maxwell Davies.

Q8: How ‘new’ is the New Right?

JB: It is clear to me that the New Right is diverse and diachronic in form. Like the refracted sides of a cerulean gem it casts many different slants afoot. All of these shimmer and break against a dark glass. To be truthful, the biggest disjunctions between old and new have to do with reductionism, conspiracy and revisionism. The old accepts the first two categories and could be said to have reformulated itself by virtue of the third. Perhaps we could go as far as to say that Revisionism is the reworking of the Old Right in modern guise – revisionist literature could then be considered to be the Old Right’s research and development. Just so… maybe Butz, Samning, Steiglitz, Baron, Berg, Harry Elmer Barnes, Rudolf, Mattogno, Graf, Faurisson, Zundel, Rassinger, Joachim Hoffmann, Heddessheimer, et al, are really Maurras, Weininger, Brasillach, Drieu la Rochelle, Celine, Barres, Revilo P. Oliver, Yackey, Ezra Pound, Jack London and Rossenberg… all come round again. I think, in these circumstances, that the New Right is a differentiated codex or semiotic – it enables a great deal of radical conservative material to return, maybe in a new guise. Although another point should be made, in that ultra-Right movements tend to have an occult trajectory. They manifest two sides: the esoteric and the exoteric. This can be considered to be a polarity between internal and external. For the masses Jean Respail’s Camp of the Saints or Christopher Priest’s Fugue for a Darkening Island; for the elite Count Arthur de Gobineau’s Essay on the Inequality of the Human Races . To quote yet another example – for mass taste Kolberg or Der Ewige Jude; for elitist consumption Leni Riefenstahl’s Olympia or the Italian film industry’s version of Ayn Rand’s We the Living. Even Hans Jurgen Syberberg’s seven hour epic, Hitler: a Film from Germany, strives for neutrality in an area where only negative partisanship is allowed. In this context Steukers, Sunic, Gottfried, De Benoist, Walker, Lawson, Krebs and so forth, are the inner elitism or vertical dimension amidst a general carnival. They are less the meat in the sandwich than the inner pagan and non-humanist core to ideas which the residuum cannot grasp unless they are put in a more basic form. It must only be true the less it is understood, in other words… By virtue of our silk-screening, reductive and metaphysical conspiracies are materialisms. They are explanations on a physical level. New Right discourse internalises and sublimates this doxa; it circulates it as spiritual velocity. Aesthetically speaking, what can be transmuted – for a philistine or mass public – as Max Nordau’s Degeneration becomes Ortega Y Gasset’s The De-humanisation of Art at a more advanced illustrative push. Perhaps, even as a reverse dialectic, Wyndham Lewis’ The Demon of Progress in the Arts provides an overlapping negation to Y Gasset’s thesis – all prior to a new or renewed synthesis. Ethnically speaking, one might aver that The Turner Diaries amount to the outside face of the Bell Curve’s Junction. Artistically again, doesn’t Ayn Rand’s The Fountainhead provide a fusion, in mock-libertarian guise, of internal and external messages in a bottle? Whereby the heroic modernist Roark – based loosely on the living example of Mies van der Rohe – overlaps with the neo-classical sculptor ‘Steve’. A character which was loosely based on Gustav Thorak, an artist who’s heroic figurine, Atlas, outside the grand central station in Chicago influenced Ayn Rand’s last right-anarchist novel, Atlas Shrugged. I would go so far as to say that the New Right is a toxic cerebration to the Old Right’s fist: in musical terms it’s Screwdriver becoming Laibach and then morphing into Carl Orff. But isn’t Verese’s noise brought back into focus by Igor Stravinsky’s The Right of Spring? After the performance of which – the master Stravinsky had to be guarded at his concerts, like a prize fighter. Diaghilev strove to remain highly jealous throughout.

Q9: You have a keen interest in Modernism. Why does this form of artistic expression appeal to you most and what, in your opinion, makes Modernism so superior to Modern Art?

JB: Ah yes, the issue of Modernism… I’m an ultra-rightwing modernist, let’s make that clear. Even though some of my work is traditional, restorationist, historical and semi-classic in spirit… nonetheless, I’m a modernist, even on some occasions an Ultra-modernist. Let’s be definite about this: some of my pictures do relate to Bosch, Redon, Klimt, Bacon, Pacher, ancient Greek sculpture and so on, but primarily I wish to create new and ferocious forms. They must come from within; what you really require is an image the like of which no-one has ever seen before, even dreamt of prior to your conception. Bacon always declared that he wanted to paint the perfect cry, after the fashion of the nurse on the steps facing the White Guards in Battleship Potemkin. I never wished to paint the greatest scream a la Poussin’s Massacre of the Innocents. No. For my part, I wanted to paint the most ferocious image of my time – these works are not neurotic, paranoid, schizoid, disturbed or mentally ill, as some might suggest… they are passionate integers of fury. The effort is to project strength and power. One cares nothing for the aesthetic standards of the masses; they are children who only like what they know or feel comfortable with. What really matters has to be the ecstasy of becoming – early or classic modernism happened to be exactly that. It was an attack on sentimentality; it proved to be an art purely for intellectuals. It was anti-humanist, elitist, inegalitarian, vanguardist, misanthropic, sexist, racist and homophobic – all good things. It gave witness to the neo-classic bias within the Modern that related to the theories of T.E. Hulme, a revolutionary conservative, and Ortega Y Gasset, a mild fascist. In the latter’s Dehumanisation of Art he preaches a new style against the Mass – that notion has always intoxicated me; to trample upon the masses and synthesise them into a new evolutionary surge has to be our object. The failure of extremist conservatism, fascism and national-socialism was material; revolutionary right-wing ideas may only really flourish spiritually: art has to be its vehicle; the stars its limit… homo stultus, the putty. Early modernism found itself penetrated by these ideas… only much later did it become a vehicle for liberal humanism. A move which in and itself related to the academic, restorative and conservative aesthetic tendencies in Soviet and Nazi art. One of the ironies is that revolutionary art becomes liberal wall-paper; while revolutionary movements adopted philistinism as their watchword. Their anti-formalism became a rigid fear of upsetting the majority. Art partly exists to disturb expectations, but liberal anti-objectivism has gradually dissolved this influence. An image like Tato’s March on Rome becomes more and more diffuse… until you end up with a David Hockney sketch, a Yorkshire scene bathed in light, and adorning a corporate office anywhere in the world. But let’s not fall into the trap of talking about the revolution betrayed – that’s such a bore. Also, revolutions are always betrayed; that’s their purpose. It’s only then that we recognise the salient truth: namely, they are part of life’s warp and weft. They have to be taken - to use Truman Capote’s axiom – in Cold Blood. A dilemma which brings us to the exposed issue of post-modernism, I dare say.

Q10: A talented and accomplished artist, you have produced over 200 paintings of your own. What first motivated you to take up painting, and how would you describe your own inimitable style?

JB: Unlucky for some, eh? Well, let’s look at it in this way… between around six or thirteen years of age I used to draw comics or graphic novels. They were my first form. Around two thousand images definitely came into the world as a consequence of these endeavours. They were my first love, I suppose – primarily due to their combination of words and images. A factor which also accounts for my interest in the graphic, the horrific or Gothic, the linear and the pre-formed. Contrary to the desiderata of pure modernism, in graphic work you always know where you’re going but not necessarily where you intend to end up. After a brief gap – grammar school and so on – I started to produce images again. Yet now a subtle change had taken place. The pictures underwent a metamorphosis into full-scale paintings and over around thirty years have mounted up to at least 215 works. Some of the early ones are framed; others not. Around 175 or 177 (depending) are available for viewing on my website (www.jonathanbowden.co.uk), sundry sketches and preliminaries will follow… and the coup de gras shall be those graphic novels which await scanning and upload at a later date. Personally speaking, I find them to be captivating in their allure. They are extremely varied in their focus – some are ferocious, savage and expressionist; others are erotic, playful and sensual; still more have a classic, restorationist or historical bias; while the remainder embody autobiographical and ideological themes. Some pertain to child art or the ramifications of Art Brut: that is, a willing or known primitivism in terms of artistic silence. Certain other paintings are literally portraits of people known to me; whilst early on I experimented with the psycho-portrait – here you illuminate a person’s nature and not their looks. Although eschewing abstraction – unlike Norman Lowell – I’ve never been interested in pure representationality after the invention of photography to do it for you. Do you recall those nineteenth century series of photographs by the master Edward Muybridge? He was one of the great pioneers of slow-motion, frame by frame photography when this art or science was in its infancy. A sequential art motif featuring two men engaged in Graeco-Roman wrestling has to be an early classic. These images in particular had profound influence on Francis Bacon’s oeuvre. Anyway, if we examine it closely then this tradition splits several ways. It leads to the strip cartoon, the cartoon or funny, comics and the story board – a development that prepares the ground for early silent cinema. So inter alia, the fantastical and linear presentation of action becomes art’s necessity. All of which involves going inside the mind so as to furnish provender – imagination then facilitates change, transmutation, forays from within and the custody of inner space. An eventuality which portends Modernism – why don’t you think of me as a heterosexual version of Francis Bacon? Maybe you could construe yourself, Troy, as the famous critic David Sylvester with whom Bacon had a well-known artistic dialogue in Plato’s tradition. Thames and Hudson published it years ago.

Q11: In his recent book, Homo Americanus, the Croatian author Tomislav Sunic notes that “postmodernity is hypermodernity insofar as the means of communication render all political signs disfigured and out of proportion.” (p.150)? What is your view on post-modernism and hyper-modernism?

JB: I actually question whether the concept of hyper-modernity actually exists, but we don’t want to end up in a cul-de-sac of meaning and response. By no means… Do you happen to recall that story by H.P. Lovecraft, Pickman’s Model, where the artist’s baying creature at the end of various Old Bostonian tunnels was taken from life? That’s the point… Anyway, in Tomislav Sunic’s Homo Americanus, which I have to admit that I had a hand in editing, he makes a situational point about post-modernism. Note: Situationism was a literary theory of excess, somewhat ‘terrorist’ in spirit, which grew out of a fragment of late surrealism. Its chief text was Guy Debord’s The Society of the Spectacle. Certainly the notion of a twenty-four hour media circus which penetrates everything, cyclonically, has come to be seen as a cliché. Nowadays , a thinker like Jean Baudrillard just tidied up post-modern excess and evinced an ironic distance over any attachment to left radicalism. Post-modernity is really about patterning. It’s an Asiatic or Oriental deportment; one in which displaced tarot cards are endlessly displaced and new meanings then become attached to them. It self-consciously adopts a mosaic’s inflexions, but variously complex or contradictory currents enter into the mixture here. Yet misnomers abound: Stravinsky’s neo-classicism early on in the twentieth century is definitely post-modern in feel… yet historically it can hardly be described as such. Whereas an extremist modernist text written after the Second European Civil War by Samuel Beckett, Comment C’est (How It Is), could be delineated as a post-modern elixir. In it two forms – vaguely reminiscent of the actors Patrick Magee and Max Wall – drag themselves across plateaus of mud towards an uncertain future, mouthing imprecations all the while. Also, there is a complicated interaction between post-modernist diction and historical revisionism over the Shoah. Its extreme relativism, metaphysical subjectivism and heuristic bias lend itself to micrological analysis, rather like Kracuer’s estimation of the German film industry. Nonetheless, the hermeneutical pea-souper which clings to Paul de Mann’s Blindness & Insight definitely has something to do with his own partiality for writing on behalf of Leon Degrelle-like journals during that conflict. Paradoxically though, deep textual analysis or criminological fare, rather like Faurisson’s exegesis, can quite easily dovetail itself with Thion’s post-structuralism, whereby all media certainties become questionable. As to hyper-modernity, what can one say? Perhaps it relates to the mass media’s electronic self-consciousness – the self-consciousness of its own self-consciousness, if you like. Now post-modernism truly behaves like a serpent devouring its tail, or the Worm Ouroborous. It also betokens those cinema audiences in the ‘fifties, metaphorically, who sat in darkened flea-pits watching in X-Ray specs. Possibly hyper dims post-modernity, if only to provide its apotheosis and defeat. A chimpanzee sits before a Sony Playstation playing a Gulf War game with News 24 alive in the background… maybe the latter scenes in Pierre Boulle’s novel, Monkey Planet, have a certain salience. Particularly when these gestures are interestingly spliced with Christopher Priest’s racialist science-fiction novel, Fugue for a Darkening Island… the one with a piece of Ploog-like fantasy art on the cover. A neglected work – it nevertheless intones values similar to those of a British Camp of the Saints. The point to make throughout all of this, however, is that culture cannot just elicit a significatory response. It must entertain an essentialist or organic bias (even in its existential mists) – otherwise it’s meaningless. One can then look forward to conceptual art replacing an art of concepts; wherein Stewart Home’s interpretation of Manzoni’s cube smears over Kipling’s The Stranger.

Jonathan Bowden may be contacted in writing via BCM Refine, London WC1N 3XX, England.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

De politieke en financiële gangsters van de machtskaste hebben weer een origineel plan bedacht om het geld van het eigen volk door te kunnen sluizen naar het buitenland. Of beter gezegd, hoe ze geld weg kunnen pikken uit de zakken van de gewone mensen om het daarna in de casino-jackpots (eenarmige dieven) van het wereldkapitalisme te stoppen. De verantwoordelijke voor deze diefstal is Minister van Financiën Reynders. Hij heeft deze kostelijke grap bedacht. Mijnheer is dan ook een ware marionet en vertegenwoordiger van een vazalstaat, een vazalstaat van de kapitaallobby die men in de Brusselse salons billenkletsend België noemt. Want inderdaad, deze Belgische rampstaat is eigenlijk geen echte in zijn hoedanigheid, maar een omhulsel, dat gebruikt wordt door machtselites voor eigen gewin en als melkkoe voor globalistische projecten van de op het wereldkapitaal en op de wereldmarkt gerichte financiële dievenbendes. Wat heeft deze mijnheer Reynders ditmaal gepresteerd (naast liegen, bedriegen en banken verkopen)? Op een bijeenkomst van de 20 belangrijkste industrie- en groeilanden, de G20 (waar België niet eens toe behoort) heeft deze parvenu zich als een dronken lor die niet goed bij zinnen is ons volk verplicht om aan het IMF (Internationaal Monetair Fonds) 4 miljard euro over te maken. "We hebben 2% van het totaalbedrag beloofd", zegt Reynders, "zo plaatsen we ons bij de eerste 20 financiers van het IMF". Voor een land dat straks weer meer dan 140% van zijn BNP tekort heeft mag deze daad zonder schroom als het werk van een gek worden gezien. Maar alleen zo kunnen de internationale bankiers aan de roulettetafels van de beurzen blijven hangen en zichzelf met vals spel verrijken.

De politieke en financiële gangsters van de machtskaste hebben weer een origineel plan bedacht om het geld van het eigen volk door te kunnen sluizen naar het buitenland. Of beter gezegd, hoe ze geld weg kunnen pikken uit de zakken van de gewone mensen om het daarna in de casino-jackpots (eenarmige dieven) van het wereldkapitalisme te stoppen. De verantwoordelijke voor deze diefstal is Minister van Financiën Reynders. Hij heeft deze kostelijke grap bedacht. Mijnheer is dan ook een ware marionet en vertegenwoordiger van een vazalstaat, een vazalstaat van de kapitaallobby die men in de Brusselse salons billenkletsend België noemt. Want inderdaad, deze Belgische rampstaat is eigenlijk geen echte in zijn hoedanigheid, maar een omhulsel, dat gebruikt wordt door machtselites voor eigen gewin en als melkkoe voor globalistische projecten van de op het wereldkapitaal en op de wereldmarkt gerichte financiële dievenbendes. Wat heeft deze mijnheer Reynders ditmaal gepresteerd (naast liegen, bedriegen en banken verkopen)? Op een bijeenkomst van de 20 belangrijkste industrie- en groeilanden, de G20 (waar België niet eens toe behoort) heeft deze parvenu zich als een dronken lor die niet goed bij zinnen is ons volk verplicht om aan het IMF (Internationaal Monetair Fonds) 4 miljard euro over te maken. "We hebben 2% van het totaalbedrag beloofd", zegt Reynders, "zo plaatsen we ons bij de eerste 20 financiers van het IMF". Voor een land dat straks weer meer dan 140% van zijn BNP tekort heeft mag deze daad zonder schroom als het werk van een gek worden gezien. Maar alleen zo kunnen de internationale bankiers aan de roulettetafels van de beurzen blijven hangen en zichzelf met vals spel verrijken.