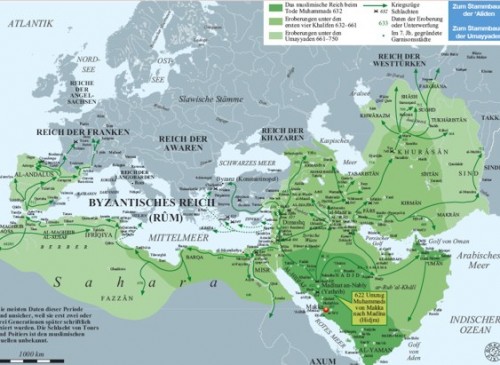

| Introducción. El diario La Razón, en su edición del 11 de diciembre de 2002, afirmaba, en un artículo de su suplemento Fe y Razón, que el wahhabismo había alcanzado en Rusia la cifra de 100.000 adeptos, según las palabras alarmadas de Talgat Tayuddín, líder de los musulmanes rusos (cuyo número oscila entre 12 y 20 millones). Según las mismas fuentes, en parte a causa del vacío ideológico ocasionado por la caída del comunismo en la antigua Unión Soviética, algunas formulaciones islámicas radicales importadas, refiriéndose especialmente con ello al wahhabismo, crecerían entre los musulmanes de la Comunidad de Estados Independientes; lo que constituiría un serio motivo de inseguridad y temor. Por otra parte, "no todos los musulmanes son terroristas suicidas, pero todos los terroristas suicidas musulmanes son wahhabitas", aseguraba recientemente el islamólogo Stephen Schwartz; señalando, así, una concreta genealogía en el origen del terrorismo islámico internacional. En este contexto, en el que el término wahhabismo, antaño exótico patrimonio de minorías, es fuente de noticias periodísticas y sesudos estudios especializados, podemos preguntarnos: ¿qué es el wahhabismo?, ¿cuáles son las relaciones entre el islam y el wahhabismo? Chiíes y sunníes. Retrocedamos en la historia y situémonos en los orígenes de esta pujante religión monoteísta. El islam experimentó en sus primeros años, ya en vida de su fundador, el Profeta Mahoma, una espectacular expansión territorial. Además, es en su primer siglo de vida cuando se establecieron las principales ramificaciones musulmanas; plenamente vigentes hoy día. Es también en aquellos primeros años cuando, con los cuatro primeros califas, se establece el texto definitivo del Corán. Igualmente, se realiza la primera recopilación de la Sunna, o colección de hechos y dichos de Mahoma según testigos directos de los acontecimientos. De ambos, Corán y Sunna, se deduce la sharia, o ley islámica, que regula el conjunto de actividades públicas y privadas de todo musulmán. Esos cuatro primeros califas fueron líderes políticos, hombres de acción y autoridades espirituales: el ejemplo ideal al que miran los musulmanes de todas las épocas. Con Alí, yerno del Profeta y cuarto califa, se produce la primera gran fragmentación entre los musulmanes; que nos llega hasta hoy mismo. Al morir Alí asesinado, sus seguidores crearon un partido, la Chía, considerando que los califas Omeyas que le sucedieron carecían de legitimidad. Los chiíes, aunque respetan la Sunna, no aceptan que sea de carácter sagrado, tal como hacen los demás musulmanes (denominándose sunníes). Por el contrario, los chiíes atribuyen mucha importancia a las enseñanzas transmitidas por los doce imanes sucesores de Alí. El duodécimo y último de tales –el Mahdi- no habría muerto, esperando su retorno. Entre el clero chiíta –conocido bajo el término de mullah- destacan algunos expertos en la interpretación de la sharia, denominados ayatolás. El chiísmo se caracteriza, además, por cierta desconfianza hacia el poder político, logrando muchas simpatías entre los musulmanes no árabes, especialmente en Irán, donde son inmensa mayoría. La creencia en el retorno del Mahdi, el imán oculto, ha generado una esperanza mesiánica cuya venida se producirá en la Hora Final, implantando un Reino de Justicia, por lo que el martirio tendría un carácter redentor. Un sociólogo iraní, Alí Shariati, asoció ese mesianismo chiíta con determinadas ideas marxistas. De este modo, consideraba que el Mahdi liberaría a los parias de todo el mundo, proporcionando una perspectiva revolucionaria al chiísmo. A mediados del siglo IX, entre los sunníes, surgieron cuatro corrientes interpretativas que cristalizaron en otras tantas escuelas jurídicas, todavía hoy, únicas aceptadas por los sunníes: hanafí (de Abu Hanifa, la más liberal), la malikí (de Malik), la xafeití (de Chaffi, especialmente vigorosa en Egipto) y la hanbalí (originada en Bagdad, la más rigurosa y en la que se gestará el wahhabismo). En la actualidad, en torno al 85% de los musulmanes de todo el mundo son sunníes, un 10 % chiíta y el resto pertenece a grupos muy minoritarios (drusos y otros). De todas formas, suniíes y chiíes no están absolutamente separados; siendo sus diferencias, matizadas discrepancias en cuestiones de interpretación y de aplicación de la ley, tanto en su plano individual como colectivo. En su choque con el mundo occidental de finales del siglo XX y principios del XXI, el islam, ya sea sunnita o chiíta, se manifiesta en buena medida como una corriente radical o extremista poliédrica. Por ello, dada la multiplicidad de sus expresiones, algunos expertos en la materia diferencian dos corrientes dentro del radicalismo musulmán: - Integristas. Es el caso de los wahhabitas y los Hermanos Musulmanes, por ejemplo. Valoran la Tradición ante todo, aunque respetan lo positivo que le se haya podido añadir.

- Los fundamentalistas. Caso del chiísmo iraní y de los talibanes afganos. Desprecian lo que no proceda de los preceptos literales.

Todos ellos comparten su creencia en la imperativa articulación de la Umma (comunidad de los creyentes), como efecto ineludible de la recta aplicación del islam. La Umma debe estar unida políticamente y liderada por una autoridad, simultáneamente, civil y religiosa. Tal concepción, en consecuencia, deslegitima a los Estados actuales. Es más, a su juicio, todo nacionalismo sería una forma de shirka (adoración de algo distinto de Alá). La época dorada del islam, correspondiente al liderazgo de los cuatro primeros califas, es la referencia de todos los musulmanes. Para unos musulmanes, de esa experiencia primigenia, destacarían los aspectos sociales y externos, tendencia representada por las escuelas reformistas. Para otros, prevalecería el esfuerzo por la perfección espiritual; reflejándose especialmente en las corrientes sufíes. El sufismo. El sufismo es objeto de gran interés en Occidente, especialmente desde la llamada New Age, al encontrar allí sugerentes ingredientes espirituales susceptibles de oferta en el supermercado religioso actual. El sufismo no es una tendencia política. Espiritualista y tradicional, propone al fiel musulmán una experiencia religiosa personal; llegándose a hablar, incluso, de un misticismo sufí. Políticamente asumen generalmente posturas conservadoras, pero sin propugnar alternativas concretas. En la época colonial, muchos sufíes encabezaron la resistencia frente a las potencias ocupantes en sus respectivos países, perdurando todavía hoy la memoria de su lucha. El wahhabismo y el salafismo, corrientes ortodoxas reformistas e integristas, se oponen a las prácticas sufíes, al considerar que difunden ciertas formas de superstición y que, en la práctica, han facilitado la decadencia musulmana. El sufismo es, ante todo, según los propios sufíes, profundización e interiorización personal del islam. Aunque algunos autores han visto influencias de la mística cristiana, para otros, tales afirmaciones carecen de todo crédito. El término sufismo (tasawwf) viene de sûf, o hábito de lana que llevaban los sufíes de los primeros siglos. Son numerosos los sufíes de prestigio que han creado escuela y cuyos seguidores se agrupan en grandes cofradías, algunas extendidas por todo el mundo musulmán, o predominantes en determinadas zonas geográficas. Hassan al-Basri sería uno de los primeros. Nacido en Medina bajo el califato de Omar, la tradición cuenta que recibió sus enseñanzas del propio Alí, yerno del Profeta. Rabî`a al-`Adawiyya, nacido en Basra (sur de Irak), en el siglo II de la Hégira, sería otro de los primeros grandes sufíes. Los sufíes practican las virtudes de la pobreza (faqr), abandono en la voluntad de Alá (tawakkul), así como la práctica del Dzikr (mención del nombre de Alá) al que pueden acompañar estados de éxtasis y ejercicios de meditación (fikr). Otros sufíes incidieron en la gnosis (Ma`rifa) o conocimiento de Alá, caso de Nûn al Misri. De Yunayd, sufí de Bagdad, donde vivieron los más célebres, es la siguiente clarificadora sentencia: "El sufismo es lo que Alá hace morir en ti y vivir en Él". Que el sufismo fuera aceptado en su día, es mérito, en buena medida, de Al-Gazzâlî (1058-1111). Otro maestro sufí de Bagdad fue Abd-al-Qâdir al-Yîlâni (1077-1166), quien fue conocido como "Sultán de los Awliya" (íntimos en el saboreo de Alá). De Andalucía procedía Abû Madyan Shu’ayb. También andalusí era Muhhy d-Dîn ibn Arabî, autor de numerosos textos en los que trató la Doctrina de la Unidad del Ser. Expresión fundamental del sufismo es la existencia de las llamadas cofradías, o Turûq (plural de tarîqa o vía espiritual). Las conforman los seguidores de determinados maestros sufíes, tal como señalábamos más arriba. Tal vez la más conocida sea la Mawlawî, de la que proceden los famosos derviches danzantes popularizados gracias al turismo masivo europeo practicado en Turquía. Las cofradías sufíes son numerosísimas, siendo su importancia en algunos casos enorme. Así, por ejemplo, varios de los rectores de la Universidad Al-Azhar de El Cairo, que goza de una indudable autoridad en el islam sunnita, han sido sufíes seguidores de uno u otro maestro. Otro caso llamativo, de celebridad sufí, es el de Abd al-Kader, líder de la resistencia argelina frente a los franceses. Por su parte, la cofradía u orden de los Sanûsiya, aunque de origen sufí, tiene gran parecido con el wahhabismo; así el sentido guerrero, su austeridad y el espíritu de sacrificio. Desempeñaron especial protagonismo en la lucha contra el colonialismo en el norte de África (Francisco Díaz de Otazu les ha dedicado un artículo en el número 63 de esta publicación digital). En Asia destaca la cofradía Naqshabandiyya. Fundada en el siglo XIV, se extiende desde Bujara a Turquía, desde China a Java, protagonizando el esfuerzo misionero musulmán en aquellas alejadas tierras. Vemos, con todo ello, que el sufismo, como camino interior (bâtin), también ha influido en el exterior y la acción (zâhir). El reformismo musulmán. En el seno de la gran corriente salafiya (de salaf, grandes antepasados), que promueve la renovación islámica (nadha), surgen los llamados movimientos reformistas. El wahhabismo es una forma de interpretación estricta del Islam que nace de la mano de Mohamed Ibn Abdul Wahhab y que pretende, al igual que los demás reformistas, la vuelta a la pureza de la época dorada del islam. De esta forma, reformismo, integrismo y fundamentalismo, sin ser conceptos análogos, en buena medida coinciden. Los reformistas afirman que sólo la aplicación de la sharia garantiza el orden moral de la comunidad de los creyentes. En ese sentido, todo gobierno es ajeno al espíritu musulmán, especialmente los de factura occidental. Sí serían auténticos gobiernos islámicos, por el contrario, los de los cuatro primeros califas, "los que caminan por el camino recto" (Rashidun): Abu Bekr, Omar, Othman y Alí, tal como veíamos al principio de este artículo. La restauración del verdadero islam exige esfuerzos de todo tipo (yihad), tanto personales como colectivos, espirituales y materiales; lo que puede llegar a justificar la guerra, siendo su objetivo, en todo caso, la ordenación de toda la convivencia hacia lo justo, prohibiendo lo que consideran impuro. Esto supone el empleo del poder político, sin complejos, desde la fidelidad al Corán y a las tradiciones islámicas (hadits). El reformismo, en la actualidad, es la principal corriente del islam y se caracteriza por una serie de rasgos comunes: - El islam afecta a todas las dimensiones de la vida, determinando, por tanto, la política y la sociedad.

- La decadencia y parálisis de las sociedades musulmanas fueron consecuencia de su alejamiento del islam.

- El islam viene determinado por el Corán, las tradiciones islámicas y las realizaciones de la primitiva comunidad musulmana.

- El deber de todo musulmán es la yihad.

- El islam es compatible con la tecnología y la ciencia moderna.

- La restauración del islam exige la lucha de todo musulmán, integrado en organizaciones establecidas con tal fin.

- La restauración del islam exige la vía de una revolución política y social.

El actual islam radical asume como propio todo este caudal reformista, al que matiza con varias precisiones: - El islam es víctima de una conspiración judía y cristiana. Occidente es el enemigo declarado del islam.

- Un gobierno musulmán es legítimo es tanto aplique estrictamente la sharia.

- Cristianos y judíos son considerados infieles; no como pueblos del Libro.

- Todos los que se resisten al islam, ya sean musulmanes o no, son enemigos de Dios y merecen ser castigados con rigor.

Los reformistas entendieron que se había producido, históricamente, una profunda crisis en las sociedades musulmanas, lo que derivó en la desintegración del poder político, la paralización de la economía y de la ciencia, un estancamiento de la vivencia religiosa y una disminución de la creatividad artística. Todo esto habría coincidido con la eclosión de las potencias occidentales colonialistas; siendo víctimas de su política la mayor parte de los pueblos de tradición islámica. Por ello, la crítica a los regímenes coloniales constituye otra de las novedades del pensamiento reformista, siendo la lucha contra el sionismo, en la actualidad, una continuación de la lucha anticolonial. Los movimientos reformistas son movimientos sociales antes que políticos; siendo ésta una característica fundamental para entender su naturaleza. Su objetivo principal es la formación de musulmanes piadosos, estudiosos del Corán y que practiquen el proselitismo a través de la predicación y las obras caritativas. Todos los reformistas propugnan un estado islámico, es decir, gobernado por la ley islámica (la sharia). Ésta, al tener su origen en la revelación divina, no puede ser ni desarrollada ni cambiada: hay que aplicarla, pues debe ser aceptada sin crítica. La sharia es, igualmente, infalible, según los islamistas. Realmente, no hay codificación de la sharia. El principal reformador fue Jamal al-Din al-Afghaní (1839 – 1897). Hay discrepancias sobre su lugar de nacimiento: en Irán según unos y en Afganistán según otros. Estudió en la India, viviendo la guerra civil de Afganistán en 1866. Se trasladó a Estambul, pero al año tiene que partir para Egipto a causa de las enemistades ganadas entre los clérigos musulmanes tradicionales. De 1871 a 1879 permaneció en El Cairo, rodeándose de un grupo de intelectuales musulmanes. Allí entra en la masonería, de donde es expulsado por su oposición al colonialismo. De nuevo vive en la India durante casi tres años. De allí se trasladó a París, donde fundó la revista Al–orwa al–wothqa ("el vínculo indisoluble"), recogiendo, en sus 18 números editados, los principios fundamentales del reformismo. Viajó a Irán, después lo hará a Rusia en 1889. En 1892 viaja a Inglaterra. Allí publicó artículos muy virulentos contra el sha, quien fue asesinado unos años mas tarde a manos de un discípulo de Jamal al–Din. Murió en Estambul. Su principal texto es el libro Refutación de los materialistas. Del wahhabismo se diferencia en su mayor conciencia crítica ante el desafío occidental. Entre sus discípulos destacó el egipcio Mohammad Abdoh, quien reformó la futura universidad cairota de Al–Azhar. A partir de entonces, reformismo musulmán y política, en particular la lucha frente a las potencias coloniales, se mezclan de forma indisoluble. Como consecuencia de su gran influencia floreció, inmediatamente, un importante elenco de intelectuales reformistas en todo el mundo musulmán, incluida la India. Otro importante movimiento se enmarca dentro del gran río del reformismo: los Hermanos Musulmanes. Fundado por otro egipcio, Hassan Al Banna (1906 – 1949), se trata de un movimiento muy organizado y activista, que arraigó especialmente en Egipto, pero también en Siria, Palestina y otros países musulmanes. A su entender, la Umma es una sola nación, debiendo volver a las enseñanzas del origen del islam para recuperar su grandeza. A su muerte le sucedió Sayyid Qutb (1906-1966), quien murió ahorcado. Consideraba que el islam contiene un compendio suficiente de recetas para resolver los grandes problemas de toda época. Juzgaba que para la aplicación de su programa era imprescindible una revolución política. Los Hermanos Musulmanes fueron perseguidos, en Egipto, por Nasser y sus sucesores. En Siria también sufrieron una gran persecución de la mano del fallecido presidente Assad y su partido laico Baas. El wahhabismo. El wahhabismo estructura por completo la sociedad de Arabia Saudita y por ello es bastante conocido a través de los medios de comunicación, al menos, en sus rasgos externos. De hecho, aunque cuenta muchos seguidores en otros países islámicos, esta interpretación estricta sunnita únicamente se ha impuesto, por completo, en Arabia Saudita. Mohamed Ibn Abdul Wahhab (1703 – 1787) es el teólogo que, en la tradición procedente de Ibn Hanbal (780 – 855) y de Ibn Taymiya (1263 – 1328) formuló esta corriente. La escuela jurídica hanbalí –ya lo hemos visto- es la más rigurosa de las cuatro existentes en el islam sunnita. Establece que la sharia proviene exclusivamente del Corán y de la sunna, o seis compendios de hadits (tradiciones complementarias del Corán, que recogen los hechos y las palabras de Mahoma). Rechaza todos los hadits y la jurisprudencia no coránica. Mohamed Ibn Abdul Wahhab nació en Neyed, una provincia del centro de la península arábiga. Estudió en Medina, Irán e Irak. De regreso a su tierra, propugnó el retorno a un islam purificado. Organizó la comunidad de los "unitarios" (vinculados al principio de la Unidad divina), ganando numerosos adeptos a los que señaló unas creencias simples y un código moral muy estricto. Sus creencias se pueden resumir en los siguientes principios básicos: - Sólo Alá es digno de adoración.

- Las visitas a las tumbas de sabios y santos son ajenas al verdadero islam. De ahí arranca su profundo rechazo a las prácticas sufíes.

- La introducción de nombres de santos en las oraciones equivale a incredulidad.

- Cualquier creencia ajena al Corán, la Sunna, o deducciones de la razón, es equivalente a la incredulidad, lo que debe ser castigado con la muerte.

- Cualquier interpretación esotérica se asimila a la incredulidad.

Se impuso la asistencia obligatoria a la oración colectiva en las mezquitas mediante medidas policiales, prohibió el alcohol, el tabaco y afeitarse la barba. Aplicó la sharia de forma literal (incluidas las penas corporales) según la escuela jurídica hanbalí. Mohamed Ibn Abdul Wahhab convirtió a su causa al emir Mohamed Ibn Saud, cuyo hijo, Abd al–Aziz, conquistó toda Arabia, amenazando Alepo, Bagdad y Damasco. Derrotado por un ejército egipcio, fue decapitado en Estambul. Rebelándose contra la religiosidad decadente de los turcos, anteriores custodios de las mezquitas de La Meca y Medina, la reforma religiosa wahhabita se tiñó también de un marcado color político. Pero su recuerdo perduró y otro líder árabe, también llamado Abd al–Aziz (conocido como Ibn Saud), en torno a 1926 fundó la moderna Arabia Saudita, con Medina y La Meca, a la vez que implantaba un islam riguroso según la interpretación wahhabita. Arabia Saudita. En Arabia Saudita, en la actualidad, predomina el wahhabismo en su aplicación estricta: mantiene la segregación de las mujeres, prohibe los cines públicos, no permite la conducción de vehículos por mujeres, cualquier práctica religiosa no musulmana en público o privado es perseguida, prohibe las cofradías místicas y el sufismo, aplica un código penal que acepta la amputación de la mano por robo, la flagelación, la lapidación, etc. Para mantener esas normas se creó la Mutawwa´in, una policía de carácter religioso. Pero la familia reinante, dada su vinculación internacional con Estados Unidos de América, ha sido cuestionada por otros sectores islámicos de dentro y fuera. La ocupación de La Meca en 1979 fue consecuencia de esas graves tensiones internas. También el asesinato del presidente egipcio Sadat se enmarca en las tensiones planteadas por quiénes propugnan un islam purificado. Sin embargo, el magnicidio del rey Faisal de Arabia Saudita el 25 de marzo de 1975 a manos de un sobrino, si bien no está aclarado en sus motivaciones últimas, no parece que tenga ese mismo origen. La presencia en suelo saudí de 35.000 norteamericanos, con motivo de la guerra del Golfo, suscitó las críticas y el resentimiento de un sector muy radical de ulemas y jeques sunnitas, wahhabitas radicales. En ese malestar podemos encontrar el caldo de cultivo del movimiento de Osama Bin Laden. Expertos politólogos en la zona afirman que es una simplificación explicar la situación de este país como un enfrentamiento entre partidarios de Estados Unidos y radicales wahhabitas. Desde 1744 se practica una alianza entre legitimidad religiosa y poder político: la familia real, los al-Saud, ostenta la legitimidad religiosa como protectora de la fe. Esto implica una serie de obligaciones. Por otra parte, Arabia Saudita no presenta una realidad tan uniforme, tal como pueda parecer desde el exterior, afirman expertos en el área. Así, aseguran que existe de hecho cierto pluralismo: la ortodoxia wahhabita convive con algunas corrientes sunníes reformistas, grupos minoritarios chiíes, un movimiento opositor sunnita salafita y la pervivencia de prácticas sufíes en algunas zonas del país. Esas tensiones internas no han impedido que, con el inmenso capital procedente del petróleo, desde Arabia Saudita se impulse al islam misionero de múltiples formas y en todo el mundo, habiéndose convertido en una de sus fuentes de financiación más importantes. Las autoridades religiosas de La Meca –su Consejo de Ulemas- mantienen, además, una gran autoridad en todo el mundo musulmán. Sus ingresos petrolíferos permiten sufragar la peregrinación a La Meca de millones de musulmanes de todo el mundo. Construyen numerosas mezquitas y centros asistenciales, especialmente en África subsahariana, manteniendo a cientos de miles de refugiados palestinos. Igualmente, financian la construcción y el mantenimiento de enormes mezquitas en Europa (como la madrileña situada en la M-30 y, próximamente, otras en Barcelona, Las Palmas y Málaga), así como la expansión musulmana en Filipinas y Asia central. ¿Qué relaciones mantiene con las guerrillas y los grupos armados islamistas? Se trata de una cuestión muy compleja. En ese sentido, se ha señalado la posible alianza, en su día, entre importantes representantes del wahhabismo actual y el Frente Islámico de Salvación argelino. Y no olvidemos que el primero que reconoció al nuevo gobierno talibán de Afganistán, junto al de Pakistán, fue Arabia Saudita. También se ha señalado la confesionalidad wahhabita de buena parte de los dirigentes guerrilleros chechenos. Respecto a las incuestionables vinculaciones de algunos miembros de la numerosa familia real saudí con Osama Bin Laden, no es fácil determinar si tales apoyos son consecuencia de la mera solidaridad familiar o el fruto de comunes convicciones ideológicas. Lo que es indudable es la procedencia wahhabita de la mayor parte de dirigentes y demás integrantes de la red terrorista internacional Al Qaeda. Otras presencias del wahhabismo en el mundo. Nos asomaremos, brevemente, a su incidencia en Asia central y en los territorios de la antigua URSS; por su importancia estratégica y por tratarse de naciones en proceso de consolidación y de búsqueda de su identidad colectiva. Empezaremos por los territorios de mayoría musulmana de la Federación rusa. En Daguestán el wahabbismo ha chocado frontalmente con el sufismo, lo que supuso una auténtica guerra civil entre 1995 y 1998. En Osetia del Norte también ha hecho acto de presencia, mientras que en Ingushetia, Kabardino-Balkaria y Karachaevo-Circasia, las respectivas autoridades locales, de convicciones laicas, han intentado prevenir su penetración. Adigueya es la región menos islamizada del entorno. El presidente de Chechenia, Aslan Aliyévich Masjádov, proclamó la República islámica el 5 de noviembre de 1997. El 11 de enero de 1999 anunció una nueva constitución y el 4 de febrero estableció la sharia como la única fuente del derecho checheno. Pese a ello, en los años anteriores, se había opuesto a los sectores que habían adoptado el wahhabismo (caso de Shamil Basáyev y Salman Radúyev), apoyándose en la tradición sunnita practicada en la zona, más próxima a las cofradías sufíes. El 5 de julio y, posteriormente, el 7 de agosto, grupos guerrilleros wahhabitas penetraron en Daguestán. Pese a ser derrotados por las fuerzas federales rusas, sirvió como motivo, junto a los atentados con bombas en Moscú, para el inicio de la segunda guerra ruso-chechena; generalizada al invadir las tropas rusas Chechenia el 30 de septiembre. Todavía hoy continúa la guerra, persistiendo núcleos terroristas en algunas zonas aisladas del interior de Chechenia y en países limítrofes. Con motivo de los atentados con bombas de Moscú, fue identificado como responsable de los mismos Atchemez Gotchiyev, un wahhabí natural de Karachaevo-Circasia. Su lugarteniente era Denis Saitakov, un uzbeko de madre rusa, que había estudiado en una escuela coránica de la república de Tatarstán y que se había entrenado en Chechenia bajo las órdenes del comandante Amir Jatteb, otro mítico guerrillero wahhabí, al parecer jordano. Hace unos meses la Universidad Islámica de Rusia, localizada en el Tatarstán, un territorio que forma parte de la Federación rusa y que se caracteriza por un marcado acento laicista de total subordinación de la religión al poder político, licenció a su primer grupo de estudiantes coránicos. Estos licenciados pasaron a mezquitas y centros educativos de diversos lugares de Rusia, para atender a parte de los 20 millones de musulmanes que viven en la república. Su rector, Abdurrashid Jazrat Zakirov, afirmó que el wahhabismo está excluido de los planes de estudio. Las autoridades rusas vienen apoyando esta institución para prevenir la penetración de las corrientes wahhabitas. En Uzbekistán las autoridades locales apoyan a la orden sufí Naqshabandiyya, en un intento de contrarrestar al fundamentalismo musulmán. Dicha orden lideró la lucha antirusa desde la ocupación por los Zares. Este empleo del sufismo local viene de lejos. Durante años, el NKVD y el KGB gobernaron Chechenia–Ingushetia con la ayuda de los dirigentes de dicha orden local sufí. Por ello, muchos musulmanes acusaron a los sufíes locales de colaboracionismo con las autoridades ateas y comunistas. Doku Zavgayev, presidente del Soviet Supremo de Chechenia-Ingushetia en 1990 y cabeza del gobierno pro-ruso en 1996 en Chechenia, era miembro de la orden Naqshabandiyya. En Kazajistán y en Kirguizistán también se han detectado labores de proselitismo wahhabita, si bien las autoridades políticas intentan detener ese avance mediante el control de las autoridades religiosas. Azerbaiyán cuenta con un 70% de población chiíta. El islam, desde el desmoronamiento del comunismo, también ha avanzado públicamente allí, si bien existe una división entre las elites: quiénes miran a Irán, modelo de teocracia islámica y quiénes lo hacen hacia la vecina Turquía y su modelo occidental y laico. Tayikistán ha sufrido durante años el acoso constante de guerrillas fundamentalistas, favorecido por la proximidad de Afganistán. También allí predomina la cofradía sufí local Naqshabandiyya. ¿Incide el wahhabismo en el vecino Marruecos? Allí predomina el malekismo oficial. Con todo, algunos ulemas han pedido a Mohamed VI que defienda la "soberanía del culto" marroquí, en tanto que "Príncipe de los creyentes", frente al pujante wahhabismo; todo ello según recientes informaciones de elsemanaldigital.com. Wahhabismo en España. El wahhabismo, estamos viendo, desarrolla una ofensiva en todo el mundo siguiendo cuatro líneas de acción: expansión misionera mediante cuantiosas inversiones en el África subsahariana, reislamización de los musulmanes de las antiguas repúblicas soviéticas, progresivo control de los musulmanes emigrados a países no islámicos y captación al islam de antiguos cristianos. España, en su contexto, no permanece ajena a tal ofensiva. Podemos destacar tres factores claves de la situación del islam español: la división de las entidades y organizaciones musulmanas, la pertenencia al sunnismo moderado de la mayoría de los fieles aquí radicados (siendo su grupo principal el de los procedentes del vecino Marruecos), y el chorreo de dinero saudita. En estas circunstancias, el wahhabismo empieza a gozar de cierto predicamento en las mezquitas españolas, si bien existen numerosas organizaciones y entidades islámicas de todo tipo: cofradías sufíes, asociaciones de conversos españoles, grupos chiíes… lo que parece indicar de momento un islam poco monolítico y plural. Precisamente, esta circunstancia de fragmentación asociativa quiere ser aprovechada por las autoridades wahhabitas, según informó recientemente el diario La Razón en un interesante estudio de R. Ruiz y C. Serrano. El primer paso en su estrategia expansionista sería la constitución y control de un Consejo Superior de Imanes de España, ya en tramitación, dotado de capacidad para la emisión de dictámenes de jurisprudencia islámica (fatwas) y concebido como la "autoridad religiosa islámica, científica y total". Uno de sus instrumentos sería la construcción de nuevas mezquitas. Así, se unirían en los próximos años a las ya construidas en Marbella y Madrid, la proyectada en Barcelona y otras en Las Palmas de Gran Canaria y Málaga (ciudad a la que se desplazó el Ministro de Asuntos Islámicos de Arabia Saudita para supervisar proyectos cuantificados en cuarenta millones de dólares). Esta estrategia estaría coordinada por el director del Centro Islámico de Madrid, contando con el apoyo del Consejo Continental Europeo de Mezquitas, la Liga Islámica Mundial, la Organización Rabita y la Comisión del Waqf Europeo. Su labor se complementaría con la formación científica y teológica de los futuros imanes (generalmente, de escasa capacitación) en las doctrinas wahhabitas y una generosa financiación. En la mencionada crónica se informaba, igualmente, de la lucha interna existente dentro de la principal organización islámica española, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, por el control de su liderazgo; pugna en absoluto ajena a las actividades de los hombres del wahhabismo en España. En todos estos planes, de extensión de la hegemonía wahhabita en España, particularmente en Málaga, ocuparía una posición clave el imán Mohamed Kamal Mostafa, director de la mezquita de Fuengirola, quien justificó en un libro el maltrato de las mujeres por sus maridos, generando con ello una gran controversia en los medios de comunicación españoles. Algunas reflexiones finales. Buena parte de los gobiernos de Oriente próximo han procurado evitar el contagio del fundamentalismo en sus distintas vertientes –chiíta, wahhabita, salafita- mediante una islamización de las leyes, alejándose de esta manera de los modelos occidentales. Sin duda, tales medidas han contribuido a transformar profundamente esas sociedades musulmanas. El islam avanza, en mayor medida o menor medida, en todo el mundo. Sorprende, por ejemplo, el aumento de conversiones al islam producidas entre los afroamericanos de Estados Unidos; recordemos a la organización Nación del Islam, protagonista de espectaculares movilizaciones multitudinarias. Pero también se han producido captaciones entre miembros de otras etnias; incluso de anglosajones (¿recuerdan al talibán norteamericano?). Igualmente, encontramos incipientes comunidades musulmanas en lugares tan poco proclives, aparentemente, al islam, como es el caso de Perú. La creciente presencia musulmana también preocupa en Europa desde la concreta perspectiva de la seguridad, pues esas comunidades podrían contagiarse del afán misionero de sus hermanos en la fe y ensanchar en el futuro una fractura social, ya existente, sin precedentes. De hecho, ha generado una profunda preocupación la facilidad con la que se han desenvuelto en Europa los distintos integrantes de la red internacional de Al Qaeda implicados en los atentados del 11 S, gracias al apoyo que han encontrado en medios islámicos. Frente a unas incipientes y jóvenes comunidades, unidas por su fe islámica, la población autóctona europea se caracteriza por un progresivo envejecimiento y por carecer de firmes convicciones sin aparente ambición de futuro. El discurso ideológico predominante en Europa, "políticamente correcto", habla, ante todo, de tolerancia, multiculturalismo y pluralismo; ignorando los profundos desajustes sociales existentes y la realidad de unas comunidades cerradas, herméticas e impermeables a los principios oficiales de una laicidad neutra. En este complejo contexto, el joven islam europeo puede plantear, en un futuro inmediato, imprevisibles desafíos de indudables efectos sociales y políticos. Bruce B. Lawrence, jefe del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Duke, aseguró recientemente que Osama Bin Laden "tiene secuestrado al wahhabismo". A su juicio, es la pureza espiritual el objetivo del wahhabismo, mientras que las concomitancias militaristas de Osama Bin Laden lo aproximarían al fascismo, una ideología ajena al islam. Es decir, para algunos, el wahhabismo es rehén de Bin Laden y sus extremistas. Para otros, ya lo veíamos en palabras de Stephen Schwartz, al contrario, Bin Laden y Al Qaeda son su consecuencia. En cualquier caso, nos enfrentamos a una situación nueva, dramática y universal, cuyas implicaciones religiosas, sociales, políticas, estratégicas, económicas y de seguridad, no alcanzamos, todavía, a vaticinar en todo su alcance. ·- ·-· -··· ·· ·-·

Fernando José Vaquero Oroquieta |

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

De ultraliberale extremist Dedecker die - zoals algemeen bekend - een hevig tegenstander is van het communisme en het socialisme, heeft in het tv-programma Phara, waar hij in een panel zat met Peter Mertens (de voorzitter van de PVDA), onthuld dat zijn partij LDD de lijstvoordracht van de PVDA met twee handtekeningen van parlementsleden steunt. Dit betekent dat de PVDA (Partij van de Arbeid) zich geen zorgen of moeite moet getroosten om op straat duizenden handtekeningen op te halen om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen van juni. Velen zullen verrast zijn door de houding van Dedecker, maar voor ons van het N-SA is het helemaal niet verwonderlijk dat zoiets gebeurt.

De ultraliberale extremist Dedecker die - zoals algemeen bekend - een hevig tegenstander is van het communisme en het socialisme, heeft in het tv-programma Phara, waar hij in een panel zat met Peter Mertens (de voorzitter van de PVDA), onthuld dat zijn partij LDD de lijstvoordracht van de PVDA met twee handtekeningen van parlementsleden steunt. Dit betekent dat de PVDA (Partij van de Arbeid) zich geen zorgen of moeite moet getroosten om op straat duizenden handtekeningen op te halen om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen van juni. Velen zullen verrast zijn door de houding van Dedecker, maar voor ons van het N-SA is het helemaal niet verwonderlijk dat zoiets gebeurt.