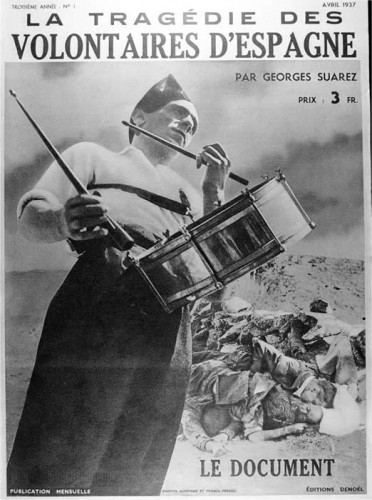

Ex: http://ettuttiquanti.blogspot.com/

Ex: http://ettuttiquanti.blogspot.com/samedi, 07 mars 2009

Année 2008 : l'effondrement du modèle individualiste

Année 2008 : l’effondrement du modèle individualiste [1]

Par Olivier Carer

La faillite de Lehman Brother le 15 septembre 2008 et l’écroulement du frauduleux château de cartes Madoff auront signifié pour l’ordre marchand ce que l’effondrement des Tours jumelles du World Trade center représenta pour l’Empire états-uniens.

Le krak mou qui aspira en quelques mois l’adiposité des fortunes les plus installées, de même que la déconfiture des usuriers ou la ruine de leurs malheureux clients ont scellé la fin du mythe de l’argent facile fondé sur une pyramide spéculative, sur des montages financiers incompréhensibles ou même souvent sur des manipulations mirobolantes. L’immoralité des spéculateurs névrotiques, la perversité de systèmes de rémunérations des traders ou des banquiers, la complaisance d’agences de notation consanguines ont accompagné la généralisation d’agissements collectifs illégaux pour lequel le médiatique Kerviel servit un temps de bouc émissaire utile.

Mais cette analyse technique de la crise de l’automne 2008, somme toute assez classique, ne laisse apparaître que l’écume de la vague. Car sous les soubresauts boursiers, un mouvement tellurique de grande ampleur ébranle tout un système de valeurs. C’est une véritable déflagration à laquelle nous assistons. Elle vient saper les fondements d’un ordre marchand que le vaticinateur Jacques Attali décrivait avec une provocante délectation dans sa « Brève histoire de l’avenir ».

La bataille de l’homme invisible avec lui même

Avec un à-propos salvateur, une intelligence invisible est venue menotter « la main invisible du marché » et faire sortir de ses rails la globalisation marchande et la financiarisation de l’économie qui se voulaient inéluctables. Ce déraillement de la locomotive mondialiste a surtout renvoyé à la figure d’une élite mondiale anthropocentrée qui a cru pouvoir revendiquer le meurtre de Dieu, les règles de l’ordre naturel.

La revanche du réel

L’économie qui relève moins d’une science prédictive que d’une méthode d’analyse de phénomènes passés, feint depuis peu d’opportunes indignations !

Comment réclamer 12% de rendement garanti lorsque la richesse effectivement produite ne dépasse pas 3%? Comment les banques ont-elles pu s’écarter des règles prudentielles en acceptant d’investir dans un système de titrisations risquées enrobé dans une opacité entretenue ? Pourquoi aucun organisme de contrôle privé ou étatique n’est intervenu comme régulateur d’un petit monde financier devenu fou ? Comment professer qu’un prêt puisse être accordé au delà des capacités propres de remboursement de l’emprunteur? Comment les états ont-ils pu croire que l’overdose de crédits allait pouvoir masquer indéfiniment l’érosion du pouvoir d’achat des ménages ? Comment imaginer un seul instant que la planète pouvait supporter la généralisation du modèle de consommation américaine pour les milliards d’humains à venir?

Le retour sur terre est effroyable. L’univers « champagne» où les financiers naviguaient dans un océan de liquidités et de bulles, s’est brutalement asséché. Les bulles boursières, du crédit, de l’immobilier, et récemment celle des matières premières ont explosé faisant de nombreuses victimes. On ne peut dépenser que la richesse que l’on a réellement créée. On ne peut engager nos économies que sur des risques que l’esprit humain est capable de mesurer. On ne peut rembourser qu’avec des revenus effectifs et non supposés car personne n’est riche de crédits garrotteurs. Enfin, la terre ne peut satisfaire la promesse mondialiste de l’accès à un salut de l’homme ici-bas par la consommation planétarisée. Dans un monde purement matérialiste où le seul moteur collectif est la consommation, lorsque le mirage des écrans plats et des gadgets informatiques qui servait de but ultime de la vie s’évapore, il ne reste rien que le désarroi. En 1951, l’économiste François Perroux proclamait déjà avec justesse: « les biens les plus précieux et les plus nobles dans la vie des hommes, l’honneur, la joie, l’affection, le respect d’autrui, ne doivent venir sur aucun marché ».

La revanche du grégaire

La conception d’un monde « nomade », du règne de la jouissance éphémère et immédiate qu’avec Bernard Attali, les mondialistes appelaient de ses vœux sombre dans le grand tourbillon bancaire et financier. Nous vivons le discrédit d’un paradigme cosmopolite qui annonçait l’avènement de l’homme nouveau « libéré » de ses attaches territoriales, historiques ou identitaires et devait voir la naissance d’un être de consommation, ne vivant que pour lui, n’agissant que pour satisfaire son égocentrisme, ne connaissant de loyauté qu’envers ses propres intérêts.

En cette fin d’année, cette utopie dangereuse rejoint le communisme au cimetière des idéologies cannibales.

Ce cataclysme bienfaisant qui balaye « le nouvel ordre mondial » devenu subitement ancien, déverrouille les portes d’un monde qui situe l’homme dans sa communauté et dans la chaine des générations. L’hétéronomie a désormais vocation à effacer progressivement la tyrannie de l’autonomie qui reconnaissait à l’homme un droit absolu de s’affranchir de tout mode de pensée héritée, de toute référence à une norme collective. Dans une économie qui ne doit être une fin en soi, ce mouvement rappelle à nous les valeurs des peuples sédentaires, celles des hommes qui construisent les murets de la montagne sur plusieurs générations pour eux-mêmes mais aussi pour leurs descendants. Refusant l’éphémère, le superficiel et l’individualisme prédateur, ils œuvrent dans la durée, dans le souci du futur et le respect de la nature.

Ce mouvement plein d’espoir pour l’avenir, vient donner à Barrès et à Péguy une nouvelle modernité.

Article printed from AMI France: http://fr.altermedia.info

URL to article: http://fr.altermedia.info/general/annee-2008-leffondrement-du-modele-individualiste_18822.html

URLs in this post:

[1] Image: http://fr.altermedia.info/images/olivier_carer51.jpg

00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : finance, usure, crise, individualisme, politique internationale, politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L. F. Céline: la grande attaque contre le Verbe

Louis-Ferdinand Céline : La grande attaque contre le Verbe

Il faut, dit-il, sortir les phrases de leur sens usuel, d'un écart très léger comme on déplace une porte hors de ses gonds:

"Le style, il est fait d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, de les sortir des gonds pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens."

Ce "labeur" exige beaucoup de doigté. Céline enchaîne immédiatement sur sa "grande attaque contre le Verbe":

"Vous savez, dans les Ecritures, il est écrit : "Au commencement était le Verbe" Non! Au commencement était l'émotion..."

Tecniquement parlant, l'auteur décrit, par l'image, les procédés grâce auxquels il fait passer le langague parlé à travers l'écrit, pour atteindre, dit-il ailleurs, "cette espèce de prose versifiée (...) de dentelle" toute "en émotion et en violence" (1), un travail aussi "éreintant" que celui du médium en transe. Il faut gauchir, "tordre la langue tout en rythme, cadence, mots"(2). "C'est transposé dans le domaine de la rêverie entre le vrai et le pas vrai." (3)

Les gonds et la porte sont aussi un archétype très ancien. En posant son Verbe magique en rival de celui des Ecritures, Céline ne pouvait guère faire l'impasse sur ce point. L'idée d'axe du monde, de cycle, d'ouverture et de fermeture des portes solsticiales, tout ceci est contenu dans l'image de la porte et des gonds, nommés dans l'Antiquité par le même mot "cardo", d'où dérive le terme "cardinalis" servant à désigner les quatre directions de l'espace. Dans la symbolique romane les portes désaxées figurent une atteinte à l'âme du monde et à celle de l'homme. Le Christ, que l'Evangéliste désigne par le Verbe est dit "la Vraie Porte".

[...] La "grande attaque contre le Verbe" menée par Céline a bien d'autres finalités qu'un simple retour à la pureté des origines émotives du langage. Le métro célinien est tellement contre-nature que le colonel Réséda, à l'esprit si lent, finit par céder à la panique :

"il voit le métro sur le boulevard!... là, sur le boulevard Sébastopol!... il se cramponne... (...) Les rails!... qu'il crie, lui (...) traître! les rails!... il a dévissé tous les rails!... (...) au secours! au secours! (...) il a mis des soupirs partout!... monstre anarchiste!... vendu!... traître!... traître!..."

La vision n'est pas si délirante. Elle énonce le remède. Le colonel hurle:

"C'est le métro! (...) c'est le métro!" "Sauvez-moi! sauvez-moi tous!" "Un taxi pour l'amour de Dieu!"

Dans son accès de démence, Réséda propose une sortie du métro, au jour, il achète des fleurs, "les lys, les glaïeuls, les roses", véritable antidote. La fable ne saurait se contenter de cette fin : Réséda perd ses lys; hypocritement Céline les ramasse, mais le coeur n'y est pas :

"C'est vrai, il perdait ses fleurs!... (...) il en perd encore!... j'en ramasse..."

Récapitulons: Les Entretiens avec le Professeur Y constituent une véritable parabole de l'oeuvre célinienne, de ses tropismes, et de l'envoûtement qu'elle exerce sur le lecteur. L'auteur y livre rétrospectivement la théorie et la pratique de ses écrits, tout particulièrement leur phase "au noir" constituant sa grande période créatrice. Le renversement des valeurs diurnes, symboliquement la Surface - avec majuscule - la chute active, accélérée vers le "bout de la nuit" sont exprimés par la métaphore du métro Pigalle.

L'écrivain fera basculer ses fables pseudo-biographiques dans cet "Espace Pigalle" ainsi que toute la matière substancielle de ses romans.

Le choix dit Pascalien de Céline témoigne d'une sacralité inversive. Descendre au gouffre par le "Nord-Sud", à toute vapeur, s'y boucler avec les voyageurs en un trajet strictement nocturne analogue à la navigation des morts, signifie un renversement caractéristique de substitution de la nuit au jour. Telle est la politique qui sera celle de Céline dans Voyage au bout de la nuit, métaphoriquement et intuitivement comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, puis, bien plus tard, consciemment dans les Féerie dont les allégories offrent un véritable florilège de tous les gestes de l'Oeuvre au noir, première époque célinienne.

Les Entretiens considèrent l'état mental des voyageurs-lecteurs entraînés dans l'abîme : vivre dans les ténèbres substituées au jour sous la dictature du magicien-inventeur-ferroviaire est une situation inviable, à plus forte raison si l'auteur réussit, comme il l'a fait dans Voyage, à faire passer pour naturelle cette chute aux enfers. Céline ajoute dans un entretien avec A. Zbinden :

"Et pour tout avouer, si je me suis mis tant de gens à dos, l'hostilité du monde entier, je ne suis pas certain que ce ne soit pas volontairement. (...) Je me suis isolé, pour ainsi dire. Isolé, c'est pour être plus en face de la "chose".

[...] Il avait de quoi s'isoler volontairement face à la "chose", la redouter, lui attribuer tous les malheurs, estimer qu'ils remontent à Voyage, "le seul livre vraiment méchant" de sa carrière... (4) C'est peut-être dans cette magie noire du Verbe qu'il faut chercher le trouble que Céline inspire. C'est peut-être la perversité, le malaise, la délectation du pacte forcé avec la nuit que certains lecteurs lui pardonnent le moins.

Source : Denise Aebersold, Goétie de Céline, SEC, 2008.

Notes

1- Lettre de Céline au Dr Camus du 24 mai 1950, citée par P. Alméras, in Dictionnaire Céline, pp 802-803.

2- Lettre du 16 avril 1947 à Milton Hindus.

3- Entretien avec Claude Sarraute, Le Monde, 1/6/1960, Cahiers Céline 2.

4- Préface à une réédition de Voyage au bout de la nuit, 1949.

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, lettres, littérature, littérature française, lettres françaises, france, philosophie, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

F. M. Dostojevski: "Duivels"

Fjodor Michailovitsj Dostojevski, ‘Duivels’ (2008)

Cédric Raskin

Te traag, te weinig actie en te moeilijk: altijd een makkelijk excuus om in luie momenten een zware Dostojevski links te laten liggen. Niet zo met deze frisse nieuwe editie van ‘Boze geesten’. Met maar liefst dertien doden (als we goed hebben geteld) is dit verhaal zowat het bloederigste van alle Dostojevski’s. En door de universele tijdloze thematiek blijft deze roman, een van de literaire hoogtepunten van de wereldliteratuur, ook nu nog brandend actueel.

Een en ander is ook te danken aan de uitstekende vertaling van Hans Boland. Eindelijk eens een vertaler die doorheeft dat de Russen elkaar dan wel aanspreken met alle mogelijke vadersnamen en koosnaampjes, maar dat die patroniemen voor ons, Vlamingen en Nederlanders, alleen maar verwarrend overkomen. Dus heeft hij de vrijheid genomen om alle personages consequent bij dezelfde naam te noemen - met uitzondering van de pedante verfransingen om het taalgebruik van de aristocratische klasse te parodiëren -, en daar zijn wij allerminst rouwig om.

Een andere spectaculaire ingreep van Boland is dat hij ‘Boze geesten’ of ‘De demonen’ voor het eerst herdoopt tot ‘Duivels’. Helemaal geen slechte titelkeuze als je de psychologie van het hoofdpersonage Nikolai Stavrogin onder de loep houdt. Als een echte Mefistofeles is Stavrogin de duivel in eigen persoon die enkele andere anarchistische en nihilistische jongeren ophitst om de revolutie voor te bereiden en zo de rust te verstoren in een vredig doorsnee Russisch provinciestadje. Zo krijgt het kleinburgerlijke wereldje vol hypocrisie, schijn en praalzucht een flinke uppercut die op zich nog aardig uit de hand loopt…

Revolutie, daar draait het om. Als blijkt dat die enkel kan worden bereikt door terrorisme als conditio sine qua nonvan politiek extremisme, is het niet verwonderlijk dat de meest controversiële schrijver uit Rusland met ‘Duivels’ ook zijn meest controversiële roman aflevert. Dat de duivelse opstandelingen en onevenwichtige socialisten ook daadwerkelijk zijn opgestaan zo’n halve eeuw nadat Dostojevski dit in 1873 op papier zette, geeft het boek ook een opvallend hoog profetisch karakter mee en draagt dankbaar bij tot de mythe.

Maar hoewel ‘Duivels’ op het eerste gezicht vooral een politieke roman lijkt, is het religieuze en filosofische debat over het bestaan van God minstens even sterk uitgewerkt. Dostojevski’s werk wemelt van intellectuelen met psychische stoornissen en dat is ook hier weer geen uitzondering. Zo is naast Stavrogin de vurige ongelovige Kirilov ongetwijfeld een van de merkwaardigste figuren. Gekweld door de vraag of er al dan niet een God bestaat, of dat hij die God zélf is, neemt hij het zekere voor het onzekere en pleegt hij zelfmoord om volledig vrij te zijn. Ook de constante psychische tweestrijd van de crimineel Stavrogin, de chef-duivel Pjotr Verchovenski of de moordenaar Raskolnikov is ronduit geniaal. Je zou voor minder beginnen twijfelen aan de geestelijke gezondheid van Dostojevski zelf, die zo’n scherp vermogen heeft om zich in te leven in het brein van wrede moordenaars…

Wie Russische literatuur zegt, hoeft niet te rekenen op een snel tempo. De Russen hebben en nemen hun tijd. Begint het verhaal wat te vlotten, dan haalt Dostojevski het tempo al te graag onderuit door zijsprongen te maken en dieper te graven in de psyche van zijn personages. Is dat niet echt je ding, laat het boek dan nog even in de rekken rijpen. Genoot je wél van pakweg ‘De gebroeders Karamazov’, ‘Misdaad en straf’ of ‘Schuld en boete’, dan zal dit verduiveld sterke meesterwerk zeker niet misstaan in je bibliotheek.

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres russes, littérature russe, russie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Qui a peur de la géopolitique?

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1994

Qui a peur de la géopolitique?

Un spectre hante l'Europe d'aujourd'hui. Des conseillers politiques de la Maison Blanche, d'anciens agents du KGB cherchant à se recycler, des publicistes libéraux défendant de troubles et occultes intérêts réactionnaires, des professeurs gauchistes amateurs de liaisons dangereuses avec les droites, tentent désespérément d'en trouver la trace. Ce spectre, c'est la géopolitique.

Eh oui, elle revient au grand galop, cette géopolitique condamnée à une damnatio memoriae depuis la fin de la seconde guerre mondiale, dont on a nié la validité sans lui permettre de se défendre et d'apporter les preuves de sa pertinence, que l'on a réduite au silence pendant toute la guerre froide qui avait imposé au monde une lecture strictement idéologique et socio-économique des conflits. Pour satisfaire au rituel du langage dominant, il fallait dire qu'elle était une “pseudo-science”, fondée par deux pères historiques: l'embarrassant Friedrich Ratzel, auteur, entre 1882 et 1991, d'une Anthropogeographie évolutionniste et déterministe (que l'on a longtemps considérée comme l'antécédent wilhelmien du racisme hitlérien) (1), et le général, diplomate et érudit Karl Haushofer, qui avait caché Rudolf Hess dans sa maison après le putsch raté de Munich en 1923 et dont le fils, poète ésotérique, fidèle, comme son père, à l'idée d'une alliance nord-européenne entre l'Allemagne et l'Angleterre, sera massacré par la police nazie le 23 avril 1945 à l'âge de 42 ans.

Les noms de Ratzel et de Haushofer ont servi à démoniser la géopolitique, considérée pendant trop longtemps comme une “fausse science”, dont le but aurait été de chercher le rapport existant entre les circonstances géographiques d'un pays et les choix politiques du peuple qui l'habite. Mais force est bien de noter que les géopolitiques de Ratzel et de Haushofer, en réalité, ont constitué une géographie politique fonctionnelle, à l'ère des grands impérialismes et des entreprises coloniales, entre 1870 et 1914, quand ont eu lieu les affrontements entre la France et l'Allemagne, entre l'Autriche et la Russie, entre la Russie et la Turquie.

En cela, plutôt que d'être une rupture par rapport au passé, les grands impérialismes ont montré qu'ils étaient les héritiers directs des conflits du 19ième et de l'idéologie évolutionniste: «La géographie est une donnée immuable qui conditionne la vie des peuples» aimait à dire le condottiere Mussolini, oubliant ainsi l'autre aspect du problème: les peuples manipulent et modifient très souvent les scenarii géographiques.

Même si sont encore bien ancrés tous les “a priori” idéologiques mis en place pour interpréter les conflits selon un schéma “scientifique”, mettre au rencart les “vieilleries” ethniques et religieuses, légitimer l'unique mode explicatif toléré, c'est-à-dire celui qui évoque la raison socio-économique, depuis la fin de la guerre froide, bon nombre de signes avant-coureurs nous annonçaient le retour de conflits qui ne pouvaient s'expliquer que par d'autres motivations que celles que retenait comme seules plausibles le conformisme idéologique. Mieux: rien n'est revenu et un fait est certain, les tensions et les conflits à caractère ethnique et religieux ont toujours existé, rien n'est venu les atténuer, au contraire, les retombées tumultueuses du colonialisme et de l'hégémonisme européens les ont exaspérés. Il suffit de penser au Kurdistan qui, par l'effet de la politique de containment forcenée qu'ont pratiquée les Anglais et les Français au Moyen-Orient entre 1917 et 1920, est devenu un facteur de déstabilisation. Ou à la “guerre oubliée” entre l'Irak et l'Iran, et à ses rapports complexes avec la guerre civile en Afghanistan, ou encore, au front composite de la résistance afghane en lutte contre l'Armée Rouge.

Les temps sont mûrs, pourtant, pour dresser l'ébauche d'une nouvelle géopolitique, comprise non plus comme une “science” ou une “pseudo-science” mais plutôt comme une méthode proprement interdisciplinaire —dans laquelle convergeraient la géographie, l'histoire, la politologie, l'anthropologie, etc.— visant à comprendre et à expliquer rationnellement les tensions à l'œuvre sur certains territoires. Cette méthode se distancierait bien entendu de toutes les formes de moralisme, sans pour autant observer une “neutralité axiologique” rigide et incapacitante: cette méthode existe, elle a déjà été hissée au niveau scientifique, elle a été forgée au milieu des années 70 par les animateurs de la revue parisienne Hérodote et par le groupe de chercheurs rassemblés autour du géographe Yves Lacoste. En Italie, un groupe d'intellectuels de gauche vient de fonder la revue Limes (titre schmittien!) et s'aligne sur Hérodote; à ce corpus géopolitique de base, qui, sous bien des aspects, constitue une “anthropopolitique” (ou une “géoanthropologie”?), le célèbre philosophe Massimo Cacciari propose d'ajouter une fascinante “géophilosophie de l'Europe”, dont il a jeté les fondements en publiant un livre chez l'éditeur Adelphi. L'Europe, à ses yeux, est une idée —et un continent— “malade” au sens nietzschéen, instable, incertain sur ses confins, qui ne peut progresser qu'à coup de “décisions” fatidiques, un continent sur lequel pèse le poids d'innombrables impondérables et d'hérédités mêlées, entrecroisées.

Les assises et la structure du monde pèsent évidemment sur le destin des hommes. Mais les hommes, à leur tour, posent des choix et imposent des géostratégies. Quand, en 1867, le gouvernement américain achète au gouvernement russe les terres de l'Alaska, le Secrétaire d'Etat William Seward déclare: «L'Océan Pacifique deviendra le grand théâtre des événements du monde... le commerce européen, la pensée européenne, la puissance des nations européennes sont destinés à perdre leur importance». C'est ainsi que les Etats-Unis ont lancé l'idée d'un “Occident”, non plus synonyme mais bien antonyme de l'idée d'“Europe”. Or, sur ce chapitre, un pas nouveau vient d'être franchi avec le sommet des pays du Pacifique tenu en novembre 1993 à Blake Island près de Seattle: on y a esquissé les grandes lignes d'une nouvelle stratégie américaine, visant à faire du Japon un “Extrême-Occident” et à recentrer sur le Pacifique une intense activité dirigée vers la Chine, le Japon et l'Australie, impliquant l'exploitation intensive des mers, des fonds marins, du sous-sol de l'Océan, afin d'acquérir des protéines (à partir du planton) ou d'exploiter de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz naturels.

Reste à savoir comment réagira le bloc “eurasiafricain” face à cette hégémonie nouvelle, à ce continent immense et richissisme qui va de l'Alaska à l'Australie et de la Chine à la Californie, qu'a parfaitement conceptualisé le bon génie du MIT (Massachussets Inbstitute of Technology), Noam Chomsky, qui prévoit un isolement définitif de l'Eurasie par rapport au “Centre de l'Empire” américain? Allons-nous vers un nouveau brigandage déterministe et planétaire, vers une nouvelle entreprise impérialiste qui, comme toutes les entreprises impérialistes, ne rougit pas en se définissant comme “nécessaire”?

Franco CARDINI.

(article extrait de L'Italia Settimanale, n°34/1994).

(1) Pour nuancer ce jugement et découvrir la grande variété de l'œuvre de Ratzel, cf. Robert Steuckers, «Friedrich Ratzel», in Encyclopédie des Œuvres philosophiques, PUF, Paris, 1992.

00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, histoire, géopolitique, politique internationale, politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 06 mars 2009

Retour dans l'OTAN: Bayrou réclame un référendum

Retour dans l'Otan : Bayrou réclame un référendum

Le président du Modem François Bayrou a déclaré ce dimanche, lors du lancement de sa campagne pour les européennes, que le projet de réintégrer la France dans l'Otan, serait une "défaite" pour la France et l'Europe. Il juge que c'est aux Français de trancher cette question.

François Bayrou, président du Mouvement Démocrate (MoDem), a qualifié dimanche 8 février de "défaite" pour la France et pour l'Europe le projet de réintégration de la France dans le commandement de l'Otan, défendu par Nicolas Sarkozy, jugeant qu'un tel sujet exigeait un référendum.

François Bayrou, président du Mouvement Démocrate (MoDem), a qualifié dimanche 8 février de "défaite" pour la France et pour l'Europe le projet de réintégration de la France dans le commandement de l'Otan, défendu par Nicolas Sarkozy, jugeant qu'un tel sujet exigeait un référendum.

Tout comme l'ancien premier ministre Dominique de Villepin, François Bayrou se dit opposé au retour de la France dans le commandement de l'Otan. Lors d'une conférence nationale du MoDem à Paris, il a demandé que le choix qui avait été fait en 1966 par le général de Gaulle, de quitter la structure militaire intégrée de l'Alliance atlantique, "ne soit pas bradé, pas jeté aux orties".

Une réintégration serait "un aller sans retour", a-t-il prévenu. "Parce qu'il n'est pas imaginable qu'un grand pays comme le nôtre, à chaque alternance, entre et sorte du commandement intégré".

"Un tel choix, aussi lourd, ne peut pas se faire par les autorités politiques seules, encore moins par le président de la République. Ce choix ne peut se faire que par un référendum du peuple français", a déclaré M. Bayrou, interrogé par la presse à l'issue de la réunion.

"C'est un changement de cap radical, qui porte atteinte au patrimoine historique et diplomatique de la France, et un tel choix ne peut pas se faire en catimini, simplement par entente au sein d'une majorité passagère. Il faut que ce soit une décision majeure du peuple français", a-t-il ajouté.

En réintégrant cette structure, "nous lâchons la proie pour l'ombre", a également déclaré M. Bayrou à la tribune. "En nous alignant, nous abandonnons un élément de notre identité dans le concert des nations, y compris dans le concert des nations européennes".

"C'est une défaite pour la France", et "c'est une défaite pour l'Europe", a-t-il affirmé. "Nous abandonnons une part de notre héritage, et nous l'abandonnons pour rien".

"Quand on est intégrés, on ne compte plus", a assuré le député des Pyrénées-Atlantiques. "On peut être indépendants en étant alliés, on ne peut pas être indépendants en étant intégrés".

L'ex-candidat à la présidentielle s'en est pris également au ministre de la Défense Hervé Morin, qui fut un de ses lieutenants du temps de l'UDF.

"Il a dit : 'il faut arrêter de barguigner'. Et il a ajouté: 'notre position d'indépendance aujourd'hui, elle est purement symbolique'", a cité M. Bayrou. "Innocent !" s'est-il exclamé. "On peut en dire des bêtises, en deux phrases!".

Le président Nicolas Sarkozy a fait un nouveau pas samedi, devant la conférence sur la sécurité de Munich (sud de l'Allemagne), vers un retour complet de Paris dans l'Otan.

Source : L'EXPRESS

13:59 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otan, france, atlantisme, occidentalisme, alliance atlantique, armées, défense |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Arabisch geld voor de Palestijnen?

Arabisch geld voor de Palestijnen?

Geplaatst door yvespernet

http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2009/03/arabieren_geen_cent_voor_pales.html

De Arabische landen beloofden 1,3 miljard dollar aan de Palestijnen, maar voorlopig heeft nog niemand een cent overgemaakt. De officiele lezing is dat Hamas en Fatah het niet eens zijn over de besteding van de gelden. De Arabische landen stonden na de Israelische invasie in de rij om in het openbaar te roepen dat ze hun broeders zouden steunen.

Maar nu het op betalen komt, verzandt de hele actie in vergaderingen. Morgen wordt er verder over gesproken in Egypte. Saoedie Arabie beloofde een miljard, Qatar 250 miljoen en Algerije 100 miljoen.

Zo kan ik mij ook de actie naar aanleiding van de tsunami herinneren. Toen gaven de Arabische landen hun moslimbroeders- en zusters ook maar een peuleschil. In het geval van Palestina beloven Arabische landen veel, maar laten zij liever de sociale problemen in hun land bestaan en gebruiken ze Israël als afleiding om het protest tegen de grote ongelijkheid in hun eigen landen stil te houden.

Met de hulp van de CIA e.d. houden Arabische landen ook gematigde bewegingen tegen die de landen willen hervormen. Op die manier hebben zij zelf de radikale moslims een voedingsbodem gegeven, vaak hebben ze die radikale moslims ook actief gesteund. Willen we de moslimterroristen tegenhouden, dan is het dringend tijd om te werken aan een alternatief voor de huidige corrupte regimes. Want het is wel héél triestig gesteld als een racistische staat als Israël op het vlak van mensenrechten e.d. een palmares kan voorleggen dat op vele vlakken beter is dan de Arabische regimes…

00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : palestiniens, monde arabe, proche orient, moyen orient, méditerranée, palestine, israël |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

El postneoliberalismo y sus bifurcaciones

El neoliberalismo tocó fin definitivamente con la crisis estallada en 2008. No hay vuelta atrás. El mercado, por sí mismo, es autodestructivo. Necesita soportes y contenedores. La sociedad capitalista, arbitrada por el mercado, o bien se depreda, o bien se distiende. No tiene perspectivas de largo plazo.

Después de 30 años de neoliberalismo ocurrieron las dos cosas. La voracidad del mercado llevó a límites extremos la apropiación de la naturaleza y la desposesión de los seres humanos. Los territorios fueron desertificados y las poblaciones expulsadas. Los pueblos se levantaron y la catástrofe ecológica, con un altísimo grado de irreversibilidad, comenzó a manifestarse de manera violenta.

Los pueblos se rebelaron contra el avance del capitalismo bloqueando los caminos que lo llevaban a una mayor apropiación. Levantamientos armados cerraron el paso a las selvas; levantamientos civiles impiden la edificación de represas, la minería intensiva, la construcción de carreteras de uso pesado, la privatización de petróleo y gas y la monopolización del agua. El mercado, solo, no podía vencer a quienes ya estaban fuera de su alcance porque habían sido expulsados y desde ahí, desde el no-mercado, luchaban por la vida humana y natural, por los elementos esenciales, por otra relación con la naturaleza, por detener el saqueo.

El fin del neoliberalismo inicia cuando la medida de la desposesión toca la furia de los pueblos y los obliga a irrumpir en la escena.

Los cambios de fase

La sociedad capitalista contemporánea ha alcanzado un grado de complejidad que la vuelve altamente inestable. De la misma manera que ocurre con los sistemas biológicos (Prigogine, 2006), los sistemas sociales complejos tienen una capacidad infinita y en gran medida impredecible de reacción frente a los estímulos o cambios. El abigarramiento con el que se edificó esta sociedad, producto de la subsunción pero no eliminación de sociedades diferentes, con otras cosmovisiones, costumbres e historias, multiplica los comportamientos sociales y las percepciones y prácticas políticas a lo largo y ancho del mundo y abre con ello un espectro inmenso de sentidos de realidad y posibilidades de organización social.

La potencia cohesionadora del capitalismo ha permitido establecer diferentes momentos de lo que los físicos llaman equilibrio, en los que, a pesar de las profundas contradicciones de este sistema y del enorme abigarramiento que conlleva, disminuyen las tendencias disipadoras. No obstante, su duración es limitada. En el paso del equilibrio a la disipación aparecen constantemente las oportunidades de bifurcación que obligan al capitalismo a encontrar los elementos cohesionadores oportunos para construir un nuevo equilibrio o, en otras palabras, para restablecer las condiciones de valorización del capital. Pero siempre está presente el riesgo de ruptura, que apunta hacia posibles dislocamientos epistemológicos y sistémicos.

Los equilibrios internos del sistema, entendidos como patrones de acumulación en una terminología más económica, son modalidades de articulación social sustentadas en torno a un eje dinamizador u ordenador.

Un eje de racionalidad complejo que, de acuerdo con las circunstancias, adopta diferentes figuras: en la fase fordista era claramente la cadena de montaje para la producción en gran escala y el estado en su carácter de organizador social; en el neoliberalismo el mercado; y en el posneoliberalismo es simultáneamente el estado como disciplinador del territorio global, es decir, bajo el comando de su vertiente militar, y las empresas como medio de expresión directa del sistema de poder, subvirtiendo los límites del derecho liberal construido en etapas anteriores del capitalismo.

Los posneoliberalismos y las bifurcaciones

La incertidumbre acerca del futuro lleva a caracterizarlo más como negación de una etapa que está siendo rebasada. Si la modalidad capitalista que emana de la crisis de los años setenta, que significó una profunda transformación del modo de producir y de organizar la producción y el mercado, fue denominada por muchos estudiosos como posfordista; hoy ocurre lo mismo con el tránsito del neoliberalismo a algo diferente, que si bien ya se perfila, todavía deja un amplio margen a la imprevisión.

Posfordismo se enuncia desde la perspectiva de los cambios en el proceso de trabajo y en la modalidad de actuación social del estado; neoliberalismo desde la perspectiva del mercado y del relativo abandono de la función socializadora del estado. En cualquiera de los dos casos no tiene nombre propio, o es un pos, y en ese sentido un campo completamente indefinido, o es un neo, que delimita aunque sin mucha creatividad, que hoy están dando paso a otro pos, mucho más sofisticado, que reúne las dos cualidades: posneoliberalismo. Se trata de una categoría con poca vida propia en el sentido heurístico, aunque a la vez polisémica. Su virtud, quizá, es dejar abiertas todas las posibilidades de alternativa al neoliberalismo -desde el neofascismo hasta la bifurcación civilizatoria-, pero son inciertas e insuficientes su fuerza y cualidades explicativas.

En estas circunstancias, para avanzar en la precisión o modificación del concepto es indispensable detenerse en una caracterización de escenarios, entendiendo que el espectro de posibilidades incluye alternativas de reforzamiento del capitalismo -aunque sea un capitalismo con más dificultades de legitimidad-; de construcción de vías de salida del capitalismo a partir de las propias instituciones capitalistas; y de modos colectivos de concebir y llevar a la práctica organizaciones sociales nocapitalistas.

Trabajar todos los niveles de abstracción y de realidad en los que este término ocupa el espacio de una alternativa carente de apelativo propio, o el de alternativas diversas en situación de coexistencia sin hegemonismos, lo que impide que alguna otorgue un contenido específico al proceso superador del neoliberalismo.

El posneoliberalismo del capital

Aun antes del estallido de la crisis actual, ya eran evidentes los límites infranqueables a los que había llegado el neoliberalismo. La bonanza de los años dorados del libre mercado permitió expandir el capitalismo hasta alcanzar, en todos sentidos, la escala planetaria; garantizó enormes ganancias y el fortalecimiento de los grandes capitales, quitó casi todos los diques a la apropiación privada; flexibilizó, precarizó y abarató los mercados de trabajo; y colocó a la naturaleza en situación de indefensión. Pero después de su momento innovador, que impuso nuevos ritmos no sólo a la producción y las comunicaciones sino también a las luchas sociales, empezaron a aparecer sus límites de posibilidad.

Dentro de éstos, es importante destacar por lo menos tres, referidos a las contradicciones inmanentes a la producción capitalista y su expresión específica en este momento de su desarrollo y a las contradicciones correspondientes al proceso de apropiación y a las relaciones sociales que va construyendo:

1. El éxito del neoliberalismo en extender los márgenes de expropiación, lo llevó a corroer los consensos sociales construidos por el llamado estado del bienestar, pero también a acortar los mercados. La baja general en los salarios, o incluso en el costo de reproducción de la fuerza de trabajo en un sentido más amplio, fue expulsándola paulatinamente del consumo más sofisticado que había alcanzado durante el fordismo.

La respuesta capitalista consistió en reincorporar al mercado a esta población, cada vez más abundante, a través de la producción de bienes precarios en gran escala. No obstante, esta reincorporación no logra compensar ni de lejos el aumento en las capacidades de producción generadas con las tecnologías actuales, ni retribuir las ganancias esperadas. El grado de apropiación y concentración, el desarrollo tecnológico, la mundialización tanto de la producción como de la comercialización, es decir, el entramado de poder objetivado construido por el capital no se corresponde con las dimensiones y características de los entramados sociales. Es un poder que empieza a tener problemas serios de interlocución.

2. Estas enormes capacidades de transformación de la naturaleza en mercancía, en objeto útil para el capital, y la capacidad acumulada de gestión económica, fortalecida con los cambios de normas de uso del territorio y de concepción de las soberanías, llevaron a una carrera desatada por apropiarse todos los elementos orgánicos e inorgánicos del planeta. Conocer las selvas, doblegarlas, monopolizarlas, aislarlas, separarlas en sus componentes más simples y regresarlas al mundo convertidas en algún tipo de mercancía fue -es- uno de los caminos de afianzamiento de la supremacía económica; la ocupación de territorios para convertirlos en materia de valorización. Paradójicamente, el capitalismo de libre mercado promovió profundos cercamientos y amplias exclusiones. Pero con un peligro: Objetivar la vida es destruirla.

Con la introducción de tecnologías de secuenciación industrial, con el conocimiento detallado de genomas complejos con vistas a su manipulación, con los métodos de nanoexploración y transformación, con la manipulación climática y muchos otros de los desarrollos tecnológicos que se han conocido en los últimos 30 años, se traspasó el umbral de la mayor catástrofe ecológica registrada en el planeta. Esta lucha del capitalismo por dominar a la naturaleza e incluso intentar sustituirla artificialmente, ha terminado por eliminar ya un enorme número de especies, por provocar desequilibrios ecológicos y climáticos mayores y por poner a la propia humanidad, y con ella al capitalismo, en riesgo de extinción.

Pero quizá los límites más evidentes en este sentido se manifiestan en las crisis de escasez de los elementos fundamentales que sostienen el proceso productivo y de generación de valor como el petróleo; o de los que sostienen la producción de la vida, como el agua, en gran medida dilapidada por el mal uso al que ha sido sometida por el propio proceso capitalista. La paradoja, nuevamente, es que para evitar o compensar la escasez, se diseñan estrategias que refuerzan la catástrofe como la transformación de bosques en plantíos de soja o maíz transgénicos para producir biocombustibles, mucho menos rendidores y tan contaminantes y predatorios como el petróleo.

El capitalismo ha demostrado tener una especial habilidad para saltar obstáculos y encontrar nuevos caminos, sin embargo, los niveles de devastación alcanzados y la lógica con que avanza hacia el futuro permiten saber que las soluciones se dirigen hacia un callejón sin salida en el que incluso se van reduciendo las condiciones de valorización del capital.

3. Aunque el neoliberalismo ha sido caracterizado como momento de preponderancia del capital financiero, y eso llevó a hablar de un capitalismo desterritorializado, en verdad el neoliberalismo se caracterizó por una disputa encarnizada por la redefinición del uso y la posesión de los territorios, que ha llevado a redescubrir sociedades ocultas en los refugios de selvas, bosques, desiertos o glaciares que la modernidad no se había interesado en penetrar. La puesta en valor de estos territorios ha provocado una ofensiva de expulsión, desplazamiento o recolonización de estos pueblos, que, evidentemente, se han levantado en contra.

Esto, junto con las protestas y revueltas originadas por las políticas de ajuste estructural o de privatización de recursos, derechos y servicios promovidas por el neoliberalismo, ha marcado la escena política desde los años noventa del siglo pasado. Las condiciones de impunidad en que se generaron los primeros acuerdos de libre comercio, las primeras desregulaciones, los despojos de tierras y tantas otras medidas impulsadas desde la crisis y reorganización capitalista de los años setenta-ochenta, cambiaron a partir de los levantamientos de la década de los noventa en que se produce una inflexión de la dinámica social que empieza a detener las riendas sueltas del neoliberalismo.

No bastaba con darle todas las libertades al mercado. El mercado funge como disciplinador o cohesionador en tanto mantiene la capacidad desarticuladora y mientras las fuerzas sociales se reorganizan en correspondencia con las nuevas formas y contenidos del proceso de dominación. Tampoco podía ser una alternativa de largo plazo, en la medida que la voracidad del mercado lleva a destruir las condiciones de reproducción de la sociedad.

El propio sistema se vio obligado a trascender el neoliberalismo trasladando su eje ordenador desde la libertad individual (y la propiedad privada) promovida por el mercado hacia el control social y territorial, como medio de restablecer su posibilidad de futuro. La divisa ideológica del "libre mercado" fue sustituida por la "seguridad nacional" y una nueva fase capitalista empezó a abrirse paso con características como las siguientes:

1. Si el neoliberalismo coloca al mercado en situación de usar el planeta para los fines del mantenimiento de la hegemonía capitalista, en este caso comandada por Estados Unidos, en esta nueva fase, que se abre junto con la entrada del milenio, la misión queda a cargo de los mandos militares que emprenden un proceso de reordenamiento interno, organizativo y conceptual, y uno de reordenamiento planetario.

El cambio de situación del anteriormente llamado mundo socialista ya había exigido un cambio de visión geopolítica, que se corresponde con un nuevo diseño estratégico de penetración y control de los territorios, recursos y dinámicas sociales de la región centroasiática. El enorme peso de esta región para definir la supremacía económica interna del sistema impidió, desde el inicio, que ésta fuera dejada solamente en las manos de un mercado que, en las circunstancias confusas y desordenadas que siguieron al derrumbe de la Unión Soviética y del Muro de Berlín, podía hacer buenos negocios pero no condiciones de reordenar la región de acuerdo con los criterios de la hegemonía capitalista estadounidense. En esta región se empieza a perfilar lo que después se convertiría en política global: el comando militarizado del proceso de producción, reproducción y espacialización del capitalismo de los albores del siglo XXI.

2. Esta militarización atiende tanto a la potencial amenaza de otras coaliciones hegemónicas que dentro del capitalismo disputen el liderazgo estadounidense como al riesgo sistémico por cuestionamientos y construcción de alternativas de organización social no capitalistas. Sus propósitos son el mantenimiento de las jerarquías del poder, el aseguramiento de las condiciones que sustentan la hegemonía y la contrainsurgencia. Supone mantener una situación de guerra latente muy cercana a los estados de excepción y una persecución permanente de la disidencia.

Estos rasgos nos llevarían a pensar rápidamente en una vuelta del fascismo, si no fuera porque se combinan con otros que lo contradicen y que estarían indicando las pistas para su caracterización más allá de los "neos" y los "pos".

Las guerras, y la política militar en general, han dejado de ser un asunto público. No solamente porque muchas de las guerras contemporáneas se han enfocado hacia lo que se llama "estados fallidos", y en ese sentido no son entre "estados" sino de un estado contra la sociedad de otra nación, sino porque aunque sea un estado el que las emprende lo hace a través de una estructura externa que una vez contratada se rige por sus propias reglas y no responde a los criterios de la administración pública.

El outsourcing, que se ha vuelto recurrente en el capitalismo de nuestros días, tiene implicaciones muy profundas en el caso que nos ocupa. No se trata simplemente de privatizar una parte de las actividades del estado sino de romper el sentido mismo del estado. La cesión del ejercicio de la violencia de estado a particulares coloca la justicia en manos privadas y anula el estado de derecho. Ni siquiera es un estado de excepción. Se ha vaciado de autoridad y al romper el monopolio de la violencia la ha instalado en la sociedad.

En el fascismo había un estado fuerte capaz de organizar a la sociedad y de construir consensos. El estado centralizaba y disciplinaba. Hoy apelar al derecho y a las normas establecidas colectivamente ha empezado a ser un disparate y la instancia encargada de asegurar su cumplimiento las viola de cara a la sociedad. Ver, si no, los ejemplos de Guantánamo o de la ocupación de Irak.

Con la reciente crisis las instituciones capitalistas más importantes se han desfondado. El FMI y el Banco Mundial son repudiados hasta por sus constructores. Estamos entrando a un capitalismo sin derecho, a un capitalismo sin normas colectivas, a un capitalismo con un estado abiertamente faccioso. Al capitalismo mercenario.

El posneoliberalismo nacional alternativo

Otra vertiente de superación del neoliberalismo es la que protagonizan hoy varios estados latinoamericanos que se proclaman socialistas o en transición al socialismo y que han empezado a contravenir, e incluso revertir, la política neoliberal impuesta por el FMI y el Banco Mundial. Todas estas experiencias que iniciaron disputando electoralmente la presidencia, aunque distintas entre sí, comparten y construyen en colaboración algunos caminos para distanciarse de la ortodoxia dominante.

Bolivia, Ecuador y Venezuela, de diferentes maneras y con ritmos propios, impulsan políticas de recuperación de soberanía y de poder participativo, que se ha plasmado en las nuevas Constituciones elaboradas por sus sociedades.

La disputa con el FMI y el Banco Mundial ha determinado un alejamiento relativo de sus políticas y de las propias instituciones, al tiempo que se inicia la creación de una institucionalidad distinta, todavía muy incipiente, a través de instancias como el ALBA, el Banco del Sur, Petrocaribe y otras que, sin embargo, no marcan una pauta anticapitalista en sí mismas sino que apuntan, por el momento, a constituir un espacio de mayor independencia con respecto a la economía mundial, que haga propicia la construcción del socialismo. Considerando que, aun sin tener certeza de los resultados, se trata en estos casos por lo menos de un escenario posneoliberal diferente y confrontado con el que desarrollan las potencias dominantes, es conveniente destacar algunos de sus desafíos y paradojas.

1. Para avanzar en procesos de recuperación de soberanía, indispensable en términos de su relación con los grandes poderes mundiales --ya sea que vengan tras facetas estatales o empresariales--, y para emprender proyectos sociales de gran escala bajo una concepción socialista, requieren un fortalecimiento del estado y de su rectoría. Lo paradójico es que este estado es una institución creada por el propio capitalismo para asegurar la propiedad privada y el control social.

2. Los procesos de nacionalización emprendidos o los límites impuestos al capital transnacional, pasándolo de dueño a prestador de servicios, o a accionista minoritario, marca una diferencia sustancial en la capacidad para disponer de los recursos estratégicos de cada nación. La soberanía, en estos casos, es detentada y ejercida por el estado, pero eso todavía no transforma la concepción del modo de uso de estos recursos, al grado de que se estimulan proyectos de minería intensiva, aunque bajo otras normas de propiedad. Para un "cambio de modelo" esto no es suficiente, es un primer paso de continuidad incierta, si bien representa una reivindicación popular histórica.

3. El reforzamiento del interés nacional frente a los poderes globales o transnacionales va acompañado de una centralización estatal que no resulta fácilmente compatible con la plurinacionalidad postulada por las naciones o pueblos originarios, ni con la idea de una democracia participativa que acerque las instancias de deliberación y resolución a los niveles comunitarios.

4. Las Constituyentes han esbozado las líneas de construcción de una nueva sociedad. En Bolivia y Ecuador se propone cambiar los objetivos del "desarrollo" por los del "buen vivir", marcando una diferencia fundamental entre la carrera hacia delante del desarrollo con la marcha horizontal e incluso circular del buen vivir, que llamaría a recordar la metáfora zapatista de caminar al paso del más lento. La dislocación epistemológica que implica trasladarse al terreno del buen vivir coloca el proceso ya en el camino de una bifurcación societal y, por tanto, la discusión ya no es neoliberalismo o posneoliberalismo sino eso otro que ya no es capitalista y que recoge las experiencias milenarias de los pueblos pero también la crítica radical al capitalismo. Los apelativos son variados: socialismo comunitario, socialismo del siglo XXI, socialismo en el siglo XXI, o ni siquiera socialismo, sólo buen vivir, autonomía comunitaria u horizontes emancipatorios.

Ahora bien, la construcción de ese otro, que genéricamente podemos llamar el buen vivir, tiene que salirse del capitalismo pero a la vez tiene que transformar al capitalismo, con el riesgo, siempre presente, de quedar atrapado en el intento porque, entre otras razones, esta búsqueda se emprende desde la institucionalidad del estado (todavía capitalista), con toda la carga histórica y política que conlleva.

El posneoliberalismo de los pueblos

Otro proceso de salida del neoliberalismo es el que han emprendido los pueblos que no se han inclinado por la lucha electoral, fundamentalmente porque han decidido de entrada distanciarse de la institucionalidad dominante. En este proceso, con variantes, se han involucrado muchos de los pueblos indios de América, aunque no sólo, y su rechazo a la institucionalidad se sustenta en la combinación de las bifurcaciones con respecto a la dominación colonial que hablan de rebeliones larvadas a lo largo de más de 500 años, con las correspondientes a la dominación capitalista. Las naciones constituidas en el momento de la independencia de España y Portugal en realidad reprodujeron las relaciones de colonialidad interna y por ello no son reconocidas como espacios recuperables.

La resistencia y las rebeliones se levantan a veces admitiendo la nación, más no el estado, como espacio transitorio de resistencia, y a veces saltando esta instancia para lanzarse a una lucha anticapitalista-anticolonial y por la construcción-reconstrucción de formas de organización social simplemente distintas.

Desde esta perspectiva el proceso se realiza en los espacios comunitarios, transformando las redes cotidianas y creando condiciones de autodeterminación y autosustentación, siempre pensadas de manera abierta, en interlocución y en intercambio solidario con otras experiencias similares.

Recuperar y recrear formas de vida propias, humanas, de respeto con todos los otros seres vivos y con el entorno, con una politicidad libre y sin hegemonismos. Democracias descentradas. Este es el otro camino de salida del neoliberalismo, que sería muy empobrecedor llamar posneoliberalismo porque, incluso, es difícil de ubicar dentro del mismo campo semántico. Y todos sabemos que la semántica es también política y que también ahí es preciso subvertir los sentidos para que correspondan a los nuevos aires emancipatorios.

Lo que viene después del neoliberalismo es un abanico abierto con múltiples posibilidades. No estrechemos el horizonte cercándolo con términos que reducen su complejidad y empequeñecen sus capacidades creativas y emancipatorias. El mundo está lleno de muchos mundos con infinitas rutas de bifurcación. A los pueblos en lucha toca ir marcando los caminos.

Bibliografía

Acosta, Alberto 2008 "La compleja tarea de construir democráticamente una sociedad democrática" en Tendencia N° 8 (Quito).

Prigogine, Ilya 2006 (1988) El nacimiento del tiempo (Argentina: Tusquets).

Constitución de la República del Ecuador 2008.

Asamblea Constituyente de Bolivia 2007 Nueva Constitución Política del Estado (documento oficial)

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : théorie politique, sciences politiques, libéralisme, politologie, néo-libéralisme, globalisation, mondialisation, monétarisme, crise, finances |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Verkiezingen: De Periodieke Supersoap

Verkiezingen: De Periodieke Supersoap

Het begin van weer eens een verkiezingsronde in dit land is volop begonnen. Dat is niet te merken aan de lawine ideeën en ideologische inzichten door het politieke profitariaat naar onze hoofden geslingerd. Neen, het is alleen te merken aan hoe de kopstukken van de respectieve partijen zichzelf aan het verkiezen zijn om zo zichzelf en hun naaste vrienden (of familieleden) op topplaatsen te wringen. Dat noemen die politieke creaturen dan de eerste stap in een democratisch proces: "Hoe wring ik mezelf op een verkiesbare plaats?" Het is meteen een van de belangrijkste fasen van de partijwerking geworden als men de kranten erop naleest.

Het begin van weer eens een verkiezingsronde in dit land is volop begonnen. Dat is niet te merken aan de lawine ideeën en ideologische inzichten door het politieke profitariaat naar onze hoofden geslingerd. Neen, het is alleen te merken aan hoe de kopstukken van de respectieve partijen zichzelf aan het verkiezen zijn om zo zichzelf en hun naaste vrienden (of familieleden) op topplaatsen te wringen. Dat noemen die politieke creaturen dan de eerste stap in een democratisch proces: "Hoe wring ik mezelf op een verkiesbare plaats?" Het is meteen een van de belangrijkste fasen van de partijwerking geworden als men de kranten erop naleest.

Alle nieuwkomers hebben daarbij zo te zien een snelcursus genomen in hoe de oude militanten beter een valse stoot te verkopen. En "Hoe schop ik tijdens lijstvorming een medestander in de vernieling?" is haast uitgeroepen tot een olympische discipline, in zoverre dat die nog niet verheven is tot de enige politieke activiteit die partijkopstukken in het parlementaire circus beoefenen. Die kunst bestaat er ook in (met name voor de slapjanussen die in de partijen tweede viool spelen) zich zo geruisloos mogelijk te verstoppen achter de tapkast van de parlementaire bar en dat liefst gedurende de volledige legislatuur. Het enige wat de ja-knikkers binnen de partijen moeten doen is kijken hoe de kop beweegt van hun voorman. Ze moeten dan vooral hun kop in dezelfde richting bewegen als die verlichte leiders. Dat is alleszins een succesformule die de meeste parlementairen behoorlijk onder de knie hebben. In platbroekerij zijn die parlementairen behoorlijk geschoold. En na een tijdje is niks doen en je vol vreten op kosten van de gemeenschap een tweede natuur geworden voor dat politiek personeel van de tweede garnituur. De bazen, die de grote partijen exploiteren als een soort veredelde bordelen, waar verkozenen zich openlijk prostitueren, zijn dan ook maar wat gewillig om die ongevaarlijke nullen rond zich te tolereren en hun zelfs een mooie carrière in ruil voor bewezen diensten aan te bieden. Inderdaad, politieke hoeren, je moet ze huren en betalen, en ze woekeren meestal in achterkamertjes en louche cafés.

Voor de kopstukken is het van het grootste belang om zichzelf aan te top van de lijsten te plaatsen, want dat is de enige manier om aan de geldpomp van het systeem te kunnen blijven hangen. Al hun mooie manieren en praatjes moeten verbergen dat ze er gewoon op uit zijn weer een periode van vaste vergoedingen en staatsgegarandeerd inkomen te verwerven. En maak je geen illusies: de Dewevers en de Dewinters zijn ook niet te beroerd zichzelf te verkopen om die smerige Belgische euro's van de Belgische staat in hun vette pootjes te nemen. Geld heeft geen naam, en in Europa heeft het zelfs geen volk dat dat beheert of controleert, maar wie maalt daar nu om? Toch zeker niet de bijna slimste mens en de - op Dedecker na - luidruchtigste? De partijbonzen kijken met bewondering naar iemand als Rudy Aernoudt, hoe deze man zich een weg knort en wroet om ook in de troch te geraken is gewoonweg bewonderenswaardig. Bij zo iemand herkennen ze de fijne kneepjes van het vak!

Terwijl het volk in een steeds vlugger tempo aan het verarmen is en ons economisch en sociaal stelsel zowat implodeert, hebben die partijfeestneuzen zichzelf weer goed in de kijker gezet. Voor het N-SA is deze hele verkiezingbedoening echter een non-event en men zou het beter de 'pak-de-poen show voor onbenullen en maatschappelijk gestoorden' noemen, uitgezonden in een format met Walter Grootaers. Daar hebben die politieke clowns toch al een pak ervaring mee. Zolang er geen hervormingen van het politiek bestel op de agenda staan, is elke verkiezing nutteloos en waardeloos. Het is een bestendiging van het profitariaat, met als enige bedoeling weer enkele jaren een vaste wedde zonder werken binnen te halen. Het zijn parasieten in een parasitair systeem.

U zult deze smeerlapperij toch niet verder ondersteunen met uw goedkeuring in de vorm van een stem? Ik in elk geval niet.

Eddy Hermy

Hoofdcoördinator N-SA

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : électoralisme, élections, belgique, flandre, wallonie, europe, affaires européennes, politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"Continente Indiano" - Entre Nomos y Anomos

| |

00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, amérique latine, amérique du sud, amérique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Lucien Combelle

Lucien Combelle

...Voici bientôt quinze ans qu’il nous a quittés. Je n’ai dû le rencontrer qu’une ou deux fois, rue Monge où il habitait alors. C’était en compagnie de Laurence Granet qui avait soutenu, quelques années auparavant, une thèse de doctorat sur « L’idéologie fasciste dans les œuvres de Brasillach, Drieu La Rochelle, Rebatet ». Le souvenir de ces conversations s’est effacé. Je me souviens seulement du jour où, en public, il évoqua, au risque de lui nuire, son « éditeur fasciste » [sic] qui publia au début des années quatre-vingts ses souvenirs de prison. Cette sortie ne fut pas sans choquer un ami célinien qui fit cette réflexion : « Tout de même, il exagère, c’est lui qui a été fasciste ! ». Longtemps, j’ai cru que, dans son journal Révolution nationale, il s’était montré partisan d’un fascisme « libéral », je veux dire moins radical que celui prôné par ses confrères de la presse parisienne. Jusqu’à cet été 1988 où, pour annoter la correspondance que lui adressa Céline sous l’Occupation, je dépouillai, à la Bibliothèque Royale (de Belgique), la collection complète de cet hebdomadaire. Comme l’a également montré Jeannine Verdès-Leroux, qui s’est livrée au même exercice, Lucien Combelle était, bien au contraire, partisan d’un collaborationnisme sans concessions. C’est dire si Vichy n’était pas ménagé, surtout quand le régime prenait l’initiative, approuvé en cela par l’Église, de censurer en zone non occupée des écrivains jugés délétères : « Valéry, Fargue interdits. Demain Gide et Proust. Et Céline et Marcel Aymé. Et Montherlant. La France officielle semble vouloir retrouver sa beauté en avalant la jouvence de l’abbé Soury, et soigner ses blessures avec de l’eau bénite »¹. On n’est donc pas étonné de le voir dénoncer ensuite l’une des plus hautes autorités du clergé français, « Mgr Gerlier, primat des Gaules – quelle fâcheuse consonance ! – qui se permet de jouer au conseiller d’État et se mêler aux affaires de César. Monseigneur n’aime point l’antisémitisme. Monseigneur n’est pas révolutionnaire. (…) Il est démocrate et pluraliste, comme on dit. Bref, Monseigneur est, à sa manière, un dissident » ². Fustigeant le chef de l’Action française, Combelle n’y allait pas davantage de main morte : « M. Maurras a été antisémite et antidémocrate pour son bonheur et pour le nôtre. Mais, pour son malheur et pour celui de la France, M. Maurras reste germanophobe. La France, pour lui, c’est le félibrige » ³. « Révolution » est sans doute le mot qui revient alors le plus souvent sous sa plume : « Nous sommes, ou les acteurs, ou les témoins, selon une bonne ou une mauvaise fortune, d’une révolution mondiale, d’une révolution qui est née très exactement sur notre continent, dans cette Europe qui, pour notre orgueil, continue à étonner le monde » 4. « Grand garçon, intelligent, très cultivé, avec l’esprit caustique, bon avec les copains, plutôt désagréable avec ceux qui lui avaient fait dans les bottes, Combelle cultivait une pointe de cynisme » 5 : c’est ainsi que le décrit Henry Charbonneau, venu, comme lui, de l’Action française.

Après la guerre, Lucien Combelle présentera naturellement un profil nettement moins tranché. Ainsi, lors de l’émission « Apostrophes » (1978), il évoqua le « jeune fasciste sincère, de bonne foi et naïf » qu’il fut. C’est seulement chez le juge d’instruction, ajouta-t-il, qu’il découvrit ce qu’est la responsabilité des intellectuels. Philippe Alméras, qui l’avait rencontré, lui aussi, dans les années quatre-vingts, garde le souvenir de sa grande prudence : « Comme tous les ébouillantés de la Libération, il craignait l’eau froide 6 ». Céline entretint avec lui une relation du même type (un peu paternelle) que celle qu’il noua avec Henri Poulain, le secrétaire de rédaction de Je suis partout. D’une vingtaine d’années leur aîné, il ne craignait pas de les morigéner dès que paraissait dans leur journal respectif un article qu’il désapprouvait. Ainsi, à propos de cet éditorial sur (ou plutôt contre) Maurras : « Combelle fait l’enfant. Il sait aussi bien que moi l’origine de l’horreur de Maurras pour l’Allemagne – le Racisme 7. » Ou à propos d’un compte rendu du livre, Pétition pour l’histoire, d’Anatole de Monzie : « Tu dédouanes Monzie à présent et son histoire ? La merde est à ton goût ! Rien de plus pourri que ce vieux pitre – membre de la Ligue des Droits de l’Homme – membre de la Lica – grand ami de Lecache et Jean Zay ! » 8. Les exemples sont nombreux… Contrairement à Poulain, exilé en Suisse, Combelle reverra Céline. C’est seulement à la parution d’Un château l’autre qu’il reprit contact. « Tout ceci ne nous rajeunit pas ! » 9, lui répond Céline, une dizaine d’années après la tourmente qui les vit embastillés l’un à Copenhague, l’autre à Fresnes.

Marc LAUDELOUT

Notes

1. Lucien Combelle, « Avec ou sans prières », Révolution nationale, 22 août 1942.

2. Id., « Où en sommes-nous ? », Révolution nationale, 26 septembre 1942.

3. Id., « La France de M. Maurras », Révolution nationale, 31 mai 1942.

4. Id., « Ceci commande cela », Révolution nationale, 8 mai 1943.

5. Henry Charbonneau, Les mémoires de Porthos, La Librairie française, 1981 (rééd.).

6. Philippe Alméras, « Lucien Combelle relaps », Le Bulletin célinien, janvier 2006.

7. Lettre du 31 mai 1942 in L’Année Céline 1995, Du Lérot-Imec Éditions, 1996, p. 122.

8. Lettre du 21 août 1942, Ibidem, p. 127.

9. Lettre du 12 août 1957, Ibid., p. 154.

Bibliographie

Lucien Combelle est l’auteur de six livres : Je dois à André Gide (Frédéric Chambriand, 1951) ; Chansons du Mirador (Frédéric Chambriand, 1951) ; Prisons de l’espérance (ETL, 1952) ; Louis Renault ou un demi-siècle d’automobile française (La Table ronde, 1954) [signé d’un pseudonyme : Lucien Dauvergne] ; Péché d’orgueil (Olivier Orban, 1978) et Liberté à huis clos (La Butte aux cailles, 1983). Sous le titre « Céline, le pérégrin », il a préfacé un recueil de textes de Céline (Le style contre les idées, Complexe, 1987). Il a également écrit le scénario d’une bande dessinée de José Fernandez Bielsa, Quand les héros étaient des dieux (Dargaud, 1969). Au début des années 80, il avait l’intention d’écrire, en collaboration avec Laurence Granet, un Panorama des écrivains de l’Occupation ; le projet n’a pas abouti. En 1997, Pierre Assouline lui a consacré un livre, Le fleuve Combelle (Calmann-Lévy). L’année suivante, Lucien Combelle lui accorda une série de cinq entretiens dans le cadre de l’émission À voix nue sur les ondes de France-Culture (25-29 juillet 1998). Le 1er décembre 1978, à l’occasion de la parution de son livre de souvenirs, Péché d’orgueil, il participa – aux côtés de Henri Amouroux, Raymond Bruckberger, Jean-Luc Maxence et Dominique Desanti – à l’émission Apostrophes de Bernard Pivot sur le thème « Les intellectuels et la collaboration ». Il donna également son témoignage dans le film documentaire d’Alain de Sédouy et Guy Seligmann, Paris l’outragée (Antenne 2, 1989). On trouvera dans L’Année Céline 1995 (Du Lérot, 1996) la correspondance que lui adressa Céline, présentée et annotée par Éric Mazet. Plusieurs ouvrages retracent brièvement son itinéraire : Dictionnaire Céline de Philippe Alméras (Plon, 2004), Dictionnaire commenté de la Collaboration française de Philippe Randa (Jean Picollec, 1997) et Histoire de la Collaboration de Dominique Venner (Pygmalion, 2000). Sur son activité sous l’Occupation, on lira le livre de Jeannine Verdès-Leroux, Refus et violences. Politique et littérature à l’extrême droite des années trente aux retombées de la Libération (Gallimard, 1996), qui s’appuie sur une lecture de ses articles de l’Occupation.

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, france, années 30, années 40, épuration |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

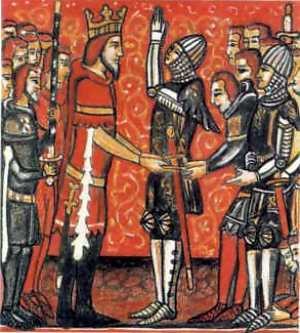

Le féodalisme, une légende?

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1994

Le féodalisme, une légende?

L'historienne britannique Susan Reynolds avance une thèse innovatrice: le féodalisme médiéval n'aurait pas existé tel qu'on l'imagine communément; il serait une invention ultérieure de juristes modernes, hostiles au Moyen Age. La cérémonie symbolique, liant le vassal à son suzerain, n'est pas le fondement général, omniprésent en Europe, de l'Etat féodal, dominant notre continent de Charlemagne à la chute de Constantinople en 1453. Susan Reynolds affirme que les preuves sont trop peu nombreuses pour pouvoir affirmer sans nuances que l'ensemble du Moyen Age européen ait été marqué par ce type de contrat, fondé sur la fidélité et la dépendance réciproque. Cette affirmation, impertinente au regard de l'historiographie conventionnelle, notre historienne d'Oxford la tire d'une exploration systématique des documents, des actes, etc., conservés dans tous les musées et bibliothèques d'Europe.

Première révision, due à cette analyse systématique des écrits médiévaux: après l'Empire romain, l'Europe n'a pas sombré dans un “vide juridique” et n'a pas vraiment été livrée à la “loi de la jungle”. La réglementation féodale était conçue pour calmer les puissants, les obliger à respecter la paix et l'harmonie. Au départ, le lien de vassalité, liant par exemple un duc à son roi ou à son empereur, n'était pas conçu pour durer éternellement. Le principe de l'hérédité d'un fief n'avait pas été retenu. Charles le Chauve a dû finalement le concéder (mais partiellement) à sa noblesse franque pour calmer les esprits et pour s'assurer ses arrières quand il guerroyait en Italie entre 870 et 880.

La féodalité conçue comme système rigide est une invention des juristes du début de l'ère moderne, qui s'opposaient aux concepts vagues, souples et imprécis du droit coutumier. Il fallait donc qu'ils le schématisent et lui donnent une image négative. Cette construction artificielle de juristes en mal de pouvoir, poursuivant un objectif finalement totalitaire, visant à annihiler les autonomies multiples tolérées par le droit coutumier, a oblitéré la vision des historiens. Ceux-ci sont demeurés prisonniers d'une vision du Moyen Age figée, ne correspondant nullement à sa grande diversité et à son étonnante variété. L'omniprésence de cette légende, fabriquée par les juristes, a fait que les historiens n'ont plus pris la peine de consulter les archives. Susan Reynolds s'attend bien entendu à des critiques serrées de ses thèses, surtout de la part de l'école française de Marc Bloch, fidèle à la modernité des juristes, des jacobins et des idéologues marxistes. Mais cette modernité, plus idéologique que fiable, tiendra-t-elle le coup devant le sérieux d'Oxford, déployé par Susan Reynolds?

Susan REYNOLDS, Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted, Oxford University Press, 544 p., £20.

00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : moyen-âge, féodalisme, histoire, traditions, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 05 mars 2009

Turkije en de Koerden

Turkije en de Koerden

Geplaatst door yvespernet

Wilt Turkije in de EU worden opgenomen als volwaardigd lid, moeten aan bepaalde sociale, economische en politieke voorwaarden worden voldaan. Met het toelaten van landen als Bulgarije is ondertussen gebleken dat dit voor sommige landen te snel gebeurd is en dat de controle op het naleven van die voorwaarden tekort schiet. Één van die voorwaarden, in het geval van Turkije, is het verbeteren van de huidige bewust achtergestelde toestand van de Koerden. Dat dit nog gebreken vertoont, kan volgend “incident” goed illustreren;

http://edition.cnn.com/2009/WORLD/europe/02/24/turkey.television.kurdish.party/index.html

ISTANBUL, Turkey (CNN) — The head of a Kurdish nationalist party in Turkey addressed his party members Tuesday in the Kurdish language — which is illegal — prompting the national broadcaster to pull the plug on the live broadcast. In

his address, Democratic Society Party leader Ahmet Turk began his speech in Turkish, addressing the value of a “multilingual culture” and decrying the fact that the Kurdish language is not protected under Turkey’s constitution. ”We have no objection to Turkish being the official language, yet we want our demands for the lifting of the ban on Kurdish language to be understood as a humanitarian demand,” he said.

Turk then announced he would deliver the rest of his speech in Kurdish and, at that point, state broadcaster TRT cut the broadcast. ”Since no language other than Turkish can be used in the parliament meetings according to the constitution of the Turkish Republic and the Political Parties Law, we had to stop our broadcast,” the TRT announcer stated. “We apologize to our viewers for this and continue our broadcast with the next news item scheduled.”

Binnen nu en een paar decennia zal bijna de helft van de inwoners van Turkije bestaan uit Koerden. Koerden migreren ook meer en meer naar de Turkse steden in plaats van op het platteland te blijven. Dit kan wel eens een zeer gevaarlijke cocktail worden…

00:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, kurdes, proche orient, moyen orient, méditerranée, politique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Bulletin célinien n°306

00:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

NATO Defence College reviews Dmitry Rogozin's book "Enemy of the People"

The NATO Defence College review of the book ‘Enemy of the People’ by Dmitry Rogozin

http://natomission.ru/en/society/article/society/artbews/...

The curious reader might do well to start Ambassador Dmitri Olegovich Rogozin’s book by looking at the comments about him which the author has chosen to include as an annex - essentially abuse from prominent Russian political figures, including the leader of the LDPR, Vladimir Zhirinovsky (whose father Rogozin pointedly identifies as being named Edelshtein): “Rogozin is an agent three times over - of the Kremlin, the KGB and the Comintern. He is a villain three times over.” Anatoli Chubais, formerly head of electricity monopoly RAO UES, and whom Rogozin identifies as the “spiritual guru” of the liberal SPS party and author of the concept of “voucher privatization”, describes Rogozin as a National Socialist. The author records other attacks on him by some of his favourite targets of abuse.

It would be natural to suppose that these quotations were recorded by Rogozin in a spirit of irony. It would also be wrong. There is so far as I could teil no trace of irony or self doubt in what Rogozin writes in this account of his political development and ideas. He means every word. It is natural enough that an autobiography should centre on its subject’s actions. This one is deeply personal. The only people mentioned in it who come out consistently well are Rogozin himself, and why not, for it is his story; Rogozin’s distinguished military father (General-Lieutenant Oleg Konstantinovich Rogozin, Hero of Socialist Work, Doctor of Technical Sciences and professor); and Vladimir Putin - who has yet to earn Rogozin’s despair. The introduction to the fourth edition of the book, sent for publication as Rogozin was about to take up his appointment as Russian Ambassador to NATO in January 2008, records his view that Rodina “won” the 2003 Duma elections (Rogozin’s word, presumably implying a moral victory since the party did not come near to winning a majority of the recorded votes, even if its showing was better than the Kremlin had anticipated). Since then, he says, vital elements of Rodina’s programme have been adopted by the Russian government. Putin’s real convictions, (page 5) says Rogozin, are those of the patriotic opposition. His book is dedicated to President Putin, as he then was.

The first set of Rogozin’s ideas would not al! be easy to square with Putin’s actions as President or Prime Minister, though some arguably have elements in common with Putin’s sentiments. Rogozin complains at various points in his book of the way that the media are constrained, the legal system is manipulated and elections are fixed. In so doing, he draws on personal experience. “The ability to lie to your face is the visiting card of power (vlast) today.” (An apt quotation from page 14). His writing is even more impassioned in his attacks on the “thieves” who have stolen, and steal, from Russia, whether bureaucrats or ‘oligarchs’. But then, “Bonapartism is always and everywhere partnered by stealing from the treasury…the consolidation of the Vertical of power’ has led to a real epidemic of theft.” Much of the book is a cry of pain for what has happened to Russia since Stalin’s death in 1953, and particularly since 1991, with the failure of the August putsch that year. Rogozin’s admiration for Stalin is for what the author sees as his success as a national leader who instilled discipline, not as the builder of’socialism in one country’.

The remedy sketched by Rogozin for Russia’s present ills is not what might be expected from his attacks on the way the present state of affairs rests on arbitrary controls. It is for the power of the centre to be increased, under the condition that the exercise of absolute power be governed by absolute responsibility, borne personally by the leader himself. He does not explain exactly what this might mean. He would no doubt be enraged by the suggestion that it is a doctrine that notorious figures of the middle of the 20th Century would instantly accept.

Rogozin argues for increased national ownership of critical economic factors. He does not explain how such a system could work, or how it would prevent what he sees as the treachery and incompetence which brought the USSR to needless and tragic collapse being repeated under another centrally directed government of Russia. His domestic policy prescriptions are however often declarative rather than analytical, for instance in his lengthy and agonised account of Russia’s demographic problems. Russia should be, he writes at one point, aiming at a population of 500 million, without giving a clear idea of how this degree of reproductive fervour could be brought about

That should not be read as a sneer. Rogozin’s despair at what he sees as his country’s fall deserves better than that. He records his academic achievements, but his book is not that of an educated sceptic. In one striking passage, following on Rogozin’s account of the Chechen mentality, he tells of an interview with Putin in which he offered to go to Grozny as Presidential Representative. The President’s response, which Rogozin saw as “very significant” was that Putin wanted him to stay for the time being in the Duma. That, thought Rogozin, was a missed opportunity. Had he taken charge in Grozny the bloodshed would have been minimal. It does not seem to have occurred to him that the President may have been less confident than Rogozin of the latter’s ability to sort things out Putin’s ability to keep others under the impression that he sympathises with their aspirations even when he does not is again illustrated at other points in Rogozin’s account.