dimanche, 31 août 2008

La "Mensur"

La Mensur

autore: Ella Loescher

categoria: --vario

inserito il: 2006-09-17

Grazie al gentile permesso dell'autrice, la Sig.na Ella Loescher, redattrice del sito Scherma Online, pubblichiamo il seguente excursus su una tradizione squisitamente germanica quale la "mensur", o per dirla all'italiana: "mensura".

Introduzione

La Mensur non è nè una disciplina sportiva nè un duello, tuttavia ha qualcosa in comune con entrambi: è un duello rituale in cui i due avversari devono rispettare una distanza fissa, cioè una misura, o Mensur, rimanendo fermi evitando il retrocedere vile; l'arma, la spada da Mensur, viene tenuta al di sopra della testa e puntata verso il viso dell'avversario.

I tagli vanno suturati senza uso di anestetico. Le parti del corpo minacciate, in particolare occhi, naso, orecchie, collo, insomma tutte le parti superiori del corpo sono protette da monocoli in ferro con un'appendice che protegge il naso, da gorgiere, bendaggi, corsetti, cinture di cuoio o di tela imbottita.

La Mensur pretende norme rigorose

Come in tutti gli sport da combattimento, non deve esistere nessuna antipatia o rivalità personale, anzi una certa fiducia nella relazione fra i contendenti è necessaria.

Come in tutti gli sport da combattimento, non deve esistere nessuna antipatia o rivalità personale, anzi una certa fiducia nella relazione fra i contendenti è necessaria.

La Mensur non conosce vincitori o perdenti; più importante di una "vittoria" è la partecipazione diretta. La prestazione di ogni schermitore partecipante viene valutata indipendentemente dalla prestazione del suo avversario: è una dimostrazione di coraggio, di autocontrollo, di responsabilità, non di tecnica schermistica.

La Mensur è una lotta fra due di uomini, e si tratta solo di questo, in cui i partecipanti devono superare il timore di possibili ferite, che è l'obiettivo reale della Mensur.

Contrariamente al duello non si cerca di provocare una morte per avere "soddisfazione" in seguito a violazioni "dell'onore": tutto questo è giuridicamente vietato e molto lontano dal senso delle Mensuren che oggi possono essere combattute soltanto a condizione di escludere ferite serie o mortali.

Alcune critiche vedono una similarità della Mensur con un comportamento autolesionistico, ma mi viene ribattuto da uno studente universitario di una confraternita che la pratica, che nella Mensur non ci si ferisce da soli bensì è l'avversario che colpisce. Non capisco chi ci rimprovera. Diversamente da quella parte di uomini timorosa delle cure chirurgiche e con stati e relazioni emozionali inquietanti, noi impariamo a controllare la paura e a mantenere il pieno autocontrollo dei conflitti interiori, ad acquisire fiducia in noi stessi e nei compagni. Ci alleniamo praticamente tutti i giorni, per stimolare l'attitudine a batterci.

Lo scopo della Mensur è dunque sempre stato quello di essere un aiuto importante e doveroso per la formazione della personalità, poichè il partecipante deve prepararsi con cura e autodisciplina a battersi con le proprie forze; l'affrontare con calma una situazione pericolosa superando timori rafforza allo stesso tempo la coesione delle comunità.

A sostegno di questo, alcuni tenaci sostenitori della Mensur vorrebbero che i contendenti, per misurare maggiormente il proprio sangue freddo, non si conoscessero e non appartenessero alla stessa corporazione. Per altri la Mensur, ritornando al suo scopo, non dovrebbe avere una partecipazione volontaria, ma obbligatoria e più allargata.

Infine, qualcuno critica la tradizionale esclusione delle donne.

Sta di fatto che in Germania, pur non essendo un fattore determinante, l'aver praticato la Mensur giocava e pare possa ancora giocare a favore di un candidato alla dirigenza d'azienda.

L'inizio

Prima del 1514 il porto d'armi era un privilegio concesso soltanto ai soldati e all'aristocrazia; gli studenti, costretti a spostarsi spesso in viaggi d'istruzione da uno stato all'altro, da un'universitè all'altra, non avevano nessuno strumento per difendere la loro incolumità. In quell'anno, Massimiliano I d'Asburgo (imperatore del Sacro Romano Impero) concesse anche ad essi il porto d'armi, che rappresentava per l'epoca la carta d'identità di una elevata posizione sociale.

Le armi piè utilizzate inizialmente furono pugnali e "rapire" o daghe; successivamente si preferirono le armi spagnole e italiane, più maneggevoli. Il privilegio d'arma era legato strettamente ad un codice d'onore sociale: i signori pretendevano rispetto non soltanto dalle bande di ladri che incontravano lungo la via, ma esigevano che nessuno dubitasse del loro rango.

Presso gli studenti universitari dell'epoca andò formandosi via via la consapevolezza del loro stato sociale basata sull'uso di una propria lingua (il latino), su norme proprie di comportamento e sull'uso di abiti speciali di propri colori che portò a voler difendere la loro libertà di studio, la gioia di vivere e la difesa del loro mondo e dei cittadini.

Per gli studenti il porto d'armi e i duelli studenteschi di scherma diventarono presto un elemento indispensabile della vita universitaria.

Particolarmente brutali furono i duelli universitari che aumentavano selvaggiamente in tempi di guerra, specie nelle guerre di Riforma e nella guerra dei Trent'anni.

Numerosi furono i divieti delle università al "duello selvaggio" - ovviamente con scarso successo -: in ordine cronologico lo Statuto di Erfurt, la decisione del rettore di Heidelberger, l'Editto di Wittenberg sul duello, il Mandato sul duello di Jena.

Allora le autorità universitarie, inascoltate, provarono ad orientare il combattimento studentesco verso l'uso di regole con la speranza di ridurre, attraverso una migliore formazione, il numero dei feriti. Fu così che l'arte del combattere diventò nel corso del tempo una disciplina universitaria peculiare.

Accanto ai maestri di equitazione e di danza, molte università richiesero maestri di scherma: ad esempio, è documentata l'assunzione di maestri di scherma presso l'Università di Jena nel 1550, a Rostock nel 1560.

Danzare, cavalcare e duellare erano dunque esercitazioni universitarie precorritrici dello sport universitario attuale.

Nel frattempo alcuni maestri di scherma fondarono proprie associazioni sviluppando presto tecniche di combattimento comuni.

La necessità di regole

Nel suo autobiografico "Dichtung und Wahrheit", Johann Wolfgang Goethe descrive le sue lezioni di scherma prima a Francoforte e, dal settembre 1765, a Lipsia, dove si era spostato per dedicarsi allo studio del Diritto.

In un primo tempo lui e i suoi amici si esercitarono con armi di legno (bastoni); successivamente passarono alle armi d'acciaio munite di un guardamano "a canestro", e le lezioni si fecero più animate e divertenti. In seguito Goethe continuò a tirare di scherma ma non diventò mai un abile spadaccino.

Nuovo impulso verso una regolarizzazione del duello fu nel secolo XIX la codificazione di regole da parte delle università - un primo tentativo vero e proprio lo troviamo nel "Mandato sul duello" di Jena del 1684 - che stabilivano fra l'altro la necessità di una giusta causa, la presenza di secondi e arbitri e la condanna per crimine se le regole non venivano osservate.

Le dispute furono organizzate da delegati in luoghi convenuti e sempre piè disciplinate ottenendo, si sperava, una fermezza di carattere attraverso l'osservanza delle regole, considerata ben più importante del reale risultato schermistico.

Benchè il "duello selvaggio" fosse stato vietato severamente e disapprovato per i feriti e i morti che procurava, godette comunque di una certa accettazione sociale da parte di chi riteneva che uno studente potesse difendere con l'arma non soltanto la vita, ma anche il suo "onore".

Per quanto riguarda le armi da combattimento, gli studenti continuarono a utilizzare prevalentemente le "dagen" fino al XVIII secolo (anche se sono citati combattimenti con bastoni e fruste), che adottarono come elemento fisso dell'uniforme o dell'abito una volta divenuti persone autorevoli.

Circa i vari nomi attribuiti alle armi, in documenti fra cui uno statuto universitario, si trovano riferimenti riguardanti rispettivamente "Galanteriedegen" e "gladius consuetus".

Il termine "Raufdegen" venne utilizzato spontaneamente per indicare l'arma appuntita degli studenti facili alla "Rauferei", allo scontro, qui chiamato anche "duello selvaggio".

La facilità e la continuità con cui avvenivano questi scontri portarono man mano alla creazione di armi apposite con guardia ampia e lame più corte, aguzze, triangolari e prive di affilatura il cui obiettivo era infilzare l'avversario. Modifiche successive, che variavano in base alle aree geografiche, portarono all'uso generalizzato di un'arma corta con la guardia "a canestro" di dimensioni assai ridotte quindi poco protettiva, la punta smussata per evitare facili perforazioni e la lama affilatissima.

Furono questi i cambiamenti che portarono allo sviluppo delle "Mensurwaffen", armi da Mensur.

Nel frattempo, per impedire il dilagare del "duello selvaggio" fra studenti, nelle città degli stati tedeschi e dell'Impero Austro-ungarico venne vietato il porto d'armi, la cui concessione rimase invariata solo nel caso di viaggi extraurbani.

Tali innovazioni portarono a stabilire norme di comportamento (Komment) riservate agli studenti universitari delle varie confraternite locali.

Queste nuove leggi scritte per gli studenti delle rispettive università furono una prima forma di regolamento amministrativo studentesco.

L'evoluzione

All'inizio del XIX secolo, le università tedesche adottarono un codice di comportamento con priorità diverse di regione in regione.

Nella stesura venne considerato tra l'altro che...

malgrado fra gli studenti di teologia questi scontri godessero di grande popolarità, era sentita l'esigenza di rendere le cicatrici meno visibili per non rischiare la fine della carriera universitaria.

Ci si sofferma a riflettere sull'elevato pericolo di vita causato dalla Mensur; gli ultimi decessi avvennero a Jena e a Monaco negli anni 1840, l'ultimo scontro mortale fu nel 1860.

A Tèbingen, nel 1831, la Mensur era considerata una rappresentazione romantica tipica dell'epoca Biedermeier, tutta sentimentalismi e arcadiche situazioni rusticane.

I regolamenti erano differenti, tuttavia simili nei punti importanti come al giorno d'oggi, da università ad università.

Ecco alcuni esempi:

uno scontro durava anche dodici riprese;

uno scontro poteva concludersi in un quarto d'ora;

con un colpo inferto, lo scontro poteva essere interrotto;

un colpo andava a segno anche se la lama segnava soltanto gli abiti;

il piede posteriore doveva restare fermo;

lo scontro finiva per scadenza del termine, perchè si indietreggiava per paura, per ferimento con perdita di sangue;

la ferita doveva avere una certa dimensione;

ci si poteva servire di protezioni: un cappello simile al tipico copricapo universitario che, per gli studenti di teologia, era munito di un'ampia visiera più in là sostituito da occhiali senza lenti;

una sciarpa per salvare il collo e la carotide;

un guanto di cuoio (l'altra mano era fissata dietro i pantaloni), una fascia di seta per proteggere il braccio.

L'appartenenza a confraternite studentesche non era determinante per combattere.

Alcuni studenti lasciarono l'università senza mostrare un solo segno provocato da armi aguzze, perfettamente in linea col modo generale di pensare dell'epoca che poneva la rispettabilità al centro.

Tuttavia, relazioni contemporanee a quel periodo dicono che gli schermitori che raggiunsero l'obiettivo della Mensur ottennero un buon ritorno d'immagine non soltanto negli ambienti di studenti, ma anche in altre parti della popolazione.

Il Pastore Franz O. Goettinger parlò di atteggiamento nobile degli studenti che salvaguardavano la loro parola d'onore; del resto, era proprio la difesa dell'onore come segno esteriore del valore individuale che ci si aspettava da essi, secondo lo spirito del tempo.

Ancora oggi una valutazione della Mensur non riguarda solo gli aspetti tecnici come la qualità e la complessità dei colpi, ma giudica la consistenza di valori come l'onore e l'amicizia e caratteristiche individuali quali la personalità e il carattere. Un'eliminazione dovuta, per esempio, al solo ritrarsi istintivo del capo, è temuta ancora oggi più di una ferita fisica. Per riacquistare nuovamente credito lo schermitore "pusillanime" deve affrontare nuove Mensur. Nei casi più gravi di "vigliaccheria" viene ancora oggi radiato dalla Corporazione.

Tuttora sono due le forme di Mensur che prevalgono: quella tra due privati in cui le regole vengono stabilite attraverso un contratto personale; quella tra più confraternite, in cui le regole vengono stabilite dai delegati e dove i migliori combattono per tutti.

![]() Ad esempio, l'immagine qui a fianco rappresenta una Mensur nei dintorni di Tubinga intorno al 1831, in cui i contendenti usano armi con il guardamano "a canestro".

Ad esempio, l'immagine qui a fianco rappresenta una Mensur nei dintorni di Tubinga intorno al 1831, in cui i contendenti usano armi con il guardamano "a canestro".

Dal nazismo ad oggi

Si potrebbe pensare che chiunque praticasse la Mensur fosse attratto dall'ideologia di Hitler: no.

I nazisti, d'altra parte, non tolleravano le associazioni ben strutturate, quindi anche le confraternite studentesche erano combattute come possibili forze nemiche. Alcune di esse si adattarono ben presto alle regole imposte dal regime, una parte invece volle mantenere una posizione autonoma e intransigente, che portò ben presto ad accese rivalità fra gli studenti.

L'irremovibilitè dei "puristi" della Mensur che volevano mantenere la propria indipendenza dal nazismo li portò però all'isolamento.

Nel frattempo Hitler decretò che i tedeschi dovevano saper combattere per salvaguardare il proprio onore; a tutti gli studenti nazionalsocialisti tedeschi fu vietato praticare la Mensur e fu reso obbligatorio l'apprendimento della scherma; ben presto fiorirono circoli che la insegnavano, le Mensurwaffen furono escluse.

In quel clima, chi continuò a praticare la Mensur lo fece segretamente e con un gesto di sfida, accrescendone talora il fascino.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale il combattimento della Mensur si è mantenuto segreto senza regole giuridiche.

Nel 1951, alcune requisizioni di armi da Mensur a due corporazioni studentesche di Goettingen da parte della polizia locale, hanno portato all'istituzione di un processo.

Il 19 dicembre dello stesso anno il Tribunale di Goettingen ha dichiarato che la Mensur non è un duello con armi mortali e che inferire una lesione corporale col consenso delle due parti come nella Mensur non è punibile e non è immorale.

La Corte Federale di Giustizia ha confermato il giudizio il 29 gennaio 1953 (Goettinger Mensurenprozess).

Per evitare l'incriminazione è dunque chiaro che:

- non bisogna combattere una Mensur per difendere l'onore

- si devono osservare regole e protezioni che escludano ferite mortali.

La situazione giuridica della Mensur è resa sorprendentemente simile ad altri sport da combattimento!

Nel 1954 il Tribunale Amministrativo di Hannover ha riportato l'attenzione sulla Mensur in seguito alla denuncia di due corporazioni studentesche (Corps Hannoverania Hannovre, Corps Teutonia Berlino): ad uno studente che si era dichiarato favorevole alla Mensur era stata rifiutata l'iscrizione alla Libera Università di Berlino. Questa decisione è stata revocata il 24 ottobre 1958 dal Tribunale Amministrativo Federale (BVerwGE 7/287).

La motivazione di salvaguardare il proprio onore sfidandosi alla Mensur non è più considerata valida dal 8 aprile 1953, quando i rappresentanti di alcune corporazioni studentesche (Kèsener Senioren-Convents-Verband, Weinheimer Senioren-Convent, Deutsche Burschenschaft e Coburger Convent) hanno promesso formalmente davanti all'allora Presidente della Repubblica Theodor Heuss che la natura del duello studentesco apparteneva definitivamente al passato.

L'ultima crisi della Mensur ha avuto il suo apice nel 1968, anche se i prodromi si erano avvertiti fin dai primi anni sessanta. In quegli anni di rinnovamenti sociali e culturali, le tradizioni avevano poco peso e così anche nella Mensur si è avvertita la necessità di qualche cambiamento. Nelle confraternite il combattimento è diventato facoltativo, le protezioni si sono parzialmente rinnovate ed estese talora anche alla mandibola inferiore.

Negli anni settanta alcune confraternite che volevano eliminare completamente il combattimento studentesco si sono sciolte, ma dagli anni ottanta si assiste ad un incremento d'interesse verso di esso, tanto che nel 2005 le confraternite che rendono la Mensur obbligatoria sono numericamente stabili.

Ella Loescher

http://blog.schermaonline.com/kasher/

schermaonline@libero.it

articolo originariamente pubblicato su www.schermaonline.com

Bibliografia:

Martin Biastoch, Duell und Mensur im Kaiserreich, SH-Verlag, Vierow 1995

Egon Eis, Duell, Geschichte und Geschichten des Zweikampfs, K. Desch Verlag, Mènchen 1971

Michael Gierens S.J., Ehre, Duell und Mensur, Darstellung und Begrèndung der christlich-ethischen Anschauungen èber Ehre und Ehrenschutz, Duell und Mensur auf Grund einer Synthese historischer, biblischer, juristischer, kanonistischer und philosophischer Erkenntnisse, Akademischen Bonifatius-Einigung, Congregazione curatrice della vita religiosa dello studente cattolico, Paderborn 1928

Jonathan Green, Armed and Courtegous, Financial Times magazine, 3. Januar 2004

Links

http://www.swordhistory.com

http://www.prager-arminia.de

http://www.die-corps.de

http://www.slesvigia-niedersachsen.de

http://www.jonathan-green.com

00:09 Publié dans Mouvements de jeunesse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, etudiants, monde étudiants, traditions universitaires, sport de combat, art martiaux |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 30 août 2008

Conflictmaatschappij en nationaal gevoel

00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, sociologie, philosophie, conflit, polémologie, nationalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Du symbolisme de la hache

Du symbolisme de la hache

Le terme "hache" ("ascia" en italien) existe dans nos langues de manière quasi inchangée au cours des millénaires. Il correspond effectivement au terme latin "ascia", qui dérive de la forme indo-européenne *aksi/*agwesi, que les linguistes ont reconstituée sur base de comparaisons entre le terme latin et le terme gothique "aqizi", le terme de vieil haut allemand "ackus" (en allemand moderne "Axt", en anglais "ax", "adze") et le grec "axi(on)". Il me semble nécessaire de préciser cependant que cette forme est une forme indo-européenne occidentale; les linguistes ont également reconstitué la forme orientale, soit "*peleku", cette fois sur base d'une comparaison entre certaines formes linguistiques grecques et sanskrites. C'est ainsi que le pélican, à travers un processus assez intéressant, se voit assimilé à la hache, à cause de son grand bec caractéristique.

La hache revêt une importance énorme, comme en témoigne le passé archaïque des Indo-Européens. Adams et Mallory expliquent que, durant le néolithique, les haches, en Eurasie, étaient faites de silex ébréchés ou d'autres pierres capables d'être façonnées. En outre, il s'agissait généralement de haches plates; cependant, dans certaines cultures néolithiques plus tardives, on trouve rapidement des haches munies d'une perforation permettant d'y placer un manche. Ces haches sont qualifiées de "haches de bataille"; quand on les trouve dans des sépultures, comme par exemple celles de la céramique cordée (notamment dans les régions d'Europe septentrionale, où l'on parle de la "culture des haches de combat"), elles sont de toute évidence des instruments ou des armes considérées comme "viriles". Elles sont donc les emblèmes d'une société patriarcale et guerrière, car, comme l'a écrit Adriano Romualdi, "la culture nordique ne présente aucune trace de matriarcat: les idoles féminines sont absentes… la structure familiale est solide, les traditions de chasse et de guerre attestent d'une culture éminemment virile". Quant à E. Sprockhoff, il formule des observations extrêmement intéressantes sur la hache de guerre dans l'antique culture mégalithique; il assimile la hache primordiale au dieu du Tonnerre, qui, aux temps les plus reculés, était aussi le dieu du Ciel et du Soleil. D'après ce chercheur allemand, "on consacre à cette puissante divinité des haches d'ambre et d'argile, comme d'ailleurs des haches en miniature. Ainsi, la femme germanique a porté ultérieurement le marteau de Thor comme bijou, suspendu à une chaîne; de même, les populations nordiques de l'âge de la pierre le plus éloigné ont porté au cou cet ornement, en tant que perles d'ambre en forme de hache bipenne, symbole du dieu du Tonnerre et des jours, un dieu qui n'a plus de nom aujourd'hui pour nous. La hache de combat est tout simplement devenue le symbole de la plus haute divinité" (ex: "Die nordische Megalithkultur").

L'irruption de la hache de combat dans les régions du Sud et de l'Est, attestée par des découvertes archéologiques, montre comment se sont déroulées les différentes phases de pénétration indo-européenne; on les identifie évidemment aux pointes les plus avancées des conquêtes cimmériennes et tokhariennes: «Le témoignage concret de cette migration, écrit Romualdi, est l'arrivée subite en Chine d'une quantité d'armes occidentales, que l'on date en Europe entre 1100 et 1800 avant J. C., et qui n'avaient en Asie aucun antécédent». La hache est, en somme, le symbole du dieu céleste suprême et de l'esprit créateur de nos plus lointains ancêtres.

Alberto LOMBARDO.

(Etude parue dans La Padania, 14 octobre 2001 - http://www.lapadania.com ; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, indo-européens, symboles, mythologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 29 août 2008

Technopol und maschinen-Ideologie

Technopol und Maschinen-Ideologien

Analyse: Neil POSTMAN, Das Technopol. Die Macht der Technologien und die Entmündigung der Gesellschaft, S. Fischer Verlag, 1991, 221 S., ISBN 3-10-062413-0.

Neil Postman, zeitgenößischer amerikanischer Denker und Soziolog, ist hauptsächlich für seine Bücher über die Fernsehen-Gefahren bei Kindern bekannt. In seinem Buch Das Technopol klagt er den Technizismus an, wobei er nicht die Technik als solche ablehnt, sondern die Mißbräuche davon. In seiner Einleitung, spricht Postman eine deutliche Sprache: Die Technik ist zwar dem Menschen freundlich, sie erleichtert ihm das Leben, aber hat auch dunkle Seiten. Postman: «Ihre Geschenke sind mit hohen Kosten verbunden. Um es dramatisch zu formulieren: man kann gegen die Technik den Vorwurf erheben, daß ihr unkontrolliertes Wachstum die Lebensquellen der Menschheit zerstört. Sie schafft eine Kultur ohne moralische Grundlage. Sie untergräbt bestimmte geistige Prozesse und gesellschaftliche Beziehungen, die das menschliche Leben lebenswert machen» (S. 10).

Weiter legt Postman aus, was die Maschinen-Ideologien eigentlich sind und welche Gefahren sie auch in sich tragen. Postman macht uns darauf aufmerksam, das gewisse Technologien unsichtbar sein können: so Postman: «Management, ähnlich der Statistik, des IQ-Messung, der Notengebung oder der Meinungsforschung, funktionniert genau wie eine Technologie. Gewiß, es besteht nicht aus mechanischen Teilen.

Es besteht aus Prozeduren und Regeln, die Verhalten standardisieren sollen. Aber wir können ein solches Prozeduren- und Regelsystem als eine Verfahrensweise oder eine Technik bezeichnen; und von einer solchen Technik haben wir nichts zu befürchten, es sei denn, sie macht sich, wie so viele unserer Maschinen, selbstständig. Und das ist der springende Punkt. Unter dem Technopol neigen wir zu der Annahme, daß wir unsere Ziele nur erreichen können, wenn wir den Verfahrensweisen (und den Apparaten) Autonomie geben. Diese Vorstellung ist um so gefährlicher, als sie niemand mit vernünftigen Gründen gegen den rationalen Einsatz von Verfahren und Techniken stellen kann, mit denen sich bestimmte Vorhaben verwirklichen lassen. (...) Die Kontroverse betrifft den Triumph des Verfahrens, seine Erhöhung zu etwas Heiligem, wodurch verhindert wird, daß auch andere Verfahrensweisen eine Chance bekommen» (S. 153-154).

Weiter warnt uns Postman von einer unheimlichen Gefahr, d. h. die Gefahr der Entleerung der Symbole. Wenn traditionnelle oder religiöse Symbole beliebig manipuliert oder verhöhnt werden, als ob sie mechanische Teilchen wären, entleeren sie sich. Hauptschuldige daran ist die Werbung, die einen ständig größeren Einfluß über unseres tägliche Denken ausübt und die die Jugend schlimm verblödet, so daß sie alles im Schnelltempo eines Werbungsspot verstehen will. Um Waren zu verkaufen, manipulieren die Werbeleute gut bekannte politische, staatliche oder religiöse Symbole. Diese werden dann gefährlich banalisiert oder lächerlich gemacht, dienen nur noch das interressierte Verkaufen, verlieren jedes Mysterium, werden nicht mehr mit Andacht respektiert. So verlieren ein Volk oder eine Kultur ihren Rückengrat, erleben einen problematischen Sinnverlust, der die ganze Gemeinschaft im verheerenden Untergang stoßen. Postmans Bücher sind wichtig, weil sie uns ganz sachlich auf zeitgenößischen Problemen aufmerksam machen, ohne eine peinlich apokalyptische Sprache zu verwenden. Zum Beispiel ist Postman klar bewußt, daß die Technik lebenswichtig für den Menschen ist, denunziert aber ohne unnötige Pathos die gefährliche Autonomisierung von technischen Verfahren. Postman plädiert nicht für eine irrationale Technophobie. Schmittianer werden in seiner Analyse der unsichtbaren Technologien, wie das Management, eine tagtägliche Quelle der Deligitimierung und Legalisierung der politischen Gemeinschaften. Politisch gesehen, könnten die soziologischen Argumente und Analysen von Postman eine nützliche Illustration der Legalität/Legitimität-Problematik sein (Robert STEUCKERS).

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, technopole, technopolis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 28 août 2008

Brève note sur Heimito von Doderer

Brève note sur Heimito von Doderer

Né le 5 septembre 1896, sous le nom de Franz Carl Heimito, Chevalier von Doderer, à Hadersdorf-Weidlingau et mort à Vienne le 23 décembre 1966, Heimito von Doderer fut un écrivain autrichien, fils d'un architecte et entrepreneur de travaux de construction. Il a servi comme aspirant dans un régiment de dragons pendant la première guerre mondiale. Il a été prisonnier pendant quatre ans en Russie [ndt: plus exactement, en Sibérie]. En 1920, il revient en Autriche, où il étudie l'histoire à Vienne, notamment sous la férule du Chevalier Heinrich von Srbik [ndt: et obtient son diplôme en 1925]. Sous la forte influence d'Albert Paris Gütersloh, il tente de s'initier au difficile métier d'écrivain. Il a commencé, ainsi, mais sans grand succès, par publier des poèmes, de brèves nouvelles et des romans. En 1933, il adhère à la NSDAP, qui est interdite en Autriche à l'époque, mais la quitte en 1938. Cette année-là, il accède enfin à une plus vaste notoriété grâce au roman Ein Mord den jeder begeht. En 1940, après sa conversion, il est accepté au sein de l'Eglise catholique. Pendant la seconde guerre mondiale, il sert en tant qu'officier de la force aérienne. Finalement, il acquiert la gloire par la publication de deux grands romans à thématique sociale, Die Strudlhofstiege (1951) et Die Dämonen (1956).

La prose de Doderer se caractérise par une langue imagée, totalement inédite. Une série de motifs revient sans cesse dans son écriture, dont une critique systématique du progrès technique et de la civilisation moderne des grandes métropoles; Doderer rejette aussi tous les linéaments de l'ère des masses, qui empêchent, dit-il, le déploiement optimal de l'individualité personnelle. Il écrit, à ce propos: «Celui qui appartient aux "masses", a d'ores et déjà perdu la liberté et peut s'installer où il veut».

Une adhésion à la plénitude complète du réel

[ndt: Le style littéraire de Doderer est largement influencé par Marcel Proust et Robert Musil, dans la mesure où, tout entier, il part, lui aussi, à la "recherche du temps perdu"; chez lui, cette recherche vise à retrouver les innombrables fractions de bonheur de l'Autriche-Hongrie d'avant 1914, en replongeant dans l'histoire sociale des hommes et des familles. Pour Doderer, le chaos de la société moderne exprime la crise de l'universalité, raison pour laquelle la tâche de l'écrivain doit être d'esquisser une nouvelle universalité, qui n'est évidemment pas un universalisme idéologique à côté d'autres universalismes idéologiques, mais une adhésion à la plénitude complète du réel, comme on l'éprouvait généralement sans détours dans l'ancien empire danubien austro-hongrois. L'homme universel n'est pas un modèle abstrait, taillé sur mesure une fois pour toutes, mais un être qui se manifeste sous des "variations multiples". En revanche, plongé dans le carcan étroit d'une "réalité seconde", faite de restrictions mutilantes de nature idéologique, il perd et son universalité et ses variations pour n'être plus qu'un instrument au service des pires barbaries politisées de l'histoire. Heimito von Doderer dénonce l'idiotie immanente de toutes les positions doctrinaires, quelles qu'elles soient. En cela, Doderer est disciple de Hoffmansthal, qui disait: «L'idiotie, comme l'indique l'étymologie de ce mot étranger, n'est rien d'autre que l'auto-limitation de l'homme par lui-même». Une telle posture implique de revaloriser les communautés humaines, avec leurs échelles variables de formes sociales et de classes, contre l'uniformité grise des sociétés totalitaires, plaide simultanément pour une restauration des qualités humaines contre les affres de la quantité (Musil, Guénon). Universalité, variété et qualité impliquent de ce fait de respecter et de conserver le jeu des interpénétrations créatrices entre les éléments contradictoires du réel prolixe pour unir l'esprit conservateur et l'esprit émancipateur dans une quête permanente de la "totalité" (Ganzheit) ou, comme on le dit plus justement aujourd'hui en philosophie, l'"holicité" - RS].

Dans les ouvrages de Doderer, nous trouvons donc trois concepts centraux, présentés sous des facettes diverses: celui d'"aperception" (Apperzeption), celui de "seconde réalité" (zweite Wirklichkeit) et celui du "devenir-homme" (Menschwerdung). Celui qui refuse de percevoir la réalité (telle qu'elle est), c'est-à-dire la réalité première, dit Doderer, fait éclore en lui, justement par ce refus de l'aperception, une seconde réalité, sous la forme d'une représentation fixiste (fixe Vorstellung) ou d'une idée-corset ou idée-cangue (Zwangsidee), ce qui correspond à une image du donné viciée par l'idéologie. Doderer considère que l'Etat totalitaire constitue une "seconde réalité" de ce type, de même que ces volontés révolutionnaires et fébriles de vouloir tout changer, que le primat accordé névrotiquement à la politique, que les complexes d'ordre sexuel, que les névroses et que l'attachement forcené à certains systèmes et ordres.

La vie telle qu'elle est

Une bonne partie des personnages de l'univers romanesque de Doderer sont en lutte contre les formes de "seconde réalité". Les dépasser n'est possible que par un processus de "devenir-homme", soit par le fait que l'homme revient ainsi à sa véritable destination, en s'ouvrant, de manière inconditionnelle, à la première réalité, la seule vraie, qui, pour Doderer, est la vie civile naturelle, sans fard et sans excitations artificielles. Dans ce contexte, Doderer se réclame "de la vie telle qu'elle est" et nous enjoint de l'accepter. Il faut dès lors se détourner des fixismes idéologiques —qu'il désigne comme les "hémorroïdes de l'esprit"— des convictions et des idéaux qui sont soi-disant sublimes, pour s'adonner à l'aperception pleine et entière du réel. Cette aperception est essentiellement conservante —ici, Doderer articule clairement sa position— car celui qui adopte cette position ne souhaite pas voir modifier ce qu'il aime réceptionner par "aperception" et se trouve autour de lui. Raison pour laquelle Doderer dit: «L'attitude fondamentale de l'homme apercevant est conservatrice».

Dr. Ulrich E. ZELLENBERG.

(extrait de "Lexikon des Konservatismus" - Caspar v. Schrenck-Notzing /Hrsg. - Leopold Stocker Verlag, Graz, 1996 - ISBN 3-7020-0760-1; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, allemagne, autriche, révolution conservatrice |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 27 août 2008

Citaat Max Horkheimer

"De deugdelijkheid van de eigen identiteit in een kwaad daglicht stellen en als racisme bestempelen, is een opvallend voorbeeld van verstandsverbijstering van de rede."

Max Horkheimer

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ecole de francfort, mai 68, identité, mouvement identitaire, politique, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

De la guerre dans le cyberspace

De la guerre dans le “Cyberspace”

Entretien avec le journaliste Stefano Silvestri, expert militaire, sur la cryptographie, la sphère privée et la sécurité sur le net

Q. : Professeur Silvestri, au cours de cette dernière année 1998, on a beaucoup parlé, sur le net et ailleurs, du projet “Echelon”, élaboré par l'agence américaine NASA, dans le but de contrôler toutes les communications téléphoniques, y compris les fax et les courriers électroniques, même en dehors d'Amérique et, surtout, en Europe. D'après certains observateurs, il s'agirait en fait d'une légende colportée sur le net; pour d'autres, en revanche, cette intrusion est une donnée fondamentale, comme l'explique l'intérêt qu'y portent les organismes officiels de la Communauté Européenne; cet intérêt semble prouver qu'il ne s'agit donc pas d'une “légende”. Qu'en dites-vous?

StS : Je dis que le contrôle des communications a toujours grandement focalisé l'attention des agences d'information américaines. En ce qui concerne les simples communications téléphoniques, leur contrôle est déjà un fait acquis depuis longtemps. L'attention actuelle, portée à internet, n'a fait que croître ces derniers temps, d'abord dans l'intention de contrôler les aspects de cette technologie qui ont bénéficié à la criminalité —je pense notamment à la pornographie— ensuite dans l'intention de protéger les informations confidentielles contre les interventions des “hackers”, les pirates de l'informatique. Dans ce double contexte, est née l'idée qu'il faudra contrôler toujours plus étroitement les communications. Le problème qui se pose est, tout naturellement, de savoir si un tel contrôle est légitime ou non, et dans quelle mesure, car les communications sont en théorie ouvertes, car elles ont été créées pour être et demeurer ouvertes, pour être lues de tous, comme c'est le cas sur la grande toile. Mais si elles sont lues par tous, elles peuvent l'être par les agences de sécurité. Cette évidence est moins légitime, voire totalement illégitime, si l'on parle d'informations confidentielles, de quelque forme que ce soit, de quelque manière qu'elles soient cryptées, même si elles ne sont que de simples communications téléphoniques. S'il existe une tutelle, ou des garde-fous, pour ce qui concerne les communications à l'intérieur d'un Etat, il n'existe aucune protection juridique pour les communications internationales.

Q. : Je vais émettre une hypothèse, faire un saut en avant dans le temps, disons de dix ans, ce qui nous amène en l'an 2009. On peut prévoir, sur base de ce qui se passe aujourd'hui, que les autoroutes de l'information acquerront une importance encore plus importante d'ici ces dix années. A quoi ressembleront ces autoroutes de l'information, seront-elles plus libres ou plus contrôlées? Quelle forme prendra, selon vous, la lutte pour le contrôle et la surveillance des informations et surtout pour la protection de la sphère privée?

StS : Ce n'est pas facile de faire des prévisions, parce que le net, tel qu'on le connaît aujourd'hui et tel qu'il s'est développé jusqu'ici, se base sur l'idée d'une liberté complète d'informer et de faire circuler des informations. Mais la multiplication des phénomènes de nature criminelle a forcé les autorités à élaborer des systèmes plus complexes de contrôle. Je crois donc que cette lutte continuera. Vous savez qu'il existe des organisations à l'intérieur même de la grande toile qui s'opposent d'ores et déjà, par principe, à toute forme de contrôle, même limitée, parce qu'elles estiment que tout type de contrôle finit par bloquer la communication. Je retiens personnellement qu'il faut certaines formes de contrôle, s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut réussir pour le net ce qui se passe déjà pour les communications téléphoniques internationales : parvenir à généraliser un contrôle sur les thèmes et les mots clefs. De ce fait, je ne pense pas que nous aurons nécessairement plus ou moins de liberté, mais que nous aurons une situation différente, où deux phénomènes prendront parallèlement de l'ampleur : l'élargissement de la grande toile, c'est-à-dire un accroissement de liberté, mais aussi, simultanément, une “intrusivité” accrue de la part de certaines agences étatiques.

Q. : Quels instruments pourra-t-on utiliser pour maintenir la sphère privée dans une situation de ce genre?

StS : Partiellement, la sphère privée est reliée à ce qui se met sur la toile. Il est dès lors évident que ce qui est présent sur la toile peut être lu, tandis que les choses qui n'y sont pas de manière évidente, ne peuvent pas être lues. Par conséquent, on sera tenté de ne pas dire certaines choses sur la toile elle-même. Par ailleurs, on pourra recourir à des systèmes de plus en plus sophistiqués de cryptage. Mais c'est une démarche beaucoup plus complexe, parce que tout système de cryptage peut être décrypté, sauf si l'on utilise un système supérieur d'élaboration de données. En conséquence, le problème, à ce niveau, est celui de posséder une capacité systémique à élaborer des données de manière plus rapide et plus puissante que les autres. Ce type de capacité, seuls les Etats les possèdent.

Q. : Quels sont les Etats qui ont les systèmes les plus puissants ?

StS : Essentiellement, les Etats-Unis. Nous en sommes arrivés au stade que les Etats-Unis, sur injonction de leur ministère de la défense, n'exportent jamais ces systèmes de sécurité complets, qu'ils élaborent chez eux pour le bénéfice du gouvernement américain, pour éviter d'affronter des systèmes de cryptage étrangers, difficiles à briser.

Q. : Si je vous comprends bien, nous avons affaire, d'une part, à un processus de globalisation et, d'autre part, à un retour au nationalisme, face au nouveau système mondial de communication…

StS : C'est un double processus qui survient toujours sur les marchés globalisés : au départ, on commence avec un maximum de liberté, puis, à un certain moment, on en arrive à développer des rapports de force. Dans le cas qui nous préoccupe, nous sommes face à un problème de rapports de force.

Q. : Nous avons donc affaire à une guerre dans le “cyberspace”, pour le contrôle des flux d'informations, mais est-ce une perspective bien réelle? Si oui, comme va-t-on la combattre et par quels moyens?

StS : Disons que cette idée d'une guerre dans le “cyberspace” reçoit beaucoup d'attention actuellement parce qu'elle se concilie parfaitement avec l'hypothèse que posent les Américains aujourd'hui, affirmant que nous assistons à une nouvelle révolution dans les affaires militaires. Ce que l'on considère désormais comme le système des systèmes consiste, pour l'essentiel, en une méthode électronique de contrôle des diverses armes, qui tend simultanément à utiliser aussi des systèmes de guerre non traditionnels: par exemple, le contrôle de l'information. Celui-ci revêt évidemment une importance cruciale en temps de guerre. Les médias donnent de fausses informations, ou n'en donnent pas, et réussissent ainsi à empêcher la circulation de certaines informations déterminées, ou à se substituer aux systèmes d'information nationaux des pays que l'on veut attaquer. Tout cela est théoriquement possible. Le contrôle peut également s'exercer sur les informations d'ordre technique, dans la mesure où nos nouveaux systèmes d'armement dépendent d'un certain flux d'information. Par exemple, les informations, en provenance de satellites, relatives aux positions géo-stationnaires, au climat, etc., peuvent se faire influencer d'une certaine manière, ce qui est aussi une façon de faire la guerre. Notamment l'intrusion, en provenance de l'extérieur, dans les systèmes d'information ou de sécurité, ou dans les systèmes de contrôle du trafic aérien, sont considérés comme des actes de guerre. De telles intrusions n'ont pas encore eu lieu; elles ne sont que de pures hypothèses, relevant de la science fiction ou du roman et non pas encore du réel. Mais il est évident que si un hacker peut perturber un ordinateur du Pentagone, celui-ci peut utiliser la même technique contre un tiers.

Q. : Par conséquent, dans l'hypothèse d'une guerre “informatique”, n'aurons-nous pas affaire à un problème se focalisant davantage sur les sources d'information?

StS : Effectivement, plusieurs problèmes se juxtaposent: un problème qui relève de la sécurité des sources, un problème quant à la “pureté” des informations et un problème de sécurité des informations. Sur le Vieux Continent, nous avons peu d'expériences, parce qu'en Europe, nos systèmes militaires sont archaïques, au pire, trop vieux en tout cas pour faire face à la nouvelle donne. Les Américains ont plus d'expériences parce qu'en fait leurs systèmes militaires utilisent certes d'anciennes techniques, comme les Européens, mais utilisent aussi la grande toile; ils ont donc une indéniable expérience dans la façon d'utiliser celle-ci, tant sur le plan défensif que, potentiellement, sur le plan offensif.

Q. : Pourriez-vous nous donner quelques exemples récents de conflits ou, plus généralement, d'événements de la politique internationale, où la lutte pour le contrôle de l'information dans le “cyberspace” a déjà eu un rôle d'une importance particulière?

StS : Je dirais que, pour l'essentiel, c'est encore une question de rapports de force entre les Etats-Unis, l'Europe et les autres pays. Exemple : nous avons affaire à un nouveau niveau dans l'utilisation des informations et des données recueils à la suite d'interceptions téléphoniques à la suite immédiate des attentats en Afrique contre les ambassades américaines; ce nouveau degré d'utilisation de la technologie s'utilise désormais pour repérer les groupes terroristes responsables de ces attentats. Ce niveau technologique en est encore au stade de la simple information. Par ailleurs, il y a toute une série d'exemples de guerre informatique mais ces cas sont surtout liés au monde industriel plus qu'au monde militaire ou à la sécurité pure. Ou bien l'on utilise les canaux informatiques libres ou couverts pour troubler la sécurité des industries.

Q. : Le “cyberspace”, par définition, est en quelque sorte “a-territorial”, ou, au moins, très éloigné du type de territorialité auquel nous sommes habitués dans le monde réel (et non virtuel). Existe-t-il dès lors une géopolitique du “cyberspace”. Et sous quelle forme?

StS : Le “cyberspace” constitue une négation de la géopolitique. Par suite, nous pouvons dire que nous sommes essentiellement confrontés à une question de frontières. Les frontières peuvent tout simplement se connecter, non pas aux médias, mais aux utilisateurs eux-mêmes. Nous pouvons dire qu'il existe une géopolitique du “cyberspace” dans la mesure où nous trouvons plus d'utilisateurs concentrés dans une région du monde que dans une autre. Ce qui nous donne une forte concentration aux Etats-Unis, une concentration en croissance constante en Europe et une concentration très réduite et éparpillée en Afrique. Autre hypothèse : on pourrait développer des catégories géopolitiques reposant sur la capacité technologique à intervenir dans le “cyberspace”, capacité qui coïncide dans une large mesure avec la zone où l'on utilise de la manière la plus intense ces technologies et où celles-ci sont par conséquent les plus avancées. Je crois que j'ai énuméré là les principales catégories, parce que, pour le reste, introduire des barrières à l'intérieur même du “cyberspace” équivaudrait à détruire le “cyberspace” lui-même. Et, en conséquence, cela signifierait ipso facto de détruire ce principe de liberté de circulation ou ce principe de grande facilité de circulation des informations, qui pose problème, mais qui est simultanément la richesse de cet instrument.

Q. : Existe-t-il des protocoles de réglementation entre les Etats en ce qui concerne le “cyberspace”?

StS : Non. Pas encore en tant que tels. Je dirais que ce qui va se faire tournera essentiellement autour du problème des contrôles. En d'autres termes: comment pourra-t-on générer des coopérations pour éviter l'augmentation de la criminalité dans ce nouveau moyen de communication qui, comme tous les médias, peut évidemment se faire pénétrer par les réseaux criminels. Tous ces problèmes sont liés au fait que le “cyberspace” est par définition extra-territorial. En tant que tel, toutes les interventions à l'intérieur de ce cyberspace, mises à part les interventions sur un opérateur singulier, sont des interventions forcément transnationales. A l'échelon national, une intervention est possible, mais elle fait automatiquement violence à des tiers. Des romans commencent à paraître qui prennent pour thème de tels sujets. Tom Clancy est de ceux qui s'occupent ainsi de la grande toile; il a inventé une police américaine fictive qui s'appelle “Net Force” mais qui n'a pas une fonction seulement protectrice et judiciaire, mais se livre à des actions offensives et défensives à l'intérieur même du “cyberspace”. En Europe, nous n'en sommes pas encore là. Loin de là.

Q. : Pouvez-vous nous donner une définition de ce que l'on appelle un système de “cryptographie”?

StS : La cryptographie est un système visant à camoufler, à masquer, le langage. Vous prenez un mot et vous lui donnez une tout autre signification. Vous avez affaire là à un système de cryptographie banale. Les systèmes de cryptographie ont crû en importance, au fur et à mesure que les communications, elles aussi, ont acquis de l'importance. Ainsi, au fur et à mesure que les opérations militaires proprement dites se sont mises à dépendre toujours davantage du bon fonctionnement des communications, la cryptographie est, à son tour, devenue très importante. C'est clair : tant que les communications se faisaient entre le commandant des forces sur le terrain et, par exemple, le peloton de cavalerie qu'il avait envoyé en reconnaissance, la communication se voyait confiée à un messager et la cryptographie n'avait pas beaucoup de sens. Pour l'essentiel, il suffisait que le messager comprenne bien ce que le commandant lui disait et le répète correctement. Petit à petit, quand les opérations sont devenues plus globales, on a commencé à utiliser des systèmes plus complexes, mais qui risquaient d'être interceptés ou décryptés comme la radiophonie. La cryptographie était devenue nécessaire. Pendant la seconde guerre mondiale, la cryptographie a joué un rôle fondamental. Les alliés ont réussi à décrypter le système allemand de cryptographie. Cela leur a procuré un gros avantage stratégique, pendant toute la durée des hostilités. Pendant la guerre froide également, la capacité de pénétrer les systèmes de communication de l'adversaire a eu une importance capitale. Dans cette guerre, la capacité des Américains à parfaire ce genre d'opération était supérieure à celle des Soviétiques, ce qui a donné, in fine, l'avantage aux Etats-Unis. Aujourd'hui, la guerre des cryptographies continue tant dans la sphère économique que dans celle du militaire. La guerre actuelle dépend largement des nouveaux systèmes de cryptographie, lesquels sont désormais intégralement basés sur l'informatique. Plus l'ordinateur est rapide et puissant, plus le logarithme est complexe, sur base duquel on crée la cryptographie des phrases, et, finalement, l'ensemble du système est le plus fort. Les super-ordinateurs américains sont nés, partiellement, pour être capables de gérer les opérations de la Nasa dans l'espace, mais aussi, pour gérer de nouveaux systèmes de cryptographie.

Q. : Par conséquent, les systèmes de cryptographie, comme le soutient le département de la défense aux Etats-Unis, peuvent se considérer véritablement comme des armes?

StS : Ils font assurément partie du système de sécurité et de défense d'un pays. Ils constituent une arme offensive dans la mesure où ils peuvent potentiellement pénétrer le système de communication de l'ennemi, et constituent aussi une arme défensive, car ils empêchent l'ennemi de pénétrer leurs propres systèmes. A ce système de cryptographie s'ajoutent les autres systèmes spécialisés mis en œuvre. La combinaison des divers types de systèmes donne un maximum de sécurité.(entretien paru dans Orion, n°179/août 1999; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre, cyberspace, militaria, défense, libertés |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 26 août 2008

Pour un populisme offensif!

Pour un populisme offensif!

Le terme “populisme” désigne tous les mouvements politico-sociaux qui dérangent et qui ne sont pas assimilables à la gauche classique, au nationalisme traditionnel ou à une forme ou une autre de néo-fascisme ou de néo-nazisme. Le “populisme” est un mouvement politique qui s'adresse directement au peuple, qui est animé par des hommes et des femmes qui sont eux aussi directement issus du peuple, qui, avant de passer à l'action politique, n'appartenaient à aucun réseau "traditionnel”, à aucun parti en place. Le populisme, c'est la spontanéité populaire, c'est la réaction directe du peuple, de la population, surtout dans les grandes villes où, justement, les attaches avec les réseaux partisans conventionnels se sont relâchées et où cette population, venue généralement des quatre coins du pays, ne se reconnaît plus dans les agences politiques de l'établissement.

Le peuple, c'est avant toute chose, les hommes et les femmes qui doivent travailler chaque jour pour gagner leur vie, c'est l'ensemble de ceux qui ne sont pas sûrs du lendemain, que guette le spectre du chômage, ce sont aussi ceux qui n'ont pas la garantie de l'emploi et qui sombrent parfois dans ce chômage désormais omniprésent et dans ses humiliations: faire interminablement la file à la CAPAC pour ne demander rien que son droit le plus strict à des apparatchiks grossiers, subir la scandaleuse tracasserie du pointage, quémander un emploi auprès de fonctionnaires qui se fichent de votre destin et de votre misère comme un poisson d'une pomme. En latin, travailler se dit laborare, ce qui veut également dire souffrir. Le populisme est donc l'idéologie de ceux qui travaillent donc qui souffrent.

Car, chacun le sait, travailler sans souci du lendemain n'est plus une évidence aujourd'hui. Depuis plus de vingt ans, l'incompétence et l'insouciance des partis en place, des coalitions rouges-romaines ou bleues-romaines, a plongé le pays dans une basse conjoncture aux effets négatifs devenus permanents. L'ensemble de la population est appauvri sur fond d'une dette publique colossale, qui fait que chacun d'entre nous, du nourrisson au centenaire et immigrés compris, est endetté pour un million de francs! Cette situation malsaine, la plus malsaine d'Europe en ce qui concerne l'endettement public, fait que le chômage frappe les jeunes, qui ne fondent plus de famille, qui n'ont plus d'enfants, qui vivent dans la précarité et l'instabilité financière, qui sont exclus des circuits du travail, qui alimentent les effectifs de la “nouvelle pauvreté”. Notre pays perd sa population tout simplement parce que les générations ne se renouvellent plus, le mal-vivre ne permettant pas de voir la vie en rose, de cultiver la sérénité qu'il faut avoir pour élever des enfants. Dans une vingtaine ou une trentaine d'années, notre pays sera un gigantesque hospice, financé par une poignée de personnes qui travailleront encore.

L'établissement nous dit: «Mais ce sont les immigrés qui payeront nos pensions...». Ce discours est malhonnête. D'abord pour les immigrés eux-mêmes qui songent tout naturellement aux leurs d'abord, à éduquer leurs propres enfants, et non pas à financer les pensions d'une population qui leur est étrangère et à qui ils reprocheront d'avoir élu de mauvais bergers. Enfin, les immigrés, même ceux qui sont les mieux payés, touchent des bas salaires et ne paient pas suffisamment d'impôts pour financer une aussi gigantesque machine. Ensuite, précarisés eux-mêmes dans un pays qui leur a promis monts et merveilles et ne leur a donné que le chômage, les immigrés font aussi de moins en moins d'enfants. Donc ceux sur qui nos lamentables escrocs comptent pour payer nos pensions, n'existeront tout simplement pas, parce qu'on n'aura pas eu le cœur de les engendrer! Il y a ensuite tout lieu de croire que les flux migratoires vont s'inverser: ne trouvant plus d'emplois stables chez nous, les allocations se faisant de plus en plus congrues, étant de plus en plus bouffées par l'inflation, les jeunes immigrés vigoureux et courageux iront chercher un destin ailleurs, dans des pays où la conjoncture est haute.

Le bilan de tout cela, c'est que personne n'a été intégré: ni les autochtones ni les immigrés. La source de notre malaise, c'est effectivement que les recettes de l'établissement ne permettent plus aucune forme d'intégration sociale. On le constate aisément: les statistiques et les travaux d'observation des grands instituts européens, comme l'OCDE, parlent sans arrêt d'une désagrégation de la société, démontrent que les immigrés sont les premières victimes du chômage donc qu'ils ne sont nullement intégrés et risquent de rester inintégrables, vu le manque de moyens. Tel est donc le langage que nous tient l'OCDE, qui constate la faillite de toutes les formes d'intégration sociale pour les autochtones comme pour les immigrés; mais au lieu de prendre cette misère à bras le corps, de chercher des solutions réalisables, de fixer des projets clairs, satisfaisants pour tous, l'établissement esquive les vrais problèmes et camoufle ses carences derrière un formidable battage publicitaire et médiatique où l'on ne parle plus que d'intégration et où l'on promet le purgatoire et l'enfer à tous ceux qui oseraient douter de l'opportunité de ce miroir aux alouettes.

Personne ne peut être hostile à la notion d'intégration et nous ne le sommes pas a priori, car nous aimerions que chaque concitoyen, que chaque étranger qui est notre hôte, ait son boulot, son atelier, puisse travailler selon son cœur et ses aptitudes. Animés comme tous les populistes par une volonté sincère de donner à chacun son dû, nous sommes tout simplement hostiles aux prometteurs de beaux jours, aux charlatans et aux menteurs: cette intégration tous azimuts n'est malheureusement plus possible et le sera encore moins demain. Nos enfants ne sont déjà plus pleinement intégrés à la société dans laquelle ils vivent et les enfants des immigrés risquent bien de connaître un sort pire, même s'ils ont réussi de brillantes études, comme certains sont en train de le faire.

Pour reprendre un vieux slogan socialiste, les “damnés de la terre” sont revenus à l'avant-plan. Et ces “damnés de la terre”, c'est nous! Cette position peu enviable postule d'organiser la résistance et de s'opposer rationnellement et efficacement à tous ceux qui jouissent de privilèges indûs dans notre société, qui bénéficient de pensions exagérément élevées, qui ne subissent pas le principe du cumul des époux et/ou des cohabitants dans la fiscalisation des pensions, qui bénéficient de clauses de stabilité d'emploi dont les salariés ne bénéficient plus et dont les indépendants ne peuvent que rêver, qui ont obtenu des emplois dans la fonction publique en dépit de l'inutilité de ces postes. La priorité doit être redonnée en matières d'emploi et de lois sociales à tous ceux qui travaillent dans la précarité, qui doivent lutter âprement, chaque jour que Dieu fait, pour vivre, qu'ils soient indépendants ou salariés.

Car se déclarer “populiste”, c'est marquer une volonté d'aller au réel et de ne pas vouloir transformer le monde d'après une idéologie toute faite, d'après des planifications qui ne masquent que très mal les intentions idéologiques de leurs auteurs. En effet, le peuple est un tout complexe, composé de personnalités et d'individus très différents les uns des autres. Développer un discours ou une action populistes ne signifie pas une volonté de mettre au pas ces innombrables différences entre les personnes, mais constater que celles-ci ne peuvent plus déployer leurs originalités, exercer leurs compétences, si le pays est mal gouverné, si l'endettement jugule toutes les initiatives intelligentes. Aussi différentes que soient les personnes qui composent notre peuple, elles partagent une sorte de destin, de fatalité: elles vivent non seulement sur un même espace géographique mais aussi sous un seul régime politique qui finit par les exclure du marché du travail, par leur confisquer leur liberté de créer, par les ligoter dans leur élan par une fiscalité qui sert avant tout à nourrir les suppôts fonctionnarisés du régime ou à payer les intérêts pharamineux de la dette. La démocratie, qu'il ne s'agit pas de nier ici, a prévu l'alternance: si un gouvernement ou une coalition ne donne pas satisfaction, il faut mettre les meilleurs challengeurs au pouvoir, s'ils sont choisis par le peuple. En rendant nulle et non avenue la séparation des trois pouvoirs, en nommant les magistrats en dépit de l'indépendance que devrait avoir le pouvoir judiciaire, en rendant la séparation entre le législatif et l'exécutif illusoire à cause du poids des partis et des chefs de parti, le régime a perdu sa légitimité démocratique: le recours au peuple, à ces innombrables différences qu'il recèle, devient donc une nécessité. Il faut inventer de nouveaux mécanismes de pouvoir ou en réexhumer dans nos traditions politiques.

Le régime se défend, bien évidemment. Il veut conserver la non-démocratie qui le maintient au pouvoir et empêcher tout recours au peuple réel.

- D'où des trains de lois qui décrèteront “raciste” toute question relative au bien-fondé, à l'utilité ou à l'efficacité de l'immigration (répétons-le: nous sommes hostiles au mécanisme économique qui consiste à recourir à l'immigration, nous déplorons la non-intégration de masses immigrées et juvéniles désœuvrées, nous déplorons la petite criminalité qui en découle en en rendant prioritairement responsable le pouvoir et non pas les délinquants, nous refusons toute démarche qui serait a priori hostile à des personnes en vertu de leurs appartenance à une race ou à une religion autres que celles de la majorité de la population).

- D'où les tentatives de juguler l'action des syndicats qui débordent leur encadrement dévoué d'une façon ou d'une autre au pouvoir, notamment aux partis socialistes.

- D'où la suppression subtile de la liberté de la presse par un contrôle systématique des rubriques “courrier des lecteurs”.

- D'où l'augmentation scandaleuse des tarifs postaux pour les éditeurs de revues indépendantes, qui pourraient préparer des équipes à reprendre les affaires en mains (c'est là une manière de ruiner les audacieux qui osent faire usage de leur droit à la parole).

- D'où la déconstruction systématique de l'enseignement, de façon à raréfier l'esprit critique dans les nouvelles générations: l'enseignement gratuit de qualité avait été un des plus beaux acquis démocratiques de ce siècle; le pouvoir est en train de le démonter pour faire de nos enfants un vulgaire troupeau de moutons de Panurge, taillable et manipulable à souhait. C'est la raison pour laquelle les populistes doivent défendre les enseignants et l'enseignement.

Le populisme peut recevoir une interprétation de gauche ou une interprétation de droite. Il est de gauche quand il prend appui sur des injustices sociales flagrantes, quand il vient d'une base ouvrière lésée, quand il prend racine dans des comités de quartiers. Il est de droite quand il veut dépasser les divisions naturelles de la société en mythifiant l'unité de destin des personnes et en évoquant ainsi l'unité mythique de la Nation, quand il se range derrière la bannière d'un chef politique charismatique ou d'une élite de notabilités traditionnelles. Mais les frontières entre populisme de gauche et populisme de droite sont floues et poreuses. Le peuple dans sa plénitude et dans ses différences transcende le clivage d'une gauche ou d'une droite: le peuple est un, il n'y a pas deux demi-peuples.

Le populisme, répétons-le, n'est pas une idéologie pré-fabriquée que l'on plaquerait sur une réalité mouvante et rétive. Le populisme, c'est le recours à la réalité quotidienne.

Dans notre contexte, celui des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale, la réalité quotidienne ne fonctionne plus correctement parce qu'une immigration incontrôlée, avec beaucoup de clandestins, ne parvient pas à s'intégrer, parce qu'un urbanisme délirant chasse les hommes de chair et de sang pour faire place aux bureaux et aux administrations eurocratiques, parce que la convivialité disparaît. L'immigration n'aurait pas posé beaucoup de problèmes si nos dirigeants avaient respecté scrupuleusement les clauses des accords belgo-marocains, prévoyant des contrats de travail pour cinq ans seulement, sans regroupement familial, dans cinq secteurs précis de l'industrie. Pacta sunt servanda, les traités (pactes et accords) doivent être respectés, dit l'adage latin. Quand les Belges se plaignent de l'immigration, c'est ce que leur répondent les autorités marocaines: si vous aviez respecté nos accords à la lettre, l'immigration n'aurait pas posé de problèmes, vous n'avez donc qu'à vous en prendre à vous-mêmes. Les débordements d'une jeunesse immigrée déboussolée, la non-intégration, le taux de chômage des immigrés sont des effets pervers de la négligence de nos gouvernants et non pas des immigrés ou des autochtones qui seraient brusquement devenus des “racistes”. L'afflux d'immigrés et d'eurocrates, couplé à un urbanisme spéculateur et axé sur la seule construction de bureaux, fait augmenter considérablement le coût du logement à Bruxelles, l'espace se raréfie pour les familles et les enfants, la population de souche doit migrer vers les campagnes ou les communes périphériques du Brabant flamand ou wallon, ce qui fait disparaître la convivialité et monter la tension entre les plus démunis qui restent dans leur ville natale et les nouveaux arrivants qui ne comprennent pas pourquoi ils sont mal reçus.

Chômage, dette, urbanisme spéculateur, disparition de la convivialité ambiante, nécessité de respecter les traités signés pour réguler harmonieusement les flux migratoires: ce sont là autant de problèmes auxquels il s'agit désormais de donner une forme politique, non idéologique, réalitaire et populiste. En forgeant cette forme politique, nous donnerons de la substance à la protestation populaire contre les déraillements de l'établissement et des partis au pouvoir depuis des décennies et des décennies.

Les objectifs d'un nouveau populisme à Bruxelles:

- répondre aux problèmes de la vie quotidienne;

- opposer aux partis établis une logique du bon sens;

- libérer les énergies du peuple réel qui ont été brimées pendant trop longtemps.

Robert STEUCKERS.

(texte de 1999).

00:05 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, théorie politique, europe, idéologie, révolte, populisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 25 août 2008

Consolidons deux axes contre l'atlantisme!

Ugo GAUDENZI:

Consolidons deux axes contre l’atlantisme !

Depuis des années déjà, mon quotidien romain, “Rinascita”, milite, prêche et exhorte ses lecteurs pour aboutir à ce qui semble la seule et unique solution possible pour assurer la survie de notre Europe: l’union stratégique de l’Ouest et de l’Est du continent.

Cette unité de la “plus grande Europe” est une question de vie ou de mort: elle ne se réalisera que par la réactivation et la consolidation d’un nouvel “axe carolingien”, l’Axe Paris-Berlin-Moscou (ndt: remarquablement mis en exergue par Henri de Grossouvre en France), et par l’invention révolutionnaire d’une “alliance continentale-méditerranéenne”, d’un Axe Madrid-Rome-Belgrade-Moscou, capable de fermer les côtes méridionales de l’Europe à toute influence hostile émanant de l’atlantisme.

Telle est notre “utopie réalisable” (et, en partie, elle est déjà en voie de réalisation): construire un double axe géopolitique assurant la défense et la sécurité en Europe.

L’objectif, de fait, est de rendre la souveraineté aux Etats nationaux européens, qui ont été transformés, par les Anglo-Américains, en un chapelet de petites colonies satellisées. L’objectif, pour tous les peuples d’Europe, c’est de faire converger leurs forces, de les additionner et de les joindre à celles de la Russie, l’unique Etat national européen encore capable de donner à notre “plus grande patrie” un avenir dans l’unité sur tous les plans: culturel, social, économique et politique.

En dépit de toutes les vicissitudes, et même des vicissitudes négatives, jour après jour, année après année, notre vision commune s’est renforcée et n’a cessé de se renforcer en Europe. Notre voix, celle de “Rinascita”, n’est plus une voix qui crie dans le désert, mais une voix qui a suscité, en dehors de son vivier d’origine, un écho tangible et des analyses similaires, désormais partagées par de nombreux cercles et personnalités.

De l’effondrement du Mur de Berlin à nos jours, l’histoire européenne a enregistré et subi des offensives répétées contre son territoire. Par le miroir aux alouettes du bien-être occidental ou par les armes de l’OTAN, les fédérations des Etats d’Europe orientale, soit l’URSS et l’ex-Yougoslavie, ont été brisées, émiettées et fragmentées par l’offensive anglo-américaine et néo-libérale, agissant souvent par le biais de “révolutions oranges”, financées par des fonds issus de l’usure et de la finance.

Actuellement, les “fondations” et les groupes de pression occidentaux (Rockefeller, Agnelli, Trilatérale, Davos et autres) ont juré de détruire tous les Etats nationaux et tous les systèmes de protection sociale qu’ils ont mis sur pied, en faisant miroiter les délices d’un “fédéralisme” composé d’autonomies régionales, alors que leur objectif réel est tout entier contenu dans le vieil adage latin “Divide et impera” (“Diviser pour régner”), à appliquer, cette fois, à tout le globe, par ceux qui détiennent le maximum de pouvoir sur les plans politique et économique.

Mais voilà que l’attaque en direction du coeur de la Russie, attaque qui était censée constituer la manoeuvre principale dans la conquête définitive de l’Europe, vient d’échouer.

Le Kremlin a repris les rênes du pouvoir en ses terres propres. Il a utilisé les mêmes armes que les puissances atlantiques, le pétrole et l’énergie, mais sans avoir eu besoin, pour ce faire, d’envahir d’autres pays et de les occuper. Ainsi, le Kremlin est revenu à un “status quo ante” qui hisse à nouveau la Russie au rang de puissance planétaire et non plus régionale.

Pour le bien commun de toutes nos terres européennes, pour le bien de l’humanité toute entière, il faut qu’échoue la stratégie mondialiste qui, sous les oripeaux de la “globalisation économique” et sous la bannière du “libre marché”, cherche en réalité à imposer à toutes les nations la domination unipolaire des Anglo-Américains, orchestrée par la haute finance.

L’enjeu est énorme, extrême. Tellement extrême que, depuis 2001, Washington, prévoyant, pour sa puissance, l’émergence imminente de vents prochains très défavorables, a fait battre ses tambours de guerre, partout dans le monde.

Ces tambours, il faut les faire taire. Notre tâche, à nous Italiens, est de travailler à l’alliance méditerranéenne/continentale, à l’Axe qui nous unira à Moscou.

Ugo GAUDENZI.

(éditorial de “Rinascita”, Rome, 13 août 2008; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, géostratégie, atlantisme, russie, anti-atlantisme, etats-unis, europe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Emigration blanche, fascismes russes, stalinisme

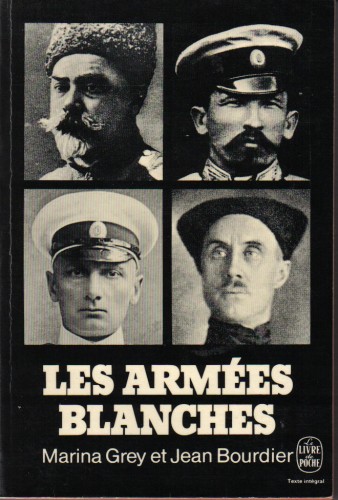

Emigration blanche, fascisme, stalinisme: approches nouvelles après la chute du communisme

Le généalogie des droites russes chez Walter Laqueur

par Robert STEUCKERS

L'impact des fascismes ouest-européens et du national-socialisme allemand a été important dans les cercles d'émigrés blancs pendant l'entre-deux-guerres. Le fascisme séduisait parce qu'il promettait des solutions rapides aux problèmes de l'époque, alors que les parlements, qui soumettaient tout à d'interminables discussions, étaient accusés de laisser «pourrir les situations». Ce culte de la «décision rapide», très présent dans les débats allemands de l'époque et dans les discours tonitruants de Mussolini, débordait les cercles restreints des fascistes russes purs et durs et séduisait des conservateurs, dont Struve, et des modérés, dont Timachev.

Pour propager ce double culte de l'autorité et de la vitesse de décision, plusieurs groupes ont vu le jour dans les années 20. Ils étaient surtout constitués de jeunes gens enthousiastes. Le plus petit de ces groupes était le «Mouvement des Jeunes Russes» (Mladorossitsy), dirigé par Alexandre Kassem Bek, issu d'une famille aristocratique d'origine persane, russifiée au cours du XIXième siècle. Emigré à Paris, Kassem Bek prend dès l'âge de 21 ans la tête d'un groupe d'étudiants blancs, réclamant l'avènement d'une monarchie totalitaire de type nouveau. Reprenant à leur compte tous les éléments du decorum fasciste, ainsi que la discipline qui caractérisait cette mouvance, les adeptes de Kassem Bek estimaient, nous explique Laqueur, que l'ancien régime ne pouvait plus être restauré, car il avait été rongé de l'intérieur par la décadence, le «bourgeoisisme» et le «philistinisme». L'effondrement de ce régime sous les coups des Bolcheviks était donc une punition largement méritée. L'apocalypse de 1917 et l'horreur de la guerre civile auraient donc eu des vertus purgatives, selon les partisans de Kassem Bek. Propos qui n'ont guère choqué les conservateurs comme Struve (qui ouvre aux «Jeunes Russes» les colonnes de sa revue) ni Cyrille, le prétendant au trône des Romanovs. Deux grands-princes adhèrent au mouvement.

Au culte de Mussolini et de Hitler, s'ajoute, curieusement, le culte de Staline. Ce dernier, affirmaient Kassem Bek et ses «Jeunes Russes», avait mis un terme à l'anarchie révolutionnaire, avait rétabli l'autorité de l'exécutif (concentrée entre ses mains) et donné congé à l'internationalisme. Kassem Bek plaidait dès lors pour une symbiose entre l'ordre ancien et l'ordre nouveau, pour une monarchie incarnée par le Grand-Prince Cyrille mais reposant sur les nouvelles institutions soviétiques: bref, pour une monarchie bolchévique!

Après une tentative de collaboration avec les nationaux-socialistes allemands, qui téléguidaient le ROND (un parti nazi russe établi à Berlin), le rapprochement tourna court: les Allemands reprochant aux Russes d'être des «nationaux-bolchévistes» et non d'authentiques «nationaux-socialistes». Xénophobes (mais pas officiellement antisémites; en pratique, pourtant, ils l'étaient), les «Jeunes Russes» reprenaient aux Eurasiens l'idée que la mission réelle de la Russie est en Asie, et que Moscou doit constituer un glacis pour la race blanche contre le «péril jaune». Mais Kassem Bek se méfiait des projets concoctés par les Allemands en Europe orientale: en 1939, il demande aux «Jeunes Russes» de soutenir la cause des alliés occidentaux et quitte l'Europe pour les Etats-Unis. En 1956, il revient à Moscou, y devient le secrétaire du Patriarche et meurt en 1977. Il aurait été un agent soviétique tout au long de sa carrière. Laqueur souligne (pp. 111-112) que les Soviétiques ont recruté bon nombre d'agents dans tous les milieux politiques de l'exil russe, y compris chez les Mencheviks, mais que seuls les Blancs fascisants ont été autorisés à rentrer au pays.

Parmi les idéologues autoritaires, monarchistes-bolcheviks, une figure sort du lot: celle d'Ivan Loukianovitch Solonévitch (1891-1953). Il a commencé sa carrière dans la presse radicale de droite avant la Révolution. Il quitte l'URSS en 1934, en franchissant clandestinement la frontière finlandaise, puis publie le récit de cette évasion, qui devient un best-seller international. Solonévitch devient alors journaliste dans la presse émigrée libérale et modérée. Puis, brusquement, il opère un virage à droite, qui le rapproche des cénacles conspiratifs animés par d'anciens lieutenants et capitaines de l'armée du Tsar. Il termine sa vie en Argentine. Son ouvrage politique majeur, Narodnaïa Monarkhiia («La Monarchie Populaire»), a été réédité à Moscou en 1991, et inspire quelques néo-monarchistes.

Les partis fascistes russes ont connu une brève existence en Allemagne, en Mandchourie et aux Etats-Unis dans les années 30. Le groupe le plus significatif était celui de Mandchourie. Il naît dans la faculté de droit de l'université locale, parmi les jeunes Blancs réfugiés là-bas. Le général tsariste Kosmine les soutient. Ils se regroupent d'abord dans l'«Organisation Fasciste Russe» (OFR), puis dans le «Parti Fasciste Russe» (PFR), et éditent deux revues: Nache Poute («Notre Voie») et Natsia («Nation»). De 1931 à 1945, année où l'armée rouge pénètre dans Kharbine, capitale de la Mandchourie, ce fut la figure de Konstantin Rodzayevski qui mèna le parti. Enthousiaste, fougueux mais naïf, il adopte fébrilement les colifichets à croix gammées des nationaux-socialistes allemands, donnant à sa formation des allures quelque peu carnavalesques. De plus, il dépend financièrement du bon vouloir des Japonais. Il espère une victoire de l'Axe Berlin-Tokyo, dont les armées, espère-t-il en dépit de son nationalisme russe, occuperont l'Union Soviétique et placeront à la tête de la nouvelle Russie dé-bolchévisée un «gouvernement national», dirigé évidemment par lui!

Concurrent de Rodzayevski en Mandchourie: l'Ataman Semionov, militaire conservateur, nullement attiré par les imitations du folklore nazi, parie sur la solidarité des Cosaques réfugiés en Extrême-Orient. En 1945, Rodzayevski et Semionov sont tous deux condamnés à mort dans un procès commun, assez expéditif. Et l'activiste du PFR introduit alors une demande pour rentrer au service de Staline, considéré comme «leader fasciste russe», et propose de réactiver ses réseaux pour en faire une «cinquième colonne» au bénéfice de la politique de Moscou. Sa demande n'a pas été retenue.

Aux Etats-Unis, un certain Anastase Vozniyatski fonde une «Organisation Fasciste Panrusse» (OFPR) en 1933, à Windham County dans le Connecticut, avec l'argent de son épouse, une millionaire américaine du nom de Marion Stephens, née Buckingham Ream dans une famille de négociants en bétail et en céréales. Malgré son argent, Vozniyatski n'a pas réussi en politique. La chronique de son mouvement ne révèle rien d'original ni d'extraordinaire.

Pendant les vingt premières années d'exil des Blancs et des anti-bolchéviques de toutes opinions, le mouvement qui, incontestablement, a connu le plus de succès, fut le NTS (in extenso: «Fédération Nationale du Travail de la Nouvelle Génération»). Ce mouvement d'inspiration solidariste et chrétienne-orthodoxe a tenu son premier congrès en 1930 et élu son président, W. M. Baïdalakov, un Cosaque du Don. Objectif: poursuivre le combat pour l'«idée blanche» sous une autre forme, adaptée aux plus jeunes générations. Le NTS travaillait très sérieusement, contrairement aux «Jeunes Russes» et aux groupuscules fascistes de Mandchourie. A peu près tous les deux ans, l'organisation tenait un congrès où l'on décidait des nouvelles orientations et où l'on fixait un nouveau programme. Son idéologie sociale était le solidarisme, un solidarisme qui se distinguait toutefois du solidarisme préconisé par les écoles politiques catholiques d'Europe occidentale. Ce solidarisme reposait sur une triade: idéalisme, nationalisme, activisme. L'idéalisme soulignait l'importance des idées pures et des valeurs, formes permanentes et indépassables dans le monde effervescent de la politique. Le nationalisme indiquait que ces valeurs s'inscrivaient toujours dans un contexte et que ce contexte était la nation, en l'occurrence la nation russe. L'activisme correspondait à la volonté de réaliser l'adéquation de la théorie et de la pratique, un peu comme dans le marxisme.

Ce solidarisme était bel et bien une idéologie conservatrice, dans le sens où l'harmonie entre les classes qu'il prônait le conduisait à rejeter l'«individualisme libéral excessif» et à imposer des limites à la liberté individuelle; le solidarisme du NTS refusait également la démocratie pluripartite. Les industries-clefs devaient demeurer sous la houlette de l'Etat. Le NTS reprenait à son compte une idée centrale dans l'héritage slavophile, l'idée de Sobornost, telle que l'avait théorisée Khomiakov.