mercredi, 20 août 2008

Refuser le mensonge: hommage à A. Soljénitsyne

J.K.: ’t Pallieterke :

Refuser le mensonge: hommage à Soljénitsyne

“C’est justement ici que se trouve la clef, celle que nous négligeons le plus, la clef la plus simple, la plus accessible pour accéder à notre libération: ne pas participer nous-mêmes au mensonge! Le mensonge peut avoir tout recouvert, peut régner sur tout, ce sera au plus petit niveau que nous résisterons: qu’ils règnent et dominent, mais sans ma collaboration!”.

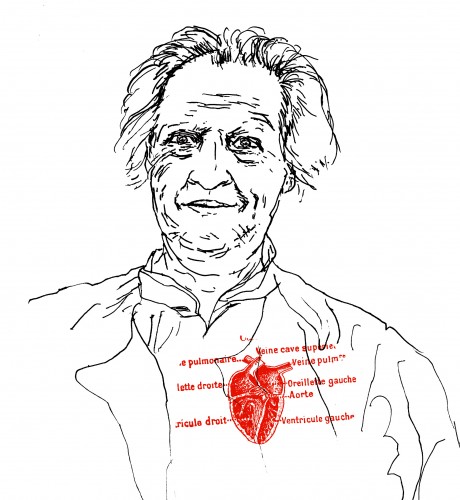

Ces phrases sont tirées d’un essai de Soljénitsyne, intitulé “Ne vis pas avec le mensonge!”. Elles caractérisent parfaitement l’écrivain russe, décédé début août 2008. Il avait été le plus célèbre des dissidents et Prix Nobel de littérature. Il n’a pas participé au mensonge, effectivement, ce qui lui permit de donner une impulsion à la résistance contre le régime soviétique, impulsion qui, à terme, a conduit à l’effondrement de l’Etat totalitaire alors que, jadis, il avait semblé si invincible.

“Ce fut Alexandre Soljénitsyne qui ouvrit les yeux du monde sur la réalité du système soviétique. C’est pourquoi, son vécu a une dimension universelle”, a déclaré le président français Sarközy après avoir appris la mort de l’écrivain. Les réactions officielles post mortem n’ont généralement rien de bien substantiel. Quoi qu’il en soit, en France, le pays de Sarközy, l’oeuvre littéraire de Soljénitsyne avait provoqué un gigantesque retournement des esprits. Gramsci, marxiste italien, savait que toute société est dirigée par ceux qui influencent la pensée. En France, dans le sillage de mai 68, fourmillaient les “compagnons de route”, souvent des intellectuels bien intentionnés, qui voyaient dans l’Etat soviétique la réalisation du paradis sur la Terre. La publication de “L’Archipel Goulag”, oeuvre littéraire monumentale où Soljénitsyne règle ses comptes avec le régime de terreur communiste, ouvre les yeux à de nombreux intellectuels français. C’est le début de la fin pour le communisme, en France et en dehors des frontières de l’Hexagone. Plus que n’importe quel autre écrivain, Soljénitsyne dévoila la vérité quant à l’oppression subie par son peuple sous la dictature communiste. Parce qu’il ne voulait pas participer au mensonge.

Qui connait encore Soljénitsyne?

La biographie de Soljénitsyne a été révélée dans ses grandes lignes dans notre presse flamande. Soldat de l’Armée Rouge, il est fait prisonnier par sa propre hiérarchie et déporté en Sibérie parce qu’il avait émis des critiques contre Staline dans une lettre à un ami; il fut condamné à huit années de camp de travail et ensuite à cinq années de bannissement intérieur. Auteur d’ouvrages critiques à l’endroit du régime, il oeuvre dans un premier temps avec l’accord de Khrouchtchev, leader du parti, qui espère tirer un profit personnel en autorisant certaines critiques contre Staline. Plus tard, contre l’avis des autorités soviétiques, Soljénitsyne obtint le Prix Nobel de littérature; il n’ira pas lui-même le chercher de crainte de ne pouvoir rentrer en Russie; il sera malgré tout banni du pays après la publication en Occident de “L’Archipel Goulag”. Pendant des années, il vivra reclus aux Etats-Unis, dans une propriété enneigée et plantée de pins dont les allures lui rappellaient la Russie. Réhabilité après la chute du communisme, il revient en Russie en 1994, où il se posera, une fois de plus, comme un critique non conformiste, hostile aux pouvoirs établis.

La presse flamande n’a pas raconté beaucoup d’autres choses à la suite de son décès. “La Libre Belgique” en a fait son grand titre, exactement comme “Le Monde” à Paris et d’autres quotidiens de qualité ailleurs en Europe. Chez nous, seulement de brefs articulets, quelques analyses toutes de platitude dans les pages intérieures des journaux. Rik van Cauwelaert fit exception dans les colonnes de l’hebdomadaire “Knack”, où un éditorial bien ficelé fut entièrement consacré à Soljénitsyne.

D’où question: nos journalistes ne connaissent-ils plus Soljénitsyne? L’ont-ils jamais lu? Ou bien, l’appellation de “fossoyeur du régime soviétique”, dont on l’a si souvent gratifié, les effraie-t-elle? La Flandre a démontré, la semaine dernière, sa petitesse.

Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi dans nos régions. “Le premier cercle” contenait, en page 202 de son édition néerlandaise, un phrase caractéristique: “Il y a toujours eu l'une de ces idées pour fermer la bouche à ceux qui voulaient crier la vérité ou monter sur la brèche pour la justice”. “Le pavillon des cancéreux”, “Lénine à Zurich”, “La Russie sous l’avalanche”, “La fille d’amour et l’innocent”, “Flamme au vent”, “Pour le bien de la cause”, “Août 1914”, “Une journée dans la vie d’Ivan Denissovitch”, “L’Archipel Goulag”, “Le chêne et le veau”, “Lettre ouverte aux dirigeants de l’Union Soviétique”, “Discours américains”, etc., tous furent rapidement traduits en néerlandais et connurent de réels succès éditoriaux. Les éditions successives se bousculaient à un rythme constant.

Aujourd’hui, on ne peut plus acheter neuf qu’”Une journée dans la vie d’Ivan Denissovitch” en librairie. Même “L’Archipel Goulag” est épuisé.

Le mensonge en lui-même

Partout dans le monde, l’intérêt pour l’auteur et ses idées s’est rapidement estompé après son bannissement à l’Ouest. Pour les clans de la gauche, Soljénitsyne resta suspect, alors que, pourtant, l’Amérique libérale, à son tour, était devenue la cible de ses critiques. La prise du pouvoir par les communistes, il l’a toujours considérée comme une “importation occidentale” (Marx était allemand) qui, par voie de conséquence, s’opposait diamétralement aux ressorts de l’âme russe. Le capitalisme était pour lui une horreur. Mais après la chute du communisme, il ne ménagea pas ses critiques à l’encontre de Gorbatchev et surtout d’Eltsine, qui, selon lui, vendaient le pays aux plus offrants et le transformaient en un marécage sordide où dominait une culture glauque, décadente, sans contenu réel.

En 1999, Soljénitsyne écrit “L’effondrement de la Russie”, une synthèse de toutes les idées qui ont émaillé son oeuvre. Il règle ses comptes avec l’idéologie de la privatisation et déplore le déclin du patriotisme. La nouvelle norme est hélas devenue la suivante, elle se résume en une question: “Qu’est-ce que cela rapporte?”. Pour Soljénitsyne, le patriotisme est un sentiment organique, “la conviction que l’Etat vous protège dans les moments difficiles”. La patrie jouait un grand rôle pour Soljénitsyne. Mais Dieu aussi. Et Dieu disparaît également, ou alors on n’écrit plus son nom qu’avec un “d” minuscule.

La ligne de démarcation

Il est clair que Soljénitsyne ne visait pas le succès auprès des détenteurs du pouvoir. Mais les intellectuels contemporains, ceux qui se targuent d’être dans le vent, n’aiment pas davantage ce conservateur fondamental, avec sa tête et son visage comme taillés dans du bois de chêne. “Il est dépassé”: tel est sans doute le commentaire le plus courant et le plus aimable qu’on a entendu à son propos. La plupart le rejetait en ne tenant compte que de la caricature que l’on avait faite de lui.

Il a survécu à l’Union Soviétique mais est revenu dans une Russie où toutes les non valeurs, comme la corruption, le matérialisme, la superficialité et la décadence étaient omniprésents.

Dans une recension remarquable, aux arguments solides comme l’acier, Hubert Smeets, dans les colonnes du “NRC-Handelsblad” (15 janvier 1999), évoque Wayne Allensworth qui était, dans les années Clinton, analyste auprès du “Foreign Broadcast Information Service”, une officine gouvernementale américaine qui suit la presse non anglophone du monde entier. Wayne Allensworth y défendait Soljénitsyne contre tous les critiques américains et étrangers. Selon Allensworth, en effet, Soljénitsyne était logique avec lui-même, suivait toujours sa même piste: la lutte contre LE mensonge, “contre la croyance en la possibilité qu’aurait l’homme de transformer sa propre nature, de manipuler l’univers et de créer un paradis sur la Terre”. C’est dans ce grand mensonge-là que se retrouvent, tous ensemble, les communistes, les capitalistes, les révolutionnaires et les libéraux.

“Ce que les Occidentaux, convaincus de la supériorité du capitalisme, devraient comprendre, c’est que Soljénitsyne ne perçoit pas les racines de la misère économique et écologique de la Russie dans le socialisme en soi, mais dans le manque d’humilité de l’humanité moderne”.

Pour Allensworth, on ne peut dès lors pas considérer Soljénitsyne comme un slavophile, simple héritier et imitateur des slavophiles russes du 19ème siècle, ni comme un idéologue “Blut-und-Boden” (à la mode allemande) mais comme un personnaliste contemporain, se situant dans la tradition d’Edmund Burke, James Burnham ou Christopher Lash.

Concluons en citant Soljénitsyne lui-même: “La ligne de démarcation entre le bien et le mal ne passe pas entre les Etats, les classes ou les partis, mais à l’intérieur même de chaque coeur d’homme”. Le coeur de Soljénitsyne, lui, s’est arrêté de battre à 89 ans.

J. K.

(article paru dans “’t Pallieterke”, Anvers, 13 août 2008; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres russes, littérature russe, russie, soljénitsyne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le concept d'aristocratie chez Nicolas Berdiaev

Le concept d'aristocratie chez Nicolas Berdiaev

Pierre MAUGUÉ

Par son livre La philosophie de l'inégalité (1), Berdiaev (2) s'inscrit dans la grande tradition des écrivains contre-révolutionnaires. Bien qu'il ait été écrit dans le chaos de la révolution russe, et tout imprégné qu'il soit du mysticisme propre à l'orthodoxie, ce livre recèle en effet un message de portée universelle. Par delà le temps et le fossé culturel qui sépare l'Europe latine du monde slave orthodoxe, les analyses de Berdiaev rejoignent celles de Maistre et de Bonald; elles mettent non seulement en lumière les racines communes à la révolution jacobine et à la révolution bolchevique, mais concluent à la primauté des principes sur lesquels reposent les sociétés traditionnelles.

Comme Joseph de Maistre (3), Berdiaev voit dans la révolution une conséquence de l'incroyance et de la perte du centre organique de la vie. «Une révolution, quelle qu'elle soit, est anti-religieuse de par sa nature même, et tenter de la justifier religieusement est une bassesse... La révolution naît d'un dépérissement de la vie spirituelle, de son déclin, et non de sa coissance ni de son développement intérieur». Mais la révolution ne s'attaque pas seulement à la religion en tant qu'elle relie l'homme au sacré et à la transcendance, mais aussi dans la mesure où elle établit un lien entre les générations passées, présentes et futures. Comme le note Berdiaev, «il existe non seulement une tradition sacrée de l'Eglise, mais encore une tradition sacrée de la culture. Sans la tradition, sans la succession héréditaire, la culture est impossible. Elle est issue du culte. Dans celle-ci, il y a toujours un lien sacré entre les vivants et les morts, entre le présent et le passé... La culture, à sa manière, cherche à affirmer l'éternité».

Berdiaev ne peut donc que s'insurger contre la prétention des révolutionnaires d'être des défenseurs de la culture. S'adressant à eux, il écrit: «Vous avec besoin de beaucoup d'outils culturels pour vos fins utilitaires. Mais l'âme de la culture vous est odieuse». Ce que Berdiaev leur reproche, c'est aussi leur mépris des œuvres du passé: «La grandeur des ancêtres vous est insupportable. Vous auriez aimé vous organiser et vous promener en liberté, sans passé, sans antécédents, sans relations», et il se voit obliger de rappeler que «la culture suppose l'action des deux principes, de la sauvegarde comme de la procréation».

Le principe conservateur dont Berdiaev se fait le héraut n'est donc pas opposé au développement, il exige seulement que celui-ci soit organique», que l'avenir ne détruise pas le passé mais continue à le faire croître». L'antimarxisme de Berdiaev n'en fait pas pour autant un défenseur inconditionnel du libéralisme. Bien qu'il reconnaisse, avec Tocqueville, qu'«il y a dans la liberté quelque chose d'aristocratique» et qu'il considère que «les racines de l'idée libérale ont une relation plus étroite avec le noyau ontologique de la vie que les idées démocratiques et socialistes», il n'en estime pas moins que, dans le monde actuel, le libéralisme «vit des miettes d'une certaine vérité obscurcie».

Berdiaev relève ainsi que l'individualisme libéral sape la réalité de la personne, à laquelle il entendait donner la première place, du fait qu'il détache l'individu de toutes les formations historiques organiques. «Pareil individualisme», dit-il, «dévaste en fait l'individu, il lui ôte le contenu super-individuel qu'il a reçu de l'histoire, de sa race et de sa patrie, de son Etat et de l'Eglise, de l'humanité et du cosmos». Quant au libéralisme économique, il lui paraît avoir plus d'affinités avec une certaine forme d'anarchisme qu'avec la liberté aristocratique. «L'individualisme économique effréné, qui soumet toute la vie économique à la concurrence et à la lutte d'intérêts égoïstes, qui ne reconnait aucun principe régulateur, semble n'avoir aucun rapport nécessaire avec le principe spirituel du libéralisme».

En définitive, Berdiaev considère que la philosophie de l'état et des droits naturels, prônée par les libéraux, est superficielle, car «il n'y a pas et il ne peut y avoir d'harmonie naturelle». Pour lui, «la foi libérale» n'est donc pas moins fausse que «la foi socialiste».

* * *

La «philosophie de l'inégalité» se présente comme une suite de lettres traitant chacune d'un thème bien précis. Hormis la première lettre, qui traite de la révolution russe, toutes les autres lettres abordent des sujets qui ne sont pas spécifiquement liés à la situation de la Russie. Partant d'une analyse «des fondements ontologiques et religieux de la société», Berdiaev va nous parler de l'Etat, de la nation, du conservatisme, de l'aristocratie, du libéralisme, de la démocratie, du socialisme, de l'anarchie, de la guerre, de l'économie, de la culture, et, pour conclure, d'un sujet qui n'intéresse généralement pas les politologues: du royaume de Dieu.

La lettre sur l'aristocratie est peut-être celle qui retient le plus l'attention, car elle ose faire l'apologie d'un principe que, depuis deux siècles, l'on s'est plus non seulement à dévaloriser, mais à désigner à la vindicte populaire. Aujourd'hui, note Berdiaev, il est généralement considéré qu'«avoir des sympathies aristocratiques, c'est manifester soit un instinct de classe, soit un esthétisme sans aucune importance pour la vie».

La vision réductrice de l'aristocratie que l'on a tout fait pour imposer depuis la Révolution française est battue en brèche par Berdiaev en partant d'un point de vue spirituel. Pour lui, l'aristocratie a un sens et des fondements plus profonds et plus essentiels. Alors que «le principe aristocratique est ontologique, organique, qualitatif», les «principes démocratiques, socialistes, anarchiques, sont formels, mécaniques, quantitatifs; ils sont indifférents aux réalités et aux qualités de l'être, au contenu de l'homme». La démocratie, dépourvue de bases ontologiques, n'a au fond qu'une nature “purement phénoménologique”; elle ne serait finalement rien d'autre que le régime politique correspondant au “règne de la quantité”, à l'“âge sombre”, dont parlent les représentants de la pensée traditionnelle, notamment René Guénon.

Mais Berdiaev ne met pas seulement en valeur la supériorité du principe aristocratique du point de vue spirituel. Comme Maurras, il voit en lui un élément fondamental de l'organisation rationnelle de la vie sociale; il rappelle que tout ordre vital est hiérarchique et a son aristocratie. «Seul un amas de décombres n'est pas hiérarchisé» et «tant que l'esprit de l'homme est encore vivant et que son image qualitative n'est pas définitivement écrasée par la quantité, l'homme aspirera au règne des meilleurs, à l'aristocratie authentique».

Berdiaev refuse de croire que la démocratie représentative ait, comme elle le prétend, la capacité d'assurer cette sélection des meilleurs et le règne de l'aristocratie véritable. «La démocratie», estime-t-il, «devient facilement un instrument formel pour l'organisation des intérêts. La recherche des meilleurs est remplacée par celle des gens qui correspondent le mieux aux intérêts donnés et qui les servent plus efficacement».

La démocratie, le pouvoir du peuple, ne sont pour Berdiaev qu'un trompe-l'oeil. «Ne vous laissez pas tromper par les apparences, ne cédez pas à des illusions trop indigentes. Depuis la création du monde, c'est toujours la minorité qui a gouverné, qui gouverne et qui gouvernera. Cela est vrai pour toutes les formes et tous les genres de gouvernement, pour la monarchie et pour la démocratie, pour les époques réactionnaires et pour les révolutionnaires». Cette vue de Berdiaev n'est pas sans rappeler Pareto et sa théorie de la circulation des élites. Mais à la question de savoir si c'est la minorité la meilleure ou la pire qui gouverne, berdiaev ne donne pas la même réponse que Pareto (4). Il considère en effet que «les gouvernements révolutionnaires qui se prétendent populaires et démocratiques sont toujours la tyrannie d'une minorité, et bien rares ont été les cas où celle-ci était une sélection des meilleurs. La bureaucratie révolutionnaire est généralement d'une qualité encore plus basse que celle que la révolution a renversée».

Pour Berdiaev, la réalité est qu'«il n'y a que deux types de pouvoir: l'aristocratie et l'ochlocratie, le gouvernement des meilleurs et celui des pires». Vue peut-être un peu trop manichéenne dans la mesure où la médiocratie, ou gouvernement des médiocres, paraît être aujourd'hui la forme de pouvoir la plus répandue, et qu'elle est d'autant plus forte qu'elle se trouve en accord quasi parfait avec l'esprit même du monde moderne.

L'aristocratie est quant à elle en porte-à-faux avec les idées modernes parce qu'elle suppose la sélection et la prise en compte du temps. Pour Berdiaev, l'aristocratie s'inscrit dans l'histoire, elle présuppose une filiation et le lien ancestral. «La formation sélective des traits nobles du caractère s'effectue avec lenteur, elle implique une transmission héréditaire et des coutumes familiales. C'est un processus organique».

Il faut, dit Berdiaev, qu'il y ait dans la société humaine des gens qui n'ont pas besoin de s'élever et que ne chargent pas les traits sans noblesse de l'arrivisme. Les droits de l'aristocratie sont inhérents, non procurés. Il faut qu'il y ait dans le monde des gens aux droits innés, un type psychique qui ne soit pas plongé dans l'atmosphère de la lutte pour l'obtention des droits».

Mais à ce privilège correspondent des devoirs qui ne peuvent précisément être remplis qu'en raison même de ce privilège originel. «L'aristocratie véritable peut servir les autres, l'homme et le monde, car elle ne se préoccupe pas de s'élever elle-même, elle est située suffisamment haut par nature, dès le départ, elle est sacrificielle». Vue extrêmement exigeante pour laquelle «l'aristocratie doit avoir le sentiment que tout ce qui l'élève est reçu de Dieu et tout ce qui l'abaisse est l'effet de sa propre faute», alors que le propre de la psychologie plébéienne est de considérer «tout ce qui élève comme un bien acquis et tout ce qui abaisse comme une insulte et comme la faute d'autrui».

Du fait que «l'aristocrate est celui auquel il est donné davantage» et qu'il peut ainsi «partager son surcroît», il est appelé à jouer un rôle de médiateur entre le peuple et les valeurs supérieures. Berdiaev tient ainsi à rappeler que, dans toute l'histoire, «les masses populaires sortent de l'ombre et qu'elles communient avec la culture par l'intermédiaire de l'aristocratie qui s'en est distinguée et qui remplit sa tâche». C'est la raison pour laquelle les valeurs aristocratiques doivent demeurer prédominantes, car «c'est l'aristocratisation de la société et non pas sa démocratisation qui est spirituellement justifiée». Berdiaev tient d'ailleurs à rappeler que l'attitude méprisante envers le menu peuple n'est pas le fait de l'aristocratie, mais qu'«elle est le propre du goujat et du parvenu».

* * *

Tout en affirmant les principes qui forment la trame des valeurs aristocratiques, Berdiaev n'ignore pas que, «dans l'histoire, l'aristocratie peut déchoir et dégénérer», qu'«elle peut facilement se cristalliser, se scléroser, se clore sur elle-même et se fermer aux mouvements créateurs de la vie». Elle trahit alors sa vocation et, «au lieu de servir, elle exige des privilèges». Pour Berdiaev, les conséquences qu'entraîne cette décadence sont les mêmes que celles qu'envisage Joseph de Maistre. «Lorsque les classes supérieures ont gravement failli à leur vocation et que leurs dégénérescence spirituelle est avancée, la révolution mûrit comme un juste châtiment pour les péchés de l'élite».

Mais quelle que soit la décadence qui peut frapper l'aristocratie, le principe qui est à son origine n'en garde pas moins une valeur éternelle. La noblesse peut mourir en tant que classe, «elle demeure en tant que race, que type psychique, que forme plastique». Ainsi, la chevalerie, dont Berdiaev regrette l'absence dans l'histoire de la Russie, fut plus qu'une catégorie sociale et historique, elle est un principe spirituel, et «la mort définitive de l'esprit chevaleresque entrainerait une dégradation du type de l'homme, dont la dignité supérieure a été modelée par la chevalerie et par la noblesse, d'où elle s'est diffusée dans des cercles plus larges».

Si l'influence de la noblesse fut plus tardive en Russie, il serait injuste, estime Berdiaev, de méconnaître le rôle important qu'elle a joué dans le développement intellectuel de ce pays. «Elle a», dit-il, «été notre couche culturelle la plus avancée. C'est elle qui a créé notre grande littérature. Les gentilhommières ont constitué notre premier milieu culturel... Tout ce qui comptait dans la culture russe venait de l'aristocratie. Non seulement les héros de Léon Tolstoï, mais encore ceux de Dostoïevski, sont inconcevables en dehors de celle-ci... Tous nos grands auteurs ont été nourris par le milieu culturel de la noblesse».

Berdiaev, qui appartient à la noblesse, héréditaire, n'en reconnaît pas moins qu'«il n'y a pas seulement l'aristocratie historique où le niveau moyen se crée grâce à la sélection raciale et à la transmission héréditaire», mais qu'«il y a aussi l'aristocratie spirituelle, principe éternel, indépendant de la succession des groupes sociaux et des époques». Cette aristocratie spirituelle, qui se forme selon l'ordre de la grâce personnelle, n'a pas un rapport nécessaire avec un groupe social donné, elle n'est pas fonction d'une sélection naturelle. «On n'hérite pas plus du génie que de la sainteté». Mais cette «aristocratie spirituelle a la même nature que l'aristocratie sociale, historique; c'est toujours une race privilégiée qui a reçu en don ses avantages».

Opposer la démocratie à l'aristocratie n'est pas concevable pour Berdiaev. «Ce sont là des notions incommensurables, de qualités complètement différentes». Il voit d'ailleurs dans le triomphe de la métaphysique, de la morale et de l'esthétique démocratiques «le plus grave péril pour le progrès humain, pour l'élévation qualitative de la nature humaine». «Vous niez», dit-il, «les fondements biologiques de l'aristocratisme, ses bases raciales, ainsi que celles de la grâce et de l'esprit. Vous condamnez l'homme à une existence grise, sans qualités». Quant à la volonté affirmée de porter une masse énorme de l'humanité à un niveau supérieur, elle résulte, selon Berdiaev, non pas d'un amour de ce haut niveau, mais avant tout d'un désir d'égalitarisme, d'un refus de toute distinction et de toute élévation.

Se plaçant délibérément à contre-courant des idées qui ont cours à son époque et qui ont aujourd'hui acquis une valeur de dogme, Berdiaev s'adresse en ces termes aux grands-prêtres de l'idée démocratique: «Ce qui vous intéresse par-dessus tout, ce n'est pas d'élever, c'est d'abaisser. Le mystère de l'histoire vous est inaccessible, votre conscience y reste à jamais aveugle. Le mystère de l'histoire est un mystère aristocratique. Il s'accomplit par la minorité».

Pierre MAUGUÉ.

(décembre 1993).

Notes:

(1) La philosophie de l'inégalité, écrite en 1918, a été publiée à Berlin en 1923. Sous le titre De l'inégalité, une traduction en français a été éditée en 1976, à Lausanne, par les Editions L'Age d'Homme.

(2) NIcolas Berdiaev est né à Kiev en 1874 et mort à Clamart en 1948. Sa mère était une princesse Koudachev, apparentée à la famille Choiseul. Professeur de philosophie à l'Université de Moscou, Berdiaev, que l'on a parfois qualifié d'existentialiste chrétien, s'oppose à toutes les formes modernes de matérialisme. Expulsé d'Union Soviétique en 1922, il s'établira en France, où il demeurera jusqu'à sa mort.

(3) Cf. Considérations sur la France. Cette œuvre a récemment été rééditée par “Les Editions des Grands Classiques” (ELP) (37, rue d'Amsterdam, F-75.008 Paris).

(4) Cf. Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale.

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : révolution conservatrice, russie, spiritualité, tradition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 19 août 2008

V. Eggermont: De Delta Optie

00:30 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, théorie politique, pays-bas, flandre, belgique, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Lo politicamente correcto y la metapolitica

Alberto BUELA (*):

Lo políticamente correcto y la metapolítica

En estos días nos ha llegado desde varios lados un reportaje al militar franco-ruso, ahora devenido ensayista, Vladimir Volkoff sobre lo políticamente correcto. Las respuestas que da Volkoff son acertadas pero insuficientes, pues él limita lo políticamente correcto a un problema del decir: “circula a través de nuestro vocabulario. El vocabulario políticamente correcto es el principal vehículo de contagio”.

Es cierto que lo políticamente correcto, en inglés denominado political correctness, tiene que ver con una forma de decir; por ejemplo a un negro llamarlo "hombre de color", hablar de interrupción del embarazo en lugar de aborto, invidente en lugar de ciego. Pero hay que dar un paso más en busca de su fundamento, sino simplemente nos quedamos en la descripción del fenómeno.

Así lo políticamente correcto es todo eso que dice Volkoff: el "todo vale", el cristianismo degradado, el socialismo reinvindicativo, el freudismo antimoral, el economicismo marxista, el igualitarismo como punto de llegada y no de partida, la decadencia del espíritu crítico, lo practican los intelectuales desarraigados, confunde el bien y el mal. Pero todo ello no alcanza para asir su naturaleza, esencia y fundamento. Incluso Volkoff afirma que: es de imposible definición.

Además, está el hecho bruto e incontrovertible de que existen temas y problemas políticos de mucho peso en la historia del mundo que no son tratados por ser políticamente incorrecto hacerlo, por ejemplo: el poder judío en las finanzas internacionales y en los medios masivos de comunicación o el poder de las sectas e iglesias cristianas al servicio del imperialismo. Vemos con estos solos ejemplos como lo políticamente correcto no se limita al decir o al dejar de decir, como sostiene Volkoff.

Además hay temas y muchos, que no son tratados ni mediática ni privadamente por ser políticamente incorrectos: la jerarquía, el disenso, la disciplina, el arraigo, la pertenencia, las virtudes, el deber, el heroísmo, la santidad, la lealtad, la autoridad, etc.

Nosotros sin embargo creemos que lo políticamente correcto se apoya y tiene su fundamento en el denominado pensamiento único. Pensamiento que encuentra su justificación en los poderes que manejan y gobiernan este mundo terrenal y finito que vivimos hoy.

Podemos definir lo políticamente correcto como la forma de hacer y decir la política que se adecua al orden constituido y al statu quo reinante. Es por ello que el simulacro y el disimulo, la amplia calle de la acción y el discurso político contemporáneo, tiene en lo políticamente correcto su mejor instrumento. Hoy la política es entendida y practicada como “un como sí” kantiano. Se piensa y se actúa “como si ” se pensara y se actuara de verdad. Es por ello que los gobiernos no resuelven los conflictos sino que, en el mejor de los casos, los administran. Nos tratan de mantener siempre en una pax apparens como agudamente ve Massimo Cacciari, el filósofo y actual intendente de Venecia.

¿Y por qué hablamos de pensamiento único? Porque hay una convergencia de intereses de los distintos poderes que manejan este mundo que necesita ser justificada y su justificación se halla en el pensamiento único, que está constituido por el pensamiento social, política y académicamente aceptado. Esto prueba como lo han demostrado intelectuales "políticamente incorrectos" como Michel Maffesoli, Massimo Cacciari, Danilo Zolo, Alain de Benoist, Günter Maschke, y tantos otros, que existe una "policía del pensamiento" (los Habermas, Eco, Henry-Levy, Gass, Saramago -en nuestro país los Aguinis, Sebrelli, Verbisky, Feinmann, Grondona, etc.-) que determina en forma "totalitariamente democrática" quienes son los buenos y quienes los malos. A quien se debe promocionar y a quien denostar o silenciar. Es le totalitarisme doux propre des démocraties occidentales del que nos habla Mafffesoli.

Esta policía del pensamiento es una, como es uno el pensamiento único y como lo es también uno el sistema de intereses de los poderes mundiales, más allá de sus aparentes diferencias ideológicas. Perón a esto lo llamaba sinarquía, que el pensamiento políticamente correcto se encargó de negar y burlarse.

No se puede hablar en profundidad de lo political correctness sin estudiar aquello que constituye la pensée unique tan bien descripta por Alain de Benoist, Ignacio Ramonet o Vitorio Messori. Y no se puede hablar del pensamiento único sin hacer referencia a la unitaria madeja de intereses que sostiene el funcionamiento de los poderes indirectos, en muchos casos más poderosos incluso que los mismos Estado-nación. Todo ello a su vez tiene una fuerza coercitiva que es "la policía del pensamiento" que funciona en forma aceitada hasta en el último pueblito de la tierra.

Esta tenaza poderosa de dinero, poder político y prestigio intelectual es la que presiona sobre la vida de los pueblos para el logro de la homogenización del mundo y las culturas en una sola. Esta tenaza es la expresión acabada de un mecanismo perverso de alienación existencial de las naciones que pueblan la tierra. Y es en vista a la denuncia de este mecanismo perverso, donde se juntan lo políticamente correcto, el pensamiento único, los poderes indirectos y la policía del pensamiento, que buscamos hacer una observación crítica a lo sostenido por Volkoff.

La tarea de desmontaje de lo políticamente correcto es una tarea correspondiente stricto sensu a la metapolítica pues esta disciplina con el estudio de las grandes categorías que condicionan la acción política de los gobiernos de turno es la que nos brinda las mejores condiciones epistemológicas para el conocimiento de aquello que nos hace padecer lo políticamente correcto como vocero del pensamiento único impuesto a su vez por la policía del pensamiento. Lo políticamente correcto al transformar sus propuestas y temas en “el lugar común”, puede ser desarmado con el uso de la metapolítica que para Giacomo Marramao “ convierte a la divergencia en un concepto de comprensión política ”.

Con lo cual llegamos finalmente a constatar que para comprender acabadamente la política y lo político estamos obligados a desmantelar el andamiaje de este círculo vicioso conformado por lo políticamente correcto, el pensamiento único, los poderes indirectos y la policía del pensamiento que se retroalimentan entre sí en una totalidad de sentido, que en nuestra opinión produce ese gran sin sentido que caracteriza a la política mundial de nuestro tiempo.

00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, métapolitique, politically correct, philosophie, argentine, amérique latine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les stratégies des belligérants pendant la seconde guerre mondiale

Dr. Heinz MAGENHEIMER:

Les stratégies des belligérants pendant la seconde guerre mondiale

Introduction: Le Dr. Heinz Magenheimer est historien militaire et enseigne à l’Académie de Défense Nationale à Vienne et à l’Université de Salzbourg. L’article qui suit est une présentation de son livre le plus récent, “Kriegsziele und Strategien der grossen Mächte – 1939-1945”, paru à Bonn en 2006 chez l’éditeur Osning (27 euro).

Contrairement aux thèses qu’affirment certains historiens, le but de guerre de l’Allemagne, immédiatement après le 1 septembre 1939, se limitait à soumettre la Pologne et à organiser la défense de l’Ouest du pays (et de la Ligne Siegfried) contre les alliés occidentaux. Il me semble passablement exagéré d’attribuer à Hitler un “plan par étapes” car la stratégie allemande dépendait entièrement des vicissitudes de la situation, que l’on ne pouvait évidemment pas prévoir. La stratégie allemande ressemble bien plutôt à de l’improvisation, car la production de guerre, à l’époque, ne suffisait pas pour faire face à une belligérance de longue durée.

Les puissances occidentales, elles, avaient d’abord développé une stratégie défensive sur le long terme, visant l’isolement et l’exténuation de l’Allemagne. L’exigence des alliés à l’endroit de Berlin, soit la restitution de la souveraineté de la Pologne dans ses frontières, n’avait plus de sens, après l’occupation soviétique de la moitié orientale du pays, à partir du 17 septembre 1939. Les grandes puissances extérieures, soit les Etats-Unis et l’Union Soviétique, attendaient leur heure et espéraient tirer le maximum d’avantages de la guerre en Europe occidentale. Moscou ne pouvait qu’y gagner, si les deux camps s’épuisaient mutuellement. Les Etats-Unis pourraient, eux, satelliser complètement la Grande-Bretagne et la France, si la guerre durait longtemps. Les deux grandes puissances extérieures suivaient une “stratégie de la main libre”.

La victoire rapide de la Wehrmacht en Europe occidentale à partir du 10 mai 1940 a certes renforcé la position du Reich mais n’a pas atteint le but de guerre espéré: forcer une paix de compromis avec l’Angleterre. Une prolongation de la guerre n’allait pas dans le sens de l’Allemagne. Les dirigeants britanniques ont rejeté toutes les propositions allemandes de paix et ont opté pour la lutte à outrance. Churchill suivait en cela une stratégie irrationnelle, car il mettait en jeu l’existence de l’Empire britannique. Son but de guerre était dès lors de briser une fois pour toutes la prépondérance allemande en Europe centrale, en ne craignant aucun sacrifice, ce qui, de manière inattendue, rendit la belligérance encore plus âpre. Le président américain Franklin D. Roosevelt soutenait la Grande-Bretagne, dans la mesure de ses moyens, mais son objectif final était d’absorber la puissance britannique aux profit des Etats-Unis et de la soumettre.

C’est alors que la deuxième grande puissance extérieure, l’URSS, qui n’avait pas escompté une victoire aussi rapide de la Wehrmacht, se mit à préparer la guerre contre l’Allemagne. Dans ce but, elle étendit son glacis dans le Nord-Est et dans le Sud-Est de l’Europe en juin et en juillet 1940. Staline abandonna sa politique de prudence, qu’il avait suivie jusqu’à ce moment-là, se mit à préparer la guerre à grande échelle et donna son aval à un déploiement offensif de l’armée rouge, car une guerre avec l’Allemagne lui semblait inévitable.

Comme la stratégie directe de l’Allemagne contre la Grande-Bretagne avait échoué, à la suite de la bataille aérienne pour la maîtrise du ciel anglais et que la liberté de mouvement dont le Reich bénéficiait sur ses arrières grâce au pacte germano-soviétique semblait de plus en plus menacée, Hitler décida, pendant l’hiver 40/41, de changer de stratégie: il ne fallait plus donner priorité au combat final à l’Ouest mais d’abord abattre l’Union Soviétique. Il y avait certes d’autres options stratégiques possibles mais elles n’auraient pas été moins risquées. C’est ainsi que l’Allemagne se sentit contrainte d’ouvrir une guerre sur deux fronts, pour échapper à un plus grand danger encore, celui d’une attaque directe de l’Armée Rouge à moyen terme. A l’Ouest, les Allemands devaient s’attendre tôt ou tard à l’intervention des Etats-Unis car Roosevelt, malgré le conflit qui l’opposait au Japon, considérait que l’Allemagne était l’ennemi principal.

L’attaque de la Wehrmacht contre l’URSS, le 22 juin 1941, ruinait tous les principes de la stratégie allemande antérieure mais offrait à Churchill une alliance avec Staline. Les dirigeants de l’Allemagne ont sous-estimé leur adversaire, qu’ils voulaient seuls et sans l’aide du Japon abattre en un bref laps de temps. C’était là une faute stratégique des Etats du Pacte Tripartite, que Hitler a fort regretté rétrospectivement car, disait-il, les Etats-Unis ne seraient jamais entrés en guerre si l’URSS s’était effondrée.

Au Japon, on considérait que les Etats-Unis étaient l’ennemi principal. Après que Washington ait décrété l’embargo économique contre le Japon le 1 août 1941, l’Empire du Soleil Levant se retrouvait face à un dilemme: faire la guerre ou accepter le diktat américain. La stratégie japonaise a misé sur la destruction totale de la flotte ennemie et sur la conquête d’une solide base de matières premières dans le Sud-Est asiatique, conditions pour arriver à une paix de compromis avec les Etats-Unis. Le but de guerre de Roosevelt était d’abattre l’Allemagne et d’ôter toute puissance réelle à la Grande-Bretagne. Il prit le risque d’affronter également le Japon pour se retrouver, par une voie indirecte, en état de guerre avec l’Allemagne.

Avec l’enlisement de la Wehrmacht devant Moscou en décembre 1941 et avec l’attaque japonaise contre Pearl Harbour, la guerre prit des dimensions mondiales. La deuxième puissance extérieure était désormais pleinement impliquée dans la guerre mais concentrait, dans cette première phase du conflit, l’essentiel de ses efforts contre le Japon. La déclaration de guerre de l’Allemagne aux Etats-Unis résultait de l’analyse suivante: tôt ou tard le Reich se trouverait tout de même en guerre avec les Américains; pour l’instant toutefois, c’était le Japon qui subissait la pression américaine maximale.

Les Etats du Pacte Tripartite commirent une deuxième erreur stratégique en 1942: ils n’ont pas coordonné leurs efforts, mais ont mené des guerres parallèles, où l’Allemagne passait à l’offensive en Russie et le Japon dans l’espace du Pacifique. Ce que l’on a appelé le “Grand Projet” de guerre maritime en février 1942, de concert avec le Japon, avait pour objectif d’attaquer les positions britanniques en Egypte et au Moyen-Orient. Mais il ne fut pas réalisé car les chefs allemands ont renoncé à déménager vers ces régions le gros de leurs forces massées sur le front principal en Russie.

La Wehrmacht a dû changer d’objectif à l’Est pendant l’été 1942 et passer d’une stratégie d’abattement de l’ennemi à une stratégie d’épuisement de ses forces, tandis que la stratégie japonaise n’avait quasiment plus aucune chance de concrétiser ses buts après sa défaite navale à Midway le 4 juin. Les deux pays, à partir de ce moment-là, n’ont plus fait autre chose que de lutter pour conserver leurs acquis, ce qui est l’indice d’une faiblesse stratégique. Les chefs de guerre allemands n’ont pas voulu reconnaître l’aggravation de leur situation à l’automne 1942, alors que la fortune de la guerre allait manifestement changer de camp à Stalingrad, dans le Caucase et devant El Alamein. Ils ont malgré cela envisagé des objectifs offensifs, alors que le sort leur était devenu défavorable.

Le but de guerre de l’Union Soviétique était simple au départ: la direction soviétique voulait tout simplement assurer la continuité du régime et de l’Etat. Ce n’est qu’après l’échec allemand devant Moscou que leurs buts de guerre se sont lentement modifiés; d’abord, on a voulu à Moscou récupérer les territoires qui avaient été soviétiques avant le 22 juin 1941. Mais on se réservait aussi l’option d’une paix séparée avec l’Allemagne, parce que les dirigeants soviétiques estimaient que leur pays subissait à titre principal tout le poids de la guerre. Mais lorsque la situation a réellement changé au profit des Soviétiques et que les alliés occidentaux tardaient à ouvrir le fameux “second front” en Europe occidentale, Staline a clairement envisagé d’étendre ses objectifs de conquête territoriale aussi loin à l’Ouest que possible, sans tenir compte de l’avis des “nations libérées”.

Au début de l’année 1943, les alliés occidentaux modifient fondamentalement leurs buts de guerre, dans la mesure où ils ne visent plus à simplement affaiblir l’Allemagne et à ramener l’Europe à la situation qui prévalait avant le 1 septembre 1939 mais à soumettre et à détruire leur adversaire allemand, à le punir de manière rigoureuse. Les chefs de guerre anglo-saxons donnèrent alors à la belligérance un caractère nettement moralisant. L’exigence d’une capitulation inconditionnelle et les directives données pour mener une guerre des bombes à outrance excluaient toute possibilité d’une paix négociée. Si les puissances de l’Axe voulaient poursuivre la guerre, elles auraient alors à encaisser de terribles coups. La guerre des bombes connut effectivement une escalade à partir du printemps de l’année 1943 et tourna véritablement, en de nombreux endroits, à une guerre d’extermination contre la population civile. Le haut commandement des forces aériennes britanniques envisageait même d’infliger à l’Allemagne des destructions si terribles que les alliés pourraient gagner la guerre sans même devoir débarquer en France.

Après la victoire des alliés dans l’Atlantique au printemps 1943 et le début de leur offensive contre la “Forteresse Europe”, on s’aperçoit clairement que les puissances de l’Axe ne sont passées que bien trop tard à la défensive. La bataille autour de la ville russe de Koursk en juillet 1943, perdue par les Allemands, ruina définitivement leurs espoirs en une victoire limitée. Malgré quelques succès défensifs, la Wehrmacht, à la suite de cette bataille de Koursk, n’a plus subi que des revers sur le Front de l’Est, si bien que toute idée de “partie nulle” devenait impossible. Les dirigeants allemands n’ont pas exploité la possibilité de conclure une paix séparée avec Staline.

Du côté des alliés occidentaux, on avait, au départ, des points de vue divergents quant à la stratégie à adopter. Les Américains voulaient une attaque directe contre l’Europe occidentale, en organisant un débarquement, tandis que l’état-major général britannique refusait cette option par prudence; les Britanniques plaidaient pour une invasion de l’Italie d’abord, pour un débarquement dans le Sud ensuite. Finalement, on déboucha sur un compromis en postposant le débarquement en France et en le prévoyant pour le début de l’année 1944. Compromis qui rendit plus difficiles les relations avec Staline. Le débarquement de Normandie, en juin 1944, mené avec une écrasante supériorité en forces et en matériels, et les défaites catastrophiques subies par l’armée de terre allemande à l’Est pendant l’été 1944 firent en sorte que la guerre était définitivement perdue pour l’Allemagne. Dans le Pacifique, les Américains l’emportèrent définitivement contre le Japon après la bataille des Philippines au cours de l’automne 1944.

La dernière offensive allemande dans les Ardennes mit une nouvelle fois toutes les cartes dans une seule donne, en négligeant les autres fronts. L’attaque, qui fut un échec, eut pour conséquence que l’offensive générale de l’armée rouge de janvier 1945 se heurta à un front dégarni et affaibli, qui s’effondra très rapidement, ce qui, simultanément, favorisait les plans de guerre de Staline.

En résumé, on peut dire, et c’est frappant, que les buts de guerre des Etats belligérants, à l’exception du Japon, se sont modifiés pour l’essentiel au fil des vicissitudes. L’attitude qui a joué le plus fut incontestablement l’esprit de résistance inconditionnelle, adopté par la Grande-Bretagne à partir de l’été 1940, attitude intransigeante qui a étendu automatiquement le théâtre des opérations. Cette extansion n’allait pas dans le sens des intérêts allemands; pour la puissance extérieure à l’espace européen que sont les Etats-Unis, cette intransigeance britannique constituait une aubaine. Beaucoup d’historiens actuels prêtent aux dirigeants de Berlin de l’époque des prétentions à l’hégémonie mondiale, alors que la stratégie allemande n’envisageait ni la destruction de l’Empire britannique ni une attaque contre les Etats-Unis.

Alors que la stratégie britannique avait pour objectif final de défaire complètement l’Allemagne,la stratégie allemande fit une volte-face et se tourna contre l’Union Soviétique car elle percevait une menace plus grande encore dans son dos. L’Allemagne a cherché ainsi à échapper à une double pression en déclenchant une guerre sur deux fronts, sans créer pour autant les conditions organisationnelles et matérielles nécessaires pour la mener à bien. L’arrêt de l’avancée de la Wehrmacht devant Moscou marque la fin d’une stratégie qui visait l’élimination de l’Union Soviétique. Les Allemands optèrent ensuite pour une stratégie d’épuisement de leur adversaire soviétique en conquérant d’énormes territoires en Ukraine et au-delà, en direction de la Volga et du Caucase. L’Allemagne s’est alors épuisée dans la défense de ces territoires conquis en 1942. De plus, les Allemands se sont payé le luxe de mener une “guerre parallèle” à celle de leurs alliés japonais.

Face à cette situation, les buts de guerre des alliés occidentaux, auxquels se joignait l’URSS avec quelques restrictions, ont subi une modification essentielle: il ne s’agissait plus de forcer les Allemands à rendre les territoires qu’ils occupaient ou à payer des réparations; la guerre, dès le début de 1943, prit toutes les allures d’une croisade dont le but était la soumission totale de l’adversaire. Tous les belligérants ont commis de sérieuses erreurs stratégiques, mais celles des alliés ont été beaucoup moins prépondérantes.

Les Allemands ont réussi, pendant assez longtemps, à compenser leurs désavantages ou leurs revers par leur valeur militaire et par une gestion de la guerre souple au niveau opérationnel dans l’espoir de transformer ces atouts en une victoire stratégique. Mais finalement, les décisions erronées du commandement eurent des conséquences fatidiques et la supériorité en nombre et en matériels des adversaires eut le dessus. Les décisions qui mènent à la victoire ou à la défaite se font d’abord au niveau intellectuel, bien avant qu’elles ne deviennent tangibles sur le théâtre des opérations.

Dr. Heinz MAGENHEIMER.

(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°23/2006; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, militaria, défense, stratégie, géopolitique, guerre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Union Soviétique et l'économie allemande dans l'entre-deux-guerres

ORIENTATIONS (Bruxelles) - Juillet 1988

L'Union soviétique et l'économie allemande dans l'entre-deux-guerres

Recension: Rolf-Dieter MÜLLER, Das Tor zur Weltmacht.. Die Bedeutung der Sowjetunion für die deutsche Wirtschafts- und Rüstungspolitik zwischen den Weltkriegen, Harald Boldt Verlag, Boppard am Rhein, 1984, 420 S., DM 54.

L'époque qui s'étend de la révolution russe d'octobre 1917 à la signature du pacte germano-soviétique entre Hitler et Staline est l'une des plus passionnantes et des plus riches de l'histoire contemporaine. Les relations germano-soviétiques tissées pendant ces vingt années ont été le plus souvent étudiées sous l'angle de la diplomatie ou alors les historiens ont cherché à cerner l'importance que revêtait l'accord d'août 1939 dans les stratégies personnelles de Hitler ou de Staline. Ont été dès lors négligés les aspects économiques et la politique d'armement. Le travail de Müller vise à combler cette lacune, en explorant méthodiquement les archives de l'époque et en tentant de cerner les constantes de la politique allemande envers la Russie, constantes où se mêlent étroitement les ambitions impériales et les intérêts économiques. Ces constantes se sont appliquées jusqu'au 22 juin 1941, date à laquelle les armées allemandes entrent en Russie. L'objectif de ce travail d'investigation minutieux, c'est aussi d'éclairer le présent sur les éventualités d'une future politique allemande à l'Est. Müller démontre ainsi que le tandem germano-russe a pris le pas sur les projets pan-européens élaborés à l'Ouest entre 1925 et 1932 et que l'Allemagne a gardé une stricte neutralité dans le conflit anglo-russe de 1927, attitude qui favorisait la Russie. Müller étudie ensuite les variations de la politique russe du régime national-socialiste, d'abord allié à la Pologne de Pilsudski et spéculant sur un démembrement de la Russie avec l'appui de l'Angleterre et du Japon, puis lié économiquement à la Russie, laquelle ne devient plus une zone d'exploitation potentielle mais un espace détenu par un allié tacite où l'on achète des matières premières. En 1941, c'est la première option qui reprend le dessus, mais sans l'alliance anglaise. Une somme capitale pour comprendre les mécanismes d'une politique qui a déterminé l'histoire européenne.(Robert STEUCKERS).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, économie, urss, russie, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 18 août 2008

Hommage à E. Delvo

Hommage à Edgard Delvo pour son 90ième anniversaire

Edgard Delvo: une quête sans repos de la justice sociale

Peter LEMMENS

Dans le paysage intellectuel flamand, on rencontre peu de personnages de ce format, peu de personnalités qui, mues par une pulsion intérieure, partent en quête de la vérité sans jamais plus s'arrêter. Ce sont généralement des personnalités qui se mettent en travers de toutes les valeurs et de toutes les idoles conventionnelles, de tous les systèmes jugés éternels et de tous les concepts abstraits; elles suivent l'ordre de leur conscience en dépit de tout et de tous, elles s'avancent sur leur propre chemin. Au beau milieu d'une réalité qui ne cesse de changer, elles sont souvent obligées de redéterminer leurs positions, avec le risque de ne plus être comprises par leur entourage, doté de capacités intellectuelles moindres.

Parmi ces rares personnalités en Flandre: Edgard Delvo. L'idée directrice, pour laquelle il a voué sa vie entière, est l'idée de justice sociale. A partir de cette idée, Delvo a toujours cherché à donner des fondements idéologiques solides à sa pensée et à son action. Il était essentiel pour lui de faire concorder doctrine et action. Toujours, Delvo est parti du réel, hic et nunc, et su que ce réel formait toujours l'ultime pierre angulaire sur laquelle reposait l'expérience personnelle, aussi riche soit-elle.

Au beau milieu de ce XXième siècle effervescent, cette option pour un réel toujours mouvant l'a contraint à arpenter des chemins très différents les uns des autres et à mener une existence des plus hasardeuses...

Edgard Delvo est né le 20 juin 1905 à Gand dans une famille d'ouvriers pauvres et socialistes. Son milieu familial le prédisposait donc à devenir, très jeune, un ouvrier, comme son père et son grand-père. Mais la nature l'a doté d'une intelligence assez vive. Avec l'aide d'une bourse pour élève doué, il peut aller au-delà de l'école primaire et, comme on le disait à l'époque, «faire ses moyennes». Plongé dès le foyer familial dans une ambiance socialiste, son enthousiasme pour cette idéologie ouvrière fut ravivé par l'homme de poigne, le génie du verbe, du socialisme gantois, Edouard Anseele. Plus tard, Delvo témoignera et dira que c'est surtout les dimensions humaines d'Anseele qui l'ont séduit et attiré. L'étape suivante dans l'évolution du jeune Delvo se déroule rapidement: au départ de ses prédispositions naturelles pour le travail intellectuel, Delvo, à partir de l'âge de 16 ans, approfondit ses connaissances du marxisme et devient un socialiste bien écolé et formé.

Après avoir obtenu son diplôme d'instituteur, il s'en va travailler dans l'“imprimerie populaire” (Volksdrukkerij), une entreprise appartenant au parti socialiste, qui fonctionnait pourtant pratiquement comme une pure entreprise capitaliste. Delvo s'est alors rapidement aperçu que bien que le socialisme se réclame de la doctrine marxiste (détruire le capitalisme par la lutte des classes et libérer le travailleur par le biais de la dictature du prolétariat), le socialisme belge, en pratique, visait la création, par la voie du réformisme, d'un capitalisme ouvrier, où les travailleurs seraient ipso facto transformés en de “petits bourgeois” de seconde zone. Il y avait donc une profonde césure entre la théorie socialiste et la pratique. Delvo en déduit immédiatement que les théories marxistes ne correspondent pas à la réalité sociale, comme il peut s'en apercevoir de visu dans sa propre entreprise socialiste.

Mais il est encore trop tôt pour tirer toutes les conclusions de ce constat. Le jeune homme Delvo doit encore accumuler de l'expérience. Mais la direction de la Volksdrukkerij lui donne rapidement l'occasion d'élargir ses horizons: il reçoit l'autorisation de suivre les cours de l'Université d'Etat de Gand à titre d'étudiant libre. Reconnaissant, Delvo, en autodidacte, acquiert un vaste savoir dans une quantité de sciences sociales et humaines, telles la psychologie, la pédagogie, la sociologie et aussi l'économie.

En même temps, Delvo s'engage à fond dans le mouvement de jeunesse socialiste. En toute connaissance de cause, il n'opte pas pour la Jonge Wacht (la “Jeune Garde”), très inféodée au parti, mais pour la SAJ (Socialistische Arbeidersjeugd; Jeunesse Ouvrière Socialiste), qui s'inspirait davantage des Wandervögel allemands et prônait, dans ses programmes, une sphère indépendante de la jeunesse dans la société, l'épanouissement culturel de ses membres, un vécu communautaire socialiste et une sorte de retour à la nature.

Delvo accumule du savoir à l'Université, son intelligence vive est rapidement remarquée par les dirigeants du parti: dès 1928, il occupe le poste de secrétaire flamand de la Centrale d'Education Ouvrière. C'est la première fois qu'un homme aussi jeune —23 ans— est appelé à diriger l'écolage des cadres socialistes en Flandre. Une tâche dont Delvo s'acquittera parfaitement, au point d'être hissé au poste de Secrétaire général quatre ans plus tard.

Par son expérience quotidienne de la réalité sociale et en approfondissant sans cesse ses idées, Delvo finit par avoir des problèmes de conscience; la doctrine marxiste lui apparaît de moins en moins idoine à servir de fondement idéologique à ses sentiments et ses aspirations socialistes. Heureusement, il trouve un livre qui lui permet de sortir de cette impasse: Psychologie van het socialisme (traduit en français sous le titre d'Au-delà du marxisme), ouvrage publié en 1926 par Henri De Man. Ce livre lui ouvre des perspectives entièrement nouvelles; remotive son engagement socialiste et étaye ses idées.

D'après De Man, le socialisme n'était rien d'autre que l'expression d'une idée éternelle de justice sociale, ancrée en l'homme, qui lui permettait d'agir selon sa propre conscience, en tant qu'être responsable, guidé par la raison, et de rechercher justement cette justice sociale. De cette façon, le socialisme apparaissait comme lié indissolublement à une vision humaniste globale. C'est la raison pour laquelle De Man a saisi la nécessité de dégager le socialisme de la doctrine marxiste et d'opposer au marxisme un socialisme à fondement éthique. Au lieu de considérer la question ouvrière et le socialisme comme des phénomènes déterminés par l'histoire et la matière, De Man et ses adeptes en viennent à la percevoir comme une problématique essentiellement d'ordre psychologique. Il ne s'agissait plus de réaliser l'émancipation ouvrière par le biais de la lutte des classes et de la dictature du prolétariat; ni de reprendre à son compte les valeurs et la culture du monde bourgeois et capitaliste, comme le socialisme politique l'avait fait en pratique. Non: l'émancipation ouvrière devait être réalisée en donnant au travailleur une valeur propre, en créant pour lui un système de valeurs qui lui soit spécifique. Il s'agissait donc de faire advenir un nouveau type humain, qui n'aurait plus rien à voir avec les vertus bourgeoises, mais développerait ses propres valeurs et ses propres normes, une culture nouvelle, comme bases d'une société socialiste. Le socialisme ne visait donc pas la pure et simple matérialité (rôle du “socialisme-beafsteak”), mais se posait essentiellement comme un souci éthique, culturel et spirituel. Il ne s'agissait plus d'acquérir toujours davantage de biens matériels, mais de mettre au centre de l'éthique des travailleurs la joie au travail.

A la suite de leur vision humaniste intégrale et de leur désir de généraliser la justice sociale, leur souci socialiste ne pouvait plus se limiter à une seule classe sociale, mais devait nécessairement s'élargir à toute la réalité ambiante, où vivaient les hommes de chair et de sang: c'est-à-dire embrasser l'ensemble de la “communauté populaire”. Dès qu'ils eurent opéré leur “renversement copernicien”, De Man et Delvo, sur base de leur postulat d'élargissement, commencèrent à s'intéresser au nationalisme. Cela amena De Man à publier en 1931 une brochure, Nationalisme en Socialisme, où il accorde une valeur positive au “nationalisme de libération”, concept que nous considérerions comme synonyme de notre “nationalisme populaire” (volksnationalisme). Mais contrairement à son maître-à-penser, Henri De Man, qui, ultérieurement, s'égarera dans les eaux du “nationalisme d'Etat” (staatsnationalisme), Delvo va approfondir ce concept au cours des années 30, ce qui le conduira à dire que tout sentiment socialiste véritable doit être indissolublement lié à une conscience nationale-populaire (et vice-versa). Sentiment socialiste et conscience nationale convergent tous deux vers un seul et unique but: la construction de la communauté populaire (volksgemeenschap).

Delvo est également devenu un protagoniste enthousiaste et convaincu du planisme de De Man. La vision planiste impliquait que toute la vie économique devait contribuer à un équilibre entre les besoins de la consommation et les capacités de production, où il fallait tabler et utiliser toute la créativité qui résidait en l'homme. Pour les planistes, cet équilibre et ce pari pour la créativité humaine n'étaient possibles que si l'on avançait une vision beaucoup plus nuancée de la propriété que les marxistes. Au lieu de nationaliser purement et simplement les moyens de production et la propriété, il fallait, disaient-ils, partir des diverses formes de propriété et voir si elles apportaient des avantages ou des inconvénients au peuple en tant que communauté. Sur base de ce tri, les planistes finirent par juger que les monopoles et les puissances d'argent devaient être freinées dans leurs initiatives et leur expansion, tandis que les initiatives privées qui donnaient des avantages au peuple devaient être stimulées. L'idéal consistait donc à construire une économie mixte avec secteurs nationalisé et privé. Mais il était essentiel, dans la vision planiste, que l'autorité et non la propriété soit transférée à l'Etat. Le contrôle de la gestion de la propriété a donc été considéré comme prioritaire par rapport à la possession de l'entreprise.

Pour réaliser un tel “Plan”, il fallait, pensaient les planistes, réformer de fond en comble la démocratie, afin de dégager l'Etat de l'emprise des puissances d'argent et des groupes de pression. Pour accéder au stade de cette planification rationnelle, le système démocratique manquait d'une réelle direction, d'auto-discipline et surtout de responsabilité personnelle. Les planistes formulent une série de propositions, afin d'incorporer ces “vertus” dans le système démocratique et de rendre ainsi la démocratie plus forte. Le résultat aurait du être, pour De Man, Delvo et les planistes belges, le “socialisme démocratique”. Bien entendu, les adversaires de ce planisme socialiste et démocratique n'ont pas hésité à accuser De Man et Delvo de plaider pour une “démocratie autoritaire”. Ce reproche était injuste: les deux hommes sont restés des démocrates convaincus; ils se reconnaissaient pleinement dans le principe des élections libres et du contrôle parlementaire, mais ils voulaient biffer les dysfonctionnement et les débordements du système, afin de le sauver et non pas de le torpiller définitivement.

En 1934, De Man et ses collaborateurs réussissent à mettre le parti socialiste officiellement sur la ligne du planisme et du “socialisme démocratique”. Cela ne signifie pas, évidemment, que les instances du parti ont été convaincues de la justesse des thèses planistes au point de s'y convertir; plus exactement, elles ont dû avouer leurs impuissance à résoudre la crises économiques des années 30 à l'aide des recettes marxistes, devenues au fil du temps, étrangères au monde et inefficaces. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du parti, l'opposition au projet planiste s'est rapidement organisée pour barrer la route à toute amorce de réalisation des idées de De Man et de Delvo. Les adversaires du planisme ont, en fin de compte, réussi à empêcher toute réforme graduelle et rationnelle de la démocratie belge.

Vers la fin des années 30, certains nationalistes flamands commencent à manifester un vif intérêt pour les aspirations socialistes de De Man et de Delvo. Et ceux-ci commencent, pour leur part, à s'intéresser de plus près au nationalisme flamand. Une fraction des intellectuels nationalistes et une fraction des intellectuels socialistes se rapprochaient. A la tête des socialistes rénovateurs et d'esprit ouvert, Edgard Delvo. En 1939, il entre en contact avec le nationaliste flamand Viktor Leemans et avec le “national-solidariste” Joris Van Severen. Ces rencontres permettent à ces hommes venus d'horizons fort différents de constater qu'au fond ils sont très proches les uns des autres. Ils envisagent de fonder une revue, à laquelle ils collaboreraient tous et où ils confronteraient leurs points de vue dans un but constructif, mais la guerre éclate et ce projet ne peut pas se concrétiser.

Quand les Allemands entrent en Belgique le 10 mai 1940, le régime démocratique et la machine de propagande française suscite au sein de la population belge une psychose de terreur, en décrivant l'armée allemande comme une horde de barbares massacrant tout sur son passage, poussant des centaines de milliers de réfugiés sur les routes et les exposant aux risques de la guerre. Delvo prend cette propagande au mot et décide de combattre l'Allemagne et se présente comme volontaire, d'abord dans un bureau de recrutement de l'armée belge, puis de l'armée française. Mais Delvo ne rencontre que le chaos. Après l'effondrement des armées alliées, il s'aperçoit de la fausseté des propagandes belge et française, constate que les atrocités radiodiffusées ont été inventées de toutes pièces. Cette révélation le dégoûte des régimes démocratiques et il perd toute foi en eux.

Delvo décide de réaliser ses aspirations socialistes-démocratiques dans le cadre de l'“Ordre Nouveau”, plus précisément dans le giron du parti nationaliste flamand, le VNV. Deux éléments l'ont pousser à cette option. D'abord, ce fut Viktor Leemans qui le contacta en premier lieu à son retour de France. Plus fondamentalement, c'est un projet du VNV qui le séduit: celui de se transformer en un vaste mouvement d'unité flamande. Cette tentative de dépassement des étroits contingentements politiques de l'avant-guerre et de construction d'un vaste mouvement populaire surplombant les clivages politiciens en Flandre était, pour Delvo, l'occasion rêvée de concrétiser ses visions socialistes et nationales-populaires. Delvo est immédiatement introduit dans le “Conseil de Direction” du VNV, où il devient responsable de la formation des militants et membres, de l'école des cadres et de la propagande. Le fait que de telles responsabilités aient été déléguées à un dirigeant important du parti socialiste d'avant-guerre prouve que le VNV prenait effectivement cette opération au sérieux. Mais le projet de mouvement unitaire ne débouche pas sur les résultats escomptés. D'abord, la base, contrairement à la direction, ne souhaite pas dépasser aussi rapidement les clivages idéologiques d'avant-guerre et ne propose pas de nouvelle synthèse. Ensuite, les circonstances de la guerre n'autorisaient pas la réalisation d'un tel projet; les Allemands accordaient la priorité aux opérations de guerre, avant toutes autres considérations. En cas de nécessité, ils sacrifiaient d'abord les objectifs de nature idéologique.

Cette réticence allemande a conduit Delvo à plaider en faveur d'une collaboration inconditionnelle avec l'Allemagne. Car, à ses yeux, à ce moment-là de la guerre, seule une victoire définitive du Reich national-socialiste permettrait aux Flamands de réaliser chez eux les aspirations socialistes et nationales-populaires, théorisées par Delvo. C'est en voulant joindre les actes à la parole que Delvo s'est présenté un jour comme volontaire pour combattre sur le Front russe, après l'entrée des troupes de Hitler en URSS. Mais Staf De Clercq, chef du VNV, a estimé que la présence de Delvo était plus utile en Flandre que dans les plaines de Russie; il a donc refusé l'engagement de Delvo et l'a obligé à rester au pays.

En avril 1942, Delvo devient le chef de l'UTMI/UHGA (Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels), une organisation syndicale calquée sur le modèle du “Front du Travail” allemand et destinée à devenir un mouvement syndical unitaire en Belgique selon les modèles préconisés par l'“Ordre Nouveau”. Delvo reçoit donc entre les mains un instrument potentiellement puissant, lui permettant de réaliser à terme ses objectifs socialistes et nationaux-populaires. La guerre l'oblige à se limiter et à n'ébaucher qu'idéellement la société qu'il appelait de ses vœux.

Quand les dernières troupes allemandes évacuent la Belgique, Delvo se replie en Allemagne, bien décidé à s'engager jusqu'au bout pour ses idéaux. Il trouve tout de suite une place dans le gouvernement flamand en exil, le Vlaamse Landsleiding, où l'on tente, selon Delvo, de faire l'unité de toutes les tendances de la collaboration flamande encore prêtes à combattre aux côtés de l'Allemagne, dans l'espoir de réaliser leurs idées nationalistes, nationales-socialistes ou autres. Delvo devient le “plénipotentiaire” des Affaires Sociales et élabore un programme social, bien dans la ligne de ce qu'il avait suggéré dès le départ au VNV.

Après l'effondrement définitif du IIIième Reich, Delvo connaîtra des années fort sombres. En 1945, un tribunal militaire belge le condamne à mort par contumace. Sans cesse repéré et poursuivi, il n'avait plus qu'une solution: errer à travers l'Allemagne sous plusieurs fausses identités, séparé de sa femme et de ses enfants. Il exerça toutes sortes de petits boulots pour gagner maigrement sa vie. En 1965, il est frappé d'un infarctus, est dans l'incapacité de travailler et obligé de se livrer aux autorités allemandes. Mais comme il est persécuté pour des raisons politiques, les autorités allemandes le relâchent immédiatement et refusent de le livrer à la Belgique. En 1972, sa condamnation est ramenée à 20 ans de prison, si bien qu'il pourra rentrer au pays après 30 ans d'exil. En 1974, il est de retour en Flandre, mais sous le statut d'apatride.

Delvo a survécu à toutes ses années de misère, de difficultés matérielles, physiques et émotionnelles, parce qu'il a approfondi ses idées et ses réflexions, a lu, a continué à se former politiquement et philosophiquement. Le feu sacré qui brûlait dans le cœur du jeune militant socialiste de 1920 ne s'est finalement jamais éteint. Dès son retour, avec l'appui de la grande presse flamande (notamment le quotidien De Standaard), de la très sérieuse maison d'édition De Nederlandse Boekhandel, des milieux nationalistes de droite et de gauche (Voorpost, VUJO, etc.) et de l'hebdomadaire anversois 't Pallieterke, il tente une dernière fois d'éveiller l'intérêt des intellectuels flamands pour son socialisme populaire et national. Il publie coup sur coup trois ouvrages théoriques et autobiographiques. Delvo était convaincu, à son retour d'exil, que ses conceptions avaient gardé un certain degré d'actualité, tout en comprenant parfaitement que les circonstances avaient changé de fond en comble. Il est dès lors curieux de constater qu'un homme comme Delvo, qui a toujours mis l'accent sur la nécessité de bien coupler pensée et action et de se référer à la réalité actuelle, a limité ses ouvrages d'après-guerre à un regard rétrospectif sur l'histoire et ne nous a pas livré une analyse de la réalité nouvelle.

Mais Delvo, dans la seconde moitié des années 70 a été un conférencier fort demandé, surtout dans les milieux nationalistes flamands. Mais lorsque l'on relit aujourd'hui les textes de ces interviews et de ces conférences, on a le sentiment, un peu amer, que ce retour de Delvo dans le milieu nationaliste ou, du moins, chez les nationalistes qui avaient la volonté de suggérer un projet de société nouvelle, a finalement été peu fécond et que les formations nationalistes flamandes qui l'ont invité et écouté, n'ont pas mis à profit ses enseignements.

Cette année, Edgard Delvo a fêté son 90ième anniversaire. Il est devenu aveugle, mais son esprit est resté intact, toujours animé par ce formidable feu sacré. Il reste à l'écoute des grands débats par la radio, la télévision, des cassettes audio, des conversations, mais sa cécité l'empêche quand même de juger notre réalité trop changeante, trop effervescente, dans toutes ses nuances. La troisième révolution industrielle a modifié en profondeur la société dans laquelle nous vivons. Par la diminution du temps de travail, par l'attention croissante que portent nos contemporains à leurs loisirs, par le changement des mentalités, le concept de “travail” a perdu bon nombre de ses significations d'antan. La mécanisation et la robotisation croissantes ont produit une nouvelle armée de chômeurs et une nouvelle société duale. Tout cela, et beaucoup d'autres choses encore, font que toute la problématique sociale doit être totalement repensée. Indubitablement, bon nombre d'idées, de méthodes et de structures que Delvo a analysées ont succombé aujourd'hui. Mais l'essentiel de la pensée de Delvo, c'est-à-dire sa volonté de lutter pour une véritable justice sociale et pour un ancrage du sentiment socialiste dans l'humus national, doit demeurer pour nous un leitmotiv. Dans notre travail de re-penser la société, la question sociale et le statut de l'ouvrier, ce fil conducteur est indispensable pour aboutir à une NOUVELLE SYNTHESE.

Peter LEMMENS.

(adaptation française: Robert Steuckers)

Bibliographie:

- Edgard DELVO, In dienst der arbeidersopvoeding. Handboek voor medewerkers van de Opvoedingscentrale, Deurne, 1937, 244 p.

- E.D., De Belgische arbeidersbeweging. Geschiedkundige studie, Deurne, 1938, 47 p.

- E.D., Hedendaagsch humanistisch streven: democratisch socialisme en zijn beteekenis voor de BWP, Antwerpen, 1939, X-91 p.

- E.D., Arbeiders, mijn Kameraden! Ons geleidt de nieuwe tijd, Brussel, [1940], 31 p.

- E.D., Arbeid en arbeider in de volksche orde, Brugge, 1941, 42 p.

- E.D., Sociale collaboratie. Pleidooi voor een volksnationale sociale politiek, Antwerpen, 1975, 266 p.

- E.D., De mens wikt. Terugblik op een wisselvallig leven, Antwerpen, 1978, 189 p.

- E.D., Democratie in stormtij. Democratisch socialisme in de crisisjaren dertig, Antwerpen, 1983, 205 p.

00:07 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, socialisme, flandre, belgique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Une histoire des Juifs de Pologne

Entre étoile de David et drapeau rouge : une histoire des Juifs de Pologne

Par Johannes BIEBERSTEIN

Le livre de Holger Michael, intitulé « Zwischen Davidstern und Roter Fahne » (Entre étoile de David et Drapeau rouge), décrit l’histoire des Juifs de Pologne au cours du vingtième siècle. Avant 1939, la minorité juive de Pologne, avec ses trois millions de ressortissants, constituait environ 10% de la population totale du pays et parlait pour l’essentiel le Yiddish. Elle s’organisait comme une vaste association religieuse, disposant de « droits dits corporatifs », permettant notamment de lever une sorte d’impôt pour le culte. A cette vaste communauté organisée appartenaient aussi les « membres non croyants de la nation juive ».

L’auteur du livre est un slaviste dûment diplômé de l’Université de Leipzig, ancien collaborateur de l’Académie de Berlin-Est, qui, depuis la chute du régime SED communiste, vit au Kazakhstan, où il enseigne l’allemand. Pour lui, sur le plan politique, la « force populaire », la « Volksmacht », constitue le seul ordre politique légitime, qui a été renversé par la « restauration bourgeoise », autrement dit par les « droites » en 1989/1990. Mais bien que Holger Michael s’aligne sur une position marxiste « orthodoxe », selon laquelle le nationalisme constitue les prémisses de l’antisémitisme et donc est derechef le mal principal de tout ce qui arrive, nous lirons son ouvrage avec grand profit.

On peut dire, en effet, qu’il aborde un sujet brûlant et important, parce que sous la dictature rouge, ni la haine à l’encontre des Juifs ni la critique légitime que l’on pourrait adresser aux Juifs communistes (ni bien d’autres critiques) ne pouvaient être articulées. Cette minorité juive, numériquement faible mais capable de marquer l’histoire, a joué un rôle spectaculaire tant en 1920 dans le cadre du « Comité révolutionnaire polonais » de Bialystok, installé par les Soviétiques, que dans le gouvernement en exil de la « Fédération des Patriotes Polonais » (le ZPP), créé en 1943, également sous le patronage des Soviétiques. Dans l’appareil stalinien polonais, dans les départements de la sécurité et dans les bureaux qui déterminaient l’idéologie à suivre, les communistes juifs étaient souvent représentés de manière disproportionnée. Holger Michael estime, pour sa part, que cette disproportion est acceptable, vu les souffrances indicibles subies par le peuple juif, mais, en l’acceptant, il en minimise les effets tragiques pour les autres et ignore les persécutions perpétrées par ce qu’il appelle la « Volksmacht ». Mais en opérant ce tour de passe-passe, Holger Michael omet de reconnaître clairement la dynamique de l’antisémitisme polonais, qu’il combat par ailleurs. Antisémitisme qui ne fit que se renforcer, même après 1945, parce que les Juifs communistes étaient perçus, en Pologne, comme les valets de l’occupant russe-soviétique cordialement détesté.

La valeur de ce livre réside dans la présentation objective et claire de l’histoire sociale des Juifs en Pologne, surtout pendant l’entre-deux-guerres. En s’appuyant sur des données statistiques, l’auteur explique que les 10% de la population totale, que constituait la minorité juive en Pologne, représentait également 50% de la grande bourgeoisie du pays. Les Juifs polonais étaient également surreprésentés dans les professions libérales, comme celles d’avocat ou de médecin. Dans l’armée, on trouvait aussi des rabbins militaires.

Le livre nous apporte également beaucoup d’informations intéressantes sur les organisations juives et non juives. Parmi les organisations juives, la plus importante était le parti « Agudat » des juifs orthodoxes. Il avait mis sur pied des écoles juives et des séminaires pour former des rabbins et parvenait à glaner jusqu’à 40% des voix lors d’élections municipales. Le « Parti Populaire Juif », plus petit, s’affirmait en revanche comme anti-clérical et représentait la bourgeoisie juive assimilée. A côté de ces deux principales formations politiques, on trouvait aussi en Pologne une pléthore de petits partis juifs socialistes, qui couvraient tout l’éventail des tendances possibles et imaginables, tout en se partageant en deux camps discernables : celui de ceux qui étaient sionistes et celui de ceux qui ne l’étaient pas.

Au Comité central du parti communiste polonais athée, on trouvait également un « Bureau Juif Central ». Ce parti communiste, section du Komintern, essuyait souvent les insultes des autres communistes, notamment lorsqu’on l’appelait « Judokommune », « judéo-communiste », un terme chargé de haine, équivalent à l’allemand « jüdischer Bolschewismus » (« bolchevisme juif »). Les chapitres que consacre Holger Michael aux rapports entre la société et les partis polonais, d’une part, et les Juifs, d’autre part, sont des plus intéressants, même s’ils contiennent parfois des critiques très dures à l’encontre des catholiques et des nationalistes polonais, qui, eux aussi, dans leurs cénacles les plus extrémistes, avaient réclamé l’instauration de « Lois de Nuremberg ». En revanche, Holger Michael se montre très positif à l’égard du Maréchal Jozef Pilsudski, pourtant partisan d’un gouvernement autoritaire. Pilsudski, à ses yeux, étaient un ancien social-démocrate proscrit ; il n’avait aucun profil religieux distinct, ne se souciait guère des différences entre confessions, et n’a jamais manifesté ouvertement des tendances antisémites.

Dans le chapitre qu’il consacre à la catastrophe d’entre 1939 et 1945, Holger Michael revient sur l’attitude controversée des Polonais à l’endroit des Juifs poursuivis et traqués par les nationaux-socialistes et glorifie la résistance juive. Les chapitres consacrés aux survivants et à ceux qui entamèrent l’épopée de l’Exodus, apportent des informations nouvelles et intéressantes. En Pologne, quelque 100.000 juifs ont survécu, auxquels il faut ajouter 200.000 personnes qui avaient pu se sauver en se réfugiant en Union Soviétique. Après l’expulsion des Allemands de Silésie, de Poméranie et de Posnanie, ces survivants se sont principalement installés en Silésie.