A review of "La convergence des catastrophes" by Guillaume Corvus

"La convergence des catastrophes by Guillaume Corvus, Paris: Diffusion International, 2004, 221 pages

by Michael O'Meara

Part I

NEARLY THREE HUNDRED YEARS ago, the early scientistic stirrings of liberal modernity introduced the notion that life is like a clock: measurable, mechanical, and amenable to rationalist manipulation. This modernist notion sought to supplant the traditional one, which for millennia held that life is organic, cyclical, and subject to forces eluding ma"thematical or quantifiable expression. In this earlier view, human life was understood in terms of other life forms, being thus an endless succession of seasons, as birth, growth, decay, and death followed one another in an order conditioned by nature. That history is cyclical, that civilizations rise and fall, that the present system will be no exception to this rule -- these notions too are of ancient lineage and, though recognized by none in power, their pertinence seems to grow with each new regression of the European biosphere. With Corvus' Convergence des catastrophes, they assume again something of their former authority.

"For the first time in its history," Corvus writes, "humanity is threatened by a convergence of catastrophes." This is his way of saying that the 18th-century myth of progress -- in dismissing every tradition and value distinct to Europe -- is about to be overtaken by more primordial truths, as it becomes irrefutably evident that continued economic development creates ecological havoc; that a world system premised on short-term speculation and financial manipulation is a recipe for disaster; that beliefs in equality, individualism, and universalism are fit only for a social jungle; that multiculturalism and Third World immigration vitiate rather than re-vitalize the European homelands; that the extension of so-called republican and democratic principles suppress rather than supplant the popular will, etc. In a word, Corvus argues that the West, led by the United States, is preparing its own irreversible demise.

II

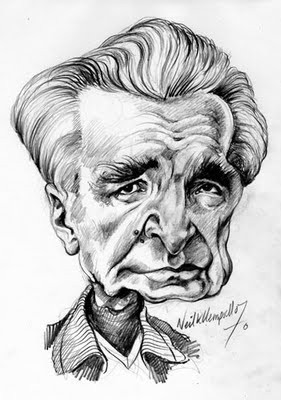

Though Convergence des catastrophes takes its inspiration from the distant reaches of the European heritage, its actual theoretical formulation is of recent origin. With reference to the work of French mathematician René Thom, it first appeared in Guillaume Faye's L'archéofuturisme (Paris: L'aencre, 1998), arguably the most important work of the "new European nationalism." Indeed, those familiar his style and sentiments are likely to suspect that "Corvus" is Faye himself.

Anticipating today's "chaos theory," Thom's "catastrophe theory" endeavored to map those situations in which gradually changing circumstances culminate in abrupt systemic failure. Among its non-scientific uses, the theory aimed at explaining why relatively smooth changes in stock markets often lead to sudden crashes, why minor disturbances among quiescent populations unexpectedly explode into major social upheavals, or why the Soviet Union, which seemed to be surpassing the United States in the 1970s, fell apart in the 1980s. Implicit in Thom's catastrophe theory is the assumption that all systems -- biological, mechanical, human -- are "fragile," with the potential for collapse. Thus, while a system might prove capable of enormous expansion and growth, even when sustaining internal crises for extended periods, it can, as Thom explains, suddenly unravel if it fails to adapt to changing circumstances, loses its equilibrium, or develops "negative feedback loops" that compound existing strains.

For Corvus -- or Faye -- the liberal collapse, "the tipping point," looks as if it will occur sometime between 2010 and 2020, when the confluence of several gradually mounting internal failures culminate in something more apocalyptic. Though the actual details and date of the impending collapse are, of course, unpredictable, this, he argues, makes it no less certain. And though its effects will be terrible, resulting in perhaps billions of dead, the chaos and violence it promises will nevertheless prepare the way for a return to more enduring truths.

III

What is this system threatening collapse and what are the forces provoking it? Simply put, it is the technoeconomic system born of 18th-century liberalism -- whose principal exemplar has been the United States and Europe, but whose global impetus now holds most of the world in its grip.

Faye's work does not, however, focus on the system per se. There is already a large literature devoted to it and, in several earlier works, he has examined it at length. The emphasis in Convergence des catastrophes is on delineating the principal fault lines along which collapse is likely to occur. For the globalization of liberal socioeconomic forms, he argues, now locks all the world's peoples into a single complex planetary system whose fragility increases as it becomes increasingly interdependent. Though it is difficult to isolate the catastrophes threatening it (for they overlap with and feed off one another), he believes they will take the following forms:

1. The cancerization of the social fabric that comes when an aging European population is deprived of its virile, self-confident traditions; when drug use, permissiveness, and family decline become the norm; when a dysfunctional education system no longer transmits the European heritage; when the Culture Industry fosters mass cretinization; when the Third World consolidates its invasion of the European homelands; and, finally, when the enfeebling effects of these tendencies take their toll on all the other realms of European life.

2. The worsening social conditions accompanying these tendencies, he predicts, will be exacerbated by an economic crisis (or crises) born of massive indebtedness, speculation, non-regulation, corruption, interdependence, and financial malpractices whose global ramifications promise a "correction" more extreme than that of the 1930s.

3. These social and economic upheavals are likely to be compounded by ecological devastation and radical climatic shifts that accelerate deforestation and desiccation, disrupt food supplies, spread famine and disease, deplete natural resources (oil, along with land and water), and highlight the unsustainability of the world's present overpopulation.

4. The scarcity and disorders these man-made disasters bring will not only provoke violent conflicts, but cause the already discredited state to experience increased paralysis, thus enhancing the prospect of global chaos, especially as it takes the form of strife between a cosmopolitan North and an Islamic South.

These catastrophes, Faye argues, are rooted in practices native to liberal modernity. For the globalization of Western civilizational forms, particularly American-style consumerism, has created a latently chaotic situation, given that its hyper-technological, interconnected world system, dependent on international trade, driven by speculators, and indifferent to virtually every non-economic consideration, is vulnerable to a diverse range of malfunctions. Its pathological effects have indeed already begun to reach their physical limit. For once the billion-plus populations of India and China, already well embarked on the industrializing process, start mass-producing cars, the system will simply become unfit for human habitation. The resource depletion and environmental degradation that will follow are, though, only one of the system's tipping points.

No less seriously, the globalizing process creates a situation in which minor, local disputes assume planetary significance, as conflicts in remote parts of the world are imposed on the more advanced parts, and vice versa. ("The 9/11 killers were over here," Pat Buchanan writes, "because we were over there.") In effect, America's "Empire of Disorder" is no longer restricted to the periphery, but now threatens the metropolis. Indeed, each new advance in globalization tends to diminish the frontier between external and internal wars, just as American-sponsored globalization provokes the terrorism it ostensibly resists. The cascading implication of these developments have, in fact, become strikingly evident. For instance, if one of the hijacked Boeings of 9/11 had not been shot down over Pennsylvania and instead reached Three Mile Island, the entire Washington-New York area would have been turned into a mega-Chernobyl -- destroying the U.S. economy, as well as the global order dependent on it. A miniature nuke smuggled into an East Coast port by any of the ethnic gangs specializing in illegal shipments would have a similar effect. Revealingly, speculation on such doomsday scenarios is now seen as fully plausible.

But even barring a dramatic act of violence, catastrophe looms in all the system's domains, for it is as much threatened by its own entropy (in the form of social-racial disorder, economic crisis, and ecological degradation), as it is by more frontal assaults. This is especially the case with the global economy, whose short-term casino mentality refuses the slightest accountability. Accordingly, its movers and shakers think nothing of casting their fate to fickle stock markets, running up bankrupting debts, issuing fiat credit, fostering a materialistic culture of unbridled consumption, undermining industrial values, encouraging outsourcing, de-industrialization, and wage cutting, just as they remain impervious to the ethnocidal effects of international labor markets and the growing criminality of corporate practices.

IV

Such irresponsible behaviors are, in fact, simply another symptom of the impending crisis, for the system's thinkers and leaders are no longer able to distinguish between reality and their virtualist representation of it, let alone acknowledge the folly of their practices. Obsessed with promoting the power and privileges sustaining their crassly materialist way of life and the progressive, egalitarian, and multicultural principles undergirding the global market, they see the world only in ways they are programmed to see it. The ensuing "reality gap" deprives them, then, of the capacity both to adapt to changing circumstances or address the problems threatening the system's operability. (The way the Bush White House gathers and interprets "intelligence," accepting only that which accords with its ideological needs, is perhaps the best example of this). In this spirit, the system's leaders tirelessly assure us that everything is getting better, that new techniques will overcome the problems generated by technology, that unbridled materialism and self-gratification have no costs, that cultural nihilism is a form of liberation, that the problems caused by climatic changes, environmental degradation, overpopulation, and shrinking energy reserves will be solved by extending and augmenting the practices responsible for them. These dysfunctional practices are indeed pursued as if they are crucial to the system's self-legitimacy. Thus, at the very moment when the system's self-corrective mechanisms have been marginalized and the downhill slide has become increasingly immune to correction, the charlatans, schemers, and careerists in charge persist in propagating the belief that everything is "hunky-dory."

Karl Marx spilt a great deal of ink lambasting ideologues who thought capitalism arose from natural principles, that all hitherto existing societies had preordained the market's triumph, or that a social order subordinate to economic imperatives represented the highest stage of human achievement. Today, the "new global bourgeoisie" gives its euronationalist critics even greater cause for ridicule. Paralyzed by an ideology that bathes itself in optimistic bromides, the system's rulers "see nothing and understand nothing," assuming that the existing order, in guaranteeing their careers, is a paragon of civilizational achievement, that the 20,000 automobiles firebombed every year in France by Muslim gangs is not sign of impending race war, that the non-White hordes ethnically cleansing European neighborhoods will eventually be turned into peaceful, productive citizens, that the Middle East will democratize, that the spread of human rights, free-markets, and new technologies will culminate in a consumer paradise, that limitless consumption is possible and desirable, that everyone, in effect, can have it all.

Nothing, Faye argues, can halt the system's advance toward the abyss. The point of no return has, indeed, already been passed. Fifteen years of above average temperatures, growing greenhouse gases, melting ice caps, conspicuous biological deterioration, and the imminent peaking of oil reserves, combined with an uncontrolled Third World demographic boom, massive First World indebtedness, social policies undermining the state's monopoly on our loyalties, and a dangerous geopolitical realignment -- each of these potentially catastrophic developments is preparing the basis of the impending collapse. Those who think a last minute international agreement will somehow save the day simply whistle pass the graveyard. Washington's attitude (even more pig-headed than Beijing's) to the modest Kyoto Accords -- which would have slowed down, not halted greenhouse emissions -- is just one of the many signs that the infernal machine cannot be halted. The existing states and international organizations are, in any case, powerless to do anything, especially the sclerotic "democracies" of Europe and United States, for their corrupt, short-sighted leaders have not the slightest understanding of what is happening under their very noses, let alone the will to take decisive action against it. Besides, they would rather subsidize bilingual education and Gay Pride parades (or, on the conservative side, ban Darwin) than carry out structural reforms that might address some of their more glaring failures. For such a system, the sole solution, Faye insists, is catastrophe.

V

The ecological, economic, demographic, social, civilizational, and geopolitical cataclysms now in the process of converging will bring about the collapse of liberalism's technoeconomic civilization. In one of the most striking parts of his book, Faye juxtaposes two very different TV images to illustrate the nature of the present predicament: one is of a troubled President Bush, whose Forest Gump antics left him noticeably perplexed on 9/11; the other is of the traditionally-dressed, but Kalachinokov-bearing Bin Laden, posing as a new Mohammed, calmly and confidently proclaiming the inevitable victory of his rag-tag jihadists. These two images -- symbolizing the archaic violence that promises to disturb the narcoticized sleep of a sickened modernity -- sum up for Faye the kind of world in which we live, especially in suggesting that the future belongs to militant traditionalists rooted in their ancestral heritage, rather than high-tech, neo-liberal "wimps" like Bush, who are alienated from the most elementary expressions of Europe's incomparable legacy.

Though rejecting liberalism's monstrous perversion of European life, Faye does so not as a New Age Luddite or a left-wing environmentalist. He argues that a technoeconomic civilization based on universalist and egalitarian principles is a loathsome abnormality -- destructive of future generations and past accomplishments. But while rejecting its technological, bureaucratic, cosmopolitan, and anti-White practices, he fully accepts modern science. He simply states the obvious: that the great technological and economic accomplishments of Europe cannot be extended to the world's six billion people -- let alone tomorrow's ten billion -- without fatal consequence. For this reason, he predicts that science and industry in a post-catastrophe world will have no choice but to change, becoming the province of a small elite, not the liberal farce that attempts to transform all the world's peoples into American-style consumers. Similarly, Faye does not propose a restoration of lost forms, but rather the revitalization of those ancient spirits which might enable our children to engage the future with the confidence and daring of their ancestors. Thus, as befits a work of prophecy, Faye's survey of the impending tempests aims at preparing us for what is to come, when the high flood waters and hurricane winds clear away the system's ethnocidal illusions and create the occasion for another resurgence of European being. It aims, in a word, at helping Europeans to resume the epic course of their history.

[Michael O'Meara, Ph.D., studied social theory at the Ecole des Hautes Etudes in Sciences Sociales and modern European history at the University of California. He is the author of New Culture, New Right: Anti-Liberalism in Postmodern Europe (2004)]

Source: http://foster.20megsfree.com/index_en.htm

Counter-Currents is proud to announce the publication of our first title:

Counter-Currents is proud to announce the publication of our first title:

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

You may already know that Tom Sunic’s new book Postmortem Report: cultural examinations from postmodernity

You may already know that Tom Sunic’s new book Postmortem Report: cultural examinations from postmodernity Les dégagements de Régis Debray

Les dégagements de Régis Debray

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

"La modernité s'est construite au 18ème siècle en mettant en place trois grands systèmes les droits de l'homme et la démocratie, le marché, et enfin la dynamique de la techno-science, le problème c'est que pendant deux siècles et demi ces 3 systèmes ont été fortement attaqués par des systèmes qui les rejetaient, par exemple le totalitarisme qui rejetait à la fois le marché et la démocratie. Aujourd'hui se fait sentir moins le besoin d'un contre modèle qu'une nouvelle régulation qui met au centre l'individu."

"La modernité s'est construite au 18ème siècle en mettant en place trois grands systèmes les droits de l'homme et la démocratie, le marché, et enfin la dynamique de la techno-science, le problème c'est que pendant deux siècles et demi ces 3 systèmes ont été fortement attaqués par des systèmes qui les rejetaient, par exemple le totalitarisme qui rejetait à la fois le marché et la démocratie. Aujourd'hui se fait sentir moins le besoin d'un contre modèle qu'une nouvelle régulation qui met au centre l'individu."