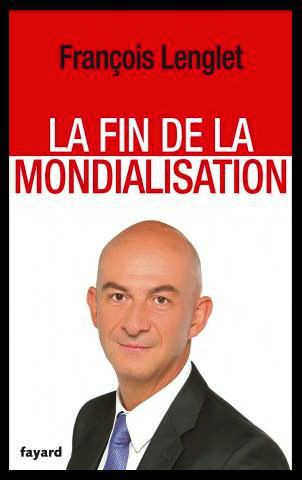

Autant le dire tout de suite : à première lecture, le dernier opus de François Lenglet n’est pas sa Neuvième Symphonie; il n’égale pas, par l’éclat et l’originalité du propos, le Qui va payer la crise ? sorti il y a un an sur la signification, les conséquences et les grands enjeux de la crise en cours. Ses conclusions désabusées de la préface n’incitent guère à la mobilisation (« La fin de la mondialisation, ou en tout cas son éclipse, n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. Peut-être est-ce même le contraire. »). Pas de quoi fouetter un chat. En grossissant à peine le trait, on dirait qu’il s’agit là d’un bouquin pas folichon sur un sujet austère.

Autant le dire tout de suite : à première lecture, le dernier opus de François Lenglet n’est pas sa Neuvième Symphonie; il n’égale pas, par l’éclat et l’originalité du propos, le Qui va payer la crise ? sorti il y a un an sur la signification, les conséquences et les grands enjeux de la crise en cours. Ses conclusions désabusées de la préface n’incitent guère à la mobilisation (« La fin de la mondialisation, ou en tout cas son éclipse, n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. Peut-être est-ce même le contraire. »). Pas de quoi fouetter un chat. En grossissant à peine le trait, on dirait qu’il s’agit là d’un bouquin pas folichon sur un sujet austère.

Ce jugement assez négatif se modifie et même s’inverse à seconde lecture, parce que l’on y retrouve les qualités de richesse d’analyse et de synthèse (presque excessives, car ça fuse de partout !), d’honnêteté, de clarté, d’humour propres à l’auteur. C’est également un discours a priori sympathique à des oreilles de droite enracinée, puisqu’il plaide en faveur d’une dose raisonnable de protectionnisme européen intelligent. Enfin et surtout, le sujet est stratégique et conditionne beaucoup des évolutions économiques, sociales, sociétales et politiques de nos sociétés dans les deux ou trois décennies à venir.

Ce bouquin mérite donc amplement le résumé que voici.

Libéralisation et libre-échange tous azimuts

Tout commence sur un air de rock’n’roll : à la fin des années 60, la vague libérale a ses troupes, les baby-boomers, son credo, la prééminence de l’individu sur la société, et son arme, les nouvelles techniques de communication. Le règne de Milton Friedmann commence. En 1979, le libéralisme sociétal investit l’économie, avec l’arrivée au pouvoir de la « Dame de Fer », suivie l’année suivante de Ronald Reagan. De l’autre côté du monde, Deng Xiao Ping, le « Petit Timonier », lance ses réformes libérales en 1978. Les vents sont favorables : libéraliser, dans les années 80, c’est rompre avec la sclérose qui étouffe les économies développées, sous l’effet de réglementations excessives et paralysantes, dont la Grande-Bretagne travailliste de Harold Wilson et James Callaghan est une parfaite illustration. Cette conquête libérale prend une dimension et une force accrues avec la chute, le 9 novembre 1989, du Mur de Berlin, et l’extension à l’ex-bloc communiste du modèle américain chantée par Fukuyama. Il s’en suit une politique de plus en plus audacieuse de désarmement tarifaire et de déréglementation financière favorisant « l’exubérance irrationnelle » des marchés, l’hypertrophie de la finance, la croissance de l’endettement tant public que privé, la création de valeur au profit de l’actionnaire, le développement des fusions-acquisitions, des privatisations, de la titrisation et des stock options, la concurrence fiscale entre États, l’essor des paradis fiscaux, la prospérité des multinationales, le règne universel des financiers et le bonheur du consommateur. Au tournant du siècle, l’émergence de la Chine et l’avènement de la Zone euro contribuent puissamment à un regain du commerce mondial.

Les résultats sont spectaculaires : la prospérité est quasi-générale, le Tiers Monde que l’aide publique au développement avait entretenu dans la médiocrité se mue en Émergents, la pauvreté régresse spectaculairement, et le P.I.B. mondial croît à un rythme inégalé dans l’histoire. Le monde s’uniformise comme jamais. On est en plein dans la mondialisation heureuse, et le rêve d’une planète unifiée par le libre-échange, régie par le marché et régulée par la démocratie paraît en voie de réalisation. La victoire du bonheur économique sans frontières et sans date de péremption est célébrée chaque mois de janvier au Forum annuel de Davos. À l’orée de la crise des subprimes, en 2007, la mondialisation a atteint son point le plus avancé de l’Histoire.

Patatras et gueule de bois : les trois vices de la mondialisation

Ce bel édifice sombre brutalement avec la crise des subprimes. La faillite, le 15 septembre 2008, de Lehmann Brothers marque une borne et une rupture. L’histoire commencée quarante ans plus tôt avec les mouvements estudiantins et la grande fête de Woodstock s’achève dans un effondrement retentissant. En quelques jours, un demi-siècle de certitudes économiques libérales s’évanouit. Pour enfoncer le clou, fin 2009, un nouveau choc s’abat sur l’Europe, l’Occident et le monde entier, la crise des dettes publiques en Europe.

On réinterprète dès lors le parcours éblouissant de la planète entre 1990 et 2008. On comprend que la croissance devait beaucoup à l’endettement excessif des particuliers, des entreprises et des États, aux États-Unis, en Europe, et jusqu’en Chine. On comprend également que la mondialisation ne fait pas que des gagnants : l’élargissement du marché mondial, s’il a eu des conséquences positives pour nombre de pays pauvres de la planète, a bel et bien creusé les inégalités au sein des nations développées et dynamité le système social des classes moyennes et populaires. Les systèmes fiscaux occidentaux fonctionnent dès lors en « Robins des Bois à l’envers », prélevant sur les pauvres et exonérant les riches et les multinationales. Ce phénomène touche notamment la France, qui aggrave son cas en pratiquant une politique d’allègement des charges salariales financée par emprunt. « Plutôt que de creuser l’inégalité entre les classes sociales, la France a préféré développer celle qui sépare les classes d’âge. »

On réalise aussi que la mondialisation n’apporte pas le bonheur, et que l’interdépendance est avant tout une dépendance : la dissuasion économique joue à fond entre partenaires et concurrents, les liens entre causes et effets deviennent plus globaux et plus complexes, et surtout États et personnels politiques sont à la merci de forces de marché capricieuses qu’ils ne maîtrisent pas. L’indépendance des banques centrales, justifiée à l’origine (« Les politiques renoncent à financer leurs dépenses en manipulant la monnaie. Tels des alcooliques repentis, ils confient la clé de la cave au curé du coin »), tourne à l’avantage des épargnants avec la complicité de banques centrales, agents doubles passés du côté de l’épargne. Les États qui s’étaient crus les plus forts (« Rendre les banques centrales indépendantes, c’était une ruse de la puissance publique pour attirer plus facilement le capital destiné à la financer ») perdent l’initiative, au fur et à mesure qu’ils deviennent plus dépendants des marchés. L’internationalisation financière a donc rétréci la sphère d’intervention du pouvoir politique, même dans ses fonctions régaliennes, et dépossédé les peuples de leur destin. Au point qu’un intellectuel de Harvard a pu énoncer un « trilemme de Rodrik » aux termes duquel il n’est pas possible d’avoir simultanément démocratie, indépendance nationale et mondialisation économique. Thèse amusante, intéressante et significative qui, si elle est vraie, ne laisse ouvertes que trois solutions : limiter la démocratie, créer un gouvernement mondial, ou limiter la mondialisation.

Ce désenchantement brutal s’applique aussi, avec une force particulière, à la Zone euro : contrairement aux attentes, celle-ci n’a pas apporté comme prévu la convergence des économies des pays membres, mais au contraire leur forte et croissante divergence. Elle a en fait fonctionné comme l’équivalent de l’étalon-or du XIXe siècle et de l’Entre-deux-guerres, provoquant de fortes divergences dans les économies réelles. Le taux de change ne pouvant varier, c’est l’économie réelle, la croissance, l’emploi, les salaires, qui au bout du compte doivent subir une forte volatilité. La queue du chien étant bloquée, c’est le corps du chien qui doit bouger tout entier.

Enfin, on constate avec le recul que la mondialisation a créé la crise permanente : crise du S.M.E. en 1992, crise mexicaine de 1995, crise asiatique de 1997, crise russe de 1998, éclatement de la bulle Internet en 2000, crise des subprimes en 2007, crise des dettes souveraines en Europe en 2010, crise de l’Inde et du Brésil en 2013, on n’en finit pas de répertorier les perturbations du système économique mondial depuis sa libéralisation au long des années 80 et 90.

L’éternel retour

Le chapitre 5, intitulé avec humour « L’éternel retour », référence sans doute à Nietzsche et à Mircea Eliade, est la clé du livre. Son ton bon enfant et léger ne doit pas masquer une certaine profondeur du propos. Quatre idées-forces se dégagent :

— En premier lieu, les sociétés fonctionnent selon la loi du perpétuel retour du Même, de l’alternance entre phases libérales/mondialistes et phases protectionnistes/nationalistes, en un mouvement pendulaire fonctionnant dans les deux sens, vérifié par l’histoire au moins depuis le XVIe siècle occidental. La société oscille perpétuellement entre tentations et pulsions contraires mais immuables, chaque génération posant ses pas dans ceux d’une génération précédente, aiguillonnée par les mêmes désirs et se heurtant aux mêmes obstacles.

— En second lieu, l’auteur martèle la sympathique thèse, puissamment anti-marxiste et peut-être aussi anti-libérale, selon laquelle ce n’est pas l’économie qui impose sa loi à la société, mais bien le contraire. L’économie ne fait que suivre. « C’est dans la société que […] naissent les pulsions premières, libertaires ou protectionnistes, mondialistes ou nationalistes. Ces directives impérieuses transforment peu à peu la vie en société et commandent à l’économie en imposant le système de pensée qui la gouverne. Aussi l’économie est-elle tantôt libérale, tantôt dirigiste, en fonction de l’humeur changeante de la société. »

— En troisième lieu, est exposée la thèse de l’alternance contraire des générations comme moteur des grands cycles et du mouvement de balancier idéologique : les générations se structurent sur la base des maux qu’elles ont sous les yeux, prenant régulièrement le contre-pied de la précédente; chaque cycle se décomposant en deux demi-cycles, l’un montant, l’autre descendant, il faut deux bonnes générations successives pour effectuer une révolution complète, soit environ soixante-dix ans.

— Enfin, est proposée l’image des deux Sisyphe, l’un libéral, l’autre étatiste, se succédant mécaniquement sans le vouloir ni même le savoir, chacun concentré, plus ou moins aveuglément, à faire remonter sa pierre de son côté. Citons la conclusion, qui tangente, avec des mots simples, la grande sagesse : « L’instabilité que provoquent ces deux géants perpétuellement insatisfaits témoigne d’une difficulté fondamentale de la vie en société, impossible à lever durablement : trouver la juste mesure entre la règle et la liberté, entre le groupe et l’individu. Faute de savoir positionner le curseur à l’endroit idéal, nous voici condamnés à l’errance, au roulis d’un excès à l’autre ». On ne saurait mieux dire.

Et demain ?

Les signes de reflux surabondent, avec des négociations commerciales en panne, une O.M.C. en désarroi, des politiques de rééquilibrage brutales et douloureuses dans l’Europe du Sud.

« Nous sommes à la veille d’un gigantesque retournement idéologique comme il en survient un ou deux par siècle, dont l’ombre portée s’étendra sur les décennies qui viennent.»

Les signes de ce retournement sont nombreux :

— Côté argent, la mondialisation financière, la plus sensible à l’air du temps, est en panne, les banques se recentrent sur leurs territoires nationaux respectifs, non seulement en Europe, mais dans le monde entier, et les fusions transfrontalières diminuent.

— Côté marchandises, le commerce perd sa dynamique de croissance des dernières décennies, le libre-échange, et plus spécifiquement le multilatéralisme sous l’égide de l’O.M.C., donnent des signes de faiblesse, et l’Amérique relocalise ses industries.

Ce retournement a toutes les chances de s’accentuer dans les années à venir sous l’influence d’un faisceau convergent d’évolutions profondes :

— le mouvement quasi-universel de désendettement des acteurs économiques diminue le flux international des capitaux et s’accompagne d’un retour au bercail de nombre d’investisseurs,

— le rééquilibrage en cours des comptes extérieurs de nombre de cigales (U.S.A., Europe du Sud) conduit mécaniquement à réduire les échanges internationaux de biens, de services et d’argent,

— l’État reprend partout ses prérogatives, notamment en matière de contrôle des fusions internationales d’entreprises et de privatisations,

— les banques centrales recentrent leurs priorités sur la lutte contre la crise et l’aide aux emprunteurs publics, au risque de l’inflation,

— la « répression financière » des États et des banques centrales limite la liberté des capitaux à quitter leur pays d’origine et renationalise l’épargne,

— les mentalités évoluent dans le sens d’une moindre tolérance à l’égard des inégalités, de la fraude fiscale et des paradis fiscaux,

— les mouvements nationalistes en Europe témoignent du désir de frontière allant parfois jusqu’à la remise en cause du rêve européen et de l’espace unique.

Vers un protectionnisme européen intelligent

La troisième partie du livre est intitulée « Le protectionnisme, une solution ? ». Après une remarque liminaire sur le caractère quasi-dogmatique du libre-échange dans les élites nées du Baby Boom, elle commence au contraire par démonter une à une trois objections classiques faites au protectionnisme :

— « Le protectionnisme crée des rentes injustifiées » : exact, mais le libre-échange a aussi ses rentiers et parasites, notamment les financiers, payés de façon absurde pour une activité qui n’a aucune utilité sociale,

— « Le protectionnisme déclenche les crises économiques » : argument aussi discutable que répandu; en réalité, le protectionnisme n’a pas été une cause de la crise de 1929, il l’a au contraire en partie soignée. On constate au contraire un certain effet curatif du protectionnisme en certaines situations historiques. En réalité, ça n’est pas le commerce qui crée la croissance, mais exactement le contraire. De plus, ce sont les pays les moins dépendants des flux de capital international qui ont connu la croissance la plus forte.

— « Avec le protectionnisme, la Chine ne se serait jamais développée » : la réponse est foudroyante : « si c’est bien le libre-échange qui a favorisé la croissance chinoise, il s’agit de notre libre-échange, pas du sien ». Au contraire, la Chine a, avec constance, et malgré son adhésion en 2001 à l’O.M.C., pratiqué la dissymétrie de l’ouverture, l’arnaque d’un taux de change sous-évalué sous contrôle, la copie voire le vol à large échelle de technologie, l’ignorance de la propriété intellectuelle, bref une politique industrielle multisectorielle privilégiant l’intérêt national à tout instant et en toutes circonstances.

Suit un paragraphe intitulé « Conversion d’un libéral », qui est un bilan personnel, honnête, nuancé et mesuré des avantages et inconvénients respectifs du libre-échange et du protectionnisme. Il ne peut en être autrement de la part d’un libéral, en raison des liens constitutifs entre mondialisation et libéralisme économique. La conclusion est la suivante : « Du strict point de vue économique, le libre-échange commercial n’offre pas d’avantage significatif par rapport au protectionnisme […] dans ce système, c’est sur la société que sont reportés tous les efforts d’ajustement : mobilité, flexibilité, baisse des salaires. La mondialisation consacre la domination des mobiles sur les immobiles, des forts sur les faibles, des gros contre les puissants […]. Aujourd’hui, l’époque n’est plus au libre-échange, et pas davantage à la mondialisation financière. Cette époque est révolue. » C’est beau comme du Attali, mais c’est le contraire d’Attali.

Trois enjeux pour une protection

Il faut bien comprendre que la mondialisation a partie liée avec les détenteurs de capital, au détriment de plus en plus évident des classes populaires et moyennes, et que les groupes pénalisés par la vague libérale (producteurs, salariés, classes moyennes et populaires, emprunteurs) ont vocation, avec l’alternance, à prendre leur revanche sur les gagnants (riches, financiers et juristes, consommateurs). Dès lors, l’enjeu d’un protectionnisme moderne et tempéré est triple :

— sauver les classes moyennes, groupe social clé pour la stabilité et la prospérité de nos sociétés, en remusclant l’industrie, monde non seulement plus stratégique, mais également plus égalitaire que celui des services,

— rétablir la demande finale en faisant monter les salaires, précisément de l’industrie, au détriment de l’actionnaire et du consommateur,

— laisser filer une inflation de l’ordre de 3 à 4 % par an pour rééquilibrer les échanges entre producteurs et consommateurs, et pour réduire la dette à travers « une faillite partielle, discrète et libératrice ».

En pratique

Le dernier chapitre du livre, assez modeste (vingt pages), contient un certain nombre de recommandations pratiques. Comme pour le livre précédent sur la crise, on remarque immédiatement un hiatus considérable entre l’audace des préliminaires et la prudence des recommandations finales. Il faut y voir la cœxistence chez l’auteur d’un brillant intellectuel et d’un économiste libéral conscient et responsable, ce qui est tout à son honneur !

On retiendra ce qui suit :

— Un relèvement sélectif des droits de douane en fonction des produits et des pays s’impose.

— Même au sein de l’Union européenne, le marché unique du travail doit être amendé; à tout le moins, il conviendrait de prolonger et renforcer la période de transition qui protège certains secteurs, le temps du rattrapage des salaires.

— Une grande prudence, voire de la circonspection, s’impose sur le projet de traité de libre-échange U.E. – États-Unis, notamment en raison du différentiel de prix de l’énergie lié au gaz de schiste.

— Une politique industrielle européenne est nécessaire, avec élevage de champions nationaux et européens, mais avec prudence et doigté, liés à la plus extrême méfiance envers l’État comme acteur économique incompétent.

— Redomestication (et non renationalisation) de l’industrie bancaire, c’est-à-dire son confinement plus strict dans les limites de la nation. Il s’agit là d’une position de repli, à défaut de réforme en profondeur de la finance mondiale auquel l’auteur ne croit guère. Elle implique : le rétablissement partiel du contrôle international des capitaux, y compris à l’intérieur du Marché Unique européen le temps que s’échafaude l’union bancaire « si jamais elle doit sortir des limbes », le rétablissement rigoureux de la séparation des activités de dépôts et d’investissement comme avant 1990, et le rétablissement des contrôles des flux financiers aux frontières.

Dans les toutes dernières pages, l’auteur précise, ce dont nous lui saurons gré, que « le bon périmètre de protection est donc l’Europe, plutôt que la nation » et qu’il « ne s’agit pas de refermer l’Europe, mais de trouver le bon équilibre entre le marché et la règle, entre l’ouverture et la protection », dans l’esprit du compromis de Bretton Woods.

En conclusion

Ce livre reprend sous une autre forme le thème, très présent dans le précédent opus, de la lutte inégale et injuste du capital contre le travail, des vieux contre la jeunesse, de la finance contre l’économie réelle. Le retour du protectionnisme est une revanche de la classe moyenne vertueuse sur une petite classe dirigeante mondialisée qui a poussé le bouchon un peu trop loin.

François Lenglet est un esprit libre, l’un des nôtres. Sa vision des cycles de vie des sociétés à elle seule mérite notre adhésion : « Le neuf naît dans le vieux, il s’y loge de façon subreptice. Mais ce neuf lui-même n’est jamais que le retour du plus vieux que le vieux. Dans un cycle, la révolution ressuscite inlassablement les idées qu’on croyait mortes ». Il a du caractère, sans démagogie. Ses diagnostics sont aussi tranchés et sévères que ses propositions sont mesurées, prudentes, nuancées. Sa dénonciation des méfaits de la phase libérale qui s’achève est vive et sincère, mais potentiellement réversible. Le livre est tout sauf manichéen : vus de haut, les cycles contradictoires se succèdent naturellement, unis par une complicité qui transcende les oppositions superficielles. Les deux systèmes ont leurs qualités et leurs défauts, tous deux génèrent leurs rentiers et leurs poisons. Aujourd’hui, c’est le tour du protectionnisme, et c’est tant mieux; demain, ce sera l’inverse, et tant mieux aussi. Ainsi va le monde, rien de nouveau sous le soleil.

Bref, on y verra la juxtaposition d’un tempérament vif, d’un sens de la longue durée et d’une honnêteté sans faille, servie par une compétence technique hors de portée du journaliste ou du politicien moyens. Comme suite au « trilemme de Rodrik » dont il a été question plus haut, je propose le « quadrilemme de Lenglet » : peut-on être à la fois compétent, convaincu, énergique, et honnête ? Pas simple. On n’est donc pas surpris de trouver énormément de gêne et de contradictions dans les remèdes proposés, par exemple sur la nécessité d’une politique industrielle sans État !

Sur le fond, ce point de vue qu’on peut qualifier de « libéral-protectionniste » pourrait servir de référence à une droite européenne et française de conviction, pour deux raisons :

— si l’on s’en tient à l’économie, un homme de droite de conviction ne va pas spontanément vers le protectionnisme, qui souvent traduit un réflexe de défense et une mentalité défaitiste. Il ne s’y rallie que comme solution provisoire en vue d’une offensive ultérieure, vision proche de celle de l’auteur. Il s’y rallie au fond pour des raisons plus hautes, non économiques : le protectionnisme comme condition de l’identité,

— il faut bien réaliser que les propositions de l’auteur, assez raisonnables en théorie, sont extrêmement audacieuses en pratique, et bien plus radicales que celles d’aucun parti institutionnel. Seul grand regret, à titre personnel : l’absence de grand souffle européen.

Jacques Delimoges

• François Lenglet, La fin de la mondialisation, Fayard, coll. « Documents », 2013, 264 p., 15 €.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le microcosme que Clarke nous fait entrevoir semble donc idéal, et fondé en apparence sur un système traditionnel ; pourtant il ne faut pas longtemps pour découvrir au contraire une société hédoniste, nombriliste et dont la vanité est à peine voilée par les avancées technologiques éblouissantes, qui agissent comme autant de narcotiques sur la conscience de chacun. Bien à l’abri au cœur de leur petit monde

Le microcosme que Clarke nous fait entrevoir semble donc idéal, et fondé en apparence sur un système traditionnel ; pourtant il ne faut pas longtemps pour découvrir au contraire une société hédoniste, nombriliste et dont la vanité est à peine voilée par les avancées technologiques éblouissantes, qui agissent comme autant de narcotiques sur la conscience de chacun. Bien à l’abri au cœur de leur petit monde

La production littéraire de Maurice Bardèche ayant trait à la politique, radicale dans son fond et souvent très attrayante dans sa forme, n’est pas le fruit de l’assimilation particulièrement réussie de la pensée d’illustres prédécesseurs maurassiens, ni même la somme d’un nombre quelconque de réflexions antérieures, forgées à chaud à cette époque désormais révolue où l’expression « presse d’opinion » avait encore un sens. Au contraire, comme le révèle Jacques Bardèche, son propre fils, dans l’entrevue qu’il a bien voulu accorder à nos camarades de MZ récemment, Maurice Bardèche a commencé à vraiment s’intéresser à la politique à partir d’un moment historique bien précis : l’exécution de son ami et beau-frère Robert Brasillach, le 6 février 1945. De fil en aiguille, la pensée politique de Bardèche a donc émergé en réaction à un certain nombre d’événements, qu’il juge insupportables : l’exécution sommaire et injustifiée de son ami, les horreurs de l’épuration, le climat d’hypocrisie exacerbée d’après-guerre… Pour autant, jamais la plume de Bardèche n’accouche de propos haineux, contrairement à ce que laisse souvent entendre une certaine littérature engagée à gauche. Bien loin des pamphlets outranciers de Céline, des présages sombres et du pessimisme de Drieu, des intransigeances de Rebatet ou de Coston, la prose de Bardèche invite souvent le lecteur à entrevoir des rivages plus sereins : la recherche d’une forme d’équilibre, de justice, ou tout simplement de common decency, pour reprendre la formule d’Orwell. La pensée de Bardèche, c’est peut-être d’abord l’expression du bon sens appliquée à la politique. C’est un véritable antidote à la langue de bois.

La production littéraire de Maurice Bardèche ayant trait à la politique, radicale dans son fond et souvent très attrayante dans sa forme, n’est pas le fruit de l’assimilation particulièrement réussie de la pensée d’illustres prédécesseurs maurassiens, ni même la somme d’un nombre quelconque de réflexions antérieures, forgées à chaud à cette époque désormais révolue où l’expression « presse d’opinion » avait encore un sens. Au contraire, comme le révèle Jacques Bardèche, son propre fils, dans l’entrevue qu’il a bien voulu accorder à nos camarades de MZ récemment, Maurice Bardèche a commencé à vraiment s’intéresser à la politique à partir d’un moment historique bien précis : l’exécution de son ami et beau-frère Robert Brasillach, le 6 février 1945. De fil en aiguille, la pensée politique de Bardèche a donc émergé en réaction à un certain nombre d’événements, qu’il juge insupportables : l’exécution sommaire et injustifiée de son ami, les horreurs de l’épuration, le climat d’hypocrisie exacerbée d’après-guerre… Pour autant, jamais la plume de Bardèche n’accouche de propos haineux, contrairement à ce que laisse souvent entendre une certaine littérature engagée à gauche. Bien loin des pamphlets outranciers de Céline, des présages sombres et du pessimisme de Drieu, des intransigeances de Rebatet ou de Coston, la prose de Bardèche invite souvent le lecteur à entrevoir des rivages plus sereins : la recherche d’une forme d’équilibre, de justice, ou tout simplement de common decency, pour reprendre la formule d’Orwell. La pensée de Bardèche, c’est peut-être d’abord l’expression du bon sens appliquée à la politique. C’est un véritable antidote à la langue de bois.

Michael Lucken est professeur des université près l'Institut des langues et des civilisations orientales, spécialiste de l'art japonais, spécialité qui est une des pièces maîtresse du dispositif analytique et des sources exploitées par l’auteur pour saisir notamment les mécanismes psychologiques ayant animé les Japonais pendant la guerre de l'Asie-pacifique et l'immédiat après-guerre (fin de l'occupation américaine). Rien de plus précieux en effet, en une période où la parole publique n'est pas nécessairement libre, que de recourir aux sources littéraires, graphiques et visuelles pour saisir l'ampleur affective du drame, son appropriation par les Japonais et son instrumentalisation par les pouvoirs politiques nippons et américains.

Michael Lucken est professeur des université près l'Institut des langues et des civilisations orientales, spécialiste de l'art japonais, spécialité qui est une des pièces maîtresse du dispositif analytique et des sources exploitées par l’auteur pour saisir notamment les mécanismes psychologiques ayant animé les Japonais pendant la guerre de l'Asie-pacifique et l'immédiat après-guerre (fin de l'occupation américaine). Rien de plus précieux en effet, en une période où la parole publique n'est pas nécessairement libre, que de recourir aux sources littéraires, graphiques et visuelles pour saisir l'ampleur affective du drame, son appropriation par les Japonais et son instrumentalisation par les pouvoirs politiques nippons et américains.

Autant le dire tout de suite : à première lecture, le dernier opus de François Lenglet n’est pas sa Neuvième Symphonie; il n’égale pas, par l’éclat et l’originalité du propos, le Qui va payer la crise ? sorti il y a un an sur la signification, les conséquences et les grands enjeux de la crise en cours. Ses conclusions désabusées de la préface n’incitent guère à la mobilisation (« La fin de la mondialisation, ou en tout cas son éclipse, n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. Peut-être est-ce même le contraire. »). Pas de quoi fouetter un chat. En grossissant à peine le trait, on dirait qu’il s’agit là d’un bouquin pas folichon sur un sujet austère.

Autant le dire tout de suite : à première lecture, le dernier opus de François Lenglet n’est pas sa Neuvième Symphonie; il n’égale pas, par l’éclat et l’originalité du propos, le Qui va payer la crise ? sorti il y a un an sur la signification, les conséquences et les grands enjeux de la crise en cours. Ses conclusions désabusées de la préface n’incitent guère à la mobilisation (« La fin de la mondialisation, ou en tout cas son éclipse, n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. Peut-être est-ce même le contraire. »). Pas de quoi fouetter un chat. En grossissant à peine le trait, on dirait qu’il s’agit là d’un bouquin pas folichon sur un sujet austère.

After a brief introduction in which she points to the relevance of the subject, her different approach (as mentioned), and the specific weight of the personalities she choose for presentation, the first chapter is devoted to the original Eurasianism from 1920-1930. This is a rather brief outline, as she has already written a book on the subject (L’Idéologie eurasiste russe ou comment penser l’empire, Paris 1999) , and brings not many new or original informations about a movement, which was the “conservative revolution” á la Russe, borrowing from Fascism and Bolshevism, but denouncing their short-comings and “Western” features. Two things though seem to be central for Laruelle’s understanding of the Eurasianists: the notion of a “geographic identity” for Russians, instead of the Western self-understanding of a “historic” and therefore progressive understanding of the identity of nations (which of course was transferred as “historical materialism” to Russia, and also was promoted by liberals and – inverted – by nostalgic monarchists). Therefore the geographic orientation of Eurasianism lies at the core of the movement, but was paradoxically developed in the Western exile: “The Eurasianist doctrine must be grasped in its fundamentally provocative character. It was born of the malaise of young nationalists who were reluctant to integrate into the host culture and who refused to resign themselves to the thought that links with homeland were definitely broken. Their rejection of Europe can only be understood if we remember that it was elaborated in the West by those Russians who, culturally speaking, were the most Europeanized.” (p. 25) While it is undeniable true, that Eurasianism as self-affirmation could only become self-knowledge in the encounter and subsequently (at least partial) rejection of Western ideologies, Laruelle shows a tendency to psychologize the phenomenon: “(Eurasianism) attempts to theorize what is above all an experience and a feeling: the experience of young men in exile who feel humiliated by the defeat of the Whites and try to understand the reality of the motherland and stay in touch with it.” (p. 47)

After a brief introduction in which she points to the relevance of the subject, her different approach (as mentioned), and the specific weight of the personalities she choose for presentation, the first chapter is devoted to the original Eurasianism from 1920-1930. This is a rather brief outline, as she has already written a book on the subject (L’Idéologie eurasiste russe ou comment penser l’empire, Paris 1999) , and brings not many new or original informations about a movement, which was the “conservative revolution” á la Russe, borrowing from Fascism and Bolshevism, but denouncing their short-comings and “Western” features. Two things though seem to be central for Laruelle’s understanding of the Eurasianists: the notion of a “geographic identity” for Russians, instead of the Western self-understanding of a “historic” and therefore progressive understanding of the identity of nations (which of course was transferred as “historical materialism” to Russia, and also was promoted by liberals and – inverted – by nostalgic monarchists). Therefore the geographic orientation of Eurasianism lies at the core of the movement, but was paradoxically developed in the Western exile: “The Eurasianist doctrine must be grasped in its fundamentally provocative character. It was born of the malaise of young nationalists who were reluctant to integrate into the host culture and who refused to resign themselves to the thought that links with homeland were definitely broken. Their rejection of Europe can only be understood if we remember that it was elaborated in the West by those Russians who, culturally speaking, were the most Europeanized.” (p. 25) While it is undeniable true, that Eurasianism as self-affirmation could only become self-knowledge in the encounter and subsequently (at least partial) rejection of Western ideologies, Laruelle shows a tendency to psychologize the phenomenon: “(Eurasianism) attempts to theorize what is above all an experience and a feeling: the experience of young men in exile who feel humiliated by the defeat of the Whites and try to understand the reality of the motherland and stay in touch with it.” (p. 47)

Chine : le cauchemar écologique est le titre du dernier ouvrage de Sébastien le Belzic, correspondant de presse en Chine et romancier (

Chine : le cauchemar écologique est le titre du dernier ouvrage de Sébastien le Belzic, correspondant de presse en Chine et romancier (

Quello che presentiamo è un autentico viaggio, realizzato attraverso le opere pittoriche evoliane, che ripercorre le tappe fondamentali della vita di quello che è uno dei protagonisti della cultura novecentesca. Un viaggio nel quale Evola non è una semplice comparsa ma autentico medium delle sue opere, trascinando il lettore all'interno del suo mondo, biografico ma soprattutto metabiografico.

Quello che presentiamo è un autentico viaggio, realizzato attraverso le opere pittoriche evoliane, che ripercorre le tappe fondamentali della vita di quello che è uno dei protagonisti della cultura novecentesca. Un viaggio nel quale Evola non è una semplice comparsa ma autentico medium delle sue opere, trascinando il lettore all'interno del suo mondo, biografico ma soprattutto metabiografico.

Faits divers...

Faits divers...

L’Iran est aujourd’hui placé au centre de l’attention géopolitique mondiale pour trois raisons fondamentales. En premier lieu, ce pays constitue le coeur énergétique du monde, exploitant simultanément les réserves en hydrocarbures de la mer Caspienne et celles du golfe Persique. Les puissances du Moyen-Orient qui l’environnent constituent, à cet égard, des périphéries envieuses. Pour la Chine, un partenariat avec l’Iran permettrait l’indispensable sécurisation de ses approvisionnements énergétiques. Ceci explique la double poussée maritime et terrestre de l’Empire du Milieu vers l’Iran, sur les traces des routes de la soie de la dynastie Tang. En second lieu, le monde chiite représente le coeur historique de l’innovation musulmane. Ce foyer d’inventivité est confiné depuis très longtemps par le monde sunnite. Profitant aujourd’hui du basculement irakien et de l’instabilité syrienne, l’Iran pousse son avantage pour étendre son influence au coeur du Moyen-Orient. Mais sa créativité, décuplée par la puissance imaginative de la poésie persane, effraie. En troisième lieu, l’Iran, qui souffre d’un déficit énergétique malgré ses réserves prodigieuses de gaz, développe des activités atomiques de façon accélérée, suscitant les interrogations légitimes de ses voisins. Soucieux d’éviter l’affrontement, les États-Unis et leurs alliés ont exercé des pressions indirectes sur l’Iran afin que celui-ci renonce à l’enrichissement nucléaire. Ces actions ont été qualifiées, le 3 septembre 2001, de djang-e-naram, ou « guerre douce », par Hossein Mazaheri, professeur de droit à Ispahan. Cette nouvelle forme de guerre, intimement liée aux progrès technologiques de la dernière décennie, se présente en effet comme un conflit dans lequel chacun des adversaires, préservant le capital humain et matériel de ses forces armées, cherche à faire tomber l’ennemi par des actions masquées et déstabilisatrices telles que les sanctions financières, la manipulation médiatique, les cyber-attaques ou l’élimination ciblée des têtes de réseau adverses. Ce conflit dépasse de loin la simple réalité iranienne dans la mesure où les puissances asiatiques et continentales que constituent la Russie, la Chine et l’Iran ont connu, malgré des différends internes, un rapprochement spectaculaire au cours des dernières années. Face à cette conjonction, les États-Unis redoutent la formation d’un nouvel Empire mongol, capable de concurrencer leur puissance océanique.

L’Iran est aujourd’hui placé au centre de l’attention géopolitique mondiale pour trois raisons fondamentales. En premier lieu, ce pays constitue le coeur énergétique du monde, exploitant simultanément les réserves en hydrocarbures de la mer Caspienne et celles du golfe Persique. Les puissances du Moyen-Orient qui l’environnent constituent, à cet égard, des périphéries envieuses. Pour la Chine, un partenariat avec l’Iran permettrait l’indispensable sécurisation de ses approvisionnements énergétiques. Ceci explique la double poussée maritime et terrestre de l’Empire du Milieu vers l’Iran, sur les traces des routes de la soie de la dynastie Tang. En second lieu, le monde chiite représente le coeur historique de l’innovation musulmane. Ce foyer d’inventivité est confiné depuis très longtemps par le monde sunnite. Profitant aujourd’hui du basculement irakien et de l’instabilité syrienne, l’Iran pousse son avantage pour étendre son influence au coeur du Moyen-Orient. Mais sa créativité, décuplée par la puissance imaginative de la poésie persane, effraie. En troisième lieu, l’Iran, qui souffre d’un déficit énergétique malgré ses réserves prodigieuses de gaz, développe des activités atomiques de façon accélérée, suscitant les interrogations légitimes de ses voisins. Soucieux d’éviter l’affrontement, les États-Unis et leurs alliés ont exercé des pressions indirectes sur l’Iran afin que celui-ci renonce à l’enrichissement nucléaire. Ces actions ont été qualifiées, le 3 septembre 2001, de djang-e-naram, ou « guerre douce », par Hossein Mazaheri, professeur de droit à Ispahan. Cette nouvelle forme de guerre, intimement liée aux progrès technologiques de la dernière décennie, se présente en effet comme un conflit dans lequel chacun des adversaires, préservant le capital humain et matériel de ses forces armées, cherche à faire tomber l’ennemi par des actions masquées et déstabilisatrices telles que les sanctions financières, la manipulation médiatique, les cyber-attaques ou l’élimination ciblée des têtes de réseau adverses. Ce conflit dépasse de loin la simple réalité iranienne dans la mesure où les puissances asiatiques et continentales que constituent la Russie, la Chine et l’Iran ont connu, malgré des différends internes, un rapprochement spectaculaire au cours des dernières années. Face à cette conjonction, les États-Unis redoutent la formation d’un nouvel Empire mongol, capable de concurrencer leur puissance océanique.