« Ils reviendront ces dieux que tu pleures toujours,

Le temps va ramener l’ordre des anciens jours. »

Gérard de Nerval

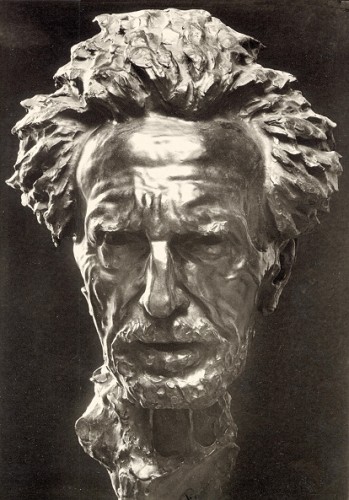

J’ai eu deux inspirateurs principaux : Nietzsche et Giorgio Locchi. Le premier, je ne l’ai jamais rencontré, le second, si.

Il est certain que je n’aurais pas pu, dans mes divers ouvrages, de 1980 à 1986, puis surtout depuis 1998, développer certaines vues et expliciter une certaine conception du monde, sans l’étincelle que m’a communiquée Giorgio Locchi, à travers nos très nombreuses conversations et la lecture de ses textes concis et explosifs, dans lesquels, comme chez tout grand maître, chaque mot pèse lourd et demande un temps d’arrêt.

La plupart des intellectuels (à l’apogée de la “nouvelle droite” franco-italienne aujourd’hui pratiquement disparue) qui fréquentaient Giorgio n’ont pas vraiment compris son discours. Ou plutôt, je pense qu’ils ne voulaient pas le comprendre. Ils ne voulaient pas franchir le Rubicon, pénétrer dans ce dangereux territoire de la dissidence absolue. Il n’y a pas que la légendaire paresse intellectuelle parisienne ou les subtils stratagèmes de l‘intelligentsia italienne qui expliquent ce fait, mais une véritable peur d’apparaître comme un délinquant intellectuel.

Car la position posthume de Locchi est étrange. J’ai entendu nombre de ses “disciples” lui décerner de prestigieux lauriers, mais se dérobant toujours quand il s’agissait d’aborder le fond de sa pensée, trop brûlante sans doute. Un philosophe ? Un journaliste ? Un publiciste ? Un penseur ? Pas assez de tout cela. Giorgio Locchi est un éveilleur et un dynamiteur.

***********

Je pèse mes mots : sans Giorgio Locchi et son oeuvre, qui se mesure à son intensité et non point à sa quantité, et qui reposa aussi sur un patient travail de formation orale, la véritable chaîne de défense de l’identité européenne serait probablement rompue.

Ce bref texte de Giorgio Locchi, d’une exceptionnelle densité conceptuelle, d’une richesse philosophique que peuvent lui envier bien des candidats au statut de “penseur”, présente l’avantage de dévoiler un des centres nerveux de ses analyses. Il parle du “fascisme” non pas comme d’une simple nébuleuse politique, mais comme d’une conception-du-monde totalisante ; non pas comme d’un phénomène circonscrit dans le passé, mais comme d’une sorte de feu allumé dans l’histoire européenne et certainement pas près de s’éteindre. Pour lui, l’essence du fascisme, son moteur intérieur, c’est le renversement historique de l’Égalitarisme au profit de ce qu’il nomme le Surhumanisme.

Il commence par remarquer que le fascisme, militairement vaincu, a toujours été jugé d’un point de vue moral et politiquement peccamineux par ses vainqueurs, mais pratiquement jamais sous un angle historique, philosophique et spirituel, (« vision du monde et référence spirituelle » ainsi que « système de valeurs ») ce qui est pourtant le plus important, sachant que « le “phénomène fasciste” est surtout présent en tant que fantasme de ses adversaires ». Pour Locchi, on peut dire que le fascisme se dépasse lui-même et signifie bien davantage pour le destin européen que les péripéties de mouvements politiques divers. Cette signification du “phénomène fasciste” est un tel tonnerre philosophique pour l’éthique occidentale en décomposition d’aujourd’hui qu’il est totalement occulté.

Pour Locchi, comme pour Adriano Romualdi, l’origine du phénomène fasciste se trouve dans Nietzsche (« la “matrice” du phénomène fasciste [ est] dans le discours de Nietzsche ».) A l’image de ce dernier qui associe mémoire ancestrale pré-chrétienne et avenir audacieux et révolutionnaire, le fascisme, partie constitutive de la Révolution conservatrice, est à la fois « repli sur les origines et projet d’avenir ».

Cette analyse de Locchi m’a frappé, car il m’a semblé que le fascisme était très exactement archéofuturiste, du nom de ce néologisme que j’ai forgé pour intituler un de mes derniers livres. Le fascisme est archéofuturiste parce qu’il veut s’appuyer sur l’archè , le commencement fondateur pré-chrétien des peuples indo-européens, afin de construire une vision du monde et un projet d’avenir post-chrétiens pour notre civilisation.

Pour Locchi, le fascisme est la première expression incarnée du Surhumanisme, dont l’origine remonte principalement à Nietzsche et à Wagner, opposition absolue à l’Égalitarisme des temps modernes, produit déspiritualisé du christianisme et cause principale de la décadence de l’oecoumène européen. Le mouvement fasciste n’a évidemment rien de matérialiste ou de politicien : il vise à instaurer une nouvelle spiritualité (donc communautaire et populaire), une nouvelle forme-de-vie a-chrétienne dans l’avenir, conforme à l’esprit archaïque des anciens cultes grecs, romains ou germaniques ; en opposition radicale, absolue, irréconciliable avec le grand cycle égalitaire commencé avec le christianisme, début de la sémitisation de l’Europe.

On ne peut qu’être frappé par la pertinence de ces vues puisque c’est bel et bien le caritarisme humanitaire et égalitaire chrétien, qu’il soit laïcisé dans la social-démocratie européenne ou encore un peu religieux dans les Églises chrétiennes modernes, qui est le principal ferment de la dégénérescence de l’identité et de la volonté des Européens.

Locchi démontre que le fascisme est, à l’échelle historique, le seul mouvement révolutionnaire et qu’Horkheimer, un des fondateurs du marxisme dissident de l’École de Francfort, avait bien raison d’affirmer que « la révolution ne peut être que fasciste ».

*************

Locchi inclut le national-socialisme et d’autres mouvements de l’époque dans l’orbe fasciste et ne limite pas celle-là à la doctrine impériale “néo-romaine” de Mussolini ; de même, il estime que, plus ou moins consciemment, depuis Nietzsche et Wagner, avec plus ou moins de pureté et de compromission, les principes généraux du fascisme ont essaimé dans toute l’Europe dans la première moitié du XXe siècle, sous des formes politiques mais aussi métapolitiques et culturelles.

Locchi entend donc l’appellation de “phénomène fasciste”, non pas, étroitement, comme un mouvement politique italien repris dans d’autres pays d’Europe et vaincu par la Seconde guerre mondiale, mais comme un mouvement global de portée historiale, comme le retour transfiguré, métamorphique, d’une conception-du-monde qui s’exprime dans tous les domaines humains, culturels, esthétiques, philosophiques, spirituels, et évidemment sociaux, économiques géopolitiques et politiques. Cette conception-du-monde, à la fois radicalement nouvelle et ancestrale, est en même temps une rupture absolue avec l’Égalitarisme – jugé ferment de décomposition à la manière d’un virus – et une volonté de projeter, de construire dans le présent si possible, mais surtout dans l’avenir un autre monde ; ce dernier, à l’inverse des utopies égalitaires (communistes, libérales, chrétiennes, etc) qui se veulent “rationnelles” mais dont les mondes projetés ne sont que des chimères impraticables qui se terminent en putréfaction et en catastrophes, n’est nullement le fruit d’un ubris “irrationnelle” mais, par le biais du mythe mobilisateur, la réappropriation par les Européens sous des formes nouvelles de leur âme oubliée — et non point perdue. Locchi est le découvreur de ce mythe surhumaniste, rappel aux vrais Européens de leur identité profonde. Cet ultra-monde auquel vise le fascisme est donc à la fois un fantastique défi historique, mais aussi une visée réalisable, à l’inverse des vaticinations anti-vitales (et de ce fait condamnées d’avance par le Tribunal de l’Histoire) de toutes les variations de l’idéologie égalitaire.

Le fascisme est donc une reconstruction métamorphique d’une conception-du-monde et d’une forme de civilisation dont les Européens ont été dépossédés par le virus égalitaire, siècle après siècle, depuis la christianisation de Rome. Sa portée est donc immense et dépasse (bien qu’il l’inclue) le champ des “programmes” politiques.

L’objet du fascisme est en effet bel et bien un changement de civilisation et pas seulement de régime. Il envisage le politique comme une véritable forme d’esthétique historique, la fonction souveraine ayant en charge de modeler sur le long terme et pour l’avenir un destin pour le peuple et un projet pour sa civilisation.

Le fascisme – avec les idéologies qu’il contient – est la seule vision du monde qui s’oppose diamétralement, et sur tous les points, dans les analyses comme dans les visées et les idéaux, à toutes les autres idéologies, qu’elles soient chrétiennes, libérales, sociales-démocrates, marxistes, etc.

Locchi démontre que ces idéologies ne divergent entre elles que superficiellement mais s’accordent sur l’essentiel, l’Égalitarisme, avec ses conséquenses connues : cosmopolitisme, universalisme, individualisme, économisme, pan-mixisme, etc. Elles forment un véritable “parti unique”, articulé en pseudopodes, innervé par la même “pensée unique” ; et le clivage politique, idéologique et philosophique en Europe depuis les années 30 ne sépare nullement la “droite” de la “gauche” (la droite n’étant qu’une gauche modérée et la gauche qu’une droite dissimulée) mais oppose explicitement ou implicitement l’ensemble des familles politiques du Système hégémonique et les courants fascistes avoués ou inavoués. Les conflits entre les droites et les gauches ne sont qu’électoralistes tandis que le conflit entre ces dernières et le fascisme est global et porte sur l’ensemble des valeurs et des visées de civilisation. Seul contre tous, tel est le destin du fascisme. Situation normale puisqu’il est le seul porteur d’un contre-projet radical.

Même s’il ne l’avoue pas toujours, le Système en est parfaitement conscient, puisque depuis les années 30 jusqu’aujourd’hui on voit fort souvent, à chaque crise politique, se constituer des “fronts antifascistes”, nommés en France “Fronts républicains”.(1)

Et c’est bien – entre autres causes – ce qui permet au fascisme de perdurer ; puisqu’il bénéficie de cette situation unique de monopole de l’opposition, qui, en dépit de la diabolisation dont font l’objet les mouvements soupçonnés d’appartenir à cette caverne maudite et peccamineuse, lui confère malgré tout un prestige et une puissance d’attraction secrète (et de recours, surtout en période troublée), qui n’auraient pas existé si le Système se fût abstenu de jeter des anathèmes quasi-religieux sur tout ce qui est supposé être infecté par le Mal fasciste.

Cette diabolisation du fascisme trouve sa cause première dans les atrocités auxquelles se serait livrée l’Allemagne nationale-socialiste avant sa défaite militaire. Mais l’argument tient mal puisque bien d’autres idéologies et systèmes politiques (les régimes communistes, les États-Unis, Israël, l’islamisme, etc.) ont perpétré et commettent des “crimes contre l’humanité” ou des “crimes de guerre” bien avérés, cette fois-ci, et jamais reconnus comme tels, jamais sources de diabolisation. L’anathème contre le fascisme date en réalité des années trente, avant les prétendues “atrocités” allemandes, et fut initié par la Guépéou soviétique, immédiatement relayée par les régimes “démocratiques” occidentaux. Troisièmement, le régime mussolinien n’a été reconnu par les vainqueurs coupable d’aucune exaction satanique, et pourtant il n’échappe pas à l’excommunication.

D’où vient donc cette démonisation du fascisme ? En réalité – et c’est là la cause seconde – elle provient de son idéologie même, en ce qu’elle réfute radicalement les axiomes de l’Égalitarisme et surtout élabore un projet de civilisation considéré comme diabolique et pervers par la cléricature du Système. Il est tout-à-fait normal que l’Égalitarisme s’émeuve et fasse donner son artillerie lourde contre une entreprise politique et civilisationnelle qui ne vise rien moins qu’à mettre fin à son règne plus que millénaire. La conception-du-monde véhiculée par le fascisme est ressentie par les élites du Système non seulement comme un défi majeur, comme une démoniaque tentation à laquelle pourraient succomber les peuples européens (intrinsèquement pécheurs), mais – sincèrement – comme une malédiction, l’incarnation du Mal, barbarie ressurgie du fonds des âges. Les courants fascistes ne sont pas, pour les partis égalitaires, des adversaires strictement politiques qui joueraient le sympathique sport de l’”alternance”, mais – à juste titre – une entreprise séculaire décidée à les éliminer définitivement du champ historique ; et une entreprise qui est déclarée hors-civilisation, c’est-à-dire hors de la civilisation occidentale qui se pense comme la seule digne de ce nom. (2)

L’explication est simple : comme l’a décelé Locchi, l’ensemble des courants égalitaires – même athées – exprime les valeurs et les utopies du christianisme, tandis que, dans la lignée de Nietzsche, l’ensemble des courants du fascisme – même s’ils absorbent des Églises chrétiennes – entend implicitement en revenir à une sensibilité spirituelle et philosophique européenne pré-chrétienne, réactualisée et durcie. Or rien n’est plus fort, plus cristallisateur de haines que les oppositions de nature religieuse ou para-religieuse. La démonisation des courants fascistes par le Système s’apparente assez exactement à la démonisation des cultes païens pendant le Bas-Empire et le Moyen Âge. L’objet du fascisme est plus ou moins consciemment ressenti comme une tentative de rétablir une éthique pré-chrétienne pour un monde post-chrétien à construire ; ce qui constitue une abomination, tant les valeurs de l’égalitarisme chrétien ont été intégrées, digérées, aborbées par l’establishment des pays européens et toute la bourgeoisie “occidentale”.

L’Égalitarisme a parfaitement perçu dans le phénomène fasciste l’ennemi absolu ; il a bien compris que l’ambition du fascisme était de même ampleur que la sienne : devenir la nouvelle conception-du-monde hégémonique en Europe ( en divorçant de manière révolutionnaire les notions d’”Europe” et d’”Occident”) Locchi ne le cache pas et comprend parfaitement cette guerre totale menée au fascisme, en évitant intelligemment de s’en plaindre.

*************

Quelles sont les principales valeurs partagées par tous les mouvements de la “sphère fasciste” depuis les années trente, et qui font entrer en transes les gardiens du Temple et les gourous de la pudibonderie égalitaire ?

On retiendra :la reconnaissance de l’inégalité de valeur entre les hommes, le différentialisme hiérarchisant entre les peuples, la recherche de l’homogénéité ethnique des nations et le refus des métissages (3 ), l’autarcie économique, l’éthique de l’honneur, l’esthétique codée comme fondement de l’art, l’éducation disciplinaire, le principe de sélection aux mérites et aux talents étendu à toute la société, l’interdiction du capitalisme spéculatif et mondialisé, l’éradication des déviances et des pathologies sociales ou sexuelles (non pas au nom d’une métaphysique mais de principes d’hygiène biologique et éthologique) ( 4), et enfin, plus ou moins consciemment formulée, le recours à la Volonté de Puissance, principe vitaliste de dépassement inégalitaire de la condition humaine, totalement incompatible avec l’humanisme chrétien fondé sur la monade métaphysique de l’Homme ou l’universalisme moral de Kant.

Mentionnons aussi la relativisation du Bien et du Mal et le dynamitage de cette dualité, opérés par Nietzsche, dans la lignée des systèmes moraux de l’Antiquité européenne.

Fascisme : pensée de la totalité, explique Locchi. Car la totalité de la vie du citoyen, dans ses aspects privés, biologiques et lignagiers, festifs et communautaires, professionnels, etc. sont rassemblés en une seule force, au sein de l’énergie commune de son Peuple, entité non plus quantitative et présentiste mais assimilée à un être historique

**************

Locchi relève qu’aujoud’hui la sphère fasciste, même si elle ne peut dire son nom, est condamnée au silence médiatique, aux persécutions, à l’exclusion. La “barbarie” fasciste n’est pas autre chose que son audace à commettre un crime de lèse-majesté contre les racines de l’humanisme égalitaire, contre sa sôtériologie et son eschatologie, péché capital que jamais le communisme (la vraie barbarie, cette fois-ci) n’avait osé commettre.

Sur le fascisme, en poursuivant la pensée de Locchi, le Règne égalitaire de l’Occident porte le même regard que les chrétiens triomphants du IVe siècle portaient sur la résistance païenne de Julien l’Apostat, que l’Église portait sur les idolâtres amérindiens ou que les Imams portent toujours sur le polythéisme vivant de l’Inde : le Mal absolu, le négationnisme obstiné de la Vérité et du Sens sacré et linéaire-ascendant de l’Histoire, l’hérésie de rejeter la doctrine du Salut – directement chrétienne ou “christianomoprphe” et laïcisée.

L’antifascisme relève donc très exactement de l’anathème, ce qui exclut toute discussion rationnelle et – par effet antidialectique – mine de l’intérieur ce discours antifasciste en conférant en creux au fascisme la légitimité de la contestation, de l’anti-dogmatisme, c’est-à-dire les vertus de la rationnalité grecque (nullement incompatibles avec la mythe), toujours tentantes pour l’âme européenne. Le doute porté par le Surhumanisme sur l’Égalitarisme, par la sphère fasciste sur le Système, est ressenti comme un ébranlement, un coup de poignard, une véritable profanation. Car l’Égalitarisme, lui, n’avait jamais douté de son triomphe. L’antifascisme n’est donc nullement une réaction politique rationnelle, mais une réaction religieuse et métaphysique.

A ce point, deux autres réflexions surgissent. Il s’agit d’abord d’expliquer les causes pour lesquelles le fascisme, issu comme l’a vu Locchi de l’initiation wagnérienne et nietzchéenne, a, dès le départ, été combattu avec une violence désespérée et acharnée par l’Occident égalitaire (dont l’asymptote fut la coalition occidentalo-communiste de la Seconde guerre mondiale). C’est parce que, pour la première fois dans son histoire, depuis la chute de l’authentique Rome impériale, l’ Égalitarisme a vu ressurgir , d’un coup, sans prévenir, comme une horrible surprise, l’Ennemi absolu qu’il croyait mort et enterré. «Le Grand Pan est de retour », écrivait significativement Montherlant dans Le solstice de Juin, au lendemain de la défaite française de juin 1940, dans laquelle il voyait la victoire de la « roue solaire » sur « le Galiléen » ; c’est-à-dire, bien au delà d’un péripétie militaire (car après tout, ce n’était pas la première fois que la France était battue militairement par un voisin), la défaite d’un «principe »(terme locchien) contre un autre que l’on croyait disparu.

Ensuite, demandons-nous pourquoi cette “sphère fasciste” est beaucoup plus combattue, censurée, pénalement poursuivie depuis les années 90 que dans l’immédiat après-guerre où le souvenir de la lutte titanesque et mythifiée contre les fascismes incarnés était encore brûlant.

Première explication : depuis la chute du communisme historique, les deux branches clônées de l’Égalitarisme n’en forment plus qu’une seule, celle du cosmopolitisme capitaliste. Cette dernière ne considère pas l’Islam comme “nouvel ennemi principal”, puisqu’il est lui aussi égalitaire, universaliste et sémitomorphe (5). Reste donc le fascisme, qui redevient le péril principal, bien qu’aucun mouvement ne s’en réclame et bien que les partis soupçonnés de s’en inspirer n’aient pas de prise sur les gouvernements européens.

Ce qui se passe aujourd’hui conforte toutes les prévisions de Locchi. A partir du moment où le Système n’a plus son frère ennemi intérieur communiste, dans les années 90, le fascisme est de nouveau désigné comme le danger absolu. Bien qu’il soit virtuel , il est soupçonné de pouvoir redevenir réel à tout moment, de pouvoir de nouveau mordre sur l’esprit public populaire des Européens de souche, toujours tenus sous surveillance, toujours inculpés de tentation d’hérésie, hantés par le retour à la “barbarie” fasciste. Certains accusent là l’idéologie dominante de “fantasmes”, mais ils se trompent. L’idéologie dominante est perspicace et elle a parfaitement raison de craindre le scénario d’un retour de flammes du fascisme, comme nous le verrons plus loin.

C’est pourquoi l’arsenal juridique sans cesse renforcé, l’assommoir de la propagande médiatique incessante, le martellement d’imprécations culpabilisatrices dirigées contre toute trace de fascisme dans l’Union européenne constituent un imposant appareil de prévention du retour de ce dernier sous une forme nouvelle. Il ne faut pas prendre les maîtres du Système pour des imbéciles.

Et cela nous indique la seconde raison de la reconstitution du “front antifasciste” par les droigauches européennes : car de fait, l’idéologie hégémonique a parfaitement décelé dans la naissance et les percées électorales de divers partis et mouvements identitaires en Europe un inquiétant signal d’alarme. Marginal, circonscrit, contrôlé dans un microscopique bouillon de culture au fond d’un bocal soigneusement caoutchoucté jusque dans les années 80, le virus fasciste, au yeux du Système, a réussi à s’évader de sa prison stérile et prophylactique pour réinfecter des partis et mouvements qui ont pignon sur rue et un début d’accès aux médias (TV notamment) ; et ce, bien que lesdits partis ou mouvements identitaires se gardent de toute référence explicite aux doctrines politiques italiennes et allemandes d’avant-guerre, et prennent la précaution dans leurs programmes (jugée parfaitement hypocrite par les maîtres du Système) d’intégrer des éléments de la vulgate égalitaire.

Le Système, par cet alourdissement des dispositions et propagandes antifascistes, vise également à s’assurer ce que j’appelle une légitimation négative. Un gouvernement se légitime “positivement” lorsqu’il convainc l’électorat de ses mérites, réalisations concrètes, améliorations des conditions de vie, etc. L’entreprise est difficile aujourd’hui pour les gouvernements européens qui peuvent de moins en moins cacher que tous les voyants sont au rouge : situation économique qui s’aggrave, insécurité croissante, colonisation migratoire massive, effondrement des repères culturels autochtones, désastres écologiques divers, soumission humiliante au suzerain américain, etc.

Les gouvernements tentent alors frénétiquement (spécialement en France) de se légitimer “négativement” : c’est nous ou le déluge, c’est notre bonne vieille “démocratie” – certes imparfaite – ou l’Hydre fasciste, la Bête immonde, la pornographie politique et morale, le saccage du Temple des Droits de l’Homme, bref, la Tyrannie aggravée par le péché mortel de l’abomination raciste. De son point de vue, le Système n’a aucun autre moyen que cette légitimation négative (binôme propagande moralisante et culpabilisante / répression judiciaire et exclusion socio-économique des Pécheurs) pour maintenir son pouvoir.

Par “Système”, il ne faut pas entendre seulement les gouvernements et appareils d’État, mais aussi les médias, les Églises, les associations subventionnées, les syndicats, l’Université, le pouvoir judiciaire, les instances culturelles, l’industrie du spectacle, les firmes capitalistes, les pouvoirs financiers etc., tous ligués contre un péril qu’ils estiment à juste titre global : celui d’une vision du monde et d’un mouvement historique qui menace l’ensemble de leurs positions sociales, de leurs idéaux, mais aussi de leurs intérêts.

Une hypothèse eût été que l’Égalitarisme appliquât au fascisme cette célèbre maxime romaine, de minimis non curat praetor, “ le préteur n’a cure des peccadilles”. Mais il ne le pouvait pas, car le fascisme n’est pas une “chose minime”. Giorgio Locchi expose dans son texte qu’il ne vise à rien moins, dans la perspective de l’”énigme” nietzschéenne, qu’« à régénérer l’histoire elle-même en provoquant le Zeitumbruch, la “cassure du temps historique” ».

*************

Dans son combat antifasciste, le Système se heurte à une délicate contradiction : fondé sur la “démocratie”, il doit mettre plus ou moins entre parenthèses ses grands principes démocratiques pour barrer la route à un éventuel néo-fascisme. Car ce n’est pas la bourgeoisie qui est soupçonnée de constituer l’assise du fascisme, mais bel et bien les peuples autochtones européens des classes moyennes et inférieures, rebaptisées “populace”. Ce qui constitue une rupture avec, par exemple, les analyses des antifascistes de gauche des années trente. D’où une double stratégie : d’une part, abolir concrètement la démocratie (au profit de la technocratie) au niveau de l’Union européenne, qui contrôle déjà 40% des réglementations de tous ordres ; d’autre part, “changer de peuple”, selon la formule de Berthold Brecht : c’est-à-dire submerger les classes moyennes et inférieures européennes autochtones sous un flot de migrants, nouvel électorat qui n’aura plus les tentations peccamineuses d’un “retour aux origines et à l’identité”. Un peuple de mulâtres sans mémoire ni projection d’avenir : voilà l’habile contre-feu allumé par l’Égalitarisme, voila le contre-poison qu’il a logiquement trouvé.

Cette stratégie, reconnaissons-le, est assez bien vue. Le seul problème est qu’elle peut prendre du temps et qu’il s’agit d’une course de vitesse. Oui, une course de vitesse entre l’arrivée à un point de rupture et de basculement où les masses européennes, encore largement majoritaires chez elles, pourront verser dans un post-fascisme de reconquête intérieure, et le moment où une certaine proportion du “peuple” ne sera plus d’origine européenne, donc absoute de toute tentation et privée de toute possibilité de porter sur le trône un avatar du fascisme.

************

Mais, se demandera-t-on : pourquoi parler au présent du fascisme et jamais au passé, comme s’il était toujours vivant ? Mais parce qu’il est toujours vivant, et plus que jamais. Locchi l’énonce dans le texte que vous allez lire avec cette notion énigmatique, mais au fond tonitruante de clarté, de catacombes, sur laquelle je vais revenir.

Car il est tout de même extraordinaire qu’un mouvement, écrasé par la guerre, interdit, qui a formellement disparu, continue de faire tant parler de lui et si peur au Système. S’agirait-il d’une sorte de mort-vivant, de fantôme ou d’ectoplasme prêt à se rematérialiser ? De Phénix renaissant de ses cendres ? Le spectre du fascisme hante les gardiens du Temple. Et ils n’ont pas nécessairement tort… D’ailleurs, ses pires ennemis n’ont pas si mal compris que cela sa nature : ils ont bien vu que sa menace existait toujours, que le défunt n’était qu’un ensommeillé en catalepsie, que la chaleur des braises était toujours intacte ; dans la langue de bois inquiète des prêtres du Système, à la fois haineuse et angoissée, on répète depuis plus de cinquante ans ce leitmotiv, d’évidente inspiration biblique : « il est toujours fécond, le ventre de la Bête Immonde ». Cet anathème – qui assimile le fascisme à l’Antéchrist de l’Apocalypse, même chez les penseurs communistes athées – trahit tout de même une certaine lucidité historique.

Car les conditions qui ont présidé à sa naissance au début du XXe siècle, loin de s’atténuer, se sont exacerbées. La progression du virus égalitaire a été telle dans les dernières décennies que la situation des peuples européens se rapproche de ce que les mathématiciens adeptes de la “théorie des catastrophes” (René Thom) appellent le “point de basculement”..

La grande angoisse du Système est qu’il se produise, dans les prochaines années, un cocktail explosif beaucoup plus corsé que dans les années trente qui, par retour du courrier, donnera lieu en Europe à la réémergence d’un second fascisme, nécessairement plus pondéreux que le premier…Cette angoisse, totalement absente jusque dans les années 80, hante aujourd’hui tous les débats idéologiques en Europe de l’ouest.

************

L’optimisme tragique de Locchi, qui me fut confirmé en lisant ce bref essai, rejoint parfaitement les positions que j’ai récemment défendues. Pour lui, le fascisme était prématuré et n’était pas mûr parce que la décomposition du système occidental-égalitaire et son niveau de décadence (dans les années Trente) n’était rien par rapport à ce que nous connaissons aujourd’hui et allons vivre.

Il se demande si « les régimes fascistes de la première moitié du XXe siècle [ ne sont pas ] apparus trop tôt, prématurément » et ne doivent pas leur surgissement à « des circonstances fortuites qui, en apparence et seulement en elle, anticipaient le futur prévu par Nietzsche. » Ce dernier, explique Locchi, estimait que son “mouvement” (Bewegung) de subversion (Umwertung) des valeurs égalitaires « ne pouvait s’affirmer que sur les ruines du système social et culturel existant », ce qui n’était pas du tout encore le cas dans les années trente, car « nous savons que le système égalitaire était en réalité encore fort et que, du point de vue nietzschéen, il était loin d’avoir épuisé ses ressources spirituelles et matérielles ».

Aujourd’hui, avec l’accélération du processus viral de dégénérescence, nous percevons que le point de rupture du système égalitaire n’est peut-être plus très loin, ce que j’ai plusieurs fois qualifié de “convergence des catastrophes”. A ce moment là seulement, un vrai fascisme serait mûr et pourrait se déployer dans l’Histoire européenne. Il serait une réponse à la mesure de la tragédie que nous allons peut-être vivre (et que l’Europe n’a encore jamais affrontée), l’ultime et la seule alternative à la pure et simple disparition de notre civilisation.

Bien entendu, un nouvel âge du fascisme ne prendra sans doute pas cette dernière dénomination. Et son visage sera très différent des mouvements des années 20 et 30. Mais l’inspiration et la vision du monde demeureront évidemment les mêmes.

Il se peut que le scénario se déroule comme je l’ai expliqué dans plusieurs de mes ouvrages récents. En ce cas, le fascisme historique ou premier fascisme n’aura été qu’une répétition générale, un premier acte, et nullement un crépuscule des dieux. Locchi : « la position extrême se fait “nihilisme positif” et veut reconstruire sur les ruines de l’Europe un “ordre nouveau” en donnant la vie au “troisième homme” ». Ce troisième homme serait, selon un mouvement de rebondissement dialectique, l’apparition métamorphique et surhumaine (du moins dans ses élites) de l’homme des paganismes gréco-hélléno-germaniques, en dépassement et en négation de l’homme décadent – et abattu par ses propres virus égalitaires, développés lentement dans la longue macération du christianisme.

Autre point, très intempestif mais fort actuel : Locchi, dans cet essai, estime que « depuis 1945, le “fasciste” qui veut conduire une action politique est obligé de la mener sous un faux drapeau et doit renier publiquement les aspects fondamentaux du “discours fasciste”, en sacrifiant verbalement aux principes de l’idéologie démocratique ». C’était vrai jusqu’à une date récente. Ce le sera de moins en moins, compte tenu de l’aggravation des circonstances. On pourra, plus qu’auparavant, critiquer ouvertement les principes du Système – en pleine faillite –, à condition qu’on ait l’intelligence de ne pas faire de références explicites (ou pire, folklo-iconograhiques) aux mouvements fascistes historiques.

Les temps s’approchent où l’on pourra tenir un discours inégalitaire, surhumaniste, révolutionnaire, débarassé de tout attribut visible des fascismes historiques. La censure du Système est beaucoup moins habile et perspicace que l’on croit, parce qu’elle s’attache aux formes plus qu’au fond, qui n’est plus maîtrisé.

Autre réflexion qui va dans le même sens : Locchi a magistralement décelé la cause profonde de l’antifascisme, qui n’a rien de politique, mais tout de philospophique : « [ce] qui commande au camp égalitaire la répression absolue du “fascisme”, [ c’est que ] le “fasciste” ne veut pas cette fin de l’histoire proposée par l’égalitarisme et il agit pour la rendre impossible. » En effet, Locchi fut le premier à mettre en lumière ce qui semble banal aujourd’hui à beaucoup d’intellectuels “identitaires”, mais ne l’était pas du tout auparavant, à savoir que la grande famille égalitaire (judéo-chrétienne, libérale, marxiste, gauchiste et, évidemment musulmane) est cimentée par sa conception escatologique et sôtériologique de l’Histoire, cette dernière étant une ligne segmentaire se dirigeant vers un point final (jugement dernier), terrestre ou metempsychique, où le Bien triomphera.

Tout à l’inverse, la vision surhumaniste de l’Histoire, exprimée par Nietzsche et ressentie par les fascismes, est aléatoire. Locchi est le seul qui l’ait formulée comme « sphérique » ( et non point “cyclique”), en ayant, le seul, compris la notion nietzschéenne d’ « éternel retour du même » – et non pas de l’”identique”. Or, le Système, avec la chute du communisme, voyait enfin approcher cette fin de l’histoire. Et c’est l’inverse qui se produit, en ce début de XXIe siècle. L’argument de diabolisation de la vision du monde fasciste, accusée d’ historicisme, d’anti-progressisme, de refus du Salut, se trouve singulièrement troublé par les événements observables, qui infirment tous l’angélisme eschatologique du Système et le projet égalitaire : l’histoire planétaire (re)devient un chaudron des sorcières et non plus un long fleuve tranquille qui coule vers la mer, Mare Tranquillitatis… La sagesse démocratique, kantienne, d’une société apaisée, multiethnique, etc.mì, n’est pas au rendez-vous. La rationalité égalitaire se dévoile comme utopie irréaliste et l’”irrationalité” fasciste comme conforme au réel.

Parce que ce nouveau siècle s’avère déjà en totale opposition avec tous les projets de l’Égalitarisme ; il sera un siècle de fer, de feu, de sang, de lutte des peuples et des civilisations entre elles, du ressurgissement des mémoires assoupies en forces formidables (regardez l’Islam…), bref il corroborera la conception-du-monde et l’intuition du fascisme au sens large, disons du nietzschéenne, et rendra stupides les rêveries des Pères de l’Église et obsolètes celles de Kant et de ses successeurs des XIXe et XXe siècles (6).

Le XXIe siècle verra, à mon sens, s’effondrer de l’intérieur la branche occidentale de l’Égalitarisme, comme a implosé son rejeton communiste. Un étroit passage sera donc laissé au Surhumanisme européen, où à autre chose qui ne sera plus du tout européen, et menace déjà… Comme dit le proverbe : ça passe ou ça casse . En optimiste tragique, Giorgio Locchi remarque que les héritiers du fascisme vivent encore aujourd’hui « dans les catacombes », mais il laisse entendre qu’on sort aussi des catacombes, comme le fit en son temps le premier christianisme… Chacun son tour.

*************

Je vous demande de conserver précieusement ce texte de Giorgio Locchi, de le lire, le relire, de le faire lire et de le ruminer. Cette préface comme l’introduction et les notes de mon très cher ami Stefano Vaj, ne sont que des écrins, des cadres où s’insère le tableau central. Car la parole de Giorgio Locchi s’écoute ou se lit lentement . On s’en imprègne, on y décèle toujours quelque chose d’imprévu, d’inquiétant, de vrai. Giorgio Locchi ne parle jamais du passé en tant que tel, comme objet mort, mais il a toujours ce clin d’œil vers l’avenir, On découvre chez lui de nouvelles lumières, comme lorsque que l’on regarde attentivement une toile de maître, des lueurs d’aube, des raisons d’espérer. Et de combattre.

Guillaume Faye

NOTES de la PRÉFACE

(1) Le discours de ces “Fronts républicains” est de désigner comme “fascistes” des forces qui dénient farouchement avoir la moindre accointance avec les fascismes historiques, ce qui est sociologiquement et philosphiquement faux, mais évidemment impossible à avouer. C’est là le “drôle de jeu” de cache-cache et de simulacres qui se joue depuis 1945 et qui aboutit à ce que le vocable “fasciste” ne survit que parce que ses plus farouches adversaires l’entretiennent comme un indispensable “chapeau sémantique” afin de ne pas perdre de vue l’ennemi mortel.

Rappelons que le mot “fascisme”, néologisme italien, renvoie aux “faisceaux des licteurs”, gardes-du-corps des magistrats romains (faisceaux de tiges de bois liées par des bandelettes et maintenant un fer de hache au sommet). Ce symbole était aussi présent dans les armoiries républicaines françaises après la Révolution, par référence à la république romaine. Par ce néologisme de “fascisme”, les révolutionnaires italiens voulaient signifier que la nation ne formait plus qu’un seul corps, qu’un seul esprit organiquement liés, rassemblés comme un faisceau d’armes, en une volonté et un destin totalisants.

(2) Même dans les traités de science politique qui se veulent descriptifs et objectifs, le phénomène fasciste est jugé de manière affective, émotionnelle, religieuse. En guise d’anthologie du genre, voici ce qu’on lit sous la plume de Philippe Nemo (Histoire des idées politiques, PUF), mêlant vérité et lucidité historique à des délires métaphysiques (soulignés) : les fascismes représentent des « pratiques anthropologiques radicalement anti-chrétiennes et anti-civiques, qui sont un rejet total non seulement des valeurs et institutions démocratiques et libérales, mais de la civilisation occidentale elle-même […] Ces monstruosités n’étaient viables que quelques décennies, puisque, quand on entend recréer le type même de lien social qui caractérisait les sociétés tribales ou archaïques, on ne peut que régresser vers le niveau de performance de ces dernières. On se place en mauvaise posture pour rester dans la course au progrès scientifique, technologique et économique, etc. » Cette vision libérale, juste sur le caractère anti-chrétien et anti-occidental du fascisme, sombre dans l’idiotie et l’absence de sens critique : car c’est précisément dans les domaines techniques et économiques que les fascismes furent plus performants et futuristes que les démocraties occidentales !

(3) La “nouvelle droite” parisienne a brouillé les cartes du discours “inégalitaire” qu’elle prétendait incarner, par l’invention du concept superficiel d’”ethnopluralisme” et par une interprétation erronée de la notion d’”Empire” (imperium), pas-de-clercs dont Giorgio se gaussait avec un mépris discret.

L’”ethnopluralisme” était de plus en plus entendu (et l’est toujours) par ces intellectuels comme l’utopique cohabitation “communautariste” d’ethnies venues du monde entier en Europe. Ce qui aboutit inévitablement à ce que H.S. Chamberlain appelait le chaos ethnique, projet dissolvant situé en plein cœur de la thématique de l’ Égalitarisme. La seule définition acceptable de l’”ethnopluralisme” eût été celle du “chacun chez soi”, et encore, cette vision fait l’impasse sur l’idée de hiérarchie qualitative entre les peuples qui, qu’on le veuille ou non, est omniprésente dans la conception-du-monde dite “fasciste”.

De même, l’idée d’”Empire” défendue par les intellectuels précités (semblable à celle de l’imperium romanum christianisé) renvoie à un amalgame de peuplades hétérogènes sans liens ethniques, à l’exact opposé de l’idée impériale européenne que défendait Giorgio Locchi et, qu’à sa suite, je poursuis : un rassemblement de peuples apparentés par les liens du sang, de l’histoire et de la culture, unis par une auctoritas supérieure en un destin commun. Les fascismes, dans leur idée d’homogénéité ethnique ne faisaient qu’appliquer le concept rationnel de philia d’Aristote : parenté ethno-culturelle comme fondement de la Cité.

Toutes ces confusions faites par les intellectuels de la mouvance franco-italienne “ND” étaient jugées par Giorgio Locchi, dans les conversations que nous eûmes, – et avant même que cette dérive ne s’aggrave comme aujourd’hui – comme le pathétique effort de gens affectivement et romantiquement tentés et marqués par certains aspects du “fascisme”, pour récupérer les concepts centraux de l’Égalitarisme, pourtant incompatibles ; et ce, dans un but – d’ailleurs manqué – de bienséance politique et sociale. Cette dérive, prévue par Giorgio Locchi, donne aujourd’hui toute sa mesure puisque les intellectuels italiens et français précités se sont constitués objectivement en opposition interne et factice au Système, alignés sur les positions “antimondialistes” simulées de la gauche, muets sur la colonisation migratoire et l’emprise de l’Islam (ou parfois même sournoisement favorables), bref récupérés tout en étant toujours exclus .

(4) Le “racisme”, au sens actuel de doctrine accordant une grande importance à l’anthropologie biologique dans la formation des civilisations et de recherche politique d’une homogénéité ethno-biologique optimale, dont on nous fait croire qu’il était pratiquement l’unique axe doctrinal des fascismes, était en fait depuis le milieu du XIXe siècle très répandu dans beaucoup de courants de toutes tendances. Disraëli, Marx, Engels, Renan étaient parfaitement racistes au sens actuel. On trouve chez Hegel (in Leçons sur la philosophie de l’histoire) des développements sur l’inégalité des races et l’impasse historique des mixages, et chez Voltaire (Dictionnaire philosophique) l’idée constante d’une hiérarchie qualitative des races, qui lui paraissait parfaitement naturelle.

D’ailleurs, sans parler de Gobineau ou de Lapouge, c’est en France (et non pas dans l’Allemagne d’après Fichte) que les théories racistes ont pris naissance, comme corpus structuré. Le mot “race”, au sens contemporain, a été créé par François Bernier en 1684 et le “racisme”, comme contestation de l’unité de l’espèce humaine, date des zoologues Linné, Maupertuis et Buffon. Bref, tout cela pour dire que le “fascisme”, notamment dans sa version allemande, n’à, à aucun moment, inventé doctrinalement le racisme – même chez des auteurs comme Rosenberg et Darré. Bernard-Henry Lévy dans l’Idéologie française l’avait très bien vu et les agités du chauvinisme “républicain” (“La France des Droits de l’Homme au dessus de tout soupçon”) avaient eu tort de le contester. Les concepts fondamentaux dudit racisme ont été élaborés (et notamment au début du XXe siècle, par les Dr Jules Souris et René Martial, de l’Université de Montpellier) par des savants ou théoriciens français, qui étaient en parfaite contradiction avec la prétentieuse posture cosmopolite et universaliste de la “Grande Nation”, mais qui, il est vrai, étaient tous des anti-cléricaux athées donc, quelque part, des non-chrétiens…C’est là toute l’ambiguité de l’”idéologie française”.

D’autre part qui sait ou qui dit que l’interdiction des mariages mixtes n’a été abolie dans 42 États qu’en 1967 par la Cour surprême américaine ? Etc.

Bref, le discours et la pratique raciales ne constituent pas l’originalité monopolistique du phénomène fasciste mais une simple composante.

(5) Certains estiment que l’Islam est un “fascisme vert”, parce qu’il serait inégalitaire. D’où l’attirance exercée par cette religion idéologique sur plusieurs courants égarés des mouvements identitaires, et ce, depuis longtemps (Siegried. Hunke, Claudio Mutti, René Guénon, etc.).

L’Islam, de fait, subordonne la femme à l’homme, soumis le non-converti (dhimmi) au musulman, l’esclave au maître. Mais cet inégalitarisme est parfaitement trivial, esclavagiste, mécaniciste. Il faut être inconséquent pour y voir un quelconque rapport avec le Surhumanisme européen.

L’Islam appartient tout entier au grand courant égalitaire : il vise le Califat universel, l’homogénéité de l’humanité dans une seule “foi”, il prône rigoureusement la même conception du finalisme historique que le christianisme, le judaïsme, le marxisme, le libéralisme, fondée sur la gnôse du Salut. Il professe aussi la croyance en un Bien et un Mal absolus.

(6) On touche là un grand paradoxe : les courants de pensée égalitaires et démocratistes occidentaux et communistes, se réclamant de la rationalité et de la sagesse (vaste imposture et récupération de la philosophie grecque), ont toujours sombré dans l’erreur historique, l’échec utopique, la prédiction jamais réalisée, la furie de la déraison, le dogme et la méconnaissance des faits, des observations anthropologiques et historiques. Tandis que les “fascismes”, accusés d’irrationalité barbare (chamanisme ?) et régressive, ont développé des principes parfaitement observables et conformes à l’expérience : la récurrence des conflits, l’antagonisme ethno-culturel des peuples, l’inégalité des formes de vie, l’homogénéité ethnique comme fondement de la permanence des formes politiques, etc.

Je peux me tromper, évidemment, mais il se pourrait que l’intuition de Giorgio Locchi fût que les «principes » fascistes, en tant que photographies réalistes et sereines de la réalité du monde, n’eussent rien à craindre du Tribunal de l’Histoire et qu’ils triompheront obligatoirement contre l’Égalitarisme. Mais – car il y a un “mais” – vaincre l’Égalitarisme ne suffit pas puisqu’il risque de s’effondrer de lui-même, ce qui a déjà commencé d’ailleurs. Ce n’est pas pour cela que le Surhumanisme, l’intuition nietzschéenne, vaincra dans l’histoire des Européens. Voici le fond de ma pensée : le “phénomène fasciste” aura bientôt le champ libre pour s’imposer, puisque son ennemi héréditaire s’épuise, rongé de l’intérieur par son manque de carburant. Son ennemi ne sera plus que sa propre absence de Volonté de Puissance face aux forces génésiques et conquérantes d’autres peuples. Je crois qu’il faut en revenir à une certaine simplicité de principes, par delà le bien et le mal. Il m’est assez difficile d’en dire plus.

A sentire il poeta aristocratico Teognide (VI-V secolo a.C.), già ai suoi tempi si doveva parlare di crisi della Tradizione: a quel tipo di Junker greco, tutti i valori superiori sembravano esser crollati dinanzi all’affermazione del dèmos. Ci sono intellettuali della Grecia antica che fanno pensare a certi loro omologhi moderni. Difensori dei valori tradizionali, essi interpretano la società a democrazia totalitaria del loro tempo come una caduta plebea e demagogica. Teognide o Pindaro, ad esempio, per diversi aspetti si assomigliano come gocce d’acqua a Jünger o a Evola: per loro un’aristocrazia democratica, estesa a tutto il popolo, è uno sproposito. Nessuno dei quattro ammise che la valenza politica dell’eguaglianza di stirpe affermatasi in modi diversi a Sparta e ad Atene, così come nel Reich del 1933, non era un principio di eguaglianza assoluta, ma l’allargamento della coscienza signorile all’intera comunità di popolo, per via del comune lignaggio di sangue. Per il reazionario, spesso difendere la casta vuol dire essere ostile al popolo.

A sentire il poeta aristocratico Teognide (VI-V secolo a.C.), già ai suoi tempi si doveva parlare di crisi della Tradizione: a quel tipo di Junker greco, tutti i valori superiori sembravano esser crollati dinanzi all’affermazione del dèmos. Ci sono intellettuali della Grecia antica che fanno pensare a certi loro omologhi moderni. Difensori dei valori tradizionali, essi interpretano la società a democrazia totalitaria del loro tempo come una caduta plebea e demagogica. Teognide o Pindaro, ad esempio, per diversi aspetti si assomigliano come gocce d’acqua a Jünger o a Evola: per loro un’aristocrazia democratica, estesa a tutto il popolo, è uno sproposito. Nessuno dei quattro ammise che la valenza politica dell’eguaglianza di stirpe affermatasi in modi diversi a Sparta e ad Atene, così come nel Reich del 1933, non era un principio di eguaglianza assoluta, ma l’allargamento della coscienza signorile all’intera comunità di popolo, per via del comune lignaggio di sangue. Per il reazionario, spesso difendere la casta vuol dire essere ostile al popolo.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Le projet d'instauration d'une société multiculturelle où les cultures, les religions, entreraient en dialogue, s'enrichissant mutuellement de leur diversité, a paru de nature à remplacer avec bonheur l'ancienne recherche d'assimilation de ceux qui venaient d'ailleurs. Les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et quelques autres ont été en pointe dans ce domaine. Et voilà que le vent tourne. Comment comprendre la montée d'un populisme xénophobe dans une bonne partie de l'Europe ? Réaction de populations déstabilisées par la crise économique mondiale et en quête d'un bouc émissaire ? Ou effet des limites d'une utopie ?

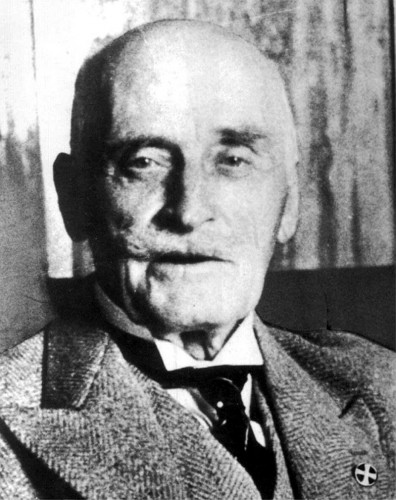

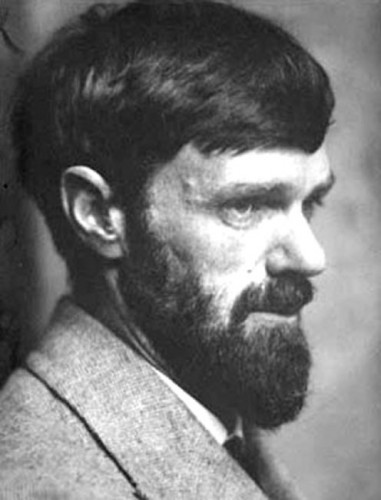

Le projet d'instauration d'une société multiculturelle où les cultures, les religions, entreraient en dialogue, s'enrichissant mutuellement de leur diversité, a paru de nature à remplacer avec bonheur l'ancienne recherche d'assimilation de ceux qui venaient d'ailleurs. Les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et quelques autres ont été en pointe dans ce domaine. Et voilà que le vent tourne. Comment comprendre la montée d'un populisme xénophobe dans une bonne partie de l'Europe ? Réaction de populations déstabilisées par la crise économique mondiale et en quête d'un bouc émissaire ? Ou effet des limites d'une utopie ? O filólogo húngaro Akos Doma, formado na Alemanha e nos EUA, acaba de publicar uma obra de exegese literária, na qual faz um paralelismo entre as obras de Hamsun e Lawrence. O ponto em comum é uma "crítica da civilização". Conceito que, obviamente, devemos apreender em seu contexto. Em efeito, a civilização seria um processo positivo desde o ponto de vista dos "progressistas", que entendem a história de forma linear. Em efeito, os partidários da filosofia do

O filólogo húngaro Akos Doma, formado na Alemanha e nos EUA, acaba de publicar uma obra de exegese literária, na qual faz um paralelismo entre as obras de Hamsun e Lawrence. O ponto em comum é uma "crítica da civilização". Conceito que, obviamente, devemos apreender em seu contexto. Em efeito, a civilização seria um processo positivo desde o ponto de vista dos "progressistas", que entendem a história de forma linear. Em efeito, os partidários da filosofia do  Lawrence, fiel em certo sentido à tradição romântica inglesa de Wordsworth, crê em uma nova adequação do Ser e da consciência. Hamsun, mais pessimista, mais dostoievskiano (daí sua acolhida na Rússia e sua influência nos autores chamados ruralistas, como Vasili Belov e Valentín Rasputin), nunca deixará de pensar que desde que há consciência, há alienação. Desde que o homem começa a refletir sobre si mesmo, se desliga da continuidade que confere a natureza e à qual deveria estar sempre sujeito. Nos ensaios de Hamsun, encontramos reflexões sobre a modernidade literária. A vida moderna, escreveu, influencia, transforma, leva o homem a ser arrancado de seu destino, a ser apartado de seu ponto de chegada, de seus instintos, mais além do bem e do mal. A evolução literária do século XIX mostra uma febre, um desequilíbrio, um nervosismo, uma complicação extrema da psicologia humana. "O nervosismo geral (ambiente) se apossou de nosso ser fundamental e se fixou em nossa vida sentimental". O escritor mostra-se a nós assim, ao estilo de um Zola, como um "médico social" encarregado de diagnosticar os males sociais com o objetivo de erradicar o mal. O escritor, o intelectual, se embarca em uma tarefa missionária que trata de chegar a uma "correção política".

Lawrence, fiel em certo sentido à tradição romântica inglesa de Wordsworth, crê em uma nova adequação do Ser e da consciência. Hamsun, mais pessimista, mais dostoievskiano (daí sua acolhida na Rússia e sua influência nos autores chamados ruralistas, como Vasili Belov e Valentín Rasputin), nunca deixará de pensar que desde que há consciência, há alienação. Desde que o homem começa a refletir sobre si mesmo, se desliga da continuidade que confere a natureza e à qual deveria estar sempre sujeito. Nos ensaios de Hamsun, encontramos reflexões sobre a modernidade literária. A vida moderna, escreveu, influencia, transforma, leva o homem a ser arrancado de seu destino, a ser apartado de seu ponto de chegada, de seus instintos, mais além do bem e do mal. A evolução literária do século XIX mostra uma febre, um desequilíbrio, um nervosismo, uma complicação extrema da psicologia humana. "O nervosismo geral (ambiente) se apossou de nosso ser fundamental e se fixou em nossa vida sentimental". O escritor mostra-se a nós assim, ao estilo de um Zola, como um "médico social" encarregado de diagnosticar os males sociais com o objetivo de erradicar o mal. O escritor, o intelectual, se embarca em uma tarefa missionária que trata de chegar a uma "correção política". 1º. A Filosofia da Vida (Lebensphilosophie) é um conceito de luta, que opõe a "vivacidade da vida real" à rigidez dos convencionalismos, aos fogos de artifício inventados pela civilização urbana para tratar de orientar a vida para um mundo desencantado. A filosofia da vida se manifesta sob múltiplas faces no contexto do pensamento europeu e toma realmente corpo a partir das reflexões de Nietzsche sobre a Leiblichkeit (corporeidade).

1º. A Filosofia da Vida (Lebensphilosophie) é um conceito de luta, que opõe a "vivacidade da vida real" à rigidez dos convencionalismos, aos fogos de artifício inventados pela civilização urbana para tratar de orientar a vida para um mundo desencantado. A filosofia da vida se manifesta sob múltiplas faces no contexto do pensamento europeu e toma realmente corpo a partir das reflexões de Nietzsche sobre a Leiblichkeit (corporeidade).

On January 7th, 1951, the Frenchman René Guénon, one of the principal representatives of Traditional thought in the 20th century, died in Cairo.

On January 7th, 1951, the Frenchman René Guénon, one of the principal representatives of Traditional thought in the 20th century, died in Cairo. Ananda

Ananda

En 1912, Maeztu había empezado a interesarse por las ideas sindicalistas y corporativistas que comenzaban a dominar en algunos círculos intelectuales europeos. No encontró, desde luego, el sindicalismo revolucionario de raíz soreliana un simpatizante en Maeztu, quien rechazó de plano sus actitudes violentas y, sobre todo, un irracionalismo tomado de Bergson; era «antiintelectual y antiinteligente», heredero de la «sofistería moderna»1. Se equivocaban, además, Sorel y sus acólitos en la percepción de la realidad social, al sostener, como el marxismo, la visión dicotómica de las clases sociales; lo que suponía, tanto a nivel teórico como práctico, una enorme simplificación, que prescindía de sectores tan decisivos como el campesinado y toda la clase media -comerciantes, industriales, pequeños rentistas, intelectuales, etc.-. El fundamento real del sindicalismo, por el contrario, era la pluralidad de las clases sociales, que, a través de sus organizaciones sindicales, se disponían a defender sus intereses. «Se funda en que las clases sociales son muchas. Y en esta multiplicidad de intereses de clase es necesario precisar y concretar los de la clase obrera, si ha de evitarse que los trabajadores tomen por propios los intereses de otras clases sociales2.

En 1912, Maeztu había empezado a interesarse por las ideas sindicalistas y corporativistas que comenzaban a dominar en algunos círculos intelectuales europeos. No encontró, desde luego, el sindicalismo revolucionario de raíz soreliana un simpatizante en Maeztu, quien rechazó de plano sus actitudes violentas y, sobre todo, un irracionalismo tomado de Bergson; era «antiintelectual y antiinteligente», heredero de la «sofistería moderna»1. Se equivocaban, además, Sorel y sus acólitos en la percepción de la realidad social, al sostener, como el marxismo, la visión dicotómica de las clases sociales; lo que suponía, tanto a nivel teórico como práctico, una enorme simplificación, que prescindía de sectores tan decisivos como el campesinado y toda la clase media -comerciantes, industriales, pequeños rentistas, intelectuales, etc.-. El fundamento real del sindicalismo, por el contrario, era la pluralidad de las clases sociales, que, a través de sus organizaciones sindicales, se disponían a defender sus intereses. «Se funda en que las clases sociales son muchas. Y en esta multiplicidad de intereses de clase es necesario precisar y concretar los de la clase obrera, si ha de evitarse que los trabajadores tomen por propios los intereses de otras clases sociales2.

Le politiche neoliberiste si avvalgono degli attuali processi di globalizzazione per incrementare in maniera pressoché illimitata le libertà personali, di associazione, di pensiero, di espressione. Ma, si chiede Bauman, «quanto è libera la libertà?» (p. 69)?

Le politiche neoliberiste si avvalgono degli attuali processi di globalizzazione per incrementare in maniera pressoché illimitata le libertà personali, di associazione, di pensiero, di espressione. Ma, si chiede Bauman, «quanto è libera la libertà?» (p. 69)?

À propos de Philippe Muray, Essais (Éditions

À propos de Philippe Muray, Essais (Éditions  “A voler scovare il suo significato più profondo, l’idea di globalizzazione rimanda al carattere indeterminato, ingovernabile e autopropulsivo degli affari mondiali, ancora, fa pensare all’assenza di un centro, di una sala comando, di un consiglio di amministrazione, di un ufficio di direzione.” Questa affermazione di Bauman, che si trova a circa metà (pag. 67) del suo saggio sintetizza la confusione, non solo terminologica, che l’autore sottolinea nell’introduzione. “Globalizzazione” è parola che più che chiarire, confonde e annulla le distinzioni; nell’introduzione Bauman cerca di spiegare come il fenomeno “globalizzazione” si presenti negli aspetti più diversi e all’apparenza inconciliabili. Se, nell’accezione più in voga, globalizzazione e localizzazione sembrano fenomeni opposti, l’analisi del sociologo polacco mostra come in realtà siano due facce della stessa medaglia; la globalizzazione, nei suoi aspetti finanziari ed economici, che sono i suoi aspetti principali, si nutre della localizzazione e della debolezza degli stati nazionali. La distinzione in classi parte dalla divisione degli spazi, chi è separato dallo spazio reale (il capitale finanziario, gli azionisti) ha perso anche le responsabilità che, in qualche modo, segnavano la vita e le azioni del capitalismo moderno: “diversamente da quanto accadeva ai proprietari terrieri assenteisti agli albori dei tempi moderni, i capitalisti e gli intermediari tardo-moderni, grazie alla nuova mobilità delle loro risorse, ormai liquide, non devono fronteggiare limiti sufficientemente reali – solidi, duri, resistenti – che dall’esterno impongano loro linee di condotta.”(p.14). Il mondo si divide, quindi, in globali e locali, in un’élite che vive svincolata dai vincoli spaziali e una maggioranza di persone che ha perso gli spazi caratteristici della formazione della pubblica opinione, e questa distinzione sembra essere molto proficua ai fini della corretta comprensione del mondo contemporaneo.

“A voler scovare il suo significato più profondo, l’idea di globalizzazione rimanda al carattere indeterminato, ingovernabile e autopropulsivo degli affari mondiali, ancora, fa pensare all’assenza di un centro, di una sala comando, di un consiglio di amministrazione, di un ufficio di direzione.” Questa affermazione di Bauman, che si trova a circa metà (pag. 67) del suo saggio sintetizza la confusione, non solo terminologica, che l’autore sottolinea nell’introduzione. “Globalizzazione” è parola che più che chiarire, confonde e annulla le distinzioni; nell’introduzione Bauman cerca di spiegare come il fenomeno “globalizzazione” si presenti negli aspetti più diversi e all’apparenza inconciliabili. Se, nell’accezione più in voga, globalizzazione e localizzazione sembrano fenomeni opposti, l’analisi del sociologo polacco mostra come in realtà siano due facce della stessa medaglia; la globalizzazione, nei suoi aspetti finanziari ed economici, che sono i suoi aspetti principali, si nutre della localizzazione e della debolezza degli stati nazionali. La distinzione in classi parte dalla divisione degli spazi, chi è separato dallo spazio reale (il capitale finanziario, gli azionisti) ha perso anche le responsabilità che, in qualche modo, segnavano la vita e le azioni del capitalismo moderno: “diversamente da quanto accadeva ai proprietari terrieri assenteisti agli albori dei tempi moderni, i capitalisti e gli intermediari tardo-moderni, grazie alla nuova mobilità delle loro risorse, ormai liquide, non devono fronteggiare limiti sufficientemente reali – solidi, duri, resistenti – che dall’esterno impongano loro linee di condotta.”(p.14). Il mondo si divide, quindi, in globali e locali, in un’élite che vive svincolata dai vincoli spaziali e una maggioranza di persone che ha perso gli spazi caratteristici della formazione della pubblica opinione, e questa distinzione sembra essere molto proficua ai fini della corretta comprensione del mondo contemporaneo.