Frente al concepto totalitario y reduccionista del hombre como entidad unidimensional, acuñado por Herbert Marcuse, nosotros diversificamos lo que desde una posición clásica-liberal se vería como un único nivel, en multitud de dimensiones que –básicamente- se reagrupan en cuatro grandes estadios: la dimensión microfísica (la energía elemental), la macrofísica (la materia), la biológica (la vida como sistema orgánico) y la histórico-cultural. Así, el fundamento de lo específicamente humano se da por la intercombinación de las cuatro dimensiones, que sin ser de la misma naturaleza, guardan entre sí un equilibrio armónico, como un 'compositum', es decir, como un elemento estructural del que interesa retener, no difuminar, sus elementos reales y sustantivos.

Frente al concepto totalitario y reduccionista del hombre como entidad unidimensional, acuñado por Herbert Marcuse, nosotros diversificamos lo que desde una posición clásica-liberal se vería como un único nivel, en multitud de dimensiones que –básicamente- se reagrupan en cuatro grandes estadios: la dimensión microfísica (la energía elemental), la macrofísica (la materia), la biológica (la vida como sistema orgánico) y la histórico-cultural. Así, el fundamento de lo específicamente humano se da por la intercombinación de las cuatro dimensiones, que sin ser de la misma naturaleza, guardan entre sí un equilibrio armónico, como un 'compositum', es decir, como un elemento estructural del que interesa retener, no difuminar, sus elementos reales y sustantivos.mardi, 28 septembre 2010

El Hombre Multidimensional - 11 Tesis sobre el Hombre

Frente al concepto totalitario y reduccionista del hombre como entidad unidimensional, acuñado por Herbert Marcuse, nosotros diversificamos lo que desde una posición clásica-liberal se vería como un único nivel, en multitud de dimensiones que –básicamente- se reagrupan en cuatro grandes estadios: la dimensión microfísica (la energía elemental), la macrofísica (la materia), la biológica (la vida como sistema orgánico) y la histórico-cultural. Así, el fundamento de lo específicamente humano se da por la intercombinación de las cuatro dimensiones, que sin ser de la misma naturaleza, guardan entre sí un equilibrio armónico, como un 'compositum', es decir, como un elemento estructural del que interesa retener, no difuminar, sus elementos reales y sustantivos.

Frente al concepto totalitario y reduccionista del hombre como entidad unidimensional, acuñado por Herbert Marcuse, nosotros diversificamos lo que desde una posición clásica-liberal se vería como un único nivel, en multitud de dimensiones que –básicamente- se reagrupan en cuatro grandes estadios: la dimensión microfísica (la energía elemental), la macrofísica (la materia), la biológica (la vida como sistema orgánico) y la histórico-cultural. Así, el fundamento de lo específicamente humano se da por la intercombinación de las cuatro dimensiones, que sin ser de la misma naturaleza, guardan entre sí un equilibrio armónico, como un 'compositum', es decir, como un elemento estructural del que interesa retener, no difuminar, sus elementos reales y sustantivos.

00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, anthropologie, homme multidimensionnel |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 27 septembre 2010

Conservadurismo revolucionario frete a neoconservadurismo

00:10 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, révolution conservatrice, théorie politique, politologie, sciences politiques, conservatisme, droite, néo-conservatisme, néo-conservateurs, idéologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 23 septembre 2010

Scruton over de Natiestaat, Nation-Building en Wagner

Scruton over de Natiestaat, Nation-Building en Wagner

Op vrijdag 23 juni jl. gaf de conservatieve filosoof Roger Scruton een lezing over de crisis die het multiculturele dogma in onze samenleving heeft veroorzaakt. Net voor de lezing had ik een kort gesprek met Scruton over de natiestaat, nation-building in Irak en de opvoering van Wagners Ring-cyclus door de Vlaamse opera.

Op vrijdag 23 juni jl. gaf de conservatieve filosoof Roger Scruton een lezing over de crisis die het multiculturele dogma in onze samenleving heeft veroorzaakt. Net voor de lezing had ik een kort gesprek met Scruton over de natiestaat, nation-building in Irak en de opvoering van Wagners Ring-cyclus door de Vlaamse opera.

U noemt de natiestaat de grootste Europese verwezenlijking. De Europese Unie heeft dat erfgoed weggegooid. Waarom gelooft u niet dat economische samenwerking conflicten tussen Europese naties zal voorkomen?

Economische samenwerking heeft nooit conflicten voorkomen in het verleden, nietwaar? Natuurlijk is economische samenwerking een goede zaak op zich, maar conflicten hebben hun oorsprong in allerlei rivaliteiten die niets met economie hebben te zien: immigratie en emigratie, bedreigde grenzen, taalverschillen, religieuze verschillen, enz. Het volstaat niet om te zeggen dat we mensen gaan aanmoedigen om handel te drijven met elkaar. Samenwerking tussen a en b is enkel mogelijk indien a zich onderscheidt van b. Indien het onderscheid van de natiestaat verloren gaat, verlies je ook ondernemingen.

Uw verdediging van de natiestaat wordt bekritiseerd door diegenen die menen dat de geschiedenis van de Europese natiestaat samenvalt met de donkerste periode van de Westerse beschaving: kolonialisme, imperialisme, fascisme en nationaal-socialisme. Wat zegt u daarop?

Eerst en vooral, wat is er verkeerd met kolonialisme en imperialisme? Wat is de Europese Unie, als het geen imperialisme is? Empire is een natuurlijk iets voor mensen en het is een manier om conflicten te overwinnen. Over fascisme zou ik zeggen dat het uiteraard gaat om een verminkte vorm van de natiestaat. De natiestaat bestaat in Engeland op zijn minst sinds Shakespeare’s verheerlijking ervan. En de donkerste periode in de Europese geschiedenis werd veroorzaakt door een pathologische vorm van Duits nationalisme, niet door de natiestaat.

Menig islamitisch immigrant kent geen territoriale loyaliteit welke een voorwaarde is voor burgerschap in de natiestaat. Wat te doen met diegenen die niet willen assimileren?

Het correcte beleid tegenover diegenen die niet willen assimileren is hen de optie te geven om elders te gaan waar ze dat wel kunnen, zoals bijvoorbeeld, waar ze vandaan komen.

Er wordt nu veel gepraat over een Amerikaans imperium. Hoe kijkt u daar tegen aan?

Het gaat niet om imperialisme van de oude stempel. Natuurlijk gebruiken de Amerikanen hun macht om – in hun overtuiging – overal ter wereld democratische regeringen te stichten omdat zij denken dat democratie de enige weg naar stabiliteit is. Welke andere vorm van stabiliteit is er in deze moderne wereld? Ik zeg niet dat de Amerikanen het recht hebben om hun macht op deze wijze te gebruiken. Niettemin, dat is hoe ze het doen. Het is niet hetzelfde als imperialisme. Integendeel, het is een poging om onafhankelijke staten te creëren door dictators te verwijderen.

Irak is met zijn met artificiële grenzen een product van het kolonialisme. Zijn de Amerikanen niet gedoemd om te falen in hun nation-building aldaar?

Ik hoop het niet maar het is wel waarschijnlijk voor de redenen waarnaar je verwijst. Irak is een volkomen artificiële staat net zoals België. In een regio die de natiestaat niet heeft gekend is het zeer onwaarschijnlijk om te slagen. Mijn eigen mening is dat de correcte benadering tegenover Irak is om het op te splitsen in een Koerdisch, Sjiitisch en Soennitisch gedeelte.

U bent Wagner-kenner. De Vlaamse Opera gaat Wagners ‘Der Ring des Nibelungen’ (de Ring-cyclus) opvoeren. Momenteel wordt Das Rheingold vertoond. De regisseur heeft echter de context van de Germaanse mythologie overboord gegooid en plaats de opera in een geglobaliseerde internetgemeenschap. Wat denkt u van zo’n interpretatie?

De gewoonte om de opera’s van Wagner te verminken is nu zodanig diep in onze cultuur verankerd dat men niet kan hopen dat ze vertoond zullen worden zoals hij het bedoeld heeft. Indien men de Ring-cyclus ontdoet van de openbaring van de natuur, de jager-verzamelaar gemeenschap, de akkerbouw en de rol van de goden daarin, dan neem je de structuur van het muziekdrama weg. De Ring-cyclus heeft vele betekenissen maar het heeft deze omdat het ook een letterlijke betekenis heeft. Als je de letterlijke betekenis vernietigt, vernietig je ook al de andere.

De regisseur [Ivo Van Hove] zal zich waarschijnlijk verdedigen door te stellen dat hij Wagner vertaalt naar de moderne wereld van vandaag.

De Ring-cyclus is een schitterend portret van de moderne wereld, net omdat het gesitueerd is in mythische tijden. Door deze mythische tijden te creëren maakt Wagner het mogelijk om onze eigen toestand te zien. Als je het vastpint op het huidige moment van de internetcultuur, dan verlies je die mythische tijd en verlies je die eerste moderne betekenis zodat het morgen al verouderd zal zijn.

Scruton in het Nederlands:

Roger Scruton heeft een uitzonderlijk hoogstaand oeuvre van meer dan 30 boeken geschreven waarbij hij diepgang combineert met breedte: of hij nu schrijft over de dreiging van de islam, over Westerse filosofie, over het conservatisme, over esthetica, over moderne cultuur en zelfs over seksuele begeerte, het is steeds met een professionalisme dat de specialist versteld doet staan.

De betekenis van het conservatisme (Edmund Burke Lezing I, Aspekt, 2001)

Voor de Edmund Burke Stichting sprak Scruton over zijn eigen conservatieve overtuiging en zijn ervaring met mei ’68. Een ideale inleiding met bibliografie.

Het Westen en de islam – Over globalisering en terrorisme (Houtekiet, 2003)

De botsing met de islam dwingt ons, aldus Scruton, om grondig na te denken over de fundamenten van onze politieke ordening.

Moderne cultuur – Een gids voor kritische mensen (Agora, 2003)

Tegenover de richtingloze moderne cultuur plaatst Scruton het spirituele houvast dat onze traditie biedt en houdt hij een warm pleidooi voor ‘hoge cultuur’.

Andere: Filosofisch denken – Een handleiding voor nieuwsgierige mensen (Bijleveld, 2000). In de reeks ‘Kopstukken Filosofie’ verschenen tevens vertalingen van zijn werken over Spinoza en Kant (Lemniscaat, 2000).

Meer informatie op Scrutons website.

00:15 Publié dans Philosophie, Réflexions personnelles, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, grande-bretagne, angleterre, conservatisme, nationalisme, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Serge Latouche et le refus du développement

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986

La problématique, universelle, du développement économique et social des pays faisant partie de ce que l'on appelle le Tiers Monde, constitue, depuis maintenant plusieurs décennies, un champ de débats et de controverses interminables. Deux écoles se présentent. L'une prétend que, dans une vision linéaire occidentale de l'histoire des peuples, la voie du développement est le passage obligé de tous les peuples sur le chemin de leur "évolution". Cette vision regroupe dans une conclusion commune les émules de l'école libérale (favorable non seulement au développement d'un marché mondial mais aussi à la liberté totale des échanges de biens et marchandises) et une partie de l'école marxiste, issue partiellement des mêmes doctrines propres aux économistes du XVIIIème siècle. L'autre école ne présente pas la même cohérence. Globalement, elle nie que le développement soit le résultat d'une série de mécanismes socio-économiques répétitifs et affirme même que les formes du développement "à l'occidentale" ne sont pas nécessairement positives en soi, ne favorisent pas obligatoirement le bien-être de ces peuples et ne contribuent pas automatiquement à la préservation de leurs identités.

Serge LATOUCHE, spécialiste du Tiers Monde, épistémologue des sciences sociales, est aussi professeur d'économie politique. Sa démarche se présente, dès le départ, comme un refus de l'école matérialiste orthodoxe, que ce soit dans sa version libérale ou marxiste. Pour lui, l'idéologie du développement constitue d'une part une idéologie de camouflage et, d'autre part, une négation plus ou moins avouée des identités ethno-culturelles. Idéologie de camouflage: l'idée de développement cache médiocrement un paradigme essentiel de la pensée issue de la matrice judéo-helléni- stique. Il y a probablement une forme de "ruse de la raison occidentale" qui assure ainsi son pouvoir de domination, pouvoir colonial proprement dit, sur les pays dits "sous-développés" ou "moins avancés" (la variété des catégories de dénomination de ces pays révèlent bien le caractère idéologique des analyses et non la neutralité du langage prétendument scientifique).

Qu'est-ce que le développement? Une approche vulgaire répondrait sans hésitation: le bien-être des masses et un "niveau de vie" élevé (équivalent au moins à l'American Way of Life). Cette réponse constituerait une fois de plus un camouflage du véritable discours idéologique qui sous-tend cette déclaration de principe aussi simpliste qu'intéressée. Serge LATOUCHE nous le rappelle: jusqu'à présent, toutes les expériences de politiques de développement ont échoué... Toutes les techniques ont fait la preuve de leur inefficacité... D'ailleurs face à ces échecs répétés, certains ont pu parler de "mythe du développement" (Cf. Celso FURTADO ou Candido MENDES). Le résultat de ces tentatives est catastrophique: exode rural massif, qui a entraîné non seulement une désertification des campagnes (avec des effets explicites comme la baisse de la capacité de production agricole du pays, donc l'aggravation de la dépendance alimentaire et, en même temps, la dégradation des conditions écologiques sur les terres laissées à l'abandon) mais aussi une "clochardisation" monstrueuse des paysans dans les périphéries des grandes cités occidentalisées (le phénomène des bidonvilles dans les mégalopoles comme Mexico, le développement de la criminalité juvénile comme à Rio de Janeiro ou certaines grandes villes africaines, l'augmentation des activités économiques parallèles à l'économie mondiale localisée, etc..). Phénomène aussi de destructions des tissus locaux de production s'inscrivant dans une logique mondialisée de division et de délocalisation des tâches (Cf. les stratégies des firmes transnationales).

Dans un certain nombre de ces pays, les recettes nouvelles procurées par l'exploitation des ressources locales, soit directement exploitées par l'Etat (version post-nassérienne en Egypte, par ex.) soit concédées à des entreprises étrangères (Cf. le cas d'Elf Aquitaine, multinationale pétrolière française, au Gabon), ces profits réalisés par cette rente naturelle, furent réutilisés dans le sens d'un mode de développement copié des modes des pays du centre du système. La construction d'énormes complexes industriels (Nigéria, par ex.), qui exigeait d'énormes investissements et dont les profits espérés en termes de développement industriel national et d'implantation sur les marchés mondiaux, fut refusée malgré les espoirs des dirigeants locaux. Ces investissements furent surtout l'occasion, pour les entreprises étrangères (bâtiments et travaux publics comme Bouygues en France), de réaliser de substantiels chiffres d'affaires sur les chantiers ouverts. Parallèlement à ces recettes, on constate que le système bancaire occidental, alléché par ce "développement" des pays du Tiers Monde, pratique alors une politique de crédit très large, dépassant même souvent les règles de sécurité généralement admises en la matière par les professionnels eux-mêmes. D'où, dans les années 80, l'affolement du système bancaire occidental face au montant de la dette internationale, surtout aggravé par l'insolvabilité évidente des pays endettés (la crise pétrolière de 1973 est aujourd'hui passée et on peut constater sans aucun effort que le marché pétrolier est aujourd'hui victime d'une crise des prix à la baisse). La rente n'est plus le gage certain d'une solvabilité.

Pour E. MORIN, cette crise du développement, c'est à la fois la crise de l'idéologie occidentale sous la forme de deux de ses mythes fondateurs (conquête de la nature-objet par l'homme souverain et triomphe de l'individu atomisé bourgeois) et "le pourrissement du paradigme humanistico-rationnel de l'homo sapiens/faber"...

Par ailleurs, Serge LATOUCHE pose ensuite la question fondamentale, valable pour toute idéologie universaliste: "Y a-t-il un niveau de bien-être quantitativement repérable et ayant une signification dans l'absolu?" (p.9). Cette "absolutisation", dans le temps et dans l'espace, des valeurs occidentales, tant au niveau des valeurs fondamentales que dans les pratiques concrètes de réalisation, se pose aussi dans la remise en question des idéaux occidentaux: 1) idéologie des droits de l'homme (qui ne sont plus les droits que l'on peut concevoir dans un système de valeurs spécifiques comme celles qui président à l'Habeas Corpus des cultures anglo-saxonnes) à prétention universaliste et impérialiste (Reagan prétend justifier ses multiples agressions dans le monde au nom d'une vague référence à cette idéologie), 2) système de "démocratie représentative" idéologiquement et politiquement hégémo- nique (cette valorisation absolue impliquant aussi une dévalorisation des autres systèmes, de tous les autres systèmes politiques), etc... Le paradigme occidental du développement se traduit en fait dans ce que Serge LATOUCHE nomme une "objectivation du social".

Cette objectivation, qui passe par l'acquisition théorique des formes de vie occidentales (possession des biens de consommation utiles) se conjugue avec une utilisation neutralisée de la technique. Cette dernière est alors perçue comme purement "naturelle", moyen objectif de maîtrise, donc sans caractère culturel et "engagé". Serge LATOUCHE ajoute: "L'objectivation du développement est la source de la conception "technique" des stratégies de développement". La question, précise-t-il afin de parer à toute fausse critique (du style: "c'est trop facile de refuser le développement quand on en bénéficie soi-même"), n'est pas de dire non à une augmentation des conditions matérielles d'existence des hommes, mais de traduire le développement dans un schéma qui respecte et tienne compte des spécificités culturelles de chaque peuple. Le développement ne doit pas, en sus d'une paupérisation des peuples, favoriser le phénomène majeur de déculturation. L'auteur précise que le tort provoqué par le développement aux peuples est bien celui-là et que sa nature est d'être radical. En effet, le développement est -il faut le souligner- un "paradigme occiden- tal". Il s'agit d'une expérience historique liée à un ensemble de valeurs propres à une aire culturelle, globalement judéo-chrétienne. LATOUCHE écrit: "Le développement, c'est un regard sur le monde qui vise à valoriser celui dont il émane et à dévaloriser l'autre". Il ajoute que proposer cette expérience en modèle universel indépassable est un "maquillage" de l'impérialisme de l'Occident. Certains, plus précis, préfèrent parler de "néo-colonialisme".

Nous ne prétendons pas épuiser toute la richesse des réflexions économiques et culturelles de ce livre. Les analyses des principes d'autodynamisme du capital, le débat sur l'antériorité du capitalisme sur l'impérialisme (thèse léniniste classique) contesté par Serge LATOUCHE, sont quelques-uns des éléments de ce livre magistral. Citons, en guise de conclusion, ces quelques phrases: "Finalement, par des voies différentes, libéraux et marxistes se rejoignent sur ce même "diagnostic réaliste". Ils communient dans la même vision occidentale d'une histoire unidimensionnel- le". "En limitant dans le résultat du mouvement de leur analyse théorique la portée des destructions à leur portée strictement économique, les marxistes réduisent le sous-développement des pays victimes à un recul des forces productives et non à la destruction des bases d'une autre forme d'épanouissement historique. L'équation 'sous-développement = retard' n'est tautologique que si le champ du possible est réduit à une ligne d'évolution unique, sur laquelle on ne peut effectivement qu'être en avance ou en retard".

Deux citations qui résument la position de Serge LATOUCHE: refuser les analyses purement économiques pour introduire les paramètres culturels et politico-historiques, non pas comme critères exogènes, de pure extériorité par rapport à un soi-disant "système" infrastructurel de nature quantitative et économique, mais comme sujets actifs de la réflexion analytique. Une indépendance intellectuelle que tous nos lecteurs apprécieront.

Ange SAMPIERU.

Serge LATOUCHE, Faut-il refuser le développement?, PUF, Paris, 1986, 135 FF.

00:05 Publié dans Economie, Philosophie, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : économie, développement, philosophie, sociologie, théorie politique, politologie, sciences politiques, anti-utilitarisme, mauss, serge latouche |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 20 septembre 2010

Gnose et politique chez Jacob Taubes

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986

Gnose et politique chez Jacob Taubes

Gnose et politique. Apparamment deux do- maines sans rapports aucuns l'un avec l'autre. La Gnose, c'est la théologie, la religion de la fuite hors des vanités de ce bas monde. La Gnose, c'est le refus de l'histoire, donc l'exact opposé du politique qui, lui, est immersion totale dans l'imma- nence de la Cité, dans le grouillement des passions et des intérêts. Pour Jacob TAUBES, pourtant, il est possible d'interpré- ter historiquement le déploiement des idéaux gnostiques, de repérer les traces que le mental gnostique a laissé, par le truchement du christianisme, dans les idéologies politiques. Ce travail de recherche, il l'a entrepris lors d'un colloque de la Werner-Reimers-Stiftung, tenu à Bad Homburg en septembre 1982. Les actes de ce colloque sont désormais disponibles sous forme de livre (références infra).

Gnose et politique. Apparamment deux do- maines sans rapports aucuns l'un avec l'autre. La Gnose, c'est la théologie, la religion de la fuite hors des vanités de ce bas monde. La Gnose, c'est le refus de l'histoire, donc l'exact opposé du politique qui, lui, est immersion totale dans l'imma- nence de la Cité, dans le grouillement des passions et des intérêts. Pour Jacob TAUBES, pourtant, il est possible d'interpré- ter historiquement le déploiement des idéaux gnostiques, de repérer les traces que le mental gnostique a laissé, par le truchement du christianisme, dans les idéologies politiques. Ce travail de recherche, il l'a entrepris lors d'un colloque de la Werner-Reimers-Stiftung, tenu à Bad Homburg en septembre 1982. Les actes de ce colloque sont désormais disponibles sous forme de livre (références infra).

Le thème central, celui de la Gnose comme phénomène religieux, a déjà été abondem- ment exploré. Mais uniquement en tant que phénomène religieux de la fin de l'antiquité. Lors du colloque de Bad Homburg, la plupart des participants ont d'ailleurs abordé la Gnose sous l'angle strictement théologique, relatant ses avatars antiques. La Gnose n'est pourtant pas morte; elle s'est infiltrée dans le discours politique moderne. Odo MARQUARD définit la Gnose comme suit: "La Gnose est la positivisation de la Weltfremdheit (le fait d'être étranger au monde) et la négativisation du monde". Selon MARQUARD, la Gnose génère une conception eschatologique de l'histoire qui juge mauvais le monde tel qu'il est et valorise du même coup toute marginalité affichée par rapport à lui. Le Moyen Age jugule les débordements de l'eschatologisme, en posant un Dieu "bon", créateur d'un monde globalement positif. Ce monde, produit d'un créateur bon, ne peut en conséquence qu'être bon, conforme à sa bonté infinie. Le Moyen Age met donc un terme à la Weltfremdheit de la Gnose et revalorise la création. L'Augustinisme part du principe que cette "bonne création", ce "bon monde" a été perverti(e) par l'homme qui a abusé de sa liberté et s'est servi des richesses de cette création pour satisfaire des appétits de puissance. Le "bon monde", comme le "Bon Dieu", sont victimes de la "malifacture" de l'homme. Pour MAR- QUARD comme pour le théologien et philosophe Hans BLUMENBERG, le nomina- lisme constitue un retour de la Gnose en restituant au "Bon Dieu" une totale liberté d'action et donc une irresponsabilité vis-à-vis de ses créations qui, automatiquement, ne sont plus globalement considérées comme positives.

Cette "maléfaction" du monde provoque l'âge des révolutions populaires, des contestations sociales, des guerres de religions, parce que les hommes veulent abattre le monde tel qu'il est pour le remplacer par un monde idéal. A la suite de ces querelles, de ces guerres civiles perma- nentes, l'Europe connaîtra un deuxième dépassement du mental gnostique grâce à la "neutralisation" (Carl SCHMITT en parlera abondemment, dans le sillage de ses études sur HOBBES). L'Etat hobbesien neutralise ainsi les querelles religieuses; il valorise le monde régi par le Prince. Un siècle plus tard, LEIBNIZ parlera du meilleur Dieu, créateur du meilleur des mondes possibles. Dans cette optique, l'immanence acquiert à nouveau une valeur positive. La réalité de l'existence est acceptée telle quelle par les Lumières anglo-saxonnes. Le monde est acceptée mais, simultanément, dépourvu de tout caractère sensationnel.

A cette disparition du merveilleux et de l'enthousiasme eschatologique, succédera iné- vitablement la récidive gnostique, avec le pessimisme de ROUSSEAU et le concept marxiste d'aliénation. Pour MARQUARD, cette récidive gnostique recèle un danger très sérieux: celui de ne plus tenir compte des réalités complexes du monde immanent (jugées reflets du mal en soi) et d'engendrer une praxis du politique reposant sur le tout-ou-rien.

L'objet du colloque de Bad Homburg était d'accepter cette interprétation de l'histoire des idées politiques en Europe ou de la réfuter. Pour le professeur berlinois Richard FABER, pourfendeur génial de la notion d'Occident (Cf. Orientations no.5), le chemi- nement de MARQUARD est typiquement libéral, rattachable aux Lumières anglo-saxonnes, qui biffent des esprits les enthousiasmes et les fureurs révolutionnaires. Le Dieu "bon" des Lumières anglo-saxonnes, mais aussi de LEIBNIZ, est, pour MARQUARD, mort sous les coups de la récidive gnostique et du romantisme comme le signale un autre participant au colloque, Ioan P. CULIANU. Pour FABER, les thèses de MARQUARD expriment ipso facto un néo-conservatisme rigide, à mettre en parallèle avec la renaissance des thèses néo-libérales anti-révolutionnaires de HAYEK et de von MISES. L'alibi de MARQUARD, affirme FABER, est son "polythéisme", en tant qu'acceptation des diversités du monde. Mais ce polythéisme, ajoute encore FABER, minimise la fonction politique, qui est par définition transformatrice et quasi-prophéti- que. Les dieux du polythéisme marquardien sont "la science, la technique et l'économie" qui engendreront la neutralisation dont notre époque, héritière directe des gnoses romantique et marxiste, aurait rudement besoin.

Dans une seconde contribution au colloque de Bad Homburg, FABER s'attaque au théologien et philosophe germano-américain Eric VOEGELIN. Si MARQUARD et BLUMENBERG valorisaient essentiellement l'anti-gnosticisme des Lumières anglo-saxon- nes, VOEGELIN valorise, lui, la neutralisation médiévale de l'eschatologisme gnostique. Il y voit le véritable génie de l'Occident car, dans le libéralisme philoso- phique du XVIIIème siècle et dans le positivisme comtien, se cache l'idée d'une révolution permanente, d'une incomplétude du monde qui se "guérit" par de petites interventions chirurgicales. Le monde n'est pas accepté, dans ces philosophies sociales et politiques, comme globalement "bon". Dans les débats politiques, cela engendre une praxis marquée d'indécision voire un chaos non violent. Pour FABER, pourtant, VOEGELIN, BLUMENBERG et MARQUARD doivent être renvoyés dos à dos comme produits "occidentaux" qui refusent de percevoir le monde comme tissu conflictuel incontournable.

On le constate: le débat est sans fin, il interpelle toute l'histoire spirituelle et intel- lectuelle de l'Europe. Le politique véhicule nécessairement la gnose et nier les éléments gnostiques correspond à une négation partielle du politique.

Autre trésor que nous avons découvert dans les actes de cet époustouflant colloque, qui nous ouvre de vastes horizons: un essai d'Ekkehard HIERONIMUS sur le dualisme et la Gnose dans le mouvement völkisch allemand et plus précisément dans les cénacles qui ont adhéré au national-socialisme. Nous y reviendrons dans une prochaine contribution...

Robert STEUCKERS.

Jacob TAUBES, Gnosis und Politik, (Religionstheorie und Politische Theologie, Band II), Wilhelm Fink Verlag / Verlag Ferdinand Schöningh, München/Paderborn, 1984, 306 S., 78 DM.

00:05 Publié dans Philosophie, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gnose, politique, politologie, sciences politiques, philosophie, jacob taubes, tradition, eschatologie, christianisme, judaïsme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 19 septembre 2010

J. J. Esparza: de la postmodernité

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986

De la post-modernité

José Javier ESPARZA

La post-modernité est à la mode depuis une bonne décennie. Le terme "post-moderne" a été forgé par le philosophe français Jean-François LYOTARD qui entendait exprimer un sentiment hyper-critique, généré par le désenchantement que suscitaient notre époque (in: La condition postmoderne, Editions de Minuit, Paris, 1979). Depuis lors, les interprétations du phénomène post-moderne se sont succédé pour être appliquées sans trop d'ordre ni de rigueur. On en est même venu à l'identifier à une mode musicale, ce qui, finalement, revient à ne percevoir que la partie d'un tout. La musique hyper-sophistiquée par la technique, les "comics" américains ou la bande dessinée européenne, la mode, le foisonnement des manifestations artistiques de coloration dionysia- que ne sont ni plus ni moins que des facettes de la post-modernité. Mais les facettes les plus visibles donc, a fortiori, les plus appréciées par la culture mass-médiatique. Avant toute chose, il convient de comprendre ce qui a précédé ces phénomènes pour éviter de nous fourvoyer dans une analyse trop fragmentaire de la post-modernité.

Présentisme et désenchantement

Quels sont les facteurs sociologiques qui définissent la post-modernité? Pour Fernando CASTELLO, journaliste à El Pais, il s'agit de la vogue post-industrielle, portée par l'actuelle révolution scientifique et technique qui implique l'abandon des fonctions intellectuelles à la machine et se manifeste dans l'univers social par une espèce de nihilisme inhibitoire, par un individualisme hédoniste et par le désenchante- ment (1). D'autres, tel Dionisio CAÑAS, nous décrivent l'ambiance émotionnelle de l'attitude post-moderne comme un déchantement par rapport au passé marqué par l'idéologie du "progrès". Cette idéologie a donné naissance à la modernité et aujourd'hui, sa disparition engendre une désillusion face à un présent sans relief ainsi qu'une forte sensation de crainte face au futur immédiat. L'ensemble produit une vision apocalyptique et conservatrice, négatrice de la réalité, vision qui, selon CAÑAS, coïncide avec une esthétique "réhumanisante", anti-moderne et, parfois, engagée. Une telle esthétique avait déjà été annoncée par Gimenez CABALLERO, dans son ouvrage Arte y Estado, publié en 1935 (2). Pour ces deux auteurs, il s'agit, en définitive, d'un retour au conservatisme.

Entendons, bien sûr, que ce conservatisme ne saurait se réduire à un mental "droitier". Guillau- me FAYE (3) parle, par exemple, d'un néo-conservatisme des gauches, régressif mais tou- jours égalitaire, qui survient lorsque le progressisme se rétracte en un présent sans perspective, une fois coupées la mémoire et la dimension vivantes du passé. La post-modernité, l'attitude post-moderne, restent "progressistes" (du moins en paroles) et égalitaire, mais le progrès qu'elles évoquent est mis à l'écart lorsqu'il affronte, dans la réalité concrète, un futur incertain et critique. Le discours progressiste est, à l'épreuve des faits, freiné et immobilisé par la menace d'une crise mondiale. Mais s'il veut conserver sa valeur et sa légitimité, il doit continuer sa marche en avant tout en maintenant son utopie de normalisation du monde. Le résultat est que l'utopie progressiste commence à perdre sa crédibilité, faisant place à une forme élégante et sophistiquée de présentisme en laquelle le lyrisme technique de la modernité devient un snobisme technologique.

Le manque de perspectives que nous offre le futur crée un vide fatal, une sensation de désenchantement vis-à-vis du présent. Dans la modernité, le présent avait toujours été la préfiguration du futur, sa mise en perspective, qu'il s'agissait de la lutte des classes pour une société communiste ou de la normalisation légale pour aboutir au règne sans partage de la société marchande. Lorsque l'idéologie sociale, la modernité, n'a plus la possibilité de préfigurer quoi que ce soit, la post-modernité émerge. Mais pourquoi la modernité n'est-elle plus à même d'offrir un futur? Pourquoi est-on arrivé au point final de la modernité?

La mort du finalisme

L'idée de fin se trouve dans l'embryon même des idéologies de la modernité. Toutes partent d'un point de départ négatif (exploitation d'une classe prolétaire par une classe plus élevée, impossibilité de mener à bien les échanges naturels entre les individus, etc.) pour arriver à un point final positif (la société sans classes, le libre-échange, etc.). Dès lors, le finalisme est partie intégrante de la modernité en tant qu'idéologie.

Il est évident que la modernité n'est pas seulement une idéologie. La modernité est un phénomène ambigu parce qu'elle contient tant une idéologie homogénéisante et inorganique qu'un vitalisme transformateur de la nature organique. Ainsi, aux yeux d'Oswald SPENGLER, la modernité présente d'un côté la vitalité faustienne et aventurière qui est en grande partie à la base de la force d'impulsion du devenir historique européen, mais d'un autre côté, elle présente des tendances meurtrières qui prétendent normaliser (moderniser) la planète entière, en promouvant une vision inorganique. Une telle normalisation signifie pour SPENGLER la fin de l'âge des "hautes cultures" (Hochkulturen), la fin de l'ère des spiri- tualités et de la force vitale des peuples. Il existe donc un divorce entre la modernité comme vitalisme, comme aventure, comme "forme". La première est la vision progressiste de l'histoire, la seconde est la vision tragique du monde et de la vie. La première est celle qui a prédominé.

Le souci d'homogénéiser et de normaliser le monde, pour qu'il accède enfin à la fin paradisiaque promise, trouve son cheval de bataille dans l'idéologie du progrès, véhiculant une vision du temps linéaire qui relie le monde réel négatif au monde idéal positif. Cette particularité rappelle ce que NIETZSCHE nommait l'inversion socratique: la césure du monde en deux mondes, germe de toutes les utopies. Le progrès idéologique se perçoit comme matrice de la modernité. Mais ce progrès signifie aussi la certitude de l'existence d'un point final, puisqu'on ressent l'infinitude du progrès comme une hypocrisie et que, dans ce cas, il faudra un jour cesser de croire en lui. NIETZSCHE n'a-t-il pas écrit dans l'Antéchrist: "L'humanité ne représente pas une évolution vers quelques chose de meilleur ou de plus fort, ou de plus haut, comme on le croit aujourd'hui; le progrès est purement une idée moderne; c'est-à-dire une idée fausse". Par sa propre nature, la notion de progrès implique la fin de l'histoire. C'est ce que pressentait sans doute Milán KUNDERA, lorsqu'il écrivait: "Jusqu'à présent, le progrès a été conçu comme la promesse d'un mieux incontestable. Aujourd'hui cependant, nous savons qu'il annonce également une fin" (4). Cette certitude qu'une fin surviendra est cela précisément qui produit le désenchantement. Tous les finalismes sont à présent morts parce qu'ils ne sont légitimes que dans la mesure où ils atteignent un but hic et nunc.

Régression et fin de l'histoire

Mais quid dans le cas où l'on affirmerait aucun finalisme? Dans le cas où l'on ne prétendrait pas arriver à une fin de l'histoire, à la fin des antagonismes et des luttes entre volontés oppo- sées? Cette conclusion, consciemment ou inconsciemment, des milliers d'intellectuels l'ont déjà tirée. En se posant une question très simple: où se trouve ce fameux paradis annoncé par les progressistes? La réponse est lapidaire: nulle part. Déduction: la seule possibilité qui reste pour sauver l'utopie, c'est de cultiver une idéologie de la régression. On passe de ce fait à un culte du "régrès" qui remplace la culte du "progrès" devenu désuet et sans objet.

Ce n'est pas un hasard si la gauche de notre époque vire au "vert" et à un certain passéisme idyllique. Pour la gauche actuelle, l'Arcadie pastoraliste s'est substituée à l'Utopie constructiviste. Cette mutation est dans la logique des choses. Le progrès avait été conçu selon une double optique: idéologique et technologique. Le progrès technologique, véhiculé par cet esprit faustien et aventurier (SPENGLER), qui donna toute son impulsion au développement de l'Europe, a, plutôt que de normaliser et de pacifier, créé plus de tensions et d'antagonismes. Prométhée, dit-on, est passé à droite... La gauche a réagi, consciente que le progrès technique était par définition sans fin et limitait ipso facto son "monde idéal"; elle délaissa la technique, abandonna son promé- théisme (sauf, bien sûr en URSS où le technicisme marxiste se couple au mythe de Gengis Khan). La gauche a opéré un tour de passe passe conceptuel: elle n'a plus placé la fin de l'histoire, l'homogénéisation de la planète, dans un avenir hypothétique. Sur le plan des idées et de la praxis, elle a replacé cette fin dans l'actualité. Attitude clairement observable chez les idéologues de l'Ecole de Francfort et leurs disciples.

Cette mutation s'est effectuée de manière relativement simple. Il s'agit, dans la perspective actuelle de la gauche, de vivre et de penser comme si la révolution et le paradis sans classes, idéaux impossibles à atteindre, existaient de manière intemporelle et pouvaient être potentialisés par l'éducation, le combat culturel et la création de mœurs sociales nouvelles. On constate que la gauche intellectuelle effectue cette mutation conceptuelle au moment où sociaux-démocrates et sociaux-libéraux affirment de fait la fin de l'histoire parce qu'ils estiment, sans doute avec raison, que leur société-marché a abouti. On croit et l'on estime qu'est arrivé le moment d'arrêter le mouvement qui a mis fin jadis à l'Ancien Régime et implanté l'ordre social-bourgeois.

Mais que faire si ce mouvement ne s'arrête pas partout, en tous les points de la planète? Si le principe de révolution agite encore certains peuples sur la Terre? En Occident, on a décrété que l'histoire était terminée et que les peuples devaient mettre leurs volontés au frigo. Et en ce bel Occident, c'est chose faite. Elles croupissent au frigidaire les volontés. Ailleurs dans le monde, la volonté révolutionnaire n'est pas extirpée. Le monde effervescent du politique, la Vie, les relations entre les peuples et les hommes n'obéissent pas partout à la règle de la fin des antagonismes. Croire à cette fiction, c'est se rendre aveugle aux motivations qui font bouger le monde. C'est déguiser la réalité effeverscente de l'histoire et du politique avec les frusques de l'idéologie normalisatrice et finaliste.

Là nous percevons clairement la contradiction fondamentale de la société post-moderne.

Un doux nihilisme

Dans de telles conditions, nos sociétés ne peuvent que vivre en complet dysfonctionnement. D'un côté, nous avons un monde idéal, suggéré par les idéologies dominantes, conforme à ses présupposés moraux qu'il convient de mettre en pratique dans sa vie quotidienne pour ne pas se retrouver "marginal" (humanitarisme, égalitarisme, bien-être). D'un autre côté, nous voyons un monde réel qui, en aucun cas, n'obéit à l'idéologie morale moderne et qui nous menace constamment d'une crise finale, d'une apocalypse terrible.

La technique qui nous permet de survivre dans cette contradiction est simple: c'est la politique de l'autruche. Le divorce entre les deux réalités crée une formidable schizophrénie sociale. Selon les termes de BAUDRILLARD: Perte du rôle social, déperdition du politique... De toutes parts, on assiste à une perte du secret, de la distance et à l'envahissement du domaine de l'illusion... Person- ne n'est actuellement capable de s'assumer en tant que sujet de pouvoir, de savoir, d'histoire (5). Le spectateur a supplanté l'acteur. Quand les hommes, les citoyens avaient un rôle, le jeu social détenait un sens. N'étant plus que des spectateurs impuissants, tout sens s'évanouit. Et derrière le spectacle, en coulisses, se déploie un monde qui n'a rien à voir avec celui qui nous est offert, suggéré, vanté. Le système cherche à ce que nous vivions comme si la fin de l'histoire, du politique, du social était déjà survenue. Autrement dit, le système simule la disparition du sens que nous évoquions.

Il ne reste plus aux hommes qu'à s'adonner au nihilisme "soft" d'un monde sans valeurs. Mais le sens des valeurs a-t-il réellement disparu? Non. Il se cache. Il est imperceptible dans les sociétés de consommation de masse d'Europe mais reste vivace là où se manifeste une volonté collective d'affirmation. Du point de vue de l'idéologie occidentale dominante, les signes d'un tel sens restent cachés comme un visage derrière un masque. Pourtant, ce visage est celui d'un être bien vivant. C'est ce qui explique pourquoi l'homo occidentalis ne mesure les phénomènes nationalistes du Tiers-Monde que sous l'angle de folies individuelles alors qu'en réalité, il s'agit de volontés nationales d'échapper à la dépradation américaine ou soviétique. Dans nos sociétés, au contraire, il n'y a déjà plus de volonté collective mais il règne un individualisme englouti dans l'indifférence généralisée de la massification. C'est un univers où chacun vit et pense comme tous sans pour autant sortir de son petit monde individuel. C'est là une autre forme de nihilisme et l'on ne détecte rien qui puisse affirmer une quelconque volonté.

Cet individualisme a déteint sur toute la société post-moderne. Il a suscité tous les phénomènes qui caractérisent ce post-modernisme, y compris ce nihilisme hédoniste, né de la disparition du sens. Gilles LIPOVETSKI confirme cet individualisme intrinsèque de la société post-moderne en énumérant les traits qui la caractérisent: recherche de la "qualité de la vie", passion pour la personnalité, sensibilité "écolo", désaffection pour les grands systèmes qui exigent la motivation, culte de la participation et de l'expression, mode rétro,... (6).

Arrêtons nous un moment à ce culte de la participation et de l'expression qui sont symptômes supplémentaires de la schizophrénie sociale et, par là, facteurs de nihilisme. Il existe dans nos sociétés une impulsion de type moral qui appelle constamment à la participation dans la vie publique et à l'expression de la volition individuelle par le biais de la communication. Ainsi, l'on prétend que nos sociétés sont des sociétés de communication, thème que l'on retrouve chez des auteurs aussi éloignés l'un de l'autre que HABERMAS, MARSHALL McLUHAN ou Alvin TOFFLER. Mais où participer, où s'exprimer quand les institutions qui avaient traditionnelle- ment la fonction de canaliser ces pulsions et ces nécessités ont cessé de posséder un sens, ont succombé aux impulsions commerciales de la communication de masse? Comme l'a vu justement BAUDRILLARD (7), le système appelle sans cesse à la participation, il veut sortir la masse de sa léthargie, mais la masse ne réagit pas: elle est trop bien occupée à assurer son bien-être individuel. La participation et l'expression jouent aujourd'hui le même rôle de norme sociale que l'idée que le souverain était l'incarnation d'un pouvoir divin. Actuellement, les normes morales -déjà non politiques- du système social-démocratique ne sont qu'un simple vernis, comme le fut, à la fin du XVIIème siècle, l'idée du souverain comme principe incarnateur. Cela signifierait-il que nous sommes à la fin d'un cycle? En termes clairs: le silence des masses, l'impossibilité des dogmes fondamentaux du système démocratique signifie- raient-ils le terme, la mort de l'idée démocratique de participation du peuple, laissant cette participation à une simple fiction juridique, comme le pense Jürgen HABERMAS (8)?

Ainsi, l'impossibilité de réaliser ce qui paraît le plus important dans toute société démocratique qui se respecte pourrait donner naissance à un nouveau facteur de nihilisme qui s'ajouterait à ceux déjà énumérés. D'autre part, à la vision apocalyptique inhérente à tout finalisme, se joignent actuellement divers paramètres de crise: économiques, écologiques, géostratégiques... Tous pourraient, à un moment donné, converger. En réalité, la crise est l'état habituel du monde depuis que l'homme existe sur cette planète. Le sens que l'on donnait à la vie était celui qui réduisait l'acuité des crises; il y avait alors quelque chose à leur opposer. Aujourd'hui, en revanche, la crise se profile avec netteté et le consensus a disparu. L'appareil macroéconomique transnational qui régit actuellement l'Occident est occupé à régulariser un système de crise. Mais cette crise ne peut être régularisée indéfiniment. Après la crise viendra inéluctablement la guerre... ou une autre situation conflictuelle qui ne prendra pas nécessairement le visage de la confrontation militaire directe; Songeons aux guerres économiques et culturelles qui affaiblissent déjà l'Europe, avec parfois la frappe chirurgicale et précise d'un terrorisme manipulé...

Parier pour l'interrègne

Le nihilisme de notre actuelle quotidienneté n'a rien à voir avec le nihilisme classique, exprimé par le terrorisme urbain et le chaos social. Le nihilisme actuel est un nihilisme doux, "soft", accepté comme tel par le système en tant que rouage de son mécanisme complexe. Un nihilisme qui peut se présenter comme inhibiteur, c'est-à-dire comme une acception des normes politiques et morales du système couplée à un refus d'avaliser son fonctionnement et les hiérarchies qu'il implique. Mais un nihilisme qui peut aussi se présenter comme nihilisme "exhibé", comme c'est le cas pour les "nouveaux barbares". Finalement, aucun des deux modèles n'est réellement nocif pour le système. Ce flou est précisément ce qui fait de la post-modernité une époque potentiellement décisive, dans la mesure où on peut franchement la définir comme un interrègne. Interrègne obscur, chargé d'ivresse dionysiaque sourde, comme nous l'a décelé Guillaume FAYE (9). Interrègne qui est prémisse de quelque chose d'encore incertain. Quelque chose qui pourrait rendre à notre monde son enthousiasme, son sens de l'aventure, la nécessité du risque et la volonté de prendre à nouveau des décisions. Tel est le pari de tout interrègne.

Giorgio LOCCHI écrit que les représentants les plus autorisés de la Révolution Conservatrice allemande du temps de Weimar, de JüNGER à HEIDEGGER, ont appelé "interrègne" cette période d'attente durant laquelle le destin bascule entre deux possibilités: 1) achever le triomphe de la conception du monde égalitaire avec sa "fin de l'histoire" ou 2) promouvoir une régénération de l'histoire (10). La post-modernité actuelle est un interrègne. Pour cela elle peut être le creuset d'une nouvelle révolution culturelle comme celles qu'a connues l'Europe tout au long de son histoire. En dernière instance, la balance penchera de l'un ou de l'autre côté...

Dès lors, nous pouvons affirmer qu'il existe quatre attitudes fondamentales en jeu actuellement. L'une de ces attitudes est proprement post-moderne, elle est hédoniste, éclectique, dionysiaque, indécise. Cette atittude-là est celle du pari pour les mutations superficielles mais contestatrices. Une deuxième attitude est également conforme au système; elle intériorise les présupposés "progressistes" et prône l'aveuglement face à l'histoire en marche, face au devenir du réel; elle fuit tout espèce de pari. Une troisième attitude pourrait être celle de nouveaux barbares, citadins ou ruraux. Elle consiste à sortir du système, à en sortir psychiquement pour les premiers, physiquement pour les secondes. Il s'agit de tuer les parieurs en "cassant le jeu". Enfin, la quatrième attitude est l'attitude faustienne et aventurière: miser et gagner. Mais pour quel enjeu? La régénération de l'histoire européenne. La décision de miser constitue alors un moment-clef. Telle pourrait être l'attitude d'une Nouvelle Révolution, inspirée de la révolution conservatrice allemande des années 20. Tous les révolutionnaires conservateurs, écrit Louis DUPEUX (12), se définissent comme résolument modernes... Loin de la peur et des tourments qu'engendre le pessimisme conservateur traditionnel, la Révolution Conservatrice dégage une modernité contre le modernisme ou le progressisme, une contre-modernité. Il s'agit, en clair de se décider pour le côté organique de la modernité et d'abandonner les chimères inorganiques. Accepter et assumer la modernité comme forme vitale, comme impulsion et non comme sens orienté vers un finalisme inéluctable (et finalement misérabiliste) qu'on n'atteindra en fin de compte jamais. Rappellons-nous l'expression de JüNGER: fondre passé et futur en un présent vivant, ardent.

Il faut que dès maintenant, ceux qui ont décidé de parier pour cette nouvelle révolution spirituelle prennent conscience que le destin de notre culture et de notre continent se trouve entre leurs mains. Il serait toutefois assez ingénu de rejeter simplement les manifestations sociales et esthétiques de la post-modernité au nom d'un "conservatisme" qui, au bout du compte, ne pourrait conduire à rien. Il s'agit de savoir ce que peut donner comme résultat "l'orgiasme" en lequel se plonge la post-modernité. FAYE a écrit que dans les orgies romaines, seul l'amphitryon reste sobre: parce que le "climax", l'apogée du dionysisme n'est autre que le signal du prochain retour d'Apollon. Dans la perspective de cette nouvelle révolution culturelle, notre nouvelle révolution culturelle, la post-modernité ne peut être que la certitude, esthétique et mobilisatrice, que Dionysos sait ce qu'il fait même si ses serviteurs ignorent ses desseins.

Javier ESPARZA.

(traduction française de Rogelio PETE).

Cet article de Javier ESPARZA, traduit par Rogelio PETE est extrait de la revue PUNTO Y COMA (N°2, décembre 85 - février 1986). Adresse: Revista PUNTO Y COMA, Apartado de Correos 50.404, Madrid, España. Tel.: 410.29.76. Abonnement pour six numéros pour tout pays européen: 2600 pesetas. Tarif étudiant: 2200 pesetas.

Notes

(1) Castello, F., Tiempos Posmodernos, El Pais, 30/1/1985.

(2) Cañas, D., La posmodernidad cumple 50 años en España, El Pais, 28/4/1985.

(3) Faye, G., La modernité, ambigüités d'une notion capitale, in: Etudes et Recherches n°1 (2ème série), printemps 1983.

(4) Kundera, M., cité par Régis Debray in Le pouvoir intellectuel en France, Ramsay, Paris, 1979.

(5) Baudrillard, Jean, Les stratégies fatales, Grasset, 1983.

(6) Lipovetsky, G., L'ère du vide, Gallimard, 1983.

(7) Baudrillard, J., Cultura y Simulacro, Kairos, 1984.

(8) Habermas, J., Historia y crítica de la opinión pública, Gili, Col. Mass Media, 1982.

(9) Faye, G., La nouvelle société de consommation, Le Labyrinthe, 1984.

(10) Locchi G., Wagner, Nietzsche e il mito sovrumanista, Akropolis, 1982.

(11) L'auteur du présent article ne trouve pas, dans la "révolution conservatrice" actuelle des Etats-Unis, d'éléments valables pour une régénération historico-culturelle de l'Europe. Il estime que ces éléments sont davantage à rechercher dans le sillage de la "Nouvelle Droite" française et des mouvements qu'elle a influencé ou dont elle a reçu l'influence en Europe.

(12) Dupeux L., Révolution Conservatrice et modernité, in Revue d'Allemagne, Tome XIV, Numéro 1, Janvier-Mars 1982.

00:05 Publié dans Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, art, postmodernité, postmodernisme, modernité, 20ème siècle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 17 septembre 2010

L'après-démocratie

L'après-démocratie

« L’Après-démocratie » est un recueil de textes, dans lequel Eric Werner (EW) défend la thèse générale suivante : plus personne ne peut décemment croire que nous vivions en démocratie. Il ne reste, du projet démocratique, que des traces – telles que les élections, tous les cinq ans, et qui consistent désormais à choisir entre l’aile gauche et l’aile droite d’un seul et même parti institutionnel.

Aile gauche et aile droite qui, au demeurant, font en pratique à peu près la même politique, imposée par « le vrai pouvoir ».

Un vrai pouvoir qui se situe au niveau de l’hyperclasse, et de son gouvernement mondial. Un vrai pouvoir échappe à tout contrôle démocratique, influence de manière décisive la « ligne éditoriale » de la presse, et pilote à distance la plupart des institutions, justice incluse, via des réseaux d’influence ramifiés. Ce vrai pouvoir décide de ce que vous ignorez, donc de ce que vous savez. Il vous éduque, il vous surveille, il vous juge. Il contrôle la démocratie, elle ne le contrôle pas.

Nous voici dans « l’après démocratie ».

*

Comment en est-on arrivé là ?

Fondamentalement, pour EW, il s’agit tout simplement de la mise à jour de ce que la « démocratie occidentale » était de manière latente – mise à jour rendue possible par la disparition de l’ennemi.

Un disparition de l’ennemi qui a levé les barrières que le système était obligé d’entretenir devant lui, pour échapper à son cours spontané…

Depuis que le communisme a été vaincu, l’Occident n’a plus besoin d’entretenir une façade pluraliste. Il s’engage donc dans la voie totalitaire, qu’il a longtemps combattue, mais qui est aussi, secrètement, son essence profonde.

Chronologiquement, l’adoption de la loi Gayssot arrive juste après la chute du Mur de Berlin : le totalitarisme occidental a littéralement éclaté au grand jour, dès que son adversaire ne fut plus là pour l’empêcher de s’exprimer.

Totalitarisme d’ailleurs d’autant plus redoutable que, fait observer EW, il est dissimulé par un formidable voile propagandiste de dénégation, bien plus habile que celui tendu jadis par les systèmes hitlériens ou staliniens.

EW nous renseigne, à ce propos, sur ce qui se produit en ce moment dans le monde germanophone (EW est suisse) – une évolution d’un monde voisin dont nous sommes, nous, en France, sans doute assez mal informés.

Un chiffre : en Allemagne, le nombre de personnes ayant fait l’objet de procédures pour « connections avec des groupes extrémistes » et « excitation du peuple » se montait, en 1998, à 9.549. En Suisse, deux juges ont été mis en vacances forcées après avoir prononcé une peine jugée trop légère contre un politicien d’extrême droite coupable d’un délit d’opinion. L’affaire fut rejugée, et le politicien a été condamné à 15 mois de prison ferme – pour comprendre l’échelle des peines sous-jacentes à cette décision, notons qu’à la même époque, l’auteur d’un viol sur une fillette de cinq ans fut condamné à une peine de neuf mois de prison avec sursis. Le monde germanophone est majoritairement en train, tout doucement, de basculer dans un totalitarisme ouvert, une répression judiciaire de la pensée dissidente – bien plus vite, bien plus nettement qu’en France.

*

Après avoir planté le décor, EW analyse cette dérive totalitaire.

Reprenant la distinction d’Arendt entre pensée et raisonnement, il montre que l’Occident contemporain est peuplé d’idéologues des Droits de l’homme qui raisonnent, mais ne pensent plus – en ce sens que leur raisonnement ne se réfère plus à la réalité. Cette disposition d’esprit particulière se combine avec des intérêts objectifs (toujours implicites) pour créer une ambiance générale d’intimidation. De là, vers la terreur, qui est désormais repositionnée dans le cadre général de l’insécurité – on ne terrorise plus en brutalisant, mais en exposant à une brutalité latente (économique, sociale, voire physique, avec une délinquance tolérée). Sous l’angle organisationnel, il n’y a évidemment aucun rapport entre l’arrestation par le NKVD au petit matin dans l’URSS des années 30 et l’agression au coin de la rue dans la France de 2010 ; mais sur le plan fonctionnel, le rôle de la terreur dans une mécanique d’intimidation générale et de sidération populaire est comparable. Le « racaille » raciste antiblanc est le SA du totalitarisme multiculturel américanomorphe (un point sur lequel EW revient fréquemment).

Plus profondément, une guerre cognitive est faite aux populations, par des moyens plus subtils que ceux dont disposaient les anciens totalitarismes. La dissolution du « nous » (famille, coutume, tradition, enracinement local et national) rend le « je » impensable (puisqu’il n’est plus inscrit dans rien, il « flotte »), et l’opinion bascule dans la formulation moue d’un consensus auquel « on » se rallie (« on » étant, finalement, un corps collectif « non-social », la somme des individualités disjointes reliées uniquement par le réseau médiatique). Il y a explosion des frontières de l’être mental des occidentaux, ce sont des organismes sans peau, en voie de dilution, « clients » parfaits du néo-totalitarisme occidental. L’ultime rempart contre l’illusion, l’école, est même désormais tombé, avec la généralisation du « pédagogisme », c'est-à-dire la manipulation des enfants pour leur faire intérioriser des attitudes bien précises, compatibles avec le système dominant.

Au-delà de ce constat somme toute aujourd’hui presque devenu banal, EW tente de mettre en lumière les causalités profondes du mécanisme décrit. Il s’intéresse, par exemple, à la sociologie de cette nouvelle domination, et souligne le rôle particulier qu’y tient manifestement la pègre – historiquement très souvent associée aux régimes totalitaires ou dictatoriaux. Les tyrans, rappelle EW, se méfient toujours beaucoup plus des honnêtes gens que des voyous, chez qui ils vont souvent recruter leur garde personnelle.

D’où une hypothèse sur la convergence spontanée entre l’idéologie de certains sociologues de l’excuse (« pro-racailles ») et le totalitarisme des marchés : version renouvelée du mécanisme décrit par La Boëtie et d’autres, mécanisme qui voulait que le tyran, pour garder sous contrôle les « abeilles domestiques », importât des « frelons étrangers ».

Dans cette optique, l’incubation d’une idéologie de la haine de soi n’est, en réalité, qu’un dispositif annexe ; le but est de tenir les « abeilles » dans la peur des « frelons ». Ce n’est ni plus ni moins que la généralisation des techniques utilisées, pendant la période de dénazification de l’Allemagne, par les conquérants américains (destruction programmée du modèle anthropologique germanique, supposé créateur de la « personnalité autoritaire » de type « fasciste » - d’où la fabrication d’une population féminisée, fragilisée, en quête de protection et donc facile à dominer).

D’où, encore, une hypothèse sur l’attitude différenciée des idéologues néo-totalitaires à l’égard du religieux. D’une manière générale, ils s’en méfient, puisque la religion définit un espace mental collectif structuré, donc de nature à s’opposer aux forces de dilution que le néo-totalitarisme instrumentalise. Mais ils se méfient du christianisme plus que des autres religions (islam en particulier), parce que le christianisme construit une métaphysique de la liberté, où la conscience individuelle peut en quelque sorte être équipée de manière autonome – ce qui implique que même si les forces de dilution détruisent toute structure collective, le christianisme peut continuer à structurer une révolte individuelle (chose que l’islam peut plus difficilement faire). D’où sans doute le fait que nos dirigeants combattent l’islam là où il est structurant d’une identité collective réelle (donc en Dal-el-Islam), mais en encourage l’importation chez nous, où il contribue à la déchristianisation.

*

Comment résister à ce néo-totalitarisme ? Voilà, évidemment, la question qu’EW ne peut éviter ; à quoi bon décrire l’ennemi, si ce n’est pas pour le combattre ?

EW souligne tout d’abord qu’il faut combattre en nous la tendance au défaitisme. Quand nous apprenons que 5 % des Suisses n’ont pas la télévision, ne nous lamentons pas qu’ils ne soient que 5 % ; prenons note du fait qu’ils sont déjà 5 %.

Ensuite et surtout, il faut, nous dit-il, sortir du piège consistant à reconnaître au pouvoir actuel un monopole de la capacité à gérer les problèmes qu’il a lui-même créer (l’immigration inassimilable, par exemple). Il faut poser le problème en termes renouvelés, et cesser de confondre révolte et résistance.

Le révolté et le résistant disent « non », l’un et l’autre. Mais pas de la même manière. Le révolté, c’est l’esclave fouetté qui, soudain, se retourne et fait face à son maître. Le résistant, lui, ne fait pas face : il s’efface, il sort du cadre de gestion construit par son maître.

C’est pourquoi le résistant est avant tout un adepte de la stratégie indirecte ; à l’opposé du révolté, qui cherche la confrontation directe avec le tyran à l’intérieur d’un contexte donné, le résistant pense l’action dans la durée, et cette action n’est pas nécessairement un affrontement avec le tyran – c’est avant tout un effort pour se préparer à la modification du contexte.

Le plus souvent, cette modification du contexte est obtenue tout simplement en durant : le résistant gagne tant qu’il ne perd pas, c'est-à-dire tant qu’il n’est pas anéanti. Et finalement, le résistant l’emporte s’il parvient à faire durer sa retraite flexible une seconde de plus que l’élan du pouvoir qui tentait de l’anéantir. Ensuite, une fois que le pouvoir s’est usé, qu’il a fabriqué lui-même la masse de contradictions internes qu’il ne peut plus gérer, alors la résistance peut passer à la contre-offensive.

Et donc, pour conclure, ce que sous-entend EW, c’est qu’il ne faut pas accepter la logique selon laquelle nous devrions tolérer le système parce qu’il est le seul à pouvoir gérer les problèmes qu’il a créés. Nous devons lui résister, pour être là quand il ne pourra plus gérer ces problèmes.

00:08 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, théorie politique, philosophie, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 16 septembre 2010

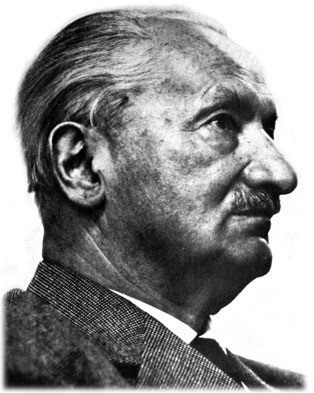

Konrad Lorenz, uno scienziato antimoderno

di Stefano Di Ludovico I pregiudizi scientisti e progressisti di cui è impregnata la nostra cultura ci portano spesso a vedere in ogni visione alternativa rispetto al mondo moderno il portato di mentalità antiscientifiche ed arcaiche, sogno di visionari metafisici che ignorano i fondamenti e le regole più elementari del sapere positivo. Sembra quasi che la critica al mondo moderno sia prerogativa di culture inevitabilmente “altre” rispetto a quel sapere che di tale mondo si reputa a fondamento, e che la scienza sia necessariamente al servizio della modernità e della società a cui essa ha dato origine. La figura e l’opera di Konrad Lorenz smentiscono clamorosamente tali pregiudizi: universalmente considerato uno dei maggiori “scienziati” del XX secolo, padre dell’etologia moderna e Nobel per la fisiologia e la medicina nel 1973, è stato al tempo stesso uno dei più lucidi e feroci critici della modernità e dei suoi miti, anticipatore di molte di quelle tematiche oggi fatte proprie dai movimenti e dalle culture ambientaliste e no-global.

Fonte: Centro Studi Opifice [scheda fonte]

A rileggere la sua opera, sviluppatasi lungo l’arco di un quarantennio, dal dopoguerra agli anni Ottanta del secolo appena trascorso, ci ritroviamo al cospetto di un vero e proprio “profeta” dei mali che affliggono il nostro mondo e dei problemi che la nostra generazione è chiamata ad affrontare. E tutto ciò da una prospettiva che pur rimanendo fedele ai fondamenti positivisti ed evoluzionisti della sua visione di fondo, ha saputo essere al tempo stesso radicalmente anticonformista ed “inattuale” rispetto ai valori ed alle tesi di cui quella visione si è fatta spesso portatrice. Ci sembra essere proprio questa, alla fine, la cifra del pensiero di Konrad Lorenz, uno scienziato “antimoderno”. A diciotto anni dalla sua morte - avvenuta nel 1989 - proprio oggi che molte delle sue analisi si sono rivelate profetiche e che l’eco delle polemiche, anche accese, che hanno accompagnato la sua vicenda culturale ed umana si va ormai spegnendo, è possibile, e al tempo stesso doveroso, guardare alla sua opera con maggiore interesse, curiosità ed obiettività, attribuendole la valenza e la riconoscenza che meritano.

Konrad Lorenz nasce a Vienna nel 1903. Studia medicina a New York e a Vienna, laureandosi nel 1928. Nel 1933 consegue anche la laurea in zoologia, assecondando i suoi veri interessi che si stavano orientando sempre più verso il mondo animale e l’ornitologia in particolare. Nel 1937 diventa docente di psicologia animale e anatomia comparata presso l’Università di Vienna e, a partire dal 1940, di psicologia all’Università di Königsberg. Scoppiata la guerra, combatte nell’esercito tedesco. Durante il conflitto viene fatto prigioniero dai russi; così dal 1944 al 1948 è trattenuto in un campo di detenzione sovietico fino alla fine delle ostilità. Nel 1949 viene pubblicato L’anello di Re Salomone, destinato a rimanere la sua opera più celebre, dove Lorenz rivela quelle doti di abile ed affascinante divulgatore che resero i suoi testi famosi nel mondo, avvicinando alle tematiche etologiche e naturalistiche un vasto pubblico di non addetti ai lavori; doti confermate nel successivo E l’uomo incontrò il cane, del 1950. Nel 1961 diviene Direttore dell’Istituto Max Plank per la fisiologia del comportamento di Starnberg, in Baviera, carica che manterrà fino al 1973. E’ proprio a partire da tali anni che, accanto a testi a contenuto prettamente scientifico, Lorenz inizia ad estendere i suoi interessi alla sfera sociale e culturale, per arrivare ad affrontare le tematiche dell’attualità del suo tempo, lette all’interno di un’ottica che faceva tesoro di quanto via via egli stava maturando e scoprendo in ambito naturalistico. Dall’etologia animale si passa così all’etologia umana. Tali nuovi interessi iniziano per la verità a fare capolino già nelle opere a carattere scientifico, rivelando la vastità degli orizzonti e delle prospettive che fin dagli inizi hanno accompagnato la sua ricerca.

L’opera Il cosiddetto male, del 1963, che affronta il tema dell’aggressività intraspecifica, è un tipico esempio di tale prospettiva. In questo scritto Lorenz sostiene che l’aggressività, al pari di diversi altri istinti quali la sessualità o la territorialità, sia un comportamento innato, come tale insopprimibile e spontaneo, impossibile da far derivare dai soli stimoli ambientali. Essendo un istinto innato, l’aggressività è in quanto tale “al di là del bene e del male” (di qui anche il carattere ironico e polemico del titolo del libro; modificato, in alcune delle edizioni successive, nel più neutro L’aggressività), componente strutturale di ogni essere vivente e svolgente un ruolo fondamentale nell’ambito dei processi evolutivi e quindi della sopravvivenza della specie. Basti pensare al ruolo che la conflittualità intraspecifica gioca nell’ambito della delimitazione del territorio, della scelta del partner nella riproduzione, dell’instaurazione delle gerarchie all’interno del gruppo. Lorenz sostiene altresì che gli stessi istinti “buoni”, ovvero quelli gregari e amorosi, derivino evoluzionisticamente dalla stessa aggressività, essendo modificazioni selettive di questa indirizzati a finalità differenti, tanto che sopprimere l’aggressività significherebbe sopprimere la vita stessa. Il libro suscitò polemiche violentissime, dato che Lorenz non limitò le sue riflessioni all’ambito animale, ma le estese anche a quello umano e storico-sociale. Le accuse si sprecarono e la polemica, dal terreno scientifico su cui Lorenz intendeva mantenerla, scivolò, com’era prevedibile, su quello politico ed ideologico: gli diedero del razzista e del guerrafondaio. In realtà il proposito del testo era quello di criticare le correnti comportamentiste e behavioriste, allora molto in voga, secondo cui tutti i comportamenti derivano in ultima analisi dalle influenze e dagli stimoli ambientali, modificati i quali sarebbe possibile modificare gli stessi comportamenti, aggressività inclusa. Per i comportamentisti, quindi, non vi sarebbe nulla di innato. Lorenz, al contrario, considera l’istinto un dato originario, geneticamente condizionato: in quanto tale, esso vive di vita autonoma, non vincolandosi necessariamente all’azione di quelle influenze ambientali aventi la funzione di stimoli scatenanti. Anzi, secondo Lorenz più un istinto non trova occasione di scatenamento, più aumenta la possibilità che esso si scarichi prima o poi in maniera ancor più dirompente, anche in assenza degli stimoli corrispondenti. Se così non fosse, per Lorenz sarebbero difficilmente spiegabili i fenomeni di aggressività cosiddetta “gratuita”, così diffusi sia nel mondo animale che tra gli uomini. Lungi dal costituire un’apologia della violenza e della guerra, l’opera di Lorenz intendeva innanzi tutto mettere in guardia da ogni posizione utopica circa la convivenza umana e la risoluzione dei conflitti, risoluzione che, per essere realistica e antropologicamente fondata, non poteva prescindere da dati e analisi che egli riteneva incontrovertibili. Al contrario, proprio la mancata conoscenza del funzionamento dei comportamenti innati poteva portare a risultati opposti a quelli auspicati, finendo per favorire proprio l’innesco di comportamenti deleteri per la pacifica convivenza. Sostenendo l’impermeabilità di fondo ai condizionamenti ambientali degli istinti basilari dell’uomo come di tutte le specie animali, Lorenz vuole evidenziare così le illusioni insite nella convinzione secondo cui l’educazione e la trasformazione dell’assetto politico-sociale sarebbero di per sé sufficienti a modificare e plasmare i comportamenti umani. E questo non perché egli negasse ogni valore alla cultura o alla dimensione spirituale dell’uomo, quasi a volerlo ridurre a un animale tra i tanti e per ciò vincolato esclusivamente ai suoi istinti. Alieno da ogni visione irenistica e bucolica dell’uomo così come della natura in genere, critico di ogni antropologia che risentisse del mito rousseauiano del “buon selvaggio”, egli sottolineò piuttosto come la “pseudospeciazione culturale” tipica della specie umana ha portato i gruppi umani – siano essi i clan, le tribù, le etnie o le moderne nazioni - una volta raggiunto un determinato grado di differenziazione reciproca, a relazionarsi in modo molto simile a quello delle specie animali più evolute, specie tra le quali, come accennato sopra, la conflittualità intraspecifica gioca un ruolo fondamentale all’interno dei processi adattativi. Lorenz evidenzia come diversi comportamenti risalenti a fattori culturali rivelino una fenomenologia sorprendentemente simile a quelli di origine genetica, facendo risaltare così una certa convergenza tra le dinamiche animali e quelle umane, convergenza che in fenomeni come non solo l’aggressività, ma anche ad esempio la territorialità, l’imprinting, il gioco ed i riti risalta con chiarezza.

E’ soprattutto però con opere quali Gli otto peccati capitali della nostra civiltà, del 1973 e Il declino dell’uomo, del 1983, che le problematiche del proprio tempo e la critica alle convinzioni ed alle ideologie dominanti diventano i temi centrali della sua ricerca; temi che, comunque, continuano a trovare ampio spazio anche nelle opere a contenuto scientifico di questo periodo. Tra queste ricordiamo L’altra faccia dello specchio, del 1973, dedicata alla disamina dei processi conoscitivi della specie umana da un punto di vista storico-evoluzionistico, Natura e destino, del 1978, dove viene ripreso il confronto tra innatismo e ambientalismo, e Lorenz allo specchio, scritto autobiografico del 1975. Nel 1973, intanto, tra le ennesime e strumentali polemiche scatenate in particolare dagli ambienti culturali di sinistra, viene insignito, come accennato, del Premio Nobel per la fisiologia e la medicina, unitamente ad altri due etologi, Nikolaas Tinbergen e Karl Ritter von Frisch. Pur di infangare la sua figura, non bastando le meschine accuse già rivoltegli in occasione de Il cosiddetto male, per l’occasione vennero tirati in ballo presunti atteggiamenti di condiscendenza verso il regime nazista, strumentalizzando ad arte tesi espresse a suo tempo in merito all’eugenetica. In realtà, ciò che non gli veniva perdonato erano le posizioni controcorrente verso i miti progressisti-rivoluzionari così prepotentemente in voga nel clima caldo degli anni settanta, così come il temperamento libero e non curante verso il “politicamente corretto”, che lo portavano a confrontarsi senza pregiudizi con gli ambienti intellettuali più disparati, come dimostra l’attenzione mostrata verso il GRECE, il “Gruppo di ricerca e studio per la civilizzazione europea”, fondato in Francia da Alain De Benoist, dalla cui collaborazione nacque anche un libro-intervista pubblicato nel 1979 con il titolo Intervista sull’etologia. Sempre nel 1973 si stabilì ad Altenberg, in Austria, assumendo la direzione del Dipartimento di sociologia animale dell’Accademia Austriaca delle Scienze. Tra le altre più significative opere ricordiamo L’etologia (1978), vasta sintesi del suo pensiero etologico, e i due libri-intervista Salvate la speranza (1988) e Il futuro è aperto (postumo del 1996, in collaborazione con il filosofo Karl Popper), in cui torna ad affrontare anche tematiche più specificatamente filosofico-sociali.

Gli otto peccati capitali della nostra civiltà, destinata a diventare una delle sue opere più note, vuole essere un’analisi delle cause della decadenza della civiltà e dei pericoli che incombono sull’umanità. Come il successivo Il declino dell’uomo, è un’opera intrisa di un cupo pessimismo, a volte radicale, pessimismo che in seguito lo stesso Lorenz avrebbe ritenuto esagerato. Gli otto “peccati capitali” della civiltà sarebbero a suo dire i seguenti: l’abnorme aumento della popolazione mondiale; la devastazione dell’ambiente; la smisurata competizione economica tra gli individui; l’affievolirsi dei sentimenti; il deterioramento del patrimonio genetico; l’oblio della tradizione; l’omologazione culturale; la proliferazione nucleare. Come vediamo, si tratta di “peccati” ancor oggi all’ordine del giorno e con i quali l’attuale umanità continua a fare i conti, ma che al tempo di Lorenz ancora non venivano individuati e denunciati come tali in tutta la loro gravità. Addirittura tali “peccati” rischiano per Lorenz di portare l’umanità verso l’estinzione. Questa visione apocalittica gli è suggerita, secondo un’ottica seguita un po’ in tutte le sue opere, dal parallelo che egli istituisce con il mondo dell’evoluzione animale e naturale in genere. Più che eventi causati da specifici accadimenti storico-sociali, essi vengono letti infatti quali veri e propri fenomeni degenerativi dell’evoluzione umana: come avviene per molte specie viventi che, ad un certo punto della propria storia evolutiva, imboccano un vicolo cieco avviandosi verso l’estinzione, lo stesso sembra stia accadendo per la specie umana. “Quale scopo – si chiede Lorenz – possono avere per l’umanità il suo smisurato moltiplicarsi, l’ansia competitiva che rasenta la follia, la corsa agli armamenti sempre più micidiali, il progressivo rammollimento dell’uomo inurbato? A un esame più attento, quasi tutti questi fatti negativi si rivelano però essere disfunzioni di meccanismi comportamentali ben determinati che in origine esercitavano probabilmente un’azione utile ai fini della conservazione della specie. In altre parole, essi vanno considerati alla stregua di elementi patologici”. Al di là delle legittime perplessità e delle riserve che una simile chiave di lettura – vincolata ad un’impostazione in ultima analisi biologista ed naturalista dei processi storico-sociali – può suscitare, l’opera di Lorenz rappresenta una delle più lungimiranti e pionieristiche denuncie della società moderna, di cui vengono con vigore demistificati i miti ed i valori fondanti. Fenomeni che secondo la tradizione del pensiero moderno venivano considerati quali espressione della più intima natura umana – la competizione economica, la ricerca del benessere materiale, l’indefinito progresso tecnologico – vengono denunciati, al contrario, quali vere e proprie “patologie”, che stanno allontanando sempre più l’uomo dalla sua vera essenza, riducendolo a mero strumento delle forze tecno-economiche da egli stesso messe in moto. “La competizione tra gli uomini – afferma – che promuove, a nostra rovina, un sempre più rapido sviluppo della tecnologia, rende l’uomo cieco di fronte a tutti i valori reali e lo priva del tempo necessario per darsi a quella attività veramente umana che è la riflessione”. Estraniatosi dal mondo e dai ritmi della natura, l’uomo vive ormai in una nuova dimensione puramente artificiale, dove sono le leggi ed i ritmi della tecnica a regolare la sua vita. Ciò ha condotto a stravolgere l’identità e la specificità stesse dell’uomo, con il progressivo inaridimento dei sentimenti e delle emozioni, l’estinzione del senso estetico, la distruzione delle tradizioni e delle istituzioni che avevano da sempre regolato la convivenza umana prima dell’avvento della società industriale. Lorenz arriva a sostenere che la situazione dell’umanità contemporanea può essere paragonata a quella delle specie animali allevate ed selezionate a scopi produttivi, presso le quali l’addomesticamento ha determinato una vera e propria alterazione dei loro caratteri naturali.