La société occidentale a développé des modèles ou des voies qui conduisent l’homme à s’éloigner des limites imposées par la nature, de la loi divine… ce sont ce que le Pape Jean-Paul II appelait des structures de péché.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

09:34 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définitions, philosophie, philosophie politique, christianisme, chrétienté, catholicisme, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Guerra, política y partido

“La revolución proletaria no puede triunfar sin un partido, por fuera de un partido, contra un partido o con un sustituto para un partido. Esa es la principal enseñanza de los diez últimos años” (León Trotsky, Lecciones de Octubre).

El desborde ocurrido en las jornadas del 14 y 18 de diciembre ha puesto sobre la mesa la discusión sobre las relaciones entre guerra y política. A pesar de su campaña contra los “violentos”, el único violento fue el gobierno: reprimiendo una concentración de masas sobre el fondo del repudio masivo a la ley antijubilatoria, era inevitable que su acción represiva desatara una dura respuesta de los sectores movilizados.

La “gimnasia” del enfrentamiento a la represión dejó un sinnúmero de enseñanzas. Entre ellas, una central: las relaciones entre lucha política y lucha física: el pasaje de la lucha política a la acción directa.

Esta problemática ha sido abordada por el marxismo sobre todo a partir de la Revolución Rusa. Si bien con antecedentes en los estudios de Marx y Engels, y también los debates en la socialdemocracia alemana (que tuvo como gran protagonista a Rosa Luxemburgo), fueron Lenin y Trotsky los que le dieron vuelo a las investigaciones sobre las relaciones entre ambos órdenes sociales[1].

La fuente básica de los marxistas ha sido siempre Karl von Clausewitz, oficial del ejército prusiano, que a comienzos del siglo XIX y resumiendo la experiencia de los ejércitos napoleónicos, escribió su clásico tratado De la Guerra que hasta hoy expresa uno de los abordajes más profundos de dicho evento.

Clausewitz iniciaba su estudio con una sentencia que rompía con el sentido común de la época, cuando señalaba que la guerra no es una esfera social autónoma sino “la continuidad de la política bajo otras formas”, formas violentas.

Lenin y Trotsky recuperarían sus definiciones dándoles terrenalidad en la experiencia misma de la revolución: en el evento por antonomasia del pasaje de la política a la lucha física: la ciencia y arte de la insurrección: el momento en que se rompe el continuum de la historia con la intervención de las masas comandadas por el partido revolucionario, que se hacen del poder y cambian la historia.

Lenin y Trotsky recuperarían sus definiciones dándoles terrenalidad en la experiencia misma de la revolución: en el evento por antonomasia del pasaje de la política a la lucha física: la ciencia y arte de la insurrección: el momento en que se rompe el continuum de la historia con la intervención de las masas comandadas por el partido revolucionario, que se hacen del poder y cambian la historia.

Si, en definitiva, la lucha política es una lucha de partidos, la insurrección como evento máximo de traducción de la política al enfrentamiento físico, no tiene otra alternativa que ser comandado por un partido. Volveremos sobre esto.

A la insurrección de Octubre le seguiría la experiencia de Trotsky al frente del Ejército Rojo durante la guerra civil; las enseñanzas desprendidas de dicho evento.

A partir de la experiencia, y de la elaboración teórica desprendida de la misma, se fue forjando un corpus de conceptos, donde un lugar no menor lo ocupan las categorías de estrategia y táctica; la estrategia, que tiene que ver con el conjunto total de los enfrentamientos que llevan al triunfo en la confrontación; la táctica, relacionada con los momentos parciales de dicho enfrentamiento: los momentos específicos donde se pone a prueba la estrategia misma; estrategia que, como decía Clausewitz, debe entrar en el combate con el ejército y corregirse a la luz de sus desarrollos.

De ahí que esta elaboración tenga que ver con el pasaje de la política a la guerra: con aquel momento donde los enfrentamientos se sustancian en el lenguaje de la lucha física; lucha física que, de todas maneras, siempre está comandada por la política: “Bajo el influjo de Sharnhorst, Clausewitz se interesó por la visión histórica de la guerra (…) y llega a la temprana conclusión de que la política es el ‘alma’ de la guerra” (José Fernández Vega, Carl von Clausewitz. Guerra, política y filosofía).

La guerra como continuidad de la política

Desde Clausewitz guerra y política son esferas estrechamente relacionadas. Lenin y Trotsky retomaron esta definición del gran estratega militar alemán de comienzos del siglo XIX. Se apoyaron en Engels, que ya a mediados del siglo XIX le había comentado a Marx el “agudo sentido común” de los escritos de Clausewitz. También Franz Mehring, historiador de la socialdemocracia alemana y uno de los aliados de Rosa Luxemburgo, se había interesado por la historia militar y reivindicaba a Clausewitz.

Por otra parte, hacia finales de la II Guerra Mundial, en el pináculo de su prestigio, Stalin rechazó a Clausewitz con el argumento de que la opinión favorable que tenía Lenin acerca de éste se debía a que “no era especialista en temas militares”…

Pierre Naville señalaría que el Frente Oriental y el triunfo militar del Ejército Rojo sobre la Wehrmacht, había confirmado la tesis contraria: la validez de Clausewitz y lo central de sus intuiciones militares; entre otras, la importancia de las estrategias defensivas en la guerra.

Según su famosa definición, para Clausewitz “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Quedaba así establecida una relación entre guerra y política que el marxismo hizo suya. La guerra es una forma de las relaciones sociales cuya lógica está inscripta en las relaciones entre los Estados, pero que el marxismo ubicó, por carácter transitivo, en la formación de clase de la sociedad. La guerra, decía Clausewitz, debe ser contemplada “como parte de un todo”, y ese todo es la política, cuyo contenido, para el marxismo, es la lucha de clases.

Con agudeza, el teórico militar alemán sostenía que la guerra debía ser vista como un “elemento de la contextura social”, que es otra forma de designar un conflicto de intereses solucionado de manera sangrienta, a diferencia de los demás conflictos.

Esto no quiere decir que la guerra no tenga sus propias especificidades, sus propias leyes, que requieren de un análisis científico de sus determinaciones y características. Desde la Revolución Francesa, pasando por las dos guerras mundiales y las revoluciones del siglo XX, la ciencia y el arte de la guerra se enriquecieron enormemente. Tenemos presentes las guerras bajo el capitalismo industrializado y las sociedades pos-capitalistas como la ex URSS, y el constante revolucionamiento de la ciencia y la técnica guerrera.

Las relaciones entre técnica y guerra son de gran importancia; ya Marx había señalado que muchos desarrollos de las fuerzas productivas ocurren primero en el terreno de la guerra y se generalizan después a la economía civil.

Las dos guerras mundiales fueron subproducto del capitalismo industrial contemporáneo: la puesta en marcha de medios de destrucción masivos, el involucramiento de las grandes masas, la aplicación de los últimos desarrollos de la ciencia y la técnica a la producción industrial y a las estrategias de combate (Traverso).

Esto dio lugar a toda la variedad imaginable en materia de guerra de posiciones y de maniobra: con cambios de frente permanentes y de magnitud, con la aparición de la aviación, los medios acorazados, los submarinos, la guerra química y nuclear y un largo etcétera[2].

Como conclusión, cabe volver a recordar lo señalado por Trotsky a partir de su experiencia en la guerra civil: no hay que atarse rígidamente a ninguna de las formas de la lucha: la ofensiva y la defensa son características que dependen de las circunstancias. Y, en su generalidad, la experiencia de la guerra ha consagrado la vigencia de las enseñanzas de Clausewitz, que merecen un estudio profundo por parte de la nueva generación militante.

La política como “guerra de clases”

Ahora bien, si la guerra es la continuidad de la política por otros medios, a esta fórmula le cabe cierta reversibilidad: “Si la guerra puede ser definida como la continuidad de la política por otros medios, [la política] deviene, recíprocamente, la continuidad de la guerra fuera de sus límites por sus propios medios. Ella también es un arte del tiempo quebrado, de la coyuntura, del momento propicio para arribar a tiempo ‘al centro de la ocasión” (Bensaïd, La política como arte estratégico).

De ahí que muchos de los conceptos de la guerra se vean aplicados a la política, ya que ésta es, como la guerra, un campo para hacer valer determinadas relaciones de fuerza. Sin duda, las relaciones de fuerza políticas se hacen valer mediante un complejo de relaciones mayor y más rico que el de la violencia desnuda, pero en el fondo en el terreno político también se trata de vencer la resistencia del oponente.

De ahí que muchos de los conceptos de la guerra se vean aplicados a la política, ya que ésta es, como la guerra, un campo para hacer valer determinadas relaciones de fuerza. Sin duda, las relaciones de fuerza políticas se hacen valer mediante un complejo de relaciones mayor y más rico que el de la violencia desnuda, pero en el fondo en el terreno político también se trata de vencer la resistencia del oponente.

En todo caso, la política como arte ofrece más pliegues, sutilezas y complejidades que la guerra, como señalaría Trotsky, que agregaba que la guerra (y ni hablar cuando se trata de la guerra civil, su forma más cruenta), debe ser peleada ajustándose a sus propias leyes, so pena de sucumbir: “Clausewitz se opone a las concepciones absolutistas de la guerra [que la veían como una suerte de ceremonia y de juego] y enfatiza el ‘elemento brutal’ que toda guerra contiene” (Vega, ídem).

De allí que se pueda definir a la política (metafóricamente) como continuidad de la “guerra” que cotidianamente se sustancia entre las clases sociales explotada y explotadora. Así, la política es una manifestación de la guerra de clases que recorre la realidad social bajo la explotación capitalista. Esta figura puede ayudar a apreciar la densidad de lo que está en juego, superando la mirada a veces ingenua de las nuevas generaciones.

Nada de esto significa que tengamos una concepción militarista de las cosas. Todo lo contrario: el militarismo es una concepción reduccionista que pierde de vista el espesor de la política revolucionaria, y que deja de lado a las grandes masas, reemplazadas por la técnica y el herramental de guerra, a la hora de los eventos históricos.

Es característico del militarismo hacer primar la guerra sobre la política, algo común tanto a las políticas de las potencias imperialistas como a las formaciones guerrilleras pequeño-burguesas de los años 70: perdían de vista a las grandes masas como actores y protagonistas de la historia.

Tal era la posición del general alemán de la I Guerra Mundial, Erich von Ludendorff, autor de la obra La guerra total (1935), donde criticaba a Clausewitz desde una posición reduccionista que ponía en el centro de las determinaciones a la categoría de “guerra total”, a la que independizaba de la política negando el concepto clausewitziano de “guerra absoluta”, que necesariamente se ve limitado por las determinaciones políticas.

Tal era la posición del general alemán de la I Guerra Mundial, Erich von Ludendorff, autor de la obra La guerra total (1935), donde criticaba a Clausewitz desde una posición reduccionista que ponía en el centro de las determinaciones a la categoría de “guerra total”, a la que independizaba de la política negando el concepto clausewitziano de “guerra absoluta”, que necesariamente se ve limitado por las determinaciones políticas.

A su modo de ver De la guerra era “el resultado de una evolución histórica hoy anacrónica y desde todo punto de vista sobrepasada” (Darío de Benedetti, ídem).

Para Ludendorff y los teóricos del nazismo, lo “originario” era el “estado de guerra permanente”; la política, solamente uno de sus instrumentos. De ahí que se considerara la paz simplemente como “un momento transitorio entre dos guerras”.

En esa apelación a la “guerra total” las masas, el Volk, eran vistas como un instrumento pasivo: pura carne de cañón en la contienda: “Ludendorff olvida el factor humano, las fuerzas morales según Clausewitz, como factor decisivo de toda movilización (…) [apela a] un verdadero proceso de cosificación, que permite una total disposición de medios para su alcance” (de Benedetti, ídem).

Pero lo cierto es lo contrario: si la guerra no es más que la continuidad de la política por medios violentos, es la segunda la que fija los objetivos de la primera: “En el siglo XVIII aún predominaba la concepción primitiva según la cual la guerra es algo independiente, sin vinculación alguna con la política, e, inclusive, se concebía la guerra como lo primario, considerando la política más bien como un medio de la guerra; tal es el caso de un estadista y jefe de campo como fue el rey Federico II de Prusia. Y en lo que se refiere a los epígonos del militarismo alemán, los Ludendorff y Hitler, con su concepción de la ‘guerra total’, simplemente invirtieron la teoría de Clausewitz en su contrario antagónico” (AAVV, Clausewitz en el pensamiento marxista).

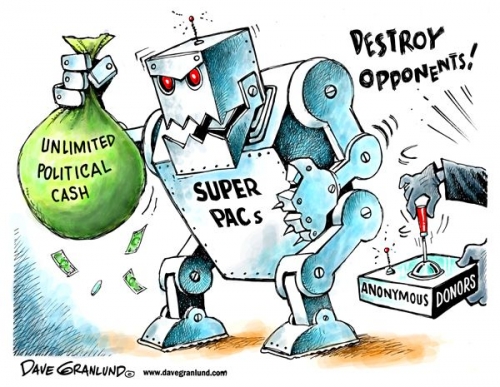

Con esta suerte de “analogía” entre la política y la guerra lo que buscamos es dar cuenta de la íntima conflictividad de la acción política; superar toda visión ingenua o parlamentarista de la misma. La política es un terreno de disputa excluyente donde se afirman los intereses de la burguesía o de la clase obrera. No hay conciliación posible entre las clases en sentido último; esto le confiere todos los rasgos de guerra implacable a la lucha política.

La política revolucionaria, no la reformista u electoralista, tiene esa base material: la oposición irreconciliable entre las clases, como destacara Lenin. Lo que no obsta para que los revolucionarios tengamos la obligación de utilizar la palestra parlamentaria, hacer concesiones y pactar compromisos.

Pero la utilización del parlamento, o el uso de las maniobras, debe estar presidida por una concepción clara acerca de ese carácter irreconciliable de los intereses de clase, so pena de una visión edulcorada de la política, emparentada no con las experiencias de las grandes revoluciones históricas, sino con los tiempos posmodernos y “destilados” de la democracia burguesa y el “fin de la historia” que, como señalara Bensaïd, pretenden reducir a cero la idea misma de estrategia.

Crítica del militarismo

El criterio principista de tipo estratégico que preside al marxismo revolucionario es que todas las tácticas y estrategias deben estar al servicio de la autodeterminación revolucionaria de la clase obrera, de su emancipación. Sobre la base de las lecciones del siglo XX, debe ser condenado el sustituismo social de la clase obrera como estrategia y método para lograr los objetivos emancipatorios del proletariado.

El sustituismo como estrategia, simplemente, no es admisible para los socialistas revolucionarios. Toda la experiencia del siglo XX atestigua que si no está presente la clase obrera, su vanguardia, sus organismos de lucha y poder, sus programas y partidos, si no es la clase obrera con sus organizaciones la que toma el poder, la revolución no puede progresar de manera socialista: queda congelada en el estadio de la estatización de los medios de producción, lo que, a la postre, no sirve a los objetivos de la acumulación socialista sino de la burocracia.

Un ejemplo vivido por los bolcheviques a comienzos de 1920 fue la respuesta al ataque desde Polonia decidida por el dictador Pilsudsky en el marco de la guerra civil, ataque que desató una contraofensiva del Ejército Rojo que atravesó la frontera rusa y llegó hasta Varsovia. Durante unas semanas dominó el entusiasmo que “desde arriba”, militarmente, se podía extender la revolución. Uno de los principales actores de este empuje fue el talentoso y joven general Tujachevsky (asesinado por Stalin en las purgas de los años 30[3]).

Esta acción fue explotada por la dictadura polaca de Pilsudsky como “un avasallamiento de los derechos nacionales polacos”, y no logró ganar el favor de las masas obreras y mucho menos campesinas, por lo que terminó en un redondo fracaso.

Trotsky, que con buen tino se había opuesto a la misma[4], sacó la conclusión que una intervención militar en un país extranjero desde un Estado obrero, puede ser un punto de apoyo secundario y/o auxiliar en un proceso revolucionario, nunca la herramienta fundamental: “En la gran guerra de clases actual la intervención militar desde afuera puede cumplir un papel concomitante, cooperativo, secundario. La intervención militar puede acelerar el desenlace y hacer más fácil la victoria, pero sólo cuando las condiciones sociales y la conciencia política están maduras para la revolución. La intervención militar tiene el mismo efecto que los fórceps de un médico; si se usan en el momento indicado, pueden acortar los dolores del parto, pero si se usan en forma prematura, simplemente provocarán un aborto” (en E. Wollenberg, El Ejército Rojo, p. 103).

De ahí que toda la política, la estrategia y las tácticas de los revolucionarios deban estar al servicio de la organización, politización y elevación de la clase obrera a clase dominante; que no sea admisible su sustitución a la hora de la revolución social por otras capas explotadas y oprimidas aparatos políticos y/o militares ajenos a la clase obrera misma (otra cosa son las alianzas de clases explotadas y oprimidas imprescindibles para tal empresa).

El criterio de la autodeterminación y centralidad de la clase obrera en la revolución social, es un principio innegociable. Y no sólo es un principio: hace a la estrategia misma de los socialistas revolucionarios en su acción.

Otra cosa es que las relaciones entre masas, partidos y vanguardia sean complejas, no admitan mecanicismos. Habitualmente los factores activos son la amplia vanguardia y las corrientes políticas, mientras que las grandes masas se mantienen pasivas y sólo entran en liza cuando se producen grandes conmociones, algo que, como decía Trotsky, era signo inequívoco de toda verdadera revolución.

Ocurre una inevitable dialéctica de sectores adelantados y atrasados en el seno de la clase obrera a la hora de la acción política; no se debe buscar el “mínimo común denominador” adaptándose a los sectores atrasados sino, por el contrario, ganar la confianza de los sectores más avanzados para empujar juntos a los más atrasados.

Incluso más: puede haber circunstancias de descenso en las luchas del proletariado y el partido -más aún si está en el poder- verse obligado a ser una suerte de nexo o “puente” entre el momento actual de pasividad y un eventual resurgimiento de las luchas en un período próximo. No tendrá otra alternativa que “sustituir”, transitoriamente, la acción de la clase obrera en defensa de sus intereses inmediatos e históricos.

Algo de esto afirmaba Trotsky que le había ocurrido al bolchevismo a comienzos de los años 20, luego de que la clase obrera y las masas quedaran exhaustas a la salida de la guerra civil[5]. Pero el criterio es que aun “sustituyéndola”, se deben defender los intereses inmediatos e históricos de la clase obrera. Y esta “sustitución” sólo puede ser una situación transitoria impuesta por las circunstancias, so pena de transformarse en otra cosa[6].

Ya la teorización del sustituismo social de la clase obrera en la revolución socialista pone las cosas en otro plano: es una justificación de la acción de una dirección burocrática y/o pequeñoburguesa que, si bien puede terminar yendo más lejos de lo que ella preveía en el camino del anticapitalismo, nunca podrá sustituir a la clase obrera al frente del poder. Porque esto amenaza que se terminen imponiendo los intereses de una burocracia y no los de la clase obrera (como ocurrió en el siglo XX).

Quebrar el movimiento inercial

De lo anterior se desprende otra cuestión: la apelación a los métodos de lucha de la clase obrera en contra del terrorismo individual o de las minorías que empuñan las armas en “representación” del conjunto de los explotados y oprimidos.

En el siglo pasado han habido muchas experiencias: el caso de las formaciones guerrilleras latinoamericanas, y del propio Che Guevara, que excluían por definición los métodos de lucha de masas en beneficio de los “cojones”: una “herramienta central” de la revolución, porque la clase obrera estaba, supuestamente, “aburguesada”…

Un caso similar fue el del PCCh bajo Mao. La pelea contra el sustituismo social de la clase obrera tiene que ver con que los revolucionarios no “inventamos nada”: no creamos artificialmente los métodos de pelea y los organismos de lucha y poder. Más bien ocurre lo contrario: buscamos hacer consciente su acción, generalizar esas experiencias e incorporarlas al acervo de enseñanzas de la clase obrera.

Esta era una preocupación característica de Rosa Luxemburgo, que insistía en la necesidad de aprender de la experiencia real de la clase obrera, contra el conservadurismo pedante y de aparato de la vieja socialdemocracia.

Esta era una preocupación característica de Rosa Luxemburgo, que insistía en la necesidad de aprender de la experiencia real de la clase obrera, contra el conservadurismo pedante y de aparato de la vieja socialdemocracia.

Vale destacar también la ubicación de Lenin frente al surgimiento de los soviets en 1905. Los “bolcheviques de comité”, demasiado habituados a prácticas sectarias y conservadoras, se negaban a entrar en el Soviet de Petrogrado porque éste “no se declaraba bolchevique”… Lenin insistía que la orientación debía ser “Soviets y partido”, no contraponer de manera pedante y ultimatista, unos y otros.

Sobre la cuestión del armamento popular rechazamos las formaciones militares que actúan en sustitución de la clase obrera, así como el terrorismo individual, y por las mismas razones. Pero debemos dejar a salvo no sólo la formación de ejércitos revolucionarios como el Ejército Rojo, evidentemente, también experiencias como la formación de milicias obreras y populares o las dependientes de las organizaciones revolucionarias.

Este último fue el caso del POUM y los anarquistas en la Guerra Civil española, más allá del centrismo u oportunismo de su política. Y podrían darse circunstancias similares en el futuro que puedan ser englobadas bajo la orientación del armamento popular.

Agreguemos algo más vinculado a la guerra de guerrillas. En Latinoamérica, en la década del 70, las formaciones foquistas o guerrilleras, rurales o urbanas, reemplazaban con sus “acciones” la lucha política revolucionaria (las acciones de masas y la construcción de partidos de la clase obrera).

Sin embargo, este rechazo a la guerra de guerrillas como estrategia política, no significa descartarla como táctica militar. Si es verdad que se trata de un método de lucha habitualmente vinculado a sectores provenientes del campesinado (o de sectores más o menos “desclasados”), bajo condiciones extremas de ocupación militar del país por fuerzas imperialistas, no se debe descartar la eventualidad de poner en pie formaciones de este tipo íntimamente vinculadas a la clase trabajadora. Esto con un carácter de fuerza auxiliar similar a una suerte de milicia obrera, y siempre subordinada al método de lucha principal, que es la lucha de masas[7].

Pasemos ahora a las alianzas de clases y la hegemonía que debe alcanzar la clase obrera a la hora de la revolución. Si la centralidad social en la revolución corresponde a la clase obrera, ésta debe tender puentes hacia el resto de los sectores explotados y oprimidos.

Para que la revolución triunfe, debe transformarse en una abrumadora mayoría social. Y esto se logra cuando la clase obrera logra elevarse a los intereses generales y a tomar en sus manos las necesidades de los demás sectores explotados y oprimidos.

Es aquí donde el concepto de alianza de clases explotadas y oprimidas se transforma en uno análogo: hegemonía. La hegemonía de la clase obrera a la hora de la revolución socialista corresponde al convencimiento de los sectores más atrasados, de las capas medias, del campesinado, de que la salida a la crisis de la sociedad ya no puede provenir de la mano de la burguesía, sino solamente del proletariado.

Este problema es clásico a toda gran revolución. Si la Revolución Francesa de 1789 logró triunfar es porque desde su centro excluyente, París, logró arrastrar tras de sí al resto del país. Algo que no consiguió la Comuna de París cien años después, lo que determinó su derrota. El mismo déficit tuvo el levantamiento espartaquista de enero de 1919 en Alemania, derrotado a sangre y fuego porque el interior campesino y pequeño-burgués no logró ser arrastrado. Multitudinarias movilizaciones ocurrían en Berlín enfervorizando a sus dirigentes (sobre todo a Karl Liebknecht; Rosa era consciente de que se iba al desastre), mientras que en el interior el ejército alemán se iba reforzando y fortaleciendo con el apoyo del campesinado y demás sectores conservadores.

Este problema es clásico a toda gran revolución. Si la Revolución Francesa de 1789 logró triunfar es porque desde su centro excluyente, París, logró arrastrar tras de sí al resto del país. Algo que no consiguió la Comuna de París cien años después, lo que determinó su derrota. El mismo déficit tuvo el levantamiento espartaquista de enero de 1919 en Alemania, derrotado a sangre y fuego porque el interior campesino y pequeño-burgués no logró ser arrastrado. Multitudinarias movilizaciones ocurrían en Berlín enfervorizando a sus dirigentes (sobre todo a Karl Liebknecht; Rosa era consciente de que se iba al desastre), mientras que en el interior el ejército alemán se iba reforzando y fortaleciendo con el apoyo del campesinado y demás sectores conservadores.

Precisamente en esa apreciación fundaba Lenin la ciencia y el arte de la insurrección: en una previsión que debía responder a un análisis lo más científico posible, pero también a elementos intuitivos, acerca de qué pasaría una vez que el proletariado se levantase en las ciudades.

El proletariado se pone de pie y toma el poder en la ciudad capital. Pero la clave de la insurrección, y la revolución misma, reside en si logra arrastrar activamente o, al menos, logra un apoyo pasivo, tácito, o incluso la “neutralidad amistosa” (Trotsky), de las otras clases explotadas y oprimidas en el interior.

De ahí que alianza de clases, hegemonía y ciencia y arte de la insurrección tengan un punto de encuentro en el logro de la mayoría social de la clase obrera a la hora de la toma del poder.

Una apreciación que requerirá de todas las capacidades de la organización revolucionaria en el momento decisivo, y que es la mayor prueba a la que se puede ver sometido un partido digno de tal nombre: “Todas estas cartas [se refiere a las cartas de Lenin a finales de septiembre y comienzos de octubre de 1917], donde cada frase estaba forjada sobre el yunque de la revolución, presentan un interés excepcional para caracterizar a Lenin y apreciar el momento. Las inspira el sentimiento de indignación contra la actitud fatalista, expectante, socialdemócrata, menchevique hacia la revolución, que era considerada como una especie de película sin fin. Si en general el tiempo es un factor importante de la política, su importancia se centuplica en la época de guerra y de revolución. No es seguro que se pueda hacer mañana lo que puede hacerse hoy (…).

“Pero tomar el poder supone modificar el curso de la historia. ¿Es posible que tamaño acontecimiento deba depender de un intervalo de veinticuatro horas? Claro que sí. Cuando se trata de la insurrección armada, los acontecimientos no se miden por el kilómetro de la política, sino por el metro de la guerra. Dejar pasar algunas semanas, algunos días; a veces un solo día sin más, equivale, en ciertas condiciones, a la rendición de la revolución, a la capitulación (…).

“Desde el momento en que el partido empuja a los trabajadores por la vía de la insurrección, debe extraer de su acto todas las consecuencias necesarias. À la guerre comme à la guerre [en la guerra como en la guerra]. Bajo sus condiciones, más que en ninguna otra parte, no se pueden tolerar las vacilaciones y las demoras. Todos los plazos son cortos. Al perder tiempo, aunque no sea más que por unas horas, se le devuelve a las clases dirigentes algo de confianza en sí mismas y se les quita a los insurrectos una parte de su seguridad, pues esta confianza, esta seguridad, determina la correlación de fuerzas que decide el resultado de la insurrección” (Trotsky, Lecciones de Octubre).

El partido como factor decisivo de las relaciones de fuerzas

Veremos someramente ahora el problema del partido como factor organizador permanente y como factor esencial de la insurrección.

El partido no agrupa a los trabajadores por su condición de tales sino solamente aquéllos que han avanzado a la comprensión de que la solución a los problemas pasa por la revolución socialista: el partido agrupa a los revolucionarios y no a los trabajadores en general (cuya abrumadora mayoría es de ideología burguesa, reformista y no revolucionaria).

El partido no agrupa a los trabajadores por su condición de tales sino solamente aquéllos que han avanzado a la comprensión de que la solución a los problemas pasa por la revolución socialista: el partido agrupa a los revolucionarios y no a los trabajadores en general (cuya abrumadora mayoría es de ideología burguesa, reformista y no revolucionaria).

Quienes se agrupan bajo un mismo programa constituyen un partido. Pero si sus militantes no construyen el partido, no lo construye nadie: el partido es lo menos objetivo y espontáneo que hay respecto de las formas de la organización obrera: requiere de un esfuerzo consciente y adicional, con leyes propias.

Un problema muy importante es el de la combinación de los intereses del movimiento en general y los del partido en particular a la hora de la intervención política. Un error habitual es sacrificar unos en el altar de los otros.

En el caso de las tendencias más burocráticas, lo que se sacrifica son los intereses generales de los trabajadores en función de los del propio aparato. Ya Marx sostenía que los comunistas sólo se caracterizaban por ser los que, en cada caso, hacían valer los intereses generales del movimiento.

Pero es también una concepción falsa creer que los intereses del partido nunca valen; que sólo vale el interés “general”, sacrificando ingenuamente los intereses del propio partido.

Así se hace imposible construir el partido, cuya mecánica de construcción es la menos “natural”. Precisamente por esto hay que aprender a sostener ambos intereses: las condiciones generales de la lucha y la construcción del partido a partir de ellas. Además, hay que saber evaluar qué interés es el que está en juego en cada caso. Nunca se puede correr detrás de toda lucha, de todo acontecimiento; no hay partido que lo pueda hacer.

Pero cuando se trata de organizaciones de vanguardia, hay que elegir. Hay que jerarquizar considerando el peso del hecho objetivo, y también las posibilidades del partido de responder y construirse en esa experiencia.

Esto significa que no siempre la agenda partidaria se ordena alrededor de la agenda “objetiva” de la realidad. Hay que considerar la agenda de la propia organización a la hora de construirse, sus propias iniciativas: “La observación más importante que se puede hacer a propósito de todo análisis concreto de la correlación de fuerzas es que estos análisis no pueden ni deben ser análisis en sí mismos (a menos que se escriba un capítulo de historia del pasado), sino que sólo adquieren significado si sirven para justificar una actividad práctica, una iniciativa de voluntad. Muestran cuáles son los puntos de menor resistencia donde puede aplicarse con mayor fruto la fuerza de la voluntad; sugieren las operaciones tácticas inmediatas; indican cómo se puede plantear mejor una campaña de agitación política, qué lenguaje entenderán mejor las multitudes, etc. El elemento decisivo de toda situación es la fuerza permanentemente organizada y dispuesta desde hace tiempo, que se puede hacer avanzar cuando se considera que una situación es favorable (y sólo es favorable en la medida en que esta fuerza existe y está llena de ardor combativo); por esto, la tarea esencial es la de procurar sistemática y pacientemente formar, desarrollar, hacer cada vez más homogénea, más compacta y más consciente de sí misma esta fuerza [es decir, el partido]” (Gramsci, La política y el Estado moderno, pp. 116-7).

En síntesis: el análisis de la correlación de fuerzas sería “muerto”, pedante, pasivo, si no tomara en consideración que el partido es, debe ser, un factor fundamental en dicha correlación de fuerzas; el factor que puede terminar inclinando la balanza; el que munido de una política correcta, y apoyándose en un determinado “paralelogramo de fuerzas”, puede mover montañas.

La figura del “paralelogramo de fuerzas” nos fue sugerida por la carta de Engels a José Bloch (1890). Engels colocaba dicho paralelogramo como subproducto de determinaciones puramente “objetivas”. Sin embargo, a la cabeza de dicho “paralelogramo” se puede y debe colocar el partido para irrumpir en la historia: romper la inercia con el plus “subjetivo” que añade el partido: “(…) la historia se hace de tal modo, que el resultado final siempre deriva de los conflictos entre muchas voluntades individuales, cada una de las cuales, a su vez, es lo que es por efecto de una multitud de condiciones especiales de vida; son, pues, innumerables fuerzas que se entrecruzan las unas con las otras, un grupo infinito de paralelogramos de fuerzas, de las que surge una resultante -el acontecimiento histórico- (…)”.

El partido que sepa colocarse a la cabeza de dicho “paralelogramo”, que haya logrado construirse, que sepa hacer pesar fuerzas materiales en dicho punto decisivo, podrá mover montañas: romper el círculo infernal del “eterno retorno de lo mismo” abriendo una nueva historia.

Bibliografía

AAVV, Clausewitz en el pensamiento marxista, Pasado y Presente.

Darío de Benedetti, La teoría militar entre la Kriegsideologie y el Modernismo Reaccionario, Cuadernos de Marte, mayo 2010.

Daniel Bensaïd, La politique comme art stratégique, Archives personnelles, Âout 2007, npa2009.org.

Antonio Gramsci, La política y el Estado moderno, Planeta-Agostini, Barcelona, 1985.

León Trotsky, Lecciones de Octubre, Kislovodsk, 15 de septiembre de 1924, Marxist Internet Archive.

José Fernández Vega, Carl von Clausewitz. Guerra, política y filosofía, Editorial Almagesto, Buenos Aires, 1993.

[1] De Lenin se conoce un cuaderno de comentarios sobre De la Guerra; Trotsky “mechó” muchas de sus reflexiones estratégicas con referencias al teórico alemán, amén de tener sus propios Escritos militares.

[2] Ver nuestro texto Causas y consecuencias del triunfo de la URSS sobre el nazismo, en www.socialismo-o-barbarie.org.

[3] Tujachevsky estaba enrolado en la fallida “teoría de la ofensiva”. Trotsky estaba en contra de la misma: la condenaba por rígida, militarista y ultraizquierdista. Ver las Antinomias de Antonio Gramsci (un valioso texto del marxista inglés Perry Anderson de los años 70).

[4] En este caso se dio una sorprendente “inversión” (en relación a los errores) bajo el poder bolchevique: en general, fue Lenin el que dio en la tecla en las disputas con Trotsky. Pero en este caso las cosas se dieron invertidas: mientras Lenin se arremolinaba entusiasta sobre los mapas siguiendo la ofensiva, Trotsky manifestaba sus reservas.

[5] Ver al respecto nuestros textos sobre el bolchevismo en el poder.

[6] Ver al respecto El último combate de Lenin de Moshe Lewin.

[7] En todo caso, el siglo XX ha dado lugar a un sinnúmero de ricas experiencias militares en el terreno de la revolución, las que requieren de un estudio ulterior.

00:23 Publié dans Histoire, Militaria, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marxisme, marxisme révolutionnaire, clausewitz, guerre, guerre révolutionnaire, allemagne, prusse, histoire, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

15:08 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : utilitarisme, philosophie politique, philosophie, théorie politique, yvan blot, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

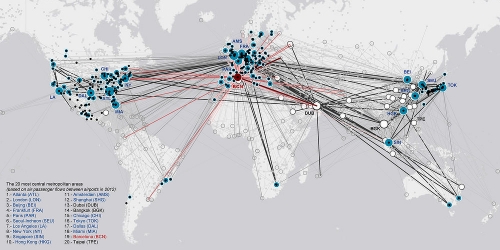

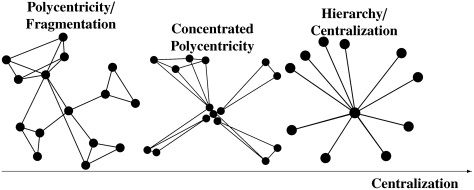

Multipolarity and polycentricity

Ex: https://www.geopolitica.ru

The very term “multipolarity” is of American (Anglo-Saxon) origin, and in the third chapter we examined similar concepts that have been developed in other countries. As various scholars have indicated, varying interpretations of multipolarity have provoked certain conceptual dilemmas. For instance, a report on long-term global trends prepared by the Zurich Center for Security Studies in 2012 noted that:

The advantage of ‘multipolarity’ is that it accounts for the ongoing diffusion of power that extends beyond uni-, bi-, or- tripolarity. But the problem with the term is that it suggests a degree of autonomy and separateness of each ‘pole’ that fails to do justice to the interconnections and complexities of a globalised world. The term also conceals that rising powers are still willing to work within the Westernshaped world economic system, at least to some extent. This is why the current state of play may be better described as ‘polycentric’. Unlike ‘multipolarity’, the notion of ‘polycentricism’ says nothing about how the different centres of power relate to each other. Just as importantly, it does not elicit connotations with the famous but ill-fated multipolar system in Europe prior to 1914 that initially provided for regular great power consultation, but eventually ended in all-out war. The prospects for stable order and effective global governance are not good today. Yet, military confrontation between the great powers is not a likely scenario either, as the emerging polycentric system is tied together in ways that render a degree of international cooperation all but indispensable.

The Swiss scholars involved in this summation approached the issue from the standpoint of reviewing security issues in a globalized world and tried to find an adequate expression for contemporary trends. However, there also exist purely technical approaches and ideological theories which employ the term “polycentric”.

The concept of “polycentricity” had been used before to describe the functioning of complex economic subjects. Accordingly, if management theories are springboards for geopolitical practice, then this model’s basic elaborations already exist. In a literal sense, the term “polycentric” suggests some kind of spatial unit with several centers. However, the term does not specify what kind of centers are in question, hence the obvious need to review various concepts and starting points before discussing polycentrism.

Four levels of this concept can be discussed in the context of political-administrative approaches. The analytical-descriptive level is needed for describing, measuring, and characterizing the current state of a spatial object by means of precisely determining how long a country or capital can be “polycentric.” Secondly, this concept can be understood in a normative sense which might help, for example, in reorganizing the spatial configuration of an object, i.e., either to promote/create polycentrism or support/utilize an existing polycentric structure. Thirdly, when it comes to spatial entities, it is necessary to specify their spatial scale, i.e., at the city level, city-region, mega-regional level, or even on the national or transnational levels. Upon closer examination, the concept of polycentrism concept thus challenges our understanding of centers in urban areas, since such can concern either their roles and functional ties (relations) or their concrete morphological forms (the structure of urban fabric). This differentiation between the functional and morphological understandings of polycentrism constitutes the fourth dimension.

In the contemporary situation which features the presence of city-states and megalopoli that can easily compete with some states in the classical understanding in the most varied criteria (number of residents and their ethnic identity, length of external borders, domestic GDP, taxes, industry, transport hubs, etc.), such an approach seems wholly appropriate for more articulated geopolitical analysis. Moreover, in the framework of federal models of state governance, polycentrism serves as a marker of complex relations between all administrative centers. Regional cooperation also fits into this model since it allows subjects to “escape” mandatory compliance with a single regulator, such as in the face of a political capital, and cooperate with other subjects (including foreign ones) within a certain space.

To some extent, the idea of polycentrism is reflected in offshore zones as well. While offshores can act as “black holes” for the economies of sovereign states, on the other hand, they can also be free economic zones removing various trade barriers clearly within the framework of the operator’s economic sovereignty.

It should also be noted that the theory of polycentrism is also well known in the form of the ideological contribution of the Italian community Palmiro Togliatti as an understanding of the relative characteristics of the working conditions facing communist parties in different countries following the de-Stalinization process in the Soviet Union in 1956. What if one were to apply such an analysis to other parties and movements? For example, in comparing Eurosceptics in the EU and the conglomerate of movements in African and Asian countries associated with Islam? Another fruitful endeavor from this perspective could be evaluating illiberal democracies and populist regimes in various parties of the world as well as monarchical regimes, a great variety of which still exist ranging from the United Kingdom’s constitutional monarchy to the hereditary autocracy of Saudi Arabia which appeared relatively recently compared to other dynastic forms of rule. Let us also note that since Togliatti the term “polycentrism” has become popular in political science, urban planning, logistics, sociology, and as an expression for unity in diversity.

In 1969, international relations and globalization expert Howard V. Perlmutter proposed the conceptual model of EPG, or Ethnocentrism-Polycentrism-Geocentrism, which he subsequently expanded with his colleague David A Heenan to include Regionalism. This model, famously known by the acronym EPRG, remains essential in international management and human resources. This theory posits that polycentrism, unlike ethnocentrism, regionalism, and geocentrism, is based on political orientation, albeit through the prism of controlling commodity-monetary flows, human resources, and labor. In this case, polycentrism can be defined as a host country’s orientation reflecting goals and objectives in relation to various management strategies and planning procedures in international operations. In this approach, polycentrism is in one way or another connected to issues of management and control.

However, insofar as forms of political control can differ, this inevitably leads to the understanding of a multiplicity of political systems and automatically rejects the monopoly of liberal parliamentarism imposed by the West as the only acceptable political system. Extending this approach, we can see that the notion of polycentrism, in addition to connoting management, is contiguous to theories of law, state governance, and administration. Canada for instance has included polycentricity in its administrative law and specifically refers to a “polycentric issue” as “one which involves a large number of interlocking and interacting interests and considerations.” For example, one of Canada’s official documents reads: “While judicial procedure is premised on a bipolar opposition of parties, interests, and factual discovery, some problems require the consideration of numerous interests simultaneously, and the promulgation of solutions which concurrently balance benefits and costs for many different parties. Where an administrative structure more closely resembles this model, courts will exercise restraint.”

Polycentric law became world-famous thanks to Professor Tom Bell who, as a student at the University of Chicago’s law faculty, wrote a book entitled Polycentric Law in which he noted that other authors use phrases such as “de-monopolized law” to describe polycentric alternatives.

Bell outlined traditional customary law (also known as consolamentum law) before the establishment of states and in accordance with the works of Friedrich A. Hayek, Bruce L. Benson, and David D. Friedman. Bell mentioned the customary law of the Anglo-Saxons, ecclesiastical law, guild law, and trade law as examples of polycentric law. On this note, he suggests that customary and statutory law have co-existed throughout history, an example being Roman law being applied to Romans throughout the Roman Empire at the same time as indigenous peoples’ legal systems remained permitted for non-Romans.

Polycentric theory has also attracted the interest of market researchers, especially public economists. Rather paradoxically, it is from none other than ideas of a polycentric market that a number of Western scholars came to the conclusion that “Polycentricity can be utilized as a conceptual framework for drawing inspiration not only from the market but also from democracy or any other complex system incorporating the simultaneous functioning of multiple centers of governance and decision making with different interests, perspectives, and values.” In our opinion, it is very important that namely these three categories - interests, perspectives, and values - were distinguished. “Interests” as a concept is related to the realist school and paradigm in international relations, while “perspectives” suggests some kind of teleology, i.e., a goal-setting actor, and “values” are associated with the core of strategic culture or what has commonly been called the “national idea,” “cultural-historical traditions”, or irrational motives in the collective behavior of a people. For a complex society inhabited by several ethnic groups and where citizens identify with several religious confessions, or where social class differences have been preserved (to some extent they continue to exist in all types of societies, including in both the US and North Korea, but are often portrayed as between professional specialization or peculiarities of local stratification), a polycentric system appears to be a natural necessity for genuinely democratic procedures. In this context, the ability of groups to resolve their own problems on the basis of options institutionally included in the mode of self-government is fundamental to the notion of polycentrism.

Only relatively recently has polycentrism come to be used as an anti-liberal or anti-capitalist platform. In 2006, following the summit of the World Social Forum in Caracas, Michael Blanding from The Nation illustrated a confrontation between “unicentrism” characterized by imperial, neo-liberal, and neo-conservative economic and political theories and institutions, and people searching for an alternative, or adherents of “polycentrism.” As a point of interest, the World Social Forum itself was held in a genuinely polycentric format as it was held not only in Venezuela, but in parallel also in Mali and Pakistan. Although the forum mainly involved left socialists, including a large Trotskyist lobby (which is characteristic of the anti-globalist movement as a whole), the overall critique of neoliberalism and transnational corporations voiced at the forum also relied on rhetoric on the rights of peoples, social responsibility, and the search for a political alternative. At the time, this was manifested in Latin America in the Bolivarian Revolution with its emphasis on indigenism, solidarity, and anti-Americanism.

It should be noted that Russia’s political establishment also not uncommonly uses the word “polycentricity” - sometimes as a synonym for multipolarity, but also as a special, more “peace-loving” trend in global politics insofar as “polarity presumes the confrontation of poles and their binary opposition.” Meanwhile, Russian scholars recognize that comparing the emerging polycentric world order to historical examples of polycentricity is difficult. Besides the aspect of deep interdependence, the polycentricity of the early 21st century possesses a number of different, important peculiarities. These differences include global asymmetry insofar as the US still boasts overwhelming superiority in a number of fields, and a multi-level character in which there exist: (1) a military-diplomatic dimension of global politics with the evolution of quickly developing giant states; (2) an economic dimension with the growing role of transnational actors; (3) global demographic shifts; (4) a specific space representing a domain of symbols, ideals, and cultural codes and their deconstructions; and (5) a geopolitical and geo-economic level.

Here it is necessary to note that the very term “polycentricity” in itself harbors some interesting connotations. Despite being translated to mean “many”, the first part (“poly-“) etymologically refers to both “pole” and “polis” (all three words are of Ancient Greek origin), and the second part presupposes the existence of centers in the context of international politics, i.e., states or a group of states which can influence the dynamic of international relations.

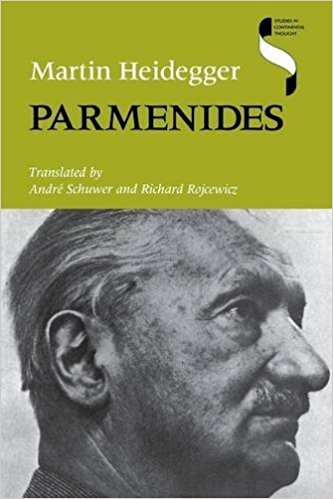

In his Parmenides, Martin Heidegger contributed an interesting remark in regards to the Greek term “polis”, which once again confirms the importance and necessity of serious etymological analysis. By virtue of its profundity, we shall reproduce this quote in full:

In his Parmenides, Martin Heidegger contributed an interesting remark in regards to the Greek term “polis”, which once again confirms the importance and necessity of serious etymological analysis. By virtue of its profundity, we shall reproduce this quote in full:

Πόλις is the πόλоς, the pole, the place around which everything appearing to the Greeks as a being turns in a peculiar way. The pole is the place around which all beings turn and precisely in such a way that in the domain of this place beings show their turning and their conditions. The pole, as this place, lets beings appear in their Being and show the totality of their condition. The pole does not produce and does not create beings in their Being, but as pole it is the abode of the unconsciousness of beings as a whole. The πόλις is the essence of the place [Ort], or, as we say, it is the settlement (Ort-schaft) of the historical dwelling of Greek humanity. Because the πόλις lets the totality of beings come in this or that way into the unconcealedness of its condition, the πόλις is therefore essentially related to the Being of beings. Between πόλις and “Being” there is a primordial relation.

Heidegger thus concludes that “polis” is not a city, state, nor a combination of the two, but the place of the history of the Greeks, the focus of their essence, and that there is a direct link between πόλις and ἀλήθεια (this Greek word is usually translated into Russian as “truth”) Thus, in order to capture polycentricity, one needs to search for the foci and distribution areas of the essence of the numerous peoples of our planet. Here we can once again mention strategic cultures and their cores.

Translated from Russian by Jafe Arnold.

Multipolarity is the best future for Europe

Iranian view on Multipolarity in the New World

South America In The Emerging Multipolar World Order

Prisoners of Friedman and Brzezinski: Neoliberal America vs. Multipolarity

18:44 Publié dans Définitions, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonid savin, polycentricité, multipolarité, géopolitique, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, politologie, définition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ex: http://www.theoccidentalobserver.net

Mika Ojakangas, On the Origins of Greek Biopolitics: A Reinterpretation of the History of Biopower

Mika Ojakangas, On the Origins of Greek Biopolitics: A Reinterpretation of the History of Biopower

London and New York: Routledge, 2016

Mika Ojakangas is a professor of political theory, teaching at the University of Jyväskylä in Finland. He has written a succinct and fairly comprehensive overview of ancient Greek thought on population policies and eugenics, or what he terms “biopolitics.” Ojakangas says:

In their books on politics, Plato and Aristotle do not only deal with all the central topics of biopolitics (sexual intercourse, marriage, pregnancy, childbirth, childcare, public health, education, birthrate, migration, immigration, economy, and so forth) from the political point of view, but for them these topics are the very keystone of politics and the art of government. At issue is not only a politics for which “the idea of governing people” is the leading idea but also a politics for which the question how “to organize life” (tou zên paraskeuên) (Plato, Statesman, 307e) is the most important question. (6)

The idea of regulating and cultivating human life, just as one would animal and plant life, is then not a Darwinian, eugenic, or Nazi modern innovation, but, as I have argued concerning Plato’s Republic, can be found in a highly developed form at the dawn of Western civilization. As Ojakangas says:

The idea of politics as control and regulation of the living in the name of the security, well-being and happiness of the state and its inhabitants is as old as Western political thought itself, originating in classical Greece. Greek political thought, as I will demonstrate in this book, is biopolitical to the bone. (1)

Greek thought had nothing to do with the modern obsessions with supposed “human rights” or “social contracts,” but took the good to mean the flourishing of the community, and of individuals as part of that community, as an actualization of the species’ potential: “In this biopolitical power-knowledge focusing on the living, to repeat, the point of departure is neither law, nor free will, nor a contract, or even a natural law, meaning an immutable moral rule. The point of departure is the natural life (phusis) of individuals and populations” (6). Okajangas notes: “for Plato and Aristotle politics was essentially biopolitics” (141).

In Ojakangas’ telling, Western biopolitical thought gradually declined in the ancient and medieval period. Whereas Aristotle and perhaps Plato had thought of natural law and the good as pertaining to a particular organism, the Stoics, Christians, and liberals posited a kind of a disembodied natural law:

This history is marked by several ruptures understood as obstacles preventing the adoption and diffusion of the Platonic-Aristotelian biopolitical model of politics – despite the influence these philosophers have otherwise had on Roman and Christian thought. Among these ruptures, we may include: the legalization of politics in the Roman Republic and the privatization of everyday life in the Roman Empire, but particularly the end of birth control, hostility towards the body, the sanctification of law, and the emergence of an entirely new kind of attitude to politics and earthly government in early Christianity. (7)

Ojakangas’ book has served to confirm my impression that, from an evolutionary point of view, the most relevant Western thinkers are found among the ancient Greeks, with a long sleep during the Roman Empire and the Middle Ages, a slow revival during the Renaissance and the Enlightenment, and a great climax heralded by Darwin, before being shut down again in 1945. The periods in which Western thought was eminently biopolitical — the fifth and fourth centuries B.C. and 1865 to 1945 — are perhaps surprisingly short in the grand scheme of things, having been swept away by pious Europeans’ recurring penchant for egalitarian and cosmopolitan ideologies. Okajangas also admirably puts ancient biopolitics in the wider context of Western thought, citing Spinoza, Nietzsche, Carl Schmitt, Heidegger, and others, as well as recent academic literature.

Ojakangas’ book has served to confirm my impression that, from an evolutionary point of view, the most relevant Western thinkers are found among the ancient Greeks, with a long sleep during the Roman Empire and the Middle Ages, a slow revival during the Renaissance and the Enlightenment, and a great climax heralded by Darwin, before being shut down again in 1945. The periods in which Western thought was eminently biopolitical — the fifth and fourth centuries B.C. and 1865 to 1945 — are perhaps surprisingly short in the grand scheme of things, having been swept away by pious Europeans’ recurring penchant for egalitarian and cosmopolitan ideologies. Okajangas also admirably puts ancient biopolitics in the wider context of Western thought, citing Spinoza, Nietzsche, Carl Schmitt, Heidegger, and others, as well as recent academic literature.

At the core of the work is a critique of Michel Foucault’s claim that biopolitics is a strictly modern phenomenon growing out of “Christian pastoral power.” Ojakangas, while sympathetic to Foucault, says the latter’s argument is “vague” (33) and unsubstantiated. Indeed, historically at least, Catholic countries with strong pastoral power tended precisely to be those in which eugenics was less popular, in contrast with Protestant ones.

It must be said that postmodernist pioneer Foucault is a strange starting point on the topic of biopolitics. As Ojakangas suggests, Foucault’s 1979 and 1980 lecture courses The Birth of Biopolitics and On the Government of the Living do not deal mainly with biopolitics at all, despite their titles (34–35). Indeed, Foucault actually lost rapidly lost interest in the topic.

Okajangas also criticizes Hannah Arendt for claiming that Aristotle posited a separation between the familial/natural life of the household (oikos) and that of the polis. In fact: “The Greek city-state was, to use Carl Schmitt’s infamous formulation, a total state — a state that intervenes, if it so wishes, in all possible matters, in economy and in all the other spheres of human existence” (17). Okajangas goes into some detail citing, contra Arendt and Foucault, ancient Greek uses of household-management and shepherding as analogies for political rule.

Aristotle appears as a genuine forerunner of modern scientific biopolitics in Ojakangas’ account. Aristotle’s politics was at once highly conventional, really reflecting more widespread Greek assumptions, and his truly groundbreaking work as an empirical scientist, notably in the field of biology. For Aristotle “the aim of politics and state administration is to produce good life by developing the immanent potentialities of natural life and to bring these potentialities to fruition” (17, cf. 107). Ojakangas goes on:

Aristotle was not a legal positivist in the modern sense of the word but rather a representative of sociological naturalism, as for Aristotle there is no fundamental distinction between the natural and the social world: they are both governed by the same principles discovered by empirical research on the nature of things and living beings. (55–56)

And: “although justice is based on nature, at stake in this nature is not an immutable and eternal cosmic nature expressing itself in the law written on the hearts of men and women but nature as it unfolds in a being” (109).

This entailed a notion of justice as synonymous with natural hierarchy. Okajangas notes: “for Plato justice means inequality. Justice takes place when an individual fulfills that function or work (ergon) that is assigned to him by nature in the socio-political hierarchy of the state — and to the extent that everybody does so, the whole city-state is just” (111). Biopolitical justice is when each member of the community is fulfilling the particular role to which he is best suited to enable the species to flourish: “For Plato and Aristotle, in sum, natural justice entails hierarchy, not equality, subordination, not autonomy” (113). Both Plato and Aristotle adhered to a “geometrical” conception of equality between humans, namely, that human beings were not equal, but should be treated in accordance with their worth or merit.

Plato used the concepts of reason and nature not to comfort convention but to make radical proposals for the biological, cultural, and spiritual perfection of humanity. Okajangas rightly calls the Republic a “bio-meritocratic” utopia (19) and notes that “Platonic biopolitico-pastoral power” was highly innovative (134). I was personally also extremely struck in Plato by his unique and emphatic joining together of the biological and the spiritual. Okajangas says that National Socialist racial theoriar Hans F. K. Günther in his Plato as Protector of Life (1928) had argued that “a dualistic reading of Plato goes astray: the soul and the body are not separate entities, let alone enemies, for the spiritual purification in the Platonic state takes place only when accompanied with biological selection” (13).[1]

Okajangas succinctly summarizes the decline of biopolitics in the ancient world. Politically this was related to the decline of the intimate and “total” city-state:

It indeed seems that the decline of the classical city-state also entailed a crisis of biopolitical vision of politics. . . . Just like modern biopolitics, which is closely linked to the rise of the modern nation-state, it is quite likely that the decline of biopolitics and biopolitical vision of politics in the classical era is related to the fall of the ethnically homogeneous political organization characteristic of the classical city-states. (118)

The rise of Hellenistic and Roman empires as universal, cultural states naturally entailed a withdrawal of citizens from politics and a decline in self-conscious ethnopolitics.

While Rome had also been founded as “a biopolitical regime” and had some policies to promote fertility and eugenics (120), this was far less central to Roman than to Greek thought, and gradually declined with the Empire. Political ideology seems to have followed political realities. The Stoics and Cicero posited a “natural law” not deriving from a particular organism, but as a kind of cosmic, disembodied moral imperative, and tended to emphasize the basic commonality of human beings (e.g. Cicero, Laws, 1.30).

While Rome had also been founded as “a biopolitical regime” and had some policies to promote fertility and eugenics (120), this was far less central to Roman than to Greek thought, and gradually declined with the Empire. Political ideology seems to have followed political realities. The Stoics and Cicero posited a “natural law” not deriving from a particular organism, but as a kind of cosmic, disembodied moral imperative, and tended to emphasize the basic commonality of human beings (e.g. Cicero, Laws, 1.30).

I believe that the apparently unchanging quality of the world and the apparent biological stability of the species led many ancient thinkers to posit an eternal and unchanging disembodied moral law. They did not have our insights on the evolutionary origins of our species and of its potential for upward change in the future. Furthermore, the relative commonality of human beings in the ancient Mediterranean — where the vast majority were Aryan or Semitic Caucasians, with some clinal variation — could lead one to think that biological differences between humans were minor (an impression which Europeans abandoned in the colonial era, when they encountered Sub-Saharan Africans, Amerindians, and East Asians). Missing, in those days before modern science and as White advocate William Pierce has observed, was a progressive vision of human history as an evolutionary process towards ever-greater consciousness and self-actualization.[2]

Many assumptions of late Hellenistic (notably Stoic) philosophy were reflected and sacralized in Christianity, which also posited a universal and timeless moral law deriving from God, rather than the state or the community. As it is said in the Book of Acts (5:29): “We must obey God rather than men.” With Christianity’s emphasis on the dignity of each soul and respect for the will of God, the idea of manipulating reproductive processes through contraception, abortion, or infanticide in order to promote the public good became “taboo” (121). Furthermore: “virginity and celibacy were as a rule regarded as more sacred states than marriage and family life . . . . The dying ascetic replaced the muscular athlete as a role model” (121). These attitudes gradually became reflected in imperial policies:

All the marriage laws of Augustus (including the system of legal rewards for married parents with children and penalties for the unwed and childless) passed from 18 BC onwards were replaced under Constantine and the later Christian emperors — and even those that were not fell into disuse. . . . To this effect, Christian emperors not only made permanent the removal of sanctions on celibates, but began to honor and reward those Christian priests who followed the rule of celibacy: instead of granting privileges to those who contracted a second marriage, Justinian granted privileges to those who did not (125)

The notion of moral imperatives deriving from a disembodied natural law and the equality of souls gradually led to the modern obsession with natural rights, free will, and social contracts. Contrast Plato and Aristotle’s eudaimonic (i.e., focusing on self-actualization) politics of aristocracy and community to that of seventeenth-century philosopher Thomas Hobbes:

I know that in the first book of the Politics Aristotle asserts as a foundation of all political knowledge that some men have been made by nature worthy to rule, others to serve, as if Master and slave were distinguished not by agreement among men, but by natural aptitude, i.e. by their knowledge or ignorance. This basic postulate is not only against reason, but contrary to experience. For hardly anyone is so naturally stupid that he does not think it better to rule himself than to let others rule him. … If then men are equal by nature, we must recognize their equality; if they are unequal, since they will struggle for power, the pursuit of peace requires that they are regarded as equal. And therefore the eighth precept of natural law is: everyone should be considered equal to everyone. Contrary to this law is PRIDE. (De Cive, 3.13)

It does seem that, from an evolutionary point of view, the long era of medieval and early modern thought represents an enormous regression as compared with the Ancients, particularly the Greeks. As Ojakangas puts it: “there is an essential rupture in the history of Western political discourse since the decline of the Greek city-states” (134).

Western biopolitics gradually returned in the modern era and especially with Darwin, who himself had said in The Descent of Man: “The weak members of civilized societies propagate their kind. No one who has attended to the breeding of domestic animals will doubt that this must be highly injurious to the race of man.”[3] And: “Man scans with scrupulous care the character and pedigree of his horses, cattle, and dogs before he matches them; but when he comes to his own marriage he rarely, or never, takes any such care.”[4] Okajangas argues that “the Platonic Aristotelian art of government [was] more biopolitical than the modern one,” as they did not have to compromise with other traditions, namely “Roman and Judeo-Christian concepts and assumptions” (137).

Okajangas’ book is useful in seeing the outline of the long tradition of Western biopolitical thinking, despite the relative eclipse of the Middle Ages. He says:

Baruch Spinoza was probably the first modern metaphysician of biopolitics. While Kant’s moral and political thought is still centered on concepts such as law, free will, duty, and obligation, in Spinoza we encounter an entirely different mode of thinking: there are no other laws but causal ones, the human will is absolutely determined by these laws, freedom and happiness consist of adjusting oneself to them, and what is perhaps most essential, the law of nature is the law of a self-expressing body striving to preserve itself (conatus) by affirming itself, this affirmation, this immanent power of life, being nothing less than justice. In the thought of Friedrich Nietzsche, this metaphysics of biopolitics is brought to its logical conclusion. The law of life is nothing but life’s will to power, but now this power, still identical with justice, is understood as a process in which the sick and the weak are eradicated by the vital forces of life.

I note in passing that William Pierce had a similar assessment of Spinoza’s pantheism as basically valid, despite the latter’s Jewishness.[5]

The 1930s witnessed the zenith of modern Western biopolitical thinking. The French Nobel Prize winner and biologist Alexis Carrel had argued in his best-selling Man the Unknown for the need for eugenics and the need for “philosophical systems and sentimental prejudices must give way before such a necessity.” Yet, as Okajangas points out, “if we take a look at the very root of all ‘philosophical systems,’ we find a philosophy (albeit perhaps not a system) perfectly in agreement with Carrel’s message: the political philosophy of Plato” (97).

Okajangas furthermore argues that Aristotle’s biocentric naturalist ethics were taken up in 1930s Germany:

Instead of ius naturale, at stake was rather what the modern human sciences since the nineteenth century have called biological, economical, and sociological laws of life and society — or what the early twentieth-century völkisch German philosophers, theologians, jurists, and Hellenists called Lebensgesetz, the law of life expressing the unity of spirit and race immanent to life itself. From this perspective, it is not surprising that the “crown jurist” of the Third Reich, Carl Schmitt, attacked the Roman lex [law] in the name of the Greek nomos [custom/law] — whose “original” meaning, although it had started to deteriorate already in the post-Solonian democracy, can in Schmitt’s view still be detected in Aristotle’s Politics. Cicero had translated nomos as lex, but on Schmitt’s account he did not recognize that unlike the Roman lex, nomos does not denote an enacted statute (positive law) but a “concrete order of life” (eine konkrete Lebensordnung) of the Greek polis — not something that ‘ought to be’ but something that “is”. (56)

Western biopolitical thought was devastated by the outcome of the World War II and has yet to recover, although perhaps we can begin to see glimmers of renewal.

Okajangas reserves some critical comments for Foucault in his conclusion, arguing that with his erudition he could not have been ignorant of classical philosophy’s biopolitical character. He speculates on Foucault’s motivations for lying: “Was it a tactical move related to certain political ends? Was it even an attempt to blame Christianity and traditional Christian anti-Semitism for the Holocaust?” (142). I am in no position to pronounce on this, other than to point out that Foucault, apparently a gentile, was a life-long leftist, a Communist Party member in the 1950s, a homosexual who eventually died of AIDS, and a man who — from what I can make of his oeuvre — dedicated his life to “problematizing” the state’s policing and regulation of abnormality.

Okajangas’ work is scrupulously neutral in his presentation of ancient biopolitics. He keeps his cards close to his chest. I identified only two rather telling comments:

The latter’s odd phrasing strikes me as presenting an ostensibly left-wing point to actually make a taboo right-wing point (a technique Slavoj Žižek seems to specialize in).

In any event, I take Ojakangas’ work as a confirmation of the utmost relevance of ancient political philosophy for refounding European civilization on a sound biopolitical basis. The Greek philosophers, I believe, produced the highest biopolitical thought because they could combine the “barbaric” pagan-Aryan values which Greek society took for granted with the logical rigor of Socratic rationalism. The old pagan-Aryan culture, expressed above all in the Homeric poems, extolled the values of kinship, aristocracy, competitiveness, community, and manliness, this having been a culture which was produced by a long, evolutionary struggle for survival among wandering and conquering tribes in the Eurasian steppe. This highly adaptive traditional culture was then, by a uniquely Western contact with rationalist philosophy, rationalized and radicalized by the philosophers, untainted by the sentimentality of later times. Plato and Aristotle are remarkably un-contrived and straightforward in their political methods and goals: the human community must be perfected biologically and culturally; individual and sectoral interests must give way to those of the common good; and these ought to be enforced through pragmatic means, in accord with wisdom, with law where possible, and with ruthlessness when necessary.

[1]Furthermore, on a decidedly spiritual note: “ rather than being a Darwinist of sorts, in Günther’s view it is Plato’s idealism that renders him a predecessor of Nazi ideology, because race is not merely about the body but, as Plato taught, a combination of the mortal body and the immortal soul.” (13)

[2] William Pierce:

The medieval view of the world was that it is a finished creation. Since Darwin, we have come to see the world as undergoing a continuous and unfinished process of creation, of evolution. This evolutionary view of the world is only about 100 years old in terms of being generally accepted. . . . The pantheists, at least most of them, lacked an understanding of the universe as an evolving entity and so their understanding was incomplete. Their static view of the world made it much more difficult for them to arrive at the Cosmotheist truth.

William Pierce, “Cosmotheism: Wave of the Future,” speech delivered in Arlington, Virginia 1977.

[3] Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (New York: Appleton and Company, 1882), 134.

[4]Ibid., 617. Interestingly, Okajangas points out that Benjamin Isaac, a Jewish scholar writing on Greco-Roman “racism,” believed Plato (Republic 459a-b) had inspired Darwin on this point. Benjamin Isaac, The Invention of Racism in Classical Antiquity (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2004), 128.

[5]Pierce, “Cosmotheism.”

00:05 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugénisme, darwinisme, grèce antique, antiquité grecque, biopolitique, philosophie politique, théorie politique, cité grecque, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

par Juan Asensio

Ex: http://www.juanasensio.com

«En effet, même si elle n’est ni nécessité, ni caprice, l’histoire, pour le réactionnaire, n’est pourtant pas une dialectique de la volonté immanente, mais une aventure temporelle entre l’homme et ce qui le transcende. Ses œuvres sont des vestiges, sur le sable labouré par la lutte, du corps de l’homme et du corps de l’ange. L’histoire selon le réactionnaire est un haillon, déchiré par la liberté de l’homme, et qui flotte au vent du destin.»

Acheter En divergent accord : à propos de Carl Schmitt sur Amazon.

Acheter En divergent accord : à propos de Carl Schmitt sur Amazon. Évidemment, tout, absolument tout étant lié, surtout lorsqu'il s'agit des affinités électives existant entre les grands esprits qui appréhendent le monde en établissant des arches, parfois fragiles mais stupéfiantes de hardiesse, entre des réalités qu'en apparence rien ne relie (cf. p. 38), je ne pouvais, poursuivant la lecture de cet excellent petit livre qui m'a fait découvrir le fulgurant (et, apparemment, horripilant) Jacob Taubes, que finalement tomber sur le nom qui, selon ce dernier, reliait Maritain à Schmitt, qualifié de «profond penseur catholique» : Léon Bloy, autrement dit le porteur, le garnt ou, pourquoi pas, le «signe secret» (p. 96) lui-même. Après Kafka saluant le génie de l'imprécation bloyenne, c'est au tour du surprenant Taubes, au détour de quelques mots laissés sans la moindre explication, comme l'une de ces saillies propres aux interventions orales, qui stupéfièrent ou scandalisèrent et pourquoi pas stupéfièrent et scandalisèrent) celles et ceux qui, dans le public, écoutèrent ces maîtres de la parole que furent Taubes et Kojève (cf. p. 47). Il n'aura évidemment échappé à personne que l'un et l'autre, Kafka et le grand commentateur de la Lettre aux Romains de l'apôtre Paul, sont juifs, Jacob Taubes se déclarant même «Erzjude» «archijuif», traduction préférable à celle de «juif au plus profond» (p. 67) que donne notre petit livre : «l'ombre de l'antisémitisme actif se profilait sur notre relation, fragile comme toujours» (p. 47), écrit ainsi l'auteur en évoquant la figure de Carl Schmitt qui, comme Martin Heidegger mais aussi Adolf Hitler, est un «catholique éventé» dont le «génie du ressentiment» lui a permis de lire «les sources à neuf» (p. 112).