Author’s Note:

This is transcript by V. S. of a talk that I gave to the Atlanta Philosophical Society in 2000. As usual, I have eliminated some wordy constructions and some back-and-forth with the audience.

We live in a time when there’s a lot of talk about the ends of ages. Last year, at the end of 1999, the vast majority of people celebrating the New Year were celebrating the millennium a year early. But still, there’s a sense that when we reach a round number something important is going to happen. There’s a lot of talk about the “end of modernity” in academia today. So-called postmodernist philosophers and literary critics are quite popular, and certain religious thinkers and writers are of course concerned that time itself may end very soon.

A friend of mine who is an Orthodox monk in Bulgaria emailed me just before the New Year saying that not only did some people in Bulgaria think that all the computers were going to fail, they thought the end of time was at hand. I wrote back saying, “Well, if I don’t hear from you again, it’s been nice knowing you.”

I want to talk about one of the most stunning claims that history is over, namely the claim popularized by Alexandre Kojève, a 20th-century philosopher who I think is probably the most influential single philosopher in the 20th century, although at the same time he’s one of the least known. He’s influential not only in the world of ideas but also in the world of politics. In fact, he’s had an enormous influence on the post-Second World War global economic and political order that we live in today. People sometimes call it the “New World Order.” It’s very much influenced by his thought and action.

Kojève claimed that history is not about to end, but that it had already ended, and that it ended in 1806. So, all of the expectant people who are waiting for the millennium have already missed it. History is already over. It’s been over for nearly two centuries, and it came to an end in 1806 when Georg Wilhelm Friedrich Hegel was sitting in his study in Jena writing his book Phenomenology of Spirit and nearby Napoleon was defeating his enemies at the great Battle of Jena, which turned the tide of resistance in Europe toward the ideas of the French Revolution.

According to Kojève, history ended with the triumph of the ideals of liberty, equality, and fraternity and Hegel’s understanding of the significance of these events. Everything that’s happened since then, he said, including the two World Wars, is just post-historical “mopping up.” It’s of no real historical significance. It’s just a matter of carrying the ideals of the French Revolution to the furthest corners of the globe.

Last night I saw a trailer for a film called The Cup, which is set in Bhutan in the Himalayas. This is a movie about the mopping-up process. It’s about some intrepid young Buddhist monks who fall in love with soccer and decide to bring satellite television to Bhutan. According to Kojève, this is just the kind of mopping-up process you’d expect as the world becomes completely integrated and its culture becomes entirely homogenized. Of course, this is presented as a heart-warming tale of intrepid youth.

Now, who was Alexandre Kojève? He was born in 1902 as Aleksandr Vladimirovič Koževnikov. He was born in Moscow to a very wealthy family. After the Russian Revolution, the family fell on hard times, and he was eventually reduced to selling black-market soap on the street. He was arrested for this and narrowly escaped execution. His experiences with the GPU led to a rather unusual outcome. He converted to Marxism and maintained that he was an ardent Stalinist to the very end of his life.

Now, who was Alexandre Kojève? He was born in 1902 as Aleksandr Vladimirovič Koževnikov. He was born in Moscow to a very wealthy family. After the Russian Revolution, the family fell on hard times, and he was eventually reduced to selling black-market soap on the street. He was arrested for this and narrowly escaped execution. His experiences with the GPU led to a rather unusual outcome. He converted to Marxism and maintained that he was an ardent Stalinist to the very end of his life.

In 1920, ardent Marxist-Stalinist that he was, he still saw fit to flee the Soviet Union to Germany. He enrolled at the University of Heidelberg, studying philosophy with the great German existentialist thinker Karl Jaspers, and he wrote a dissertation on Vladimir Soloviev, a Russian mystical philosopher of some interest, although he is rather unknown in the West.

Apparently, the Koževnikovs had money abroad, so while he was in Germany Kojève was actually something of a bon vivant. He lived the high life. He was a sort of limousine Stalinist. But he invested his family money poorly, and in 1929 he was pretty much wiped out by the great stock market crash.

In that year, he moved to France and started trying to find work. He had many friends, Russian émigrés, who helped him out. One of them was Alexandre Koyré, who was a historian of philosophy and science who had to go off to Egypt as a visiting professor and got Kojève the job in 1933 of subbing for him in a seminar on Hegel’s Phenomenology of Spirit.

Kojève did such a spectacular job that he gave the seminar every year until 1939, when the Germans moved in and French intellectual life changed somewhat. Kojève spent the war in the south of France, writing, and some of the works that he wrote during the war were published posthumously. He probably sat out the war because he realized that it was of no historical significance.

In 1945, he returned from his exile and was immediately given a position in the French Ministry of Economic Affairs, the head of which had been a student in his Hegel seminar during the 1930s.

From 1945 to 1968, he held the same position, a kind of undersecretary position, yet while he did not have any official leadership role, he was—as one person who knew him put it—the Mycroft Holmes of the French government. He was the guy who knew everything and everybody, and kept everybody abreast of everything else. He was a nerve center or brain center for the French government for a period of more than 20 years.

He claimed, in his typically hyperbolic style, that de Gaulle took care of foreign affairs, and “I, Kojève,” as he put it, “took care of everything else.” And apparently Raymond Aron, who was another of his students and an extremely sober fellow, actually said that this was pretty much true, that Kojève was probably second only to de Gaulle in importance in the French government in the 22 years that he occupied his position.

And what did he do? Well, he was one of the architects of what’s now called the European Economic Community. He was also one of the architects of what is known as the General Agreement on Trades and Tariffs, or GATT.

Right after the Second World War, he gave a speech to a bunch of technocrats in West Germany, where he laid out the model for what was then called pejoratively “neo-colonialism.” In his terms, colonialism after the Second World War and the end of the old colonial empires would now take the form not of taking, but of giving, namely of investing in and developing the underdeveloped countries, the former colonies, and integrating them into the world economic system. His model was basically carried out to a T. Organizations like the World Bank basically follow to this day the Kojèvian model of neo-colonialism.

He was also the first person to announce what is sometimes called the convergence thesis. Zbigniew Brzezinski, National Security Adviser to Jimmy Carter, is often credited with this view. The convergence thesis is basically that as the Cold War wore on, the pressures of fighting it would cause both sides to gradually converge and become indistinguishable from one another.

He was also the first person to announce what is sometimes called the convergence thesis. Zbigniew Brzezinski, National Security Adviser to Jimmy Carter, is often credited with this view. The convergence thesis is basically that as the Cold War wore on, the pressures of fighting it would cause both sides to gradually converge and become indistinguishable from one another.

Kojève was instrumental in creating—through the economic and political integration of the Western, non-Communist nations—one of the most important factors in helping them win the Cold War, but the French intelligence service believed that he was passing information to the KGB the whole time. So he was playing both sides in a very dangerous game. I want to give some suggestions about what Kojève’s dangerous game actually was.

Before I do that, though, I want to talk about his influence in the world of ideas. I’ve talked about his political activity. Really, of all the philosophers in the 20th century, he’s had the most impressive record of actually changing the world instead of just theorizing about it. Much of the world that we know today and think of as normal was influenced by this strange Russian. So, we need to understand the ideas behind his actions.

Kojève’s students at his Hegel seminar in the 1930s included the following people: Raymond Aron, who was probably the most brilliant conservative political theorist in France in the 20th century; Maurice Merleau-Ponty, who was something of a Marxist-Stalinist at one time and one of the most significant phenomenological philosophers in 20th-century France; Jacques Lacan, the great interpreter of Freud, who fused Freud with Kojève’s Hegel and is probably the leading Freudian thinker after Freud; Henry Corbin, who made the first (partial) French translation of Heidegger’s Being and Time but is far more famous for the work that he did in medieval Arabic philosophy and mysticism; Robert Marjolin, who was the leader of the French Ministry of Economic Affairs, the guy who gave Kojève his job; Gaston Fessard, who was little-known outside France but was an extraordinary scholar and a Jesuit priest as well; André Breton, who was one of the founders of French Surrealism; Georges Bataille, famous for writing really rather gross and I think quite untitillating pornography, as well as many books and essays on the philosophy of culture—a rather profound although difficult and quite perverted thinker; and Raymond Queneau, a novelist whose most famous novels are translated as The Sunday of Life and Zazie in the Metro—these are “end of history” novels and were very much influenced by Kojève’s vision of life at the end of history.

And of course these members of the seminar in turn had their own students and readers. Among them are some of the most important 20th-century French thinkers of the next generation: Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, and the like. None of them were students of Kojève himself, but I would maintain that nobody can really understand these French postmodernists—especially their use of certain words like “metaphysics,” “modernity,” “difference,” and “negativity”—without understanding how all of these derive from Kojève’s interpretation of Hegel. The peculiar vehemence with which terms like “metanarrative,” “history,” “being,” “absolute knowledge,” and so forth are spoken by these writers has everything to do with Kojève’s specific interpretation of the meaning of these terms in Hegel’s Phenomenology of Spirit. One can’t read French postmodernism and understand it without understanding that most of these thinkers are reacting to Kojève. They would not call themselves Kojèvians. They’re all anti-Kojèvians. But insofar as they’re opposing themselves to him and to his very peculiar takes on things, they’re very much influenced by him. They bear the trace of Kojève.

Another contemporary thinker who’s really quite trendy today is the Slovene writer Slavoj Žižek. I hope there are no Slovenians in the audience who will knock my pronunciation. Žižek has written quite a number of books with titles like Everything You Always Wanted to Know About Lacan . . . But Were Afraid to Ask Hitchcock, and he’s enormously influenced by Kojève’s view of Hegel, and also Lacan’s reading of Kojève’s Hegel.

Another contemporary thinker who’s really quite trendy today is the Slovene writer Slavoj Žižek. I hope there are no Slovenians in the audience who will knock my pronunciation. Žižek has written quite a number of books with titles like Everything You Always Wanted to Know About Lacan . . . But Were Afraid to Ask Hitchcock, and he’s enormously influenced by Kojève’s view of Hegel, and also Lacan’s reading of Kojève’s Hegel.

Kojève attracted students even after he stopped teaching. Two of them were Allan Bloom, the author of The Closing of the American Mind, and Stanley Rosen, who is a very well-known commentator on Greek philosophy, as well as on Hegel and Heidegger. Their teacher, Leo Strauss, sent them to study with Kojève in the early 1960s. Bloom and Rosen would go to his office at the Ministry. He would close the door, and they would talk philosophy.

More recently, Francis Fukuyama, who was a student of Allan Bloom, became famous for his book The End of History and the Last Man, which is really a popularization of Kojèvian ideas. Just as the Communist regimes in Eastern Europe were coming down, Fukuyama raised the question: What if Kojève was wrong and history hadn’t ended in 1806, as Hegel wrote the Phenomenology of Spirit? What if history ended in 1989, as Communism fell and Fukuyama was in the process of interpreting it as the global triumph of Western liberal democracy? That started a huge debate.

Of course, people on the Right in America were particularly delighted to hear that their perseverance in the Cold War had brought about not just the end of Communism but the end of history itself, and everything would be smooth sailing from then on. Little things like the Gulf War were just mopping-up.

Some of Kojève’s peers—people that he corresponded with and interacted with and influenced him—include Leo Strauss, who is one of the most important 20th-century philosophers. He was a German-Jewish philosopher who met Kojève in the 1920s. They met again in Paris in the 1930s, where they spent a lot of time together, and they corresponded throughout the rest of their lives. Strauss, of course, was a conservative thinker, a thinker of the Right, and yet he derived both pleasure and knowledge from his friendship with Kojève, the ardent Stalinist.

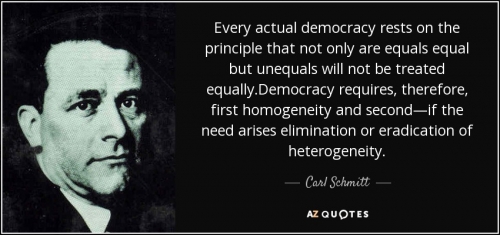

Carl Schmitt was the notorious German jurist and political philosopher who wrote the brief showing how Hitler’s seizure of power in 1933 was perfectly legal according to the Weimar constitution—which was indeed a brief anybody could have written because, strictly speaking, it was legal. Schmitt, of course, had been tarred with the Nazi association until he died at a very old age recently. Schmitt was a friend of Kojève’s, and they corresponded over a period of many decades. Another improbable intellectual friendship.

Georges Bataille was not just a student of Kojève, but really a peer. I think Bataille dramatically influenced Kojève’s intellectual development. Bataille is certainly a thinker of the far Left.

So, we have a strange phenomenon: Kojève had close intellectual relationships with, and a powerful influence on, thinkers on the Right and on the Left, but the thing that all of these thinkers have in common is a vehement rejection of modernity, precisely the modernity that Kojève himself is so eager to proclaim as inevitable. All of Kojève’s students and most passionate admirers ended by rejecting, vehemently, his vision of the end of history. That’s an interesting thing to puzzle through.

If Hegel and Kojève believe that history came to an end in 1806, then they obviously mean something very different by “history” than all of us do. If history can come to an end, it has to be something different from what is reported every day in the newspapers. They didn’t claim that human events would cease. There are post-historical human events, just as there were pre-historical human events. So, history isn’t just the record of human events. It is a very specific thing.

For Hegel, history is the human quest for self-knowledge and self-actualization. There was a time when human beings were not actively pursuing those aims. This was characteristic of prehistorical forms of life, when men were brutish and dumb. And there will be a time when human beings will no longer actively pursue self-knowledge and self-actualization, because we will have already achieved them. That will be post-historical life.

History is the human quest for self-knowledge and self-actualization. When that quest comes to an end, when we know ourselves and become ourselves, then there will be no more history. That’s how history will stop.

Hegel posits that human beings have a fundamental need for self-knowledge. In fact, in the last analysis, for him self-actualization just is self-knowledge. So, human beings are fulfilled by knowing themselves. That’s what it’s all about. That’s what we’re all striving for. That’s what the whole record of history has been pointing to: self-knowledge.

How is the pursuit of self-knowledge connected with history? Isn’t self-knowledge just something we have through introspection? Can’t you just have self-knowledge on a desert island or lying in bed in the morning? Why do we need to do things like build civilizations or cathedrals and fight wars? Why do we need history in order to pursue self-knowledge?

How is the pursuit of self-knowledge connected with history? Isn’t self-knowledge just something we have through introspection? Can’t you just have self-knowledge on a desert island or lying in bed in the morning? Why do we need to do things like build civilizations or cathedrals and fight wars? Why do we need history in order to pursue self-knowledge?

Hegel would agree that we do have a kind of immediate self-awareness, which Rousseau would call the “sentiment of existence.” But that feeling is shared with all the animals, too. Therefore, insofar as we have an immediate feeling of self that really doesn’t constitute knowledge of us as distinctly human creatures. Second, knowledge as such requires more than just immediate feeling. It has to be more articulated, reflective, and, as he puts it, mediated rather than immediate. It has to be on the level of thought rather than the level of feeling. In order to arrive at self-knowledge of our distinctly human characteristics, and to know that in a distinctly human way through reason, through thought, we have to go beyond just feeling. We have to do things.

Now, to know ourselves as physical beings we can look in a mirror. Although we have to recognize the being we see in the mirror as ourselves. Animals don’t seem to be able to recognize their own reflections. But when human beings reach a certain point in our development, we realize, “Aha! That’s us!” And there’s something extraordinary about recognizing ourselves as reflected in something other, something external.

Hegel believes that self-knowledge of our soul, if you will, requires a similar process. We need to find a mirror in which our soul can be reflected, and in which we can recognize our reflection, and thereby come to know ourselves as spiritual beings.

Now, what is the appropriate mirror of the soul? Well, the first and most obvious answer would be another soul, another human being. The way that we come to know ourselves as human beings is by recognizing ourselves in others. The best form of recognition would be to recognize ourselves in the eyes of somebody who is very similar to us, who can really show us who we are. The kind of relationship where that happens is friendship or love. We can know ourselves through people who antagonize us, but the best kind of self-awareness is through love and friendship. The most complete sort of self-awareness is through love and friendship.

But that’s not enough. Love is not enough for Hegel. Friendship is not enough to explain history. If we could know ourselves adequately, if we could satisfy our need for self-knowledge simply through interpersonal relationships, we never would have embarked on this long quest towards civilization, because we could have satisfied that need in the prehistorical family, in the little villages, in thatched huts, in hunter-gatherer bands. We don’t need buildings and technologies and civilizations that extend thousands of miles. We don’t need cathedrals and skyscrapers or any of that just to have interpersonal relationships.

So, the quest for self-knowledge has to be understood more precisely here. We need to know ourselves. To know ourselves as individuals does not require history, so what kind of self-knowledge requires history? Hegel seems to believe that history is required if we are to know ourselves universally, to know ourselves in an abstract sense, and not just as a particular individual—in other words, to know what is man in general. Ultimately, this is the aim of philosophy.

Your best friend or your spouse is not going to be adequate to give you this kind of universal self-knowledge. Another human being isn’t an adequate mirror for that. Only philosophy can show that to you, and so Hegel believes that we have to understand history as arising out of the need for universal self-knowledge.

But of course philosophy wasn’t there at the beginning of history. So, how do we try to begin to satisfy that need for universal self-knowledge?

Hegel’s argument is simple: We have to make a mirror for ourselves. We have this material called nature—rocks and rivers and trees—and we need to remake it. We need to go out there and transform the world, to put the stamp of humanity upon it, to humanize the world, to remake the world in our own image—and to recognize ourselves, to recognize the truth about mankind in general, in our work.

Every culture is basically an ensemble of practices, artifacts, and institutions in which, and by which, human beings embody a particular attempt to understand themselves. Culture is the mirror in which human beings know themselves in a universal way. The record of cultures and their transformation is what we call history. Therefore, history is necessitated as our first step towards universal self-understanding.

There are many cultures and thus many interpretations of our nature. But there is only one truth. Therefore, all cultures can’t be rated equally. Some are truer to man and his nature than others. So it’s possible to rank cultures in a hierarchy in terms of how well or how poorly they reflect the true nature of man. But Hegel is also clear that ultimately, culture as such is an inadequate medium for coming to universal self-understanding. Thus what happens at a certain point in at least some cultures—three, to be exact—is the emergence of philosophy. The Greeks, the Indians, and the Chinese all spontaneously evolved philosophical traditions.

Hegel’s view is that we finally come to universal self-understanding through philosophy—ultimately through Hegel’s philosophy, as it turns out. History is the pursuit of wisdom. Hegel has become wise. He knows the truth about man, and therefore the philosophical quest and the historical quest both came to an end in 1806, when Hegel wrote his book The Phenomenology of Spirit.

Now, this might sound grandiose to you, but really every philosopher worth his salt is grandiose, because they’re searching for the Truth with a capital T. Hegel is just one of the more immodest philosophers, because he claims that not only is he searching for it, he’s actually found it, and therefore he’s not really a philosopher anymore. He’s a wise man. He’s a sage.

What is this big Truth that has brought history to an end? According to Kojève, the truth about man is that we’re all free and equal. That might sound banal, but he says that that’s what human beings have been fighting for and struggling for—sculpting and painting, composing music and writing books for, over thousands of years—in order to discover that we’re all free and equal. Once this discovery has been announced, and once the world has been remade in the image of freedom and equality, history has come to an end.

Kojève claims that history comes to an end with what he calls the universal and homogeneous state. When we recognize that all men are free and all men are equal, the only thing left is to create a form of society that recognizes this freedom and equality. That form of society has to be universal. It can’t be attached to any particular culture, because culture is over, too. History is just a record of cultures, and when history ends, culture is over, too. Culture becomes, in some sense, unnecessary, because it’s really not the best medium for coming to self-understanding. Kojève glimpses a tendency towards the complete homogenization of the world within this universal state. So he calls the end of history the universal homogeneous state, and he thinks this is great. This is wonderful.

We’re rapidly seeing this all around us. In Bhutan, they’re getting TV today. Tomorrow, they’re going to be wearing little baseball caps—backwards, of course—listening to rap music, and wearing t-shirts with American brand names on them. Eventually it will be more practical to just learn one language: English. As one friend puts it, “language par excellence.” And we’ll all be English speakers; we’ll all be buying the same things; we’ll all be watching the same TV shows. We’ll be one big, happy, peaceful world, and mankind will be entirely satisfied, because we’ll all be free and we’ll all be equal. But we won’t all be philosophers. Only the very smart ones will become philosophers. Because we’re not going to all be equal in that respect. We’ll be politically equal.

That’s the Hegelian story, in a very crude overview. It’s crude, but it’s completely correct and accurate. It’s completely correct and accurate to Hegel’s view, if not to reality; let’s put it that way.

This is Kojève’s description of the end of history: “In the final state, there are naturally no more human beings.” Why? Because man is a historical being, too, and when history comes to an end, what is distinctively human disappears. “The healthy automata are satisfied. They have sports, art, eroticism, and so forth, and the sick ones get locked up.” Or they get Prozac. Or other mood-altering drugs to make them happier. “The philosophers become gods. The tyrant becomes an administrator, a cog in the machine fashioned by automata for automata.”

This is his view of the end of things. Now, if somebody were to step forward and declare, “I have a dream of a world of healthy, well-fed automata, de-humanized robots ruled over by technocrats that think they are gods,” would you be at all inclined to be inspired by that vision of things? It is a very strange way of speaking about something that Kojève at least officially regards as utopia, the form of society that totally satisfies all of mankind.

Here we arrive at the odd problem, because as he becomes more and more enthusiastic about the end of history—at least putatively enthusiastic, apparently enthusiastic—he begins phrasing it in ways that are more and more chilling, unappetizing, and unappealing.

The notes for Kojève’s Hegel seminar were edited and published in 1947 by Queneau as Introduction to the Reading of Hegel. After it was published, it was reprinted in a number of different editions. As the new editions came out, Kojève would add notes to them. About half of the French volume has been translated into English. The good stuff. There’s a famous note in here. Kojève adds a note to the second edition and then adds a note to that note in the third edition. As the notes pile up, the vision of the end of history becomes more and more disturbing and unappealing.

What’s going on here? Surely, Kojève, who was a master of rhetoric, knew the likely effects of his rhetoric. So, why was he praising something in terms designed to produce discomfort and disgust? It’s a very interesting question.

His second thoughts about the end of history were expressed in his later writings as a thesis that man is coming to an end. The end of history is the end of man. Man, properly understood, is being erased. The masses of people at the end of history, he said, will become beasts. And another term for them, he said, are slaves without masters.

He said, “Bourgeois man is a slave without a master. He is a slave spiritually, because there is nothing he is willing to die for.”

The worst possible thing for the bourgeoisie, he says, is a violent death. They’ll do anything to avoid that. The greatest possible thing is comfortable living. They’ll betray virtually anything for that. “Do it to Julia!” He says that the end of history is a society where the vast majority of human beings are slaves without masters. They’re officially free, but spiritually speaking, they are slavish. They have no ideals. There’s nothing they’re willing to die for. Nothing is more important than just being comfortable and secure.

The small minority who will rule everything will at least understand everything. They are the philosophers. And they too are dehumanized. Not by becoming beasts, but by becoming gods.

What’s left out are just men, and by “man” Kojève means people who have what Plato called spiritedness. And what is spiritedness? Well, part of spiritedness for Plato is the capacity to respond passionately to ideals. In the most primitive sense, spiritedness is just a kind of touchiness about points of honor. A desire to be treated with respect. But the same kind of attachments to one’s ideal vision of one’s self that used to lead us to fight duels to the death over matters of honor can also be attached to higher things like countries and causes, and so forth. It can even be attached to a love of the good itself.

Kojève thinks that the end of history will mark the elimination of the spirited part of man’s soul. Once we know the truth about mankind—that we are all free and equal—there will be nothing to fight over and no propensity to fight, anyway. The capacity to get angry over points of honor or ideology will simply disappear. This is what he means by the end of man.

Again, it’s not a very appealing picture. Yet it’s a picture that’s increasingly true.

The philosophers, as I said, are increasingly dehumanized as well. They become gods, which means that they are de-spirited creatures as well—effete, cosmopolitan, rootless, and so forth. They jet from one end of the globe to another. They interpret things. They give little papers at conferences. They graze at the buffets and crowd around the open bars. And they experience nothing greater than themselves. They look down on the cultures of the past with detachment, but they buy their artifacts and playfully display them in an eclectic jumble on their mantlepieces.

At the very time Kojève was painting this bleak picture of the end of man, he maintained it was his dream—indeed, that it’s all of our dreams. This is what history is aiming towards, and we’ll all be completely satisfied by it. You’ll love it! Believe me! You’re already loving it! But why in the world did he say things that undermine his overall thesis?

The interpretation I want to give is this: Kojève became very much influenced by Nietzsche, and Nietzsche is really the great 19th-century antipode of Hegel. If you want to find two thinkers who are most fundamentally opposed in philosophy of history and culture, Nietzsche and Hegel are the most opposite you can find. The influence of Nietzsche, I think, was primarily mediated through the influence of Georges Bataille, Kojève’s student, peer, and friend. Bataille was something of a Nietzschean, and I think that as their friendship progressed and as Kojève thought more about things, he came to think that Bataille was fundamentally correct that there was something true about Nietzsche’s view of history.

So, what is Nietzsche’s view of history? Hegel has a linear view of history. History proceeds in a straight line from a beginning to an end. The progress of history arises from a single fundamental need, which is the human need for self-knowledge. Once we achieve that goal, history ends, and that’s it. It’s paradise.

Nietzsche, by contrast, has a cyclical view of history, and he believes that there are two fundamental principles that make the historical world go around. One is the need for self-knowledge, but the other is what I would like to call “the need for vitality,” the need to feel alive and express that feeling.

In Nietzsche’s view, history begins with a kind of vital upsurge, which is leading towards self-knowledge. History begins with a kind of barbarous vitality. As culture progresses, however, and become more refined, our reflectiveness and refinement come to interfere and undermine the sources of cultural vitality.

Culture, at the beginning, is something that’s necessary for us to be healthy, but as it progresses and becomes more refined, it becomes a source of sickness, decline, and decay. So, at this point we have a decadent culture where people are very reflective, dispassionate, corrupt, and lacking in virtue. And what eventually happens when decadence grows widespread? Everything collapses, everything falls apart. You can’t have a functioning society full of rotten people. The few survivors who are left return to barbarism. All the cobwebs of fine-spun theories are swept away, human vitality returns, and history begins again.

Now, in the portrait that Kojève paints at the end of history, you really can see this Nietzschean perspective at work. The “last man,” which was Nietzsche’s term for decadent and dehumanized men, is the true outcome of Hegel’s drive for universal freedom and equality. But the last man can’t sustain civilization, so history must start all over again. The last man, in Nietzsche’s terms, is precisely what Kojève is describing as slaves without masters and masters without slaves, the dehumanized beasts and gods that exist at the end of history. Both beasts and gods lack a distinctively human vitality to give rise to culture and values.

I want to argue that Kojève’s ambivalence about the end of history really arises out of the fact that he simultaneously affirms two completely contradictory theories of history. One is Hegel’s and the other is Nietzsche’s. Kojève was not an idiot. In fact, people who I respect enormously said that he was the smartest man they ever knew. He was extraordinarily intelligent. The best-functioning and best-stocked brain of the century, according to one person who knew him. Thus he was not so stupid as to overlook the fact that he was affirming two diametrically opposed views. So why was he doing this?

I’ll answer this question, but I want to raise another one first. Why did Kojève play both sides of the Cold War? Clearly he had to see that there was something a little immoral, or there was at least an appearance of impropriety, in passing secrets to the KGB. Why did he do this? Why was he affirming opposed theories of history, and why was he playing both sides against another in the Cold War? I think that the answers to both questions are related.

Let me answer the first question this way. I follow Plato, and Plato recommends that in order to understand a philosopher’s teachings, you don’t just look at his words, you also look at his deeds, and then you put the words and the deeds together and look at the total effect. The total effect of a philosopher’s teaching is what he is really getting at. Not necessarily what he says or what he does, but the total effect of the two together on the actions of the people who read it, understand it, and follow it. These guys are smart. They know the likely effect of their writings. So, if you want to understand the meaning of a philosopher’s teachings, look at the effect, not what he says in isolation, not what he does in isolation, but the effect of what he says and what he does taken together.

What’s the effect of Kojève’s teaching about modernity? The fact is that every single person who took Kojève seriously as a teacher—Left or Right, far Left or far Right—ended up rejecting the end of history, the vision of modernity that Kojève was loudly trumpeting as his dream—and everybody’s dream—come true. He was not so stupid as to be caught unaware by this. I refuse to believe that.

I think that the meaning of Kojève’s teachings is precisely this: Kojève presented Hegel’s view of history in such dire and dystopian terms to induce people to revolt against it. He was presenting the end of history in a way that was designed to make people want to get history started all over again. If history can start all over again, that means that, fundamentally, we affirm the Nietzschean cyclical view rather than the Hegelian linear view. So, I think that ultimately Kojève was a kind of Nietzschean who was deeply disturbed by modernity and wanted to bring it to an end.

How is this connected with his political actions? Well, some people may say, “Look, the reason why he was on both sides of the Cold War is because he believed in the convergence thesis and didn’t think there was any difference between the two.”

But that really doesn’t explain it, for this reason: If he didn’t believe that either side was fundamentally different from the other, then why wouldn’t he have worked as hard as possible on one side to ensure its ultimate triumph? It would be a matter of indifference as to which side he supported. But why was he helping both sides? That can’t be explained, because by helping both sides in the Cold War, you would think that that was actually helping to perpetuate the Cold War rather than bring it to an end. Why would he want us to keep fighting?

But this makes sense if Kojève is fundamentally a Nietzschean who wanted to forestall as long as possible the end of history that Fukuyama—his somewhat unsubtle and popularizing student—was so happy about.

I think that perhaps his very dangerous political game had a similar aim as his philosophical game, namely not to bring history to an end but to keep it going, keep the conflict going. Why? Because as a Nietzschean, he believed that, ultimately, conflict about values is the thing that makes us most human. The capacity to aspire to and ultimately die for ideals, is the most glorious and distinctly human characteristic we have. And the Cold War was one, long conflict over fundamental ideas, and it would be perfectly consistent with the Nietzschean view to want to keep that conflict going, especially if he foresaw that the outcome of one side winning would be McWorld. If that was the case, then it makes perfect sense that he would be playing both sides. He didn’t want either one to win. The longer Kojève could forestall the end of history, the better. The better for all of us.

And now that history has ended, we need to go to Plan B, which is to start history all over again. And we don’t need to wait for the barbarians. They are already here.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

As Peter Thiel argues persuasively in

As Peter Thiel argues persuasively in Of course workers who are replaced by machines can’t be allowed to starve. The products of machines have to be consumed by someone. Production can be automated but consumption cannot. It would be an absurdist dystopia if mechanization led to the starvation of workers, so consumption had to be automated as well. One set of robots would produce things, then another set of robots would consume them and add zeroes to the bank balances of a few lonely plutocrats.

Of course workers who are replaced by machines can’t be allowed to starve. The products of machines have to be consumed by someone. Production can be automated but consumption cannot. It would be an absurdist dystopia if mechanization led to the starvation of workers, so consumption had to be automated as well. One set of robots would produce things, then another set of robots would consume them and add zeroes to the bank balances of a few lonely plutocrats.

De eersten die de omslag maken zijn de oude Grieken in de klassieke Oudheid. Griekenland bestaat uit vele stadstaten, maar de zeemacht Athene en de landmacht Sparta steken in deze Griekse wereld boven allen uit. Het denken van de Grieken veranderde van een volk dat zich enkel met landbouw bezighield naar een zeemacht, omdat het op een gegeven moment het gehele oostelijke deel van de Middellandse zee ging beheersen. De Grieken waren opgesloten in deze context en ze misten de mankracht om hieruit te breken.

De eersten die de omslag maken zijn de oude Grieken in de klassieke Oudheid. Griekenland bestaat uit vele stadstaten, maar de zeemacht Athene en de landmacht Sparta steken in deze Griekse wereld boven allen uit. Het denken van de Grieken veranderde van een volk dat zich enkel met landbouw bezighield naar een zeemacht, omdat het op een gegeven moment het gehele oostelijke deel van de Middellandse zee ging beheersen. De Grieken waren opgesloten in deze context en ze misten de mankracht om hieruit te breken.

Avec M. Macron, prête-nom ou fidéicommis d’une syndication de grands intérêts (ceux qui l’ont propulsé sans coup férir aux commandes du paquebot en perdition « France ») nous voyons clairement que l’homme a été évidemment parachuté à son poste… Qu’il ne s’est pas hissé à la force du poignet par le laborieux truchement des partis. Ces paniers de crabes écumant avec leurs tripatouillages, leurs magouilles, les copinages, les parrainages et les affiliations plus ou moins discrètes. Tout cela est révolu, vieux jeu, ringard. Aux orties les partis qui ne servent plus à rien, pas même à servir de caisse de résonance ou d’exutoire à la France populaire et moribonde, celle des usines délocalisées, des friches industrielles et des zones rurales livrées à l’agro-industrie mondialisée… Toutes choses et secteurs dont la nouvelle aristocratie cosmopolitiste n’a que faire et ne rêve que de placer en sédation profonde à coup d’allocs et de drogues dites douces en libre accès (du ballon rond à la marie-jeanne) !

Avec M. Macron, prête-nom ou fidéicommis d’une syndication de grands intérêts (ceux qui l’ont propulsé sans coup férir aux commandes du paquebot en perdition « France ») nous voyons clairement que l’homme a été évidemment parachuté à son poste… Qu’il ne s’est pas hissé à la force du poignet par le laborieux truchement des partis. Ces paniers de crabes écumant avec leurs tripatouillages, leurs magouilles, les copinages, les parrainages et les affiliations plus ou moins discrètes. Tout cela est révolu, vieux jeu, ringard. Aux orties les partis qui ne servent plus à rien, pas même à servir de caisse de résonance ou d’exutoire à la France populaire et moribonde, celle des usines délocalisées, des friches industrielles et des zones rurales livrées à l’agro-industrie mondialisée… Toutes choses et secteurs dont la nouvelle aristocratie cosmopolitiste n’a que faire et ne rêve que de placer en sédation profonde à coup d’allocs et de drogues dites douces en libre accès (du ballon rond à la marie-jeanne) !

Yo también lo creo, y en esto coincido con Fernández de la Mora. Nos hace falta una filosofía, y no una filosofía cualquiera. Nos hace falta una filosofía positiva. Entiéndaseme bien: positiva no significa positivista. De esta otra ya andamos sobrados. No faltan columnistas, periodistas, científicos sociales y naturales, expertos en "H" o en "B", que lanzan al aire y a las masas la carnaza positivista de que la "filosofía no sirve para nada" y venden la baratija de que, a lo sumo, un mero análisis lógico y lingüístico de los enunciados es cuanto queda por hacer al filósofo profesional. Eso, o la divulgación generalista, el trenzado ideológico-partidista o la labor anticuaria de rescatar y exponer "ideas del pasado". El neopositivismo anglosajón y colonizador fue parte del recado atlantista que nos llegó tras la "apertura" de nuestro país a la ayuda y a la influencia angloamericana en pleno franquismo, y se tradujo en la creación masiva de cátedras y plazas docentes de una filosofía –- la "analítica" –- que no era nuestra y que nada nos decía. Pudo ser una alternativa "modernizadora" ante el acartonamiento escolástico de la universidad franquista, es cierto, un acicate, siempre saludable, para estudiar lógica formal o interesarse por la epistemología de las ciencias "duras", pero poco más.

Yo también lo creo, y en esto coincido con Fernández de la Mora. Nos hace falta una filosofía, y no una filosofía cualquiera. Nos hace falta una filosofía positiva. Entiéndaseme bien: positiva no significa positivista. De esta otra ya andamos sobrados. No faltan columnistas, periodistas, científicos sociales y naturales, expertos en "H" o en "B", que lanzan al aire y a las masas la carnaza positivista de que la "filosofía no sirve para nada" y venden la baratija de que, a lo sumo, un mero análisis lógico y lingüístico de los enunciados es cuanto queda por hacer al filósofo profesional. Eso, o la divulgación generalista, el trenzado ideológico-partidista o la labor anticuaria de rescatar y exponer "ideas del pasado". El neopositivismo anglosajón y colonizador fue parte del recado atlantista que nos llegó tras la "apertura" de nuestro país a la ayuda y a la influencia angloamericana en pleno franquismo, y se tradujo en la creación masiva de cátedras y plazas docentes de una filosofía –- la "analítica" –- que no era nuestra y que nada nos decía. Pudo ser una alternativa "modernizadora" ante el acartonamiento escolástico de la universidad franquista, es cierto, un acicate, siempre saludable, para estudiar lógica formal o interesarse por la epistemología de las ciencias "duras", pero poco más. Las quejas de G. Fernández de la Mora, así como sus proyectos modernizadores, han quedado en el olvido. El cambio de Régimen, desde el franquismo (sistema en el cual éste pensador fue destacado miembro, e incluso ministro) hacia la Restauración borbónico-constitucional (R78) supuso el olvido e incluso la postergación de su obra. El filósofo conservador, pero en absoluto fascista, había concebido una España moderna en el plano científico y tecnológico, una España en la cual primaran el mérito, la capacidad, la preparación, y en donde se proscribiera para siempre la demagogia, el juego doctrinario, la retórica verbal y el patetismo. Es una voz la de Fernández de la Mora que no ha sido escuchada. Una España que la escuchara, será una nación radicalmente otra, renovada y sin prejuicios.

Las quejas de G. Fernández de la Mora, así como sus proyectos modernizadores, han quedado en el olvido. El cambio de Régimen, desde el franquismo (sistema en el cual éste pensador fue destacado miembro, e incluso ministro) hacia la Restauración borbónico-constitucional (R78) supuso el olvido e incluso la postergación de su obra. El filósofo conservador, pero en absoluto fascista, había concebido una España moderna en el plano científico y tecnológico, una España en la cual primaran el mérito, la capacidad, la preparación, y en donde se proscribiera para siempre la demagogia, el juego doctrinario, la retórica verbal y el patetismo. Es una voz la de Fernández de la Mora que no ha sido escuchada. Una España que la escuchara, será una nación radicalmente otra, renovada y sin prejuicios. Fernández de la Mora proclamaba sustituir las ideologías, ya moribundas, por ideas. Trocar a los demagogos y a los declamadores por expertos. En vez de entusiasmo, peligroso explosivo que siempre deviene en tiranía, consenso. El consenso tácito y la deliberación fría deben ocupar su puesto rector en lugar de la asamblea tumultuaria. El análisis sosegado de proyectos racionales en vez de agitación y propaganda. Qué duda cabe que la filosofía positiva no corrió la mejor de las fortunas una vez desembocada la partidocracia del R78. El régimen constitucional postfranquista ensalzó la retórica partidista y encumbró a un sinfín de ideólogos, retóricos vanos, arribistas, vividores "liberados" de los sindicatos y de los aparatos electoralistas. Los expertos, las personas formadas en las distintas ramas de la vida orgánica del Estado (administradores, expertos juristas, tecnólogos, economistas planificadores…) hubieron de ceder sus sillas o pasar a un discreto y segundo plano ante el soberano imperio de los grandilocuentes vendedores de humo. Incluso dentro de la democracia postfranquista se advierten claramente dos generaciones: una, primera, aún bien acreditada en cuanto a titulación académica y experiencia práctica en la empresa pública o en la privada, y otra, segunda, en la que ahora más y más nos hundimos, en la cual el lumpen de la sociedad, los sectores sociales más refractarios al esfuerzo intelectual, profesional y, en general, humano, se dedican, con el carnet en la boca, a ascender por los aparatos electoralistas para conseguir aplausos fáciles y cargos sine cura.

Fernández de la Mora proclamaba sustituir las ideologías, ya moribundas, por ideas. Trocar a los demagogos y a los declamadores por expertos. En vez de entusiasmo, peligroso explosivo que siempre deviene en tiranía, consenso. El consenso tácito y la deliberación fría deben ocupar su puesto rector en lugar de la asamblea tumultuaria. El análisis sosegado de proyectos racionales en vez de agitación y propaganda. Qué duda cabe que la filosofía positiva no corrió la mejor de las fortunas una vez desembocada la partidocracia del R78. El régimen constitucional postfranquista ensalzó la retórica partidista y encumbró a un sinfín de ideólogos, retóricos vanos, arribistas, vividores "liberados" de los sindicatos y de los aparatos electoralistas. Los expertos, las personas formadas en las distintas ramas de la vida orgánica del Estado (administradores, expertos juristas, tecnólogos, economistas planificadores…) hubieron de ceder sus sillas o pasar a un discreto y segundo plano ante el soberano imperio de los grandilocuentes vendedores de humo. Incluso dentro de la democracia postfranquista se advierten claramente dos generaciones: una, primera, aún bien acreditada en cuanto a titulación académica y experiencia práctica en la empresa pública o en la privada, y otra, segunda, en la que ahora más y más nos hundimos, en la cual el lumpen de la sociedad, los sectores sociales más refractarios al esfuerzo intelectual, profesional y, en general, humano, se dedican, con el carnet en la boca, a ascender por los aparatos electoralistas para conseguir aplausos fáciles y cargos sine cura. Don Gonzalo despedía con alegría al tipo de político retórico y declamador, pero experto en nada, que había dominado la escena pública europea durante todo el siglo XIX y que aún prolongaba su inútil existencia en el XX. A la par, el filósofo bendecía en "El Crepúsculo de las Ideologías" al tecnócrata, al experto, al "conocedor" que no busca encandilar a las masas, manipularlas y tocar las fibras de su entusiasmo, sino ser eficaz servidor público que plantea objetivos realistas en orden a una mejora del bienestar general, haciendo del Estado una maquinaria ágil, inteligente, bien engrasada. Una maquinaria que ha de renunciar, bajo riesgo de recaer en el ideologismo y en el utopismo más peligrosos, a reformar al hombre.

Don Gonzalo despedía con alegría al tipo de político retórico y declamador, pero experto en nada, que había dominado la escena pública europea durante todo el siglo XIX y que aún prolongaba su inútil existencia en el XX. A la par, el filósofo bendecía en "El Crepúsculo de las Ideologías" al tecnócrata, al experto, al "conocedor" que no busca encandilar a las masas, manipularlas y tocar las fibras de su entusiasmo, sino ser eficaz servidor público que plantea objetivos realistas en orden a una mejora del bienestar general, haciendo del Estado una maquinaria ágil, inteligente, bien engrasada. Una maquinaria que ha de renunciar, bajo riesgo de recaer en el ideologismo y en el utopismo más peligrosos, a reformar al hombre. Un ejemplo de cómo esta filosofía de ideas y no de utopías ideológicas perdió la batalla, y el vicio del ideologismo alcanzó el triunfo, fue el rosario de las reformas educativas de la democracia. Cada nueva ley de educación, comenzando con la barbarie de la LOGSE, hasta llegar a la actual LOMCE, demostró ser la consagración del ideologismo. En lugar de dotar al Estado de ideas, ideas tonificantes, hemos tenido ideología y más ideología. España necesitaba ideas en el sentido filosófico, esto es, conceptos generales (trans-categoriales) que hundieran sus raíces en los más variados conceptos y categorías científicas y técnicas, ideas que, debidamente entretejidas, formaran un proyecto comunitario para "poner a punto" nuestra sociedad y vuelvan a "ajustar" debidamente a España en el orden internacional, colocándola en el puesto que le compete y que se merece ateniéndose a su Historia y a su Presente. Pues bien, en lugar de eso, hemos sido víctimas de los pedagogos, esto es, de los ideólogos, que de manera harto interesada nos equipararon a todos por lo bajo, sustituyendo el imperativo del esfuerzo por la "integración" y halagando al vago y al parásito, con la esperanza de que sean muchedumbre los que sigan depositando en los mismos ataúdes ideológicos el voto mayoritario de los borregos.

Un ejemplo de cómo esta filosofía de ideas y no de utopías ideológicas perdió la batalla, y el vicio del ideologismo alcanzó el triunfo, fue el rosario de las reformas educativas de la democracia. Cada nueva ley de educación, comenzando con la barbarie de la LOGSE, hasta llegar a la actual LOMCE, demostró ser la consagración del ideologismo. En lugar de dotar al Estado de ideas, ideas tonificantes, hemos tenido ideología y más ideología. España necesitaba ideas en el sentido filosófico, esto es, conceptos generales (trans-categoriales) que hundieran sus raíces en los más variados conceptos y categorías científicas y técnicas, ideas que, debidamente entretejidas, formaran un proyecto comunitario para "poner a punto" nuestra sociedad y vuelvan a "ajustar" debidamente a España en el orden internacional, colocándola en el puesto que le compete y que se merece ateniéndose a su Historia y a su Presente. Pues bien, en lugar de eso, hemos sido víctimas de los pedagogos, esto es, de los ideólogos, que de manera harto interesada nos equipararon a todos por lo bajo, sustituyendo el imperativo del esfuerzo por la "integración" y halagando al vago y al parásito, con la esperanza de que sean muchedumbre los que sigan depositando en los mismos ataúdes ideológicos el voto mayoritario de los borregos.

Mais Fustel décrit la corvée démocratique au jour le jour (pp.451-452) :

Mais Fustel décrit la corvée démocratique au jour le jour (pp.451-452) :

It is at this point that we can both thank Jouvenel for the model he provides and also reject his attempts to adapt this system of insights to a defense of mixed governance in book VI.

It is at this point that we can both thank Jouvenel for the model he provides and also reject his attempts to adapt this system of insights to a defense of mixed governance in book VI. Jouvenel further elaborates on this with the following: “the monarchy, through its lawyers, comes between the barons and their subjects; the purpose is to compel the former to limit themselves to the dues which are customary and to abstain from arbitrary taxation.”

Jouvenel further elaborates on this with the following: “the monarchy, through its lawyers, comes between the barons and their subjects; the purpose is to compel the former to limit themselves to the dues which are customary and to abstain from arbitrary taxation.” In asking such a question, the focus of our attention must therefore shift from popular considerations of liberalism as a rational discourse conducted over many centuries to which the assent of reasonable and rational agents was won, to instead a consideration of it as being the result of institutional actions. In effect, we go from the Whig theory of history, Progress etc. to one which identifies modernity as the cultural result of institutional conflict.

In asking such a question, the focus of our attention must therefore shift from popular considerations of liberalism as a rational discourse conducted over many centuries to which the assent of reasonable and rational agents was won, to instead a consideration of it as being the result of institutional actions. In effect, we go from the Whig theory of history, Progress etc. to one which identifies modernity as the cultural result of institutional conflict. As for Larry Siedentop, his work on the history of the individual constantly gropes at outlining the mechanism Jouvenel provides, which is arguably the cause of the invention of the individual that he traces. There is no reason to assume that the mechanism of using the rhetoric of individualism and equality as a means to undermine competing power centers began with the Reformation, and Siedentop confirms it did not. It appears to be a constant of human political structure. Siedentop provides a point by point history of the process of the development of the concept of the individual as being a moral development driven by Church authorities and then by secular authorities (at which point we have liberalism). Siedentop does this by continually employing an understanding of early Christian European society as being essentially corporatist, with the Church engaging in a process of breaking down this feudal structure using fundamentally anarchist conceptions of society based on the invention of the individual. Siedentop’s account is essentially Jouvenelian without realizing it. We can even catch him making the Jouvenelian observation on ancient developments leading up to the invention of the individual:

As for Larry Siedentop, his work on the history of the individual constantly gropes at outlining the mechanism Jouvenel provides, which is arguably the cause of the invention of the individual that he traces. There is no reason to assume that the mechanism of using the rhetoric of individualism and equality as a means to undermine competing power centers began with the Reformation, and Siedentop confirms it did not. It appears to be a constant of human political structure. Siedentop provides a point by point history of the process of the development of the concept of the individual as being a moral development driven by Church authorities and then by secular authorities (at which point we have liberalism). Siedentop does this by continually employing an understanding of early Christian European society as being essentially corporatist, with the Church engaging in a process of breaking down this feudal structure using fundamentally anarchist conceptions of society based on the invention of the individual. Siedentop’s account is essentially Jouvenelian without realizing it. We can even catch him making the Jouvenelian observation on ancient developments leading up to the invention of the individual: It clearly wasn’t mere chance that this popular agitation occurred; it was clearly encouraged and allowed space by the secular rulers. It was the result of competing power centers wresting control from one another. The tool of individualizing was taken from the Church’s hands and used against it. Jouvenel implies that these preachers would have had institutional support. And in the case of John Wycliffe, he had the powerful sponsorship of John of Gaunt, the de facto king of England. This has puzzled historians greatly, but it does not puzzle us. As for Jan Hus, we have the Archbishop of Prague Zbyněk Zajíc and then King Wenceslaus IV. It seems to be a general law that all of these anti-clerical reformists were also pro-secular government and under the protection of patrons in the process of centralizing power and in chronic conflict with ecclesiastical authorities. They all ended in confiscation of Church property. Both Martin Luther and William of Ockham provide excellent additional examples.

It clearly wasn’t mere chance that this popular agitation occurred; it was clearly encouraged and allowed space by the secular rulers. It was the result of competing power centers wresting control from one another. The tool of individualizing was taken from the Church’s hands and used against it. Jouvenel implies that these preachers would have had institutional support. And in the case of John Wycliffe, he had the powerful sponsorship of John of Gaunt, the de facto king of England. This has puzzled historians greatly, but it does not puzzle us. As for Jan Hus, we have the Archbishop of Prague Zbyněk Zajíc and then King Wenceslaus IV. It seems to be a general law that all of these anti-clerical reformists were also pro-secular government and under the protection of patrons in the process of centralizing power and in chronic conflict with ecclesiastical authorities. They all ended in confiscation of Church property. Both Martin Luther and William of Ockham provide excellent additional examples.

Dans cette optique, la résistance autochtone peut mener une multitude d’actions non-violentes : blocages momentanés de certains nœuds routiers, autoroutiers ou ferroviaires ; résistance fiscale ; boycott des élections ; lobbying ; constitution de ZAD identitaires ; interpellation d’élus républicains ; sit-in ; occupation d’écoles ; manifestations ; harcèlement ; etc. Il n’y a de limites que notre imagination… et l’étendue du Grand Rassemblement, c’est-à-dire des forces disponibles.

Dans cette optique, la résistance autochtone peut mener une multitude d’actions non-violentes : blocages momentanés de certains nœuds routiers, autoroutiers ou ferroviaires ; résistance fiscale ; boycott des élections ; lobbying ; constitution de ZAD identitaires ; interpellation d’élus républicains ; sit-in ; occupation d’écoles ; manifestations ; harcèlement ; etc. Il n’y a de limites que notre imagination… et l’étendue du Grand Rassemblement, c’est-à-dire des forces disponibles.

A la suite de son dernier livre en français aux éditions KontreKulture Nous n’attendrons plus les barbares, Jure Georges Vujic, écrivain franco-croate et politologue, signe cette fois ci en langue croate, son dernier ouvrage La pensée radicale- phénoménologie de la radicalité politique aux Editions Alfa, Zagreb, 2016.

A la suite de son dernier livre en français aux éditions KontreKulture Nous n’attendrons plus les barbares, Jure Georges Vujic, écrivain franco-croate et politologue, signe cette fois ci en langue croate, son dernier ouvrage La pensée radicale- phénoménologie de la radicalité politique aux Editions Alfa, Zagreb, 2016.

Chez ces deux auteurs, politique et religion sont mises ensemble, dans un même camp, dans une lutte opposant le bien au mal, même si ce qui représente le bien chez l’un représente le mal chez l’autre. Pour Schmitt, dans ce combat, le bourgeois est celui qui ne pense qu’à sa sécurité et qui veut retarder le plus possible son engagement dans ce combat entre bien et mal. Ce que le bourgeois considère comme le plus important, c’est sa sécurité, sécurité physique, sécurité de ses biens, comme de ses actions, «protection contre toute ce qui pourrait perturber l’accumulation et la jouissance de ses possessions» (p22). Il relègue ainsi dans la sphère privée la religion, et se centre ainsi sur lui-même. Or contre cette illusoire sécurité, Schmitt, et c’est là une thèse importante défendue par l’auteur, met au centre de l’existence la certitude de la foi («Seule une certitude qui réduit à néant toutes les sécurités humaines peut satisfaire le besoin de sécurité de Schmitt; seule la certitude d’un pouvoir qui surpasse radicalement tous les pouvoirs dont dispose l’homme peut garantir le centre de gravité morale sans lequel on ne peut mettre un terme à l’arbitraire: la certitude du Dieu qui exige l’obéissance, qui gouverne sans restriction et qui juge en accord avec son propre droit. (…) La source unique à laquelle s’alimentent l’indignation et la polémique de Schmitt est sa résolution à défendre le sérieux de la décision morale. Pour Schmitt, cette résolution est la conséquence et l’expression de sa théologie politique» (p24).). Et c’est dans cette foi que s’origine l’exigence d’obéissance et de décision morale. Schmitt croit aussi, comme il l’affirme dans sa Théologie politique, que «la négation du péché originel détruit tout ordre social».

Chez ces deux auteurs, politique et religion sont mises ensemble, dans un même camp, dans une lutte opposant le bien au mal, même si ce qui représente le bien chez l’un représente le mal chez l’autre. Pour Schmitt, dans ce combat, le bourgeois est celui qui ne pense qu’à sa sécurité et qui veut retarder le plus possible son engagement dans ce combat entre bien et mal. Ce que le bourgeois considère comme le plus important, c’est sa sécurité, sécurité physique, sécurité de ses biens, comme de ses actions, «protection contre toute ce qui pourrait perturber l’accumulation et la jouissance de ses possessions» (p22). Il relègue ainsi dans la sphère privée la religion, et se centre ainsi sur lui-même. Or contre cette illusoire sécurité, Schmitt, et c’est là une thèse importante défendue par l’auteur, met au centre de l’existence la certitude de la foi («Seule une certitude qui réduit à néant toutes les sécurités humaines peut satisfaire le besoin de sécurité de Schmitt; seule la certitude d’un pouvoir qui surpasse radicalement tous les pouvoirs dont dispose l’homme peut garantir le centre de gravité morale sans lequel on ne peut mettre un terme à l’arbitraire: la certitude du Dieu qui exige l’obéissance, qui gouverne sans restriction et qui juge en accord avec son propre droit. (…) La source unique à laquelle s’alimentent l’indignation et la polémique de Schmitt est sa résolution à défendre le sérieux de la décision morale. Pour Schmitt, cette résolution est la conséquence et l’expression de sa théologie politique» (p24).). Et c’est dans cette foi que s’origine l’exigence d’obéissance et de décision morale. Schmitt croit aussi, comme il l’affirme dans sa Théologie politique, que «la négation du péché originel détruit tout ordre social». La confrontation politique apparaît comme constitutive de notre identité. A ce titre, elle ne peut pas être seulement spirituelle ou symbolique. Cette confrontation politique trouve son origine dans la foi, qui nous appelle à la décision («La foi selon laquelle le maître de l’histoire nous a assigné notre place historique et notre tâche historique, et selon laquelle nous participons à une histoire providentielle que nos seules forces humaines ne peuvent pas sonder, une telle foi confère à chacun en particulier un poids qui ne lui est accordé dans aucun autre système: l’affirmation ou la réalisation du «propre» est en elle-même élevée au rang d’une mission métaphysique. Etant donné que le plus important est «toujours déjà accompli» et ancré dans le «propre», nous nous insérons dans la totalité compréhensive qui transcende le Je précisément dans la mesure où nous retournons au «propre» et y persévérons. Nous nous souvenons de l’appel qui nous est lancé lorsque nous nous souvenons de «notre propre question»; nous nous montrons prêts à faire notre part lorsque nous engageons ma confrontation avec «l’autre, l’étranger» sur «le même plan que nous» et ce «pour conquérir notre propre mesure, notre propre limite, notre propre forme.»« (p77-78).).

La confrontation politique apparaît comme constitutive de notre identité. A ce titre, elle ne peut pas être seulement spirituelle ou symbolique. Cette confrontation politique trouve son origine dans la foi, qui nous appelle à la décision («La foi selon laquelle le maître de l’histoire nous a assigné notre place historique et notre tâche historique, et selon laquelle nous participons à une histoire providentielle que nos seules forces humaines ne peuvent pas sonder, une telle foi confère à chacun en particulier un poids qui ne lui est accordé dans aucun autre système: l’affirmation ou la réalisation du «propre» est en elle-même élevée au rang d’une mission métaphysique. Etant donné que le plus important est «toujours déjà accompli» et ancré dans le «propre», nous nous insérons dans la totalité compréhensive qui transcende le Je précisément dans la mesure où nous retournons au «propre» et y persévérons. Nous nous souvenons de l’appel qui nous est lancé lorsque nous nous souvenons de «notre propre question»; nous nous montrons prêts à faire notre part lorsque nous engageons ma confrontation avec «l’autre, l’étranger» sur «le même plan que nous» et ce «pour conquérir notre propre mesure, notre propre limite, notre propre forme.»« (p77-78).). D’une part, Schmitt reproche à Hobbes d’artificialiser l’Etat, d’en faire un Léviathan, un dieu mortel à partir de postulats individualistes. En effet, ce qui donne la force au Léviathan de Hobbes, c’est une somme d’individualités, ce n’est pas quelque chose de transcendant, ou plus précisément, transcendant d’un point de vue juridique, mais pas métaphysique. A cette critique, il faut ajouter que, créé par l’homme, l’Etat n’a aucune caution divine: créateur et créature sont de même nature, ce sont des hommes. Or ces hommes, véritables individus prométhéens, font croire à l’illusion d’un nouveau dieu, né des hommes, et mortels, dont l’engendrement provient du contrat social. Et cette création à partir d’individus et non d’une communauté au sein d’un ordre voulu par Dieu, comme c’était, selon Hobbes, le cas au moyen-âge, perd par là-même sa légitimité aux yeux d’une théologie politique ( C. Schmitt écrit ainsi que: «ce contrat ne s’applique pas à une communauté déjà existante, créée par Dieu, à un ordre préexistant et naturel, comme le veut la conception médiévale, mais que l’Etat, comme ordre et communauté, est le résultat de l’intelligence humaine et de son pouvoir créateur, et qu’il ne peut naître que par le contrat en général.»).

D’une part, Schmitt reproche à Hobbes d’artificialiser l’Etat, d’en faire un Léviathan, un dieu mortel à partir de postulats individualistes. En effet, ce qui donne la force au Léviathan de Hobbes, c’est une somme d’individualités, ce n’est pas quelque chose de transcendant, ou plus précisément, transcendant d’un point de vue juridique, mais pas métaphysique. A cette critique, il faut ajouter que, créé par l’homme, l’Etat n’a aucune caution divine: créateur et créature sont de même nature, ce sont des hommes. Or ces hommes, véritables individus prométhéens, font croire à l’illusion d’un nouveau dieu, né des hommes, et mortels, dont l’engendrement provient du contrat social. Et cette création à partir d’individus et non d’une communauté au sein d’un ordre voulu par Dieu, comme c’était, selon Hobbes, le cas au moyen-âge, perd par là-même sa légitimité aux yeux d’une théologie politique ( C. Schmitt écrit ainsi que: «ce contrat ne s’applique pas à une communauté déjà existante, créée par Dieu, à un ordre préexistant et naturel, comme le veut la conception médiévale, mais que l’Etat, comme ordre et communauté, est le résultat de l’intelligence humaine et de son pouvoir créateur, et qu’il ne peut naître que par le contrat en général.»).

En 2014, dans le sillage de la « Manif pour Tous », Gaultier Bès se faisait connaître par Nos limites. Pour une écologie radicale, un essai co-écrit avec Marianne Durano et Axel Nørgaard Rokvam. Le succès de cet ouvrage lui permit de lancer en compagnie de la journaliste du groupe Le Figaro, Eugénie Bastié, et de Paul Piccarreta, la revue trimestrielle d’écologie intégrale d’expression chrétienne Limite.

En 2014, dans le sillage de la « Manif pour Tous », Gaultier Bès se faisait connaître par Nos limites. Pour une écologie radicale, un essai co-écrit avec Marianne Durano et Axel Nørgaard Rokvam. Le succès de cet ouvrage lui permit de lancer en compagnie de la journaliste du groupe Le Figaro, Eugénie Bastié, et de Paul Piccarreta, la revue trimestrielle d’écologie intégrale d’expression chrétienne Limite. Dans sa préface, Jean-Pierre Raffin estime quant à lui que la radicalité « est une notion noble qui fait appel aux fondements, aux racines de notre être, de notre vie en société puisque l’être humain est un être social qui, dépourvu de liens, disparaît ou sombre dans la démence (p. 7) ». Gaultier Bès prévient aussi que « sans la profondeur de l’enracinement, la radicalité se condamne à n’agir qu’en surface et se dégrade en extrémisme. Sans la vigueur de la radicalité, l’enracinement n’est qu’un racornissement, qui, faute de lumière, conduit à l’atrophie (p. 16) ». Il se réfère beaucoup à la philosophe Simone Weil malgré une erreur sur l’année de son décès, 1943 et non 1944, en particulier à son célèbre essai sur l’Enracinement.

Dans sa préface, Jean-Pierre Raffin estime quant à lui que la radicalité « est une notion noble qui fait appel aux fondements, aux racines de notre être, de notre vie en société puisque l’être humain est un être social qui, dépourvu de liens, disparaît ou sombre dans la démence (p. 7) ». Gaultier Bès prévient aussi que « sans la profondeur de l’enracinement, la radicalité se condamne à n’agir qu’en surface et se dégrade en extrémisme. Sans la vigueur de la radicalité, l’enracinement n’est qu’un racornissement, qui, faute de lumière, conduit à l’atrophie (p. 16) ». Il se réfère beaucoup à la philosophe Simone Weil malgré une erreur sur l’année de son décès, 1943 et non 1944, en particulier à son célèbre essai sur l’Enracinement.

Gaultier Bès fait finalement trop confiance aux racines. Il a beau distinguer « l’image végétale des “ racines [à] celle, toute minérale, des “ sources ” (p. 25) », il se méprend puisque l’essence bioculturelle de l’homme procède à la fois aux racines, aux sources et aux origines. Ces dernières sont les grandes oubliées de son propos. Ce n’est toutefois qu’en prenant acte de cette tridimensionnalité que l’enracinement sera complet. Pourtant, il prend soin de préciser que « le global n’est pas l’universel, c’est l’extension d’un local hégémonique (p. 76) ». L’avertissement fait penser à l’opuscule du Comité invisible, À nos amis. Le local « est une contraction du global (4) ». « Il y a tout à perdre à revendiquer le local contre le global, estime le Comité invisible. Le local n’est pas la rassurante alternative à la globalisation, mais son produit universel : avant que le ne soit globalisé, le lieu où j’habite était seulement mon territoire familier, je ne le connaissais pas comme “ local ”. Le local n’est que l’envers du global, son résidu, sa sécrétion, et non ce qui peut le faire éclater (5). » Outre le collectif d’ultra-gauche, Guillaume Faye s’interrogeait sur l’ambivalence du concept. « L’enracinement doit […] se vivre comme point de départ, la patrie comme base pour l’action extérieure et non comme “ logés ” à aménager. Il faut se garder de vivre l’enracinement sous sa forme “ domestique ”, qui tend aujourd’hui à prévaloir : chaque peuple “ chez soi ” pacifiquement enfermé dans ses frontières; tous folkloriquement “ enracinés ” selon une ordonnance universelle. Ce type d’enracinement convient parfaitement aux idéologues mondialistes. Il autorise la construction d’une superstructure planétaire où s’intégreraient, privés de leur sens, normés selon le même modèle, les nouveaux “ enracinés ” (6). »

Gaultier Bès fait finalement trop confiance aux racines. Il a beau distinguer « l’image végétale des “ racines [à] celle, toute minérale, des “ sources ” (p. 25) », il se méprend puisque l’essence bioculturelle de l’homme procède à la fois aux racines, aux sources et aux origines. Ces dernières sont les grandes oubliées de son propos. Ce n’est toutefois qu’en prenant acte de cette tridimensionnalité que l’enracinement sera complet. Pourtant, il prend soin de préciser que « le global n’est pas l’universel, c’est l’extension d’un local hégémonique (p. 76) ». L’avertissement fait penser à l’opuscule du Comité invisible, À nos amis. Le local « est une contraction du global (4) ». « Il y a tout à perdre à revendiquer le local contre le global, estime le Comité invisible. Le local n’est pas la rassurante alternative à la globalisation, mais son produit universel : avant que le ne soit globalisé, le lieu où j’habite était seulement mon territoire familier, je ne le connaissais pas comme “ local ”. Le local n’est que l’envers du global, son résidu, sa sécrétion, et non ce qui peut le faire éclater (5). » Outre le collectif d’ultra-gauche, Guillaume Faye s’interrogeait sur l’ambivalence du concept. « L’enracinement doit […] se vivre comme point de départ, la patrie comme base pour l’action extérieure et non comme “ logés ” à aménager. Il faut se garder de vivre l’enracinement sous sa forme “ domestique ”, qui tend aujourd’hui à prévaloir : chaque peuple “ chez soi ” pacifiquement enfermé dans ses frontières; tous folkloriquement “ enracinés ” selon une ordonnance universelle. Ce type d’enracinement convient parfaitement aux idéologues mondialistes. Il autorise la construction d’une superstructure planétaire où s’intégreraient, privés de leur sens, normés selon le même modèle, les nouveaux “ enracinés ” (6). »

Oltre a questa differenza di fatto esistente nelle guerre, va stabilito in modo esplicito e preciso anche il punto di vista – pure praticamente necessario – secondo cui la guerra non è niente altro che la politica dello Stato proseguita con altri mezzi. Questo punto di vista, tenuto ben fermo dappertutto, darà unità a questa trattazione saggistica. E tutto sarà quindi più facile da districare.

Oltre a questa differenza di fatto esistente nelle guerre, va stabilito in modo esplicito e preciso anche il punto di vista – pure praticamente necessario – secondo cui la guerra non è niente altro che la politica dello Stato proseguita con altri mezzi. Questo punto di vista, tenuto ben fermo dappertutto, darà unità a questa trattazione saggistica. E tutto sarà quindi più facile da districare. Centrando il nostro pensiero sulla politica, per poi passare alla guerra, è necessario soffermarsi su questo punto. La politica è un conflitto di interessi, si fonda su di essi e si basa su rapporti di forza, vale a dire su rapporti tra individui che pensano e agiscono in modo da raggiungere i loro scopi. Sicché si può divergere per almeno due ragioni: si diverge sul fine o si diverge sul mezzo, o su entrambi. La politica ammette diversificazione di partiti non solo in virtù dello scopo finale, cioè un peculiare ordinamento sociale o economico, ma pure sui mezzi attraverso cui raggiungere lo scopo. I comunisti e i socialisti non avevano grandi distinzioni in merito ai fini, ma grandi differenze sussistevano nella concezione dei mezzi attraverso cui raggiungere gli scopi.