City of London’s Imperialist Designs on Russia

Ex: http://deanhenderson.wordpress.com

Yesterday the EU and US imposed additional sanctions on Russia, while 150 US troops landed in neighboring Estonia for military exercises. Two months after Ukraine’s democratically-elected President Viktor Yanukovych fled the country amidst the MI6/CIA/Mossad-orchestrated putsch in Kiev(http://deanhenderson.wordpress.com/2014/03/04/ukraine-falls-under-fascist-bankster-thumb/), the West continues to ramp up its aggression against Russia, despite repeated attempts at diplomacy by Russian President Vladimir Putin.

So what else is new?

The Rothschild-led City of London bankers have held grand imperialist designs on Russia’s rich natural resources for two centuries, always to be stymied by the odd nationalist czar or Stalinist. Putin thwarted their latest attempts when he jailed Israeli dual citizen Mikail Khodorkovsky and re-nationalized much of Russia’s energy sector. It is no coincidence that one Russian official sanctioned yesterday was Igor Sechin – president of Russian oil giant Rosneft, of which BP still owns a 20 % share.

(Excerpted from Chapter 17: Caspian Sea Oil Grab: Big Oil & Their Bankers…)

Unholy Alliance

While the international banking syndicates had always dealt with the Soviet Union, access to its vast oil resources remained limited until Ronald Reagan entered the White House in 1980, determined to splinter the Soviet Union into little pieces and open the country’s oilfields to the Four Horsemen. His point man in doing so was CIA Director Bill Casey, whose Roman Catholic Knights of Malta connections were thoroughly exploited.

The Vatican’s secretive Opus Dei “saintly Mafia” was behind the ascent of Polish Cardinal Karol Wojtyla to the Papacy. Wojtyla became Pope John Paul II and launched an Opus Dei/Vatican offensive to roll back Latin American liberation theology movements and East European communism. Fascism came naturally to Karol Wojtyla. During the 1940’s he was a chemical salesman for Nazi combine I. G. Farben. Wojtyla sold the Nazis the cyanide they used at their Auschwitz death camps. One of his best friends was Dr. Wolf Szmuness, mastermind of the 1978 Center for Disease Control Hepatitis B study in the US, through which the AIDS virus was introduced into the gay population. [722]

In 1982 Reagan met with Pope John Paul II. Prior to the meeting Reagan signed NSD-32, authorizing a wide range of economic, diplomatic and covert activities to “neutralize the USSR’s hold on Eastern Europe”. At the meeting the two agreed to launch a clandestine program to tear Eastern Europe away from the Soviets. Poland, the Pope’s country of origin, would be the key. Catholic priests, the AFL-CIO, the National Endowment for Democracy, the Vatican Bank and CIA would all be deployed.

The Vatican is the world’s largest owner of equities, using Swiss affiliate Banco di Roma per la Svizzera to conduct its more discretionary business. Italian fascist Benito Mussolini gave the Vatican generous tax exemptions which it still enjoys. Banco Ambrosiano’s P-2 leader Robert Calvi’s Grand Oriente Freemason’s supported reconciliation with the Vatican. Relations between the Vatican and the Freemasons were strained in the 11th century when the Greek Orthodox split from the Roman Catholics. Knights Templar and the Knights Hospitaler of St. John factions emerged. The latter was the Catholic faction. They changed their name to the Knights of Malta, after the island where they found refuge after their Crusades defeat, with help from the Vatican. Malta is a nexus of CIA/MI6/Mossad intrigues.

In the 13th century Pope Clement V, backed by France’s King Philip, charged the Protestant Knights Templars with heresy, citing their penchant for drug running, arms peddling, gambling and prostitution rings. These activities are what made the Templars “filthy rich”. Pope Clement made an example of Templar leader Jaques de Molay, whom he burned at the stake on Friday the 13th. [723] The Templars took their loot and fled to Scotland to found Scottish Rite Freemasonry. They bankrolled the House of Windsor, which controls Britain and presides at the apex of Freemasonry around the world. Masonic Lodge members enroll their children in the de Molay Society, which is named in honor of the toasted Templar pirate.

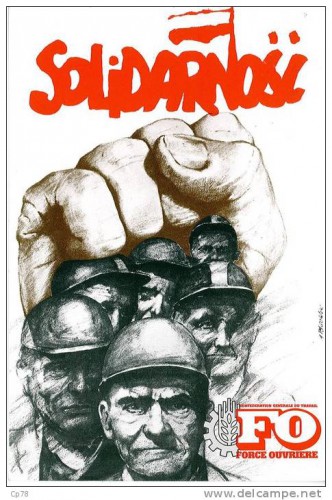

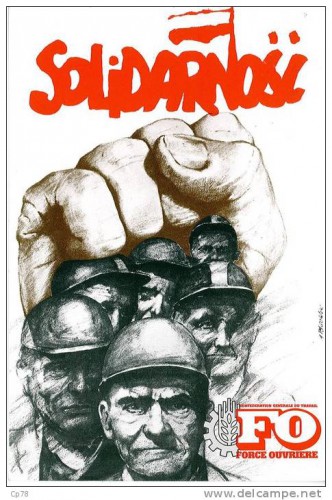

Calvi’s attempt to reconcile protestant and Catholic secret societies was a success. He became paymaster to the Polish Solidarity movement, while Nixon Treasury Secretary David Kennedy’s dirty Continental Illinois Bank served as conduit for CIA funds sent by Bank of Cicero asset Bishop Paul Marcinkus to fund Solidarity. [724] The Vatican teamed up with Europe’s Black Nobility, the Bilderbergers and CIA to launch the top-secret JASON Society and armed South American dictators to quash liberation theology. In 1978 when Pope John Paul II took power, the Vatican issued a commemorative stamp featuring an Egyptian pyramid and the Roshaniya all-seeing eye. [725] The Vatican and the Illuminati Brotherhood were reunited.

Calvi’s attempt to reconcile protestant and Catholic secret societies was a success. He became paymaster to the Polish Solidarity movement, while Nixon Treasury Secretary David Kennedy’s dirty Continental Illinois Bank served as conduit for CIA funds sent by Bank of Cicero asset Bishop Paul Marcinkus to fund Solidarity. [724] The Vatican teamed up with Europe’s Black Nobility, the Bilderbergers and CIA to launch the top-secret JASON Society and armed South American dictators to quash liberation theology. In 1978 when Pope John Paul II took power, the Vatican issued a commemorative stamp featuring an Egyptian pyramid and the Roshaniya all-seeing eye. [725] The Vatican and the Illuminati Brotherhood were reunited.

Reagan’s meetings with Pope John Paul II were an affirmation of this powerful new alliance, which would now focus on bringing the Soviet Union to its knees. Even before Reagan met with the Pope the CIA had groomed an informant at the Polish Ministry of Defense- Colonel Ryszard Kuklinski. Kuklinski reported to the Vatican and helped organize the Polish Solidarity Movement, led by the wealthy Radziwill family who had funded JFK assassins via Permindex. Most Solidarity leaders were old-money aristocrats.

The precursor to Solidarity was the National Alliance of Solidarists, a Russian/Eastern European fascist hit squad funded by RD/Shell’s Sir Henry Deterding and German Vickers Arms Corporation President Sir Basil Zacharoff. Sir Auckland Geddes of Rio Tinto Zinc, which bankrolled Francisco Franco’s fascist coup in Spain, also contributed to the Solidarists. Geddes’ nephew- Ford Irvine Geddes- was chairman of the Inchcape’s Peninsular & Orient Navigation Company from 1971-1972. [726]

The Solidarist’s US headquarters was the Tolstoy Foundation, which is housed in the same building as Julius Klein Associates, which ran guns to the murderous Haganah and Stern Gang Zionist death squads who stole Palestinian lands to found Israel. Klein was an M16 Permindex insider who helped plan the JFK hit.

The Solidarists stepchild, the Solidarity Movement, was touted in the Western media as a great Polish liberating force. With boatloads of CIA help, Solidarity toppled the Communist government in Warsaw. Their straw man Lech Walesa became President of Poland. In 1995 Walesa was defeated by former Communist leader Aleksander Kwasniewski. Walesa was rewarded for his boot licking with a job at Pepsico.

CIA Director Casey demanded a constant focus on Eastern Europe at CIA. Casey met often with Philadelphia Roman Catholic Cardinal John Krol to discuss the Solidarity Movement. He utilized his Knights of Malta connections, leaning heavily on Brother Vernon Walters, whose spook resume read like a James Bond novel. Walter’s latest incarnation was Reagan Ambassador at Large to Vatican Secretary of State Agostino Cardinal Casaroli. [727] By 1991 Walters was US Ambassador to the UN, where he successfully beat the drums of war against Iraq. He was in Fiji that same year, just prior to the overthrow of that left-leaning government.

Other Knights of Malta members involved in the Eastern European destabilization effort were Reagan NSA and Robert Vesco lieutenant Richard Allen, Reagan NSA Judge William Clark, Reagan Ambassador to the Vatican William Wilson and Zbigniew Brzezinski. Other prominent Knights of Malta members include Prescott Bush, Nixon Treasury Secretary William Simon, Nixon coup-plotter Alexander Haig, contra supporter J. Peter Grace and Venezuelan Rockefeller lieutenant Gustavo Cisneros.

The Reagan team had a five-part strategy in its efforts to destroy the Soviet Union. First, it would pursue the JASON Society’s Star Wars concept in an attempt to engage the Soviets in a space-based arms race which they knew Moscow could not afford. Second, the CIA would launch covert operations in Poland, Czechoslovakia and Hungary in attempts to overthrow those Soviet-allied governments. While Walesa emerged in Poland, poet Vaclev Havel became CIA white knight in Czechoslovakia. Like Walesa, Havel became unpopular and was soon tossed out of his puppet presidency.

A component of the CIA destabilization program was to buy weapons from these East European nations to arm CIA-sponsored rebels in Nicaragua, Afghanistan, Angola and Mozambique, using BCCI and later BNL as conduits. The US also wanted to get their hands on the high-tech Soviet arsenal. Poland secretly sold the US an array of advanced Soviet weaponry worth $200 million. Romania did the same. Both countries saw their foreign debts reduced significantly. [728]

A component of the CIA destabilization program was to buy weapons from these East European nations to arm CIA-sponsored rebels in Nicaragua, Afghanistan, Angola and Mozambique, using BCCI and later BNL as conduits. The US also wanted to get their hands on the high-tech Soviet arsenal. Poland secretly sold the US an array of advanced Soviet weaponry worth $200 million. Romania did the same. Both countries saw their foreign debts reduced significantly. [728]

The third component of the Reagan strategy was to make financial aid to the Warsaw Pact contingent on economic privatization. Fourth, the US would blanket East European and Soviet airwaves with pro-Western propaganda, using fronts like Radio Liberty, Radio Free Europe and the Voice of America. The CIA financed local newspapers and magazines.

The Company got help inside the Soviet Union from its Mossad buddies in an effort spearheaded by media mogul and Mossad paymaster Robert Maxwell. When Maxwell threatened to reveal a meeting between KGB head Vladimir Kryuchkov and Mossad brass aboard his private yacht at which a coup against Mikhail Gorbachev was discussed, Mossad ordered a hit on Maxwell. On November 4, 1991 as he sailed around the Canary Islands Maxwell was assassinated by Israeli commandos. The mass exodus of Russian Jews to Israeli-occupied settlements in Palestine was part of the secret deal between Mossad and Kryuchkov, who is still serving time in a Moscow prison for his treasonous role in the Gorbachev coup. [729]

But it was the fifth and final component of Reagan’s strategy that had the Four Horsemen salivating. Reagan’s spooks initiated an economic warfare campaign against the Soviet Union, which included a freeze on technology transfers, counterfeiting of the Russian ruble and the sponsoring of separatist Islamist groups in the Soviet Central Asian Caucasus. The jihadis who were instructed to target a key transcontinental natural gas pipeline which the Soviets were building. The Soviets had more natural gas than any country on earth and saw the completion of this pipeline as their cash cow for the 21st century. [730] Big Oil wanted to milk that cow.

It’s the Oil, Stupid

When the Soviet Union’s last President Mikhail Gorbachev announced his perestroika and glasnost campaigns to privatize his country’s economy, he was aiding the Illuminati in destroying his country. Was Gorbachev duped, an unwitting accomplice, a CIA deep-cover agent or a mind-controlled Operation Presidio Temple of Set victim? Whatever the case, he played a key role in dismantling the Soviet Union.

The Soviets controlled not only the vast resources of their own nation, but Third World resources in Soviet-allied Comecon nations. Part of perestroika was to cease Soviet aid to these developing nations to ease the growing Soviet debt burden which, like the US debt, accrued largely from decades of Cold War military spending. The two superpowers’ debt was held by the same international banks, which now used this debt lever to pick a winner and to open Russian and Third World resource pools to their corporate tentacles. [731]

When the Berlin Wall fell and Gorbachev was overthrown in favor of IMF crony Boris Yeltsin, the Four Horsemen rushed to Moscow to begin making oil deals. Oil and natural gas had always been the Soviet’s main export and it remained so for the new Russia. In 1991, the country earned $13 billion in hard currency from oil exports. In 1992 Yeltsin announced that Russia’s world leading 9.2 billion barrel/day oil sector would be privatized.

Sixty percent of Russia’s Siberian reserves had never been tapped. [732] In 1993 the World Bank announced a $610 billion loan to modernize Russia’s oil industry- by far the largest loan in the bank’s history. World Bank subsidiary International Finance Corporation bought stock in several Russian oil companies and made an additional loan to the Bronfman’s Conoco for its purchase of Siberian Polar Lights Company. [733]

The main vehicle for international banker control over Russian oil was Lukoil, initially 20%-owned by BP Amoco and Credit Suisse First Boston, where Clinton Yugoslav envoy and Dayton Peace Accords architect Richard Holbrooke worked. Bush Sr. Attorney General Dick Thornburgh, who orchestrated the BNL cover-up, was now CS First Boston’s Chief Financial Officer. A handful of Zionist Russian oligarchs, collectively known as the Russian Mafia, owned the rest of Lukoil, which served as the Saudi ARAMCO of Russia for the Four Horsemen, a partner to Big Oil in projects throughout the country which involved truly staggering amounts of capital.

These included Sakhalin Islands projects known as Sakhalin I, a $15 billion Exxon Mobil venture; and Sakhalin II, a $10 billion deal led by Royal Dutch/Shell which included Mitsubishi, Mitsui and Marathon Oil as partners. Siberian developments were even larger. RD/Shell is a 24.5% partner in Uganskneftegasin, which controls a huge Siberian natural gas field. At Priobskoye, BP Amoco operates a $53 billion project. At Timan Pechora on the Arctic Ocean a consortium made up of Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Amoco and Norsk Hydo runs a $48 billion venture.

In November 2001 Exxon Mobil announced plans to invest another $12 billion in an oil and gas project in the Russian Far East. RD/Shell announced a $8.5 billion investment in its Sakhalin Islands concessions. BP Amoco made similar proclamations. [734] In 1994 Lukoil pumped 416 million barrels of oil, making it fourth largest producer in the world after RD/Shell, Exxon Mobil and part-owner BP Amoco. Its fifteen billion barrels in crude reserves rank second in the world to Royal Dutch/ Shell. [735]

In November 2001 Exxon Mobil announced plans to invest another $12 billion in an oil and gas project in the Russian Far East. RD/Shell announced a $8.5 billion investment in its Sakhalin Islands concessions. BP Amoco made similar proclamations. [734] In 1994 Lukoil pumped 416 million barrels of oil, making it fourth largest producer in the world after RD/Shell, Exxon Mobil and part-owner BP Amoco. Its fifteen billion barrels in crude reserves rank second in the world to Royal Dutch/ Shell. [735]

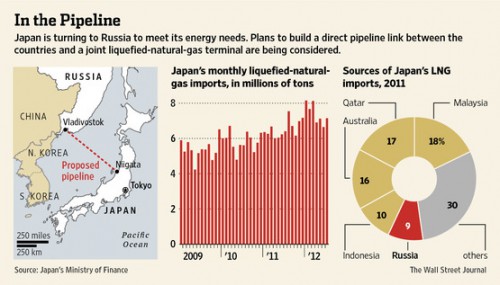

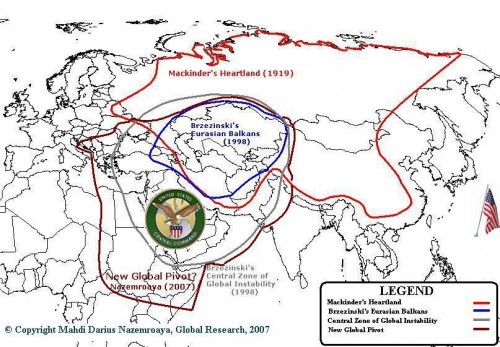

The Soviet Caucasus, with encouragement from Langley, soon split from Russia. The map of Central Asia was re-written as Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Armenia, Azerbaijan, Ukraine and Georgia all declared their independence. The pipeline Reagan ordered targeted carried Soviet natural gas east to the North Pacific port of Vladivostok and west to the Black Sea port of Novorrossiysk from the world’s richest known natural gas fields lying beneath and abutting the shoreline of the Caspian Sea, which lies in the heart of Caucasus.

The Four Horsemen coveted this resource more than any in the world. They wanted to build their own private pipelines once they got their hands on the Caspian Sea natural gas fields, which also contain an estimated 200 billion barrels of crude oil. Oil industry privatizations were quickly announced in the new Central Asian Republics which had, by virtue of their independence, taken control of the vast Caspian Sea oil and gas reserves. By 1991 Chevron was holding talks with Kazakhstan. [736]

The Central Asian Republics became the largest recipients of USAID aid, as well as ExIm Bank, OPIC and CCC loans. Azerbaijan, Turkmenistan and Kazakhstan were especially favored. These countries control the shoreline of the Caspian Sea, along with Russia and Iran. In 1994 Kazakhstan received $311 million in US aid and another $85 million to help dismantle Soviet-era nuclear weapons. President Clinton met with Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev. They signed an array of agreements ranging from disarmament deals to space research cooperation. Kazakhstan, with an estimated 17.6 billion barrels of oil reserves, had been a strategic part of the Soviet nuclear weapons grid and was home to the Soviet space program.

The two leaders also signed an agreement providing investment protection for US multinationals. The Free Trade Institute and US Chamber of Commerce sent officials to train Kazakhs in the finer arts of global capitalism. The Four Horsemen moved in swiftly. Chevron Texaco laid claim to the biggest prize- the $20 billion Tenghiz oilfield- then grabbed another gusher at Korolev. Exxon Mobil signed a deal to develop an offshore concession in the Caspian. [737] Tengizchevroil is 45%-owned by Chevron Texaco and 25%-owned by Exxon Mobil. [738] President George W. Bush’s NSA and later Secretary of State Condaleeza Rice, an expert on Central Asia, sat on the board at Chevron alongside George Schultz from 1989-1992. She even had an oil tanker named after her.

Across the Caspian Sea, Azerbaijan was receiving hundreds of millions of dollars in US aid. BP Amoco led a consortium of seven oil giants who spent an initial $8 billion to develop three concessions off the coast of the capital Baku- historic base camp of Big Oil in the region. [739] BP Amoco and Pennzoil- recently acquired by Royal Dutch/Shell- took control of the Azerbaijan Oil Company, whose board of directors included former Bush Sr. Secretary of State James Baker.

In 1991 Air America super spook Richard Secord showed up in Baku under the cover of MEGA Oil. [740] Secord & Company did military training, sold Israeli arms, passed “brown bags filled with cash” and shipped in over 2,000 Islamist fighters from Afghanistan with help from Gulbuddin Hekmatyar. Afghan heroin began flooding into Baku. Russian economist Alexandre Datskevitch said of 184 heroin labs that police discovered in Moscow in 1991, “Every one of them was run by Azeris, who use the proceeds to buy arms for Azerbaijan’s war against Armenia in Nagorno-Karabakh”. [741]

A Turkish intelligence source claims that Exxon and Mobil were behind the 1993 coup against elected Armenian President Abulfaz Elchibey. Secord’s Islamists helped. Osama bin Laden set up an NGO in Baku as a base for attacking the Russians in Chechnya and Dagestan. A more pliant President Heidar Aliyev was installed. In 1996, at the behest of Amoco’s president, he was invited to the White House to meet President Clinton- whose NSA Sandy Berger held $90,000 worth of Amoco stock. [742]

Armenian separatists backed by the CIA took over the strategic Armenian regions of Nagorno-Karabakh and Nakhnichevan which border Turkey and Iran. When Turkish President Turgut Ozal mentioned intervention in Nakhnichevan to back the Azerbaijani seizure, Turkish Premier Suleyman Demirel quickly played down the statement from the key US ally. These two regions are critical to Big Oil plans to build a pipeline from the Caspian Sea across Turkey to the Russian Black Sea port of Novorrossiysk. The same route is utilized by Turkey’s Gray Wolves mafia in their Central Asia to Europe heroin endeavors. When Gray Wolf Mehmet Ali Agca tried to assassinate Pope John Paul II in 1981, the CIA used its Gladio strategy, trying to pin it on Bulgaria’s Communist Lukashenko government.

Lukoil owns 26% of the Russian Black Sea port at Novorrossiysk. Its president Vayit Alekperov wanted to build the Caspian pipeline through Grozny in Chechnya, while the Four Horsemen preferred the route through Turkey. CIA support for Armenian separatists and Chechen Islamist rebels ensured chaos in Grozny. Alekperov finally agreed to the Turkish route.

In 2003 the Defense Department proposed a $3.8 million military training grant for Azerbaijan. Later they admitted it was to protect US access to oil. As author Michael Klare put it, “Slowly but surely, the US military is being converted into a global oil-protection service”. [743]

Turkmenistan, which borders the Caspian Sea on the southeast, is a virtual gas republic, containing massive deposits of natural gas. It also has vast reserves of oil, copper, coal, tungsten, zinc, uranium and gold. The biggest gas field is at Dauletabad in the southeast of the country, near the Afghan border. The Unocal-led Centgas set about building a pipeline which would connect the oil fields around Chardzhan to the Siberian oilfields further north. More crucial to Centgas was a gas pipeline from Dauletabad across Afghanistan and Pakistan to the Indian Ocean. [744] Advisers to the project included Henry Kissinger. Unocal is now part of Chevron.

With the Four Horsemen firmly in charge of Caspian Sea reserves, the Caspian Pipeline Consortium was born. Chevron Texaco took a 15% stake with the other three Horsemen and Lukoil splitting the rest. Pipeline security was provided by the Israeli firm Magal Security Systems, which is connected to Mossad. Azerbaijan and Turkmenistan have especially cozy relations with Israel via Special Ambassador Yusef Maiman, who is president of the Israeli Mehrav Group. Mehrav is involved in a project in Turkey to divert water from the upper Tigres and Euphrates Rivers to the southeast part of Turkey and away from Iraq. [745] The Caspian pipeline was built by Bechtel in partnership with GE and Wilbros Group. The pipeline quietly began moving oil and gas in November 2001, just two months after 911.

Bechtel also built the oilfield infrastructure at Tengiz for Chevron Texaco. In 1995 Bechtel led a USAID-funded consortium to restructure the energy sectors of eleven Central and Eastern European nations in line with IMF mandates. Bechtel received a massive contract to upgrade Russia’s many ailing aluminum smelters in tandem with Pechiney. Lukoil contracted with New Jersey-based ABB Lummus Crest (formed when engineering giants Asea Braun Boveri and Lummis Crest merged) to build a $1.3 billion refinery at the Novorrossysk port and to do a $700 million upgrade on its refinery at Perm.

The Bush Jr. Administration now planned a series of additional Caspian Sea pipelines to compliment the Tenghiz-Black Sea route. A Baku-Tblisi-Ceyhan pipeline was built by a Four Horsemen consortium led by BP Amoco. The law firm representing the BP-led consortium is James Baker’s family law firm- Baker Botts. The BP Amoco pipeline runs the length of the country of Georgia through its capital Tblisi.

In February 2002 the US announced plans to send 200 military advisers and attack helicopters to Georgia to “root our terrorism”. [746] The deployment was a smokescreen for pipeline protection. In September 2002 Russian Foreign Minister Igor Ivaniov accused Georgia of harboring Chechen rebels. In October 2003 Georgian President Eduard Schevardnadze was forced to step down in a bloodless revolution. According to a December 11, 2003 article on the World Socialist Party website, CIA sponsored the coup.

In September 2004 hundreds of Russian school children were killed when Chechen separatists seized their school building. Russian President Vladimir Putin said of the incident, “Certain political circles in the West want to weaken Russia, just like the Romans wanted to weaken Carthage.” He accused “foreign intelligence services” of complicity in the attacks. His adviser Aslanbek Aslakhanov went further, stating on Russian Channel 2 News, “The men had their conversations not within Russia, but with other countries. They were led on a leash. Our self-styled friends have been working for several decades to dismember Russia… (they are the) puppeteers and are financing terror.” Russia’s KM News ran the headline, “School Seizure was Planned in Washington and London”. [747]

Lukoil epitomizes the corruption so rampant in Russia since the Soviet collapse. Bribery is the norm. Lukoil has given luxury jets to the mayor of Moscow, the head of Gazprom (the state-owned natural gas monopoly) and Kazakhstan President Nazarbayev. In the mid-1990’s Lukoil announced that it would sell another 15 % stake to foreign stockholders through its largest owner and financial adviser CS First Boston and the Bank of New York. [748] In 2002 they announced plans to sell off another big stake.

According to Kurt Wulff of the oil investment firm McDep Associates, the Four Horsemen, romping in their new Far East pastures, saw asset increases from 1988-1994 as follows: Exxon Mobil- 54%, Chevron Texaco- 74%, Royal Dutch/Shell- 52% and BP Amoco- 54%. The Horsemen had more than doubled their collective assets in six short years. This quantum leap in Anglo-American global power had everything to do with the takeover of the old Soviet oil patch and the subsequent impoverishment of its birthright owners.

[722] Behold a Pale Horse. William Cooper. Light Technology Publishing. Sedona, AZ. 1991.

[723] The Robot’s Rebellion: The Story of the Spiritual Renaissance. David Icke. Gateway Books. Bath, UK. 1994. p.94

[724] Hot Money and the Politics of Debt. R.T. Naylor. The Linden Press/Simon & Schuster. New York. 1987. p.78

[725] Ibid. p.165

[726] Dope Inc.: The Book that Drove Kissinger Crazy. The Editors of Executive Intelligence Review. Washington, DC. 1992

[727] “The Unholy Alliance”. Carl Bernstein. Time. 2-24-92. p.28

[728] “US Obtained Soviet Arsenal from Poland”. Eugene Register-Guard. 2-13-94

[729] The Other Side Of Deception. Victor Ostravsky. HarperCollins Publishers. New York. 1994.

[730] Bernstein. p.28

[731] “The Dismantling of the Soviet Union”. Peter Symon. Philippine Currents. November/December 1991.

[732] “Drilling for a Miracle”. Fred Coleman. US News & World Report. 12-7-92. p.54

[733] Evening Edition. National Public Radio. 6-18-93

[734] “Exxon’s Russian Oil Deal Makes Other Firms Feel Lucky”. Wall Street Journal. 12-13-01

[735] “The Seven Sisters Have a Baby Brother”. Paul Klebnikov. Forbes. 1-22-96. p.70

[736] Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia. Ahmed Rashid. Yale University Publishing. New Haven, CT. 2001. p.145

[737] “Christopher Promises Aid to Oil-Rich Kazakhstan”. AP. Northwest Arkansas Morning News. 10-24-93

[738] 10K Filings to SEC. Exxon Mobil and Chevron Corporations. 3-28-01

[739] “The Quietly Determined American”. Paul Klebnikov. Forbes. 10-24-94. p.48

[740] Azerbaijan Diary: A Rogue Reporter’s Adventures in a Oil-Rich, War-Torn, Post- Soviet Republic. Thomas Goltz. M.E. Sharpe. Armonk, NY. 1999. p.272

[741] “al-Qaeda, US Oil Companies and Central Asia”. Peter Dale Scott. Nexus. May-June, 2006. p.11-15

[742] See No Evil: The True Story of a Ground Soldier in the CIA’s War on Terrorism. Robert Baer. Crown. New York. 2002. p.243-244

[743] Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America’s Growing Dependency on Imported Petroleum. Michael T. Klare. Metropolitan/Henry Holt. 2004. p.6-7

[744] Escobar. Part I

[745] “The Roving Eye: Pipelineistan, Part II: The Games Nations Play”. Pepe Escobar. Asia Times Online. 1-26-02

[746] “Wolf Blitzer Reports”. CNN. 2-27-02

[747] “Paranotes: Russian School Seige Conspiracy”. Al Hidell. Paranoia. Issue 37. Winter 2005.

[748] Klebnikov. 1-22-96. p.72

Dean Henderson is the author of five books: Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families & Their Global Intelligence, Narcotics & Terror Network, The Grateful Unrich: Revolution in 50 Countries, Das Kartell der Federal Reserve, Stickin’ it to the Matrix & The Federal Reserve Cartel. You can subscribe free to his weekly Left Hook column @ www.deanhenderson.wordpress.com

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Relations between Iran and China are as old as history. The two countries, as cradles of the world’s most ancient human civilizations, have been interacting in various fields for thousands of years. During this long period of time, cooperation has been the dominant model governing the relations between Iran and China. The Silk Road stands as the symbol of cooperation and interaction between the two countries during past centuries. Under present circumstances and in continuation of the aforesaid historical model, relations between the two countries are based on cooperation in various political, security, economic and cultural fields.

Relations between Iran and China are as old as history. The two countries, as cradles of the world’s most ancient human civilizations, have been interacting in various fields for thousands of years. During this long period of time, cooperation has been the dominant model governing the relations between Iran and China. The Silk Road stands as the symbol of cooperation and interaction between the two countries during past centuries. Under present circumstances and in continuation of the aforesaid historical model, relations between the two countries are based on cooperation in various political, security, economic and cultural fields. However, in spite of the fact that there are great capacities for the expansion of cooperation between Iran and China, sensitivities caused by the third parties have created serious obstacles in the way of development of bilateral ties. The United States and Israel have played a totally destructive role in their effort to undermine relations between Iran and China. Sanctions imposed on the Islamic Republic by the United States have greatly slowed down long-term cooperation between Iran and China in the field of energy. They have also worked to reduce the pace of foreign investment in Iran and have caused many problems for all kinds of bank transactions between Iran and China.

However, in spite of the fact that there are great capacities for the expansion of cooperation between Iran and China, sensitivities caused by the third parties have created serious obstacles in the way of development of bilateral ties. The United States and Israel have played a totally destructive role in their effort to undermine relations between Iran and China. Sanctions imposed on the Islamic Republic by the United States have greatly slowed down long-term cooperation between Iran and China in the field of energy. They have also worked to reduce the pace of foreign investment in Iran and have caused many problems for all kinds of bank transactions between Iran and China.

Les dirigeants du Japon ont embrassé et imité les règles régissant les relations internationales occidentales, ont réagi par la force à la politique de la canonnière et bâti un empire colonial asiatique : pour les thuriféraires du Grand Japon et quelques intellectuels ( le plus connu est

Les dirigeants du Japon ont embrassé et imité les règles régissant les relations internationales occidentales, ont réagi par la force à la politique de la canonnière et bâti un empire colonial asiatique : pour les thuriféraires du Grand Japon et quelques intellectuels ( le plus connu est

L'Inde est de retour

L'Inde est de retour

Le nouveau pouvoir indien est démocratique, mais sous surveillance des Usa car nationaliste. Mais les indiens n’en ont que faire. L’immense victoire du parti nationaliste hindou de Narendra Modi lors des législatives en Inde s'est jouée, comme prévu, sur des questions de politique intérieure et notamment celle de la relance d'une économie en berne. Mais ce succès pourrait aussi aboutir à replacer le pays sur la scène internationale. Le Bharatiya Janata Party (BJP) et le futur chef du gouvernement vont d'abord concentrer leurs efforts sur une nécessaire relance de la croissance. Les relations commerciales et économiques avec les Occidentaux auront à coup sûr une incidence sur la politique que va devoir mener Narendra Modi. Avec la Chine dont l'économie est désormais quatre fois plus importante, le déficit commercial indien s'établit à 40 milliards de dollars, faute à la politique d'exportation menée par Pékin et un certain immobilisme indien.

Le nouveau pouvoir indien est démocratique, mais sous surveillance des Usa car nationaliste. Mais les indiens n’en ont que faire. L’immense victoire du parti nationaliste hindou de Narendra Modi lors des législatives en Inde s'est jouée, comme prévu, sur des questions de politique intérieure et notamment celle de la relance d'une économie en berne. Mais ce succès pourrait aussi aboutir à replacer le pays sur la scène internationale. Le Bharatiya Janata Party (BJP) et le futur chef du gouvernement vont d'abord concentrer leurs efforts sur une nécessaire relance de la croissance. Les relations commerciales et économiques avec les Occidentaux auront à coup sûr une incidence sur la politique que va devoir mener Narendra Modi. Avec la Chine dont l'économie est désormais quatre fois plus importante, le déficit commercial indien s'établit à 40 milliards de dollars, faute à la politique d'exportation menée par Pékin et un certain immobilisme indien.

Fine fleur, car ces jeunes hommes, un millier environ, étaient des étudiants provenant des meilleures universités du pays, promus hâtivement officiers-pilotes pour une mission sans retour. 3843 pilotes (estimation maximale incluant toutes les catégories socio-professionnelles et classes d’âge) sont morts en tentant de s’écraser sur un bâtiment de guerre américain. L’étude des journaux intimes de ces jeunes kamikazes, journaux parfois entamés plusieurs années auparavant constitue une source inestimable car elle permet de cerner l’évolution psychologique et philosophique des futurs pilotes. L’analyse, centrée sur 5 cas, révèle que l’intériorisation de la propagande militaire et impériale était imparfaite, individualisée. Toutefois, le panel étudié (5%de la population) est la principale faiblesse de l’argumentation d’Emiko Ohnuki-Tierney (l’auteure aurait eu des difficultés à trouver des sources originales et complètes). Il ressort de son analyse que peu de pilotes, dont aucun n’était probablement volontaire, aurait réellement adhéré à l’idéologie officielle. Ironie, les étudiants-pilotes étaient pétris de culture : la « génération Romain Rolland » (lire

Fine fleur, car ces jeunes hommes, un millier environ, étaient des étudiants provenant des meilleures universités du pays, promus hâtivement officiers-pilotes pour une mission sans retour. 3843 pilotes (estimation maximale incluant toutes les catégories socio-professionnelles et classes d’âge) sont morts en tentant de s’écraser sur un bâtiment de guerre américain. L’étude des journaux intimes de ces jeunes kamikazes, journaux parfois entamés plusieurs années auparavant constitue une source inestimable car elle permet de cerner l’évolution psychologique et philosophique des futurs pilotes. L’analyse, centrée sur 5 cas, révèle que l’intériorisation de la propagande militaire et impériale était imparfaite, individualisée. Toutefois, le panel étudié (5%de la population) est la principale faiblesse de l’argumentation d’Emiko Ohnuki-Tierney (l’auteure aurait eu des difficultés à trouver des sources originales et complètes). Il ressort de son analyse que peu de pilotes, dont aucun n’était probablement volontaire, aurait réellement adhéré à l’idéologie officielle. Ironie, les étudiants-pilotes étaient pétris de culture : la « génération Romain Rolland » (lire

The reversal of longstanding policy preventing the US from using Filipino territory for military bases signifies and escalation in tensions between the United States and China, as well as exposes the true nature of the US “pivot” toward Asia.

The reversal of longstanding policy preventing the US from using Filipino territory for military bases signifies and escalation in tensions between the United States and China, as well as exposes the true nature of the US “pivot” toward Asia.

Calvi’s attempt to reconcile protestant and Catholic secret societies was a success. He became paymaster to the Polish Solidarity movement, while Nixon Treasury Secretary David Kennedy’s dirty Continental Illinois Bank served as conduit for CIA funds sent by Bank of Cicero asset Bishop Paul Marcinkus to fund Solidarity. [724] The Vatican teamed up with Europe’s Black Nobility, the Bilderbergers and CIA to launch the top-secret JASON Society and armed South American dictators to quash liberation theology. In 1978 when Pope John Paul II took power, the Vatican issued a commemorative stamp featuring an Egyptian pyramid and the Roshaniya all-seeing eye. [725] The Vatican and the Illuminati Brotherhood were reunited.

Calvi’s attempt to reconcile protestant and Catholic secret societies was a success. He became paymaster to the Polish Solidarity movement, while Nixon Treasury Secretary David Kennedy’s dirty Continental Illinois Bank served as conduit for CIA funds sent by Bank of Cicero asset Bishop Paul Marcinkus to fund Solidarity. [724] The Vatican teamed up with Europe’s Black Nobility, the Bilderbergers and CIA to launch the top-secret JASON Society and armed South American dictators to quash liberation theology. In 1978 when Pope John Paul II took power, the Vatican issued a commemorative stamp featuring an Egyptian pyramid and the Roshaniya all-seeing eye. [725] The Vatican and the Illuminati Brotherhood were reunited. A component of the CIA destabilization program was to buy weapons from these East European nations to arm CIA-sponsored rebels in Nicaragua, Afghanistan, Angola and Mozambique, using BCCI and later BNL as conduits. The US also wanted to get their hands on the high-tech Soviet arsenal. Poland secretly sold the US an array of advanced Soviet weaponry worth $200 million. Romania did the same. Both countries saw their foreign debts reduced significantly. [728]

A component of the CIA destabilization program was to buy weapons from these East European nations to arm CIA-sponsored rebels in Nicaragua, Afghanistan, Angola and Mozambique, using BCCI and later BNL as conduits. The US also wanted to get their hands on the high-tech Soviet arsenal. Poland secretly sold the US an array of advanced Soviet weaponry worth $200 million. Romania did the same. Both countries saw their foreign debts reduced significantly. [728] In November 2001 Exxon Mobil announced plans to invest another $12 billion in an oil and gas project in the Russian Far East. RD/Shell announced a $8.5 billion investment in its Sakhalin Islands concessions. BP Amoco made similar proclamations. [734] In 1994 Lukoil pumped 416 million barrels of oil, making it fourth largest producer in the world after RD/Shell, Exxon Mobil and part-owner BP Amoco. Its fifteen billion barrels in crude reserves rank second in the world to Royal Dutch/ Shell. [735]

In November 2001 Exxon Mobil announced plans to invest another $12 billion in an oil and gas project in the Russian Far East. RD/Shell announced a $8.5 billion investment in its Sakhalin Islands concessions. BP Amoco made similar proclamations. [734] In 1994 Lukoil pumped 416 million barrels of oil, making it fourth largest producer in the world after RD/Shell, Exxon Mobil and part-owner BP Amoco. Its fifteen billion barrels in crude reserves rank second in the world to Royal Dutch/ Shell. [735]