lundi, 08 novembre 2021

Le chercheur russe Artyom Lukin : trois options idéologiques à l'oeuvre dans le monde

Le chercheur russe Artyom Lukin : trois options idéologiques à l'oeuvre dans le monde

Markku Siira

Ex: https://markkusiira.com/2021/11/06/venalaistutkija-kolme-ideologista-vaihtoehtoa/

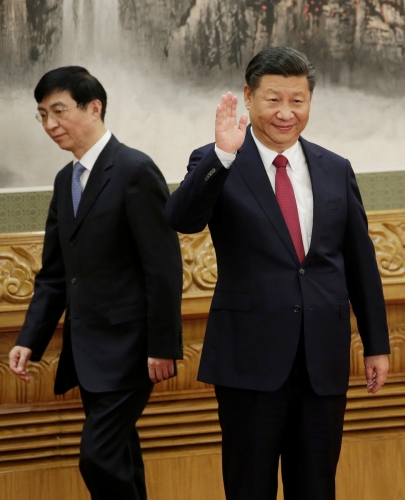

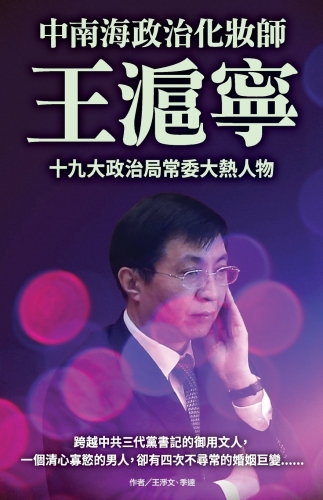

Le chercheur russe Artyom Lukin conteste l'argument selon lequel la compétition géopolitique actuelle ne peut être comparée à la guerre froide, car il ne s'agit plus d'un "choc des idéologies". Selon M. Lukin, les trois superpuissances actuelles - les États-Unis, la Chine et la Russie - représentent des "choix idéologiques différents".

Les États-Unis défendent "une idéologie libérale-progressiste, connue dans sa forme extrême [de pureté idéologique] sous le nom de wokeness". La Chine et la Russie remettent en question cette vision libérale américaine - et, par ailleurs, néo-gauchiste.

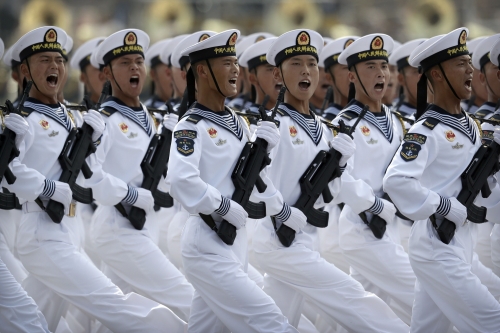

La Chine et la Russie sont souvent mises dans le même sac en tant qu'"amis autocratiques", note M. Lukin. Toutefois, le spécialiste de la Russie estime que Pékin et Moscou représentent "des modèles idéologiques très différents". Le modèle chinois est "une synthèse du socialisme marxiste-léniniste-maoïste et de la culture traditionnelle chinoise coutumière, renforcée par une technologie numérique avancée".

M. Lukin estime également que c'est une erreur de penser que M. Poutine veut faire revivre l'Union soviétique communiste. En fait, le président russe de longue date est très ambivalent à l'égard de l'ancien modèle soviétique. "Poutine n'est pas un communiste, mais plutôt un suzerain néo-féodal", dit Lukin.

La préférence de Poutine semble être pour la "vieille Russie tsariste": pour lui, la Russie ne doit pas être un empire idéologique universel, mais une "large autocratie continentale" qui s'appuie sur "les armes nucléaires, un conservatisme sain et des traditions éprouvées".

L'idéal russe de Poutine vient donc du passé ; en tant que telle, l'idéologie russe plaît à "certains conservateurs de droite en Europe et en Amérique du Nord". C'est pourquoi l'élite libérale occidentale considère Poutine comme son "adversaire idéologique".

Pourtant, le défi idéologique de la Russie à l'égard de l'Occident n'est rien comparé au défi posé par la Chine. "L'Occident a de plus en plus peur de la Chine, non seulement en raison de la puissance économique et militaire croissante de la Chine, mais aussi parce que le développement moderne et très réussi de la Chine renforce l'idéologie du parti communiste chinois", explique M. Lukin.

Il estime que "la pandémie du coronavirus a été un moment décisif qui a montré la supériorité du système chinois". "Alors que la plupart des pays occidentaux, ainsi que la Russie et l'Inde, ont échoué de manière désastreuse à protéger leurs populations, la Chine a gagné la bataille contre le virus", estime l'universitaire russe. Les lecteurs critiques peuvent, s'ils le souhaitent, débattre de la validité de ce point de vue dans le fil de discussion du compte Twitter de Lukin.

M. Lukin admet que le système chinois présente des "caractéristiques dystopiques", mais qu'il est actuellement "le système le plus efficace lorsqu'il s'agit de générer des richesses matérielles pour les masses et de protéger la vie humaine biologique". Au lieu d'arguments plus spécifiques, il invite les lecteurs à explorer le personnage du "grand inquisiteur" créé par l'écrivain Fyodor Dostoïevski.

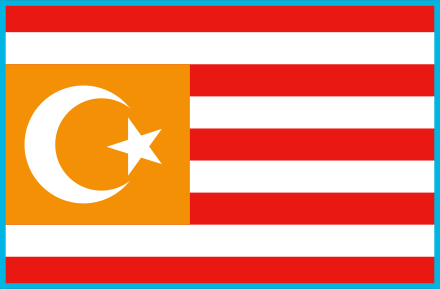

Lukin n'oublie pas de mentionner qu'il existait également une quatrième idéologie concurrente, l'"islamisme radical", mais que l'"État islamique" qui la représentait a été détruit par l'action collective des grandes puissances. Il s'agit de la plus extraordinaire des affirmations de Lukin, car il existe des exemples plus réussis de groupes terroristes fondés sur le modèle de la civilisation islamique en Iran, en Arabie saoudite et, par exemple, en Turquie.

En résumé, Lukin conclut que "l'humanité a désormais le choix entre le wokéisme occidental, le néoféodalisme russe et le socialisme numérique quelque peu dystopique de la Chine". Y a-t-il vraiment un choix entre ces modèles, ou est-ce l'histoire, la géographie et les liens avec la politique étrangère et de sécurité qui déterminent à quelle superpuissance appartient chaque pays ? La deuxième question est la suivante : comment la crise mondiale actuelle affectera-t-elle les aspirations des grandes puissances ?

10:49 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, chine, états-unis, politique internationale, idéologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 07 novembre 2021

L'Ile et le Continent

L'Ile et le Continent

Par Marco Ghisetti

Ex: https://www.eurasia-rivista.com/lisola-e-il-continente-2/

L'île et le continent à l'époque colombienne (XV-XIX)

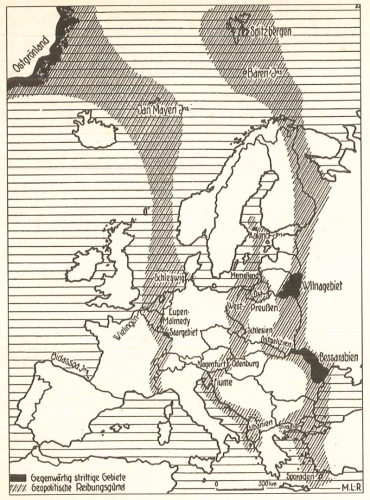

Le géographe français Yves Lacoste définit la géopolitique comme "la situation dans laquelle deux ou plusieurs acteurs politiques se disputent un territoire" (1) et, par ailleurs, comme l'étude du conditionnement géographique de l'action de l'État. Le conditionnement du facteur géographique et du facteur interprétatif peut facilement être vérifié à l'aide d'un cas exemplaire. La France a été unifiée avant l'Allemagne parce que le réseau fluvial français s'est développé selon une forme radiale dont l'épicentre était Paris. Cela a permis à un centre de pouvoir basé à Paris d'étendre son pouvoir et d'absorber les autres entités politiques présentes dans l'espace français ; cette unification a eu lieu pendant l'ère moderne post-médiévale, car il y avait eu des développements technologiques qui rendaient possible l'unification politique de territoires plus vastes que la taille des entités politiques du Moyen Âge. En revanche, l'unification de l'Allemagne par la Prusse n'a pas eu lieu en même temps que l'unification française, car le réseau fluvial allemand s'est développé de manière parallèle, ce qui a entravé l'unification politique. La Prusse n'a pu organiser autour d'elle les différentes entités politiques allemandes qu'à la suite de nouveaux développements technologiques, notamment dans le secteur ferroviaire, qui lui ont permis de surmonter ses contraintes géographiques.

Lacoste a ensuite enrichi sa définition en y ajoutant une composante interprétativiste, selon laquelle une connaissance approfondie de son propre espace géographique et de la manière dont un acteur politique interprète son espace influence la manière dont cet acteur politique oriente son action dans le monde. Il est également possible ici de le montrer à travers un cas exemplaire. Vers le 15ème siècle, les Anglais et les Chinois disposaient de technologies assez similaires dans le domaine naval. Cependant, les Anglais, comme l'écrit Carl Schmitt, sont passés d'un "peuple d'éleveurs de moutons" à un "peuple d'écumeurs de mer et de corsaires, [de] fils de la mer" (2), tandis que les Chinois, comme le souligne Friedrich Hegel, sont restés un peuple qui considérait la mer comme le lieu où la terre se terminait, tout simplement (3). L'Angleterre devient une puissance maritime et fonde un empire transocéanique, tandis que la Chine reste une puissance continentale, sans révolutionner son image de l'espace, même si le niveau de développement technologique naval en Chine et en Angleterre était,à l'époque, très similaire.

La révolution spatiale anglaise du 15ème siècle est décrite par Schmitt comme une transformation qui a fait de l'Angleterre "une île", un territoire qui "est devenu le sujet et le centre du retournement élémentaire du continent vers la haute mer [...] héritier de toutes les énergies maritimes alors libérées [...] il est devenu une île dans un sens nouveau et jusqu'alors inconnu" (4), détachant "son regard du continent" et l'élevant même "jusqu'aux grandes mers du monde" (5), et générant un conflit entre la Mer (l'île anglaise, puissance maritime) et la Terre (les Etats européens, puissances continentales).

Antonio Zischka, contemporain de Schmitt, porte un jugement similaire en affirmant que "pendant l'époque romaine et le Moyen Âge, l'Angleterre n'avait aucune importance", mais qu'avec la guerre de Cent Ans (1337-1453), elle a "coupé, pour ainsi dire, le cordon ombilical" qui la reliait à l'Europe et, ce faisant, "sa nature insulaire s'est clairement affirmée" (6). Pendant la Seconde Guerre mondiale, Johann von Leers a écrit que "pendant tout le Moyen Âge, les îles britanniques ont eu peu d'importance pour l'histoire de l'Europe", alors qu'après la conquête normande (1090), les Anglais "appréciaient l'insularité anglaise, l'avantage d'être dans une terre sans voisins et inattaquable, comme une politique de puissance" (7).

L'Anglais et contemporain de ces auteurs, Halford Mackinder, définit cette transformation spatiale comme celle qui a ouvert une période historique différente de la période médiévale, la "période colombienne". Il s'agit d'une période historique au cours de laquelle les "découvertes colombiennes" ont fait de "l'Atlantique Nord [...] un bassin arrondi" et au cours de laquelle la "Grande-Bretagne", en raison de la "position centrale" dont elle a commencé à jouir dans ce bassin, combinée à sa "position insulaire [...] au large du grand continent [...] est progressivement devenue la terre centrale, plutôt que marginale, du monde" (8). Ayant atteint cette centralité dans le bassin atlantique, Mackinder souligne comment l'Angleterre a atteint la "dominance sur la mer", c'est-à-dire qu'elle a pu dominer, grâce à sa flotte, sa puissance économique et les différentes bases navales et transocéaniques qu'elle a installées tout au long de "la grande route océanique": l'Angleterre est devenue une puissance maritime qui, par rapport au grand continent dont elle s'est détachée en se donnant à la mer, maintient la " politique traditionnelle [de] faire des alliances avec des États plus petits en opposition à tout grand État qui menace de bouleverser l'équilibre des forces en Europe" (9).

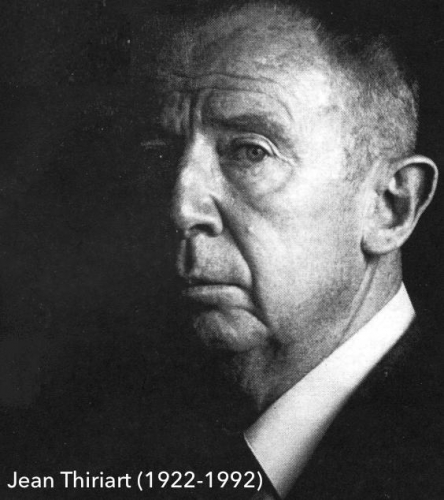

Claudio Mutti, en reconstituant ce en quoi consistait la politique d'équilibre des forces, écrit qu'il s'agissait davantage de "monter les nations européennes les unes contre les autres" en vue d'"empêcher l'unification politique de l'espace continental" (10) (d'où le choix anglais de soutenir la nation faible contre la nation forte) que d'une véritable défense des faibles. Tiberio Graziani a résumé la politique de puissance anglaise envers le continent pendant la période colombienne comme une "politique de puissance séculaire visant à contenir et à contrecarrer les accords d'amitié et/ou d'intégration entre les nations du continent européen" (11). C'était la stratégie britannique car, écrit Jean Thiriart, "la formation d'une Europe unifiée [...] entraînerait la création d'une force capable de l'envahir" (12).

En affirmant son insularité, la stratégie générale anglaise était donc de maintenir sa domination maritime et, en même temps, de garder le continent divisé. Cette stratégie est aussi généralement qualifiée d'"isolationnisme" dans la littérature, mais il convient de préciser qu'elle ne doit pas être assimilée, par exemple, à la politique fermée du Sakoku du Japon, par laquelle l'Empire de la Fleur de Cerisier (également un groupe d'îles flanquant un continent) entendait minimiser toute forme de contact avec les autres puissances. L'isolationnisme britannique, en revanche, était une véritable politique de puissance, un isolationnisme qui "était en fait très extraverti" (13). Pendant la période colombienne, la puissance hégémonique était donc l'Angleterre, l'île hégémonique face au continent.

L'île et le continent à l'époque postcolombienne (XX-)

Cependant, entre le 19ème et le 20ème siècle, il y a eu des changements et des développements technologiques qui, comme ceux qui avaient provoqué le passage du monde médiéval au monde colombien (qui était caractérisé à la fois par l'ouverture européenne au monde et par l'unification des microstructures politiques médiévales en États modernes), ont conduit à la naissance du monde post-colombien, dans lequel il n'y avait plus de terrae nullius et qui était caractérisé par l'unification des empires continentaux. Ces transformations ont fait de l'Angleterre une "petite île [qui n'a pas] une productivité suffisante pour établir un empire capable de tenir tête aux grands empires continentaux qui émergent" (14) (la Russie, les États-Unis, et potentiellement la Chine, l'Inde et le Brésil).

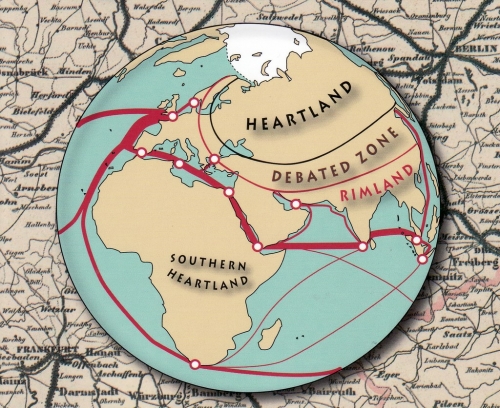

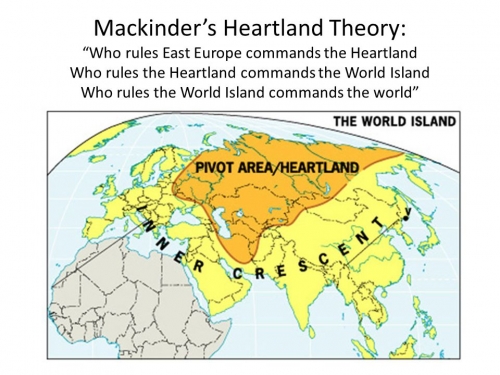

En outre, écrit Mackinder, "le continent combiné de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique" est devenu "effectivement et pas seulement théoriquement une île : [...] le monde insulaire" (15). Les autres macro-régions du monde (Amérique du Nord et du Sud, Australie, dominions britanniques), étant des terres beaucoup plus petites avec beaucoup moins de ressources naturelles et de population que l'île-monde, sont considérées par Mackinder comme des "satellites" de l'île-monde. Pour Mackinder, l'île-monde est constituée d'un centre appelé "cœur de la terre" (heartland) et de quatre appendices (le croissant intérieur/inner crescent) qui se développent autour de lui: l'Europe péninsulaire, l'Asie du Sud-Ouest (Proche et Moyen-Orient, Afrique du Nord), l'Inde et la Chine ; ces quatre zones sont des appendices mais font néanmoins partie intégrante de l'île-monde. Les appendices seront plus tard appelés "rimlands" par Nicholas Spykman. Le potentiel de puissance de la World Island est tel que si une puissance ou un concert de puissances locales parvenait à organiser cette World Island, elle ou ils auraient à leur disposition "l'utilisation de vastes ressources continentales pour la construction de flottes, avec la possibilité conséquente de conquérir la domination du monde" (16) . L'ère post-colombienne est devenue, pour Mackinder, l'ère des "empires continentaux", dans laquelle les structures politiques modernes s'unissent en États de dimensions continentales.

Les changements radicaux survenus entre le 19ème et le 20ème siècle ont également été identifiés par Alfred Thayer Mahan, "le premier à théoriser la stratégie maritime [et] à souligner l'importance, dans la géopolitique contemporaine, de la "domination maritime"" (17) et celui qui allait devenir le père de la doctrine géopolitique américaine. Il est le père de la doctrine militaire américaine parce qu'il est celui qui a systématisé la stratégie maritime américaine pour le monde post-colombien et indiqué les constantes stratégiques que les États-Unis devaient suivre pour devenir la "véritable île contemporaine", l'"île continentale" du 20ème siècle et au-delà. Mahan écrit :

"Les États-Unis sont à toutes fins utiles une puissance insulaire, comme la Grande-Bretagne. Nous n'avons que deux frontières terrestres, le Canada et le Mexique. Ce dernier pays dernière est désespérément inférieure à nous dans tous les éléments de la force militaire. Quant au Canada [...] les chiffres indiquent clairement que l'agression ne sera jamais sa politique. [...] Nous sommes, répétons-le, une puissance insulaire, donc dépendante de la marine. En outre, une puissance navale durable dépend en fin de compte des relations commerciales avec les pays étrangers" (18).

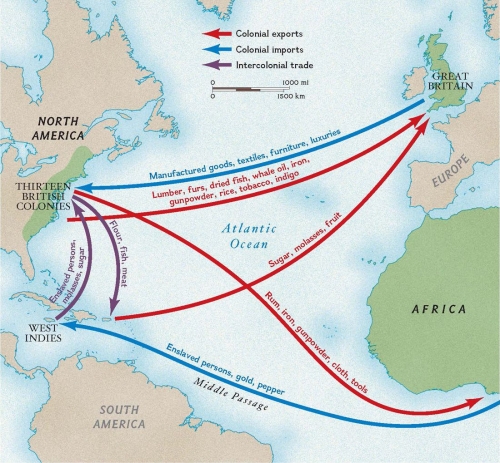

Suivant l'étoile polaire indiquée par Mahan, les États-Unis ont promu une double ligne d'expansion, verticale et horizontale, afin de devenir la véritable puissance insulaire contemporaine. Avec le percement du canal de Panama, fortement préconisé par Mahan, les États-Unis ont obtenu la condition du bi-océanisme avec les côtes reliées par la mer. Au sud, les États-Unis ont promu l'expulsion des puissances européennes, faisant de la mer des Caraïbes et de la mer du Mexique une mer intérieure américaine, hégémonisée par les États-Unis, et, par une déclinaison agressive de la doctrine Monroe, ont favorisé, comme l'écrit Tiberio Graziani, "l'unité géopolitique pour [l'Amérique du Nord] [et] la fragmentation excessive pour l'Amérique centrale et du Sud" (19).

En ce qui concerne l'expansion horizontale, Mahan insiste sur l'unité de la puissance marchande et militaire des puissances maritimes, plaide pour la nécessité d'hériter de l'empire maritime britannique, de maintenir l'équilibre des forces en Europe afin qu'un challenger ne se présente pas, maintenir l'équilibre des forces en Méditerranée afin de disposer d'un "libre accès au canal de Suez", le "chemin de fer maritime" (20) qui relie la mer Méditerranée au golfe Persique car, à travers lui, on accède par mer à l'océan Indien, au Pacifique et, par le canal de Panama, à l'Atlantique à nouveau. En exerçant l'hégémonie maritime sur ces routes, on crée ce que Mahan appelle "l'océan uni", qui selon l'amiral est le siège principal de la puissance mondiale; une hégémonie qui peut être partiellement soulagée et partagée avec des puissances maritimes secondaires. Le Moyen-Orient et l'Asie doivent être maintenus dans un équilibre des forces, comme c'est le cas en Europe.

Les conclusions maritimes de Mahan ont été développées par Isaiah Bowman, qui renforce la thèse de l'interconnexion de l'Amérique latine avec les États-Unis en vue d'augmenter les débouchés commerciaux américains en Amérique du Sud et de diminuer les débouchés européens sur le "continent vertical" et, d'autre part, développe l'analyse des processus géoéconomiques et des opérations financières de contrôle du marché sur les relations politiques interétatiques en vue d'élire les États-Unis au rôle de garant de l'équilibre mondial, liant ainsi doublement la puissance navale américaine à la puissance financière (21).

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la géopolitique de Mahan a été développée par Nicholas Spykman, un auteur qui a réalisé "l'achèvement de la géopolitique anglo-saxonne classique" (22), qui a déplacé le siège de la puissance mondiale de l'océan Indien vers les zones frontalières eurasiennes (rimlands) et a ajouté un "conflit permanent" entre le "nouveau monde", c'est-à-dire l'Amérique, et le "vieux monde", qui, ayant un potentiel de puissance plus important que le nouveau monde, doivent être maintenus dans un équilibre neutralisant par les Etats-Unis en y installant des bases militaires américaines et en liant l'économie de ces zones à l'économie américaine, afin qu'elles ne regardent pas vers le cœur de la terre eurasienne (23). Selon Spykman, dans la période post-colombienne, les États-Unis font face à l'Eurasie de la même manière que l'Angleterre faisait face à l'Europe pendant la période colombienne.

Les travaux de Mackinder, Mahan et Spykman constituent toujours le pivot de la doctrine géopolitique américaine, l'étoile polaire qui guide l'action des États-Unis dans l'ère post-colombienne (24) toujours en cours.

Les travaux de Mackinder, Mahan et Spykman constituent toujours le pivot de la doctrine géopolitique américaine, l'étoile polaire qui guide l'action des États-Unis dans l'ère post-colombienne (24) toujours en cours.

Henri Kissinger écrit :

Géopolitiquement, l'Amérique est une île au large du grand continent eurasien. La domination par une seule puissance de l'une des deux sphères principales de l'Eurasie - Europe ou Asie - est une bonne définition d'un danger stratégique pour les États-Unis, guerre froide ou pas. Ce danger doit être écarté même si cette puissance ne manifeste pas d'intentions agressives, car si cette puissance devait devenir agressive par la suite, l'Amérique se retrouverait avec une capacité de résistance efficace très réduite et une incapacité croissante à influencer les événements (25).

Zbigniew Brzezinski écrit :

L'Eurasie est le supercontinent axial du monde. Une puissance dominant l'Eurasie exercerait une influence décisive sur deux des trois régions les plus productives économiquement du monde: l'Europe occidentale et l'Asie orientale. Un coup d'œil à la carte suggère également qu'un pays dominant en Eurasie commanderait presque automatiquement le Moyen-Orient et l'Afrique [...] la puissance potentielle de l'Eurasie éclipse même celle de l'Amérique. [La stratégie américaine consiste donc à] s'assurer qu'aucun État ou combinaison d'États n'acquiert la capacité d'expulser les États-Unis ou même de diminuer leur rôle [...] en Eurasie (26).

Phil Kelly écrit, en résumant les études géopolitiques américaines :

Toutes les visions stratégiques géopolitiques présentent l'Eurasie comme le facteur central. Tout comme pour l'Angleterre, pour les États-Unis, c'est de là que vient la principale (bien que plus lointaine) menace pour la sécurité. [La conscience de la vulnérabilité de l'Eurasie a longtemps été présente dans la pensée géopolitique américaine, et continue de l'être aujourd'hui. [...] La géopolitique américaine est étroitement liée aux principes de base des doctrines classiques des Britanniques [...] Tous deux se dépeignent comme une "île", flanquée d'une masse continentale menaçante qui doit être maintenue divisée pour protéger leur propre sécurité (27).

Kissinger lui-même résume ainsi toute la signification des interventions militaires américaines au cours du 20ème siècle : "Dans la première moitié du 20ème siècle, les États-Unis ont mené deux guerres pour empêcher la domination de l'Europe par un adversaire potentiel [...] Dans la seconde moitié du 20ème siècle (en fait à partir de 1941), ils ont mené trois guerres pour défendre le même principe en Asie - contre le Japon, en Corée et au Vietnam" (28). Nous constatons qu'en deux phrases seulement, Kissinger révèle le sens des guerres menées par les États-Unis tout au long du 20ème siècle, en les dépouillant de toute justification idéologique qui leur est habituellement attachée (guerres antifascistes, anticommunistes, guerre pour la liberté, pour la démocratie, pour la civilisation, etc.).

Alors que cela était vrai au 20ème siècle, François Thual note avec le début du troisième millénaire un paradoxe apparent dans l'évolution historique : là où la modernité se caractérisait par l'unification des microstructures politiques médiévales, l'époque contemporaine se caractérise par la multiplication des "impuissances géopolitiques", c'est-à-dire par la fragmentation, selon des lignes ethnoculturelles plus ou moins artificielles, des empires et des États de taille moyenne en petits États, donc en États qui ne sont que nominalement souverains. L'"éclatement de la planète" comme "stade suprême de la mondialisation", écrit Thual, s'explique par le fait que le "morcellement de la planète est le résultat de manipulations génétiques [...] l'expression d'un volontarisme [...] avec des États réels et des États que l'on pourrait qualifier d'"effacés" et qui sont généralement des "États dominés"" (29).

Alors que cela était vrai au 20ème siècle, François Thual note avec le début du troisième millénaire un paradoxe apparent dans l'évolution historique : là où la modernité se caractérisait par l'unification des microstructures politiques médiévales, l'époque contemporaine se caractérise par la multiplication des "impuissances géopolitiques", c'est-à-dire par la fragmentation, selon des lignes ethnoculturelles plus ou moins artificielles, des empires et des États de taille moyenne en petits États, donc en États qui ne sont que nominalement souverains. L'"éclatement de la planète" comme "stade suprême de la mondialisation", écrit Thual, s'explique par le fait que le "morcellement de la planète est le résultat de manipulations génétiques [...] l'expression d'un volontarisme [...] avec des États réels et des États que l'on pourrait qualifier d'"effacés" et qui sont généralement des "États dominés"" (29).

Les considérations de Thual ont été développées par Tiberio Graziani, qui affirme que la politique de fractionnement de la planète est menée par les États-Unis, qui, après avoir réussi au 20ème siècle à devenir - dans le langage de John Mearsheimer - le seul "hégémon régional" du monde, font maintenant "tout pour affaiblir, voire détruire" (30) un État qui se propose de faire de même. Le "processus de déstabilisation [...] de l'espace eurasiatique", lancé par les États-Unis après l'échec de la fonction d'équilibrage de l'Union soviétique, visait à exploiter les deux piliers de la puissance américaine - "le rôle de Wall Street en tant que centre financier incontesté du monde [et] la puissance de guerre nord-américaine du Pentagone" (31) - afin de diviser ce que Brzezinski avait appelé le "grand échiquier eurasiatique" (l'Île-Monde) et de hisser les États-Unis au rang de "première, unique et vraiment dernière superpuissance mondiale" (32). En bref, réaliser ce qu'un "employé du Département d'État américain" (33), Francis Fukuyama, avait appelé la "fin de l'histoire" (34).

Toutefois, le processus de fractionnement des États-Unis s'est accompagné d'un autre processus égal et opposé: celui des intégrations continentales, promu principalement par la Russie post-soviétique - qui "tente d'endiguer la marche des États-Unis vers l'Est par le tissage méthodique d'un système d'alliances stratégiques avec la Chine, le sous-continent indien et l'Iran" (35) - et par la Chine - qui, ayant survécu au "projet de transformer la République populaire de Chine en colonie économique américaine" (36) - tente de se présenter comme un hégémon régional en Asie. Les frictions générées par les deux tendances divergentes de l'intégration et de la fragmentation transforment les quatre annexes de l'île-monde en "décharges" (37) de tensions internationales, où se dérouleront les prochaines batailles pour la domination mondiale. Le succès ou non de la création d'un monde multipolaire ou, inversement, le succès des États-Unis à rester le Léviathan hégémonique, dépendra de la preuve et de la solidité de la collaboration intégrationniste sino-russe.

Claudio Mutti, commentant les projets d'intégration sino-russes, écrit: "La perspective d'un rapprochement entre l'Europe et la Russie, qui inquiète tant les États-Unis, devient un véritable cauchemar à Washington si l'on considère qu'au terme du parcours d'intégration représenté par la nouvelle route de la soie, la Russie et l'Europe pourraient être rejointes par la Chine; dans ce cas, en effet, l'Eurasie deviendrait le siège du pouvoir géopolitique mondial. Les "analyses" préconisant un nouveau renforcement des relations entre les États-Unis et l'Europe découlent de cette "anxiété américaine" (38).

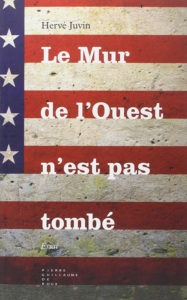

Alain de Benoist écrit, en établissant un parallèle entre l'Angleterre de la période colombienne et les Etats-Unis d'aujourd'hui: "comme l'Angleterre d'hier, l'hégémonie américaine repose sur la domination mondiale des mers, prolongée par la domination des airs, et sur l'absence d'unité dans l'espace eurasien. L'axe Madrid-Paris-Berlin-Moscou acquiert toute son importance, aux côtés de l'axe Moscou-Téhéran-New Delhi [tandis que] l'inconnu chinois domine tout le reste" (39). Ainsi, comme dans la période colombienne et au 20ème siècle, l'histoire du 21ème siècle sera très probablement celle du choc entre deux tendances opposées: celle de la tentative d'unification et d'organisation de l'espace eurasiatique, voulue par les grandes puissances eurasiatiques, et celle de la tentative de l'empêcher, poursuivie par les États-Unis. Aujourd'hui comme hier, en utilisant les catégories géo-historiques de Mackinder et Schmitt, nous assistons à l'affrontement entre les loups de la mer et les loups de la terre, entre la Mer et la Terre, entre Poséidon et Antée, entre l'Île et le Continent.

BIBLIOGRAPHIE :

– Federico Bordonaro, La geopolitica anglosassone, Milano, Guerini, 2012

– Isaiah Bowman, The New World: Problems in Politics Geography, Nuova York, World Book, 1921.

– Zbigniew Brzezinski, “A Geostrategy for Eurasia”, in Foreign Affairs, Vol. 76, No. 5, Sep.-Oct., 1997

– Zbigniew Brzezinski, La grande scacchiera: il mondo e la politica nell’era della supremazia americana, Longanesi, 1998.

– Alain de Benoist, “Géopolitique”, in Nouvelle Ecole, No. 55, 2005, 1

– William Engdahl, “L’odierna posizione geopolitica degli Usa”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010.

– Francis Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, Rizzoli, 1992

– Marco Ghisetti, Talassocrazia: I fondamenti della geopolitica anglo-statunitense, Cavriago, Anteo, 2021.

– Tiberio Graziani, “Editoriale”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 2/2005

– Tiberio Graziani, “Il Patto atlantico nella geopolitica Usa per l’egemonia globale”, eurasia-sito.com, 1 gennaio 2009, https://www.eurasia-rivista.com/patto-atlantico-nella-geo...

– Tiberio Graziani, “Il risveglio dell’America indiolatina”, eurasia-sito.com, 1 luglio 2007, https://www.eurasia-rivista.com/il-risveglio-dellamerica-...

– Phil Kelly, “Geopolitica degli Stati Uniti d’America”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010

– Henri Kissinger, Does America Need a Foreign Policy?, Simon & Schuster, 2002

– Henry Kissinger, L’arte della diplomazia, Milano, Sperling & Kupfer

– John Mearsheimer, La logica di potenza. L’America, le guerre e il controllo del mondo, Milano, UBE, 2008

– Friedrich Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, Bari, Laterza, 2003.

– Yves Lacoste, “Che cos’è la geopolitica”, eurasia-rivista.com, 17 luglio 2007, https://www.eurasia-rivista.com/yves-lacoste-che-cose-la-...

– Pascal Lorot, Storia della geopolitica, Trieste, Asterios, 1995, 35.

– Halford Mackinder, Britain and the British Seas, Londra, William Heinemmann, 1902

– Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality, Washington, National Defence, 1996

– Halford Mackinder, Geographical Conditions Affecting the British Empire. I. The British Islands’, in “Geographical Journal”, Vol. 33, 1909

– Halford Mackinder, “Il perno geografico della storia”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 2/2018

– Halford Mackinder, Nations of the Modern World: An Elementary Study in Geography, Londra, Philip and Son, 1911

– Alfred Mahan, The Interest of America in Sea Power: Present and Furure, Boston, 1917

– Alfred Mahan, The Problem of Asia and its Effects upon International Politics, Boston, 1900

– Claudio Mutti, “Editoriale”, eurasia-sito.com, 15 settembre 2020, https://www.eurasia-rivista.com/negozio/lx-guerra-senza-l...

– Claudio Mutti, “Guerra senza limiti”, eurasia-sito.com, 15 settembre 2020, https://www.eurasia-rivista.com/guerra-senza-limiti-2/

– Claudio Mutti, “L’isola e il continente”, eurasia-rivista.com, 18 luglio 2017, https://www.eurasia-rivista.com/lisola-e-il-continente/

– Costanzo Preve, Elogio del comunitarismo, Napoli, Controcorrente, 2006

– Johann von Leers, L’Inghilterra: il nemico del continente europeo, , Parma, Insegna del Veltro, 2004, p. 41-2

– Daniele Scalea, “Come nacque un ‘impero’ (e come finirà presto)”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010

– Carl Schmitt, Terra e mare: una considerazione sulla storia del mondo, Milano, Giuffrè, 1986

– Nicholas Spykman, America’s Strategy in World Politics. The United States and the Balance of Power, Yale, 1942.

– François Thual, Il mondo fatto a pezzi, Parma, Insegna del Veltro, 2008

– Antonio Zischka, Le alleanze dell’Inghilterra. Sei secoli di guerre inglesi combattute con le armi altrui, Roma, Mediterranea, 1941-XIX, p. 41.

Notes:

- (1) Yves Lacoste, “Che cos’è la geopolitica”, eurasia-rivista.com, 17 luglio 2007, https://www.eurasia-rivista.com/yves-lacoste-che-cose-la-...

- (2) Carl Schmitt, Terra e mare: una considerazione sulla storia del mondo, Milano, Giuffrè, 1986, p. 54-5.

- (3) Friedrich Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, Bari, Laterza, 2003.

- (4) Carl Schmitt, op. cit., p. 17.

- (5) Ibid, p. 99.

- (6) Antonio Zischka, Le alleanze dell’Inghilterra. Sei secoli di guerre inglesi combattute con le armi altrui, Roma, Mediterranea, 1941-XIX, p. 41.

- (7) Johann Von Leers, L’Inghilterra: il nemico del continente europeo, Parma, Insegna del Veltro, 2004, p. 41-2

- (8) Halford Mackinder, Britain and the British Seas, Londra, William Heinemmann, 1902, pp. 3-4.

- (9) Halford Mackinder, Nations of the Modern World: An Elementary Study in Geography, Londra, Philip and Son, 1911, p. 291.

- (10) Claudio Mutti, “L’isola e il continente”, eurasia-rivista.com, 18 luglio 2017, https://www.eurasia-rivista.com/lisola-e-il-continente/

- (11) Tiberio Graziani, “Il Patto atlantico nella geopolitica Usa per l’egemonia globale”, eurasia-sito.com, 1 gennaio 2009, https://www.eurasia-rivista.com/patto-atlantico-nella-geo...

- (12) Jean Thiriart, Il fallimento dell’impero britannico, in “Eurasia. Rivista di studi geopolitici”, Vol. 3/2019, 2019, pp. 183-191.

- (13) Daniele Scalea, “Come nacque un ‘impero’ (e come finirà presto)”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010, p. 49.

- (14) Halford John Mackinder, Geographical Conditions Affecting the British Empire. I. The British Islands’, in “Geographical Journal”, Vol. 33, 1909, p. 474.

- (15) Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality, Washington, National Defence, 1996, 45.

- (16) Halford Mackinder, “Il perno geografico della storia”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 2/2018, 40.

- (17) Pascal Lorot, Storia della geopolitica, Trieste, Asterios, 1995, 35.

- (18) Alfred Mahan, The Interest of America in Sea Power: Present and Furure, Boston, 1917.

- (19) Tiberio Graziani, “Il risveglio dell’America indiolatina”, eurasia-sito.com, 1 luglio 2007, https://www.eurasia-rivista.com/il-risveglio-dellamerica-...

- (20) Alfred Mahan, The Problem of Asia and its Effects upon International Politics, Boston, 1900, 191.

- (21) Isaiah Bowman, The New World: Problems in Politics Geography, Nuova York, World Book, 1921.

- (22) Federico Bordonaro, La geopolitica anglosassone, Milano, Guerini, 2012, 116.

- (23) Nicholas Spykman, America’s Strategy in World Politics. The United States and the Balance of Power, Yale, 1942.

- (24) Marco Ghisetti, Talassocrazia: I fondamenti della geopolitica anglo-statunitense, Cavriago, Anteo, 2021.

- (25) Henry Kissinger, L’arte della diplomazia, Milano, Sperling & Kupfer, 634-5.

- (26) Zbigniew Brzezinski, “A Geostrategy for Eurasia”, in Foreign Affairs, Vol. 76, No. 5, Sep.-Oct., 1997, 50-1.

- (27) Phil Kelly, “Geopolitica degli Stati Uniti d’America”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010, p. 31.

- (28) Henri Kissinger, Does America Need a Foreign Policy?, Simon & Schuster, 2002, 110.

- (29) François Thual, Il mondo fatto a pezzi, Parma, Insegna del Veltro, 2008, 113.

- (30) John Mearsheimer, La logica di potenza. L’America, le guerre e il controllo del mondo, Milano, UBE, 2008, 39.

- (31) William Engdahl, “L’odierna posizione geopolitica degli Usa”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010, 57.

- (32) Zbigniew Brzezinski, La grande scacchiera: il mondo e la politica nell’era della supremazia americana, Longanesi, 1998, 284.

- (33) Costanzo Preve, Elogio del comunitarismo, Napoli, Controcorrente, 2006, 182.

- (34) Francis Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, Rizzoli, 1992.

- (35) Tiberio Graziani, “Editoriale”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 2/2005, 5.

- (36) Claudio Mutti, “Guerra senza limiti”, eurasia-sito.com, 15 settembre 2020, https://www.eurasia-rivista.com/guerra-senza-limiti-2/

- (37) Zona di scaricamento è un’espressione coniata da Karl Haushofer.

- (38) Claudio Mutti, “Editoriale”, eurasia-sito.com, 15 settembre 2020, https://www.eurasia-rivista.com/negozio/lx-guerra-senza-l...

- (39) Alain de Benoist, “Géopolitique”, in Nouvelle Ecole, No. 55, 2005, 1.

16:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, théorie géopolitique, théorie politique, relations internationales, politique internationale, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

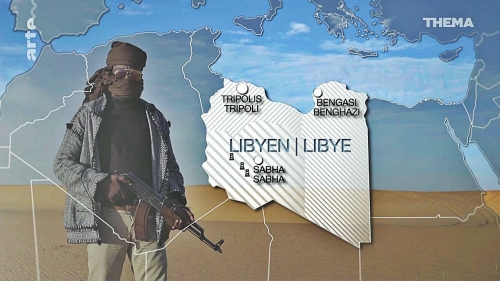

Erdogan continue de jeter de l'huile sur le feu du conflit libyen

Erdogan continue de jeter de l'huile sur le feu du conflit libyen

par Alessandro Sansoni

Ex: https://www.lavocedelpatriota.it/erdogan-continua-a-gettare-benzina-sul-fuoco-del-conflitto-libico/?fbclid=IwAR1eql9a2imoe7z0Pg2UZdKtsmv0T4YC7N6wHrH2SHZB18VPSJavJUz4JSc

Les reportages triomphalistes des médias nous ont empêchés d'y prêter toute l'attention nécessaire, mais un développement dangereux a émergé du G20 à Rome. Au cours du sommet, en effet, le président turc Recep Erdogan a déclaré officiellement, et en termes non équivoques, qu'Ankara refuse de retirer ses troupes de Libye. Cette déclaration intervient alors que l'ONU s'est engagée à organiser et à mener à bien le retrait de toutes les troupes étrangères présentes dans le pays, condition préalable indispensable à la célébration des élections censées ramener la paix dans le pays.

Par sa position, la Turquie jette de l'huile sur le feu et menace de porter à un niveau très élevé le conflit entre les factions qui se disputent le pouvoir en Libye, mettant ainsi en péril le processus électoral. Une situation qui aurait des répercussions graves et dangereuses pour l'Italie et l'ensemble de l'Union européenne.

Premier problème : le retrait des mercenaires

La Libye devrait organiser ses élections présidentielles tant attendues le 24 décembre, tandis que les élections législatives sont prévues pour le début de 2022.

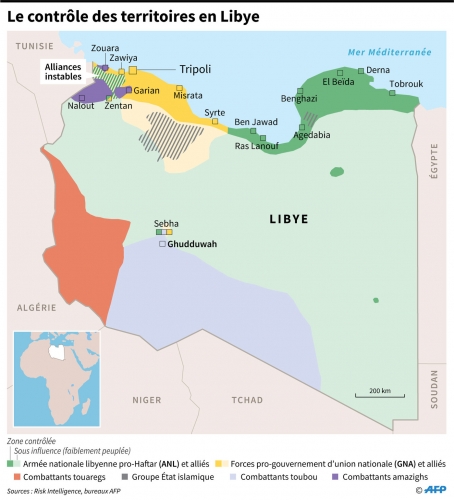

L'espoir est de mettre ainsi fin à la longue période d'anarchie et de guerre civile dans laquelle le pays a plongé depuis la fin du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, en sauvegardant éventuellement l'unité du territoire libyen, aujourd'hui effectivement divisé en une partie occidentale sous le contrôle du gouvernement de Tripoli et une partie orientale aux mains du général Khalifa Haftar et de son Armée nationale libyenne (ANL), engagés depuis des années dans un dur conflit non seulement avec les milices tripolitaines, mais aussi avec des groupes islamistes, alliés des Turcs. La situation est encore compliquée par le nombre élevé de mercenaires et de forces étrangères présents sur le terrain pour soutenir les deux prétendants.

C'est précisément pour cette raison que la feuille de route élaborée par les Nations unies prévoit, avant tout, l'élimination des groupes armés étrangers, qui doit être définie dans le cadre d'un format de négociation "5+5", dans lequel toutes les factions belligérantes sont présentes à la table des négociations, sous les auspices des Nations unies. Le 8 octobre, le Comité militaire conjoint "5+5" s'est réuni pendant trois jours au Palais des Nations à Genève et s'est conclu par la signature d'un plan d'action prévoyant un retrait progressif, équitable et coordonné de tous les mercenaires et forces étrangères de Libye.

La réunion de Genève s'est tenue conformément aux pistes définies dans l'accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020 et aux résolutions connexes émises par le Conseil de sécurité des Nations unies. La réunion faisait partie intégrante des diverses négociations intra-libyennes promues par l'ONU, ainsi que des efforts déployés par la communauté internationale à travers la conférence de Berlin.

Début novembre, le Comité 5+5 a tenu une autre réunion, cette fois au Caire, toujours organisée par l'ONU, à laquelle ont également participé des représentants du Soudan, du Tchad et du Niger. À cette occasion, tous les pays voisins de la Libye ont exprimé leur volonté de coopérer au processus d'expulsion des combattants étrangers et des mercenaires, tandis que les délégués du Soudan, du Tchad et du Niger se sont engagés à coopérer pour assurer le retrait des hommes armés de leurs pays, en coordonnant leurs actions pour éviter qu'ils ne reviennent en Libye et ne déstabilisent les États voisins.

Cependant, le refus de la Turquie de s'aligner sur les accords généraux ouvre un problème gigantesque. En fait, près de la moitié des forces étrangères présentes en Libye sont liées à Ankara : selon le SOHR (Observatoire syrien des droits de l'homme), le nombre total de mercenaires syriens soutenus par la Turquie dans le pays d'Afrique du Nord est d'environ 7000, tandis que les Nations unies ont estimé la présence de 20.000 combattants étrangers sur le territoire libyen. Les sources de SOHR ont également confirmé qu'en dépit des tentatives de négociation de leur retrait début octobre, des miliciens islamistes vétérans du conflit syrien continuent d'être stationnés dans des bases turques en Libye, tandis qu'un nouveau contingent de 90 personnes en provenance de Syrie est arrivé en Libye transporté par des avions turcs.

G20 : la diplomatie à la turque

Lors du G20, Erdogan a non seulement confirmé son intention de ne pas démobiliser ses troupes en Libye, mais a également réaffirmé au président français Emmanuel Macron que la présence turque est légitimée par un accord de coopération militaire signé avec le gouvernement libyen.

"Nos soldats sont là en tant qu'instructeurs", a-t-il réitéré, niant que leurs activités puissent être assimilées à celles de mercenaires illégaux.

Or, ce n'est pas exactement le cas. Tout d'abord, ses propos peuvent s'appliquer au contingent militaire officiellement envoyé par l'armée turque début janvier 2020, et certainement pas aux mercenaires syriens qui continuent à être stationnés dans les bases militaires d'Ankara.

Par ailleurs, les accords conclus lors du sommet du 8 octobre à Genève font explicitement référence au retrait des "mercenaires, combattants étrangers et forces étrangères", les "forces étrangères" étant comprises comme incluant les troupes régulières et les instructeurs.

Enfin, les "instructeurs" turcs ont débarqué en Libye dans le cadre d'un accord signé par Ankara en novembre 2019 avec le gouvernement d'entente nationale (GNA) dirigé par Fayez al-Sarraj, un gouvernement intérimaire auquel a succédé en mars dernier le nouveau gouvernement d'union nationale dirigé par Abdul Hamid Dbeibah. Le point crucial, cependant, est qu'au moment où le traité a été signé, le mandat du GNA avait déjà expiré et donc, en tant que gouvernement intérimaire, il n'avait pas le droit de signer un tel traité de coopération militaire. C'est pour la même raison que tous les voisins de la Libye et de la Turquie ont désavoué le traité sur les frontières maritimes (et les zones économiques exclusives correspondantes) signé par Tripoli et Ankara au même moment. Ce dernier accord a considérablement étendu les revendications turques sur la Méditerranée et ses riches gisements de pétrole et de gaz.

C'est pour ces raisons que la présence militaire turque en Libye doit être considérée comme illégale au regard du droit international, car elle constitue un avant-poste des ambitions néo-impérialistes d'Erdogan. Ce n'est pas une coïncidence si Erdogan, pendant le G20, a annoncé son refus de participer au sommet sur la Libye à Paris (ce qui l'a fait couler), confirmant ainsi qu'il n'a aucune intention de soutenir les efforts internationaux visant à stabiliser le pays.

Nous avons notifié au président Macron, a déclaré Erdogan, notre refus de participer à une conférence à Paris à laquelle participent la Grèce, Israël et l'administration chypriote grecque. Pour nous, il s'agit d'une condition absolue. Si ces pays sont présents, cela n'a aucun sens pour nous d'envoyer des délégués".

À Rome, Erdogan a également eu une réunion séparée avec le Premier ministre Mario Draghi, mais celle-ci n'a donné aucun résultat concret. Aucun progrès n'a été enregistré dans les relations italo-turques, y compris en ce qui concerne le système de défense antimissile italo-français SAMP-T, pour lequel la Turquie avait précédemment manifesté son intérêt. Malgré l'annonce générale de développements futurs à cet égard, il est peu probable que la Turquie reprenne ce projet, à moins que ses relations avec Paris ne s'améliorent. Et Erdogan ne semble avoir aucune envie de poursuivre dans cette direction.

Tensions en Libye

Entre-temps, la situation politique en Libye devient de plus en plus précaire, surtout depuis que la Chambre des représentants (le parlement de Tobrouk) a remis en cause en septembre dernier, à l'instigation de Haftar, le gouvernement d'unité nationale.

D'un point de vue militaire, les tensions augmentent également, à tel point que ces derniers jours, les chefs de deux milices tripolines - Muammar Davi, chef de la Brigade 55, et Ahmad Sahab - ont été victimes d'attaques visant à les tuer.

À ce stade, il est difficile d'être sûr que les élections présidentielles auront lieu en décembre, tandis que les élections parlementaires ont déjà été reportées à 2022.

Le chantage d'Erdogan : géopolitique, énergie, flux migratoires

Si la Turquie a pu renforcer considérablement son influence en Libye, une part considérable de la responsabilité doit être attribuée aux gouvernements dirigés par Giuseppe Conte (surtout le second), caractérisés par un manque d'incisivité sur la question libyenne. Bénéficiant de facto d'une carte blanche, Ankara a pu, en quelques années seulement, débarquer des centaines de "conseillers militaires" dans le pays d'Afrique du Nord.

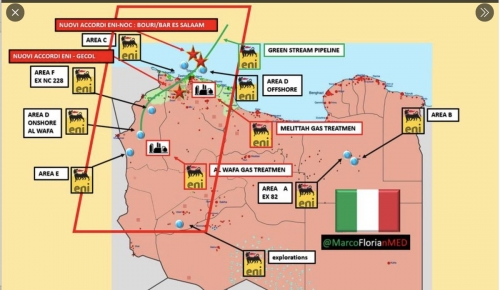

Avec le traité sur les frontières maritimes et la délimitation des zones économiques exclusives respectives, la Turquie a pris le contrôle du littoral de la Tripolitaine ainsi qu'une sorte de patronage sur les gisements de gaz et de pétrole de la Méditerranée centrale. Son influence politique sur le gouvernement d'accord national, puis sur le gouvernement d'unité nationale, est énorme.

La guerre civile entre Tripoli et Benghazi a permis à Ankara de fournir des troupes et des armes au camp ouest-libyen, de redéployer ses milices mercenaires précédemment actives en Syrie et d'obtenir la gestion du port et de l'aéroport de Misurata pour les 99 prochaines années.

Aujourd'hui, Erdogan, grâce à la forte influence qu'il est en mesure d'exercer sur l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, dispose d'une arme supplémentaire pour faire pression sur l'Europe, celle de l'approvisionnement énergétique, en plus de l'arme déjà largement utilisée du contrôle des flux migratoires, qu'il est désormais en mesure de réguler non seulement sur la route des Balkans, mais aussi sur celle de la Méditerranée centrale. La route la plus empruntée par les trafiquants d'êtres humains, selon les chiffres officiels, selon lesquels, au 22 octobre, 51.568 migrants sont déjà arrivés en Italie cette année, contre 26.683 en 2020.

Les demandes de Draghi à l'Union européenne d'allouer des fonds pour protéger "toutes les routes" sont du miel aux oreilles turques. Ils font en effet référence aux 6 milliards que Bruxelles a déjà versés à la Turquie pour gérer la route des Balkans et à ceux qu'elle versera encore. Il y a actuellement 3,7 millions de Syriens vivant sur le sol turc, auxquels il faut ajouter 300.000 Afghans. Une bombe à retardement qu'Ankara menace de faire exploser à tout moment si ses exigences ne sont pas satisfaites.

En bref, les crises humanitaires - de l'Afghanistan à la Syrie, auxquelles s'ajoute désormais la crise libyenne - sont devenues une occasion extraordinaire pour la Turquie d'obtenir des ressources de l'Europe et de la maintenir sous pression. C'est pourquoi le maintien d'un gouvernement pro-turc à Tripoli est si important pour Erdogan : il lui permet de jouer un jeu géopolitique complexe contre l'UE qui combine énergie et flux migratoires.

Reconstruire un équilibre en Méditerranée et redimensionner les ambitions turques en adoptant une attitude plus ferme à l'égard du nouveau sultan est le véritable défi que l'Italie doit relever, plutôt que de s'aventurer dans des aspirations improbables et irréalistes à diriger l'UE ou à renforcer les relations transatlantiques.

Alessandro Sansoni

Directeur du magazine mensuel CulturaIdentità

11:26 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, méditerranée, libye, turquie, erdogan, afrique du nord, afrique, affaires africaines, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 05 novembre 2021

L'Europe à la recherche d'une défense commune

L'Europe à la recherche d'une défense commune

par Marcello Austini

Source : Italicum & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-europa-alla-ricerca-di-una-difesa-comune

Le nœud du problème n'est pas tant l'armée européenne. Le véritable nœud du problème est de savoir à quoi sert une armée européenne, à quoi sert une défense commune sans l'existence d'une politique étrangère européenne commune efficace. L'Europe ne peut plus compter uniquement sur le parapluie de l'OTAN, étant donné que certains pays de l'Alliance, comme la Turquie, ont des intérêts stratégiques distincts et très éloignés de ceux des 27.

Le récent retrait dramatique d'Afghanistan et le désengagement progressif des États-Unis ont amené l'Union européenne à repenser sa politique étrangère et de défense. À cet égard, le débat a repris sur la manière dont l'Europe peut s'affirmer en tant qu'acteur géopolitique, en faisant correspondre son poids économique à son poids diplomatique et, pourquoi pas, à son poids militaire potentiel. Le haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, a récemment déclaré que des travaux étaient en cours sur une proposition visant à mettre en place une force militaire commune, même si "il n'y a pas encore unanimité" parmi les États membres.

À cet égard, il faut dire que le désaccord entre les pays trouve son origine dans la relation avec les États-Unis et, plus précisément, avec l'OTAN (le pacte de l'Alliance atlantique).

Depuis des années, en effet, sur cet aspect spécifique, il y a une confrontation entre la vision française qui voudrait que cette force européenne soit indépendante et celle, plus modérée, menée par l'Italie et l'Allemagne, qui l'interprète comme un "renforcement européen de l'Alliance atlantique".

Par le passé, et encore plus récemment, la France a avancé l'idée de créer une "véritable armée européenne", mais un débat animé a fait rage à ce sujet, soulignant les différences entre les États membres. Il ne faut donc pas sous-estimer la position décisive de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, selon laquelle l'Union européenne ne pourra jamais être une alliance militaire car l'OTAN existe déjà pour répondre à ce besoin.

De l'avis de l'auteur, le point crucial n'est pas tant l'armée européenne. La vraie question est de savoir quel est l'intérêt d'avoir une armée européenne, quel est l'intérêt d'avoir une défense commune sans l'existence d'une politique étrangère européenne commune efficace.

Ce constat premier et fondamental étant fait, la question se pose de savoir quel sera le rôle de l'Europe dans les années à venir ? On se demande, en définitive, "ce que l'Union européenne veut faire quand elle sera grande". Voudra-t-elle vraiment compter pour quelque chose sur la scène internationale ? Le débat, avec les différentes positions avancées, reste ouvert et, évidemment, a une valeur entièrement politique.

Les scénarios

La prochaine présidence semestrielle de l'UE, sous la houlette de la France, pourrait donner une impulsion particulière au débat. Mais dans quelle direction ? Vers quels objectifs ?

Macron s'est récemment prononcé en faveur de la proposition italienne d'impliquer le G20 dans la coordination internationale sur le sujet. L'alignement possible entre Rome et Paris - également à la lumière de la transition politique en Allemagne - pourrait être soutenu par la présidence française de l'UE en janvier. L'Union a "appris à ses dépens", lors de la crise en Afghanistan et ailleurs, la nécessité de renforcer sa capacité défensive, a déclaré Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur. Selon lui, la défense commune "ne semble plus être optionnelle" et l'Union européenne doit pouvoir gérer les crises et les missions militaires en "pleine autonomie".

Toutefois, en ce qui concerne la défense commune, l'Union a une longue histoire de faux départs et il existe des doutes légitimes quant à cette prochaine opportunité.

La défense européenne commune, une alternative à l'OTAN ?

Pour beaucoup, la force de défense européenne ne doit pas être comprise comme une alternative à l'OTAN. Il s'agit de mettre l'Union en mesure d'intervenir lorsqu'il existe un besoin important et urgent.

Il est toutefois paradoxal que, dans l'ensemble, les 27 États membres dépensent autant pour la défense commune que la Russie et la Chine, même si l'UE ne dispose pas de la coordination nécessaire ni des capacités logistiques pour soutenir des opérations militaires à l'étranger sans l'aide des États-Unis.

Pour y faire face, l'Union européenne envisage de mettre en place une force de réaction rapide d'au moins 5000 hommes.

Le projet pèse toutefois lourdement sur les différences entre les États membres, comme dans le cas des pays baltes, qui sont inextricablement liés à l'OTAN, et sur le scepticisme de certains pays d'Europe orientale.

L'Allemagne, en revanche, a fortement soutenu l'initiative et a invoqué l'article 44 du traité de Lisbonne. Cet article, comme on le sait, permet à un groupe d'États membres qui le souhaitent de se réunir et d'aller de l'avant par un vote à la majorité, sans avoir besoin de parvenir à un consentement unanime (coopération renforcée).

Il faut dire que cet aspect, celui du consentement unanime, a également affecté la politique étrangère européenne, contribuant à sa fréquente paralysie. Mais ce n'est ni une excuse ni un écran de fumée juridique.

L'Union européenne est accusée, à juste titre, de manquer d'une véritable politique étrangère commune, d'une stratégie partagée sur la scène internationale, d'un manque de planification, y compris diplomatique, et d'une vision générale du rôle que l'Europe doit jouer dans le monde.

En tout état de cause, le projet de force de défense commune sera présenté à la mi-novembre. Il appartiendra ensuite à la France, peut-être, de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. La France, qui, comme nous l'avons déjà mentionné, a toujours été parmi les principaux partisans de la nécessité de repenser le cadre actuel de l'Alliance atlantique, le pays qui, à partir de janvier, assumera la présidence tournante de l'Union européenne et le seul État de l'UE, après le Brexit, à siéger au Conseil de sécurité des Nations unies.

Besoin d'une "autonomie stratégique" ?

Le défi, cependant, sera celui que nous venons d'évoquer: trouver une communauté de vues et peut-être tenter d'esquiver l'intention française de mener seule la définition de la stratégie. Le cas de la crise libyenne, dont nous payons encore les effets en termes d'approvisionnement en ressources énergétiques, d'augmentation exponentielle de l'immigration clandestine et de géopolitique en général (et pas seulement), a montré combien les intérêts des États européens peuvent être divergents.

Il convient également de noter que la création du Fonds européen de défense (FED) a montré à quel point l'alignement des principaux pays de l'UE peut être productif, même sur une question aussi délicate. La France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont toutes œuvré pour donner une impulsion au projet, qui s'est concrétisé au fil des ans par divers instruments de mise en œuvre.

Une fois le fonds défini - avec un budget de 7,9 milliards d'euros pour sept ans - la "course" des États membres pour obtenir ses ressources a déjà commencé, comme d'habitude.

Une concurrence entre les pays qui pourrait, dans l'absolu, prendre même des allures positives, déclenchant un cercle vertueux d'investissements, mais qui risque davantage de se transformer en une course à la "thésaurisation" des ressources par les États membres, laissant le problème de la stratégie européenne commune sans solution et exacerbant au contraire les égoïsmes, les fractures, les divisions et les rancœurs présentes et futures.

La "leçon afghane" devrait constituer un nouvel avertissement pour l'Union européenne et contribuer à réaliser le fameux saut qualitatif espéré dans l'approche de la défense commune et dans la gestion des situations de crise et d'urgence, étant donné que la débâcle en Afghanistan n'a pas de connotations exclusivement militaires, mais qu'il s'agit également d'une défaite politique pour l'Europe et pour l'Occident en général, et qu'elle survient en relation avec le retrait déclaré et évident des États-Unis de certains scénarios et leur concentration sur des zones et des questions d'intérêt plus direct, l'Asie-Pacifique surtout.

Les nouveaux accords américains sont connus depuis un certain temps, mais trouvent aujourd'hui une plus grande évidence, accompagnés de la demande explicite de Washington à ses alliés européens d'assumer davantage de responsabilités sur les théâtres qui leur sont proches, à commencer par la Méditerranée, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

En effet, l'Europe ne peut plus compter uniquement sur le parapluie de l'OTAN pour garantir sa défense, sachant par ailleurs que certains pays de l'Alliance, comme la Turquie, ont des intérêts stratégiques distincts et éloignés de ceux des 27.

Pour conclure cette brève analyse, il est nécessaire de rappeler que pour les pères constitutifs de l'Europe, l'idée de la Communauté européenne de défense existait et répondait à la nécessité première d'éviter les conflits entre les peuples européens d'une part et, d'autre part, la défense commune contre d'éventuels ennemis.

La réticence des États membres à adhérer au principe de l'abandon de la souveraineté (nationale) en faveur d'une souveraineté européenne commune, comme cela s'est déjà produit dans d'autres domaines, l'a entravé à bien des égards jusqu'à aujourd'hui: l'économie, la monnaie unique et le système fiscal, par exemple, qui est en train d'être mis en œuvre, bien qu'au milieu de mille formes de résistance et de mille complexités.

C'est un nœud gordien difficile à démêler, à défaire, et sur lequel il y a tant d'éléments, tant de variables à prendre en compte. Il y a tant de positions entre les États membres, parfois très éloignés les uns des autres, tant de stratégies et d'alliances différentes, des intérêts économiques et monétaires différents, des différences entre les pays en termes de plans de développement industriel et commercial, des différences dans leur composition sociale, leurs modes de pensée et leurs styles de vie. Et puis il y a les vieilles rancunes, les préjugés, les antipathies ataviques qui ne s'effacent jamais... Telle est, malheureusement, l'image de notre vieux continent.

Certains pensent que la solution à la crise du "modèle européen" réside précisément là: dans l'abandon des égoïsmes nationaux internes et le retour aux principes qui ont garanti au Vieux Continent plus de soixante-dix ans de paix. Nous aimons croire so...., mais nous savons parfaitement que ce n'est pas le cas et que de telles déclarations, outre qu'elles sont parfois prononcées de bonne foi, peuvent être un alibi commode, dissimulant d'autres vérités, d'autres réalités.

Nous ne pouvons, en effet, que constater, malgré nous, combien l'Union européenne actuelle est l'expression authentique - nous oserions dire le reflet automatique - de la désintégration actuelle des différentes réalités nationales, des contradictions de nos sociétés, de nos systèmes socio-économiques, de nos modèles et modes de vie.

* * *

Juste pour ceux qui souhaitent développer.

La base juridique et le cadre juridique actuel de la défense commune.

Le traité de Lisbonne, également connu sous le nom de traité sur l'Union européenne (TUE) de 2009, définit le cadre général de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

L'article 41 du TUE, définit le financement de la PESC et de la PSDC. Les articles 42 à 46, les Protocoles 1, 10 et 11 et les Déclarations 13 et 14 contiennent des informations supplémentaires sur cette politique.

Les innovations du traité de Lisbonne ont amélioré la cohérence des politiques de la PSDC.

Le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui est également vice-président de la Commission européenne (le HR/VP), joue le rôle institutionnel principal. Elle dirige le Service européen d'action extérieure (SEAE), préside le Conseil des affaires étrangères en formation de ministre de la défense (l'organe décisionnel de la PSDC de l'UE) et dirige l'Agence européenne de défense (AED).

Le Haut représentant (HR/VP), dont le rôle est actuellement tenu par Josep Borrell, présente généralement les propositions de décisions de la PSDC aux États membres.

La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) définit le cadre des mesures de l'UE dans le domaine de la défense et de la gestion des crises, y compris la coopération et la coordination en matière de défense entre les États membres. Partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union, la PSDC a donné naissance à des structures politiques et militaires internes à l'UE.

Dispositions du traité relatives à la PSDC

Les décisions relatives à la PSDC sont prises par le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne (article 42 TUE). Ces décisions sont prises à l'unanimité, avec quelques exceptions importantes concernant l'AED (article 45 TUE) et la coopération structurée permanente (PESCO, article 46 TUE), qui prévoient une adoption à la majorité.

Le traité de Lisbonne a introduit le concept de politique européenne des capacités et de l'armement (article 42, paragraphe 3, du TUE) et a établi un lien entre la PSDC et les autres politiques de l'Union, en prévoyant une collaboration entre l'AED et la Commission si nécessaire (article 45, paragraphe 2, du TUE). Cela concerne en particulier les politiques de l'Union en matière de recherche, d'industrie et d'espace.

En outre, l'article 21 du TUE rappelle que le multilatéralisme est au cœur de l'action extérieure de l'UE. Elle comprend la participation des partenaires aux missions et opérations de la PSDC ainsi que la collaboration dans une série de questions de sécurité et de défense.

L'UE participe à un certain nombre de tables de travail internationales visant à renforcer la coordination et la coopération, notamment avec les Nations unies et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), ainsi qu'avec l'Union africaine, le G5 Sahel, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est.

Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la PSDC a considérablement changé, tant sur le plan politique qu'institutionnel.

En juin 2016, la HR/VP de l'époque, Federica Mogherini, a présenté au Conseil européen la " Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne ", qui définit la stratégie de la PSDC. Cette stratégie identifie cinq priorités pour la politique étrangère de l'UE : la sécurité de l'Union ; la résilience des États et de la société à l'est et au sud de l'UE ; le développement d'une approche intégrée des conflits ; les ordres régionaux de coopération ; et la gouvernance mondiale pour le 21e siècle. La mise en œuvre de la stratégie devrait faire l'objet d'un examen annuel en consultation avec le Conseil, la Commission et le Parlement.

En novembre 2016, la HR/VP a également présenté au Conseil le "plan de mise en œuvre de la sécurité et de la défense", visant à rendre opérationnelle la vision exposée dans la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne concernant les questions de défense et de sécurité. Le plan présente 13 propositions, dont un examen annuel coordonné de la défense (CARD), une amélioration de la réaction rapide de l'UE et une nouvelle coopération structurée permanente unique (PESCO) pour les États membres qui souhaitent prendre davantage d'engagements en matière de sécurité et de défense. Parallèlement, la HR/VP a présenté aux États membres un "plan d'action européen pour la défense" (EDAP), ainsi que des propositions clés pour le Fonds européen de défense (FED), axées sur la recherche en matière de défense et le développement des capacités. Ce plan a constitué une étape importante vers la mise en œuvre des structures politiques et militaires internes de l'UE définies dans la PSDC.

Depuis le début de son mandat en décembre 2019, le HR/VP Josep Borrell a placé le renforcement de la PSDC au cœur des activités de l'UE et s'engage à poursuivre et à renforcer les initiatives déjà engagées.

Afin de donner un nouvel élan à son programme de sécurité et de défense, l'UE travaille actuellement sur une boussole stratégique qui vise à donner une orientation politico-stratégique renforcée à la sécurité et à la défense de l'UE et à définir le niveau d'ambition dans ce domaine.

La première phase, qui s'est achevée en novembre 2020, a consisté en une analyse complète des menaces et des défis. La deuxième phase, actuellement en cours, consiste en des discussions informelles entre les États membres concernant l'analyse des menaces et des principales conséquences, l'analyse de l'écart des capacités et les priorités des États membres. Cette phase de dialogue devrait permettre aux États membres d'améliorer leur compréhension commune des menaces pour la sécurité auxquelles ils sont collectivement confrontés et de renforcer la culture européenne de sécurité et de défense. Le processus est conçu pour répondre au besoin croissant de l'Union de pouvoir agir en tant que garant de la sécurité.

Les missions et opérations de gestion de crise sont l'expression la plus visible et la plus concrète de la PSDC. Selon le vice-président des ressources humaines Josep Borrell, il est essentiel de renforcer l'engagement par le biais des missions et des opérations de la PSDC, avec des mandats plus forts mais également flexibles.

Bien que le Parlement européen ne joue pas un rôle direct dans la définition de la boussole stratégique, il devrait être régulièrement informé et avoir la possibilité d'exprimer son point de vue sur le processus.

Développement des instruments de la PSDC

En ce qui concerne le développement et l'harmonisation de la coopération en matière de défense entre les États membres, depuis 2016, la PSDC a obtenu un certain nombre de résultats positifs, notamment : le lancement de la PESCO ; une structure permanente de commandement et de contrôle pour la planification et la conduite de missions militaires non exécutives ; un mécanisme de cartographie des capacités de défense ; un Fonds européen de défense ; une amélioration de la mobilité militaire ; une cyberpolitique plus robuste ; et une coopération accrue avec l'OTAN.

En décembre 2020, le Conseil est parvenu à un accord politique provisoire avec les représentants du Parlement sur un règlement établissant le FED, dans le contexte du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027. Avec un budget de 8 milliards d'euros sur sept ans alloué à l'EED, l'UE deviendra l'un des trois principaux investisseurs dans la recherche en matière de défense en Europe.

L'instrument européen pour la paix est l'un des instruments les plus récents de la PSDC. Grâce à cet instrument, l'UE financera les coûts communs des missions et opérations militaires de la PSDC, ce qui renforcera la solidarité et le partage des charges entre les États membres. L'instrument contribuera à accroître l'efficacité de l'action extérieure de l'UE en renforçant les capacités des opérations de soutien de la paix et les capacités des pays tiers et des organisations partenaires dans le domaine militaire et de la défense.

Missions et opérations de la PSDC de 2003 à 2021

Depuis 2003 et les premières interventions dans les Balkans occidentaux, l'UE a lancé et géré 36 opérations et missions sur trois continents. En mai 2021, 17 missions et opérations PSDC sont en cours, dont 11 civiles et 6 militaires, impliquant quelque 5 000 militaires et civils de l'UE déployés à l'étranger. Les missions et opérations les plus récentes ont contribué à améliorer la sécurité en République centrafricaine (EUAM CAR) et à faire respecter l'embargo des Nations unies sur les armes en Libye (EUNAVFOR MED IRINI). Les décisions de l'UE de déployer des missions ou des opérations sont généralement prises à la demande du pays partenaire auquel l'aide est fournie et/ou sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le rôle (marginal) du Parlement européen

Le Parlement européen soutient traditionnellement l'intégration et la coopération de l'UE en matière de défense. Le Parlement contrôle la PSDC et peut s'adresser à la HR/VP et au Conseil de sa propre initiative (article 36 du TUE). Il exerce également un contrôle sur le budget de la PSDC (article 41 du TUE). Deux fois par an, le Parlement organise des débats sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la PESC et de la PSDC, et adopte des rapports : un sur la PESC, rédigé par la commission des affaires étrangères (AFET), et un sur la PSDC, rédigé par la sous-commission de la sécurité et de la défense (SEDE).

En décembre 2020, le Parlement européen a approuvé son rapport annuel sur la mise en œuvre de la PSDC. Le Parlement a réitéré son soutien au PESCO, au CARD et au FED, car ils peuvent contribuer à accroître la cohérence, la coordination et l'interopérabilité dans la mise en œuvre de la PSDC et consolider la solidarité, la cohésion, la résilience et l'autonomie stratégique de l'Union. Le rapport se félicite de l'engagement de l'UE à accroître "sa présence mondiale et sa capacité d'action", tout en appelant la HR/VP et le Conseil à "fournir une définition formelle commune de l'autonomie stratégique". Elle appelle à une plus grande efficacité des missions PSDC, notamment par une contribution accrue des forces des États membres et l'intégration de la dimension de genre. Il se félicite également des initiatives de renforcement des capacités, tout en notant la nécessité d'en assurer la cohérence. Le rapport aborde également les questions liées aux nouvelles technologies, aux menaces hybrides, à la maîtrise des armements, au désarmement et aux régimes de non-prolifération, ainsi qu'à la coopération avec les partenaires stratégiques tels que l'OTAN, les Nations unies et le Royaume-Uni.

Depuis 2012, le Parlement européen et les parlements nationaux des États membres organisent deux conférences interparlementaires par an pour discuter des questions relatives à la PESC. La coopération interparlementaire dans ces domaines est prévue par le protocole 1 du traité de Lisbonne, qui décrit le rôle des parlements nationaux dans l'UE.

Le traité de Lisbonne permet au Parlement européen de jouer un rôle à part entière dans le développement de la PSDC, faisant de lui un partenaire dans la définition des relations extérieures de l'Union et dans la réponse aux défis tels que ceux relatifs à la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité.

17:18 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, union européenne, affaires européennes, défense, défense européenne, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 04 novembre 2021

La Russie change les règles de la logistique mondiale en contournant Suez

La Russie change les règles de la logistique mondiale en contournant Suez

Valerij Kulikov

Ex: http://aurorasito.altervista.org/?p=20674

Après que le porte-conteneurs Ever Given s'est retrouvé coincé dans le canal de Suez en 2020, le commerce mondial a dû faire face aux conséquences d'une crise qui était auparavant considérée comme improbable. Cet incident a mis en évidence la nécessité, à tout le moins, d'améliorer les infrastructures pour répondre aux exigences de la chaîne d'approvisionnement mondiale en marchandises, qui ne cesse de croître. Cependant, d'autres risques croissants dans la région peuvent affecter la sécurité et la stabilité de la route, ce qui a conduit à la recherche initiale d'une alternative au canal de Suez.

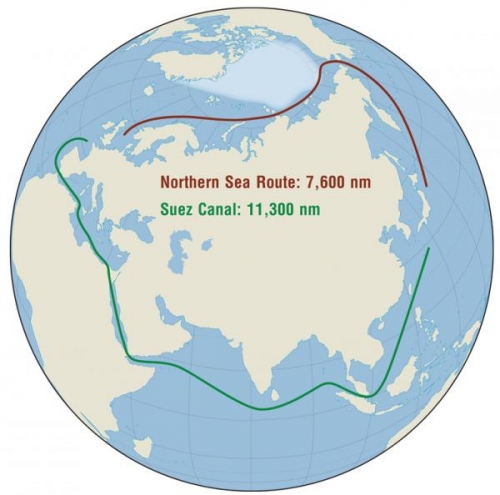

Le récent réchauffement climatique a progressivement érodé la calotte glaciaire de l'Arctique, ouvrant l'accès à une activité économique tout au long de l'année dans cette région. Dans ce contexte, on peut parier que la route de la mer du Nord (NSR), longue de 5600 km, reliant l'Asie à l'Europe, sera la principale alternative maritime au canal de Suez.

Si la route de la mer du Nord est accessible toute l'année, elle deviendra un lien logistique et géostratégique essentiel qui, pour beaucoup, changera la donne. La route maritime du Nord désigne la route qui longe les territoires du nord de la Russie, à l'est de l'archipel de Novaja Zemlya dans l'océan Arctique, dans la région d'Arkhangelsk de la Fédération de Russie. La route se poursuit le long de la côte arctique russe de la mer de Kara, dans l'océan Arctique au nord de la Sibérie, entre la mer de Barents à l'ouest et la mer de Laptev à l'est, puis le long de la côte sibérienne jusqu'au détroit de Béring (entre le point le plus à l'est de l'Asie et le point le plus à l'ouest de l'Amérique, avec la Russie à l'est et les États-Unis et l'Alaska à l'ouest). La route de la mer du Nord relie les ports d'Europe et d'Extrême-Orient en Russie, ainsi que les estuaires des fleuves navigables de Sibérie en un seul système de transport, à travers les océans Arctique et Pacifique (mer de Barents, mer de Kara, mer de Laptev, mer de Sibérie orientale, mer des Tchouktches et mer de Béring).

Il s'agit d'une route maritime avantageuse car elle réduit considérablement la distance entre l'Europe et l'Asie par voie maritime, par rapport au passage "traditionnel" par le canal de Suez. Par exemple, le passage d'un cargo par le canal de Suez d'Amsterdam, aux Pays-Bas, à Dalian, en Chine, prend 48 jours. La route de la mer du Nord raccourcit le voyage de 13 jours. Il est inutile de rappeler ici l'importance de cet aspect pour la logistique, d'autant plus que le volume de marchandises transportées sur les chaînes logistiques mondiales a énormément augmenté. Jusqu'à présent, seuls quelques dizaines de navires marchands traversent la route de la mer du Nord. En effet, pour l'instant, elle n'est pas toujours ouverte. Elle n'est que partiellement accessible de juillet à novembre et, le reste de l'année, ses sections les plus importantes sont bloquées par la glace. Même pendant les mois les plus chauds, un simple cargo ne peut pas passer à cause de la menace de la glace. Heureusement, la situation change rapidement, ce qui rend la route de la mer du Nord accessible.

Compte tenu de la nécessité d'ouvrir cette route le plus rapidement possible, des cargos spéciaux sont construits pour pouvoir naviguer sur cette route sans brise-glace. La Russie, qui peut tirer le plus grand profit de la route de la mer du Nord, prévoit de créer un véritable corridor maritime dans les cinq prochaines années, permettant aux marchandises de contourner le canal de Suez et de naviguer toute l'année sur cette route dès 2022 ou 2023. C'est ce qu'a déclaré Jurij Trutnev, vice-premier ministre de la Fédération de Russie et envoyé plénipotentiaire du président dans le district fédéral de l'Extrême-Orient. À cette fin, les infrastructures nécessaires, les systèmes de sauvetage, les ports maritimes, les stations radar météo et glace, les ports et les infrastructures énergétiques sont activement construits le long de la route.

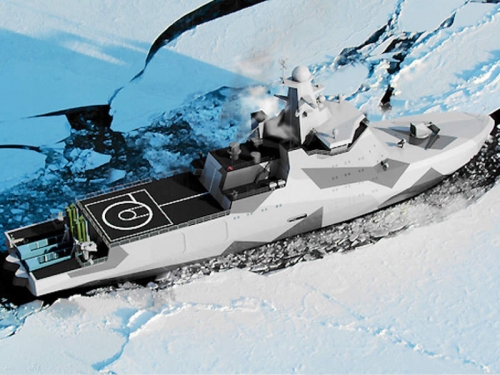

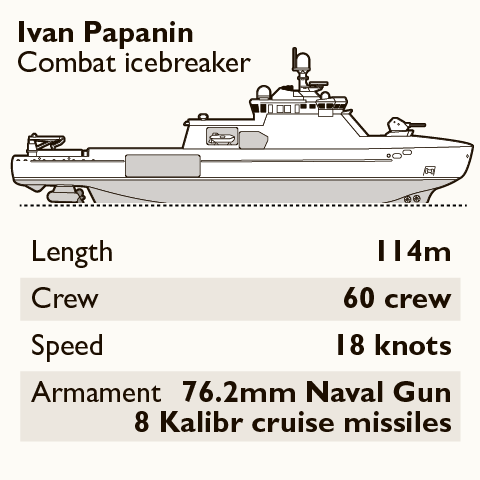

D'ici 2026, la Russie prévoit de doubler le nombre de brise-glace assurant le passage ininterrompu des cargos sur la route de la mer du Nord et de construire de nouveaux navires qui transporteront des marchandises le long de cette route. En particulier, "la flotte de fret de classe glace sera multipliée par plus de trois d'ici à 2030. Il est nécessaire de construire plus de 30 pétroliers, 40 vraquiers et 22 porte-conteneurs", a précisé M. Trutnev. La Russie prévoit de construire des brise-glace à propulsion nucléaire ou au GNL pour maintenir le passage toute l'année. Sont également en construction des patrouilleurs brise-glace multi-rôles de la classe Ivan Papanin, développés par la société Jugreftransflot basée à Saint-Pétersbourg. Il s'agit d'un navire de transport arctique doté d'une coque renforcée et de moteurs électriques qui n'aura pas besoin d'être escorté par un brise-glace. Grâce au nouveau système de propulsion Azipod et au renforcement de la poupe, le navire pourra briser des glaces de 2,1 m d'épaisseur. Il pourra également avancer depuis la poupe. Le navire sera équipé d'une station radar pour un acheminement optimal à travers la glace.

La Russie investit massivement dans les infrastructures de la route de la mer du Nord et souhaite qu'elle devienne accessible le plus rapidement possible. Avec une population de trois cent mille habitants, Mourmansk, proche de la frontière norvégienne, dispose déjà d'un port commercial moderne, avec de bonnes liaisons ferroviaires et routières avec Moscou et le reste de la Russie. La route de la mer du Nord donnera à la ville une connexion mondiale. JSC Vanino Commercial Sea Port (Port Vanino) va reprendre ses opérations de chargement de conteneurs. Actuellement, le port de Vanino peut recevoir des porte-conteneurs d'une capacité de 1000 EVP. En outre, les ports de Primorye augmentent également leur activité en redirigeant le trafic de marchandises de la Chine vers la Russie. En raison de l'utilisation limitée de la route de la mer du Nord, le système ferroviaire russe est plus actif. Le transport via Vladivostok et Nakhodka et au-delà par le Transsibérien s'est avéré 30 à 40 % moins cher que la voie maritime par le canal de Suez. Bien qu'il soit impossible de remplacer complètement le canal de Suez, une alternative viable peut être créée et prendra de plus en plus d'importance. Si la route de la mer du Nord devait desservir ne serait-ce qu'une petite partie de ceux qui expédient aujourd'hui des marchandises par le canal de Suez, cela transformerait en soi la logistique mondiale, qui, comme l'économie, connaît une croissance implacable.

Valerij Kulikov, expert politique, en exclusivité pour le magazine en ligne "New Eastern Outlook".

12:07 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arctique, route arctique, routes maritimes, canal de suez, géopolitique, politique internationale, logistique, europe, russie, affaires européennes, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le monde hispanique subit la géopolitique du chaos : séparatisme et terrorisme, de la Catalogne à la Patagonie

Le monde hispanique subit la géopolitique du chaos : séparatisme et terrorisme, de la Catalogne à la Patagonie