While mankind suffers through the worst global crisis in recent memory, the rest of the world appears to be benefiting from our discomfiture.

The quarantines, travel bans, and economic stagnation brought about by COVID-19 have had a number of unintended consequences for the natural environment: improvements in air quality resulting from the reduction of major pollutants such as nitrous oxide and greenhouse gases; cleaner waterways (most famously the canals of Venice); and the return of wildlife to humanized landscapes.

While some of the more outrageous claims (concerning Venetian dolphins and drunk elephants) have been debunked as fabrications, this has not prevented a few Twitter users from making some controversial observations on the current crisis: “Corona is the cure. People are the disease.” “This isn’t an apocalypse. It’s an awakening.” “The earth is cleansing herself.” “The human race is so shitty that when we’re absent, the world begins to thrive again.” And the one that has garnered the most attention:

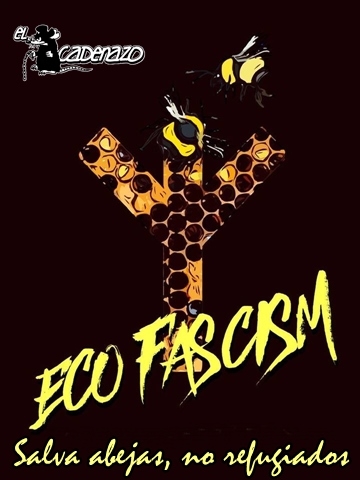

Comments like these have caused a fair amount of hand-wringing among the environmental Left, not because they are objectively untrue, but rather because of their association with the specter of ecofascism.

Comments like these have caused a fair amount of hand-wringing among the environmental Left, not because they are objectively untrue, but rather because of their association with the specter of ecofascism.

While libertarians and Republican dads tend to denounce any kind of environmental concern, from driving hybrids to recycling, as “ecofascism,” for the Left, ecofascism is best defined as “anything in the environmental movement that makes us uncomfortable.” This holds true whether or not the accused actually supports authoritarianism, corporatism, nationalism, or any other hallmarks of historical Fascism. It is particularly true if the proponent upholds race realism or ethnonationalism, which are invariably castigated as forms of “white supremacy.”

Some unfashionable ideas that the Left associates with ecofascism include:

- Any focus on stabilizing human population growth in the Third World;

- Any suggestion that immigration and open borders have negative environmental effects;

- Any criticism of the human race in terms of its ecological impact (namely because this fails to differentiate between oppressive white patriarchs and victimized peoples of color);

- Any criticism of poor ecological practices by non-Westerners, such as poaching, deforestation, and excessive reproduction;

- Any condemnation of individualism, democracy, or liberalism for their inability to resolve key environmental issues; and

- Any suggestion that there is a natural order or hierarchy which mankind ought to model itself upon and respect.

Since this is not a coherent platform but rather a broad set of features common to various environmental thinkers and groups, I will refer to this constellation of ideas as “Ur-Ecofascism,” following Umberto Eco’s similarly vague (and similarly polemical) description of Fascist ideology.

Due to these unpalatable associations, any suggestion that the recent pandemic might have an environmental silver lining is, of course, anathema to the Left — for whom the only possible silver lining would be sabotaging Trump’s re-election bid.

A Brief Aside on Ur-Ecofascism

Ever since the beginnings of the environmental movement, there have been some adherents who cheer on mass death as a means of nature “cleansing” itself. In the seventies, this included Garret Hardin’s “lifeboat ethics” and the policies of Paul Ehrlich (of Population Bomb notoriety), whose critics regarded such misanthropy as implicit in their worldview. Ironically, these thinkers envisioned overpopulation as an existential threat to mankind, and were accordingly more concerned with saving future humans than wild nature for its own sake.

One finds this view quite openly espoused by the early Earth First! ecowarriors, one of whom claimed in 1982 that “the heart and soul of EARTH FIRST! philosophy is that the human race resembles a cancer, which is rapidly devastating the Earth and Her community of life, and leading toward a massive ecological breakdown” [1]. Founder Dave Foreman similarly proclaimed that “in our decimation of biological diversity, in our production of toxins, in our attack on the basic life-support system of Earth, in our explosive population growth, we humans have become a disease — the Humanpox” [2]. Sea Shepherd founder Paul Watson likewise enjoined his readers to “think of our species as the AIDS of the earth” [3]. Another ecowarrior claimed in 1987 that “if radical environmentalists were to invent a disease to bring human population back to ecological sanity, it would probably be something like AIDS,” as it could bring about a relatively peaceful reduction of the human population that would inflict far less damage on the natural world than war or nuclear holocaust [4]. In a 1983 article, Foreman suggested that the human population ought to be reduced to fewer than a billion worldwide, and called for state-subsidized sterilization after having one child, tax penalties for parents, the restriction of life-support technology, capital punishment for violent crimes, and “mandatory sterilization for all people with genetic defects or those unfit to be parents” [5]. Others also called for ending foreign aid to impoverished countries suffering drought or famine, claiming that nature should be allowed to take its course.

And that is coming from a group of self-identified anarchists! We also have the statements of literal ecofascists, such as the late and venerable Pentti Linkola, whose observations of mass man’s destructive nature famously led him to write: “If there were a button I could press, I would sacrifice myself without hesitating, if it meant millions of people would die.” Rather than mass die-offs, however, his preference was for the complete abolition of liberal democracy and the institution of a strong centralized government with “tireless control of citizens,” which could enact the controversial measures necessary to reverse human-inflicted environmental damage.

And that is coming from a group of self-identified anarchists! We also have the statements of literal ecofascists, such as the late and venerable Pentti Linkola, whose observations of mass man’s destructive nature famously led him to write: “If there were a button I could press, I would sacrifice myself without hesitating, if it meant millions of people would die.” Rather than mass die-offs, however, his preference was for the complete abolition of liberal democracy and the institution of a strong centralized government with “tireless control of citizens,” which could enact the controversial measures necessary to reverse human-inflicted environmental damage.

There is also the “Esoteric National Socialist” Savitri Devi, who prized the aristocrats of the natural world — among which she included tigers, ancient oak trees, and Aryan man — and whose life was dedicated to their preservation. Hence, she applauded the National Socialist efforts at conservation and its rejection of Christian anthropocentrism; hence, she believed in the necessity for a worldwide population reduction, while still ensuring the survival of Aryan man against the encroaching hordes from the South and East. However, for a variety of historical reasons, “Man, formerly an integral part of Nature (and sometimes its crown), became the torturer of all beauty, the enemy of the universal Mother, the cancer of the planet.” Thus, in a world utterly given over to American hedonistic capitalism and Soviet anthropocentric tyranny, she could see nothing to do but:

. . .to aid all beautiful minorities attacked by the agents of chaos; to resist, even if that should delay only a few decades the disappearance of the last aristocrats among men, animals, or trees. There is nothing else that one can do, if not, perhaps, to curse in one’s heart, day and night, today’s humanity (apart from very rare exceptions), and to work with all one’s efforts for its destruction.

It is worth noting that, despite their obvious differences from the humanist Left, these ostensibly misanthropic ecofascists are not typically motivated by hatred, but by love. This includes a love of wild spaces, nonhuman animals, and even certain human types that can only thrive in a world that has not been utterly subjugated to the needs of neoliberal globalism, with all of nature transformed into a mere standing reserve for human use.

Ecofascism and COVID-19

Are these comments applauding the environmental benefits of COVID-19, then, a kind of resurgent ecofascism? The Left certainly thinks so. Nevertheless, these commenters are mistaken in their enthusiastic appraisal of this pandemic. Though it is objectively true that this brief lull in human economic activity has had a few short-term benefits, there are several problems with regarding the present crisis as a positive ecological development, from both a pragmatic and an ideological perspective.

Leaving aside the ethical question of whether or not massive amounts of suffering should ever be applauded (we are dealing with misanthropes, here), any positive ecological benefits from the global lockdown will almost certainly be negated during the recovery period. The emissions in China have already returned to pre-lockdown levels since the country reopened in late March. Following the 2008 recession and a similar dip in atmospheric pollution, the level of global emissions actually shot up five percent due to stimulus spending that boosted fossil fuel use. In the scramble for economic recovery, it is certain that environmental considerations will fall by the wayside.

The line of thinking — which praises any war, famine, or plague that reduces human population as a net positive for the natural world — was ably critiqued by Pentti Linkola himself:

“War is followed by a frantic period of rebuilding, which enlivens and inspires technological advancement and raging investments, so that economies leap forward. Along with business, the most destructive forms of human recreation like tourism, vacation-home building and harmful sports also come to a halt in wartime. In the aftermath of war, however, the population will frenziedly ‘make up for the losses’” [6].

In addition to this pragmatic objection, there is an ideological one. Namely, what I have called Ur-Ecofascism is so vaguely defined that its principles can actually be held by individuals of vastly different political orientations: reactionary traditionalists like Thomas Malthus; turn-of-the-century Progressives like Madison Grant and Theodore Roosevelt; National Socialists like Savitri Devi and Heidegger; latter-day authoritarians like Pentti Linkola; conservatives like Garrett Hardin; anarcho-tribalists like the early Earth First! crew; and leftist vegan anarchists like the Animal Liberation Front saboteurs. Moreover, “ecofascism” has such a pejorative ring that its use outside of hostile polemic is unadvisable.

Thus, it is necessary to move away from this depiction of Ur-Ecofascism, which is (like Umberto Eco’s Ur-Fascism) defined by its enemies. From our perspective — traditionalist, ethnonationalist, defiantly reactionary — what does the ideal human relationship with the natural world look like? We seek to keep human population at manageable levels, but value preservation of distinct racial types rather than suicidal extinction. We wish to maintain large tracts of wildlands for their own sake and for our posterity, but also want to preserve the cities that exist as lasting monuments to our cultures. We wish to refrain from wasting natural resources, but recognize the need for military and economic strength in order to avoid our conquest by less scrupulous powers. We want to live in accordance with natural law, but aspire to understand the cosmos and explore the stars. We desire a form of government that is sufficiently strong to address complex 21st-century problems, while still retaining a high degree of individual freedoms. We love wild nature, but we love our gods, our people, and our honor too.

Seen from this perspective, then, is there still a silver lining to the COVID-19 pandemic and lockdown? As it happens, yes. It highlights the absurdity of our present way of life, as well as the necessary linkages between man and nature, and it provides an opening for our ideas to receive broader currency.

Climate Change and the Real Ecological Crisis

The COVID-19 pandemic has called attention to the greatest environmental threats facing the world: anthropogenic pollution and the destruction of wildlands.

These issues have gotten short shrift in recent years due to the hegemony of climate change discourse. I will not debate the reality or desirability of anthropogenic climate change, as I am neither a climatologist nor a sophist. I will simply make the following observations:

For one, it may be the case that anthropogenic climate change is simply not occurring as thought, or at least does not pose the kind of threat currently assumed. If one hitches one’s environmental politics entirely to this horse, this opens him up to being wholly discredited by a change in the facts. This is what happened to those like Paul Ehrlich, whose inaccurate predictions of resource scares in the 1970s ultimately undermined his more substantive arguments concerning population growth.

More importantly, by positing something like global warming as the chief ecological threat facing the world, it is implied that if the necessary technology were invented to solve it, humanity would be able to go about our lives much as we always have, free of any major systemic changes. However, solving the threat of global warming through better technology or energy efficiency will not get at the root of the problem: the contravention of the natural order, excessive multiplication of humanity, the technologization of the Earth, and transformation of natural beauty into slums and parking lots.

Additionally, focusing on greenhouse gas emissions instead of matters like biodiversity and wilderness preservation effectively shifts the blame for environmental degradation entirely to Western nations. It conveniently masks the numerous ecological sins committed by the oppressed peoples of the world — poaching, deforestation, excessive reproduction — and therefore serves the third-worldist narrative that holds white Europeans culpable for all of the world’s ills.

So, while the climate change debate is highly politicized and mired in corruption and intangibility, the COVID-19 pandemic has shifted focus to two more concrete aspects of ecological degradation. One of these is air and water pollution. Aside from greenhouse gases, which are about the only things that get mentioned these days, more immediately lethal forms of industrial waste can poison soils and waterways, kill plants and animals, and cause chronic diseases in humans. During the lockdowns, the cessation of industrial activity led to a significant temporary reduction in atmospheric pollution, leading some experts to conclude that the lockdown saved more lives due to pollution reduction than were actually threatened by the virus itself. Moreover, given the link between air pollution and respiratory illness, studies found that greater exposure to air pollution led to weakened immune and respiratory systems, and was therefore correlated with higher mortality from coronavirus infections.

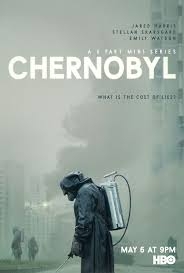

An additional lesson of the COVID-19 outbreak that the world will hopefully heed is the danger of rampant habitat destruction and illegal animal trades. Deforestation for agricultural and mining purposes is the largest cause of habitat loss worldwide, and forces wild animals to migrate outside of their ecosystem and come into contact with other animals or humans they normally wouldn’t interact with. This creates an opportunity for pathogens to get into new hosts.

COVID-19 is believed to have spread from a species of horseshoe bat to other animals in a live animal market in Wuhan, which facilitated its spread to humans. Other epidemics have followed a similar trajectory: The SARS epidemic in 2003 came from civet cats, MERS in 2012 from camels; avian influenza, Nipah virus, Ebola, and HIV all originated in animals and were transmitted to humans. According to Dr. Seth Berkley, “Deforestation and the sale of live wild animals or bushmeat, such as bats and monkeys, make the emergence of new viruses inevitable, while population growth, dense urbanization, and human migration make their spread easier.”

Thus, while concerns about habitat conservation and endangered species are often considered quite frivolous and elitist even within the realm of environmental politics itself, this virus illustrates the essential links between pollution, habitat destruction, and human health. This is significant not solely from the environmentalists’ perspective, but that of any Rightist or ethnonationalist who cares for the wellbeing of his people and national heritage, as well as the integrity of wild nature.

Open Borders and Immigration

Panic over the outbreak has also generated strong support for travel bans, border controls, and immigration restrictions among politicians and the populace, which runs counter to the open borders propaganda of the Left. COVID-19 did what three years of Congressional haggling could not: in March, President Trump signed an executive order closing the southern border to stop the spread of the virus from possibly infected illegal immigrants. The State Department suspended the admission of refugees for three weeks. Thousands of migrants were turned away at the southern border. Illegal crossings slowed to a trickle throughout March and April, and those who crossed over were expelled back to Mexico in an average of 96 minutes after being caught. More than eighty countries instituted travel restrictions, particularly from Italy or China. The high levels of unemployment due to the coronavirus lockdown has led several politicians to demand a moratorium on all forms of immigration, while so many native Americans are out of work. And on April 20th, President Trump signed an order temporarily suspending all immigration into the United States.

Of course, the Left has harshly condemned these measures as expressions of “racism” and “xenophobia” that will ultimately prove “worse than the disease.” Out of their pathological fear of these buzzwords, politicians throughout the West delayed taking the most obvious steps to contain the virus — stopping all travel in and out of their countries, and quarantining any citizens re-entering from abroad. Their virtue-signaling cost thousands of lives.

This pandemic has illustrated that the distinction between the countryman and the foreigner is not purely irrational, that suspicion of the outsider is sometimes justified, that people are different and in-group preferences are real and legitimate, and that the primary purpose of a government is to protect its people from enemies foreign and domestic. And if we needed any further illustrations, this egregious dereliction of duty will hopefully convince a sufficient number of Americans that their politicians, academics, and media are utterly illegitimate and comprise, for all intents and purposes, an occupation government.

The Right has always understood the need for borders. They preserve wholesome cultural, racial, and ethnic distinctions; they defend those within from the lawlessness without; they are the guarantors of territorial sovereignty. In times of crisis, of war, of famine and plague, borders become especially significant. The leftist will, of course, tell us that, to the contrary, such crises illustrate the need for globalism and international cooperation above all else. However, while international cooperation is a fine thing, historically speaking it is the exception rather than the rule. A state is the last line of defense to protect its own people.

The environmental dimensions of the immigration debate are less well-known. The link between wilderness preservation and nativism was established by Madison Grant in the 1920s, but disappeared in the latter half of the 20th century. This is because, since the 1970s, the environmental movement has been almost completely dominated by leftists who have pushed this question to the wayside for purely ideological reasons.

The environmental dimensions of the immigration debate are less well-known. The link between wilderness preservation and nativism was established by Madison Grant in the 1920s, but disappeared in the latter half of the 20th century. This is because, since the 1970s, the environmental movement has been almost completely dominated by leftists who have pushed this question to the wayside for purely ideological reasons.

There have been some exceptions. As in other respects, the early Earth First! ecowarriors were one of the few groups to broach the subject. Alongside increased local pressures on fragile ecosystems through population growth, pollution, and urban sprawl, ecowarriors argued that immigrants to the United States will seek to gain a higher standard of living, thereby increasing their ecological impact [7]. As Paul Watson warned, “The cost of immigration is massive sprawl, damming up every river and using every square foot of land to feed more and more people in the materially comforting style that they expect to enjoy in this most materialistic of nations” [8].

In addition, while the birthrate of native-born Americans has leveled off since the middle of the twentieth century, immigration levels have been at a historic high since the 1960s, and immigration is now the main driver of U.S. population growth [9]. Support for continued high levels of immigration means support for continued U.S. population growth, and all the ecological ills that come with it.

Limitation of immigration, both legal and illegal, is therefore essential in terms of territorial integrity, cultural preservation, public health, and environmental protection. In this respect, again, rightist nationalism and environmentalism necessarily go hand-in-hand.

The New World Order

The pandemic and the global lockdown have illustrated, in a very visceral way, the failures of the present Western political order. Our ostensibly liberal, democratic, internationalist, techno-capitalist End of History state has shown itself to be woefully inadequate for handling questions of great import. Greg Johnson already brought up many of these points early in the crisis, which I’ll merely summarize and elaborate upon:

Democracy encourages politicians merely to think ahead to the next election, and prevents them from taking a long-term view or making unpopular decisions. This results in a schizophrenic national policy, where primary objectives are reversed (in the United States) every four years. In this case, it prevented the rapid travel bans and border closures due to Republican fears of economic apocalypse and Democratic denunciations of racism. Ultimately, rather than closing the borders and instituting rigorous quarantines, leaving the country largely functional, the Establishment waited until the disease had already metastasized and adopted measures that will hamper the national economy for years. This failure to deal with complex or future problems also affects environmental policy and overall national strategy.

Free Trade has led to the outsourcing of vital industries — including pharmaceutical products — to China, rendering us utterly at their mercy in the event of hostilities. Even with the vast sums of money proffered by the government, this extended lockdown will certainly lead to the bankruptcy of countless businesses in our frivolous service-based economy, and due to outsourcing, we will have little left to replace them. The oligarchs’ need for slave labor will guarantee that, once the crisis is over, more serfs will be imported from south of the border in order to displace American workers.

Liberal Individualism valorizes selfishness and social atomization, rather than the communal ethos necessary for peoples and nations to survive in a time of crisis. Liberalism’s implosion was only forestalled in the West due to our centuries-old civic culture, which valued responsibility and community spirit; it has never been successfully exported, and that cultural capital has been steadily eroded over the last two hundred years. All of the steps taken to prevent the virus’s spread and limit its social impact were in spite of, not in accordance with, the pieties of liberal democracy. Worldwide, the virus has been seen as a justification for authoritarian measures and played into the hands of aspiring autocrats, causing much pearl-clutching among our virtuous intelligentsia.

Neoliberalism has also proven, yet again, its incompatibility with the real world. The recent bipartisan relief package signed by Congress has approved of government interference in the market in a number of ways: direct payments to families and businesses; forcing private banks to make emergency loans; mandated limitations on executive pay; grants to hospitals in order to pay for the uninsured (a step towards “Medicare for All”); temporarily banning foreclosures and evictions; requiring employers to offer paid sick leave; and forcing one private corporation to increase production of ventilators.

In short, this pandemic and lockdown have shown the bankruptcy of the contemporary world order and the superiority of nationalism, authoritarianism, autarchy, communitarianism, and socialism (“national socialism,” if you will) in securing people’s wellbeing in times of crisis.

This lack of a long-term view, as well as its purely materialistic focus, is also the reason why the contemporary order is wholly incapable of addressing ecological degradation. This is yet another instance in which the goals of nationalism and right-wing ecology overlap.

Springtime for Traditional Values

This is more subjective and hard to quantify (and I doubt we’ll be seeing empirical studies on the subject anytime soon). However, based on my own observations and those of other writers, this lockdown has reawakened the social values of a bygone era.

Many people are doing their jobs from home, allowing them to perform a typical day’s work in half the time (showcasing the absurdity of our commuter-based, forty-hour week wage-slavery). Children have been granted a temporary reprieve from their daily prison sentences, and are not being forced to remain seated for eight hours and mentally poisoned by axe-grinding leftist schoolteachers. Since all schooling is at home now, parents actually are getting some insight into their child’s educational curriculum, and hopefully adding their own commentary. College students have likewise returned home, freeing them temporarily from the degeneracy and indoctrination of the higher education citadels.

Due to quarantines, families are spending more time together. Around my own neighborhood, I see couples walking dogs, children riding bikes and playing in their front yards, families planting flowers and painting houses and engaged in other home improvement projects. The hiking trails around my city are busier, since all the venues for more degenerate amusements — movie theaters, shopping malls, nightclubs, bars — are closed. I imagine that Tinder, Grindr, Ashley Madison, and all the other facilitators of fornication and adultery have experienced a lull. With restaurants shut down, people are actually cooking at home, eating meals together, and not supporting multinational corporations that feed us poison. Grocery store warfare excepted, a modicum of social decorum has returned. People are generally more serious and keep their distance from each other in public. And like one fellow Counter-Currents writer, I too would like to see our American obsession with glad-handing and back-slapping replaced by formal bows and Roman salutes.

Of course, all of this has a dark side, as it is dependent upon widespread economic collapse. Doubtless, many people are responding to the quarantine in less wholesome ways, by increased substance abuse and binging on television, and many are indubitably eager to return to their degenerate lifestyles. However, this experience does show that much of what we have resigned ourselves to as inescapable features of modern life are in fact absurd, wasteful, and needlessly soul-crushing — and that it does not have to be that way. This is a realization that is critical for the traditionalist Right, as well as the right-wing ecologist.

The Green Volksgemeinschaft

All of these aforementioned gains from the COVID-19 outbreak are, of course, extremely tenuous. High levels of pollution have already started to return in countries where the lockdowns have been lifted. Any renewed awareness of the dangers of deforestation and illegal animal trades will disappear in the scramble to restore the global economy. The lull in U.S. immigration will likely be reversed as the country is reopened and ailing businesses seek cheap labor, even at the cost of further immiserating the American working class. Governments will undoubtedly retain their tighter grip on national economies, but it will be to the benefit of their corporate sponsors, not the people. And in a few months’ time, people could be going back to schools and work, binge drinking in bars, and remember this surreal return to the 1950s as nothing more than an extended nation-wide Spring Break.

All of this could be forgotten — if we allow it to be. This crisis has shown the hollowness at the core of the present system, and as the Dissident Right, it is our duty to push what is falling. This is an opportunity to show that we can have a more fulfilled population, cleaner air and water, thriving ecosystems, distinct cultures, national sovereignty, and a government that exists to serve its people — and not at the cost of some natural disaster, but by our own choice and political will.

And, rather than merely ignoring the “ecofascist” label that will inevitably be foisted upon us, we can respond that unlike our enemies, we are the true defenders of freedom, truth, purity, nobility, and all that is fair on this good Earth.

Please support our work by sending us a credit card donation through Entropy — just click “send paid chat.” Entropy allows you to donate any amount from $3 and up. All paid chats will be read and commented upon in the next episode of Counter-Currents Radio, which airs every Friday.

Notes

[1] Pete Dustrud, “Recreating,” EF! Journal 2, no. 3 (February 2, 1982), 6.

[2] Dave Foreman, Confessions of an Eco-Warrior (New York: Crown Trade Paperbacks, 1991), 6.

[3] Paul Watson, “On the Precedence of Natural Law,” Environmental Law and Litigation 3 (1988), 79-90.

[4] Christopher Manes /“Miss Ann Thropy.” “Population and AIDS,” Earth First! Journal 7, no. 5 (May 1, 1987), 32.

[5] Dave Foreman/“Chim Blea,” “Cat Tracks: Reducing Population,” Earth First! Journal 3, no. 6 (August 1993), 3.

[6] Pentti Linkola, Can Life Prevail? (Arktos, 2011), 73.

[7] Dave Foreman, “Is Sanctuary the Answer?” Earth First! Journal 8, no. 1 (November 1, 1987), 22.

[8] Watson, “The Bullshit that Must End: Hominid Triviality and Ecology,” Earth First! Journal 25, no. 4 (May/June 2005), 12.

[9] Philip Cafaro and Winthrop Staples III, “The Environmental Argument for Reducing Immigration into the United States.” In Life on the Brink: Environmentalists Confront Overpopulation, ed. Philip Cafaro and Eileen Crist (Athens, GA: University of Georgia Press, 2012), 173.

Earth Day Special

Today is Earth Day, which has been an occasion to call for conservationism and environmental protection since it was first celebrated in America with bipartisan support in 1970, in response to the Santa Barbara oil spill of 1969. Although in recent decades, environmentalism has come to be identified with the political Left, taking stewardship of the Earth and seeking harmony in the relationship between man and nature has traditionally been an issue of the Right. Progressives, on the other hand, especially as manifested in Communism, have historically been proponents of mass industrialization, believing that it is as possible to transform the planet into a technological utopia as they consider it possible to alter human nature itself, and exhibited complete disregard for the destructive impact their projects had on the natural world.

Today, of course, despite some differences in their surface rhetoric, the mainstream Left and Right are united in viewing the Earth as nothing more than a resource to be exploited for economic growth, differing only in the details. But the True Right has always recognized that man must be understood within the context of the natural order as a whole, and that it is only by understanding and respecting our place within it that societies and individuals can truly grow and prosper without sacrificing their children’s futures.

We would like to draw your attention to the following articles which deal with these themes:

- Robert Stark Interviews Greg Johnson on Eco-Fascism (French version here)

- Jonathan Bowden, “The E Word: Eugenics & Environmentalism, Madison Grant & Lothrop Stoddard“

- Mark Deavin, “Henry Williamson: Nature’s Visionary“

- Savitri Devi, “Race, Economics, & Kindness: The Ideal World“

- Alex Graham, “Jorian Jenks: Farmer & Fascist“

- Alex Graham, “Profiles of Early Conservationists“

- Greg Johnson, “Animal Justice?“

- Greg Johnson, “Heidegger & Ethnic Nationalism,” Part 1, Part 2

- Greg Johnson, “Toward a Right-Wing Environmentalism“

- Greg Johnson, “West-Coast White Nationalism“

- Greg Johnson, “Why Environmentalists Should Have Large Families” (Czech version here, French version here)

- Pentti Linkola, “Humanflood“

- George P. Stimson, Jr., “Paper or Plastic? Neither.“

- George P. Stimson, Jr., “Radical Naturalism“

- William de Vere, “Ecofascism Resurgent“

- William de Vere, “Ecology Viewed from the Right“

- William de Vere, “Leftward Drift and Radical Ecology: The Tragedy of Earth First!” Part 1, Part 2

- William de Vere, “The Purgative Fantasy“

- William de Vere, “The WASP in the Wilderness“

- Michael Walker, “Environmentalism & White Nationalism: A Shared Destiny“

- Michael Walker, “The Spotted Owl & the Elephant in the Room“

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Non, le fond du problème est ailleurs et nos sociétés libérales souffrent de la même faiblesse que le système soviétique, à savoir celle à laquelle toute société complexe, au sens que Joseph Tainter donne à ce terme dans L’Effondrement des sociétés complexes, doit faire face lorsqu’elle se retrouve confrontée à une crise de grande ampleur. De ce point de vue, les sociétés complexes sont vues comme des organisations de résolution de problèmes qui sont toutes invitées à trouver une solution à une équation insoluble : ces problèmes appellent des solutions de plus en plus coûteuses à mesure que la société se complexifie. Il s’agit là de la décroissance du rendement marginal, soit la diminution du rendement par unité supplémentaire d’investissement. C’est la loi d’airain du déclin civilisationnel…

Non, le fond du problème est ailleurs et nos sociétés libérales souffrent de la même faiblesse que le système soviétique, à savoir celle à laquelle toute société complexe, au sens que Joseph Tainter donne à ce terme dans L’Effondrement des sociétés complexes, doit faire face lorsqu’elle se retrouve confrontée à une crise de grande ampleur. De ce point de vue, les sociétés complexes sont vues comme des organisations de résolution de problèmes qui sont toutes invitées à trouver une solution à une équation insoluble : ces problèmes appellent des solutions de plus en plus coûteuses à mesure que la société se complexifie. Il s’agit là de la décroissance du rendement marginal, soit la diminution du rendement par unité supplémentaire d’investissement. C’est la loi d’airain du déclin civilisationnel…

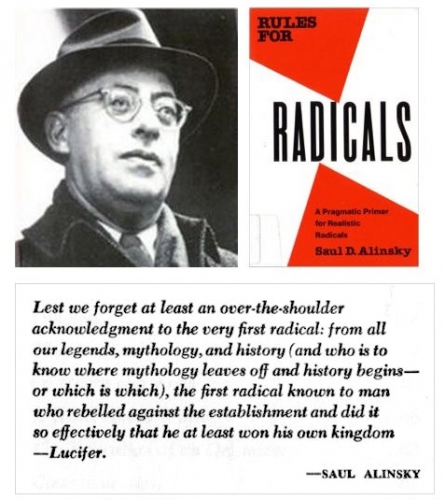

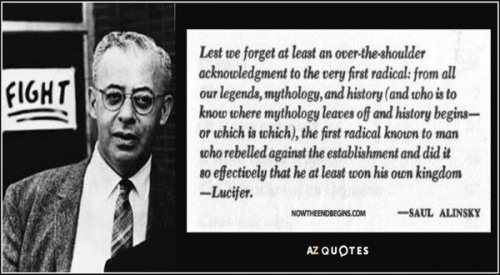

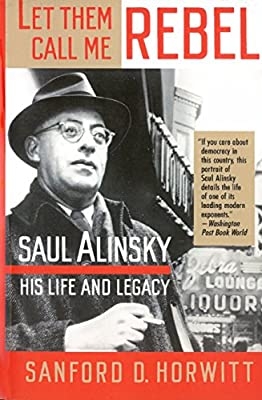

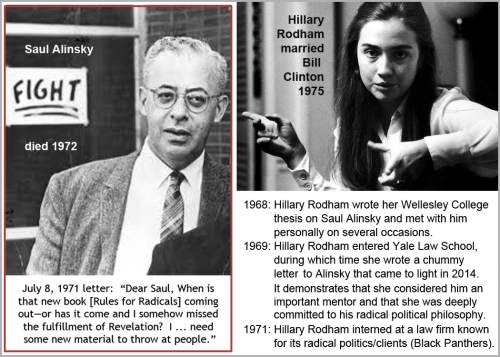

1) Le pouvoir. Alinsky est loin d’épouser une vision irénique de la démocratie. Le principe primordial de l’organizer est celui du pouvoir. Le pouvoir, soutient-il, est « l’essence même, la dynamo de la vie » (dans certains textes, il ira jusqu’à citer Nietzsche)

1) Le pouvoir. Alinsky est loin d’épouser une vision irénique de la démocratie. Le principe primordial de l’organizer est celui du pouvoir. Le pouvoir, soutient-il, est « l’essence même, la dynamo de la vie » (dans certains textes, il ira jusqu’à citer Nietzsche) Surtout, Alinsky reconnaissait que les valeurs dénoncées par cette jeunesse en colère étaient justement celles auxquelles les pauvres pour lesquels il a milité aspiraient : en 1967, il remarquera : « Les gosses du SDS me disent : ‘Alinsky, tu sais ce que tu fais ? Tu organises les pauvres au nom de valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises, et matérialistes.’ Et je me trouve en train de répondre : ‘Vous savez ce qu’ils veulent, les pauvres, dans ce pays ? Ils veulent une part plus grande dans ces valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises ».

Surtout, Alinsky reconnaissait que les valeurs dénoncées par cette jeunesse en colère étaient justement celles auxquelles les pauvres pour lesquels il a milité aspiraient : en 1967, il remarquera : « Les gosses du SDS me disent : ‘Alinsky, tu sais ce que tu fais ? Tu organises les pauvres au nom de valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises, et matérialistes.’ Et je me trouve en train de répondre : ‘Vous savez ce qu’ils veulent, les pauvres, dans ce pays ? Ils veulent une part plus grande dans ces valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises ».

Situé au croisement de la tradition du « self-made man » et d’une sorte d’autogestion à l’américaine, Alinsky insiste toujours sur la nécessité des pauvres de pourvoir à leurs intérêts, mêmes « bourgeois » et « décadents », et nourrit un profond mépris pour les « libéraux » (au sens américain du terme, donc la gauche) qui, en prétendant connaître les intérêts profonds des couches sociales démunies, ne font que les infantiliser. Mais de là à rejoindre les critiques libérales (au sens européen) de l’Etat-providence ? Rappelons qu’en 1996, le président Clinton, appuyé par les Républicains, adopta la loi sur la « responsabilité personnelle » (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act, PRWORA), qui supprima de nombreuses allocations destinées aux plus démunis (en particulier celles destinées aux enfants), en les remplaçant, au niveau des Etats fédérés, par une politique dite de « workfare », qui lie le droit aux prestations sociales à l’obligation de travailler (même dans des conditions indignes). Clinton annonça à cette occasion que « l’ère du big government » est terminé aux Etats-Unis. En dépit de son engagement profond pour les pauvres, Alinsky et sa méthode ne constituent-ils pas, par le biais de leur critique des aides gouvernementales au nom du savoir-faire spontané de la communauté, la voie détournée vers le « workfare » ?

Situé au croisement de la tradition du « self-made man » et d’une sorte d’autogestion à l’américaine, Alinsky insiste toujours sur la nécessité des pauvres de pourvoir à leurs intérêts, mêmes « bourgeois » et « décadents », et nourrit un profond mépris pour les « libéraux » (au sens américain du terme, donc la gauche) qui, en prétendant connaître les intérêts profonds des couches sociales démunies, ne font que les infantiliser. Mais de là à rejoindre les critiques libérales (au sens européen) de l’Etat-providence ? Rappelons qu’en 1996, le président Clinton, appuyé par les Républicains, adopta la loi sur la « responsabilité personnelle » (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act, PRWORA), qui supprima de nombreuses allocations destinées aux plus démunis (en particulier celles destinées aux enfants), en les remplaçant, au niveau des Etats fédérés, par une politique dite de « workfare », qui lie le droit aux prestations sociales à l’obligation de travailler (même dans des conditions indignes). Clinton annonça à cette occasion que « l’ère du big government » est terminé aux Etats-Unis. En dépit de son engagement profond pour les pauvres, Alinsky et sa méthode ne constituent-ils pas, par le biais de leur critique des aides gouvernementales au nom du savoir-faire spontané de la communauté, la voie détournée vers le « workfare » ? Mais Obama évoque le pouvoir de séduction qu’exerça sur lui le langage alinskien au cours de sa formation comme organizer : « L’action, le pouvoir, l’intérêt particulier. J’aimais ces concepts. Ils témoignaient d’un certain réalisme, d’un refus temporel pour le sentiment ; la politique, et non la religion ».

Mais Obama évoque le pouvoir de séduction qu’exerça sur lui le langage alinskien au cours de sa formation comme organizer : « L’action, le pouvoir, l’intérêt particulier. J’aimais ces concepts. Ils témoignaient d’un certain réalisme, d’un refus temporel pour le sentiment ; la politique, et non la religion ».

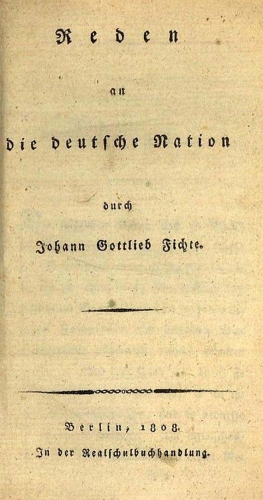

aduction française parue en 1992 à l’Imprimerie Nationale à Paris(1) et réalisée par le philosophe français, né en 1948, Alain Renaut, ce dernier se pose la question de la conception de la nation mise en avant par Fichte : celle née de la Révolution française, qui considère que le Tiers état la constitue, ou celle du romantisme allemand, « dont on a parfois soutenu qu’elle avait émergé avec la notion herderienne(2) de Volksgeist »,(3) qui veut que seuls les descendants de membres de la nation appartiennent à cette dernière ?

aduction française parue en 1992 à l’Imprimerie Nationale à Paris(1) et réalisée par le philosophe français, né en 1948, Alain Renaut, ce dernier se pose la question de la conception de la nation mise en avant par Fichte : celle née de la Révolution française, qui considère que le Tiers état la constitue, ou celle du romantisme allemand, « dont on a parfois soutenu qu’elle avait émergé avec la notion herderienne(2) de Volksgeist »,(3) qui veut que seuls les descendants de membres de la nation appartiennent à cette dernière ? « Si la nationalité procède d’un acte d’adhésion volontaire, l’accès à cette nationalité relève d’un libre choix : dans la logique révolutionnaire, il suffit de déclarer son adhésion aux droits de l’homme et, à partir de 1791, à la Constitution, pour devenir français.(6)

« Si la nationalité procède d’un acte d’adhésion volontaire, l’accès à cette nationalité relève d’un libre choix : dans la logique révolutionnaire, il suffit de déclarer son adhésion aux droits de l’homme et, à partir de 1791, à la Constitution, pour devenir français.(6) L’idée fichtéenne de nation

L’idée fichtéenne de nation

"Dès son adolescence, écrit-il sans retenue, Robespierre fut probe modeste et studieux ; il prit de bonne heure la défense du faible contre le fort, de la raison contre le préjugé ; il arrive aux États Généraux, en 1789, plein de vénération pour la mémoire de Rousseau, dont il médita les écrits toute sa vie ; déjà il aimait et plaignait le peuple, abhorrait les grands méprisait les faiseurs d'esprit et était convaincu que tout était à reformer dans l'ordre civil et politique de la France."

"Dès son adolescence, écrit-il sans retenue, Robespierre fut probe modeste et studieux ; il prit de bonne heure la défense du faible contre le fort, de la raison contre le préjugé ; il arrive aux États Généraux, en 1789, plein de vénération pour la mémoire de Rousseau, dont il médita les écrits toute sa vie ; déjà il aimait et plaignait le peuple, abhorrait les grands méprisait les faiseurs d'esprit et était convaincu que tout était à reformer dans l'ordre civil et politique de la France."

Réputé l’un des meilleurs politologues du monde hispanique, l’académicien Negro Pavón a beau montrer que le réalisme politique n’est pas une famille politique homogène mais un point de vue de recherche et d’étude qui vise à éclairer les règles de la politique, qu’il n’est pas la défense du statu quo, qu’il part de l’évidence des faits mais ne se rend pas devant eux, qu’il ne se désintéresse pas des fins dernières mais reconnaît au contraire la nécessité vitale des finalités non politiques (le bonheur et la justice), rien ne peut ébranler la foi de ses adversaires, ennemis autoproclamés de toute pensée « machiavélienne », ou plutôt, selon leurs dires, « machiavélique ». Dans le fond, on le sait, le postmodernisme (mélange de néo-marxisme et de néo-libéralisme), n’est qu’une rébellion contre la réalité. Et le péché capital que redoutent ses thuriféraires est moins la « démagogie populiste », comme on l’entend ad nauseam, que le « sain scepticisme politique ». Une manière de penser qui, précisément, fait dire à Pavón, au grand dam de nos pseudo-progressistes, qu’il y a une condition essentielle pour que la démocratie politique soit possible et sa corruption beaucoup plus difficile: « il faut que l’attitude à l’égard du gouvernement soit toujours méfiante ». Et encore, citant Bertrand de Jouvenel : « le gouvernement des amis est la manière barbare de gouverner ».

Réputé l’un des meilleurs politologues du monde hispanique, l’académicien Negro Pavón a beau montrer que le réalisme politique n’est pas une famille politique homogène mais un point de vue de recherche et d’étude qui vise à éclairer les règles de la politique, qu’il n’est pas la défense du statu quo, qu’il part de l’évidence des faits mais ne se rend pas devant eux, qu’il ne se désintéresse pas des fins dernières mais reconnaît au contraire la nécessité vitale des finalités non politiques (le bonheur et la justice), rien ne peut ébranler la foi de ses adversaires, ennemis autoproclamés de toute pensée « machiavélienne », ou plutôt, selon leurs dires, « machiavélique ». Dans le fond, on le sait, le postmodernisme (mélange de néo-marxisme et de néo-libéralisme), n’est qu’une rébellion contre la réalité. Et le péché capital que redoutent ses thuriféraires est moins la « démagogie populiste », comme on l’entend ad nauseam, que le « sain scepticisme politique ». Une manière de penser qui, précisément, fait dire à Pavón, au grand dam de nos pseudo-progressistes, qu’il y a une condition essentielle pour que la démocratie politique soit possible et sa corruption beaucoup plus difficile: « il faut que l’attitude à l’égard du gouvernement soit toujours méfiante ». Et encore, citant Bertrand de Jouvenel : « le gouvernement des amis est la manière barbare de gouverner ». Gaston Bouthoul (Boutboul selon son certificat de naissance), est né dans la petite ville côtière de Monastir en Tunisie, le 8 mai 1896. Élevé au sein d’une famille bourgeoise de la communauté juive d’Afrique du Nord, le jeune Gaston parle le français, le dialecte arabe de la région et l’italien. Une fois ses études secondaires terminées, il quitte Tunis pour Paris, mais il restera toujours très attaché à son pays de naissance. En mai 1916, il s’inscrit à la faculté de droit et de lettres de la Sorbonne, puis, en juillet 1918, à l’Université de Lyon. De retour à Paris, en novembre 1918, dès la fin de la Première guerre mondiale, il acquiert la nationalité française.

Gaston Bouthoul (Boutboul selon son certificat de naissance), est né dans la petite ville côtière de Monastir en Tunisie, le 8 mai 1896. Élevé au sein d’une famille bourgeoise de la communauté juive d’Afrique du Nord, le jeune Gaston parle le français, le dialecte arabe de la région et l’italien. Une fois ses études secondaires terminées, il quitte Tunis pour Paris, mais il restera toujours très attaché à son pays de naissance. En mai 1916, il s’inscrit à la faculté de droit et de lettres de la Sorbonne, puis, en juillet 1918, à l’Université de Lyon. De retour à Paris, en novembre 1918, dès la fin de la Première guerre mondiale, il acquiert la nationalité française. C’est en 1922 que le nom de Gaston Bouthoul est mentionné pour la première fois dans la Revue internationale de sociologie, organe de l’Institut international de sociologie fondé par le sociologue René Worms (1893). À partir de 1926, cette revue réputée est dirigée par un ami de Bouthoul, Gaston Richard, un disciple de Durkheim devenu anti-durkheimien. Collaborateur régulier de la Revue internationale de sociologie mais aussi du Mercure de France, le futur polémologue recense et commente les néo-machiavéliens italiens Roberto Michels, Gaetano Mosca et Vilfredo Pareto. Pacifiste, se situant politiquement au centre-gauche, Bouthoul adhère à la franc-maçonnerie et collabore, semble-t-il, avec Paul Reynaud. Mais ses prises de position partisanes sont accidentelles au regard de son scepticisme politique foncier. Personne n’a plus souligné que lui « l’extrême pauvreté intellectuelle de la vie politique », la persistance dans le temps de quelques idées politiques basiques qui permettent de parler d’une infrastructure psychologique ou mentale dont les effets opèrent constamment sur la pensée et l’action politique. La politique est, selon lui, le degré le plus bas de l’activité intellectuelle. N’importe qui peut aspirer à une brillante carrière s’il est capable de réciter quelques slogans.

C’est en 1922 que le nom de Gaston Bouthoul est mentionné pour la première fois dans la Revue internationale de sociologie, organe de l’Institut international de sociologie fondé par le sociologue René Worms (1893). À partir de 1926, cette revue réputée est dirigée par un ami de Bouthoul, Gaston Richard, un disciple de Durkheim devenu anti-durkheimien. Collaborateur régulier de la Revue internationale de sociologie mais aussi du Mercure de France, le futur polémologue recense et commente les néo-machiavéliens italiens Roberto Michels, Gaetano Mosca et Vilfredo Pareto. Pacifiste, se situant politiquement au centre-gauche, Bouthoul adhère à la franc-maçonnerie et collabore, semble-t-il, avec Paul Reynaud. Mais ses prises de position partisanes sont accidentelles au regard de son scepticisme politique foncier. Personne n’a plus souligné que lui « l’extrême pauvreté intellectuelle de la vie politique », la persistance dans le temps de quelques idées politiques basiques qui permettent de parler d’une infrastructure psychologique ou mentale dont les effets opèrent constamment sur la pensée et l’action politique. La politique est, selon lui, le degré le plus bas de l’activité intellectuelle. N’importe qui peut aspirer à une brillante carrière s’il est capable de réciter quelques slogans. La profonde impression que produit la Deuxième guerre mondiale sur Bouthoul – l’hécatombe européenne et les effets de l’arme atomique -, réoriente sa vie intellectuelle. De retour à Paris en 1945, il fonde l’Institut Français de Polémologie pour l’étude scientifique des causes des guerres (IFP). La polémologie, c’est l’étude de la guerre considérée comme un phénomène d’ordre social et psychologique. Bouthoul cherche à remplacer le pacifisme idéologique par un pacifisme scientifique, c’est-à-dire une conception de la paix fondée sur l’étude multifactorielle du « phénomène guerre ».

La profonde impression que produit la Deuxième guerre mondiale sur Bouthoul – l’hécatombe européenne et les effets de l’arme atomique -, réoriente sa vie intellectuelle. De retour à Paris en 1945, il fonde l’Institut Français de Polémologie pour l’étude scientifique des causes des guerres (IFP). La polémologie, c’est l’étude de la guerre considérée comme un phénomène d’ordre social et psychologique. Bouthoul cherche à remplacer le pacifisme idéologique par un pacifisme scientifique, c’est-à-dire une conception de la paix fondée sur l’étude multifactorielle du « phénomène guerre ». Bouthoul étudie la périodicité des guerres, leurs causes présumées et leurs fonctions sociales. Il remet en question toute forme de déterminisme économiciste qu’il soit d’inspiration libérale ou marxiste. Ce n’est pas l’économie, mais la démographie qui est « le facteur numéro 1 » de la guerre. Ni le dirigisme économique ni le libre-échange influent décisivement sur l’agressivité des nations. Il ne faut pas nier l’influence des facteurs psychologiques, culturels ou économiques, mais les circonstances de nature démographique sont celles qui comptent le plus.

Bouthoul étudie la périodicité des guerres, leurs causes présumées et leurs fonctions sociales. Il remet en question toute forme de déterminisme économiciste qu’il soit d’inspiration libérale ou marxiste. Ce n’est pas l’économie, mais la démographie qui est « le facteur numéro 1 » de la guerre. Ni le dirigisme économique ni le libre-échange influent décisivement sur l’agressivité des nations. Il ne faut pas nier l’influence des facteurs psychologiques, culturels ou économiques, mais les circonstances de nature démographique sont celles qui comptent le plus. Durant toute sa vie, Bouthoul publie des centaines d’articles et une bonne vingtaine de livres dont les titres sont éloquents. Parmi eux citons : Cent millions de morts (1946), Huit mille traités de paix (1948) [pas moins de 8000 traités de paix « qui devaient durer éternellement » ont été conclus entre l’année 1500 av. J.-C. et 1860], Les guerres, éléments de polémologie (1951), Le phénomène-guerre (1962), Sauver la guerre : lettre aux futurs survivants (1962), La surpopulation dans le monde (1964), L’art de la politique (1969), L’infanticide différé (1970), Essais de polémologie ( 1976) ou encore, en collaboration avec René Carrère et Jean-Louis Annequin, Le Défi de la guerre de 1740 à 1974 (1976) et Guerres et civilisations (1979).

Durant toute sa vie, Bouthoul publie des centaines d’articles et une bonne vingtaine de livres dont les titres sont éloquents. Parmi eux citons : Cent millions de morts (1946), Huit mille traités de paix (1948) [pas moins de 8000 traités de paix « qui devaient durer éternellement » ont été conclus entre l’année 1500 av. J.-C. et 1860], Les guerres, éléments de polémologie (1951), Le phénomène-guerre (1962), Sauver la guerre : lettre aux futurs survivants (1962), La surpopulation dans le monde (1964), L’art de la politique (1969), L’infanticide différé (1970), Essais de polémologie ( 1976) ou encore, en collaboration avec René Carrère et Jean-Louis Annequin, Le Défi de la guerre de 1740 à 1974 (1976) et Guerres et civilisations (1979).

Enfin, dans la 6e Épître, Dante reprend les thèses fondamentales de la Monarchie. Il utilise cette doctrine comme un argument dans la critique de la notion de liberté : Florence, en affirmant son indépendance vis-à-vis de l’Empire et sa liberté à se gouverner elle-même (en choisissant ses magistrats), rejette la vraie liberté, considérée comme un héritage sacré garantie par une longue habitude. Dante attribue aux Florentins la volonté de considérer le pouvoir impérial comme caduque. Il concède pourtant que l’autorité impériale a négligée l’Italie. C’est pourquoi il assimile cette revendication de liberté à une affirmation absurde. Il prétend discerner dans la réalité des temps les signes divins de la providence. Il donne ainsi les instruments théoriques d’une déconstruction de la réalité florentine : la liberté comme privation de la sagesse. La plus haute réflexion politique de Dante s’achève ainsi sur un trône vide dans le chant 30 du Paradis de la Divine Comédie.

Enfin, dans la 6e Épître, Dante reprend les thèses fondamentales de la Monarchie. Il utilise cette doctrine comme un argument dans la critique de la notion de liberté : Florence, en affirmant son indépendance vis-à-vis de l’Empire et sa liberté à se gouverner elle-même (en choisissant ses magistrats), rejette la vraie liberté, considérée comme un héritage sacré garantie par une longue habitude. Dante attribue aux Florentins la volonté de considérer le pouvoir impérial comme caduque. Il concède pourtant que l’autorité impériale a négligée l’Italie. C’est pourquoi il assimile cette revendication de liberté à une affirmation absurde. Il prétend discerner dans la réalité des temps les signes divins de la providence. Il donne ainsi les instruments théoriques d’une déconstruction de la réalité florentine : la liberté comme privation de la sagesse. La plus haute réflexion politique de Dante s’achève ainsi sur un trône vide dans le chant 30 du Paradis de la Divine Comédie.

After the fall of the Third Reich in 1945, Schelsky joined the German Red Cross and formed its effective Suchdienst (service to trace down missing persons). In 1949 he became a Professor at the Hamburg "Hochschule für Arbeit und Politik", in 1953 at Hamburg University, and in 1960 he went to the University of Münster. There he headed what was then the biggest West German centre for social research, in Dortmund.

After the fall of the Third Reich in 1945, Schelsky joined the German Red Cross and formed its effective Suchdienst (service to trace down missing persons). In 1949 he became a Professor at the Hamburg "Hochschule für Arbeit und Politik", in 1953 at Hamburg University, and in 1960 he went to the University of Münster. There he headed what was then the biggest West German centre for social research, in Dortmund. After the Second World War, no longer a National Socialist, Schelsky became a star of applied sociology, due to his great gift of anticipating social and sociological developments. He published books on the theory of institutions, on social stratification, on the sociology of family, on the sociology of sexuality, on the sociology of youth, on Industrial Sociology, on the sociology of education, and on the sociology of the university system. In Dortmund, he made the Social Research Centre a West German focus of empirical and theoretical studies, being especially gifted in finding and attracting first class social scientists, e.g. Dieter Claessens, Niklas Luhmann, and many more.

After the Second World War, no longer a National Socialist, Schelsky became a star of applied sociology, due to his great gift of anticipating social and sociological developments. He published books on the theory of institutions, on social stratification, on the sociology of family, on the sociology of sexuality, on the sociology of youth, on Industrial Sociology, on the sociology of education, and on the sociology of the university system. In Dortmund, he made the Social Research Centre a West German focus of empirical and theoretical studies, being especially gifted in finding and attracting first class social scientists, e.g. Dieter Claessens, Niklas Luhmann, and many more. Schelsky was able to design Bielefeld University as an innovative institution of the highest academic quality, both in research and in thought. But the fact that his own university had moved away from his ideas hit him hard. His later books, criticizing ideological sociology (very much acclaimed now by conservative analysts) and on the sociology of law (quite influential in the Schools of Law) kept up his reputation as an outstanding thinker, but fell out of grace with younger sociologists. Moreover, his fascinating analyses, being of highest practical value, went out of date for the same reason; only by 2000 did new sociologists start to read him again.

Schelsky was able to design Bielefeld University as an innovative institution of the highest academic quality, both in research and in thought. But the fact that his own university had moved away from his ideas hit him hard. His later books, criticizing ideological sociology (very much acclaimed now by conservative analysts) and on the sociology of law (quite influential in the Schools of Law) kept up his reputation as an outstanding thinker, but fell out of grace with younger sociologists. Moreover, his fascinating analyses, being of highest practical value, went out of date for the same reason; only by 2000 did new sociologists start to read him again.

Der Sohn eines sächsischen Postdirektors erhielt seine Gymnasialausbildung am königlichen Elitegymnasium zu Dresden-Neustadt, studierte von 1907 bis 1911 in Leipzig Philosophie, Psychologie, Nationalökonomie und Geschichte, u.a. bei Wilhelm Wundt und Karl Lamprecht, in deren universalhistorischer Tradition er seine ersten Arbeiten zur Geschichtsauffassung der Aufklärung (Diss. 1911) und zur Bewertung der Wirtschaft in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts (Habilitation 1921) verfaßte. Nach zusätzlichen Studien in Berlin mit engen Kontakten zu Georg Simmel und Lehrtätigkeit an der Reformschule der Freien Schulgemeinde Wickersdorf kämpfte F. mit dem Militär-St.-Heinrichs-Orden ausgezeichnet im Ersten Weltkrieg. Als Mitglied des von Eugen Diederichs initiierten Serakreises der Jugendbewegungverfaßte F. an die Aufbruchsgeneration gerichtete philosophischen Schriften: Antäus (1918), Prometheus (1923), Pallas Athene (1935). Von 1922 bis 1925 lehrte er als Ordinarius hauptsächlich Kulturphilosophie an der Universität Kiel, erhielt 1925 den ersten deutschen Lehrstuhl für Soziologie ohne Beiordnung eines anderen Faches in Leipzig und widmete sich von nun an der logischen und historisch-philosophischen Grundlegung dieser neuen Disziplin. In Auseinandersetzung mit dem Positivismus seiner Lehrer und mit der Philosophie Hegels sollten typische gesellschaftliche Grundstrukturen herausgearbeitet und ihre historischen Entwicklungsgesetze gefunden werden. Darüber hinaus ist für F. die Soziologie als konkrete historische Erscheinung, erst durch die abendländische Aufklärung möglich geworden, Äußerung einer vorher nie dagewesenen gesellschaftlichen Emanzipation zur wissenschaftlichen Selbstreflexion, drückt deshalb als "Wirklichkeitswissenschaft" in der Erfassung des gegenwärtigen gesellschaftlichen Wandels auch den kollektiven Willen aus, ist also als Wissenschaft zugleich politische Ethik, die die Richtung des gesellschaftlichen Wandels zu bestimmen hat.

Der Sohn eines sächsischen Postdirektors erhielt seine Gymnasialausbildung am königlichen Elitegymnasium zu Dresden-Neustadt, studierte von 1907 bis 1911 in Leipzig Philosophie, Psychologie, Nationalökonomie und Geschichte, u.a. bei Wilhelm Wundt und Karl Lamprecht, in deren universalhistorischer Tradition er seine ersten Arbeiten zur Geschichtsauffassung der Aufklärung (Diss. 1911) und zur Bewertung der Wirtschaft in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts (Habilitation 1921) verfaßte. Nach zusätzlichen Studien in Berlin mit engen Kontakten zu Georg Simmel und Lehrtätigkeit an der Reformschule der Freien Schulgemeinde Wickersdorf kämpfte F. mit dem Militär-St.-Heinrichs-Orden ausgezeichnet im Ersten Weltkrieg. Als Mitglied des von Eugen Diederichs initiierten Serakreises der Jugendbewegungverfaßte F. an die Aufbruchsgeneration gerichtete philosophischen Schriften: Antäus (1918), Prometheus (1923), Pallas Athene (1935). Von 1922 bis 1925 lehrte er als Ordinarius hauptsächlich Kulturphilosophie an der Universität Kiel, erhielt 1925 den ersten deutschen Lehrstuhl für Soziologie ohne Beiordnung eines anderen Faches in Leipzig und widmete sich von nun an der logischen und historisch-philosophischen Grundlegung dieser neuen Disziplin. In Auseinandersetzung mit dem Positivismus seiner Lehrer und mit der Philosophie Hegels sollten typische gesellschaftliche Grundstrukturen herausgearbeitet und ihre historischen Entwicklungsgesetze gefunden werden. Darüber hinaus ist für F. die Soziologie als konkrete historische Erscheinung, erst durch die abendländische Aufklärung möglich geworden, Äußerung einer vorher nie dagewesenen gesellschaftlichen Emanzipation zur wissenschaftlichen Selbstreflexion, drückt deshalb als "Wirklichkeitswissenschaft" in der Erfassung des gegenwärtigen gesellschaftlichen Wandels auch den kollektiven Willen aus, ist also als Wissenschaft zugleich politische Ethik, die die Richtung des gesellschaftlichen Wandels zu bestimmen hat. F. war ab 1933 Direktor des Instituts für Kultur- und Universalgeschichte an der Leipziger Universität. Als neu gewählter Präsident der Deutschen Gesellschaft für Soziologie legte er diese 1933 still, um eine politische "Gleichschaltung" zu verhindern. Den damaligen europäischen politischen Umbrüchen brachte F. als Theoretiker des Wandels zunächst offenes Interesse entgegen, fühlte sich der theoretischen Erfassung dieser Entwicklungen verpflichtet und war deshalb nie aktives Mitglied einer politischen Partei oder Bewegung; er wurde später der "konservativen Revolution" der zwanziger Jahre als "jungkonservativer Einzelgänger" (Mohler) zugeordnet. Die vor 1933 noch idealistisch formulierte Konzeption des Staates als höchste Form der Kultur (1925) hat F. im Lauf der bedrohlichen politischen Entwicklung revidiert in seinen Studien über Machiavelli (1936) und Friedrich den Großen (Preußentum und Aufklärung 1944) durch einen realistischen Staatsbegriff, der ausschließlich durch Gemeinwohl, langfristige gesellschaftliche Entwicklungsperspektiven und durch prozessuale Kriterien der Legitimität gerechtfertigt ist: durch den Dienst am Staat, der aber den Menschen keinesfalls total vereinnahmen darf, sowie die Prägekraft des Staates, der dem Kollektiv ein gemeinsames Ziel gibt, aber dennoch die Freiheit und Menschenwürde seiner Bürger bewahrt. Insbesondere gelang F. in der Darstellung der Legitimität als generellem Gesetz jeder Politik eine dialektische Verknüpfung des naturrechtlichen Herrschaftsgedankens mit der klassischen bürgerlich-humanitären Aufklärung: Nur die Herrschaft ist legitim, die dem Sinn ihres Ursprungs entspricht - es muß das erfüllt werden, was das Volk mit der Einsetzung der Herrschaft gewollt hat.

F. war ab 1933 Direktor des Instituts für Kultur- und Universalgeschichte an der Leipziger Universität. Als neu gewählter Präsident der Deutschen Gesellschaft für Soziologie legte er diese 1933 still, um eine politische "Gleichschaltung" zu verhindern. Den damaligen europäischen politischen Umbrüchen brachte F. als Theoretiker des Wandels zunächst offenes Interesse entgegen, fühlte sich der theoretischen Erfassung dieser Entwicklungen verpflichtet und war deshalb nie aktives Mitglied einer politischen Partei oder Bewegung; er wurde später der "konservativen Revolution" der zwanziger Jahre als "jungkonservativer Einzelgänger" (Mohler) zugeordnet. Die vor 1933 noch idealistisch formulierte Konzeption des Staates als höchste Form der Kultur (1925) hat F. im Lauf der bedrohlichen politischen Entwicklung revidiert in seinen Studien über Machiavelli (1936) und Friedrich den Großen (Preußentum und Aufklärung 1944) durch einen realistischen Staatsbegriff, der ausschließlich durch Gemeinwohl, langfristige gesellschaftliche Entwicklungsperspektiven und durch prozessuale Kriterien der Legitimität gerechtfertigt ist: durch den Dienst am Staat, der aber den Menschen keinesfalls total vereinnahmen darf, sowie die Prägekraft des Staates, der dem Kollektiv ein gemeinsames Ziel gibt, aber dennoch die Freiheit und Menschenwürde seiner Bürger bewahrt. Insbesondere gelang F. in der Darstellung der Legitimität als generellem Gesetz jeder Politik eine dialektische Verknüpfung des naturrechtlichen Herrschaftsgedankens mit der klassischen bürgerlich-humanitären Aufklärung: Nur die Herrschaft ist legitim, die dem Sinn ihres Ursprungs entspricht - es muß das erfüllt werden, was das Volk mit der Einsetzung der Herrschaft gewollt hat. Zentraler Gesichtspunkt seiner Nachkriegsschriften war die gegenwärtige Epochenschwelle, der Übergang der modernen Industriegesellschaft zur weltweit ausgreifenden wissenschaftlich-technischen Rationalität, deren "sekundäre Systeme" alle naturhaft gewachsenen Lebensformen erfassen. F. weist nach, wie diese Fortschrittsordnung zum tragenden Kulturfaktor wird in allen Teilentwicklungen: der Technik, Siedlungsformen, Arbeit und Wertungen. Seine frühere integrative Perspektive einer Kultursynthese wird ersetzt durch den Konflikt von eigengesetzlichen, künstlichen Sachwelten einerseits und den "haltenden Mächte" des sozialen Lebens andererseits, die im "Katarakt des Fortschritts" auf wenige, die private Lebenswelt beherrschende Gemeinschaftsformen beschränkt sind. Jedoch bleibt die Synthese von "Leben" und "Form", von Menschlichkeit und technischer Zivilisation für F. weiterhin unerläßlich für den Fortbestand jeder Kultur, im krisenhaften Übergang noch nicht erreicht, aber durchaus denkbar jenseits der Schwelle, wenn sich die neue geschichtliche Epoche der weltumspannenden Industriekultur konsolidieren wird. F.s Theorie der Industriekultur, kurz vor seinem Tode begonnen, ist unvollendet geblieben. Sein strukturhistorisches Konzept der Epochenschwelle hat in der deutschen Nachkriegssoziologie weniger Aufnahme gefunden, während es in der deutschen Geschichtswissenschaft wesentlich zur Überwindung einer evolutionären Entwicklungsgeschichte beigetragen hat und eine sozialwissenschaftlich orientierte Strukturgeschichtsschreibung einleitete, wofür F.s Konzept der Eigendynamik der sekundären Systeme ebenso ausschlaggebend war.

Zentraler Gesichtspunkt seiner Nachkriegsschriften war die gegenwärtige Epochenschwelle, der Übergang der modernen Industriegesellschaft zur weltweit ausgreifenden wissenschaftlich-technischen Rationalität, deren "sekundäre Systeme" alle naturhaft gewachsenen Lebensformen erfassen. F. weist nach, wie diese Fortschrittsordnung zum tragenden Kulturfaktor wird in allen Teilentwicklungen: der Technik, Siedlungsformen, Arbeit und Wertungen. Seine frühere integrative Perspektive einer Kultursynthese wird ersetzt durch den Konflikt von eigengesetzlichen, künstlichen Sachwelten einerseits und den "haltenden Mächte" des sozialen Lebens andererseits, die im "Katarakt des Fortschritts" auf wenige, die private Lebenswelt beherrschende Gemeinschaftsformen beschränkt sind. Jedoch bleibt die Synthese von "Leben" und "Form", von Menschlichkeit und technischer Zivilisation für F. weiterhin unerläßlich für den Fortbestand jeder Kultur, im krisenhaften Übergang noch nicht erreicht, aber durchaus denkbar jenseits der Schwelle, wenn sich die neue geschichtliche Epoche der weltumspannenden Industriekultur konsolidieren wird. F.s Theorie der Industriekultur, kurz vor seinem Tode begonnen, ist unvollendet geblieben. Sein strukturhistorisches Konzept der Epochenschwelle hat in der deutschen Nachkriegssoziologie weniger Aufnahme gefunden, während es in der deutschen Geschichtswissenschaft wesentlich zur Überwindung einer evolutionären Entwicklungsgeschichte beigetragen hat und eine sozialwissenschaftlich orientierte Strukturgeschichtsschreibung einleitete, wofür F.s Konzept der Eigendynamik der sekundären Systeme ebenso ausschlaggebend war.![ineptocracie_thumb[2].png](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/01/02/1259712049.png)

Der Nachlass Carl Schmitts ist eine reiche Quelle. Fast wundert es aber, dass er so reichlich sprudelt. Denn seine Edition wurde nicht generalstabsmäßig geplant. Das lag auch an Schmitt selbst. Zwar entwickelte der zahlreiche interpretative Strategien im Umgang mit seiner Rolle und seinem Werk. Anders als etwa Heidegger organisierte er aber seine posthume Überlieferung nicht im großen Stil. Er betrieb keine Fusion von Nachlassinterpretationspolitik und Nachlasseditionspolitik, bei der interpretative Strategien kommenden Editionen vorarbeiteten. Initiativen zu einer großen Werkausgabe scheiterten deshalb auch nach Schmitts Tod. Damals wurde eine Chance vertan, denn personell und institutionell haben sich die Bedingungen nicht verbessert. Schmitts letzte Schülergeneration, die „dritte“ Generation bundesdeutscher Schüler (Böckenförde, Schnur, Quaritsch, Koselleck etc.), tritt ab und den Institutionen geht das Geld aus. Heute ist keine historisch-kritische Gesamtausgabe in Sicht. Die Zukunft ist solchen Projekten auch nicht rosig. Das gerade erschienene Berliner „Manifest Geisteswissenschaften“ etwa, ein revolutionäres Dokument der „Beschleunigung wider Willen“, plädiert für eine Überführung akademischer Langzeitvorhaben in „selbständige Editionsinstitute“.

Der Nachlass Carl Schmitts ist eine reiche Quelle. Fast wundert es aber, dass er so reichlich sprudelt. Denn seine Edition wurde nicht generalstabsmäßig geplant. Das lag auch an Schmitt selbst. Zwar entwickelte der zahlreiche interpretative Strategien im Umgang mit seiner Rolle und seinem Werk. Anders als etwa Heidegger organisierte er aber seine posthume Überlieferung nicht im großen Stil. Er betrieb keine Fusion von Nachlassinterpretationspolitik und Nachlasseditionspolitik, bei der interpretative Strategien kommenden Editionen vorarbeiteten. Initiativen zu einer großen Werkausgabe scheiterten deshalb auch nach Schmitts Tod. Damals wurde eine Chance vertan, denn personell und institutionell haben sich die Bedingungen nicht verbessert. Schmitts letzte Schülergeneration, die „dritte“ Generation bundesdeutscher Schüler (Böckenförde, Schnur, Quaritsch, Koselleck etc.), tritt ab und den Institutionen geht das Geld aus. Heute ist keine historisch-kritische Gesamtausgabe in Sicht. Die Zukunft ist solchen Projekten auch nicht rosig. Das gerade erschienene Berliner „Manifest Geisteswissenschaften“ etwa, ein revolutionäres Dokument der „Beschleunigung wider Willen“, plädiert für eine Überführung akademischer Langzeitvorhaben in „selbständige Editionsinstitute“.

Mais l’œuvre du publiciste de Weimar n’a pas seulement eu écho à travers les travaux d’auteurs plus ou moins conservateurs : la réception de la pensée du juriste a pour spécificité d’être étonnamment polarisée. Jürgen Habermas lui-même, l’un des plus farouches contempteurs du théoricien du politique, n’a pas manqué de reconnaître l’exactitude du constat de Schmitt qui conclut à une déliquescence de la logique parlementaire. L’histoire de l’ « espace public » suit, en effet, à la lettre l’analyse que soumet Carl Schmitt de la transformation progressive du parlementarisme [

Mais l’œuvre du publiciste de Weimar n’a pas seulement eu écho à travers les travaux d’auteurs plus ou moins conservateurs : la réception de la pensée du juriste a pour spécificité d’être étonnamment polarisée. Jürgen Habermas lui-même, l’un des plus farouches contempteurs du théoricien du politique, n’a pas manqué de reconnaître l’exactitude du constat de Schmitt qui conclut à une déliquescence de la logique parlementaire. L’histoire de l’ « espace public » suit, en effet, à la lettre l’analyse que soumet Carl Schmitt de la transformation progressive du parlementarisme [

Si en Allemagne ou en Italie, les emprunts contemporains aux théories de Schmitt peuvent prendre appui sur de véritables précédents, Zarka souligne qu’il s’agit en réalité d’un « phénomène assez nouveau en France » [

Si en Allemagne ou en Italie, les emprunts contemporains aux théories de Schmitt peuvent prendre appui sur de véritables précédents, Zarka souligne qu’il s’agit en réalité d’un « phénomène assez nouveau en France » [ Depuis une dizaine d’années, les études schmittiennes se sont élargies à la question d’un prolongement continental et européen de la notion du « politique ». Ce phénomène naissant, encore à l’état d’un décantage initial, fut impulsé, pour l’essentiel, par les recherches de Christoph Schönberger et d’Ulrich K. Preuss [

Depuis une dizaine d’années, les études schmittiennes se sont élargies à la question d’un prolongement continental et européen de la notion du « politique ». Ce phénomène naissant, encore à l’état d’un décantage initial, fut impulsé, pour l’essentiel, par les recherches de Christoph Schönberger et d’Ulrich K. Preuss [

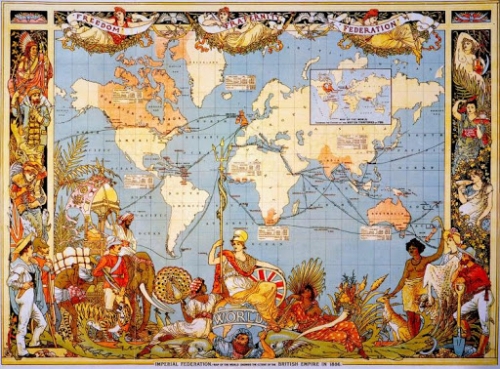

Ce paradigme spatial apparaît très explicitement dans la doctrine Monroe de 1823. Cette théorie américaine revendique l’indépendance de tous les Etats américains, interdit leur colonisation par des Etats tiers et défend à ceux-ci d’intervenir en leur sein. Elle crée donc un corpus de règles ayant vocation à s’appliquer à un grand espace qui est l’espace américain. La difficulté réside dans le fait que la doctrine Monroe a évolué avec le temps. Elle est passée d’un non-interventionnisme catégorique à un impérialisme intransigeant, d’une neutralité à une position morale donnant le droit de s’ingérer dans les affaires des pays du monde entier. « L’aversion de tous les juristes positifs contre une telle doctrine est bien compréhensible ; devant pareille imprécision du contenu normatif, le positiviste a le sentiment que le sol se dérobe sous lui », ironise l’auteur. En fait, les américains ont modifié leur interprétation de la doctrine Monroe au fil du temps et de leurs intérêts. La raison d’Etat se passe facilement des débats juridiques car contrairement à ce que de nombreux juristes pensent, dans la lignée du positivisme juridique, le droit ne créé rien. Il est simplement le reflet d’un rapport de forces. Les marxistes le désigneraient comme étant une superstructure.

Ce paradigme spatial apparaît très explicitement dans la doctrine Monroe de 1823. Cette théorie américaine revendique l’indépendance de tous les Etats américains, interdit leur colonisation par des Etats tiers et défend à ceux-ci d’intervenir en leur sein. Elle crée donc un corpus de règles ayant vocation à s’appliquer à un grand espace qui est l’espace américain. La difficulté réside dans le fait que la doctrine Monroe a évolué avec le temps. Elle est passée d’un non-interventionnisme catégorique à un impérialisme intransigeant, d’une neutralité à une position morale donnant le droit de s’ingérer dans les affaires des pays du monde entier. « L’aversion de tous les juristes positifs contre une telle doctrine est bien compréhensible ; devant pareille imprécision du contenu normatif, le positiviste a le sentiment que le sol se dérobe sous lui », ironise l’auteur. En fait, les américains ont modifié leur interprétation de la doctrine Monroe au fil du temps et de leurs intérêts. La raison d’Etat se passe facilement des débats juridiques car contrairement à ce que de nombreux juristes pensent, dans la lignée du positivisme juridique, le droit ne créé rien. Il est simplement le reflet d’un rapport de forces. Les marxistes le désigneraient comme étant une superstructure.

Ouvrage court mais très exigeant, Le droit des peuples réglé sur le grand espace constitue une bonne introduction à l’ouvrage majeur Le nomos de la terre qu’écrira par la suite Carl Schmitt. Ecrit dans un style toujours clair sans être universitaire, le livre présente le grand mérite d’être en avance sur son temps. A une époque où l’on réfléchissait encore en termes de nation, il anticipe largement les grandes évolutions du monde. Aujourd’hui, comment nier que le monde est traversé par une logique de blocs animés par une puissance dominante. L’espace américain est dominé par les Etats-Unis, l’espace asiatique par la Chine et l’espace eurasiatique par la Russie. Il n’y a guère que l’Europe qui ne suit pas cette évolution. En effet, au lieu de s’ancrer dans son espace culturel et religieux, elle a préféré se dissoudre dans un système technico-économique abstrait sous-tendu par les inévitables droits de l’homme. A trop nier l’espace, on finit par nier l’homme comme produit d’un enracinement culturel pour aboutir à l’homme-marchandise.