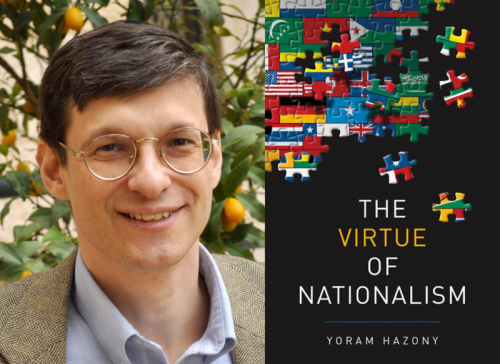

Yoram Hazony is an Israeli political theorist. He has a BA in East Asian studies from Princeton and a Ph.D. in political theory from Rutgers. While at Princeton, he founded a conservative publication, the Princeton Tory. An orthodox Jew and a political Zionist, he is the president of the Herzl Institute in Jerusalem. He is also the chairman of the Edmund Burke Foundation, the purpose of which seems to be to nudge conservatism in America and Europe in a more nationalist direction.

The Virtue of Nationalism is a lucidly written, trenchantly argued antidote to the anti-nationalist sentiments that dominate mainstream politics, both Left and Right. Hazony seeks to defend the nation-state as the best form of government, pretty much for everyone. Hazony defines a nation as “a number of tribes with a shared heritage, usually including a common language or religious traditions, and a past history of joining together against common enemies” (p. 100). Hazony defines a nation-state as “a nation whose disparate tribes have come together under a single standing government, independent of all other governments” (p. 100).

Hazony defines the nation-state in contradistinction to two alternatives: tribal anarchy and imperialism. Tribal anarchy is basically a condition of more or less perpetual suspicion, injustice, and conflict that exists between tribes of the same nation in the absence of a common government. Imperialism is an attempt to extend common government to the different nations of the world, which exist in a state of anarchy vis-à-vis each other.

Hazony defines the nation-state in contradistinction to two alternatives: tribal anarchy and imperialism. Tribal anarchy is basically a condition of more or less perpetual suspicion, injustice, and conflict that exists between tribes of the same nation in the absence of a common government. Imperialism is an attempt to extend common government to the different nations of the world, which exist in a state of anarchy vis-à-vis each other.

Hazony’s primary example of tribes coming together to form a state is the tribes of Israel, whose history may well be entirely fictional. There are, however, historical examples of such “tribal” unification from the 19th century, when different Italian “tribes” came together in the Kingdom of Italy, and different German “tribes” came together to form the Second Reich. However, in the 19th and 20th centuries, it was far more common for nation-states to emerge by separating themselves from empires.

Hazony’s appeals to the Bible considerably weaken his argument but reveal his primary audience: American Protestant Zionists. Thus the first part of The Virtue of Nationalism offers a historical narrative in which nationalism was created by the ancient Israelites, suppressed by various ancient empires—Assyrian, Babylonian, Persian, Hellenistic, Roman, Catholic, and Islamic—then revived after the Reformation and codified in the Peace of Westphalia.

In Chapter III, “The Protestant Construction of the West,” Hazony claims that Protestant political thought rests on two Old Testament principles. First, legitimate governments must protect the common good of the people and uphold Christianity. Second, different nations have the right to self-determination, i.e., to govern themselves without the interference of others.

In Chapter VII, “Nationalist Alternatives to Liberalism,” Hazony distinguishes between the “neo-Catholic” approach, which upholds the Biblical principle of legitimacy but rejects nationalism for empire; the “neo-nationalist” view which rejects Biblical legitimacy but embraces the nation-state; and the “conservative” or “traditionalist” viewpoint, which embraces both Biblical legitimacy and nationalism.

Hazony, of course, favors the third, as would most Protestant Zionists, but it should be noted that only the second option is consistent with the American separation of church and state. Moreover, only the second option is consistent with the many European nations that are now post-Christian.

Hazony argues that nationalism has a number of advantages over tribal anarchy. The small states of ancient Greece, medieval Italy, and modern Germany wasted a great deal of blood and wealth in conflicts that were almost literally fratricidal, and that made these peoples vulnerable to aggression from entirely different peoples. Unifying warring “tribes” of the same peoples under a nation-state created peace and prosperity within their borders and presented a united front to potential enemies from without.

Hazony argues that nationalism has a number of advantages over tribal anarchy. The small states of ancient Greece, medieval Italy, and modern Germany wasted a great deal of blood and wealth in conflicts that were almost literally fratricidal, and that made these peoples vulnerable to aggression from entirely different peoples. Unifying warring “tribes” of the same peoples under a nation-state created peace and prosperity within their borders and presented a united front to potential enemies from without.

But if the nation-state has such advantages, why stop there? Why not continue the process by unifying nation-states into empires? Wouldn’t that expand the realm of peace and prosperity, in principle to the whole globe?

Hazony prefers to stand with the nation-state. Political unification can lead us that far, but no farther. Thus he spends a good deal of time criticizing imperialism in all its forms: religious, ethnic, and secular, including liberalism, federalism, and civic nationalism. It is the best part of his book.

Hazony doesn’t like the word sovereignty, claiming it smacks of absolutism and rationalism. But he paraphrases the concept when he speaks of “collective freedom,” “non-interference in the internal affairs of other national states,” and “a government monopoly of organized coercive force within the state” (p. 177).

A nation is either sovereign or it isn’t. A sovereign state does not take orders from other entities. It controls its internal affairs. It does not suffer other armed powers within its borders. It stands on terms of equality with other sovereign states, no matter how large or small. It has the right to say “no” to other states and international bodies.

Imperialists seek to obfuscate this hard either/or with euphemisms like “federalism,” “subsidiarity,” and the risible EU newspeak “pooled sovereignty.” Federalism and subsidiarity are attempts to coax states to give up their sovereignty by assuring them that they will retain autonomy in all matters that are unimportant to the center. But on important matters, they are not allowed to say no. Thus when advocates of empire assure nations that they will be allowed to control their internal affairs, they will enjoy no more sovereignty than an Indian reservation. Pooled sovereignty means that EU member states can vote on EU policies, but they have to abide by majority decisions. They have no veto power, which means that they are not sovereign when it counts, which is when one wants to say “no.”

According to Hazony, the nation-state is superior to imperialism because:

- Nationalism “offers the greatest possibility for collective self-determination.”

- Nationalism “inculcates an aversion to the conquest of foreign nations.”

- Nationalism “opens the door to a tolerance of diverse ways of life.”

- Nationalism “establishes a life of astonishingly productive competition among nations as each strives to attain the maximal development of its abilities and those of its individual members.”

- The “powerful mutual loyalties that are at the heart of the national state give us the only known foundation for the development of free institutions and individual liberties.” (p. 10)

- Nationalism also reduces the amount of hatred and violence in the world (Part Three: Anti-Nationalism and Hate).

Hazony makes it clear that the tribes that are candidates for political unification in a nation-state already belong to the same nation. They share a common language, religion, and culture. In short, a nation is an ethnic group.

The collective freedom maximized by nation-states is the freedom of ethnic groups to live by their own lights—and to allow different peoples to do the same, hence tolerance and an aversion to empire. Hazony puts this point very beautifully in the Conclusion of his book:

The nationalist, we may say, knows two very large things, and maintains them both in his soul at the same time: He knows that there is great truth and beauty in his own national traditions and in his own loyalty to them; and yet he also knows that they are not the sum of human knowledge, for there is also truth and beauty to be found elsewhere, which is own nation does not possess. (p. 231)

The “mutual loyalty” at the heart of nation-states is a product of a common ethnicity. How does ethnic unity make free institutions possible? Every society needs order. Order either comes from within the individual or is imposed from without. A society in which individuals share a strong normative culture does not need a heavy-handed state to impose social order.

The “mutual loyalty” at the heart of nation-states is a product of a common ethnicity. How does ethnic unity make free institutions possible? Every society needs order. Order either comes from within the individual or is imposed from without. A society in which individuals share a strong normative culture does not need a heavy-handed state to impose social order.

The move from nation-state to empire requires that peoples lose their collective sovereignty. Beyond that, because empires by nature contain many nations, the empire cannot depend upon a common culture to produce order and civility. These must, therefore, be imposed mechanically by the state. Thus empires erode free institutions.

Hazony offers a very strong critique of civic nationalism and the idea that a state can be ethnically neutral (Chapter XVI: “The Myth of the Neutral State”). Hazony thinks it is inevitable that the boundaries of states do not precisely coincide with nations. Not all Poles live in Poland, and some non-Poles do. But if all states are multiethnic, then shouldn’t they be ethnically “neutral”? Shouldn’t they base their unity on something other than ethnicity, such as a civic creed?

Hazony rejects this as a delusion. Even supposedly universalistic civic creeds are actually the products of particular ethnic groups. Their persistence through time depends on these ethnic groups. These ethnic groups might fool themselves into thinking that they are simply “humanity” and their principles are “universal,” but the minority groups who live with them are never fooled. Hazony claims that, whether we admit it or not, the core of every nation has to be an ethnic group that imposes its basic norms and ways of life on minorities.

Hazony also deals with the common argument that nationalism produces hatred and conflict, whereas high-minded globalist/imperialist schemes will give rise to peace and love. But everybody hates somebody. Globalists, Hazony points out, are energetic haters as well. They are also willing to unleash vast and devastating wars to bring peace and love to the far corners of the map.

In fact, Hazony argues, imperialism is far more conducive to hatred and violence than nationalism.

In fact, Hazony argues, imperialism is far more conducive to hatred and violence than nationalism.

Nationalists are particularists, and liberal globalists are universalists. Nationalists believe that it is legitimate for multiple states with different values and ways of life to exist, whereas liberal globalists implicitly deny the legitimacy of all non-liberal states and ways of life. Thus for liberal globalists, every other state is a potential target of hatred and war. Thus every conflict is potentially global. And every enemy should in principle be destroyed, for if no other regime is really legitimate, with whom can one reach a settlement? For globalists, the globe is the only natural limit for hatred, fighting, and political expansion.

Particularists, by contrast, have only petty hatreds and petty conflicts, which are confined to small areas and can be concluded in a relatively brief time with a negotiated peace, because nationalists regard it as legitimate for other nations to exist, even when they make war against them.

Liberal globalists have an inflated sense of themselves, for they believe that they represent not just a particular regime but the interests of all humanity. This means that they regard their enemies as the enemies of all humanity. This makes their hatreds more intense and their conflicts more protracted and deadly, because how can one not be at war with the enemies of humanity? (There are, of course, material limits to war, which often force globalists to stop fighting sooner than they would like.) Nationalists find it easier to avoid war and conclude peace because they don’t have inflated senses of their own goodness and their enemies’ evil.

An important theme of The Virtue of Nationalism is the critique of liberalism. Hazony claims liberalism is false because it begins with a false image of man: a rational actor loyal only to himself, shorn of any attachments to collectives—for instance, the family, tribe, and nation into which every individual is born. On top of this false anthropology, liberalism erects a false ethics and political philosophy: the only legitimate claims that can be made on a rational individual are those he chooses for himself. The only legitimate institutions are those that a rational individual would choose for himself.

Liberal man is basically identical to economic man. The rational, self-interested behavior of liberal man finds its purest expression in the marketplace. By making the behaviors of economic man normative, liberalism dissolves non-economic social institutions like family, tribes, and nations. All individuals emerge from these collectives, which impose unchosen relationships on individuals and evoke strong feelings of attachment, which can cause individuals to risk and sacrifice their lives to preserve these collectives. Hazony calls such collective attachments “loyalties” (p. 65). The liberal individualist project seeks to dissolve all unchosen relationships and to make all loyalties contingent on loyalty to the self.

Hazony argues that liberalism is an inherently imperialistic ideology. Nations are collectives. But only individuals matter to liberals. Because all men are the same insofar as they are rational, self-interested agents, all boundaries between political entities are morally meaningless. Liberals also believe that only liberal regimes are legitimate. Thus liberals have no moral objections to overthrowing illiberal regimes, particularly if this coincides with economic interests.

Hazony emphasizes that although nationalists reject imperialistic globalist institutions, nationalism is itself a vision of the best world order. Thus in Chapter XVIII he outlines “Some Principles of the Order of Nationalist States.”

First, he claims that “the order of national states . . . grants political independence to nations that are cohesive and strong enough to secure it” (p. 176). The core of cohesiveness is ethnic, which means that a proposed state that lacks a core ethnic group is not a candidate for independence. The most cohesive state of all, of course, would be entirely ethnically homogeneous.

As for being “strong enough to secure” independence: Why this concession to Realpolitik? If a nation is strong enough to secure its independence, it doesn’t really need international recognition. It is nice, but not necessary. It is precisely the peoples that cannot secure their independence on their own that need to depend on an international order of nationalist states. Many such countries exist today. Andorra, Lichtenstein, Monaco, the Vatican, and San Marino do not have the ability to establish their independence by force of arms. But that is true of most states. There is not a single nation in Europe that is a military match for the United States or Russia. Hazony thinks that small states that cannot secure their independence are doomed to become non-sovereign protectorates of larger states. But there are alternatives: Small states can secure their independence by allying themselves with other sovereign states, and they can appeal to the moral and political principles upheld by an international order of nationalist states.

The second principle is “non-interference in the internal affairs of other national states” (p. 177). Does this apply to all sovereign states, or just the nationalist ones? Does it not apply, then, to empires? This would be problematic, because, as I will discuss at greater length later, when Hazony claims that nation-states can contain minority groups under the dominion of a core ethnic population, it is hard to distinguish them from empires. This is particularly the case when Hazony argues that even empires that claim to be based on universal principles have an ethnic character.

The third principle is “government monopoly of organized force within the state” (p. 177), as opposed to tribal anarchy. A failed state is one in which different ethnic groups create their own militias.

The third principle is “government monopoly of organized force within the state” (p. 177), as opposed to tribal anarchy. A failed state is one in which different ethnic groups create their own militias.

The fourth principle is the “maintenance of multiple centers of power” (p. 180), which is the old doctrine of maintaining a balance of power so that one state, or group of states, never becomes powerful enough to destroy the sovereignty of the rest.

The fifth principle is “parsimony in the establishment of independent states” (p. 182). The moral principle of nationalism need not lead simply to breaking up larger national units into smaller ones. Sometimes, as in the case of the reunification of Germany, one sovereign entity can be annexed to another one.

The sixth principle, “Protection of minority nations and tribes by the national government” (p. 183) is designed to prevent tribal anarchy and a failed state. Some tribal peoples are too small to be sovereign nations. But they should be given as much autonomy as possible short of that, because it is the right thing to do and because it is the best way to avoid conflict.

As for irreconcilably disgruntled tribes and minorities, the only solution Hazony envisions is repressing them. But other solutions are possible. Some tribes might be large enough to form their own nations, and if they are not happy with their current status, the international order of nationalist states should help negotiate their path to sovereignty, to avoid conflict and maximize opportunities for divergent cultural evolution. Disaffected minority groups from neighboring nations might be encouraged to join them, by moving people, by moving borders, or a combination of the two.

The seventh and final principle is the “non-transference of the powers of government to universal institutions” (p. 184).

As I read through The Virtue of Nationalism and tried to imagine objections, the main one is: “Nationalism leads to hatred and violence. Just look at the Nazis.” Hazony’s response to this is that Hitler wasn’t a nationalist. He was an imperialist.

But it is not that simple. In truth, Hitler was both. Thus we need another distinction besides nationalism vs. imperialism. We need to distinguish between good and bad forms of nationalism. When Hitler talked about bringing scattered German tribes under a common government, he was practicing the good form of nationalism. When he talked about Lebensraum in the East at the expense of other nations, that’s the bad sort of nationalism.

The bad nationalist demands freedom for his own nation but denies it to other nations. The bad nationalist stokes the pride and patriotism of his nation, then pits it against other nations. This is how European nations built vast colonial empires. Bad nationalism passes over into empire, but it does not cease to blacken the name of nationalism. Hence it might be more persuasive to grant that there is simply a bad form of nationalism.

The difference between good nationalism and bad nationalism is simple: Good nationalism is universalist. A good nationalist wants to ensure the sovereignty of his own people, but does not wish to deny the sovereignty of other peoples. Instead, he envisions a global order of sovereign nations, to the extent that this is possible. Hazony, however, wishes to stop short of the idea of a universal right to self-determination, which I will deal with at greater length later.

The difference between good nationalism and bad nationalism is simple: Good nationalism is universalist. A good nationalist wants to ensure the sovereignty of his own people, but does not wish to deny the sovereignty of other peoples. Instead, he envisions a global order of sovereign nations, to the extent that this is possible. Hazony, however, wishes to stop short of the idea of a universal right to self-determination, which I will deal with at greater length later.

Clearly, The Virtue of Nationalism has many virtues. Every defender of nationalism will benefit from its arguments. But this book also has several vices. Hazony is dismissive of kinship — and more broadly, race — as the biological substratum of community. He is too willing to dismiss the idea of ethnic homogeneity which makes his conception of the nation indistinguishable from an empire. Finally, he is mistaken to reject the idea of a universal principle of national self-determination. I will deal with these topics in a separate essay that compares The Virtue of Nationalism to The White Nationalist Manifesto.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La seconde raison de la défaite perpétuelle de la droite, c’est son conservatisme. Les réaco-conservateurs assimilent trop souvent l’avenir à un déploiement inéluctable des forces progressistes. Ils en viennent à prendre l’objet (l’avenir) façonné par le sujet (la gauche) pour le sujet lui-même. Le futur étant devenu synonyme d’avancées « progressistes », l’unique remède ne pourrait être que son contraire – le passé – plutôt qu’un avenir alternatif. Or il y a là une forme de défaitisme, comme si la droite assimilait sa propre déconfiture, ratifiant le monopole de la gauche sur l’avenir. Puisque l’Histoire n’est qu’une longue série de victoires progressistes, c’est l’avenir lui-même qu’il faudrait brider, plutôt que les acteurs qui le façonnent. Ralentir le temps et sanctuariser certaines institutions apparaît alors comme la solution par défaut.

La seconde raison de la défaite perpétuelle de la droite, c’est son conservatisme. Les réaco-conservateurs assimilent trop souvent l’avenir à un déploiement inéluctable des forces progressistes. Ils en viennent à prendre l’objet (l’avenir) façonné par le sujet (la gauche) pour le sujet lui-même. Le futur étant devenu synonyme d’avancées « progressistes », l’unique remède ne pourrait être que son contraire – le passé – plutôt qu’un avenir alternatif. Or il y a là une forme de défaitisme, comme si la droite assimilait sa propre déconfiture, ratifiant le monopole de la gauche sur l’avenir. Puisque l’Histoire n’est qu’une longue série de victoires progressistes, c’est l’avenir lui-même qu’il faudrait brider, plutôt que les acteurs qui le façonnent. Ralentir le temps et sanctuariser certaines institutions apparaît alors comme la solution par défaut.

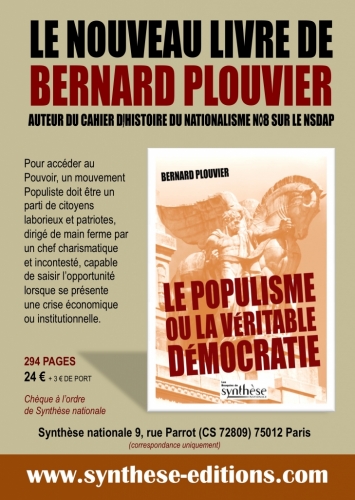

Les organisations professionnelles sont composées de représentants élus et de véritables experts désignés par l’État : elles renferment, en proportions à déterminer par une loi, des chefs d’entreprise, des cadres, des employés et des ouvriers, de l’industrie et de l’artisanat, de l’agriculture, de la pêche et des transports, des professions libérales et d’employés de l’État. Elles ont pour rôles de régler les conditions de travail et de rémunération, d’organiser la formation initiale des apprentis et la formation continue des travailleurs, voire de présider au regroupement des petites entreprises pour en accroître la rentabilité, économiser des matières premières et standardiser la production (Dauphin-Meunier, 1941 ; Denis, 1941 ; Bouvier-Ajam, 1943). C’est un régime particulièrement adapté à la gestion des crises économiques et sociales.

Les organisations professionnelles sont composées de représentants élus et de véritables experts désignés par l’État : elles renferment, en proportions à déterminer par une loi, des chefs d’entreprise, des cadres, des employés et des ouvriers, de l’industrie et de l’artisanat, de l’agriculture, de la pêche et des transports, des professions libérales et d’employés de l’État. Elles ont pour rôles de régler les conditions de travail et de rémunération, d’organiser la formation initiale des apprentis et la formation continue des travailleurs, voire de présider au regroupement des petites entreprises pour en accroître la rentabilité, économiser des matières premières et standardiser la production (Dauphin-Meunier, 1941 ; Denis, 1941 ; Bouvier-Ajam, 1943). C’est un régime particulièrement adapté à la gestion des crises économiques et sociales.

L’économie corporatiste fut la solution adoptée par les populistes du XXe siècle. Comme l’a très justement écrit Hilaire Belloc (in L’État servile, de 1912) : « Le contrôle de la production des richesses revient, en définitive, à contrôler la vie humaine ».

L’économie corporatiste fut la solution adoptée par les populistes du XXe siècle. Comme l’a très justement écrit Hilaire Belloc (in L’État servile, de 1912) : « Le contrôle de la production des richesses revient, en définitive, à contrôler la vie humaine ».

La publicité est évidemment toujours sous le soupçon. Dans un livre qui avait fait du bruit à l'époque, "la persuasion cachée" de 1957, Vance Packard révélait les stratégies des compagnies publicitaires qui truffaient leurs annonces de textes et images supposés agir sur nos motivations cachées en échappant à la censure du Moi.

La publicité est évidemment toujours sous le soupçon. Dans un livre qui avait fait du bruit à l'époque, "la persuasion cachée" de 1957, Vance Packard révélait les stratégies des compagnies publicitaires qui truffaient leurs annonces de textes et images supposés agir sur nos motivations cachées en échappant à la censure du Moi.

Mais que pensait vraiment Freud ?

Mais que pensait vraiment Freud ?

Propulsés souvent à des postes de responsabilité non en raison de leur expérience, mais par le fait du prince, du fait de leur réseau relationnel, ayant pour seul viatique leurs diplômes universitaires et non des compétences attestées sur le terrain, les éditocrates se sont constitués en une caste élitiste, fonctionnant dans l’entre soi, s’érigeant en arbitre des élégances….Au service de la caste dominante.

Propulsés souvent à des postes de responsabilité non en raison de leur expérience, mais par le fait du prince, du fait de leur réseau relationnel, ayant pour seul viatique leurs diplômes universitaires et non des compétences attestées sur le terrain, les éditocrates se sont constitués en une caste élitiste, fonctionnant dans l’entre soi, s’érigeant en arbitre des élégances….Au service de la caste dominante.

L’outrecuidance est telle chez ces délateurs de l’ombre qu’ils n’ont pas hésité à s’attaquer des personnalités d’envergue internationale réputées pour la vigueur de leurs travaux scientifiques à l’instar du savant atomiste belge Jean Bricmont ou du linguiste américain, Noam Chomsky, professeur au Massachussets Institute of Technology (MIT, auteur pourtant du monumental ouvrage –«The Manufacturing consent (Pantheon House Edition)- La Fabrication du Consentement» Edition Agone-Contre feux–, dans lequel le linguiste américain et son co-auteur Edward Herman, dénoncent les dangers de la synergie médias et trust sur le fonctionnement de la démocratie.

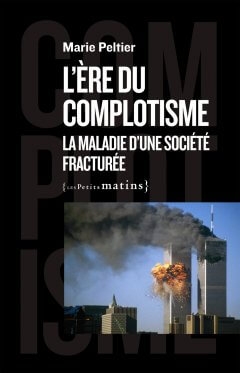

L’outrecuidance est telle chez ces délateurs de l’ombre qu’ils n’ont pas hésité à s’attaquer des personnalités d’envergue internationale réputées pour la vigueur de leurs travaux scientifiques à l’instar du savant atomiste belge Jean Bricmont ou du linguiste américain, Noam Chomsky, professeur au Massachussets Institute of Technology (MIT, auteur pourtant du monumental ouvrage –«The Manufacturing consent (Pantheon House Edition)- La Fabrication du Consentement» Edition Agone-Contre feux–, dans lequel le linguiste américain et son co-auteur Edward Herman, dénoncent les dangers de la synergie médias et trust sur le fonctionnement de la démocratie. Il visait non seulement quiconque mettait en doute cette version de l’attentat pour l’exclure du débat public, mais même quiconque s’interrogeait sur la mansuétude américaine à l’égard du Royaume saoudien, incubateur du terrorisme islamique, la connivence saoudo américaine dans l’expansion du terrorisme islamique (Guerre anti soviétique d’Afghanistan) ou encore sur les raisons qui ont conduit quinze ressortissants du Royaume saoudien, un pays pourtant grand allié des Etats Unis, à se livrer à un acte d’hostilité de grande envergure contre le protecteur de la dynastie wahhabite.

Il visait non seulement quiconque mettait en doute cette version de l’attentat pour l’exclure du débat public, mais même quiconque s’interrogeait sur la mansuétude américaine à l’égard du Royaume saoudien, incubateur du terrorisme islamique, la connivence saoudo américaine dans l’expansion du terrorisme islamique (Guerre anti soviétique d’Afghanistan) ou encore sur les raisons qui ont conduit quinze ressortissants du Royaume saoudien, un pays pourtant grand allié des Etats Unis, à se livrer à un acte d’hostilité de grande envergure contre le protecteur de la dynastie wahhabite. Tournant majeur dans la guerre médiatique moderne, par sa durée et sa violence et le nombre des intervenants, de même que par la démultiplication des outils de communication individuels (blogs, Facebook, twitter), elle passera dans les annales comme la forme la plus achevée du conditionnement de l’opinion par la désinformation avec un dispositif assurant une circulation circulaire de l’information et l’ostracisation véhémente de toute pensée critique.

Tournant majeur dans la guerre médiatique moderne, par sa durée et sa violence et le nombre des intervenants, de même que par la démultiplication des outils de communication individuels (blogs, Facebook, twitter), elle passera dans les annales comme la forme la plus achevée du conditionnement de l’opinion par la désinformation avec un dispositif assurant une circulation circulaire de l’information et l’ostracisation véhémente de toute pensée critique. Le Monde rectifiera le tir au terme d’une longue errance marquée par la l’éviction de sa directrice Nathalie Nougareyde, la fermeture des blogs toxiques tels celui du qatarologue autoproclamé Nabil En Nasri, la mise en veilleuse du blog «l’Oeil borgne sur la Syrie» de son animateur Nicolas Hénin, successeur de Vladimir Glassman Leverrier dans cette sale besogne, enfin l’exfiltration vers Moscou de la responsable de la rubrique Maghreb, Isabelle Mandraud, auteure d’un invraisemblable ouvrage sur le parcours d’Abdel Hakim Belhadj, N 3 d’Al Qaida et chef des groupements islamistes libyens en Afghanistan, intitulé «Du Djihad aux urnes. Le parcours singulier d’Abdel Hakim Belhadj» (Editions Stock).

Le Monde rectifiera le tir au terme d’une longue errance marquée par la l’éviction de sa directrice Nathalie Nougareyde, la fermeture des blogs toxiques tels celui du qatarologue autoproclamé Nabil En Nasri, la mise en veilleuse du blog «l’Oeil borgne sur la Syrie» de son animateur Nicolas Hénin, successeur de Vladimir Glassman Leverrier dans cette sale besogne, enfin l’exfiltration vers Moscou de la responsable de la rubrique Maghreb, Isabelle Mandraud, auteure d’un invraisemblable ouvrage sur le parcours d’Abdel Hakim Belhadj, N 3 d’Al Qaida et chef des groupements islamistes libyens en Afghanistan, intitulé «Du Djihad aux urnes. Le parcours singulier d’Abdel Hakim Belhadj» (Editions Stock). Avec pour inévitable conséquence, la relégation de la France du rang de chef de file de la coalition islamo-atltantiste à celui d’affinitaire et la promotion de la Russie au rang de co-décideur des affaires du Moyen Orient.

Avec pour inévitable conséquence, la relégation de la France du rang de chef de file de la coalition islamo-atltantiste à celui d’affinitaire et la promotion de la Russie au rang de co-décideur des affaires du Moyen Orient.

... Cette revue de détail nécessairement partielle et non limitative ne signifie en aucune façon qu’il existe, ou que va se créer un front vraiment “marxiste” contre le gauchisme-sociétal qu’on a tendance à assimiler au “marxisme culturel” pour le marier encore plus aisément à l’hypercapitalisme. (Leur “marxisme culturel” est un “marxisme de spectacle”, comme il y a la “société de spectacle” de Debord.) Seule importe cette position d'opposition très diverse à la passion fusionnelle capitalisme-gauchisme-sociétal, comme un socle continuel de critique, de mise en évidence et de dénonciation du simulacre capitalisme-gauchisme-sociétal.

... Cette revue de détail nécessairement partielle et non limitative ne signifie en aucune façon qu’il existe, ou que va se créer un front vraiment “marxiste” contre le gauchisme-sociétal qu’on a tendance à assimiler au “marxisme culturel” pour le marier encore plus aisément à l’hypercapitalisme. (Leur “marxisme culturel” est un “marxisme de spectacle”, comme il y a la “société de spectacle” de Debord.) Seule importe cette position d'opposition très diverse à la passion fusionnelle capitalisme-gauchisme-sociétal, comme un socle continuel de critique, de mise en évidence et de dénonciation du simulacre capitalisme-gauchisme-sociétal.

Au total les définitions de la propagande suggèrent pourtant des conditions minimales :

Au total les définitions de la propagande suggèrent pourtant des conditions minimales :

Pourtant les démocraties grecques antiques n’ont pas été des régimes populistes.

Pourtant les démocraties grecques antiques n’ont pas été des régimes populistes.

L'Eurasisme comme phare idéologique malgré les frasques de Douguine ; nous nous devons de le justifier, parce que nous pensons et persistons à penser malgré les mauvais temps ukrainiens et le brouillard néo-souverainiste que l'orientation eurasiste est l'expression idéologique la plus immédiate vers la « révolution conservatrice ».

L'Eurasisme comme phare idéologique malgré les frasques de Douguine ; nous nous devons de le justifier, parce que nous pensons et persistons à penser malgré les mauvais temps ukrainiens et le brouillard néo-souverainiste que l'orientation eurasiste est l'expression idéologique la plus immédiate vers la « révolution conservatrice ».

Que dit le maître à penser de Georges Soros ? En substance, qu’une société ouverte, au contraire d’une société fermée, distingue ce qui relève du droit de ce qui relève de la culture. Le philosophe explique que la société ne doit plus être soudée par des valeurs partagées mais par des lois qui respectent le droit naturel et n’entravent pas le pluralisme des idées ou des croyances. Une société ouverte fondée sur des lois acceptables par tous les hommes peut, et même doit selon Popper, être multiculturelle et multiraciale. En résumé, Popper, inspiré par le républicanisme « français », nous explique que les cultures doivent perdre leur caractère sociétal sous l’effet de lois culturicides. La loi émanant de l’identité doit s’effacer devant une loi abstraite émanant de l’universalité. Le philosophe propose un

Que dit le maître à penser de Georges Soros ? En substance, qu’une société ouverte, au contraire d’une société fermée, distingue ce qui relève du droit de ce qui relève de la culture. Le philosophe explique que la société ne doit plus être soudée par des valeurs partagées mais par des lois qui respectent le droit naturel et n’entravent pas le pluralisme des idées ou des croyances. Une société ouverte fondée sur des lois acceptables par tous les hommes peut, et même doit selon Popper, être multiculturelle et multiraciale. En résumé, Popper, inspiré par le républicanisme « français », nous explique que les cultures doivent perdre leur caractère sociétal sous l’effet de lois culturicides. La loi émanant de l’identité doit s’effacer devant une loi abstraite émanant de l’universalité. Le philosophe propose un