… des feuxde Bengale chinois avec des frites française – à la mode jacobine – et une vinaigrette russe

Par James Howard Kunstler

Le 1er janvier 2021

Source Clusterfuck Nation

Au moment où j’écris, l’élection présidentielle n’est toujours pas réglée, avec des événements dramatiques potentiels pendant les premiers jours de la nouvelle année. Je ne suis pas convaincu que M. Trump soit dans une position aussi faible que les médias l’ont fait croire en ces mois post-électoraux de brouillard et de brouhaha politiques. La réunion du 6 janvier du Sénat et de la Chambre pour confirmer les votes du collège électoral pourrait encore propulser les choses dans une terra incognita de monstruosité politique constitutionnelle. La tension monte. La démonstration publique de cette semaine, faite par Jovan Hutton Pulitzer, de la facilité de piratage en temps réel des machines à voter de Dominion a certainement plongé les législateurs de l’État de Géorgie dans un abîme de réflexion, et cette démonstration pourrait avoir des conséquences dans la confrontation de mercredi prochain [6 Janvier, NdT] à Washington DC.

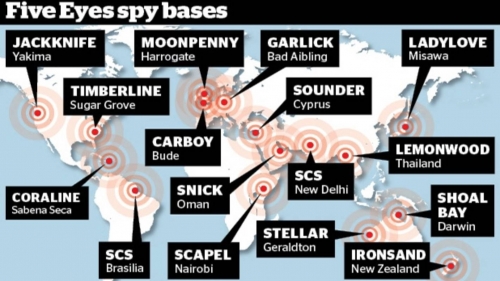

Il peut y avoir d’autres surprises de la onzième heure dans la partie Trump de l’échiquier. Comme je l’ai affirmé lundi, nous n’avons toujours rien entendu de la part de Ratcliffe, le Directeur National du Renseignement, et vous pouvez être sûr qu’il est assis sur quelque chose, peut-être quelque chose d’explosif, disons, des preuves de l’ingérence de la CIA dans les élections. Il y a eu des indices inquiétants de quelque chose de tordu à Langley [siège de la CIA] depuis des semaines. Le Département de la Défense, sous le Secrétaire Miller, a repris toutes les fonctions opérationnelles de terrain de la CIA avant Noël – «Fin des coups tordus pour vous !» C’était une grosse affaire. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles la directrice de la CIA, Gina Haspel, aurait été d’une certaine manière détenue, destituée et …peut-être pire. Elle était, après tout, chef de la CIA à Londres à l’époque où certaines des pires manigances du RussiaGate étaient concoctées, impliquant les personnages internationaux mystérieux, Stefan Halper, Josepf Mifsud et Christopher Steele. M. Ratcliffe a semblé se battre avec la CIA dans les semaines qui ont suivi les élections au sujet de la lenteur à fournir des documents qu’il avait exigés.

Que sait d’autre M. Trump au sujet de cette rumeur de querelle inter-institutionnelle ? Ou un certain nombre d’autres questions délicates entourant l’élection, ainsi que des questions concernant le harcèlement qu’il a subi à la suite du coup d’État de quatre ans dirigé par ses antagonistes de l’État Profond – dont beaucoup sont à la CIA. Que sait-il de l’infiltration de la Chine dans nos affaires nationales, dont l’entreprise de la famille Biden traitant avec des entreprises liées au PC Chinois n’est qu’un élément ? Ou de la relation de la Chine avec les machines à voter de Dominion – la Chine aurait acquis une participation de 75% dans l’entreprise aussi récemment qu’en octobre.

Dans tous les cas, le président a interrompu ses vacances en Floride avant le réveillon du Nouvel An pour rentrer à Washington. Sa ligne de conduite est qu’il veut épuiser toutes les procédures légales prescrites pour contester le décompte du vote du 3 novembre. Et si rien de tout cela ne permet de corriger le résultat, il pourrait passer à… autre chose. Si même les preuves, révélées publiquement jusqu’ici, des stratagèmes de trafic d’influence de la famille Biden à l’étranger sont vraies – et que les e-mails et les mémorandums commerciaux de l’ordinateur portable de Hunter semblent authentiques – alors il serait du devoir de M. Trump d’empêcher Joe Biden de devenir président. Et en dehors du processus constitutionnellement mandaté par la législature nationale, cela lui laisserait une sorte d’autre action exécutive d’urgence.

M. Trump a appelé à une gigantesque manifestation de ses partisans le 6 janvier à Washington. Il ne les a pas appelés là-bas pour le voir se faire humilier. Quelque chose va se passer. Vous pouvez le sentir dans l’air. Je parierai bien que Donald Trump sera celui qui posera la main sur la bible le 20 janvier. Un hic possible à tout cela : l’année 2021 va être une glissade très difficile, avec de nombreux inconforts, traumatismes et choses que l’Amérique devra abandonner derrière elle. Quiconque occupera le bureau ovale sera submergé par les ennuis. En théorie, j’aurais préféré voir un Démocrate démêler cet affreux sac de nœuds, ne serait-ce que pour le récompenser de toute sa mauvaise foi et de son sale combat des quatre dernières années. Mais M. Trump est apparemment prêt à assumer ce fardeau et, dans une telle urgence existentielle, il est susceptible d’être un meilleur leader que le vieux White Joe corrompu et incapable.

D’accord, je vais juste sortir de mon trou et vous éclabousser avec un tas de prévisions personnelles dans ce chapitre principal, et si vous êtes intéressé, vous pouvez continuer à affiner avec les arguments ci-dessous. Je suis reconnaissant à tous les lecteurs motivés de venir ici deux fois par semaine, et à ceux d’entre vous qui maintiennent mon navire à flot avec le soutien de Patreon. Je vous souhaite une année 2021 saine, physiquement et mentalement, déterminée et droite !

Un cahier de doléances pour 2021

- L’élection est réexaminée, la fraude soustraite du décompte et le président Trump est déclaré vainqueur.

- Le vote par correspondance pour le second tour du Sénat de Géorgie est disqualifié car une fraude systématique est révélée. Stacey Abrams est mise en examen pour avoir organisé la fraude.

- Un certain nombre de célébrités politiques, des créatures du marais de Washington DC, des arnaqueurs de K-Street – repère des think-tanks comploteurs – des personnalités des médias et des dirigeants d’entreprises de la Big Tech sont arrêtés et accusés de crimes graves liés à la fraude électorale.

- La CIA est purgée et réduite à un rôle strictement analytique pour conseiller l’exécutif.

- Le FBI est également purgé ; Le directeur Wray est accusé d’entrave à la justice.

- À la suite du renversement du récit électoral des médias d’information – et des résultats réels des élections – Black Lives Matter et Antifa sont lâchés sur un certain nombre de villes pour provoquer des destructions considérables, mais finissent par se faire botter le cul par les troupes fédérales. Les maires qui ont livré leurs villes aux ravages sans réagir sont arrêtés, accusés de complicité d’insurrection et démis de leurs fonctions en attendant leur procès.

- Nancy Pelosi a été remplacée à la présidence de la Chambre. Mitch McConnell a été remplacé comme chef de la majorité au Sénat.

- L’avocat américain John Durham porte des accusations contre les avocats impliqués dans l’enquête Mueller, notamment Andrew Weissmann, Aaron Zebly, Brandon Van Grack et Jeanie Rhee. M. Mueller est désigné comme co-conspirateur non inculpé en raison d’insuffisance mentale.

- Un procureur spécial est nommé pour enquêter sur les opérations de l’entreprise familiale Biden ; les mises en accusation suivent fin 2021.

- Le marché boursier entre dans une déflation longue et profonde de la valeur des actifs au cours des premier et deuxième trimestres et rebondit le reste de l’année. Le S & P tombe à 550 points ; le Dow Jones moins de 10 000 ; et le Nasdaq sous les 3000.

- L’indice DXY dollar tombe sous les 80 au 2ème trimestre, et les 60 en fin d’année.

- Le PIB américain a baissé de 40% à la fin de 2021.

- La production de pétrole aux États-Unis – sans le gaz naturel liquéfié – a baissé de 40%, fin 2021.

- Le système bancaire est en plein désarroi en raison du non-paiement des loyers et des hypothèques. Le gouvernement fédéral intervient avec des paiements directs pour secourir les locataires. Les propriétaires en défaut sont autorisés à rester dans leur maison à titre provisoire – ce qui n’est jamais révisé.

- Une épidémie de peste bubonique s’installe chez les sans-abri de Los Angeles alors que les rats prolifèrent dans leurs campements.

- Les fonds de pension s’effondrent alors que la chaîne brisée des paiements de loyer et d’hypothèque détruit les bénéfices des placement immobiliers.

- Le gouvernement fédéral est contraint d’organiser des programmes massifs de distribution de nourriture.

- Des millions de personnes se sont inscrites dans des projets de création d’emplois dans le cadre du New Deal – certains d’entre eux intéressants.

- La ville de New York a été contrainte de réduire le service de métro au strict minimum alors que l’argent s’épuise.

- Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a été évincé de ses fonctions.

- George Soros et plusieurs directeurs d’ONG financées par celui-ci, sont accusés de crimes de racket et de financement de campagne électorale.

- General Motors, Chrysler et Ford recommencent à quêter une protection contre les faillites. Cette fois, leurs actifs sont vendus et réorganisés en petites entreprises. Pas de renflouement.

- Le virus Covid disparaît de la scène au 3ème trimestre, mais le carnage économique persiste. Une énorme quantité de matériel de restauration est vendue à 10% de sa valeur.

- Le bitcoin «Hodler» [thésauriseur] devient bitcoin «Solders» en tant que réservoir de crypto monnaie.

- L’hystérie « Woke » [Éveillée] s’évapore alors que les Américains luttent contre les problèmes désespérants de la réalité quotidienne.

- L’effondrement de l’enseignement supérieur commence sérieusement alors que le racket des prêts universitaires implose. Des dizaines de collèges et même d’universités doivent fermer ; d’autres diminuent considérablement la voilure dans un effort désespéré pour continuer.

- Les célébrités hollywoodiennes s’excusent en masse pour leur comportement passé de «Woke», implorent le pardon des victimes et des fans. Néanmoins, l’effondrement de l’industrie cinématographique se poursuit alors que, après la Covid, les Américains recherchent désespérément la compagnie d’autres personnes au lieu des divertissements en conserve, dont ils ont marre.

- Le sport professionnel s’effondre à mesure que le modèle économique échoue. Les Américains appauvris lancent des ligues locales de base-ball et de football à bas prix.

- Twitter et Facebook deviennent des services publics.

La crise de la Covid et l’effondrement économique

Je n’aurai pas grand chose à dire sur le virus de la Covid-19 que d’autres ont probablement mieux analysé ailleurs, alors je vais être bref. Dans le brouillard de la pandémie, il est difficile de savoir qui, ou quoi, croire. L’épidémie au début de 2020 a induit des réponses officielles similaires et des changements sociaux dans de nombreux autres pays, soulevant la question : le monde entier a-t-il été couillonné ? Si c’est le cas, c’était une sacrée acrobatie. Était-il conçu comme une couverture pour activer le très prolixe « Great Reset » ? Plus d’informations ci-dessous.

Un grand mystère est de savoir comment, en Chine, la maladie semblait principalement contenue à Wuhan et dans sa province du Hubei, et à quelle vitesse ce pays l’a surmontée par rapport à tant d’autres endroits dans le monde où la maladie a persisté et a connu un second souffle à l’automne. Cela dit, il est évident qu’en Amérique, le virus a été exploité de manière opportuniste par la Résistance et ses serviteurs des médias d’information, d’abord pour rendre M.Trump aussi mauvais que possible, puis pour promouvoir le système de vote par correspondance qui a conduit à une élection criblée de fraude.

Une grande partie de la confusion sur la maladie elle-même – ventilateurs ou non … masques ou non … hydroxychloroquine ou pas … confinements ou pas – a fini par porter atteinte à l’autorité des experts médicaux et scientifiques comme le Dr Anthony Fauci, Deborah Birx, le chirurgien général Adams, le NIH et la FDA, et n’est toujours pas réglé à la satisfaction de nombreuses personnes. Et, comme si nous n’avions pas déjà eu un problème assez important de défaillance de l’autorité institutionnelle, cet échec scientifique s’ajoutait à notre corrosion culturelle déjà aiguë. Je me méfie des statistiques concernant le vrai nombre de cas et la manipulation officielle des décès dus à la Covid-19, mais en réalité venant d’autres causes, ainsi que des tests qui ont produit à tant de fausses conclusions. Il semble assez évident en ces semaines tendues après les élections que le New York Times, CNN et d’autres médias ont travaillé pour intensifier l’hystérie de la Covid et détourner l’attention du public des nouvelles émergentes sur les élections contestées.

Ce qui est assez clair à propos de l’épisode de la Covid-19 à ce jour, c’est à quel point la réponse du gouvernement des États a nui aux petites entreprises américaines qui représentent au moins 40% de l’économie. Selon Bloomberg News, plus de 110 000 restaurants ont fermé leurs portes, dont 17% d’entre eux sont définitivement fermés, avec sûrement d’autres à venir avec les restrictions hivernales. Plus de trois millions d’employés ont perdu leur emploi dans cette seule industrie. Les données de l’Université de Californie à Santa Cruz indiquent que près de 317 000 petites entreprises ont fermé entre février et septembre, dont 60% pour de bon.

Les affaires économiques du pays étaient dans un désordre considérable avant que le virus de la Covid-19 ne jette les choses dans un désarroi encore plus grand. Des décennies de délocalisation industrielle ont décimé la classe ouvrière. Dans une grande partie du Flyover Country [zone pauvre des USA, agricole et industrieuse située entre les deux rives océaniques opulentes, seulement survolée par les jets, NdT], la classe ouvrière a été réduite à une oisiveté démoralisante, et à la dépendance, avec un taux de suicide remarquablement élevé, en particulier pour les hommes. La situation ne s’est que légèrement améliorée sous le président Trump, qui, finalement, s’est heurté à pratiquement toutes les entreprises américaines, qui appréciaient très bien les avantages de la délocalisation.

Je crois que la classe ouvrière retournera au travail, et non pas dans les usines américaines géantes du type que nous avions dans les années 60, mais parce que les filets de sécurité sociale du gouvernement seront à court de moyens financiers dans la décennie à venir. Ainsi, ils n’auront d’autre choix que de travailler – en même temps que de nombreuses activités automatisées, et dont nous avons profité, ne fonctionneront plus. Une grande partie de cette automatisation a été appliquée, par exemple, dans l’agriculture, où une personne pouvait labourer ou récolter des centaines d’acres par jour dans la cabine climatisée d’une machine de plusieurs millions de dollars guidée par GPS, permettant au conducteur de regarder des films pendant qu’il «travaillait». Eh bien, ce modèle agro-commercial est sur le point de faire faillite. L’échelle est totalement erronée et les besoins en capital sont trop exorbitants. Conclusion : de nombreux ouvriers désœuvrés ont un avenir dans le travail agricole. Ils ne le savent pas encore. Attendez-vous également à plus d’opportunités en tant que domestiques à mesure que la société américaine devient plus nettement hiérarchisée et dans des couches plus élaborées que simplement les riches et les pauvres. C’est loin d’être un mauvais résultat, si vous considérez combien il est important pour la psychologie humaine d’avoir une place dans ce monde, à la fois en termes de but et de lieu où vivre. Et, de toute façon, à quel point la situation actuelle de l’ancienne classe ouvrière est-elle envieuse en tant que toxicomane, souvent sans abri et suicidaire ? Souhaitez-vous que les choses restent ainsi ou pouvez-vous imaginer de nouveaux arrangements sociaux pour répondre aux nouvelles réalités économiques ?

La consolidation du commerce en quelques entreprises géantes telles que Walmart, Target, Amazon avait atteint un sommet mortel et tragique avant la Covid-19, détruisant tous les organismes intermédiaires de l’écosystème commercial et des milliers de rues principales, locales et commerçantes, dans le processus. Avec les confinements liés à la crise de la Covid-19, les grandes entreprises étaient en quelque sorte exemptées de fermeture. Bien qu’elles semblent triompher pour le moment, ces chaînes nationales d’usines de merchandising géantes sont dans leur phase finale crépusculaire. Comme je le répéterai sûrement dans cette prévision, la tendance macro-économique est à la réduction d’échelle et à la relocalisation partout et dans toutes les activités. Les chaînes de magasins et les grandes surfaces dépendent de systèmes et d’arrangements qui ne persisteront pas, par exemple les longues lignes d’approvisionnement en provenance des usines asiatiques. La fin de l’automobile de masse se révélera également problématique pour le commerce à grande échelle répandu dans les paysages suburbains. Et, bien sûr, le modèle commercial d’Amazon de livraison à domicile pour absolument tout et n’importe quoi, était parfaitement adapté à la crise de Covid-19 – bien qu’à plus long terme, son modèle se révélera fatalement défectueux, car il dépend du transport de chaque article à ses clients, et la raison deviendra évidente plus bas.

L’échec catastrophique de tant de petites entreprises en Amérique jusqu’en 2020 fournira les semences pour une renaissance lorsque les géants tomberont. Un grand nombre d’équipement seront disponibles pour trois fois rien. Les loyers seront bon marché. Les gens entreprenants devront faire attention à l’endroit où ils décident de s’installer pour de nouvelles entreprises : plutôt Main Street [Les gens ordinaires, NdT] qu’un centre commercial vide. La consolidation fonctionnera d’une manière différente – non pas pour agrandir les entreprises, mais pour rapprocher de nombreuses petites entreprises dans des lieux où les gens peuvent se rendre sans voiture – ce que l’on appelait autrefois un quartier d’affaires, un centre-ville ou une rue principale. L’Amérique n’aura pas besoin d’autant d’infrastructures commerciales qu’avant 2020, et pas d’autant de restaurants. Mais nous aurons besoin de certaines de ces choses, bien que d’une autre manière. Je peux aussi imaginer de nouvelles entreprises qui auraient été impensables il y a un an. À un moment donné, lorsque la Covid-19 sortira de la scène, les gens voudront très fortement se réunir avec d’autres personnes. Pensez à ouvrir une salle de danse ou une discothèque avec de la musique live, voire un théâtre.

L’économie américaine était déjà entrée dans une zone structurelle dangereusement fragile avant que la Covid-19 n’entre sur scène. Comme Tim Morgan et Gail Tverberg le soutiennent si bien dans leurs blogs respectifs, l’économie est un système énergétique qui, sous sa forme techno-industrielle avancée, dépend absolument des combustibles fossiles, qui sont devenus un problème au cours des deux dernières décennies, conduisant au présent point d’inflexion entraînant la décroissance, le début d’une longue urgence et ce que d’autres appellent un quatrième tournant. Tout cela converge, vraiment. Nous sommes entrés dans un état de contraction, et il est dans la nature des grands organismes économiques de passer de la contraction à l’effondrement assez rapidement, car les interconnexions complexes de leurs systèmes se ramifient et amplifient les échecs dans un jeu de domino. Le virus a rendu tout pire et plus rapide.

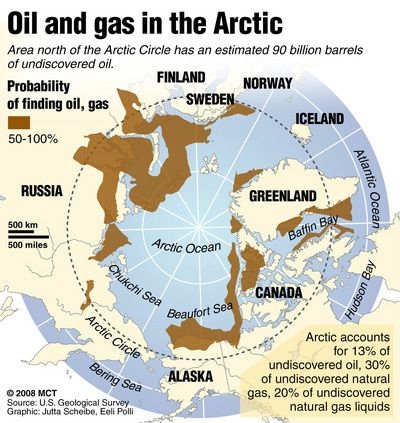

Le pétrole

Presque personne n’a prêté attention à l’histoire du pétrole cette année avec toutes les effrayantes distractions de la Covid-19, les ravages économiques des confinements et les élections capricieuses. L’histoire du pétrole est probablement plus importante que tout autre facteur dans la situation actuelle et est en grande partie responsable du désordre économique des États-Unis, où tout fonctionne avec du pétrole et notre business modèle d’affaires est foutu. La décroissance change tout.

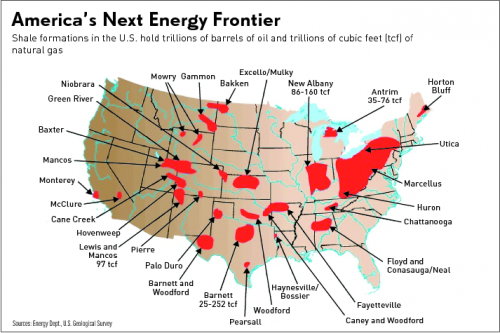

De 2000 à 2008, nous étions sur la pente descendante de notre approvisionnement en pétrole conventionnel – le genre de pétrole où il suffit de percer un trou dans le sol pour voir jaillir la manne, ou, au pire, l’aspirer par une pompe – l’un dans l’autre, une procédure simple. En 2008, la production totale de pétrole aux États-Unis était inférieure à 5 millions de barils par jour, en baisse par rapport à l’ancien pic de production d’un peu moins de 10 millions de b/j en 1970. Et bien sûr, notre consommation a continué d’augmenter à environ 20 millions de b/j en 2008. Donc, nous importions l’essentiel de notre pétrole à l’époque.

Cela a créé de terribles problèmes pour notre balance des paiements dans le commerce international, mais nous avons truqué cela en prétendant pendant des décennies que les déficits n’ont pas d’importance, comme le disait le Vice-président Dick Cheney. Le résultat, via les opérations réconfortantes et pernicieuses de la financiarisation – c’est-à-dire le remplacement d’une économie de production par une économie basée sur la pure manipulation de la monnaie et de ses instruments spéculatifs, les produits dérivés – a provoqué la grande crise financière de 2008-2009. La crise a été annoncée à l’été 2008 avec un prix du baril de pétrole frôlant les 150 dollars – ce qui a mis à rude épreuve ce qui restait de véritable industrie productive. La dynamique en jeu a incité les autorités politiques à cesser de réglementer les inconduites sauvages dans la finance et la banque, alors qu’elles tentaient de remplacer l’économie productive par des jeux d’argent hasardeux. Ces malversations se sont surtout manifestées dans l’immobilier et dans les obligations hypothécaires titrisées «innovantes» qui ont été refourguées à bon prix par les banques. Les crimes abscons ont été largement relatés ailleurs – par exemple dans mon livre de 2012 Too Much Magic. Mais considérez également que toutes les fraudes hypothécaires du début des années 2000 reposaient sur les derniers avatars de l’expansion suburbaine, et comprenez que la banlieue était entièrement à la merci de l’automobile de masse, qui dépendait d’un pétrole abordable.

Ainsi, le pétrole a frôlé les 150 dollars, l’économie a vacillé, les banques et les constructeurs automobiles ont dû être renfloués et les interventions de la banque centrale sont devenues la norme, y compris la politique de taux zéro de la Réserve fédérale, un levier désespéré pour maintenir l’apparence d’une bonne santé économico-financière. Et cela a conduit au «miracle du pétrole de schiste».

C’était plus une cascade qu’un miracle, vraiment. Premièrement, vous aviez une suite de techniques qui pouvaient être employées pour extraire la dernière goutte de pétrole provenant d’une roche mère autrement improductive. Ces techniques comprenaient le forage horizontal guidé par informatique et l’injection de fluides et de produits chimiques pour fracturer la roche imperméable et libérer le pétrole. C’était la «fracturation». Ce n’était pas nouveau mais n’avait pas été développé comme une activité majeure lorsque des sources plus faciles étaient disponibles. C’était très différent de l’ancienne méthode simple consistant à forer un trou dans le sol et à le laisser s’écouler hors de la roche perméable. L’ancienne méthode simple coûtait environ un demi-million de dollars (en dollars courants) par puits pour forer et démarrer la production. Le pétrole de schiste, avec toutes ses complications, coûte entre 6 et 12 millions de dollars par puits. Les anciens puits de pétrole conventionnels des années 1960 ont produit des milliers de barils par jour pendant des décennies. Les nouveaux puits de schiste ont produit une centaine de barils par jour pendant la première année et s’épuisaient au bout de quatre ans. Le taux de déplétion était horrible.

Le pétrole de schiste a été rendu possible grâce aux politiques de prêts faciles et à taux d’intérêt extrêmement bas de la Réserve fédérale. Ils ont rendu disponible beaucoup de capitaux bon marché et des centaines de milliards ont migré vers les nouveaux gisements de pétrole de schiste dans l’espoir de générer d’excellents revenus réguliers. Les grands investisseurs institutionnels comme les fonds de pension et l’assurance recherchaient en particulier des revenus fiables avec des taux d’intérêt obligataires très bas en raison de la politique de la Fed. Ils pensaient nager dans les dividendes des sociétés pétrolières de schiste et les flux de revenus provenant des prêts aux foreurs de schiste qui rapportaient plus que les bons du Trésor américain. Une chose est sûre, pensaient-ils : l’Amérique ne cesserait pas d’avoir besoin de beaucoup de pétrole. Ainsi, le pétrole de schiste semblait être une chose sûre. Sauf qu’au bout de quelques années, il s’est avéré que personne ne gagnait d’argent en produisant ce genre de pétrole.

Il en coûte tellement cher de sortir ces trucs du sol. Et le taux d’épuisement était si sauvage que vous deviez forer et re-forer sans cesse. Et ce qui était pire, l’économie avait évolué au point où il n’y avait plus de valeur stabilisée pour le prix du pétrole. Le pétrole à plus de $75 détruisait le modèle commercial des activités industrielles productives qui reposaient sur du pétrole bon marché ; tandis que le pétrole à moins de $75 affectait les sociétés pétrolières parce qu’elles ne pouvaient pas faire de profit à la sortie du puits. Le mélodrame s’est déroulé sur dix ans à travers plusieurs cycles d’assouplissement quantitatif de la Fed – création de monnaie ex-nihilo – et des augmentations incessantes de déficits publics. Les compagnies pétrolières elles-mêmes ont été prises dans le «syndrome de la reine rouge» (voir Alice au Pays des merveilles) dans lequel elles produisaient autant et aussi vite qu’elles le pouvaient juste pour maintenir leur trésorerie pour rembourser leurs prêts, sans générer de profit, et un bon nombre d’entreprises ne pouvaient même pas assurer leurs remboursements de prêts, de sorte que le schiste a été un effondrement total pour elles et elles ont fait faillite. Tout a atteint son paroxysme au début de 2020.

Juste avant que le virus de la Covid-19 ne frappe, la production de pétrole de schiste s’élevait à plus de 9 millions de barils par jour, avec environ 4 millions supplémentaires provenant du pétrole conventionnel, du pétrole offshore et du gaz naturel liquéfié (GPL), pour un total de près de 13 millions de barils par jour pour la production pétrolière américaine, un nouveau record ! C’était 3 millions de b/j de plus que le pic précédent de 1970, à un peu moins de 10 millions de b/j. Un exploit ! À cela s’ajoutent un peu moins de 5 millions de b/j de GPL. La consommation quotidienne aux États-Unis était d’environ 20 millions de b/j à l’approche de 2020. Elle est tombée brièvement lors de la panique initiale de la Covid à environ 15 millions de b/j et a un peu rebondi à environ 18 millions de b/j à l’automne 2020. Ainsi, la production semblait être égale à notre consommation.

Cependant, la qualité du pétrole a faussé l’équation de «l’indépendance pétrolière». Le pétrole de schiste avait tendance à être ultra léger, composé principalement de distillats de qualité essence. Bien, l’Amérique utilise beaucoup d’essence parce que nous roulons partout et sans cesse. Le problème est que l’huile de schiste contient peu des distillats lourds essentiels : le carburant diesel, dont dépendent l’industrie du camionnage et de la machinerie lourde, le carburant d’aviation, essentiellement du kérosène, un carburant lourd pour le chauffage domestique et les moteurs des navires. Pas plus que ces près de 5 millions de barils par jour de GPL, qui n’étaient en réalité utilisés que mélangé au pétrole lourd, qui était principalement ce que les États-Unis ne produisaient pas et n’étaient pas bien équipés pour raffiner. En fin de compte, les États-Unis ont dû échanger beaucoup d’essence avec d’autres pays pour obtenir des distillats plus lourds afin de maintenir l’économie en marche. Cela a fonctionné, mais c’était gênant et impliquait une quantité énorme de transport. Ainsi, la situation pétrolière américaine à la sortie de 2019 était superficiellement stable mais fragile.

Mais à l’orée de 2020, la production de pétrole de schiste s’effondrait. Le manque de rentabilité a fini par rattraper l’industrie. Les investisseurs ont finalement remarqué que les producteurs de pétrole de schiste ne pouvaient pas gagner d’argent. À un moment donné au printemps 2020, avec la Covid-19, les marchés pétroliers ont été si bouleversés par l’effondrement de la demande que le pétrole sur le marché à terme s’est enfoncé jusqu’à une valeur négative surréaliste de -$40 le baril. Il s’est rapidement redressé à la valeur positive de $30 à $40, ce qui était loin d’être suffisant pour que le secteur du pétrole de schiste réalise un profit. Par conséquent, les entreprises ne pouvaient pas obtenir de nouveaux financements pour poursuivre leurs merveilleuses opérations «Red Queen», et sans nouveau financement, elles ne pouvaient pas maintenir leur trésorerie… alors elles ont craqué. Trente-six producteurs ont déposé le bilan en 2020, dont Chesapeake, Oasis, Lonestar, Ultra, Whiting et Chaparral. Les sociétés de services pétroliers qui sont sous-traitées pour effectuer le forage et la fracturation hydraulique ont également fait faillite.

La production de pétrole de schiste a chuté d’environ 2,7 millions de b/j de mars à mai 2020, s’est un peu rétablie en milieu d’année, et a de nouveau trébuché avec la vague hivernale du virus. L’analyste pétrolier Steve St Angelo prédit que la production totale de pétrole aux États-Unis – schiste et tout le reste – se situera à la baisse entre 9,5 et 10 millions de b/j en 2021, ce qui nous ramènerait aux niveaux de 1970 alors que la population du pays n’était que de 205 millions d’habitants – comparé à plus de 330 millions aujourd’hui. Donc, c’est beaucoup moins de pétrole par habitant, pour le voir sous un autre angle. L’analyste pétrolier indépendant Art Berman prévoit un krach de production plus grave d’ici le milieu de l’année 2021, soit environ la moitié de ce qu’il était à la fin de l’année 2019. Nafeez Ahmed, directeur de l‘Institute for Policy Research & Development, appelle simplement cela la fin de l’ère du pétrole. Ahmed dit qu’elle «commencera au cours des 30 prochaines années, et continuera jusqu’au siècle prochain.»

Je crois que cela diminuera beaucoup plus rapidement parce que la baisse de la production est si destructrice pour le business model de la société industrielle qu’elle entraînera un désordre économique, social et politique évident. Tout ce désordre générera des boucles de rétroaction auto-alimentées rendant un retour aux niveaux précédents de confort, de commodité, de prospérité et d’ordre beaucoup moins probable. L’effet net sera un niveau de vie beaucoup plus bas parmi les pays autrefois «avancés», ainsi qu’une diminution des populations. Nous vivons juste le début de ce processus avec la destruction de la classe moyenne américaine. C’est l’essence même de la longue urgence. Nous ne pouvons tout simplement pas dire, pour le moment, jusqu’où ces dynamiques nous conduiront, et à quelle vitesse. 2021 est susceptible d’afficher un désordre intense aux États-Unis, alors que les gens chancellent sous le poids de la faillite des petites entreprises, de la détérioration continue des conditions économiques , et que les griefs politiques sont amplifiés par l’incapacité institutionnelle à prendre en compte, voire à résoudre, nos nombreux problèmes et dilemmes.

Quant à la transition vers une «économie durable» alimentée par des «énergies renouvelables» telles que l’énergie solaire et éolienne, cela n’arrivera tout simplement pas – à moins que vous n’évoquiez les attelages de bœufs et le bois de chauffage, et une population humaine d’environ 10% de celle que la planète porte actuellement. Tous nos fantasmes sur une utopie high-tech tirée par le vent et le soleil dépendent d’une économie de combustibles fossiles pour produire et transporter le matériel nécessaire, puis les pièces de rechange, et cela à l’infini. Cela ne vaut pas la peine d’aller plus loin sur ce sujet ici, mais si vous voulez voir des arguments plus élaborés, ils figurent dans mon récent livre Living in the Long Emergency (BenBella Books, 2020).

La soi-disant Grande réinitialisation [Great Reset]

La vie aux États-Unis et dans d’autres pays «avancés» se réinitialisera, mais pas de la façon dont la plupart des gens qui bavardent à propos de «la grande réinitialisation» le pensent ou le disent.

Il y a sûrement des groupes, des gangs, des cliques et des assemblées de sorciers dans le monde qui sont en accord sur la façon dont les choses pourraient fonctionner et comment elles les dirigeraient à leur avantage, dans leur hypothétique disposition idéale des choses. Par exemple, la soi-disant «clique de Davos». Qui sont-ils ? Un agrégat de banquiers, d’influenceurs du marché, de politiciens, de magnats des affaires, d’entrepreneurs de la High-Tech, d’éphèbes et d’érastes hollywoodiens, de fomenteurs de coups fourrés et de garçons de courses qui ont beaucoup d’influence financière et politique dans leur propre royaume, mais pas assez collectivement pour mener à bien le genre de coup d’État mondial qui se profile derrière le fantasme paranoïaque standard du Great Reset. Le fait qu’ils se rencontrent dans le décor ultra-luxueux d’un film de James Bond chaque année attise une fascination, une envie, une colère et une paranoïa terribles qu’ils sont capables de tout au-delà d’un festival de m’as-tu-vu, fayotage, léchage de cul, auto-congratulation qui sont les activités réelles du meeting de Davos.

D’autre part, aux États-Unis, au moins, il y a trop de gens méprisés, avec des armes légères, endurcis par des années de mauvaise foi et de malhonnêteté émanant du complexe politique / médiatique / élitiste, pour juste se courber et accepter de se faire mettre par une bande d’aristo-totalitaires séditieux, aux prétendus rêves de lèse-majesté grâce une rédemption marxiste nostalgique-de-la-boue. Si vous avez le moindre doute sur la façon dont les gens en colère avec des armes légères et beaucoup de munitions pourraient perturber les élites condescendantes, il suffit de passer en revue les événements au Moyen-Orient ces vingt dernières années et d’imaginer ces dynamiques transférées au Kansas.

Qu’est supposé être le fantasme de cette «réinitialisation» ? Un «nouvel ordre mondial», un fantasme d’un gouvernement mondial unifié, ce qui est absurde parce que la tendance majeure en ce moment de l’histoire mondiale est à l’opposé de la consolidation et de la centralisation du pouvoir, et se situe plutôt du côté de l’éclatement, de la réduction d’échelle et de la relocalisation. Pourquoi ? Comme vous l’avez vu dans le chapitre Économie, parce que l’échelle, la hauteur et la portée de toutes nos activités doivent être réduites pour survivre dans les conditions post-industrielles de rareté des ressources et des capitaux. Et cela se produira que cela nous plaise ou non et malgré les objections de quiconque.

Qu’y a-t-il d’autre dans le sac à malice du Great Reset ? Soi-disant une monnaie mondiale unique, également absurde pour des raisons déjà exposées – à moins que vous ne parliez d’or et d’argent, qui peuvent éventuellement devenir le moyen d’échange universellement accepté, et la réserve de valeur, l’indice des prix, etc. si la contraction post-industrielle est assez sévère et destructive. Mais les «monnaies numériques» – laissez tomber ça – en particulier aux États-Unis, car trop de gens ne sont pas «bancarisés» ou dépendent d’une autre manière de l’argent liquide dans l’économie informelle grise à la va-comme-j’te-pousse – et il y en aura beaucoup plus de ces types, alors que la classe moyenne se fait pilonner plus loin dans la boue de la tranchée – plus une longue cohorte de personnes, capables de numériser, mais tout simplement grincheuses d’être parquées dans un cul-de-sac de surveillance tous-azimuts, dont un grand nombre se battront jusqu’au bout pour empêcher les crypto-dollars parrainés par le gouvernement de remplacer ce qui était autrefois considéré comme de l’argent. Et si, dans le cas peu probable où la rébellion échoue, elle reviendra à l’or et à l’argent par défaut – et cela pourrait littéralement signifier par défaut.

Maintenant, je vous concède qu’il y a des problèmes indiscutables avec toutes les principales devises, en particulier le dollar américain, et elles sont toutes susceptibles de finir sans aucune valeur à terme pour toutes les raisons habituelles et traditionnelles. Le dollar américain est particulièrement vulnérable car son statut de monnaie de «réserve» mondiale – un moyen d’échange fiable dans le commerce mondial – n’est plus compatible avec la véritable situation financière de notre pays, qui souffre d’une obésité financière morbide avec une dette qui ne sera jamais remboursée – une phase terminale. Il y aura, au bout du compte, une sorte de défaut de paiement, soit de la manière la plus simple en déclarant carrément le non-paiement aux détenteurs d’obligations et aux créanciers, soit en créant sournoisement une hyperinflation pour détruire la valeur du dollar. Si l’un ou l’autre de ces événements se produit, la nation sera plongée dans un grave désordre social et politique, l’anathème sera jeté, les gens seront frappés, et il faudra un certain temps avant que les subtilités du contrat social ne se recollent, par exemple un accord visant à introduire un «nouveau dollar» quelconque pour remplacer l’ancien en ruine. À ce moment-là, les anciens États-Unis pourraient ne plus être debout intacts, et il appartiendrait aux États ou aux régions de régler la question de l’argent.

Je ne pense pas qu’elle sera réglée avec une nouvelle monnaie numérique pour les raisons exposées ci-dessus, mais aussi parce que la monnaie numérique est totalement dépendante d’Internet, qui, à son tour, dépend totalement d’un réseau électrique fiable, et les deux systèmes sont susceptibles de sombrer dans les convulsions sociopolitiques entraînées par un effondrement financier. Non seulement les transactions deviendraient impossibles, mais les moyens qui garantissent la propriété de l’argent – «portefeuilles» ou fichiers – pourraient être définitivement perdus, anéantissant avec eux les fortunes. Cela inclut évidemment Bitcoin et les choses similaires. La blockchain est aussi solide que la chaîne, et sans Internet, il n’y a pas de chaîne du tout. Donc, encore une fois, l’or et l’argent doivent entrer dans l’épure, peut-être en soutenant une monnaie papier, peut-être en circulation sous forme de pièces de monnaie.

En attendant une telle crise, très peu de la vie quotidienne en découlerait comme avant 2020. Nous verrons une Grande Réinitialisation, d’accord, mais pas de bouillie totalitaire distribuée à la plèbe à partir des vapeurs des cuisines de Davos ou de tout autre service de restauration d’élite. Ce sera un phénomène émergent et auto-organisé, de A à Z, dans lequel les gens devront improviser, au quotidien, de nouveaux systèmes locaux pour obtenir de la nourriture, organiser un foyer et créer des activités commerciales autour de leurs besoins les plus fondamentaux : la production alimentaire, le transport, le commerce, la fabrication, l’approvisionnement en énergie, les soins médicaux, les nettoyages, la construction, et cetera.

Je dis depuis un moment que cela reviendrait peut-être à «un retour au médiéval». Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Eh bien, ça y est. Voici votre Grande Réinitialisation à vous. Tenez-vous prêt et préparez-vous à foncer.

L’abîme regarde derrière lui

Le moratoire fédéral sur les expulsions adopté par le Congrès avec l’arrivée au printemps 2020 de la Covid-19 expirera à la fin du mois de janvier dans l’état actuel des choses, exposant 30 millions de locataires au risque de devoir quitter leur logement. En plus, 28 millions de propriétaires de maison ont été placés dans un moratoire hypothécaire. Que se passera-t-il dans un mois ? Eh bien, d’une part, ne négligez pas le fait tout simple que ces moratoires n’excusent personne de devoir payer tous les arriérés de loyer et les arriérés de versements hypothécaires qui ont été suspendus pendant l’année. Le gouvernement fédéral ne peut tout simplement pas continuer à agir comme cela éternellement parce que cela gronde dans le système bancaire. Si les propriétaires ne sont pas payés de leurs loyers, ils ne peuvent pas payer leur prêt hypothécaire – et la plupart des biens immobiliers locatifs sont hypothéqués pour autoriser un flux de trésorerie, le paiement des impôts et un modèle commercial cohérents. Les propriétaires ne peuvent pas non plus payer leurs impôts locaux aux municipalités, États et gouvernement américain. Les villes sont particulièrement touchées par l’effondrement des recettes fiscales, car elles ne peuvent pas continuer à réparer les infrastructures, ni couvrir les retraites ou financer les écoles, c’est le cercle vicieux de la dégradation urbaine.

Comment les gens qui ont perdu leurs entreprises et leurs moyens de subsistance vont-ils trouver l’argent pour compenser ces arriérés ? Ils ne le pourront probablement pas. Jusqu’à présent, il n’y a pas de discussion nationale sur ce problème, mais nous voyons les premiers signes d’une réponse émotionnelle dans les rébellions de la rente sous la bannière «annulez le loyer». Ce dilemme met en évidence la probabilité d’une campagne du gouvernement fédéral pour renflouer les locataires et les propriétaires, et/ou une campagne pour le programme qui a fait ses premiers pas lors des primaires Démocrates de 2020, le «revenu de base universel» (UBI). L’un ou l’autre de ces événements a de bonnes chances de se produire alors que l’effondrement économique des États-Unis se poursuit et que les politiciens paniquent.

Ces programmes ne fonctionneront pas. Dès qu’ils seront renfloués de leurs anciennes dettes, les locataires et les «propriétaires» de maisons commenceront à accumuler de nouveaux arriérés s’ils n’ont pas assez pour générer un revenu régulier, ou tout simplement ne peuvent pas parce que l’économie est totalement brisée. Et maintenant, quoi ? Un autre renflouement dans six mois ? Toute la création monétaire pour faire tourner ce moulin à eau de la futilité ne fera qu’accélérer l’inflation et la dépréciation du dollar car de plus en plus d’argent est créé à partir de rien pour ces renflouements et ces dons. Le type de revenu universel évoqué lors des primaires de 2020, en particulier par le candidat Andrew Yang, s’élevait à 1 000 dollars par mois. La plupart des locataires ne pourraient probablement pas couvrir leurs loyers mensuels avec cela, sans parler de tous les autres éléments du coût de la vie. Alors quoi ? $5000 par mois ? Si vous voulez donner de grosses sommes d’argent pour rien, pourquoi ne pas simplement faire de chaque Américain pauvre un millionnaire ? … Et puis regarder le prix d’un sandwich monter jusqu’à $150.

Une crise parallèle a également mûri dans l’immobilier commercial alors que les entreprises s’adaptent à leurs employés travaillant à domicile et tentent de sortir de leurs baux – ou simplement renoncer si leurs baux doivent être renouvelés. L’immeuble de bureaux n’est peut-être pas tout à fait une chose du passé, mais ce ne sera pas comme avant 2020, et le problème est plus aigu dans un endroit comme New York ou Chicago où le centre-ville est coincé avec des mégastructures qui sont passées du statut d’actif à celui de passif pratiquement du jour au lendemain. Nous n’avons aucune idée de ce qu’ils vont devenir, mais je doute qu’ils soient réaménagés en appartements pour deux raisons, d’abord le coût serait inabordable, et d’autre part la tour d’appartements n’est qu’un accessoire de celle de bureaux et si les tours de bureaux sont obsolètes, les tours d’appartements le seront aussi.

Cela conduit à ce que je dis depuis que j’ai écrit Too Much Magic : nos villes vont se contracter considérablement; le processus va devenir douloureux ; et il y aura des batailles pour savoir qui habitera les quartiers qui, pour une raison ou une autre, conservent leur valeur – les fronts de mer, les vieux quartiers de petite taille et les maisons de faible hauteur. Covid-19 plus les émeutes et les pillages en ville ont incité les gens qui en avaient les moyens à se réinstaller à la hâte dans les banlieues. Mais cette tendance est un faux semblant. Face aux problèmes pétroliers que nous rencontrons, les banlieues suivront rapidement les villes dans l’inutilité et le dysfonctionnement. Les personnes qui y ont déménagé l’année dernière découvriront qu’elles ont commis une grave erreur, surtout si elles ont acheté une maison.

Cela conduit à ce que je dis depuis que j’ai écrit Too Much Magic : nos villes vont se contracter considérablement; le processus va devenir douloureux ; et il y aura des batailles pour savoir qui habitera les quartiers qui, pour une raison ou une autre, conservent leur valeur – les fronts de mer, les vieux quartiers de petite taille et les maisons de faible hauteur. Covid-19 plus les émeutes et les pillages en ville ont incité les gens qui en avaient les moyens à se réinstaller à la hâte dans les banlieues. Mais cette tendance est un faux semblant. Face aux problèmes pétroliers que nous rencontrons, les banlieues suivront rapidement les villes dans l’inutilité et le dysfonctionnement. Les personnes qui y ont déménagé l’année dernière découvriront qu’elles ont commis une grave erreur, surtout si elles ont acheté une maison.

Le changement le plus permanent se fera vers les petites villes et cités américaines, des lieux adaptés aux réalités énergétiques, et aux faibles ressources en capital, qui nous attendent, y compris la nécessité de vivre plus près de l’endroit où la nourriture est cultivée.

Ce fiasco existentiel national en boule de neige suggère certainement la nécessité de réorganiser l’économie américaine et les choix sont assez difficiles. Le parti Démocrate et toute la secte du côté gauche sont enclins à tenter un contrôle centralisé de l’activité économique d’une manière qui ressemble fortement aux gigantesques expériences nationales du XXe siècle qui portaient le nom de socialisme. Désolé, mais je veux dire … comment pouvez-vous l’appeler autrement ? Il n’existe plus vraiment dans la pratique, même pas en Chine, qui n’est plus qu’un État totalitaire racketeur. Le XXe siècle a été un moment de l’histoire où tout a vraiment pris de l’ampleur, et avec lui est venu le souhait de contrôler tout cela avec des gouvernements nationaux. Il a été mis à l’épreuve dans de nombreux endroits et partout il s’est terminé par la tyrannie, des difficultés et le meurtre de masse.

La dynamique des choses a changé. Elles s’est inversée. Elle se contracte. Donc, l’autre choix que nous avons est de suivre ce courant, de réduire les choses que nous faisons, le terrain que nous occupons et la gamme de phénomènes que nous pensons pouvoir contrôler. Ce sera en fin de compte le seul choix, bien sûr, car le besoin d’un nouveau socialisme étatiste va à l’encontre de l’impulsion actuelle de l’histoire, et donc contre la nature. Cela échouera et nous devrons ensuite utiliser le programme que le Zeitgeist [l’esprit du temps] propose réellement.

Les Illuminés Éveillés

Parfois, les sociétés chient dans leurs frocs et deviennent folles et c’est un peu ce qui est arrivé à l’Amérique en 2020. La détresse s’était accumulée pendant des années, surtout depuis la grande crise de 2008-2009 lorsque la classe moyenne a commencé à se dissoudre pour de bon. Maintenant, leurs enfants adultes perçoivent que l’avenir sera très différent du passé récent et que leurs espoirs et leurs rêves programmés ne correspondent pas à ce que cet avenir exige réellement d’eux : rigueur, réalisme, sérieux et droiture. C’est trop pour eux. C’est trop douloureux. Et ils ne sont pas prêts pour cela. Ils se replient dans la fantaisie, le cynisme et l’ambiguïté. Donc, au lieu de la vertu, nous avons le simulacre de la vertu et, chez les adultes qui devraient être mieux informés, le genre de comportement de chipie que vous constatez chez les filles de 13 ans.

Le terrain a été préparé par une société qui a choisi de transformer la plupart de ses activités institutionnalisées importantes en rackets, plus particulièrement l’enseignement supérieur, qui est entré dans une expansion métastatique tardive alimentée par le racket des prêts garantis par le gouvernement. Le racket de prêts a permis aux universités et aux collèges d’augmenter leurs frais de scolarité de manière extravagante, ce qui les a incités à considérer leurs étudiants surendettés et surpayés comme des clients, ce qui a évolué vers une flagornerie se pliant à tous leurs souhaits [le client est roi, non ? NdT].

Déjà en place comme héritage des années 1960, se trouvait l’appétence de croisés et d’activistes, en révolte contre les indignités bourgeoises de leur propre vie confortable, à faire cause commune avec toutes les autres «victimes de l’oppression» pour monter un théâtre à vocation carriériste. Ils ont concocté des programmes d’études de disciplines stupides pour diverses cohortes de victimes en mal d’identité afin de monétiser leurs obsessions de griefs, et tout a fonctionné à merveille jusqu’à ce que la Covid-19 déchire les campus et commence à faire exploser tout le modèle commercial. Et maintenant, les inscriptions dans les collèges diminuent d’environ 20% pour 2021, un grand nombre d’écoles moins bien dotées cesseront leurs activités, mais d’autres écoles mieux dotées suivront bientôt.

Une autre chose s’est produite parallèlement aux hystéries de griefs sur les campus. La campagne d’un demi-siècle pour les droits civiques – qui s’est soldée par une impasse, avec toutes les politiques destructrices de services sociaux à la famille de la fin du XXe siècle – est devenue un échec si manifestement embarrassant, avec une classe inférieure hostile et dangereuse, que, dans une posture de honte et de dépit abjects, tout le libéralisme blanc a dû trouver une excuse, qui a finalement pris le nom de Critical Race Theory avec, en figure de proue, son credo du racisme systémique.

Donc : Black Lives Matter, basé sur le fantasme que les policiers blancs étaient engagés dans un génocide contre les personnes de couleur. En vérité, ce que vous avez vu avec Trayvon Martin à Sanford, FLA, Michael Brown à Ferguson, MO, Tamir Rice, à Cleveland OH, et une longue série de martyrs instagrammés, était une série d’incidents, au mieux extrêmement ambigus, et, au pire, d’adolescents ayant un mauvais contrôle de leurs impulsions en agissant de manière susceptible de leur causer de gros problèmes. Et puis, enfin, avec la folie Covid-19 arrivant sur la terre, et la hausse des températures autour du Memorial Day, est venu George Floyd, ex-détenu d’âge moyen et récidiviste – invasion de domicile, vol à main armée, etc. – parfois star du porno, arnaqueur, toxicomane qui «retournait vivre» à Minneapolis, pris au piège sous le genou de l’officier Derek Chauvin….

Black Lives Matter peut être simplement compris comme une agitation bien financée, et par «agitation», j’entends un programme pour s’approprier malhonnêtement les biens d’autrui, une variante grossière du « vol à la tire » dans la rue. BLM affiche également une patine de falsification morale, à savoir son prétendu credo «marxiste» – une tentative de paraître intelligent et politique là où il est en fait purement et simplement criminel. En réalité, c’est juste une force destructrice, un moyen de punir ses ennemis présumés, en particulier la police qui est censée – mais pas en réalité – perpétrer un génocide raciste. Cela touche plus généralement le Wokesterism [l’idéologie des Éveillés] sous tous ses aspects, de la théorie critique de la race pour effacer la culture, au jeu #Me Too. Son objectif est la coercition, le désir de bousculer les autres, de trouver des excuses pour les punir et de le faire pour le plaisir sadique de les voir se tortiller, souffrir, perdre leur gagne-pain et périr. C’est ça. Le reste est de la pure connerie.

Au cours de la nouvelle année, le carnage économique en cours sera si grave que la nation n’aura peut-être pas le temps d’analyser les subtilités de la théorie et de la philosophie du Wokesterism, ou la patience d’entendre les explications fastidieuses des plaintes identitaires. Les femmes devront arrêter de prétendre être une version alternative des hommes et commencer à concevoir un rôle plausible pour elles-mêmes en tant que division complémentaire de la race humaine dans une lutte nouvelle et dure pour prospérer. Les cris des Éveillés «raciste, raciste, raciste» ne seront plus accueillis par des génuflexions, des excuses et des câlins. Les allégations de victimisation spéciale seront ridiculisées lors des réunions publiques. Pour la première fois depuis des décennies aux États-Unis, tout le monde devra prendre sa propre mesure et fermer sa gueule à ce sujet. [Vous serez mesuré avec les mesures dont vous vous serez servi, Mathieu 7.2, NdT] Les temps difficiles sortiront l’Amérique de ses fantasmes spongieux et concentreront des millions d’esprits sur la satisfaction de leurs besoins fondamentaux sans câlins de maman, trophées de participation, ou saut d’obstacle par affirmative action.

Antifa, un autre auxiliaire Woke avec un très mauvaise comportement, a passé la majeure partie de l’année Covid-19 confiné, en tant qu’espace social pour les rencontres de jeunes comme tous les lieux sociaux habituels – campus, bars, cafés, fêtes, concerts, etc. À Seattle, WA, Portland, OR, Minneapolis, MN, Philly, PA, et NYC, NY, où des politiciens irréfléchis ont forcé la police à se retirer, ou l’ont paralysée en interdisant d’utilisation de la force, ou les ont tout simplement licenciés en masse, dans ces lieux donc, les émeutiers Antifa ont découvert qu’il était particulièrement amusant de jouer à des versions pour adultes de capture-le-drapeau ou au gendarme et au voleur lors des chaudes nuits d’été avec les flics. Ils ont pu porter des tenues de combat de rue sensass et brandir des parapluies contre les attaques de gaz, et les jeunes hormones mâles ont exécuté des actes de bravoure avec des feux d’artifice, des skateboards, des battes de base-ball et, plus d’une fois, hélas, des armes à feu. S’ils étaient arrêtés par la police, le procureur local les laissait repartir et beaucoup sont retournés aux émeutes amusantes à maintes reprises, tout l’été.

Beaucoup de biens ont été endommagés, des statues d’Américains célèbres ont été abattues, peintes à la bombe, cassées, décapitées. Les entreprises qui avaient assez de mal à rester à flot sous les confinements liés à la Covid-19 ont vu leurs vitrines brisées, du matériel et des marchandises pillés. Cinquante ans plus tard, les vieux Antifas ridés se rappelleront à quel point c’était romantique, mais en 2021, le public perdra patience face à d’autres singeries des Antifas dans les rues. Ils verront juste leurs petits parapluies déchiquetés et leurs culs bottés, et ils retourneront vite, pipi-pipi-pipi, à ce qu’est aujourd’hui un crash-pad, ou au sous-sol chez maman. Nous apprendrons également une chose ou deux sur qui finançait les Antifas en 2020, en payant les billets d’avion pour organiser leurs émeutes amusantes ville après ville, et nous nous assurerons qu’ils étaient bien approvisionnés en palettes de briques, parpaings et vaporisateur. Beaucoup d’Antifas d’aujourd’hui seront les ouvriers agricoles de demain. Après avoir passé leur jeunesse dans les pillages, la drogue, les jeux de genre il/elle/ça, et leurs téléphones portables, ils ne seront qualifiés pour rien d’autre.

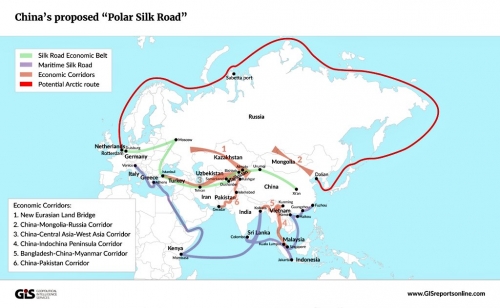

Feuxde Bengale chinois avec vinaigrette russe

Donald Trump a tenté de mettre la pagaille dans l’ordre des choses établi entre les États-Unis et la Chine, qui s’était constamment retourné contre notre propre intérêt national. Pendant quelques décennies, ils nous ont envoyé des produits manufacturés bon marché et nous leur avons envoyé des bons du Trésor américain. La Chine a assez bien aimé cet arrangement, mais cela ne fonctionnait vraiment pas si bien pour nous. Leur ayant cédé notre secteur manufacturier, à eux et à tout le monde en Asie de l’Est, notre classe ouvrière n’avait plus d’emplois décents et était de plus en plus obligée d’acheter toutes ces choses bon marché fabriquées en Chine, même à des prix Walmart bas, très bas. Donc, M. Trump a craqué à ce sujet et a infligé des droits de douane sur les produits chinois, et ils ont récemment vendu des bons du Trésor américain au lieu de les empiler comme avant. Ils détiennent toujours plus de 1000 milliards de dollars, et ils ne peuvent pas se débarrasser de tout en même temps sans en détruire la valeur. Et nous achetons encore beaucoup de choses en Chine, même si la relation est maintenant très tendue.

Certains disent que nous sommes en guerre avec la Chine, que c’est un nouveau type de guerre, une guerre d’information et d’infiltration. Qu’est ce que la Chine possède aux États-Unis, qui et quoi ? Le peuple américain commence à le découvrir. Dieu sait que notre communauté du renseignement est peu fiable. Peut-être que la Chine possède maintenant notre CIA. C’est peut-être pour cela que M. Trump a été si occupé à éliminer les divers avantages et moyens de la CIA. Nous avons appris avec certitude qu’ils ont acheté et payé le candidat Démocrate à la présidence, Joe Biden, grâce à une série d’accords commerciaux lucratifs conclus par son fils, Hunter, avec la filiale d’une agence de renseignement détenue par la Chine. Personne ne semble s’en soucier pour le moment – mais peut-être qu’on s’en souciera davantage à l’approche de son hypothétique investiture.

Il est assez clair que la Chine a fait une offre à un membre du Congrès Eric Swalwell (D-CA), membre Démocrate du Comité de renseignement de la Chambre des représentants. Ils ont envoyé un adorable petit biscuit de fortune nommé Fang Fang en Californie il y a quelques années, lorsque M. Swalwell était membre du conseil municipal de Dublin, en Californie, et elle est restée avec lui pendant des années, recueillant l’argent de la campagne et l’aidant à gagner un siège au Congrès. Selon la rumeur, il jouait à cache-cache le melon d’hiver pendant des années. Était-il vendu ? Personne ne semble s’en soucier pour le moment. Cela va peut-être changer.

Et, bien sûr, nous avons appris il y a quelque temps que la sénatrice Diane Feinstein (D-CA) avait un chauffeur et un gérant chinois (national) pendant vingt ans, y compris durant ses années en tant que présidente de la commission du Renseignement du Sénat. Il s’est rendu en Chine lorsque son identité d’espion a été révélée. Tout le monde s’en fout. C’est ainsi que nous sommes devenus un pays de mauviettes.

La Chine, apparemment, a des milliers et des milliers d’agents soigneusement placés dans toute l’Amérique, en particulier dans les grands centres de recherche universitaires et les entreprises technologiques américaines et même dans les médias d’information. Des rapports indiquent qu’une société chinoise a acheté une participation de 75% dans Dominion Voting Systems pour 400 millions de dollars à Staple Street Capital en octobre 2020 dans le cadre d’un accord ténébreux passé par la banque suisse UBS. Il a été démontré que les machines à voter de Dominion utilisées lors des récentes élections nationales américaines étaient connectées à Internet, même si, conformément à la loi, elles ne sont pas autorisées à le faire. Bizarre, non ? Connecté à qui ? Jusqu’à présent, personne ne semble s’en soucier.

Oh, et il y a presque un an, il y a eu un cadeau du Nouvel An lunaire de la Chine à l’Amérique : la Covid-19.

Merci, Chine. Que savons-nous réellement de la façon dont cela s’est passé ? Apparemment, ils sont occupés, alors que j’écris, à détruire des échantillons de virus dans le laboratoire de Wuhan.

Cette guerre informationnelle et économique entre la Chine et les États-Unis jusqu’à présent va-t-elle se réchauffer et devenir un autre type de guerre ? Je ne pense pas qu’il y ait grand-chose à faire pour que la Chine emprunte cette voie. Quoi qu’il en soit, ils ont tout en main en attendant de voir si leur garçon de courses acheté et payé, M. Biden, deviendra réellement président et peut-être aussi dans l’attente de voir exactement comment les États-Unis s’effondreront l’année prochaine. Ils perdront beaucoup de clients pour les meubles de jardin et autres produits divers, mais ils n’auront alors plus à se soucier que nous surveillions toute leur activité ailleurs dans le monde, où, avouons-le, il se passe beaucoup de choses.

Le principal à savoir est que la Chine est presque aussi fragile que nous, mais de différentes manières. Ils n’ont pas beaucoup de réserves de pétrole, et ils brûlent près de 13 millions de barils par jour, dont ils produisent près de 5 millions et importent le reste. Ce n’est pas une bonne situation, et pas sensiblement meilleure que la nôtre. Leur système bancaire est au moins aussi déglingué que le nôtre, probablement pire, puisque leurs banques n’ont qu’à répondre au PC Chinois et qu’elles peuvent éponger toute blessure au cœur. Une dépression mondiale pourrait créer de graves problèmes de chômage pour eux, et donc une pression politique sur, et au sein du PC Chinois. Pour 2021. Si, par hasard, Donald Trump se retrouve à la Maison Blanche, les choses pourraient devenir un peu plus inattendues.

Il y a quelques jours à peine, des rapports ont révélé que le président Xi Jinping subirait une chirurgie cérébrale pour l’aggravation d’un anévrisme. Cela impliquera une lutte de pouvoir au sein du PC Chinois au cas où l’opération ne se passerait pas bien. Je ne peux pas confirmer ces rumeurs, mais c’est comme ça … je dis ça je dis rien …

La Russie semble la mieux placée pour éviter les désordres économiques de l’Occident et les mécontentements de la Chine. La Russie a déjà connu un effondrement économique et politique traumatisant et en est sortie plus allégée, rationalisée et viable. En raison des sanctions américaines punitives, elle a dû développer une économie de remplacement des importations, répondant davantage à ses propres besoins. Elle a environ deux fois plus de réserves de pétrole prouvées que les États-Unis et moins de la moitié de notre population. Elle a régulièrement acquis des réserves d’or et a fait du foin au sujet de la création d’une monnaie adossée à l’or – ce qui serait une véritable nouveauté dans un monde de monnaie fiduciaire. Elle a une population bien éduquée et relativement homogène de personnes capables qui se sont remises psychologiquement de la foutaise politique de 75 ans du communisme. Elle possède un arsenal d’armes nucléaires hypersoniques de renommée mondiale. Elle a un leadership politique rationnel et intelligent. Et la Russie vient de passer une loi stipulant que quiconque porte de fausses accusations #MeToo contre un autre citoyen encourt cinq ans de prison. On regarde avec admiration !

L’Europe

Putain … oubliez-ça. Pas de pétrole. Pas de quoi bander. Enterrée dans la dette. Échec des filets de sécurité sociale. Plus d’un million d’immigrants musulmans hostiles qui cherchent à agrandir la faille. En 2021, l’UE s’effondrera et les États s’efforceront désespérément de consolider leurs économies. Ils ne réussiront pas. Les troubles suivront et les gouvernements tomberont. Angela Merkel fait ses adieux au Volk. Boris Johnson fera face à un vote de censure au Parlement. Macron survivra et deviendra très dur, mais la France devient pauvre et aigrie. Tout le monde commence à dire de belles choses sur Victor Orban.

Voilà tout le champ de bataille. Pardonnez-moi de ne laisser de côté qu’environ dix mille autres sujets et problèmes, y compris le changement climatique, dont je dirai seulement : croyez-y ou pas, nous avons des choses plus urgentes à craindre.

Bonne année à tout le monde !

James Howard Kunstler

Traduit par jj, relu par Hervé pour le Saker Francophone

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Charles Mesloh, professeur de criminologie à Florida Gulf Coast University, a dit sur NBC 2 News qu’il était choqué que Cho ait pu tuer 32 personnes avec deux armes de poing sans entraînement spécialisé. Mesloh a immédiatement supposé que Cho avait dû utiliser un fusil de chasse ou un fusil d’assaut.

Charles Mesloh, professeur de criminologie à Florida Gulf Coast University, a dit sur NBC 2 News qu’il était choqué que Cho ait pu tuer 32 personnes avec deux armes de poing sans entraînement spécialisé. Mesloh a immédiatement supposé que Cho avait dû utiliser un fusil de chasse ou un fusil d’assaut.

Une victime de ces expériences fut Cathy O’Brien, qui immédiatement après la fusillade répéta les révélations dans son dernier livre, selon quoi Blacksburg en Virginie est un lieu central pour les programmes de contrôle mental qui sont encore en cours aujourd’hui.

Une victime de ces expériences fut Cathy O’Brien, qui immédiatement après la fusillade répéta les révélations dans son dernier livre, selon quoi Blacksburg en Virginie est un lieu central pour les programmes de contrôle mental qui sont encore en cours aujourd’hui. Les chercheurs s’intéressant aux assassinats par des supposés « dingues isolés » retombent toujours sur des indications faisant penser à des expériences de contrôle mental par la CIA. Le meilleur exemple est Sirhan Sirhan, l’assassin de Bobby Kennedy. Il s’avéra que Sirhan était dans un état de transe complète après avoir pressé la gâchette et qu’il ne pouvait même pas se souvenir d’avoir tiré sur Kennedy lorsqu’il fut interrogé sur l’incident quelques jours après. L’avocat de Sirhan, Lawrence Teeter, a présenté des indications concluantes selon lesquelles Sirhan était sous contrôle mental.

Les chercheurs s’intéressant aux assassinats par des supposés « dingues isolés » retombent toujours sur des indications faisant penser à des expériences de contrôle mental par la CIA. Le meilleur exemple est Sirhan Sirhan, l’assassin de Bobby Kennedy. Il s’avéra que Sirhan était dans un état de transe complète après avoir pressé la gâchette et qu’il ne pouvait même pas se souvenir d’avoir tiré sur Kennedy lorsqu’il fut interrogé sur l’incident quelques jours après. L’avocat de Sirhan, Lawrence Teeter, a présenté des indications concluantes selon lesquelles Sirhan était sous contrôle mental.

Lynne Olson

Lynne Olson

Other pro-intervention movies were:

Other pro-intervention movies were:

America First and isolationism still matter. Indeed, the isolationists were not proved wrong. They could claim that they had kept America neutral until it was attacked by a treacherous foe. They did, however, make mistakes that can be discussed in retrospect.

America First and isolationism still matter. Indeed, the isolationists were not proved wrong. They could claim that they had kept America neutral until it was attacked by a treacherous foe. They did, however, make mistakes that can be discussed in retrospect.

Cependant, les organisations de la société civile, à l’image de l’ACLU (American Civil Liberties Union)

Cependant, les organisations de la société civile, à l’image de l’ACLU (American Civil Liberties Union)

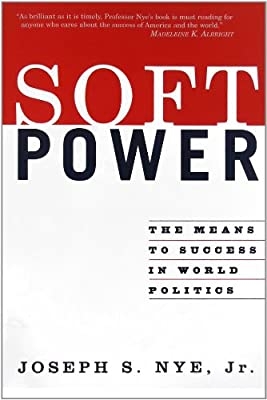

La puissance économique douce de l'Amérique s'est construite autour de cette idée fausse. Les États-Unis ont soutenu l'émancipation des peuples vis-à-vis de l'oppression coloniale et, en même temps, ont soutenu les notions de "porte ouverte" et de libre-échange. Une de leurs principales critiques à l'égard des empires coloniaux européens était les échanges privilégiés entre ces empires et leurs métropoles. Le Commonwealth a été particulièrement visé lors des négociations du GATT (1947) et Washington a refusé de signer la Charte de La Havane (1948) qu'il avait souhaitée mais qui maintenait le principe des "préférences impériales" entre les pays européens et leurs colonies.

La puissance économique douce de l'Amérique s'est construite autour de cette idée fausse. Les États-Unis ont soutenu l'émancipation des peuples vis-à-vis de l'oppression coloniale et, en même temps, ont soutenu les notions de "porte ouverte" et de libre-échange. Une de leurs principales critiques à l'égard des empires coloniaux européens était les échanges privilégiés entre ces empires et leurs métropoles. Le Commonwealth a été particulièrement visé lors des négociations du GATT (1947) et Washington a refusé de signer la Charte de La Havane (1948) qu'il avait souhaitée mais qui maintenait le principe des "préférences impériales" entre les pays européens et leurs colonies.

En effet, la doctrine maritime américaine a fait preuve d'une constance de plusieurs siècles depuis qu'elle a été élaborée pour la première fois par Alfred Thayer Mahan, l'influent amiral qui a systématisé les bases théoriques de l'influence de la puissance maritime sur l'histoire, fournissant aux États-Unis l'étoile polaire qui a guidé leur politique navale dans le monde entier depuis la fin du XIXe siècle. Pour Mahan, en effet, les États-Unis étaient les héritiers nécessaires de l'empire maritime britannique, un héritage qui les a élevés au rang de "véritable île contemporaine", d'"île majeure" et qui, après être devenu le seul État à avoir atteint une hégémonie régionale complète, sûrs de leur "caractère insulaire" à l'échelle du continent, ont projeté leur puissance navale dans le monde entier grâce à leur domination sur la puissance maritime. Et dans cette optique, les États-Unis empêchent tout autre acteur de devenir hégémonique dans sa propre région, ce qui impliquerait l'expulsion de la marine américaine des eaux de cette région.

En effet, la doctrine maritime américaine a fait preuve d'une constance de plusieurs siècles depuis qu'elle a été élaborée pour la première fois par Alfred Thayer Mahan, l'influent amiral qui a systématisé les bases théoriques de l'influence de la puissance maritime sur l'histoire, fournissant aux États-Unis l'étoile polaire qui a guidé leur politique navale dans le monde entier depuis la fin du XIXe siècle. Pour Mahan, en effet, les États-Unis étaient les héritiers nécessaires de l'empire maritime britannique, un héritage qui les a élevés au rang de "véritable île contemporaine", d'"île majeure" et qui, après être devenu le seul État à avoir atteint une hégémonie régionale complète, sûrs de leur "caractère insulaire" à l'échelle du continent, ont projeté leur puissance navale dans le monde entier grâce à leur domination sur la puissance maritime. Et dans cette optique, les États-Unis empêchent tout autre acteur de devenir hégémonique dans sa propre région, ce qui impliquerait l'expulsion de la marine américaine des eaux de cette région.

En 1624, Thomas Morton, un avocat anglais, un des fondateurs du Massachusetts, vendait déjà des armes aux indigènes au nom du vieux paganisme. En 1629, les puritains l'arrêtent après avoir organisé une fête du "mât de mai", équivalent des rites païens de consécration de l'arbre de vie. Ceux qui assistaient à la fête portaient des cornes de cerf et pratiquaient des rites orgiaques. Brûlé à son domicile et arrêté, il est déporté en Angleterre ; il retourne en 1643 en Amérique et est arrêté à nouveau, il meurt en 1647.

En 1624, Thomas Morton, un avocat anglais, un des fondateurs du Massachusetts, vendait déjà des armes aux indigènes au nom du vieux paganisme. En 1629, les puritains l'arrêtent après avoir organisé une fête du "mât de mai", équivalent des rites païens de consécration de l'arbre de vie. Ceux qui assistaient à la fête portaient des cornes de cerf et pratiquaient des rites orgiaques. Brûlé à son domicile et arrêté, il est déporté en Angleterre ; il retourne en 1643 en Amérique et est arrêté à nouveau, il meurt en 1647.

En 1932, le communiste W.Z. Foster a prédit que la destruction de plusieurs facteurs – « enseignement, moralité, éthique, science, art, patriotisme, religion » – était nécessaire pour l’établissement d’un « Nouvel Ordre Mondial »

En 1932, le communiste W.Z. Foster a prédit que la destruction de plusieurs facteurs – « enseignement, moralité, éthique, science, art, patriotisme, religion » – était nécessaire pour l’établissement d’un « Nouvel Ordre Mondial » Dernièrement encore, en 2020, la Fondation Rockefeller s’est vantée d’avoir « financé une révolution sexuelle » par le biais des « rapports Kinsey ». Depuis 1954, on assiste à un blocage efficace des efforts déployés au Congrès pour enquêter sur les travaux sexuels de Kinsey et sur le lien de cause à effet entre la pornographie et l’augmentation incessante des abus sexuels commis sur des enfants. Ceux qui agissent pour les intérêts des Rockefeller ont empêché toute dénonciation publique de Kinsey, non sans promouvoir encore ses conclusions. C’est par l’intermédiaire de Playboy que Hefner, le « héraut de Kinsey », a vendu les mensonges de la Fondation Rockefeller et du protégé de celle-ci.

Dernièrement encore, en 2020, la Fondation Rockefeller s’est vantée d’avoir « financé une révolution sexuelle » par le biais des « rapports Kinsey ». Depuis 1954, on assiste à un blocage efficace des efforts déployés au Congrès pour enquêter sur les travaux sexuels de Kinsey et sur le lien de cause à effet entre la pornographie et l’augmentation incessante des abus sexuels commis sur des enfants. Ceux qui agissent pour les intérêts des Rockefeller ont empêché toute dénonciation publique de Kinsey, non sans promouvoir encore ses conclusions. C’est par l’intermédiaire de Playboy que Hefner, le « héraut de Kinsey », a vendu les mensonges de la Fondation Rockefeller et du protégé de celle-ci.