Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004

Robert Steuckers:

L’Europe face à la globalisation

Conférence prononcée à la tribune de la

“Gesellschaft für Freie Publizistik”, avril 2004 (*)

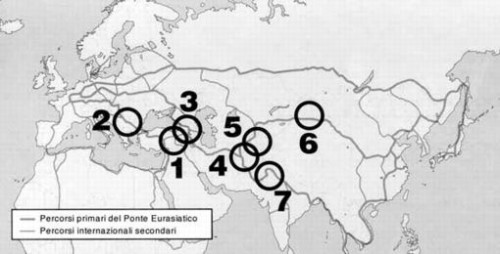

Mon exposé d’aujourd’hui aura bien évidemment une dimension géopolitique, mais aussi une dimension géo-économique, car les grandes voies et les réseaux de communication, sur terre comme sur mer, et la portée des systèmes d’armement les plus modernes, jouent un rôle considérable dans la concurrence actuelle qui oppose l’Europe aux Etats-Unis. L’ampleur de ces voies, de ces réseaux, etc. déterminent les catégories dans lesquelles il convient de penser: soit en termes de peuples, soit en termes d’Empire.

Mon exposé d’aujourd’hui aura bien évidemment une dimension géopolitique, mais aussi une dimension géo-économique, car les grandes voies et les réseaux de communication, sur terre comme sur mer, et la portée des systèmes d’armement les plus modernes, jouent un rôle considérable dans la concurrence actuelle qui oppose l’Europe aux Etats-Unis. L’ampleur de ces voies, de ces réseaux, etc. déterminent les catégories dans lesquelles il convient de penser: soit en termes de peuples, soit en termes d’Empire.

Si l’on parle des peuples, on doit savoir de quoi il retourne. A l’époque des soulèvements populaires au 19ième siècle, les peuples se sont dressés contre les empires multiethniques, qu’ils considéraient comme des “camisoles de force”. A partir de 1848, les Polonais et les Finnois en Russie, les Tchèques et les Italiens sur le territoire où s’exerçait la souveraineté de la monarchie impériale et royale austro-hongroise, les Slaves du Sud et les Grecs au sein de l’Empire ottoman, les Irlandais dans le Royaume-Uni, se sont rebellés ou ont développé un mouvement identitaire qui leur était propre. En France, les mouvements culturels bretons ou provençaux (les “félibriges”) se sont développés dans une perspective anti-centraliste et anti-jacobine.

D’où vient cette révolte générale de type culturel? Elle provient, grosso modo, de la philosophie de l’histoire de Johann Gottfried Herder, pour qui la langue, la littérature et la mémoire historique constituent, chez chaque peuple, un faisceau de forces, que l’on peut considérer comme étant son identité en acte. L’identité est par conséquent spécifique au peuple, ce qui signifie que chaque peuple a le droit de posséder sa propre forme politique et de constituer un Etat selon sa spécificité, taillé à sa mesure et révisable à tout moment. L’avantage de cette perspective, c’est que chaque peuple peut déployer librement ses propres forces et ses propres caractéristiques. Mais cette perspective recèle également un danger: à l’intérieur d’une même communauté de peuples ou d’un espace civilisationnel, la balkanisation menace. Herder en était bien conscient: raison pour laquelle il avait tenté, sous le règne de la Tsarine Catherine II, d’esquisser une synthèse, notamment une forme politique, idéologique et philosophique nouvelle qui devait s’appliquer à l’espace intermédiaire situé entre la Russie et l’Allemagne. Herder rêvait de faire émerger une nouvelle Grèce de facture homérienne entre les Pays Baltes et la Crimée. Les éléments germaniques, baltes et slaves auraient tous concourru à un retour à la Grèce la plus ancienne et la plus héroïque, qui aurait été en même temps un retour aux sources les plus anciennes et les plus sublimes de l’Europe. Cette idée de Herder peut nous apparaître aujourd’hui bien éthérée et utopique. Mais de cette esquisse et de l’ensemble de l’œuvre de Herder, on peut retenir un élément fondamental pour notre époque : une synthèse en Europe n’est possible que si l’on remonte aux sources les plus anciennes, c’est-à-dire aux premiers fondements de l’humanité européenne, au noyau de notre propre spécificité humaine, que l’on veillera à activer en permanence. Les archétypes sont en effet des moteurs, des forces mouvantes, qu’aucun progressisme ne peut éteindre car, alors, la culture se fige, devient un désert, tout de sécheresse et d’aridité.

La “nation” selon Herder

La nation, en tant que concept, était, pour Herder une unité plus ou moins homogène, une unité inaliénable en tant que telle, faite d’un composé d’ethnicité, de langue, de littérature, d’histoire et de moeurs. Pour les révolutionnaires français, la nation, au contraire, n’était nullement un tel faisceau de faits objectifs et tangibles, mais n’était que la population en armes, quelle que soit la langue que ces masses parlaient, ou, pour être plus précis, n’était jamais que le “demos” en armes, ou encore le “tiers état” mobilisé pour étendre à l’infini l’espace de la république universaliste. Tilo Meyer nous a donné une excellente définition de la nation. D’après lui, l’ethnos, soit le peuple selon la définition de Herder, ne peut pas être mis purement et simplement à la disposition du démos. Ne sont démocratiques et populaires, au bon sens du terme, que les systèmes politiques qui se basent sur la définition que donne Herder de la nation. Les autres systèmes, qui découlent des idées de la révolution française, sont en revanche égalitaires (dans le sens où ils réduisent tout à une aune unique) et, par là même, totalitaires. Le projet actuel de fabriquer une “multiculture” relève de ce mixte d’égalitarisme équarisseur et de totalitarisme.

La mobilisation des masses au temps de la révolution française avait bien entendu une motivation militaire: les armées de la révolution acquéraient de la sorte une puissance de frappe considérable et décisive, pour battre les armées professionnelles de la Prusse et de l’Autriche, bien entraînées mais inférieures en nombre. Les batailles de Jemmappes et de Valmy en 1792 l’ont démontré. La révolution introduit un nouveau mode de faire la guerre, qui lui procure des victoires décisives. Clausewitz a étudié les raisons des défaites prussiennes et a constaté que la mobilisation totale de toutes les forces masculines au sein d’un Etat constituait la seule réponse possible à la révolution, afin de déborder les masses de citoyens armés de la France révolutionnaire et ne pas être débordé par elles. L’exemple qu’ont donné les populations rurales espagnoles dans leur guerre contre les troupes napoléoniennes, où le peuple tout entier s’est dressé pour défendre la Tradition contre la Révolution, a prouvé que des masses orientées selon les principes de la Tradition pouvaient battre ou durement étriller des armées de masse inspirées par la révolution. La pensée de Jahn, le “Père Gymnastique”, comme on l’appelait en Allemagne, constitue une synthèse germanique entre la théorie de Clausewitz et la pratique des paysans insurgés d’Espagne. La mobilisation du peuple s’est d’abord réalisée en Espagne avant de se réaliser en Allemagne et a rendu ainsi possible la victoire européenne contre Napoléon, c’est-à-dire contre le principe mécaniste de la révolution française.

Après le Congrès de Vienne de 1815, les forces réactionnaires ont voulu désarmer les peuples. L’Europe de Metternich a voulu rendre caduque, rétroactivement, la liberté politique pourtant promise. Or si le paysan ou l’artisan doit devenir soldat et payer, le cas échéant, l’impôt du sang, il doit recevoir en échange le droit de vote et de participation à la chose politique. Lorsque chaque citoyen reçoit le droit et la possibilité d’étudier, il reçoit simultanément un droit à participer, d’une manière ou d’une autre, aux débats politiques de son pays; telle était la revendication des corporations étudiantes nationalistes et démocratiques de l’époque. Ces étudiants se révoltaient contre une restauration qui conservait le service militaire obligatoire sans vouloir accorder en contrepartie la liberté politique. Ils étayaient intellectuellement leur rébellion par un mixte étonnant dérivé du concept herdérien de la nation et d’idéaux mécanicistes pseudo-nationaux issus du corpus idéologique de la révolution française. A cette époque entre révolution et restauration, la pensée politique oscillait entre une pensée rebelle, qui raisonnait en termes de peuples, et une pensée traditionnelle, qui raisonnait en termes d’empires, ce qui estompait les frontières idéologiques, très floues. Une synthèse nécessairement organique s’avérait impérative. Une telle synthèse n’a jamais émergé, ce qui nous contraint, aujourd’hui, à réfléchir aux concepts nés à l’époque.

La dialectique “peuples/Empire”

Revenons à la dialectique Peuple/Empire ou Peuples/Aires civilisationnelles: à la fin du 18ième siècle et au début du 19ième, nous avions, d’une part, de vastes unités politiques, que la plupart des hommes étaient incapables de concevoir et de visionner, mais, par ailleurs, ces unités politiques de grandes dimensions, mal comprises et rejettées, s’avéraient nécessaires pour affronter la concurrence qu’allait immanquablement imposer la grande puissance transatlantique qui commençait à se déployer. Les colonies espagnoles se sont “libérées”, du moins en apparence, pour tomber rapidement sous la dépendance des Etats-Unis en pleine ascension. Le ministre autrichien de l’époque, Hülsemann, à la suite de la proclamation de la “Doctrine de Monroe”, ainsi que le philosophe français Alexis de Tocqueville,qui venait d’achever un long voyage en Amérique du Nord, lançaient tous deux un avertissement aux Européens, pour leur dire qu’au-delà de l’Atlantique une puissance était en train d’émerger, qui était fondamentalement différente que tout ce que l’on avait connu en Europe auparavant. La politique internationale venait d’acquérir des dimensions véritablement continentales voire globales. L’avenir appartiendrait dorénavant aux seules puissances disposant de suffisamment d’étendue, de matières premières sur le territoire où elles exerçaient leur souveraineté, un territoire qui devait être compact, aux frontières bien délimités et “arrondies”, et non pas aux empires coloniaux dispersés aux quatre vents.

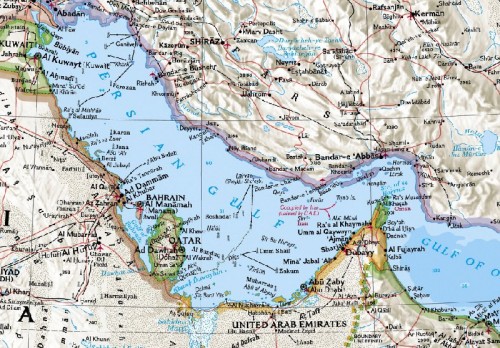

Hülsemann, et après lui Constantin Franz, plaidaient pour une alliance des puissances coloniales dépourvues de colonies, ce qui a conduit notamment à la signature de traités comme celui qui instituait “l’alliance des trois empereurs” (Russie, Allemagne, Autriche-Hongrie) ou à l’application de principes comme celui de “l’assurance mutuelle prusso-russe”. Au début du 20ième siècle, l’alliance qui unissait l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie a voulu réanimer l’homme malade du Bosphore, c’est-à-dire l’Empire ottoman, dont elles voulaient faire un “territoire complémentaire”, source de matières premières et espace de débouchés. Cette volonté impliquait la construction d’un réseau de communications moderne, en l’occurrence, à l’époque, d’une ligne de chemin de fer entre Hambourg et Bagdad (et éventuellement de continuer la ligne de chemin de fer jusqu’à la côte du Golfe Persique). Ce projet recèle l’une des causes principales de la première guerre mondiale. En effet, l’Angleterre ne pouvait tolérer une présence non anglaise dans cette région du monde; la Russie ne pouvait accepter que les Allemands et les Autrichiens déterminassent la politique à Constantinople, que les Russes appellaient parfois “Tsarigrad”.

La leçon de Spengler et d’Huntington

En Europe, les structures de type impérial sont donc une nécessité, afin de maintenir la cohérence de l’aire civilisationnelle européenne, dont la culture a jailli du sol européen, afin que tous les peuples au sein de cette aire civilisationnelle, organisée selon les principes impériaux, puissent avoir un avenir. Aujourd’hui, le Professeur américain Samuel Huntington postule que l’on se mette à penser la politique du point de vue des aires civilisationnelles. Il parle, en anglais, de “civilizations”. La langue allemande, elle, fera la différence, avec Oswald Spengler, entre la notion de “Kultur”, qui représente une force organique, et celle de “Zivilisation”, qui résume en elle tous les acquis purement mécaniques et techniques d’une aire civilisationnelle ou culturelle. Ces acquis atteignent leur apex lorsque les forces issues des racines culturelles sont presque épuisées. Samuel Huntington, que l’on peut considérer comme une sorte de disciple contemporain de Spengler, pense que ces forces radicales peuvent être réactivées, si on le veut, comme le font les fondamentalistes islamistes ou les rénovateurs de l’hindouisme aujourd’hui. Samuel Huntington évoque une aire civilisationnelle “occidentale”, qui regroupe l’Europe et l’Amérique au sein d’une unité atlantique. Mais, pour nous, comme jadis pour Hülsemann et Tocqueville, l’Europe —en tant que source dormante de l’humanité européenne primordiale— et l’Amérique —en tant que nouveauté sans passé sur la scène internationale et dont l’essence est révolutionnaire et mécaniciste— constituent deux pôles fondamentalement différents, même si, à la surface des discours politiques américains, conservateurs ou néo-conservateurs, nous observons la présence de fragments effectivement “classiques”, mais ce ne sont là que les fragments d’une culture fabriquée, vendue comme “classique”, mais dont la seule fonction est de servir de simple décorum. Ce décor “classique” est l’objet d’intéressantes discussions idéologiques et philosophiques aux Etats-Unis aujourd’hui. On s’y pose des questions telles: Doit-on considérer ces éléments de “classicisme” comme les simples reliquats d’un passé européen commun, plus ou moins oublié, ou doit-on les évacuer définitivement de l’horizon philosophique, les jeter par-dessus bord, ou doit-on les utiliser comme éléments intellectuels pour parfaire des manœuvres d’illusionniste dans le monde des médias, pour faire croire que l’on est toujours attaché aux valeurs européennes classiques? Ce débat, nous devons le suivre attentivement, sans jamais être dupes.

L’Europe actuelle, qui a pris la forme de l’eurocratie bruxelloise, n’est évidemment pas un Empire, mais, au contraire, un Super-Etat en devenir. La notion d’ “Etat” n’a rien à voir avec la notion d’ “Empire”, car un “Etat” est “statique” et ne se meut pas, tandis que, par définition, un Empire englobe en son sein toutes les formes organiques de l’aire civilisationnelle qu’il organise, les transforme et les adapte sur les plans spirituel et politique, ce qui implique qu’il est en permanence en effervescence et en mouvement. L’eurocratie bruxelloise conduira, si elle persiste dans ses errements, à une rigidification totale. L’actuelle eurocratie bruxelloise n’a pas de mémoire, refuse d’en avoir une, a perdu toute assise historique, se pose comme sans racines. L’idéologie de cette construction de type “machine” relève du pur bricolage idéologique, d’un bricolage qui refuse de tirer des leçons des expériences du passé. Cela implique que la praxis économique de l’eurocratie bruxelloise se pose comme “ouverte sur le monde” et néo-libérale, ce qui constitue une négation de la dimension historique des systèmes économiques réellement existants, qui ont effectivement émergé et se sont développés sur le sol européen. Le néo-libéralisme, qui plus est, ne permet aucune évolution positive dans le sens d’une autarcie continentale. L’eurocratie de Bruxelles n’est donc plus une instance européenne au sens réel et historique du terme, mais une instance occidentale, car tout néo-libéralisme doctrinaire, en tant que modernisation du vieux libéralisme manchesterien anglo-saxon, est la marque idéologique par excellence de l’Occident, comme l’ont remarqué et démontré, de manière convaincante et suffisante, au fil des décennies, des auteurs aussi divers qu’Ernst Niekisch, Arthur Moeller van den Bruck, Guillaume Faye ou Claudio Finzi.

Les peuples périssent d’un excès de libéralisme

Mais tous les projets d’unir et de concentrer les forces de l’Europe, qui se sont succédé au fil des décennies, ne posaient nullement comme a priori d’avoir une Europe “ouverte sur le monde”, mais au contraire tous voulaient une Europe autarcique, même si cette autarcie acceptait les principes d’une économie de marché, mais dans le sens d’un ordo-libéralisme, c’est-à-dire d’un libéralisme qui tenait compte des facteurs non économiques. En effet, une économie ne peut pas, sans danger, refuser par principe de tenir compte des autres domaines de l’activité humaine. L’héritage culturel, l’organisation de la médecine et de l’enseignement doivent toujours recevoir une priorité par rapport aux facteurs purement économiques, parce qu’ils procurent ordre et stabilité au sein d’une société donnée ou d’une aire civilisationnelle, garantissant du même coup l’avenir des peuples qui vivent dans cet espace de civilisation. Sans une telle stabilité, les peuples périssent littéralement d’un excès de libéralisme (ou d’économicisme ou de “commercialite”), comme l’avait très justement constaté Arthur Moeller van den Bruck au début des années 20 du 20ième siècle.

Pour ce qui concerne directement le destin de l’Europe, des industriels et économistes autrichiens avaient suggéré une politique européenne cohérente dès la fin du 19ième siècle. Par exemple, Alexander von Peez avait remarqué très tôt que les Etats-Unis visaient l’élimination de l’Europe, non seulement dans l’ensemble du Nouveau Monde au nom du panaméricanisme, mais aussi partout ailleurs, y compris en Europe même. La question de survie, pour tous les peuples européens, était donc posée: ou bien on allait assister à une unification grande-européenne au sein d’un système économique autarcique, semblable au Zollverein allemand ou bien on allait assister à une colonisation générale du continent européen par la nouvelle puissance panaméricaine, qui était en train de monter. Alexander von Peez avertissait les Européens du danger d’une “américanisation universelle”. Le théoricien de l’économie Gustav Schmoller, figure de proue de l’”école historique allemande”, plaidait, pour sa part, pour un “bloc économique européen”, capable d’apporter une réponse au dynamisme des Etats-Unis. Pour Schmoller, un tel bloc serait “autarcique” et se protègerait par des barrières douanières, exactement le contraire de ce que préconise aujourd’hui l’eurocratie bruxelloise.

Julius Wolf, un autre théoricien allemand de l’économie, prévoyait que le gigantesque marché panaméricain se fermerait un jour aux marchandises et aux produits européens et qu’une concurrence renforcée entre les produits européens et américains s’instaurerait à l’échelle de la planète. Arthur Dix et Walther Rathenau ont fait leur cette vision. Jäckh et Rohrbach, pour leur part, se faisaient les avocats d’un bloc économique qui s’étendrait de la Mer du Nord au Golfe Persique. C’est ainsi qu’est née la “question d’Orient”, le long de l’Axe Hambourg/Koweit. L’Empereur d’Allemagne, Guillaume II, voulait que les Balkans, l’Anatolie et la Mésopotamie devinssent un “espace de complément” (Ergänzungsraum) pour l’industrie allemande en pleine expansion, mais il a invité toutes les autres puissances européennes à participer à ce grand projet, y compris la France, dans un esprit chevaleresque de conciliation. Gabriel Hanoteaux a été le seul homme d’Etat français qui a voulu donner une suite positive à ce projet rationnel. En Russie, Sergueï Witte, homme d’Etat de tout premier plan, perçoit également ce projet d’un oeil positif. Malheureusement ces hommes d’Etat clairvoyants ont été mis sur une voie de garage par des obscurantistes à courtes vues, de toutes colorations idéologiques.

Constantinople: pomme de discorde

La pomme de discorde, qui a conduit au déclenchement de la première guerre mondiale, était, en fait, la ville de Constantinople. L’objet de cette guerre si meurtrière a été la domination des Détroits et du bassin oriental de la Méditerranée. Les Anglais avaient toujours souhaité laisser les Détroits aux mains des Turcs, dont la puissance avait considérablement décliné (“L’homme malade du Bosphore”, disait Bismarck). Mais, en revanche, ils ne pouvaient accepter une Turquie devenue l’espace complémentaire (l’ “Ergänzungsraum”) d’une Europe centrale, dont l’économie serait organisée de manière cohérente et unitaire, sous direction allemande. Par conséquent, pour éviter ce cauchemar de leurs stratèges, ils ont conçu le plan de “balkaniser” et de morceler encore davantage le reste de l’Empire ottoman, de façon à ce qu’aucune continuité territoriale ne subsiste, surtout dans l’espace situé entre la Mer Méditerranée et le Golfe Persique. La Turquie, la Russie et l’Allemagne devaient toutes les trois se voir exclues de cette région hautement stratégique de la planète, ce qui impliquait de mettre en œuvre une politique de “containment” avant la lettre. Les Russes rêvaient avant 1914 de reconquérir Constantinople et de faire de cette ville magnifique, leur “Tsarigrad”, la ville des Empereurs (byzantins), dont leurs tsars avaient pris le relais. Les Russes se percevaient comme les principaux porteurs de la “Troisième Rome” et entendaient faire de l’ancienne Byzance le point de convergence central de l’aire culturelle chrétienne-orthodoxe. Les Français avaient des intérêts au Proche-Orient, en Syrie et au Liban, où ils étaient censé protéger les communautés chrétiennes. Le télescopage de ces intérêts divergents et contradictoires a conduit à la catastrophe de 1914.

En 1918, la France et l’Angleterre étaient presque en état de banqueroute. Ces deux puissances occidentales avaient contracté des dettes pharamineuses aux Etats-Unis, où elles avaient acheté des quantités énormes de matériels militaires, afin de pouvoir tenir le front. Les Etats-Unis qui, avant 1914, avaient des dettes partout dans le monde, se sont retrouvés dans la position de créanciers en un tourne-main. La France n’avait pas seulement perdu 1,5 million d’hommes, c’est-à-dire sa substance biologique, mais était contrainte de rembourser des dettes à l’infini: le Traité de Versailles a choisi de faire payer les Allemands, au titre de réparation.

Ce jeu malsain de dettes et de remboursements a ruiné l’Europe et l’a plongée dans une spirale épouvantable d’inflations et de catastrophes économiques. Pendant les années 20, les Etats-Unis voulaient gagner l’Allemagne comme principal client et débouché, afin de pouvoir “pénétrer”, comme on disait à l’époque, les marchés européens protégés par des barrières douanières. L’économie de la République de Weimar, régulée par les Plans Dawes et Young, était considérée, dans les plus hautes sphères économiques américaines, comme une économie “pénétrée”. Cette situation faite à l’Allemagne à l’époque, devait être étendue à toute l’Europe occidentale après la seconde guerre mondiale. C’est ainsi, qu’étape après étape, l’”américanisation universelle” s’est imposée, via l’idéologie du “One World” de Roosevelt ou via la notion de globalisation à la Soros aujourd’hui. Les termes pour la désigner varient, la stratégie reste la même.

Le projet d’unifier le continent par l’intérieur

La seconde guerre mondiale avait pour objectif principal, selon Roosevelt et Churchill, d’empêcher l’unification européenne sous la férule des puissances de l’Axe, afin d’éviter l’émergence d’une économie “impénétrée” et “impénétrable”, capable de s’affirmer sur la scène mondiale. La seconde guerre mondiale n’avait donc pas pour but de “libérer” l’Europe mais de précipiter définitivement l’économie de notre continent dans un état de dépendance et de l’y maintenir. Je n’énonce donc pas un jugement “moral” sur les responsabilités de la guerre, mais je juge son déclenchement au départ de critères matériels et économiques objectifs. Nos médias omettent de citer encore quelques buts de guerre, pourtant clairement affirmés à l’époque, ce qui ne doit surtout pas nous induire à penser qu’ils étaient insignifiants. Bien au contraire ! Dans la revue “Géopolitique”, qui paraît aujourd’hui à Paris, et est distribuée dans les cercles les plus officiels, un article nous rappelait la volonté britannique, en 1942, d’empêcher la navigation fluviale sur le Danube et le creusement de la liaison par canal entre le Rhin, le Main et le Danube. La revue “Géopolitique”, pour illustrer ce fait, a republié une carte parue dans la presse londonienne en 1942, au beau miliau d’articles qui expliquaient que l’Allemagne était “dangereuse”, non pas parce qu’elle possédait telle ou telle forme de gouvernement qui aurait été “anti-démocratique”, mais parce que ce régime, indépendamment de sa forme, se montrait capable de réaliser un vieux plan de Charlemagne ainsi que le Testament politique du roi de Prusse Frédéric II, c’est-à-dire de réaliser une navigation fluviale optimale sur tout l’intérieur du continent, soit un réseau de communications contrôlable au départ même des puissances qui constituent, physiquement, ce continent; un contrôle qu’elles exerceraient en toute indépendance et sans l’instrument d’une flotte importante, ce qui aurait eu pour corollaire immédiat de relativiser totalementle contrôle maritime britannique en Méditerranée et de ruiner ipso facto la stratégie qui y avait été déployée par le Royaume-Uni depuis la Guerre de Succession d’Espagne et les opérations de Nelson à l’ère napoléonienne. Ainsi, pour atteindre, depuis les côtes de l’Atlantique, les zones à blé de la Crimée et des bassins du Dniestr, du Dniepr et du Don, ou pour atteindre l’Egypte, l’Europe n’aurait plus nécessairement eu besoin des cargos des armateurs financés par l’Angleterre. La Mer Noire aurait été liée directement à l’Europe centrale et au bassin du Rhin.

Une telle symphonie géopolitique, géostratégique et géo-économique, les puissances thalassocratiques l’ont toujours refusée, car elle aurait signifié pour elles un irrémédiable déclin. Les visions géopolitiques du géopolitologue français André Chéradame, très vraisemblablement téléguidé par les services britanniques, impliquaient le morcellement de la “Mitteleuropa” et du bassin danubien, qu’il avait théorisé pour le Diktat de Versailles. Ses visions visaient également à créer le maximum d’Etats artificiels, à peine viables et antagonistes les uns des autres dans le bassin du Danube, afin que de Vienne à la Mer Noire, il n’y ait plus ni cohérence ni dynamisme économiques, ni espace structuré par un principe impérial (“reichisch’).

L’objectif, qui était d’empêcher toute communication par voie fluviale, sera encore renforcé lors des événements de la Guerre Froide. L’Elbe, soit l’axe Prague/Hambourg, et le Danube, comme artère fluviale de l’Europe, ont été tous deux verrouillés par le Rideau de Fer. La Guerre Froide avait pour objectif de pérenniser cette césure. Le bombardement des ponts sur le Danube près de Belgrade en 1999 ne poursuivait pas d’autres buts.

Etalon-or et étalon-travail

La Guerre Froide visait aussi à maintenir la Russie éloignée de la Méditerranée, afin de ne pas procurer à l’Union Soviétique un accès aux mers chaudes, à garder l’Allemagne en état de division, à laisser à la France une autonomie relative. Officiellement, la France appartenait au camp des vainqueurs et cette politique de morcellement et de balkanisation lui a été épargnée. Les Américains toléraient cette relative autonomie parce que les grands fleuves français, comme la Seine, la Loire et la Garonne sont des fleuves atlantiques et ne possédaient pas, à l’époque, de liaisons importantes avec l’espace danubien et aussi parce que l’industrie française des biens de consommation était assez faible au lendemain de la seconde guerre mondiale. Ce n’est que dans les années cinquante et soixante qu’une telle industrie a pris son envol en France, avec la production d’automobiles bon marché (comme la légendaire “2CV” de Citroën que les Allemands appelaient la “vilaine cane”, la “Dauphine” ou les modèles “R8” de Renault) ou d’appareils électro-ménagers de Moulinex, etc., ensemble de produits qui demeuraient très en-dessous des standards allemands. La force de la France avait été ses réserves d’or; celle de l’Allemagne, la production d’excellents produits de précision et de mécanique fine, que l’on pouvait échanger contre de l’or ou des devises.

Anton Zischka écrivit un jour que le retour d’Amérique des réserves d’or françaises —pendant le règne de De Gaulle, au cours des années soixante et à l’instigation de l’économiste Rueff— a été une bonne mesure mais toutefois insuffisante parce que certaines branches de l’industrie de la consommation n’existaient pas encore en France : ce pays ne produisait pas d’appareils photographiques, de machines à écrire, de produits d’optique comme Zeiss-Ikon, d’automobiles solides destinées à l’exportation.

Comme Zischka l’avait théorisé dans son célèbre ouvrage “Sieg der Arbeit” (= “La victoire de l’étalon-travail”), l’or est certes une source de richesse et de puissance nationales, mais cette source demeure statique, tandis que l’étalon-travail constitue un facteur perpétuellement producteur, correspondant à la dynamique de l’époque contemporaine. Les stratèges américains l’avaient bien vu. Ils ont laissé se produire le miracle économique allemand, car ce fut un développement quantitatif, certes spectaculaire, mais trompeur. A un certain moment, au bout de quelques décennies, ce miracle devait trouver sa fin car tout développement complémentaire de l’industrie allemande ne pouvait se produire qu’en direction de l’espace balkanique, du bassin de la Mer Noire et du Proche-Orient.

Dans ce contexte si riche en conflits réels ou potentiels, dont les racines si situent à la fin du 19ième siècle, les instruments qui ont servi, depuis plusieurs décennies, à coloniser et à mettre hors jeu l’Allemagne et, partant, l’Europe entière, sont les suivants :

Pour en arriver à contrôler l’Europe, les services secrets américains ont toujours téléguidés diverses organisations mafieuses. Selon le spécialiste actuel des mafias, le Français Xavier Raufer, le “tropisme mafieux” de la politique américain a déjà une longue histoire derrière lui: tout a commencé en 1943, lorsque les autorités américaines vont chercher en prison le boss de la mafia Lucky Luciano, originaire de Sicile, afin qu’il aide à préparer le débarquement allié dans son île natale et la conquête du Sud de l’Italie. Depuis lors, on peut effectivement constater un lien étroit entre la mafia et les services spéciaux des Etats-Unis. En 1949, lorsque Mao fait de la Chine une “république populaire”, l’armée nationaliste chinoise du Kuo-Min-Tang se replie dans le “Triangle d’Or”, une région à cheval sur la frontière birmano-laotienne. Les Américains souhaitent que cette armée soit tenue en réserve pour mener ultérieurement d’éventuelles opérations en Chine communiste. Le Congrès se serait cependant opposé à financer une telle armée avec l’argent du contribuable américain et, de surcroît, n’aurait jamais avalisé une opération de ce genre. Par conséquent, la seule solution qui restait était d’assurer son auto-financement par la production et le trafic de drogue. Pendant la guerre du Vietnam, certaines tribus montagnardes, comme les Hmongs, ont reçu du matériel militaire payé par l’argent de la drogue. Avant la prise du pouvoir par Mao en Chine et avant la guerre du Vietnam, le nombre de toxicomanes était très limité: seuls quelques artistes d’avant-garde, des acteurs de cinéma ou des membres de la “jet society” avant la lettre consommaient de l’héroïne ou de la cocaïne : cela faisait tout au plus 5000 personnes pour toute l’Amérique du Nord. Les médias téléguidés par les services ont incité à la consommation de drogues et, à la fin de la guerre du Vietnam, l’Amérique comptait déjà 560.000 drogués. Les mafias chinoise et italienne ont pris la logistique en main et ont joué dès lors un rôle important dans le financement des guerres impopulaires.

L’alliance entre la Turquie et les Etats-Unis a permis à un troisième réseau mafieux de participer à cette stratégie générale, celui formé par les organisations turques, qui travaillent en étroite collaboration avec des sectes para-religieuses et avec l’armée. Elles ont des liens avec des organisations criminelles similaires en Ouzbékistan voire dans d’autres pays turcophones d’Asie centrale et surtout en Albanie. Les organisations mafieuses albanaises ont pu étendre leurs activités à toute l’Europe à la suite du conflit du Kosovo, ce qui leur a permis de financer les unités de l’UÇK. Celles-ci ont joué le même rôle dans les Balkans que les tribus Hmongs au Vietnam dans les années 60. Elles ont préparé le pays avant l’offensive des troupes de l’OTAN.

Par ailleurs, le soutien médiatique insidieux, apporté à la toxicomanie généralisée chez les jeunes, poursuit un autre objectif stratégique, celui de miner l’enseignement, de façon à ce que l’Europe perde un autre de ses atouts : celui que procuraient les meilleurs établissements d’enseignement et d’éducation du monde, qui, jadis, avaient toujours aidé notre continent à se sauver des pires situations.

Dans toute l’Europe, les forces politiques saines doivent lutter contre les organisations mafieuses, non seulement parce qu’elle sont des organisations criminelles, mais aussi parce qu’elles sont les instruments d’un Etat, étranger à l’espace européen, qui cultive une haine viscérale à l’égard de l’identité européenne. La lutte contre les organisations mafieuses implique notamment de contrôler et de réguler les flux migratoires en provenance de pays où la présence et l’influence de mafias se fait lourdement sentir (Turquie, Albanie, Ouzbékistan, etc.).

Depuis les années 60, les multinationales sont un instrument du capitalisme américain, destiné à contraindre les autres Etats à ouvrir leurs frontières. Sur le plan strictement économique, le principe qui consiste à favoriser l’essaimage de multinationales conduit à des stratégies de “délocalisations”, comme on le dit dans le jargon néo-libéral. Ces stratégies de délocalisation sont responsables des taux élevés de chômage. Même dans le cas de produits en apparance peu signifiants ou anodins, tels les jouets ou les bonbons, les multinationales ont détruit des centaines de milliers d’emplois. Exemple: les voitures miniatures étaient, jadis, dans mon enfance, fabriquées généralement en Angleterre, comme les Dinky Toys, les Matchbox et les Corgi Toys. Aujourd’hui, les miniatures de la nouvelle génération, portant parfois la même marque, comme Matchbox, nous viennent de Thaïlande, de Chine ou de Macao. A l’époque de son engouement pour l’espace politique national-révolutionnaire, le sociologue allemand Henning Eichberg, aujourd’hui exilé au Danemark, écrivait, avec beaucoup de pertinence, dans la revue berlinoise “Neue Zeit”, que nous subissions “une subversion totale par les bonbons” (“Eine totale Subvertierung durch Bonbons”). En effet, les douceurs et sucreries pour les enfants ne sont plus produites aux niveaux locaux, ou confectionnées par une grand-mère pleine d’amour, mais vendues en masse, dans des drugstores ou des pompes à essence, des supermarchés ou des distributeurs automatiques, sous le nom de “Mars”, “Milky Way” ou “Snickers”. Ce ne sont plus des grand-mères ou des mamans qui les confectionnent, mais des multinationales sans cœur et tout en chiffres et en bilans, gérés par d’infects technocrates qui les vendent dans tous les coins et les recoins de la planète. A combien de personnes ces stratégies infâmes ont-elles coûté l’emploi, ont-elles ôté le sens à l’existence?

Dans l’Europe entière, les forces politiques saines, si elles veulent vraiment lutter contre le chômage de masse, doivent refuser toutes les logiques de délocalisations et protéger efficacement les productions locales.

- Le néo-libéralisme comme idéologie

Le néo-libéralisme est l’idéologie économique de la globalisation. L’écrivain et économiste français Michel Albert a constaté, au début des années 90, que le néo-libéralisme, héritage des gouvernements de Thatcher et de Reagan, correspond en pratique à une négation quasi complète de tout investissement local (régional, national, transnational dans un cadre continental semi-autarcique et auto-centré, etc.). Michel Albert réagissait contre cette nouvelle pathologie politique, qui consistait à vouloir imiter à tout prix la gestion thatcherienne et les “reaganomics” et préconisait de remettre à l’ordre du jour les politiques “ordo-libérales”. L’“ordo-libéralisme” ou “modèle rhénan” (dans le vocabulaire de Michel Albert), n’est pas seulement allemand ou “rhénan” mais aussi japonais, suédois, partiellement belge (les structures patrimoniales des vieilles industries de Flandre ou de Wallonie) ou français (les grandes entreprises familiales autour des villes de Lyon ou de Lille ou en Lorraine).

Ce “modèle rhénan” privilégie l’investissement plutôt que la spéculation en bourse. L’investissement ne se fait pas qu’en capital-machine dans l’industrie mais aussi, pour Albert, dans les modules de recherche des universités, dans les écoles supérieures professionnelles ou, plus généralement, dans l’enseignement. Conjointement aux idées délétères du mouvement soixante-huitard, l’idéologie néo-libérale a miné les systèmes d’enseignement dans toute l’Europe. En Allemagne, aujourd’hui, la situation est grave. En France, elle est pire, sinon catastrophique. En Angleterre, une initiative citoyenne, baptisée “Campaign for Real Education”, revendique actuellement, auprès des enseignants et des associations de parents, la revalorisation de la discipline à l’école, afin d’améliorer le niveau des études et les capacités linguistiques (en langue maternelle) des enfants. Le géopolitologue Robert Strauss-Hupé, qui œuvrait dans les cénacles intellectuels gravitant jadis autour de Roosevelt, avait planifié la destruction des forces implicites du vieux continent européen, dans un programme destiné à l’Allemagne et à l’Europe, au même moment où Morgenthau concoctait ses plans pour une pastoralisation générale et définitive de l’espace germanique. Selon ce Strauss-Hupé, il fallait briser à jamais l’homogénéité ethnique des pays européens et ses systèmes d’éducation. Pour réaliser ce projet au bout de quelques décennies, les spéculations anti-autoritaires de pédagogues éthérés, la consommation de drogues et l’idéologie de 68 ont joué un rôle-clef. En évoquant ces faits, quelques voix chuchotent que le philosophe Herbert Marcuse, idole des soixante-huitards, aurait travaillé pour l’ “Office for Strategic Studies” (OSS), l’agence américaine de renseignement qui a précédé la célèbre CIA.

Dans toute l’Europe, les forces politiques saines devraient militer aujourd’hui pour réaffirmer l’existence d’un système ordo-libéral de facture “rhénane” (selon Albert), c’est-à-dire un système économique qui investit au lieu de spéculer et qui apporte son soutien à l’école et aux universités, sans négliger les autres secteurs non marchands, comme les secteurs hospitalier et culturel, car les piliers porteurs non marchands de toute société ne peuvent être mis à disposition ni être sacrifié à la seule économie. Ces secteurs non marchands soudent les communautés populaires, créent une fidélité à l’Etat dans toutes les catégories sociales. Le néo-libéralisme ne soude pas, il dé-soude, il ne génère aucune fidélité et fait régner la loi de la jungle.

L’Europe est également tenue sous la coupe d’un système médiatique qui, in fine, est téléguidé par certains services étrangers, qui veillent à susciter les “bonnes” émotions au bon moment. Ces médias façonnent la mentalité contemporaine et visent à exclure du débat tout esprit indépendant et critique, surtout si ces esprits critiques sont effectivement critiques parce qu’ils pensent en termes d’histoire et de tradition. En effet, les esprits détachés du temps et de l’espace, sans feu ni lieu (Jacques Ellul), représentent ce que l’on appelle en Allemagne “die schwebende Intelligenz”, l’intelligentsia virevoltante, qui est justement cette forme d’intelligentsia dont l’américanisation et la globalisation ont besoin. La domination de l’Europe par des instruments médiatiques a commencé immédiatement après la seconde guerre mondiale, notamment quand une revue, apparemment anodine dans sa forme et sa présentation, “Sélection du Reader’s Digest”, a été répandue dans toute l’Europe et dans toutes les langues, quand la France de 1948 fut contrainte de faire jouer dans toutes ses salles de cinéma des films “made in USA”, sinon elle ne recevait pas les fonds du Plan Marshall. Le gouvernement Blum a accepté ce diktat, qui signait l’arrêt de mort du cinéma français.

Quand l’ancien créateur cinématographique Claude Autant-Lara, classé à gauche au temps de sa gloire, fut élu au Parlement Européen sur les listes du nationaliste français Jean-Marie le Pen, il reçut le droit de prononcer le discours inaugural de l’assemblée, vu qu’il en était le doyen. Il saisit cette opportunité pour condamner, du haut de la tribune de Strasbourg, la politique américaine qui a toujours consisté à imposer systématiquement les films d’Hollywood, pour torpiller les productions nationales des pays européens. Les chansons, les modes, les drogues, la télévision (avec CNN), l’internet sont autant de canaux qu’utilise la propagande américaine pour effacer la mémoire historique des Européens et d’influencer ainsi les opinions publiques, de façon à ce qu’aucune autre vision du monde autre que celle de l’”American way of Life” ne puisse plus jamais émerger.

Dans toute l’Europe, les forces politiques saines doivent viser à faire financer des médias indépendants, locaux et liés au sol, qui soient à même de fournir au public des messages idéologiquement et politiquement différents. Afin d’empêcher que nos peuples soient abrutis et placés sous influence par des systèmes médiatiques hypercentralisés et téléguidés par une super-puissance étrangère à notre espace. Un tel contrôle médiatique s’avère nécessaire dans la perspective des guerres du futur, qui seront des “guerres cognitives”, dont l’objectif sera d’influencer les peuples et de rendre les “audiences étrangères” (“enemy/alien audiences” dans le jargon de la CIA ou de la NSA) perméables au discours voulus par les services spéciaux de Washington, afin qu’aucune autre solution à un problème de politique internationale ne puisse être considérée comme “morale” ou “acceptable”.

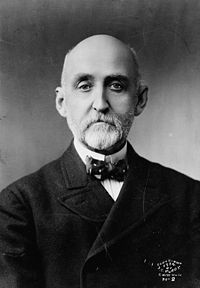

On affirme généralement que la puissance des Etats-Unis est essentiellement une puissance maritime. Les puissances mondiales, qui sont simultanément des puissances maritimes (des thalassocraties), sont généralement “bi-océaniques”: on veut dire par là qu’elles ont des “fenêtres” sur deux océans. L’objectif de la guerre que les Etats-Unis ont imposé au Mexique en 1848 était de se tailler une vaste fenêtre donnant sur l’Océan Pacifique, pour pouvoir ensuite accéder, à court ou à moyen terme, aux marchés de Chine et d’Extrême-Orient et d’en faire des marchés exclusivement réservés aux productions américaines. Lorsque l’Amiral américain Alfred Thayer Mahan s’efforce à la fin du 19ième siècle de faire de la “Navy League” un instrument pour promouvoir dans les esprits et dans les actes l’impérialisme américain, il poursuivait simultanément l’objectif de faire de la flotte américaine, qui était alors en train de se développer, un monopole militaire exclusif: seule cette flotte aurait le droit de s’imposer sur la planète sans souffrir la présence de concurrents. Son but politique et stratégique était de donner aux puissances anglo-saxonnes une “arme d’intervention” globale et ubiquitaire, susceptible de donner à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis un instrument capable de développer une vitesse de déplacement supérieure à tous les autres instruments possibles à l’époque, afin d’assurer le succès de leurs interventions partout dans le monde. Les autres puissances ne pouvant pas posséder d’instruments aussi rapides ou d’une vitesse encore supérieure. Par conséquent, l’objectif visait aussi à enlever à l’avenir aux autres puissances de la planète la possession d’un armement naval similaire ou comparable. La conquête de l’espace maritime du Pacifique a donc eu lieu après celle des côtes californiennes en 1848, pour être plus exact cinquante ans plus tard, lors de la guerre contre l’Espagne qui a abouti à l’élimination de cette puissance européenne dans les Caraïbes et dans les Philippines. L’Allemagne, à l’époque, a repris à son compte la souveraineté sur la Micronésie et a défendu, dans ce cadre, l’île de Samoa, avec sa marine de guerre, contre les prétentions américaines. Entre 1900 et 1917, les Etats-Unis n’ont posé aucun acte décisif, mais la première guerre mondiale leur a donné l’occasion d’intervenir et de vendre du matériel de guerre en telles quantités aux alliés occidentaux qu’au lendemain de la guerre ils n’étaient plus débiteurs du monde mais ses premiers créanciers.

En 1922, les Américains et les Britanniques imposent à l’Allemagne et à leurs propres alliés le Traité de Washington. On ne parle pas assez de ce Traité important, décisif et significatif pour l’Europe toute entière. Il imposait à chaque puissance maritime du monde un tonnage spécifique pour sa flotte de guerre: 550.000 tonnes pour les Etats-Unis et autant pour l’Angleterre; 375.000 tonnes pour le Japon; 175.000 tonnes pour l’Italie et autant pour la France. Versailles avait déjà sonné le glas de la marine de guerre allemande. La France, bien que considérée comme un Etat vainqueur, ne pouvait plus désormais, après le traité de Washington, se donner les moyens de devenir une forte puissance maritime. La réduction à quasi rien du tonnage autorisé de la flotte allemande était en fait, aux yeux de Washington, une vengence pour Samoa et une mesure préventive, pour éliminer la présence du Reich dans le Pacifique. Pourquoi est-il important aujourd’hui de rappeler à tous les clauses du Traité de Washington? Parce qu’avec ce Traité nous avons affaire à un exemple d’école du “modus operandi” américain.

1. Ce procédé a été systématisé par la suite.

2. Les peuples lésés ont tenté en vain d’apporter des réponses à ces mesures qui restreignaient considérablement l’exercice de leur souveraineté. Il suffit de penser au développement de l’aviation civile française, aux temps héroïques où se sont distingués des pilotes exceptionnels comme Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry, ou au développement des dirigeables Zeppelin en Allemagne, qui a connu un fin tragique en 1937 à New York quand le “Hindenburg” s’est écrasé au sol en proie aux flammes.

Du “Mistral” aux “Mirages”

Les deux puissances que sont la France et l’Allemagne n’ont pas pu remplacer leurs marines perdues à la suite des clauses du Traité de Washington de 1922 par une “flotte aérienne” adéquate et suffisante. L’objectif général poursuivi par les Américains était de ne tolérer aucune industrie autonome d’armement de haute technologie chez leurs anciens alliés. Après la seconde guerre mondiale, la France et les petites puissances occidentales ont été contraintes d’acheter le vieux matériel de guerre américain pour leurs armées. L’armée française a ainsi été dotée exclusivement de matériels américains. Mais avec l’aide d’ingénieurs allemands prisonniers de guerre, la France a été rapidement en mesure de fabriquer des avions de combat ultra-modernes, comme par exemple les avions à réaction de type “Mistral”.

Après 1945, l’Allemagne n’a plus possédé d’industrie aéronautique digne de ce nom. Fokker, aux Pays-Bas, n’a plus pu qu’essayer de survivre et est finalement resté une entreprise trop modeste pour ses capacités réelles. Sous De Gaulle, les ingénieurs français développent, en coopération avec des collègues allemands, les fameux chasseurs Mirage, concurrents sérieux pour leurs équivalents américains sur le marché mondial. Les chasseurs Mirage III constituaient un développement du “Volksjäger” (“chasseur du peuple”) allemand de la seconde guerre mondiale, le Heinkel 162. En 1975, les Américains forcent les gouvernements des pays scandinaves et bénéluxiens de l’OTAN à acquérir des chasseurs F-16, après avoir convaincu une brochette de politiciens corrompus. Cette décision a eu pour effet que les Français de Bloch-Dassault et les Suédois de SAAB n’ont plus pu opérer de sauts technologiques majeurs, parce que la perte de ce marché intérieur européen ne leur permettait pas de financer des recherches de pointe. Le même scénario s’est déroulé plus récemment, avec la vente de F-16 aux forces aériennes polonaise et hongroise. Depuis ce “marché du siècle”, les avionneurs français et suédois claudiquent à la traîne et ne parviennent plus à se hisser, faute de moyens financiers, aux plus hauts niveaux de la technologie avionique. Si, sur le plan des technologies de l’armement, les Allemands ont eu l’autorisation de construire leurs chars Léopard, c’est parce que l’Amérique est avant tout une puissance maritime et ne s’intéresse pas a priori aux armements destinés aux armées de terre. Les Américains mettent davantage l’accent sur les navires de guerre, les sous-marins, les missiles, les satellites et les forces aériennes.

Dans un article paru dans l’hebdomadaire berlinois “Junge Freiheit”, on apprend que les consortiums américains achètent les firmes qui produisent des technologies de pointe, comme Fiat-Avio en Italie, une branche du gigantesque consortium que représente Fiat et produit des moteurs d’avion; ensuite une entreprise d’Allemagne du Nord qui fabrique des sous-marins et le consortium espagnol “Santa Barbara Blindados”, qui fabrique les chars Léopard allemands pour le compte de l’armée espagnole. De cette manière, les tenants de l’industrie de guerre américaine auront accès à tous les secrets de l’industrie allemande des blindés. Ces manœuvres financières ont pour objectif de contraindre l’Europe à la dépendance, avant qu’elle ne se donne les possibilités d’affirmer son indépendance militaire.

Les organisations militaires qui sont ou étaient sous la tutelle américaine, comme l’OTAN, le CENTO ou l’OTASE, ne servaient qu’à une chose: créer un marché pour les armes américaines déclassées, notamment les avions, afin d’empêcher, dans les pays “alliés”, toute éclosion ou résurrection d’industries d’armement indépendantes, capables de concurrencer leurs équivalentes américaines. Les progrès technologiques, qui auraient pu résulter de l’indépendance des industries d’armement en Europe ou ailleurs, auraient sans doute permis la production de systèmes d’armement plus performants pour les “alien armies”, les armées étrangères, ce qui aurait aussi eu pour conséquence de tenir en échec, le cas échéant, la super-puissance dominante, devenue entre-temps la seule superpuissance de la planète, voire de la réduire à la dimension d’une puissance de deuxième ou de troisième rang.

Le réseau “ECHELON”

La crainte de voir des puissances potentiellement hostiles développer des technologies militaires performantes est profondément ancrée dans les têtes du personnel politique dirigeant des Etats-Unis. C’est ce qui explique la nécessité d’espionner les “alliés”. Comme nous l’a très bien expliqué Michael Wiesberg dans les colonnes de l’hebdomadaire berlinois “Junge Freiheit”, le système satellitaire “ECHELON” a été conçu pendant la Guerre Froide en tant que système d’observation militaire, destiné à compléter les moyens de communication existants de l’époque, tels les câbles sous-marins ou les autres satellites utilisés à des fins militaires. Mais sous Clinton, le système “ECHELON” a cessé d’être un instrument purement militaire; très officiellement, il poursuit désormais des missions civiles. Et lorsque des objectifs civils deviennent objets de systèmes d’espionnage de haute technologie, cela signifie que les “alliés” de la super-puissance, hyper-armée, deviennent, eux aussi, à leur tour, les cibles de ces écoutes permanentes. Dans un tel contexte, ces “alliés” ne sont plus des “alliés” au sens conventionnel du terme. La perspective purement politique, telle qu’elle nous fut jadis définie par un Carl Schmitt, change complètement. Il n’existe alors plus d’ennemis au sens “schmittien” du terme, mais plus d’”alliés” non plus, dans le sens où ceux-ci serait théoriquement et juridiquement perçus et traités comme des égaux. Le langage utilisé désormais dans les hautes sphères dirigeantes américaines et dans les services secrets US trahit ce glissement sémantique et pratique: on n’y parle plus d’”ennemis” ou d’”alliés”, mais d’ “alien audiences”, littéralement d’”auditeurs étrangers”, de “destinataires [de messages] étrangers”, qui doivent être la cible des services de propagande américains, qui ont pour mission de les rendre “réceptifs” et dociles.

Que signifie ce glissement, cette modification, sémantique, en apparence anodine? Elle signifie qu’après l’effondrement de l’Union Soviétique, les “alliés” européens sont devenus superflus et ne constituent plus qu’un ensemble de résidus, vestiges d’un passé bien révolu, tant et si bien que l’on peut sans vergogne aller pomper des informations chez eux, qu’on peut les placer sous écoute permanente, surtout dans les domaines qui touchent les technologies de pointe. Les Européens ont déjà pu constater, à leurs dépens, que des firmes françaises et allemandes ont été espionnées par voie électronique ou par le truchement des satellites du système ECHELON. Certaines de ces entreprises avaient mis au point un système de purification des eaux. Comme les informations qu’elles envoyaient par courrier électronique avaient préalablement été pompées, les entreprises concurrentes américaines avaient pu fabriquer les produits à meilleur marché, tout simplement parce qu’elles n’avaient pas investi le moindre cent dans la recherche.

L’appareil étatique américain favorise de la sorte ses propres firmes nationales et pille simultanément les entreprises de ses “alliés”. Cette forme d’espionnage industriel recèle un danger mortel pour nos sociétés civiles, car elle génère un chômage au sein d’un personnel hautement qualifié. Duncan Campbell, un courageux journaliste britannique qui a dénoncé le scandale d’ECHELON, donne, dans son rapport, des dizaines d’exemples de pillages similaires, dans tous les domaines des technologies de pointe. Les Etats-Unis, cependant, ne sont pas les seuls à participer au réseau satellitaire d’espionnage ECHELON; la Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande y participent aussi, si bien qu’une question importante se pose à nous: le Royaume-Uni constitue-t-il une puissance européenne loyale? Le Général de Gaulle n’avait-il pas raison quand il disait que la “relation spéciale” (“special relationship”) entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne était derechef hostile au continent européen, et le resterait à jamais?

◊ ◊ ◊

Lorsque nous évoquons une “Europe des peuples”,

nous devons avoir en tête deux faisceaux de faits, jouant chacun un rôle important :

◊ 1. Le premier faisceau de faits est de nature culturelle. La culture est ce que l’on doit maintenir intact, dans la mesure du possible, dans le tourbillon incessant des modèles divergents que nous propose la modernité. Nous en sommes bien évidemment conscients, nous plus que beaucoup d’autres. Mais cette conscience, qui est la nôtre, recèle un grand danger, propre de tout combat culturel : celui de transformer tout héritage culturel en un fatras “muséifié” ou de percevoir toute activité culturelle comme un simple passe-temps. La défense de nos héritages culturels ne peut en aucun cas être “statique”, dépourvue de dynamisme. Toute culture vivante possède une dimension politique, économique et géopolitique.

◊ 2. Second faisceau de faits : le peuple, en tant que substrat ethnique porteur et créateur/fondateur de culture, ne peut jamais, au grand jamais, être mis à disposition par la classe politique dominante. Ce substrat populaire fait émerger, au fil du temps, une culture et une littérature spécifiques et non aliénables, produits d’une histoire particulière. Il génère également un système économique spécifique, qui est tel et non autre. Toute forme économique nait et s’inserre dans un espace particulier, est une émanation d’une époque particulière. Par voie de conséquence, toute économie viable ne peut s’inscrire dans un schéma conceptuel qui se voudrait d’emblée “international” ou “universel”. Perroux, Albertini et Silem, les grands théoriciens français de l’économie et de l’histoire économique, insistent justement sur la dimension historique des systèmes économiques, sans oublier les grands théoriciens des systèmes autarciques. Pour clarifier leurs propos si pertinents, ils ont classés l’ensemble des systèmes en deux catégories didactiques : les “orthodoxes”, d’une part, les “hétérodoxes”, d’autres part.

“Orthodoxes” et “hétérodoxes” en théorie économique

Les “orthodoxes” sont les libéraux de l’école d’Adam Smith (les “libéraux manchesteriens”) et les marxistes, qui pensent sur base de concepts “universels” et veulent implanter les mêmes modèles et catégories partout dans le monde. Ils sont en fait les ancêtres philosophiques des araseurs globalistes d’aujourd’hui. Les “hétérodoxes” en revanche mettent l’accent sur les particularités de chaque système économique. Ils sont les héritiers de l’”école historique” allemande, et d’économistes tels Rodbertus, Schmoller et de Laveleye. Sous la République de Weimar, le “Tat-Kreis” et la revue “Die Tat”, avec des héritiers de cette école comme Ferdinand Fried et Ernst Wagemann, ont poursuivi cette quête et approfondi cette veine intellectuelle. Comme nous venons de le dire, pour les “hétérodoxes” et les tenants de l’école historique, chaque espace économique est lié à un lieu et est le fruit d’une histoire particulière, que l’on ne peut pas tout bonnement mettre entre parenthèse et ignorer. L’histoire et l’économie façonnent les institutions, qui sont liées à un substrat ethnique, à un lieu et à une époque, des institutions qui font fonctionner une économie de manière telle et non autre. Nous percevons très nettement, ici, pourquoi l’UE a connu jusqu’ici l’échec, et le connaîtra encore dans l’avenir: elle n’a jamais emprunté cette voie hétérodoxe. Nous, bien évidemment, nous optons pour cette approche hétérodoxe de l’économie, dans le sens où l’entendent Perroux, Silem et Albertini. L’économie est le “nomos” de l’”oikos”, ce qui signifie qu’elle est la mise en forme d’un lieu de vie spécifique, où j’habite, moi, en tant que “façonneur” potentiel du politique, avec les miens. D’après l’étymologie même du mot économie, il n’y a pas d’économie sans lieu (**). Une économie universelle n’existe pas par définition.

Revenons à la géopolitique. Par définition, la discipline, que constitue la “géopolitique”, traite de l’influence des facteurs géographiques/spatiaux sur les ressorts éternels de la politique, à l’intérieur d’une aire donnée. Les facteurs spatiaux, immédiats et environnants, influencent bien entendu la manière de pratiquer l’économie dans les limites de l’”oikos” lui-même. S’il nous paraît utile et équilibrant de conserver ces modes hérités de pratiquer l’économie, et de ne pas les remplacer par des règles qui seraient soi-disant applicables sans faille à tous les lieux du monde, alors nous pouvons parler d’un principe “autarcique”, quand l’économie se donne pour but d’être et de rester auto-suffisante. La notion d’autarcie économique n’implique pas nécessairement que l’on constitue à terme un “Etat commercial fermé” (l’interprétation étroite de l’idée conçue par Fichte). A l’heure actuelle, la notion d’autarcie devrait viser un équilibre entre une ouverture raisonnable des frontières commerciales et la pratique tout aussi raisonnable de fermetures ad hoc, afin de protéger, comme il se doit, les productions indigènes. Une notion actualisée d’autarcie vise un “auto-centrage” bien balancé de toute économie nationale ou “grand-spatiale” (“großräumisch”/”reichisch”), ainsi que l’avait théorisé avec brio André Grjébine, un disciple de François Perroux.

De Frédéric II à Friedrich List

Friedrich List s’était fait l’avocat, au 19ième siècle, des systèmes économiques indépendants. C’est lui qui a forgé, par ses idées et plans, les économies modernes de l’Allemagne, des Etats-Unis, de la France et de la Belgique, et partiellement aussi de la Russie à l’époque du ministre du Tsar Serguëi Witte, l’homme qui, à la veille de la première guerre mondiale, a modernisé l’empire russe. L’idée principale de List était de lancer le processus d’industrialisation dans chaque pays et de développer de bons systèmes et réseaux de communications. A l’époque de List, ces systèmes et réseaux de communications étaient les canaux et les chemins de fer. De son point de vue, et du nôtre, chaque peuple, chaque aire culturelle ou civilisationnelle, chaque fédération de peuples, a le droit de construire son propre réseau de communication, afin de se consolider économiquement. Dans ce sens, List entendait réaliser les voeux concrets contenus dans le Testament politique de Frédéric II de Prusse.

Le roi de Prusse écrivit en 1756 que la mission majeure de l’Etat prussien dans l’espace de la grande plaine de l’Allemagne du Nord était de relier entre eux par canaux les grands bassins fluviaux, si bien qu’entre la Vistule et la Mer du Nord les communications s’en trouvent grandement facilitées. Ce projet visait à dépasser l’état de discontinuité et de fragmentation de l’espace nord-allemand, qui avait grevé pendant des siècles le destin historique du Saint-Empire. Le système de canaux envisagés réduisait ensuite la dépendance de cette plaine par rapport à la mer. En son temps, List développa également le projet de relier à l’Atlantique les grands lacs situés au centre du continent nord-américain. Il encouragea les Français à construire un canal entre l’Atlantique et la Méditerranée, afin de relativiser la position de Gibraltar. Il donna aussi le conseil au roi des Belges, Léopold I de Saxe-Cobourg, de relier les bassins de l’Escaut et de la Meuse à celui du Rhin. Ainsi, successivement, l’Etat belge a fait creuser plusieurs canaux, dont le “Canal du Centre”, le Canal Anvers-Charleroi et, beaucoup plus tard seulement, le Canal Albert (en 1928), couronnement de ce projet germano-belge du 19ième siècle. List conseilla à tous de construire des lignes de chemin de fer, afin d’accélérer partout les communications. Ce sont surtout l’Allemagne et les Etats-Unis qui doivent à ce grand ingénieur et économiste d’être devenus de grandes puissances industrielles.

Du droit inaliénable à déployer ses propres moyens électroniques

Les puissances thalassocratiques ne peuvent en aucun cas tolérer de tels dévelopements dans les pays continentaux. Les Anglais craignaient, aux 19ième et 20ième siècles, que l’élément constitutif de leur puissance, c’est-à-dire leur flotte, perdrait automatiquement de son importance en cas d’amélioration des voies navigables intra-continentales et des chemins de fer. La presse anglaise s’était insurgée contre la construction, par les Français, du grand canal entre l’Atlantique et la Méditerranée. En 1942, cette même presse londonienne publie une carte pour expliciter à son public les dangers que recèlerait la construction d’une liaison entre le Rhin, le Main et le Danube. Dans son ouvrage du plus haut intérêt, intitulé “Präventivschlag”, Max Klüver nous rappelle que les services spéciaux britanniques avaient planifié et commencé à exécuter des missions de sabotage contre les ponts sur le Danube en Hongrie et en Roumanie. La Guerre Froide —il suffit de lire une carte physique de l’Europe— avait également pour objectif de couper les communications fluviales sur l’Elbe et le Danube, afin d’empêcher toute dynamique entre la Bohème et l’Allemagne du Nord et entre le complexe bavaro-autrichien et l’espace balkanique. La guerre contre la Serbie en 1999 a servi, entre autres choses, à bloquer tout trafic sur le Danube et à empêcher l’éclosion d’un système de communication à voies multiples entre la région de Belgrade et la Mer Egée. Les idées de List restent tout à fait actuelles et mériteraient bien d’être approfondies et étoffées, notamment en incluant dans leurs réflexions sur l’autarcie et l’indépendance économique la technologie nouvelle que représentent aujourd’hui les systèmes satellitaires. Tout groupe de peuples, toute fédération comme l’UE par exemple, devrait disposer du droit, inaliénable, de déployer ses propres moyens et systèmes électroniques, afin de renforcer sa puissance industrielle et économique.

Pour observer de réelles actualisations des théories de List, qui, en Europe, sont refoulées voire “interdites” comme presque toutes les doctrines “hétérodoxes”, nous devons tourner nos regards vers l’Amérique latine. Sur ce continent, travaillent et enseignent des disciples de List et de Perroux. Lorsque ces théoriciens et économistes latino-américains parlent de s’émanciper de la tutelle américaine, ils utilisent le concept de “continentalisme”. Ils désignent par là un mouvement politique présent sur l’ensemble du continent ibéro-américain et capable de rassembler et de fédérer toutes les forces souhaitant se dégager de la dépendance imposée par Washington. L’Argentine, par exemple, a développé des idées et des idéaux autarcistes bien étayés dès l’époque du Général Péron. Avant que les forces transnationales du monde bancaire aient ruiné le pays en utilisant tous les trucs possibles et imaginables, l’Argentine bénéficiait d’une réelle indépendance alimentaire, grâce à sa surproduction de céréales et de viandes, destinées à l’exportation. Cette puissance civile constituait une épine dans le pied de la politique américaine. L’Argentine avait aussi, notamment grâce à l’aide d’ingénieurs allemands, pu développer une industrie militaire complète et bien diversifiée. En 1982, les pilotes argentins se servaient d’avions de combat fabriqués en Argentine même, les fameux “Pucaras”, qui détruisirent des navires de guerre britanniques lors de la Guerre des Malouines. Cette politique d’autonomie bien poursuivie fait de l’idéologie péroniste, qui l’articule, l’ennemi numéro un des Etats-Unis en Amérique ibérique, et plus particulièrement dans le “cône sud”, depuis plus de soixante ans. Les nombreuses crises, créées de toutes pièces, qui ont secoué la patrie du Général Péron, ont réduit à néant les pratiques autarciques, pourtant si bien conçues. Une expérience très positive a connu une fin misérable, ce qui est un désastre pour l’humanité entière.

Ceux qui veulent aujourd’hui poursuivre une politique européenne d’indépendance, en dehors de tous les conformismes suggérés par les médias aux ordres, doivent articuler les six points suivants pour répondre à la politique de globalisation voulue par les Etats-Unis:

Point 1 : Abandonner le néo-libéralisme, retrouver l’ordo-libéralisme !

L’économie doit à nouveau reposer sur les principes du “modèle rhénan” (Michel Albert) et retrouver sa dimension “patrimoniale”. La démarche principale pour retourner à ce modèle “rhénan” et patrimonial, et réétablir ainsi une économie de marché ordo-libérale, consiste à investir plutôt qu’à spéculer. Lorsque l’on parle d’investissement, cela vaut également pour les établissements d’enseignement, les universités et la recherche. Une telle politique implique également le contrôle des domaines stratégiques les plus importants, comme au Japon ou aux Etats-Unis, ce que pratique désormais le Président Poutine en Russie post-communiste. Poutine, en effet, vient de prier récemment l’oligarque Khodorovski, d’investir “patriotiquement” sa fortune dans des projets à développer dans la Fédération de Russie, plutôt que de les “placer” à l’étranger et d’y spéculer sans risque. L’eurocratie bruxelloise, elle, a toujours refusé une telle politique. Récemment, le député du Front National français Bruno Gollnisch a proposé une politique européenne selon trois axes: 1) soutenir Airbus, afin de développer une industrie aéronautique européenne indépendante de l’Amérique; 2) développer “Aérospace” afin de doter l’Europe d’un système satellitaire propre; 3) soutenir toutes les recherches en matières énergétiques afin de délivrer l’Europe de la tutelle des consortia pétrolier dirigés par les Etats-Unis. Un programme aussi clair constitue indubitablement un pas dans la bonne direction!

Point 2 : Lutter pour soustraire l’Europe à l’emprise et l’influence des grandes agences médiatiques américaines !

Pour nous rendre indépendants des grandes agences médiatiques américaines, qui interprètent la réalité ambiante de la scène internationale dans des perspectives qui vont à l’encontre de nos propres intérêts, l’Europe doit donc développer une politique spatiale, ce qui implique une étroite coopération avec la Russie. Sans la Russie, nous accusons un retard considérable en ce domaine. Pendant des décennies, la Russie a rassemblé un savoir-faire considérable en matières spatiales. La Chine et l’Inde sont prêtes, elles aussi, à participer à un projet commun dans ce sens. Mais, pour pouvoir combattre le plus efficacement qui soit le totalitarisme médiacratique que nous imposent les Etats-Unis, nous avons besoin d’une révolution intellectuelle et spirituelle, d’une nouvelle métapolitique, qui briserait la fascination dangereuse qu’exerce l’industrie américaine de la cinématographie et des loisirs. Si les productions européennes présentent une qualité et attirent le public, tout en conservant la diversité et la pluralité des cultures européennes au sens où l’entendait Herder, nous serions en mesure de gagner la “guerre cognitive”, comme l’appellent aujourd’hui les stratégistes français. Toute révolution spirituelle a besoin de fantaisie, de créativité, d’un futurisme rédempteur et, surtout, d’une certaine insolence dans la critique, comme le démontre l’histoire d’une feuille satirique allemande d’avant 1914, le “Simplicissimus”. Un esprit d’insolence, lorsqu’il fait mouche, aide à gagner la “guerre cognitive”.

Point 3 : Les principes de politique étrangère

ne devraient pas être ceux qu’induit et prêche l’Amérique sans arrêt

L’Europe doit imposer ses propres concepts en politique extérieure, en d’autres termes rejeter l’universalisme de Washington, que celui-ci s’exprime sur le mode du “multilatéralisme”, comme le veut Kerry, ou de l’”unilatéralisme”, tel que Bush le pratique en Irak. Pour une Europe, qui ne serait plus l’expression de l’eurocratie bruxelloise, aucun modèle ne devrait être considéré comme universellement valable ou annoncé comme tel. Que deux faisceaux de principes soient rappelés et cités ici :

◊ Armin Mohler, décédé en juillet 2003, parlait de la nécessité de donner une interprétation et une pratique allemandes au gaullisme, dans la mesure, écrivait-il dans son ouvrage “Von rechts gesehen” (= “Vu de droite”), où l’Europe devrait sans cesse s’intéresser aux —et protéger— (les) pays que les Américains décrètent “rogue states” (= “Etats voyous”). Lorsqu’Armin Mohler écrivit ses lignes sur le gaullisme, l’Etat-voyou par excellence, dans la terminologie propagandiste américaine, était la Chine. Au même moment, dans le camp “national-européen”, Jean Thiriart et les militants de son mouvement “Jeune Europe” à Bruxelles, disaient exactement la même chose. En Allemagne, Werner Georg Haverbeck, à Vlotho, tentait, dans son “Collegium Humanum” de répandre dans les milieux intellectuels allemands une information plus objective sur la Chine. La reine-mère en Belgique, Elisabeth von Wittelsbach, pour s’opposer ostensiblement à la “Doctrine Hallstein” de l’OTAN, entreprit à l’époque de faire un voyage en Chine. Tous furent affublés de l’épithète disqualifiante de “crypto-communistes”. Or, orienter la politique internationale de l’Europe selon certains modèles chinois n’est nullement une idiotie ou une aberration.

◊ Cette “sinophilie” des années 50 et 60 nous amène tout naturellement à réflechir sur un modèle que l’Europe pourrait parfaitement imiter, au lieu de suivre aveuglément les principes et les pratiques de l’universalisme américain. Ce modèle est celui que la Chine propose aujourd’hui encore, après la parenthèse paléo-communiste:

è Aucune immixtion d’Etats tiers dans les affaires intérieures d’un autre Etat. Cela signifie que l’idéologie des droits de l’homme ne peut être utilisée pour susciter des conflits au sein d’un Etat tiers. Le Général Löser, qui, immédiatement avant la chute du Mur, militait en Allemagne pour une neutralisation de la zone centre-européenne (Mitteleuropa), défendait des points de vue similaires.

è Respect de la souveraineté des Etats existants.

è Ne jamais agir pour ébranler les fondements sur lesquels reposaient les stabilités des Etats.

è Continuer à travailler à la coexistence pacifique.

è Garantir à chaque peuple la liberté de façonner à sa guise son propre système économique.

Cette philosophie politique chinoise repose sur les travaux d’auteurs classiques comme Sun Tzu ou Han Fei et sur le Tao Te King. Cette pensée recèle des arguments clairs comme de l’eau de roche, sans rien avoir à faire avec ce moralisme délétère qui caractérise l’articulation dans les médias de l’universalisme américain.

Point 4 : S’efforcer d’être indépendant sur le plan militaire

La tâche principale d’un mouvement de libération contientale dans toute l’Europe serait de viser la protection sans faille de l’industrie de l’armement et d’éviter que les firmes existantes ne tombent aux mains de consortia américains tels “Carlyle Incorporation”. Fiat Avio en Italie, la dernière firme qui construisait des sous-marins en Allemagne, le consortium espagnol “Santa Barbara Blindados” viennent tout juste de devenir américains par le truchement de spéculations boursières. Autre tâche: privilégier systématiquement l’Eurocorps au lieu de l’OTAN, tout en transformant cet “Eurocorps” en une armée populaire de type helvétique, soit en une milice, comme l’avaient voulu Löser en Allemagne, Spannocchi en Autriche et Brossolet en France. L’OTAN n’a en effet plus aucune raison d’exister depuis que l’Allemagne et l’Europe ont été réunifiées en 1989. Dans la foulée de la disparition du Rideau de Fer, les Européens ont raté une chance historique de façonner un ordre mondial selon leurs intérêts. C’est pourquoi la belle idée d’un “Axe Paris-Berlin-Moscou” vient sans doute trop tard. Troisième tâche : construire une flotte européenne dotée de porte-avions. Quatrième tâche : lancer un système satellitaire européen, afin que l’Europe puisse enfin disposer d’une arme pour mener tout à la fois les guerres militaires et les guerres culturelles/cognitives. Ce qui nous conduit à énoncer le point 5.

Point 5 : Combattre le réseau ECHELON

En tant que système d’observation et d’espionnage au service de la Grande-Bretagne, de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis, ECHELON est une arme dirigée contre l’Europe, la Russie, l’Inde, la Chine et le Japon. Il incarne l’idée dangereuse d’une surveillance totale, comme l’avaient prédite Orwell et Foucault. La pratique américaine et anglo-saxonne d’une surveillance aussi ubiquitaire doit être contrée et combattue par toutes les autres puissances du monde qui en font l’objet. Elle ne peut l’être que par la constitution d’un système équivalent, fruit d’une étroite coopération entre la Russie, l’Europe, l’Inde, la Chine et le Japon. Si ECHELON n’est plus le seul et unique système de ce type, les puissances de la grande masse continentale eurasiatique pourront apporter leur réponse culturelle, militaire et économique. En ECHELON, en effet, fusionnent les opérations culturelles, économiques et militaires qui sont menées partout dans le monde aujourd’hui. La réponse à y apporter réside bel et bien dans la constitution d’un “Euro-Space” en liaison avec le savoir-faire russe accumulé depuis le lancement du premier spoutnik à la fin des années 50.

Point 6 : Pour une politique énergétique indépendante

Pour ce qui concerne la politique énergétique, la voie à suivre est celle de la diversification maximale des sources d’énergie, comme De Gaulle l’avait amorcée en France dans les années 60, lorsqu’il entendait prendre ses distances par rapport à l’Amérique et à l’OTAN. Le Bureau du Plan français voulait à l’époque exploiter toutes les sources d’énergie possibles: éoliennes, solaires, marémotrices, hydrauliques, sans pour autant exclure le pétrole et le nucléaire. La diversification permet de se dégager d’une dépendance trop étroite à l’endroit d’une source d’énergie unique et/ou exclusive. Aujourd’hui, cette politique de diversification reste valable. Ce qui n’exclut pas de participer à un vaste projet de développement des oléoducs et gazoducs eurasiens, de concert avec la Russie, la Chine, les Corées et le Japon. L’objectif majeur est de se dégager de la dépendance à l’égard du pétrole saoudien et, par ricochet, des sources pétrolières contrôlées par les Etats-Unis.

Ces six points ne pourront jamais être réalisés par le personnel politique actuel. Ceci n’est pas une conclusion qui m’est personnelle, fruit d’une aigreur à l’endroit de l’établissement politique dominant. L’analyse, qui conclut à cette incompétence générale du personnel politique établi, existe déjà, coulée dans des ouvrages de référence, solidement charpentés. Ils constituent une source inépuisable d’idées politiques nouvelles, de programmes réalisables. Erwin Scheuch, Hans-Herbert von Arnim, Konrad Adam, la tradition anti-partitocratique italienne, l’oeuvre d’un Roberto Michels, critique des oligarchies, l’oeuvre de l’ancien ministre de Franco, Gonzalo Fernandez de la Mora, nous livrent les concepts de combat nécessaires pour déployer une critique offensive et générale des partitocraties et des “cliques” (Scheuch) en place. Cette critique doit contraindre à terme les “élites sans projet” à laisser le terrain à de nouvelles élites, capable d’apporter les vraies réponses aux problèmes contemporains. Pour finir, il me paraît utile de méditer une opinion émise jadis par Arthur Moeller van den Bruck, qui disait que la politique partisane (la partitocratie) était un mal, parce que les partis s’emparent de l’appareil d’Etat, alors que celui-ci devrait en théorie appartenir à tous; ainsi s’instaure, dit Moeller van den Bruck, un “filtre” entre le peuple réel et le monde de la politique, qui détruit toute immédiateté entre gouvernés et gouvernants.

Seule cette immédiateté, postulée par Moeller van den Bruck, fonde la véritable démocratie, qui ne peut être que populiste et organique. S’il n’y a ni populisme ni organicité en permanence, l’Etat dégénère en une institution rigide et purement formelle, inorganique et dévitalisée.

Cette grande idée de l’immédiateté dans le politique pur permet de réaliser de véritables projets et de démasquer les messages idéologiques qui nous conduisent sur de fausses routes. C’est à la restauration de cette immédiateté que nous entendons oeuvrer.

Robert STEUCKERS,

Forest-Flotzenberg/Friedrichsroda (Thüringen), avril 2004.

(*) Original allemand: R. Steuckers, “Europa der Völker statt US-Globalisierung”, in Veröffentlichungen der Gesellschaft für Freie Publizistik, XX. Kongress-Protokoll 2004, Die Neue Achse. Europas Chancen gegen Amerika, Gesellschaft für Freie Publizistik e. V., Oberboihingen, 2004, ISBN 3-9805411-8-5. Ont également participé à ce Congrès, Dr. Rolf Kosiek, Dr. Dr. Volkmar Weiss, Dr. Walter Post, Prof. Dr. Wjatscheslaw Daschitschew [Viatcheslav Dachitchev], Harald Neubauer, Dr. Pierre Krebs, Dr. Gert Sudholt.