L’ITALIE S’OUVRE ENFIN À LA DIVERSITÉ

Ex: http://dernieregerbe.hautetfort.com

L’Italie était un peu pâlichonne, ne trouvez-vous pas ? Cette population désespérément blanche, ces patronymes si uniformes avec leur terminaison en -i (parfois en -o ou en -a), ces grandes villes dépourvues d’enclaves africaines ou asiatiques, comme en France, en Grande-Bretagne ou en Allemagne… Mais tout cela est révolu, grâce au ciel. Depuis une bonne vingtaine d’années, la vieille Italie est enfin entrée dans le monde moderne, cosmopolite, métissé, riche de toutes ses différences. Comme dans les autres pays d’Europe, les grandes villes y ont maintenant leurs communautés étrangères, qui viennent apporter leur dynamisme, leur mobilité, leur altérité et surtout, chose infiniment précieuse, leur rapport différent au travail, à la propriété, à la citoyenneté. Jusqu’à présent, le plus visible de ces Italiens « issus de la diversité » était le pittoresque Mario Barwuah Balotelli, un foutebôleur éminemment sympathique et estimable, dont le comportement, sur le terrain ou en dehors, constitue un modèle pour la jeunesse. Ceux qui n’auraient pas suivi les frasques de ce joueur si habile dans l’art d’enfiler une chasuble en trouveront un résumé ici, qu’il faudrait compléter puisqu’il date de décembre 2011. Par exemple, il vient de se signaler à nouveau en offrant aux joueurs du Real Madrid une nuit d’amour avec sa copine : bel exemple de cet art du partage par lequel les populations sub-sahariennes viennent renouveler notre conception archaïque et sclérosée des rapports entre l’homme et la femme.

Cependant Balotelli était un peu le baobab qui cachait une forêt transalpine encore très monocolore, quasiment menacée d’extinction par excès de consanguinité. Qu’on se rassure ! L’Italie a décidé de prendre son destin en mains, d’assumer résolument son bariolage naissant et de se donner les moyens d’accroître celui-ci. Pour la première fois, une négresse a été nommée ministre : Cécile Kashetu Kyenge, originaire du Congo-Kinshasa, vient de recevoir le portefeuille de l’Intégration dans le nouveau gouvernement italien.

D’une autre manière que Balotelli, Mme Kashetu Kyenge apporte avec elle une conception renouvelée du couple. En effet, son père, quoique catholique, est polygame, marié à quatre femmes et père de pas moins de 38 enfants. Or la nouvelle ministresse est loin de réprouver la polygamie, ayant tiré un grand profit de son enfance au milieu de ses 37 germains consanguins : « Grandir avec tant de frères et sœurs m’a donné l’impression de vivre dans une communauté. Cela facilite les relations avec l’autre partie de la société, en dehors de la famille ». On s’en réjouit pour elle, et on applaudit un tel franc-parler. Au moment où la France vient de légaliser le mariage homosexuel, il est nécessaire que des voix autorisées se fassent entendre pour accélérer l’inéluctable étape suivante, celle du mariage polygamique.

Mais le plus merveilleux dans cette nomination inédite, c’est que Mme Kashetu Kyenge n’entend nullement rester une exception sans lendemain. Bien au contraire, elle a d’emblée annoncé… la couleur : elle va tout faire pour que des millions d’Africains viennent apporter leur sang neuf à l’Italie moribonde (où elle-même est arrivée à l’âge de 19 ans), de façon que son exemple soit suivi massivement. C’est que Mme Kashetu Kyenge n’est pas du genre à mettre son identité dans sa poche, à singer les Italiens de souche et à tenir un discours assimilationniste aux évidents relents fachistes, comme une Malika Sorel ou un Éric Zemmour chez nous. Elle a même pris le risque de choquer les Italiens en déclarant qu’elle ne se sentait pas italienne à 100%, mais plutôt italo-congolaise : magnifique exemple de cette identité plurielle devenue si courante, et qui devrait même être la norme. Qu’on ne croie pas cependant que cette demi-italianisation l’aurait amenée à demi-renier sa négritude. Tout au contraire : « Je ne suis pas une femme de couleur, je suis noire, c’est important de le dire, et je le répète avec fierté. Nous devons faire tomber ces murs : ne pas connaître l’autre rend méfiant et augmente les discriminations. L’immigration est une richesse, les différences une ressource ». Et cette fierté noire va se traduire en actes. Un sommaire article du Figaro nous permet d’en savoir un peu plus sur ses idées et ses projets. Déjà première Africaine à siéger au Parlement italien, elle était en train de préparer un rapport sur le racisme institutionnel dans son pays d’accueil. Un énorme pavé, sans doute ! Consciente, j’imagine, que l’Italie souffre d’un taux de chômage beaucoup trop bas qui pénalise les entreprises (les obligeant à recruter n’importe qui à des salaires exorbitants), elle souhaite rendre le marché du travail plus accessible aux étrangers : excellente idée, qui permettra de combler l’excédent d’offre d’emplois. Peut-être même y aura-t-il alors, à l’inverse, un peu trop de demandeurs d’emploi : mais qu’importe, puisque les ressources pléthoriques de la péninsule permettent de subvenir largement aux besoins des chômeurs, lesquels jouent du reste un rôle notable dans la bonne santé du pays, notamment en augmentant les taux d’audience des chaînes de télévision ou en dynamisant la vie urbaine.

Mieux encore : Mme Kashetu Kyenge milite pour l'abrogation du délit d'immigration clandestine (et pour cause : elle a elle-même avoué être entrée en Italie de façon irrégulière). Voilà une idée magnifique, dont on se demande bien pourquoi elle n’est pas brandie par tous les partis en France. Il est évident que dans notre monde enfin ouvert et cosmopolite, les États-Nations, ces inventions criminelles, sont des archaïsmes caducs qu’il convient de dissoudre d’en haut et de démanteler d’en bas. Il y a une seule humanité sur une seule planète : donc tout homme doit pouvoir aller et venir à sa guise, et s’installer où il veut quand il veut. Les migrations sont saines, utiles, nécessaires : autorisons-les sans aucune restriction ! En outre, les multiples prestations sociales (éducation, santé, logement, etc) qu’il faudra bien fournir, même à ceux qui n’apporteront rien d’autre que leur souriante présence, seront une bien maigre compensation (mais ô combien légitime et nécessaire) aux irréparables dommages que le colonialisme a infligés à leurs ancêtres.

Mais ce n’est pas suffisant. À quoi bon permettre à quiconque de venir vivre en Italie, si c’est pour y être l’objet de discriminations permanentes ? Il convient donc de faire en sorte que les immigrés puissent le plus vite possible être considérés comme des Italiens à part entière. Aussi Mme Kashetu Kyenge fait-elle du droit du sol sa priorité : « Je rencontrerai probablement des résistances, nous devrons beaucoup travailler pour y arriver », a-t-elle reconnu alors que la citoyenneté italienne est basée sur le droit du sang (le droit du sang ! Pourquoi pas la pureté de la race ? On sent l’héritage fachiste). « Un enfant, fils d'immigrés, qui est né ici et qui se forme ici doit être un citoyen italien », a-t-elle expliqué, avec autant de bon sens que de cohérence.

Pour autant, elle ne sous-estime pas la radicalité des transformations qu’elle va provoquer : « C'est un pas décisif pour changer concrètement l'Italie ». Mais vivre, c’est changer, n’est-ce pas ? Ce pays avait un côté moisi et sclérosé qui faisait honte à toute l’Europe. Il doit assumer sa vocation pluriethnique et multiculturelle : l’entrée dans la modernité est à ce prix, la vraie modernité, diverse et métissée. C’est bien ce qu’a déclaré le nouveau chef du gouvernement, M. Enrico Letta, se réjouissant de ce choix qui « démontre avec cohérence le fait de croire à une Italie plus intégratrice et vraiment multiculturelle ». Et bien entendu, la lutte contre le racisme ne se distingue pas de la lutte contre toutes les autres discriminations : pour Cécile Kashetu Kyenge, il est également nécessaire de « lutter contre la violence sexiste, raciste, homophobe et de toute autre nature ». Il s’agit d’extirper le virus de l’intolérance du corps et du cerveau de l’Italien moyen. S’il récalcitre, il faudra bien l’opérer de force.

Et cependant je crains que l’opération soit longue et difficile. La nomination de Mme Kyenge a été accueillie par les plus honteuses injures racistes, preuve que le ventre de la bête immonde est toujours fécond. Les ignobles cris de singes, qui polluent si souvent les stades italiens quand des athlètes kémites viennent y déployer leur puissance, nous rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, et l’Italie en compte plus qu’on croit, de ces heures sombres : il n’est malheureusement que trop facile de trouver des pages d’infamie, quand on se penche sur la littérature italienne ou latine.

Je songe par exemple à Juvénal (environ 45-128 ap. JC), oui, ce Juvénal salué fraternellement par Hugo : « Retournons à l'école, ô mon vieux Juvénal. / Homme d'ivoire et d'or, descends du tribunal / Où depuis deux mille ans tes vers superbes tonnent... » (Châtiments, VI, 13), mais il est vrai que Hugo était lui-même un raciste patenté, comme le prouve son inqualifiable discours sur l’Afrique du 18 mai 1879. C’est peut-être pour cela qu’il se sentait si proche de Juvénal, ce pseudo-poète atrabilaire et enflé, parangon d’esprit réactionnaire, misogyne (sa satire VI est tout entière un déchaînement de haine contre les femmes) et homophobe (voir notamment les satires II, VI et IX), mais surtout antisémite et xénophobe comme pas deux. Pour l’antisémitisme, on peut lire cet article de Sylvie Laigneau-Fontaine, une universitaire dijonnaise, paru dans la Revue belge de philologie et d'histoire, 2006, n°84-1, p. 45-57. Elle conclut ainsi : « La conversion de citoyens romains au judaïsme est, pour Juvénal, la preuve manifeste de l’aliénation décadente de la société romaine. C’est pourquoi il se fait antisémite virulent et trace du Juif, dans ses Satires, une image grotesque, méprisable et inquiétante ». Pour le racisme et la xénophobie, on retiendra telle ou telle saillie lâchée ici ou là (« un Éthiopien basané, porte-poisse à ne jamais croiser le matin ! » satire VI, v. 600-601), plus encore la satire XV, où il répand les pires calomnies contre les Égyptiens (qu’il traite de cannibales), et en priorité la satire III, écrite vers 87, qui serait à citer presque intégralement. Je me contenterai de quelques extraits, en priant les enfants et les esprits sensibles de ne pas poursuivre la lecture, car il s’agit d’un texte immonde. Publié aujourd’hui, il tomberait immanquablement sous le coup des justes lois qui limitent la licence d’expression et proscrivent les propos scandaleux, car on ne peut pas tolérer une telle critique des étrangers :

« Puisque les états honorables n’ont plus leur place à la Ville, que le travail n’y paie pas, que ce qui valait hier quelque chose vaut aujourd’hui bien moins et demain moins que rien, j’ai décidé de m’en aller là-bas où Dédale épuisé déposa ses ailes. […] Qu’ils fassent leur vie ici, les Artorius et les Catulus, qu’ils y restent ceux qui font du blanc avec du noir, ceux qui sont doués pour soumissionner les temples, les fleuves, les ports, la vidange des égouts, l’incinération des cadavres, et pour vendre à l’encan de l’esclave sur pied ! Ils étaient sonneurs de cor aux arènes, pète-joues fameux dans les fanfares de cirque. Les spectacles maintenant c’est eux qui les financent, eux qui, bien démagogiquement, quand le public renverse le pouce pour commander un cadavre, ordonnent la mise à mort avant de s’en retourner prendre la ferme des chiottes publiques. Pourquoi pas ? Pourquoi le hasard ne propulserait-il pas cette racaille du ras du sol aux plus hautes cimes des affaires, puisque tout peut arriver quand il a décidé de faire une farce ? […] Ceux que je fuis d’abord, la race la mieux en cour aujourd’hui dans nos milieux friqués, je vais vite vous l’avouer sans vergogne, vieux Romains : je ne peux pas supporter une Ville grecque. Et encore, quel pourcentage d’Achéens dans cette bouillasse ? Il y a belle lurette que l’Oronte s’est épandu de la Syrie jusqu’au Tibre, charriant avec lui langue, mœurs, gratteurs de harpe et joueurs de flûte, sans oublier les tambourins folkloriques et les filles envoyées à tapiner le long du cirque. Allez-y donc, les amateurs de louvettes orientales à mitres peinturlurées ! Ô Romulus ! Voilà ton péquenaud qui enfile des trechedipnas et porte une batterie de niketerias à son cou keromatisé ! Mais ce paysan-là est de Sicyone-le-Haut, celui-ci a quitté Amydonas, celui-ci Andros, celui-là Samos, celui-ci vient de Tralles ou bien d’Alabanda se jeter sur l’Esquilin et le Viminal où poussait l’osier, et bientôt se greffer sur nos grandes familles et les dominer. Comprenant au quart de tour, toupet éperdu, un discours toujours prêt, plus baratineur qu’Isée, devine qui c’est ! C’est qui tu veux, c’est l’homme-orchestre : grammairien, rhéteur, géomètre, peintre, masseur, voyant, acrobate, médecin, sorcier, il sait tout faire le petit Grécoulos crève-la-faim. Au ciel, tu le lui commandes, il y monte ! Finalement ce n’était ni un Maure ni un Sarmate ni un Thrace celui qui se mit des plumes au dos, c’était un natif d’Athènes ! Et moi je ne fuirais pas ces gens-là et leur pourpre ? Il signera avant moi, il se calera à table sur un meilleur coussin, un Syrien poussé à Rome par le vent avec une cargaison de prunes et de figues ? Alors au total ça vaut zéro que notre enfance ait bu la pluie du ciel aventin et ait été nourrie à l’olive sabine ? […] Non, nous ne sommes pas à égalité. Il gagne forcément celui qui est capable une fois pour toutes de composer jour et nuit son expression d’après la figure d’un autre, toujours prêt à crier bravo et à envoyer des baisers si "l’ami" a bien fait son rot, s’il a pissé droit, si le pot de chambre à bascule tout en or a claqué comme il faut. Et avec ça rien de sacré, rien à l’abri de sa queue, pas plus la maîtresse de maison que la fille vierge, le fiancé encore imberbe ou le fils toujours puceau. Faute de mieux c’est la grand-mère qui y passe ! […] Pas de place pour le Romain là où règne un Protogénès, un Diphilus ou un Hermarchus. C’est un vice de race : il ne partage jamais un "ami". Il le possède seul. Dès qu’il a craché dans une oreille influençable la plus impalpable goutte de son venin naturel et atavique, me voilà à la porte, c’est comme si mes longues années de service n’avaient jamais existé. Nulle part, on ne jette un client aussi facilement qu’ici. » [1].

Et il y en a comme ça sur douze pages (322 vers) ! Juvénal stigmatise avec une virulence insoutenable l’hypocrisie de ces immigrés, de fieffés bonimenteurs capables de débiter n’importe quoi à n’importe qui ; l’inégalité de la société romaine, qui humilie en permanence les pauvres au profit d’une caste de privilégiés égoïstes ; la corruption généralisée, qui permet de bâtir de vastes fortunes de façon malhonnête ; la cherté de la vie dans la capitale, qui en éloigne la classe moyenne ; l’irresponsabilité des promoteurs immobiliers, qui laissent à l’abandon des bâtiments fragiles et insalubres, etc. On croirait lire un texte contemporain ! Il est patent qu’à plus de dix-neuf siècles d’intervalle, ce sont toujours les mêmes rengaines antimodernistes, les mêmes jérémiades contre le progrès, les mêmes pleurnicheries contre ceux qui réussissent, qui apportent du sang neuf, qui créent un monde nouveau. Juvénal fait partie de ces aigris qui n’ont pas su s’adapter au cours des choses et qui exhalent leur dépit en se réfugiant dans le mythe d’un passé idéalisé où tout était forcément plus heureux. Et comme d’habitude, le bouc-émissaire à leurs malheurs est tout trouvé : l’étranger, l’étranger forcément coupable de tous les maux, l’étranger forcément malhonnête, dégénéré, subversif. Que dirait-il aujourd’hui, ce triste taré, s’il contemplait la joyeuse Italie bigarrée qui émerge ! On peut en avoir une idée si on a le courage d’ouvrir (en se bouchant le nez) les torchons putrides de nos Jean Raspail et nos Renaud Camus, dont on voit qu’ils n’ont rien inventé. Gageons que notre monde connaîtra le même glorieux destin que le monde romain dans les siècles qui ont suivi celui de Juvénal. D’ailleurs nos chers musulmans sont en train de le transformer comme les chrétiens ont su transformer la romanité, exsangue, décatie, épuisée. En attendant, l’analogie entre l’infâme Juvénal et les salopards d’extrême-droite est flagrante : un jeune étudiant suisse, M. Louis Noël, a su établir un parallèle saisissant entre son discours fétide et celui de l’UDC, le parti des néo-nazis helvétiques. Son mémoire, présenté en 2010, est consultable sur le net [2]. Vivement que les cours de justice internationale viennent interdire ces groupuscules abjects, et souhaitons que Mme Kashetu Kyenge puisse purger l’Italie des remugles racistes qui la polluent depuis deux-mille ans.

Je songe à Claudien (370-408), pseudo-poète décadent, dont l’œuvre sombra dans un oubli mérité en même temps que cet empire odieux qui trépassa comme il le devait, faute d’avoir su faire leur juste place aux migrants prétendus « barbares » qui venaient le régénérer en l’enrichissant de leurs différences. Dans sa Guerre contre Gildon, il dresse un tableau apocalyptique du Maghrèbe pendant la sécession de Gildon (ce prince maure et général romain se révolta en 397-398 contre Rome, l’empereur Honorius et le régent Stilicon. Bien qu'il fût soutenu par la cour de Constantinople (l'empereur Arcadius et le chambellan Eutrope), il fut vaincu par son propre frère Mascezel : trop souvent, hélas, les colonisés sont victimes de leurs propres querelles internes, qui profitent au conquérant. Il est vrai que, quelque vingt-cinq ans plutôt, Gildon avait lui-même vaincu, au service de Rome, son frère Firmus, auteur d’une première rébellion contre l’oppression impérialiste). Voici un extrait des hallucinations nauséabondes de Claudien. Il s’agit d’une prosopopée par laquelle l’Afrique allégorisée, s’adressant à Jupiter, gémit des outrages que lui inflige Gildon (l’artifice du procédé va de pair avec la fausseté du contenu) :

« Il oblige les veuves à se mêler au cortège de ses serviteurs à la chevelure frisée et des jeunes gens à la voix mélodieuse, et à sourire, quand leurs maris viennent d’être égorgés. […] Mais ces outrages faits à la pudeur ne lui suffisent pas. Les femmes les plus nobles, quand il en est las, sont livrées aux Maures : au milieu de leur ville, on prend les mères carthaginoises, pour les marier de force à des barbares. Le tyran nous impose un Éthiopien pour gendre, un Nasamon pour époux : l’enfant, d’une autre couleur que sa mère, est l’effroi de son berceau. […] Il arrache les citoyens au foyer de leurs ancêtres, il chasse les paysans de leurs vieux domaines. Exilés et dispersés ! le retour leur est-il à jamais interdit, et ne pourrai-je rendre à leur patrie mes citoyens errants ? » [3].

On ne peut lire sans dégoût un tel tissu de calomnies racistes et d’hostilité bornée au sain brassage des populations. Comment cet imbécile croit-il que les nations se renouvellent, sinon par le métissage culturel et ethnique, donc par des unions mixtes et des déménagements ? Le vers 193 est le plus atroce : « l’enfant, d’une autre couleur que sa mère, est l’effroi de son berceau », ce qu’on peut exprimer encore plus littéralement, pour coller à la concision du latin : le nourrisson d’une autre couleur épouvante son berceau (« Exterret cunabula discolor infans » : on pourrait traduire « discolor » par « hétérochrome », mais ce serait trop pédant). Voilà le préjugé raciste dans toute son abomination. Faut-il être perverti par des idéologies morbides pour ne pas se réjouir d’avoir un enfant d’une autre couleur que la sienne ! Qu’est-ce que Claudien, cette hyène fachiste, dirait s’il voyait l’Italie actuelle ? On n’ose pas l’imaginer. Heureusement la civilisation a fait des progrès, les mentalités se sont adaptées, et on ne peut plus, aujourd’hui, garder les idées périmées d’autrefois. Qui, aujourd’hui, ne se réjouirait pas d’avoir un métis pour enfant, un nègre pour gendre ou un arabe pour époux ? (et je ne parle pas seulement des femmes…).

Je songe à Dante Alighieri (1265-1321), poète bien surfait qu’on ne devrait plus faire lire dans les classes que dans des éditions expurgées ad usum Delphini, tant il déploie dans ses œuvres les pires insanités homophobes, racistes, antisémites et islamophobes. Pour ce dernier point, mentionnons que Saladin, ce héros, Averroès et Avicenne, ces génies, sont placés en Enfer dans la Divine Comédie (chant IV), et surtout que Mahomet et son gendre Ali y sont atrocément châtiés dans la neuvième fosse du huitième cercle de l’Enfer :

« Les uns montrant leurs membres transpercés,

D’autres, tronqués : rien ne pourrait atteindre

À la hideur de la neuvième fosse.

Jamais tonneau fuyant par sa barre ou sa douve

Ne fut troué comme je vis une ombre,

Ouverte du menton jusqu’au trou qui pète.

Les boyaux lui pendaient entre les jambes ;

On voyait les poumons, et le sac affreux

Qui change en merde ce que l’homme avale.

Tandis que tout entier je m’attache à le voir,

Lui, m’avisant, s’ouvre des mains la poitrine

Et dit : "Regarde donc : je me déchire !

Vois Mahomet comme il est mutilé !

Et Ali devant moi s’en va pleurant,

La face fendue de la houppe au menton.

Et tous les autres que tu vois ici

Vécurent en semant scandale et schisme :

C’est pour cela qu’ils sont ainsi fendus.

Un diable est là derrière qui nous schismatise

Cruellement au fil de son épée,

Puis nous remet chacun dans cette file,

Quand nous avons bouclé le triste tour :

Car toutes nos blessures sont déjà refermées

Avant que nous repassions devant lui" ». [4]

Texte horrible et infernal en effet, mais non comme Dante le croyait : par l’intolérance haineuse qu’il manifeste bien plutôt, et l’atteinte sacrilège qu’il porte à la sainte personne du Prophète. On comprend que l’association droidlomiste Gherush92 s’en soit scandalisée. Par la voix de sa présidente Valentina Sereni, elle a eu raison de braver les sarcasmes italianocentristes en réclamant que Dante soit exclu des programmes scolaires et universitaires, retiré des établissements d’enseignement secondaire, et dûment republié avec des avertissements explicatifs, comme Mein Kampf. Ces courageux militants de la tolérance, pour qui la viande cascher et hallal constitue un droit de l’homme, osent appuyer là où ça fait mal, en pointant la haine de l’autre qui constitue le fondement de la culture italienne : « La poursuite d’enseignements de ce genre constitue une violation des droits de l’homme et met en évidence la nature raciste et antisémite de l’Italie, dont le christianisme constitue l’âme. Les persécutions anti-juives sont la conséquence de l’antisémitisme chrétien qui a ses fondements dans les Évangiles et dans les œuvres qui s’en inspirent, comme la Divine Comédie. […] Certainement, la Divine Comédie a inspiré les Protocoles des Sages de Sion, les lois raciales et la solution finale ». Oui, Dante et le Nouveau Testament sont à l’origine de la Choa, il faut avoir le courage de le dire ! L’Italie doit se regarder en face et cesser de s’exonérer lâchement de son écrasante responsabilité dans la genèse d’Auschwitz. Gherush92 ne manque pas d’idées judicieuses, qui mériteraient d’être reprises et amplifiées dans toute l’Europe : « L’antisémitisme, l’islamophobie, la haine anti-Roms, le racisme doivent être combattus en recherchant une alliance entre les victimes historiques du racisme, précisément sur des thèmes et des sujets qu’ils puissent partager, comme la diversité culturelle ». Une alliance entre les victimes historiques du racisme… voilà quelque chose à creuser ! Une coalition des Juifs, des Noirs, des Arabes, des Amérindiens, des Asiatiques, des Roms, tous ligués contre l’Occident blanc pour lui faire rendre gorge, pour lui arracher toutes ses griffes, pour le guérir à jamais de son venin de haine et d’intolérance, pour lui imposer définitivement cette diversité et ce bariolage qu’il refuse de toute son âme… Il faudra sans doute en venir là un jour, s’il refuse de se transformer de lui-même.

Je songe à Cesare Lombroso (1835-1909), ce pseudo-savant aux thèses répugnantes, scientiste fou qui a passé sa vie à traquer le gène du crime, collectionneur et mesureur de crânes humains comme Vacher de Lapouge, obsédé d’atavisme et de dégénérescence sociale, propagandiste de l’eugénisme, parfait représentant de cette pseudo-science ultra-déterministe du XIXème siècle qui a inventé le délire raciologique et se trouve donc à l’origine directe des cauchemars génocidaires du XXème. Heureusement, il existe encore en ce monde des êtres dotés de mémoire, désireux que les infamies de nos ancêtres ne soient pas offertes à l’admiration des nouvelles générations, et qui, pour cette raison, mènent une action courageuse et inlassable en faveur d’une censure très vigilante du legs du passé, selon les dernières normes du moralement et politiquement correct. C’est ainsi qu’une campagne a été lancée en 2010 pour que la municipalité de Milan débaptise la via Cesare Lombroso, cet affront aux droits de l’homme : on lira ici le texte de leur accablant réquisitoire (en anglais).

En France, une telle épuration a déjà été menée avec succès : ainsi, à Lyon, la faculté de médecine Alexis-Carrel (eugéniste crypto-nazi) a été rebaptisée R.T.H. Laennec en 1996. La plupart des rues portant le nom de ce sinistre individu ont aussi changé de nom ; par exemple à Saint-Brieuc, la rue Alexis Carrel est devenue rue Anne Frank : une petite juive néerlandaise, qui scribouillait ses fantasmes d’adolescente sur des cahiers d’écolier, à la place d’un prix Nobel français aux idées nauséabondes : voilà un exemple à généraliser ! Puissent toutes nos rues, portant le nom d’un auteur qui a écrit ne serait-ce qu’une phrase incorrecte, se voir vite attribuer, à la place, le nom d’un martyr du droidlomisme ou d’un représentant de nos chères minorités visibles !

Je songe à Oriana Fallaci (1929-2006), cette pseudo-journaliste qui acheva sa triste carrière au service de l’impérialisme occidental en révélant son hideux visage raciste et islamophobe. Après le 11 septembre 2001, elle disjoncta complètement, à moins que ce ne fussent l’âge et bientôt la maladie qui l’eussent persuadée d’ôter le masque hypocrite qui lui avait acquis une réputation plus ou moins honorable. Elle publia deux pamphlets ignobles, La Rage et l’orgueil (Plon, 2002) et La Force de la raison (Rocher, 2004), qui furent poursuivis en justice dans plusieurs pays, tant ils exhalent les miasmes les plus putrides. Elle y étale en effet son aversion rabique de l’islam, dont elle prétend qu’il « sème la haine à la place de l'amour et l'esclavage à la place de la liberté » (alors que c’est évidemment tout l’inverse). Sous sa plume en délire, les injures les plus répugnantes se donnent libre cours : « Au lieu de contribuer au progrès de l’humanité, [les fils d'Allah] passent leur temps avec le derrière en l'air à prier cinq fois par jour » (agression vulgaire, d’autant plus monstrueuse que, comme on le sait, l’islam est une religion de paix et de lumières, qui ennoblit ses adeptes et améliore la civilisation, partout où la Providence la répand en lui ouvrant les cœurs). Forcément, Mme Fallaci assimile tout musulman à un fanatique prêt à tout faire sauter : « les mosquées grouillent jusqu'à la nausée de terroristes ou aspirants terroristes » (elle fait semblant d'ignorer que les attentats terroristes ne sont qu'une légitime réplique aux agressions incessantes dont les monstrueuses puissances coloniales et leur allié sioniste accablent les peuples arabes, sans parler du martyre permanent du peuple palestinien dont les enfants meurent chaque jour sous les balles de Tsahal quand ce n'est pas de faim, de soif ou de désespoir). Mais ce qui est encore plus atroce, c’est qu’elle ne se contente pas de critiquer une religion dont la grandeur passe au-dessus de son entendement borné : elle avoue sans vergogne la répugnance physique que lui inspirent les Arabes, nos indomptables frères orientaux. « Il y a quelque chose, dans les hommes arabes, qui dégoûte les femmes de bon goût », ose-t-elle écrire, toute honte bue, révélant par là, n’en doutons pas, sa frustration sexuelle de femme qui n’a jamais été épanouie par la sauvage virilité des fils du désert, laquelle a pourtant l’art de contenter, depuis des siècles, les ânes, les chèvres et les chameaux les plus insatiables. Conséquence inévitable : possédée par la fièvre obsidionale, elle voit l’Europe comme une citadelle assiégée, que dis-je, comme une contrée envahie, bientôt transformée en partie intégrante de l’oumma. Pour elle, les Arabes submergent l'Europe sous couvert de migrations pour propager l'islam, et comme ils « se multiplient comme des rats » (notez l’animalisation de l’étranger), il en résulte que « l'Europe est devenue chaque jour davantage une province de l'Islam, une colonie de l'Islam ». Même si elle était encore de ce monde, il serait sans doute vain de lui faire observer que non seulement une telle perspective est loin d’être à l’ordre du jour (puisque nos communautés étrangères s’intègrent harmonieusement dans notre société multiculturelle), mais que si elle devait advenir, elle ne pourrait être que hautement profitable à tout le monde, et d’abord à l’Europe : quel pays n’a-t-il pas été merveilleusement embelli, enrichi et bonifié, dès lors qu’il est devenu à majorité musulmane ? Les bénéfices culturels, spirituels, scientifiques, économiques, sociaux d'une telle évolution seraient tout simplement prodigieux. En outre, comme l’a dit un jour Jaques Chirac, « les racines de l’Europe sont autant musulmanes que chrétiennes » (Figaro, 29 octobre 2003) : dès lors, l’islamisation intégrale ne serait qu’un retour aux sources. Et puis, de toute façon, la vie, c’est le changement, n’est-ce pas ? Tout organisme qui n’évolue pas se sclérose et meurt. Cela fait vingt siècles que nous sommes chrétiens, il est temps de passer à autre chose.

Le plus intéressant, dans le cas pathologique de Mme Fallaci, c’est qu’elle nous montre que cette prétendue hostilité intellectuelle à l’islam, que d’aucuns voudraient nous faire passer pour l’application d’un esprit critique hérité des Lumières, devant être protégé coûte que coûte par le droit de libre expression, – n’est en réalité que l’envers du racisme le plus abominable. Mme Fallaci, cette dégénérée, triste reflet d’une Italie d’hier qu’il faut faire disparaître à jamais, confond dans sa haine bestiale les Arabes et les musulmans. Étrangers à physionomie, couleur de peau, odeur différentes de la sienne, ou croyants professant une foi différente de la sienne : pour elle, c’est tout un, ce ne sont que deux incarnations d’un même Autre qu’elle refuse de côtoyer, qu’elle refuse de considérer comme un semblable, qu’elle refuse d’accueillir dans sa cité monocolore et consanguine. Ce rejet de l’étranger est la quintessence du racisme, et c’est ce comportement odieux qu’il convient de bannir et d'éliminer à jamais. Qu’est-ce que le projet ultime du droidlomisme, sinon l’édification d’un monde où tous les pays ayant été remplis d’étrangers, il n’y ait plus aucun étranger nulle part ? Une planète, une humanité, une nation, une culture, une langue, un drapeau : généraliser la différence jusqu’à ce qu’elle se confonde avec l’identité.

Et je songe à bien d’autres encore, tant est longue la liste du déshonneur italien !... On le voit, toute la culture italienne, parce qu’elle est catholique, est foncièrement raciste, et ce n’est pas exagérer que de n’y voir qu’une énorme déclaration de guerre contre les non-catholiques, contre les non-Italiens, contre les non-mâles blancs hétérosexuels. Mme Cécile Kashetu Kyenge a un énorme travail devant elle, une montagne de préjugés à renverser, vingt siècles de culture à dissoudre. Heureusement, son combat va dans le sens de l’Histoire, car elle lutte pour le Vrai, le Bien et le Beau. Tous les hommes de bonne volonté sont avec elle, et seuls les sales fachos, proclamés ou honteux, peuvent la critiquer. Cette triste engeance n’est composée que d’imbéciles, de malades, d’aigris et de ratés. Comment peut-on ne pas avoir de la sympathie pour les nègres ? Comment peut-on ne pas avoir d’attirance pour l’étranger ? Comment peut-on ne pas trépigner d’enthousiasme devant cette Europe nouvelle, métissée, multicolore, multiculturelle qui naît sous nos yeux ? On se le demande…

Note:

[1] Vers 21-25 ; 29-40 ; 58-85 ; 104-113 ; 119-125. J’ai repris la traduction d’Oliviers Sers (Les Belles-Lettres, 2002, coll. classiques en poche n°61) en l’amendant très légèrement. Artorius et Catulus sont deux affranchis célèbres, c’est-à-dire des anciens esclaves émancipés, sans doute d’origine étrangère, qui ont pris le nom de leur maître et ont acquis une immense fortune dans des métiers vils, au début du premier siècle. On a compris que les Grecs dont se plaint Juvénal ne sont pas forcément de purs Hellènes de l’Attique ou du Péloponnèse : après quatre siècles d’hellénisation du bassin oriental de la Méditerranée, un bon nombre d’Orientaux pouvaient se faire passer pour des Grecs aux yeux des Romains (qui eux-mêmes n’étaient plus depuis longtemps de purs Latins du Latium). Tralles et Alabanda sont dailleurs des villes d’Asie mineure.

[2] Je suis ahuri par la qualité de ce travail scolaire, qui me paraît correspondre à un honorable mémoire de master français (soit bac+4). Or, si j’ai bien compris le système scolaire suisse, ce « travail de maturité », provenant du Gymnase Auguste Piccard de Lausanne, date de la dernière année de l’enseignement secondaire, soit l’équivalent de notre année de terminale, et même à cheval sur la 1ère et la Tle puisque réalisé entre février et novembre. L’auteur a donc 17-18 ans ! On trouvera sur cette page d’autres mémoires effectués par des condisciples de Louis Noël, la même année. Quiconque connaît les daubes lamentables qu’un groupe de lycéens d’ici peut produire, en guise de « T.P.E. », ne peut manquer d’être pris de vertige devant l’écart de niveau entre le système français et le système suisse. C’est comme si une équipe de troisième division se voyait brusquement confrontée à une équipe habituée aux huitièmes de finale de la Ligue des champions ! Ou bien ce Gymnase Auguste Piccard est un établissement d’élite, qui ne peut se comparer qu’aux meilleures classes des vingt meilleurs lycées français ? Si ce n'est qu'un établissement ordinaire, alors l'arriération mentale de la jeunesse française dépasse nos pires cauchemars…

[3] Vers 183-186 ; 188-193 ; 197-200. J’ai repris la traduction de Victor Crépin (Claudien, Œuvres complètes, Garnier, 1933, tome premier, page 195), en la corrigeant parfois avec l’aide de la traduction de la collection Nisard (Dubochet et Cie, 1837, rééd. Firmin-Didot, 1871) qu’on trouve notamment sur l’indispensable site de Philippe Remacle ou sur Gallica. Désiré Nisard avait paresseusement repris la traduction de l’abbé Guillaume-Jean-François Souquet de La Tour (1768-1850), futur curé de Saint-Thomas d’Aquin, qui date de 1798, et qui se soucie plus d’élégance que de fidélité. Celle de V. Crépin m’a paru à la fois plus précise et plus expressive, sauf pour le vers 193, qu’il traduit lourdement ainsi : « et les enfants qui naissent ainsi de parents différents de couleur apportent l’épouvante dans leurs berceaux ». — Les Nasamons étaient un peuple libyque nomade, vivant au sud de Syrte.

[4] Chant XXVIII, vers 19-42. J’ai repris la traduction de Marc Scialom (Pochothèque, 1996, pages 710-711), que j’ai corrigée avec l’aide de celle de Jacqueline Risset (Flammarion, 1985, pages 254-257).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

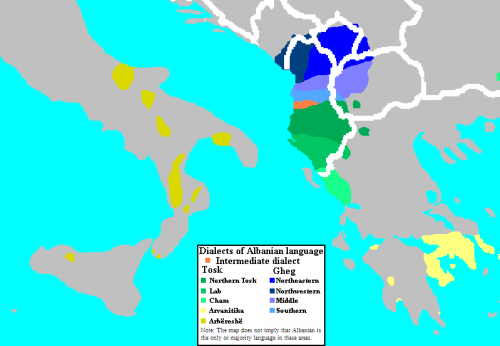

Dans l’ABC politique qui nous est cher, déplorer avec anxiété la disparition des faits communautaires, des communautés humaines réelles, de chair et de sang, est une constante, couplée à une anthropologie pessimiste qui ne voit pas de “progrès” dans leur disparition mais qui constate, amèrement, que ce que l’on baptise “progrès” est en réalité une terrible “régression” dans la diversité humaine. Bon nombre d’ethnologues, d’écologistes, d’anthropologues déplorent, à très juste titre, la disparition de langues et de petites communautés ethniques dans la jungle d’Amazonie ou dans les coins les plus reculés de Bornéo ou de la Nouvelle-Guinée. Mais ce triste phénomène se passe en Europe aussi, sous l’oeil indifférent de toutes les canailles qui donnent le ton, qui détiennent les clefs du pouvoir politique et économique, qui n’ont aucune empathie pour les éléments humains constitutifs d’une réalité charnelle irremplaçable si elle venait à disparaître. Pour se rappeler que le phénomène de la “mort ethnique” n’est pas seulement d’Amazonie ou d’Insulinde, il suffit de mentionner la disparition des Kachoubes, des Polaques de l’Eau ou des derniers locuteurs de la vieille langue prussienne (du groupe des langues baltiques), suite à la seconde guerre mondiale.

Dans l’ABC politique qui nous est cher, déplorer avec anxiété la disparition des faits communautaires, des communautés humaines réelles, de chair et de sang, est une constante, couplée à une anthropologie pessimiste qui ne voit pas de “progrès” dans leur disparition mais qui constate, amèrement, que ce que l’on baptise “progrès” est en réalité une terrible “régression” dans la diversité humaine. Bon nombre d’ethnologues, d’écologistes, d’anthropologues déplorent, à très juste titre, la disparition de langues et de petites communautés ethniques dans la jungle d’Amazonie ou dans les coins les plus reculés de Bornéo ou de la Nouvelle-Guinée. Mais ce triste phénomène se passe en Europe aussi, sous l’oeil indifférent de toutes les canailles qui donnent le ton, qui détiennent les clefs du pouvoir politique et économique, qui n’ont aucune empathie pour les éléments humains constitutifs d’une réalité charnelle irremplaçable si elle venait à disparaître. Pour se rappeler que le phénomène de la “mort ethnique” n’est pas seulement d’Amazonie ou d’Insulinde, il suffit de mentionner la disparition des Kachoubes, des Polaques de l’Eau ou des derniers locuteurs de la vieille langue prussienne (du groupe des langues baltiques), suite à la seconde guerre mondiale.

En 805, les armées de Charlemagne s’ébranlent pour convertir les païens saxons et slaves (les “Wenden”), les inclure dans l’Empire franc afin qu’ils paient tribut. Seuls les Sorabes résistent et tiennent bon: de Magdebourg à Ratisbonne (Regensburg), l’Empereur est contraint d’élever le “limes sorbicus”. Assez rapidement toutefois, la tribu est absorbée par le puissant voisin et connaît des fortunes diverses pendant 1200 ans, sans perdre son identité, en dépit des progressistes libéraux du “Kulturkampf”, qui entendaient éradiquer la “culture réactionnaire” et des nationaux-socialistes qui suppriment en 1937 tout enseignement en sorabe et envisagent le déplacement à l’Est, en territoires exclusivement slaves, de cette “population wende résiduaire” (“Reste des Wendentums”).

En 805, les armées de Charlemagne s’ébranlent pour convertir les païens saxons et slaves (les “Wenden”), les inclure dans l’Empire franc afin qu’ils paient tribut. Seuls les Sorabes résistent et tiennent bon: de Magdebourg à Ratisbonne (Regensburg), l’Empereur est contraint d’élever le “limes sorbicus”. Assez rapidement toutefois, la tribu est absorbée par le puissant voisin et connaît des fortunes diverses pendant 1200 ans, sans perdre son identité, en dépit des progressistes libéraux du “Kulturkampf”, qui entendaient éradiquer la “culture réactionnaire” et des nationaux-socialistes qui suppriment en 1937 tout enseignement en sorabe et envisagent le déplacement à l’Est, en territoires exclusivement slaves, de cette “population wende résiduaire” (“Reste des Wendentums”).