Ex: http://ettuttiquanti.blogspot.com/

Ex: http://ettuttiquanti.blogspot.com/

Pour de plus amples détails : http://www.parthenonfrance.com/livre-histoire.html, et voir aussi les pages adjacentes.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, lettres, littérature, littérature française, lettres françaises, france, philosophie, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

00:10 Publié dans Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre, stratégie, militaria, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com

Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com

Ce volume constitue une édition revue et mise à jour de Céline, paru aux éditions Belfond en 1987.

Présentation de l'éditeur

" Chaque écrivain, chaque intellectuel, chaque maître à penser veut désormais se mesurer à l'auteur du Voyage, le jauger, le juger, l'accabler ou le louer ", estime Frédéric Vitoux, qui fut l'un des premiers à se risquer à cet exercice et qui pose aujourd'hui la question : " Céline serait-il l'auteur le plus notoirement méconnu de la littérature moderne ? " Ecrivain maudit ? Il était célèbre dès la publication de Voyage au bout de la nuit, en 1932. Ecrivain controversé ? Sa gloire n'a cessé de croître depuis sa mort, au point qu'il est aujourd'hui l'un des Français les plus traduits dans le monde. Ecrivain ordurier ? Son style ajouré, éclaté comme de la dentelle, en fait aussi l'un des plus précieux de notre littérature. Ecrivain consacré ? Son œuvre, à l'exception de ses deux premiers romans, reste largement ignorée. Aborder sans jargon les singularités de l'écriture célinienne. Raconter les principales étapes de sa vie. Evoquer sans complaisance aucune le signataire de pamphlets antisémites d'une violence et d'une outrance telles qu'elles indignèrent ou décontenancèrent ses détracteurs comme ses amis : tel est le triple défi relevé par ce livre. Etude objective et dépassionnée, Céline, l'homme en colère se complète de témoignages, d'une bibliographie et d'un index.

Frédéric Vitoux, Céline, l'homme en colère, Ed.Ecriture, 2009.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

00:10 Publié dans Alpinisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : montagnes, alpes, himalaya, andes, allemagne, livre, danger |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Leni Riefenstahl To order the book : http://www.ibtauris.com/ Leni Riefenstahl in her long and extraordinary life (she died in 2003 aged 101) was a dancer, actress, mountaineer, photographer and world famous filmmaker. She was also a liar. Riefenstahl was a protegee and confidante of Adolf Hitler, for whom she made her internationally renowned films "Triumph of the Will" and "Olympia". During her eventful post-war career, she has been both villainized for her lionization of Hitler and championed as an adventurer and artist. Her remarkable ad innovative creative vision is beyond doubt. The controversy that still rages around her memory is based on her apparent complicity with Nazi leaders - right up to Josef Goebbels and Hitler himself - in allowing her work to be used as the most potent propaganda weapon in their arsenal. Jurgen Trimborn knew Leni personally. He uses detailed research and his own unblinking eye as an authority on the Third Reich to reveal this portrait of a stubborn, intimidating visionary who inspired countless photographers and filmmakers with her artistry but refused to accept accountability for her role in supporting the twisted agenda of the Nazi high command. AUTHOR BIOGRAPHY:  |

00:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, allemagne, cinéma |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

trouvé sur: http://polemia.com

« Démocratie à la russe » est un ouvrage passionnant. Jean-Robert Raviot, maître de conférences à Nanterre et à Sciences-Po, y procède à un froid décryptage de la vie politique russe. Avant de nous livrer à une comparaison décapante avec la « démocratie à l’européenne », livrons-nous à quelques explications :

En moins de vingt ans la Russie est passée du « parlementarisme balbutiant de la fin de l’empire » à la « démocratie présidentialiste post-soviétique » (1) et les Russes sont rapidement devenus des adeptes de l’ « athéisme démocratique » (2), sceptiques sur les élites qui les représentent.

Le nombre des partis siégeant au Parlement n’a cessé de se réduire : dix dans la chambre élue le 12 décembre 1993 ; quatre seulement dans la Douma d’Etat élue le 2 décembre 2007.

Le vote « de conviction » ou « d’élimination » qui marquait les scrutins du début des années 1990 a cédé la place à un vote « clientéliste » et d’ « allégeance » (3), un « vote d’allégeance » qui s’est porté, en 2007, à 70% sur Russie Unie, la grande force centrale, « centriste », qui a émergé, puis s’est imposée, comme force dominante en renvoyant sur les marges extrêmes les libéraux et les communistes.

Pour Russie Unie, « la démocratie est au service de la souveraineté nationale et de la puissance » (4) ; la démocratie vise moins à « être représentative que constructive ».

C’est ainsi que la Russie est devenue avec Russie Unie un pays à parti dominant. Cette situation était déjà connue auparavant dans d’autres pays réputés démocratiques tels que le Japon, avec le Parti libéral-démocrate depuis 1945, Taiwan, avec le Kouo-Min-Tang de 1950 à 1991, le Mexique, avec le Parti révolutionnaire institutionnel de 1930 à 2003, et la Suède, avec le Parti social démocrate de 1932 à 1976.

Bien sûr, la tentation est grande dans les médias occidentaux de condamner l’évolution de la Russie dont la vie politique s’éloignerait à leurs yeux de l’idéal type de la démocratie. Jean-Robert Raviot ne cède pas à ce confort intellectuel facile. Bien au contraire, il se plaît à souligner – horresco referens – les points de convergence entre la démocratie post-soviétique et la post-démocratie européenne :

– l’inégalité d’accès aux grands médias ;

– la vie politique qui se transforme en feuilleton télévisé à épisodes ;

– le débat politique simplifié à l’extrême et n’ayant qu’une incidente réduite sur la délibération ;

– le changement des modes de scrutin ;

– la lutte contre l’ « extrémisme » pour mobiliser ses partisans et déconsidérer son opposition : certes, en Russie ce sont les « libéraux » qui jouent le rôle d’ « extrémistes » dévolu en Occident aux « nationaux », mais la mécanique de manipulation de l’opinion est la même ;

– la dictature du politiquement correct même si le politiquement correct n’est pas le même à l’est et à l’ouest : c’est le patriotisme en Russie (Russie Unie se définit comme « le parti de la réussite, du redressement national ») ; c’est le mondialisme et l’antiracisme en Occident (où l’on veut construire « une humanité hors sol et hors histoire », selon Marcel Gauchet) ;

– des procédures électives qui dans les faits visent moins à permettre au peuple de choisir ses dirigeants qu’à assurer une légitimité à l’élite au pouvoir.

A rebours du « démocratiquement correct », Jean-Robert Raviot estime finalement que loin « d’accuser un quelconque retard la Russie post-soviétique est au contraire en avance sur son temps » (5). Et d’enfoncer ainsi le clou : « Le vernis de la modernité démocratique triomphante craque et les innombrables faux-semblants politiques de l’Occident apparaissent en pleine lumière. Aux Etats-Unis, le césarisme et le népotisme, qui constituent depuis toujours la part d’ombre du système politique, se manifestent avec une évidence sans pareille. Le « phénomène bureaucratique » se déploie avec un systématisme presque caricatural dans la « construction européenne ». Les préceptes du « politiquement correct » ont partout pris les apparences d’une nouvelle religion civile officielle. Les clientélismes de toute nature semblent constituer les vrais arcanes de la décision politique. La connivence des fortunes privées et des pouvoirs publics semble devenir la règle et la possession d’un patrimoine important est la clef du succès d’un nombre croissant d’entreprises de conquête du pouvoir politique. Enfin, l’impératif de sécurité est invoqué à l’appui de dispositions généralement plébiscitées qui substituent progressivement un état d’exception permanent à l’ordre constitutionnel. A l’heure où les recettes de la « gouvernance » se substituent à l’art du gouvernement des hommes, « la démocratie occidentale redescend du piédestal sur lequel l’histoire de l’après-1945 l’avait placée dans une comparaison, forcément avantageuse, avec les totalitarismes national-socialiste et communiste (6) ».

Les Occidentaux jugent sévèrement la démocratie à la russe au regard de l’idéal démocratique. Mais la démocratie à la russe renvoie en miroir à l’Occident la vision de sa propre réalité, toujours plus éloignée des grands principes censés la fonder.

Et pourtant l’Occident continue à s’ériger en donneur de leçons alors même qu’il est plus que douteux que les chefs politiques occidentaux bénéficient auprès de leur peuple d’une estime et d’une popularité réelles aussi flatteuses que celles dont bénéficient Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev !

Guillaume Bénec’h

Polémia

08/12/08

(1 « Démocratie à la Russe », p. 5.

(2) Op. cit., p. 8.

(3) Op. cit., p. 48.

(4) Site Internet de Russie Unie, cité dans « Démocratie à la russe », p. 10.

(5) Op. cit., p. 118.

(6) Ibid.Jean-Robert Raviot, « La Démocratie à la russe », Ellipses, avril 2008, 160 p., 17,10 euros.

Guillaume Bénech

00:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, russie, poutine, medvedev, eurasie, eurasisme, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Détails sur le produit

|

00:10 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, asie, asie centrale, russie, chine, route de la soie, eurasie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Gevonden op: http://yvespernet.wordpress.com

Een paar dagen geleden heb ik nieuwe aankopen gedaan in De Groene Waterman. Één van mijn aankopen was het volgende boek: “Occidentalisme: het Westen in de ogen van zijn vijanden” van Uitgeverij Olympus. Autheurs zijn Ian Buruma en Ashivai Margalit. Het geeft een interessante kijk op de vijandige denkwijzes tegenover het Westen. Van de anti-modernistische conferentie van Kyoto van 1942 tot en met het huidige islamisme. Ook het stuk over het verschil in denkwijze, en de onmogelijkheid om elkaar te verstaan, tussen de Russisch-Orthodoxen en de Amerikaanse protestanten is interessant. Het geeft ook goed weer hoe de aanslagen van 11 september 2001 enorme hoeveelheden symboliek met zich meedroegen.

Ook de afkeer van traditionalisten en anderen tegenover steden komt uitgebreid aan bod, met vaak verrassende citaten en anekdotes tot gevolg. Op pagina 30 bijvoorbeeld:

“Friedrich Engels zag iets ‘afstotelijks’ in de stedelijke massa’s van Manchester en Londen, ‘iets waartegen de menselijke natuur rebelleert’. De stad is waar mensen van ‘alle rangen en standen langs elkaar heen drommen’, lukraak, willekeurig en vooral onverschillig”.

Een visie die ook gedeeld wordt T.S. Eliot die in zijn poëzie uithaalde tegenover de goddeloosheid van de steden. Maar ook een Sayyid Qutb, islamitisch denker, die in 1948 New York bezocht, vond de steden een afgrijselijk iets. Hij nam aanstoot aan “de atmosfeer van verleiding, de schokkende sensualiteit van het dagelijks leven en het onbetamelijke gedrag van Amerikaanse vrouwen” (pagina 36).

Een rode lijn in het boek is de clash tussen de traditionalisten, ongeacht hun culturele en religieuze achtergrond, die de “modernisten” hoogmoed verwijten. Steden worden beschouwd als plaatsen van verderf, waar de islam ze in het verleden als bakens van kennis tenmidde van woestijnen nomadische onwetendheid zag, de hoogmoed en speculatiedrang van handelaars op de beurs wordt verworpen. Wat de modernisten achterlijkheid noemen, zal door de traditionalisten als een rijkdom worden gezien. Het boek is ook een aanrader omdat het de dingen wat in perspectief zet, wat zeker nodig als men de aanslagen in Mumbai e.d. in perspectief wilt plaatsen.

Ik raad het boek dan ook zeer aan, voor de prijs (€10) moet je het alvast niet laten!

00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, occidentalisme, occident, capitalisme, impérialisme, tiers-monde, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

|

Pour de plus amples détails : http://www.parthenonfrance.com/livre-histoire.html, et voir aussi les pages adjacentes. |

14:43 Publié dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, paris, livre, bibliophilie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'anarchisme de droite dans la littérature contemporaine

par Jacques d'ARRIBEHAUDE

A l'origine d'un esprit de révolte qu'il analyse ici re-marquablement, François Richard évoque les baro-ques et les libertins du XVIème et du XVIIème sièc-les, diversement suspects aux pouvoirs en place et dé-jà "non conformes". Il signale à juste titre la "Sa-ti-re Ménippée", mais, très vite, en vient à son vrai sujet, qui tient à l'esprit et au rôle de ceux qu'il ran-ge parmi les anarchistes de droite de la fin du siècle dernier à nos jours. "En fait, écrit-il, l'anarcho-droi-tis-me se révolte contre la montée et la tentative d'in-car-nation des idéaux démocratiques, mais cette op-po-sition n'englobe pas sa pensée dans son entier. El-le n'en est qu'un des aspects: sur cette humeur ré-tive, ce refus viscéral, croît et se développe une atti-tude philosophique globale qui, dans sa lucidité, sa vio-lence et son appétit de liberté, a engendré l'un des flamboiements littéraires les plus contestés et les plus impressionnants de ce temps".

Soutenu par un excellent choix de citations, le livre s'ar-ticule en six chapîtres de lecture aisée et capti-van-te, qui vont du "refus de la démocratie" à la "chas-se à l'absolu". Il est évident que la révolution de 89, dont les masses se voient sommées, à leurs pro-pres frais de contribuables, de célébrer le bicente-naire, est ici une charnière, un point de rupture fon-damental. Parmi beaucoup d'autres, on peut retenir cette appréciation de Léautaud: "Au total, une bande de coquins et d'imbéciles sans en excepter un seul... Voilà pourtant ce qu'on glorifie, voilà les créateurs de la France, de la France d'aujourd'hui, les précur-seurs des bavards et des sots qui nous gouver-nent...". Drumont avait déjà parfaitement constaté que "la Société fonctionnant en mode subversif, tout ce qui semblerait devoir protéger les honnêtes gens concourait en réalité à assurer aux gros voleurs le succès d'abord, l'impunité ensuite". La caractéristi-que de tous ces hommes que leur forte individualité sé-pare et rend parfois hostiles les uns aux autres, c'est le refus des mots creux, des abstractions gro-tes-ques imposées comme valeurs suprêmes du Pro-grès à majuscule et d'une république considérée par Léon Bloy comme "le droit divin de la médiocrité absolue". C'est aussi, dans un siècle où l'idéal se ré-duit de plus en plus à "la même chose pour tout le monde", l'appel spontané à la contradiction et la vo-lonté farouche de rejeter les crédos de plus en plus suspects, les vulgates les plus agressivement niaises d'une intelligentsia aussi sotte que perverse en ses pe-sants rabâchages. On conçoit dans ces conditions le cri de Nimier et de quelques autres, qui eurent vingt ans en 45. "Plus l'Apocalypse s'est rappro-chée de l'Allemagne et plus elle est devenue ma pa-trie". On conçoit aussi que, dans l'asphyxie du confor-misme ambiant, étayé d'un appareil judiciaire et po-licier parfaitement au point, appuyé à tous les cré-neaux possibles par des aboyeurs médiatiques, des enseignants abrutis et l'armée socialisante d'une plé-tho-rique fonction publique où nul ne semble avoir jamais vu l'ombre d'un prolétaire, le moindre pro-pos d'un Drumont, d'un Céline, d'un Rebatet, et, plus près de nous, d'un Nabe ou d'un Micberth, soit aussitôt perçu comme une menace intolérable. A l'Est, il y a pour ces criminels les fameux "asiles psy-chiatriques". Dans nos démocraties de progrès, de tolérance et de droits de l'homme, c'est tout simplement l'assassinat par étouffement, piqures d'é-pin-gle, inquisition fiscale, persécutions admi-nistra-tives, incarcération sur motifs fabriqués, le tout dans "ce grand silence de l'Abjection" si bien évoqué ja-dis par Châteaubriand.

De Gobineau à Micberth en passant par Drumont, Bloy, Darien, Léautaud, Daudet, Céline, Rebatet, Mar-cel Aymé, Bernanos et bien d'autres, François Ri-chard éclaire à merveille le talent, la vigueur po-lé-mique et la fécondité d'un courant qui, en dépit de toutes les censures, de tous les éteignoirs, et de l'im-mense peur des bien-pensants de tous bords, appa-raît "comme l'une des tendances politiques, morales et intellectuelles les plus stimulantes de notre moder-ni-té".

Où l'auteur de cette excellente étude s'égare un peu, me semble-t-il, c'est lorsqu'il cite Louis Pauwels en bonne place parmi ces irréductibles briseurs de ta-bous dont il souligne pourtant bien, par ailleurs, le ca-ractère irrécupérable. Certes Pauwels est honni et abreuvé d'injures par les tout puissants foutriquets de ce qu'il nomme si justement la "gauche caviar", qui ne sauraient lui pardonner ses ricanements à pro-pos du "sida mental" dont il les voit atteints. Mais Pauwels est une institution qui se recommande, tout comme ses adversaires et détracteurs, de la démo-cra-tie, de la République, et de l'épilepsie moralisante de nos cardinaux judéo-chrétiens. Je distingue mal le rap-port avec Barbey d'Aurevilly, Léon Bloy, Da-rien, Rebatet, Micberth, etc. Je regrette, en revan-che, que François Richard ait omis de citer Brigneau, Gripari, Marc-Edouard Nabe, Willy de Spens, d'autres peut-être, qui appartiennent, sans conteste, par l'éclat, le talent et le caractère, à cette flamboyante aristocratie de réprouvés qu'il s'est atta-ché à dépeindre. Mais ne boudons pas notre satis-faction dès lors qu'il s'agit là du premier ouvrage sérieux sur un sujet pratiquement tabou jusqu'à ce jour.

Jacques d'ARRIBEHAUDE.

François RICHARD, L'anarchisme de droite dans la littérature contemporaine, PUF (coll. "Littératures mo-dernes"), Paris, 1988, 244 pages, 130 FF.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, anarchisme, anarchisme de droite, droite, conservatisme, lettres françaises, littérature françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Veillons au salut de l'Empire!

«Le grand Empire, l'Empire central, l'Imperium, par opposition à l'Occident»

(Jean-Claude Albert-Weil, Sont les Oiseaux, 1996)

Fiction: en juillet 1940, Hitler parvient à forcer la main au général Franco qui laisse passer les troupes allemandes sur son territoire. Gibraltar tombe et les panzers, après avoir traversé le Maroc et l'Algérie, foncent sur Le Caire. 300.000 prisonniers français sont libérés et commis aux moissons. La popularité du vieux maréchal est au zénith. Un débarquement allemand a lieu en Irlande du Sud. Malte tombe aux mains des paras de la Luftwaffe de Goering. Churchill est mis en minorité et remplacé par Lord Halifax, qui fait la paix, en échange des puits de pétrole du Moyen Orient, qui restent sous contrôle britannique. Pourquoi faire la guerre dans ces conditions? Le succès de l'opération Barbarossa est quasi complet et, rapidement, les troupes de l'Axe font jonction dans le Caucase. Par un coup d'audace inouï (Skorzeny?), Vladivostok tombe. C'est la panique au Japon, qui se rapproche des Américains. Dans l'Empire, c'est le délire: d'ailleurs, à Berlin, on joue Sartre à guichets fermés! Dans cette atmosphère de triomphalisme, l'épuration ethnique dont sont victimes les Juiffss prend heureusement fin et l'Empire favorisera même, pour gêner les Anglais, la naissance d'un Etat hébreu, armé par l'Allemagne. A Berlin, l'aile modérée menée par Bibbentrop, le cher Otto Tabetz, ou Krommel élimine les “natzis” forcenés. Une fausse explosion nucléaire, vers 1943, calme les Américains, qui se contentent d'armer la résistance soviétique (Staline combat toujours en Yakoutie). Une vraie bombe, que le Führer obtient grâce à ses réseaux d'espions (juiffss?) aux Etats-Unis, assure définitivement la neutralité américaine. Hitler meurt le 30 décembre 1946, à la veille du réveillon. Speer, l'amiral Panaris et surtout Gersdorff entreprennent une première “dénatzification” et, de 59 à 78, Stendel, le Führer suivant, proscrit le racisme et le remplace par le différentialisme critériologique: les Juiffss sont incités à collaborer ou à émigrer en Israël, où ils forment une tête de pont de l'Empire.

L'existencisme: doctrine impériale

Mais le grand Führer, c'est Gessler (1978-1993): avec lui, l'Empire décolle. La Panfoulia, grande autostrade de Duinkerke à Vladivostok draine des millions de Volkswagen et l'élite du Parti se détend à l'hôtel Heidegger, un gigantesque paquebot planté sur le Mont Blanc. L'aide sociale est généralisée, mais jamais en argent: distributeurs de nourriture, soins médicaux, vêtements, tout est gratuit, et de qualité (pas d'engrais chimiques, d'élevage aux hormones, d'où un taux de cancer ridiculement bas dans l'Empire). Les sciences atteignent un niveau inouï: manipulations génétiques, chirurgie esthétique, drogues diverses... et la fameuse base secrète de Tsarskoïe Sélo!

La doctrine impériale est appelée “existencisme”, elle garantit le droit aux plaisirs sexuels les plus raffinés pour tous les citoyens. La publicité est interdite, l'intrusion télévisuelle limitée (TV interdite les samedis et dimanches de la Norvège à la frontière coréenne, interdiction de toute permanence médiale: après un an, les journalistes cèdent leur place et changent de service; pas de femme de minlstre qui bave à l'écran!), le sport spectacle est banni (un joueur de l'équipe de Milan est vraiment né dans cette ville... de parents milanais), l'endettement exagéré est illégal. Des lois favorisent les PME et forcent les gens à faire réparer tout appareil un certain nombre de fois, d'où l'existence de castes de réparateurs prospères et heureux. Toutes ces lois saines et de bon sens déclenchent la fureur de la presse “ploutocrato-ergono-aliénée-croyancialo-marxo-cosmopolito-médiacrato-religio-éthico pseudo-égalitaire-hyperdémographico-universo-droit de l'hommesque-planèto-destructive”.

L'Empire est résolument non humaniste et rejette sagement les droits de l'homme, qui ne sont jamais que “les droits du client”: “droit de chier des litanies de progénitures débilo-crédulo-proliférantes, pulluliques, malsaines, ivres de tuer leur prochain ou de leur passer la Grande Maladie”. Car la Maladie, venue de l'Ouest est interdite dans l'Empire: un corps d'élite veille et nettoie, liquidant impitoyablement malades infiltrés par les démothalassocrates, agents d'influence de la pourriture utilitairo-protestante et militants nationalistes (des Gagaouzes aux Vourdalaks). Pas question d'affaiblir l'Empire! Les chrétiens, et les croyeux de tous poils, sont l'objet d'une attention toute spéciale: les chefs n'ont pas oublié leur rôle de pourrisseurs de l'Empire romain. On ne les laissera pas recommencer! Et des villes entières reparlent latin, la langue des origines. On y sacrifie à Jupiter... Gessler le Grand a compris qu'il n'y avait que deux manières de gérer l'humanité: les couilles pleines, à l'anglo-saxonne (frustration/culpabilisation-ambition-production), ou les couilles vides, à l'européenne (satisfaction-réalisation-assomption). Dans l'Empire, il est difficile de les garder pleines longtemps: des esclaves de Hollande ou du Kouban, expertes et motivées, sont fidèles au poste.

Ainsi parla Gessler...

Une monnaie unique, le franmark européen, est garantie par d'immenses réserves d'or, au contraire de l'immonde dollar usaïque, fabriqué à partir de rien, manipulé au dépens de populations ignorantes, abruties par un plouto-démocratisme hypermédiatisé. Les différences sont exaltées: pulpeuses Kalmouks et beaux Italiens peuvent bien se payer des orgasmes cosmiques, mais, attention, pas de métis! L'immigration est bien entendu interdite: «Autrefois, un peuple qui rentrait dans un autre, c'était clair, c'était une invasion... Peut-on aujourd'hui laisser librement les peuples qui n'ont aucune discipline nataliste et qui se multiplient à l'infini se répandre chez nous avec leurs drogues et maladies, chez nous qui réglementons nos naissances? La partie n'est pas égale! C'est s'abandonner à la catastrophe, à la barbarie, à l'effacement radical... Suicidons-nous collectivement tout de suite pour laisser la place aux autres, et qu'on n'en parle plus...». Ainsi parla Gessler, quatrième Führer de l'Empire. Dans ce monde braziloïde, un cauchemar pour les cosmopoliens et le rêve pour tous les autres, on suit l'ascension de Carl, membre de la DPSE (l'ordre beige), mais fréquentant, de Degrellstadt à Paris (Boulevard Céline) la fine fleur de l'aristocratie impériale: Lily Jünger, cette chère Pamela Horthy, l'exquis Vlady Vlassov, Anne-Ingrid de Munsbach-Lothringen et, bien sûr, le Protonotaire Parvulesco.

Patrick CANAVAN.

J. C. ALBERT-WEIL, Sont les oiseaux, Ed. du Rocher, 1996, 149 FF.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, empire, science-fiction |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, stratégie, armées, militaria, politique, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Un des livres qu'on lira avec le plus de profit cet automne porte un titre très simple — L'Argent —, il est signé Charles Péguy et vient d'être réédité dans un volume préfacé par Antoine Compagnon, professeur au Collège de France et auteur des Antimodernes.

Le croirez-vous ? Ce Cahier de la Quinzaine publié pour la première fois à Paris le 16 février 1913 se lit comme si l'encre de Péguy n'avait pas séché… « On n'avait jamais vu tant d'argent rouler pour le plaisir, et l'argent se refuser à ce point au travail » ; « De mon temps (…) il n'y avait pas cet étranglement économique d'aujourd'hui, cette strangulation scientifique, froide, rectangulaire, régulière, propre, nette, sans une bavure, implacable, sage, commune, constante, commode comme une vertu, où il n'y a rien à dire, et où celui qui est étranglé a si évidemment tort. »

Charles Péguy, un prophète du passé ? Plutôt un témoin extralucide du règne de l'argent dans le monde moderne, répond Jacques Julliard dans un recueil d'essais à contre-époque qui souligne l'actualité de la pensée du poète — c'est-à-dire sa capacité à inspirer des actes. Pour faire bonne mesure, l'historien des idées lui associe le Georges Bernanos de La France contre les robots « Il faut lire et regarder ce dernier Bernanos non comme le dernier samouraï du monde préindustriel mais comme l'un des premiers prophètes de la société postindustrielle » et un Paul Claudel inattendu, provocateur et insolent, qui revendique le droit de se contredire à propos de tout avec les personnages de ses Conversations dans le Loir-et-Cher.

« Quand le monde tout entier paraît s'affaisser sur son axe et qu'on se sent gagné par la lâche tentation de composer avec ce qu'il charrie de plus médiocre, écrit le directeur délégué de la rédaction du Nouvel Observateur, alors Péguy, Bernanos et Claudel sont des recours. Ils nous arrachent à la vulgarité ambiante et bien souvent nous en protègent. »

Lecteur passionné de Pierre Joseph Proudhon, Georges Sorel, et Édouard Berth, fin connaisseur des maîtres petits et grands du socialisme français, Jacques Julliard, qui se dit « psychologiquement athée, culturellement anticlérical, spirituellement chrétien » n'a jamais caché sa sympathie pour le christianisme social. On le savait attaché au souvenir d'une certaine nébuleuse « catho-proudhonienne » dont il perpétue l'héritage avec de jeunes chercheurs dans le cadre de la revue Mil neuf cent. Sa passion et son savoir débordent aujourd'hui le strict cadre de l'histoire intellectuelle pour entrer en résonance avec les folies de notre siècle.

Dans L'Argent, Dieu et le Diable, Jacques Julliard s'emploie joyeusement à prendre ses contemporains à contre-pied en faisant entendre la voix de trois écrivains catholiques un peu oubliés qui ont maudit chacun à sa manière le royaume impie de « Goulavare », un univers impitoyable dans lequel l'argent, sans devoir pour les opulents et sans enfer pour les mauvais riches, ordonne toute valeur.

Un des chapitres importants de l'Argent, Dieu et le Diable place Bernanos et Claudel « face au mystère d'Israël ». Pour en finir avec les calomnies que continuent de véhiculer Bernard-Henri Lévy et ses amis, il est essentiel de rappeler que les deux écrivains ont abjuré dans leur maturité ce que leur tradition et leur préjugé leur avaient fait imaginer de la « grande banque juive ». Leur rencontre avec le judaïsme a peut-être été tardive, mais elle a eu lieu, ouvrant les voies de la réflexion catholique sur l'espérance d'Israël lors du concile Vatican II. Jacques Julliard retrace avec soin la longue marche spirituelle accomplie par Bernanos et Claudel pour s'ouvrir à la réalité historique et théologique d'Israël. Comment l'ignorer ? Moïses porteurs de thoras sans nombre, gardiens têtus de livres saints, les Juifs ne peuvent pas être tenus pour responsables du caractère clos du monde moderne.

Mais ce rappel, ce n'est pas tant à la droite ni aux catholiques qu'il convient de le faire aujourd'hui qu'aux têtes molles qu'on trouve à gauche de la gauche.

L'Argent, Dieu et le Diable - Péguy, Bernanos, Claudel face au monde moderne de Jacques Julliard Flammarion, 230 p., 19 €. Lire aussi : « Le Choix de Pascal », de Jacques Julliard , entretiens avec Benoît Chantre, Champs-Flammarion, 330 p., 9 € ; « L'Argent » , de Charles Péguy, Éditions des Équateurs, 100 p., 10 €.

00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, argent, catholicisme, christianisme, décadence, livre, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ecole des cadres - Synergies Européennes - septembre 2008

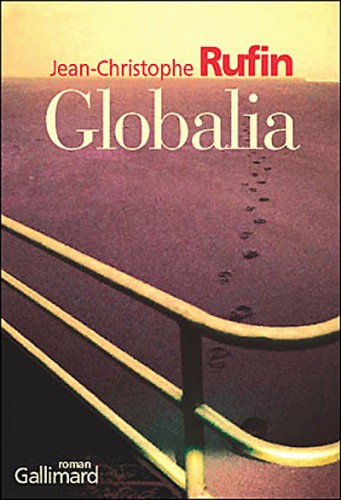

Sur "Golbalia" de Jean-Christophe Rufin

http://users.skynet.be/pierre.bachy/rufin-globalia.html...

A lire à la suite de nos travaux sur George Orwell et Aldous Huxley

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, utopie, dystopie, lettres, littérature, littérature française, mondialisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

| Jean Mabire | Thulé | Robert Laffont Réédition : Pardès |

| Jean Mabire | Godefroy de Harcourt | Les éditions du Lore |

| Jeanne Bourin | Le grand feu | La Table Ronde |

| Anne Dudant | Le Cycle d’Harold, Chevalier de la Table Ronde et Guerrier Impie | Édition Nox, Vielsam, Belgique |

| Gillian Bradshaw | La légende arthurienne | Nestiveqnen |

00:05 Publié dans Jean Parvulesco | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, livre, france, europe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Morts malfaisants dans le droit et les croyances des Romains

Les éditions Exergue viennent de rééditer une œuvre de référence pour tous les folkloristes et depuis longtemps introuvable: Les Morts malfaisants d'après le droit et les croyances populaires des Romains écrit en 1924 par Emile Jobbé-Duval. L'éditeur écrit: «Pour cette nouvelle édition, une préface de Claude Lecouteux, spécialiste renommé du folklore européen pré-chrétien et médiéval, vient rappeler l'importance de cet ouvrage, qui n'a rien perdu de sa fraîcheur et de sa pertinence. De plus, toutes les citations latines sont maintenant accompagnées de leur traduction française. En revanche, les éditeurs ont jugé bon d'abréger cet ouvrage d'un immense appendice qui ne traitait que de subtilités du droit romain, sans rien apporter de nouveau sur le plan de l'ethnohistoire proprement dite. Ce livre constitue une étude précise et exhaustive sur les croyances et coutumes des Romains relatives aux morts qui, par besoin de vengeance ou tout autre attachement émotionnel, erraient près des vivants, menaçant en permanence leur santé et leur équilibre» (JdB).

Emile JOBBÉ-DUVAL, Les morts malfaisants d'après le droit et les croyances populaires des Romains, 2000, Editions Exergur (298 rue Nicolas Parent, F-73.000 Chambéry), 206 p., 115 FF. A la même enseigne est paru Sauvages et velus. Yéti, Sasquash, Almasty, Barmanou, Bigfoot... Enquête sur des êtres que nous ne voulons pas voir de Jean Roche. Le livre est dédié à la mémoire de Vladimir Pouchkarev, disparu en 1978 dans une expédition solitaire au nord-ouest de la Sibérie pour tenter d'approcher ce qui fait l'objet du présent ouvrage. 222 pages. 129 FF.

00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rome, héritage latin, latin, mort, livre, croyances populaires |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

| Pierre Le Vigan |

| notes |

| Michel d’Urance, Hamsun, Qui suis-je, Pardès, 2007, 128 p., 12 €. |

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : scandinavie, norvège, révolution conservatrice, livre, prix nobel |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Paul Nothomb: le délire logique

Les éditions Phébus rééditent Le délire logique de Paul Nothomb. L'éditeur écrit: «Malraux resta toujours fidèle à sa première impression. Le délire logique, qui se donne pourtant comme un roman, était bien, pour lui, "le premier témoignage sur la Gestapo où l'auteur ne romance pas". Paul Nothomb raconte ici l'histoire d'un homme qui, torturé par la police militaire allemande pendant la guerre, commence par résister aux coups, puis finit par comprendre dans la nuit de sa cellule qu'il ne pourra bientôt éviter de parler, et invente pour ses bourreaux une fable si délirante qu'elle lui vaudra d'échapper à leurs tourments. L'auteur à l'époque avait vécu une aventure presque semblable et l'avait fait savoir. On ne lui avait pas pardonné: il était peut-être permis de parler sous la torture (surtout si c'était pour sauver les copains), non de raconter qu'on l'avait fait. Un grand demi-siècle après, il a voulu remettre au jour ce texte (publié en 1948 par Gallimard), accompagné ici d'un nouvel appareil de présentation —et de trois lettres inédites d'André Malraux. "Pour en finir avec quelques mensonges pieux qui empoisonnent notre histoire" (PM).

Paul Nothomb, Le délire logique, 1999, 180 pages, Editions Phébus, 119 FF.

00:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sur la pensée économique de Keynes

On se trouve ici face au meilleur texte d’introduction à l’œuvre de Keynes actuellement en circulation. Non seulement le plan a été remarquablement construit, en deux parties de trois chapitres, mais le style est limpide, coulant, et donne envie de continuer de sorte qu’on regrette d’arriver si vite à la fin. Keynes (1883-1946) a fondé un paradigme, c’est-à-dire une conception générale et élaborée de l’économie. Il a résolu des questions que Marx et Walras avaient posé : pourquoi la baisse du taux de profit conduit-elle à la crise? Comment comprendre la stabilité des crises (sous-consommation ou sur-accumulation)? Le problème de la durée des déséquilibres entre offre et demande... Keynes étudie l’économie du capitalisme de marché, où la concurrence est essentielle. Il est motivé par la misère ouvrière qui règne dans ce capitalisme marchand industriel. Il a un souci de méthode scientifique, en tenant compte de l’époque Sa réflexion macroéconomique a stimulé l’étude de la répartition globale entre salaires et profits ainsi qu’un intérêt pour la notion de crise financière. Sa relance de l’analyse monétaire dans le cadre d’une économie de production a permis de comprendre que le vieux rêve des alchimistes était réalisé: la monnaie ne tient sa valeur que d’être un signe. Enfin, le débat sur un juste et légitime protectionnisme lui doit beaucoup… (JD).

Frédéric POULON, La pensée économique de Keynes, Dunod, Coll.Topos, 126 p.

00:03 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Zen en guerre

Moine soto zen depuis 1964, Brian Victoria publie Le Zen en guerre. Ce livre est intéressant en dépit de sa tonalité politiquement trop correcte. J. P. Berthon écrit en préface: « L'une des caractéristiques du bouddhisme japonais concerne son étroite relation avec l'Etat. Ce dernier lui exprime souvent son soutien, tout en le contrôlant au niveau de son clergé et de ses organisations. En retour, le bouddhisme a toujours offert au pouvoir son support spirituel. Dans certains cas, comme celui de l'école de Nichiren et de sa revendication de l’“établissement de la Loi juste pour la paix dans le pays” au XIIIè siècle, le bouddhisme put même prendre à l'occasion des accents menaçants en demandant des réformes immédiates de la part de l'Etat. Ce que propose le bouddhisme de l’époque Meiji, ce sont, également, des "doctrines pour temps de guerre" qui entraînent l’ensemble des sectes dans le sillage du système impérial sans que les savants des études bouddhiques ne fassent entendre la moindre voix dissonante à l'encontre de ce choix pour le moins singulier. L'aventure militariste à laquelle fut associé le bouddhisme japonais au cours de la première moitié du XXe siècle ne manquera pas d’intriguer le lecteur occidental » (JdB).

Brian VICTORIA , Le Zen en guerre 1868-1945. Le Seuil. 2001. 368 pages. 138 FF.

L’opinion de Jean DESSALLE :

Le découpage temporel est un exercice délicat. Le risque est toujours de construire un récit à partir d’une idéologie ou d’un savoir actuel qui amènent à opérer un tri regrettable parmi les documents. La dénonciation du bouddhisme en tant que moyen psychique de la plus efficace des cultures militaires, celle des bushis nippons, oublie la dimension d’experts martiaux à la limite des capacités humaines qu’ils ont incarnée. Parallèlement, le bouddhisme n’a-t-il pas porté, depuis vingt-trois siècles, l’expansion politique d’empires parmi les plus vastes qui aient jamais existé ? Comment l’auteur s’étonne-t-il que cette philosophie et cette psychologie aient si bien servi les arts de la politique, de la guerre, comme d’ailleurs ceux de l’esthétique, malgré la non-violence, le détachement et l’introspection de la pensée complète ? N’en est-il pas de même en Occident avec les monothéismes ? Il est normal que les philosophes bouddhistes se soient posées la question de la compatibilité avec les multiples dimensions de la vie sociale et aient apporté une réponse. D’autant que le bouddhisme n’est pas un dogme et n’en contient pas ; qu’il ne dispose même pas d’écritures saintes : tous les textes ne font que proposer et préconiser (JD).

00:12 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Nagarjuna, doctrine de la vacuité

Jean-Marc Vivenza publie une très bonne étude sur Nâgârjuna et la doctrine de la vacuité. Moine bouddhiste du IIe-IIIe siècle, il est considéré comme le grand métaphysicien du bouddhisme Mahâyâna. Une métaphysique qui ne concerne pas seulement les bouddhistes comme le remarque fort justement l'auteur qui écrit: «... l'enseignement de Nâgârjuna n'est pas détachable, isolable d'un contexte religieux spécifique, d'une tradition spirituelle bien précise, qui joueront un rôle éminemment important, tant dans sa formation que dans l'expression de son discours. Mais il ne serait pas juste, il ne serait pas objectif de ne pas reconnaître, de ne pas percevoir la portée d'une telle pensée, portée dont la validité ne s'arrête pas aux frontières du seul bouddhisme, mais déborde très largement sur les larges domaines de la pensée philosophique universelle (...). On peut l'affirmer sans crainte, Nâgârjuna se propose rien de moins que d'offrir la possibilité d'un nouveau rapport à l'être, non par une ontologie particulière, mais par l'auto-abolition de l'ontologie commune, non par une ontologie négative, mais par la négation de toute ontologie possible. Pensée vide du vide, la doctrine de la vacuité est une pensée de l'au-delà de l'être et du non-être. Une pensée souveraine de la nescience, une science libératrice de "non-pensée"» (JdB).

Jean-Marc VIVENZA, Nâgârjuna et la doctrine de la vacuité, 2001, Editions Albin Michel, 250 pages, 120 FF.

00:59 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook