Archives de Synergies Européennes - 1999

Archives de Synergies Européennes - 1999

FRITHJOF SCHUON OU L'UNiTE DE L'ESSENCE-CIEL:

POUR SON 90ième ANNIVERSAIRE

Frédéric d'HÖLKELUNN

«Et telle que serait la folie d'un homme qui, ne sachant ce que c'est que la navigation, se mettrait sur mer sans pilote, telle est la folie d'une créature qui embrasse la vie religieuse sans avoir la volonté de Dieu pour son guide».

(Bossuet)

«Il est des hommes qui adorent le soleil parce qu'il est une manifestation de Dieu; il en est d'autres qui refusent de l'adorer parce qu'il n'est pas Dieu, ce qu'il semble prouver par le fait qu'il se couche. Les adorateurs du soleil pourraient faire valoir à bon droit qu'il ne se couche pas, mais que c'est la rotation de la terre qui crée cette illusion; et on pourrait comparer leur point de vue à celui de l'ésotérisme, qui, d'une part, a conscience du caractère théophanique et pour ainsi dire sacramentel des grands phénomènes du monde visible, et, d'autre part, connaît la nature réelle et totale des choses et non tel aspect ou telle apparence seulement.

Mais il faut mentionner aussi une troisième possibilité, celle de l'idolâtrie: il est des hommes qui adorent le soleil, non parce qu'il savent qu'il manifeste Dieu, ou que Dieu se manifeste par lui, ni parce qu'ils savent qu'il est immortel et que ce n'est pas lui qui se couche (1), mais parce qu'ils s'imaginent que Dieu est le soleil; dans ce cas, les contempteurs exotéristes du soleil ont beau jeu de crier au paganisme . Ils ont relativement raison, tout en ignorant que l'idolâtrie —ou plus précisément l'héliolâtrie— ne peut être qu'une dégénérescence d'une attitude légitime; attitude non exclusive sans doute, mais en tout cas consciente de la situation réelle, au point de vue du sujet aussi bien qu'à celui de l'objet».

- (1) “Le fait que le soleil se déplace à son tour, à ce qu'il paraît, n'entre pas en ligne de compte dans un symbolisme limité à notre système solaire”. (Frithjof Schuon, L'Esotérisme comme Principe et comme Voie, page 216).

C'est le 18 juin 1997, que “le plus grand philosophe du XXième siècle” selon Jean Biès (1), a discrètement fêté ses 90 printemps, à la lisière des vastes forêts de l'Indiana, près de la petite cité universitaire de Bloomington, aux Etats-Unis, où il vit depuis 1980.

Quelques jalons biographiques:

Près d'un siècle auparavant, la ville de Bâle en Suisse avait bercé les premières années de son enfance (2-, quasiment au son du violon de son père, d'origine wurtembergeoise. Après un apprentissage de dessinateur d'art sur tissus dans une entreprise de Mulhouse, Frithjof Schuon qui est d'ascendance alsacienne par sa mère, effectue son service militaire dans l'armée française, tout en poursuivant des études d'Islamologie à l'Institut de la Mosquée de Paris. Il voyage au Maroc et en Algérie, approfondi ses connaissances des arts et métiers traditionnels d'Extrême-Orient, et rencontre en 1932 le Shaykh Ahmad al-Alawî, Maître d'une tariquah soufie, dont il deviendra le disciple. Lors d'une escale au Caire en 1938, Schuon rend une visite courtoise à René Guénon avec lequel il entretenait d'importantes relations épistolaires. Pendant plus de vingt ans il sera d'ailleurs le plus proche collaborateur de Guénon auprès de la revue Etudes Traditionnelles.

Indépendamment de son engagement au sein de l'Islam, Schuon se lie a quelques-unes des personnalités les plus remarquables des tribus sioux Lakota d'Amérique du Nord, et accompli plusieurs séjours auprès d'elles durant les étés 1959 et 1963. Son journal, ainsi que maintes études d'une acuité exceptionnelle et de splendides fresques peintes témoigneront de son empathie à l'égard de la primordialité de cette civilisation qu'il désignera de l'épithète de “Rubérien” ou “Ruberindien”.

Cependant, la déclaration de guerre l'oblige à écourter un voyage en Egypte et en Inde pour servir sous le drapeau tricolore; puis, la lueur des hostilités s'estompant, il gagne la Suisse où il s'établit à Pully, près de Lausanne sur les bords du Lac Léman. C'est sur ces coteaux paisibles que va se peaufiner, pendant près de quarante ans, les linéaments d'une œuvre qui sert l'arc-en-ciel divin de la Vérité parce qu'elle témoigne dans les labours du cœur humain de la Grâce de la Présence.

Une œuvre “essence-ciel”

Si l'on tente de ceindre —tant que faire se peut!— d'un seul regard cette somme (3) spirituelle incomparable, l'éclat premier qui en rejaillit parait s'énoncer autour de trois principes fondamentaux: Le Beau, Le Vrai et Le Bien, qui, à l'instar des lois globales de la physique, mais avec une dimension —universelle- qui les implique, conditionne toute une hiérarchie des états d'être du microcosme au macrocosme. Platon dans sa célèbre formule “le beau est la splendeur du vrai” avait confirmé le lien indissoluble qui unit la beauté et la vérité. Ce qu'il convient de souligner, c'est que ces notions comme toutes celles présentes dans les différents livres de Schuon, doivent être appréhendées au plus intime de soi, (re)-vécues par chacun, comme une aventure intérieure.

Ces éléments donnés pour préciser en quoi dès que l'on aborde les religions, et plus généralement le champs de la transcendance, on ne saurait se passer d'une herméneutique des formes et de la substance symboliques dont sont constituées les Révélations. Faute de quoi les concepts ne véhiculent qu'une sorte de constructivisme intrinsèquement subjectif.

Devant l'efflorescence actuelle de groupes néo-païens et l'opacité que recèle l'expression même de paganisme, il convient de nous interroger sur ce phénomène. Comme l'atteste la citation de Schuon en exergue, nul mieux que lui n'est à même de clarifier et rectifier certaines dérives néo-paiennes, à l'image de celle offerte dans une récente revue de la “nouvelle droite” française. Ainsi se confirmera l'impérieuse nécessité de la perspective schuonienne pour cette fin du second millénaire.

Le néo-paganisme selon la “nouvelle droite”:

Le n°89 de juillet 1997 d'Eléments pour la civilisation européenne, s'ouvre sur un remarquable éditorial intitulé “sortir du nihilisme” dont le propos se poursuit en quelque sorte au sein d'un entretien avec Alain de Benoist, intitulé «Comment peut-on être païen?». Extrêmement synthétique et pleinement justifié dans son diagnostic, l'éditorial d'Eléments souffre néanmoins d'une certaine incomplétude en ce qu'il ajourne la logique même qui le sous-tend. En effet, un tel constat ne devrait-il pas déboucher sur un rattachement à l'une des Voies authentiquement traditionnelles? Dans le cas contraire ne demeurons-nous pas simple spectateur-sociologue, d'un discours au demeurant brillant? Ce sont les premières questions que suscite cet éditorial comme l'entretien qu'a accordé Alain de Benoist.

En page 10-11 de celui-ci, nous découvrons, on ne sait trop pourquoi ce qui suit: «Les groupes “néopaiens” extrêmement nombreux qui évoluent dans ce milieu échappent rarement à ce syncrétisme (c'est nous qui soulignons), en fait un patchwork de croyances et de thèmes de toutes sortes, où l'on voit se mêler les tarots et les “charmes” karmiques, l'interprétation des rêves et les invocations à la Grande Déesse, les traditions hermétiques égyptiennes et les Upanishads, Castañeda et le roi Arthur, Frithjof Schuon et la psychologie jungienne, le marteau de Thor et le Yi-King (...), etc.».

Pour un lecteur peu ou non instruit des Doctrines Traditionnelles, et surtout qui ne dispose pas d'information précise sur Frithjof Schuon, ce qui précède prête à diverses supputations qui ont en commun d'altérer l'image de ce dernier. En effet:

- M. Schuon pourrait passer pour l'un des dirigeants ou conseillers de ces “groupes néo-païens”.

- On pourrait penser que M. Schuon avalise une quelconque idée de néopaganisme, ou cautionnerait l'une des tendances ou formulations du courant “New Age” ou de l'un des auteurs ci-dessus cité.

Or tout ceci est contraire à la Vérité et l'œuvre inestimable de Frithjof Schuon en apporte une éclatante réfutation. Mais il y a plus ennuyeux, ce sont les deux termes de “syncrétisme” et de “patchwork” accolé à sa personne qui ne peuvent qu'induire que son propos correspondrait à un (sic) “syncrétisme” ou un (sic) “patchwork”, ce qui est encore une fois l'exacte inverse de la réalité.

Il suffit pour s'en convaincre de se pénétrer des deux citations suivantes: “le paganisme c'est la réduction de la religion à une sorte d'utilitarisme” (4); “Le paganisme, s'il ne se réduit pas à un culte des esprits, —culte pratiquement athée qui n'exclut pas la notion théorique d'un Dieu— est proprement un “angélothéisme”; le fait que le culte s'adresse à Dieu dans sa “diversité”, si l'on peut dire, ne suffit pas pour empêcher la réduction du Divin —dans la pensée des hommes— au niveau des puissances créées. L'unité divine prime le caractère divin de la diversité: il est plus important de croire à Dieu -donc à l'Un- que de croire à la divinité de tel principe universel. L'Hindouisme ne perd pas de vue l'Unité; il a tendance à voir l'Unité dans la diversité et dans chaque élément de celle-ci. On ne saurait donc sans grave erreur comparer les Hindous aux païens de l'antiquité, pour lesquels la diversité divine était quasiment quantitative» (5).

Les interprétations limitatives d'Alain de Benoist

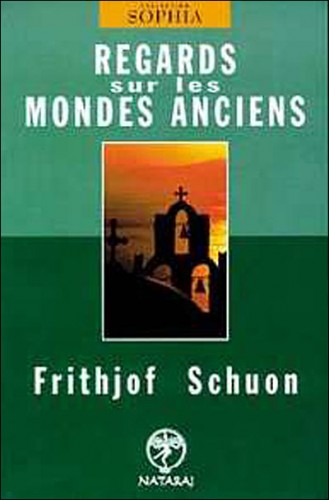

Il est manifeste qu'Alain de Benoist, sans doute par tempérament, n'a malheureusement jamais étudié (6) les écrits de Frithjof Schuon. C'est regrettable, particulièrement, dans l'optique de cet article, l'ouvrage Regards sur les Mondes anciens (7) et le chapitre (pages 9-35) qui lui donne son titre, de même que le chapitre du même livre «Dialogue entre Hellénistes et Chrétiens» (pages 71-89) qui répond à notre sens bien mieux que ne le fait Heidegger de ce que fut la relation amphibologique mais véritable entre les anciens Grecs et les premiers Chrétiens.

Il est manifeste qu'Alain de Benoist, sans doute par tempérament, n'a malheureusement jamais étudié (6) les écrits de Frithjof Schuon. C'est regrettable, particulièrement, dans l'optique de cet article, l'ouvrage Regards sur les Mondes anciens (7) et le chapitre (pages 9-35) qui lui donne son titre, de même que le chapitre du même livre «Dialogue entre Hellénistes et Chrétiens» (pages 71-89) qui répond à notre sens bien mieux que ne le fait Heidegger de ce que fut la relation amphibologique mais véritable entre les anciens Grecs et les premiers Chrétiens.

Ceci exprimé, il convient d'éclaircir les points suivants:

- Maîtrisant à la perfection les catégories de la Métaphysique Universelle (8), M. Schuon ne saurait de ce fait en aucun cas être suspecté de syncrétisme ou de toute autre idée du même genre. Rappelons que Guénon a plus d'une fois montré la différence entre synthèse et syncrétisme d'une part, et la nécessité d'un rattachement à une tradition religieuse avérée d'autre part. En l'occurrence et comme pour M. Schuon, ce fut le Soufisme au sein de l'Islam Traditionnel.

- Quant à la psychologie jungienne et à Jung en particulier (9), nous citerons ce judicieux commentaire de Schuon (l0) à propos de l'exigence d'une “vigilance implacable” quant à “la réduction du spirituel au psychique”: «D'après C. G. Jung, l'émersion figurative de certains contenus du “subconscient collectif” s'accompagne empiriquement, à titre de complément psychique, d'une sensation nouménale d'éternité et d'infinitude; c'est ruiner insidieusement toute transcendance et toute intellection. Selon cette théorie, c'est l'inconscient —ou subconscient— collectif qui est à l'origine de la conscience “individuée”, l'intelligence humaine ayant deux composants, à savoir les reflets du subconscient d'une part et l'expérience du monde externe d'autre part; mais comme l'expérience n'est pas en soi de l'intelligence, celle-ci a nécessairement pour substance le subconscient, et on en vient alors à vouloir définir le subconscient à partir de sa ramification. C'est la contradiction classique de toute philosophie subjectiviste et relativiste». Il est difficile d'être plus clair quant à la dénonciation des erreurs de la “psychologie” jungienne, comme des dérives farfelues de groupes néo-paiens!

D'autre part, on ne saurait, sans fausser ce qui est présupposé dans toute Révélation ou Tradition authentique, parler des écrits de M. Schuon (11) —ou de tout autre représentant qualifié de la Sophia perennis (12)— de la même façon que ceux des philosophes des XIXième et XXième siècle. Dans le cas contraire, on retomberait dans un relativisme (l3) n'autorisant pas un acte de foi plénier.

Métaphysique et philosophie ne sont pas synonymes!

On s'interroge sur l'existence distincte de ces deux termes dès lors que quasi toutes les sciences “dures” (sic) ou “humaines” (re-sic) les emploient alternativement et sans se préoccuper un seul instant du sens que ceux-ci avaient à l'origine. Ce confusionnisme (l4) est assez grave car il fausse toute tentative d'interprétation du fait religieux. René Guénon a pourtant définitivement établit la distinction radicale qu'il y a lieu de retenir entre philosophie et Métaphysique (15), et la démarche “quelque peu honteuse et confuse” (16) de Heidegger se trouve renvoyée à sa juste place.

Quoique nous estimons beaucoup la pertinence de certaines analyses critiques d'Heidegger sur le sens de la technique dans le monde moderne, nous ne pouvons acquiescer à l'engouement disproportionné que certains lui voue à l'instar du “gourou” de la psychanalyse Jacques Lacan (17). Frithjof Schuon a bien circonscrit les confins de la pensée d'Heidegger, lorsqu'il relève dans Les Stations de la Sagesse (18): «Pour Heidegger, la question de l'Etre “a tenu en haleine l'investigation de Platon et d'Aristote”, et: “ce qui a été arraché jadis, dans un suprême effort de pensée, aux phénomènes, bien que d'une manière fragmentaire et par tâtonnements (im ersten Anlaufen) est rendu trivial depuis longtemps” (Sein und Zeit). Or il est exclu a priori que Platon et Aristote aient “découvert” leur ontologie à force de “penser”; ils étaient tout au plus les premiers, dans le monde grec, à estimer utile de formuler par écrit une ontologie.

Comme tous les philosophes modernes, Heidegger est loin d'avoir conscience du rôle tout “indicatif” et “provisoire” de la pensée en métaphysique; aussi n'est-il pas étonnant que cet auteur conclue, en vrai “penseur” méconnaissant la fonction normale de toute pensée: «Il s'agit de trouver et de suivre un chemin qui permette d'arriver à l'éclaircissement de la question fondamentale de l'ontologie. Quant à savoir si ce chemin est le seul chemin, ou s'il est le bon chemin, c'est ce qui ne pourra être décidé qu'après coup» (ibid.). Il est difficile de concevoir attitude plus antimétaphysique; c'est toujours le même parti pris de soumettre l'Intellect, qui est qualitatif par essence (19), aux vicissitudes de la quantité, ou en d'autres termes, de réduire toute qualité d'absolu à du relatif. C'est la contradiction classique des philosophes: on décrète que la connaissance est relative, mais au nom de quoi le décrète-t-on?

L'estimation d'Evola et celle d'Henry Corbin:

Julius Evola rejoint là-dessus Schuon lorsqu'il note que “le sens de l'existentialisme de Heidegger” est “sans ouverture franchement religieuse”, et que lorsque le philosophe de la Forêt Noire “parle du courage qu'il y a à éprouver de l'angoisse devant la mort” (20), nous sommes aux antipodes du type humain que toute religion bâtit dans la tourbe du temps.

L'anecdote sympathique (pages 16-17) d'Heidegger procédant à une génuflexion (21) “lorsqu'il entrait dans une chapelle ou une église”, dévoile une signification dont le caractère “historique” précisément, est à comprendre dans la perspective que nous avons jusqu'à présent essayé de présenter et qui se trouve également au cœur du retournement, de la transmutation qu'effectua Henry Corbin lorsqu'il délaissa Heidegger pour l'étude approfondie de Sohrawardî, Shaykh al-Ishrâq. Daryush Shayegan écrit à cet effet: «Ce que Corbin trouvait chez les penseurs iraniens était en quelque sorte un autre “climat de l'Etre” (eqlîm-e wojûd, Hâfez), un autre niveau de présence, niveau qui était exclu pour ainsi dire du programme de l'analytique heidegerienne. Le “retour aux choses mêmes” que préconisait Husserl, les mises entre parenthèses, le retrait hors des croyances admises que prônaient les adeptes de la phénoménologie, ne débouchaient pas sur le continent perdu de l'âme pas plus que Heidegger, analysant les existentiaux du Dasein et la structure de la temporalité, ne parvenait à atteindre ce huitième climat ou le monde de l'imaginal. Ainsi le passage de Heidegger à Sohrawardî n'était pas uniquement un parcours ordinaire, encore moins une évolution mais une rupture, une rupture qui marquait l'accès à un autre climat de l'être (...) (22)”. C'est avec la publication de la traduction française du livre du sage safavide Sadr al-Dîn Shîrâzî (Mullâ Sadrâ) intitulé Kitâb al-mashâ'ir (= Le

livre des pénétrations métaphysiques), qu'Henry Corbin mis “en parallèle, écrit Seyyed Hossein Nasr, le destin de l'étude de l'être en Occident et en Orient (...)” et “montra (...) dans sa magistrale comparaison entre l'ontologie de celui-ci et celle de Heidegger, que la découverte d'une métaphysique authentique révèle la limitation et l'insuffisance des débats qui occupent les principaux courants de la philosophie occidentale” (23).

Ce “climat” ne s'accomplit pleinement dans les tréfonds de l'homme que par le guéret des rites qui le rétablit dans sa verticalité chaque fois qu'il y déchoît. Or ceux-ci pour rassasier l'être de l'eau du symbole —étoile fixe— et générer toute leur efficience, reçoivent leur légitimité seulement de la radicale Transcendance du Tout Autre qui, nous affirme Le Saint Coran “est plus près de lui que sa veine jugulaire” (24), mais il est dans son évanescence que l'homme ne cesse de l'oublier.

C'est pour cette juste mesure que Jean Borella remarque encore: «Un simple regard sur le Parménide ou le Sophiste aurait dû suffire cependant à leur faire comprendre (parlant de Heidegger et de Derrida) qu'il ne peut y avoir de compréhension (à tous les sens de ce terme) de l'être que du point de vue, qui n'est pas un point de vue, du sur-ontologique. A défaut de s'établir dans le surontologique (on y est ou on n'y est pas), on ne peut jamais parler de l'être, mais seulement à partir de l'être, et bien que la parole elle-même soit alors tout simplement impossible. C'est ici que se trouve la réponse à la question que Derrida pose à Foucault: y a-t-il un “autre” du Logos et quel est-il? Ou bien n'y en a-t-il pas? Et cette réponse est la suivante: c'est le Logos lui-même qui est l'autre (que l'être), contrairement à ce qu'affirme Parménide qui ne le conçoit que comme parole-de-l'être (ontologos); sinon, comment serait-il possible de dire ce qui n'est pas?» (25).

Bien d'autres remarques seraient à formuler sur cet entretien qu'Alain de Benoist à d'ailleurs renouvelé dans la revue Antaios (26), ce qui justifie à nos yeux la présente mise au point. Ainsi à propos des nuances qu'il y aurait lieu de faire entre aimer et ne pas aimer le monde, dans la référence à la lère Epître de Jean (2, 15) que donne Alain de Benoist en pages 14-15 d'Eléments, mais nous ouvririons alors un autre débat. Néanmoins nous ne poserons qu'une très simple question pour en dégager les prémices: n'est-il jamais arrivé, dans toute son existence, à Alain de Benoist de maudire, et de vouer aux gémonies la terre entière, même l'espace d'un instant?

Bien d'autres remarques seraient à formuler sur cet entretien qu'Alain de Benoist à d'ailleurs renouvelé dans la revue Antaios (26), ce qui justifie à nos yeux la présente mise au point. Ainsi à propos des nuances qu'il y aurait lieu de faire entre aimer et ne pas aimer le monde, dans la référence à la lère Epître de Jean (2, 15) que donne Alain de Benoist en pages 14-15 d'Eléments, mais nous ouvririons alors un autre débat. Néanmoins nous ne poserons qu'une très simple question pour en dégager les prémices: n'est-il jamais arrivé, dans toute son existence, à Alain de Benoist de maudire, et de vouer aux gémonies la terre entière, même l'espace d'un instant?

Pareillement nous ne pouvons pas nous accorder avec Alain de Benoist lorsqu'il dit (pages 10-11) qu'“il n'est que trop évident qu'il (= l'ésotérisme) sert aisément de support à tous les délires”, c'est un peu court (27)! En l'occurence un certain néopaganisme véhicule autant sinon davantage de (sic) délires, surtout lorsqu'il refuse de se présenter pour ce qu'il est. C'est pourtant grâce à l'apport guénonien que nous pouvons distinguer entre occultisme et Esotérisme, surtout dans son sens doctrinal. Ne conviendrait-il pas mieux alors de parler de spiritisme (rebaptisé channeling, comme il est indiqué d'ailleurs) ou d'occultisme?

Nous ne pouvons supposer qu'un livre de Sel et de vie —à la dimension impeccablement axiale, et véritable viatique pour l'homme moderne décentré comme l'est L'Esotérisme comme Principe et comme Voie, de Frithjof Schuon, qui vient d'être réédité, véhiculerait (sic) un pareil “délire”? Nous sommes persuadé que tel n'est pas le propos d'Alain de Benoist, et que seul les nécessités de l'entretien lui ont obvié la possibilité de clarifier ce point.

Une lettre ridicule du rédacteur en chef d'«Eléments»:

A la fin des Actes du XXVIième Colloque national du GRECE, le 1er décembre 1996, intitulé «Les grandes peurs de l'an 2000», Alain de Benoist relève: «Je suis toujours un peu surpris de voir à quel point il est parfois difficile pour chacun d'entendre des points de vue avec lesquels ils ne sympathisent pas. Je suis un peu différent, (...) en général, j'aime bien entendre des gens qui disent des choses que je ne pense pas (...) (28)». Fort de cette belle profession de foi, nous souhaitons que le présent petit écrit soit lu en observant si possible le sens de cette dernière!

Suite à un échange de correspondance relativement à ce numéro, son rédacteur en chef m'a fait part de son refus de publier ma mise au point (29) et de quelques objections vaniteuses dénuée de toute pertinence. J'en relèverai trois qui sont symptomatiques d'une clôture épistémologique:

a) M. Champetier estime que l'on ne saurait s'autoriser à “déduire quoi que ce soit des limites évidentes de notre constitution humaine”. Mais il ne lui vient pas un seul instant à l'esprit que ces limites ne sont si évidentes que pour lui, et que c'est lui-même qui arbitrairement se les pose!

Nous sommes ici en présence de l'aporie kantienne-type qui induit obligatoirement une clôture épistémologique. Kant estimait en effet que “la philosophie est non un instrument pour étendre la connaissance mais une discipline pour la limiter” (30). Or cette limite réside ici dans l'aperception et la mission octroyée à la ratio. Autrement énoncé, c'est le serpent qui se mord la queue pour emprunter à l'un des épisodes ubuesques de Tintin au Congo l'image qui qualifie au plus près la réflexion du rédacteur d'Eléments.

Sur un autre plan, M. Champetier en ne tenant aucun compte des remarques —plus haut— relatives à la fonction (31) des écrits schuoniens, entérine curieusement un égalitarisme méthodologique en ce qu'il prétend a priori récuser la pertinence de ceux-ci sans se soucier des conséquences que cela implique. En d'autres termes: M. Champetier a-t-il, oui ou non, suivi une Initiation authentique, quel est le degré et la qualité de réalisation de celle-ci, et enfin, maîtrise-t-il, oui ou non, tout ce qui découle —Métaphysique comprise— d'une Tradition donnée? La réponse à ses diverses questions ne peut qu'être négative et il apparaît dès lors que nous sommes en présence d'un incroyable orgueil dû à une ratio mutilée.

b) M. Champetier cite Wittgenstein, manifestement sans l'avoir vraiment lu. Il traduit quasi littéralement tout en la surinterprétant sa formule “sur ce dont on ne peut parler il vaut mieux se taire”. Outre que l'on peut également renvoyer Wittgenstein aux observations citées en a), celui-ci n'infére aucunement —contrairement aux positivistes du Cercle de Vienne— d'une impossibilité du langage à désigner une acception alors que son expression la proscrirait. Dans une étude importante (32), Jean-François Malherbe relève: «Nul athéisme donc chez Wittgenstein qui s'en tient strictement à montrer qu'il n'y a pas de savoir sur Dieu, si du moins l'on entend par savoir ce qui peut faire l'objet d'un discours sensé, et à suggérer une possiblité (ineffable) de Dieu. Mais il n'en va pas de même chez les positivistes logiques qui se sont référés au Tractatus comme à une “Bible”. Ce que refusent obstinément les néo-positivistes —et qui les distingue radicalement de Wittgenstein—, c'est la possibilité que le langage montre des choses qu'il ne peut pas dire. Le problème de Dieu est donc, à leurs yeux, strictement dépourvu de sens, même de ce sens ineffable dont Wittgenstein pensait qu'il pouvait se montrer sans se dire».

c) M. Champetier estime que l'on “retrouverait paradoxalement dans l'humanisme moderne” une “démarche d'absoluité propre à la métaphysique”. Ou est-il allé chercher pareille incongruité? Primo, comment entend-il le terme “métaphysique”? Secondo, lorsque nous lisons, —connivence de vue?— comme allant de soi, chez Alain de Benoist, l'expression “métaphysique de la subjectivité” (33), nous nous demandons ce qu'il faut comprendre exactement par là? En réalité, l'humanisme moderne nous apparait d'abord marqué par un refus ou une ignorance manifeste de toute dimension de transcendance et à fortiori d'Absolu, ce qui ne l'empêche pas d'absolutiser des concepts purement relatifs, —le phénomène de la sécularisation— ce qui constitue sa principale aberration. Frithjof Schuon souligne bien que “l'humanisme (...) exalte de facto l'homme déchu et non l'homme en soi. L'humanisme des modernes est pratiquement un utilitarisme pointé sur l'homme fragmentaire; c'est la volonté de se rendre aussi utile que possible à une humanité aussi inutile que possible” (34), ajoute-t-il avec humour.

Présence de Frithjof Schuon à l'aube du 3ème millénaire:

Michel Valsan signale qu'“il existe nécessairement un principe d'intelligibilité de l'ensemble, correspondant à la sagesse qui dispose cette multiplicité et cette diversité. Mais ce principe ne peut être que métaphysique” (35). Nous croyons que l'honneur revient à Schuon d'avoir livré, à tous ceux qui s'en montrent dignes, les clefs —le principe d'intelligibilité— inestimables des grandes sagesses incréées. Ce faisant, la responsabilité lui est dévolue d'un double écueil: celui d'une interprétation erronée par manque de qualification, et où même la sincérité peut s'avérer un piège, et celui de l'utilisation équivoque et délibérément altérée.

Or l'une des vertus proprement traditionnelle est de servir “La Tradition” et non de s'en servir (36). Dans cette configuration humaine se déclôt soit l'être transfiguré par l'appel intérieur à la verticalité, ou broyé par l'implosion d'une volonté qui le vampirise. Sur ce choix existentiel, comme sur bien d'autres, quels seraient les autres Métaphysiciens en cette fin du XXième siècle qui apporteraient dans un langage aussi cristallin les réponses aux questions légitimes que l'humain, parfois pétri d'angoisse, se pose légitimement? C'est dans l'équilibre fragile où se dévoile les arcanes de la quête que se meut également le mystère de la rencontre de Dieu avec sa créature.

Dès lors pourra-t-on approcher, comprendre, notre insistance sur le service et la Grâce dont Schuon est investi pour ce prochain millénaire, alors que partout se généralisent des conflits qui trouvent leur sens originel et par là-même final au sein d'une incompréhension capitale de la relation de l'Un et du multiple? Cette portée ontologique a entre autre été relevée par Jean Biès (37) à la fin des entretiens que Frithjof Schuon lui avait accordé voici quelques années alors qu'il résidait encore en Suisse. A juste titre, Jean Biès compare la fonction de Schuon avec le Prophète Elie. L'Universalité vraie, —qui est l'exact contraire de l'universalisme dégénéré abstrait ou cosmopolitisme totalitaire— que Schuon incarne, constitue justement, en cette fin de siècle où se généralise le triomphe de la parodie (38), comme une sorte de miracle. Songe-t-on un instant que l'une des perspectives essentielles d'un livre tel que De l'unité transcendante des religions est d'offrir le socle inébranlable, —par delà tous les confusionismes aberrants du New Age—, et la colonne vertébrale céleste sur laquelle s'édifient et puisent toutes les religions, et à travers cette Unité qui discerne, d'assécher jusqu'à une certaine limite le stérile jeu des conflits théologiques?

Selon la doctrine bien connue de Saint Augustin qui est comme l'image inversée du discours d'Alain de Benoist: «En soi, la réalité qu'on appelle aujourd'hui religion chrétienne, existait même chez les anciens, et n'a pas manqué depuis le commencement du genre humain jusqu'à ce que le Christ vînt en la chair, à partir de quoi la religion vraie, qui existait déjà, commença de s'appeler chrétienne» (39). De l'Islam au Christianisme, du Paganisme à l'Hindouisme ou au Bouddhisme, le vêtement de l'exotérique se dissout toujours devant la venue de l'Ineffable. Car comme le formule merveilleusement Schuon, “les antagonismes de ces formes ne portent pas plus atteinte à la Vérité une et universelle que les antagonismes entre les couleurs opposées ne portent atteinte à la transmission de la lumière une et incolore” (40).

Selon la doctrine bien connue de Saint Augustin qui est comme l'image inversée du discours d'Alain de Benoist: «En soi, la réalité qu'on appelle aujourd'hui religion chrétienne, existait même chez les anciens, et n'a pas manqué depuis le commencement du genre humain jusqu'à ce que le Christ vînt en la chair, à partir de quoi la religion vraie, qui existait déjà, commença de s'appeler chrétienne» (39). De l'Islam au Christianisme, du Paganisme à l'Hindouisme ou au Bouddhisme, le vêtement de l'exotérique se dissout toujours devant la venue de l'Ineffable. Car comme le formule merveilleusement Schuon, “les antagonismes de ces formes ne portent pas plus atteinte à la Vérité une et universelle que les antagonismes entre les couleurs opposées ne portent atteinte à la transmission de la lumière une et incolore” (40).

N'entrons-nous alors pas dans le temps où il nous faudrait concevoir le paganisme non comme un unilatéralisme formel, toujours en opposition, ce qui est le propre d'une expectative qui résèque toute dimension métaphysique et spirituelle —mais plus simplement et plus véridiquement comme un simple moment de l'être, une goutte dans l'océan du divin?

C'est dans ce sillon qu'à l'été de l'année 1980, Georges Gondinet (41), qui actuellement dirige les Editions Pardès, adressait une lettre ouverte à Alain de Benoist, dont les termes nous semble toujours d'actualité: «“Là où existe une volonté, existe un chemin”, déclarait Guillaume d'Orange. Malheureusement, si vous possédez une incontestable volonté, vous vous arrêtez en chemin. A l'imitation de Renan, vous proposez une “réforme intellectuelle et morale”, mais vous la proposez à une société qui appelle sourdement une révolution totale».

Puissions-nous miser sur cette révolution du cœur flamboyant, qui se consume dans la fidélité inébranlable aux Principes de La Tradition.

Frédéric d'HÖLKELUNN.

NOTES:

(1) Qui écrit ceci: «S'avisera-t-on un jour que le plus grand philosophe (français) du XXème siècle n'était pas parmi ceux que l'on cite partout, mais très probablement celui qui, dans l'indifférence générale et la conjuration d'un silence bien organisé, édifia patiemment, hors de tout compromis, l'une des œuvres décisives de ce temps, la seule qui, à la suite de René Guénon, mais dans une autre tonalité, rend compte en notre langue de la Philosophia Perrenis». Précisons encore une fois —en regard de la déclaration de Jean Biès— que Frithjof Schuon est naturalisé Suisse et né en Suisse!

(2) Pour de plus amples détails biographiques, voir l'étude d'Olivier Dard, parue dansl es colonnes de Vouloir et intitulée: «Frithjof Schuon le Jnâni: transparence et primordialité chez un Métaphysicien et Maître spirituel du XXième siècle», in: Vouloir, n°1 (AS: n°114-118), avril-juin 1994.

(3) Au sens où le terme est usité, par exemple, dans le titre de la célèbre Somme Théologique de Saint Thomas d'Aquin.

(4) Voir, F. Schuon, Perspectives spirituelles et faits humains, page 92.

(5) Idem, op. cit., page 91.

(6) L'un de ses proches collaborateurs nous a d'ailleurs confirmé le fait lors d'un entretien téléphonique!

(7) Editions Traditionnelles, Paris, 1980. Cet ouvrage vient d'être réédité aux Editions Nataraj, F-06.950 Falicon, France. Signalons également la réédition de deux ouvrages capitaux de Schuon:

a) L'Esotérisme comme Principe et comme Voie, collection l'Etre et l'Esprit, Edition Dervy, Paris, 1997.

b) L'Oeil du Coeur, Edition l'Age d'Homme, Lausanne.

(8) Telle qu'elles sont exposées chez Aristote et que Schuon a corrigé dans le chapitre II/1, «Catégories Universelles», in: Avoir un Centre, pages 73-95, Edition Maisonneuve & Larose, Paris, 1988.

(9) Que semble apprécier Alain de Benoist, qui lui avait naguère consacré une chronique dans le Figaro-magazine en date du samedi 28 février 1981. Cet intérêt porté à l'œuvre de Jung, qui a reçu une réfutation définitive par Titus Burckhardt, ne rejaillit-elle pas sur sa propre conception du paganisme?

(10) In: Images de l'Esprit: Shinto, Bouddhisme, Yoga, note 54/ page 111, Edition Le Courrier du Livre, Paris,1982. L'ami d'enfance de Schuon, Titus Burckhardt, a démontré toute l'absurdité du concept d'“inconscient collectif” et la confusion qu'entraine la “psychologie” évolutionniste de Jung dans Science moderne et Sagesse Traditionnelle, c hapitre IV, pages 87-127, Edition Archè-Milano, 1986. Pareillement, nous y découvrons une splendide mise au point de l'incompatibilité totale entre Métaphysique et “théorie” (sic) darwinienne de l'évolution: voir chapitre III, pages 61-87, du même ouvrage.

(11) Avec une prétention monstrueuse —et c'est un euphémisme!— M. Charles Champetier, rédacteur en chef d'Eléments nous a donné à mon compatriote Olivier Dard (spécialiste de l'œuvre de Schuon), dans une correspondance privée, que nous réfutons plus loin, les preuves de son étroitesse de vue conditionnée par un réductionnisme désuet en provenance directe des singeries de l'Union Rationaliste!

(12) Qui, rappelle Schuon, “désigne la science des principes ontologiques fondamentaux et universels; science immuable comme ces principes mêmes, et primordiale du fait même de son universalité et de son infaillibilité (...)”, in, Sur les traces de la Religion pérenne, page 910, Edition Le Courrier du Livre, Paris, 1982. Parmi ses représentants, outre René Guénon, citons, Titus Burckhardt, Ananda K. Coomaraswamy, Jean Borella, Seyyed Hossein Nasr, Jean Phaure, Julius Evola, etc.

(13) Dont Frithjof Schuon a amplement démontré l'inconsistance dans les premiers chapitres de Logique et Transcendance, Edition Traditionnelles, Paris, 1982, pages 7-67, justement intitulés “La contradiction du relativisme”, “Abus des notions du concret et de l'abstrait”, “Rationalisme réel et apparent”, etc. Après une aussi irréfutable démonstration, nous ne pouvons que sourire des “post-kantiens” qui s'amusent encore avec les joujoux du “positivisme” (sic), “logique” ou pas!

(14) A ce sujet, voir l'excellent petit livre de Philippe BOUET, Le Divin commerce: de la croyance à l'intelligence, Editions Harriet-Jean Curutchet, Hélette, 1995. Certains pseudo-paiens devraient en méditer toute la substantifique moëlle!

(15) Voir le chapitre VIII, pages 115-133, d'Introduction générale à l'étude des Doctrines Hindoues, Edition Véga, Paris, 1983. Ainsi que: La Métaphysique orientale, seule conférence que Guénon donna à la Sorbonne, Edition Traditionnelles, Paris, 1985.

(16) Selon les termes de Georges Vallin dans La Perspective Métaphysique, note 9, page 237, Edition Dervy-Livres, Paris, 1977. Nous ne voyons pas ce que l'extrême imbroglio heideggerien apporte de plus au non-dualisme Védantique? D'ailleurs cette manie de l'a priori qu'ont les modernes envers La Tradition ne renvoie-t-elle pas à un vieux fond d'ethnocentrisme et d'incapacité à penser l'altérité? Si l'on nous rétorque la même réflexion, nous rappellerons, avec Guénon, que l'on ne peut prendre “la partie pour le tout” ou que le “plus ne peut s'extraire du moins”. La remarque suivante de Schuon nous paraît s'appliquer au mode de fonctionnement et au type de représentation que suscite la verbosité —pour ne pas dire le galimatias— de certains textes d'Heidegger auquel des philologues allemands éprouvés nous ont plus d'une fois confirmé ne rien (sic) comprendre! Cette tendance ethnocentrique à plaquer la mentalité moderne sur tout et n'importe quoi: «On fait la “psychanalyse” d'un scolastique par exemple, ou même d'un Prophète, afin de “situer” leur doctrine —inutile de souligner le monstrueux orgueil qu'implique une semblable attitude— et on décèle avec une logique toute machinale et parfaitement irréelle les “influences” que cette doctrine aurait subie; on n'hésite pas à attribuer, ce faisant, à des Saints toutes sortes de procédés artificiels, voire frauduleux, mais on oublie évidemment, avec une satanique inconséquence, d'appliquer ce principe à soi-même et d'expliquer sa propre position —prétendument “objective”— par des considérations psychanalytiques; bref, on traite les Sages comme des malades et on se prend pour un dieu. Dans le même ordre d'idées, on affirme sans vergogne qu'il n'y a pas d'idées premières: qu'elles ne sont dues qu'à des préjugés d'ordre grammatical —donc à la stupidité des Sages qui en ont été dupes— et qu'elles n'ont eu pour effet que de stériliser “la pensée” durant des millénaires, et ainsi de suite; il s'agit d'énoncer un maximum d'absurdités avec un maximum de subtilité. Comme sentiment de plénitude, il n'y a rien de tel que la conviction d'avoir inventé la poudre ou posé sur la pointe l'oeuf de Christophe Colomb», note 1, chapitre «Chute et déchéance», page 40, in: Regards sur les Mondes Anciens, op. cit. Lorsque Heidegger disserte sur Platon par exemple, on sent bien qu'il ne le considère pas comme ce que l'Académie et son Guide incarnait véritablement en son temps. Voir le témoignage de Diogène Laërce, à ce sujet instructif.

(17) Ce n'est pas en vain que nous établissons ce rapport entre Jacques Lacan et Martin Heidegger, et indépendamment du fait que tous deux se sont sentis le besoin de se confectionner un langage imaginaire où ils puissent à la fois se réfugier et jouer par ce moyen ce rôle d'“intellectuels” dominateurs et condescendants envers autrui qui est le propre de l'hyperrationalité du monde moderne. La psychanalyste Elisabeth Roudinesco dans sa biographie de Jacques Lacan, Edition Fayard, Paris, 1993, écrit, page 297, à propos de Jean Beaufret qui était en cure chez le Dr. Lacan: «Quand J. Beaufret se rendit rue de Ulm, il se trouvait dans un grand désarroi. Son amant, en cure chez Lacan, venait de le quitter. (...)» Un peu plus loin: «(...) Lacan portait une attention particulière à Beaufret à cause de la relation privilégiée que celui-ci entretenait avec Heidegger»; elle ajoute, page 298 que, «Lacan accepta, de fait, d'être initié à une lecture de Heidegger qui était celle de Beaufret». Beaufret fut longtemps le chef de file des heideggeriens en France. Question à Alain de Benoist au sujet de l'homosexualité du sieur Beaufret et de ses relations avec un charlatan initiateur d'une secte néo-freudienne: estime-t-il qu'un vice contre-nature additionné de délires logomachiques constituent des aptitudes réelles pour être un grand (sic) “philosophe”? Peut-il nous expliquer pourquoi le “grand” Heidegger ne s'est jamais formalisé de l'inconduite extrêmement choquante de son principal interprête français? D'autre part et de façon non moins déterminante, relevons que l'ontologie heideggerienne ne permet pas d'entrer dans une célébration du sacré, dans une transcendance qui, reliant l'homme à l'Absolu (Dieu), le constitue en même temps gardien de la Règle et réceptacle de la Grâce déifiante ou de l'influence spirituelle de celle-ci. C'est en ce sens qu'il convient d'approcher la réponse du Pasteur Jean Borel, dans Quelle religion pour l'Europe? Un débat sur l'identité religieuse des peuples européens, auquel Alain De Benoist participa, textes et propos rassemblés par Démètre Théraios, Edition Georg, Genève, 1990, en page 289, lorsqu'il dit: “L'objet par excellence de sa quête” (à Alain De Benoist) étant la compréhension du sacré, il ne peut pas ne pas être convaincu, par le sacré lui-même, de se laisser “sacraliser”, pour pouvoir rejoindre le sacré là où il l'attend, son mode d'être déterminant, encore une fois, le mode de son comprendre”.

(18) Note 1/, page 53, Edition Maisonneuve & Larose, Paris, 1992.

(19) On rappellera la célèbre parole de Maître Eckhart concernant la “prééminence” de l'Intellect sur la ratio: «Aliquid est in anima quod est increatum et increabile; si tota anima esset talis, esset increata et increabilis, et hoc est Intellectus». Saint Thomas d'Aquin dit la même chose dans la Somme Théologique en I, q, 84, a, 5. Le Prophète Muhammad (sur lui la Paix et la Bénédiction de Dieu) exprime: «La prernière chose créée par Dieu a été l'Intellect». Dans la théologie Orthodoxe, notamment chez Maxime le confesseur, l'Intellect s'appelle le "Noûs". Enfin, le passage suivant de la Bhagavad-Gîta, ref., 14, 3., énonce la même réalité: «La Vaste-immensité (le Principe dont est issu l'Intellect) est la matrice dans laquelle je dépose ma semence. D'elle naît le premier élément, l'Intellect manifesté (...)». Ceci pour souligner que la phrase ci-dessus de Maître Eckhart n'est ni “fausse”, ni en rien “suspecte” comme le prétend tout à fait gratuitement et de façon erronée François Chenique, page 92 et suiv., de son livre Sagesse chrétienne et mystique orientale, Edition Dervy, Paris, 1996. L'un de nos amis, M. Wolfgang Wackernagel, spécialiste de Maître Eckhart auquel il a consacré une thèse publiée chez l'éditeur Vrin, nous a confirmé par écrit la rigoureuse validité de cette importante citation et sa conformité selon les dernières traductions disponibles, entre autre celle qui fait autorité du Pr. Alain Libéra. Vu l'importance de cette citation, et malgré notre admiration pour Francois Chenique, nous ne pouvons accepter qu'il l'expédie laconiquement, pour des motifs personnels qui n'ont pas lieu d'être, et finalement, d'apologétique catholique.

(20) Voir Chevaucher le tigre, pages 122-123, Edition Guy Trédaniel, Paris, 1982.

(21) Nous connaissons des personnes d'une toute autre envergure —dans tous les sens du terme— que le jeune Champetier ou que le verbeux Heidegger, qui ont procédé de même lors de leur rencontre avec Schuon!

(22) C'est nous qui soulignons! Voir pages 41-42, in: Henry Corbin, la topographie spirituelle de l'Islam iranien, Edition de la Différence, Paris, 1990. Rappelons qu'Henry Corbin fut le premier traducteur d'Heidegger...

(23) Voir, Seyyed Hossein Nasr, L'Islam traditionnel face au monde moderne, pages 197-204, Ed., L'Age d'Homme, Lausanne, 1993; et Le livre des pénétrations métaphysiques, coll., Biblioth. Iranienne, n°10, Ed., Adrien Maisonneuve, Paris, 1964.

(24) Sourate Qaf, L-16.

(25) Voir La crise du symbolisme religieux, pages 264-265, Edition l'Age d'Homme, Lausanne, 1990.

(26) Voir «Penser le Paganisme, entretien avec Alain de Benoist», pages 10-23, in, Antaios, Hindutva II, n°11, solstice d'hiver 1996.

(27) Rappelons que dans le Soufisme (at-Taçawwuf) le mot arabe “bâtin” se traduit par “ésotérique” ou “intériorité”. Voir, Titus Burckhardt, Introduction aux doctrines ésotériques de l'Islam, Ed., Dervy-Livres, Paris, 1985.

(28) op. cit., page 120, Ed. du G.R.E.C.E., Paris, décembre 1997.

(29) Lettre à M. Olivier Dard du 15 septembre 1997. D'autant plus inadmissible que ce n'est pas la première fois, et que manifestement l'analyse développée dérange le confort intellectuel de M. Champetier. Et à la fin de cette année le GRECE organisait un colloque consacré à la censure!... Rapport de causalité?...

(30) Kant, Kritik der reinen Vernunft, page 256, Ed. Hartenstein.

(31) Dans le sens Métaphysique de l'expression, ou de la finalité réelle, et de la même façon que l'entend Michel Vâlsan dans L'Islam et la fonction de René Guénon, Ed. de l'Œuvre, Paris, 1984.

(32) Voir J.-F. Malherbe, Le langage théologique à l'âge de la science; lecture de Jean Ladrière, page 41, Ed. du Cerf, Paris, 1985. Ce réductionnisme langagier qui s'oppose à Wittgenstein, est défini par M. Schlick dans, Die Wende der Philosophie, Erkenntnis, 1, 1930. J.-F. Malherbe qui avait déjà publié une splendide étude sur Maître Eckhart, nous livre ici un travail de premier plan sur les rapports qu'entretient l'épistémologie scientifique avec la théologie et la Métaphysique.

(33) In: «Face à la mondialisation», communication au XXXième Colloque national du GRECE, «Les grandes peurs de l'an 2000», page 13, op. cit. L'expression revient dans l'entretien accordé à la revue Antaios, «Penser le paganisme», op. cit., page 11, pour qualifier le fondement de la modernité. Elle n'est guère heureuse, et nous lui substituerons celle d'“hyper-subjectivisme” ou d'“égo-lâterie”, en pensant bien sûr à Stendhal, qui est bien plus clair.

(34) F. Schuon, Avoir un centre, page 12.

(35) Voir Michel Vâlsan, L'Islam et la fonction de René Guénon, page 13, op. cit.

(36) Le nom islamique de René Guénon était Shaykh Abdel-Wâhid Yahya, qui signifie “Serviteur de l'Unique”...

(37) Voir Jean Biès, Voies de Sages, douze maîtres spirituels témoignent de leur vérité, Ed. Philippe Lebaud, Paris, 1996.

(38) Qui, par la doublure opérée sur toutes les facettes du réel —la pseudo “réalité virtuelle” en est un exemple extrême— produit au sein de la psyché une division, une dualité, que l'on est en droit d'appeler, respectant en cela l'étymologie, de satanisme (Satan = “celui qui sépare”).

(39) Saint Augustin, Retractationes, I, XII, 3; CSEL, t. XXXVI, pp. 58,12.

(40) F. Schuon, De l'Unité transcendante des religions, page 14.

(41) Voir la revue Totalité, n°11, «La “Nouvelle droite” à la lumière de la Tradition», page 54.

Archives de Synergies Européennes - 1999

Archives de Synergies Européennes - 1999 Il est manifeste qu'Alain de Benoist, sans doute par tempérament, n'a malheureusement jamais étudié (6) les écrits de Frithjof Schuon. C'est regrettable, particulièrement, dans l'optique de cet article, l'ouvrage Regards sur les Mondes anciens (7) et le chapitre (pages 9-35) qui lui donne son titre, de même que le chapitre du même livre «Dialogue entre Hellénistes et Chrétiens» (pages 71-89) qui répond à notre sens bien mieux que ne le fait Heidegger de ce que fut la relation amphibologique mais véritable entre les anciens Grecs et les premiers Chrétiens.

Il est manifeste qu'Alain de Benoist, sans doute par tempérament, n'a malheureusement jamais étudié (6) les écrits de Frithjof Schuon. C'est regrettable, particulièrement, dans l'optique de cet article, l'ouvrage Regards sur les Mondes anciens (7) et le chapitre (pages 9-35) qui lui donne son titre, de même que le chapitre du même livre «Dialogue entre Hellénistes et Chrétiens» (pages 71-89) qui répond à notre sens bien mieux que ne le fait Heidegger de ce que fut la relation amphibologique mais véritable entre les anciens Grecs et les premiers Chrétiens. Bien d'autres remarques seraient à formuler sur cet entretien qu'Alain de Benoist à d'ailleurs renouvelé dans la revue Antaios (26), ce qui justifie à nos yeux la présente mise au point. Ainsi à propos des nuances qu'il y aurait lieu de faire entre aimer et ne pas aimer le monde, dans la référence à la lère Epître de Jean (2, 15) que donne Alain de Benoist en pages 14-15 d'Eléments, mais nous ouvririons alors un autre débat. Néanmoins nous ne poserons qu'une très simple question pour en dégager les prémices: n'est-il jamais arrivé, dans toute son existence, à Alain de Benoist de maudire, et de vouer aux gémonies la terre entière, même l'espace d'un instant?

Bien d'autres remarques seraient à formuler sur cet entretien qu'Alain de Benoist à d'ailleurs renouvelé dans la revue Antaios (26), ce qui justifie à nos yeux la présente mise au point. Ainsi à propos des nuances qu'il y aurait lieu de faire entre aimer et ne pas aimer le monde, dans la référence à la lère Epître de Jean (2, 15) que donne Alain de Benoist en pages 14-15 d'Eléments, mais nous ouvririons alors un autre débat. Néanmoins nous ne poserons qu'une très simple question pour en dégager les prémices: n'est-il jamais arrivé, dans toute son existence, à Alain de Benoist de maudire, et de vouer aux gémonies la terre entière, même l'espace d'un instant? Selon la doctrine bien connue de Saint Augustin qui est comme l'image inversée du discours d'Alain de Benoist: «En soi, la réalité qu'on appelle aujourd'hui religion chrétienne, existait même chez les anciens, et n'a pas manqué depuis le commencement du genre humain jusqu'à ce que le Christ vînt en la chair, à partir de quoi la religion vraie, qui existait déjà, commença de s'appeler chrétienne» (39). De l'Islam au Christianisme, du Paganisme à l'Hindouisme ou au Bouddhisme, le vêtement de l'exotérique se dissout toujours devant la venue de l'Ineffable. Car comme le formule merveilleusement Schuon, “les antagonismes de ces formes ne portent pas plus atteinte à la Vérité une et universelle que les antagonismes entre les couleurs opposées ne portent atteinte à la transmission de la lumière une et incolore” (40).

Selon la doctrine bien connue de Saint Augustin qui est comme l'image inversée du discours d'Alain de Benoist: «En soi, la réalité qu'on appelle aujourd'hui religion chrétienne, existait même chez les anciens, et n'a pas manqué depuis le commencement du genre humain jusqu'à ce que le Christ vînt en la chair, à partir de quoi la religion vraie, qui existait déjà, commença de s'appeler chrétienne» (39). De l'Islam au Christianisme, du Paganisme à l'Hindouisme ou au Bouddhisme, le vêtement de l'exotérique se dissout toujours devant la venue de l'Ineffable. Car comme le formule merveilleusement Schuon, “les antagonismes de ces formes ne portent pas plus atteinte à la Vérité une et universelle que les antagonismes entre les couleurs opposées ne portent atteinte à la transmission de la lumière une et incolore” (40).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Les racines de la dichotomie nature/culture plongent dans un passé des plus anciens: plus loin que la philosophie des Lumières, plus loin que Descartes, plus loin même que le Christianisme. Il faut peut-être remonter à Platon, pour qui “rien n'est nature” mais “tout est réflexe hyper-ouranien”, ou même encore plus loin: «La tradition philosophique occidentale, depuis ses débuts pré-socratiques et dans l'Ancien Testament, a gardé un préjugé contre les images (...) leur préférant les abstractions de la pensée. Au cours de la période qui voit l'essor de Descartes et des Lumières, pendant laquelle on assiste au maintien de ce caractère purement conceptuel de la pensée occidentale, la tendance récurrente du mental à procéder à la personnification des concepts fut dédaigneusement rejetée et accusée d'anthropomorphisme. L'un des principaux arguments contre le mode mythique de la pensée était de prétendre que celui-ci progressait par images, qui sont purement subjectives, personnelles et sinueuses (...). Personnifier signifiait penser avec véhémence, de façon archaïque, pré-logiquement» (p.55-56) (9).

Les racines de la dichotomie nature/culture plongent dans un passé des plus anciens: plus loin que la philosophie des Lumières, plus loin que Descartes, plus loin même que le Christianisme. Il faut peut-être remonter à Platon, pour qui “rien n'est nature” mais “tout est réflexe hyper-ouranien”, ou même encore plus loin: «La tradition philosophique occidentale, depuis ses débuts pré-socratiques et dans l'Ancien Testament, a gardé un préjugé contre les images (...) leur préférant les abstractions de la pensée. Au cours de la période qui voit l'essor de Descartes et des Lumières, pendant laquelle on assiste au maintien de ce caractère purement conceptuel de la pensée occidentale, la tendance récurrente du mental à procéder à la personnification des concepts fut dédaigneusement rejetée et accusée d'anthropomorphisme. L'un des principaux arguments contre le mode mythique de la pensée était de prétendre que celui-ci progressait par images, qui sont purement subjectives, personnelles et sinueuses (...). Personnifier signifiait penser avec véhémence, de façon archaïque, pré-logiquement» (p.55-56) (9). Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Apoliteia

Apoliteia Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992 AD: Pas tout à fait. La perestroïka est négative; elle est une catamorphose. Mais Zinoviev néglige l'action des forces occultes et ignore les lois cycliques. Nous, nous mettons l'accent sur les lois cycliques. Après la perestroïka, il adviendra un monde pire encore que celui du prolétarisme communiste, même si cela doit sonner paradoxal. Nous aurons un monde correspondant à ce que l'eschatologie chrétienne et traditionnelle désigne par l'avènement de l'Antéchrist incarné, par l'Apocalypse qui sévira brièvement mais terriblement. Nous pensons que la «deuxième religiosité» et les Etats-Unis joueront un rôle-clef dans ce processus. Nous considérons l'Amérique, dans ce contexte précis, non pas seulement dans une optique politico-sociale mais plutôt dans la perspective de la géographie sacrée traditionnelle. Pour nous, c'est l'île qui a réapparu sur la scène historique pour accomplir vers la fin des temps la mission fatale. Tout cela s'aperçoit dans les facettes occultes, troublantes, de la découverte de ce continent, juste au moment où la tradition occidentale commence à s'étioler définitivement. Sur ce continent, les positions de l'Orient et de l'Occident s'inversent, ce qui coïncide avec les prophéties traditionnelles pour lesquelles, à la fin des temps, le Soleil se lèvera en Occident et se couchera en Orient. C'est Djemal Haïdar qui, parmi nous, a été le premier à nous le faire remarquer. La perestroïka, pour nous, n'est pas envisageable sans le facteur Amérique qui en est le moteur invisible, sur les plans politique et métapolitique. Zinoviev omet d'étudier le facteur occulte "Amérique" qui, pour nous, est essentiel.

AD: Pas tout à fait. La perestroïka est négative; elle est une catamorphose. Mais Zinoviev néglige l'action des forces occultes et ignore les lois cycliques. Nous, nous mettons l'accent sur les lois cycliques. Après la perestroïka, il adviendra un monde pire encore que celui du prolétarisme communiste, même si cela doit sonner paradoxal. Nous aurons un monde correspondant à ce que l'eschatologie chrétienne et traditionnelle désigne par l'avènement de l'Antéchrist incarné, par l'Apocalypse qui sévira brièvement mais terriblement. Nous pensons que la «deuxième religiosité» et les Etats-Unis joueront un rôle-clef dans ce processus. Nous considérons l'Amérique, dans ce contexte précis, non pas seulement dans une optique politico-sociale mais plutôt dans la perspective de la géographie sacrée traditionnelle. Pour nous, c'est l'île qui a réapparu sur la scène historique pour accomplir vers la fin des temps la mission fatale. Tout cela s'aperçoit dans les facettes occultes, troublantes, de la découverte de ce continent, juste au moment où la tradition occidentale commence à s'étioler définitivement. Sur ce continent, les positions de l'Orient et de l'Occident s'inversent, ce qui coïncide avec les prophéties traditionnelles pour lesquelles, à la fin des temps, le Soleil se lèvera en Occident et se couchera en Orient. C'est Djemal Haïdar qui, parmi nous, a été le premier à nous le faire remarquer. La perestroïka, pour nous, n'est pas envisageable sans le facteur Amérique qui en est le moteur invisible, sur les plans politique et métapolitique. Zinoviev omet d'étudier le facteur occulte "Amérique" qui, pour nous, est essentiel.

Innerlichkeit und Staatskunst -

Innerlichkeit und Staatskunst - "Seien wir ehrlich: wir stehen nicht am Beginn eines neuen Aufstieges, sondern vor dem Ende des alten Zusammenbruches. Dieses Ende liegt noch vor uns. Wir müssen erst noch durch das Schlimmste hindurch, ehe wir ans neue Werk gehen können. Jeder, der jetzt schon mit irgendeinem Aufbau beginnt, tut sinnlose Arbeit. Das will folgendes heißen. Jede kriegerische Vorbereitung, die auf einen Befreiungskrieg in der Gegenwart oder der nahen Zukunft abzielt, ist wertlose Spielerei und grob fahrlässige Dummheit. Jeder geistige Versuch, einigende Bünde, Verbände, kulturelle Vereinigungen, Weisheitsschulen, oder wie man das Zeug sonst nennen mag, in der Gegenwart zu gründen, ist Selbstbetrug und Unehrlichkeit der inneren Haltung.

"Seien wir ehrlich: wir stehen nicht am Beginn eines neuen Aufstieges, sondern vor dem Ende des alten Zusammenbruches. Dieses Ende liegt noch vor uns. Wir müssen erst noch durch das Schlimmste hindurch, ehe wir ans neue Werk gehen können. Jeder, der jetzt schon mit irgendeinem Aufbau beginnt, tut sinnlose Arbeit. Das will folgendes heißen. Jede kriegerische Vorbereitung, die auf einen Befreiungskrieg in der Gegenwart oder der nahen Zukunft abzielt, ist wertlose Spielerei und grob fahrlässige Dummheit. Jeder geistige Versuch, einigende Bünde, Verbände, kulturelle Vereinigungen, Weisheitsschulen, oder wie man das Zeug sonst nennen mag, in der Gegenwart zu gründen, ist Selbstbetrug und Unehrlichkeit der inneren Haltung.

Im gleichen Jahr legte Friedrich Hielscher sein mit Hilfe des Frundsberg-Verlages herausgebenes Grundlagenwerk "Das Reich" nach. Ein Volk entsteht Hielscher zufolge aus der Gemeinschaft von Schicksal und Bekenntnis. Das Blut erhält seinen Rang durch eine Entscheidung und nicht durch die Biologie. Deutschtum/Deutschheit leiten sich nicht durch Abstammung und staatliche Definition, ab, sondern aus Gesinnung und Glauben. Der Reichsbegriff wird vom politischen zum religiös-metaphysischen, in der Geschichte wirkenden Prinzip einer föderativen Ordnung Europas - unter Führung des preußischen Geistes. Die Nationalstaaten sollten sich in Stämme und Landschaften auflösen, und aus diesen verkleinerten Einheiten war etwas Größeres zu schaffen, das über die Nationalstaaten hinausging.

Im gleichen Jahr legte Friedrich Hielscher sein mit Hilfe des Frundsberg-Verlages herausgebenes Grundlagenwerk "Das Reich" nach. Ein Volk entsteht Hielscher zufolge aus der Gemeinschaft von Schicksal und Bekenntnis. Das Blut erhält seinen Rang durch eine Entscheidung und nicht durch die Biologie. Deutschtum/Deutschheit leiten sich nicht durch Abstammung und staatliche Definition, ab, sondern aus Gesinnung und Glauben. Der Reichsbegriff wird vom politischen zum religiös-metaphysischen, in der Geschichte wirkenden Prinzip einer föderativen Ordnung Europas - unter Führung des preußischen Geistes. Die Nationalstaaten sollten sich in Stämme und Landschaften auflösen, und aus diesen verkleinerten Einheiten war etwas Größeres zu schaffen, das über die Nationalstaaten hinausging.